Histoire des Juifs en Suisse

C'est probablement à l'époque romaine que les premiers Juifs sont arrivés en Suisse mais des communautés juives ne sont attestées sur le territoire de la Suisse actuelle que depuis le XIIIe siècle. Après avoir été chassés du pays du XVe au XIXe siècle, les Juifs obtiennent la citoyenneté suisse à part entière (liberté de mouvement) en 1874.

_retouched.jpg.webp)

| Religion | Judaïsme |

|---|---|

| Pays | Suisse |

| Représentation | Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) / Plateforme des Juifs libéraux de Suisse (PJLS) |

| Président de la représentation | Ralph Lewin (FSCI) / Jean-Marc Brunschwig et Peter Jossi (PJLS) |

| Grand rabbin | Liste des grands-rabbins de Genève |

| Langue(s) | Suisse allemand, allemand, français de Suisse, italien de suisse, hébreu, yiddish |

| Population juive | 20 000 (2015)[1] |

| Localité significative | Zurich, Genève et Bâle |

| 14 ap. J.-C. | Début du culte impérial appelé « culte d'Auguste » |

|---|---|

| 313 | Édit de Milan : début de la liberté de religion |

| 391 | Le christianisme devient religion d'État |

| 9 janvier 1349 | Pogrom de Bâle |

| 1848 | La Constitution garantit la liberté de religion entre les catholiques et protestants mais pas pour les juifs |

| 1874 | La Constitution garantit la liberté de culte, les Juifs obtiennent la citoyenneté suisse |

| 20 août 1893 | Interdiction de l'abattage rituel du gros bétail mais celui de la volaille est permis |

| 1897 | Premier congrès sioniste à Bâle |

| 1903-1904 | Création de la Fédération suisse des communautés israélites |

| 1931 | Loi contre la « surpopulation étrangère » |

| De 1933 à 1935 | Procès de Berne contre les Protocoles des Sages de Sion |

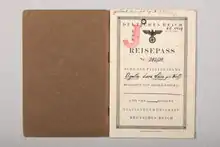

| 1938 | Après demande Suisse, le Reich tamponne les passeports Juifs d'un « J » |

| juillet 1944 | Les Juifs ont droit à l'asile politique |

| 1990 | Création du Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation |

| 1997 | Création du Fonds suisse en faveur des victimes de l'Holocauste |

| 1999 | La Constitution garantit liberté de conscience et de croyance |

Voir aussi

- Albanie

- Allemagne

- Autriche

- Belgique

- Biélorussie

- Bosnie-Herzégovine

- Bulgarie

- Croatie

- Écosse

- Espagne

- Estonie

- France

- Galicie

- Géorgie

- Gibraltar

- Grèce

- Hongrie

- Islande

- Italie

- Lettonie

- Lituanie

- Luxembourg

- Pays-Bas

- Pologne

- Roumanie

- Royaume-Uni

- Russie (URSS)

- Serbie

- Slovaquie

- Slovénie

- Suède

- Suisse

- Tchéquie

- Ukraine

| Coordonnées | 46° 48′ 04″ nord, 8° 13′ 36″ est | |

|---|---|---|

|

Les communautés juives se monteraient en 2015 à 17 500 personnes environ, essentiellement représentées dans les trois plus grandes villes du pays que sont Zurich, Genève et Bâle.

Antiquité

Des pièces de monnaie judéennes datant du Ier siècle ont été découvertes à Martigny et à Augst mais elles ne prouvent pas la présence de Juifs en Suisse car elles auraient très bien pu y être apportées par un militaire en garnison en Judée puis en Helvétie[2]. Toutefois, la découverte à Kaiseraugst d'une bague ornée d'une menorah et datant du IVe siècle atteste beaucoup plus probablement de la présence d'au moins un Juif ou une Juive à cette époque mais, en l'absence d'autres découvertes, on ne peut en dire plus[2].

Du xiiie siècle au xixe siècle

Le plus vieux document connu mentionnant une communauté juive de l'actuelle Suisse date de 1213 et permet d'identifier à Bâle une des plus grandes communautés juives d'Europe de l'époque, constituée de Juifs venant d'Allemagne ou de France[3]. Tout au long du XIIIe siècle, les Juifs s'établissent dans diverses villes de Suisse, à Berne en 1259, à Saint-Gall en 1268, à Zurich en 1273 et à Lucerne en 1299[3]. D'autres communautés s'établissent dans la première partie du XIVe siècle à Neuchâtel, Bienne, Vevey, en Argovie et en Thurgovie[3].

Les Juifs de Suisse ont alors le statut de Kammerknechte, c'est-à-dire de serfs de la Chambre impériale placés sous la protection personnelle de l'empereur[3] - [4] (une grande partie de la Suisse fait alors partie du Saint-Empire romain germanique). Certaines villes avaient toutefois obtenu le droit de protéger les Juifs et donc de leur imposer des taxes spécifiques ((de)Judenregal). Parfois, les Juifs ont même le statut de citoyens, même s'ils n'ont pas tous les droits des chrétiens[3]. Les Juifs sont principalement prêteurs et cette occupation leur vaut d'être haïs et ostracisés. Ils doivent porter un chapeau juif, à l'exception parfois des médecins[3]. Ils habitent dans des rues ou quartiers qui leur sont imposés où l'on trouve aussi synagogues, mikvot, écoles, cimetières et abattoirs rituels[3].

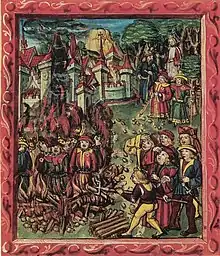

Dès 1293 ou 1294, des Juifs sont victimes d'une accusation de meurtre rituel à Berne[5] mais c'est surtout lors de la peste noire au milieu du XIVe siècle que de telles accusations se multiplient, accompagnées d'exécutions sur le bûcher et d'expulsions. Les Juifs de Villeneuve sont brûlés en 1348[6] puis les Juifs bâlois sont brûlés vifs sur une île du Rhin en 1349 et leurs enfants baptisés de force.

La plupart des Juifs sont expulsés de Suisse la même année. Comme l'économie ne peut fonctionner longtemps sans eux, le prêt avec intérêt étant interdit aux chrétiens par l'Église, ils sont autorisés à revenir dès 1352 à Zurich et 1361 à Bâle[3]. Leur retour n'implique pas la cessation des accusations de « meurtre rituel » et, à nouveau des Juifs sont brûlés vifs, en 1401, à Schaffhouse et à Winterthour[3]. Tout au long des XVe et XVIe siècles, les expulsions se multiplient, de Berne en 1427, de Fribourg en 1428, de Zurich en 1436, de Schaffhouse en 1472 et de Bâle en 1543[3]. Seuls, quelques Juifs sont autorisés à Bâle pour relire les textes en hébreu produits par des imprimeurs chrétiens[3].

De petites communautés arrivent aussi à se maintenir dans des villages autour de Bâle en territoire impérial du XVIe au XVIIIe siècle[7].

Quelques Juifs ayant été réadmis dans la Confédération, la diète fédérale les en expulse « à jamais » en 1622[8]. Toutefois, les Juifs furent autorisés à continuer d'être établis dans les villages de Lengnau et d'Endingen[9], dans le canton actuel d'Argovie. Leur statut légal était fondé sur des lettres de protection renouvelables à partir de 1696 moyennant finances, tous les 16 ans. Les dernières furent signées en 1792. Le métier de la plupart des Juifs était alors le commerce de bétail et ils étaient généralement très pauvres. Ils s'exprimaient dans un yiddish proche du judéo-alsacien. Ils vivaient dans une complète autarcie administrative et culturelle : le rabbin faisait office de juge et officier d'état civil et les communautés étaient responsables des pauvres, de l'école et du culte[9].

En 1750, ils sont autorisés à construire une synagogue à Lengnau (qui ne possède alors pas d'église) et une autre à Endingen en 1764. La population juive des deux villages s'élevait à 20 ménages en 1634, 94 en 1761, 108 en 1774 et 240 en 1890. Après un maximum de 1 500 personnes en 1850, la communauté était réduite sur les deux villages à 100 personnes en 1950 et 17 en 1962[10]. C'est à Lengnau que naît en 1828 Meyer Guggenheim, le patriarche de la famille Guggenheim.

Juifs (identifiés par la rouelle obligatoire et le judenhut) brûlés lors de la peste noire en (1348) dans le Luzerner Schilling (ou Luzernerchronik, chronique de Lucerne ) est un manuscrit enluminé de , contenant la chronique de l'histoire de la Confédération suisse rédigée par Diebold Schilling le Jeune (1513).

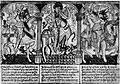

Juifs (identifiés par la rouelle obligatoire et le judenhut) brûlés lors de la peste noire en (1348) dans le Luzerner Schilling (ou Luzernerchronik, chronique de Lucerne ) est un manuscrit enluminé de , contenant la chronique de l'histoire de la Confédération suisse rédigée par Diebold Schilling le Jeune (1513). « Trois Juifs honnêtes » (José, David, Judah Maccabée) parmi les neuf Braves personnifiant les idéaux de la chevalerie et de la vertu armée dans la tradition catholique médiévale, code Bern (XVe)[11]

« Trois Juifs honnêtes » (José, David, Judah Maccabée) parmi les neuf Braves personnifiant les idéaux de la chevalerie et de la vertu armée dans la tradition catholique médiévale, code Bern (XVe)[11] La synagogue de Lengnau (Argovie) (reconstruite en 1848).

La synagogue de Lengnau (Argovie) (reconstruite en 1848).

L'émancipation (1798-1874)

Le , la jeune République française impose la création de la République helvétique[12]. La résistance à l'influence française se cristallise notamment sur l'émancipation des Juifs, malgré leur faible nombre[13]. Après une guerre civile, Bonaparte impose en 1803 l'Acte de médiation qui rétablit une Confédération où la liberté de culte n'est pas totale. Par exemple, la constitution de l'Argovie explicite : « La liberté pleine et entière du culte catholique et du culte protestant, est garantie. »[14] Seuls, quelques Juifs français continuent à bénéficier plus ou moins de tous les droits, en tant que citoyens français[13].

Le cas de Genève est quelque peu différent : la ville était indépendante de la Confédération suisse avant la Révolution. Dans sa proche banlieue, Carouge en territoire sarde accueille des Juifs venus de France depuis 1783[3]. Carouge et Genève sont annexées à la République française respectivement le et le . Les Juifs y jouissent alors des mêmes droits qu'en France. La chute de Napoléon entraîne la restauration de la république de Genève puis son rattachement à la Suisse. Le , la propriété de terrains est interdite aux Juifs par une loi qui n'est abolie qu'en 1857, même si plusieurs mesures prises depuis 1841 avaient amélioré leur sort[15].

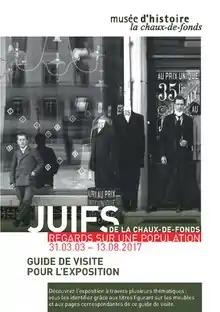

Après la chute de Napoléon, les Juifs français établis en Suisse doivent faire face à l'hostilité des conservateurs mais beaucoup se maintiennent en Suisse car ils sont protégés par la France. La diplomatie américaine protège aussi les Juifs américains venus pour affaires en Suisse. En 1845, l'avocat et député français Adolphe Crémieux représente les intérêts d'ouvriers français en horlogerie à la Chaux-de-Fonds, expulsés de Suisse parce que juifs, en application des lois de divers cantons, qu'il n'hésite pas à fustiger ainsi que sa réputation de « terre de liberté » à la Chambre des représentants, au motif que « les traités entre la France et la Suisse déclarent que les Suisses seront traités en France comme les citoyens français, et que les Français seront traités en Suisse comme les citoyens suisses », et qu'ils ne sont pas exécutés par la Suisse, « simulacre de république »[16]. En 1848, une nouvelle constitution apporte l'égalité des droits aux chrétiens mais les Juifs ne jouissent toujours pas de la liberté de religion[13].

Le , le canton d'Argovie, où réside alors la majorité des Juifs de Suisse, leur accorde l'émancipation[17]. Mais ce sont les puissances étrangères qui imposent l'émancipation dans l'ensemble de la Confédération. Les pressions diplomatiques, particulièrement des États-Unis, des Pays-Bas et du Royaume-Uni se font plus intenses[13]. Quant à la France, elle obtient, le , un traité de commerce avec la Suisse stipulant que les « Français sans distinction de culte » soient traités de la même manière qu'un ressortissant suisse dans un autre canton que le sien[18]. La ratification en Suisse rencontre des difficultés puisque cette égalité n'est pas valable pour les Israélites suisses, ce qui amène à envisager une révision constitutionnelle. C'est en deux temps que la pleine égalité est accordée aux Juifs : une votation populaire organisée le donne la majorité au droit d'établissement dans tous les cantons et à l'égalité civique et juridique pour tous les Suisses sans distinction de croyance[19]. Finalement, une autre votation populaire, le , reconnaît la pleine liberté de conscience et des cultes[20].

De l'émancipation à nos jours

Dès l'émancipation en voie d'être acquise, les Juifs font construire des synagogues dans les styles prévalant alors en France ou en Allemagne pour ce type de bâtiments, principalement le style mauresque, à Genève en 1857, à Bâle en 1868 puis à Zurich (en) en 1884 et à Berne (de) en 1905. En tout, il se crée une vingtaine de communautés sur tout le territoire de la Suisse où la population juive atteint les 20 000 personnes à la veille de la Première Guerre mondiale du fait de l'immigration en provenance d'Allemagne (y compris de l'Alsace alors allemande depuis la Guerre franco-allemande de 1870) et d'Europe orientale[21]. La communauté juive, rurale avant 1866 devient urbaine et dès 1910, plus des deux tiers des Juifs suisses vivent dans les grandes villes de Zurich, Bâle, Berne ou Genève[22].

L'essor démographique (relatif) se couple à une réussite sociale qui suscite l'antisémitisme qui se traduit principalement par l'adoption d'une modification constitutionnelle interdisant l'abattage rituel du gros bétail adoptée par votation, à la suite d'une initiative populaire, le [22]. Jusqu'en 1907, les Juifs doivent faire face aussi à des tentatives d'interdiction de l'abattage rituel de la volaille. Pour permettre de mieux combattre l'antisémitisme, les communautés juives créent en 1903 la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) qui les regroupent[22].

L'essor démographique est lié à l'arrivée d'environ 5 000 Juifs d'Europe orientale ainsi que d'autres des provinces limitrophes d'Alsace, du pays de Bade et du Vorarlberg. Moins favorisés que les Juifs établis depuis plus longtemps en Suisse, ils sont souvent vus comme une menace par leurs coreligionnaires plus aisés et souffrent aussi d'une certaine discrimination par les administrations cantonales[22]. Quelques étudiants juifs viennent aussi fréquenter les universités suisses dont Albert Einstein qui publie la théorie de la relativité restreinte en 1905 alors qu'il est employé à l'Office des brevets à Berne. À l'immigration de Juifs ashkénazes d'Europe centrale et orientale s'ajoute aussi une petite immigration de Juifs séfarades et particulièrement de romaniotes des Balkans en Suisse romande dont le plus illustre représentant est Albert Cohen qui fut haut fonctionnaire à l'Organisation internationale du travail et à l'Agence juive. Il trouvera dans cette expérience l'inspiration qui lui permet de construire l'univers des personnages de Belle du Seigneur, Adrien Deume et Solal des Solal[23].

Synagogue de La Chaux-de-Fonds construite en 1896

Synagogue de La Chaux-de-Fonds construite en 1896 Synagogue de Berne (1905)

Synagogue de Berne (1905)

Les congrès sionistes

En marge de la vie des Juifs de Suisse se déroule, en 1897, un événement fondateur de l'histoire juive moderne, la réunion du premier congrès sioniste à Bâle. Si Bâle est choisie, c'est parce qu'une telle réunion y rencontre beaucoup moins d'opposition, qu'à Munich de la part du rabbinat local[24]. Jusqu'à 1945, de nombreux congrès sionistes — qui se tiennent en principe tous les deux ans — se tiennent de nouveau à Bâle.

D'une guerre à l'autre, 1918-1945

La notion de « surpopulation étrangère » (Überfremdung en allemand) marque la politique suisse de l'entre-deux-guerres[26]. Durant la Première Guerre mondiale, le gouvernement fédéral crée la police des étrangers. Il s'agissait de limiter l’immigration et à la contrôler par une « sélection qualitative », ce qui donna lieu à des discours et des pratiques discriminatoires et en particulier antisémites. En fait, dès 1918, la police des étrangers demande de ne plus laisser entrer de Juifs d'Europe orientale en Suisse. En 1931, une loi concernant le séjour et l’établissement des étrangers donne la base légale pour lutter contre la « surpopulation étrangère ». Si le discours politique visait à combattre le fascisme, le national-socialisme et le communisme, la « lutte contre la surpopulation étrangère » visait surtout les immigrants et les réfugiés juifs jusqu'à l’immédiat après-guerre[26]. En 1938, les autorités suisses obtiennent de l'Allemagne nazie que les passeports des Juifs allemands et autrichiens cherchant refuge en Suisse soient marqués d'un « tampon J »[27] - [28].

Malgré tout, plusieurs milliers de Juifs réussissent à pénétrer en Suisse avant et pendant la Seconde Guerre mondiale[29]. En 1939, 12 000 émigrants vivaient en Suisse. Une politique très restrictive envers les Juifs cherchant refuge en Suisse aurait entraîné 24 500 expulsions et refoulements[29]. Toutefois Serge Klarsfeld a ramené ce chiffre à 3 000 entre 1939 et 1945[30] - [31] et Ruth Fivaz-Silbermann, sur base de ses recherches détaillées, confirme que 2850 Juifs qui cherchaient refuge en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale ont été refoulés, dont moins d’un tiers ont été assassinés à la suite de leur refoulement ; elle précise que "Pas un seul des refoulements (…) n'était justifiable ni excusable", étant donné la traque impitoyable dont les Juifs faisaient l’objet dans leurs pays de provenance ; non seulement la « barque » suisse n’était pas pleine, mais les risques et le coût du voyage vers la Suisse rendaient la crainte obsessionnelle d’une surpopulation étrangère totalement infondée[32]. Une minorité proteste contre ces refoulements. Ainsi Paul Grüninger, commandant de la police cantonale de Saint-Gall, aide les passages illégaux. Il est licencié en et condamné en 1940[28].

En 1942, grâce à différents témoignages (organisations juives, déserteurs allemands…), la solution finale est connue en Suisse. Gerhart Riegner, le représentant du Congrès juif mondial à Genève tente d'alerter les Alliés. Il envoie un télégramme en août 1942, informant d'un plan pour assassiner tous les Juifs d'Europe[33]. Il faut cependant attendre pour que les persécutions antisémites deviennent un motif d'asile politique en Suisse[34].

Entre 22 500[29] et 29 000[28] réfugiés juifs sont sauvés en trouvant, eux, refuge en Suisse pendant la guerre : 12 675 entrés par les frontières franco-suisses[35], 5 988 par la frontière italo-suisse[36] et 573 par les frontières avec le Troisième Reich (Allemagne et Autriche annexée), soit un total de 19 236 Juifs. Il faut ajouter à ce nombre les 2 923 Juifs «achetés» aux nazis, qui arrivent dans des transports collectifs en provenance de Bergen-Belsen en août et décembre 1944, et de Theresienstadt en janvier 1945, puis 377 rescapés de Buchenwald accueillis en . L'aide aux réfugiés est entièrement assurée par la communauté juive avec l'aide du Joint[37]. Tous les réfugiés avaient quitté la Suisse en 1953, sauf 1 500 d'entre eux autorisés à s'établir dans le pays[37].

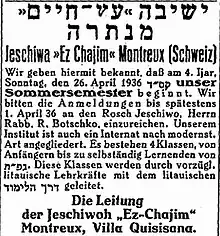

De 1927 à 1985, il existe en Suisse à Montreux une yechiva, la Yechiva Etz Haïm. Fondée en 1927 par le rabbin Yerahmiel Eliyahou Botschko , elle est dirigée par son fils le rabbin Moshé Botschko à la mort de son père en 1956. Avec le concours de son fils, le rabbin Shaoul David Botschko, il transforme la yechiva en yechiva-lycée à partir de 1970, permettant, outre les études religieuses la préparation du bac. Père et fils organisent l'alyah de la yechiva en 1985. Cette yechiva est la seule à avoir fonctionné en Europe occidentale durant la Seconde Guerre mondiale. Mêlant enseignement religieux et enseignement profane, elle a laissé une grande influence dans les milieux orthodoxes francophones. Y ont étudié entre autres le professeur André Néher, le rabbin Élie Kling[38] - [39], le rabbin Shlomo Wolbe et le rabbin Aharon Leib Shteinman.

De 1945 au XXIe siècle

En 1973, la canton de Bâle-Ville est le premier canton suisse à reconnaître la communauté juive locale comme une institution du droit public (ayant dorénavant le même statut que l'église protestante et catholique du canton)[40]. A Bâle se trouve également le musée juif de Suisse, le premier musée juif de l'espace germanophone à être fondé après la Seconde Guerre mondiale (1966).

Symbole de l'intégration de la communauté juive suisse, une Juive issue de l'ancienne communauté d'Endingen, Ruth Dreifuss siège au Conseil fédéral de 1993 à 2002 en tant que cheffe du Département fédéral de l'Intérieur[41]. Elle est aussi présidente de la Confédération en 1999.

Les suites de la guerre et l'affaire des comptes abandonnés des banques suisses

Le , à l'occasion du 50e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président de la Confédération suisse, Kaspar Villiger fait une allocution devant les Chambres fédérales à Berne[42]. Il dit notamment que les circonstances de l’époque ne permettaient pas de justifier le refoulement à la frontière suisse « des nombreux Juifs qu'attendait une mort certaine » et que la Suisse porte ainsi « une grande part de responsabilité ». Il pose la question de savoir si, au-delà des inquiétudes fondées sur les circonstances extérieures, l’antisémitisme a pu jouer un rôle et il affirme que ces inquiétudes « pesèrent parfois dans la balance bien plus que notre tradition d'asile et nos principes humanitaires ». Enfin, K. Villiger présente les excuses du Conseil fédéral pour avoir fait la concession d'accepter, en 1938, que le Troisième Reich appose un tampon J sur le passeport des Juifs allemands: « Le Conseil fédéral regrette profondément cette erreur et tient à s'en excuser, tout en restant conscient que pareille aberration est en dernier lieu inexcusable. »[43] Cela avait en effet permis aux autorités suisses d'identifier les Juifs allemands et autrichiens à la frontière et donc de les refouler[44].

Dès après la guerre, les organisations juives américaines demandent aux banques suisses de restituer l'argent déposé par les victimes de la Shoah à leurs ayants droit. Il faut cependant attendre 1996 pour que, sous l'impulsion du sénateur Alfonse D'Amato, le Sénat américain organise des auditions sur les fonds des banques suisses en déshérence. Un accord est finalement trouvé en 1997 pour un montant de 1,25 milliard de dollars et le Fonds suisse en faveur des victimes de l'Holocauste est créé[45].

Les Juifs de Suisse dans les années 2010

Selon Sergio DellaPergola qui se fonde sur le recensement suisse de 2005, la population juive en Suisse en 2013 est de 17 500 personnes[46] (0,2 % de la population du pays). Le nombre de Juifs n'a guère changé depuis le début du XXe siècle alors que la population suisse a quasiment doublé. Cette stagnation s'explique par l'assimilation à travers les mariages mixtes[47]. La population juive est relativement âgée comme la population suisse en général et compte 21 % d'étrangers contre 66 % en 1910, ce qui montre que les différentes vagues d'immigrés se sont faites naturaliser[47]. L'émigration vers Israël reste très faible[46]. 39 % de la population juive vit en Suisse romande alors que la population romande ne représente que 23 % de la population suisse. Ceci vient du fait que les Juifs d'Afrique du nord qui ont émigré vers la Suisse dans années 1960-1970 ont privilégié la Suisse francophone[47]. L'antisémitisme apparaît en hausse : en 2014 et par rapport à 2013, le nombre d'incidents antisémites a été multiplié par trois en Suisse alémanique et a augmenté de 79 % en Suisse romande[48]. Les principales organisations de lutte contre l'antisémitisme sont le GRA (Fondation contre le racisme et l'antisémitisme, en allemand Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (de)) et en Suisse romande, la CICAD (Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation).

La plupart des Juifs sont affiliés à la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) mais entre 2 500 et 3 000 d'entre eux appartiennent à des communautés indépendantes harédim ou libérales[47], ces dernières étant fédérées depuis 2003 dans la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse[49]. La FSCI définit ainsi sa mission[50] : « Les principales tâches de la FSCI sont la représentation des intérêts juifs envers les autorités fédérales, les institutions et médias suisses, le dialogue avec d’autres communautés religieuses, la promotion des connaissances sur le judaïsme en Suisse, ainsi que la représentation des intérêts suisses au sein d’organisations juives internationales. » La FSCI est présidée en 2015 par l'avocat Herbert Winter (de)[51].

Le statut précis des religions et donc des communautés juives varie selon les cantons en Suisse. Genève et Neuchatel sont considérés comme des cantons de « séparation » où les communautés religieuses n'ont pas de personnalité juridique. Dans les cantons de Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Saint-Gall et Zurich, la communauté juive est reconnue de droit public et se situe ainsi sur un pied d'égalité avec les Églises d'État. Toutefois, dans le canton de Berne où les différentes communautés religieuses sont reconnues, la « paroisse israélite » n'a pas le droit de percevoir des impôts contrairement aux autres communautés[52]. À Bâle, Genève, Lausanne et Zurich, on trouve des écoles juives[53].

Notes et références

- Avi Hein, « The Virtual Jewish World — Switzerland », sur Jewish Virtual Library (consulté le )

- Ludwig Berger, « L’anneau avec la menorah trouvé à Augusta Raurica », sur Site du musée d'Augusta Raurica, , PDF.

- (en) « Early History through the Middle Ages », sur Jewish Virtual Library (consulté le ).

- « Les Juifs à Strasbourg au Moyen âge », sur site du judaïsme d'Alsace et de Lorraine.

- (en) « Bern », sur Jewish Virtual Library (consulté le ).

- « Procès des Juifs à Chillon : (1348) », Le Conservateur suisse ou Recueil complet des étrennes helvétiennes, Lausanne, 2e éd., t. 13, 1857, pp. 223-244 et P.A. Bezat, « Procès et persécutions des Juifs de Villeneuve en 1348 », Monthey illustré, 51, 1980, pp. 4-7.

- Anna C. Fridrich, « La vie juive à la campagne : le Nord-Ouest de la Suisse aux XVIe et XVIIIe siècles (PDF 117KB) », sur site de la Fédération suisse des communautés israélites, .

- (en) « Expulsions », sur Jewish Encyclopedia.

- Ralph Weingarten, « Endingen et Lengnau – Le « berceau » du judaïsme suisse (PDF 116KB) », sur site de la Fédération suisse des communautés israélites, .

- (en) « Endingen and Lengnau », sur Jewish Virtual Library (consulté le ).

- Étude iconographique in : Revue d'archéologie et d'histoire de l'art suisses, 17 (1957), p..27-29

- Markus Jud, « Histoire de la Suisse - République Helvétique et Acte de Médiation (1798-1815) », sur Histoire de la Suisse.

- Simon Erlanger, « Histoire des juifs en Suisse - L’émancipation (1798-1874) (PDF) », sur Fédération suisse des communautés israélites, .

- « Chapitre II - Constitution du Canton d'Argovie », sur le site de la Chancellerie fédérale.

- (en) « Geneva », sur Jewish Encyclopedia.

- Archives israélites de France, vol. VI, Bureau des Archives Israélites de France, (lire en ligne), p. 549

- Jean-Baptiste Mauroux, Du bonheur d'être Suisse sous Hitler, Éditions d'en bas, (lire en ligne), page 143.

- Feuerwerker 2014.

- Feuerwerker 2014, lire en ligne.

- Feuerwerker 2014, lire en ligne.

- Ralph Weingarten, « Les Juifs en Suisse : de l’exclusion à l’intégration (PDF) », sur le site de la Fédération suisse des communautés israélites, .

- Patrick Kury, « Histoire des juifs en Suisse - Les années fondatrices (1866–1918) (PDF) », sur le site de la Fédération suisse des communautés israélites, .

- David Banon, « L'immigration des séfarades en Suisse (PDF) », sur le site de la Fédération suisse des communautés israélites, .

- Alfred Elias, « Théodore Herzl », sur le site du judaïsme d'Alsace et de Lorraine.

- Battegay, Caspar, 1978- et Jüdisches Museum der Schweiz, Jüdische Schweiz : 50 Objekte erzählen Geschichte = Jewish Switzerland : 50 objects tell their stories (ISBN 978-3-85616-847-6 et 3-85616-847-8, OCLC 1030337455, lire en ligne)

- Patrick Kury, « Entre-deux-guerres (1918-1939): l’Ueberfremdung, une doctrine antisémite suisse (PDF 117KB) », sur le site de la Fédération suisse des communautés israélites, .

- Alfred Grosser, Une vie de Français, Flammarion, , p. 136.

- Georges Bensoussan (dir.), Jean-Marc Dreyfus (dir.), Édouard Husson (dir.) et al., Dictionnaire de la Shoah, Paris, Larousse, coll. « À présent », , 638 p. (ISBN 978-2-03-583781-3), p. 527.

- Esther Hörnlimann, « Les survivants de la Shoah en Suisse (PDF) », sur le site de la Fédération suisse des communautés israélites, .

- Serge Klarsfeld, « Je maintiens que la Suisse n’a pas refoulé plus de 3 000 Juifs pendant la guerre », sur Le Temps, .

- L'Arche, no 654, mai 2015, page 19

- Ruth Fivaz-Silbermann, La Fuite en Suisse : Les Juifs à la frontière franco-suisse durant les années de la « Solution finale », Paris, éd. Calmann-Lévy & Mémorial de la Shoah, , 1148 p. (ISBN 978-2702169001), pp. 1179-1180

- Annette Wieviorka, Auschwitz : que savait-il ?, L'histoire, Les collections, Semptembre 2012, p. 41.

- Ruth Fivaz-Silbermann, La fuite en Suisse. Les juifs à la frontière franco-suisse durant les années de la "Solution finale", Calmann-Lévy / Mémorial de la Shoah, , 1448 p.

- Ruth Fivaz-Silbermann, La Fuite en Suisse : Les Juifs à la frontière franco-suisse durant les années de la « Solution finale », Paris, éd. Calmann-Lévy & Mémorial de la Shoah, 12 novembre 2020

- Archives d'Etat du canton du Tessin

- Noëmi Sibold, « Histoire des Juifs en Suisse - Deuxième Guerre mondiale : Aide aux réfugiés (PDF) », sur le site de la Fédération suisse des communautés israélites, .

- André Néher, « De Montreux à Jérusalem (PDF) », Actualité juive, .

- « 1927-2007 de Montreux à Jérusalem - 80 ans de la Yeshiva Etz Haïm », sur Akadem, .

- SIG/FSCI, « Communauté de Bâle », sur www.swissjews.ch (consulté le )

- Martin Baumann et Jörg Stolz, La nouvelle Suisse religieuse : risques et chances de sa diversité, Labor et Fides, (lire en ligne), page 363.

- Kaspar Villiger, "Réflexions à l'occasion du 50e anniversaire de la fin de la Guerre", allocution prononcée devant les Chambres fédérales, Berne, 7 mai 1995, in Site des autorités fédérales de la Confédération suisse: https://www.admin.ch/cp/f/1995May10.115528.4092@idz.bfi.admin.ch.html

- Kaspar Villiger, "Réflexions à l'occasion du 50e anniversaire de la fin de la Guerre", allocution prononcée devant les Chambres fédérales, Berne, 7 mai 1995, in Site des autorités fédérales de la Confédération suisse: https://www.admin.ch/cp/f/1995May10.115528.4092@idz.bfi.admin.ch.html

- Antoine Garapon, Peut-on réparer l’Histoire ? Colonisation, esclavage, Shoah, Odile Jacob, (lire en ligne), p. 227.

- Ibid., p. 26-27, lire en ligne.

- (en) Sergio DellaPergola, « World Jewish Population, 2013 », Berman Jewish Data Bank, (consulté le ).

- Ralph Weill, « Caractéristiques démographiques des juifs de Suisse (PDF) », sur le site de la Fédération suisse des communautés israélites, .

- « L'antisémitisme se propage en Suisse », sur Le Matin, .

- Voir leur site sur « Plateforme des Juifs libéraux de Suisse (PJLS) ».

- « FSCI », sur le site de la Fédération suisse des communautés israélites.

- « Comité directeur », sur le site de la Fédération suisse des communautés israélites (consulté le ).

- Sandro Cattacin, Cla Reto Famos, Michael Duttwiler et Hans Mahnig, « État et religions en Sisse - Lutte pour la reconnaissance, formes de la reconnaissance (PDF) », sur le site de la Commission fédérale contre le racisme, .

- « Communautés juives », sur Migraweb.

Bibliographie

- Ruth Fivaz-Silbermann, La fuite en Suisse. Les juifs à la frontière franco-suisse durant les années de la "Solution finale", Calmann-Lévy / Mémorial de la Shoah, , 1448 p.

- Sarah Blum, La communauté israélite de La Chaux-de-Fonds de 1933 à 1945, Alphil éditions, 2012, (ISBN 978-2-940235-97-1)

- Gaby Knoch-Mund, Robert Uri Kaufmann, Ralph Weingarten, Jacques Picard et Philipp von Cranach, « Judaïsme », sur Dictionnaire historique de la Suisse, .

- David Feuerwerker, L'Émancipation des Juifs en France : De l'Ancien Régime à la fin du Second Empire, Albin Michel, , 800 p. (ISBN 978-2-226-29678-8, lire en ligne).

- Jean-Baptiste Mauroux, Du bonheur d'être Suisse sous Hitler, Éditions d'en bas, , 189 p. (ISBN 978-2-8290-0225-0, lire en ligne).

- « La Chaux-de-Fonds (1896) », dans Les synagogues de Suisse, Neuchâtel, Alphil, (ISBN 978-2-88930-034-1)

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Fédération suisse des communautés israélites (FSCI).

- Plateforme des Juifs libéraux de Suisse (PJLS).

- Gaby Knoch-Mund, Robert Uri Kaufmann, Ralph Weingarten, Jacques Picard et Philipp von Cranach, « Judaïsme » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .

- Jewish Switzerland.org.

- Chabad-Lubavitch centers in Switzerland.

- Muslims and Jews in Switzerland - Simon Erlanger, Institute for Global Jewish Affairs.

- Une carte antisémite de la Suisse au XIXe siècle sur le site judaïsme d'Alsace et de Lorraine.

- Les juifs en Suisse sur le site de la Fédération suisse des communautés israélites.

- L'histoire des Juifs en Suisse sur le site de la Fédération suisse des communautés israélites.

- Brève histoire du judaïsme suisse, Cicad.ch.