Cunéiforme

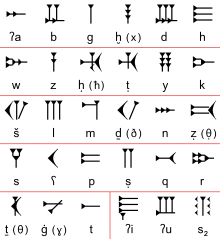

L'écriture cunéiforme est un système d'écriture mis au point en Basse Mésopotamie autour de 3200 av. J.-C., qui s'est par la suite répandu dans tout le Proche-Orient ancien, avant de disparaître dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Au départ pictographique et linéaire, la graphie de cette écriture a progressivement évolué vers des signes constitués de traits terminés en forme de « coins » ou « clous » (latin cuneus), auxquels elle doit son nom, « cunéiforme », qui lui a été donné aux XVIIIe et XIXe siècles. Cette écriture se pratique par incision à l'aide d'un calame sur des tablettes d'argile, ou sur une grande variété d'autres supports.

| Cunéiforme | |

| |

| Caractéristiques | |

|---|---|

| Type | Logogrammes et phonogrammes |

| Langue(s) | Sumérien, akkadien (babylonien et assyrien), élamite, éblaïte, hittite, hourrite, urartéen |

| Historique | |

| Époque | Du IVe millénaire av. J.-C. au IIIe siècle (?) |

| Système(s) dérivé(s) | Alphabet ougaritique, Vieux-persan cunéiforme |

| Codage | |

| Unicode | U+12000 to U+1236E (cunéiforme suméro-akkadien) U+12400 to U+12473 (Nombres) |

| ISO 15924 | Xsux (cunéiforme suméro-akkadien)

|

Les conditions d'élaboration de cette forme d'écriture, qui est la plus vieille connue avec les hiéroglyphes égyptiens, sont encore obscures. Quoi qu'il en soit, elle dispose vite de traits caractéristiques qu'elle ne perd jamais au cours de son histoire. Le système cunéiforme est constitué de plusieurs centaines de signes pouvant avoir plusieurs valeurs. Ils sont en général des signes phonétiques (phonogrammes), transcrivant uniquement un son, plus précisément une syllabe. Mais une autre catégorie importante de signes sont les logogrammes souvent désignés comme des idéogrammes, qui représentent avant tout une chose et ne renvoient que secondairement à un son. D'autres types de signes complémentaires existent (signes numériques, compléments phonétiques et déterminatifs).

À partir de son foyer sud-mésopotamien où vivait le peuple qui en est probablement le créateur, les Sumériens, le système d'écriture cunéiforme est adapté dans d'autres langues, à commencer par l'akkadien parlé en Mésopotamie, puis des langues d'autres peuples du Proche-Orient ancien (élamite, hittite, hourrite entre autres), et il est le système dominant dans ces régions pendant tout le IIe millénaire av. J.-C. La graphie cunéiforme est parfois adaptée à des systèmes d'écriture obéissant à des principes différents de l'original : l'alphabet dans le Levant de la seconde moitié du IIe millénaire av. J.-C., et un syllabaire dans la Perse de la seconde moitié du Ier millénaire av. J.-C. L'écriture cunéiforme décline lentement par la suite, avant de se replier sur son foyer de Mésopotamie méridionale où elle disparaît aux débuts de l'ère chrétienne.

Le cunéiforme a été un élément marquant des cultures du Proche-Orient ancien qui ont développé un rapport à l'écrit et des littératures à partir de ce système. Sa redécouverte à l'époque moderne, son déchiffrement au XIXe siècle et la traduction des textes qu'il notait ont donné naissance aux disciplines spécialisées dans l'étude des civilisations du Proche-Orient ancien, à commencer par l'assyriologie, et ainsi permis de mettre en lumière les accomplissements de ces civilisations jusqu'alors oubliées. L'étude des types de textes et des pratiques d'écriture a également mis en évidence l'existence d'une « culture cunéiforme » commune aux peuples ayant utilisé cette écriture, fortement marquée par l'empreinte mésopotamienne.

La nature des sources : tablettes d'argile et autres supports

La Mésopotamie étant une région pauvre en matériaux, ses habitants n'avaient pas un vaste choix d'instruments utilisables pour écrire. C'est l'argile et le roseau qui devinrent les matériaux privilégiés de l'écriture, car ils sont abondants dans le sud où les locaux avaient l'habitude de les utiliser énormément, surtout pour des constructions (briques en argile, maisons en roseau) et des contenants (poterie, vannerie)[1].

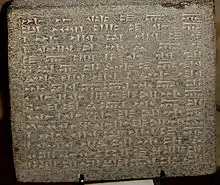

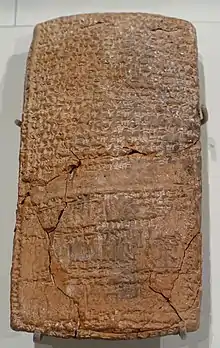

À partir d'une motte d'argile, on confectionnait une tablette (sumérien dug, akkadien ṭuppu(m)[note 1]). L'argile était généralement aisément accessible, peu coûteuse, mais il fallait qu'elle soit d'une bonne qualité et dégagée de ses impuretés. La taille des tablettes devait être pensée en fonction de la longueur du texte que l'on voulait écrire. Il s'en trouve donc de taille et de forme variées, le plus souvent rectangulaire. Les plus petites mesurent quelques centimètres, les plus grandes ont des côtés d'environ 40 centimètres de longueur. On écrivait les signes dessus, avant de les faire sécher au soleil pour les durcir ou, parfois, de les cuire pour obtenir une meilleure solidité. Les tablettes déjà utilisées, mais qui n'avaient plus à être conservées étaient recyclées. On les remodelait en effaçant les inscriptions antérieures puis on les réutilisait (ce qui n'était pas possible si elles étaient cuites). De ce fait, un site livre généralement des archives datant de quelques années avant la destruction ou l'abandon, mais pas plus, puisque les tablettes plus anciennes ont été réutilisées. Souvent, la cuisson des tablettes conservées est due au fait que le site a été ravagé par un incendie accidentel ou provoqué. L'argile pouvait également servir à confectionner des supports d'écriture autres que des tablettes, de formes diverses : certaines inscriptions étaient faites sur des cônes, des clous, des cylindres, des prismes en argile, des briques (qui pouvaient être glaçurées aux périodes tardives) ou encore des maquettes de foie servant pour la divination[2].

L'instrument utilisé pour écrire sur l'argile est le calame (sumérien gi-dub-ba, akkadien qan ṭuppi(m), littéralement « roseau de/pour tablette »), un morceau de roseau (parfois d'os, d'ivoire, de bois ou de métal) surtout pointu ou arrondi au départ, puis avec une forme triangulaire plate ou en biseau par la suite[3]. L'incision de cet instrument dans l'argile fraîche rend difficile l'opération consistant à tracer des lignes et des courbes et incitant à inscrire des segments courts, ce qui a donné aux écritures mésopotamiennes leur aspect cunéiforme : on plante d'abord la pointe, ce qui donne la forme d’une tête de clou vue de profil, puis on bascule le calame horizontalement ou verticalement pour imprimer le corps du clou (le trait) après (certains signes étant composés de clous simples). En sumérien, on parle de « triangle » (santag), ou encore de « coin » (kak ou gag, tikip santakki(m) en akkadien)[4]. L'incision de signes sur un support malléable donne finalement une écriture non pas plate comme celle qui allie l'encre et le papier, mais en relief, et les signes doivent être lus avec un éclairage qui permette de repérer toutes les incisions, sans quoi ils peuvent être mal interprétés[5].

Les tablettes d'argile pouvaient porter d'autres inscriptions que des signes cunéiformes. Pour authentifier les actes juridiques, il était courant d'y appliquer l'empreinte de sceaux ou de sceaux-cylindres, comportant parfois des inscriptions en cunéiforme indiquant l'identité de leur propriétaire. L'authentification pouvait aussi passer par la marque d'un ongle ou de la frange d'un vêtement dans l'argile. Les tablettes pouvaient aussi être enfermées dans des enveloppes en argile comportant une copie du texte de la tablette. Cette pratique concernait les contrats, permettant de vérifier que le texte de la copie n'avait pas été altéré, en protégeant l'original. Au-delà de la sphère juridique, les tablettes de textes plus techniques pouvaient porter des plans, cartes, représentations du ciel, d'autres fois des trous pour les suspendre (dans le cas de textes littéraires), des traces de peinture ou d'encre, notamment pour écrire dans une autre langue (araméen)[6].

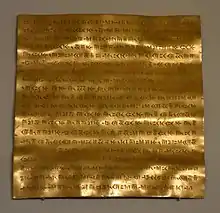

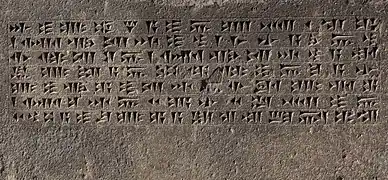

D'autres matériaux pouvaient servir de supports pour des inscriptions cunéiformes. Certains textes étaient rédigés sur des surfaces en cire supportées par des tablettes en bois ou en ivoire ; seul ce dernier matériau a résisté aux assauts du temps ; on a trouvé des tablettes d'ivoire notamment à Kalkhu où elles pouvaient être reliées pour former une sorte de polyptyque, et elles sont mentionnées en pays hittite (où elles ont peut-être été écrites en hiéroglyphes hittites). Les inscriptions sur pierres sont mieux connues, que ce soient des objets votifs (sculptures surtout), des tablettes et briques de fondation, des stèles ou des rochers naturels. Des objets en métal étaient également gravés, là encore surtout des objets votifs (statues, vases), mais aussi des tablettes. Les supports en pierre ou en métal avaient pour but de solenniser le message et d'assurer qu'il persiste à travers le temps[7]. Il fallait dans ces deux cas travailler la matière avec une pointe en fer. Il s'agit donc de gravures, réalisées par des artisans (notamment les lapicides, spécialistes de la gravure[8]) dont on ne sait pas s'ils comprenaient le cunéiforme. Ils recopiaient le texte à partir d'un brouillon rédigé par un scribe et qui avait sans doute été contrôlé par le commanditaire, le roi en particulier[9].

- Exemples de supports de l'écriture cunéiforme.

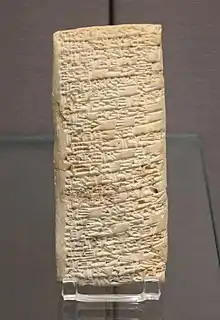

Tablettes d'argile de taille, format et mise en page variés, Ägyptisches Museum(de) de Leipzig.

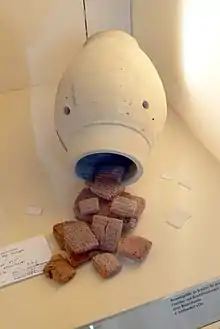

Tablettes d'argile de taille, format et mise en page variés, Ägyptisches Museum(de) de Leipzig. Tablette cunéiforme et l'enveloppe qui la contenait. Kish, période paléo-babylonienne (v. 1900-1600 av. J.-C.). Ashmolean Museum.

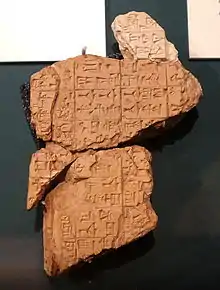

Tablette cunéiforme et l'enveloppe qui la contenait. Kish, période paléo-babylonienne (v. 1900-1600 av. J.-C.). Ashmolean Museum. Acte de vente d'un esclave et d'une maison à Shuruppak, Dynasties archaïques III A, v. 2500 av. J.-C. Musée du Louvre.

Acte de vente d'un esclave et d'une maison à Shuruppak, Dynasties archaïques III A, v. 2500 av. J.-C. Musée du Louvre. Clou de fondation portant une inscription commémorative du roi Gudea de Lagash, (v. 2120 av. J.-C.). Musée des beaux-arts de Lyon.

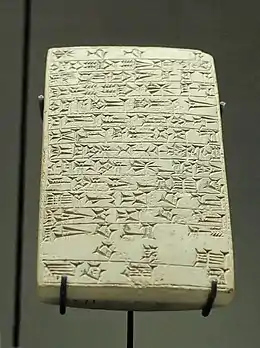

Clou de fondation portant une inscription commémorative du roi Gudea de Lagash, (v. 2120 av. J.-C.). Musée des beaux-arts de Lyon. Empreinte du sceau-cylindre avec inscription, appartenant à Ibni-sharrum, scribe du roi Shar-kali-sharri (v. 2217-2193 av. J.-C.), période d'Akkad. Musée du Louvre.

Empreinte du sceau-cylindre avec inscription, appartenant à Ibni-sharrum, scribe du roi Shar-kali-sharri (v. 2217-2193 av. J.-C.), période d'Akkad. Musée du Louvre. Tablette en basalte rapportant la vente de champs, provenance inconnue (Isin ?), v. 2600-2500 av. J.-C. Musée de l'Oriental Institute de Chicago.

Tablette en basalte rapportant la vente de champs, provenance inconnue (Isin ?), v. 2600-2500 av. J.-C. Musée de l'Oriental Institute de Chicago.

Plaque votive en or célébrant la construction d'une estrade pour le dieu Shara par la reine Bara-irnun d'Umma, v. 2370 av. J.-C. Musée du Louvre.

Plaque votive en or célébrant la construction d'une estrade pour le dieu Shara par la reine Bara-irnun d'Umma, v. 2370 av. J.-C. Musée du Louvre. Deux jarres en albâtre portant le nom du roi assyrien Sargon II (722-705 av. J.-C.), palais nord-ouest de Nimroud. British Museum.

Deux jarres en albâtre portant le nom du roi assyrien Sargon II (722-705 av. J.-C.), palais nord-ouest de Nimroud. British Museum.

Perle en agate vouée au dieu-lune Nanna/Sîn par le roi Ibbi-Sîn de la troisième dynastie d'Ur (v. 2010 av. J.-C.). Musée du Louvre.

Perle en agate vouée au dieu-lune Nanna/Sîn par le roi Ibbi-Sîn de la troisième dynastie d'Ur (v. 2010 av. J.-C.). Musée du Louvre.

Le déchiffrement du cunéiforme

Après sa disparition, le système d'écriture cunéiforme fut oublié ; il n'avait jamais suscité le même intérêt que les hiéroglyphes égyptiens chez les peuples de l'Antiquité européenne (Grecs et Romains). Sa redécouverte fut progressive. Elle passa d'abord par les voyages d'Européens sur des sites de Mésopotamie et de Perse d'où ils ramenèrent quelques objets inscrits de signes que l'on nomma finalement cunéiformes. Au début du XIXe siècle, l'essor de l'intérêt scientifique pour les civilisations antiques orientales conduisit aux premières explorations poussées de sites du Proche-Orient ancien (d'abord en Perse et en Assyrie), et le déchiffrement de leurs textes devint une tâche majeure pour comprendre ces civilisations, les savants s'intéressant à ceux-ci ayant sous les yeux les exemples des succès récents du déchiffrement de l'alphabet palmyrénien par Jean-Jacques Barthélemy et des hiéroglyphes égyptiens par Jean-François Champollion. Il leur fallut une cinquantaine d'années pour maîtriser les principes de l'écriture cunéiforme, et plusieurs décennies supplémentaires pour redécouvrir les langues qui avaient été notées par ces écritures.

La redécouverte des inscriptions cunéiformes à l'époque moderne

À l'époque moderne, plusieurs voyageurs occidentaux s'aventurent au Moyen-Orient et notamment en Mésopotamie, où ils découvrent des exemplaires de l'écriture cunéiforme, qui par son caractère mystérieux peine à être perçue comme une forme d'écriture. Pietro Della Valle, originaire de Rome, est le premier à recopier des inscriptions cunéiformes sur le site de Persépolis en 1621. En 1771, l'Allemand Carsten Niebuhr rapporte également des copies d'inscriptions cunéiformes de son voyage en Mésopotamie et en Perse, les premières copies fidèles de textes cunéiformes mises à la disposition du public européen. En 1784, le botaniste français André Michaux découvre à proximité des ruines de Ctésiphon un kudurru (stèle de donation) babylonien, premier document épigraphique en écriture cunéiforme à être introduit en Europe. Il le dépose en 1800 au Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France où il est connu depuis sous le surnom de « caillou Michaux »[10]. Au début du XIXe siècle le nombre de textes cunéiformes connus croît encore : de nouveaux objets inscrits qui parviennent en Europe, comme une longue inscription de Nabuchodonosor II rapportée à Londres par la Compagnie des Indes orientales (East India House Inscription), à partir de laquelle on établit un premier syllabaire du cunéiforme babylonien, et les inscriptions de la région du lac de Van sont copiées en 1828 par Friedrich Eduard Schulz et publiées en 1840, dont une longue inscription royale d'un roi d'Urartu, bilingue en assyrien et urartéen). Ces inscriptions suscitent l'intérêt de certains savants qui commencent à chercher à percer leurs mystères[11].

Premiers jalons pour un déchiffrement

Pour les méthodes de déchiffrement des écritures antiques, celles-ci ont bénéficié des avancées cruciales qui ont eu lieu auparavant avec le déchiffrement de l'alphabet palmyrénien et de l'alphabet phénicien par Jean-Jacques Barthélemy dans les années 1750, puis avec celui des hiéroglyphes égyptiens (système présentant des caractéristiques similaires à celles du cunéiforme) par Jean-François Champollion, qui a lieu en 1822. Les bases de la méthodologie du déchiffrement alors définie consistent à : poser une hypothèse sur l'identité de la langue du texte que l'on veut traduire et chercher les langues apparentées pour faciliter la compréhension ; chercher des textes bilingues ayant un même contenu mais dans deux langues différentes, dont une est connue, et s'appuyer en priorité sur eux ; comptabiliser le nombre de signe pour savoir si l'on est en présence d'un système alphabétique, syllabique ou logosyllabique ; chercher à identifier en priorité des mots qui se répètent souvent, notamment des noms propres, et s'en servir de base pour traduire les autres mots[12].

Mais au début du XIXe siècle aucune inscription connue n'associe une écriture antique comprise à une écriture cunéiforme, ce qui implique que les premières avancées soient faites en déchiffrant un texte sans savoir au préalable son sens. Les premiers éléments pour la traduction du cunéiforme sont avancés en 1802 par un philologue allemand, Georg Friedrich Grotefend. Utilisant l'intuition de certains de ses prédécesseurs qui avaient émis l'hypothèse que plusieurs des inscriptions venues de Perse dataient de la période des rois Achéménides, il analysa quelques inscriptions de Persépolis en présumant qu'il s'agissait d'inscriptions royales, puis isola le terme le plus courant, qu'il identifia comme signifiant « roi » ; il identifia également les groupes de signes voisins du précédent comme étant le nom des rois, en se basant sur les noms connus par les historiens grecs antiques (Cyrus II, Cambyse, Darius Ier, Xerxès Ier). Il put ainsi tenter d'attribuer des valeurs phonétiques à certains signes. Mais il fallait identifier la langue des textes : Grotefend voulait y voir du vieux-perse, ce qui était juste, mais il voulut le lire en utilisant la grammaire de l'Avesta, connue en Europe depuis son édition entre 1768 et 1771 par Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron. Or la langue avestique est différente bien que proche du vieux-perse des inscriptions achéménides. Au total, Grotefend identifia une dizaine de signes, avancée considérable, mais il ne put poursuivre plus loin, car il s'enferma dans une série d'erreurs qui l'empêchèrent d'améliorer ses premiers résultats. Ses réussites dans le déchiffrement du cunéiforme ne furent d'ailleurs pas bien reçues à la Société des sciences de Göttingen, qui ne sut pas reconnaître ses mérites[13]. Elles trouvèrent néanmoins une première reconnaissance quand Champollion traduisit en 1823 le nom de Xerxès écrit en hiéroglyphes sur un vase de la collection du comte de Caylus, qui comprend également une inscription en perse cunéiforme où on pouvait trouver les signes qui selon Grotefend transcrivaient le nom de ce roi, comme le mit en évidence Antoine-Jean Saint-Martin. Cela incita d'autres à poursuivre sur la voie tracée par Grotefend[14].

Les travaux de Grotefend servirent finalement à d'autres philologues mieux armés dans le domaine des langues indo-iraniennes anciennes, notamment Christian Lassen qui identifia des termes géographiques sur les représentations des peuples tributaires à Persépolis. Ce furent les copies d'inscriptions trilingues vieux-perse, akkadien babylonien et élamite de l'empire achéménide qui permirent aux traducteurs de progresser dans le déchiffrement des différentes écritures, comme celle par l'anglais Henry Creswicke Rawlinson au mont Elwand en 1835 (il ne put alors copier que la version vieux-perse de celle, plus célèbre de nos jours, de Behistun, puis revint pour copier les autres versions une dizaine d'années plus tard[15]) et d'autres provenant de Naqsh-e Rostam et Persépolis copiées par le danois Nils Ludwig Westergaard[16]. Bien qu'on ne connût alors aucune des trois langues de ces textes, cela allait permettre de comparer différents systèmes d'écriture cunéiforme et différentes langues. Le système le plus simple à déchiffrer était le vieux-perse, car il est composé d'une quarantaine de signes surtout syllabiques, à l'inverse des deux autres composés de centaines de signes, et que la connaissance d'une langue voisine, l'avestique, avait connu des progrès importants durant les années précédentes. La copie de plusieurs inscriptions des sites perses permit de disposer d'un corpus de signes conséquent. Finalement, les travaux conjugués de plusieurs chercheurs (Rawlinson, Lassen, Edward Hincks, Jules Oppert et d'autres) permirent d'identifier la totalité des signes de l'« alphabet » vieux-perse en 1847[17].

Une fois le vieux-perse cunéiforme déchiffré, on allait pouvoir tenter le déchiffrement des deux autres écritures des inscriptions trilingues achéménides, à l'image de ce qu'avait fait Jean-François Champollion avec la Pierre de Rosette une vingtaine d'années auparavant. L'akkadien allait être la deuxième langue déchiffrée, de nombreuses inscriptions dans cette langue étant redécouvertes à partir des années 1840 quand les sites assyriens commencent à être explorés, notamment Khorsabad. En utilisant la version perse des inscriptions trilingues, Hincks (qui avait déjà une solide expérience du système hiéroglyphique, qui suit des principes similaires à ceux du cunéiforme) identifia plusieurs signes et confirma qu'il s'agissait d'un système à dominante syllabique, avant de découvrir la nature idéographique d'autres signes, ainsi que leur polysémie. Lorsqu'il traduisit l'idéogramme signifiant « argent » et lui trouva la valeur phonétique kaspu(m), il put rapprocher ce terme de l'hébreu kasp- et ainsi établir qu'il s'agissait d'une langue sémitique après avoir trouvé d'autres parallèles identiques. Rawlinson établit de son côté le caractère polyphonique des signes et identifia aussi des homophones, ce qui confirma la complexité de ce système d'écriture[18] - [16].

Le cunéiforme déchiffré

En 1857, les avancées dans le déchiffrement du cunéiforme font penser que les mystères de ce système d'écriture sont révélés, alors que les premiers chantiers de fouilles dans l'ancienne Assyrie ont livré une grande quantité de tablettes cunéiformes. La Royal Asiatic Society de Londres décide alors de tester la réalité du déchiffrement de ce qui est considéré à l'époque comme de l'assyrien cunéiforme. William Henry Fox Talbot lui fournit une copie, avec la traduction qu'il en a faite, d'une inscription du roi Teglath-Phalasar Ier qui venait juste d'être exhumée sur le site archéologique de Qala'at Shergat, l'ancienne Assur, et lui demande d'envoyer la copie de l'inscription aux trois des principaux acteurs du déchiffrement du cunéiforme, Henry Rawlinson, Edward Hincks et Jules Oppert. Ils devaient travailler sans communiquer avec qui que ce soit (mais il semble avéré que certains aient eu accès à des traductions d'autres), et devaient faire parvenir leur traduction sous pli cacheté à la société. Quand les traductions furent reçues, une commission spéciale les analysa, et remarqua qu'elles coïncidaient : les principes du système cunéiforme mêlant phonogrammes et idéogrammes étaient compris, et la connaissance de la langue qu'on appellerait plus tard akkadien était suffisante pour comprendre les textes que l'on exhumait de plus en plus chaque année sur les terres de l'ancienne Mésopotamie. Cet événement est considéré comme l'acte fondateur de l'assyriologie en tant que discipline. Elle prenait le nom du peuple dont on déchiffrait alors les textes, puisque ni Babylone ni les cités de Sumer n'avaient encore été mises au jour[19].

Edward Hincks (1792-1866).

Edward Hincks (1792-1866). Henry Creswicke Rawlinson (1810-1895).

Henry Creswicke Rawlinson (1810-1895). Jules Oppert (1825-1905).

Jules Oppert (1825-1905).

La suite de l'aventure des déchiffrements en assyriologie concerne essentiellement la découverte de nouvelles langues, qui utilisaient le cunéiforme selon le système identifié pour l'akkadien, nom que commençait à porter dans les ouvrages érudits la langue sémitique des peuples de l'ancienne Mésopotamie à partir de la fin du XIXe siècle. Au même moment, les spécialistes établissaient, après de longues querelles, l'identité des probables inventeurs du système d'écriture mésopotamien d'où dérive le cunéiforme, les Sumériens[20]. C'est l'ouvrage Les Inscriptions de Sumer et d'Accad de François Thureau-Dangin publié en 1905 qui consacre l'emploi des termes Sumer et Akkad. D'autres langues sont ensuite identifiées dans un système cunéiforme similaire, en plus de celle d'Élam repérée en même temps que l'akkadien grâce à l'inscription de Behistun, mais encore mal connue au début du XXe siècle. En 1915, le Tchèque Bedrich Hrozny traduit le hittite, Johannes Friedrich jette les bases de la traduction de l'urartéen dans les années 1930, alors que la compréhension de la langue hourrite progresse lentement depuis la fin du XIXe siècle, tandis que l'éblaïte est redécouvert en 1975[21]. Mais cela concerne plutôt l'histoire de la linguistique, et moins l'histoire du déchiffrement d'un système d'écriture, puisque ces langues reprennent le même système qui est décodé depuis le milieu du XIXe siècle. Il a néanmoins fallu à chaque fois établir le syllabaire cunéiforme pour chaque langue, car l'écriture avait été adaptée au système phonétique de chacune des langues pour lesquelles elle était employée. Cela a pu être possible par le comparatisme linguistique dans le cas des langues avec parenté connue hors des textes cunéiformes (langues sémitiques comme l'akkadien, l'éblaïte et l'ugaritique, langues indo-européennes d'Anatolie comme le hittite et le louvite) et bien souvent avec le secours de textes antiques bilingues (ou tri- et quadrilingues), qui forment la base de notre compréhension des langues isolées (sumérien, élamite, hourrite, urartéen), sans lever certaines incertitudes.

Le système d'écriture cunéiforme le plus récemment déchiffré est celui de l'alphabet d'Ougarit, identifié sur des tablettes et objets provenant de cette cité découverte en 1929. Là encore, la traduction est l'œuvre de plusieurs savants travaillant au même moment : Édouard Dhorme, Charles Virolleaud et Hans Bauer. Il fut rapidement établi qu'il s'agissait d'un alphabet vu le nombre réduit de signes, probablement d'une langue sémitique, apparentée au phénicien vu la localisation du site de provenance, et qui n'écrivait que les consonnes et semi-consonnes. Progressivement les trois identifièrent les premières lettres. Dhorme repéra le l, qui signifiait la préposition « à » en phénicien, puis traduisit le terme b'l, Ba'al, divinité principale de la région. Bauer lut sur une hache le terme « hache », grzn (qu'il aurait en fait fallu lire ḫrṣn, mais cette approximation n'entrava pas les recherches). Reprenant ces données, Dhorme put lire sur un autre objet l rb khnm, « au chef des prêtres ». Les trois spécialistes identifièrent finalement tous les signes, et ce dès 1931, puis ils établirent que la langue avait bien un caractère « cananéen », bien qu'on l'appelle plutôt ugaritique. La publication de nouvelles tablettes par la suite permit de compléter le déchiffrement[22].

Histoire

Les débuts de l'écriture : le « proto-cunéiforme »

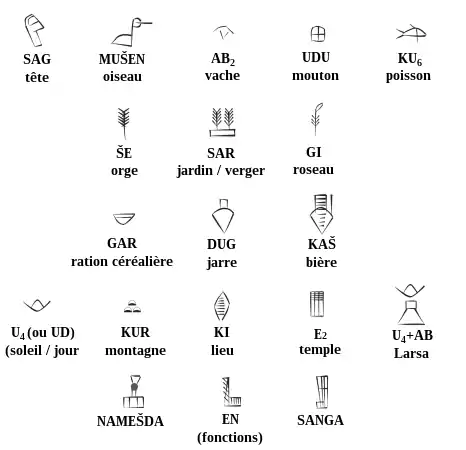

Le système d'écriture mésopotamien apparaît vers 3200 av. J.-C.[23] ou avant (dès 3400-3300) sur des tablettes exhumées à Uruk et sur d'aures sites, durant la période d'Uruk récent (stade de l'écriture dit « Uruk IV », v. 3400-3200 av. J.-C.) et celle de Djemdet Nasr (« Uruk III », v. 3200-3000 av. J.-C.). Cette invention se fait au milieu de nombreux changements : émergence de la première société urbaine, des premiers États, d'une économie agricole plus productive et de réseaux d'échanges plus importants, tout cela s'accompagnant de changements dans la symbolique, auxquels participe l'écriture. Cette première écriture a une graphie linéaire et pas encore cunéiforme stricto sensu, mais les signes employés et les principes annoncent ceux du système cunéiforme. On parle donc parfois de « proto-cunéiforme », selon l'expression de R. Englund. Les textes sont pour la plupart de nature administrative : enregistrement de livraisons et de distributions de biens, essentiellement des denrées d'origine agricole, notamment des rations versées à des travailleurs ou des produits qui vont être employés pour fabriquer de la bière, ou encore des animaux, aussi des attributions de champs avec calcul de leur surface. Une minorité de textes (environ 15 %) sont des inventaires de signes, les listes lexicales. Cette écriture a des liens avec d'autres systèmes d'enregistrement d'informations et d'administration, parfois développés depuis longtemps : les jetons (ou calculi) qui servent probablement à identifier des biens faisant l'objet de transfert, les bulles d'argile qui contiennent certains de ces jetons, afin de conserver l'information, et la doublent parfois par des signes à leur surface, puis les tablettes comprenant uniquement des signes numériques qui précèdent directement les débuts de l'écriture, quelques-unes comprenant même des idéogrammes (tablettes « numéro-idéographiques »). Une hypothèse populaire, promue par D. Schmandt-Besserat, trace une filiation directe entre les jetons, les bulles, et les premières tablettes écrites, en proposant que les premiers signes écrits ne soient rien d'autre que la transcription des jetons sur une tablette. Mais les cas de liens assurés entre les deux sont très limités, aussi cette hypothèse n'est pas suivie par les spécialistes du sujet[24]. Il est néanmoins couramment admis que l'écriture émerge en lien avec ces instruments administratifs et d'autres (notamment les sceaux), élaborés pour des finalités administratives, comptables, reflétant le même contexte d'émergence d'institutions complexes, et qu'ils sont bien d'une certaine manière des « précurseurs » de l'écriture proto-cunéiforme. En l'état actuel des connaissances, rien n'indique qu'il y ait un stade de développement antérieur aux premiers textes écrits connus[25].

Le proto-cunéiforme est un système logographique : les signes renvoient à un sens et pas forcément à un son précis. Ainsi le signe signifiant la « tête » pourra être lu et compris par une personne ne parlant pas la langue de celui qui l'a écrit et elle le prononcera différemment. Ce ne serait donc pas une écriture au sens strict du terme puisqu'elle ne cherche pas à retranscrire une langue, mais plutôt une forme sophistiquée d'aide-mémoire. La question de savoir s'il existe dès l'origine des signes phonétiques, employés uniquement pour le son auquel ils renvoient et non leur sens, reste en débat, mais même si c'est le cas ils seraient très minoritaires. En identifier avec assurance permettrait de trancher la question des inventeurs de l'écriture : si on isole parmi les premiers textes des signes phonétiques renvoyant assurément à la langue sumérienne, il serait clair que les Sumériens sont les inventeurs de l'écriture. Mais d'autres peuples inconnus de nous ont pu exister et participer à l'élaboration de l'écriture et à son utilisation, qui ne nécessite pas la connaissance d'une langue précise. Il est néanmoins couramment admis, en s'appuyant sur quelques exemples débattus de lecture phonétique parmi les textes les plus anciens et sur l'adéquation entre le système d'écriture et la langue sumérienne, que ce sont bien des Sumériens qui ont mis au point cette écriture[26], quoique l'un des principaux spécialistes des origines de l'écriture, R. Englund, ait à plusieurs reprises manifesté son scepticisme devant cette affirmation et pense qu'on ne peut se prononcer[27].

_appears._From_Uruk%252C_Iraq._End_of_the_4th_millennium_BCE._Vorderasiatisches_Museum%252C_Berlin.jpg.webp) Tablette de comptabilité d'Uruk, portant des signes pictographiques, dont le vase (DUG) au milieu. Pergamon Museum.

Tablette de comptabilité d'Uruk, portant des signes pictographiques, dont le vase (DUG) au milieu. Pergamon Museum. Tablette administrative de la période d'Uruk III (v. 3200 av. J.-C.), en signes pictographiques. Musée du Louvre.

Tablette administrative de la période d'Uruk III (v. 3200 av. J.-C.), en signes pictographiques. Musée du Louvre..jpg.webp) Tablette de comptabilité d'Uruk, Uruk III (c. 3200-3000 av. J.-C.), en logogrammes et signes numériques « proto-cunéiformes », Pergamon Museum[28].

Tablette de comptabilité d'Uruk, Uruk III (c. 3200-3000 av. J.-C.), en logogrammes et signes numériques « proto-cunéiformes », Pergamon Museum[28]. Liste de noms de lieux, écriture « proto-cunéiforme », Djemdet-Nasr, v. 3000-2900 av. J.-C. British Museum.

Liste de noms de lieux, écriture « proto-cunéiforme », Djemdet-Nasr, v. 3000-2900 av. J.-C. British Museum. Exemples de signes logographiques proto-cunéiformes (à partir de dessins de R. Englund).

Exemples de signes logographiques proto-cunéiformes (à partir de dessins de R. Englund).

L'origine de la forme de ces signes apparaissant à la fin du IVe millénaire av. J.-C. n'est pas toujours explicable. Certains sont apparemment des inventions libres ou incompréhensibles pour nous, notamment quand il s'agit de choses non matérielles, abstraites, mais aussi pour des choses qui auraient sans doute pu être figurées plus facilement (comme le signe du « mouton » qui est une croix dans un cercle). Il est néanmoins manifeste qu'une bonne partie si ce n'est la majorité sont des pictogrammes à l'origine, donc des dessins de ce qu'ils signifient[29] : représentations de choses visualisables, que l'on ait cherché à les représenter en entier (une main, une écuelle), en partie (tête d'animal pour figurer tout l'animal), de façon simplifiée (trois collines pour « montagne ») ou symbolique (une étoile pour le « ciel »). Des sens dérivés étaient ensuite trouvés à partir d'un signe existant : la « bouche » (KA[note 2]) était une tête (SAG) dont le bas de visage était surchargé de traits (hachurage, gunû en akkadien), puis par dérivation de son sens initial le même signe pouvait également désigner la « parole » (INIM), la « dent » (ZÚ), les verbes « parler » (DUG4) et « crier » (GÙ). Cela a donné naissance dans le cunéiforme à un système où les signes sont souvent polysémiques (ils ont plusieurs sens)[30]. La combinaison de plusieurs signes pouvait également en créer un nouveau : « tête » (SAG) + « écuelle » (GUR ; qui équivaut à « ration ») = « versement/dépense (de ration) » (GU7). Parmi les autres principes graphiques employés par la suite dans le système cunéiforme pour l'élaboration de nouveaux signes à partir de signes préexistants on trouvait la simplification (nutilû) qui enlève des traits, le redoublement (minabi), ou encore la ligature qui réunissait deux signes en un seul[31].

À partir des données apparaissant dans la documentation, les modalités et les causes de l'apparition de l'écriture en Mésopotamie sont débattues, d'autant plus que les textes les plus anciens sont souvent difficiles à comprendre. Comme vu plus haut les reconstructions les plus courantes estiment que l'écriture dériverait de systèmes de comptabilité qui préexistent (des formes de « pré-écriture »), et se présenterait d'abord comme un système purement logographique composé de signes représentant des choses et des valeurs numériques, avant de se complexifier et de s'étoffer progressivement. Le but des inventeurs de l'écriture est donc vu comme fondamentalement pragmatiste : il s'agit de disposer d'un instrument permettant de visualiser les actes administratifs. Cela est relié au phénomène de « révolution urbaine », à savoir l'émergence des premiers États et des institutions encadrant la société et l'économie mésopotamienne (palais et temples), faisant de l'écriture un instrument de contrôle et de pouvoir aux mains des élites. Mais les listes lexicales pourraient aussi refléter une approche savante de l'écriture, par l'effort de classification des éléments du réel dont elles témoignent[32].

La notation des sons et l'adaptation aux langages

Dans les premiers siècles du IIIe millénaire av. J.-C., durant l'époque des dynasties archaïques, l'écriture connaît un ensemble d'évolutions qui aboutissent à la constitution de l'écriture cunéiforme : des signes phonétiques se développent, et le système évolue de façon à être en mesure à rendre une langue parlée ; la graphie des signes devient composée uniquement de traits en forme de clous caractéristiques du cunéiforme, et abandonne progressivement ses aspects figuratifs initiaux pour devenir entièrement abstraite.

C'est que durant le début de la période des dynasties archaïques, en particulier dans des textes mis au jour à Ur (v. 2750-2700 av. J.-C.), que l'on relève de façon assurée la présence de signes phonétiques, clairement employés pour désigner un son et nom pas la chose ou l'idée à laquelle ils renvoient à l'origine[33]. Ils se font par la suite de plus en plus présents au cours du temps. Il est alors possible de déterminer que les scribes évoluent en milieu essentiellement sumérien, même si des termes en akkadien ne tardent pas à apparaître (voir plus bas). Cependant, l'écriture du sumérien fait pendant longtemps un usage restreint des signes phonétiques, ne rapportant pas les éléments grammaticaux, qui étaient des préfixes et des suffixes accolés à des racines verbales et nominales invariables (le sumérien étant une langue dite « agglutinante » dans laquelle les mots sont constitués de différents éléments invariables accolés suivant un ordre précis). Les racines du sumérien étaient surtout notées par des logogrammes qui constituent alors l'essentiel des textes écrits[34].

Le sumérien disposant de nombreux termes homophones (qui se prononcent de la même manière), l'écriture logographique est privilégiée pour les mots et verbes de base que l'on peut différencier par un signe différent afin d'éviter une confusion. Mais les scribes sumériens n'ont pas fait le choix de multiplier à l'infini les signes logographiques, et ont exploité la valeur phonétique des signes déjà existants. Cette évolution est facilitée par le fait que les mots sumériens sont généralement monosyllabiques, permettant d'employer les logogrammes pour leur valeur phonétique et constituer ainsi un corpus de signes syllabiques (on parle de syllabogrammes), notant les voyelles et les consonnes (V, VC, CV et CVC). Ainsi le signe ayant pour valeur logographique KA peut être utilisé pour écrire de façon phonétique des termes comprenant la syllabe [ka]. Cela permet une réduction du corpus de signes au cours du IIIe millénaire av. J.-C. en éliminant certains logogrammes remplacés par des signes à valeur uniquement phonétique[35]. Les bases du succès du système cunéiforme sont posées, car cela facilite son adaptation à d'autres langages et la diversification de son utilisation[36]. Les suffixes et préfixes grammaticaux du sumérien ne sont cependant notés couramment qu'à la fin du IIIe millénaire av. J.-C., quand cette langue tend à ne plus être parlée, sans doute parce qu'il faut la rendre plus aisée à comprendre pour des gens qui ne la maîtrisent pas au quotidien et qui avaient l'habitude d'utiliser une écriture avant tout phonétique pour transcrire leur propre langue[37].

L'évolution déterminante pour la mise en place du système cunéiforme résulte de la nécessité de l'adapter aux langues sémitiques parlées par les peuples voisins des Sumériens. Cela concerne en premier lieu l'akkadien parlé par les Sémites qu'ils côtoient en Basse Mésopotamie, mais aussi les langues des peuples sémitiques vivant en Haute Mésopotamie et en Syrie, à Ebla en particulier (pour l'idiome local, l'éblaïte)[38]. Quand ils commencent à noter des mots de leur langue par écrit vers 2500 av. J.-C., les scribes sémitiques vont puiser dans le stock de signes disponibles. Ils accentuent alors l'aspect phonétique de l'écriture, car ils reprennent avant tout le sens phonétique des signes employés pour écrire le sumérien. Mais ils conservent aussi les logogrammes qu’ils prononçaient dans leur langue, probablement par souci d'économie (un signe logographique valant pour un terme nécessitant plusieurs signes syllabiques dans leur langue). Ainsi, le signe DUG, signifiant « vase », prononcé [dug] en sumérien, peut conserver sa valeur logographique dans un texte en akkadien, et est alors prononcé karpatu(m) dans cette langue ; mais il pouvait aussi perdre son sens et conserver uniquement sa valeur phonétique issue du sumérien, [dug][39]. Pour éviter les confusions entre les nombreux homophones hérités du sumérien, les scribes de l'akkadien ont souvent tendance à restreindre le nombre de signes phonétiques (sauf pour les textes littéraires, religieux ou royaux aux registres de langue et d'écriture plus soutenus). En revanche au Ier millénaire le nombre de signes utilisés augmente, de même que l'utilisation de plusieurs valeurs pour un même signe[40].

En tant que langue flexionnelle disposant de moins d'homophones que le sumérien, l'akkadien se plie mieux à une écriture plus phonétique. Cela nécessite des adaptations comme l'emploi plus courant de signes précisant la valeur des logogrammes (déterminatifs et compléments phonétiques). Plusieurs problèmes se posent cependant du fait que le système phonétique de l'akkadien (et des langues sémitiques en général) correspond mal à celui du sumérien. Les consonnes laryngales et emphatiques sont inconnues de ce dernier, et il faut donc utiliser les signes présentant des sons voisins : DUG peut donc transcrire le son [dug] comme vu plus haut, mais aussi [duk] ou [duq] du fait de la proximité phonétique entre k, q et g[39]. De la même manière les consonnes t/ṭ/d et b/p partagent souvent les mêmes signes. Par la suite, on fait de même entre l, r et n. Cela se fit aussi pour les voyelles, entre e et i. Un autre problème vient du fait que les consonnes redoublées (géminées) n'apparaissent pas toujours dans les signes syllabiques, tandis que les voyelles longues sont rarement marquées, ce qui complique la compréhension de certaines séquences de signes. Le système cunéiforme est donc paradoxalement mal adapté pour transcrire la langue qui l'a le plus utilisé et pour les langues sémitiques en général : pas assez de consonnes différenciées, alors que la présence de plusieurs voyelles n'est pas forcément utile (les langues sémitiques fonctionnant avant tout autour de racines consonantiques)[41]. Il suffit pour cela de comparer ce système à ceux mis au point sur d'autres langues sémitiques ou afro-asiatiques (égyptien hiéroglyphique et alphabet phénicien) qui n'utilisent pas de voyelles, mais notent toutes les consonnes du répertoire phonétique de leur langue[42].

Les évolutions graphiques

L'écriture archaïque connaît une évolution graphique importante : elle se « cunéiformise »[43]. À partir de l'époque d'Uruk III (v. 3200 av. J.-C.), les traits auparavant linéaires que les scribes incisaient sur les tablettes d'argiles se segmentent et deviennent peu à peu des signes en forme de « coin » (ou « clous »), suivant la forme de leurs calames à extrémité triangulaire taillée à plat ou en biseau. Cela s'accentue au cours du IIIe millénaire av. J.-C., notamment avec l'emploi de calames plus épais. Les anciennes lignes sont remplacées par des traits terminés par des clous suivant trois ou quatre formes courantes : verticale, horizontale, diagonale, ainsi qu'un chevron où la tête de clou seule est incisée. La taille des clous peut varier : il existe de grands clous verticaux qui occupent la hauteur d'une case ou ligne, de petits qui n'en font que la moitié ou le tiers, et ainsi pour les différents types de clous. Les signes pictographiques (représentant une tête, une montagne, etc.) perdent donc leur aspect initial figuratif et leur forme après s'être schématisée devient un assemblage presque abstrait de traits droits en forme de clous allongés. Cela permet une écriture plus facile et plus rapide, le tracé de lignes dans l'argile fraîche étant complexe et propice aux ratures, tandis que l'incision de traits élimine ces défauts[44]. Progressivement, cette graphie née pour des raisons pratiques dans l'écriture sur argile (donc pour des textes d'archives que l'on ne souhaitait pas conserver longtemps) est adaptée à d'autres supports plus durs pour les inscriptions royales sur pierre. Pour ces dernières elle est longtemps restée linéaire : les signes sont alors similaires à ceux des tablettes, mais non terminés par les clous. L'ajout de ces derniers a tendance à compliquer le travail du graveur, la gravure par poinçon sur matière dure étant même plus simple si on ne reproduit pas les clous. Cette évolution est achevée dans les derniers siècles du IIIe millénaire av. J.-C. (inscriptions de Gudea de Lagash et des rois d'Ur III). Le passage à une graphie cunéiforme sur des supports autres que l'argile illustre en fin de compte la primauté de l'argile comme support écrit, par le fait qu'il sert de modèle pour les inscriptions sur des supports plus « nobles » servant pour des inscriptions commémoratives destinées à traverser le temps[45].

Une autre évolution graphique majeure est le changement du sens de lecture des signes : il est vertical au départ, de haut en bas, et par la suite il devient horizontal, de gauche à droite. Les signes suivent donc une rotation de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela s'accompagne de la disparition des cases rectangulaires lues de haut en bas dans lesquels les signes sont inscrits à l'origine, remplacée par des lignes lues de gauche à droite. La datation exacte de ces changements est débattue : elle pourrait débuter dès la période des tablettes de Fara, vers 2600-2500 av. J.-C., mais elle n'est généralisée avec certitude que vers le milieu du IIe millénaire av. J.-C. L'époque d'Akkad (v. 2340-2150 av. J.-C.), qui connaît une importante réforme de l'écriture, semble être une étape importante puisque c'est alors que se développent les tablettes écrites en lignes. Les évolutions graphiques ne se font pas de façon uniforme selon le type de texte, et il y a manifestement eu cohabitation entre les deux types de lecture pendant plusieurs siècles. Les inscriptions royales conservent ainsi longtemps un aspect archaïsant (elles préservent notamment les cases) et ne deviennent assurément de lecture horizontale que sous les rois kassites et médio-assyriens, donc après 1400. Le fait que les premiers textes cunéiformes traduits soient d'époque tardive et donc tous de lecture horizontale fait que par convention tous les textes cunéiformes sont publiés pour une lecture horizontale, mais cela ne signifie pas qu'ils aient été lus de façon verticale dans l'Antiquité[46].

Tablette (contrat de vente) en écriture cunéiforme archaïque, écrite en cases, lecture verticale. Shuruppak, v. 2600 av. J.-C. Musée du Louvre.

Tablette (contrat de vente) en écriture cunéiforme archaïque, écrite en cases, lecture verticale. Shuruppak, v. 2600 av. J.-C. Musée du Louvre..jpg.webp) Tablette administrative d'Adab, relative à du bétail, écriture en lignes, postérieure à la rotation de l'écriture ? Règne de Shar-kali-sharri, v. 2150 av. J.-C. Musée de l'Institut oriental de Chicago.

Tablette administrative d'Adab, relative à du bétail, écriture en lignes, postérieure à la rotation de l'écriture ? Règne de Shar-kali-sharri, v. 2150 av. J.-C. Musée de l'Institut oriental de Chicago. Stèle du Code de Hammurabi : cunéiforme archaïsant, écriture en cases et lecture verticale. Daté d'environ 1750 av. J.-C. Musée du Louvre.

Stèle du Code de Hammurabi : cunéiforme archaïsant, écriture en cases et lecture verticale. Daté d'environ 1750 av. J.-C. Musée du Louvre. Kudurru, stèle de donation du roi Meli-Shipak (1186 à 1172 av. J.-C.) : écriture en lignes, lecture horizontale. British Museum.

Kudurru, stèle de donation du roi Meli-Shipak (1186 à 1172 av. J.-C.) : écriture en lignes, lecture horizontale. British Museum.

Le passage à une graphie cunéiforme suppose un effort d'adaptation et de systématisation de l'écriture aux nouvelles pratiques. La plupart des signes gardent une base qui, similaire au cours du temps, fait qu'on peut facilement les identifier à partir de leurs traits de base. Les plus simples, qui ne peuvent pas trop être modifiés, restent souvent identiques. Mais certains connaissent de grandes modifications, même si leurs traits de base restent généralement stables. À partir des graphies du IIIe millénaire av. J.-C., les signes connaissent des évolutions suivant les lieux et les époques, ce qui fait qu'à la simple vue de la graphie un chercheur expérimenté pourra reconnaître la période de rédaction d'un texte[47]. Si on s'intéresse aux évolutions générales qui ont lieu en Mésopotamie, on remarque une simplification croissante de nombreux signes, par suppression de traits. Les scribes assyriens ont tendance au Ier millénaire av. J.-C. à réduire le nombre de traits obliques pour les remplacer par des traits verticaux ou horizontaux. À l'inverse, ceux de Babylonie gardent les traits obliques, et leurs signes restent plus proches de ce qu'ils étaient aux périodes précédentes. Dès la fin du IIe millénaire av. J.-C., la graphie assyrienne est plus normalisée que celle de Babylonie, et cela s'accentue à la période néo-assyrienne (911-609 av. J.-C.)[48]. Les premiers éditeurs modernes de textes cunéiformes de cette époque ont d'ailleurs fondu des caractères d'imprimerie en cunéiforme néo-assyriens pour les livres qu'ils imprimaient. Mais cela résulte d'une interprétation contemporaine, car les scribes antiques n'ont jamais cherché à avoir une graphie strictement normalisée, et de ce fait il existe toujours des variations (souvent infimes) dans l'écriture d'un scribe à l'autre, même pour une période identique[49].

Diversification des usages

Les plus anciens textes connus aux périodes d'Uruk récent et de Djemdet Nasr (c. 3300-2900 av. J.-C.) sont des documents de comptabilité et de gestion. Mais dès ces débuts, les scribes mésopotamiens réalisent aussi des listes lexicales, textes lexicographiques ayant pour but de servir d'inventaires de signes, utiles notamment pour les apprentis scribes, et aussi d'enregistrer et de classer les éléments du réel. Les possibilités diverses offertes par l'écriture sont découvertes progressivement. Durant la première période des dynasties archaïques (DA I, c. 2900-2750 av. J.-C.) apparaissent les premiers actes juridiques privés, à savoir des actes de vente de terres sur pierre, puis sur argile à la période suivante (DA II, c. 2750-2500 av. J.-C.). Par la suite (DA III, c. 2500-2350 av. J.-C.) on procède à la rédaction de tablettes enregistrant la vente de maisons, d'esclaves, des prêts. Les catégories de textes destinés aux prêtres qui forment la catégorie des « lettrés » se diversifient au même moment : textes de rituels religieux, notamment divinatoires, et d'autres qui peuvent être qualifiés de « littéraires » (sagesses et hymnes). Un autre changement majeur de cette période est le développement des textes commémoratifs : inscriptions de fondation, textes historiographiques développés (Stèle des vautours d'En-metena de Lagash). Durant les périodes d'Akkad et d'Ur III (fin du IIIe millénaire av. J.-C.) l'usage juridique de l'écriture se diversifie encore avec la rédaction de comptes-rendus de procès et du premier « code » de lois (Code d'Ur-Nammu). La narration progresse avec la rédaction d'hymnes, d'épopées et de mythes développés[50].

La plupart de ces types de textes mis au point en Mésopotamie se diffusent par la suite avec l'extension du cunéiforme, étant souvent transposés dans de nouvelles langues. L'ensemble des évolutions qu'a connues le système cunéiforme au cours du IIIe millénaire av. J.-C. (adaptation à l'akkadien, graphies plus rapides, diversification des types de textes) contribue à la diffusion rapide de cette écriture. Parallèlement se poursuivent certaines des expérimentations déjà engagées, notamment l'accentuation de la phonétisation qui permet de la rendre plus accessible pour un usage courant, et le développement de disciplines spécialisées ayant chacune une façon spécifique d'utiliser cette écriture pour des types de textes bien définis permettant des usages plus techniques. L'écriture connaît une utilisation de plus en plus large dans la société, en particulier au début du IIe millénaire av. J.-C. quand elle se répand considérablement dans la sphère privée[51].

Le cunéiforme à la conquête du Proche-Orient ancien

Diffusée rapidement hors de Mésopotamie méridionale[52], adaptée à l'akkadien et aussi à l'éblaïte autour du milieu du IIIe millénaire av. J.-C., puis de plus en plus répandue dans la société (notamment au tournant du IIe millénaire av. J.-C.), l'écriture cunéiforme connaît un grand succès dans tout le Moyen-Orient où elle est adoptée pour transcrire les langues de plusieurs royaumes, après la disparition de la langue pour laquelle elle a sans doute été mise au point, le sumérien, à la fin du IIIe millénaire av. J.-C. ou au début du IIe millénaire av. J.-C.[53]. On constate que généralement les langues adaptées sont celles parlées par les élites dirigeantes des grands royaumes, mais beaucoup de langues qui auraient pu être adaptées ne l'ont pas été, soit parce qu'elles n'étaient pas parlées par un groupe numériquement ou politiquement important (kassite) ou bien parce que des langues voisines étaient déjà employées (amorrite et « cananéen », connus surtout par des contaminations de textes en akkadien) ; certaines langues d'Anatolie n'ont été adaptées que pour quelques textes de rituels religieux qui n'en offrent qu'un maigre aperçu (hatti, palaïte). La plupart des langues adaptées au cunéiforme ont procédé à une sélection similaire à celle réalisée pour l'akkadien cunéiforme, qui a servi de modèle. Les signes phonétiques sont majoritaires, et là encore ils transcrivent souvent mal la phonologie des langues qui sont elles aussi sans lien avec le sumérien. Pour éviter la confusion des signes homophones, le répertoire est limité à 100-150 signes phonétiques en général, auxquels il faut ajouter des logogrammes sumériens qui ont été conservés[54]. L'adaptation du cunéiforme s'accompagne de l'importation de textes mésopotamiens servant à l'apprentissage des scribes (listes lexicales, textes mythologiques et épiques servant de modèles), qui devaient avoir des rudiments de sumérien, mais aussi d'akkadien pour maîtriser ce système ; des scribes mésopotamiens ont d'ailleurs sans doute travaillé dans la plupart des pays adoptant l'usage du cunéiforme, jusqu'en Égypte même[55]. La diffusion de cette écriture accompagnait donc le rayonnement culturel mésopotamien (surtout babylonien) qui reste une caractéristique majeure de la « culture cunéiforme ». L'apogée de l'extension du cunéiforme se situe dans la seconde moitié du IIe millénaire av. J.-C., quand il est attesté, en plus de la Syrie et la Mésopotamie, en Anatolie, en Palestine, en Égypte, en Iran, et même à Bahreïn (où un gouverneur babylonien est installé)[56], ainsi qu'en Grèce continentale (Thèbes, Tyrinthe) par quelques objets importés (le cunéiforme n'étant apparemment pas écrit sur place)[57] - [58].

Vers 2250 av. J.-C., l'écriture cunéiforme est adaptée à l'élamite, langue du royaume d'Élam, situé dans l'Iran du sud-ouest. La région de Suse est depuis longtemps influencée par la Mésopotamie et a emprunté son système d'écriture (une large part de sa population étant de toute manière akkadienne), puis l'a adapté à l'élamite, d'abord pour quelques textes diplomatiques et royaux, avant d'en diversifier l'usage, même s'il reste cantonné surtout à Suse et à des sites alentour (Haft-Tappeh et Chogha Zanbil) et se diffuse peu vers l'Élam intérieur (Anshan). L'élamite cunéiforme a été repris par les rois perses achéménides pour des textes royaux et des documents administratifs[59].

Les Hourrites, peuple parlant une langue sans doute originaire du Caucase sud, ont été une composante essentielle de la Haute Mésopotamie, de la Syrie et de l'Anatolie orientale entre la fin du IIIe millénaire av. J.-C. et la fin du IIe millénaire. Un de leurs rois réalise une inscription dans cette langue dès le XXIe siècle av. J.-C., mais les attestations écrites du hourrite sont surtout nombreuses pour les années 1500-1200, quand d'autres de leurs rois fondent le puissant royaume du Mittani, et surtout que la culture hourrite exerce une forte influence dans le royaume hittite, qui reste le principal pourvoyeur de textes dans cette langue, et à Ugarit, où le hourrite est même parfois transcrit dans l'alphabet cunéiforme local[60].

Deux tablettes de provenance inconnue datées de la période paléo-babylonienne (v. 2000-1600 av. J.-C.) contenant des passages en langue amorrite (ou dans une autre langue ouest-sémitique) ont été publiées en 2022. Jusqu'alors cette langue était surtout connue par des noms de personnes et de lieux ainsi que des mots épars figurant dans des tablettes rédigées en akkadien[61].

Vers 1625 av. J.-C. au plus tard, le cunéiforme est adopté par les rois hittites vivant en Anatolie centrale, à partir des royaumes syriens qu'ils dévastent (Alalakh, Alep), y prenant sans doute des scribes qualifiés. Le cunéiforme avait déjà été pratiqué en Anatolie durant la période des marchands assyriens au XIXe siècle av. J.-C., mais cette expérience n'avait apparemment pas donné lieu à l'adaptation de cette écriture aux langues locales[62]. Le royaume hittite voit en revanche l'adaptation de cette écriture à plusieurs langues. La plus écrite est le hittite, langue indo-européenne dont la phonologie est elle aussi assez éloignée de celle du sumérien et de l'akkadien. Les scribes hittites ont mis au point un système relativement complexe comprenant de nombreux signes, et rajoutant aux catégories courantes (syllabogrammes, logogrammes sumériens et autres compléments phonétiques et déterminatifs) la catégorie des « akkadogrammes », termes akkadiens inclus dans des textes en hittite avec la fonction de logogramme[63]. Les scribes du royaume hittite adaptent également le cunéiforme à d'autres langues indo-européennes voisines du hittite, le louvite[64] et (plus marginalement) le palaïte[65], ainsi qu'au hatti, isolat linguistique parlé par les prédécesseurs des Hittites en Anatolie centrale.

Les langues sémitiques parlées dans la Syrie et le Levant du IIe millénaire av. J.-C., l'amorrite et les langues « cananéennes », n'ont pas été adaptées telles quelles à l'écriture cunéiforme. Elles peuvent cependant être connues parce que des termes qui en sont issus se retrouvent dans des textes en akkadien écrits phonétiquement, car il s'agissait de la langue vernaculaire des régions où ils ont été écrits (royaume de Mari, royaumes levantins vassaux de l'Égypte à l'époque d'Amarna, Ugarit) et qu'ils ont donc eu une influence sur l'akkadien qui y fut écrit. On parle parfois d'akkadien périphérique pour désigner ces formes d'akkadien écrit « contaminées » par des langues locales, ou de formes hybrides d'akkadien. Le cas le plus représentatif est celui de l'« akkado-cananéen » des lettres des roitelets de Palestine et du sud de la Syrie (vassaux de l'Égypte) dans la correspondance d'Amarna, où l'influence de leurs langues « cananéennes » se fait le plus sentir[66]. Ce même phénomène se retrouve en pays hourrite, dans les archives de Nuzi[67].

L'écriture cunéiforme connaît durant la seconde moitié du IIe millénaire un développement original dans le royaume d'Ugarit en Syrie, où elle est adaptée pour transcrire la langue locale (l'ugaritique) non pas suivant le système syllabo-logographique courant, mais suivant un système alphabétique[68]. Il ne s'agit sans doute pas du premier alphabet (ou plutôt des premiers alphabets puisqu'on a pu identifier trois variantes d'alphabet cunéiforme à Ugarit, voir plus bas), car l'origine de ce système d'écriture est à rechercher dans un alphabet linéaire réalisé quelque part en Palestine ou en Syrie sous l'influence des écritures égyptiennes dont il reprend les principes phonétiques (écriture des consonnes seules)[69]. L'alphabet cunéiforme n'a pas de postérité, car les alphabets développés par les Phéniciens puis les Araméens sont de type linéaire. Il représente donc une expérience originale combinant les habitudes héritées du cunéiforme (support, graphie des signes) aux simplifications de l'alphabet (la phonétisation complète).

Durant la première moitié du Ier millénaire av. J.-C., le cunéiforme connaît un important recul puisqu'il disparaît de l'usage courant dans la majeure partie de l'Anatolie, en Syrie et au Levant qui adoptent complètement l'alphabet. Il se diffuse cependant encore à quelques nouvelles régions. C'est le cas du royaume d'Urartu, situé entre l'Anatolie orientale et le sud du Caucase, qui l'adapte à sa langue (l'urartéen, apparenté au hourrite) au VIIIe siècle av. J.-C., après avoir dans un premier temps employé l'assyrien. Il y est surtout utilisé pour des inscriptions royales, les textes administratifs n'étant apparemment qu'un développement tardif[70].

À la fin du VIe siècle av. J.-C., la chancellerie du roi perse achéménide Darius Ier utilise le cunéiforme akkadien et élamite pour des inscriptions royales et des textes administratifs, contribuant ainsi à une nouvelle diffusion du cunéiforme, cette fois-ci vers l'est, puisqu'on en trouve à Persépolis, mais aussi jusqu'au Vieux Kandahar en Afghanistan[71]. Ce roi innove en faisant procéder à l'élaboration d'une écriture cunéiforme pour transcrire le « vieux-perse », langue de type iranien qui repose sans doute en partie sur la langue des Perses de cette période et celle des Mèdes. Ce système diffère du cunéiforme standard, car il est limité à une trentaine de signes phonétiques, auxquels s'ajoute une poignée de logogrammes. À ce jour on le connaît surtout par des inscriptions royales, et par seulement une tablette administrative : sa création avait sans doute un but commémoratif[72].

Recul et disparition

À partir de la première moitié du Ier millénaire av. J.-C., les écritures alphabétiques linéaires sur des supports souvent périssables (papyrus, parchemin), dérivées de l'alphabet phénicien, tendent à devenir prépondérantes dans tout le Proche-Orient. Celle qui connaît le plus de succès est l'araméen, du fait de l'importance numérique et de la dispersion géographique de ce peuple. Cette langue tend à supplanter l'akkadien comme lingua franca du Proche-Orient, et le cunéiforme disparaît au début du Ier millénaire av. J.-C. des sites extérieurs à la Mésopotamie, sauf lorsque des souverains de ce dernier pays font graver des inscriptions. En Mésopotamie même, l'écriture alphabétique prend de plus en plus de poids dans les empires néo-assyrien et néo-babylonien, et les reliefs et fresques d'Assyrie présentent souvent un scribe écrivant sur papyrus ou parchemin à côté d'un scribe écrivant sur tablette, signe de la cohabitation des deux systèmes. Les Achéménides choisissent l'araméen comme langue officielle, achevant le processus entamé par leurs prédécesseurs. La tradition cunéiforme subsiste cependant dans la Babylonie du Ier millénaire av. J.-C., mais l'amenuisement au fil du temps des corpus trouvés dans cette région indique que l'écriture sur support périssable a pris le dessus. Les entrepreneurs privés ont encore des archives cunéiformes jusqu'à l'époque parthe, mais c'est surtout dans les temples (notamment à Uruk et Babylone) que le cunéiforme est encore employé, étroitement lié à l'antique tradition mésopotamienne encore vivace dans ces lieux[73].

En réaction à l'usage des alphabets sémitiques, le cunéiforme connaît des évolutions à cette période. Premièrement, on remarque que les voyelles de certains signes syllabiques ne sont plus prises en compte, seules les consonnes l'étant, ce qui est manifestement une influence des alphabets sémitiques consonantiques[74]. Une autre évolution est que, paradoxalement, la diminution de l'usage du cunéiforme face à l'alphabet, qui est préféré pour sa plus grande rapidité et sa meilleure adaptation aux langues sémitiques, alors qu'au même moment (en réaction ?) s'observe la complexification du cunéiforme, qui voit la multiplication du nombre de valeurs des signes, l'augmentation du nombre de signes utilisés et le développement d'un savoir ésotérique sur l'interprétation des signes[75].

Quand a été inscrit le « dernier coin » sur une tablette cunéiforme ? On connaît un texte astrologique cunéiforme datant de 75 apr. J.-C[76], retrouvé dans l'Esagil, temple de Marduk à Babylone, lieu sacré de l'ancienne Mésopotamie s'il en est. Une tablette qui serait plus récente encore, de 79/80 ap. J.-C., là encore astronomique, provient d'Uruk[77]. Mais des textes plus récents ont probablement été réalisés, qui ont disparu ou attendent encore d'être découverts. Au plus tard, l'écriture cunéiforme a dû s'éteindre vers les débuts de la domination sassanide en Babylonie, soit le milieu du IIIe siècle de notre ère[78].

Principes des écritures cunéiformes

La longue et complexe évolution du cunéiforme à base syllabique a donc abouti à une écriture comprenant des signes à la fois phonétiques et logographiques (ou idéographiques), pouvant avoir diverses valeurs (polysémie). Les signes peuvent avoir d'autres valeurs : compléments phonétiques, déterminatifs, signes numériques. Il convient de résumer les grands traits de cette écriture et de s'interroger sur sa supposée complexité, et de voir également les formes « dérivées » du cunéiforme : les alphabets cunéiformes, attestés surtout à Ugarit, et le syllabaire perse.

Les phonogrammes

Les phonogrammes sont des signes représentant un son, plus précisément une syllabe (on parle aussi de « syllabogrammes »)[80]. Les signes phonétiques les plus simples valent pour une seule voyelle (V), c'est-à-dire dans les cas de [a], [e], [i], [u] (auxquels il faut peut-être ajouter [o] dans certains syllabaires[81]). La plupart des signes associent consonnes (C) et voyelles (V) : les syllabes ouvertes, de type CV ([ki], [mu], [na], etc.) ; les syllabes fermées, de type VC (voyelle-consonne, comme [um], [ap], [ut], etc.) ; et CVC ([tam], [pur], [mis], etc.), selon un principe adapté à la langue sumérienne, fondamentalement monosyllabique. On trouve aussi des signes ayant des valeurs plus complexes, les signes bisyllabiques ([tara], [reme], etc.)[82]. Il n'y a en revanche pas de signe pour transcrire des syllabes dans lesquelles deux consonnes se suivent (type CCV comme [tra] ou VCC comme [art]), problème que l'on peut contourner aisément pour une syllabe en position intermédiaire dans un mot (écrire ši-ip-ru pour šipru en akkadien, « message »), mais pas en syllabe initiale, ce type de configuration n'existant ni en sumérien, ni en akkadien. Les scribes hittites ont répondu à ce problème en accolant deux syllabes ouvertes dont toutes les voyelles ne se prononcent pas : écrire ma-li-it-tu ou mi-li-it-tu pour transcrire mlitu (« doux »)[83].

Comme cela a déjà été évoqué, les phonogrammes présentent plusieurs difficultés. De nombreux signes ont plusieurs valeurs phonétiques (polyphonie), alors que certains sons sont écrits par plusieurs signes différents (homophonie). La polyphonie vient du fait qu'un signe avait plusieurs significations, avec en plus des signes dérivés, mais aussi qu'aux valeurs phonétiques du sumérien se sont ajoutées celles de l'akkadien. Elle peut porter sur des signes différents, par exemple quand un même signe note le son ut et le son tam, mais elle porte aussi sur des sons proches, notamment sur la proximité phonétique des consonnes k/g (ak/ag), b/p (ab/ap), t/d (ut/ud), et pour les voyelles entre i/e (ib/eb, qui est aussi le même signe que ip/ep). L'homophonie vient du fait que l'écriture sumérienne avait de nombreux homonymes, qui étaient à la base marqués par des signes idéographiques différents. Cela complexifie la lecture de l'écriture cunéiforme, d'autant plus que ces signes peuvent aussi avoir en même temps des valeurs phonétiques et logographiques[41].

La reconstitution de la phonologie de l'akkadien a pu se faire par comparaison au système phonétique des autres langues sémitiques, qui est très stable. C'est à partir de ce système phonétique que la valeur des phonogrammes a été établie par les chercheurs modernes. La phonologie des autres langues transcrites par le cunéiforme a donc dû être reconstituée à partir de celles de l'akkadien, alors qu'il ne s'agit pas de langues qui lui sont apparentées et qu'elles ont donc présenté de grandes différences. De nombreuses incertitudes pèsent donc sur la prononciation exacte des termes dans des langues sans parenté connue comme le sumérien, le hourrite, l'élamite, l'urartéen, ou même les langues indo-européennes d'Anatolie[84]. Le syllabaire permet au moins de connaître à peu près la vocalisation des termes de ces langues (à la différence de l'égyptien ancien), mais ne lève pas de nombreuses incertitudes qui font qu'on ne sait pas toujours comment se prononçaient exactement les termes qu'on lit, même dans des textes transcrits phonétiquement.

Les logogrammes

Les logogrammes (« signes-mot ») sont des signes représentant un mot, catégorie qui englobe les idéogrammes (« signes-idées ») représentent une idée ou un concept, terme plus couramment employé dans les études cunéiformes[85]. Les idéogrammes cunéiformes peuvent représenter un verbe, un substantif, un adjectif, un adverbe ou une préposition. Certains sont composés de deux signes, voire plus. Ces signes ne renvoient que secondairement à un son, celui du mot dont ils sont porteurs du sens. Les idéogrammes ont à l'origine été développés dans l'écriture en sumérien et renvoyaient phonétiquement à des mots de cette langue, et quand ils ont été transposés dans une autre langue (contexte dans lequel on les appelle parfois « sumérogrammes »), ils ont conservé leur sens mais ont reçu une nouvelle valeur phonétique, dans la nouvelle langue : le logogramme ayant le sens de « fils », était ainsi lu phonétiquement dumu dans un texte en sumérien et māru(m) en akkadien[86]. Étant donné qu'il faut généralement un signe par mot, cela a pour effet de raccourcir le nombre de signes écrits pour une proposition, mais cela augmente considérablement le corpus de signes que peuvent employer les scribes. C'est le caractère idéographique de la majorité de ses signes qui explique que le système cunéiforme en comprenne un si grand nombre, en dépit du fait qu'un bon nombre d'idéogrammes aient aussi une ou plusieurs valeurs phonétiques et parfois même d'autres valeurs idéographiques. Il faut également noter que le hittite cunéiforme comporte un type spécifique de logogrammes, les « akkadogrammes », qui sont des mots écrits phonétiquement en akkadien, par exemple la négation UL, qui sera lu natta en hittite, ou le titre BE-EL MAD-GAL9-TI, « Seigneur de la tour de guet » (un gouverneur provincial), en hittite auriyas isha-[87].

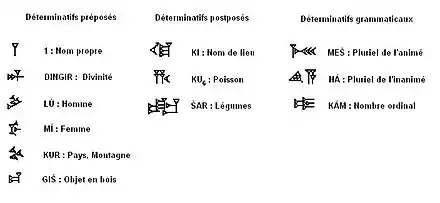

Les déterminatifs

Les déterminatifs sont des signes qui servent à préciser le sens du mot qu'ils précèdent (déterminatifs antéposés) ou qu'ils suivent (déterminatifs postposés), voire dans lequel ils sont placés[88]. Ils indiquent la classe ou la nature du mot qu'ils déterminent (sa catégorie sémantique). Ce sont des signes silencieux, qui ne se prononcent pas, et n'existent donc que dans la sphère de l'écrit. Il s'agit le plus souvent de logogrammes. L'utilisation d'un déterminatif n'est pas systématique, et il arrive que le scribe s'en passe. Il existe cependant certains mots (écrits phonétiquement ou logographiquement) pour lesquels le déterminatif est toujours utilisé, comme les noms de certaines villes (déterminatif antéposé URU ou déterminatif postposé KI), ou les noms de divinités (DINGIR, souvent noté D). Par exemple, le signe IM seul peut avoir une valeur de logogramme désignant le vent, ou désigner les dieux de l'orage quand il est précédé du déterminatif des divinités, ou encore servir lui-même de déterminatif pour les points cardinaux[89]. Certains déterminatifs sont inclus dans le signe. Une autre catégorie de déterminatifs est de type grammatical, par exemple MEŠ, qui indique que le sumérogramme qu'il précède est un pluriel.

Les compléments phonétiques

Cette catégorie de signes, qui est en fait un type spécial de phonogrammes, sert à simplifier la lecture des logogrammes en leur accolant juste après un signe phonétique indiquant la terminaison du mot à lire : un complément phonétique[90]. Cela sert surtout dans le cas où un signe a plusieurs valeurs logographiques, ou bien quand on hésite entre une lecture logographique ou phonétique de ce signe. Par exemple, dans le cas du signe ayant pour valeur logographique DINGIR (« dieu », aussi déterminatif de la divinité) et valeur phonétique an, quand il est suivi d'un complément phonétique débutant par -r-, la première valeur sera choisie, et s'il est suivi d'un complément débutant par -n-, la seconde valeur sera choisie.

Les signes numériques

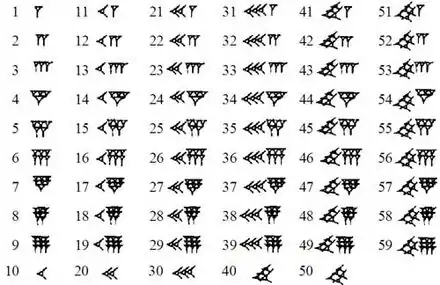

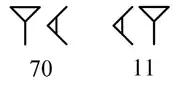

La cinquième et dernière catégorie de signes cunéiformes est constituée par les signes numériques. À l'époque des premiers textes écrits, les nombres sont notés par des encoches et des ronds imprimés par des calames à extrémité arrondie, qui sont ensuite remplacés par des signes cunéiformes à partir de 2500 av. J.-C., processus achevé à la fin du IIIe millénaire av. J.-C. (période d'Ur III). La même époque voit la mise en place un système de numération positionnelle de base soixante (ou sexagésimale), avec une base 10 (décimale) auxiliaire. L'unité est représentée par un clou vertical, qui peut être répété pour noter les chiffres jusqu'à 9, tandis que 10 est noté par un clou oblique (chevron). La répétition de ces deux seuls signes, les clous obliques (au maximum cinq) et les verticaux (au maximum neuf), permettent de noter 59 « chiffres ». Ainsi, une combinaison de quatre chevrons (quatre dizaines) et trois clous permet de noter le nombre quarante-trois : ![]()

![]() .

.

Le système utilisé est en base 60, ce qui signifie qu'un décalage d'un cran vers la gauche correspond à une multiplication par 60. Un nouveau décalage vers la gauche correspond à une nouvelle multiplication par soixante, etc. Ainsi, alors qu'un chevron suivi d'un clou signifie onze ![]()

![]() , un clou suivi d'un chevron désigne le nombre 70

, un clou suivi d'un chevron désigne le nombre 70 ![]()

![]() (1×60 plus 10, voir plus bas la section Jeux d'écriture pour la symbolique des nombres 11 et 70). Il n'y a pas de signe séparateur entre chaque groupe, et l'absence d'unité dans une de ces bases n'est pas notée avant le IVe siècle av. J.-C. qui voit l'invention du zéro positionnel[91]. Ainsi, l'ordre de grandeur du nombre n'est pas noté, celui-ci est défini à un facteur exposant de 60 près :

(1×60 plus 10, voir plus bas la section Jeux d'écriture pour la symbolique des nombres 11 et 70). Il n'y a pas de signe séparateur entre chaque groupe, et l'absence d'unité dans une de ces bases n'est pas notée avant le IVe siècle av. J.-C. qui voit l'invention du zéro positionnel[91]. Ainsi, l'ordre de grandeur du nombre n'est pas noté, celui-ci est défini à un facteur exposant de 60 près : ![]() peut aussi bien désigner le nombre 30, que 1800 (30×60) ou encore 1/2 (30/60). D'autres signes pouvaient noter une soustraction, des fractions ou des valeurs hautes (100, 1 000). Cette numération standard est celle des textes mathématiques, qui sert pour les calculs. Elle n'est pas utilisée dans les unités de poids et mesures qui utilisent des systèmes numériques alternatifs[92].

peut aussi bien désigner le nombre 30, que 1800 (30×60) ou encore 1/2 (30/60). D'autres signes pouvaient noter une soustraction, des fractions ou des valeurs hautes (100, 1 000). Cette numération standard est celle des textes mathématiques, qui sert pour les calculs. Elle n'est pas utilisée dans les unités de poids et mesures qui utilisent des systèmes numériques alternatifs[92].

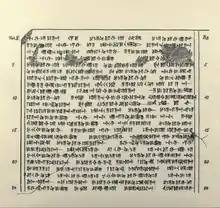

Disposition des textes

L'écriture cunéiforme s'écrivait au départ dans des cases (ou cartouches) rectangulaires ou carrées dans lesquelles les signes se lisaient de haut en bas ; ces cases étaient disposées en rangées se lisant de droite à gauche, lesquelles étaient elles-mêmes lues de haut en bas sur la face de la tablette. Lorsque se produit la rotation de l'écriture, à partir du milieu du IIIe millénaire av. J.-C., l'écriture horizontale en lignes prend peu à peu le pas. Les lignes se lisent de gauche à droite. Les mots et les phrases ne sont généralement pas séparés, même s'il existe des séparateurs dans quelques rares textes (un clou vertical ou plusieurs clous obliques). Il est rare qu'un mot se poursuive sur plusieurs lignes, les lignes ayant souvent un sens complet. Pour le cas du support le plus courant, la tablette d'argile, le document est en général de forme rectangulaire et se lit avec le côté le plus long à la verticale (façon « portrait »), mais il existe d'autres formes de tablettes et de lectures. Quand la face de la tablette ne suffisait pas à contenir tout le texte, on écrivait sur son revers, auquel cas le passage de l'un à l'autre se faisait suivant une rotation verticale et non horizontale comme sur nos livres (l'écriture au revers étant donc à l'envers de celle de la face)[93]. Sur certaines des tablettes écrites en lignes, des traits horizontaux servaient de guide d'écriture et de lecture comme les lignes des cahiers, mais la référence semble être la ligne du dessus[94] ; d'autres pouvaient comporter des traits séparateurs délimitant des colonnes, des grandes cases ou des paragraphes ; parfois c'est un double trait horizontal ou même un vide qui sert à découper le texte. Cela dépend des habitudes et des époques comme des types de textes[95].

Un système complexe ?

La coexistence de valeurs phonétiques et idéographiques pour un même signe rend le système cunéiforme potentiellement compliqué[96]. C’est le produit de son histoire complexe, partant de son élaboration pour le sumérien et de son adaptation à d'autres langues phonétiquement et morphologiquement très différentes de celle-ci, en premier lieu l'akkadien. Pour donner une idée de cette complexité, on peut reprendre un exemple donné par J.-M. Durand, celui du groupe de deux signes dont la valeur fondamentale respective est IZ et KU, dans un texte en akkadien. On peut choisir de les lire comme des logogrammes sumériens, auquel cas deux lectures sont possibles (autour de deux valeurs logographiques possibles de KU) : GIŠ TUKUL, « arme », qui sera lu kakku(m) en akkadien ; et GIŠ TAŠKARIN, « buis », qui sera lu taskarinnu(m) en akkadien. Si on les lit comme des signes uniquement phonétiques, alors quatre cas sont possibles autour de deux valeurs phonétiques de IZ ([es] et [iz] ; ce signe peut aussi se prononcer [eṣ] et [iṣ]) et de KU ([qu] et [ku]) : eskū « ils ont été décidés », esqū « ils ont été gravés », izku « il a été purifié », izkū « ils ont été purifiés ». Le choix de lecture se fait donc en fonction du contexte du texte déchiffré[74].

De plus, des confusions entre logogrammes semblent avoir eu lieu à l'époque quand le contexte ne permettait pas de trancher clairement : dans une lettre en akkadien provenant de Nippur datée de l'époque kassite (XIVe siècle av. J.-C.), un fonctionnaire se plaint au gouverneur qu'on lui ait envoyé de la paille alors qu'il demandait des marmites. La confusion vient apparemment du fait que la lettre de demande envoyée auparavant (non retrouvée) employait le logogramme signifiant « marmite » (ÚTUL, lu diqāru en akkadien), qui dans la graphie de l'époque est très similaire à celui désignant la « paille » (IN(.NA) / tibnu), entraînant une mauvaise compréhension de la demande de la part de la personne chargée de l'envoi des biens. Confusion que le fonctionnaire tenterait d'éviter dans la lettre retrouvée en privilégiant une écriture phonétique en akkadien de « marmites » (di-qa-ra-ti pour diqārāti, pluriel de diqāru au cas oblique)[97].