Nuzi

Nuzi (ou Nuzu) était une ville de la Mésopotamie antique située au sud-ouest de Kirkouk dans l'Irak actuel, près du Tigre. Ce nom est celui qu'elle porte au IIe millénaire av. J.-C.. Auparavant, elle était connue sous le nom de Gasur. Le site des ruines de cette antique cité est de nos jours appelé Yorghan Tepe.

| Nuzi Yorgan Tepe | ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Province | Kirkuk | |

| Coordonnées | 35° 22′ 00″ nord, 44° 18′ 00″ est | |

| Géolocalisation sur la carte : Irak

| ||

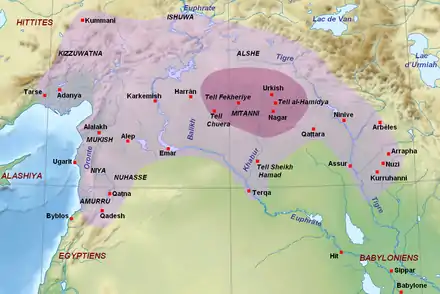

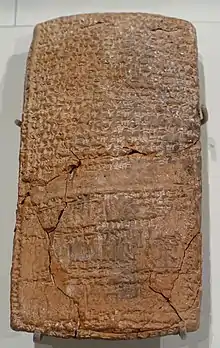

Brièvement fouillé entre 1925 et 1932, ce site a livré environ 5 000 tablettes cunéiformes de la période des XVe – XIVe siècles av. J.-C., quand Nuzi était une petite ville du royaume d'Arrapha (Kirkouk), lui-même dépendant du puissant royaume du Mittani, et peuplée majoritairement de Hourrites, ethnie sur laquelle ces documents offrent une documentation précieuse.

Fouilles

Des tablettes et fragments de tablettes provenant de la région de Kirkouk apparaissent sur le marché des antiquités à la fin du XIXe et au début du XXe siècle av. J.-C.. Si certaines proviennent de la grande ville même, où un glissement de terrain les avait mis au jour, la plupart proviennent d’un site voisin, Yorghan Tepe. Des fouilles y débutent en 1925 sous la direction d’Edward Chiera. Ce dernier revient sur le site en 1927-28, puis lui succèdent Robert H.Pfeiffer (1928-29) et Richard Francis Strong Starr (1929-30 et 1930-31), pour des campagnes financées en partie par le musée de Harvard et l’American School of Oriental Research de Bagdad. Ces fouilles dégagent un palais ainsi qu’un temple double et des habitations sur le tell central, et deux grandes résidences au nord du site. Les principaux niveaux dégagés datent des XVe – XIVe siècles av. J.-C. (Âge du bronze récent)[1].

Historique

Plusieurs analyses stratigraphiques ont été effectués sur le site de Nuzi afin de définir sa chronologie : deux sondages ayant permis l'identification de 12 niveaux archéologiques (I à XII du plus récent au plus ancien), la détermination des différents niveaux du complexe des temples (A à G) et les strates de zones fouillées au nord-ouest et au sud-est du tell (I à VIII). Les synchronismes entre ces différentes chronologies, qui ne couvrent pas le même spectre temporel, sont parfois débattus[2].

Concernant les phases protohistoriques, les sondages ont identifié du matériel archéologique de l'époque de Halaf tardif (à partir du milieu du VIe millénaire av. J.-C.) avec de la poterie peinte polychrome et des traces de constructions rondes en pisé, puis de l'Obeid du Nord (Ve millénaire av. J.-C.) et de la période d'Uruk (seconde moitié du IVe millénaire av. J.-C.), notamment des écuelles à bords biseautés[3].

Le site est occupé au IIIe millénaire av. J.-C., comme l'indique du matériel de type dynastique archaïque mis au jour dans les sondages, mais ce millénaire est surtout documenté à Yorghan Tepe pour la période d'Akkad[4], pour laquelle a été découvert un ensemble de plus de 200 tablettes, sans doute plus exactement datées du début de règne de Naram-Sîn (v. 2254-2218 av. J.-C.). La cité s’appelait alors Gasur et était vassale de l'empire d'Akkad qui avait soumis la Haute Mésopotamie. Il s’agit d’archives d’un domaine géré par un administrateur nommé Zuzu, dépendant peut-être d'un membre de la famille royale d’Akkad : distributions de terres contre redevances à des dépendants du palais ou des locataires, distributions de rations[5]. La domination d'Akkad s'achève au plus tard dans les premières décennies du XXIIe siècle av. J.-C. Une inscription d'un roi d'Assur ayant régné vers cette période, nommé Ititi, indique qu'il a pris et pillé la ville de Gasur[6].

Les niveaux suivants indiquent que la ville continue sans doute d'être occupée par la suite, puisqu'un sondage a livré une tablette de l'époque d'Ur III (XXIe siècle av. J.-C.), puis d'autres de type paléo-babylonien et paléo-assyrien (premiers siècles du IIe millénaire av. J.-C.). C'est de ces époques que datent la construction de la muraille du site, et les niveaux anciens du complexe des temples (G et F)[7].

La période la mieux connue de l'histoire de Yorghan Tepe, tant par l’archéologie que les textes, est celle des XVe – XIVe siècle av. J.-C. La ville s’appelle alors Nuzi, et fait partie du royaume d’Arrapha (Kirkouk), lui-même vassal du royaume du Mittani (désigné par le terme Hanigalbat dans les textes de Nuzi) depuis une période indéterminée (au plus tard dans la seconde moitié du XVe siècle av. J.-C.[8]). La population qui y vit est majoritairement d’ethnie hourrite, comme on le voit par l’étude des noms de personne. Les niveaux archéologiques correspondants, les plus récents des différentes chronologies archéologiques du site (I, A et II/I), indiquent une culture matérielle similaire à ceux de la période tardive du Mittani, et du début de l'époque médio-assyrienne, et ils s'achèvent par une destruction du site qui peut être datée vers 1340 av. J.-C.[2] Les archives nous en apprennent cependant bien peu sur les événements historiques de cette période, néanmoins plusieurs textes renvoient à la montée en puissance de l'Assyrie, qui supplante le Mittani vers le milieu du XIVe siècle av. J.-C. : les relations sont d'abord pacifiques (relations commerciales, présence d'envoyés diplomatiques assyriens dans le royaume d'Arrapha), puis elles deviennent hostiles, quelques textes de Nuzi documentant un affrontement près de la ville de Tursha, dans la région occidentale du royaume d'Arrapha, donc au contact direct de l'Assyrie. Ces événements précédent l'arrêt des archives, donc la destruction de Nuzi, manifestement sous les coups des Assyriens (et non sous ceux des Babyloniens comme cela a pu être proposé par le passé), en même temps que le royaume d'Arrapha est soumis par l'Assyrie[9]. Le site est abandonné par la suite.

Durant l'Antiquité tardive, le site est réoccupé par quelques maisons, et surtout une nécropole. Plusieurs tombes ont été dégagées présentant du matériel archéologique de l’époque sassanide ancienne (IIIe siècle ap. J.-C.), notamment une pièce de monnaie du règne de Shapur Ier (240-270)[10].

Nuzi au XIVe siècle av. J.-C.

La période la mieux connue de l’histoire de Yorghan Tepe est de loin celle de la ville de Nuzi aux XVe – XIVe siècles av. J.-C. Les tablettes de cette période nous offrent une vision d’une petite ville provinciale de la Mésopotamie du nord à cette période (région peu documentée), dans une région peuplée majoritairement de Hourrites, peuple mal connu parce que peu documenté, et qui le serait encore moins bien s’il n’y avait les tablettes provenant de ce site.

Urbanisme et architecture

Le site de Yorghan Tepe à l'époque du Bronze récent est organisé autour d'un petit tell de forme grossièrement carrée, d'environ 200 mètres de côté, qui regroupe le secteur du palais et les temples. Il était sans doute protégé par une enceinte. En dehors du tell, environ 300 mètres au nord-est de celui-ci, deux ensembles de résidences cossues ont été dégagés. Il est probable qu'elles aient alors fait partie de l'agglomération s'étendant autour du tell principal, mais cet espace n'a pas fait l'objet d'autres fouilles. Il faut sans doute interpréter le tell principal avec ses bâtiments officiels comme étant une « ville haute » ou « acropole », séparée par son enceinte du reste de la ville, la « ville basse », dont les grandes résidences feraient partie, suivant un schéma d'organisation urbaine courant en Haute Mésopotamie durant l'âge du Bronze. Les textes indiquent bien la présence d'une ville haute, kerhu[11].

Le palais

La palais de Nuzi occupe la partie centrale du tell principal. C'est un vaste édifice, dégagé sur une longueur de 120 mètres, dont l'organisation générale a pu être bien identifiée. L'entrée se fait au nord, vers un vestibule ouvrant sur une première grande cour bordée de bancs située dans la partie est de la zone fouillée (M94 dans la terminologie des fouilleurs). Autour se trouvait la partie officielle, destinée à l'administration, les pièces se trouvant au sud de cette cour étant manifestement des zones de stockage et de bureaux. Sur son côté ouest, la cour M94 ouvrait sur une salle allongée (M89) disposant d'un foyer, ouvrant ensuite sur la plus grande cour du palais (M100), entourée de pièces de réception, en particulier deux salles allongées à l'ouest qui semblent constituer un secteur d'audience (L20 et L11), dont l'entrée comprenait deux piliers qui devaient supporter une sorte de portique. Tout autour se trouvaient de plus petites pièces servant d'appartements, en particulier dans la partie ouest de l'édifice. C'est donc une zone privée, sachant qu'il semble que l'édifice ait eu un étage qui a pu comprendre les appartements principaux. On serait donc en présence d'une séparation de l'espace entre une zone publique et une zone privée, renvoyant à la division des palais néo-assyriens au millénaire suivant. Le palais disposait d'un pavage en briques et en pierre, avec un système de drainage élaboré. Certains de ses murs étaient par ailleurs décorés de peintures[12].

Le temple

Situé sur le tell principal à proximité du palais, le seul édifice religieux connu de Nuzi avait été érigé à la fin du IIIe millénaire av. J.-C. (phase G), consistant alors en un temple simple organisé autour d'une cour et d'une cella. Au début du IIe millénaire av. J.-C. (phase F) lui est adjoint un second sanctuaire d'organisation similaire au sud-est, faisant de l'édifice un temple double. Il reste dans cet état à l'époque du Bronze récent (niveaux B et A). Le temple du nord-ouest est organisé autour d'une cour (G50) accessible depuis la rue, et sur son côté ouest ouvre vers la cella (G29), une salle allongée et en « axe coudé », l'entrée se faisant par son côté nord-est, et la cella se trouvant sur son côté sud. Le second sanctuaire reprenait la même organisation avec une cour (H20) à l'est ouvrant sur son côté ouest vers la cella en axe coudé (G53). Sur son côté sud se trouvaient par ailleurs d'autres petites pièces. Les murs de la cella du premier sanctuaire étaient décorés de clous en céramique glaçurée, en forme de mouton, sanglier, et des lions également en terre cuite à glaçure. Ces derniers étant traditionnellement les animaux-attributs de la déesse Ishtar (Shaushga pour les Hourrites), ce sanctuaire lui a été attribué, d'autant plus qu'il a également livré des figurines de femmes nues, renvoyant au rôle de cette déesse dans la sexualité. Le second sanctuaire est quant à lui attribué au grand dieu de l'Orage hourrite, Teshub, mais il n'a livré que peu de matériel archéologique permettant d'étayer cette hypothèse[13].

Les résidences privées

Plusieurs résidences ont été mises au jour sur le site de Nuzi, sur les extrémités de la ville haute, et dans les secteurs dégagés en dehors de celle-ci, au nord-est du site. Parmi les premières, plusieurs types ont été mis en évidence : des maisons-blocs composées de salles de taille similaire agglutinées et des maisons à salle centrale, organisées suivant un plan tripartite, comprenant plusieurs pièces autour d'une salle centrale ; en revanche il y a peu de maisons à cour centrale. Si les résidences les plus simples n'indiquent pas une séparation fonctionnelle marquée entre les pièces, les plus vastes présentent un espace de réception, et une séparation entre le secteur public et le secteur privé, à l'image de ce qui est constaté dans le palais. Elles ont des pièces plus vastes, et un matériel archéologique plus riche, reflétant les distinctions sociales qui se retrouvent dans les textes. En particulier les résidences de la ville basse sont plus vastes, à l'image de celle du prince Silwa-Teshub, qui s'apparente à un petit palais, et était décorée par des fresques murales[14].

Nature de la documentation écrite

Environ 5 000 tablettes ont été exhumées à Nuzi[15]. La grande majorité est conservée à l’Institut oriental de Chicago et au Harvard Semitic Museum. La provenance archéologique de la plupart d'entre elles est connue. Sur le tell central, le palais a livré de nombreuses archives, et quelques-unes proviennent du temple double de Shaushga et de Teshub qui se trouve à sa proximité. Deux lots privés ont été dégagés dans deux grandes résidences du nord-est du site : celle de Shilwa-Teshub (environ 700 tablettes), fils du roi d’Arrapha[16] ; et celle de Tehip-Tilla (un millier de tablettes), grand propriétaire sans doute lié par mariage à la famille royale. Enfin, un dernier groupe de textes consiste en des lots de tablettes prives provenant de différentes résidences dans la citadelle et la ville basse[17]. Les textes sont datés aujourd’hui de la fin du XVe siècle av. J.-C. et de la première moitié du XIVe siècle av. J.-C., soit les décennies qui précèdent la destruction du site, sur une période d'un peu moins d'un siècle[18].

Les archives de Nuzi sont de nature publique et privée. En plus de tablettes relatives à la gestion des domaines privés et surtout du palais (listes de travailleurs, de distributions de rations et d'armes notamment), il s’agit de contrats privés de prêt, de mariage, de transmission d’héritages, mises en gage, des testaments etc., donc beaucoup d’actes juridiques, ainsi que de lettres[19] - [20]. On a pu reconstituer plusieurs lots d’archives de maisonnées, nous renseignant sur les activités d’une même famille.

Les tablettes sont rédigées en écriture cunéiforme, en akkadien, en médio-babylonien (forme moyenne du babylonien, écrite du XVe au XIe siècle av. J.-C. environ), la langue la plus couramment pratiquée dans les archives de cette période. Mais la particularité du langage de Nuzi est d’être souvent assez fautif. En effet, les scribes qui écrivaient ces tablettes étaient en effet eux-mêmes des locuteurs du hourrite, et l’akkadien n’était pas leur langue maternelle, comme pour le reste des habitants du royaume. Cela explique la présence de termes et tournures hourrites dans les tablettes, ainsi que d'une syntaxe inspirée par celle du hourrite, bien différente de celle de l'akkadien[21].

Administration

Nuzi est une ville provinciale du royaume d’Arrapha. Le roi tient sa résidence principale dans la capitale, où il réside la plupart du temps, mais il entretient également une cour dans le palais de Nuzi, où se trouve une reine (car il avait plusieurs épouses principales), et des épouses secondaires (esirtu), certaines étant aussi désignées comme des « musiciennes » (nuārtu)[22].

La ville et sa province sont administrées par un gouverneur (šaknu) depuis le palais. Des officiers subalternes de l’administration royale sont le sukkallu (souvent traduit par « vizir », seconde le gouverneur), le « chef de district » (halṣuhlu), et le « maire » (hazannu), chacun responsable d’un niveau administratif. La justice est rendue par ces officiers, mais également des juges (dayānu) installés dans les districts[23].

Les sujets libres de l’État sont redevables d’une charge, l’ilku, qui semble consister en des corvées (service militaire, travaux divers pour les compte de l’État, notamment sur ses terres). Quand une personne vend une terre à une autre mais reste pour l’exploiter, il garde la charge de la corvée : cette dernière pèse donc sur l’exploitant et non le propriétaire. Des terres sont également redevables de taxes, alors que d’autres semblent ne pas y être soumises[24].

Un dossier de tablettes relatif à l'administration de Nuzi concerne un de ses maires, Kussi-harpe, coupable de plusieurs actes de corruption et d'autres crimes consignés dans des dépositions contre lui, qui comprennent également ses dénégations. Il est ainsi accusé de recevoir des pots-de-vins, sous la forme d'argent et dans un cas d'un mouton, notamment en échange de faveurs en matière d'impôts et de corvées, utilise les corvées publiques pour des besoins personnels, et détourne également des biens publics à son profit, par exemple en stockant du grain collecté en guise de taxe dans ses propres entrepôts ou en se faisant construire une porte avec du bois appartenant au palais. Ses délits ne se limitent pas à cela, lui et ses subordonnées étant accusés d'extorsions (emprisonnement puis libération contre paiement), de vols de moutons et de grains, à plusieurs reprises avec des effractions dans des maisons, et du viol d'une femme. Les documents concernant ces délits ont été préservés dans le cadre d'une instruction visant à juger Kussi-harpe et ses complices, mais l'issue de l'affaire n'est pas connue[25].

« Pal-teya (a dit) ceci : « Hutiya le charpentier a pris 40 pièces de bois-šaššugu appartenant au palais et il (en) a fait une porte pour Kussi-harpe ; et il a mis la porte dans la maison de Kussi-harpe dans la ville d'Anzukalli. Et moi, j'ai dû transporter ce bois. » Kussi-harpe (a dit) : « Ce bois était à moi, et je l'ai donné pour qu'on en fasse une porte ; mais le bois du palais, je ne (l')ai pas donné pour qu'on en fasse une porte ! » Hutiya le charpentier (a dit) : « J'ai fait une porte. Salhu-Tessup m'a donné du bois supplémentaire venant de la ville de Nuzi. Or ce bois, je savais qu'il appartenait au palais ; mais j'ai dû (en) faire une porte pour Kussi-harpe. »

« Hinzuri, l'épouse de Ziliya, (a dit) ceci : J'ai donné comme pot-de-vin un mouton à Birk-ilishu, en lui disant : "Au sujet de mon champ, rends un jugement en ma faveur contre Kariru !" Il n'a pas rendu un jugement en ma faveur contre Kariru ! Je lui ai parlé de mon mouton. Alors il m'a frappée, et il a gardé mon mouton ; et il m'a saisie et il a pris 6 mines de cuivre, en disant : "Je (les) prends pour l'année dernière". »Catégories sociales

La documentation de Nuzi au XIVe siècle av. J.-C. nous donne une vision d’une société divisée en plusieurs catégories sociales, dont les contours sont souvent difficiles à saisir[27].

- Les rākib narkabti (« conducteurs de chars ») sont l’élite de la société ; comme leur nom l’indique, il s’agit en théorie d’une élite militaire, qui correspond à la classe des maryannu que l’on retrouve souvent en pays hourrite. Dans les faits, il ne s’agit pas que de militaires, mais ce sont les grands propriétaires du royaume d’Arrapha.

- Les ālik ilki (« sujets à corvée ») sont la catégorie mentionnée le plus souvent. Ils sont définis par leur condition de tributaire ; ce sont des propriétaires, servant à l’occasion l’État par des corvées ou le service militaire.

- Les nakkuššu (« substituts » ?) sont un groupe dont on a du mal à saisir la composition ; ils ne sont pas forcément propriétaires ou tenanciers de terres, mais ne semblent pas être des dépendants, et ont apparemment des métiers spécialisés.

- Les aššabu (« résidents ») sont des hommes libres de basse condition, non propriétaires, dans une situation de dépendance vis-à-vis du palais.

- Des esclaves (ardu) sont également présents dans la société de Nuzi.

Vie familiale

Les familles nuzites semblent en majorité être de type nucléaire. Elles sont dominées par un chef de famille. Le mariage est l’étape constitutive du foyer, et est documenté par plusieurs contrats de mariage. Ces documents mentionnent la possibilité de divorce, qui n’est possible qu’à l’initiative de l’époux, pour des causes inconnues ; il doit indemniser la famille de la mariée s’il répudie sa femme, en retournant sa dot. Si la femme est stérile, son mari peut prendre une épouse secondaire pour enfanter, qui garde une position d’infériorité par rapport à la première épouse[28].

La pratique de l’adoption est courante dans la documentation de Nuzi, notamment pour servir dans des pratiques de ventes de terres déguisées (voir plus bas). Il existe également des contrats de prise en fraternité[29].

Les femmes de Nuzi avaient une condition qui semble meilleure que dans la plupart des autres régions du Moyen-Orient du Bronze récent. Dans certains cas de figure, il arrive qu’un père de famille produise un acte qui fait de sa fille son fils, c’est-à-dire qui fait de sa fille l’héritière principale de sa famille, s’il n’a pas de fils[30]. Il s’agit alors d’assurer la succession familiale, et la pratique du culte des ancêtres, et probablement de protéger la fille face à d’autres héritiers masculins potentiels, comme un oncle ou un cousin.

Économie et structures agraires

L’économie de la région de Nuzi est évidemment dominée par l’agriculture[31]. Celle-ci est avant tout céréalière (orge surtout), avec ou non la pratique de l’irrigation des champs, la région, proche du Zagros, étant suffisamment arrosée pour pratiquer une agriculture sèche. Les canaux sont placés sous la responsabilité de superviseurs (gugallu), qui surveillent l’utilisation de l’eau par les exploitants. Les rendements semblent pouvoir être notables dans des champs irrigués (entre 7/1 et 10/1 selon certaines estimations). Des jardins et vergers irrigués servaient à compléter la production des champs. On pratiquait également l’élevage.

Le territoire rural est divisé entre plusieurs communautés villageoises constitués de petits propriétaires disposant de champs dans le domaine proche du village (ugâru), et des grands domaines appartenant à l’État et aux élites du royaume, organisées autour de bâtiments appelés « tours » (dimtu), sans doute des sortes de centres d'exploitation fortifiés, qui semblent parfois aussi servir de centres administratifs puisque le terme désigne dans certains cas des districts ruraux. Il existe également des espaces de « steppe » (ṣeritu), incultes, servant sans doute à faire paître le bétail[32].

Les grands propriétaires sont connus grâce aux archives de Tehip-Tilla et de Shilwa-Teshub (qui est un membre de la famille royale mais est surtout connu par la gestion de ses affaires privées). Après l’État qui est le plus grand propriétaire, ce sont eux qui dominent l’économie rurale, et s’imposent aux petits exploitants grâce à leurs moyens financiers importants. Ils concèdent notamment des prêts à des taux très élevés (50 % le plus souvent), généralement en grain, parfois en métal. Ces prêts courent souvent sur le long terme, et peuvent impliquer la mise en gage d’une personne (sa capacité de travail) ou d’une terre (prêt dit titennūtu, une forme d’antichrèse). Il pourrait s’agir d’un moyen déguisé d’aliénation d’une terre.

Le transfert de propriété apparaît dans les textes sous la forme de textes d'adoption, ce qui est couramment vu comme une forme d'achat déguisé : le vendeur « adopte » l’acheteur comme « fils » (ana marūti), et lui donne en guise de « part d’héritage » (zittu) la propriété ; en remerciement, l’acheteur/adopté donne un « cadeau » (qīštu) au vendeur/adoptant, qui correspond au prix d’achat de la propriété dont il a « hérité »[33]. Tehip-Tilla se fait de la sorte adopter une centaine de fois. Cela a fait supposer que l'aliénation de propriété était interdite dans le royaume d'Arrapha, incitant les potentiels vendeurs et acquéreurs à recourir à des fictions juridiques afin de céder leurs terres. Néanmoins, cela a été contesté car il semble bien y avoir des preuves de ventes de terres classiques, et que les actes d'« adoption » en question soient bien conçus comme des ventes, recourant pour une raison indéterminée au vocabulaire de l'adoption[34].

Quoi qu'il en soit, il semble par ces nombreux transferts de propriété effectués au profit des grands propriétaires que la région de Nuzi voit un mouvement de concentration de terres au profit des plus puissants (notamment la famille de Tehip-Tilla), au détriment des petits paysans ou de familles initialement plus aisées mais appauvries, par le biais de prêts en grain (avec gage), ou bien de transferts de propriété de terres. Les vendeurs restent exploitants des terres qu’ils aliènent, et redevables des taxes et corvées pesant sur elles, tout en versant une part de la récolte au nouveau propriétaire[35].

Commerce

Quelques documents nous informent également sur l’activité des marchands (tamkāru) de Nuzi[36]. Ceux-ci sont des marchands qui effectuent des voyages à but commercial au profit avant tout du palais (ce sont donc des agents de l’État), mais aussi de personnes privées avec lesquelles ils passent des contrats. Le financement du commerce privé peut se faire par des prêts commerciaux (là aussi à un taux annuel de 50 %), ou bien par des associations réglant le partage du profit (contrats-n/mēmelu). Il s’agit généralement d’approvisionner le palais et les grandes maisons en produits non disponibles à Nuzi.

Matériel archéologique

Les fouilles de Yorghan Tepe ont livré de nombreux objets de la période du Bronze récent. C’est sur ce site qu’a été identifié pour la première fois un type de céramique courant en Mésopotamie du nord à la période du royaume du Mittani, la « céramique de Nuzi », caractérisée par un décor peint en blanc sur un fond sombre[37]. Les motifs sont souvent géométriques (triangles, bandes), curvilignes (rosettes, volutes), et floraux.

Le site a également livré des objets montrant le développement de la technique de la glaçure-émaillage, marquant le début de la réalisation d’objets en verre : briques émaillées, fritte, « faïence » (du verre coloré). On a également exhumé sur le tell des armes en métal, ainsi que des figurines en terre cuite, et des représentations d'édifices.

Notes et références

- Stein 2001, p. 639-640

- Stein 2001, p. 640-641

- Stein 2001, p. 641

- Stein 2001, p. 641-642

- (en) B. R. Foster, « Administration of State Land at Sargonic Gasur », dans Oriens Antiquus 21, 1982, p. 39–48 ; Id., « People, Land and Produce at Sargonic Gasur », dans Studies on the Civilization and Culture of Nuzi and the Hurrians 2, 1987, p. 87–107

- (en) A. K. Grayson, The Royal inscriptions of Mesopotamia. Assyrian periods Vol. 1 : Assyrian Rulers of the Third and Second Millennium B.C. (To 1115 B.C.), Toronto, Buffalo et Londres, 1987, p. 7

- Stein 2001, p. 641 et 643

- J. Freu, Histoire du Mitanni, Paris, 2003, p. 47-53

- Maidman 2010, p. 15-79 réunit les documents relatifs aux relations entre le royaume d'Arrapha et l'Assyrie dans les archives de Nuzi.

- Stein 2001, p. 647

- (en) M. Novák, « The Architecture of Nuzi and Its Significance in the Architectural History of Mesopotamia », dans Owen et Wilhelm 1999, p. 124-125. Wilhelm 2001, p. 637-638.

- (en) M. Novák, « The Architecture of Nuzi and Its Significance in the Architectural History of Mesopotamia », dans Owen et Wilhelm 1999, p. 127-129 ; Stein 2001, p. 643. J.-C. Margueron, Recherches sur les palais mésopotamiens de l'âge du bronze, Paris, 1982, p. 425-450 et fig. 300-320.

- (en) M. Novák, « The Architecture of Nuzi and Its Significance in the Architectural History of Mesopotamia », dans Owen et Wilhelm 1999, p. 129-130 ; Stein 2001, p. 644.

- (en) M. Novák, « The Architecture of Nuzi and Its Significance in the Architectural History of Mesopotamia », dans Owen et Wilhelm 1999, p. 130-135 ; Stein 2001, p. 643-644.

- Wilhelm 2001, p. 636

- (de) G. Wilhelm, Das Archiv des Šilwa-Teššup, Wiesbaden, 1980-1985 (3 t.)

- Wilhelm 2001, p. 639

- Sur les questions de chronologie : (en) A. H. Friedmann, « Toward a relative chronology at Nuzi », dans SCCNH 2, 1987, p. 109–120 ; (en) D. L. Stein, « A Reappraisal of the “Sauštatar Letter” from Nuzi », dans Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 79, 1989, p. 36-60 ; Wilhelm 2001, p. 636-637.

- Wilhelm 2001, p. 638

- Sur la documentation juridique, aperçu utile dans B. Lion, « Les textes judiciaires du royaume d'Arrapha », dans F. Joannès (dir.), Rendre la justice en Mésopotamie, Archives judiciaires du Proche-Orient ancien (IIIe-Ier millénaires avant J.-C.), Saint-Denis, 2000, p. 141-162.

- (de) G. Wilhelm, Untersuchungen zum Hurro-Akkadischen von Nuzi, Neukirchen-Vluyn, 1970

- B. Lion, « Les femmes du roi d’Arrapha d’après quelques documents administratifs de Nuzi (XIVe siècle av. J.-C.) », dans J.-C. Cassard, Y. Coativy, A. Gallicé et D. Le Page (dir.), Le prince, l’argent, les hommes au Moyen Âge. Mélanges offerts à Jean Kerhervé, Rennes, 2008, p. 17-29 lire en ligne.

- Zaccagnini 2003, p. 568-571

- Zaccagnini 2003, p. 597-599

- Maidman 2010, p. 81-123. E. Cassin, « Heur et malheur du hazannu (Nuzi) », dans A. Finet (dir.), Les pouvoirs locaux en Mésopotamie et dans les régions adjacentes, Bruxelles, 1982, p. 98-113.

- B. Lion, « Les textes judiciaires du royaume d'Arrapha », dans F. Joannès (dir.), Rendre la justice en Mésopotamie, Archives judiciaires du Proche-Orient ancien (IIIe-Ier millénaires avant J.-C.), Saint-Denis, 2000, p. 159-160 et 162.

- Maidman 1995, p. 941-942 ; Zaccagnini 2003, p. 580-583

- Zaccagnini 2003, p. 587-593

- Zaccagnini 2003, p. 594-596

- B. Lion, « Sexe et genre (1): des filles devenant fils dans les contrats de Nuzi et d’Emar », dans Topoi Supp. 10, 2009, p. 9–25

- (en) J. C. Fincke, « Transport of Agricultural Produce in Arrapḫe », dans R. M. Jas (dir.), Rainfall and agriculture in Northern Mesopotamia, Istanbul, 2000, p. 147-169 donne une présentation utile de l'agriculture dans le royaume d'Arrapha.

- (en) C. Zaccagnini, The Rural Landscape of the Land of Arraphe, Rome, 1979

- Zaccagnini 2003, p. 599-600 et 604-605

- Maidman 2010, p. 10-11 et 165-167

- Maidman 2010, p. 9 et 143-161

- (en) C. Zaccagnini, « The Merchant at Nuzi », dans Iraq 39/2, 1977, p. 171-189

- M. Yon (dir.), Dictionnaire illustré multilingue de la céramique du Proche-Orient ancien, Lyon, 1985, p. 166-167

Annexes

Liens externes

- B. Lion, « Nuzi, une ville du monde hourrite », sur le site Hatti, Association des amis de la civilisation hittite, 1998 ;

- (en) Site sur les découvertes archéologiques à Nuzi ;

- (en) Transcription et traduction de tablettes de Nuzi ;

- (en) Pages du Semitic Museum de Harvard sur les objets exhumés à Nuzi.

- (en) « Yorgan Tepe (ancient: Nuzi) », sur U.S. Department of Defense Legacy Resource Mangement Program (DoDLRMP)

Bibliographie

- (en) Maynard P. Maidman, « Nuzi: Portrait of an Ancient Mesopotamian Provincial Town », dans J. M. Sasson (dir.), Civilizations of the Ancient Near East, vol. 2, New York, Scribner, , p. 931-947

- (en) Diana L. Stein, « Nuzi », dans Eric M. Meyers (dir.), Oxford Encyclopaedia of Archaeology in the Ancient Near East, vol. 4, Oxford et New York, Oxford University Press, , p. 171-175

- (de) Gernot Wilhelm, « Nuzi A. Philologisch. », dans Reallexicon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, vol. IX (7/8), Berlin, De Gruyter, , p. 636-639

- (en) Diana L. Stein, « Nuzi B. Archäologisch », dans Reallexicon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, vol. IX (7/8), Berlin, De Gruyter, , p. 639-647

- Xavier Faivre et Brigitte Lion, « Nuzi », dans Francis Joannès (dir.), Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Paris, Robert Laffont, , p. 595-596

- (en) Carlo Zaccagnini, « Nuzi », dans Raymond Westbrook (dir.), A History of Ancient Near Eastern Law, vol. 1, Leyde, Brill, , p. 565-617

- (en) David I. Owen et Gernot Wilhelm (dir.), Nuzi at Seventy-five, Bethesda, CDL Press, coll. « Studies on the civilization and culture of Nuzi and the Hurrians » (no 10),

- (en) Maynard P. Maidman, Nuzi Texts and Their Uses as Historical Evidence, Atlanta, Society of Biblical Literature, coll. « Writings from the Ancient World » (no 18),

- (en) John Nicholas Postgate, Bronze Age Bureaucracy : Writing and the Practice of Government in Assyria, Cambridge, Cambridge University Press, , p. 343-381