Albâtre

L’albâtre est un matériau naturel blanc utilisé en taille de pierre et en sculpture. Il existe deux formes d’albâtre bien distinctes, correspondant à deux espèces minérales différentes : l’albâtre calcaire et l’albâtre gypseux sont respectivement composés de calcite et de gypse. Leur faculté de prendre un beau poli les ont inclus dans les marbres antiques jusqu’à la chute de l'Empire romain. Ils réapparurent vers le XIIe siècle et surtout à la Renaissance (voir Histoire du marbre), où ils perdirent de leur importance en faveur des marbres modernes.

Son nom vient du latin alabaster, venant du grec ancien ἀλάϐαστρος / alabastros, qui désignait un vase sans anse, l'albâtre étant utilisé pour façonner des vases à parfum sans anse.

Différences physico-chimiques

Albâtre calcaire

L’albâtre calcaire est appelé également marbre onyx des anciens, albâtre égyptien, albâtre de la Bible ou encore albâtre oriental, probablement parce que cette variété d'albâtre est utilisée de longue date (voir section #Histoire) au Moyen-Orient.

C’est une calcite, cristal de carbonate de calcium, qui fait effervescence à l’acide. Il est assez dur pour entamer le marbre blanc. Il présente toujours à sa surface des espèces d’ondulations d’un jaune miel plus ou moins foncé, tirant parfois sur le rouge sombre. Il est extrêmement rare de trouver de l’albâtre calcaire d’un blanc parfait.

Sa cassure est cristalline et striée, ce qui lui donne une semi-transparence, car la lumière a un accès beaucoup plus facile dans l’épaisseur de cette pierre tellement composée, que dans celle d’un marbre, par exemple, dont l’intérieur présente une infinité de petites lamelles qui brisent les rayons lumineux sans leur permettre d’entrer. Bien poli, il ressemble à du marbre.

Albâtre gypseux

L’albâtre gypseux ou alabastrites des anciens, est une variété de gypse, c’est-à-dire du sulfate de calcium. Il ne fait aucune effervescence et peut se laisser rayer à l’ongle (dureté Mohs 1,5 à 2). Il est ordinairement d’un blanc laiteux et sa cassure est grenue et souvent terne. Son système cristallin est de type monoclinique. Cette variété de gypse à grain fin est extraite en particulier dans des carrières anglaises ou de Toscane. L'albâtre est employé comme pierre ornementale. Sa tendreté permet de la sculpter en formes élaborées. De plus, vu sa solubilité dans l’eau, il doit être utilisé à l’intérieur. Il perd sa transparence, son brillant et sa solidité quand on l’expose au feu, c’est-à-dire qu’il se change en plâtre.

Origines géologiques

À la différence du marbre, roche métamorphique se formant à des kilomètres ou dizaines de kilomètres de profondeur et dont l'affleurement à la surface requiert l'exhumation et l'érosion d'une épaisse pile de roches, l’albâtre se forme en surface ou très proche de la surface sur des échelles de temps se comptant en dizaines d'années ou quelques siècles.

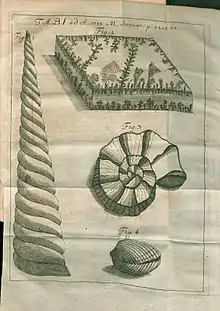

L’albâtre calcaire tend à remplir les grottes ou les excavations, transporté par les eaux qui s’infiltrent dans la terre en traversant des couches calcaires et ferrugineuses, en se chargeant de tout ce qu’elles peuvent dissoudre depuis leur départ de la surface du sol jusqu’au plafond des cavernes[1]. Ainsi la calcite est dissoute par l'eau acidifiée par le gaz carbonique en donnant du bicarbonate de calcium. Celui-ci peut se décomposer dans le sens inverse, en donnant du gaz carbonique et du carbonate de calcium insoluble qui cristallise en calcite et, au bout d’un certain temps, forme une concrétion. Les gouttes d'eau venant du plafond donnent sur place une stalactite qui croît, donc, de haut en bas. Le reste tombe au sol en formant de bas en haut une stalagmite. Ces deux concrétions peuvent finir par se rejoindre et former une colonne. La calcite couvre aussi les parois et le sol de ces grottes, que l'on trouve dans presque tous les pays riches en calcaire. Elles sont actuellement des lieux de visite, de par leur diversité de couleurs et de formes, alors qu’elles furent des lieux d’exploitation dans la plus lointaine Antiquité, sans compter les abris préhistoriques.

Histoire

- En Irak : l’albâtre est connu depuis longtemps et l’homme l’a utilisé pour sa beauté et sa mise en œuvre facile. Les plus anciens objets en albâtre retrouvés datent du VIe millénaire avant notre ère, comme les vases et figurines, dégagés par des fouilles sur le site de Tell es Sawwan en Mésopotamie.

- En Iran : des bustes sumériens (musée du Louvre) du IIIe millénaire.

- En Syrie antique, à Tell Brak, on a retrouvé des têtes sculptées de la même époque.

- En Crète : au IIe millénaire (âge du bronze), la civilisation minoenne produisait de beaux vases en albâtre calcaire. On en a retrouvé quarante sur le fameux site de Knossos.

- En Égypte, l'albâtre était également employé pour les canopes et d'autres types de vases sacrés ou funéraires contenant les organes du pharaon, des boîtes peintes, comme ceux trouvés dans la tombe de Toutânkhamon. Un sarcophage sculpté d'un seul tenant dans de la calcite figure ainsi dans les collections du musée Soane, à Londres. Il a été découvert par Giovanni Belzoni en 1817 dans la tombe du pharaon Séthi Ier, non loin de Thèbes. Il a été acheté par sir John Sloane après avoir été proposé, sans succès, au British Museum. La pierre était extraite près de Thèbes, à Akhetaton, ville que les Grecs renommèrent Psinaula ou Alabastron.

Découpé en minces feuillets, l'albâtre est suffisamment transparent pour être utilisé comme vitre pour de petites fenêtres. Il était si transparent que Néron en fit construire un petit temple sans fenêtre, où le jour passait à travers le marbre même qui formait les murs (connu comme Marbre blanc cappadocien). Il a été employé pour sa transparence dans certaines églises médiévales, particulièrement en Italie, comme pour les fenêtres du mausolée de Galla Placidia à Ravenne.

À leur suite les Assyriens, les Étrusques et les Grecs développèrent un important artisanat. Puis les Romains le reprirent sous la forme Alabastrum. Le nom évolua en français sous la forme albâtre, attestée dès le XIIe siècle. On exploita des gisements en Espagne, en Italie (Volterra), en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et principalement en Angleterre où prospéra un artisanat très actif.

À la Renaissance et à l'époque moderne, il est utilisé pour la fabrication de vitraux comme dans la Gloire de la basilique Saint-Pierre de Rome ou pour les vitraux de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs de Rome.

Plus récemment, il y a été abondamment utilisé pour la cathédrale Notre-Dame-des-Anges de Los Angeles, consacrée en 2002. Un dispositif spécifique de refroidissement permet d'empêcher les panneaux de devenir opaques sous l'effet de la chaleur.

- Objets en albâtre

Lampe italienne

Lampe italienne

Bol étrusque, Volterra, Italie

Bol étrusque, Volterra, Italie Lampe, cathédrale d'Aix-la-Chapelle, Allemagne

Lampe, cathédrale d'Aix-la-Chapelle, Allemagne

Quelques types d’albâtre

Albâtres unis

Albâtres veinés ou fleuris

C’est le marbre onyx des anciens ;

- Albâtres de Malaga en Espagne, jaune cire.

- Albâtre de Saguna en Sicile, brun foncé avec des veines plus claires.

- Albâtre de Monreale en Sicile, veiné rouge vif mêlé à des bandes jaunes plus ou moins foncées.

- Albâtre de Caputo en Sicile, veiné de jaune clair et blanc sale.

- Albâtre du mont Pellegrino (Palerme) en Sicile, veines étroites, l’une jaune et l’autre noir très foncé.

- Albâtres de Malte, une variété jaune clair veiné de blanc, une autre ondé de noir, de brun et de blanc.

- Albâtre de Bastia en Corse, rubané de jaune clair ou plus foncé.

- Albâtre de Montmartre (Paris), couches ondulées de couleur fauve, entremêlées de veines blanc sale.

Albâtres tachetés

- Albâtres de Roquebrune en Languedoc, rouge brun avec taches de différentes grandeurs

Alabastrites

- Alabastrite antique d’un blanc laiteux, tiré de la ville d’Alabastre en Égypte pour faire des récipients à parfum.

- Alabastrite, blanc laiteux des Basses-Pyrénées, blanc parfait, grain fin et serré, cassure grenue.

- Alabastrite, blanc laiteux de Boscodon près d’Embrun (Hautes-Alpes), blanc, compacte, reçoit un beau poli.

- Alabastrite de Volterra en Toscane, connu pour sa blancheur laiteuse, translucide.

- Alabastrite du fleuve Niso en Sicile, gris très clair avec des taches vertes et jaunâtres.

- Alabastrite de Taormine en Sicile, ondé de rouge et de jaune foncé.

- Alabastrite de Riquewihr en Alsace, blanchâtre.

- Alabastrite de l’île de Gozo près de Malte, jaune clair ondé de blanc, fortement translucide.

- Alabastrite de Château-Salins en Moselle, blanc, prend un poli brillant.

- Alabastrite de Lagny-sur-Marne près de Paris, blanc jaunâtre, demi-transparent.

Usage littéraire

« l'albâtre translucide de nos souvenirs »

— Proust[2], À la recherche du temps perdu

Dans la littérature française, l'albâtre apparaît au XIXe siècle comme métonymie pour désigner une veilleuse ou un luminaire ; le « blanc d'albâtre » est une espèce de superlatif et un cliché quand il s'agit de décrire une peau de femme. Un nom moins commun que blanc, une référence à la translucidité, laissant voir le réseau des veines en dessous, une allusion à l'antiquité, et la mode des bibelots et lampes en albâtre à l'époque font tout le charme de cette comparaison[3].

Notes et références

- (la) Acta Eruditorum, Leipzig, (lire en ligne), p. 41

- Marcel Proust, À la recherche du temps perdu : La Prisonnière, , p. 284-285.

- Trésor de la langue française.

Voir aussi

Sources

- Extraits en partie de l'ouvrage de Cyprien-Prosper Brard, Minéralogie appliquée aux arts : section « Albâtres », t. 2, Paris, Levrault, , 491 p. (lire en ligne), p. 395-416