Savigny-le-Temple

Savigny-le-Temple est une commune française, située dans le département de Seine-et-Marne en région Île-de-France.

| Savigny-le-Temple | |||||

L'église Saint-Germain-d'Auxerre. | |||||

Blason |

Logo |

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Île-de-France | ||||

| Département | Seine-et-Marne | ||||

| Arrondissement | Melun | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart | ||||

| Maire Mandat |

Marie-Line Pichery 2020-2026 |

||||

| Code postal | 77176 | ||||

| Code commune | 77445 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Savigniens | ||||

| Population municipale |

30 169 hab. (2020 |

||||

| Densité | 2 520 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 35′ 03″ nord, 2° 34′ 59″ est | ||||

| Altitude | 77 m Min. 58 m Max. 91 m |

||||

| Superficie | 11,97 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Paris (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Savigny-le-Temple (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | 11e circonscription de Seine-et-Marne | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Seine-et-Marne

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | savigny-le-temple.fr | ||||

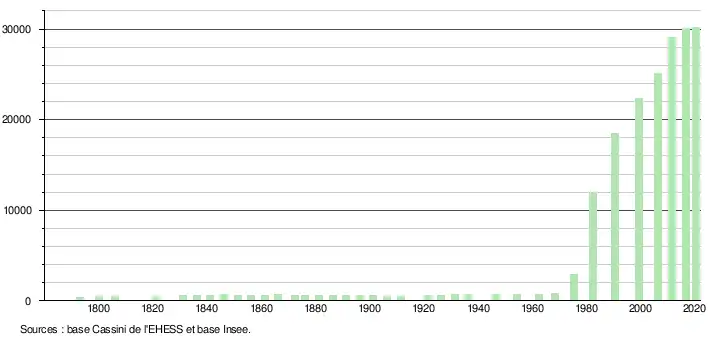

Village rural à l'origine, la commune, à partir du début des années 1970, est intégrée à la ville nouvelle de Sénart et connaît alors une hausse spectaculaire de sa population. Avec 30 169 habitants au recensement de 2020, Savigny-le-Temple est la cinquième ville la plus peuplée du département après Meaux, Chelles, Melun et Pontault-Combault.

Géographie

Localisation

La ville se situe dans l'ouest du département de Seine-et-Marne et dans la banlieue sud-est de l'agglomération parisienne. Savigny est située à 30 kilomètres de Paris, à 9 kilomètres de Corbeil-Essonnes et à 10 kilomètres de Melun. La Seine est proche de la ville.

Communes limitrophes

|

Saint-Pierre-du-Perray | Lieusaint, Moissy-Cramayel | Réau |  |

| Nandy | N | Vert-Saint-Denis | ||

| O Savigny-le-Temple E | ||||

| S | ||||

| Seine-Port | Cesson |

Géologie et relief

L'altitude de la commune varie de 58 mètres à 91 mètres pour le point le plus haut, le centre-ville (à la mairie) se situant à environ 87 mètres d'altitude[1]. Elle est classée en zone de sismicité 1, correspondant à une sismicité très faible[2].

Hydrographie

Le système hydrographique de la commune se compose de trois cours d'eau référencés :

- le ru de Balory, long de 12,19 km[3] ;

La longueur linéaire globale des cours d'eau sur la commune est de 5,67 km[6].

Milieux naturels et biodiversité

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

Le territoire communal de Savigny-le-Temple comprend une ZNIEFF de type 2[Note 1] - [7] - [Carte 1], la forêt de Rougeau (1 077,03 ha), couvrant 5 communes dont 2 en Seine-et-Marne et 3 dans l'Essonne[8].

Urbanisme

Typologie

Savigny-le-Temple est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2] - [9] - [10] - [11]. Elle appartient à l'unité urbaine de Paris, une agglomération inter-départementale regroupant 411 communes[12] et 10 785 092 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[13] - [14].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire regroupe 1 929 communes[15] - [16].

Lieux-dits et écarts

La commune compte 39 lieux-dits administratifs[Note 4] répertoriés consultables ici[17].

Quartiers

La ville se divise en sept quartiers :

- Plessis-la-Forêt

- Plessis-le-Roi :

- Sciences et Techniques

- Les Arcades

- Le Mistral

- La Tramontane

- Centre-Ville :

- Quartier de la Gare

- Zéphirin Camelinat

- Quartier A (secteur A de la ZAC de la Grange du Bois)

- Boileau-Appolinaire

- Pierre Mendès-France

- La Grange du Bois :

- La Résistance

- Le Clocher

- Les Droits-de-l'Homme

- Cités-Unies

- Le Bourg

- Noisement

Les quartiers du Centre-Ville et de la Grange du Bois sont classés en zone de sécurité prioritaire (ZSP).

Morphologie urbaine

La commune se divise en deux parties : au nord de la RD 346, l'espace est en grande partie urbanisé, contrairement à la partie sud qui conserve un caractère rural très prononcé. La ville possède un centre principal, dans le quartier appelé Centre-ville, qui cumule les fonctions de centre de communication avec la gare routière et la gare ferroviaire, de pôle administratif avec la mairie et la poste, culturel, avec le Millénaire et le conservatoire, et commercial. D’autre part, sauf exception (Noisement, quartiers des Droits-de-l'homme et de la Résistance), les autres quartiers possèdent chacun leur centre, mais qui cumulent moins de fonctions : à Plessis-le-Roi (au Miroir d'eau, avec des fonctions commerciales et culturelles), Plessis-la-Forêt (fonction commerciale), Bourg (fonction commerciale), Cités-Unies (fonctions commerciales et culturelle avec la médiathèque). Durant longtemps, la commune a possédé plusieurs centres mais de récents travaux ont donné la prédominance au quartier du centre-ville.

En 1999, l'habitat individuel représentait 51,1 % des logements, contre 49,9 % de logements collectifs[18]. La proportion de logements collectifs place la commune en première place de la Ville nouvelle, devant Moissy-Cramayel (qui compte 47,2 % de logements collectifs). Comparé à l'arrondissement de Melun (39,2 %) et à la Seine-et-Marne (37,4 %), cette part de l’habitat collectif est élevée, mais demeure inférieure à celle observable à l'échelle de l'Île-de-France (69,8 %). Toutefois, il y a presque équilibre entre les deux types d’habitat, et l'on est loin de certaines communes d'Île-de-France où tours et barres marquent le paysage, et dépassent 80 % du parc. Les proportions diffèrent selon les quartiers de la ville : en 1995, seul le quartier de Plessis-le-Roi offrait un équilibre entre habitats individuels et collectifs (respectivement 45 et 55 %). Dans le quartier du centre, les logements collectifs étaient largement majoritaires, avec 85 % du total. Dans les autres quartiers, l’habitat individuel dominait : à Noisement, au bourg, à Plessis-la-Forêt (73 % du total), aux quartiers des droits de l'homme et de la Résistance (+ de 70 %). Le quartier des Cités-unies, encore en construction, doit à terme comporter une forte proportion de logements individuels. Les espaces verts, eux, sont très présents dans la ville, et les lacs artificiels sont nombreux. Selon l'IAURIF, en 1999, 25,5 % du territoire était composé de parcs, jardins et équipements sportifs, et 48 % de la commune était classé espace rural, proportion qui a décru à la suite de la construction des Cités-Unies.

L'habitat s'est transformé à partir des années 1970. En 1999, les résidences principales construites après 1975 représentaient 82,5 % du parc total des résidences principales (qui elles-mêmes représentent 93,2 % du total des logements)[19]. Plus précisément, 39 % des résidences principales existant en 1999 furent bâties entre 1975 et 1981, conséquence d’un fort rythme de construction au cours de cette période. La période 1982-1990, elle, représente 21,5 % des résidences principales, celle allant de 1990 à 1999 atteignant 22 %. Concernant les maisons individuelles, 95,1 % de celles existant en 1999 et qui servent de résidences principales avaient été construites après 1968, avec une prédominance de la période 1975-1981 (37,5 % des logements individuels servant de résidences principales). Pour les logements collectifs, 99,5 % de ceux existant en 1999 dataient d’après 1968, et 41,4 % de la période 1975-1981. Le parc de logements est donc récent, qu’il soit de type individuel ou collectif. Relativement à l'Île-de-France, la proportion de maisons en propriété est élevée : sur les 7 443 logements que comptait la ville en 1999, 4 048 étaient habités par leurs propriétaires (54,38 % du total) et 2 749 par des locataires (37,9 %), contre respectivement 44,3 % et 51,1 % en Île-de-France. Mais comparé au département de Seine-et-Marne, cette part est faible : 61 % des logements de Seine-et-Marne étaient occupés par leur propriétaire 1999[20]. Pour ce qui est des logements en location, 2 294 étaient des habitations à loyer modéré (HLM), ce qui est beaucoup, relativement aux logements en location, signe d’une politique sociale forte.

En 1999, la commune est donc marquée par l'équilibre entre logements collectifs et individuels, qui tous sont récents. Beaucoup des habitants sont propriétaires de leur logement, les autres résidant le plus souvent dans des HLM. D'autre part, la ville dispose de beaucoup d'espaces verts, et demeure, pour sa partie sud, rurale. Ainsi, on constate la volonté d'éviter de bétonner entièrement le territoire, de le rendre agréable, et d'en faire un espace socialement divers.

Occupation des sols

En 2018[21], le territoire de la commune se répartit[Note 5] en 46,4 % de zones urbanisées, 20,8 % de terres arables, 17,7 % de zones industrielles commercialisées et réseaux de communication, 13,2 % de forêts et 1,9 % d’espaces verts artificialisés non agricoles[6] - [22].

Voies de communication

Savigny-le-Temple est proche de l'autoroute A5, de la Francilienne (N 104) et de l'autoroute A6 ainsi que des routes nationales 7 et 19. La route nationale 6 (déclassée localement en D306), longe la commune à sa frontière avec Réau. Savigny est située à une trentaine de minutes de Paris en utilisant ces voies, en conditions normales de circulation.

La Francilienne, irriguant la ville nouvelle de Sénart d'est en ouest, permet en outre une connexion rapide avec les axes autoroutiers A1, A4, A5, A6 et A10. Savigny se situe à une vingtaine de minutes de l'aéroport de Paris-Orly et une quarantaine de minutes de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et de Disneyland Paris.

Les axes routiers découpent la commune en trois parties :

- au nord de la RD 346 et à l'ouest de la voie de chemin de fer se situe la partie urbanisée de la ville, ainsi qu’une part de la forêt de Rougeau ;

- au sud de la RD 346 se trouve une partie peu urbanisée consacrée à l'agriculture ;

- la partie située à l'est de la voie de chemin de fer est constituée par une zone d'activité, faite d’usines et de commerces.

Transports en commun

La ville dispose d’une gare ferroviaire depuis sa mise en service le [23]. Appelée d’abord Savigny-Bois d’Arqueil, elle a aujourd’hui pour nom Savigny-le-Temple-Nandy. La mise en place du RER D entre la gare parisienne de Châtelet-les-Halles et Melun en rend la ville facilement accessible depuis Melun, Paris, ou les autres communes de la ville nouvelle.

La gare routière, située à proximité de la gare ferroviaire, permet d’accéder au réseau de bus mis en place par la ville nouvelle de Sénart. Réorganisé le , il tisse un réseau dense au sein des communes de Sénart et les relie entre elles. Une dizaine de lignes traversent la commune de Savigny-le-Temple, la plupart arrivant ou partant de la gare routière. La commune est aussi desservie par la Ligne 132 du Noctilien. La ville est donc accessible de jour comme de nuit.

Logement

En 2017, le nombre total de logements dans la commune était de 10 647 dont 50,2 % de maisons et 48,5 % d'appartements[Note 6].

Parmi ces logements, 95,5 % étaient des résidences principales, 0,3 % des résidences secondaires et 4,2 % des logements vacants.

La part des ménages fiscaux propriétaires de leur résidence principale s'élevait à 57,9 % contre 40,9 % de locataires[24] dont, 25,7 % de logements HLM loués vides (logements sociaux)[Note 7] et, 1,2 % logés gratuitement.

Toponymie

Le lieu est appelée « Savigny-le-Temple », pour rappeler le fait qu'il a été possession des Templiers (de 1149 à 1307).

Le nom de la localité est mentionné sous les formes Saviniaca potestas en 986[25] ; Villa que appellatur Saviniacum supra Meledunum en 1149[26] ; Savegniacum en 1197[27] ; Savigniacum en 1216[28] ; Saveigniacum versus Meledunum en 1245[29] ; Th. de Savigniaco Templi en 1249[29] ; Villa de Sauvigniaco en 1278[29] ; « La granche de l'Ospital de Savigny qui jadiz fut du Temple » en 1385[30] ; Savigny jadis le Temple en 1466[31]. Pendant la Révolution, elle a pris un temps le nom laïc de Savigny-sur-Balory[32].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Avant que la Gaule ne soit conquise par les Romains, le territoire de la commune est sous la domination des Sénons, dont la capitale est à Sens[33], à la frontière avec les Parisii. Toutefois, peu de vestiges de cette époque ont subsisté à Savigny-le-Temple. La fondation de la ville semble remonter à la période gallo-romaine. Toutefois, une série de fouilles préventive sur la ZAC du Mont-Blanc a permis de mettre au jour une occupation de la fin de la période laténienne. Cette occupation, probablement aristocratique, pourrait avoir survécu jusqu'à la période gallo-romaine[34].

Il se peut ainsi qu’une, ou plusieurs, villas romaines aient existé sur le territoire communal. En 1992, des fouilles effectuées au lieu-dit La-Haye-Saint-Germain ont révélé les fondations d'un bâtiment gallo-romain de 15,8 mètres par 10,3 mètres, mais dont la fonction n'a pas été établie. Le territoire communal est alors en bordure de la route reliant Lutèce (Paris) à Agendicum (Sens), actuellement route nationale 6.

Moyen Âge

Au Moyen Âge, le Bourg, Noisement, Plessis le Roi et la Grange la Prévôté sont attestés. Noisement semble attesté au XIIe siècle, Plessis le Roi est mentionné dans un document écrit en 1220, mais La Grange La Prévôté n'est citée dans des documents écrits qu'au milieu du XIVe siècle, et La Grange du Bois n'apparaît dans des écrits qu'à la fin du XVe siècle. À l’époque templière, les villageois sont surtout des agriculteurs.

Le pays est ravagé par la guerre de Cent Ans et certains indices laissent penser que la commune est très affectée par ce conflit, peut-être même plus que le reste de la région. La fin des hostilités entraîne une reprise de l'activité économique. Ainsi, entre le milieu des années 1470 et les environs de 1510 a lieu un mouvement d'achat de baux de cens à Savigny-le-Temple entre le prieuré hospitalier et des personnes qui sont essentiellement des paysans aisés. Le XVe siècle voit également la bourgeoisie urbaine d'Île-de-France acquérir des terres dans la commune actuelle. Le seul fief d'importance est alors celui de La Grange La Prévôté, qui n'appartient pas aux Hospitaliers.

Les Templiers et les Hospitaliers

La découverte d'un trou de poteau près de sépultures des IXe et Xe siècles lors de la fouille de l'église Saint-Germain suggère l’existence d’habitations à ce moment-là. Mais l'existence de la commune n’est attestée de manière certaine qu’en 1149. En effet, Louis VII, roi de France de retour de la deuxième croisade, fait à cette date don de Savigny-le-Temple à l'ordre du Temple. Il s'agit d'une commanderie avec toutes ses dépendances. Il leur accorda une rente de trente livres à prendre sur le cens qu'il percevait chaque année à Étampes[35] - [36].

C'est à peu près à la même époque que l'église de Savigny est donnée aux Templiers[37] - [36]. Une donation est faite par Gaudefroy de Nandy depuis Saint-Jean-d'Acre, en 1191 : il s'agit d'une terre à deux charrues dans le territoire de Savigny, à prendre de l'autre coté du bois vers Nandy[38] - [36].

Mais en 1312 l'ordre du Temple est dissous et ses biens, à Savigny-le-Temple, deviennent la propriété des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Alors que les possessions savigniennes des Hospitaliers dépendaient du Grand prieuré de France de l'ordre, installé à Paris, elles passent sous la dépendance de leur prieuré hospitalier de Saint-Jean en l'Île-lez-Corbeil en 1353-1354. à ce moment là, les terres de la commanderie de Savigny s'élevaient à 1 500 arpents[39].

La commanderie continua à prospérer sous les Hospitaliers et le commandeur avait la haute, moyenne et basse justice, il était le collateur de Savigny et le grand décimateur sur l'ensemble de ses terres qui comprenait Saint-Leu, Noisement, Forges, Villebohet, le Plessis-le-roi, La Grange-du-Bois et les dépendances de Savigny[39].

La période moderne

La commune est peu touchée par les guerres de Religion qui ébranlent la France du XVIe siècle, les protestants étant peu nombreux dans la région. Au cours de la période moderne, l’emprise des Hospitaliers sur Savigny-le-Temple diminue au profit des seigneurs de La Grange La Prévôté, de Nandy et de Saint-Port (actuellement Seine-Port). À partir de 1614, le fief de La Grange La Prévôté est tenu par la famille Mithon de Senneville (dont Jean-Jacques (1669-1737), aussi au Plessis). Les habitants, eux, produisent surtout des céréales et du vin. La population stagne de 1692 à 1741 avec des périodes de grands déficits naturels, puis s'accroit avec des périodes de déficits aussi nombreuses mais moins importantes en durée et en quantité[40]. La Révolution française ne semble pas trop affecter le village. Le curé fait partie des prêtres constitutionnels, et la commune prend le nom de Savigny-sur-Balory, de 1793 à 1798. Des terres sont vendues comme biens nationaux, mais les ventes aux enchères s’étendent en longueur et les prix d’achat sont trop élevés pour que les locaux puissent en profiter. Enfin, en 1800 la commune entre dans le canton de Melun-Nord.

L'influence de la famille Clary

La ville est ensuite marquée par le couple Bernadotte-Désirée Clary, mariés en 1798 et qui recherchent un logis à Paris ainsi qu’une résidence à la campagne. Pour cette dernière, leur choix se porte sur le château de La Grange La Prévôté. Le parc est embelli et le château est modifié. Toutefois, le couple est peu présent dans la commune et le domaine est laissé à l'abandon. Bernadotte, devenu héritier du roi de Suède en 1810, participe à la coalition forgée contre Napoléon Ier en 1812 et se voit donc obligé de se séparer de son domaine de Savigny-le-Temple. C’est le frère de Désirée Clary, le comte Joseph Nicolas Clary (1760-1823), qui se porte acquéreur du château fin 1812-début 1813. S’il réside à Paris, ses enfants sont élevés dans sa nouvelle acquisition. Il meurt en 1823. En 1830, son fils François est désigné par les habitants comme capitaine de leur garde nationale, à 16 ans. En 1841, il devient maire de la commune, mais y réside peu. En 1846, il se marie, s’installe dans son domaine, mais perd son poste de maire, qu’il retrouve de 1852 à 1871 puis de 1879 à 1884, signe de l'influence de la famille Clary dans la commune.

Cette emprise s'observe grâce au cadastre fermé en 1827. Le village compte alors 89 maisons au bourg, 13 au Petit-Plessis et 40 à Noisement. 78 % du territoire appartient à trois propriétaires fonciers : les Clary possèdent 547 hectares de terres, soit la moitié du territoire communal. Puis viennent La Grande Ferme avec 181 hectares, et le marquis de Perthuis[41] - [42] (de la famille des ex-seigneurs de Nandy) qui possède 179 hectares. Le reste est constitué de propriétés de moins d'un hectare. La commune compte également une vingtaine de boutiquiers, artisans et commerçants. La mortalité est si forte qu’entre 1825 et 1840 la population diminue. Jusqu'en 1880, les habitants cultivent surtout le froment, car le pain blanc est alors très apprécié, ainsi que l'avoine, car le cheval est très utilisé.

1880-1972 : une période de changements

La chute du cours du froment dans les années 1880 pousse les habitants à diversifier leur production. Ainsi, la culture de la betterave se développe, ce qui entraîne la création d’une distillerie à la Grande Ferme pour produire de l’alcool. L’élevage d’ovins domine sur les autres espèces, et le nombre de têtes s’accroît à partir des années 1880. On en tire de la laine, mais aussi de la viande d’agneau, plus rentable à produire pour les paysans. Les vignes disparaissent également dans les années 1880 à la suite du phylloxera et sont remplacées par des poiriers et des pommiers à cidre. La crise des années 1880 et le coût élevé des nouvelles pratiques agricoles mises en œuvre entraînent la diminution du nombre d’exploitants, qui passe de 36 en 1866 à environ 15 en 1910, ce qui amène une concentration de la propriété foncière. La ville connaît l’exode rural et une faible natalité, qui sont compensés par l’arrivée de provinciaux. En 1872, 65 % des Savigniens sont nés dans le village, contre 30 % en 1911. En 1901, le village compte 182 maisons pour une population de 514 personnes, qui cultivent essentiellement du blé, de l'avoine, de l’orge et de la betterave, et qui élèvent surtout des moutons. Parallèlement, l’influence de la famille Clary diminue. Les maires sont ainsi souvent choisis parmi les exploitants de la Grande Ferme et ce jusque dans les années 1970.

47 villageois meurent au combat au cours de la première guerre mondiale, et l'exode rural se poursuit après guerre : en 1921, seuls 26 % des Savigniens sont nés dans la commune. Mais celle-ci accède au progrès : l’électricité est installée entre 1925 et 1927, tandis qu’on assiste à la mécanisation des pratiques agricoles, ce qui compense le manque de main-d’œuvre. De plus, la concentration des terres s’accentue. La population s’est accrue, car en 1931 il y a 727 habitants, puis 685 en 1936 (dont 99 étrangers). Les combats de 1940 entraînent le départ des villageois qui reviennent après la signature de l’armistice. Le la commune est libérée par les Américains. L’après guerre est difficile, car la municipalité connaît des problèmes financiers. L’eau courante arrive en 1954. Les années 1950 voient l’introduction de la culture du maïs ainsi que la mise en place du remembrement qui accentue encore la concentration des terres. Parallèlement l’élevage décline fortement. Toujours à la même époque le château de La Grange est acheté par l’Institut Gustave-Roussy qui en fait une antenne hospitalière pour le traitement des maladies cancéreuses.

La commune dans la ville nouvelle, une mutation profonde

C'est dans les années 1970 que la ville connaît un bouleversement majeur qui change radicalement son visage, à savoir une urbanisation massive commandée par l’établissement de la ville nouvelle de Melun-Sénart. Cette évolution s’observe grâce aux recensements de 1968, 1975, 1982, 1990 et 1999 et aux recensements annuels de 2006 et 2007. La population passe de 828 habitants en 1968 à 2 881 en 1975 (+ 293 habitants par an), 11 835 en 1982 (+ 1 279 habitants par an), 18 520 en 1990 (+ 836 habitants par an), 22 339 (+ 424 habitants par an) en 1999 et 26 905 en janvier 2007 (+ 571 habitants par an)[43]. L’accroissement de la population, déjà important entre 1968 et 1975, car en moyenne 293 habitants arrivent chaque année pour une population de 828 habitants en 1968, est le plus sensible entre 1975 et 1982, les années 1980, mais surtout 1990, voyant un ralentissement de l’augmentation. Toutefois, une reprise s’amorce lors de la période 1999-2006. L'augmentation de la population est due, de 1968 à 1990, au solde migratoire, largement positif entre 1968 et 1999, mais qui va diminuant, passant de 8 165 personnes entre 1975 et 1982 à 808 entre 1990 et 1999. Le solde naturel (naissances moins les décès), faible, voire négatif entre 1962 et 1975, s’accroît de plus en plus entre 1975 et 1999 (de 789 personnes entre 1975 et 1982, il monte à 3 011 dans la période située entre 1990 et 1999) et contribue même plus à l’augmentation de la population que le solde migratoire entre 1990 et 1999[44]. L’augmentation moindre du nombre d’habitants entre 1990 et 1999 est donc dû à un ralentissement du rythme de l’arrivée de nouveaux habitants, non compensé par l’accroissement naturel, qui correspond à la baisse du rythme de construction, qui connaît une croissance spectaculaire de 1975 à 1982, passant de 323 logements à 3 520, avec, entre 1968 et 1975, un rythme annuel de construction de 70,85 logements qui atteint le chiffre de 385,86 de 1975 à 1982, puis décroit à 276,5 logements construits par an entre 1982 et 1990, et 190,11 entre 1990 et 1999[45]. L’accroissement de la population observable entre 1999 et 2006 provient surtout du solde naturel, le solde migratoire continuant de décroître (+ 0,2 % par an de 1999 à 2006 contre + 0,4 % par an de 1990 à 1999)[46], malgré la construction du quartier des Cités-Unies entraînant l’arrivée de nouveaux habitants. L’expansion urbaine de la ville commence d’atteindre ses limites.

Au début des années 1970 la commune se compose de trois espaces habités : Noisement au sud, le Bourg plus au nord, et le Petit-Plessis. La partie nord du village n’est occupée que par le château de la Grange. Le premier quartier à être construit est celui du Plessis-le-Roi. La zone d'aménagement concerté (ZAC) du Plessis-le-Roi est créée par arrêté préfectoral du [47]. Les travaux commencent en 1972, et certains logements sont occupés dès la fin de l’année 1973. La construction ne s’achève qu’en 1991. Elle consiste en la construction de 2 113 logements dont 45 % de résidences individuelles et 55 % de logements collectifs. La ZAC de Bois d’Arqueil est créée en 1973 sur les communes de Savigny-le-Temple et de Nandy et déclarée achevée par arrêté préfectoral d’achèvement le [48]. La ZAC de la Grange du Bois est créée le [48]. Elle est divisée en trois zones : A (le centre-ville, du nord du parc urbain à l’avenue Pierre-Mendès-France), B (quartier des Poètes : du nord de l’avenue Pierre-Mendès-France à l’avenue Charles-de-Gaulle), C (quartiers de la Résistance et des Droits-de-l’Homme). C’est dans cette ZAC qu’est située la gare ouverte le , en rase campagne. Le quartier de Plessis-la-Forêt se développe également dans les années 1970[48]. Il est relié au quartier de Plessis-le-Roi par un pont et une passerelle réservée aux piétons.

La ZAC d’extension du bourg est créée le . Mais sa réalisation est différée par des protecteurs de l’environnement. La ZAC du Mont-Blanc (quartier des Cités-Unies), elle, est née le [49]. Le projet est validé en 1998 par le préfet de Seine-et-Marne. Les constructions sont érigées sur des champs. La partie ouest est construite, celle de l’est étant en cours de construction. En 1998 est lancée l’extension de 35 hectares de la ZAC de la Grange du Bois. Cette explosion urbaine est marquée par l'existence d'un équilibre entre les espaces urbanisés de Savigny-le-Temple, dans la mesure où au milieu des années 1990, la ville possède plusieurs centres, et non un seul. Cela est d’abord dû à la forme en croissant de la ville, qui rend plus difficile l’installation d’un centre-ville proche de chaque quartier. Plusieurs d’entre eux (Bourg, Plessis-le-Roi, Plessis-la-Forêt et Centre ville) possèdent leur propre centre (fonction commerciale essentiellement) qui les rend autonome vis-à-vis des autres. Le centre ville dispose pourtant alors d’un avantage, dans la mesure ou il regroupe les activités administratives (mairie) et de communication (gare) que n’ont pas les autres quartiers. Les années 2000 voient l’ouverture de travaux réalisant une centralisation de la commune. Cela concerne la place du : la gare est rénovée, le Millénaire, salle de spectacles et de conférences d’une capacité de 1 000 places est inauguré le , et un commissariat de police est construit[50]. Finalement, l'existence d'un équilibre entre les différentes parties de la ville, tempéré par l'importance du centre, semble définir la morphologie urbaine de la commune.

En 2012, face à l'augmentation de la délinquance, en partie liée au trafic de drogue dans les nouvelles zones urbanisées, les quartiers Centre-ville et Droits de l'Homme sont classés Zone de sécurité prioritaire[51], une première pour le département de Seine-et-Marne.

Depuis le , Savigny-le-Temple fait partie de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, qui réunit 23 communes réparties sur les départements de Seine-et-Marne et de l'Essonne.

Politique et administration

En 2001, la commune a reçu le label « Ville Internet @@ »[52].

Liste des maires

Budget et fiscalité 2016

En 2016, le budget de la commune était constitué ainsi[57] :

- total des produits de fonctionnement : 45 614 000 €, soit 1 505 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 4 447 000 €, soit 1 453 € par habitant ;

- total des ressources d'investissement : 6 759 000 €, soit 223 € par habitant ;

- total des emplois d'investissement : 6 477 000 €, soit 214 € par habitant ;

- endettement : 16 798 000 €, soit 554 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d'habitation : 19,31 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 47,10 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 100,49 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,00 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 0,00 %.

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2014 : médiane en 2014 du revenu disponible, par unité de consommation : 20 131 €[58].

Jumelages

| Ville | Pays | Période | ||

|---|---|---|---|---|

| Boutilimit[59] | Mauritanie | depuis le | ||

| Comarnic[59] | Roumanie | depuis le | ||

| commune de Tyresö[59] | Suède | depuis le | ||

| Iznalloz[59] | Espagne | depuis le | ||

| Ndjili[59] | République démocratique du Congo | depuis le | ||

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[60] - [Note 8].

En 2020, la commune comptait 30 169 habitants[Note 9], en diminution de 0,01 % par rapport à 2014 (Seine-et-Marne : +3,69 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

La population est très jeune, puisque Savigny-le-Temple se place en deuxième position des villes de plus de 20 000 habitants les plus jeunes de France[63], avec 36,2 % de la population de moins de 20 ans.

Caractéristiques

En 1999, la population s’élevait à 22 339 habitants, dont 11 260 femmes et 11 071 hommes. En 2006, elle est de 26 935 personnes. La pyramide des âges était comparable à celle de Seine-et-Marne. Dans les deux cas, on observe que deux catégories d’âge sont fortement représentées : de 1 à 22 ans puis de 27 à 56 ans. Cette caractéristique ne se retrouvait pas au niveau régional et national, avec une forte représentation des 25 à 53 ans. En 1999, 36,2 % des habitants avaient moins de 20 ans, contre 28,8 % en Seine-et-Marne, 25,2 % en Île-de-France et 24,6 % au plan national. Les personnes de plus de 55 ans, quant à elles, étaient sous représentées par rapport au niveau national. La commune se distingue donc par la jeunesse de sa population.

En 1999, 14,63 % des habitants étaient nés à l’étranger, ce qui est plus qu’en France et qu’en Seine-et-Marne, mais moins qu’en Île-de-France. 7,63 % des savigniens étaient de nationalités étrangères, ce qui est comparable au reste du département (7,67 %), mais moins qu’en Île-de-France (11,88 %) et plus qu’au niveau national (5,58 %).

Concernant les ménages, ils étaient en 1999 composés en grande majorité de familles (couple ou personne seule avec enfants et couples sans enfants). Mais leur proportion (92,4 %) est fortement supérieurs à celle du département (89 %), de la région (81,7 %), et plus encore, du pays (84 %). Les ménages d’une personne étaient largement sous-représentés par rapport au niveau national. Les couples avec enfants représentaient une part importante de la population (70,4 %) contre 62,3 % en Seine-et-Marne, 53,3 % en France et en Île-de-France. La proportion de familles monoparentales était également supérieure à celle de ces mêmes référents, et les couples sans enfants étaient peu nombreux. La moitié des ménages déclare des revenus annuels supérieurs à la moyenne de Seine-et-Marne et de l’Île-de-France[64]. La commune présente donc d’autres originalités : la prédominance des familles, et surtout des couples avec enfants, et une population plus aisée que dans le département ou même dans la région.

Enseignement

La ville dispose de onze groupes scolaires, chacun étant constitué d’une école maternelle et d’une école élémentaire. Trois se situent à Plessis-le-Roi, deux à Plessis-la-Forêt, trois au centre-ville, un au quartier de la Résistance, et un dernier aux Cités-Unies. Il y a également trois collèges et deux lycées, ces derniers étant situés à proximité l’un de l’autre dans le centre-ville.

Place Barthélemy-Cochet, on trouve l'ancienne école de filles, en meulière. Fondée en 1867 par la comtesse Clary, née Sidonie Talabot, tenue par les religieuses jusqu’en 1905, elle est revendue en 1907 à la municipalité. En activité jusque dans les années 1980, elle abrite désormais les services de l’inspection de l’Éducation nationale[65].

Groupes scolaires

- Les Rivières.

- Les Ormes.

- Chanteraine.

- Les Régalles.

- Désirée-Clary.

- Le Réveil-Matin.

- Louise-Michel.

- Pierre-Brossolette.

- Sidonie-Talabot.

- Marc-Bloch.

- Les Cités-Unies.

Collèges

- Collège Louis-Armand : démoli en 2006 maintenant 24 rue de Savigny.

- Collège Henri-Wallon.

- Collège de la Grange-du-Bois.

Lycées

- Lycée Pierre-Mendès-France : lycée général et technologique

- Lycée Antonin-Carême : lycée professionnel doublement labelisé « label Lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration » et « lycée des métiers de la vente et du commerce ». Le lycée Antonin-Carême propose de nombreuses formations professionnelles.

Sports

La ville dispose de nombreux équipements sportifs, avec le parc des sports Jean-Bouin qui se compose d’un complexe sportif et d’un stade nautique. La commune possède également quatre gymnases, des courts de tennis, un boulodrome, un terrain de baseball et une salle de boxe thaïlandaise[66]. Deux organismes s’occupent des sports dans la commune : l'Office municipal des sports (OMS) et l'Association sportive du Plessis Savigny-le-Temple (ASPS), créée en 1975. Ces équipements et ces organismes permettent la pratique de nombreux sports, comme le football, l'athlétisme, le rugby, le baseball, les sports de combat ou encore la natation.

Lors des championnats de France National d'athlétisme de 2006, deux des athlètes de l’ASPS, dont l'un a obtenu trois médailles en championnat de France, se sont qualifiés pour le niveau Élite. Au cours des championnats de France jeunes de 2006, le club a gagné une médaille d’or et une autre d'argent.

La commune a possédé jusqu'à 2012, date de son déménagement à Lieusaint, une équipe de baseball, les Templiers de Sénart. Champions de France de nationale 1 (la deuxième division de ce sport en France) en 1997 et en 2003, les Templiers évoluent en Élite (division 1) depuis 2004. Le club a terminé troisième de la coupe d’Europe CEB A en 2006, vice-champion de France en 2007, champion de France en 2014.

Le club de Savigny Rugby Sénart de rugby à XV a un effectif de 180 membres en 2013.

Cultes

Savigny-le-Temple possède deux lieux de cultes catholiques. Le plus ancien est l’église Saint-Germain, qui date du XIIIe siècle, sise place de l’église, au quartier du bourg. Elle propose trois services religieux par semaine. L’autre est l’église Tibériade, rue de Rougeau, dans le quartier de Plessis-le-Roi, et propose deux services hebdomadaires.

Il y a également un temple protestant évangélique[67], situé avenue du Général-de-Gaulle, avec un office religieux chaque dimanche matin.

On trouve aussi une mosquée[68] - [69] et une salle utilisée gratuitement comme temple hindouiste[70].

Il n’y a cependant pas de synagogue, les plus proches se trouvant à Melun[71] et Nangis.

Société et économie

La commune a réservé une partie de son territoire aux entreprises. Ce parc d’activité se compose de plusieurs pôles : tertiaire (près de la gare ferroviaire), logistique (nord et sud du parc d’activités), industriel, et commercial (Boissénart, également sur la commune de Cesson)[72]. Les entreprises installées en ville sont en grande majorité de petites entreprises (moins de dix salariés). 79,06 % des entreprises travaillent dans les services (surtout dans le commerce, la restauration et le service aux entreprises), 11,58 % dans la construction et 9,35 % dans l’industrie (notamment dans l’agroalimentaire, la métallurgie, et la mécanique)[73].

De 1982 à 2007, le siège social de Beiersdorf France se situait dans la zone industrielle de Savigny-le-Temple[74], l'usine fabriquant des produits des marques Nivea, Hansaplast et Labello. Le la direction du groupe annonce sa volonté de vendre l’usine et le site logistique, et de déplacer son siège social français[75]. L’acquéreur de l’usine, en plus de sa propre production, devra effectuer celle de Beiersdorf. Fin décembre 2006, la société Fareva reprend l'activité industrielle de Beiersdorf France et le transporteur Norbert Dentressangle la partie logistique (dont le site, depuis racheté par XPO Logistics, est classé Seveso « seuil haut »).

De 1982 à 2015, Hardi-Evrard, un spécialiste de la protection des cultures agricoles avait son siège commercial à Savigny-le-Temple.

De 2002 à 2018, Kuehne + Nagel possédait un entrepôt de 67 500 m2 à Savigny-le-Temple, classé Seveso « seuil haut ». Le site est repris et déclassé en « seuil bas ».

La SCADIF (Société coopérative d'approvisionnement de l'Île de France), centrale d'achats des magasins E.Leclerc, occupait un entrepôt logistique de 70 000 m2 sur la commune. Le site est vendu en 2021[76].

Concernant la population active, elle s’établissait à 11 216 personnes en 1999, et à 13 363 en 2006, et la population active ayant un emploi s’élevait à 9935 personnes en 1999. Après une hausse considérable entre 1982 et 1990 (+ 62,7 %), l’accroissement de cette catégorie ralentit, tout en conservant un rythme soutenu (+16,3 %). La répartition de la population active de plus de 15 ans par Catégories Socio-Professionnelles (CSP) est intéressante. Aucun savignien ne travaille dans l’agriculture, qui fut pourtant la principale activité de la commune au début du XXe siècle. On observe une sous-représentation des artisans, commerçants et chefs d’entreprise par rapport aux niveaux départementaux, régionaux et nationaux, ainsi que des actifs travaillant dans les professions intermédiaires. Les ouvriers, s’ils sont proportionnellement plus nombreux qu’en Île-de-France (21,7 % des actifs de plus de 15 ans contre 16,5), le sont moins qu’en France ou qu’en Seine-et-Marne. Les employés, eux, sont plus représentés qu’au plan départemental, régional et national (35,2 % contre respectivement 31,4 %, 29,5 % et 28,8 %).

Seuls 18,9 % des actifs ayant un emploi travaillent à Savigny-le-Temple même, une part anormalement faible comparée à celle de l’Île-de-France (30,5 %) ou du pays (39,1 %), mais moins vis-à-vis du département (21,7 %). Pourtant la commune dispose d’une zone d’activité, signe d’un grand effort réalisé en matière économique. Mais ce problème est également celui de la ville nouvelle de Sénart dont Savigny-le-Temple fait partie. Le rapport actifs/emploi, prévu pour atteindre 1 au sein de la ville nouvelle, n’atteint que 0,6[77] Les habitants doivent donc partir travailler ailleurs, notamment à Paris et à Melun[78].

Le taux de chômage s’élevait à 11,1 % des actifs en 1999, un chiffre supérieur à celui du département, mais inférieur à celui de la région et du pays (12,8 % en France). En mai 2006, il touchait 10,2 %. Ce chiffre a augmenté en 2003 et 2004 (12,21 % en novembre 2004), s'est stabilisé autour de 12 % entre novembre 2004 et septembre 2005, mais diminue depuis[79]. En 1999, il touchait surtout les 15-24 ans (22,3 %) et se situait autour de 10 % entre 25 et 50 ans. Si les taux de chômage des 25-49 ans et celui des 50 ans et plus étaient inférieurs à ceux de Seine-et-Marne, de l’Île-de-France et du pays, il n’en est pas de même pour les plus jeunes (moins de 25 ans), dont le taux, inférieur à celui du pays, était supérieur au niveau départemental et régional.

Les femmes sont peu présentes parmi les actifs occupés dans les catégories artisans, commerçants et chefs d’entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures, et les professions intermédiaires. Pour ce qui est des employés, elles sont dans la moyenne (74 % contre 74,9 % en Seine-et-Marne ou 75,5 % en France). Le chômage touche plus les femmes que les hommes (2,9 points de différence). Les femmes habitant Savigny-le-Temple sont donc plus fragilisées dans le marché du travail que dans le reste du pays.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Saint-Germain-d'Auxerre : place de l’Église. En grès et meulière. Un lieu de culte existe à cet emplacement au XIe siècle. En 1149, le roi de France Louis VII fait donation du lieu aux Templiers. La partie la plus ancienne de l’édifice est la nef. Le chœur et la chapelle latérale sont ajoutés à la période gothique. La flèche de l’église date du XIXe siècle. Le tout est restauré en 1993. La cloche est de 1697[80].

- Château de la Grange[81] : avenue du 8-mai-1945. En pierre enduite et en brique. Domaine de 13 hectares. Bâti sur un ancien fief médiéval. La famille Mithon possède ce château au XVIIIe siècle. Il est vendu à la Révolution, et racheté le par Bernadotte. Le château devient ensuite la propriété de la famille Clary-Talabot, apparentée aux Bernadotte. L’Institut Gustave-Roussy occupe les lieux des années 1950 à 1998. La commune s’occupe du site depuis 1999. Le parc a fait l'objet d'un pré-inventaire (jardins remarquables, documentation préalable)[82] - [83]. Le domaine est labellisé au titre du patrimoine d'intérêt régional depuis le 19 mars 2019.

- Écomusée - Ferme du Coulevrain : place George-Henri-Rivière. En grès et meulière. Le site est occupé dès la période gallo-romaine, quand s’installe une villa romaine. En 1149, le lieu est donné par Louis VII aux Templiers. L’ordre est dissous, et l’endroit devient propriété des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, établis à Corbeil. Au XVIIIe siècle, le site passe entre les mains de l’ordre de Malte. Devenue un bien national sous la Révolution, la ferme est achetée en 1788 par un dénommé Germain Garnot. Au début du XXe siècle, elle fait travailler de 75 à 175 personnes, exploitant 250 hectares. À partir de 1986, elle n’est plus exploitée, car rachetée par le SAN de Sénart. La commune gère le site à partir de 1990. Un écomusée y est fondé, consacré aux arts et traditions populaires. Parmi les parties les plus anciennes : porte à chanfrein du XIe siècle, escalier (de la maison de maître) du XIVe siècle en grès et meulière. L'écomusée ferme en 2016.

- Distillerie : située à proximité de la ferme du Couleuvrain. Construite en 1889, elle produit de l’alcool à partir de la pulpe de la betterave. Son activité cesse en 1956.

Culture

L’équipement culturel est récent, le plus ancien (hors écomusée) étant l’espace Prévert, ouvert en 1982. À Plessis-la-Forêt s'est ouvert, à l’automne 2006, le Café-Danses Bobby-Sands, un lieu consacré à la danse accueillant amateurs et professionnels. La ville dispose d’une médiathèque dans le quartier de Plessis-le-Roi, l’espace Prévert. Il est composé d’une bibliothèque de livres et de CD, d’une salle de cinéma et d’une salle d’exposition. Une autre médiathèque a ouvert ses portes, en 2007, dans le quartier des Cités-Unies, avec pour but d’offrir un fond d’une taille adaptée à l’accroissement de la population depuis les années 1980. Dans le centre-ville se trouvent de nombreux équipements culturels. Ainsi du conservatoire municipal de musique Gabriel-Fauré. C’est aussi le cas du café-musique l’Empreinte, un lieu à l’architecture originale qui, ouvert depuis le , propose des spectacles musicaux variés dans une salle de 400 places. Il contient aussi une salle de danse et un studio d’enregistrement. Non loin de là, le Millénaire a ouvert ses portes le . Il s’agit d’un bâtiment comportant quatre salles, dont la grande salle de 600 places assises. Le Millénaire y accueille divers évènements et spectacles. Enfin, au bourg se trouvait l'écomusée, un musée consacré aux arts et traditions populaires.

Personnalités liées à la commune

- Jean-Jacques Mithon de Senneville (1669-1737), administrateur colonial, y est né.

- Le général Bernadotte (1763-1844) et Désirée Clary (1777-1860), propriétaires du château de la Grange, puis roi et reine de Suède et de Norvège.

- Joseph Nicolas Clary (1760-1823), homme politique, frère de la précédente.

- François Jean Clary (1814-1889), homme politique, fils du précédent.

- Patrice Leconte (1947-), réalisateur, scénariste, metteur en scène, dessinateur et écrivain français, parrain de l'Espace Prévert.

- Olivier Faure (1968-), homme politique, résident de la commune.

- Emma Shapplin (1974-), auteur-compositeur-interprète, y est née.

- Bettina Goislard (1974-2003), membre du HCR, fut la première personne à mourir en mission pour l'ONU depuis la chute du régime des Talibans, a fait ses études au lycée Pierre-Mendès-France dont l'amphithéâtre porte désormais son nom.

- Teddy Atine-Venel (1985-), athlète spécialiste du 400 m, membre du club Savigny Sénart Athlétisme.

- Clément Chantôme (1987-), footballeur, joueur au Savigny-le-Temple FC de 1993 à 1998.

- Granddi Ngoyi (1988-), footballeur, ancien du Savigny-le-Temple FC

- Guizmo (1991-) rappeur, y vécut.

- Axel Reymond (1994-), nageur, champion d'Europe du 25 km en eau libre à Berlin en 2014, membre du club Association Sportive Le Plessis Savigny.

- Melvin Raffin (1998-), athlète, spécialiste du triple saut, recordman du monde junior en salle (17,20 m le 3 mars 2017 à Belgrade), membre du club Savigny Senart Athletisme.

Héraldique, logotype et devise

|

Les armes de la ville se blasonnent ainsi : coupé au 1) tiercé en pairle : au I d’argent à la croix pattée fichée de gueules, au II d’azur aux deux roses d’argent rangées en fasce, au III d’or aux deux roses de gueules tigées et feuillées de sinople rangées en fasce, au 2) parti : au I d’azur au croissant d’argent et au chef d’or, au II d’azur au vol d’argent et à l’épée brochante du même garnie d’or, accostée en chef de deux étoiles du même. |

|---|

Voir aussi

Bibliographie

- Le patrimoine des communes de la Seine-et-Marne - tome 1, Paris, Editions Flohic, , 1507 p. (ISBN 2-84234-100-7), « Savigny-le-Temple », p. 1368–1370

- Collectif, La population de Savigny-le-Temple au XVIIIe siècle, Savigny-le-Temple, Collège Henri-Wallon, date non mentionnée.

- Alain Traca, Il était une fois Savigny-le-Temple, Savigny-le-Temple, Ville de Savigny-le-Temple, 1995.

- Alain Traca, Guide des rues et des quartiers de Savigny-le-Temple, Savigny-le-Temple, Ville de Savigny-le-Temple, 1998.

- Henri Wasserman, La grande besace : ou de l'instruction publique dans l'enseignement primaire au village de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) et principalement en ce qui concerne l'éducation des filles depuis l'an de grâce 1674, Savigny-le-Temple, écomusée de Savigny-le-Temple, collection mémoires et histoire, 1995.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Savigny-le-Temple sur le site de la CA Grand Paris Sud

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune

- Cavités souterraines

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Contrairement au hameau ou écart qui est un groupe d’habitations , un lieu-dit n'est pas forcément un lieu habité, il peut être un champ, un carrefour ou un bois...

- Statistiques 2018 de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols “Corine Land Cover”.

- En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas toujours égale à 100 %.

- Voir la Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU).

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Zones ZNIEFF de Savigny-le-Temple » sur Géoportail (consulté le 15 janvier 2021)..

Références

- « Savigny-le-Temple » sur Géoportail. Carte IGN classique.

- « Plan séisme consulté le 29 juin 2021 ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ru de Balory (F4495000) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Fossé 01 de la Fontaine Ronde (F4495100) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Fossé 01 du Couleuvrain (F4495200) » (consulté le ).

- Site SIGES – Seine-Normandie (Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Seine-Normandie), consulté le 5 décembre 2018

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Savigny-le-Temple », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « Forêt de Rougeau » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Paris », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Paris », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des lieux-dits français », sur MémorialGenWeb (consulté en ).

- Source : http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/c_affiche.affiche?nivgeo=C&codgeo=77445&produit=P_LOGB&theme=ALL&typeprod=ALL&lang=FR

- Source : http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=77445&p_id_princ=PRINC1&p_id_second=PRINC1A&p_langue=FR&p_specim=N&p_pourcent=1 et http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/c_affiche.affiche?nivgeo=C&codgeo=77445&produit=P_LOGB&theme=ALL&typeprod=ALL&lang=FR

- Source : http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/c_affiche.affiche?nivgeo=C&codgeo=77445&produit=P_LOGA&theme=ALL&typeprod=ALL&lang=FR, http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/c_affiche.affiche?nivgeo=R&codgeo=11&produit=P_LOGB&theme=ALL&typeprod=ALL&lang=FR « Copie archivée » (version du 18 mars 2009 sur Internet Archive) et http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/c_affiche.affiche?nivgeo=D&codgeo=77&produit=P_LOGA&theme=ALL&typeprod=ALL&lang=FR

- Site Corine Land Cover Mises à jour.

- [PDF]Fiche communale d'occupation des sols en 2017 (comparaison avec 2012) sur le site cartoviz.iau-idf.fr

- Source : Collectif, Sénart 30 ans, rétrospective 1960-2003, Savigny-le-Temple, EPA Sénart, mars 2004, p. 24.

- Statistiques officielles de l'Insee, section Logement consulté le 5 juillet 2020

- Halphen-Lot, Lothaire, p. 156.

- Tardif, 504.

- Archives nationales, S 5147a.

- Annales Gâtinais, XXXI, 1913, p. 346.

- Archives nationales, S 5146a.

- Archives nationales, P 131, fol. 35 v°.

- Archives nationales, S 5146b.

- Archives de la Seine-et-Marne, L 48.

- La section de ce chapitre allant de l'Antiquité aux années 1970 se fonde sur : Alain Traca, Il était une fois Savigny-le-Temple, Savigny-le-Temple, Ville de Savigny-le-Temple, 1995

- Fiche de la fouille du site du Mont-blanc sur Inrap.fr

- Archives nationales K 23, n.15, 10

- Mannier (1872) p. 59

- Archives nationales S 5749, inventaire de titres

- Archives nationales S 5745, supplément n. 63

- Mannier (1872) p. 60

- Collectif, La population de Savigny-le-Temple au XVIIIe siècle, Savigny-le-Temple, Collège Henri-Wallon, date non mentionnée, p. 24-26.

- « Lucien-Julien de Perthuis, fils de Julien-Thérèse II et père du marquis Lucien-César-Edmond », sur Geneanet, généalogie de Gilles Lecomte.

- « Pert(h)uis, p. 722-728, notamment p. 727 », sur Dictionnaire de la Noblesse, t. XV, par François-Alexandre Aubert de La Chesnaye des Bois et Jacques Badier, chez Schlesinger à Paris, 1869.

- Pour les recensements de 1962 à 1999 consulter : Recensement 1999, Évolution démographique 1962-1999 Pour 2006 voir : http://www.senart.com/web/3886.htm

- Recensement 1999, Évolution démographique 1962-1999

- RECENSEMENT DE LA POPULATION FRANÇAISE MARS 1999

- Insee - Résultats du recensement de la population de 2006

- Alain Traca, Guide des rues et des quartiers de Savigny-le-Temple, Savigny-le-Temple, Ville de Savigny-le-Temple, 1998.

- Alain Traca, Guide des rues et des quartiers de Savigny-le-Temple, Savigny-le-Temple, Ville de Savigny-le-Temple, 1998

- Sénart, 30 ans, Rétrospective 1960-2003, Savigny-le-Temple, Établissement public d’aménagement de Sénart, mars 2004, p. 57

- Le Millénaire - Savigny-le-Temple

- Savigny devient zone de sécurité prioritaire

- Palmarès des Villes Internet sur le site de l'association. Consulté le 01/10/2009.

- « Le maire de Savigny démissionne », Le Parisien, édition de Seine-et-Marne, (lire en ligne).

- « Marie-Line Pichery élue maire », Le Parisien, édition de Seine-et-Marne, (lire en ligne).

- Le Conseil d'administration, sur epa-senart.fr

- Sylvain Deleuze, « Savigny-le-Temple : Marie-Line Pichery réélue dans un fauteuil : Marie-Line Pichery a récupéré son siège de maire de Savigny-le-Temple, lors d’un conseil municipal d’installation samedi soir », Le Parisien; édition de Seine-et-Marne, (lire en ligne, consulté le ) « Le 15 mars dernier, l'élue socialiste avait été élue au premier tour des élections municipales avec 52,83 % des suffrages exprimés. Maurice Pallet, avec la liste Savigny-j'y tiens était arrivé 2 e avec 21, 92 % des voix, et Hervé Kiteba-Simo, avec la liste Unis pour Savigny, 3 e avec 20,93 % des voix ».

- Les comptes de la commune

- Chiffres clés Évolution et structure de la population. Dossier complet

- « https://www.savigny-le-temple.fr/content/savigny-ville-jumelee »

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- L'internaute : Encyclopédie des villes de France

- Collectif, Atlas Statistique des villes nouvelles, p. 63.

- Bibliographie : Henri Wasserman, La grande besace : ou de l'instruction publique dans l'enseignement primaire au village de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) et principalement en ce qui concerne l'éducation des filles depuis l'an de grâce 1674, Savigny-le-Temple, écomusée de Savigny-le-Temple, collection mémoires et histoire, 1995, p. 112-113 ; Alain Traca, Il était une fois... Savigny-le-Temple, Savigny-le-Temple, Ville de Savigny-le-Temple, 1995.

- Site de la ville de Savigny-le-Temple

- Église Protestante évangelique

- Association culturelle musulmane

- Les Statuts de l'ACMSLT

- Temple de Siva en France et association culturelle franco-indienne

- Synagogue Etz Haïm-Acim à Melun

- Consulter : http://www.savigny-le-temple.com/cgi-bin/page.pl?rub=econ&srub=sarl&mode=past

- Consulter: http://www.savigny-le-temple.com/cgi-bin/page.pl?rub=econ&srub=sarl&mode=chif1

- « Les boites françaises de Nivea », sur Calendrier des reconstitutions historiques XXème siècle (consulté le )

- La République de Seine-et-Marne, 11 septembre 2006, édition A Melun-Val de Seine-Sénart.

- « Seine-et-Marne. Le site de la Scadif racheté à Savigny-le-Temple », sur actu.fr (consulté le )

- [PDF] Newsletter économique de mai 2006 (n° 6)

- Selon : Atlas statistique des villes nouvelles d’Île-de-France, 1996, p. 65.

- Selon les statistiques communiquées par la municipalité: http://www.savigny-le-temple.com/cgi-bin/page.pl?rub=econ&srub=sarl&mode=empl

- Notice no PM77001654, base Palissy, ministère français de la Culture cloche de l'église

- Savigny-le-Temple, château de La Grange-la-Prévôté

- « Parc du château de la Grange-la-Prévôté », notice no IA77000346, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Domaine de la Grange - La Prévôté (14 ha)