Panda géant

Ailuropoda melanoleuca

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Classe | Mammalia |

| Ordre | Carnivora |

| Sous-ordre | Caniformia |

| Famille | Ursidae |

| Genre | Ailuropoda |

Répartition géographique

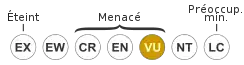

VU C2a(i);D1 : Vulnérable

Statut CITES

Statut CITES

Le panda géant (Ailuropoda melanoleuca) est une espèce de mammifères, habituellement classée dans la famille des ursidés (Ursidae), endémique de la Chine centrale. Il fait partie de l'ordre des Carnivores, même si son régime alimentaire est constitué à 99 % de végétaux, principalement du bambou.

Il ne vit que dans le centre de la Chine, dans des régions montagneuses recouvertes de forêts d'altitude, des provinces du Sichuan et du Gansu (dans les régions traditionnelles de l'Amdo et du Kham du Tibet oriental), ainsi qu'au Shaanxi, entre 1 000 et 4 000 mètres.

Jusqu'en 1901, le panda géant était connu par les anglophones sous le nom de « parti-coloured bear[2] ». Par la suite, il fut lié au panda roux (Ailurus fulgens), avec lequel il possède des caractéristiques communes comme le « sixième doigt » ou « faux pouce », qu'il partage également avec Simocyon batalleri, l'ancêtre européen d'il y a neuf millions d'années du panda roux, ayant la taille d'un puma, retrouvé à Batallones-1, près de Madrid[3]. Ailurus fulgens appartient en réalité à une autre famille, les Ailuridae, dans la superfamille des Musteloidea, qui comprend également les belettes, les moufettes et les procyonidés.

Étymologie et histoire de la nomenclature

Morphologiquement, son nom normalisé chinois actuel, est « grand chat-ours » (大熊猫, )[4]. En tibétain son nom signifie ours-panaché (tibétain : དོམ་ཁྲ, Wylie : dom khra).

Le nom de genre Ailuropoda vient du grec αἴλουρος / ailouros, « chat » et de πούς, ποδός / pous, podós, « pied », soit « à pied de chat ».

L’épithète spécifique melanoleuca en latin scientifique vient du grec μέλας, μέλανος / mélas, mélanos, « noir » et λευκός / leukós, « blanc ».

Armand David (1826-1900) un missionnaire botaniste et zoologue collecta durant son séjour en Chine des milliers des spécimens de plantes et d’animaux, non décrits par la botanique et la zoologie de son époque[5]. Il les préparait et envoyait par caisses entières au Muséum national d’histoire naturelle pour description et classification plus précises[6]. Parmi les mammifères, le père David est célèbre pour sa découverte du Panda géant au Tibet oriental. Durant sa seconde mission d’exploration naturaliste en Chine centrale, il se fixa à Dengchigou, actuellement dans le xian de Baoxing[n 1], à 200 km à l’ouest de Chengdu la capitale du Sichuan, dans une région d’ethnie tibéto-birmane Jiarong (au XIXe siècle appelée en chinois Mantze 蛮族 manzu « barbare »).

Chez un chasseur local, il voit pour la première fois la peau de ce qui semble être un ours blanc et noir de belle taille. Il charge des chasseurs indigènes de lui en ramener un. Dix jours plus tard, le , ils lui apportent un jeune « ours blanc » selon leur terme, capturé vivant et malheureusement tué pour la commodité du transport. Il note : « Le jeune ours blanc qu’ils me vendent fort cher, est tout blanc, à l’exception des quatre membres, des oreilles et du tour des yeux, qui sont d’un noir profond. Ces couleurs sont les mêmes que celles de la peau adulte que j’ai examinée l’autre jour chez le chasseur Li. Il s’agit donc d’une nouvelle espèce d’ursidé qui est très remarquable non seulement par sa couleur, mais encore par ses pattes velues en dessous et par d’autres caractères »[5]. Il joindra à la caisse qui emportera l’animal à Paris, une note descriptive

- « Ursus melanoleucus, provist. – un mâle adulte avec tous ses os, une jeune femelle avec son squelette aussi […] Il est très difficile de tuer cet ours et pour avoir ce vieux mâle que je vous envoie, douze ou quinze chasseurs ont dû travailler pendant un demi-mois et sacrifier bon nombre de leurs chiens » (Armand David[5], )

Le zoologue Milne-Edwards du Muséum national d’histoire naturelle qui analysera la caisse envoyée par le père David indiquera

- « L’animal qui, sans contredit, présente le plus d’intérêt, est celui que M. l’abbé David nous avait signalé sous le nom d’Ursus melanoleucus. Par sa forme extérieure, il ressemble en effet beaucoup à un Ours, mais les caractères ostéologiques et le système dentaire l’en distinguent nettement et le rapprochent des Pandas et des Ratons. Il doit constituer un genre nouveau que j’ai appelé Ailuropoda. »[7]

Description

_-_446.jpg.webp)

Le panda géant est volumineux et massif : il pèse de 80 à 125 kg, avec une moyenne de 105,5 kg ; il mesure de 1,50 à 1,80 mètre de longueur, avec une moyenne de 1,65 mètre[8]. Comme chez la majorité des grands mammifères, les femelles sont généralement plus petites et moins massives[9].

Le panda est noir et blanc. Il est majoritairement constitué de blanc, avec les oreilles, les pattes et le contour des yeux noirs. Son pelage épais le protège du froid des régions de haute altitude où il vit.

Le panda possède six doigts dont un « faux pouce » opposable à ses cinq doigts. Phénomène de convergence évolutive, il provient de la transformation d'un os du poignet modifié (l'os sésamoïde). Stephen Jay Gould a utilisé cette particularité anatomique comme un exemple de « bricolage évolutif » dans son essai Le Pouce du panda[10]. Ce pouce est une adaptation liée à l'alimentation (il sert notamment à attraper les tiges de bambou dont il se nourrit en grande quantité) ou au déplacement[11].

Herbivore, il a de puissantes dents, pour broyer les bambous. Il possède 42 dents.

Son ouïe et son odorat sont très fins : il utilise surtout ces deux sens pour s'orienter et se repérer. Sa vue, en revanche, est plutôt médiocre : moins bonne que celle du chat ou de l'homme.

Exception

Le Panda de Qinling est une sous-espèce de panda résidant uniquement dans les montagnes de Qinling en Chine a une altitude de 100 à 3 000 m[12]. Il se distingue notamment par sa fourrure ventrale brune.

En 2019, un panda albinos est photographié pour la première fois dans le sud-ouest de la Chine[13].

Taxonomie

La classification taxonomique précise du panda a longtemps été discutée. Ainsi, « dans le passé, le panda roux a été classé dans une famille séparée, les Ailuridae avec le panda géant », mais cette classification est aujourd'hui abandonnée au bénéfice d'un classement du Panda géant chez les ursidés, classification basée sur sa dentition, l'étude de son squelette et la génétique[14] - [15].

Autre classification devenue obsolète, « tant le panda géant [...] que petit panda roux (Ailurus fulgens) ont été regroupés dans le passé comme procyonidés », la famille des ratons laveurs. Même si cette classification est également abandonnée, elle rappelle que les ursidés et les procyonidés sont deux sous-groupes assez proches parmi les carnivora[16].

Deux sous-espèces sont distinguées, la sous-espèce type A. m. melanoleuca et A. m. qinlingensis, le panda de Qinling qui se trouve dans la province du Shaanxi.

Sa description tardive en Occident s'explique par son habitat situé dans des régions difficiles d'accès aux Européens avant le milieu du XIXe siècle.

Dénominations en langue commune et classique

Daxiongmao en chinois moderne

Le nom chinois actuel de l’animal est « grand chat-ours » 大熊猫, [17]. Cette composition est pour le moins bizarre, puisqu'en chinois contemporain écrit de gauche à droite, la tête (ou noyau) d'un syntagme nominal étant en fin (à droite), il s’agirait d’un chat ayant des qualités d’ours et non l’inverse.

L’origine de cette incohérence, viendrait selon le professeur Hu Jinchu 胡锦矗, d’une erreur de sens de lecture des caractères[18]. Rappelons qu'ils peuvent se lire traditionnellement aussi bien verticalement de haut en bas, ou horizontalement de droite à gauche ou de gauche à droite (ordre qui s’est imposé sur le continent dans les années 1950, bien avant qu’à Taiwan). Lorsque le , un grand panda a été transféré de l’Université de Chengdu au parc Beibei de Chongqing pour une exposition, on créa de toutes pièces un nom chinois. Ce nom écrit horizontalement sur un panneau était en chinois (et en anglais) « 猫熊 », soit en lecture gauche-droite maoxiong[19], « ours-chat », ours ayant des caractéristiques du chat (peut -être une allusion au genre Ailuropoda « à pied de chat »). Mais les visiteurs qui avaient l’habitude de lire les livres de droite à gauche et qui ne connaissaient pas l'animal, ont lu xiongmao « chat-ours ». Cet usage oral s’est par la suite imposé en Chine.

Toutefois, l’ordre inverse a été recommandé à Taiwan. En , après l’élection à la présidence de Taiwan de Ma Ying-jeou, un président favorable à l’unification avec la Chine continentale, celle-ci offrit deux pandas géants Tuan Tuan et Yuan Yuan à Taiwan. On fit alors valoir que le nom devait être rectifié : l’animal était un ours et pas un chat et devait être appelé 猫熊 maoxiong[20].

Jusqu'au début du XXe siècle, le panda géant qui vit dans les forêts de bambous de montagne, à hautes altitudes, loin des hommes était peu connu des Chinois, à part des chasseurs locaux du Kham oriental qui l’appelaient baixiong 白熊 « ours blanc » d’après le père David ou huaxiong 花熊 « ours fleuri » pour les paysans du Sud Shaanxi[21] - [22].

À la suite de l’adoption d’un logo le représentant par le WWF, le panda devint rapidement une célébrité mondiale, à la fin du XXe siècle. Les autorités politiques chinoises surent en tirer bénéfice en pratiquant une diplomatie du panda. Il fut même élu « Trésor national de la Chine »[23].

Mo en chinois classique

Pour être digne du titre, il ne restait plus qu’à l’insérer dans le cours de la longue histoire culturelle de la Chine. Toutefois si le panda avait un nom en chinois classique, il avait été oublié. Des érudits chinois comme le professeur Hu Jinchu[18] tentèrent alors de le rapporter à la multitude d’animaux mythiques et de monstres étranges du « Classique des montagnes et des mers » (Shanhaijing)[24] et du « Classique des vers » (Shijing) ; pour lui, le panda géant possède plus de 30 dénominations dans la riche littérature chinoise.

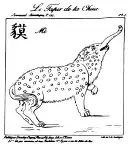

À partir des années 1970, certains[25] - [18] le reconnurent plus particulièrement dans le plus ancien dictionnaire Er ya sous les traits de « 貘 mo, le léopard blanc »[26]. Le Shuowen Jiezi, un dictionnaire de caractères du IIe siècle, définit ainsi ce même 貘 mo: « comme un ours, de couleur jaune et noir, venant du Shu » (l’actuel Sichuan)[27] - [25]. Guo Pu 郭璞 (276-324) dans ses commentaires de Er ya, note comme le Shuowen que le 貘 mo est « comme un ours, avec une petite tête, des pattes courtes, un mélange de noir et blanc ». Guo Pu précise que ses os sont solides, qu'il peut manger du fer et du cuivre et qu’il vit dans les monts Qionglai (situés dans le Sichuan)[25] - [28]. Au XVIe siècle, le médecin Li Shizhen reprend à propos de 貘 mo, les informations de la tradition et cite Su Song (1020-1101) « il est présent à Qian, à Shu et sur le mont Emei. Le Mo a une trompe d’éléphant, des yeux de rhinocéros, une queue de vache, et des pattes de tigre. Il mange les chaudrons des indigènes » (Bencao gangmu[29]).

Une illustration chinoise sur bloc de bois donne une représentation quadripartite de l’animal (en quatre parties associées à quatre animaux) tel que le poète des Tang, Bai Juyi l’avait décrit au IXe siècle et que Li Shizhen au XVIe siècle avait repris. Le sinologue Abel-Rémusat (1788-1832) ayant trouvé cette illustration de 貘 mo dans une encyclopédie chinoise, en a donné une reproduction dans le Journal asiatique[30] du (voir illustration ci-contre). Il y fait l’hypothèse hasardeuse qu’il s’agirait d’un tapir oriental. Sachant qu'on peut établir maintenant qu’il n’y a pas eu de tapir en Chine à l’époque historique[25], cette erreur eut cependant des conséquences considérables. Donald Harper[25] montre qu’au milieu du XIXe siècle, pour les zoologues européens et les dictionnaires bilingues chinois, mo désignait le tapir. Et à la fin du siècle, cette hypothèse était considérée comme un fait bien établi par la science au Japon et en Chine. En 1885 au Japon, un manuel de zoologie et en 1915 en Chine un dictionnaire Ciyuan, interprètent mo 貘 comme un tapir[25]. Les scientifiques chinois utilisèrent le caractère mo 貘 pour créer les noms de genre 貘属 moshu Tapirus et de famille 貘科 moke Tapiridae et bien sûr d’espèce 馬來貘 malai mo, Tapirus indicus. Les scientifiques japonais ont aussi utilisé les kanas.

Dans un article très érudit et bien argumenté, Donald Harper s'efforce d'établir[25], avec la même méthode philologique et historique que celle d’Abel-Rémusat (dit-il, page 187), qu’il est possible maintenant, deux siècles plus tard, de retrouver dans les textes anciens, la valeur de « grand panda » que 貘 mo avait avant l’amnésie collective du XIXe siècle.

En tibétain son nom signifie ours-panaché (tibétain : དོམ་ཁྲ, Wylie : dom khra).

Écologie et comportement

Mode de vie

« Le panda géant est confiné à la Chine du centre-sud. Actuellement, il se trouve dans certaines parties de six chaînes de montagnes isolées (Minshan, Qinling, Qionglai, Liangshan, Daxiangling et Xiaoxiangling), dans les provinces du Gansu, du Shaanxi et du Sichuan (environ 75 % de la population habite la province du Sichuan). L'habitat du panda englobe environ 30 000 kilomètres carrés entre 102 et 108,3° de longitude est, et 28,2 à 34,1° de latitude nord[14] ».

Il habite des forêts de bambous, un habitat qui n'a cessé de régresser au bénéfice de l'agriculture, ne lui laissant aujourd'hui que des îlots dispersés et isolés les uns des autres[14].

Alimentation

Le panda géant est habituellement représenté mangeant paisiblement du bambou plutôt que chassant, ce qui ajoute à son image de l'innocence. En effet, bien que classé parmi les Carnivores (classe des Carnivora)[14], cet animal se nourrit principalement de végétaux. Même s'il a été rapporté qu'il mange à l'occasion des œufs et des insectes, son régime alimentaire est constitué à 99 % de végétaux, quasi uniquement de bambous (jusqu'à 20 kg par jour), bien que cette plante soit peu digeste[14], mais peut inclure ponctuellement d'autres végétaux, et même un peu de viande (petits rongeurs, poissons[31]...). Son origine de Carnivore explique d'ailleurs qu'il dispose d'un système digestif capable de digérer de la viande[32]. Son microbiote serait plus proche de celui de ses homologues carnassiers ou omnivores, que de celui des herbivores stricts[33]. Il possède peu des bactéries que l'on retrouve chez les herbivores, tels que les ruminants, qui décomposent la cellulose, composant principal du bambou. Les scientifiques pensent que les pandas ont commencé à manger du bambou à une époque lointaine où les autres sources de nourriture sont devenues rares, et auraient vécu sur cette niche alimentaire depuis quatre millions d'années[31].

Son faux pouce lui permet de cueillir et de tenir les tiges de bambou. Il passe près de 14 heures par jour à les mastiquer en raison de sa faible capacité à assimiler la cellulose (privé de cæcum, comme n'importe quel ursidé, il ne peut en digérer que 17 %). Les pousses sont avalées tout entières, mais il ne garde que le cœur et rejette l'écorce. Le transit intestinal dure environ huit heures. Beaucoup de forêts de bambous chinoises sont aujourd'hui exploitées par l'homme ou ont été défrichées pour devenir des terres cultivables. C'est une des raisons de la forte régression de l'espèce, qui ne dispose plus de son aliment de base.

Le génome du panda a été séquencé par une équipe chinoise en 2010[32] : ses 21 000 gènes contiennent notamment tous ceux codant les enzymes caractéristiques d'un régime carnivore (typique des ursidés) mais celui qui code le récepteur de la saveur de l'umami est muté, ce qui pourrait rendre inactif ce récepteur sensible à la saveur des viandes, et ainsi expliquer en partie pourquoi le panda a un régime alimentaire essentiellement végétarien, alors qu'il est, du point de vue phylogénétique, un carnivore[32].

Reproduction

Les pandas atteignent une maturité sexuelle entre 5 ans et demi et 6 ans. Ils ne peuvent se reproduire que quelques jours par an, ce qui rend leur reproduction difficile. La durée de la gestation est d'environ 112 à 163 jours (137,5 jours en moyenne). La mère peut donner naissance à un ou deux petits, rarement trois, avec une moyenne de 1,7 petit par portée[8]. Cependant celle-ci ne s'occupe que d'un seul petit et les autres meurent rapidement, peut-être parce que l'énergie nécessaire pour en élever plus est trop élevée, mais le débat n'est pas clos sur cette question. En ce qui concerne les animaux en captivité, afin d'éviter cette perte, des chercheurs américains font actuellement des études sur le fait d'alterner les petits, ainsi la mère s'occupe des deux petits sans s'en rendre compte. À sa naissance, le petit pèse à peine entre 85 et 140 grammes (110 grammes en moyenne), est rose, aveugle et sans fourrure, totalement dépendant de sa mère ou d'un incubateur. La différence de poids entre un petit à la naissance et sa mère est dans un rapport d'un sur 800 ou 900 (un sur 20 pour l'homme), le plus élevé des mammifères placentaires, surpassé seulement par les marsupiaux[8]'[34]. Après environ 46 semaines, le petit est totalement sevré, et il peut se débrouiller seul à environ 18 mois[8].

Ayant une fécondité naturellement faible, ils ont aussi beaucoup de difficultés à se reproduire en captivité. Le mâle, avec sa nourriture à portée de main, prend l'habitude de ne pas faire d'efforts, même pour se reproduire. Des problèmes psychologiques renforcent ce phénomène. Au Centre de recherche sur la reproduction des pandas géants à Chengdu (Chine), seulement 10 % d'entre eux s'accouplent, et seulement 30 % des femelles accouplées font des petits. Afin de sauvegarder cette espèce menacée, les zoos et les centres d'élevage ont souvent recours à l'insémination artificielle. Les premiers succès de cette technique ont été obtenus au zoo de Pékin dès 1978.

Longévité

L'espérance de vie en captivité est de 20-25 ans, le record de longévité étant détenu par Jia Jia, une femelle hébergée à l'Ocean Park Hong Kong, qui est morte à 38 ans le (l'équivalent de 100 années humaines)[35]. Dans la nature, la longévité de l'animal est mal connue, mais serait d'une quinzaine d'années[36].

Pathologie

Une femelle panda est morte en 2014 dans un zoo en Chine après des symptômes gastroentériques et respiratoires. La cause de la mort a été attribuée à une infection par Toxoplasma gondii, agent de la toxoplasmose, une maladie qui peut affecter la plupart des animaux à sang chaud et les humains[37].

Habitat et répartition

Leur habitat est réduit à six régions dispersées en Chine, dans des forêts de montagnes situées de 1 800 à 3 500 m d’altitude.

Il y a, en 2014, 26 réserves[36] qui hébergent environ 60 % des 1 000[36] à 3 000[38] pandas survivants.

Au sein de ces parcs protégés comme en pleine nature, les animaux sont éparpillés en minuscules groupes ne circulant pas librement d’une montagne à l’autre en raison des vallées occupées par l’homme, ce qui ne favorise pas la reproduction.

Le panda géant et l'homme

Menaces et protection

Cette espèce, très menacée, figure sur la liste des espèces de l'annexe I de la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, dite convention de Washington).

En Chine, tuer un panda a longtemps été passible de peine de mort, mais cette peine a été remplacée par de la prison en 2010[39].

Une ambitieuse politique de protection a permis à l’espèce de se développer. En 2016, celle-ci est passée du statut « en danger » à « vulnérable » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Les autorités chinoises ont commencé dès les années 1960 à créer des réserves afin de protéger les pandas[40].

Actuellement, il y a environ 2 000 pandas vivant à l'état sauvage, principalement dans les provinces de Sichuan et Shaanxi en Chine, et près de 600 pandas vivant en captivité[41].

À l'état sauvage

Leur habitat se réduit sans cesse, car les hommes abattent de plus en plus les forêts pour le bois et l'agriculture, et il reste donc de moins en moins de bambous.

De plus, les pandas géants sont parfois tués pour leur pelage ou meurent dans des pièges qui ont été placés pour attraper d'autres animaux. Le léopard des neiges peut aussi exercer une prédation, en particulier sur des jeunes[36].

Le bambou lui-même représente un problème pour la survie des pandas géants. Une fois que le bambou fleurit — tous les 65 à 120 ans environ — il meurt, et il faut compter dix ans avant que de nouvelles pousses aient une taille suffisante pour servir de nourriture. Parfois, des forêts entières de bambous disparaissent ainsi, et le panda n'a plus de quoi se nourrir. Autrefois, lors des périodes de floraison grégaire, les pandas pouvaient migrer vers d'autres zones où des cohortes de bambous non florifères étaient en phase de croissance. Cependant, la fragmentation du territoire induite par l'expansion de l'agriculture, empêche désormais les pandas de se déplacer comme il le faisaient auparavant vers des zones de bambous en phase de végétation. Ainsi, la menace principale pour la population de pandas est principalement liée à la destruction de leur habitat plutôt qu'à la floraison grégaire des bambous[42].

La fragmentation de leur habitat est particulièrement dangereuse pour les pandas, vu qu'ils doivent s'adapter aux cycles de vie des bambous. De petites populations isolées de pandas géants, dont le régime alimentaire se compose quasi exclusivement de diverses variétés de bambou que l'on trouve dans les hautes régions montagneuses, sont confrontées à un risque de croisements d'animaux de même souche. De tels croisements réduisent la résistance aux maladies, l'adaptabilité aux changements environnementaux et les taux de reproduction.

Plusieurs projets de protection ont été mis en place, comprenant entre autres la création de 33 réserves réparties dans les provinces de Sichuan, Gansu et Shaanxi, en Chine, à l’est du plateau tibétain, où vivent les pandas géants.

Les programmes de protection du panda englobent aussi la formation de gardes spécialisés dans la lutte contre le braconnage, la mise au point de plans de gestion pour toutes les réserves, nouvelles et existantes, et la poursuite de l’étude des pandas sur le terrain.

En captivité

Su Lin est le premier panda capturé et déplacé en dehors de son pays d'origine. L'animal, âgé d'environ 9 semaines, est capturé par l'exploratrice Ruth Harkness (en) en 1936[43] et amené en Amérique avant d'être acheté par le zoo de Brookfield . Il mourut seulement deux ans plus tard d'une pneumonie, mais marqua le début d'une vaste série de pandas emmenés de Chine à l'étranger[44].

Les pandas géants font l'objet d'un important programme d'élevage en captivité en Chine, et dans une moindre mesure dans d'autres pays. Les scientifiques chinois ont développé des techniques de fécondation artificielle pour contourner le principal problème concernant la reproduction des pandas géants : le fait que ceux-ci ne soient naturellement en chaleur que quelques jours par an.

« En 2005, 21 pandas, nés à la suite d'inséminations artificielles, ont survécu en Chine[45]. »

Hors de Chine, très peu de zoos en détiennent (23 actuellement : trois aux États-Unis, un au Mexique, un en Russie, un à Singapour, un en Indonésie, un en Espagne, un au Danemark, un en Autriche, un en Allemagne, un en Finlande, un en Thaïlande, trois au Japon, un en Australie, un en France, un au Royaume-Uni, un en Belgique, un en Malaisie, un en Corée du Sud et un aux Pays-Bas[46]). Dans les années 1970 et 80, plusieurs autres zoos (Paris, Londres, Moscou…) avaient « leur » panda, généralement offert à titre de cadeau diplomatique par la Chine. Depuis 1984, les pandas acquis par des zoos étrangers sont loués par le gouvernement chinois, à un prix très élevé (l'argent allant à un fonds de protection des pandas dans leur milieu naturel, sous la direction de la CITES[47]). De ce fait, très peu de zoos en possèdent, d'autant que le simple entretien de l'animal est très onéreux, et que sa reproduction est exceptionnelle. Ainsi, le zoo d'Ueno près de Tokyo s'est vu prêter en février 2011 deux pandas pour dix ans, pour un prix de 950 000 dollars par an[48]. Le , deux pandas géants, Yuan Zi et Huan Huan, ont été accueillis au ZooParc de Beauval, en Loir-et-Cher (France)[49], ils ont eu un petit Yuan Meng (« un souhait qui se réalise ») né le . Le , deux autres pandas géants, Da Mao (le mâle) et Er Shun (la femelle), ont été accueillis au zoo de Toronto, au Canada, pour une période de cinq ans (2013-2018). Ils sont ensuite allés au zoo de Calgary et doivent y rester pendant cinq autres années (2018-2023) pour enfin retourner en Chine. La femelle, Er Shun, a donné naissance à des jumeaux le . Ces jumeaux ont été nommés Jia Panpan (« Espoir canadien » en chinois) et Jia Yueyue (« Joie canadienne » en chinois).

Un autre couple de pandas géants, Xing Hui (le mâle) et Hao Hao (la femelle), est arrivé le au parc zoologique de Pairi Daiza, en province de Hainaut (Belgique) pour une période de quinze ans. Fécondée par insémination artificielle en , la femelle Hao Hao a donné naissance à un petit le [50]. Ce petit a été nommé Tian Bao (« Trésor du Ciel » en chinois). Le , à Pairi Daiza (en Belgique), la femelle Hao Hao donne à nouveau naissance à la suite d'une insémination effectuée en et cette fois-ci, elle accouche de faux jumeaux[51], un mâle nommé Bao Di et une femelle nommée Bao Mei.

Mythes

Il existe différents mythes à propos des taches noires du panda qui diffèrent un peu selon les sources et le lieu d'origine.

Un mythe chinois populaire raconte qu'autrefois, les pandas étaient complètement blancs, mais, qu'un jour, quand la plus jeune de quatre sœurs mourut, les autres trempèrent les mains dans de la cendre en signe de deuil. En pleurant, ils se frottèrent les yeux pour essuyer leurs larmes, se consolèrent en entourant leurs bras autour d'eux et se bouchèrent les oreilles pour ne pas entendre les pleurs. Le mythe veut que ces taches de cendre soient restées sur leur fourrure.

Un autre mythe, provenant du Tibet, raconte que ce serait une bergère qui aurait sauvé d'un léopard un bébé panda qui se promenait avec sa mère. La bergère qui s'interposa pour défendre le jeune panda mourut, et tous les pandas, émus par son courage, pleurèrent avec de la cendre dans les mains pour respecter les rites de l'endroit[52].

En réalité, les taches blanches du visage, du cou et du ventre du panda ont une fonction de camouflage, permettant au panda de se dissimuler dans la neige, pour ne laisser apparaître que ses yeux et ses oreilles. Les taches noires au niveau des oreilles seraient un signe de férocité, servant à effrayer les panthères des neiges et les chacals, et la tache noire autour des yeux pourrait permettre aux pandas de s'identifier[53].

Culture populaire

- Le panda a été choisi comme logo par l'association WWF qui se consacre à la protection de la nature, c'est une espèce porte-drapeau pour la conservation de la faune.

- Il est représenté depuis longtemps dans l'art ayant rapport avec la Chine, où il occupe une place privilégiée. Par exemple :

- la série de jeux vidéo de combat Tekken où Panda est la garde du corps de la combattante chinoise Ling Xiaoyu. Panda est une femelle panda dont le style de combat se rapproche de Kuma (ours qui est secrètement amoureux d'elle). Elle apparaît dans Tekken 3, Tekken Tag Tournament, Tekken 4, Tekken 5, Tekken 5: Dark Resurrection, Tekken 6, Tekken Tag Tournament 2 et Tekken 7 ;

- les deux films d'animation japonais regroupés sous le titre Panda Petit Panda (1972-1973), réalisés par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, ont un bébé panda pour personnage principal ;

- dans le manga Ranma ½ de Rumiko Takahashi (publié en 1987-1996) et la série télévisée d'animation qui en a été tirée à partir de 1989, le père de Ranma, Genma Saotome, qui est l'un des personnages principaux de l'histoire, se transforme en panda lorsqu'on l'asperge d'eau froide et redevient humain une fois aspergé d'eau chaude. Expert en arts martiaux, il est capable de se battre sous ces deux formes ;

- le film d'animation américain Kung Fu Panda a pour personnage principal un panda se consacrant aux arts martiaux.

- Un célèbre livre de Lynne Truss (en), intitulé Eats, Shoots and Leaves, est un essai sur l'importance de la ponctuation. Le titre fait référence à la définition du panda dans le dictionnaire en anglais qui, par simple ajout d'une virgule, la transforme de « mange des pousses et des feuilles » en « mange, tire et s'en va » (eats shoots and leaves devenant eats, shoots and leaves).

- Le Pouce du panda est un livre de Stephen Jay Gould, contenant un essai traitant de biologie de l'évolution portant le même titre.

- Little Panda est un film américain (également adapté en français sous le titre La Grande Aventure du Panda).

- Dans le jeu vidéo Sly Raccoon, sorti en 2002, et premier jeu de la série du même nom, le panda géant est représenté par le Panda King. Il est l'un des ennemis du héros du jeu, à savoir Sly Cooper. Le Panda King est un expert démolisseur et un pyromane adepte des feux d'artifice. Il vit dans les montagnes de Kunlun, en Chine. Il apparaît également dans Sly 3, où il intègre le clan Cooper.

- Le jeu MMORPG World of Warcraft propose à ses joueurs, dans Mists of Pandaria, d'incarner un Pandaren, une race ayant les traits du panda.

- Dans sa chanson Pandi-Panda, Chantal Goya fait l'éloge de la protection des pandas.

- Le chanteur allemand Cro a pour caractéristique de porter un masque de panda dans ses clips et sur scène.

- Dans le jeu vidéo Overlord II il est possible de rencontrer des pandas qui deviennent très agressif si on touche à leur bambou[54], il faut alors utiliser des sbires verts pour les éliminer.

- Dans les MMORPG Dofus et Wakfu, il est possible d'incarner un « Pandawa », sorte de panda anthropomorphe.

- Le Panda fait aussi une apparition remarquée et est même la cause d'une aventure au côté d'un autre animal protégé : le Marsupilami dans la bande dessinée de Franquin-Batem-Greg Marsupilami tome 2 : Le Bébé du bout du monde. Après diverses aventures le Marsupilami et sa famille doivent sauver et s'occuper d'un bébé Panda égaré en forêt Palombienne.

- Le constructeur de voiture FIAT a dédié le nom Panda à une voiture citadine, la Fiat Panda.

- Tao Tao, série d'animation japonaise des années 1980, dont le personnage principal est un petit panda nommé Tao Tao.

- Anarchopanda est un personnage impliqué dans la grève étudiante québécoise de 2012.

- Les Pokémons Pandespiègle et Pandarbare sont inspiré du Panda.

- Dans le manga Beastars de Paru Itagaki, Gohin est un panda travaillant notamment en tant que médecin et thérapeute au marché noir.

- Dans le manga Jujutsu Kaisen le personnage de Panda apparaît, il s'agit d'un panda, bipède, parlant et possédant des super pouvoirs.

Notes

- La région xian de Baoxing à l’époque s’appelait Muping tusi 穆坪土司 et dont le centre administratif était la ville de Muping (穆坪镇 Mupin zhen). Le père David employait la transcription française de Moupin, plutôt pour désigner la région

Références

- (en) Référence Mammal Species of the World (3e éd., 2005) : Ailuropoda melanoleuca, Mammal species of the world

- « Panda Information »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ), consulté le 14/12/2014.

- « Évolution - Un faux pouce mais de vraies fonctions », CNRS, (consulté le ).

- 大 dà « grand », 熊 xióng « ours », 猫 māo « chat ». En chinois, la tête d'un syntagme nominal est à droite, en fin du syntagme.

- Emmanuel Boutan, Le nuage et la vitrine. Une vie de Monsieur David, Editions Raymond Chabaud, (ISBN 2-87749-029-7)

- Emmanuel Boutan qui en a effectué le recensement a trouvé 2 919 spécimens de plantes, 9 569 d'insectes, arachnides et crustacés, 1 332 d'oiseaux et 595 de mammifères

- Référence Biodiversity Heritage Library : 37128122 (consulté le ) Notes sur quelques mammifères du Thibet oriental, Milne-Edwards, Ann Sci. Nat. Zool. ser. 5, 1870

- (en) Référence Animal Diversity Web : espèce Ailuropoda melanoleuca.

- « Les sciences du vivant ont besoin du genre - Pourquoi les femmes sont elles plus petites que les hommes ? », lejournal.cnrs.fr (consulté le ).

- (en) Stephen Jay Gould, The Panda's Thumb, W. W. Norton & Company, , p. 24.

- « alimentation, adaptations, floraison du bambou, mort du bambou », panda.fr (consulté le ).

- « Panda de Qinling (Ailuropoda melanoleuca qinlingensis) », sur www.manimalworld.net (consulté le ).

- Anne-Sophie Tassart, « Un panda albinos rare photographié en Chine », sur Sciences et Avenir, (consulté le )

- Article Ailuropoda melanoleuca sur la liste rouge de l'IUCN. Article révisé le 30/06/2008, et consulté le 14/12/2014.

- Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 2004, Raccoons and Relatives (Procyonidae), consulté le 14/12/2014.

- Encyclopaesia Britannica, article Procyonid du 15/08/2013, consulté le 14 décembre 2014.

- 大 dà « grand », 熊 xióng « ours », 猫 māo « chat ».

- 胡锦矗 [Hu Jinchu], 中国科技术语 [China terminology], « 关于大熊猫的中文名称 [les noms chinois du panda], 2020 » (consulté le )

- à cette époque, la communauté scientifique écrit le chinois comme l’anglais, de gauche à droite, alors que la littérature est traditionnellement lue et écrite de droite à gauche

- 星岛日报 , 2013年12月24日 星期二 農曆11月22日, « 是熊不是貓 [C’est un ours pas un chat] » (consulté le )

- 姚德懷[Yao Dehuai], « 談“熊貓”和“貓熊” [Sur « ours chat » et « chat ours »] » (consulté le )

- c’est aussi opinion de Gao Yaoting 高要停, exprimée et développée dans « woguo guji zhong dui da xiongmao de jizai » 1973, que Donald Harper reprend à son compte

- “中国国宝” Zhongguo guobao cf. Baidu百科 [encyclopédie Baidu Baike], « 大熊猫 (哺乳动物 »

- Bái bào “白豹” « léopard blanc » ; měng bào “猛豹” « léopard féroce », pí (píxiū) “貔( 貔貅) « chimère », zōu wú (zōu yú) “驺吾( « 驺 »), báihǔ 白虎 « tigre blanc »

- Donald Harper, « The cultural history of the giant panda (Ailuropoda melanoleuca) in early China », Early China, vol. 35/36, 2012-2013, p. 185-224 (lire en ligne)

- Er ya - Shishou 《爾雅, 釋獸》 : 貘,白豹, Mò, bái bào.

- 似熊而黃黑色,出蜀中, voir Shuowen jiezi

- “似熊,小头庳脚,黑白驳,能舐食铜铁。

- 今黔、蜀及峨眉山中時有。貘,象鼻犀目,牛尾虎足。土人鼎釜,多為所食,Wikisource : Bencao gangmu, « 本草綱目/獸之二 : 貘 » (consulté le )

- Abel-Rémusat, « Sur le tapir de Chine », Journal asiatique, vol. 1 mars, , p. 161-165 (lire en ligne)

- (en-US) « Why Do Pandas Eat Bamboo? », sur Panda Things (consulté le ).

- (en) Ruiqiang Li et al., « The sequence and de novo assembly of the giant panda genome », Nature, vol. 463, no 7279, , p. 311-317 (DOI 10.1038/nature08696, lire en ligne).

- Xue Z, Zhang W, et al. 2015. The bamboo-eating giant panda harbors a carnivore-like gut microbiota, with excessive seasonal variations. mBio 6(3):e00022-15. doi:10.1128/mBio.00022-15. Lire en ligne .

- (en) « Top 8 Surprising Things You Didn't Know about Baby Pandas », sur China Highlights

- 20 Minutes avec AFP, « VIDEO. Jia Jia, la doyenne des pandas en captivité, meurt à 38 ans », 20 minutes, (lire en ligne, consulté le ).

- « Panda FAQs », sur le site du gouvernement chinois Centre d'Informations Internet de Chine (consulté le ).

- Hongyu Ma, Zedong Wang, Chengdong Wang, Caiwu Li, Feng Wei et Quan Liu, « Fatal Toxoplasma gondii infection in the giant panda », Parasite, vol. 22, , p. 30 (ISSN 1776-1042, PMID 26514595, DOI 10.1051/parasite/2015030, lire en ligne).

- Helen Briggs, « Hope for future of giant panda », BBC News, (lire en ligne, consulté le ).

- Article « [China reviews death penalty http://articles.latimes.com/2010/aug/25/world/la-fg-china-death-penalty-20100825] », Los Angeles Times du 25/08/2010. Consulté le 21/12/14.

- Clémentine Thiberge, « En Chine, la politique de protection du panda n’a pas profité aux autres espèces », Le Monde, (lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ). - (en) Xinhua News Agency, « Number of Captive Pandas Increases to 600 Globally », sur khaosodenglish.com, Khaosod,

- (en) S. M. S. D. Ramanayake, « Flowering in Bamboo: an Enigma! », Ceylon Journal of Science (Biological Sciences), vol. 35, no 2, , p. 95-105 (lire en ligne).

- Harkness, Ruth. The Baby Giant Panda, 1938. New York: Carrick & Evans. p.36.

- Andrea Frederici Ross. Let the Lions Roar. Chicago Zoological Society. 1997. 64-67.

- AFP - dépêche du 14 août 2006.

- Où voir des pandas hors de Chine ?

- Pandas en captivité.

- (en) « Maehara expects pandas to improve Japanese sentiment on China »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ), AP sur Breitbart, le 18 février 2011.

- Unique en France, des pandas à Beauval!

- « Un bébé panda est né à Pairi Daiza. », Le Soir, (lire en ligne).

- Deux bébés sont nés au parc animalier de Pairi Daiza, consulté le 15 août 2019.

- PANDAS - Panda géant ou grand panda, Classification, Fiche d'identité et sous-espèces.

- (en) Tim Caro, Hannah Walker, Zoe Rossman, Megan Hendrix et Theodore Stankowich, « Why is the giant panda black and white? », Behavioral Ecology, (DOI 10.1093/beheco/arx008).

- « Panda », sur Overlord Wiki (consulté le ).

Annexes

Articles connexes

Références taxinomiques

- (en) Référence Animal Diversity Web : espèce Ailuropoda melanoleuca

- (fr+en) Référence ITIS : espèce Ailuropoda melanoleuca (David, 1869)

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives au vivant :

- Global Biodiversity Information Facility

- (en) Animal Diversity Web

- (en) ARKive

- (cs + en) BioLib

- (en) Environmental Conservation Online System

- (en) Paleobiology Database

- (mul + en) iNaturalist

- (en) Interim Register of Marine and Nonmarine Genera

- (en) Mammal Species of the World

- (en) Species+

- (en) Système d'information taxonomique intégré

- (en) Union internationale pour la conservation de la nature

- (en) Référence NCBI : espèce Ailuropoda melanoleuca (taxons inclus)

- (en) Référence UICN : espèce Ailuropoda melanoleuca (David, 1869) (consulté le )

- (en) Référence CITES : espèce Ailuropoda melanoleuca (David, 1869) (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (en) Référence Fonds documentaire ARKive : Ailuropoda melanoleuca