Montferrier-sur-Lez

Montferrier-sur-Lez [mɔ̃fɛʁje syʁ lɛz] (en occitan Montferrièr de Les [muntfe'rjɛ de lɛs]) est une commune française située dans l'est du département de l'Hérault en région Occitanie en périphérie de Montpellier.

| Montferrier-sur-Lez | |

Le vieux village. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Hérault |

| Arrondissement | Montpellier |

| Intercommunalité | Montpellier Méditerranée Métropole |

| Maire Mandat |

Brigitte Devoisselle 2020-2026 |

| Code postal | 34980 |

| Code commune | 34169 |

| Démographie | |

| Gentilé | Montferrierains |

| Population municipale |

4 014 hab. (2020 |

| Densité | 521 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 40′ 10″ nord, 3° 51′ 29″ est |

| Altitude | Min. 36 m Max. 149[1] m |

| Superficie | 7,7 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Montpellier (banlieue) |

| Aire d'attraction | Montpellier (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Montpellier - Castelnau-le-Lez |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | ville-montferrier-sur-lez.fr |

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par le Lez, la Lironde et par deux autres cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (« le Lez ») et une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Ses habitants sont appelés les Montferrierains. Cette commune, anciennement appelée simplement Monferrier prend le nom de Montferrier-sur-Lez par décret du .

Montferrier-sur-Lez est une commune urbaine qui compte 4 014 habitants en 2020, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1962. Elle est dans l'agglomération de Montpellier et fait partie de l'aire d'attraction de Montpellier. Ses habitants sont appelés les Montferrierains ou Montferrieraines.

Géographie

Le vieux village de Montferrier est érigé au sommet d'une colline à pic de 150 mètres, vestige d'un volcan éteint. Les maisons du village ainsi que le reste des fortifications sont construits de pierres basaltiques qui expliquent sa couleur gris fer.

Le village est situé à 7 kilomètres de Montpellier, au milieu des pins, des oliviers et des buissons de la garrigue.

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Clapiers, Montpellier, Prades-le-Lez et Saint-Clément-de-Rivière.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[3].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Prades Le Lez », sur la commune de Prades-le-Lez, mise en service en 1980[8] et qui se trouve à 3 km à vol d'oiseau[9] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 14,3 °C et la hauteur de précipitations de 852,2 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Montpellier-Aéroport », sur la commune de Mauguio, mise en service en 1946 et à 13 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 14,7 °C pour la période 1971-2000[12], à 15,1 °C pour 1981-2010[13], puis à 15,5 °C pour 1991-2020[14].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : « le Lez »[16], d'une superficie de 239 ha, l'unique site de présence du Chabot endémique, Cottus petiti[17].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 5] est recensée sur la commune[18] : les « rivières du Lirou et du Lez » (127 ha), couvrant 7 communes du département[19].

Urbanisme

Typologie

Montferrier-sur-Lez est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [20] - [I 1] - [21]. Elle appartient à l'unité urbaine de Montpellier, une agglomération intra-départementale regroupant 22 communes[I 2] et 440 997 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[I 3] - [I 4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Montpellier, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 161 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[I 5] - [I 6].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (44,4 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (37,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (41,7 %), forêts (26,5 %), cultures permanentes (25,2 %), zones agricoles hétérogènes (2,9 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (2,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,9 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Montferrier-sur-Lez est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[23]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[24].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) de Montpellier-Lunel-Maugio-Palavas, regroupant 49 communes du bassin de vie de Montpellier et s'étendant sur les départements de l'Hérault et du Gard, un des 31 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Rhône-Méditerranée[25], retenu au regard des risques de submersions marines et de débordements du Vistre, du Vidourle, du Lez et de la Mosson. Parmi les événements significatifs antérieurs à 2019 qui ont touché le territoire, peuvent être citées les crues de septembre 2002 et de septembre 2003 (Vidourle) et les tempêtes de novembre 1982 et décembre 1997 qui ont touché le littoral. Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[26]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1994, 2001, 2002, 2003, 2005 et 2014[27] - [23].

Montferrier-sur-Lez est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été approuvé en juin 2013 et court jusqu'en 2022, où il doit être renouvelé. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par deux arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’arrêté du réglemente l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions. L'arrêté du rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 8] - [28].

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[29]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 99,6 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59,3 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 1 377 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 1 357 sont en en aléa moyen ou fort, soit 99 %, à comparer aux 85 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[30] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[31].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[32].

Toponymie

Créée en 1790, la commune de Baillarguet est supprimée et rattachée à Montferrier en 1813[33].

Par décret du [34], Montferrier prend le nom de « Montferrier-sur-Lez ».

Histoire

Avant la Révolution, le bourg et la commune de Montferrier avec son château étaient un marquisat érigé par lettres patentes royales.

Montferrier absorbe la commune de Baillarguet en 1813[35].

Seconde Guerre mondiale

- Exactions allemandes

Le , une colonne de véhicules blindés de l'Armée allemande appartenant à la 11e Panzerdivision descend des Cévennes proches et progresse vers la vallée du Rhône à la rencontre de la 1re division française libre qui vient de débarquer en Provence (neuf jours plus tôt : le ). En chemin vers 18h à Montferrier-sur-Lez, un barrage allemands oblige les résistants (FTPF) André Thibal (38 ans)[36] et Pierre Sutra (39 ans) à l'abandon de leur camion chargé d'armes dissimulées. Les deux hommes seront interceptés et les armes découvertes. En même temps les Allemands avaient interpellé d’autres ouvriers qui revenaient à bicyclette de leur travail. Quatre d’entre eux (Jean Coste, 44 ans ; René Guérin, 36 ans ; Louis Long, 33 ans et Charbonnel, 37 ans) furent retenus car, possesseurs d’un permis de conduire, ils pouvaient être les chauffeurs du camion. Interrogés sur place, molestés, les six hommes, furent fusillés à 20h contre un mur, à hauteur du carrefour de Fescau. Puis ils furent jetés dans un fossé et recouverts de fumier.

L'anniversaire de ces assassinats est commémoré depuis chaque année par la commune. Une plaque rappelle, sur les lieux du drame, ce crime de guerre de la Wehrmacht.

- Bataille de Montferrier

Le lendemain, le , a lieu la bataille de Montferrier, en préambule à la libération de Montpellier : le commandant François Rouan (dit "Montaigne") qui dirige alors le maquis Bir-Hakeim, et dispose de 900 hommes, décide d'attaquer l'arrière-garde de cette colonne allemande composée de 120 soldats. Les combats dureront sept heures, une vingtaine d'Allemands seront tués et une cinquantaine blessés[37]. La 11e Panzerdivision sera, quelques jours plus tard, durement étrillée et décimée lors de la bataille de Montélimar par la task-force du général Butler[38].

« C'était la veille de la bataille de Montferrier. Le , vers 16 h, un long convoi de véhicules blindés légers[39] traverse le village. Descendu du Limousin, passé par l'Aveyron, il emprunte les routes secondaires, sous couvert des platanes, pour se protéger des attaques incessantes de la chasse alliée. Cette colonne allemande appartenait à la XIe division de panzers faisant partie de la 19e armée sous les ordres du général Friedrich Wiese. Vers 18 h, route de Mende, les soldats de tête arrêtent cinq cyclistes et un camion venant de la distillerie. Comme beaucoup d'autres, ces hommes vont devenir des victimes innocentes de la folie guerrière. Alors qu'ils ne demandaient qu'à rentrer chez eux, tout près de là. Ils n'ont évidemment rien à se reprocher, si ce n'est d'être là où il ne faut pas, au mauvais moment. Durant deux heures, ces patriotes sont humiliés, demeurent aux mains des Allemands mais espèrent qu'ils auront la vie sauve. Hélas, à l'heure où les villes du Sud sont libérées les unes après les autres, les Allemands en fuite continuent de faire des exemples çà et là. Sans raison. Vers 20 h, les six otages sont froidement exécutés. Cette scène effroyable se déroule au bord de la route, à hauteur du carrefour de Fescau, contre le mur du bâtiment situé en face de l'actuelle boulangerie »

XXIe siècle

- Agression à la maison de retraite des missions africaines

Le , vers minuit, un homme fait irruption dans une maison de retraite pour missionnaires au Baillarguet, armé d'une arme blanche, il bâillonne une aide soignante et poignarde à mort une lingère[40]. Il s'ensuit une traque d'une durée de vingt heures à l'issue de laquelle le suspect est interpellé.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | D'or à trois fers à cheval de gueules. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Politique et administration

Liste des maires

Démographie

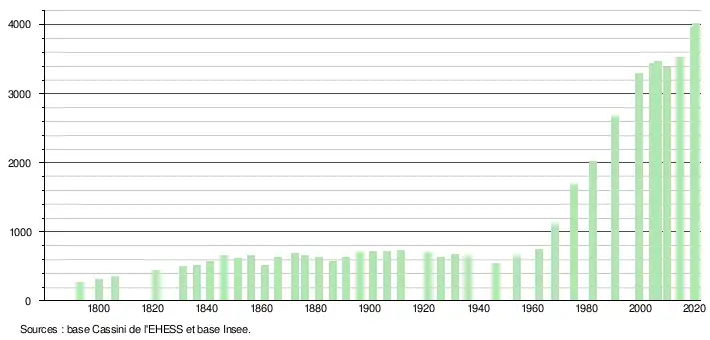

La commune avait un peu moins de 700 habitants dans les années 1930. Sa croissance est postérieure à 1965. La population a atteint 2 000 habitants en 1982, 3 000 en 1997. Elle a gagné 146 habitants de 1999 à 2004. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[44]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[45].

En 2020, la commune comptait 4 014 habitants[Note 9], en augmentation de 13,65 % par rapport à 2014 (Hérault : +7,37 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 1 661 ménages fiscaux[Note 10], regroupant 3 911 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 31 210 €[I 7] (20 330 € dans le département[I 8]). 71 % des ménages fiscaux sont imposés[Note 11] (45,8 % dans le département).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 9] | 5,8 % | 8 % | 7,3 % |

| Département[I 10] | 10,1 % | 11,9 % | 12 % |

| France entière[I 11] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 2 181 personnes, parmi lesquelles on compte 76,2 % d'actifs (68,9 % ayant un emploi et 7,3 % de chômeurs) et 23,8 % d'inactifs[Note 12] - [I 9]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Montpellier, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3] - [I 12]. Elle compte 1 422 emplois en 2018, contre 1 207 en 2013 et 1 054 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 1 555, soit un indicateur de concentration d'emploi de 91,5 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 52,8 %[I 13].

Sur ces 1 555 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 281 travaillent dans la commune, soit 18 % des habitants[I 14]. Pour se rendre au travail, 81,8 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 4,6 % les transports en commun, 9,2 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 4,4 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 15].

Secteurs d'activités

521 établissements[Note 13] sont implantés à Montferrier-sur-Lez au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 14] - [I 16].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 521 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 21 | 4 % | (6,7 %) |

| Construction | 47 | 9 % | (14,1 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 81 | 15,5 % | (28 %) |

| Information et communication | 27 | 5,2 % | (3,3 %) |

| Activités financières et d'assurance | 25 | 4,8 % | (3,2 %) |

| Activités immobilières | 36 | 6,9 % | (5,3 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 140 | 26,9 % | (17,1 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 112 | 21,5 % | (14,2 %) |

| Autres activités de services | 32 | 6,1 % | (8,1 %) |

Le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques et des activités de services administratifs et de soutien est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 26,9 % du nombre total d'établissements de la commune (140 sur les 521 entreprises implantées à Montferrier-sur-Lez), contre 17,1 % au niveau départemental[I 17].

Entreprises et commerces

Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[48] :

- Racines, commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (22 698 k€)

- Oenobrands SAS, commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (10 792 k€)

- Linking Talents, activités des sièges sociaux (1 278 k€)

- Languedoc Media Promotion - LMP, autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (1 138 k€)

- Soc Hoteliere De Montferrier - SHM, hôtels et hébergement similaire (804 k€)

Le campus international de Montferrier-Baillarguet, créé sur la commune en 1992 regroupe en 2012 plus de 500 scientifiques dans le domaine de la recherche agricole et de la biologie fondamentale.

Le CNRS, en partenariat avec le conseil régional de Languedoc-Roussillon et le conseil général de l'Hérault, y a implanté l'ECOTRON, première infrastructure de recherche en écologie du CNRS. La plateforme de recherche expérimentale permet l’étude des écosystèmes, des organismes et de la biodiversité, en réponse à des modifications de l’environnement[49].

La communauté d'agglomération de Montpellier prévoit de desservir ce secteur en développement, par la ligne 5 de tramway. La ligne desservirait notamment le campus Nord-Montpelliérain qui réunit de nombreuses universités et écoles supérieures ainsi que le CNRS[50].

Agriculture

La commune est dans le « Soubergues », une petite région agricole occupant le nord-est du département de l'Hérault[51]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 16] sur la commune est la polyculture et/ou le polyélevage[Carte 4]. Huit exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont dénombrées lors du recensement agricole de 2020[Note 17] (34 en 1988). La superficie agricole utilisée est de 218 ha[53] - [Carte 5] - [Carte 6].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

_Mairie_02.JPG.webp)

Le château

Le château (dont une aile est aujourd'hui occupée par la mairie) est un édifice féodal datant du Xe siècle dont les substructures (les voûtes dans les caves) sont toujours apparentes. Sur ce même site en promontoire, il y avait déjà du temps des Romains une forteresse pour la surveillance mais qui n'était pas régulièrement utilisée. Des traces de poteries romaines ont été découvertes : un dolium (une amphore) et des fragments d'une petite coupelle.

Fief catholique, le château a subi de nombreuses destructions pendant les guerres de Religion. Des traces de pillage et de dégradations par les protestants ont été révélées. Le château a même été rasé en 1627 lorsqu'à la grâce d'Alès, Richelieu a donné aux protestants la liberté de culte, mais en ordonnant la destruction de toutes les places fortes.

Au XVIIe siècle, Antoine Du Vidal, marquis de Montferrier, gouverneur des États du Languedoc, esthète et amoureux des arts, fait reconstruire le château comme un petit Versailles, avec des arcades plaquées relativement étroites en façade. Il y avait aussi une orangerie et une volière proches des écuries, en face de la mairie actuelle. Une noria en contrebas des jardins montait l'eau alimentant les fontaines qui retombait en cascade de bassin en bassin. Quelques ponts enjambaient le cours d'eau du Lez, on trouve encore les ruines de l'un d'entre eux une centaine de mètres en amont de l'ancienne tannerie.

Jean Antoine Duvidal, 1er Marquis de Montferrier, commande une gravure en 1764 représentant une vue topographique de son château[54].

Quelques personnes de renom ont séjourné au château à cette époque : Philippe d'Orléans, frère du roi Soleil, mais aussi l'ambassadeur de l'Empire ottoman. C'était une période de richesse extraordinaire. On en retrouve quelques traces avec le lustre en cristal et la somptueuse cheminée dans la salle des fêtes à l'intérieur du château. Comme de nombreuses autres constructions symboles de noblesse, le château a ensuite été détruit pendant la Révolution. Le marquis de Montferrier s'y serait caché en 1792 avec le soutien de la population locale pendant un temps. Puis le château a été pris par les révolutionnaires et déclaré bien national, avant d'être livré au pillage. L'édifice fut vandalisé, détruit à coups de masses et de nombreux documents furent brûlés. Il fut alors laissé à l'abandon.

Une personne l'aurait alors acheté pour sa toiture en plomb qui recueillait l'eau de pluie. Il aurait enlevé tout le plomb pour le revendre, les infiltrations causant ensuite des dommages terribles. Le deuxième acheteur, persuadé que le marquis de Montferrier avait laissé un trésor lorsqu'il avait fui pendant la Révolution, entreprit des recherches dans le château. Il a fait des trous dans toute la structure, laissant les lieux dans un piteux état. Les fenêtres défoncées laissaient pénétrer les ronces qui commençaient à envahir le château. La mairie a finalement acheté le site en l'état, à une date inconnue, entre 1850 et 1860. Il a fallu attendre la seconde moitié du XXe siècle pour voir la restauration enfin débuter. Le château a alors aussi accueilli à l'époque l'école, le presbytère et ensuite le bureau des postes. Mais aujourd'hui encore, le château doit subir les affronts du temps, avec l'effondrement de certains murs de soutènement. Le site n'est pas reconnu monument historique et n'est même pas classé, simplement inscrit à l'inventaire des sites de France et protégé. Ses terrasses d’où la vue est imprenable, sont d’agréables lieux de promenade et la scène de manifestations culturelles.

La rue du four

Elle forme une circulade pas tout à fait complète, l'autre partie de la circulade étant occupée par le château. C'était à l'époque la rue principale du village, avec deux ouvertures : le Grand Portail à côté de l'église, principale entrée dans le village quand on arrivait de Montpellier. À cet endroit se rendaient les arrêts de justice, il y avait les exécutions. Et à l'autre bout de la rue du four, on trouve le Portail Neuf construit après, avec sous le porche, le four communal. C'était là le village, les maisons autour de la circulade servant de fortifications.

La maison Masri

La façade de la mairie semi circulaire était à l'époque entière et sa forme ronde était la cour d'honneur du château. En face de la mairie, les écuries furent détruites pour faire place aux maisons actuelles installées de manière rectiligne, brisant le cercle original. Proche de l'église Saint-Étienne, la maison de l'artiste Masri[55] a des décorations extérieures.

L'église Saint-Étienne

Située au plus haut du piton rocheux qui accueille le village de Montferrier-sur-Lez, l'église Saint-Étienne[56] appartenait certainement aux évêques de Maguelone et est d'origine romane (XIe siècle). Très remaniée, il ne reste de cette époque que le clocher et l'abside polygonale. On peut aussi observer un très spectaculaire portail ogival qui, bien que reconstruit, utilise des parties décoratives d'origine romane lui-aussi. L'entrée se faisait au fond de l'église, dans la rue du four. Mais au Moyen Âge, un parvis a été nécessaire pour les besoins des représentations données par les troubadours. Parvis impossible à réaliser dans la trop étroite rue du four, donc une fausse ouverture a été réalisée sur le côté au XIVe siècle, ouverture qui est l'ouverture actuelle.

L'église a été restaurée il y a quelques années, avec un dépavage des pavés cubiques du Moyen Âge pour installer le chauffage en sol et la conservation de seulement quelques pièces de ce pavage historique.

- Chapelle Notre-Dame de Baillarguet.

Agronomie, CIRAD

La commune abrite le siège du réseau international pour l'amélioration de la production de la banane et de la banane plantain, ainsi qu'une grande partie des installations du CIRAD (campus de Baillarguet).

Le CIRAD s'est installé d'abord sous le nom de Gerdat en 1974 sur la commune de Montferrier-sur-Lez à la Valette, avec une concentration d'autres instituts de recherche en agronomie. L'orphelinat du Lunaret avait été cédé à l'école d'agronomie, avec la ferme attenante, cela en faisait un lieu parfait pour l'installation du Gerdat. Le site connait une légère évolution avec cette nouvelle étape en 1985 : Gerdat devient CIRAD, et devient un institut de recherche pour le développement sous un centre unique. En 1991, il y a une absorption complète des divers instituts encore présents sur le site qui deviennent des départements du CIRAD. Enfin en 2007, le CIRAD opère une refondation des départements, avec trois pôles : mécanismes biologiques, systèmes de culture, territoires, politiques publiques et acteurs. Le siège social reste lui à Paris.

Le parc scientifique des « cubes » a été réalisé à la suite de la croissance du site de la Valette. Une pépinière d'entreprises spécialisées dans l'agronomie, et un département du CIRAD spécialisé dans les fruits ainsi que la direction du département s'y sont installés.

Pôle de Baillarguet : ce nouveau site ouvert en 2000 est spécialisé sur les questions de forêt, d'élevage et de santé animale, et on y trouve maintenant le siège du département Environnement et sociétés. Ce grand projet d'extension a pu être réalisé grâce à la réserve foncière du CIRAD à cheval sur Montferrier et Clapiers. On trouve autour du bâtiment du CIRAD, le centre australien de recherche en agronomie et le centre américain de la même spécialité. De grosses unités mixtes de recherche se sont ensuite greffées au complexe, comme une unité de recherche en pathologie. Un lycée va très prochainement être mis en construction entre le hameau de Baillarguet et le pôle de recherche, contribuant à renforcer la fonction d'enseignement des lieux.

La colline de Baillarguet

La commune de Baillarguet, créée en 1790, est supprimée et rattachée à Montferrier en 1813. Toute la colline de Baillarguet appartient aujourd'hui à l'évêché. Une paroisse était là-bas, on trouve d'ailleurs les ruines d'une église dans les bois, Saint-Barthélémy-de-Baillarguet[57], également surnommée la Gleizasse (la vieille église en occitan). Construite au XIe siècle et détruite au XVIIe, elle avait une nef unique. Des fouilles archéologiques ont permis de dégager une quarantaine de tombes autour de ces ruines.

Il y a également sur Baillarguet une chapelle (Notre-Dame de Baillarguet, construite au XVIIIe siècle).

Depuis le siècle dernier se trouve aussi à Baillarguet la maison de retraite des prêtres de l'Hérault. Puis fut construite les Chênes Verts, la maison de retraite pour les pères de la Société des missions africaines, plus grande encore.

L'aqueduc de la Lironde

Aqueduc de la Lironde, de son vrai nom l'aqueduc Saint-Clément, poursuite de l'aqueduc des Arceaux de Montpellier réalisé de 1753 à 1766. Il était destiné à alimenter Montpellier en eau potable depuis la source Saint-Clément, le Boulidou (en catalan : petite résurgence qui bouillonne). Conçu par l'ingénieur Henri Pitot, il traverse Montferrier tantôt en souterrain, tantôt au ras du sol (à flanc de colline non loin de la tannerie), tantôt en aérien (vers la Lironde, affluent du Lez).

Autres

- Une miellerie (Ruchers de la Hacienda) a repris la recette des « Grisettes de Montpellier » ;

- La distillerie coopérative intercommunale du « Pont du Lez »[58] : Construite en 1928, ce n'était pas une cave coopérative, ou une unité de production vinicole : on y récoltait simplement le marc qui était distillé sur place pour en faire de l'eau-de-vie. On y fabrique et on y stocke également des engrais jusque dans les années 1960. En 1988, on y installe un atelier d'extraction des tartrates. Elle ferme définitivement en , alors le rendement n'était plus suffisant pour sa modernisation. Désaffectée jusqu'en 2012, elle est réhabilitée pour la construction de logements en 2013 ;

- La tannerie Goulard (appartenant à la maison Ainé Goulard fondée en 1880[59] qui possédait également une peausserie à Nîmes): au début du siècle dernier, les peaux venaient de Mazamet, et elles étaient traités à Montferrier dans cette tannerie sur les rives du Lez qui employait une trentaine de personnes. Elle sera dévastée par une crue du Lez du 24 au [60] puis réaménagée et enfin fermée il y a près de 25 ans, non pas par pénurie de travail mais par manque de modernisation. La mauvaise évacuation des eaux à l'époque posait des problèmes sanitaires. Actuellement, elle est en partie occupée par une entreprise de transport qui effectue des livraisons de sang.

- Le Devézou : ce centre culturel a été créé en 2003 pour pallier un besoin de place couverte et donc remplacer le trop petit foyer municipal d'alors, qui était mal placé et sans place de parking. Il sert maintenant de lieu d'accueil pour des manifestations culturelles comme des expositions, mais aussi pour des mariages ou des événements sportifs ;

- La place des Grèses : lieu convivial et de rencontre pour les habitants, elle a été réalisée au début des années 1990, afin de répondre au besoin de logements et à celui d'établir une structure commerciale en dehors du vieux village. On y trouve donc la Poste, le bureau de police municipale, la crèche parentale et un marché le mardi et le samedi matin. Elle est le théâtre de nombreux événements comme le repas républicain le et elle reçoit aussi des manifestations associatives. Ainsi, elle sert par exemple de lieu de départ aux "Pinèdes du Lez" journée du VTT organisée par l'association "Aqueduc" depuis une quinzaine d'années, une manifestation accueillant plus de 700 vététistes pour un parcours dans les pinèdes du Lez. La foire aux associations s'y tient également chaque année ;

- L'esplanade des Aigueillères : construite en même temps que la maison de retraite attenante au début des années 2000, elle sert principalement d'espace de loisirs. Le club de pétanque y a installé son local où se tiennent des réunions quotidiennes. Elle sert aussi de lieu convivial pour les familles puisqu'on y trouve une aire de jeux et une fontaine. Des manifestations annuelles s'y déroulent, comme la fête du 14-Juillet ou la fête de la Musique, des événements qui concernent l'ensemble du village ;

- Plusieurs moulins aujourd'hui en ruines se trouvent sur le Lèz : le moulin de Sijas[61] construit en 1831 sur autorisation du roi était une ancienne papeterie, le moulin Boudet[62] (attesté en 1932[63]).

Personnalités liées à la commune

(Liste non exhaustive, classée en ordre croissant de dates de naissances)

- Antoine du Vidal (1621-1690), seigneur de Montferrier et de Baillarguet. Conseiller à la cour des comptes, aides et finances de Montpellier. Consul de la ville de Montpellier en 1687. Il fait hommage à Louis XV le . Il détruisit l'ancien château Féodal de Montferrier pour en reconstruire un dans le style Louis XIV ;

- Jean Antoine du Vidal, (1669-1733) seigneur de Montferrier et de Baillarguet ;

- Jean-Antoine du Vidal de Montferrier (1701-1786), deuxième du nom, 1er marquis de Montferrier, syndic général des États du Languedoc en 1721. Avocat à la cour des aides à Montpellier et membre de la Société royale des sciences de Montpellier ; il aura permis le passage en ses terres de l'aqueduc Saint Clément, faisant don également à cette institution d'une source, le « Boulidou » (nom donné aux résurgences de type karstique). Fondateur d'une loge maçonnique à Montpellier ;

- Jean Jacques du Vidal de Montferrier (1752-1829), 2e marquis de Montferrier, syndic général des États du Languedoc (où il succède à son père le ), il émigre en Suisse en 1793, puis devient administrateur général des hospices de Paris (1799), membre du Conseil général de la Seine, membre du Tribunat puis conseiller maître à la Cour des comptes et enfin chevalier de l'Empire (lettres patentes du ). Membre de la loge impériale des Francs-Chevaliers et dignitaire du Grand Orient de France sous le Premier Empire. Il est le père de Julie Hugo, artiste peintre et belle sœur de Victor Hugo ;

- Jean Armand du Vidal de Montferrier (1801-1845), 3e marquis de Montferrier ;

- Antoine Edgard du Vidal de Montferrier (1832-1894), 4e marquis de Montferrier ;

- François-Xavier Fabre (1766-1837) était marmiton aux cuisines du château de Montferrier quand il était enfant ;

- Antoine Abel du Vidal de Montferrier (1861-1937), 5e marquis de Montferrier ; écrivain.

- Noël Boucheix (1900-1985), prélat catholique et missionnaire français ;

- Françoise Blanc (1936-2017), biologiste, morte à Montferrier-sur-Lez ;

- Kito de Pavant (1961-), skipper français ;

- Sandryk Biton (1974-), arbitre de football français.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[15].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 5 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- La part des ménages fiscaux imposés est le pourcentage des ménages fiscaux qui ont un impôt à acquitter au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt à acquitter pour un ménage fiscal correspond à la somme des impôts à acquitter par les foyers fiscaux qui le composent.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[52].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune urbaine - définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Montpellier » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Montferrier-sur-Lez » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Hérault » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Montferrier-sur-Lez » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Hérault » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Montferrier-sur-Lez » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Montferrier-sur-Lez » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Hérault » (consulté le ).

Autres sources

- Montferrier-sur-Lez sur le site de l'Institut géographique national

- Distances vers : Prades-le-Lez, Assas, Teyran, Castries, Jacou, Clapiers, Montpellier (Parc de Lunaret), Montpellier, Montpellier (Quartier La Paillade-Mosson), Grabels, Montarnaud, La Boissière, Vailhauquès, Combaillaux, Saint-Gély-du-Fesc et Les Matelles, publié sur le site fr.distance.to (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Prades Le Lez - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Montferrier-sur-Lez et Prades-le-Lez », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Prades Le Lez - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Montferrier-sur-Lez et Mauguio », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Montpellier-Aéroport - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Montpellier-Aéroport - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Montpellier-Aéroport - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Montferrier-sur-Lez », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101392 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Montferrier-sur-Lez », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « rivières du Lirou et du Lez » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Montferrier-sur-Lez », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Liste des territoires à risque important d'inondation (TRI) de 2012 », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr (consulté le )

- « cartographie des risques d'inondations du TRI de Montpellier-Lunel-Maugio-Palavas », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Montferrier-sur-Lez », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Archives communales de Montferrier-sur-Lez (169 EDT), publié sur le site des Archives départementales de l'Hérault (consulté le ).

- Journal officiel, 1935, 6, 6226

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Montferrier-sur-Lez », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- « THIBAL André - Maitron », sur maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr (consulté le ).

- Action du Maquis Bir-Hakeim

- Selon la fiche Bataille de Montélimar : Seules des troupes à pied peuvent fuir vers le nord. Ce sont 3 500 véhicules abandonnés, 2 500 morts et 3 000 prisonniers.

- Sdkfz 251 : semi-chenillés.

- « Les gendarmes à la recherche d’un homme armé dans une maison de retraite de l’Hérault », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le ).

- Résultats des élections municipales et communautaires dans l'Hérault, publié le sur le site du Conseil départemental de l'Hérault (consulté le ).

- Brigitte Devoisselle, première femme élue maire de la commune, publié le sur le site du Midi-Libre (consulté le ).

- Municipales : L'art d'être dauphin, publié le sur le site devoissellemontferrier2020.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Entreprises à Montferrier-sur-Lez », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- site de l'ECOTRON

- www.montpellier-agglo.com

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Montferrier-sur-Lez - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Belmont-Joris, C.-A., Montferrier (En Languedoc) : le bourg, le château (900-1793), Montpellier, impr. de la Charité, coll. « Guide Historique et Pittoresque », , 128 p., in-4° (présentation en ligne, lire en ligne).

- Site du peintre Masri (consulté le 18 mars 2019)

- Église Saint-Étienne à Montferrier-sur-Lez, publié sur le site decouverte34.com

- Perrey Luc, « Eglise Saint-Barthélémy-de-Baillarguet – LOUPIC : le Pic Saint Loup et villages alentour », sur LOUPIC : le Pic Saint Loup et villages alentour, (consulté le ).

- http://www.laregion.fr/cultureetpatrimoine/cavescoop/cave-distillerie/distillerie-cooperative-intercommunale-du-pont-du-lez

- http://cpa34.midiblogs.com/archive/2008/02/index.html

- http://memoiredescatastrophes.org/catastrophe/yfupyf7dnkr/view

- France, Bulletin des lois de la République franc̜aise, , 1296 p. (lire en ligne), p. 328.

- « Les moulins du lez », sur blogspot.fr (consulté le ).

- http://my.yoolib.com/bmmontpellier/collection/6007-pres-le-moulin-boudet-montferrier/

Voir aussi

Bibliographie

- C.-A Belmont-Joris, Montferrier, en Languedoc : le bourg, le château (900-1793), guide historique et pittoresque, Paris, Société anonyme de publications périodiques, [ca 1912], 128 p.

- Étienne Dalvy, Les seigneurs de Montferrier ou un traité de paix au XIVe siècle, 1380, Paris, L. Baudoin, [ca 1891], 140 p. (lire en ligne)

- Jules Veran, La Libération de Montpellier, août 1944 : le combat de Montferrier, Paris, A. Quillet, , 121 p.

Fonds d'archives

- Fonds : Archives communales de Montferrier (1675-1823) [ml]. Cote : 169 EDT. Montpellier : Archives départementales de l'Hérault (présentation en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel

Montferrier-sur-Lez sur OpenStreetMap.

Montferrier-sur-Lez sur OpenStreetMap.