Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre (Maule-Lextarre en basque) est une commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine.

| Mauléon-Licharre | |||||

Vue générale de Mauléon à l'ombre du fort. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Pyrénées-Atlantiques | ||||

| Arrondissement | Oloron-Sainte-Marie | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Pays Basque | ||||

| Maire Mandat |

Louis Labadot 2020-2026 |

||||

| Code postal | 64130 | ||||

| Code commune | 64371 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Mauléonnais | ||||

| Population municipale |

2 953 hab. (2020 |

||||

| Densité | 231 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 13′ 31″ nord, 0° 53′ 09″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 133 m Max. 521 m |

||||

| Superficie | 12,80 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Mauléon-Licharre (ville-centre) |

||||

| Aire d'attraction | Mauléon-Licharre (commune-centre) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Montagne Basque (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Atlantiques

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | mauleon-licharre.fr | ||||

Géographie

Localisation

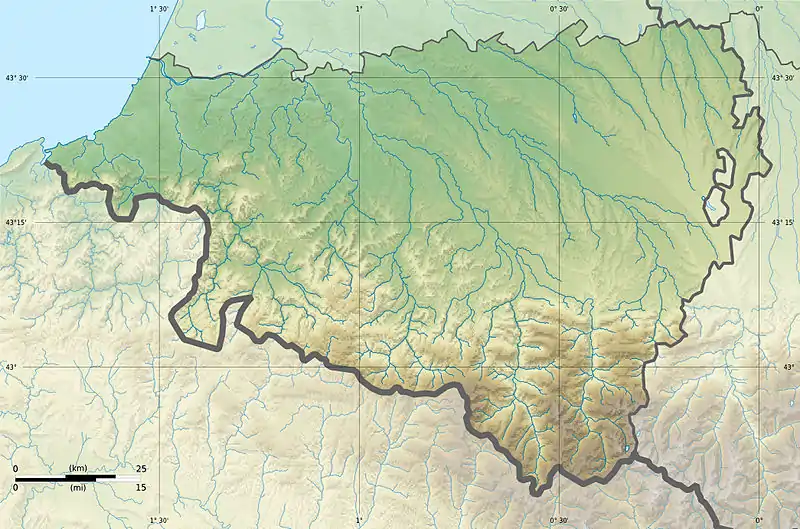

La commune de Mauléon-Licharre se trouve dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine[3].

Elle se situe à 59 km par la route[Note 1] de Pau[4], préfecture du département, et à 32 km d'Oloron-Sainte-Marie[5], sous-préfecture.

Les communes les plus proches[Note 2] sont[6] : Chéraute (1,7 km), Viodos-Abense-de-Bas (1,9 km), Garindein (2,3 km), Berrogain-Laruns (2,9 km), Gotein-Libarrenx (3,9 km), Espès-Undurein (4,8 km), Roquiague (5,3 km), Idaux-Mendy (5,3 km).

Sur le plan historique et culturel, Mauléon-Licharre fait partie de la province de la Soule, un des sept territoires composant le Pays basque[Note 3] - [7]. La Basse-Navarre en est la province la plus variée en ce qui concerne son patrimoine, mais aussi la plus complexe du fait de son morcellement géographique[8]. Depuis 1999, l'Académie de la langue basque ou Euskalzaindia divise le territoire du Labourd en six zones[9] - [10]. La Soule, traversée par la vallée du Saison, est restée repliée sur ses traditions (mascarades, pastorales, chasse à la palombe, etc)[11]. Elle se divise en Arbaille, Haute-Soule et Basse-Soule, dont fait partie la commune.

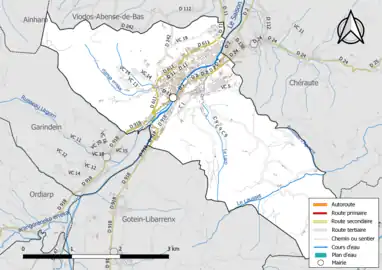

Hydrographie

La commune est drainée par le Saison, le Lausset, le ruisseau Urgorri, le Laco, Manga erreka, le ruisseau d'Aguerre, et par divers petits cours d'eau, constituant un réseau hydrographique de 15 km de longueur totale[13] - [Carte 1].

Le Saison, d'une longueur totale de 72,2 km, prend sa source dans la commune de Larrau et s'écoule du sud vers le nord. Il traverse la commune et se jette dans le gave d'Oloron à Autevielle-Saint-Martin-Bideren, après avoir traversé 31 communes[14].

Le Lausset, d'une longueur totale de 39,3 km, prend sa source dans la commune de Sauguis-Saint-Étienne et s'écoule du sud vers le nord. Il traverse la commune et se jette dans le gave d'Oloron à Narp, après avoir traversé 14 communes[15].

_-_Fonds_Ancely_-_B315556101_A_MALBOS_2_012.jpg.webp) Mauléon et son gave en 1843 par Eugène de Malbos.

Mauléon et son gave en 1843 par Eugène de Malbos. Réseaux hydrographique et routier de Mauléon-Licharre

Réseaux hydrographique et routier de Mauléon-Licharre

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[16]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[17].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 4]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[19] complétée par des études régionales[20] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Aicirits », sur la commune d'Aïcirits-Camou-Suhast, mise en service en 1993[21] et qui se trouve à 17 km à vol d'oiseau[22] - [Note 6], où la température moyenne annuelle est de 14,1 °C et la hauteur de précipitations de 1 216,7 mm pour la période 1981-2010[23]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Pau-Uzein », sur la commune d'Uzein, mise en service en 1921 et à 42 km[24], la température moyenne annuelle évolue de 13,2 °C pour la période 1971-2000[25], à 13,4 °C pour 1981-2010[26], puis à 13,8 °C pour 1991-2020[27].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux », constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 7]. Deux sites Natura 2000 ont été définis sur la commune au titre de la « directive Habitats »[29] - [Carte 2] :

- « le Saison (cours d'eau) », d'une superficie de 2 200 ha, un cours d'eau de très bonne qualité à salmonidés[30] ;

- « le gave d'Oloron (cours d'eau) et marais de Labastide-Villefranche », d'une superficie de 2 547 ha, une rivière à saumon et écrevisse à pattes blanches[31] ;

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 8] est recensée sur la commune[32] - [Carte 3] : le « Lausset amont et zones tourbeuses associées » (190,06 ha), couvrant 11 communes du département[33] et deux ZNIEFF de type 2[Note 9] - [32] - [Carte 4] :

- le « bassin versant du Lausset et du Joos : bois, landes et zones tourbeuses » (19 519,13 ha), couvrant 23 communes du département[34] ;

- le « réseau hydrographique du gave d'Oloron et de ses affluents » (6 885,32 ha), couvrant 114 communes dont 2 dans les Landes et 112 dans les Pyrénées-Atlantiques[35].

Urbanisme

Typologie

Mauléon-Licharre est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 10] - [36] - [37] - [38]. Elle appartient à l'unité urbaine de Mauléon-Licharre, une agglomération intra-départementale regroupant 8 communes[39] et 6 314 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[40] - [41].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Mauléon-Licharre, dont elle est la commune-centre[Note 11]. Cette aire, qui regroupe 21 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[42] - [43].

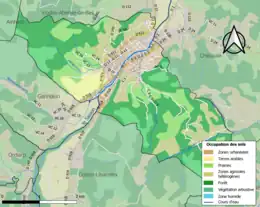

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (47,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (47 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (38,5 %), prairies (18,6 %), zones agricoles hétérogènes (14,9 %), zones urbanisées (14,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (8,6 %), terres arables (4,8 %)[44].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 5].

Lieux-dits et hameaux

_Fronton%252C_jeunes_s'entrainant_au_chistera.JPG.webp)

Seize quartiers composent la commune de Mauléon-Licharre[45] :

- Agerrea ;

- Argoaga ;

- Barragarri ;

- Basabazterra ;

- Beltzünze ;

- Eiheraltea ;

- Ezpizenborda ;

- Ordokia ;

- Hariñaldea / la Sablière ;

- Maulegañea / la Haute Ville ;

- Mendialde ;

- Peko arrüa / rue Victor Hugo ;

- Nafarroako karrika / rue de la Navarre ;

- Sarezieu (Saizieu sur les cartes IGN).

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Mauléon-Licharre est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité moyenne)[46]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[47].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau, notamment le Saison. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1992, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 et 2014[48] - [46].

Mauléon-Licharre est exposée au risque de feu de forêt. En 2020, le premier plan de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été adopté pour la période 2020-2030[49]. La réglementation des usages du feu à l’air libre et les obligations légales de débroussaillement dans le département des Pyrénées-Atlantiques font l'objet d'une consultation de public ouverte du 16 septembre au 7 octobre 2022[50] - [51].

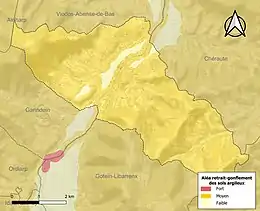

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[52]. 96,3 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 6]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 12] - [53].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 2019[46].

Toponymie

Attestations anciennes

Le toponyme Mauléon est mentionné au milieu du XIIe siècle[54] (cartulaire de Bayonne[55]), et apparaît sous les formes Malleon (1276[54], rôles gascons), lo marcadiu et bastide de Mauleoo (1387[54], notaires de Navarrenx[56]), Malus-Leo (1454[54], chapitre de Bayonne[57]), Mauleo et Mauleon de Sole (1460[54], contrats d'Ohix[58]) et Mauleon (1650[54] et 1793[59] ou an II).

Le toponyme Licharre apparaît sous les formes lo noguer de Lixarre, qui désignait le lieu d'assemblée judiciaire sous un noyer (1385[54], collection Duchesne volume CXIV[60]), Sent-Johan de Lixare et la font de Sent-Johan de Lixare (respectivement 1470[54] et 1481[54], contrats d'Ohix[58]), Lixarra (1508[54], chapitre de Bayonne[57]) et Lixarre (1650[54]).

Histoire

Les Hospitaliers

.jpg.webp)

La chapelle de Saint-Jean-de-Berraute est attestée dès 1220. Elle faisait partie de la commanderie hospitalière gérée par les Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Cette commanderie hébergeait les pèlerins de Saint-Jacques venant d'Oloron par l'Hôpital Saint-Blaise et se dirigeant par Ordiarp vers Ostabat[61] - [62]. Elle devint église paroissiale avec le développement du bourg. Plusieurs fois remaniée au XVIe siècle, elle avait l’aspect des églises de Soule avec son clocher trinitaire. Elle fut le témoin des troubles de la Réforme[61].

- En 1661, Arnaud François de Maytie y fit enterrer, devant le maître-autel, le corps du célèbre curé de Moncayolle surnommé Matalas, qui avait pris la tête d'une insurrection de paysans souletins et qui, fait prisonnier, fut décapité[62].

- En 1791, Samadon, évêque constitutionnel d'Oloron, y fit élire les curés constitutionnels de Soule, malgré l'opposition manifestée par les Mauléonais[62].

- En 1792, avec la Révolution, Berraute fut convertie en magasin à fourrage[62].

Longtemps à l'abandon après la construction de la nouvelle église Saint-Jean-Baptiste en 1855, la nef fut démolie vers 1910. Seul fut conservé le chœur, au centre du cimetière qui s'était déjà étendu.

Elle fut sauvée de la destruction totale en 1983 par la municipalité : réparation de la toiture, consolidation de la voûte et des murs[61]. Elle a été inscrite monument historique le [63].

La domination anglaise

En 1261, le prince Édouard Ier d'Angleterre fait une démonstration de force sur le site, ce qui incite les vicomtes de Soule à se soumettre. Il décide alors, pour asseoir son pouvoir, la fortification de certaines villes dont, en Soule, Villeneuve-lès-Tardets (aujourd'hui Tardets-Sorholus) et Mauléon qui deviennent des bastides. Une enceinte médiévale, depuis détruite, protégeait alors la Haute-ville. Cette dernière était organisée autour d'une grande place de forme rectangulaire que bordaient de nombreuses maisons à arceaux abritant le marché.

Mauléon, siège administratif

Paul Raymond[54] note que la Mauléon était le siège d'une châtellenie, d'un bailliage royal et de la subdélégation du pays de Soule.

En 1790, Mauléon était le chef-lieu d'un district composé des cantons de Barcus, Domezain, Mauléon, Sunharette et Tardets. Le canton de Mauléon comprenait les communes du canton actuel, sans Barcus, L'Hôpital-Saint-Blaise, ni Roquiague, mais avec le village de Saint-Étienne.

Elle devient chef-lieu d'arrondissement de 1800 à 1926.

La commune actuelle a été créée le [64] par la réunion des communes de Mauléon et de Licharre.

La cour de Licharre

Licharre était le siège d'une juridiction, appelée cour de Licharre, ayant pour ressort tout le pays de Soule[54]. Les appels étaient interjetés à la cour des jurats de Dax (Landes) et de là au sénéchal de Guyenne.

Les juges de la cour de Licharre étaient le châtelain de Mauléon, les dix potestats de Soule et les gentilshommes propriétaires.

La coutume de Soule[65] indique en 1520 que : « au pays de Sole son dets potestats, es assaver : lo senhor deu Domec de Lacarri, lo senhor de Bimeinh de Domasanh, lo senhor deu Domec de Sibas, lo senhor de Olhaibi, lo senhor deu Domec d'Ossas, lo senhor d'Amichalgun de Charri, lo senhor de Genteynh, lo senhor de la Sala de Charrite, lo senhor d'Espes et lo senhor deu Domec de Cheraute. Los quoaus son tenguts de venir a tout le menhs de oeitene a oeitene a la Cort de Lixare tenir cort ab lo Capitaine Castellan ».

Le rebelle souletin

Bernard Goyheneche, alias Matalas, est né et a vécu dans la ville souletine de Moncayolle (Mithikile en basque) au XVIIe siècle, où il a été prêtre de sa paroisse après son passage par un séminaire de Bordeaux.

Matalas, devant la foule qui a assisté à son exécution, a laissé un message, qui est arrivé jusqu'à nos jours :

Dolü gabe hiltzen niz, Je meurs sans remords,

bizia Xiberoarentako emaiten baitüt.

parce que je donne ma vie pour la Soule.

Agian, agian, egün batez

Peut-être un jour

jeikiko dira egiazko Xiberotarrak,

se lèveront les vrais Souletins,

egiazko eüskaldünak tirano arrotzen ohiltzeko

les vrais Basques, pour expulser les tyrans étrangers

eta gure aiten aitek ützi deiküen

et pour que les terres que nos pères nous ont laissées

lurraren popüliari erremetitzeko.

soient remises au peuple.

Époque moderne

Jean-Pierre d’Arraing, maire de Mauléon en 1788[66], est élu député du tiers état aux États généraux de 1789 pour le pays de Soule. Il siège du au à l’Assemblée constituante[67].

Politique et administration

Mauléon a été chef-lieu de district dans le département des Basses-Pyrénées (devenues Pyrénées-Atlantiques en 1969) en 1793 puis chef-lieu d'arrondissement et de canton en 1801.

En 1841, Mauléon absorbe Licharre et devient Mauléon-Licharre. Mauléon puis Mauléon-Licharre a été chef-lieu d'arrondissement et sous-préfecture jusqu'en 1926.

Actuellement Mauléon-Licharre, est chef-lieu de canton dans l'arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie

Liste des maires

Politique de développement durable

La commune s’est engagée dans une politique de développement durable en lançant une démarche d'Agenda 21 en 2011[69]

Intercommunalité

Mauléon-Licharre appartient à sept structures intercommunales[70] :

- l'agence publique de gestion locale ;

- la communauté de communes de Soule-Xiberoa ;

- le SIGOM ;

- le syndicat AEP du pays de Soule ;

- le syndicat d'assainissement du pays de Soule ;

- le syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlantiques ;

- le syndicat intercommunal pour le soutien à la culture basque.

La commune accueille le siège de la communauté de communes de Soule-Xiberoa, du syndicat AEP du pays de Soule, ainsi que celui du syndicat d'assainissement du pays de Soule.

Population et société

Démographie

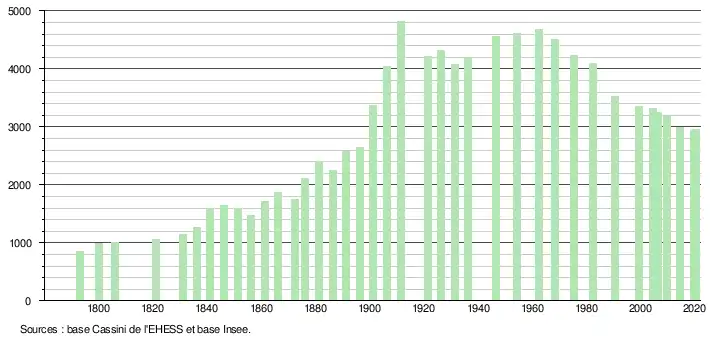

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[71]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[72].

En 2020, la commune comptait 2 953 habitants[Note 13], en diminution de 1,37 % par rapport à 2014 (Pyrénées-Atlantiques : +3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

La commune dispose de trois écoles : l'école primaire privée Jeanne-d'Arc, l'école primaire publique Basse-Ville et l'école primaire publique Haute-Ville. Les deux écoles primaires publiques proposent un enseignement bilingue français-basque à parité horaire[75].

La commune possède également un collège public (collège Argia), un collège privé (collège Saint-François), d'un lycée privé (lycée Saint-François), d'un lycée professionnel public (lycée Champo)[76] et d'un lycée agricole privé (lycée privé agricole de la Soule).

Sports et équipements sportifs

- La commune possède un club omnisports, le Sport athlétique mauléonnais ou SAM. En 2014-2015, l'équipe première de rugby du SAM évolue en Fédérale 2 de rugby à XV[77].

- Équipements sportifs :

- Stade Marius-Rodrigo (rugby) d'une capacité d'environ 2 000 places ;

- Stade Jean-Lasserre (football) ;

- Trinquet, jai-alaï, fronton des allées, fronton de la Haute-Ville pour la pratique de la pelote basque ;

- Piscine municipale ;

- Terrains de tennis.

- La commune se situe sur le trajet de la 16e étape du Tour de France 2007 qui a eu lieu le . Le parcours de 218 kilomètres reliait Orthez à Gourette - col d'Aubisque.

Festivités

- Les fêtes de Mauléon ont lieu autour du .

Ces fêtes ont été immortalisées par la chanson Les Fêtes de Mauléon composée par le chansonnier souletin Pierre Bordaçarre Etxahun-Iruri. Elles se déroulent sur quatre jours, et donnent lieu à de nombreuses manifestations (fête foraine, vaches landaises, concerts, bals, bodégas, bandas, pelote et force basque...). La ville offre aussi un feu d'artifice tiré du château fort.

- La Haute-Ville possède son propre comité des fêtes. Les fêtes de la Haute-ville ont généralement lieu mi-juin.

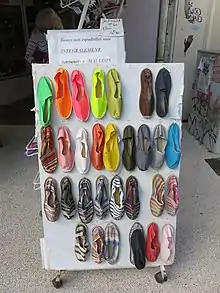

- Fête de l'espadrille le .

Économie

Mauléon-Licharre est la capitale de l'espadrille. La fabrication des espadrilles, des sandales et des brodequins, bottes et sabots en caoutchouc, dont Mauléon est une des capitales, a occupé jusqu'à plus de 3 000 ouvriers dans la ville et ses alentours. En 2018, le secteur comprend une centaine d'emplois à Mauléon et à travers la Soule[78].

Une partie importante de l'activité est tournée vers l'agriculture (élevage, pâturages). La commune fait partie de la zone d'appellation de l'ossau-iraty. Ici on fait aussi l'etorki.

La ville possède une antenne de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays basque.

Culture locale et patrimoine

_L'Eglise_Saint_Jean-Baptiste.JPG.webp)

Patrimoine civil

- Le vieux château de Mauléon est un château fort du XIe siècle inscrit monument historique par arrêté du et l'ensemble du site est site archéologique[79] - [80].

- Le château de Maÿtie dit d'Andurain[81] a été édifié à la fin du XVIe siècle par Pierre de Maytie. Le logis rectangulaire cantonné de pavillon est orné de fenêtres à meneaux et de lucarnes ouvragées de style Renaissance. Inscrit monument historique en 1925, il a été partiellement classé.

- La mairie, située sur la place des Allées, a été construite pour le comte Philibert de Gramont par François Mansart dont on reconnaît le style avec l’alternance des lucarnes à fronton arqué et triangulaire et les larges fenêtres espacées. Il fut légué à la famille des Montréal[61]. Les États de Soule achetèrent cet hôtel en 1777. Il devint la sous-préfecture de Mauléon de 1789 à 1926. Depuis 1980, c'est la nouvelle mairie de Mauléon. L'écrivain Pierre Benoit y a situé l'action de son roman Pour don Carlos[62].

- La Maison de la Fée (en basque Laminaren Etxea), 8 rue du Fort, réputée la plus ancienne de Mauléon. Elle porte la date de 1485 mais date plus probablement de 1785[61]. Elle reflète l'habitat paysan traditionnel, avec une grande porte au rez-de-chaussée pour le bétail et l'appartement à l'étage[61].

- La maison de Bela ou manoir de Bela qui domine la Haute-Ville avec sa tourelle ronde[62]. Elle est particulièrement connue parce qu'en 1587 son propriétaire, Gérard de Béla, décida d'instaurer des impôts, innovation qui déplut particulièrement aux habitants de la ville.

- La halle datée de 1765, était réclamée par les habitants depuis le terrible incendie de 1641 qui avait détruit une vingtaine de maisons, n'en laissant que onze pouvant encore correctement abriter le marché sous leurs auvents.

- Le monument aux morts est un monument aux morts pacifiste, œuvre d'Ernest Gabard, sculpteur palois et soldat de la Grande Guerre.

Le château fort du XIe siècle.

Le château fort du XIe siècle._ch%C3%A2teau_d'Andurain.JPG.webp) Le château d'Andurain.

Le château d'Andurain. La mairie et le monument aux morts.

La mairie et le monument aux morts..jpg.webp) La maison de la Fée.

La maison de la Fée. Le manoir de Bela.

Le manoir de Bela..jpg.webp) La halle de la Haute-Ville.

La halle de la Haute-Ville.

Patrimoine religieux

- La chapelle de Saint-Jean-de-Berraute est attestée dès 1220. Elle faisait partie de la commanderie gérée par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ou chevaliers de Malte. Cette commanderie hébergeait les pèlerins de Saint-Jacques venant d'Oloron par l'Hôpital Saint-Blaise et se dirigeant par Ordiarp vers Ostabat[61] - [62].

Elle devint église paroissiale avec le développement du bourg. Plusieurs fois remaniée au XVIe siècle, elle avait l’aspect des églises de Soule avec son clocher trinitaire. Elle fut le témoin des troubles de la Réforme[61].

- En 1661, Arnaud François de Maytie y fit enterrer, devant le maître-autel, le corps du célèbre curé de Moncayolle surnommé Matalas, qui avait pris la tête d'une insurrection de paysans souletins et qui, fait prisonnier, fut décapité[62].

- En 1791, Samadon, évêque constitutionnel d'Oloron, y fit élire les curés constitutionnels de Soule, malgré l'opposition manifestée par les Mauléonais[62].

- En 1792, avec la Révolution, Berraute fut convertie en magasin à fourrage[62].

Longtemps à l'abandon après la construction de la nouvelle église Saint-Jean-Baptiste en 1855, la nef fut démolie vers 1910. Seul fut conservé le chœur, au centre du cimetière qui s'était déjà étendu.

Elle fut sauvée de la destruction totale en 1983 par la municipalité : réparation de la toiture, consolidation de la voûte et des murs[61]. Elle a été inscrite monument historique le 9 novembre 1984[63].

- Église Notre-Dame de la Haute-Ville : c'est un parchemin du qui donna l’autorisation de l’évêque d’Oloron pour construire une nouvelle chapelle. À l'époque, seule existait l'église de Saint-Jean de Berraute, et les habitants de la bastide de la Haute-Ville alors en développement la trouvaient trop lointaine et souhaitaient disposer d'une église dans leur bourg même[61] - [82]. Elle fut incendiée plusieurs fois pendant les guerres de religion[61] - [82].

Malgré sa petite taille, cette chapelle devint église et même cathédrale, ayant abrité, avec ses maisons accolées, l’évêque d’Oloron et son chapitre de chanoines à deux reprises : de 1378 à 1412, lors du Grand Schisme d'Occident qui vit les catholiques se diviser entre partisans du pape de Rome et ceux de celui d’Avignon[80]. Et de nouveau, de 1570 à 1599 lors des guerres de religion[80]. L'évêque d'Oloron Claude Régin, chassé de sa cathédrale par les protestants, se réfugia en l’église de la Haute-Ville à laquelle il légua son cœur à sa mort en 1592. Son successeur, le chanoine mauléonais Arnaud de Maytie, élu évêque en 1599, y resta jusqu’à son retour à Oloron lors de la pacification religieuse[61] - [82]. Ces deux hommes eurent à défendre Notre-Dame d’une incursion béarnaise en 1583 puis de la mainmise des pasteurs protestants soutenus par leur gouverneur Belsunce, lui aussi protestant, en 1593[80]. Elle fut remaniée au XVIIe siècle pour prendre son aspect actuel avec son clocher trinitaire typiquement souletin[61] - [82]. À l'intérieur, elle possède un retable baroque consacré à la vie de la Vierge[61]. Le pavage de l'entrée est original : un cœur, deux carrés et leurs diagonales, un ostensoir à demi effacé[82]. À gauche se trouve non pas un bénitier mais une ancienne mesure à grains qui était utilisée pour le marché qui se tenait à cet endroit le mardi[61] - [82].

- Le calvaire (ou croix blanche) en marbre blanc du XVIIe siècle situé rue de Navarre a été inscrit monument historique le [83]. C'est une colonne de marbre érigée à l'emplacement du noyer sur lequel se réunissaient les juges de l'ancienne cour de Licharre, aujourd'hui un carrefour en rond-point.

- L'église Saint-Jean-Baptiste, a été construite à la fin du XIXe siècle. La décision date de 1877, la première pierre a été posée en 1879 et elle a été consacrée le . Elle a été en partie construite avec les pierres de l'église de Licharre qui avait été démolie[61]. Dans les cinq années suivantes, elle a été dotée de verrières à personnages du maître-verrier Ferdinand Hucher. Puis le chœur et la nef sont ornés de peintures de l'abbé Xavier Montaut terminées par Auguste Montaut et l'atelier Decrept[84]. Elle est inscrite à l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- L'ancien couvent des Dominicaines, rue de Belzunce, transformé aujourd'hui en résidence autour du cloître. Il a été édifié en 1772 par les États de Soule[62].

.jpg.webp) Chapelle Saint-Jean de Berraute.

Chapelle Saint-Jean de Berraute..jpg.webp) Église Notre-Dame de la Haute-Ville.

Église Notre-Dame de la Haute-Ville. Église Saint-Jean-Baptiste.

Église Saint-Jean-Baptiste._nouveau_grand_cimeti%C3%A8re_dit_paysagiste.JPG.webp) Le nouveau cimetière avec ses stèles discoidales.

Le nouveau cimetière avec ses stèles discoidales. La croix Blanche.

La croix Blanche.

Patrimoine environnemental

.jpg.webp)

- Le moulin de Montreal est un ancien moulin à eau transformé en petite centrale hydroélectrique.

Personnalités liées à la commune

- Nées au XVIe siècle

- Jean de Sponde, né en 1557 à Mauléon et mort le à Bordeaux, est un poète baroque français.

- Henri de Sponde né en 1568 à Mauléon et mort en 1643 à Toulouse, était un ecclésiastique, juriste et historien français, et a été évêque de Pamiers.

- Arnauld Oihénart, né en 1592 à Mauléon et mort en 1668 à Saint-Palais, est un avocat et juriste poète, linguiste, historien et parémiographe de langue basque.

- Nées au XVIIIe siècle

- Jean-Philippe de Béla dit le chevalier de Béla, né en 1709 à Mauléon et mort à Pau en 1796, est un militaire et écrivain de langue basque.

- Étienne Neveu, né en 1755 à Mauléon et mort en 1830 dans la même ville, est un homme politique français.

- Nées au XXe siècle

- L'écrivain américain Trevanian (de son vrai nom Rodney William Whitaker, 1931-2005) y a vécu retiré avec sa famille une grande partie de sa vie[85].

- Jean-Baptiste Coyos, né le 15 octobre 1952 à Mauléon-Licharre, est un écrivain et enseignant français de langue basque et française. Il fut désigné membre correspondant d'Euskaltzaindia, l'académie de la langue basque, le 26 mai 2006, et membre titulaire depuis le 26 novembre 2010.

- Jean-Claude Mignaçabal, (1944-2016) à Mauléon-Licharre est un joueur français de rugby à XV.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

De gueules au lion d'or, au chef de France[86].

Commentaires : Ne pas confondre avec Lyon, qui porte un lion d'argent. |

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la mairie

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes par la voie routière et évaluées à l'aide d'un calculateur d'itinéraires.

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Le Pays basque comprend sept provinces dont trois au nord qui forment le pays basque français : le Labourd, la Soule et la Basse-Navarre.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[18].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[28].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Carte hydrographique de Mauléon-Licharre » sur Géoportail (consulté le 10 août 2021)..

- « Sites Natura 2000 de types sites d'intérêt communautaire (SIC) (Directive Habitats) de la commune de Mauléon-Licharre », sur www.geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- « ZNIEFF de type I sur la commune de Mauléon-Licharre », sur www.geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- « ZNIEFF de type II sur la commune de Mauléon-Licharre », sur www.geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Gentilé sur habitants.fr

- Euskaltzaindia - Académie de la langue basque

- « Métadonnées de la commune de Mauléon-Licharre », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Mauléon-Licharre et Pau », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Mauléon-Licharre et Oloron-Sainte-Marie », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Mauléon-Licharre », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 23.

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 25.

- « Toponymes », sur le site de l'Académie de la langue basque (consulté le ).

- (eu) Euskal Herriko udalerrien zerrenda alfabetikoa (Liste alphabétique des communes du Pays basque).

- Frédéric Zégierman 1999, p. 23.

- Carte IGN sous Géoportail

- « Fiche communale de Mauléon-Licharre », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine (consulté le ).

- Sandre, « le Saison ».

- Sandre, « le Lausset ».

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le ).

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le ).

- « Station Météo-France Aicirits - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Mauléon-Licharre et Aïcirits-Camou-Suhast », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Aicirits - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Mauléon-Licharre et Uzein », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Mauléon-Licharre », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7200790 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7200791 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Mauléon-Licharre », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « Lausset amont et zones tourbeuses associées » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « bassin versant du Lausset et du Joos : bois, landes et zones tourbeuses » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « réseau hydrographique du gave d'Oloron et de ses affluents » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Mauléon-Licharre », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Mauléon-Licharre », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- « http://www.soule-xiberoa.fr/fileadmin/Bibliodocs/Education_Jeunesse/Langue_basque/kartielen_izenak.pdf »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Les risques près de chez moi - commune de Mauléon-Licharre », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr, (consulté le )

- « Réglementation-usages du feu à l’air libre - obligations légales de débroussaillement - département 64 », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr date=16 septembre 2022 (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Paul Raymond, Dictionnaire topographique du département des Basses-Pyrénées, Paris, Imprimerie Impériale, , 208 p. (BNF 31182570, lire en ligne)..

- Cartulaire de Bayonne ou Livre d'Or - Manuscrit du XIVe siècle - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Notaires de Navarrenx - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Chapitre de Bayonne - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Contrats retenus par Ohix, notaire de Soule - Manuscrit du XVe siècle - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Mauléon », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le )..

- Collection Duchesne, volumes 99 à 114, renfermant les papier d'Oihenart, ancienne bibliothèque impériale - Bibliothèque nationale de France

- La page patrimoine du site de la commune

- Site À la découverte de Mauléon

- « La chapelle de Berraute sur la base Mérimée », notice no PA00084442, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Loi du 19 mars 1841 (Bulletin des lois de la République française).

- Coutume de Soule de 1520, imprimée à Pau en 1760

- « Jean-Pierre d’Arraing », sur geneanet.org (consulté le ).

- « Jean-Pierre d’Arraing », sur le site de l’Assemblée nationale (consulté le ).

- Pantxika Delobel, « Mauléon change de mains », Sud Ouest édition Dordogne/Lot-et-Garonne, 5 juillet 2020, p. 36.

- FICHE | Agenda 21 de Territoires - Mauléon-Licharre, consultée

- Cellule informatique préfecture 64, « Base communale des Pyrénées-Atlantiques - Intercommunalité » (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Site du lycée professionnel Champo

- « 1re division fédérale 2014-2015 », sur ffr.fr.

- « Faute d'une IG, l'espadrille de Mauléon mise sur une marque », sur Les Echos, (consulté le )

- « Le vieux château », notice no PA00084444, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Fichier pdf avec l'histoire du château »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Le château d'Andurain », notice no PA00084443, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- http://vppyr.free.fr/pages_pat/vpp_pat30_mauleon.htm

- « Le calvaire », notice no PA00084441, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « L'église Saint-Jean-Baptiste », notice no IA64000738, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Trevanian - éditions Gallmeister », sur www.gallmeister.fr (consulté le ).

- Guy Ascarat