Barcus

Barcus (prononcer [baʁkys] ; Barkoxe en basque) est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine.

| Barcus | |||||

Le fronton de Barcus et l’église de l’Ascension. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Pyrénées-Atlantiques | ||||

| Arrondissement | Oloron-Sainte-Marie | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Pays Basque | ||||

| Maire Mandat |

Jean-Marc Baranthol 2020-2026 |

||||

| Code postal | 64130 | ||||

| Code commune | 64093 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Barcusiens | ||||

| Population municipale |

640 hab. (2020 |

||||

| Densité | 14 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 11′ 23″ nord, 0° 46′ 16″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 176 m Max. 793 m |

||||

| Superficie | 46,93 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Oloron-Sainte-Marie (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Montagne Basque | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Atlantiques

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Géographie

Localisation

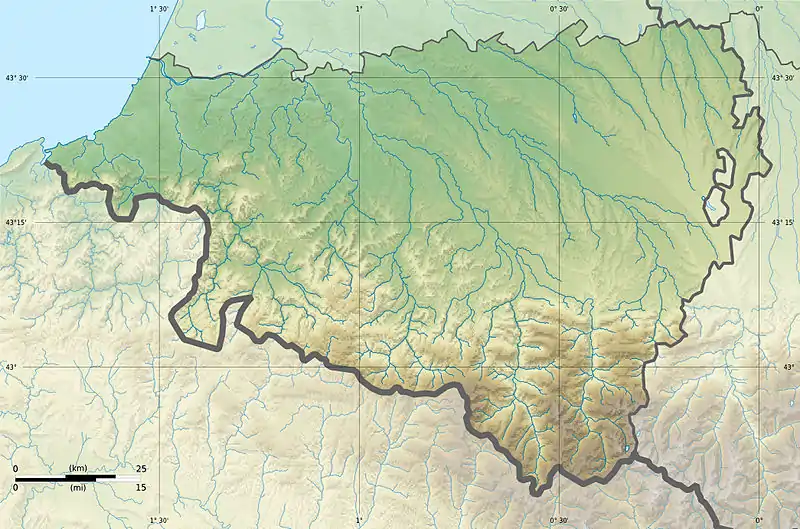

La commune de Barcus se trouve dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine[3].

Elle se situe à 53 km par la route[Note 1] de Pau[4], préfecture du département, à 20 km d'Oloron-Sainte-Marie[5], sous-préfecture, et à 12 km de Mauléon-Licharre[6], bureau centralisateur du canton de Montagne Basque dont dépend la commune depuis 2015 pour les élections départementales[3]. La commune fait en outre partie du bassin de vie de Mauléon-Licharre[3].

Les communes les plus proches[Note 2] sont[7] : Esquiule (5,2 km), Roquiague (5,5 km), L'Hôpital-Saint-Blaise (7,0 km), Roquiague (7,7 km), Ance (8,1 km), Aramits (8,4 km), Lanne-en-Barétous (8,5 km), Saint-Goin (8,7 km).

Sur le plan historique et culturel, Barcus fait partie de la province de la Soule, un des sept territoires composant le Pays basque[Note 3] - [8]. La Basse-Navarre en est la province la plus variée en ce qui concerne son patrimoine, mais aussi la plus complexe du fait de son morcellement géographique[9]. Depuis 1999, l'Académie de la langue basque ou Euskalzaindia divise le territoire du Labourd en six zones[10] - [11]. La Soule, traversée par la vallée du Saison, est restée repliée sur ses traditions (mascarades, pastorales, chasse à la palombe, etc)[12]. Elle se divise en Arbaille, Basse-Soule et Haute-Soule, dont fait partie la commune.

Hydrographie

La commune, située dans le bassin versant de l'Adour, est traversée par le Joos (qui se jette dans le gave d'Oloron) et par ses affluents, le Bouhatéko erreka, l'arrèc d'Etchanchu, l'Handia, l'erreka Oyhanart, l'arriou de Soulou, l'erreka Sustaris, le ruisseau Ibarra (7 km) et ses tributaires, le ruisseau Ibarra (4,4 km, lui-même accompagné sur la commune par l'Askontchilo erreka et le ruisseau Athaketa) et le ruisseau Lecheguita (ainsi que par le tributaire de ce dernier le ruisseau Ilharra).

Paul Raymond[14] mentionne un autre affluent du Joos traversant le territoire de Barcus, le ruisseau de Guibéléguiet, ainsi que son tributaire, le ruisseau du Paradis.

Des affluents du Lausset (lequel se jette dans le gave d'Oloron) passent également sur les terres de la commune, tels que le ruisseau Ascania et le ruisseau l'Ibarle, ainsi que l'affluent de ce dernier, l'Ambelseko erreka.

Enfin, le ruisseau de Lacoste, sous-affluent de l'arrèc de Bitole, est également présent sur la commune.

Voies de communication et transports

La commune est desservie par les routes départementales 24, 59, 347, 459 et 859[15].

Hameaux

14 quartiers composent la commune de Barcus[16] :

- Ahargopea

- Aranbeltz (les Arambeaux sur les cartes IGN)

- Bürgüa (Burgia sur les cartes IGN, Le Bourg en français)

- Gaztelondo (Gastellondo sur les cartes IGN)

- Gaztelondotxipia

- Jauregiberribarra

- Kharrika

- Larreja

- Larrejazola

- Maidalenazerra

- Maisonaba

- Malta

- Ollauki

- Txapela

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat des marges montargnardes », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[17]. En 2020, la commune ressort du type « climat de montagne » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, la température décroît rapidement en fonction de l'altitude. On observe une nébulosité minimale en hiver et maximale en été. Les vents et les précipitations varient notablement selon le lieu[18].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 4]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[20] complétée par des études régionales[21] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Oloron-Ste-Mari », sur la commune d'Oloron-Sainte-Marie, mise en service en 1964[22] et qui se trouve à 13 km à vol d'oiseau[23] - [Note 6], où la température moyenne annuelle est de 13,5 °C et la hauteur de précipitations de 1 341,2 mm pour la période 1981-2010[24]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Pau-Uzein », sur la commune d'Uzein, mise en service en 1921 et à 36 km[25], la température moyenne annuelle évolue de 13,2 °C pour la période 1971-2000[26], à 13,4 °C pour 1981-2010[27], puis à 13,8 °C pour 1991-2020[28].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux », constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 7]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la « directive Habitats » : « le gave d'Oloron (cours d'eau) et marais de Labastide-Villefranche »[30], d'une superficie de 2 547 ha, une rivière à saumon et écrevisse à pattes blanches[31] - [Carte 1].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 8] est recensée sur la commune[32] - [Carte 2] : le « Lausset amont et zones tourbeuses associées » (190,06 ha), couvrant 11 communes du département[33] et une ZNIEFF de type 2[Note 9] - [32] - [Carte 3] : le « bassin versant du Lausset et du Joos : bois, landes et zones tourbeuses » (19 519,13 ha), couvrant 23 communes du département[34].

Urbanisme

Typologie

Barcus est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 10] - [35] - [36] - [37].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Oloron-Sainte-Marie, dont elle est une commune de la couronne[Note 11]. Cette aire, qui regroupe 44 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[38] - [39].

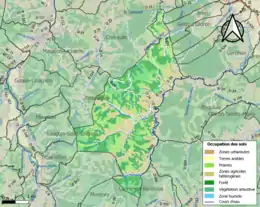

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (52,9 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (52,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (34,2 %), zones agricoles hétérogènes (28 %), prairies (24,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (12,3 %), zones urbanisées (0,6 %)[40].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 4].

Lieux-dits

- Agaras

- Agor (border)

- Agorria

- Aguerborda

- Aguerret

- Aistor

- Alkkatia

- Ahargo (mont)

- Ainus

- Alhorchar

- Arambeaux

- Aramburu

- Aranéder

- Arangaray

- Arhanchet

- Arthaxet

- Artheguiet

- Artzanüthürry

- Askain

- Askonobiet

- Askoz

- Askozborda

- Athaket

- Athakéta

- Ayscar

- Bagardikoborda

- Baralegne

- Barbieborda

- Barbieko Eyhéra

- Barcardats

- Barcochbide

- Barnetche

- Barrenkia

- Belloya

- Beltchun

- Beltzantzuburu

- Berhaburu

- Berho

- Bermaillou

- Betan

- Beteria

- Bidau

- Bigne

- Biscay

- Bohogu

- Bordabegoïty

- Bordaburia

- Bordacharia

- Bordagay

- Bordagoyhen

- Bordetta

- Burgia

- Cabana

- Cachau

- Chiloua

- Choko

- Chourikoborro

- Cocutchia

- Cotabaren

- Cotiart

- Coyos

- Coyosborda

- La Croix Blanche

- Curutchiga

- Doronda

- Duque

- Eihartzéta

- Elhar

- Elhurdoy

- Eperrape

- Eperregagne

- Erguillota

- Errande

- Errékartéa

- Espel

- Espelia

- Estecondo

- Etchahoun

- Etchanchu

- Etchandy

- Etchartéa

- Etchebarne

- Etcheberriborda

- Etcheberry (2 places)

- Etchecopaberria

- Etchegoren

- Eyharche

- Eyhartzet

- Eyheregaray (2 places)

- Eyhéramendy

- Fabiania

- Gagnéko Borda

- Galharetborda

- Garay

- Garrat

- Gastellondo

- Gorostordoy

- Gorrostibar

- Goyheneix

- Goyheski

- Goyhetsia

- Goytolia

- Guibelhéguiet

- Haritchast

- Haritchelhar

- Harritchilondo

- Haubiga

- Hégoburu

- Héguiapal

- Héguilla

- Héguitchoussy

- Ibar

- Ibarrondo

- Idiart

- Ihitzaga

- Ilharra

- Itchal

- Jacobia

- Jaureguiberry

- Lagune

- Lapitz

- Lapitzia

- Larragorry

- Larranda

- Larrandabuia

- Larrasquet

- Larrorry

- Laxague

- Laxagueborda

- Lecheguita

- Legegaray

- Lépazka

- Lescarpé

- Logeborde

- Lohidoy

- Lohidoyborda

- Lojaborda

- Malobra

- Maysonnave

- Menusketa

- Mercaptpide

- Mercaptpide Borda

- Mignaborda

- Miranda

- Mocho

- Montokoaltéa

- Muskogorry

- Nissibart

- Oholéguy

- Oilher

- Ondarzuhia

- Ordanoulet

- Ostallaborda

- Oyhanart

- Paradis

- Pelento

- Pellen

- Perkain

- Petchia

- Petillon

- Picochet

- Pinka

- Pordoy

- Potho

- Princi

- Princiborda

- Puchulu

- Restoy

- Sagardoyhégui

- Salaber

- Salazar

- Salazarborda

- Salhanka

- Sapiula

- Sardo

- Saruborda

- Seceneguiet

- Sinto

- Sorhotus

- Suhatsola

- Thias

- Topet

- Udoy

- Uhalt

- Uhaltborda

- Uhart

- Urrustoy

- Urruty

- Uthuère

- Uthurralt

- Uthurry

- Zatzoury

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Barcus est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité moyenne). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[41]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[42].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau, notamment le Joz erreka. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1988, 1992, 2008, 2009, 2014 et 2021[43] - [41].

Barcus est exposée au risque de feu de forêt. En 2020, le premier plan de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été adopté pour la période 2020-2030[44]. La réglementation des usages du feu à l’air libre et les obligations légales de débroussaillement dans le département des Pyrénées-Atlantiques font l'objet d'une consultation de public ouverte du 16 septembre au 7 octobre 2022[45] - [46].

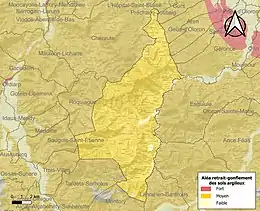

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[47]. 98,2 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 5]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 12] - [48].

Toponymie

Attestations anciennes

Le toponyme Barcus apparaît sous les formes Barcuys (1384[14], notaires de Navarrenx[49]), Barcuix (1462[14], notaires d'Oloron[50]), Sent-Saubador de Barcuix (vers 1470[14], contrats d'Ohix[51]), Barcoys (1520[14], coutume de Soule[52]), Barcois (1520[53]), Barcux (1580[14], titres de Luxe[54]), Barcinx (1650[14], carte du Gouvernement Général de Guienne et Guascogne et Pays circonvoisins), barcuix (1690[53]) et Bareus (1801[55], Bulletin des lois).

Étymologie

Jean-Baptiste Orpustan[53] propose une construction étymologique basque en deux parties. D’une part l’élément barr, signifiant « situé à l’intérieur, au fond », est complété, d’autre part, de -koiz, à rapprocher du basque goiz, « matin, est ». Barcus s’est développé dans une basse vallée, à l’est, justifiant l’analyse d’Orpustan.

Autres toponymes

Agaras, ferme de la commune, est mentionnée sous la forme Agarassi en 1479[14] (contrats d'Ohix[51]).

Le dictionnaire topographique Béarn-Pays basque de 1863[14] mentionne les fermes Alicq, Bilapu et Charritet (les deux dernières étant déjà citées en 1520[14] dans la coutume de Soule[52]).

La ferme Biscay est citée en 1479[14] (Biscaya, contrats d'Ohix[51]).

Gastellondo est un hameau de Barcus, mentionné sous la graphie Gastélondo en 1863[14].

Guibelhéguiet était également un écart de Barcus qui apparaît sous les formes Guibelleguiet (1479[14], contrats d'Ohix[51]) et Guibéléguiet-Ibarra (1863[14], dictionnaire topographique Béarn-Pays basque).

Hégoburu est le nom d’une ferme, connue en 1479[14] (Hégoaburu, contrats d'Ohix[51]) et 1863[14] (Hégobure).

La ferme Iriard apparaît en 1520[14] dans la coutume de Soule[52].

Le hameau Jaureguiberry apparaît dans le dictionnaire de 1863[14] sous la graphie Jauréguiberry-Harra, tout comme l’écart Larréja.

La chapelle le Paradis est également mentionnée par le même dictionnaire.

La ferme Udoy fait l’objet d’une mention en 1479[14] dans les contrats d’Ohix[51].

Le toponyme Uhart est le nom d'une ferme citée en 1520[14] (coutume de Soule[52]).

Histoire

Protohistoire

- Trésor de Barcus

Ce trésor de Barcus est un ensemble d'environ 1 750 pièces en argent ibériques trouvées en 1879. Il a été minutieusement publié par Émile Taillebois[56]. J.-B. Daranatz reprend ensuite les données de Taillebois mais y ajoute la première illustration de l'une des monnaies : le revers d'un denier de Turiasu[57]. En 1957 J. Babelon publie une nouvelle étude sur le trésor[58], dans lequel il donne les reproductions des moulages de 46 pièces. Plusieurs publications citent le trésor, sans apporter de nouveauté. En 1997 Gozalbes et Ripollès publient cinq pièces inédites de la collection du musée des antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye[59].

Cet important pécule est considéré comme celui d'un corps de troupe fuyant l'armée de Pompée au temps de la guerre de Sertorius (-80 à -72)[60] - [61].

En 1997 c'est encore le seul ensemble de monnaies ibériques trouvé hors de la péninsule Ibérique[62] - [63] et, avec les inscriptions sur phiales du tumulus de Vielle-Aubagnan (Landes), les seuls témoignages connus de l'utilisation de caractères celtibériens en Aquitaine (le pays Basque a fourni deux petits trésors monétaires)[60].

Moyen-Âge

Paul Raymond[14] note que la commune était le siège d'un bailliage royal dont les appels étaient portés à la cour de Licharre.

Elle accueillait également une abbaye laïque vassale de la vicomté de Soule.

En 1790, Barcus était le chef-lieu d'un canton dépendant du district de Mauléon-Licharre et comprenant Barcus, L'Hôpital-Saint-Blaise et Roquiague.

Temps modernes

On appelait messagerie" des Arbailles[64] la partie centrale de la Soule, entre Haute et Basse-Soule (région de Sauguis-Saint-Étienne, Aussurucq et Barcus).

En 1844, Léon Iturburu, marchand originaire de Barcus et diplomate en Équateur, proposa au roi des français Louis-Philippe Ier d'acheter les Îles Galagos à l'Équateur, alors en manque de financement. La proposition fut rejetée, mais le général Villamil céda la Isla Floreana à Iturburu, qui lui même céda tous ses biens dont l'île (surnommée île des pauvres de Barcus) à la commune, ainsi l'île Floreana est toujours revendiquée à chaque renouvellement des mandats des maires de la commune.

Politique et administration

Intercommunalité

Barcus appartient à cinq structures intercommunales[66] :

- la communauté de communes de Soule-Xiberoa ;

- le syndicat AEP du Pays de Soule ;

- le syndicat d'assainissement du Pays de Soule ;

- le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques ;

- le syndicat intercommunal pour le soutien à la culture basque.

Population et société

Démographie

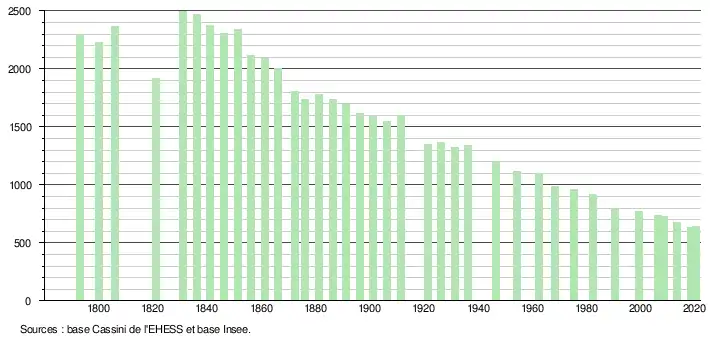

Le Journal[67] de Pierre Casalivetery, notaire à Mauléon, dénombre pour les années 1460-1481 26 feux à Barcus, et 210 pour les années 1540-1548, signe d'une démographie en forte croissance. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[68]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[69].

En 2020, la commune comptait 640 habitants[Note 13], en diminution de 3,76 % par rapport à 2014 (Pyrénées-Atlantiques : +3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

L'activité est essentiellement tournée vers l'agriculture (polyculture et élevage d'ovins). La commune fait partie de la zone d'appellation de l'ossau-iraty.

Sports

L'Avenir de Barcus engagé en championnat de France de rugby à XV de 3e division fédérale 2017-2018

Culture locale et patrimoine

Il existe à Barcus le Lamiñen ziloa (« la grotte des lamiñak » en basque, petits lutins de la mythologie basque).

En 2009, Barcus organise la mascarade[73], spectacle traditionnel souletin mélangeant théâtre, danses et chants. Durant tout l'hiver jusqu'en avril, la mascarade est représentée le dimanche dans les autres villages de Soule.

Patrimoine civil

Un trésor de monnaies celtibériennes (400-100 av. J.-C.) fut découvert en 1879[74]. Composé de 1 750 deniers d'argent provenant de différentes cités de Navarre et d'Aragon, leur présence à Barcus reste discutée.

Un gaztelu zahar se dresse à 440 mètres d'altitude au lieu-dit Haitzhandia.

Patrimoine religieux

La commune possède une église (église de l'Ascension) dont l'origine remonte au Moyen Âge, qui a été en grande partie reconstruite au XIXe siècle et restaurée au XXe siècle[75]. Elle est inscrite à l'Inventaire général du patrimoine culturel. Elle recèle une cloche[76] datant de la fin du XVIIe siècle, classée à titre d'objet par les monuments historiques.

Personnalités liées à la commune

- Beñat Mardo, écrivain et bertsolari du XVIIIe siècle, né et mort à Barcus.

- Léon Urthuburu, vice-consul de France à Guayaquil en Équateur, originaire de Barcus, légua à la commune, en 1860, l'île Floreana dans les Galapagos. Malgré ses efforts, elle n'en prit jamais possession[77].

- Pierre Topet, dit « Etxahun », né à Barcus (1786-1862), un poète basque.

- Jean Touan, né en 1817 à Barcus, est le fondateur du café Tortoni à Buenos Aires. Ce café sera légué en 1872 à Célestin Curutchet, autre natif de Barcus.

- André Chilo, joueur français de rugby à XV, né le à Bordeaux et décédé le à Barcus.

- Jean-Michel Larrasquet, ingénieur et professeur d'université (1950-2018), dont la famille est originaire de Barcus[78].

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes par la voie routière et évaluées à l'aide d'un calculateur d'itinéraires.

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Le Pays Basque comprend sept provinces dont trois au nord qui forment le pays basque français : le Labourd, la Soule et la Basse-Navarre.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[19].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[29].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Sites Natura 2000 de types sites d'intérêt communautaire (SIC) (Directive Habitats) de la commune de Barcus », sur www.geoportail.gouv.fr.

- « ZNIEFF de type I sur la commune de Barcus », sur www.geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- « ZNIEFF de type II sur la commune de Barcus », sur www.geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Gentilé sur habitants.fr

- Euskaltzaindia - Académie de la langue basque

- « Métadonnées de la commune de Barcus », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Barcus et Pau », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Barcus et Oloron-Sainte-Marie », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Barcus et Mauléon-Licharre », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Barcus », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 23.

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 25.

- « Toponymes », sur le site de l'Académie de la langue basque (consulté le ).

- (eu) Euskal Herriko udalerrien zerrenda alfabetikoa (Liste alphabétique des communes du Pays basque).

- Frédéric Zégierman 1999, p. 23.

- Carte IGN sous Géoportail

- Paul Raymond, Dictionnaire topographique du département des Basses-Pyrénées, Paris, Imprimerie Impériale, , 208 p. (BNF 31182570, lire en ligne)..

- Géoportail - IGN, « Géoportail » (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le ).

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le ).

- « Station Météo-France Oloron-Ste-Mari - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Barcus et Oloron-Sainte-Marie », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Oloron-Ste-Mari - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Barcus et Uzein », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Barcus », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7200791 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Barcus », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « Lausset amont et zones tourbeuses associées » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « bassin versant du Lausset et du Joos : bois, landes et zones tourbeuses » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Oloron-Sainte-Marie », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- « Les risques près de chez moi - commune de Barcus », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr, (consulté le )

- « Réglementation-usages du feu à l’air libre - obligations légales de débroussaillement - département 64 », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr date=16 septembre 2022 (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Notaires de Navarrenx - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Notaires d'Oloron - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Contrats retenus par Ohix, notaire de Soule - Manuscrit du XVe siècle - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Coutume de Soule de 1520, imprimée à Pau en 1760

- Jean-Baptiste Orpustan, Nouvelle toponymie basque : noms des pays, vallées, communes et hameaux, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, coll. « Centre d'études linguistiques et littéraires basques », , 246 p. (ISBN 2-86781-396-4 et 9782867813962, présentation en ligne), p. 205.

- titres de Luxe - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- [Taillebois 1880] Émile Taillebois, « Le trésor de Barcus. Découverte de 1750 deniers celtibériens en argent », Bulletin de la Société de Borda, vol. 5, , p. 243-267. Cité dans Gozalbes & Ripollès 1997, p. 93, qui précise que l'abbé Taillebois a fait une autre publication sur le sujet en 1883 dans les Mémoires du Congrès scientifique de Dax mais que les auteurs n'ont pas pu retrouver cette publication.

- [Daranatz 1907] Jean-Baptiste Daranatz, « Importantes découvertes de monnaies romaines au Pays Basque », Revue internationale des Études Basques, vol. 1, , p. 262-283 et 499-528 (suite et fin) (lire en ligne [sur docplayer.fr], consulté en ) : voir p. 268, photo, 2e rangée, no 3 pour la reproduction du revers de denier de Turiasu provenant de Barcus. Cité dans Gozalbes & Ripollès 1997, p. 93.

- [Babelon 1957] Jean Babelon, « Le trésor de Barcus », Numario Hispanico, vol. 6, , p. 157-162. Cité dans Gozalbes & Ripollès 1997, p. 93, qui précise aussi que dans ce même article Babelon fait mention aussi de l'existence d'un autre travail (par lui-même) présenté au printemps 1957 au Congrès des Sociétés savantes de Bordeaux.

- [Gozalbes & Ripollès 1997] Manuel Gozalbes et Pere Pau Ripollès Alegre, « Nouvelles pièces provenant du trésor de Barcus (Pyrénées-Atlantiques) », Antiquités nationales, no 29, , p. 93-98 (lire en ligne [sur academia.edu], consulté en ). Voir p. 93.

- [Hébert 1990] Jean-Claude Hébert, « Les deux phiales à inscriptions ibériques du tumulus n° 3 de la lande « Mesplède » à Vielle-Aubagnan (Landes) », Bulletin de la Société de Borda, no 417, , p. 1-40 (lire en ligne [PDF] sur archeolandes.com, consulté en ). Voir p. 5 du compteur pdf, page de gauche.

- Pour quelques détails sur le contexte du trésor de Barcus (guerre de Sertorius), voir [Bost 2009] « Béarn et Aragon : communications et échanges dans l'Antiquité (IIIe siècle av. J.-C. - Ve siècle ap. J.-C.) », dans Jean-Pierre Bost, L'Empire romain et les sociétés provinciales, Pessac, Ausonius Éditions, coll. « Scripta Antiqua » (no 22), , sur books.openedition.org (lire en ligne), p. 127-150, paragr. 10.

- Gozalbes & Ripollès 1997, p. 97.

- [Gorrochategui 2013] Joaquín Gorrochategui, « Linguistique et peuplement en Aquitania », dans Anne Colin & Florence Verdin, L'âge du Fer en Aquitaine et sur ses marges. Mobilité des hommes, diffusion des idées, circulation des biens dans l'espace européen à l'âge du Fer (Actes du 35e colloque de l'Association Française pour l'Étude de l'Âge du Fer, Bordeaux, 2-5 juin 2011), éd. Ausonius, coll. « Aquitania » (no 30 (supplément)), , sur academia.edu (lire en ligne), p. 17-32 (voir fig. 1, p. 19 : Carte de distribution des inscriptions ibériques).

- La charge du messager, sorte de procureur royal, était la surveillance d'une zone géographique définie - Paul Raymond, Dictionnaire topographique Béarn-Pays basque

- « Annuaire des Mairies des Pyrénées-Atlantiques », sur Annuaire des Mairies et Institutions de France, 2006-2007 (consulté le ).

- Cellule informatique préfecture 64, « Base communale des Pyrénées-Atlantiques - Intercommunalité » (consulté le ).

- Journal de Pierris Casalivetery, transcrit et publié par Jean de Jaurgain dans les Archives historiques de la Gascogne, 1909, cité par Manex Goyhenetche, Histoire générale du Pays basque III : Évolution économique et sociale du XVIe au XVIIIe siècle, t. 3, Donostia / Bayonne, Elkarlanean, , 411 p. (ISBN 8483317443 et 9788483317440, OCLC 466971263), p. 24. Le même ouvrage de Manex Goyhenetche indique (page 284) qu'il faut compter une moyenne démographique de 5.5 par feu.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- {{http://www.education.gouv.fr/pid24302/annuaire-resultat-recherche.html?ecole=1&lycee_name=&localisation=1&ville_name=Barcus%20%2864%29}}.

- {{http://www.mintzaira.fr/fr/services-en-basque/ecoles.html?tx_ecoles_pi1[commune]=55&tx_ecoles_pi1[cdc]=0&tx_ecoles_pi1[province]=0&tx_ecoles_pi1[category]=16&tx_ecoles_pi1[type]=0&tx_ecoles_pi1[education_mode]=0&tx_ecoles_pi1[submit]=Rechercher&id=183&L=0}}.

- Programme 2009 de la mascarade sur eke.org

- Vincent Mistrot et Christophe Sirieix (préf. Alain Juppé), Au temps des Gaulois : L'Aquitaine avant César, éditions errance, , p. 76-77 (catalogue de l'exposition).

- « L'église de l'Ascension », notice no IA64000735, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « La cloche de l'église de l'Ascension », notice no PM64000553, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Philippe Veyrin, Les Basques, Arthaud, 20 décembre 1975, , 366 p. (ISBN 978-2-7003-0038-3 et 2-7003-0038-6), p. 76.

- MEDIABASK, « Une placette au nom de Jean-Michel Larrasquet », sur www.mediabask.eus, (consulté le ).