Massif des Arbailles

Les Arbailles[2], Arballa en basque souletin, constituent un massif pyrénéen séparant la Soule de la Basse-Navarre (Pays basque).

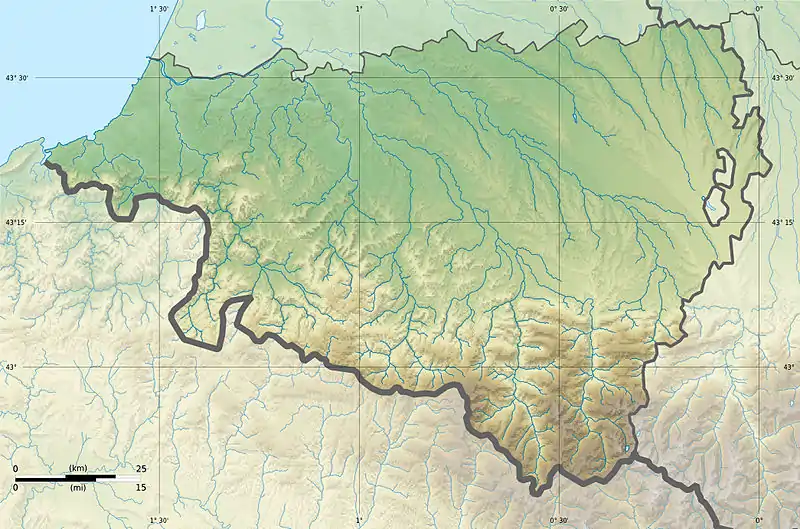

| Massif des Arbailles | |

| Localisation sur la carte des Pyrénées-Atlantiques | |

| Géographie | |

|---|---|

| Altitude | 1 286 m, Ihatea/Ozagaña (forêt des Arbailles)[1] |

| Massif | Pyrénées |

| Superficie | 68,5 km2 |

| Administration | |

| Pays | |

| Région | Nouvelle-Aquitaine |

| Département | Pyrénées-Atlantiques |

| Géologie | |

| Roches | Calcaire |

Toponymie

Son nom basque est Arballa.

Le toponyme Arbailles apparaît sous les formes messagerie d'Arball (1359[3], rôles gascons), Arbaylhe (1479[3], chapitre de Bayonne[4]), Arbalhe (vers 1460[3], contrats d'Ohix[5]).

Géographie

Localisation

Le massif des Arbailles s'étend principalement sur les communes actuelles d'Aussurucq, Béhorléguy, Alçay-Alçabéhéty-Sunharette, Camou-Cihigue, Hosta, Musculdy, Ordiarp, Saint-Just-Ibarre. Leurs bourgs sont établis en périphérie de la partie centrale et montagneuse du massif.

Topographie

Le massif des Arbailles se situe entre Basse-Navarre et Pays de Soule, au cœur du Pays basque, au nord-ouest du Karst de La Pierre Saint-Martin.

C’est un massif de moyenne montagne dominé par quelques pics (Zabozé, Béhorléguy, Belchou, pic des Vautours, etc.) dépassant rarement 1 200 mètres d'altitude, le point culminant étant à 1 286 mètres. L’altitude moyenne se situe autour de 800 mètres.

Les principaux points culminants sont Ihatia dans la forêt des Arbailles (1 286 m), Hauzkoa (1 268 m), pic de Béhorléguy (1 265 m), Bohorcortia (1 214 m), pic Etchecortia (1 206 m), pic de Zabozé (1 178 m), Belchou (1 130 m), Belhygagne ou pic des Vautours (1 072 m).

- Ihatea/Ozagaña , 1 284 m 43° 06′ 50″ nord, 1° 00′ 28″ ouest (Soule)

- Hauskoa, 1 268 m 43° 07′ 02″ nord, 1° 04′ 07″ ouest (Basse-Navarre)

- Behorlegituturru, 1 265 m 43° 06′ 20″ nord, 1° 04′ 23″ ouest (Basse-Navarre)

- Khünbürüa, 1 225 m 43° 07′ 43″ nord, 1° 00′ 20″ ouest (Soule)

- Bohorkortea, 1 214 m 43° 05′ 56″ nord, 1° 01′ 18″ ouest (Soule)

- Etxekortea, 1 204 m 43° 07′ 57″ nord, 0° 59′ 55″ ouest (Soule)

- Zaboze, 1 177 m 43° 07′ 44″ nord, 1° 02′ 18″ ouest (Basse-Navarre)

- Beltxu, 1 130 m 43° 09′ 01″ nord, 1° 02′ 56″ ouest (Basse-Navarre)

- Belhigaña, 1 072 m 43° 06′ 23″ nord, 0° 57′ 12″ ouest (Soule)

- Kohegi, 792 m 43° 09′ 24″ nord, 1° 07′ 23″ ouest (Basse-Navarre)

- Lauhiburu, 783 m 43° 09′ 43″ nord, 1° 07′ 37″ ouest (Basse-Navarre)

- Othamunho, 762 m 43° 09′ 51″ nord, 1° 03′ 33″ ouest (Basse-Navarre)

- Armiaga, 660 m 43° 06′ 47″ nord, 1° 06′ 54″ ouest (Basse-Navarre)

- Orgamendi, 639 m 43° 12′ 09″ nord, 1° 07′ 02″ ouest (Basse-Navarre)

- Eheta, 637 m 43° 11′ 10″ nord, 1° 07′ 47″ ouest (Basse-Navarre)

- Agerreko Harria, 629 m 43° 10′ 07″ nord, 1° 03′ 20″ ouest (Basse-Navarre)

- Gaztelu, 629 m 43° 08′ 33″ nord, 1° 07′ 29″ ouest (Basse-Navarre)

- Mendiarte, 597 m 43° 10′ 41″ nord, 1° 08′ 39″ ouest (Basse-Navarre)

- Argimunho, 548 m 43° 10′ 33″ nord, 1° 03′ 39″ ouest (Basse-Navarre)

- Monthogaña, 543 m 43° 11′ 24″ nord, 1° 05′ 01″ ouest (Basse-Navarre)

- Kurutzeberri, 513 m 43° 12′ 42″ nord, 1° 06′ 30″ ouest (Basse-Navarre)

- Xalabarte, 442 m 43° 10′ 58″ nord, 1° 03′ 55″ ouest (Basse-Navarre)

Hydrographie

De nombreuses résurgences en délimitent la périphérie, et la profonde reculée de la Bidouze l’entaille jusqu’au cœur selon un axe sud-nord permettant de jolies balades.

Le cours d'eau la Bidouze prend naissance au cœur du massif.

Climat

Le climat est de type océanique à tendance montagnarde, très arrosé par les précipitations, le plus souvent noyé dans le brouillard et soumis à des températures douces.

Géologie

L’une des originalités géologiques des Arbailles réside dans le fait qu’on y trouve toutes les formes de relief qui caractérisent un karst sur une zone très réduite.

D’ouest en est, lorsqu’on traverse le massif par la seule route existante, on découvre dans un premier temps une vaste zone de pâturages (sur des sols marneux) au relief doux et festonné, avant de s’enfoncer dans une magnifique forêt criblée de dolines parfois gigantesques, le plus souvent profondes et escarpées. C’est le karst central, difficilement pénétrable, avec de vastes lapiaz couverts, des effondrements au bords effilés et un immense poljé surprenant et suspendu au-dessus de la reculée de la Bidouze dont les sources résurgent 100 mètres plus bas aux pieds des falaises blanches.

Exploré par les spéléologues à partir des années 1950, les prospections et les études scientifiques ont permis de recenser un millier de cavités sur l’ensemble du massif, une dizaine de rivières souterraines, de grands gouffres et de nombreuses grottes dont certaines recèlent des trésors archéologiques. Le massif, toujours en cours d’exploration, a donné de belles découvertes, avec plusieurs réseaux dépassant 5 km de développement (le réseau Nébélé dépasse les 20 km), et des gouffres profonds (le gouffre d'Aphanicé possède le plus grand puits de France : 328 m ; voir la liste des plus grands puits naturels)[6], mais il reste encore beaucoup à découvrir pour en comprendre la morphologie et l’évolution très complexes. Le gouffre le plus profond du massif est le gouffre de La Taupe[7].

Au début du siècle Édouard-Alfred Martel avait parcouru les Arbailles et exploré plusieurs cavités. On lui doit notamment la découverte de la « Petite Bidouze » (un canyon souterrain) et du gouffre de Landanoby (ou TH 2).

Faune et flore

Le massif des Arbailles abrite une faune et une flore tout à fait remarquables. On trouve une espèce de géranium rare, spécifique aux Pyrénées-Atlantiques, tout particulièrement aux Arbailles. En effet, au moins quatre sites à Geranium endressii ont été relevées au sein du massif. Il n'en existe que très peu ailleurs en Europe.

Les barres rocheuses offrent un abri idéal pour certains rapaces dont certains sont rares voir menacés. On trouve notamment le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus), le Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) et bien d'autres encore. La présence du Milan royal est avérée dans le massif.

Histoire

On appelait messagerie des Arbailles[8] la partie centrale de la Soule, entre Basabürü et Pettarra (région de Sauguis, Aussurucq et Barcus).

À la fin du XIXe siècle, la forêt des Arbailles couvrait en partie les territoires des communes d'Aussurucq, Béhorléguy, Camou-Cihigue, Musculdy, Ordiarp et Saint-Just-Ibarre.

Mythologie

Dans les légendes la mythologie basque, le serpent Herensugue abat une partie de la forêt des Arbailles en mourant d'embrasement. C'est le lieu aussi de nombreux Laminak.

Notes et références

- Source : Géoportail avec carte IGN à l'échelle 1:25000

- On trouve également les orthographes Arball (1359 - rôles gascons), Arbaylhe (1479 - chapitre de Bayonne) et Arbalhe (fin XVe siècle - Contrats d'Ohix) - Paul Raymond, dictionnaire topographique Béarn-Pays basque

- Paul Raymond, Dictionnaire topographique du département des Basses-Pyrénées, Paris, Imprimerie Impériale, , 208 p. (BNF 31182570, lire en ligne).

- Chapitre de Bayonne - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Contrats retenus par Ohix, notaire de Soule - Manuscrit du XVe siècle - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- [PDF]Paul Courbon, « evolution des techniques spéléologiques 2/2, la progression sur corde, p. 4 »

- Laurent Richard, Jean-louis Thomaré, « Septembre 2012, -780m au gouffre de La Taupe », sur le site du Spéléo Club de Saint Herblain, (consulté le )

- La charge du messager, sorte de procureur royal, était la surveillance d'une zone géographique définie - Paul Raymond, dictionnaire topographique Béarn-Pays basque

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- « Géologie du massif des Arbailles »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF], sur cds64.org, Comité Départemental de Spéléologie des Pyrénées Atlantiques.

- « Informations géologiques sur les Arbailles »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF], sur cds64.org, Comité Départemental de Spéléologie des Pyrénées Atlantiques.