Saint-Goin

Saint-Goin (en béarnais Sent-Güenh ou Sén-Goégn) est une commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine.

| Saint-Goin | |||||

La mairie de Saint-Goin. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Pyrénées-Atlantiques | ||||

| Arrondissement | Oloron-Sainte-Marie | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Haut Béarn | ||||

| Maire Mandat |

Louis Benoit 2020-2026 |

||||

| Code postal | 64400 | ||||

| Code commune | 64481 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

232 hab. (2020 |

||||

| Densité | 42 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 14′ 52″ nord, 0° 42′ 00″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 173 m Max. 291 m |

||||

| Superficie | 5,54 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Oloron-Sainte-Marie (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Oloron-Sainte-Marie-1 | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Atlantiques

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

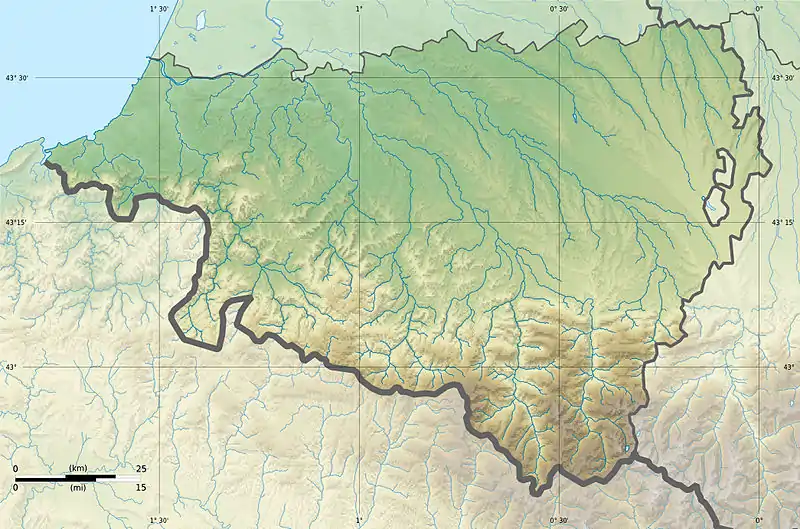

Géographie

Localisation

La commune de Saint-Goin se trouve dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine[2].

Elle se situe à 44 km par la route[Note 1] de Pau[3], préfecture du département, et à 11 km d'Oloron-Sainte-Marie[4], sous-préfecture.

Les communes les plus proches[Note 2] sont[5] : Geüs-d'Oloron (0,6 km), Géronce (1,2 km), Aren (1,9 km), Préchacq-Josbaig (2,2 km), Saucède (2,8 km), Orin (2,8 km), Poey-d'Oloron (3,1 km), Préchacq-Navarrenx (3,5 km).

Sur le plan historique et culturel, Saint-Goin fait partie de la province du Béarn, qui fut également un État et qui présente une unité historique et culturelle à laquelle s’oppose une diversité frappante de paysages au relief tourmenté[6].

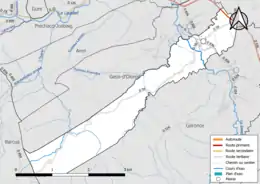

Hydrographie

La commune est drainée par le Joos, L'Ibarle, un bras du Joos, le ruisseau Espondics, et par divers petits cours d'eau, constituant un réseau hydrographique de 5 km de longueur totale[8] - [Carte 1].

Le Joos, d'une longueur totale de 35,6 km, prend sa source dans la commune de Montory et s'écoule du sud vers le nord. Il traverse la commune et se jette dans le gave d'Oloron à Préchacq-Josbaig, après avoir traversé 11 communes[9].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat des marges montargnardes », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[10]. En 2020, la commune ressort du type « climat de montagne » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, la température décroît rapidement en fonction de l'altitude. On observe une nébulosité minimale en hiver et maximale en été. Les vents et les précipitations varient notablement selon le lieu[11].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 3]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[13] complétée par des études régionales[14] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Oloron-Ste-Mari », sur la commune d'Oloron-Sainte-Marie, mise en service en 1964[15] et qui se trouve à 10 km à vol d'oiseau[16] - [Note 5], où la température moyenne annuelle est de 13,5 °C et la hauteur de précipitations de 1 341,2 mm pour la période 1981-2010[17]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Pau-Uzein », sur la commune d'Uzein, mise en service en 1921 et à 28 km[18], la température moyenne annuelle évolue de 13,2 °C pour la période 1971-2000[19], à 13,4 °C pour 1981-2010[20], puis à 13,8 °C pour 1991-2020[21].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux », constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 6]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la « directive Habitats » : « le gave d'Oloron (cours d'eau) et marais de Labastide-Villefranche »[23], d'une superficie de 2 547 ha, une rivière à saumon et écrevisse à pattes blanches[24] - [Carte 2].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

Une ZNIEFF de type 2[Note 7] est recensée sur la commune[25] - [Carte 3] : le « bassin versant du Lausset et du Joos : bois, landes et zones tourbeuses » (19 519,13 ha), couvrant 23 communes du département[26].

Urbanisme

Typologie

Saint-Goin est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8] - [27] - [28] - [29].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Oloron-Sainte-Marie, dont elle est une commune de la couronne[Note 9]. Cette aire, qui regroupe 44 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[30] - [31].

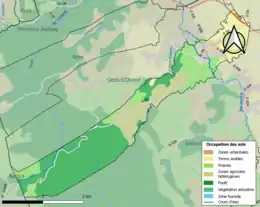

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (47,8 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (47,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (47,8 %), prairies (18,8 %), zones agricoles hétérogènes (15,6 %), terres arables (12,9 %), zones urbanisées (5 %)[32].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 4].

Lieux-dits et hameaux

- Aignan ;

- le Bois ;

- Village.

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Goin est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations et séisme (sismicité moyenne)[33]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[34].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau, notamment le Joz erreka. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 2009 et 2021[35] - [33].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[36]. 83,6 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 5]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 10] - [37].

Toponymie

Le toponyme Saint-Goin apparaît sous les formes Sent-Goenh (1402[38], censier de Béarn[39]), Sengoenh, Sangoenh et Sanct-Guoenh (respectivement 1536[38], 1538[38] et 1546[38], réformation de Béarn[40]) et Sent-Jayme de Sent-Goenh (1608[38], insinuations du diocèse d'Oloron[41]).

Son nom béarnais est Sent-Güenh[42] ou Sén-Goégn[43].

Aignan, ancien fief de Saint-Goin, dépendant du bailliage d'Oloron et de la vicomté de Béarn, est mentionné sous la forme Anhanh de Sen-Goenh (1385[38], censier de Béarn[39]).

Histoire

Paul Raymond[38] note qu'en 1385 Geüs et Saint-Goin formaient une seule paroisse qui dépendait du bailliage d'Oloron et comptait vingt-neuf feux.

Politique et administration

Intercommunalité

La commune fait partie de quatre structures intercommunales[44] :

- la communauté de communes de Josbaig ;

- le syndicat AEP du Vert ;

- le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques ;

- le syndicat mixte forestier des chênaies des vallées basques et béarnaises.

La commune accueille le siège de la communauté de communes de Josbaig.

Population et société

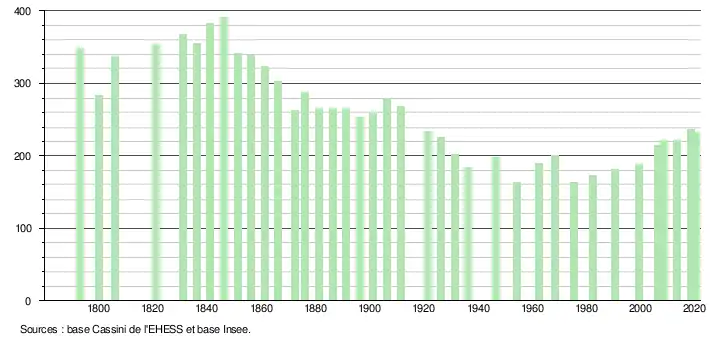

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[45]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[46].

En 2020, la commune comptait 232 habitants[Note 11], en augmentation de 6,91 % par rapport à 2014 (Pyrénées-Atlantiques : +3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

La commune fait partie de l'aire urbaine d'Oloron-Sainte-Marie.

Économie

L'activité est principalement agricole (élevage, pâturages, polyculture). La commune fait partie de la zone d'appellation de l'ossau-iraty.

Culture locale et patrimoine

_tour_de_l'%C3%A9glise.JPG.webp)

_tour_de_l'%C3%A9glise.JPG.webp) Tour de l'église.

Tour de l'église. Escalier extérieur de l'église.

Escalier extérieur de l'église.

Patrimoine civil

Intégré au village de Saint-Goin, le château de Mesplès s’élève au bout de l’actuelle rue du canal. Cette rue était à l’origine la rue centrale du village, montant vers le château et l’église. L’avenue Saint-Jacques fut créée plus tardivement, coupant en deux les terres nobles entourant le château.

L’église actuelle du village fut construite sur les terres du châtelain en 1844. Avant cette date, l’ancienne église était accolée aux communs du château qui avait la particularité d’être à la fois abbaye laïque (Abbadie) et maison noble (Domecq). Sans doute de l’époque romane dont les fondations retrouvées mesurent 1,80 m d'épaisseur et de dimension identique aux églises de Géronce et d’Orin mais trop délabrée, elle fut démontée pierre par pierre par les habitants du lieu, afin de construire celle que l’on connaît de nos jours. On retrouve dans l’église actuelle des éléments de décorations de l’ancienne église (retable, lustre, huile sur toile — Saint Dominique recevant le Rosaire).

Le château était connu dès le Moyen Âge sous le nom de « Maison Noble d’Anhanh », propriété de la famille d’Aignan, dont on trouve la trace dès le début du XIIe siècle dans le cartulaire de Lucq. Témoignage de l'importance de cette famille, Gaston Fébus y séjourna en 1343 au cours de sa tournée d'hommage. Les Aignan la possèdent jusqu’à la fin XVe siècle, puis elle passe à la famille de Fréchou au XVIe siècle, puis la famille de Barber au XVIIe siècle. On retrouve à l’intérieur des bâtiments, des vestiges de cette ancienne maison noble qui devait ressembler dans ses grandes lignes, aux abbayes laïques voisines de Legugnon et d’Orin. Ces vestiges témoignent de l'importance de ce Château et du haut rang aristocratique qu'occupaient les seigneurs de Saint-Goin. Elle fut acquise par César de Mesplès le 2 avril 1646. La famille des Mesples-Esquiule, branche cadette des Mesplès-Aren, se distingua par des faits d’armes aux côtés d’Henri IV, dans sa reconquête du royaume de France en Provence. Successivement gouverneur de Berre puis de Saint-Tropez, Anchot de Mesplès se fit notamment remarquer lors du siège et de la bataille de Vinon. En reconnaissance de ses services, son fils, César de Mesples reçut le titre de baron de Louis XIII, en 1633.

Le bâtiment fut totalement repris de 1715 à 1717 par Jean-Anchot de Mesplès, pour son mariage avec Madeleine d’Arros ; Jean-Anchot de Mesples reçut en donation la seigneurie de Saint-Goin de son père Jean-César de Mesplès en date du ; en sa qualité de Seigneur de Saint-Goin, Anchot de Mesplès fut admis au parlement de Navarre, devant lequel il prêta serment le et il se maria avec Magdelaine d'Arros le .

Il obtint par lettre patente du roi Louis XV d'avril 1732 et enregistrée le 20 août 1732 que l’ensemble de ses seigneuries soient élevées et érigées en titre prééminence et dignité de marquisat, sous la dénomination de « Marquisat de Mesplez ».

À la fin de l’Ancien Régime, le marquis de Mesplès s’était hissé parmi les plus hauts dignitaires de l’aristocratie régionale.

Président à mortier au parlement de Navarre, il possédait aussi des biens et des charges en Provence, et la famille de Mesplès s’était alliée aux plus grandes familles aristocratiques (d’Arros, de Lons, Roux de Gaubert, de Verthamont). Ils étaient à la tête d’une fortune considérable lorsque la Révolution les enferma comme « suspects » à la prison de Condom, dans le Gers ; ils échappèrent de peu à l’échafaud et finirent leur vie en Béarn.

La construction de Jean-Anchot de Mesplès est intéressante par son architecture classique dans les traditions béarnaises, mais surtout dans l’esprit du XVIIIe siècle naissant, caractéristique du « style Régence ». Elle marque une rupture avec les bâtiments antérieurs, et innove dans l’esprit et dans les formes. De nombreux exemples de châteaux similaires mais plus accomplis (et postérieurs) existent en Béarn. Mais il faut considérer qu’on introduit ici un nouvel art de vivre, importé par ses concepteurs qui ont voyagé et intégré les nouvelles modes. Il est néanmoins semblable pour l’essentiel au château de Viven, construit quarante ans plus tard par Jean-César de Mesplès (fils ainé de Jean Anchot), lorsqu’il hérita du fief des d’Arros par sa mère.

Un grand corps de logis rectangulaire (34x14m), coiffé d’une toiture massive d’ardoises avec coyaux, développe deux grandes façades au nord-est et au sud-ouest au rythme rigoureux de neuf et sept travées sur deux niveaux. La largeur du corps de logis au nord-ouest était occupée par une façade ouverte à trois travées, aujourd’hui masquée par l’implantation d’un pavillon moderne (1920). La largeur sud-est à une seule travée sur un petit avant corps, ouvre sur la cour des communs.

D’importants communs s’organisent autour d’une cour fermée qui s’ouvre sur neuf arches à la manière d’un cloitre, et comportent une maison de gardiens. On y accède depuis la façade du château par une porte cochère traversant les écuries. L’ensemble intérieur et extérieur est entièrement aménagé de calades du XVIIIe siècle (galets sur la tranche) bien conservées.

Enfin, un ensemble de murs en galets posés en « branches de fougères » en grande partie du XVIIe siècle clot l’ensemble de la propriété.

Dans sa fonction de résidence d’été, il était consacré à la réception et au confort de ses habitants, dans le bon goût et l’élégance de l’époque Louis XV.

En effet, les intérieurs conservent de nombreux témoignages de la vie luxueuse de ses concepteurs : grand hall de réception, grand escalier à volée droite et légère, salons en enfilades, appartements organisés en suites (salon, chambre, antichambre et vestiaire), pièces de services séparées… Les décors Régence rajoutent à cette ambiance : plafonds à plus de 4 mètres de hauteur, stucs sur tous les plafonds, lambris à hauteur d’appuis, cheminées en marbres aux trumeaux stuqués de décors végétaux (et colombes à la « Pompadour ») dans toutes les pièces, portes à doubles vantaux élégamment moulurées, volets intérieurs à toutes les fenêtres, parquets ou marbres aux sols, marqueteries dans les planchers représentants la croix de Malte rappelant l'appartenance des marquis de Mesplès à l'ordre de Saint-Louis et des cadets à l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, peinture sur toile représentant une scène mythologique…

Tout témoigne ici du haut rang de ses propriétaires dans l’aristocratie Béarnaise. Pinon, intendant du roi Louis XIV, dans son rapport classe la famille de Mesplès parmi les dix plus grandes familles aristocratiques du Béarn dès la fin du XVIIe siècle.

Le bâtiment est ouvert en « rez-de-jardin » à une époque où ce concept apparaît tout juste dans la région. Tous les châteaux antérieurs ne comportaient des logements nobles qu’au premier et second niveau. À Saint-Goin, le XVIIIe siècle débutant amenait une autre conception de la vie de château, en lien avec l’extérieur et les jardins. C’est pourquoi les façades sont largement ouvertes par une multitude de grandes fenêtres sans meneaux, dans le but de profiter largement de la nature et pour faire entrer la lumière. Désormais, les jardins font partie intégrante des décors intérieurs. Jardin de production et d’agrément, bien qu’il ne reste plus qu’un premier enclos de murs avec une orangerie attenante ainsi qu’une haie de buis pluri-centenaires dessinant un jardin à la Française, on peut aisément imaginer leur raffinement en accord avec l’esprit de l’ensemble.

Tous ces éléments confèrent à la bâtisse l’esprit de « château de famille » agréable à vivre et fonctionnel pour les réceptions ; ces deux critères, furent sans doute déterminants pour Jean-Anchot et Madeleine, puisqu’ils y firent naitre leurs enfants et y vécurent l’essentiel de leur vie dans les nécessités dues à leur rang, donnant tour à tour, repas de famille et soirées mondaines (la vallée comptait un nombre important de familles aristocratiques qui aimaient à se retrouver à la belle saison).

Le château des marquis de Mesplès reste l’un des rares exemples aussi complet de l’architecture naissante du XVIIIe siècle en Béarn.

Le château fut pourtant délaissé par les générations suivantes, au profit du château de Viven et de l’hôtel particulier de la rue Bayard à Pau, puis de la vie bordelaise.

En 1822, après un long sommeil engendré par la Révolution, le château fut racheté par Jean-Emmanuel Lagarde, riche négociant originaire d’Oloron-Sainte-Marie, ayant fait fortune à Cadix, en Andalousie. La marquise Marie-Angélique de Verthamont née de Mesplès, fille unique et sans descendance, lui vendit l’ensemble de ses biens hérités des marquis de Mesplès : l’hôtel particulier de la rue de l’Hospice à Oloron-Sainte-Marie, le château d’Esquiule, les forêts (plus de 2 000 ha), les terres cultivables d’Ilhasse et Berbielle, les métairies, les moulins sur le Vert et Joos dont un à usage de papeterie (le château de Viven et l’hôtel particulier de Pau étaient semble-t-il, déjà vendus).

Jean-Emmanuel et plus tard sa fille Marie-Anne rendirent tout son lustre au domaine : travaux intérieurs, jardins, plantations d’arbres, une seconde orangerie (le pigeonnier cité dans le censier de 1677 avait déjà disparu), agrandissement des communs, réaménagement du grand portail d’entrée et de l’entrée secondaire, grilles, piliers à boules, etc.

Après leur disparition, le château inhabité fut vite exploité dès la fin du XIXe siècle en hôtel de luxe avec tennis et golf à destination de l'aristocratie anglaise et d'Américains fortunés, attirés par la chasse au chevreuil et la pêche au saumon. La réputation de l’établissement n’était plus à faire, et six chambres furent ajoutées en 1920, avec la construction d’un nouveau pavillon mansardé d’architecture typique des villas anglaise de Pau, occupé par une grande et agréable loggia en rez-de-chaussée. Mais la crise de 1931 sonna la fin progressive de cette activité, et le gérant de l’hôtel, Verschoyle, dut regagner la Grande-Bretagne à l’aube de la Seconde Guerre mondiale.

Pendant la guerre, le château servit de refuge. De 1948 à 1952, sous la direction de Miss Persis Miller, de l'Unitarian Service Commitee (en), il constitua un centre d’accueil pour enfants espagnols victimes de la dictature franquiste, mais la rafle de l'opération Boléro-Paprika, organisée par le gouvernement français le 7 septembre 1950 en vue d'arrêter des militants communistes et anarchistes étrangers[49], y mit fin. Il accueillit par la suite des colonies de vacances (UFOVAL) et devient, dans les années 1980, un centre de désintoxication (Narconon). Depuis, il est resté inoccupé, fermé et abandonné.

Patrimoine religieux

L'ancienne église romane, qui était à proximité du château, a été démolie en 1844. La nouvelle église, construite sur un terrain donné par le châtelain Emmanuel Lagarde, a été édifiée en 1844. Elle conserve des éléments de décoration de l'ancienne église.

Équipements

La commune dispose d'une école maternelle.

Sports

- Rugby à XV : Union sportive Josbaig rugby

- Champion du Béarn Promotion d'Honneur : 1994

- Champion du Béarn 1re série : 2002

- Champion du Béarn 2e série : 1963, 2000

- Champion du Béarn 3ème série : 2011

Personnalités liées à la commune

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes par la voie routière et évaluées à l'aide d'un calculateur d'itinéraires.

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[12].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[22].

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Carte hydrographique de Saint-Goin » sur Géoportail (consulté le 11 août 2021)..

- « Sites Natura 2000 de types sites d'intérêt communautaire (SIC) (Directive Habitats) de la commune de Saint-Goin », sur www.geoportail.gouv.fr.

- « ZNIEFF de type II sur la commune de Saint-Goin », sur www.geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Gentilé sur habitants.fr

- « Métadonnées de la commune de Saint-Goin », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Saint-Goin et Pau », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Saint-Goin et Oloron-Sainte-Marie », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Saint-Goin », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 30.

- Carte IGN sous Géoportail

- « Fiche communale de Saint-Goin », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine (consulté le ).

- Sandre, « le Joos ».

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le ).

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le ).

- « Station Météo-France Oloron-Ste-Mari - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Goin et Oloron-Sainte-Marie », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Oloron-Ste-Mari - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Goin et Uzein », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Saint-Goin », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7200791 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Saint-Goin », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « bassin versant du Lausset et du Joos : bois, landes et zones tourbeuses » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Oloron-Sainte-Marie », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Goin », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Paul Raymond, Dictionnaire topographique du département des Basses-Pyrénées, Paris, Imprimerie Impériale, , 208 p. (BNF 31182570, lire en ligne)..

- Censier de Béarn, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, manuscrit de 1385 (lire en ligne). .

- Réformation de Béarn, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, coll. « manuscrits du XVIe au XVIIIe siècle ».

- Insinuations du diocèse d'Oloron, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, manuscrits du xviie siècle..

- Ostau Bearnes, « Toponymie des communes béarnaises selon la graphie classique » [PDF] (consulté le ).

- Institut béarnais et gascon, « Toponymie des communes béarnaises selon la graphie moderne » [PDF] (consulté le ).

- Cellule informatique préfecture 64, « Base communale des Pyrénées-Atlantiques - Intercommunalité » (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Henri Farreny, 1950 : un épisode peu glorieux et trop méconnu : l'opération Boléro - Paprika, Bulletin de l'Amicale des anciens guérilleros espagnols en France.

Pour approfondir

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :