Histoire d'El-Harrach

El-Harrach (anciennement Maison-Carrée) est une localité d'Alger en Algérie. Simple lieu-dit sur la route de la capitale algérienne au milieu du XIXe siècle, un petit village de colonisation française s'y crée spontanément dans les années 1840, jusqu'à devenir 12e ville d'Algérie au début des années 1950. La localité fut ensuite absorbée par l'agglomération algéroise à laquelle Maison-Carrée est rattachée administrativement en 1959 en tant que 11e arrondissement. Le territoire historique d'El-Harrach est aujourd'hui partagé entre plusieurs communes et arrondissements de la wilaya d'Alger, ses faubourgs constituant certains des quartiers les plus populaires et populeux de la ville.

Périodes anciennes

La plus ancienne trace d'une présence humaine aux alentours de la localité d'El-Harrach a été consignée par un scientifique français dans le quartier de Belle-Vue, au début des années 1930. Il s'agit d'un instrument préhistorique découvert près de l'embouchure de Oued El Harrach, se présentant sous la forme d'une petite hache en pierre polie et dont la datation remonterait au Néolithique[1].

Sinon, l'archéologie n'a jamais mis au jour de vestiges sur le site d'El-Harrach ou dans ses alentours immédiats, et rien ne peut donc indiquer une origine antique pour la ville elle-même. Certes, dans sa Description générale de l’Afrique, le chroniqueur espagnol Luis del Marmol Carvajal (1520-1600) affirme que « La ville de Sasa (?), que Ptolémée appelle Tipaso [Tipaza], est détruite et ses édifices se voient au levant d’Alger, sur les bords de la Méditerranée sarde, à l’O. de la cité de Métafuz [Matifo]. Cette ville a été de plus de 3 000 habitants. Son emplacement était joint à la rivière qu’on appelle Huet el-Harrax [Oued El-Harrach] ; quelques-uns prétendent qu’elle a été édifiée avant Alger par les anciens africains. Elle fut détruite ensuite par le peuple de Mozgane [Beni Mazghanna] qui sont des gens plutôt basanés que blancs, ayant leur principale population en Libye d’où ils sont devenus puissants dans cette province d'Alger et en furent les maîtres avant que les Romains entrassent en Afrique. Ce sont des Berbères africains parlant une langue qu’ils appellent Mozgana ou Mozabia qui est au contraire et différente de celle que parlent les autres africains. Finalement cette cité détruite et les écrivains disent qu’elle est plus ancienne qu’Alger et quelques-uns l’appellent le Vieil-Alger »[2], et certains auteurs postérieurs ont repris l'information telle qu'elle[3]. Mais, il s'agit manifestement d'une erreur car, dès 1875, le Français Albert Devoulx fait remarquer que Marmol ne faisait que reprendre une fausse information du géographe maghrébin Hassan b. Mohammad al-Wazzân (dit Léon l'Africain, v. 1494 - v. 1554) qui, dit-il, « prenant Alger pour Caesarea [Cherchell], attribue la dénomination de Sasa, qu’il prend on ne sait où, aux ruines de Tipaza, changée par lui en Tipaso »[4]. Néanmoins, si le texte de Marmol sur une prétendue origine antique du site et de la vile, il nous permet de constater que le nom de Oued El-Harrach était déjà en usage au XVe siècle. Il s'agit de la plus ancienne mention du nom car, un siècle plus tôt, Léon l'Africain ne le cite pas dans son ouvrage sur la description du Maghreb, bien que certains ont cru l'identifier dans le passag où il indique qu'à l'E. d'Alger « se voient des moulins sur un petit fleuve, qui sert à toutes les commodités de la cité, tant à boire qu'à autre chose »[5], alors qu'il s'agit là, plus probablement, du Oued Kheniss (act. Oued Kniss) qui coule à une distance plus proche des murs d'Alger et qui est donc plus susceptible de servir de source d'eau pour les usages courant de ses habitants.

Période ottomane

Après l'installation des frères Barberousse à Alger dans les années 1514-1516, et la création de la Régence ottomane en 1519, Alger se transforme subitement en acteur majeur dans l'Histoire du Maghreb et de la Méditerranée, et c'est aussi à partir de ce moment que le site de la future ville de Maison-Carrée/El-Harrach commence à faire son apparition dans les sources historiques, essentiellement au rythme des expéditions chrétiennes, qui vont mener de manière assez régulière des flottes et des armées européennes devant les murs et les bastions qui entouraient la capitale algérienne, faisant alors apparaitre la position d'El-Harrach comme un des principaux points stratégique de la région algéroise.

XVIe siècle

– L'empereur Charles Quint décide de prendre personnellement la tête d'une grande expédition en vue de soumettre la ville d'Alger dont la puissance n'avait cessé de croitre et qui constituait désormais une sérieuse menace pour ses domaines et son commerce en Méditerranée. Toutefois, si les effectifs étaient beaucoup plus importants que pour la précédente expédition espagnole [6], c'est pratiquement un scénario identique qui allait se répéter : le débarquement (environ 26 000 hommes) se fera encore une fois près l’embouchure de l'oued El-Harrach, sur sa rive gauche et, trois jours plus tard, l'empereur et sa garde établissaient de nouveau leur camp sur les hauteurs de Koudiet Essaboune. Alger, défendue à ce moment par le beylerbey Hassan Agha (1535 à 1543), se retrouva encerclée et se voyait pratiquement perdue vu la taille du corps expéditionnaire. Mais, comme par miracle, une nouvelle grosse tempête éclate dans la nuit du 25 octobre[7] et emporte quelque 150 navires de la flotte impériale. Au petit matin du 26 octobre, les défenseurs profitent de l’épais brouillard et de la pluie battante pour surprendre une partie de l’armée espagnole qu'ils parviennent à bousculer alors que, pendant ce temps, l'amiral génois Andréa Doria avait retiré ce qui restait de sa flotte à l’abri derrière le cap Matifou, de l'autre côté de la baie et, craignant d'être lui-même coupé de la mer et capturé par les Algériens, Charles-Quint ordonne une retraite générale pour rejoindre ce qui restait de la flotte à Matifou.

Les conditions météorologiques difficiles rendaient le mouvement des troupes très difficiles et les impériaux furent ainsi poursuivis et harcelés par les unités algéroises et par la cavalerie des tribus makhzen alliées tout au long du trajet. Les rives de l'oued El-Harrach sont atteintes le alors que cours d'eau était en crue. Mais, le danger imminent obligea les Espagnols à traverser à gué (le franchissement a dû avoir lieu soit sur la plage au niveau de l'embouchure soit plus en amont, là où se situe le pont de nos jours). On raconte que l'Empereur lui-même dut traverser entre deux lignes de mousquetaires avec l'eau qui lui arrivait aux aisselles. En tout, les assaillants auraient laissé plus de 2 000 morts et disparus rien que sur la route entre Tafourah et le lieu-dit Oued El-Harrach et, le 1er novembre, ce sont seulement 11 000 soldats qui vont quitter Alger vivants, laissant à la ville une réputation d'invincibilité et une légende qu'elle entretiendra pour les trois siècles qui vont suivre.

Les chefs de la Régence tirèrent certaines leçons de ces deux expéditions, et prirent soin de fortifier immédiatement la colline de Koudiet Essaboune en y érigeant une importante forteresse (act. Fort l'Empereur, juste à côté de l'Hôtel El Aurassi). Par contre, rien ne permet d'affirmer que des dispositions particulières furent prises dès cette époque du côté d'El-Harrach, et le fait que l'armée espagnole eut traversé à gué laisse croire qu'il n'existait pas encore de pont permanent à cet endroit. On pourrait donc supposer que le site d'El-Harrach devait être encore totalement vierge au milieu du XVIe siècle

- Séjournant plusieurs fois à Alger entre 1578 et 1581, le moine espagnol Diego de Haedo décrit la ville et ses alentours en citant notamment « l'immense et fertile Motija (Mitidja) qui est coupée dans sa partie médiane par une grande rivière prenant naissance dans les montagnes éloignées vers le Sud. Sur cette rivière, il existe un grand nombre de moulins dont la ville d'Alger fait usage sur ses moutures pendant toute l'année »[8]. Là, la position de la rivière au milieu de la Mitidja, sa longueur notable et l'éloignement de ses sources vers le Sud ne laisse aucun doute sur son identification avec Oued El-Harrach. On note aussi que, comme avec Léon l'Africain au siècle précédent, l'existence de nombreux moulins à eau sur les rives des oueds de l'Algérois.

XVIIe siècle : un point de passage

Le dey d'Alger, Hadj-Ahmed Pacha b. Hadj-Mosly (1695 à 1699), fait bâtir un pont de pierre (qanatra) sur l'emplacement de l'actuel « Pont Blanc » d'El-Harrach.

Emporté par les eaux ou fortement endommagé quelque temps plus tard, cet ouvrage est la toute première construction humaine attestée par des sources historiques sur le site de la future ville d'El-Harrach.

XVIIIe siècle : une position militaire

Le bey Mustapha Bouchelaghem, gouverneur de l'Ouest et jusque-là favori du dey Baba-Ali Chaouche Pacha (1710 à 1718), se révolte et tente un coup de force contre Alger. Ses troupes seront toutefois écrasées sur les rives de l'oued El-Harrach où il fut lui-même capturé et décapité. L'endroit exact de l'affrontement n'est pas connu, mais s'il eut lieu sur la route d'Alger il est très probable que ce soit sur le site actuel de la ville d'El-Harrach, ce qui expliquerait par ailleurs la fortification du lieu quelques années plus tard.

Sur ordre du dey Mohamed b. Hassan Pacha (1718 à 1723), un fortin est bâti sur la colline (appelée alors Drâa’ El-Harrach) surplombant oued El-Harrach à l’endroit où il était traversé par le pont de pierre[9]. Surnommé Bordj el-Qanatra, l'ouvrage était conçu, en premier lieu, pour la surveillance de l’accès au pont et donc à la route d’Alger (Trîq el-Soltân), mais il servira aussi de dépôt d’armes et de munitions pour un détachement de cavalerie mis sous le commandement de l’Agha des Arabes (équivalent du ministre de l’intérieur dans le régime de la Régence d’Alger), d’où l'autre nom qu'on lui donnera plus tard : Bordj l’Agha.

_%C3%A0_l'%C3%A9poque_ottomane.jpg.webp)

1er octobre - Dans une lettre datée de ce jour, le médecin et naturaliste français Jean-André Peyssonnel qui était de passage dans la Régence d'Alger, signale l'existence du Bordj d'El-Harrach et donne quelques informations sur sa consistance et sur sa place dans le système de défense de la baie d'Alger à cette époque : « La rade est défendue par plusieurs forts. On trouve du côté de l’E., à quatre lieues de distance de la ville, un fort de vingt pièces de canon, bâti sur le point du Cap Matifou, qui défend le mouillage qu’il y a de ce côté-là. Au fond de la rade, près de la rivière de l’Arache, il y en a un autre à peu près de même force ; on en trouve un troisième à un quart de lieue de la ville, et un quatrième près de la porte de Bab-Azzoun, au Sud de la ville »[10].

- Le dey Ibrahim b. Ramdane Pacha (1731 à 1745) ordonne d'importants travaux de reconstruction sur le pont d’El-Harrach. Le fait est commémoré par une inscription en langue arabe placée sur le parapet du pont et qui demeura en place jusqu'aux premières décennies du XXe siècle avant d'être remise au musée des Antiquités d'Alger où elle se trouve encore de nos jours.

juin-juillet - Ayant appris qu'une expédition espagnole commandée par le comte Alejandro O'Reilly venait d'être lancée contre Alger, le dey Mohamed b. Othman (1766 à 1791) ordonne à tous les beys de provinces et aux tribus du makhzen de dépêcher leurs contingents pour défendre la capitale. Salah bey de Constantine arrive fin juin et installe son campement devant le pont de l'Harrach. Il y est aussitôt rejoint par des détachements algérois menés par Hassan Khaznadji. Le 1er juillet, la flotte est en vue d'Alger. Une semaine plus tard on commence à pilonner les batteries côtières qui s'étalaient entre l'embouchure de l'oued El-Harrach et celle de l'oued Kheniss (act. oued Kniss) afin de préparer le débarquement qui commencera effectivement le . Pendant ce temps, le commandement algérien s’étant réuni au campement d’El-Harrach, il fut décidé d'attaquer immédiatement avant que l'ennemi n'achève de débarquer toutes ses forces. Toutefois, lorsque l'assaut algérien fut lancé plus de 7 500 soldats espagnols et une douzaine canons étaient déjà à terre. De violents combats eurent donc lieu sur la plage puis, à la fin de la journée, les pertes espagnoles (191 officiers et 2 428 hommes de troupe entre morts et blessés selon les sources) furent telles que les chefs de l'expédition décident d'abandonner la partie et de rembarquer les survivants. Les 200 morts algériens furent enterrés sur place (ce cimetière que les locaux appelaient toppanat el-moudjahidine était encore visible à l'époque française), et cette année fut longtemps fameuse chez les Algérois sous le nom de 'Âam e-Rmell ("Année du Sable" ou "Année de la Plage").

À noter que les sources relatives à l'expédition de 1775 citent le pont de l'Harrach mais ne font pas mention du Bordj El-Qanatara lui-même. Toutefois, le fait que le point de ralliement convenu pour les contingents algériens ait été fixé devant le pont et en contrebas de Koudiet El-Harrach et que la convention des commandants eut lieu là-bas, présuppose que des provisions et des stocks militaires devaient être disponibles sur place. Il est donc probable que le Bordj signalé dans les années 1724-1725 existait toujours à cette date.

XIXe siècle : un domaine de l'Agha

Yahia Agha, homme fort du régime du dey Hussein Pacha (1818 à 1830) à cette date, fait reconstruire le vieux Bordj El-Qantara d'El-Harrach. L'édifice fut agrandi et on y installa des magasins pour munitions et autres approvisionnements militaires. Il devint dès lors le lieu de rassemblement de la mhalla annuelle qui se réunissait avant cela au Djenâne El-Agha (act. Marché Clauzel à Alger). Les travaux auraient été achevés en 1824.

Pour cette période tardive, nous disposons d’informations assez précises sur le fonctionnement du Bordj d'El-Harrach. Le fort recevait l’Agha accompagné de sa garde (environ 500 hommes) à la veille de chaque mouvement de troupes vers l’intérieur du pays (la mhalla, expéditions contre des tribus insoumises, etc.). En dehors de cela, l’édifice demeurait sous la responsabilité d’un petit détachement de la garde de l’Agha commandé par un officier (chaouche) et abritait, en même temps, l’intendant financier de la Régence (Oukil el-Kharradj). On y entreposait en permanence un lot d’armes à feu et de munitions, des armes blanches, des tentes et quatre ou cinq canons de petit calibre ainsi que 200 à 300 chevaux avec leur équipement[11].

Début des hostilités entre la Régence d'Alger et le Royaume de France à la suite de l'incident diplomatique dit « affaire du chasse-mouche », la flotte française imposant dès lors un sévère blocus maritime à la ville d'Alger.

Pendant ce temps, les intrigues de sérail se poursuivaient à la cour du Dey. Ainsi, on raconte que le riche Hadj-Ahmed bey de Constantine -qui était à ce moment en conflit avec Yahia Agha depuis quelque temps- parvint à faire douter le dey Hussein de la loyauté de son ministre, l'accusant notamment d'avoir des visées sur le pouvoir et qu'il se constituait un parti parmi les chefs des tribus makhzen dont, il est vrai, Yahia était fort apprécié. On prétendit aussi que les travaux de fortification qui venaient d'être effectués au bordj d'El-Harrach avaient pour seul but d'offrir une citadelle à l'Agha et de lui assurer une base fortifiée en cas de difficultés. On ne saura probablement jamais quelles furent les intentions réelles de Yahia Agha, mais le fait est que le dey Hussein ne fut pas insensible à ces ragots et qu'il disgracia Yahia peu de temps après, d'abord en le faisant remplacer au poste par son gendre Ibrahim Agha, avant d'ordonner son exécution dans sa retraite à Blida quelque temps plus tard.

Malgré deux années de blocus et de pourparlers, la crise avec la France n'a pas été résolue. On savait à Alger qu'une attaque était imminente et on s'affaira à renforcer les défenses aussi rapidement que possible. En arrêtant ses plans de bataille, le commandement algérien était parti de l'hypothèse (devenue évidence depuis maintenant trois siècles) que l’offensive chrétienne sera entamée par un débarquement de troupes sur les plages qui s'étendent entre les embouchures des Oued El-Harrach et Oued Kheniss. Sur cette base, et dès le Printemps de cette année, le camp principal de l'Agha fut installé à Bordj El-Qantara afin de surveiller la baie tout en s’assurant les voies de ravitaillement et de renfort par le S. et par l’E. Ainsi, le , lorsque la flotte française vint mouiller dans la baie de Sidi-Fredj la surprise sera réelle chez les algériens et si l’on se hâta alors de transférer le camp de l'armée vers Staouéli ça sera uniquement pour y subir la dramatique défaite qui va ouvrir la route d'Alger au corps expéditionnaire français. Trois semaines plus tard, le , la ville tombait et la Régence aura vécu.

Pendant ce temps, tout comme Salah Bey cinquante-cinq ans auparavant, Hadj-Ahmed Bey était accouru de Constantine avec des renforts et campait avec ses troupes autour de Bordj El-Qantara d’El-Harrach lorsque lui parvint la nouvelle de la capitulation du Dey et de l'entrée des Français à Alger. Il décide alors d'évacuer les lieux et de rentrer dans sa province et, rapporte une source française : « On raconte que, le jour de son départ de l’Arach, il [Hadj-Ahmed Bey] était déjà à cheval, lorsque tout à coup, se retournant vers Alger et dressé sur ses étriers, il s’écria : « je vois d’ici Alger pour la dernière fois peut-être ; car, je fais serment de n’y jamais rentrer, tant qu’elle sera soumise aux Chrétiens ou aux Turcs »[12]. Le propos attribué ici au bey est très certainement romancé, mais quoi qu'il en soit, l'épisode ottoman à Alger s'achève effectivement sur ces faits et commence alors la période coloniale française en Algérie.

Période coloniale française

Jusque-là, on a vu que le site -encore inhabité- d'El-Harrach n'a revêtu qu'une valeur stratégique et militaire, comme point de passage obligé vers Alger depuis l'Est et le Sud. Cette situation ne va pas vraiment changer au cours des premières années de l'occupation française, et ce n'est qu'un peu moins d'une trentaine d'années après la prise d'Alger qu'un premier hameau de colonisation va se former sur les lieux.

Depuis le début du XIXe siècle au moins, les territoires de la Mitidja qui s'étendent sur la rive droite de oued l'Harrach relevaient de la circonscription tribale (outân) des Beni Moussa el-Outa (« de la plaine »). Cette tribu recouvrait globalement les régions actuelles de Bougara (anciennement Rovigo), Larba, Meftah (anc. Rivet), Sidi-Moussa et une partie d'El-Harrach (anc. Maison-Carrée), le cours du oued marquant la limite de leur territoire de ce côté.

L'état du lieu-dit Koudiet El-Harrach au moment où arrivent les Français à Alger est assez bien connu. Hormis le bordj perché sur la colline de la rive droite, et le pont de pierre traversant l’Harrach à un peu moins de 600 mètres en contrebas, il y avait très peu de constructions dans les alentours. A environ 400 mètres au S.-E. du fort, là où se trouvent de nos jours la mosquée et le quartier de Sidi Embarek se trouvait la qubba (« marabout ») de ce saint homme dont on ne sait pratiquement rien. Tout autour de cette zone, la campagne était généralement inculte et essentiellement couverte de broussailles. A l'exception de certaines fermes traditionnelles (haouche) éparpillés, le paysage était surtout animé par les troupeaux de chèvres et de moutons gardés par des bergers locaux, alors qu'une bonne partie du vallon où se trouve de nos jours le centre-ville d'El-Harrach constituait une zone de marécages dont les plus importants recouvraient le point de confluence entre le cours du oued Smar avec celui de oued l'Harrach, près de la zone où se situent de nos jours la rue Saïd Mokrani sur la rive Nord et les dépôts de Naftal sur la rive Sud. C'est aussi un peu plus au S.-O. de cette région, que se trouvait une autre qubba, près ou dans ce qui était appelé alors Haouche Ouali Dadda (à 2 700 m au S.-E. du Bordj, en face de ce qui est de nos jours la Prise-d'Eau d'El-Harrach) mais qui fut tôt démolie et dont il ne reste aucune trace. Enfin, le point le plus éloigné au Sud, celui qui marquait un peu les confins de ce territoire avec les vastes étendues de la Mitidja, était la qubba de Sidi Rzîn, autre marabout local dont on ignore l'histoire, là où se trouve encore de nos jours le cimetière éponyme, à plus de 4 km du fort et un peu au-delà du quartier des Trois-Caves et de l'Hôpital Salim-Zmirli.

En somme, la principale infrastructure -si on peut appeler cela comme ça- était la route d’Alger elle-même (qu'on appelait Trîq El-Soltân ou « Route du Roi ») qui passait par cette zone et qui donnait toute son importance au site. À cette date, en sortant d'Alger par Bab-Azzoun, on se dirigeait vers Hamma et on poursuivait vers l'Est sur le chemin qui suivait les tracés actuels des rues de Tripoli à Hussein Dey et Hassan-Bey (anc. rue d’Alger) à El-arrach pour déboucher sur le pont de l'Harrch sur sa rive gauche. De là, on traversait la plaine par l'actuel centre-ville d’El-Harrach (rue qui longe le siège de l'APC), où il y avait apparemment une fontaine d'eau potable aujourd’hui disparue. De là, la route poursuivait progressivement en pente avant de monter en zigzags vers le bordj en suivant le même chemin (act. avenue Ghiboub Boualem) qui passe de nos jours par le lycée Ourida Meddad. Une fois passée devant la caserne de l'Agha au sommet du plateau, la route se traçait tout droit en suivant l'actuelle rue des Frères Ouddak avant de rejoindre les champs d'El-Alia (de nos jours grand cimetière) et de continuer ainsi vers l'Est. Telle était, en somme, la topographie du lieu-dit El-Harrach en 1830.

1830-1836 : un poste frontière

(Août) - Le fort dit de Bordj El-Harrach, demeuré désert depuis le retrait de Hadj-Ahmed Bey et de ses troupes vers Constantine, ainsi que le pont de pierre sur l'Harrach sont investis par des troupes françaises. En découvrant les lieux, les soldats nomment tout simplement « la maison carrée » ce grand édifice quadrangulaire puis, assez rapidement, ce nom deviendra commun chez les Français pour désigner l'endroit lui-même et ses alentours, tandis que la vieille qantarat el-Harrach deviendra simplement « Pont de l'Harrach ».

À environ 12 km des murs d'Alger (dont la limite se situait alors à Bab-Azoun) cette position de la Maison Carrée constituait le point avancé pour les français, et tout ce qui se situait au-delà était un territoire hostile. Cependant, si le fort en lui-même fut occupé sans résistance, l'installation des Français sur les lieux va s'avérer beaucoup plus compliquée, car les marécages qui baignaient à l'époque toute la partie basse du vallon rendaient l’air très insalubre pour les Européens et, dès les premières semaines d'août, le taux de maladie et de mortalité parmi les troupes était tel que le commandement français ordonna l'évacuation de la garnison permanente de la Maison-Carrée, et instaura à la place une rotation de cinq jours aux divers régiments stationnés à Alger afin de limiter l'exposition des hommes aux maladies.

() - La région de l'Harrach et de la Maison Carrée intéresse subitement le général Bertrand Clauzel, commandant en chef de l'armée d'Afrique, et grand partisan de la colonisation de l'Algérie. Il acquiert en ce jour le Haouch Ouali Dadda (le nom sera orthographié le plus souvent « Oulid Adda » par la suite) - qui était un bien waqf au marabout Ouali Dadda à Alger - contre une rente annuelle de 100 boudjous algériens (180 francs d’époque, versés à un certain Sidi Hadj Hamidou Raïs, cheikh de la confrérie concernée) ainsi que le Bordj de la Maison Carrée lui-même. Pour ce qui est du fort, la transaction consista en une reprise par le général de la rente de 60 francs que payait jadis Yahia Agha à la même confrérie pour le terrain tandis que les héritiers de l'Agha recevaient, en échange de leur renoncement à la propriété du bâtiment, une ancienne boutique du beylik à Alger que Clauzel aurait payé 1 200 francs de sa poche. Arrivé sur les lieux le lendemain de l'acquisition, Clauzel constate que les bâtiments avaient été pillés par les locaux (boiserie enlevée, terrasse défoncée, etc.) et estima les dégâts à quelque 4 000 francs d’époque. Il décide alors de fortifier la bâtisse et d’y établir un poste militaire avec 500 hommes et 60 chevaux en stationnement permanent, sauf entre juin et septembre où l'on craignait trop pour la santé des soldats[13]. Clauzel sera rappelé de ses fonctions à Alger un mois plus tard () et la position militaire sera maintenue dans la Maison-Carrée, mais s'il sera honoré du titre de maréchal (), ces deux acquisitions harrachies seront pour lui la source de tracas avec l'administration française comme nous le verrons plus loin.

() - El-Hadj Mohamed b. Zamoun, chef des Flissa de Kabylie, se réunit avec un chérif algérois nommé El-Hadj Ali b. Sidi Sâadi au lieu-dit Sidi Arzin (là où se trouve de nous jours le cimetière de Sidi-Rzine à la sortie Sud d'El-Harrach en allant vers Baraki) sur la rive droite de l'oued El-Harrach dans le but de coordonner une nouvelle action contre les forces françaises. Le chef kabyle, qui était à la tête de 4 000 hommes, avait établi son camp à cet endroit depuis quelques jours et y attendait l'arrivée d'autres contingents de l’Est, tout en recevant des munitions et des vivres de Blida. Pendant ce temps, divers détachements sortaient chaque jour du campement pour aller piller les possessions coloniales des alentours, attaquant à quelques reprises le fort de la Maison-Carrée et, capturant un officier du génie (un certain Gautier en ce jour puis, le , menant une grande violente attaque contre la Ferme-Modèle (act. Baba-Ali) en amont de l'oued El-Harrach. Les Français n'étaient pas ignorants de ces projets et, dès le , le général Pierre Berthezène -commandant en chef des troupes françaises en Algérie à cette époque- fit mouvement, depuis Alger, à la tête d’une division de 3 000 hommes et parvient à disperser le camp de Sidi Arzin. La révolte est ainsi étouffée dans l'œuf, mais Ben Zamoun et les siens rentrent dans leurs villages en emmenant El-Hadj Ali qui continuera ainsi à exhorter les populations de Kabylie contre l'invasion française.

La situation à Maison-Carrée et sa région n'en restera pas tendue et la presse française[14] rapporte pour la dernière semaine de juillet que « les troupes sont toujours harcelées par les Bédouins. Les garnisons de la Ferme-Modèle et de la Maison-Carrée n'ont pas un moment de repos, et on ne cesse pas d'entendre la fusillade sur ces deux points ».

(Août) - Voulant maintenant asseoir l'autorité française de manière totale sur la Mitidja, les impératifs sécuritaires exigeaient du commandement militaire français en Algérie une présence forte et permanente au poste de la Maison-Carrée, notamment après les événements de juillet. Mais, les contraintes sanitaires restaient un réel obstacle à un telle démarche et on prit donc la décision de faire assécher les marais situés immédiatement en contrebas du fort afin de permettre un séjour plus long pour la garnison. La tâche fut confiée essentiellement à la troupe, mais on procéda aussi à la réquisition de 500 Algériens des alentours et 300 prisonniers civils, et il ne faudra pas moins de sept mois de travail pour parvenir à un premier résultat, plus ou moins satisfaisant.

() - Fameux massacre des Ouffia dans les environs de la Maison-Carrée. Ordonnée par le duc de Rovigo et exécutée par le colonel Maximilien Joseph Schauenburg, voici ce que rapporte le baron Pichon, intendant civil d'Alger à l'époque, au sujet de ce drame : « […] Les Ouffia, une tribu amie, qui était venue se placer depuis notre arrivée à Alger, sous la protection de la Maison-Carrée, qui alimentait ce poste de menues denrées, qui en recevait journellement les officiers et les soldats, a été surprise, encore endormie dans ses tentes, et fusillée ou sabrée au point du jour, sans réquisition ni sommation préalable […] pour un vol commis sur son territoire la veille […]. Tout le bétail épars sur le territoire qu’elle occupait, et qui était en partie la propriété de tiers habitant la montagne ou la ville d’Alger, a été ramassé, amené au poste, vendu à l’amiable à M. Carstensen, agent consulaire du Danemark […]. Le produit en a été réparti à la troupe expéditionnaire (un bataillon de la Légion étrangère et un escadron de Zouaves) […]. De nombreuses femmes, amenées à la Maison-Carrée, ont été renvoyées le second ou troisième jour, pour donner la sépulture à leurs maris ou à leurs parents, et le sein à leurs enfants. Le nombre des morts a été estimé de 80 à 100 »[15]. Il ajoute que l'opération aurait produit un butin d'environ 2 000 moutons (vendus 5 fr par tête), 700 bœufs (20 fr par tête) et 30 chameaux (100 fr par tête).

() - La nouvelle du massacre des 'Oufia émut les tribus de la région et l’infatigable El-Hadj Ali b. Sidi Sâadi ne manqua pas de se saisir de l’événement pour attiser les ressentiments des clans de Kabylie contre les Français. Ainsi, quelques semaines à peine après l'incident, les chefs des tribus Isser et Amraoua furent informés qu’un détachement de soldat français allait chaque jour récolter du foin dans les prairies de la Rassauta (act. Ras El-Sôta, dans les environs de Bordj-El-Kifane). Une centaine de cavaliers furent rapidement réunis et mis en embuscade en ce jour, à quelques centaines de mètres du fort de la Maison-Carrée : entre 30 et 52 hommes de la Légion étrangère furent ainsi surpris et tués au combat[16]. À ce sujet, une source française de l'époque rapporte que « Cette perte ayant fort irrité le duc de Rovigo, il a été occupé tout le mois de juin à chercher les moyens d’aller opérer sur la côte, au-delà de Matifou, une attaque surprise punitive sur les Arabes. Ses efforts sont demeurés sans résultat »[17]. À la mi-juin, la position de Maison-Carrée fut évacuée comme à l'accoutumée pour des raisons sanitaires.

- Depuis Paris, le maréchal Clauzel revendique officiellement la propriété de la Maison-Carrée et du Haouch Ouali-Dadda auprès de l'administration française. Il réclama aussi l’ancien Djenâne l’Agha à Alger (qui deviendra Villa Clauzel). Or, la validité de ces acquisitions à Maison-Carrée fut contestée par le colonel Lemercier qui, au nom de l'armée, avait prouvé devant le tribunal musulman (Madjlès) à Alger que les matériaux qui avaient jadis servi à la construction de cette caserne (sous Yahia Agha) avaient été prélevés des magasins et ateliers du beylik, que leur transport fut effectué au moyen de corvées et que les maçons employés furent payés par le Khodja du Dey. Il s’agissait donc, selon Lemercier, d’une propriété de l’État et elle n’aurait jamais dû être vendue par les héritiers de Yahia Agha ni achetée par le maréchal Clauzel à titre privé. Finalement, le tribunal reconnut bien le fort de Maison-Carrée comme propriété du beylik, mais ne se prononça pas au sujet de la ferme. On offrit pourtant une somme de 5 300 francs par an au maréchal Clauzel comme prix de location de l’édifice, mais il refusa et ce fut le début d'une interminable bataille juridique auprès des administrations parisiennes.

Face à l’insistance de Clauzel (que beaucoup de gens en France accusaient d'enrichissement illicite et de spoliations), Lemercier établira en que le domaine dit de Ouali-Dadda était pour sa part un bien de corporation (waqf) et ne manqua pas de rappeler que le maréchal Clauzel avait lui-même promulgué un arrêté interdisant les transactions immobilières sur ce genre de biens. Fin 1834, l'affaire était sur le point de se conclure en la défaveur du maréchal pour les deux propriétés harrachies, mais en 1835 il est à nouveau nommé commandant en chef à Alger ce qui donnera un coup de frein à la querelle. Relevé de ses fonctions à la suite de l'échec de l'expédition contre Constantine (), les débats reprendront de plus belle et s'étaleront jusqu'au , date à laquelle est officialisé un accord de compromis avec le Ministère français de la Guerre : le maréchal cède définitivement à l’État le fort de la Maison Carrée proprement dit ainsi que 30 hectares de terrain pris autour du bâtiment, le tout pour une somme de 40 000 francs. Il garde par-contre la ferme de Ouali-Dadda en toute propriété[18].

() - Un groupe de trente soldats de la Légion Etrangère qui menaient une reconnaissance à l'Est de leur position de la Maison-Carrée se font surprendre par des combattants locaux et sont tués[19]. À cette date, le fort était tenu par un bataillon de la Légion Etrangère et un autre bataillon du 10e Léger[20].

() - La presse française[21] évoque le projet du Maréchal Clauzel d'installer 600 familles européennes (dont 200 allemandes venues de Bavière et 400 françaises) en vue de la colonisation de la Mitidja, 300 d'entre elles devant être établies autour de Maison-Carrée.

() - La presse coloniale rapporte[22] : « Depuis l'horrible extermination de la tribu des Ouffia, qui a servi à épouvanter les Bédouins auprès desquels M. Savary n'obtiendra jamais aucune confiance, les Français s'en ressentiront en toute occasion. Les Bédouins ont à présent des vedettes sur tous les points. On ne les surprendra plus ; c'est à leur tour de nous prendre en défaut. Ils se sont dernièrement cachés dans des broussailles et là ils ont attendu une reconnaissance de 28 hommes, sortis de la Maison-Carrée, et les ont impitoyablement massacrés. Le général prétend que ce sont des déserteurs de la Légion Etrangère qui ont excité à ce massacre, comme si nous ne connaissions pas assez les Bédouins pour savoir qu'ils n'ont pas besoin de stimulant pour se porter à ces excès. Ils lui joueront bien d'autres tours ».

() - On signale des attaques meurtrières par des hommes de tribus locales contre les diligences françaises assurant la liaison entre Alger et la Maison-Carrée[23].

(fin juillet) - Le fort de la Maison-Carrée est momentanément abandonné par la garnison française, et la position se voit investie pour un temps par des locaux. Pendant ce temps, des renseignements circulaient à Alger sur la concentration quelque 20 000 combattants à Matifou en vue d'une grande attaque sur la Maison-Carrée qui était, dit-on, prévue pour le 15 août[24]. Cette nouvelle ne manqua pas d'affoler le commandement français, surtout que les rumeurs allaient bon train à ce sujet et donnaient un officier d'artillerie anglais à la tête des tribus soulevées. Finalement, aucune attaque n'eut lieu à la date attendue. Néanmoins, la position de Maison-Carrée était toujours abandonnée en octobre 1832, la présence française en Algérie étant ayant alors reculé jusqu'aux murs d'Alger et Oran[25].

- Le capitaine Claude-Antoine Rozet, cartographe et capitaine du Génie dans l’armée française d’Afrique, décrit le fort de Maison-Carrée à la suite d'un passage sur les lieux : « Ce bâtiment est un carré de 85 mètres de côté le pourtour est formé d'arcades sous lesquelles il y a des mangeoires pour les chevaux. Au milieu de ce carré s'en trouve un autre qui contient des écuries fermées et des magasins à fourrage ». Quelques mois plus tôt, le colonel Lemercier précisait dans une de ses lettres que l'édifice avait de la place pour « 500 hommes, 60 chevaux et 20 officiers », ce qui diffère sensiblement des chiffres consignés sur les registres militaires puisqu'ils indiquent, pour fin 1833 à Maison-Carrée, une garnison de 626 hommes et 326 chevaux.

- Concernant Lamoricière : « M. Keller raconte, d’après le sergent Chemin qui les a conservés, des incidents curieux : « Un jour, Lamoricière escortait un convoi ; en arrivant au pont de l’Arach, il voit la rive opposée couverte d’Arabes qui assiégeaient littéralement la Maison Carrée. Il détèle ses chevaux, range ses voitures au bord de l’eau pour abriter ses soldats et de là fait mordre la poussière à quiconque essaye de passer le pont. Fatigués d’assiéger de front cet obstacle, une partie des Arabes courent chercher un gué un peu plus loin ; en un clin d’œil, Lamoricière en profite pour atteler ses voitures, passer le pont, se faire jour à travers l’ennemi et pénétrer dans le fort ». Une autre fois, il accompagnait le capitaine du génie Goujon au-delà de l’Arach, « Tout à coup la crête des collines voisines se garnit de burnous blancs. La retraite était impossible, et pendant que Lamoricière rappelle à ses cinquante zouaves qu’il faut du moins mourir en braves, quatre des chefs arabes se détachent de la foule et arrivent au galop sommer la petite troupe de se rendre. Avec la rapidité de l’éclair, Lamoricière trouve le moyen de changer les rôles et de prendre l’offensive. Allant au-devant des cavaliers, il plante tranquillement devant eux la mire qui lui servait à prendre ses nivellements, et d’un ton impérieux leur déclare en arabe qu’ils sont morts tous les quatre s’ils ne jurent pas au nom de Mahomet de laisser les Français se retirer librement. Surpris de cette audace, les Arabes prêtent le serment qu’on leur demande, et les zouaves s’en retournent comme ils étaient venus, le fusil en bandoulière »[26].

(octobre) - Sur ordre du Maréchal Clauzel[27], les tout premiers travaux d'assainissement sont lancés dans les zones marécageuses de l'Harrach près de la Maison-Carrée.

(31 janvier) - Dans un acte notarial établi en ce jour à Alger, on apprend qu'un certain : « Ahmed ben Kaddour ben Khalifa-el-Bladi, propriétaire à Blida, au nom et comme mandataire de Kaïd-Ahmed, propriétaire à Aïn-el-Sekhouna, a donné à titre de bail à rente annuelle et perpétuelle à M. Antoine-Mederic Villeret, propriétaire à Alger, une ferme située à Aïn-el-Sekhouna, quartier de l'Aracht près de la Maison-Carrée et de la ferme de Validada, pour une rente annuelle de 250 francs »[28].

Ce document est intéressant à plusieurs titres. Tout d'abord, il s'agit probablement de la toute première acquisition de terrain pour but colonisation européenne effectuée sur le territoire de ce qui deviendra ville de Maison-Carrée/El-Harrach, le Mr Villeret en question étant établi à Alger depuis 1831 et faisant donc partie des tout premiers colons installés en Algérie dans le sillage de la prise d'Alger par les Français. Contrairement à beaucoup d'installations coloniales précoces de la Mitidja, l'affaire de Villeret verra une certaine réussite et lui permit d'amasser une petite fortune en quelques années, avant qu'il ne finisse tué sur les lieux -en 1839- lors des troubles dans la Mitidja qui ont précédé la reprise de la guerre avec l'Emir Abdelkader[29]. D'un autre côté, le domaine Aïn-Skhouna objet de la transaction, est celui-là même qui sera acquis -une cinquantaine d'années plus tard- par un autre colon, Mr. Altairac, et qui finira par devenir la plus importante zone industrielle de Maison-Carrée et une des plus anciennes de toute l'Algérie. Enfin, on voit encore apparaitre sur le document le nom de l'ancienne ferme constituée en waqf pour le marabout Ouali-Dadda à l'époque ottomane et dont le nom deviendra un toponyme pour le lieu après diverses altérations dans les usages administratifs français ("Validada", "Oulid-Adda", "Oulid-Hadda" … etc.).

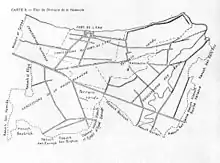

(1er mars) - Établissement, par les autorités militaires françaises, d'une des plus anciennes cartographies du site de la future ville de Maison-Carrée[30]. Hormis l'emplacement de la caserne (c'est-à-dire la "maison carrée" proprement dite) et celui du pont de l'Harrach ainsi que le tracé des routes, on y observe surtout les zones où s'étendaient encore les marécages le long des berges de l'harrach et de ol'ued Smar. On note aussi que le site n'abritait encore aucune construction à cette date, si ce n'est quelques blockhaus et la ferme de Ouali-Dadda.

(Juin) - La tribu des Arib, jusque-là dispersés dans la Mitidja, est réunie par les autorités coloniales en une seule tribu makhzen et établie près de Maison-Carrée sous les ordres du caïd Ben Zekri. Les hommes de la tribu assument dès lors le rôle d'une « police de la plaine » pour le compte des Français[31]. Les sources françaises indiquent que ces 'Arib sont en fait une fraction de la grande tribu des 'Arib de la région de Aïn-Bessam. Ce groupe « vint asseoir des tentes au pied de la maison carrée, à deux lieues d'Alger »[32] à la suite de conflits tribaux qui auraient éclaté dans le chaos qui a suivi l'occupation d'Alger par les Français. Il s'agirait donc d'une installation toute récente dans la Mitidja d'une population semi-nomade. L'idée en elle-même serait du général Voirol qui aurait tenté de la mettre en œuvre dès 1833, le but étant de sédentariser et de convertir ces groupes turbulents (ils s'adonnaient au brigandage depuis leur venue dans la plaine) à la vie d'agriculteurs tout en leur confiant la défense des positions de Fort-de-l'Eau et de la Maison-Carrée[33].

L'expérience ne semble pas avoir eu de suites, mais cette tentative de réorganisation s'insère dans la volonté globale du régime colonial de combler le vide de l'ancien système politico-administratif hérité de la Régence qui s'était en partie écroulé après la chute du régime. Et si cette volonté se manifeste si précocement dans la Mitidja, c'est parce que cette plaine, rappelons-le, était la seule région réellement soumise à l'autorité française à l'époque, le reste de l'Algérie n'étant pas encore conquis : à l'Est le Bey Hadj-Ahmed continuait à résister depuis Constantine, tandis qu'à l'Ouest commençait à briller, cette année-même, l’étoile d'un jeune chérif de la région de Mascara, El-Hadj Abdelkader b. Mahieddine.

(Eté) - Un journal colonial[34] rapporte ce qui suit à propos de la garnison de Maison-Carrée : « En 1830, 1831, et même 1832, les régiments ne faisaient qu'un séjour de cinq jours dans ces cantonnements et ce peu de temps suffisait pour rendre un grand nombre de soldats malades. Depuis deux ans la garnison n'y est presque pas changée et les malades n'y sont pas plus nombreux qu'ailleurs ».

Cependant, la situation était moins reluisante sur le terrain car, si l'état sanitaire des troupes stationnées dans la caserne s'était effectivement améliorée depuis l'assèchement des marais les plus proches, les alentours immédiats du fort et du pont de l'Harrach demeuraient insalubres de telle sorte que les quelques civils européens qui tenteront de s'y installer entre 1836 et 1838 seront tous emportés par la maladie. A ce stade donc, aucune colonie de peuplement ne s'était encore constitué à Maison-Carrée et rien n'indiquait que cela se fera un jour.

1837-1844 : base d'opération contre l’émir Abdelkader

Après plus de trois années de guerre contre les Français dans l'Ouest de l'Algérie, l'émir Abdelkader parvient à leur imposer le Traité de la Tafna par lequel ils reconnaissent formellement sa souveraineté sur les anciens beyliks (provinces) de l'Ouest et du Titteri. En contrepartie, Abdelkader reconnaît la souveraineté française sur la ville d'Alger et sur la plaine de la Mitidja. Dès lors, avec l'installation des agents de l'Emir à Médéa et sur les hauteurs de l'Atlas blidéen, la position de Maison-Carrée vit son importance militaire augmenter auprès des Français car le bordj et le pont verrouillaient la route d'Alger depuis l'Est et le Sud.

(26 mai) - Des cavaliers de la tribu des Béni Moussa mènent une série d'attaques contre les positions françaises à la Maison-Carrée et dans d'autres points de la Mitidja[35].

(Avril) - Le député français Solvet, voyageant en Algérie, fait un passage par Maison-Carrée la région et consigne ses impressions dans une lettre qui sera publiée la même année : « […] le 14 avril, par une belle matinée de printemps, je partis d’Alger avec Mr. Paul Aubin […]. Sortis de la ville par la porte Bab-Azzoun, nous suivîmes cette route à perte de vue qui conduit au pont de l’Harrach […]. En deux heures nous arrivâmes à la maison carrée, le dernier de nos postes militaires vers cette partie de la plaine de la Mitidjah, et nous nous engageâmes ensuite dans une route tracée à gauche, au milieu des broussailles, sans trop savoir si elle nous conduisait directement à notre destination. Nous cheminions depuis une heure environ, et nous n’avions rencontré que quelques femmes indigènes près d’un puits au bord de la route, et puis au loin un Arabe qui courut après notre voiture en nous demandant du tabac, lorsque ayant monté une petite colline, notre vue se plongea tout à coup sur des constructions européennes, au milieu desquels s’élevait une jolie maison avec une espèce de clocher surmonté d’une grande croix de fer : c’était la Rassauta […] »[36].

On voit de ce récit que le site ne représentait toujours pas plus qu'un lieu de passage et une position militaire. Pourtant, à cette époque, commence à se constituer à Maison-Carrée les premières habitations lorsque, tirant profit de la sécurité relative acquise après le Traité de la Tafna l'avancée de travaux d'assèchement et de drainage des marécages de l'oued El-Harrach de l'oued Smar, quelques Européens commencent à s'établir dans les le voisinage du fort. Il s’agissait alors pour l'essentiel d’aventuriers et de marginaux : des civils engagés dans quelques activités en relation avec l’approvisionnement et le divertissement des soldats de la garnison (vente d'alcool frelaté, prostitution… etc.) ou d'ex-colons agricoles de la Mitidja et du Sahel dont l’entreprise n’avait pas réussi et qui durent abandonner leurs terres après s'être retrouvés criblés de dettes. Ainsi, avec l'éclosion désordonnée de quelques barques précaires autour de la caserne, se créa l'embryon d'un hameau qui sera nommé Maison-Carrée.

(12 avril) - Les soldats de la Légion Etrangère sont mobilisés dans la construction d'une route menant de la Maison-Carrée vers le nouveau camp militaire qui venait d'être établi sur l'oued Hamiz à l'Est[37]. Il s'agit donc du tout premier tronçon de ce qui deviendra la Route Nationale n°5.

(1er septembre) - Une incursion de quelque 80 cavaliers de la tribu des Hadjout est signalée près de Maison-Carrée. L'attaque aurait échoué et les assaillants y laissent un mort[38].

(18 septembre) - Nouvelle attaque des Hadjout dans la région de Maison-Carrée : 120 bœufs et 136 moutons appartenant à des fournisseurs de l'armée française sont pris à la ferme Oulid-Adda[39].

(20 septembre) - Bien qu'officiellement ralliée à l'émir Abdelkader, la tribu des Hadjout ne cessa jamais de harceler les établissements européens nouvellement installés dans la Mitidja. Ainsi, un journal colonial[40] nous apprend qu'en ce jour un de leurs raids fut dirigé contre la ferme du "Haouch Oulid Adda" près de la Maison-Carrée d'où ils auraient pris de force quelque 136 bœufs. Il s'agit en fait de l'ancienne ferme dite de Ouali-Dadda dont la formulation a progressivement changé depuis l'occupation française, et qui reste encore de nos jours un toponyme sous la forme de "Haouche Ouled-Hadda".

(15 juillet) - Les relations de l'Emir Abdelkader avec les Français à Alger se tendent de plus, surtout depuis son installation à Médéa d'où il s'était mis à contacter les diverses tribus du centre du pays en vue de les rallier à son Etat. Pendant ce temps, les tribus alliées à l'Emir lançaient de plus en plus d'attaques contre les intérêts français et les fermes et installations coloniales dans la Mitidja[41], cherchant manifestement à effrayer les colons et les pousser à quitter le pays tout en essayant de pousser le commandement français à réagir car l'Emir avait décidé de rompre la longue trêve qui le liait aux Français et cherchait des occasions pour reprendre les hostilités. Parmi ces opérations, on rapporte en ce jour la mort de M. Vaillard près de sa ferme d'Aïn-Skhouna à Maison-Carrée, décapité en plein jour par un groupe de cavaliers locaux[42].

(4 septembre) - Un reporter local décrit dans un journal français[43] la situation de la Maison-Carrée à cette date : « La ferme d'Oulid Adda est admirablement située à un quart de lieue de la Maison-Carrée d'où elle apparaît comme un joli pavillon. Une belle route y conduit ; un labyrinthe formé de cactus égaie agréablement le voyageur qui veut y parvenir ; un coq surmonte un léger clocher qui donne à ce passage l'air d'un ermitage. Mais passé le seuil de la porte, c'est le tableau le plus repoussant que l'on puisse rendre, Une malpropreté répugnante fait détourner les regards qui ne se reportent que sur des objets en lambeaux et dégoûtants. La guerre ou la peste a passé par là sans doute ; ma voix est restée sans écho ; je n'ai pu trouver personne. Un petit pâtre m'a dit que les habitants avaient fui pourchassés par les fièvres et la misère ».

(14 septembre) - Le correspondant algérois d'un journal français[44] rapporte en ce jour : « Les fièvres continuent à exercer de grands ravages dans toute la plaine de la Mitidja, et notamment aux abords de l'Aratch. Les colons de tous les pays qui peuplent certaines parties de la plaine sont dans un état pitoyable et murmurent hautement contre la lenteur des travaux d'assainissement. Un bataillon du 24e de ligne, fort de 700 hommes, fut envoyé dernièrement à un camp près de l'Arach pour y tenir garnison. Cette position est si malsaine qu'il n'est resté que 40 hommes valides et un caporal. [...] Je suis allé avant-hier faire une excursion à la Maison-Carre ; en arrivant, j'entrai dans une auberge pour prendre quelques rafraîchissements, mais j'eus devant les yeux un spectacle qui me fit bien vite remonter à cheval ; un maitre d'hôtel et un charretier venaient de mourir. Je repartis pour kouba et Birmadreis où l'état sanitaire est excellent ».

(2 novembre) - Prétextant du franchissement du défilé des Portes de Fer par les troupes françaises conduites par les fils du Roi de France à la mi-septembre, l’Emir Abdelkader reprend officiellement la guerre contre les Français en Algérie.

Dans un premier temps, l'Émir porte les hostilités au plus près d'Alger, par l'entremise des tribus qui lui sont alliées dans la région, notamment les Hadjout dont les cavaliers se déchaînent aussitôt contre les établissements coloniaux qu'ils peuvent atteindre dans la Mitidja. La situation sécuritaire se détériore rapidement dans la région, obligeant en quelques jours les colons européens à fuir les fermes hameaux coloniaux qui s'étaient constitués durant les neuf années de trêve. La position de Maison-Carrée redevient aussitôt la position défensive la plus avancée en couverture d'Alger, et le fort devient dès lors le point de ralliement pour tous les Français et leurs alliés. La situation était grave et la presse française de l'époque ne manqua pas de rapporter les évènements au fil des jours et des semaines qui ont suivi la reprise des hostilités :

(24 novembre) - Une lettre envoyée d'Alger et publiée dans la presse française[45] déclare : « Nous sommes dans la plus cruelle incertitude, l'autorité n'ayant rien publié. On dit que le nombre des morts est considérable. On parle de 500 à 600 têtes coupées. Tout l'artillerie et toutes les troupes disponibles sont parties. Le service de la place est fait par la milice. Nos troupes ont ordre de ne pas faire quartier. C'est une guerre d'extermination qui commence [...]. Aujourd'hui, les environs d'Alger sont impraticables. 4 000 Arabes rôdent dans la plaine [...]. L'ennemi a attaqué un nouveau village de la plaine et y a mis tout à feu et à sang ; toutes les tribus douteuses sont passées à l'armée d'Abdelkader, les tribus loyales ont été ravagées et pillées ; quelques-unes se sont retirées en désordre autour de Maison-Carrée, emmenant tout ce qui avait échappé au sac. On dit que les pertes de nos alliés sont immenses. 42 colons établis dans les fermes de la plaine ont été décapités, et leurs terres ont été dévastées et incendiées ».

En fait, les autorités militaires françaises ayant été totalement prises au dépourvu, la garnison de Maison-Carrée assumera pratiquement tout l'effort d'évacuation et de regroupement des centres de colonisation européenne de la Mitidja car ils ne pouvaient désormais plus être défendus. Un autre journal[46] rapporte pour la même date du 24 novembre : « Les habitants s'accordent à accuser l'imprévoyance du Maréchal, qui plein de souvenirs de sa promenade princière, avait totalement négligé la sécurité de nos établissements dans la plaine. Il s'est si bien laissé surprendre par les évènements qu'en moins de deux jours tous nos camps ont été cernés, les fermes rasées ou brulées et plaine envahie jusqu'aux portes d'Alger. En effet, la ville est sur la défensive, et les courriers allant à la Maison-Carrée ou à Kouba ont été surpris et décapités. Deux jours ont suffi pour perdre les fruits de neuf années de colonisation ! ».

La première phase des opérations de l'Émir semblait à ce moment achevé avec succès dans la mesure où la Mitidja était littéralement vidée de toute présence française, permettant aux troupes algériennes de circuler quasi librement. La suite devait être un resserrement de cet étau autour d'Alger, mais pour cela il fallait traverser oued l'Harrach et donc faire sauter le verrou que constituait le fort de la Maison-Carrée car il bloquait totalement l'accès au pont. Dès lors, on verra des attaques de plus en plus violentes être menées contre la position de Maison-Carrée.

(6 décembre) - Une correspondance algéroise datée de ce jour rapporte[47] : « Malgré tous les renforts envoyés au camp du Fondouk, on n'a pas osé tenter une sortie et il a fallu que nos braves soldats vissent sous leurs yeux brûler nos fermes et les tentes des tribus amies sans pouvoir leur porter secours. Tous les habitants de ces fermes et de ces tribus qui sont parvenus à se sauver, au nombre de plus de 2 000, sont en ce moment à la Maison-Carrée ». La lettre d'un officier en poste à la Maison-Carrée et datée du même jour s'avère plus précise sur la situation[48] : « M. le lieutenant-général Ruhlière a établi ici son quartier-général. Il désirait bien aller en avant, mais les troupes manquent, et dans ce moment l'ennemi a presque toutes ses forces dans la province. Il parait que les Arabes mettent le feu partout ; les tribus alliées ont été saccagées et ceux de leurs habitants qui ont pu sauver leur tête sont arrivés ici ; nous avons près de 3 000 réfugiés européens ou arabes. Depuis l'occupation, la colonie n'avait traversé crise aussi grave ».

(10 décembre) - « [...] Le 10 Abdelkader a passé la Chiffa à la tête de 5 à 6 000 combattants, sans compter ceux qu'il avait envoyé sur l'Harach. Il a fallu dès lors abandonner le camp de l'Harach qui ne pouvait être d'aucun secours étant trop avancé. Les Bédouins y ont mis le feu aussitôt ; les maisonnettes des environs ont été également la proie des flammes. [...] L'ennemi a fait plusieurs tentatives pour passer l'Harach du côté de la Maison-Carrée, mais le pont est gardé par deux pièces d'artillerie. Plusieurs combats ont eu lieu ces jours derniers en avant de la Maison-Carrée ; il parait que les Arabes sont disséminés sur tous les points par groupes de 1 000, 1 200 et 1 500. Nous tenons tout juste les camps de Bouffarik et de Blida dans la plaine de la Mitidja, mais ils sont cernés. Les Arabes ont coupé la route qui conduit au camp de Fondouk et de l'Arbah par la Maison-Carrée, en sorte que l'artillerie partie hier pour ces camps s'est vue forcée de rentrer »[49].

(11 décembre) - Les combats font rage durant toute cette journée à Maison-Carrée et dans les alentours, les Français « ayant été refoulés jusque sous les retranchements de ce poste, et le canon seul et la mitraille ont pu faire éloigner les Arabes »[50].

(14 décembre) - Une lettre adressée à un journal français [51] nous apprend : « Le 14 l'on s'est battu presque tout le jour autour de la Maison-Carrée et ce n'est que la mitraille de ce poste qui a pu décider les Arabes à l'abandonner. Quelques hommes sortis de ce fort pour repousser les attaques avaient été refoulés par les Bédouins dans des marais boueux où ils étaient enfoncés presque jusqu'à la ceinture ; ils y auraient été probablement massacrés sans l'artillerie de ce poste. Pendant toute la journée, la plaine a été couverte non pas de flammes, car il n'y a plus rien pour en faire, tout est détruit, mais de fumée ; les Arabes brûlent jusqu'aux plus petites traces de végétation ; ils sembleraient vouloir détruire le sol, comme pour le purger ou le punir de ce qu'ils appellent les souillures des chrétiens ». Une autre lettre datée du même jour par un officier français sur place donne plus de détails sur les combats : « Le 14, la Maison-Carrée a été attaquée par de 3 ou 4 000 Arabes ; on ne sait pas s'ils s'en sont emparés ou s'ils ont été repoussés de suite, mais nous avons perdu une trentaine d'hommes sur ce point ». Venant de France et à peine débarqués au port d'Alger, 550 hommes du 3e Léger ont été immédiatement dirigés vers la Maison-Carrée, tandis que le 15e et le 58e étaient déjà en route depuis Alger aussi[52].

(15 décembre) - Chez les Français, On compte une vingtaine de morts dan les combats de la journée autour de Maison-Carrée[53].

(16 décembre) - On signale un combat de cavalerie devant la Maison-Carrée[54]. Les Français annoncent 40 tués dans leurs rangs dont un capitaine[55].

(17 décembre) - Nouvelle journée de combats violents devant les murs de la Maison-Carrée. Mais, les Français commencent alors à se ressaisir et engagèrent un grand effort en vue de sécuriser ce point vital de leur défense : « [...] Nos troupes ayant reçu l'ordre d'évacuer la Maison-Carrée, les Arabes ne tardèrent pas à s'en emparer, et il parait qu'ils y aient établi leur quartier-général ; l'ennemi se trouvait e force sur ce point. En même temps, le général Rulhières recevait l'ordre de se rapprocher avec la colonne mobile, plusieurs camps rapprochés d'Alger se disposaient aussi à envoyer des troupes. Enfin, un vaisseau de ligne débarquait à l'embouchure de l'Arach 1 100 hommes de troupes fraiches. Tout annonce que l'ennemi, pris entre deux feux, a éprouvé de grandes pertes. On porte le nombre de tués à 4 000, mais ce chiffre est probablement exagéré, quoi qu'on se soit battus avec acharnement de part et d'autre »[56]. Un autre article[57] se montre plus précise : « Le lendemain les Arabes se présentèrent au nombre de 4 ou 5 000 ; ils furent aussitôt cernés par la brigade mobile venant de la Ferme-Modèle, par 7 ou 800 hommes venus des camps de Fondouk et de Kara-Mustapha, par une colonne du 17e Léger et du 48e de Ligne débarqués près le cap Matifou ».

En somme, ce sont près de 10 000 hommes qui se seraient combattus ce jour-là devant le bordj de la Maison-Carrée. Les pertes algériennes furent apparemment sévères : « Le combat de la Maison-Carrée a été une véritable boucherie. Nos soldats avaient une cruelle vengeance à exercer et ils ont été sans pitié ; ils n'ont fait qu'un petit nombre de prisonniers; la cavalerie qui a chargé constamment poussait les Arabes vers nos colonnes qui les recevaient avec de la mitraille. On assure qu'il y est resté plus de 2 000 Arabes sur le terrain et autant de blessés. Depuis l'affaire de la Maison-Carrée on ne voit dans la plaine que des groupes assez rares ; il parait que les contingents des tribus se sont éclipsés ; quant à l'armée régulière de l'Émir on la dit campée entre Blida et Médéa »[58]. En fait, au moment même ou la bataille de Maison-Carrée faisait rage, l'Émir Abdelkader s'était engagé avec toute son armée régulière contre les positions françaises à Blida et il se fera lui aussi battre sévèrement. Cette journée marqua un tournant dans la guerre car les pertes subies par les Algériens ont littéralement consommé leurs forces après plusieurs semaines les offensives sont ininterrompues. Conscient de la nouvelle donne, l'Émir se retire à Médéa dans l'espoir de pouvoir rallier de nouvelles tribus à travers le pays pour reconstituer ses forces, laissant le commandement des opérations dans la Mitidja à son plus brillant lieutenant, Ahmed Ben-Salem, gouverneur (khalifa) de la province du Sebaou. La nature du conflit va dès lors changer dans le sens où les Algériens, sans encore abandonner la partie, vont se limiter au harcèlement permanent des positions françaises partout où ils le pouvaient à travers la plaine, sans presque jamais s'engager dans des affrontements majeurs où les Français avaient clairement prouvé leur supériorité en nombre et en moyens.

(18 décembre) - La presse française[59] rapporte en ce jour : « on prenait des précautions extraordinaires pour la défense de l'extérieur et de l'intérieur de la place, que quatre camps avaient été abandonnés, que la Maison-Carrée avait été fortifiée de manière à la mettre à l'abri de toute attaque ultérieure et sérieuse. L'hôpital du Dey d'Alger, qui se trouve en dehors de la place, a été aussi fortifié, attendu qu'on craignait qu'il ne fût attaqué. On a donné des armes et des munitions à tous ceux qui pouvaient en porter. Il ne se passe pas de jour que des colons ne paient de leur vie quelque acte d'imprudence. Il suffit de s'éloigner de quelques minutes de la ville et de se promener isolé pour tomber dans un guet-apens et être massacré. On retrouve toujours les cadavres auxquels on enlève toujours la tête et qu'on mutile après. [...] Les Arabes, ne pouvant traverser l'Arach, viennent tous les jours essayer de passer sur le pont construit par les Romains et qui se trouve vis-à-vis de la Maison-Carrée ; mais deux pièces de canon défendent ce passage. Les Arabes ont fait des efforts désespérés. Pendant toute la journée d'avant-hier, on s'est battu en deçà de la Maison-Carrée ; on a entendu très distinctement la fusillade. Le même jour, les Arabes ont coupé la route qui communique par la Maison-Carrée avec les camps de Fondouck et de l'Arbah, en sorte que l'artillerie, partie hier sous bonne escorte, avec des munitions, etc., a été forcée de rebrousser chemin. [...] M. le général Rulhières est toujours à Bouffarick, d'où il dirige toutes les affaires de la plaine. Les autres généraux de la division gardent toujours aussi les mêmes positions : le général Dampierre, à la Maison-Carrée ; le général Rostolan, à Douera ; le général Duvivier, à Blida. Le commandement de la place est confié au lieutenant-colonel Marengo ».

() - Le fort de Maison-Carrée ayant été pratiquement vidé de sa garnison pour les besoins d'une parade militaire avec les deux fils du roi de France qui se trouvaient en visite à Alger, un groupe de cavaliers algériens organise une razzia dans les alentours et parvient à enlever un grand troupeau de bœufs appartenant à l'armée française. La nouvelle aurait mis le Maréchal de Bourmont en rage, probablement à cause du camouflet en présence des fils de son souverain, mais aussi parce que la guerre de l'Émir dans la Mitidja avait grandement diminué les disponibilités en viande et autres denrées alimentaires dont le ravitaillement était très difficile à ce moment[60].

() - Une dépêche[61] du commandement militaire français à son ministre de tutelle à Paris en du 30/04/1840 rapporte que « dans la nuit du 27 au 28, les troupes de Ben-Salem, de Mahieddine, réunies, ont traversé l'Haratch, et au point du jour, quelques-uns de leurs cavaliers se sont présentés aux environs de Bir-Khadem [...]. Après avoir été repoussés du Sahel, les Arabes se sont dirigés sur la Maison-Carrée pour attaquer les Aribs, nos alliés, qui s'y trouvent campés depuis qu'ils ont été autorisés à s'établir sur ce point ; mais M. le général Rostolan les a précédés, et quelques coups de fusil seulement ont été échangés. Deux maisons de campagne entre Bir-Khadem et la Ferme-Modèle ont été pillées ; une personne a été tuée, deux ont été enlevés par l'ennemi, qui a mis le feu à des tas de roseaux près de la ferme de Oulid-Adda. Nous avons cinq blessés. Les Arabes se sont retirés, partie dans la direction de l'Arba, partie dans celle de la Regaya. Ils étaient au nombre de 14 à 1.500 hommes environ ». Cette razzia plutôt musclée du khalifa Ahmed Ben-Salem (accompagné ici par Mahieddine qui était chef des Beni-Slimane du Titteri) a semble-t-il provoqué une certaine panique dans la Mitidja et à Alger, les gens étant encore sous le choc des attaques de la fin 1839. Le Maréchal Valée relativise alors : « L'évènement a répondu quelques alarmes dans la population indigène de la campagne, et plusieurs familles sont rentrées en ville. Les événements qui réellement ne sont que fort peu de chose, ayant été singulièrement dénaturés dans la ville d'Alger, par suite d'informations incomplètes, je n'ai pas voulu tarder à vous les faire connaitre ».

() - Un Européen est tué par des cavaliers locaux à quelques centaines de mètres du bordj de la Maison-Carrée[62].

() - Ben-Salem, gouverneur (khalifa) de l’Emir Abdelkader pour la province du Sebaou, réunit 1 600 hommes[63] (incluant ses troupes régulières et des contingents de tribus kabyles alliées) et mène une attaque contre le fort de Maison-Carrée. La garnison française y fut harcelée durant plusieurs jours, alors qu'une incursion est poussée jusqu'au Hamma dans les faubourgs d'Alger. Au retour de cette opération audacieuse, Ben-Salem et ses cavaliers furent pris sous le feu des canons de la Maison-Carrée au moment où ils traversaient oued El-Harrach par son embouchure. Cela n'empêcha pas leur retraite, mais un boulet de canon tiré depuis le bordj aurait emporté El-Hassaïn b. Zamoun, fils du fameux chef de la tribu des Flissa de Kabylie[64].

Pour ce qui est de la bataille même, un soldat de la garnison de Maison-Carrée rapporta à un journal français[65] sa version détaillée des évènements qui eurent lieu ce jour-là : « Le 15 Mai à 3h du matin, les postes dépendants de la Maison-Carrée ayant fait connaitre au commandant supérieur de ce camp qu'une fusillade était engagée du côté du gué de Constantine et de la redoute de Kouba, la garnison prit aussitôt les armes pour se porter du côté où l'ennemi s'était montré. […] Au moment où la colonne, partie de la Maison-Carrée, allait gravir le coteau sur lequel est construite la redoute du pont de l'Arach (rive gauche), nous fumes informés par l'officier de cavalerie qui rentrait de reconnaissance avec 30 cavaliers, que l'ennemi était massé en grand nombre sur la rive droite au gué de l'embouchure et que plusieurs centaines de cavaliers étaient déjà sur la rive gauche et semblaient vouloir se diriger sur Alger. Il était alors 5h 3/4 du matin. Le chef du 4e Bataillon de la Légion Etrangère commandant supérieur, fit changer de direction à la colonne pour la porter immédiatement au-devant de l'ennemi et le combattre. La colonne composée de : 1) 89 cavaliers et 4 officiers sous les ordres d'un capitaine du 8e Régiment de Chasseurs ; 2) 193 hommes d'infanterie dont 9 officiers (58e Régiment, 2e Bataillon, 43 Voltigeurs, Légion Etrangère, 150 hommes) sous les ordres du capitaine du 58e Régiment, s'est avancée sur la route qui conduit de la Maison-Carrée à Alger et, arrivée à hauteur de la redoute des dunes, elle a été dirigée sur le gué de l'embouchure où étaient réunis le gros des Arabes. Ceux qui étaient sur la rive gauche et dont une cinquantaine s'était déjà éparpillée autour d'Hussein-Dey, qu'ils n'ont pas dépassé, ayant aperçu les troupes de la Maison-Carrée, se réunirent aussitôt sur la plage pour revenir sur leurs pas et traverser le gué et rejoindre Ben-Salem qui était resté sur la rive droite. Il était trop tard : ils trouvèrent le gué gardé par nos troupes, et à l'instant où ils arrivèrent à 200 pas de ce passage, l'escadron de cavalerie à la tête duquel s'était mi le commandant supérieur, chargea à fond sur eux et en fit un grand carnage. Pendant la charge, l'infanterie s'était déployée de manière à protéger la cavalerie menacée par Ben-Salem qui occupait la rive droite et qui essayait de passer le gué pour venir au secours des siens. Un feu de deux rangs bien nourri et celui d'une pièce de 8 placée à 1,200 mètres de ce point dans la redoute des dunes ne permirent pas à ce chef d'exécuter son projet. Les Arabes après avoir essuyé la charge de la cavalerie, ne songèrent plus qu'à repasser l'Arrach en emportant leurs morts et leurs blessés, ce qu'ils firent avec de nouvelles pertes, car ils étaient forcés de passer sous le feu de l'infanterie et la cavalerie, plusieurs d'entre eux se sont jetés à la mer pour gagner à la nage l'autre rive de l'Arach, mais ils y ont trouvé la mort qu'ils cherchaient à éviter. Les cavaliers se servant de leurs fusils les ont tués. Cette précipitation empêcha l'ennemi de pouvoir enlever tous ses morts ; 5 cadavres restèrent encore sur la plage et furent enterrés le lendemain pas les soins nos soldats. Il serait difficile de préciser les pertes de l'ennemi ; seulement ils ont été vus pendant l'action ramassant leurs morts et leurs blessés en assez grand nombre et dans la même journée, enterrant leurs morts autour d'un marabout situé entre la Rassauta et la Maison-Carrée ; ils en ont également enterré au marabout de Sidi-Kaleb entre la Maison-Carrée et le Fondouk ».

() « Le 26, le feu brûlait encore du côté de la Maison-Carrée ; il parait que le farouche Ben-Salem n'est pas loin de là. La fumée qui s'élève des feux de la plaine dérobe la vue de l'Atlas. Les Arabes ont attaqué la Maison-Carrée ; mais ils ont été repoussés par les Couloughlis et les Aribs, faibles débris de tribus indigènes chargées de la défense de ce point »[66].

() - Selon l'ordre du jour de l'armée française affiché à Alger en ce jour[67], un sérieux affrontement eut lieu contre les forces alliées à l'Emir Abdelkader dans la région de Maison-Carrée : « L'ennemi s'est présenté ce matin au nombre de 1 800 cavaliers sur divers points pour pénétrer dans le Sahel, sous les ordres d'El-Berkani, ex-bey de Médéah, et Ben-Salem de Sebaou. La ligne de nos avant-postes a été, attaquée sur un développement de quatre kilomètres, et nombre d'Arabes avaient pénétré par les ravins, lorsque les reconnaissances envoyées des camps voisins, dès la diane battue à trois heures, ont arrêté le mouvement de l'ennemi dans le Sahel. Forcés de repasser l'Arasch, les Arabes ont pris position sur les hauteurs d'Oulidadda pendant que les indigènes nos auxiliaires, chargés de la garde de la Maison-Carrée, défendaient les approches- de ce dernier point, soutenus bientôt par un détachement de la légion étrangère venu du petit camp d'Hussein-Dey. Attaqué de tous côtés à l'arrivée des divers camps, l'ennemi a abandonné toutes ses positions. Une de ses colonnes a été chargée avec intelligence et intrépidité par le 3e Escadron du 5e Hussards, sous les ordres de M. le capitaine de Laborde. Dans la mêlée, l'ennemi a eu de 25 à 30 hommes tués. Un des cavaliers réguliers a été pris, ainsi que cinq chevaux et quantité d'armes ; deux hussards seulement ont été blessés, grâce à la vigueur avec laquelle la charge a été menée par le capitaine ».

() - Un affrontement assez sérieux est signalé sous les murs du bordj de la Maison-Carrée[68].

La situation sécuritaire devenant alors intenable, les autorités militaires de la Maison-Carrée ordonnent à tous les Européens, jusque-là dispersés autour du fort, de se regrouper dans un secteur prédéfini en bas du vallon. Quelques maisons improvisées vont alors former un petit hameau sur la rive droite de l'Harrach, entre le vieux pont (où il y avait une fontaine d’eau) et le contrebas de la colline où se tient le bordj, et c'est ainsi que se constitua le noyau de la future ville de Maison-Carrée.

() - Une attaque menée en ce jour contre les tribus des Zerouâla et des Béni Sâada provoquera leur reddition quelques jours après, lorsque près de 30 familles se rendent à la Maison-Carrée en amenant tous leurs biens, pour demander grâce et se place sous la protection des Français sur place[69], sachant que leur défection les rendait désormais cible licite pour les troupes de Ben-Salem.

En fait, avec le retour du Général Bugeaud (il est de nouveau nommé au poste fin 1840 et s'installe et arrive à Alger le 22/02/1841), le commandement français en Algérie va adopter une toute nouvelle stratégie pour contrer l'Emir Abdelkader : les troupes françaises seront désormais organisées en colonnes mobiles et, au lieu de se fixer sur des positions fortifiées pour défendre Alger ou les installations coloniales de la Mitidja, elles mèneront sans cesse des attaques dévastatrices contre les terres et les tribus ralliées à l'Emir. Cette politique offensive finira très rapidement par payer, provoquant la terreur parmi les populations algériennes, déjà très éprouvées par l'effort inédit qu'avait demandée la reprise de la guerre par l'Emir, et qui voyait aussi ses maigres ressources systématiquement détruites par les Français.

() - Au fil des semaines, le flux des redditions parmi les anciennes tribus alliées de l'Emir Abdelkader dans la région n'a pas cessé de grandir, et une trop grande concentration de population algérienne finit par se constituer aux alentours du bordj de la Maison-Carrée. Les autorités militaires françaises ont pu entrevoir un danger dans cette situation et s'affaira à y mettre de l'ordre. Ainsi, le général Bugeaud publie en ce jour un arrêté[70] qui stipule en premier lieu qu'il ne sera plus reçu, dans la province d'Alger, les soumissions individuelles « ou de familles d'Arabes ayant ou non fait partie des tribus du Sahel ou de la Metidja », seuls les chefs de tribus étant désormais admis à traiter de la soumission de leurs groupes respectifs. L'arrêté précise ensuite (article 4) que les tribus qui seront acceptées ultérieurement devront attendre qu'un territoire leur soit désigné, tandis que celle dont la reddition avait déjà été acceptée jusqu'à cette date « seront réunis dans le territoire situé entre la Maison-Carrée, l'Arach et la mer. Les limites de ce territoire seront indiquées du côté des terres par des lignes apparentes. Ils seront placés sous l'autorité d'un Kaïd qui sera nommé par nous et relèvera du bureau arabe. Défense expresse leur est faite de franchir l'Arach, si ce n'est dans le cas et sous les conditions déterminées ci-après », la condition en question étant de figurer sur un registre officiel des personnes autorisées à franchir oued l'Harrach pour travailler dans les chantiers de l'administration coloniale ou ceux des colons européens (article 5). Ces registres devaient être tenus par les caïds des tribus et les personnes autorisées devaient porter une médaille distinctive, de manière permanente et visible, tant qu'ils se trouveront dans la rive gauche et la remettre à leur caïd à leur retour : « Les Arabes cantonnés qui seront trouvés circulant de jour et sans armes en dehors des limites du territoire désigne en l'article 4 sans être porteurs de la médaille et sans justifier qu'ils se rendent au travail pour lequel ils seraient engagés ou qu'ils en reviennent, seront arrêtés et conduits devant le Kaïd, qui leur infligera une amende de 10 francs et une peine corporelle. Ceux desdits indigènes qui, même porteurs de médailles et employés comme ouvriers par l'administration ou par des particuliers, seraient trouvés circulant au dehors du territoire indiqué dans les circonstances ci-après, seront également arrêtés et punis, à savoir : l) En cas de circulation de jour avec armes, d'1 à 5 ans d'emprisonnement ; 2) en cas de circulation de nuit et sans armes, de 5 ans à 10 ans de travaux forcés ; 3) en cas de circulation, la nuit, avec armes, de la peine de mort ». Aussi, l'arrêté prévoit (article 5) qu'il sera « établi entre le pont de l'Arach et la Maison-Carrée un marché à jours fixes dont l'emplacement et les époques périodiques seront déterminés par un arrêté du Directeur de l'Intérieur approuvé par nous et où se feront exclusivement les échanges avec lesdits indigènes ».

L'idée à ce moment était donc d'abord de mettre fin immédiatement au danger d'une trop grande concentration de tribus autour de la position de Maison-Carrée tout en gardant ces tribus nouvellement soumises hors d'atteinte des hommes de l'Emir Abdelkader, et en même temps de en mettre en place l'ébauche d'une organisation qui permettrait d'exploiter de la main d'œuvre locale sans trop mettre en danger la sécurité de la colonie algéroise, faisant ainsi du cours de l'Oued l'Harrach une sorte de frontière et du pont de Maison-Carrée un point de transit et de contrôle obligatoire. Ces dispositions seront bien entendu validées pour un temps seulement sur le plan officiel. Mais, il n'en reste pas moins que la future ville de Maison-Carrée tiendra très longtemps ce rôle de porte d'entrée pour Alger et de point de chute principal pour les migrations de populations algériennes de l'intérieur du pays, notamment les régions centrales le Titteri et du Dîra, vers Alger. Par-contre, et même si elle ne sera pas immédiatement concrétisée du fait de la guerre qui se poursuit du caractère provisoire des installations à Maison-Carrée, l'idée du marché devant servir de point de jonction contrôlé entre le monde des tribus algériennes et la colonie européenne d'Alger, persistera dans ls faits et constituera même le véritable point de départ pas l'existence de la future ville de Maison-Carrée, une dizaine d'années plus tard.

(23 mars) - Un rapport du général Bugeaud, daté de ce jour, à son gouvernement sur le déroulement de la guerre en Algérie mentionne : « Le bruit s'est répandu il y a trois jours, qu'Abd- el-Kader venait avec Ben-Salem et une nombreuse cavalerie attaquer la Rassauta et la Maison-Carrée. J'ai envoyé dans la nuit deux bataillons et les gendarmes maures s'embusquer en avant de la Maison-Carrée. Rien n'ayant paru, le lendemain les troupes sont rentrées, et hier six cents chevaux ont attaqué le poste indigène de la Rassauta : après avoir tiraillé pendant deux heures, cette cavalerie s'est retirée emportant 7 à 8 blessés et laissant un cheval mort. Nous avons eu un blessé »[71].

(12 avril) - Dans un ordre général de l'armée française d'Afrique daté de ce jour, on peut lire ce qui suit : « Aujourd’hui, 400 chevaux de l’Est commandés par Ben-Salem sont venus attaquer des indigènes amis établis à la Rassauta. M. le lieutenant Pellé est parti de la Maison-Carrée avec 300 tirailleurs indigènes, a marché sur les Arabes, les a mis en fuite, en a tué plusieurs et les a poussés jusqu’à Sidi-Khaled […] ». Ce fut là la dernière incursion que mènera le khalifa Ben-Salem dans la Mitidja. Le fort de Maison-Carrée devient dès lors une base d'où sont lancées les colonnes de l'armée française contre les alliés de l'émir plus qu'une position défensive. Par-ailleurs, la zone étant désormais sécurisée, les colons européens purent reprendre leurs activités à Maison-Carrée[72].

(15 avril) - Lettre du général Bugeaud au ministre français de la Guerre à propos du cantonnement des Arabes de la Maison-Carrée[73]. Bugeaud était effectivement un fervent promoteur de la colonisation du territoire conquis et n'hésitait pas à s'investir personnellement sur le terrain. Ainsi, face au peu d'empressement des vétérans de l'armée de s'engager dans son projet de colonisation militaire, il se déplaça « accompagné du directeur de l'Intérieur, de trois généraux et d'un nombreux état-major à la colonie de l'Harrach pour inaugurer ce qu'il appelait la fête du labourage. Grand nombre de dames, à la suite de Mme Bugeaud, et beaucoup de notables s'étaient joints au cortège champêtre. Soixante charrues étaient réunies en avant de la Maison-Carrée. Il mit pied à terre et traça lui-même un sillon "pour montrer aux Arabes", dit la feuille officielle, qu'il n'en était pas à son coup d'essai ».