Harki

Un harki, prononcé [ʔaʁki] (de l'arabe حركي, harkī), est, au sens strict, un individu servant en Algérie française dans une formation paramilitaire.

Les harkis sont par extension une partie des supplétifs engagés dans l'Armée française durant la guerre d'Algérie sans avoir le statut de militaires. Les « harkas », formations très mobiles, sont d'abord employées localement pour défendre les villages, puis constituées en commandos offensifs sous la responsabilité d'officiers français. Les harkis comme les autres supplétifs obtiennent le statut d'anciens combattants en France par une loi du s'ils habitent en France et à partir du s'ils habitent en Algérie.

La France s'engage à accueillir tous les harkis et leur famille rapprochée après la guerre d'Algérie, mais revient sur l'engagement à la suite des accords d'Évian. Seuls 42 500 harkis trouvent finalement refuge en France métropolitaine[1].

Les présidents français, à partir de Jacques Chirac, s'expriment publiquement sur l'abandon des harkis par la France. Abdelaziz Bouteflika affirme en 2005 que « les enfants des harkis ne sont pas responsables des actes de leurs parents » ; des lois empêchent cependant l'accès des descendants de harkis à certaines fonctions, en particulier politiques.

Définition

Un harki désigne, au sens strict, un individu servant en Algérie française dans une formation paramilitaire, une harka. Le mot est un dérivé de l'arabe حركة (« harka »), qui signifie mouvement et qui est utilisé au sens de « groupe mobile »[2] - [3].

Harki désigne par extension une partie des supplétifs (avec les moghaznis, les groupes mobiles de sécurité (GMS), les groupes d'autodéfense (GAD), les Unités territoriales et les réservistes spéciaux) engagés dans l’Armée française de 1957 à 1962[1].

En France, harki est souvent utilisé comme synonyme de « Français musulmans rapatriés » à partir de 1962[4], « Français rapatriés de confession islamique » (FRCI) en 1970 ou « Rapatriés d'origine nord-africaine » (RONA) et « Français de souche islamique rapatriés d'Afrique du Nord » (FSIRAN) dans les années 1980[5]. À partir des années 1990, le mot harki s'applique soit aux seuls harkis, soit à tous les supplétifs, soit encore à l’ensemble incluant supplétifs et non supplétifs, en fonction du contexte[6]. Pour Mohand Hamoumou, harki désigne les Français musulmans qui ont dû quitter leur pays en raison de leur comportement anti-indépendantiste durant la guerre d’Algérie[6].

En Algérie, harki est souvent devenu synonyme de traître et de collaborateur[4]. Cependant, pour l'historien Mohammed Harbi, ancien membre du FLN, « l'idée selon laquelle les harkis auraient été des traîtres ou des « collabos » devrait être dépassée »[7].

Origines historiques des harkis

Les premières harkis naissent en 1830, lorsque des tribus de pays colonisés prêtent allégeance à la France. Dès 1831, des bataillons de soldats « indigènes » sont mis sur pied et participent aux opérations de conquête de l'Algérie aux côtés des unités métropolitaines. En 1856, trois régiments de tirailleurs algériens sont créés dans chacune des provinces de l'Algérie française et font partie intégrante de l’Armée française. Ces tirailleurs s’illustrent ensuite dans la plupart des campagnes du Second Empire et de la IIIe République[8]. C'est alors que naît le terme de « harki »[3]. Dans certaines familles musulmanes, comme celle du militaire Saïd Boualam, dit le bachaga Boualam, une vraie tradition militaire tournée vers la métropole se développe[8].

Les harkis réapparaissent dans l'Aurès vers la fin de 1954, quand Jean Servier met en place des harkas pour contrer l'implantation des indépendantistes algériens[4]. Ils sont les militaires pro-français les plus précaires et les moins rémunérés, mais aussi les plus nombreux, et leur nombre augmente fortement dès le début de la guerre d'Algérie[3].

Pendant la guerre d’Algérie

Développement

En , il n'existe encore que 70 harkas officielles, regroupant 2 186 harkis[4]. Une définition des harkas naît en mai 1957 dans une note de service du 5e bureau de l’état-major du commandement supérieur interarmées : « La harka est une formation levée pour des opérations déterminées et pour un temps limité. […] La mise en œuvre des harkas doit normalement se situer dans le cadre local. Leur participation à des opérations extérieures à leur périmètre de recrutement doit donc être exceptionnelle et de durée limitée. En aucun cas les harkas ne doivent être engagées isolément »[4].

Le général Challe commande les forces françaises à partir de fin 1958. Il instaure des commandos de chasse, qui incluent des harkis en petit nombre et dont la mission principale est de traquer les katibas du FLN. En un an, l'effectif passe d'environ 10 000 harkis à plus de 60 000[4]. Le général de Gaulle accepte la proposition de porter l’armée au niveau nécessaire pour défendre tout le territoire, en enrôlant massivement des musulmans, bien qu'il soit fermement opposé à l'intégration des musulmans dans les forces françaises[9].

Effectif

Le nombre de harkis augmente fortement dans la première partie de la guerre, et baisse à la même vitesse à l'approche de l'indépendance algérienne[1]. Il est particulièrement difficile d'estimer le nombre de harkis engagés : l'Armée française leur fournit un contrat journalier, souvent verbal, et ne les recense pas. Les historiens estiment donc leur nombre en étudiant l'utilisation des crédits de l'armée destinés à leur recrutement ; cependant, ces derniers sont parfois utilisés à d'autres fins et en particulier pour rétribuer des informateurs ponctuels[3].

Les harkis sont une classe à part des soldats musulmans de l'armée régulière (FSNA ou Français de souche nord-africaine), qui sont 85 000 en 1960[10]. Au total, durant la guerre, l’Armée française recense 160 000 contractuels harkis, moghaznis, GMPR (devenus GMS) et un peu plus de 110 000 réguliers[11]. Le nombre de français musulmans enrôlés ou engagés dans les supplétifs durant toute la guerre varie de 200 000 à 400 000 selon les historiens[12].

Le , jour du cessez-le-feu, le contrôleur général aux armées Christian de Saint-Salvy dénombre 263 000 musulmans engagés du côté français en Algérie : 60 000 militaires réguliers, 153 000 supplétifs, dont 60 000 harkis, et 50 000 notables francophiles. Avec leurs familles, ils représentent 1 500 000 personnes sur 8 millions de musulmans[2]. Selon Maurice Faivre, on compte quatre fois plus de combattants musulmans dans le camp français que du côté du FLN[13]. Philippe Tripier, officiel du Secrétariat Général de la Défense Nationale, évalue à 3 500 le nombre des soldats musulmans morts pour la France pendant la guerre d’Algérie[14]. Maurice Faivre dénombre parmi les harkis 3 200 supplétifs et 1 345 soldats réguliers morts au combat. Il y ajoute 2 070 décès hors combat[15].

Sélection

Le critère principal de sélection des harkis est le fait qu'ils ne soient pas proches du FLN. La forme physique n'est pas un critère important : l'idée selon laquelle les harkis sont recrutés pour que leur famille ait un lien avec la France prime. Ainsi, on verra des hommes de plus de cinquante ans être embauchés en cuisine ou pour l'entretien des montures[4].

Motifs de l'engagement

Le choix politique de l’« Algérie française » est quasiment absent, contrairement au discours rétrospectif des autorités françaises lors des hommages officiels aux harkis[16]. Au contraire, beaucoup de harkis cotisent à l’organisation politico-administrative du FLN[3].

Souvent, l'engagement volontaire suit l'assassinat d'un membre de la famille du harki par les indépendantistes ou se fait pour fuir des maquisards avec qui ils ont un différend[3]. Dans ce cas, il s'agit d'un engagement contre le FLN, plutôt que pour la France[17].

Une autre motivation récurrente est le besoin d'argent, un cas répandu en particulier chez les paysans peu informés du contexte politique, parfois pas même conscients que leur pays est en guerre[3] - [18]. D'autres personnes s'engagent par fidélité à un clan, un village ou une famille[3] - [18]. Beaucoup de jeunes hommes s'engagent dans les harkas pour être dispensés de service militaire et rester près de leurs proches[16].

Enfin, l'Armée française force l'engagement d'un grand nombre de harkis : d'abord, les anciens soldats de l'ALN qui sont capturés et torturés, puis doivent choisir entre l'engagement et l'exécution[3] - [18], et également à la suite de manœuvres volontaires pour compromettre des civils. Plusieurs cas sont recensés dans lesquels un officier fait le tour du village avec un homme dans sa voiture, à la vue de la population : le seul moyen pour cet homme d'échapper au FLN est de s'enrôler chez les harkis et d'être protégé par l'Armée française[3].

Rôle dans l'Armée française

Les harkis sont toujours rattachés à des unités de l’Armée française et commandés par des militaires français. Les textes de l’armée exigent qu’un commandant doit être « de souche européenne », les FSNA (militaires français de souche nord africaine) ne peuvent être que jusqu’à officiers. Le commandement français refuse une structuration des supplétifs qui pourrait se transformer en « armée algérienne », doutant des motivations politiques des harkis[3]. De Gaulle, par exemple, doute de l’intégration des musulmans d’Algérie et dit à Alain Peyrefitte en 1959 : « Si nous faisions l’intégration, si tous les Arabes et Berbères d’Algérie étaient considérés comme Français, comment les empêcher de venir s’installer en métropole, alors que le niveau de vie y est tellement plus élevé ? Mon village ne s’appellerait plus Colombey-les-Deux-Églises, mais Colombey-les-Deux-Mosquées ! »[19].

La défiance de l'Armée française envers les combattants musulmans se traduit de plusieurs façons. Les harkis armés le sont d'abord systématiquement avec des fusils de chasse[4]. À partir du , ils reçoivent parfois des armes qui augmentent leur potentiel offensif, comme des fusils et pistolets-mitrailleurs, chose interdite jusque-là pour éviter le vol d'armes[16]. Les armes sont remises aux harkis pour les opérations, mais sont gardées par des unités françaises de souche européenne entre les opérations[4]. Les harkis ne peuvent pas mener des opérations seuls, ni de leur propre initiative, pour éviter l'espionnage, le vol d'armes et la désertion. Les harkas sont toujours commandées par l'armée régulière : le critère de choix de l'encadrant n'est pas son grade, mais son origine européenne[16]. Enfin, l'armée organise régulièrement des « tests de fidélité » auprès de harkis et de leur famille, passant par exemple frapper aux portes au milieu de la nuit en imitant les maquisards pour voir si on leur ouvrira[16].

L'Armée française tient cependant à recruter des recrues musulmanes, afin de faire appel à des personnes qui connaissent le milieu dans lequel ils évoluent[4]. Leurs autres objectifs sont d'ordre pratique : en effet, il ne faut pas laisser des combattants potentiels s'engager chez les indépendantistes, ni « donner prise à une facile propagande de l’adversaire qui ne manquerait pas de souligner […] notre impuissance à trouver sur place les volontaires nécessaires ». Enfin, il s'agit de créer une émulation de groupe : « La prise de position des harkis qui mènent, à nos côtés, la lutte ouverte contre les rebelles s’accompagne d’un effet psy [sic] certain sur la population locale (ralliements). Par l’intermédiaire de leurs parents et amis, les harkis contribuent soit à entretenir un climat favorable à notre cause dans leurs villages d’origine, soit au minimum à contre-battre la propagande adverse »[4].

Les harkis sont rémunérés 750 F (14,94 €2012) par jour de service, comme les mokhaznis et les membres du GMPR. Ces deux derniers sont logés gratuitements et reçoivent des allocations familiales et de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas des harkis. Cette différence de traitement donne d'eux une image de « soldats au rabais » auprès des autres services[4]. La rémunération des harkis augmente et atteint 8,25 F (13,61 €2019) en 1960, ce qui reste moins élevé que les autres supplétifs. Enfin, les harkis touchent un jour et demi de congés pour chaque mois de présence, des soins gratuits en cas de blessure et une prime pour accident de travail en cas d'incapacité permanente[16].

Harkas classiques

Les harkas, étant rattachées aux unités régulières de l'Armée française, sont théoriquement composées de cent hommes. Elles sont en réalité presque toujours divisées en plus petites sections[16].

Tous les harkis ne sont pas armés : beaucoup travaillent pour l'armée dans des emplois civils, en particulier en tant que maçons ou cuisiniers[3]. Pour la plupart, ils participent aux tâches de maintien de l'ordre aux côtés des unités régulières de l'Armée française[16]. Les « harkis territoriaux » sont des harkis âgés ou blessés, chargés d'assurer la garde du camp[16].

« Harkis de Paris »

En France, l'expression de harkis de Paris désigne, pendant la guerre d'Algérie et à partir du , une « force de police auxiliaire » mise en place par le préfet Maurice Papon. La plupart de ces auxiliaires sont d'origine algérienne et installés dans des quartiers à forte densité algérienne. Ils s'engagent pour six mois, commencent par un stage de 8 jours à Noisy-le-Sec pour apprendre à manier les armes et le fonctionnement du magnétophone pour enregistrer des aveux éventuels[20].

Ralliés

L'Armée française recrute environ 3 000 anciens éléments du FLN et de l'ALN[16]. Après leur capture, l'armée leur donne le choix entre l'exécution ou le service du côté français[21].

Ils forment un groupe de harkis à part, les « ralliés » : étroitement surveillés par le commandement, ils sont surtout montrés à des fins de propagande[4]. Ils ont la réputation d'être les plus violents, ayant le plus à perdre s'ils sont capturés par l'ALN[21]. Pour faire pression sur eux, les officiers français les prennent en photo avec eux, ou pendant un interrogatoire, puis les menacent d'envoyer les photos à l'ALN s'ils décident de déserter[21].

Le commando Georges, un groupe entièrement musulman sous la coupe du capitaine puis général Georges Grillot, est l'un des groupes de ralliés les plus réputés[22]. Il est basé à Saïda et officie selon les méthodes de l'ALN. Divisé en quatre katibas, il compte 30 % de ralliés qui choisissent eux-mêmes leurs sous-officiers[21]. Après la guerre, ils sont torturés et exécutés, sauf quelques-uns qui parviennent à quitter le pays et à rejoindre une ferme en Dordogne, achetée par André Wormser et transformée en centre pour les harkis faisant partie des commandos de chasse[21].

Commandos de chasse

Les commandos de chasse sont le plus souvent constitués de moins de 10 % de harkis[4], qui représentent environ 5 % du total des harkis[3]. Les harkis commencent à être intégrés aux commandos de chasse en 1959 : leur nombre n'excède jamais 6 000 harkis[16]. Les commandos de chasse sont créés pour représenter une sorte d'élite de combat. Environ 140 commandos sont créés en Algérie, mais environ la moitié d'entre eux est active seulement[16].

On compte environ autant de harkis chargés des interrogatoires où la torture est pratiquée[16].

Beni-Boudouanes

La tribu des Beni-Boudouanes, originaire de la rive gauche du Chelif, a peu de contacts avec le monde extérieur pendant l'ère coloniale. Le bachaga Boualem prend la tête de la tribu le premier . Le territoire compte une population d'environ 15 000 personnes, divisées en 24 collectivités autonomes. Le lieu est très reculé et les contacts de la tribu avec le monde extérieur sont rares : certains vieux harkis affirment n'avoir jamais vu de Français avant la guerre. L'appartenance à la tribu dépasse donc toute loyauté extérieure[23].

Un jour, le Bachaga organise une assemblée au cœur du village pour présenter la situation et pousser les Beni-Boudouanais à se défendre contre les indépendantistes. La tribu est menacée par les incursions de « hors-la-loi » : la légitime défense est donc adoptée, bien que les habitants ne sachent pas quel bord politique ces envahisseurs représentent. Un harki témoigne : « J'étais sous les ordres du Bachaga, je lui devais soumission et respect, et, donc, si lui, il a choisi le camp de la France, nous, par respect et par choix et par légitime défense, on a été obligé à suivre le Bachaga et à devenir harkis »[23].

Le bachaga Boualem constitue une unité d'environ 1 500 hommes. Elle échappe au contrôle de l'Armée française, mais est payée comme des harkis, relève de la harka et bénéficie de conditions de service particulières[4].

Harkettes de Catinat

En , une harka féminine est créée à Catinat. Les femmes y apprennent à bétonner, à poser des tuiles et à installer des lignes électriques dans la ville assiégée[24]. Le lieutenant Onrupt se décide à armer quelques femmes : sur 34 volontaires, 18 sont retenues pour assurer la protection des récoltes et des convois sur certaines routes, en particulier vers El Milia[24] - [25]. La harka est connue sous le nom de « harkettes de Catinat »[26]. La harka est dissoute en 1961[27].

Les harkis après la guerre d'Algérie

Démilitarisation des harkis

Dès 1959, les rapports de l'armée relèvent une « crise du moral » chez les harkis. Afin d'éviter les défections, l'armée multiplie les déclarations et promesses, notamment au sujet de leur nationalité française[4]. Dans les premiers mois de 1962, un grand nombre de harkis rejoignent quand même le maquis avec les armes fournies par l'Armée française. On dénombre 265 cas pendant le premier trimestre de 1961, pour 459 désertions du 15 au [28].

La démobilisation et le désarmement des supplétifs commencent à la suite de l’infléchissement de la politique française vers l’indépendance algérienne, à partir de 1961[29]. Le gouvernement indique que le sort des harkis sera le même que celui de « tous ceux qui se sont engagés dans la lutte armée aux côtés des forces de l’ordre »[4]. Cependant, ils sont différenciés des Français dits « de souche européenne » et sont considérés comme des réfugiés, dont l'arrivée doit être planifiée et organisée par le gouvernement français[4].

Début , le général Ailleret, commandant en chef en Algérie, obtient que soit mise en place une procédure spéciale de rapatriement des harkis, qui permet aux autorités militaires d'instruire les demandes de départ en métropole, afin de gagner en temps et en discrétion pour l'arrivée des harkis en danger[4].

Les accords d'Évian signés le prévoient que :

« Nul ne pourra faire l’objet de mesures de police ou de justice, de sanctions disciplinaires ou d’une discrimination quelconque en raison d’opinions émises à l’occasion des événements survenus en Algérie avant le jour du scrutin d’autodétermination, d’actes commis à l’occasion des mêmes événements avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu. Aucun Algérien ne pourra être contraint de quitter le territoire algérien ni empêché d’en sortir. »

— Chapitre II, partie A, article 2

Cette clause est écrite spécifiquement pour protéger les harkis[30].

Historique

Juste après le cessez-le-feu, le Front de libération nationale (FLN) tient son engagement de ne pas sanctionner physiquement les harkis, qui rentrent dans leur village sans que leur vie soit menacée[30]. Quelques exactions sont expliquées par des règlements de compte, des vengeances mais aussi par le zèle des « marsiens », ralliés FLN de voulant faire leurs preuves[3] - [18]. Le Gouvernement provisoire de la République algérienne prend la directive 442 du relative aux « harkis, goumiers et ralliés servant dans les rangs ennemis » stipule que « les égarés abandonnés doivent être surveillés dans leurs moindres gestes et inscrits sur une liste noire qu’il faudra conserver minutieusement »[31].

Les massacres connaissent une forte augmentation entre le et mi-septembre de la même année[2]. Ces personnes sont d'abord arrêtées, puis regroupées dans des centres d'interrogatoires où elles sont exécutées après avoir subi des tortures. Les populations locales participent aux représailles, en humiliant, suppliciant et lynchant des anciens supplétifs[30].

De mi-septembre à mi-, les massacres s'arrêtent. Ils reprennent à la mi-octobre, avec l'arrivée de l'Armée nationale populaire (ANP), dénomination de l'armée algérienne après l'indépendance) dans les villes. Cette fois, la population ne participe pas aux massacres, et s'y oppose même souvent, en cachant les anciens harkis. Des exécutions individuelles ont lieu à toute heure, parfois sur place pendant l'arrestation, et les massacres prennent des familles entières pour cible plutôt que seulement des anciens supplétifs[30].

Les massacres diffèrent énormément en ampleur selon leur localisation géographique. Les wilayas 1, 3 et 6 sont les plus touchées : elles correspondent à l'Est et au Sud-Est du pays. Au sein des wilayas, il existe aussi des différences d'envergure. Trois causes sont identifiées à ces disparités géographiques. D'abord, les zones peuvent coïncider avec celles où les harkis ont été les plus actifs et violents, et dans ce cas, les massacres s'assimilent à des vengeances. Dans un second cas, les massacres peuvent avoir lieu dans des zones pro-France, où l'ALN peine à s'imposer : il s'agit alors d'une conquête de territoire. Enfin, il peut s'agir de zones particulièrement bien contrôlées par l'ALN, où la violence sert à asseoir encore plus sa suprématie[30].

La France n'intervient pas après le cessez-le-feu, en raison de l'insistance du général de Gaulle[30].

Nombre de victimes

Jean Lacouture, dans le journal Le Monde du , donne une première estimation, la plus basse : « Plus de dix mille harkis auraient été, entre le 18 mars et le 1er novembre (1962), exécutés ou assassinés »[4]. Mohand Hamoumou donne une estimation plus élevée[32] : « Pourtant, il faut bien l’admettre, c’est bien 100 000 à 150 000 personnes, l’équivalent de villes comme Cergy-pontoise ou Orléans, qui furent assassinées dans des conditions horribles ». Un sous-préfet de l’arrondissement d’Akbou, dans le département de Sétif, compte à l'époque 750 morts dans son arrondissement entre mars et , ce qui, étendu à l'intégralité de l'Algérie, aboutit à un total de 72 000 à 144 000 morts[33]. Les chiffres des morts ont pu être contestés car basés sur des témoignages locaux que l’on a ensuite étendus à l’ensemble du pays. Certains historiens s’accordent à évaluer de 60 000 à 70 000 le nombre de morts[34].

Le général François Meyer reprend l’estimation de l’historien Jean-Charles Jauffret : « Il semble qu’un consensus rassemble peu à peu les historiens français, et qu’une évaluation commune de 60 000 à 80 000 victimes soit retenue »[35].

Tentatives d'empêchement des rapatriements

À l'époque, les autorités françaises et algériennes considèrent les harkis comme des réfugiés[12]. De Gaulle affirme, dans un discours au Conseil des ministres le , que le gouvernement « ne peut pas accepter de replier tous les musulmans qui viendraient à déclarer qu’ils ne s’entendront pas avec leur gouvernement ! Le terme de rapatriés ne s’applique évidemment pas aux musulmans : ils ne retournent pas dans la terre de leurs pères. Dans leur cas, il ne saurait s’agir que de réfugiés ! Mais on ne peut les recevoir en France comme tels que s’ils couraient un danger ! »[36]. Les anciens supplétifs sont souvent considérés comme inadaptables à la société française : le gouvernement s'inquiète qu'ils ne deviennent des charges, voire des agents de l'OAS continuant à lutter contre les accords d'Evian[29].

Le gouvernement français, présidé par de Gaulle, s'oppose au rapatriement des harkis pour trois raisons principales. D'abord, le rapatriement des Français musulmans constitue à leurs yeux une menace pour l'identité nationale de la France : de Gaulle le premier refuse de distinguer le dossier des supplétifs français de celui de l'immigration algérienne en France, ne considérant pas les harkis comme de vrais Français[37]. Ensuite, il s'agit de montrer une confiance envers les Algériens, qui s'engagent par les accords d'Evian à ne pas entamer de représailles contre les combattants pro-français[38]. Enfin, une inquiétude subsiste : celle d'une manœuvre de l'OAS qui pourrait vouloir infiltrer des forces en métropole pour y continuer une guerre civile[39]. Des francophiles notables, personnalités politiques et militaires de carrière, sont cependant rapatriés sans encombre[29].

Le , Pierre Messmer, ministre des armées, met en place un « contrat provisoire de 6 mois non renouvelable qui donne [aux harkis] la possibilité de demeurer sous la protection de l’armée pendant la période intermédiaire »[4]. L'objectif est de limiter au maximum les arrivées en métropole : « la difficulté d’une adaptation brutale en France d’un harki avec sa famille doit être clairement exposée aux intéressés », mais les demandes ne doivent en aucun cas être refusées[4]. Messmer propose trois options aux réfugiés harkis : s’engager dans l’armée régulière si leur condition physique le permet, être licenciés et recevoir une prime, ou bien signer un contrat de six mois avec l’Armée française[3].

Les harkis n'ont cependant que rarement ces trois options : les consignes visant à limiter les départs ont pour conséquence le licenciement d'office de beaucoup d'entre eux, et le transfert des meilleurs éléments dans l'Armée française, sans présentation des autres options. Entre le 1er mars et le 1er , 80 % des harkis sont libérés avec prime[4]. À partir de , le FLN enchaîne menaces auprès des déserteurs et promesses de pardon, parfois en échange de la prime de licenciement des harkis. Ses membres circulent librement en Algérie : toute personne vue au poste militaire français s'expose donc à des représailles, ce qui rend le rapatriement encore plus difficile[4]. Le général de Brébisson ordonne le de « cesser de donner asile [dans les casernes en Algérie] à des Algériens sauf dans des cas très exceptionnels », ceux de personnalités politiques francophiles. Le but de la manœuvre est d’éviter que « tout ancien supplétif puisse s’estimer plus ou moins menacé et envisage facilement l’exode vers la France »[3]. Les premiers rapatriements de harkis sont effectués entre mars et , à l’initiative de quelques officiers, souvent anciens responsables d'unités harkis. Comme les directives officielles interdisent ces rapatriements, des filières clandestines sont mises en place dans le Sud de la France, en bordure du Massif Central, dans l’agglomération lyonnaise et vers Roubaix[40].

Le formulaire n'est qu'en français, ce qui rend difficile son remplissage par des hommes qui ne le lisent et l'écrivent que très rarement. Les dossiers sont ensuite étudiés au cas par cas afin d'éliminer les éventuels proches du FLN, mais aussi les personnes qui ne parviendront pas à s'intégrer en France. Les personnes les plus âgées, ainsi que les personnes qui ne sont pas « considérées […] aptes physiquement et moralement à s’implanter en métropole » sont éliminées de la procédure[4]. Le , Louis Joxe annonce le renvoi en Algérie des « supplétifs débarqués en métropole en dehors du plan général de rapatriement » et demande « d’éviter de donner la moindre publicité à cette mesure »[3].

Statut des harkis rapatriés

En 1963, un Comité national pour les Musulmans-Français est créé et présidé par Alexandre Parodi, président du Conseil d'État. Traitant à la fois la question des harkis et celle de tous les autres musulmans arrivés en France à la fin de la guerre, il mène à l'amalgame entre Français musulmans et harkis[3].

Le terme de harkis devient donc, par abus de langage, une catégorie sociale de Français qui n'ont pas les mêmes droits que les Français de souche européenne[3]. Par exemple, le , le ministre des Rapatriés François Missoffe enjoint aux préfets de ne reloger des harkis dans les HLM qu'une fois tous les rapatriés d'origine européennes installés[3] - [41]. Les notables musulmans ne vivent pas les mêmes choses que les anciens auxiliaires : le , un télégramme identifie les « « musulmans de qualité » devant être traités exactement comme des Européens »[29].

En 1965, une procédure spéciale de rapatriement est mise au point entre les gouvernements français et algérien pour les harkis emprisonnés par le FLN. Leurs noms sont inscrits sur une liste noire, et ils sont interdits de séjour sur le territoire algérien[42].

De à , la France accueille 23 721 personnes sur son territoire par la voie officielle, dont une majorité d'anciens supplétifs. En parallèle, de 25 000 à 40 000 anciens supplétifs arrivent en métropole par leurs propres moyens à partir de [4]. On estime à 15 000 ou 20 000 le nombre de familles de harkis, soit environ 90 000 personnes, qui s'établissent en France de 1962 à 1968 et demandent la nationalité française[12]. Jean Lacouture écrit dans Le Monde, le : « on croit pouvoir avancer que sur une centaine de milliers de musulmans algériens ayant fait partie entre 1954 et 1962 de l’une ou l’autre des huit cents harkas qui furent levées, cinq mille environ ont gagné la France, accompagnés de leurs familles, ce qui fait un ensemble de trente mille personnes environ, plus de dix mille autres auraient été entre le 19 mars et le 1er novembre, exécutés ou assassinés ; les autres ont subi des sorts divers »[3].

Les harkis en France à partir de 1962

L’installation dans les camps

De à , la France accueille 23 721 personnes dans des camps d'hébergement militaires[4]. Fin , le ministère des Rapatriés estime avoir fait transiter 42 000 harkis dans les centres d'accueil, et 91 000 personnes au total, en comptant leurs familles, sont rapatriées entre 1962 et 1968[2].

Camps de transit

Un premier camp de transit, celui du Larzac, accueille 1 700 personnes fin [3]. Il est suivi par le camp de transit de Bourg-Lastic[43]. Ces camps servent à héberger temporairement les réfugiés avant leur redistribution vers d'autres lieux[44]. L'Armée française cherche à disperser les familles originaires d'un même village afin d'éviter la reconstitution de structures communautaires[23]. Les conditions de vie déplorables dans ces camps provoquent une surmortalité infantile[45].

Plusieurs camps sont installés dans des anciennes prisons qui ont servi pour d'autres populations : républicains espagnols, militants du FLN, Indochinois ou encore Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale[40]. C'est par exemple le cas au camp de Rivesaltes. À son ouverture en , des FSNA, accompagnés de leur famille, sont hébergés dans des baraquements en dur. En septembre, des supplétifs et leur famille arrivent, beaucoup plus nombreux : ils sont pour la plupart hébergés sous des grandes tentes fournies par l'armée. Pendant l'hiver, qui est très rigoureux et durant lequel les tentes ne sont pas chauffées, des dizaines d'enfants en bas âge meurent de froid[44].

À la fin de l'année 1962, avec 12 000 habitants du camp, Rivesaltes est la deuxième ville la plus peuplée du département. 44 classes y sont ouvertes, pouvant accueillir plus de 1 300 élèves ; un dispensaire et une maternité sont ouverts, ainsi qu'une Poste, et des bâtiments sont affectés à l'apprentissage professionnel. Le camp est divisé en villages de 25 familles : à la tête de chaque village, on compte un capitaine et deux adjoints, dont un d'origine rapatrié[44].

En 1963, les effectifs du camp diminuent et les familles sont progressivement relogées des tentes aux bâtiments en dur, mal restaurés et peu chauffés. Le Secours catholique et les Quakers de la Young Men Christian Association sont présents dans le camp et apportent entre autres des vêtements chauds. Le camp de Rivesaltes ferme en [44].

| Date | Hommes | Femmes | Enfants | Total |

|---|---|---|---|---|

| 3 050 | 1 910 | 4 660 | 9 620 | |

| 12 000 | ||||

| 7 500 | ||||

| 1 650 | 1 557 | 3 541 | 6 748 | |

| 5 498 | ||||

| 3 536 | ||||

| 2 300 |

Hameaux de forestage

En 1963, on compte 75 hameaux de forestage, majoritairement situés dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur[44]. Chaque centre accueille un maximum de 25 familles dans des bâtiments préfabriqués et sont soumis à un règlement rigoureux[3]. Les préfabriqués sont considérés comme des logements de fonction : si le père de famille perd son emploi, la famille doit quitter le logement[44]. Les habitants sont salariés par l'Office national des forêts pour diverses missions de protection de l'environnement : plantage et coupe d'arbres ou gestion des incendies de forêt[46].

Un avantage particulier des hameaux de forestage pour le gouvernement est de garder les supplétifs à l'écart des immigrés algériens, de crainte de relancer la guerre d'Algérie dans la métropole[46]. Quelques communes demandent à accueillir ces hameaux, afin de repeupler leurs écoles et relancer le commerce dans le village[46].

La réalisation des travaux prévus et la dégradation des bâtiments conduisent à la fermeture progressive des hameaux à partir de 1966[46]. En 1973, on compte encore 40 hameaux de forestage rassemblant 1 026 employés[3]. Les familles obligées de quitter les hameaux sont généralement reclassées dans le secteur de l'industrie ou dispersées dans d'autres structures. Certaines s'installent avec leurs propres moyens et relations. Enfin, les vieillards et invalides rejoignent les cas « inclassables » et sont envoyés aux cités d'accueil de Saint-Maurice-l'Ardoise et Bias[44].

En 1982, il n'existe plus que 23 de ces hameaux[3].

Cités urbaines

En 1963, 42 cités urbaines existent pour accueillir les réfugiés[3] : elles sont divisées en 2 000 logements Sonacotra près de villes moyennes comme Amiens et Montpellier.

Saint-Maurice-l'Ardoise

Les cas considérés comme inclassables ou irrécupérables par l'administration sont orientés vers deux cités d'accueil : les camps de Saint-Maurice-l'Ardoise et de Bias[3].

Le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise ouvre en pour l'hébergement temporaire des familles en attendant leur dispersion et pour le triage des nouveaux débarqués. Le camp appartient à l'armée, et a d'abord servi à interner des prisonniers politiques : républicains espagnols, prisonniers allemands et militants du FLN entre autres. L'effectif maximum est atteint le avec 5 542 personnes parquées dans une quarantaine de bâtiments, des baraques en préfabriqué et des tentes de l'armée. Le camp étant géré par l'armée, on y applique le règlement militaire avec lever de drapeau et saluts militaires quotidiens, tandis que les habitants sont dirigés vers les tribunaux d'Uzès pour demander la nationalité française[47].

La docteur Andrée Heurtematte, médecin infantile d'Avignon, alerte plusieurs personnalités politiques « des conditions déplorables dans lesquelles étaient tenus les harkis et leurs familles concentrés au camp de l'Ardoise et au camp de Lascours ». Le témoignage fait remarquer qu'à chaque pluie, les tentes et baraques flottent sur des mares de boues, et que le chauffage est le meilleur dans les tentes. La nourriture est très insuffisante : les enfants de moins de deux ans ont droit à une boîte de lait tous les deux jours, et l'eau courante n'est pas installée. Les médecins ne pouvant pas opérer dans les tentes à la vue de tous, ils demandent le transfert de malades dans les hôpitaux de Nîmes et d'Avignon ; le commandant refusant d'encombrer les hôpitaux, de nombreux décès ne parviennent pas à être évités en raison de lenteurs administratives. À la suite de son rapport, elle devient médecin-chef du service de santé, ce qui lui permet de s'occuper des femmes qu'il était jusque-là impossible de faire déshabiller par des médecins masculins. En 1963, le service de santé mis en place traite 2 000 hospitalisations, 8 000 vaccinations et 255 naissances[47].

Le camp a pour autre objectif d'assurer un emploi à ses habitants, mais le ministre de l'Intérieur Roger Frey craint les tensions entre immigrés algériens et anciens supplétifs et préfère envoyer ces derniers dans les hameaux de forestage plutôt que dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, qui sont très demandés[47].

En , le camp est redéfini comme « cité d'accueil ». Il est divisé en deux parties : d'un côté, les « irrécupérables », soit les handicapés physiques et mentaux et les veuves inaptes au travail[48], et de l'autre, les familles et personnes dites « à faibles ressources ». À la rentrée de 1964, six classes sont ouvertes pour 212 élèves de primaire[47].

À la fin de 1964, le camp contient 674 habitants dont 420 enfants. Dix ans plus tard, le premier , on compte 749 habitants dont 497 enfants[47].

À partir de 1974, à Saint-Maurice-l'Ardoise, la situation devient tendue. Le chef de la cité enferme « ceux qu'il juge alcooliques, chahuteurs ou contestataires, le plus souvent des jeunes », et les jeunes répliquent. Ils « prennent conscience de la situation de colonisés dans laquelle acceptent de vivre leurs parents » : en , ils lancent une pétition pour dénoncer l'administration trop rigoureuse, et à la fin de l'année, certains commencent une grève de la faim, qui sera relayée par l'association d'entraide des musulmans français à l'église de la Madeleine à Paris[47]. Le , quatre jeunes prennent en otage le directeur du camp dans la mairie du village voisin de Saint-Laurent-des-Arbres. Le lendemain, ils relâchent le commandant avec la promesse de la fermeture du camp et de l'immunité[49].

Bias

Le camp de Bias est officiellement nommé CARA, « Centre d'Accueil des Rapatriés d'Algérie »[50].

En 1965, la cité d'accueil de Bias regroupe 1 113 personnes, dont un grand nombre d'enfants de moins de 14 ans. Les effectifs baissent constamment de 1963 à 1988, année durant laquelle il ne reste plus que 25 personnes dans le camp[50].

Des révoltes se produisent au cours de l’été 1975 parmi les résidents des camps de Bias et Saint-Maurice-l’Ardoise, ainsi que dans plusieurs hameaux de forestage. Le gouvernement décide finalement de fermer les deux camps à la fin de l'année 1976 : les départs s'échelonnent du au [3].

Dispersions après la fermeture des camps

Une politique de dispersion succède aux regroupements. Les camps et les hameaux sont officiellement supprimés, mais leurs résidents restent souvent sur place. En même temps que des Bureaux d'information, d'aide administrative et de conseils (BIAC) sont créés, des mesures spécifiques sont prises pour disséminer les communautés et favoriser leur intégration[40].

Les communautés harkies résistent à la dispersion, ayant tissé sur place des solidarités ou pour diverses raisons financières. Les habitants demandent ainsi souvent à rester dans la région pour être proches de leurs amis et de leur famille ou de leur lieu de travail[47].

Effectifs

Selon Philippe Denoix, en 1990, la population issue des « musulmans français d’Algérie » dépasse les 400 000[2]. Les harkis et leurs descendants représenteraient en 2012 entre 500 000 et 800 000 personnes en France[51] - [52].

Nationalité française

En , Jean Morin assure que « La République française maintiendra la nationalité française à tous ceux qui, en Algérie, la possèdent actuellement et ne manifesteront pas la volonté de ne plus l’avoir ». Le , Michel Debré annonce que les Français musulmans d'Algérie perdront automatiquement la citoyenneté française s'ils restent en Algérie, mais pourront la reprendre s'ils viennent en métropole après la proclamation de l'indépendance algérienne. Pour obtenir la nationalité française, il faut donc vivre en France et faire une demande de réintégration devant un tribunal français[3].

L'article 2 de l'ordonnance no 62-825 du prévoit qu'à compter du , « les personnes de statut de droit local originaires d'Algérie, ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française »[53] - [54].

Une loi du précise que « les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 »[55].

Il faut préciser que les Harkis n'ont pas été déchus de leur nationalité algérienne (acquise en 1963) par l'Algérie et sont donc tous binationaux (cela même si l'État algérien a généralement refusé de leur délivrer des « papiers algériens »)[56]. Ainsi comme le rapporte Fatima Besnaci-Lancou et Abderahmen Moumen, « Paradoxalement, les anciens supplétifs sont toujours considérés comme Algériens [par les autorités algériennes], la déclaration effectuée par ces derniers de la recognition de la nationalité française n'est pas avalisée par les autorités algériennes. Leurs épouses et leurs enfants sont tout autant considérés comme des nationaux algériens, malgré la présentation de passeports français. » [57].

Anciens combattants

Les harkis reçoivent le statut d'anciens combattants en 1974[3].

Harkis en France après 1975

Législation

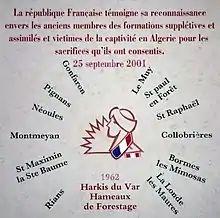

La loi no 94-488 du , portée par le gouvernement de Édouard Balladur et promulguée sous la présidence de François Mitterrand, en faveur des anciens supplétifs et leur famille, dispose dans l'article premier : « La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu’ils ont consentis »[58].

La loi du 23 février 2005 fixe les conditions de versement d’indemnités en reconnaissance des services rendus et des souffrances endurées par les harkis[59]. Des associations de harkis, dont l'association Harkis et Droits de l'Homme, contestent ces déclarations car les indemnisations s'apparentent seulement à une retraite militaire et non à des indemnités supplémentaires. Elles contestent aussi les « aspects positifs » de la colonisation mentionnés dans l’article 4 de la loi : l'article est abrogé en [60] - [61]. Par un arrêt Comité Harkis et Vérité c/ gouvernement français du , le Conseil d'État juge les articles 6 et 9 de la loi du comme contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. Ces deux articles opèrent une discrimination des familles de harkis en fonction du mode d'acquisition de la nationalité du harki demandeur[62]. La loi est modifiée en pour prendre en compte les harkis habitant en France, mais n'ayant pas demandé la nationalité française[63].

Discours politiques

Jacques Chirac est le premier président français à affirmer que l'État français n'avait « pas su empêcher » les massacres de harkis restés en Algérie[64].

Le , Nicolas Sarkozy s'engage au cours de la campagne présidentielle à « reconnaître officiellement la responsabilité de la France dans l’abandon et le massacre de Harkis »[64] - [65]. Le , il reçoit des représentants des harkis à l'Élysée au retour d'une visite officielle à Alger et annonce des dispositions pour améliorer l'intégration des harkis en France[66]. Le , il réitère sa promesse pendant une nouvelle campagne électorale dans le camp de Rivesaltes, près de Perpignan : « La France se devait de protéger les harkis de l'Histoire, elle ne l'a pas fait. La France porte cette responsabilité devant l'Histoire »[67].

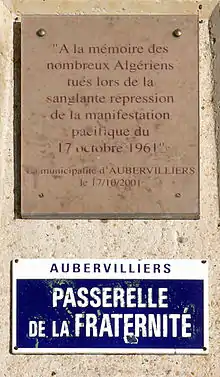

En , le secrétariat d'état aux anciens combattants lance l'installation de plaques mémorielles dans chaque ancien hameau de forestage à l'initiative de François Hollande[46]. Le , lors de la Journée nationale d'hommage aux Harkis et aux autres membres des formations supplétives des armées françaises, il reconnaît « les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres de ceux restés en Algérie, et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France »[68].

Le , le président de la République Emmanuel Macron déclare qu'« après la guerre d’Algérie, la France a manqué à ses devoirs envers les harkis, leurs femmes, leurs enfants » et demande « pardon » au nom de la France. Il annonce une loi de « reconnaissance et de réparation »[69]. Cette loi de reconnaissance et de réparation, promulguée le 23 février 2022, crée une Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, chargée notamment de faire des propositions d’amélioration du dispositif de réparation prévu par la loi[70]

Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIH)

Installée par le Premier ministre Jean Castex le 11 avril 2022[71], la CNIH a pour mission de recueillir la parole des harkis, de leur manifester la reconnaissance de la République, et de leur accorder les réparations prévues par la loi du 23 février 2022[72].

Elle remet le 15 mai 2023 son premier rapport d’activité à la Première ministre[73], qui formule des propositions d’amélioration du dispositif de réparation prévu par la loi, et notamment l’élargissement de la liste des sites donnant droit à réparation. Élizabeth Borne annonce dès la remise du rapport que la proposition d’ajout de 45 sites à cette liste est adoptée par le Gouvernement, et que ces sites seront ajoutés au décret établissant la liste des sites donnant droit à réparation[73].

Journée d'hommage aux harkis

Le , une journée d'hommage unique reconnaît officiellement le drame des harkis. Le président de la République, Jacques Chirac, inaugure une plaque, dans la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides, reprenant l'article premier de la loi du . Dans vingt-sept sites de France, les préfets posent la même plaque, tandis que dans tous les départements, une cérémonie est organisée en l'honneur des harkis. Chirac affirme[74] :

« Notre premier devoir, c'est la vérité. Les anciens des forces supplétives, les Harkis et leurs familles, ont été les victimes d'une terrible tragédie. Les massacres commis en 1962, frappant les militaires comme les civils, les femmes comme les enfants, laisseront pour toujours l'empreinte irréparable de la barbarie. Ils doivent être reconnus. La France, en quittant le sol algérien, n'a pas su les empêcher. Elle n'a pas su sauver ses enfants. Les Harkis ne sauraient demeurer les oubliés d'une histoire enfouie. Ils doivent désormais prendre toute leur place dans notre mémoire. La mission des historiens doit se poursuivre. Elle doit être menée avec conscience et impartialité. La connaissance du passé, parce qu'elle permet de rendre justice aux victimes de l'histoire ne peut que servir l'approfondissement de notre concorde nationale. Ce devoir de vérité trouve son prolongement naturel dans un devoir de reconnaissance. »

Le , le Président de la République, Jacques Chirac instaure une « Journée nationale d'hommage aux Harkis et aux autres membres des formations supplétives des armées françaises », le de chaque année[75]. Hamlaoui Mekachera, secrétaire d'État aux anciens combattants, commente : « Pour leur courage et leur fidélité à la France, tous [les combattants musulmans] méritent la reconnaissance de la République. C'est pourquoi le président de la République a décidé de pérenniser et d'inscrire dans le calendrier officiel des commémorations nationales la Journée d'hommage aux harkis qu'il a présidée pour la première fois en 2001 et qui avait été reconduite l'année dernière. Plus qu'une simple officialisation, le décret du 31 mars 2003, qui instaure une Journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives, est la marque forte et tangible de la gratitude des autorités de l'État et de la Nation tout entière, envers ces hommes et ces familles qui ont payé d'un prix souvent terrible leur attachement à la France »[76].

Dans le monde académique

Les harkis deviennent un sujet d'étude à partir de la fin des années 1990 et de publications de Charles-Robert Ageron dans la revue Vingtième Siècle : Revue d'histoire. En 2006, Tom Charbit publie Les Harkis aux collections « Repères » et popularise le sujet d'étude des harkis. La première thèse sur les harkis est soutenue en 2010 par François-Xavier Hautreux[64].

La création de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie est annoncée le . Elle est inaugurée le [77], mais son activité de recherche reste anecdotique[64]. Elle est reconnue d'intérêt public par le gouvernement[77].

Le , le nom du lieutenant Youssef Ben Brahim, ancien du Commando Georges[78], est donné par l’Armée de Terre à une promotion d’officiers d'active des écoles d'armes (O.A.E.A.), de l’École d’application de l’infanterie (ÉAI) de Montpellier[79].

Associations d'anciens harkis

Beaucoup d’associations de harkis ont une structure locale, axée sur l’aide sociale et la participation aux commémorations. D'autres associations, à envergure nationale, ont des objectifs plus élargis, principalement dans le domaine de la mémoire.

L’association Justice information réparation pour les harkis cherche à « faire connaître l’histoire des harkis et convaincre les décideurs politiques de passer de l’assistanat à la réparation matérielle et morale puis à la pleine intégration politique »[80]. L’association Harkis et droits de l’Homme, cofondée par Hadjila Kemoum et Fatima Besnaci-Lancou, a pour but de « mettre en œuvre tout travail d'histoire et de mémoire, sous l'angle des droits de l'homme, pour faire connaître l'histoire des harkis »[81]. L'association Mémoire d'hier et d'aujourd'hui pour demain, fondée en 2004 et présidée par Achour Baali, membre du Haut Conseil des rapatriés d'Algérie, agit essentiellement sur le devoir de mémoire[82]. Enfin, le Comité Harkis et Vérité, présidé par Charles Tamazount, travaille plus particulièrement sur les questions juridiques[83].

En , huit membres du Comité national de liaison des harkis déposent une plainte contre la France pour crime contre l’humanité[84].

La loi du relative aux formations supplétives des forces armées permet aux associations de harkis de défendre ces derniers lorsqu'ils font l'objet de diffamation ou d'injure[85].

Points de vue sur les massacres de harkis

L'abandon des harkis par le gouvernement français et les consignes données par les pouvoirs publics de n'effectuer aucun rapatriement massif de supplétifs sont considérés notamment par Maurice Allais comme « une des plus grandes ignominies, une des plus grandes hontes de toute l'Histoire de France »[86]. De même, Dominique Schnapper, fille de l'intellectuel français Raymond Aron, écrit : « L'épisode des harkis constitue une des pages honteuses de l'histoire de France, comme l'ont été l'instauration du Statut des juifs ou la rafle du Vel d'Hiv »[87]. Pour Pierre Montagnon, si cette assertion n'est pas sans fondement, l'Armée française sort toutefois de ce drame moins « salie » que l'administration française de 1940 à 1944[88].

Pierre Daum accuse les nostalgiques de l'Algérie française d'exagérer les nombres de harkis tués en Algérie pour parvenir à la conclusion que « nous n’aurions jamais dû lâcher l’Algérie, regardez ce que ces pauvres harkis ont subi ». Il considère cette propagande réussie, affirmant que la majeure partie des Français croit que la plupart des harkis ont été massacrés en 1962, alors qu'il ne s'agit que d'une fraction d'entre eux et pour des motifs qui ne concernent pas forcément directement la guerre[89].

Couverture médiatique et « harkis de deuxième génération »

Les enfants de rapatriés qui grandissent dans les camps, hameaux de forestage et cités urbaines organisent dans les années 1975 et suivantes des révoltes, alors que leurs parents préfèrent conserver le calme et l'ordre établi. L'expression de « harkis de deuxième génération » est relayée dans les médias et associée aux prises d'otages comme celle de Saint-Laurent-des-Arbres et aux révoltes explosives, en contraste avec leurs parents résignés et dociles[49].

Considérations relatives aux descendants de harkis dans la société française

La situation conflictuelle des harkis avec les Algériens se transmet aux générations suivantes, descendantes des harkis rapatriés et des immigrés algériens[90].

Le sociologue et chercheur au Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologique Régis Pierret étudie l'utilisation du terme « harki » comme insulte. Il évoque le conflit comme une « dualisation de la société et de mise en compétition »[90]. Le , le président de la République Emmanuel Macron précise : « que l'on m'entende bien, partout dans le pays, quand on insulte un harki, on insulte la France »[91].

Politique contemporaine algérienne et harkis

Point de vue politique

Le Front de libération nationale (FLN) considère les harkis comme des traîtres ou des collaborateurs dès les accords d'Evian[92].

Le , en visite officielle en France, Abdelaziz Bouteflika déclare que le peuple algérien n’est « pas encore prêt » à accepter le retour de harkis en Algérie. Il compare les harkis aux collaborateurs français sous l’occupation nazie[93].

Bouteflika aborde officiellement la question des harkis pour la première fois au cours de la campagne pour le référendum sur la Charte sur la paix et la réconciliation nationale soumise au vote le . Il déclare au cours d'une visite : « Nous ne faisons pas les mêmes erreurs qu’en 1962 : le massacre de toute une famille, voire de toute une tribu apparentée à un harki ! ». Le , il reconnaît des « erreurs à l’encontre des familles et des proches des harkis » et que « les enfants des harkis ne sont pas responsables des actes de leurs parents ». Une semaine plus tard, le ministre de l'agriculture Saïd Barkat affirme que « la majorité du peuple algérien est contre la venue des harkis en Algérie car ce sont des traîtres à leur pays et à leur nation. Quant à leurs enfants, ils seront les bienvenus à condition qu'ils reconnaissent de facto les crimes de leurs parents »[94].

Législation

Plusieurs dispositions légales discriminent les anciens harkis ou leurs enfants. Ainsi, la loi 99-07 du , relative au « moudjahid et au chahid » prévoit, en son article 68 que « perdent leurs droits civiques et politiques, conformément à la législation en vigueur, les personnes dont les positions pendant la révolution de libération nationale ont été contraires aux intérêts de la patrie et ayant eu un comportement indigne »[95], disposition qui désigne clairement les anciens harkis. De même, la loi organique no 12-04 du relative aux partis politiques précise que ne peuvent être membres fondateurs d'un parti « les personnes nées avant , n'avoir pas eu une conduite contraire aux principes et idéaux de la Révolution du »[96].

La dernière Constitution, datée de décembre 2020, au vu de l'article 87, prévoit un traitement discriminant quant à la possibilité de se présenter à la candidature pour le poste de président de la République avec notamment l'obligation de « justifier de la participation à la Révolution du » pour les candidats nés avant et de « justifier de la non implication des parents du candidat né après , dans des actes hostiles à la Révolution du »[97] - [98], cette dernière disposition visant clairement les enfants d'anciens harkis.

Opinion publique

En 2008, l'historien algérien Mohammed Harbi écrit « qu’il faudrait étudier l’histoire d’une manière plus précise et renoncer le plus vite possible à toute une série de stigmatisations dangereuses »[99].

En 2012, le quotidien El Watan publie un sondage selon lequel plus de 84 % des Algériens affirment qu'il « ne faut pas pardonner aux harkis »[100].

Reconnaissance de la Nation française envers les harkis

La loi du 23 février 2022 reconnaît la responsabilité de la France dans les conditions indignes du rapatriement et de l'accueil des harkis et de leurs familles, rapatriés d'Algérie après les accords d'Évian de 1962.

La loi ouvre également un droit à réparation pour les harkis et leurs familles qui ont séjourné dans des camps de transit et des hameaux de forestage. Selon le gouvernement, 50 000 personnes pourraient bénéficier de cette indemnisation, pour un montant d'environ 310 millions d’euros sur six ans.

Par ailleurs, cette loi institue également une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et leur famille[101].

Bibliographie

Rapport du ministère des Armées

Sciences humaines ou sociales et droit

- Fatima Besnaci-Lancou et Houria Delourme-Bentayeb (préf. Jacques Frémeaux), Ils ont dit NON à l'abandon des HARKIS : Désobéïr pour sauver, Villemur-sur-Tarn, Éditions Loubatières, , 224 p. (ISBN 978-2-86266-809-3)

- Fatima Besnaci-Lancou, « Harkis : la double peine », Historia, Paris, éditions Croque Futur, no 903, , p. 37-39 (ISSN 1270-0835).

- Fatima Besnaci-Lancou, « La tragédie des harkis », L'Histoire, Paris, éditions Croque Futur, no 95, , p. 101-103 (ISSN 0182-2411).

- Fatima Besnaci-Lancou, « Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) : Un témoin singulier dans la guerre d'Algérie et ses suites », dans Aïssa Kadri, Moula Bouaziz et Tramor Quemener (dir.), La Guerre d'Algérie revisitée : Nouvelles générations, nouveaux regards, Paris, Karthala, coll. « Hommes et sociétés », , 386 p. (ISBN 9782811112950 et 2811112952, OCLC 90359892, BNF 44281233), p. 261-269 — textes issus du colloque « Jeunes historiens et guerre d'Algérie », université de Paris VIII (Institut Maghreb-Europe), 9-10 novembre 2012.

- Fatima Besnaci-Lancou, « Harkis : Les rapports du CICR », L'Histoire, Paris, Sophia Publications, vol. 3, no 409, , p. 32-33 (ISSN 0182-2411).

- Fatima Besnaci-Lancou (préf. Todd Shepard), Des harkis envoyés à la mort : Le Sort des prisonniers de l'Algérie indépendante (1962-1969), Ivry-sur-Seine, Les Éditions de l'Atelier, , 224 p. (ISBN 978-2-7082-4245-6 et 2708242458, OCLC 910987972, BNF 43788361, présentation en ligne) — texte remanié d'un mémoire de master 2 en Histoire (Les Harkis prisonniers de l'indépendance de l'Algérie : Le Rôle du comité international de la Croix-Rouge) sous la direction de Jean-Noël Luc, soutenu en 2012 à l'université Paris IV.

- Tahar Bouhouia, Assignation collective et Socialisation d'attente : Le Cas des harkis et des jeunes des cités, Paris, L'Harmattan, coll. « Éducateurs et préventions », , 158 p. (ISBN 978-2-343-01043-4 et 2343010439, OCLC 858966983, BNF 43653834, lire en ligne) [aperçu en ligne] — ouvrage issu d'une thèse de doctorat en Sociologie sous la direction de Norbert Alter et de Michel Liu, soutenue en 2012 à l'université Paris-Dauphine.

- François-Xavier Hautreux, La Guerre d'Algérie des harkis : 1954-1962, Paris, Perrin, , 467 p. (ISBN 978-2-262-03591-4 et 2262035911, OCLC 852233461, BNF 43602835) [vidéo de présentation en ligne] — texte remanié d'une thèse de doctorat en Histoire (L'Armée française et les Supplétifs français musulmans pendant la guerre d'Algérie : Expérience et Enjeux) sous la direction de Didier Musiedlak, soutenue en 2010 à l'université de Paris X (Institut des sciences sociales du politique).

- Vincent Crapanzano (trad. de l'anglais par Johan-Frederik Hel-Guedj), Les Harkis : Mémoires sans issue [« The Harkis: The Wound that Never Heals »], Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », , 295 p. (ISBN 978-2-07-013868-5 et 2070138682, OCLC 876664740, BNF 42777909, présentation en ligne).

- Rossella Spina (préf. Mourad Yelles), Enfants de harkis et Enfants d'émigrés : Parcours croisés, identité à recoudre, Saint-Denis/Paris, Institut Maghreb-Europe/Karthala, coll. « Hommes et sociétés », , 255 p. (ISBN 978-2-8111-0607-2 et 2811106073, OCLC 805312288, lire en ligne) [aperçu en ligne] — texte remanié d'une thèse de doctorat en Sciences sociales sous la direction de Mourad Yelles, soutenue en 2010 à l'université de Paris VIII (Institut Maghreb-Europe).

- Abderahmen Moumen, « Violences de fin de guerre : Les massacres des harkis après l’indépendance algérienne (1962-1965) », dans Marie-Claude Marandet (dir.), Violence(s) de la Préhistoire à nos jours : Les Sources et leur interprétation : Colloque du Centre de recherches historiques sur les sociétés méditerranéennes, [Université de Perpignan, 13-14 novembre 2009], Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, coll. « Études », , 379 p. (ISBN 9782354121273 et 235412127X, OCLC 761859682, BNF 42426841), p. 331-346.

- Claude Lanzmann (dir.) (Les Temps modernes), Harkis, 1962-2012 : Les Mythes et les Faits, Paris, Gallimard (no 666), , 315 p. (ISBN 978-2-07-013646-9 et 2070136469, OCLC 827828362, DOI 10.3917/ltm.666.0009) [sommaire en ligne]

- Fatima Besnaci-Lancou (dir.), Benoit Falaize (dir.) et Gilles Manceron (dir.) (préf. Philippe Joutard), Les Harkis : Histoire, Mémoire et Transmission, Ivry-sur-Seine, Les Éditions de l'Atelier, , 222 p. (ISBN 978-2-7082-4117-6, lire en ligne) — « [Ce] livre articule explicitement histoire, mémoire et transmission et offre aux lecteurs un tableau des dernières avancées historiographiques sur le sujet en en abordant les points essentiels : l’engagement des harkis ; les tactiques et stratégies françaises dans le recours à ce type de forces ; la question de leur abandon enfin. », dans Branche 2011, p. 38.

- Isabelle Clarke et Daniel Costelle (avec la collab. de Mickaël Gamrasni), La Blessure : La Tragédie des harkis, Paris, Acropole, , 247 p. (ISBN 978-2-7357-0338-8 et 273570338X, OCLC 705998831, BNF 42360372) — Un film documentaire homonyme, également de 2010, a été réalisé par les auteurs de cet ouvrage.

- Abderahmen Moumen, « La tragédie des harkis », Textes et documents pour la classe, CNDP, no 56, , p. 16-17.

- Abderahmen Moumen, « De l’Algérie à la France : Les conditions de départ et d’accueil des rapatriés, pieds-noirs et harkis en 1962 », Matériaux pour l’histoire de notre temps, BDIC, vol. 3, no 99, , p. 60-68 [résumé et plan en ligne].

- Êlise Langelier (préf. Emmanuel Aubin), La Situation juridique des harkis (1962-2007), Paris/Poitiers, LGDJ/université de Poitiers, coll. « Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers » (no 39), , 304 p. (ISBN 978-2-275-02825-5 et 2275028250, OCLC 690673686, BNF 42144817)

- Fatima Besnaci-Lancou (dir.) et Gilles Manceron (dir.) (préf. Jean Lacouture), Les Harkis dans la colonisation et ses suites, Ivry-sur-Seine, Les Éditions de l'Atelier, , 223 p. (ISBN 978-2-7082-3990-6 et 2708239902, OCLC 804267197, BNF b41243004w, présentation en ligne).

[aperçu en ligne] — actes du colloque qui s'est tenu à l'Assemblée nationale le 4 mars 2006.

[aperçu en ligne] — actes du colloque qui s'est tenu à l'Assemblée nationale le 4 mars 2006. - Fatima Besnaci-Lancou et Abderahmen Moumen, Les Harkis, Paris, Le Cavalier bleu, coll. « Idées reçues » (no 164), , 126 p. (ISBN 978-2-84670-208-9 et 284670208X, OCLC 698831387, BNF 41319793) [vidéo de présentation en ligne] [extrait en ligne].

- Abderahmen Moumen, « Reçus en harkis, traités en parias », dans Driss el-Yazami, Yvan Gastaud et Naïma Yahi (dir.), Générations : Un siècle d’histoire culturelle des maghrébins en France, Paris, Gallimard, , 379 p. (ISBN 9782070126590 et 2070126595, OCLC 469635118, BNF 42116656), p. 117-123.

- Régis Pierret (préf. Michel Wieviorka), Les Filles et Fils de harkis : Entre double rejet et triple appartenance, Paris, L'Harmattan, coll. « Espaces interculturels », , 303 p. (ISBN 978-2-296-06758-5 et 2296067581, OCLC 288915603, BNF 41401273, lire en ligne) [aperçu en ligne].

- Régis Pierret, « Les enfants de harkis, entre triple appartenance et double rejet », Hommes et Migrations, no 1276 « Soldats de France », (lire en ligne [PDF]).

- Tom Charbit, « La genèse sociale d'une crise raciale. L'installation des harkis dans le Gard rhodanien (1962-1975) », dans Gabriel Audisio (dir.) et François Pugnière (dir.), Vivre dans la différence hier et aujourd'hui : actes du colloque, Nîmes, 24-25 novembre 2006 [organisé par l'Institut européen Séguier], Avignon, A. Barthélémy, coll. « Institut européen Séguier » (no 3), , 223 p. (ISBN 9782879232508 et 2879232503, OCLC 470747215, BNF 41210258), p. 51-55.

- Tom Charbit, « Un petit monde colonial en métropole : Le camp de harkis de Saint-Maurice-l’Ardoise (1962-1976) », Politix, vol. 4, no 76, , p. 31-52 [résumé en ligne].

- Tom Charbit, Les Harkis, Paris, La Découverte, coll. « Repères » (no 442), , 119 p. (ISBN 2-7071-4774-5 et 9782707147745, OCLC 421035214, BNF 40124493, présentation en ligne).

- Rapatriés, Pieds-noirs et Harkis dans la vallée du Bas-Rhône : Des défis de l'installation aux recherches identitaires des années 1950 à nos jours : Éléments pour une histoire nationale (dir. Colette Dubois), Aix-en-Provence, université de Provence Aix-Marseille I (thèse de doctorat en Espaces, cultures et sociétés), , 686 p. [présentation en ligne]

- Abderahmen Moumen, « L'intégration matérielle et morale des rapatriés d’Algérie, dits les harkis », Cahiers d’histoire immédiate, Groupe de recherche en histoire immédiate de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, no 28, , p. 87-96.

- Tom Charbit, « Sociographie des familles de harkis de Saint-Maurice-l'Ardoise. Synthèse partielle de l'enquête réalisée pour la Direction de la [p]opulation et des [m]igrations », Migrations Études, no 128, (lire en ligne [PDF]).

- Saint-Maurice-l'Ardoise : Socio-histoire d'un camp de harkis (1962-1976), rapport pour la Direction de la population et des migrations (ministère de la Cohésion sociale), , 269 p. — rapport consultable au Service de la documentation de la Direction de la Population et des Migrations.

- Abderahmen Moumen et Mohand Hamoumou, « Les harkis et français musulmans : La fin d’un tabou ? », dans Mohammed Harbi et Benjamin Stora (dir.), La Guerre d’Algérie : 1954–2004, la fin de l’amnésie, Paris, Laffont, , 728 p. (ISBN 2221100247 et 9782221100240, OCLC 55957725), p. 317-344

- Tom Charbit, Les Français musulmans rapatriés et leurs enfants : Synthèse bibliographique pour la Direction de la [p]opulation et des [m]igrations ([m]inistère des [A]ffaires sociales, du [T]ravail et de la [S]olidarité), , 92 p. (lire en ligne [PDF]).

- Tom Charbit, « Les Français musulmans rapatriés et leurs enfants », Migrations Études, no 117, (lire en ligne [PDF]).

- Abderahmen Moumen, Les Français musulmans en Vaucluse, 1962-1991 : Installation et difficultés d'intégration d'une communauté de rapatriés d'Algérie, Paris, L'Harmattan, coll. « Histoires et perspectives méditerranéennes », , 208 p. (ISBN 2-7475-4140-1 et 9782747541404, OCLC 52106225, BNF 38973942, lire en ligne) [aperçu en ligne]. — cet ouvrage a été précédé d'un mémoire de maîtrise en Histoire sous le même titre à l'université d'Avignon, soutenu par l'auteur en 1999 sous la direction de Robert Mencherini.

- Abderahmen Moumen, Entre histoire et mémoire, les rapatriés d'Algérie : Dictionnaire bibliographique, Nice, Jacques Gandini, coll. « Histoire de temps coloniaux », , 129 p. (ISBN 2-906431-63-X et 9782906431638, OCLC 52106584, BNF 38982814, lire en ligne).

- Abderahmen Moumen, « Les associations harkis : De la revendication sociale au combat pour la reconnaissance », La Guerre d’Algérie magazine, no 4, , p. 40-41 (lire en ligne).

- Abderahmen Moumen, « Les rapatriés français musulmans en Vaucluse », Études vauclusiennes, no LXV, , p. 19-27.

- Mohand Hamoumou et Jean-Jacques Jordi, Les Harkis : Une mémoire enfouie, Paris, Autrement, coll. « Français d'ailleurs, peuple d'ici » (no 112), , 137 p. (ISBN 2-86260-866-1 et 9782862608662, OCLC 421727046, BNF 37175606, présentation en ligne)

- Mohand Hamoumou (préf. Dominique Schnapper), Et ils sont devenus harkis, Paris, Fayard, (réimpr. 2001), 364 p. (ISBN 2-213-03076-6 et 9782213030760, OCLC 492485472, BNF 35581818, présentation en ligne)

- Jean-Jacques Jordi, La Réécriture de l'histoire, actes du colloque du Centre universitaire méditerranéen de Nice, 1998.

- Jean-Marie Robert et Hugues Robert, Guerre d'Algérie - Journal d'un pacificateur : Dans les coulisses de l'État français de 1959 à 1976, Max Milo, , 310 p. (ISBN 978-2-31501-007-3).

- Michel Roux, Les Harkis, les Oubliés de l'histoire, La Découverte, 1991 (ISBN 978-2-7071-2063-2).

- Guy Pervillé, « Le drame des harkis », Histoire, .

Témoignages et romans

- Julien Chapsal, Tom Charbit et Armelle Canitrot, Harkis à vie ?, Paris/Trézélan, Filigranes Éditions, , 80 p. (ISBN 978-2-35046-037-6 et 2-35046-037-1, OCLC 421548270, BNF 40931442, présentation en ligne)

- Fatima Besnaci-Lancou (préf. Olivier Dard), Harkis au camp de Rivesaltes : la relégation des familles : septembre 1962-décembre 1964, Rivesaltes Villemur-sur-Tarn, éditions Loubatières et Mémorial du Camp de Rivesaltes, , 175 p. (ISBN 978-2-862-66771-3, OCLC 1108828848).

- Fatima Besnaci-Lancou (préf. Jean Daniel et Jean Lacouture), Fille de harki : le bouleversant témoignage d'une enfant de la guerre d'Algérie, Paris, Ed. de l'Atelier Ed. Ouvrières, coll. « La vie au coeur », , 2e éd. (ISBN 978-2-708-23834-3, OCLC 845397505, lire en ligne).

- Fatima Besnaci-Lancou (préf. Claude Liauzu), Nos mères, paroles blessées : ne autre histoire de harkis, Léchelle, Emina soleil, , 125 p. (ISBN 978-2-914-77307-2, OCLC 255757031).

- Fatima Besnaci-Lancou (préf. Gilles Manceron, postface Amar Assas), Treize Chibanis harkis, Paris, Tirésias, coll. « Ces oubliés de l'histoire », , 86 p. (ISBN 978-2-915-29339-5, OCLC 470844484).

- Fatima Besnaci-Lancou (dir.) (préf. Boris Cyrulnik), Des vies : 62 enfants de harkis racontent, Paris, Atelier/Editions Ouvrières, , 151 p. (ISBN 978-2-708-24108-4, OCLC 743155405).

- Farid Boudjellal, Le cousin harki (bande dessinée), Paris, Futuropolis, , 69 p. (ISBN 978-2-754-80241-3, OCLC 885238206).

- Daniel Blancou, Retour à Saint-Laurent-des-arabes, éd. Delcourt, Paris, (ISBN 978-2-7560-2420-2) — bande dessinée ; les parents de l’auteur, jeunes instituteurs nommés à Saint-Maurice-l'Ardoise en 1967, découvrent les conditions de vie des harkis dans les camps militaires.

- Hacène Rabah Bouguerra, La forfaiture du corbeau : roman, Nice, Éd. Bénévent, , 197 p. (ISBN 978-2-756-32264-3, OCLC 779722508).

- Nordine Boulhaïs, Histoire des harkis du nord de la France, Paris, Harmattan, coll. « Histoire et perspectives méditerranéennes », , 296 p. (ISBN 978-2-747-58912-3, OCLC 255025049).

- Nordine Boulhais, Des Harkis berbères de l'Aurès au Nord de la France, éd. Presses universitaires du Septentrion, étude, .

- Karim Brazi, Le vilain petit berbère : roman, Paris (147-149 rue Saint-Honoré, 75001, Société des Écrivains, , 154 p. (ISBN 978-2-748-03676-3, OCLC 470777819, lire en ligne).

- Hafida Chabi, Un combat tranquille. Une fille de Harki se souvient, éd. Atlantis Allema, , 100 p. (ISBN 978-3932711794 et 3932711793, présentation en ligne).

- Houria Delourme-Bentayeb (préf. Fatma Besnaci-Lancou), Liberté, tel est son nom, Vulaines-sur-Seine, Éd. du Croquant, , 349 p. (ISBN 978-2-365-12373-0).

- Vincent Couture, Bernard Goutta : le cri, Perpignan, Éd. Talaia, , 261 p. (ISBN 978-2-917-85951-3, OCLC 893850256).

- Pierre Daum, Le dernier tabou : les "harkis" restés en Algérie après l'indépendance (Biographie), Arles, Actes Sud Solin, coll. « Archives du colonialisme », , 535 p. (ISBN 978-2-330-03908-0, OCLC 907215952, BNF 44313271)

- Jacques Duquesne, Pour comprendre la guerre d'Algérie, Paris, Perrin, , 311 p. (ISBN 978-2-262-01831-3 et 978-2-262-01827-6, OCLC 237440650).

- Maurice Faivre, L’Histoire des harkis, Guerres mondiales et conflits contemporains, .

- Pierre Schoendoerffer et Maurice Faivre (introduction historique), Harkis : soldats abandonnés, Paris, XO editions, , 230 p. (ISBN 978-2-845-63555-5, OCLC 793480641)

- Kader Hamiche, Manifeste d'un fils de Harki fier de l'être, édité à compte d'auteur, .

- Patrick Jammes, Médecin des Harkis au camp de Bias : 1970-2000, Paris, L'Harmattan, coll. « Graveurs de mémoire », , 135 p. (ISBN 978-2-296-99321-1, OCLC 864555672).

- Georges Jasseron, Les harkis en France - Scènes et témoignages, éd. du Fuseau, 1965.

- Messaoud Kafi (préf. Fatima Besnaci-Lancou), De berger à Harki, édité à compte d'auteur, , 175 p. (ISBN 978-2-746-61291-4, OCLC 800617363).

- Dalila Kerchouche, Mon père, ce Harki, Paris, Seuil, , 259 p. (ISBN 978-2-020-56339-0, OCLC 474684640).

- Dalila Kerchouche, Leïla, avoir 17 ans dans un camp de harkis, éd. du Seuil, .

- Miki Kilali, Sous silence : la tragédie des harkis depuis la guerre d'Algérie, Carnac, Les Éd. du Menhir, coll. « Témoins d'histoire », , 126 p. (ISBN 978-2-919-40314-1, OCLC 843373521).

- Michel Messahel, Itinéraire d'un Harki, mon père : de l'Algérois à l'Aquitaine, histoire d'une famille, Paris, L'Harmattan, coll. « Graveurs de mémoire / Récits : Maghreb », , 350 p. (ISBN 978-2-343-03738-7, OCLC 897002226).

- François Meyer et Benoît de Sagazan, Pour l'honneur, avec les harkis : de 1958 à nos jours, Tours, CLD, , 213 p. (ISBN 978-2-854-43460-6, OCLC 60824541).

- François Muratet, Tu dormiras quand tu seras mort : roman, Paris, Losfeld, , 252 p. (ISBN 978-2-072-76427-1, OCLC 1029819491).

- Brahim Sadouni et Alexandre Grigoriantz (témoignage recueilli par), Destin de harki : le témoignage d'un jeune Berbère, enrôlé dans l'Armée française à dix-sept ans, Paris, Cosmopole, , 247 p. (ISBN 978-2-846-30006-3, OCLC 401524200).

- Brahim Sadouni, Une blessure profonde, éditions Frédéric Serre, , 215 p.

- Jo Sohet, Le rossignol de Tib'harine, éditions de l'Atlanthrope, 1985

- Michel Talata et François Benoit, Le choix de l'ogre : rue des Harkis, Paris, Somogy, , 64 p. (ISBN 978-2-757-20581-5, OCLC 954181391)

- Saliha Telali, Les enfants des Harkis entre silence et assimilation subie, Paris, L'Harmattan, , 122 p. (ISBN 978-2-296-08677-7, OCLC 370359458, lire en ligne).

- Taouès Titraoui et Bernard Coll, Le Livre des Harkis, éd. Jeune Pied-Noir - BP 4, 91570 Bièvres.

- André Wormser, Pour l'honneur des harkis, 1 an de combats, 45 années de lutte, éd. Sillages, .

- Alice Zeniter, L'art de perdre : roman, Paris, Flammarion, , 512 p. (ISBN 978-2-081-39553-4, OCLC 1001350834).

- Emmanuel Sabatié, Je ne vous oublie pas : roman, Paris, Le Cherche midi, coll. « Romans », , 426 p. (ISBN 978-2-749-11711-9, OCLC 671465737).

Bande dessinée

- Farid Boudjellal, Le Cousin Harkis, 1973[102].

Pièces de théâtre

- Christophe Botti, Frères du bled, Alna éditeur 2005, création à la Scène Watteau de Nogent-sur-Marne en 2005.

- Dalila Kerchouche, Enfants de harki, adapté de 2 textes de l'auteur.

Filmographie

Documentaires

- La Guerre d'Algérie (documentaire, 1972), de Yves Courrière et Philippe Monnier.

- L'Histoire oubliée - Les harkis : L'enrôlement (documentaire, 1992), Culture Infos.

- L'Histoire oubliée - Les harkis : L'abandon (documentaire, 1992), Culture Infos.

- L'Histoire oubliée - Les harkis : Les fils de l'oubli (documentaire, 1994), Culture Infos.

- Passé sous silence (documentaire, 2001), réalisation Sofia et Malik Saa.

- Les amandiers de l'histoire (documentaire, 2003), réalisation Jaco Bidermann et Valentin Lagard.

- Harkis : des Français entièrement à part ? (documentaire, 2003), réalisation Jean-Charles Deniau.

- Les jardiniers de la rue des Martyrs (documentaire, 2003), réalisation Leïla Habchi et Benoît Prin.

- Portraits d’unions, 42 ans après… (documentaire, 2004), réalisation Rachid Merabet et Ali Tebib.

- Des pleins de vide (documentaire, 2005), réalisation Nicolas Strauss.

- Amère patrie (documentaire, 2006), diffusé sur France 5, coécrit par Dalila Kerchouche et Manuel Gasquet.

- Le choix de mon père (documentaire, 2008), réalisé par Rabah Zanoun (52 min), coproduction ERE Production - France 3 Lorraine Champagne-Ardenne.

- La Blessure : La Tragédie des harkis (documentaire, 2010), coréalisé par Isabelle Clarke et Daniel Costelle, diffusé sur France 3 le — ouvrage homonyme : Clarke et Costelle 2010.

- Histoire d'un abandon (documentaire, 2011), réalisation Marcela Feraru. Coproduit par l'ECPAD, la chaîne Histoire et le Secours de France.

- Harki, le Pays caché (documentaire, 2012), réalisation Luc Gétreau. Production : Arsenal Productions et Télé Locale Provence.

- Hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives (documentaire, 2021), film « collection pédagogique » DMCA-ECPAD.

- Filles de harkis (documentaire, 2022), 52 mn, réalisation de Lucie Boudaud, production : 13 Productions et France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Films et téléfilms

- La Harka, film de José Jornet et Alain de Brock (1986).

- L'Adieu, téléfilm de François Luciani (2002).

- La Trahison, film de Philippe Faucon (2005).

- Harkis, téléfilm de Alain Tasma pour France 2 sur un scénario de Dalila Kerchouche et Arnaud Malherbe (2006).

- Les Harkis, film de Philippe Faucon (2022).

Art

- Treize Chibanis Harkis, 62 tableaux d'art de Serge Vollin, textes de Fatima Besnaci-Lancou, Mémorial de Rivesaltes - conseil général des Pyrénées-Orientales.

- Michel Talata, Harki-ikrah[103]

Notes et références

- Charles-Robert Ageron, « Les supplétifs Algériens dans l'Armée française pendant la guerre d'Algérie », Vingtième Siècle : Revue d'histoire, no 48, , p. 3 (lire en ligne).

- Philippe Denoix, Encyclopædia Universalis, 2010, sv Harkis.

- Fatima Besnaci-Lancou, Les Harkis : dans la colonisation et ses suites, Ivry-sur-Seine, L'Atelier, , 233 p. (ISBN 978-2-7082-3990-6, OCLC 263687017, lire en ligne), p. 13-33.

- François-Xavier Hautreux, « L'engagement des harkis (1954-1962), Abstract », Vingtième Siècle : Revue d'histoire, vol. 90, no 2, , p. 33–45 (ISSN 0294-1759, DOI 10.3917/ving.090.0033, lire en ligne, consulté le )

- Cherqui (Adeline), Hamman (Philippe), Production et revendications d'identités : Éléments d'analyse sociologique, L'Harmattan, Paris, 2009, p. 93.

- Mohand Hamoumou, « Les Français musulmans : rapatriés ou réfugiés ? », AWR-Bulletin, #4, Vienne, 1987, p. 185-201.

- Mohammed Harbi, « La comparaison avec la collaboration en France n'est pas pertinente » dans Les Harkis dans la colonisation et ses suites, Les Éditions de l'Atelier, p. 93-95.

- Jean-Jacques Jordi, directeur du Mémorial de l'outre-mer à Marseille, À propos des Harkis, Cahier du CEHD, no 24.

- Challe Notre révolte Presses de la Cité 1968.

- Jean Monneret, La guerre d'Algérie en trente-cinq questions, L'Harmattan, 2008, p. 128.

- Charles-Robert Ageron, Le drame des Harkis en 1962, Vingtième Siècle : Revue d'histoire, 1994, vol. 42, no 42, p. 3-6.

- Emmanuel Laurentin, « Les harkis », La Fabrique de l'histoire, France Culture, 7 mars 2013.

- Harkis : un devoir de mémoire par général Faivre, dans Mémoire et vérité des combattants d'Afrique du Nord, Collectif, éd. L'Harmattant, 2001, p. 151.

- Xavier Yacono, « Les pertes algériennes de 1954 à 1962 », Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, vol. 34, no 1, , p. 119–134 (DOI 10.3406/remmm.1982.1963, lire en ligne, consulté le ).