Camp de Rivesaltes

Le camp Joffre, dit « camp de Rivesaltes », a été fondé en 1935. De 1939 à 2007, ce camp militaire a accueilli diverses structures de regroupement de civils ou de militaires vaincus.

| Type | |

|---|---|

| Surface |

6 000 000 m2 |

| Propriétaire |

État |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune |

| Coordonnées |

42° 46′ 07″ N, 2° 52′ 18″ E |

|---|

L'îlot F du camp de Rivesaltes, avec l'ensemble de ses baraquements, fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [1].

Création du camp (1875-1940)

Des premiers projets à la construction

L’officier d’artillerie Joffre propose en 1875 la création d’un camp pour le 9e régiment d’artillerie. Il dispose de nombreux atouts : proximité de la route nationale, d’une voie ferrée, de la mer, des Corbières. Mais le terrain, peu cher, manque d’eau.

En 1935, quand le projet est repris, un aérodrome s’est en plus installé à côté. Un centre militaire d’instruction est donc créé, sur 600 hectares, aux quatre cinquièmes sur la commune de Rivesaltes et au cinquième sur celle de Salses. Il est doté de bâtiments en fibrociment.

Les républicains espagnols

À la suite de la Retirada, il est envisagé de placer au camp Joffre plus de 15 000 réfugiés républicains fuyant le franquisme. Cela reste à l’état de projet, même si de plus faibles flux ont lieu (en 1939 1 000 miliciens espagnols du camp du Vernet alors que le camp n'est pas construit)[2].

La Seconde Guerre Mondiale

| Camp d'internement de Rivesaltes | |||

Camp de Rivesaltes, Stèle commémorative des victimes (Association des Fils et filles de déportés juifs de France) | |||

| Présentation | |||

|---|---|---|---|

| Nom local | Camp Joffre | ||

| Gestion | |||

| Date de création | |||

| Créé par | Le préfet des Pyrénées-Orientales | ||

| Géré par | Administration française | ||

| Date de fermeture | |||

| Victimes | |||

| Géographie | |||

| Pays | |||

| Région | Languedoc-Roussillon | ||

| Localité | Salses-le-Château | ||

| Coordonnées | 42° 46′ 07″ nord, 2° 52′ 18″ est | ||

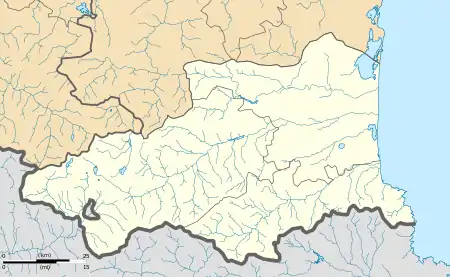

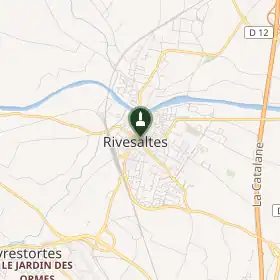

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Orientales

| |||

Le camp militaire

En 1939, dès la mobilisation, le camp de Rivesaltes est utilisé en transit pour les militaires en attente d’affectation.

Le , la Défense met à disposition 600 hectares au sud du camp militaire, afin de regrouper les personnes expulsées d’Allemagne. La partie militaire du camp fonctionne ensuite parallèlement aux camps civils.

Le centre d’hébergement pour prisonniers espagnols et Juifs étrangers (1941–1942)

Officiellement ouvert , le camp de Rivesaltes passa sous le contrôle des autorités civiles du régime de Vichy. Il était affecté au regroupement familial d'Espagnols, de Juifs. Des Tziganes, indigents et opposants politiques, "étrangers ennemis, indésirables ou suspects pour la sécurité nationale et l'ordre public" y furent également détenus. D'une capacité de 18 000 personnes, le camp accueillit 21 000 détenus entre 1941 et 1942. Il fut fermé le .

Alors même qu’arrivaient les premiers internés, le statut du camp et des hommes qui y sont internés n’est pas encore fixé. Il fut décidé qu’il s’agissait d’un « centre d’hébergement » pour familles. D’abord envisagé pour un maximum de 17 000 « hébergés », il était composé de 150 grandes baraques d’habitation, soit une contenance de 10 000 personnes. Une particularité du lieu fut qu’on y interna des familles sans les regrouper, mais au contraire en les séparant : il y avait des baraques pour les hommes, d’autres pour les femmes et les enfants[3]. À 14 ans, les garçons passaient d’un camp à l’autre.

Au , le camp comptait 6 475 internés, de 16 nationalités ; plus de la moitié (55 %) étaient espagnols, les Juifs étrangers représentaient plus du tiers. Des Gitans furent eux aussi internés - bien que de nationalité française - dans ce camp pour étrangers[4].

Le regroupement des Juifs étrangers

Le à cinq heures du matin commencèrent les opérations de rafle des Juifs étrangers de la zone Sud et leur regroupement au Centre national de rassemblement des Israélites de Rivesaltes. Ce centre est installé aux îlots J (femmes et enfants), F (hommes ; antérieurement dédié aux travailleurs) et K (réception, criblage et triage). Il est prévu pour un effectif de 10 000 internés, composé de familles, et pour une durée de 15 jours. Y sont d’abord regroupés les 1 176 Juifs déjà au centre dit « Drancy de la zone libre »

Le « Drancy de la zone libre »

Serge Klarsfeld note que du 4 septembre au 22 octobre, le camp de Rivesaltes a joué le rôle de « Drancy de la zone libre ». Il a été le camp de rassemblement de tous les Juifs arrêtés dans la zone libre et le camp de transit vers le camp de Drancy, pour beaucoup de ces Juifs (environ 1 700)[5].

Selon Gérard Gobitz, les convois représentèrent un total de 1 771 à 1 778 personnes déportées, dont 78 enfants[6]. Selon les calculs de l'historienne Anne Boitel, 2 313 auraient été déportés vers Drancy, et 2251 auraient été exclus des convois par les services administratifs[7].

Le centre d’hébergement fut liquidé au 25 novembre. À cette date, il comptait 277 membres du personnel. Durant deux années, le camp de Rivesaltes a interné environ 21 000 personnes, dont environ 5 714 au camp spécial, 2 313 ont rejoint Drancy, 2 251 ont été exclues par la commission de criblage. Sur le site sont décédés 215 internés, dont 51 enfants d'un an et moins[7].

Le camp d'instruction de l'armée allemande

En , après l’invasion de la zone libre, les troupes allemandes s’installèrent au camp Joffre. Le camp servit à l’instruction des recrues de la Wehrmacht jusqu’en , date de son abandon et de son sabotage par l’armée allemande.

Le centre de séjour surveillé (1944-1946)

L’armée allemande quitte Rivesaltes le .

Tandis que la partie militaire du camp de Rivesaltes reprend sa vocation initiale, est instauré le centre de séjour surveillé de Rivesaltes (). Concentrant sur l’îlot Q les personnes internées dans le cadre de l’épuration, ce nouveau camp dispose d’une capacité maximum de 1 080 internés.

Le centre continue de recevoir des ressortissants d’autres pays européens : les Espagnols, internés pour passage clandestin de la frontière, assurent ainsi les travaux nécessaires à la sécurisation du centre ; en janvier et mars 1945 viennent plusieurs centaines de réfugiés soviétiques, etc.

La dissolution du centre intervient le , et sa liquidation est achevée aux premiers jours d’octobre 1946.

Le dépôt de prisonniers de guerre (1944-1948)

L’armée française installe le dépôt no 162 des prisonniers de guerre. Regroupant des militaires allemands et italiens, ce camp compte moins de 10 000 prisonniers en , entre 6 000 et 7 000 hommes en , et est fermé le premier mai 1948. 1 814 prisonniers ont amplement travaillé à la reconstruction des Pyrénées-Orientales, surtout dans l'agriculture. Mais, entre et 1946, 412 prisonniers de guerre allemands décèdent, lors d'une période de canicule. Ils sont enterrés dans le camp, puis leurs tombes sont déménagées en 1961[8].

Le , une stèle commémorant le décès de ces prisonniers de guerre allemands est inaugurée[9].

La guerre d'Algérie

Dans le cadre de la guerre d’Algérie, l’État envisage, en 1957, de créer un « camp d’internement » à cet endroit. Le préfet fait tout pour l’en dissuader car les lieux contiennent le centre de formation majoritairement peuplé de Nord-Africains, un centre de formation professionnelle militaire destiné aux Nord-Africains et un centre de passage des jeunes soldats mobilisés pour la guerre. Le projet ne va pas jusqu’au bout mais s’installe, en parfaite discrétion, un centre pénitentiaire destiné aux condamnés partisans de l’indépendance de l’Algérie. 527 prisonniers intègrent le centre entre le 9 mars et le où la Cimade tentera d'apporter une aide de service social[10]. Parallèlement, le camp sert de camp de transit pour le contingent avant son embarquement pour l’Algérie[11].

Le camp de transit et de reclassement (1962-1977)

Les Harkis

.jpg.webp)

Courant juin, le 1er régiment de tirailleurs algériens est rapatrié au camp Joffre. Il a emporté avec lui plusieurs centaines de civils, femmes et enfants.

En , environ 8 000 Harkis sont enfermés au camp de transit et de reclassement de Rivesaltes (dont ceux en provenance du camp du Larzac et de Bourg-Lastic). En tout, selon les calculs de l’historien Abderahmen Moumen[12], à peu près 22 000 passent dans le camp entre 1962 et 1964. Le séjour varie selon les familles : entre quelques jours pour certaines, voire des années pour d'autres. Les familles considérées comme « irrécupérables » — termes administratifs employés à l'époque — sont envoyés à la fin de l'année 1964 au camp/cité d'accueil de Saint-Maurice-l'Ardoise dans le Gard (jusqu'en 1975) ou au Camp de Bias en Lot-et-Garonne. Un « village civil » accueille encore plusieurs centaines de familles — ayant un emploi mais pas de logements — au camp de Rivesaltes durant les années 1960. En 1963, un hameau forestier a aussi été créé à Rivesaltes pour environ 25 familles d'anciens supplétifs (soit une centaine de personnes). La décennie suivante voit l'essentiel de cette population s'installer à la cité du Réart, construite en périphérie extérieure, sur un ancien charnier Allemand, ensuite devenu une décharge municipale sur la commune de Rivesaltes et pour mettre fin à la situation de ces familles. Les dernières à quitter le site du camp de Rivesaltes le font en février 1977. En 2012, le président de la République Nicolas Sarkozy candidat à l'élection présidentielle est venu sur le site du camp rendre hommage aux harkis[13].

Les Coloniaux

D’autres supplétifs coloniaux sont venus, accompagnés de civils : de 1964 à 1966 parviennent au camp environ 2 500 Guinéens, anciens militaires français, rapatriés et leurs familles, ainsi qu’un petit camp de familles d’anciens militaires rapatriées d'Indochine française[14] - [15].

Le camp militaire

Le camp est rendu à sa première vocation, l’entraînement des militaires, pour quelques années. C’est le 24e régiment d'infanterie de marine (24e RIMa) qui l’utilise.

Le centre de rétention administrative (1986-2007)

Créé en 1986, le centre de rétention administrative a d’abord eu pour objet de regrouper les ressortissants espagnols en situation irrégulière sur le territoire français. La Cimade, seule association habilitée à pénétrer dans ces centres, a pour mission l'accompagnement social et de visite des étrangers condamnés à la reconduite à la frontière[16]. Malgré un nombre de places limité, 1094 personnes y sont passées en 2006[17]. Cela est dû à un transit très important, les détenus étant souvent déplacés vers les CRA de Sète et de Toulouse.

À l'époque de son fonctionnement, les conditions de détention dans le centre furent critiquées par la Cimade. Dans son rapport de 2006[17], l'association y releva par exemple la non-séparation femmes/hommes (hormis pour les dortoirs), les temps d'enfermement (par opposition au temps de "libre circulation dans le camp") plus longs que dans les autres camps.

Ayant dépassé les mille entrées annuelles depuis 1994, il était, sur le territoire français, l’un de plus importants centres de rétention des immigrés clandestins. Il a déménagé en 2007. Le déménagement lui a permis de s'agrandir : 28 retenus en 1986, 974 en 2005 et 1021 en 2013[13].

Lieux de mémoire

Mémoire des réfugiés espagnols

- Stèle à la mémoire des Espagnols de la Retirada.

Mémoire des Harkis

- Le , on érige une stèle à la mémoire des Harkis.

Le musée mémorial

En 1993, Serge Klarsfeld publie Les transferts de juifs du camp de Rivesaltes et de la région de Montpellier vers le centre de Drancy en vue de leur déportation, . Avec lui, le , l'association « Fils et filles de déportés juifs de France », érige une stèle à la mémoire des 2 313 Juifs déportés du camp de Rivesaltes vers Auschwitz.

Stèle commémorative pour les rescapés de la Retirada.

Stèle commémorative pour les rescapés de la Retirada. Le mémorial du Camp de Rivesaltes vu de l'extérieur.

Le mémorial du Camp de Rivesaltes vu de l'extérieur. Le mémorial vu du ciel.

Le mémorial vu du ciel.

En 1997, pétition du collectif « Pour la mémoire vivante du camp de Rivesaltes » signée par Simone Veil, Claude Simon, Edgar Morin et de nombreux citoyens à la suite de l'émotion provoquée par la révélation par le journaliste Joël Mettay du dépôt à la déchèterie d'une partie des archives du camp.

En 1998, Christian Bourquin, nouveau président du conseil général des Pyrénées-Orientales, s'oppose à la destruction du site et engage une concertation autour du projet, avec l'ensemble des représentants des différentes populations Juif, Tziganes, Républicains Espagnols et Harkis. Une commission historique et mémoire voit le jour, un long travail lié à ce devoir de mémoire est entrepris. Le , la stèle à la mémoire des républicains Espagnols est élevée.

En 2000, le site est inscrit comme monument historique par le ministère de la Culture[1].

En 2005, à l'occasion des Journées du Patrimoine, une partie du camp est ouverte pour la première fois au public. Rudy Ricciotti remporte le concours d’architecte[18]. Robert Badinter accepte de parrainer le projet. En , le Conseil général fait l'acquisition de l’îlot F, de 42 hectares[19].

L'architecte Rudy Ricciotti dépose le permis de construire le 21 janvier 2009. La première pierre a été posée le 15 novembre 2012 par Christian Bourquin et Rudy Ricciotti ; le , le Mémorial du Camp de Rivesaltes est inauguré en la présence du premier ministre Manuel Valls[20] - [21]

Notes et références

Notes

Références

- Notice no PA66000009, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Nicolas Lebourg et Abderahmen Moumen, Rivesaltes, le camp de la France de 1939 à nos jours, Perpignan, Trabucaire, , p. 13-37

- BOITEL Anne, Le camp de Rivesaltes, 1941-1942 : du centre d'hébergement au Drancy de la zone libre,, Perpignan, PUP/Mare Nostrum, , 95-138 p.

- Boitel Anne, Le camp de Rivesaltes, 1941-1942, Perpignan, PUP/Mare-Nostrum, , 95-106 p.

- Serge Klarsfeld, « L'acheminement des Juifs de province vers Drancy et les déportations », sur www.ahicf.com/ww2/actes/9klarsf.rtf, AHICF.

- Gérard Gobitz, Les Déportations de réfugiés de zone libre en 1942, Paris, éd. L'Harmattan, 1997, 286 p. (ISBN 2296330207 et 9782296330207), chap. « Département des Pyrénées-Orientales – Le camp de Rivesaltes », p. 233-235 et 237 [lire en ligne sur books.google.fr (page consultée le 20 décembre 2012)].

- Anne Boitel, Le Camp de Rivesaltes 1941-1942, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan/Mare Nostrum, , 217-266 p.

- Nicolas Lebourg et Abderahmen Moumen, Rivesaltes le camp de la France, Perpignan, Trabucaire, , p. 66-68 et 116.

- « Pourquoi existe-t-il un monument à la mémoire de soldats nazis en France ? », sur slate.fr, (consulté le )

- BOITEL Anne, « « La Cimade en action auprès des « indésirables » : essai de synthèse à travers le cas d'école du camp de Rivesaltes (de Vichy à nos jours) » », in Déplacements forcés et exils en Europe au XXe siècle – Le corps et l'esprit, 2e Actes du séminaire transfrontalier (dir. Roger Barrié, Martine Camiade, Jordi FontParis), Paris Talaia,, , p. 78-82.

- Nicolas Lebourg et Abderahmen Moumen, Rivesaltes, le camp de la France, Perpignan, Trabucaire, , p. 79-93

- « Domaines des Sciences Humaines et Sociales, IDM Institut des Méditerranées – Abderahmen Moumen », sur univ-perp.fr, université de Perpignan, (consulté le ).

- Nicolas Lebourg et Abderahmen Moumen, Rivesaltes, le camp de la France, Perpignan, Trabucaire, p. 131-133

- Site lemonde.fr, article "L'installation de militaires guinéens au camp de Riveselates, consulté le 12 janvier 2022.

- Site francebleu.fr, article "Rivesaltes, l'histoire d'un camp, des barbelés au mémorial", consulté le 12 janvier 2021.

- BOITEL Anne, « La Cimade en action auprès des « indésirables » : essai de synthèse à travers le cas d'école du camp de Rivesaltes (de Vichy à nos jours) », dans Déplacements forcés et exils en Europe au XXe siècle – Le corps et l'esprit, 2e Actes du séminaire transfrontalier (dir. Roger Barrié, Martine Camiade, Jordi Font), Paris, Talaia,, 2013,, p. 67-103.

- « Rapport Rétention 2006 Rivesaltes », sur lacimade.org,

- « L'architecte Rudy Ricciotti construira le mémorial du camp de Rivesaltes », sur .batiweb.com, .

- « Construction du Musée Mémorial du Camp de Rivesaltes », sur roussillonamenagement.fr (consulté le ).

- Voir, (en) Aurelien Breeden. Memorial for France's 'Undesirales' Echoes Debate Over Migrants. The New York Times, January 20, 2016.

Voir aussi

Bibliographie

- Fatima Besnaci-Lancou, Harkis au camp de Rivesaltes - La relégation des familles - - , préface de Olivier Dard, éditions Loubatières et Mémorial du Camp de Rivesaltes, 2019, 176 p. (ISBN 978-2-86266-771-3).

- Le Mémorial du camp de Rivesaltes, Issy-les-Moulineaux/Salses-le-Château, "Beaux-arts" éditions, , 42 p. (ISBN 979-10-204-0225-7, BNF 44515710)

- Anne Boitel, Le Camp de Rivesaltes 1941-1942, du centre d'hébergement au "Drancy de la zone libre", Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan/Mare Nostrum,

- Anne Boitel (dir. D. Kévonian, G. Dreyfus-Armand, M.-C. Blanc-Chaléard et M. Amar), « Agir, témoigner, résister au sein d'un camp d'internement français : l'action de la Cimade à Rivesaltes entre 1941 et 1942 », dans La Cimade et l'accueil des réfugiés , coll. « Sources et travaux de la BDIC », Presses Universitaires de Paris Ouest, 2013, p. 83-99.

- Anne Boitel, « Les enfants juifs internés au camp de Rivesaltes entre 1941 et 1942 », dans 1941, l'année décisive, Revue d'histoire de la Shoah, le monde juif, no 179, septembre-, p. 225-268.

- Anne Boitel, « Enseigner, apprendre. Les enfants juifs au camp de Rivesaltes (1941-1942) », dans Juifs en France (1940-1944) : apprendre, enseigner, Tsafon, revue d'études juives du Nord, no 53, printemps-été 2007, p. 19-46.

- Anne Boitel, « Les internés juifs du camp de Rivesaltes entre 1941 et 1942 : de l'internement à la déportation », dans Perpignan, L'Histoire des Juifs dans la ville XIIe – XXe siècles, coll. « Perpignan-Archives-Histoire », Perpignan, 2003, p. 171-191.

- Anne Boitel, « La Cimade en action auprès des « indésirables » : essai de synthèse à travers le cas d'école du camp de Rivesaltes (de Vichy à nos jours) », dans Déplacements forcés et exils en Europe au XXe siècle – Le corps et l'esprit, 2e Actes du séminaire transfrontalier (dir. Roger Barrié, Martine Camiade, Jordi Font), Paris, Talaia, 2013, p. 67-103.

- Friedel Bohny-Reiter, Journal de Rivesaltes 1941-1942, traduit de l'allemand par Michèle Fleury-Seegmüller, Éditions Zoé, Carouge-Genève, 1993 (ISBN 2-88182-189-8)

- Geneviève Dreyfus-Armand, Les Républicains espagnols à Rivesaltes : D’un camp à l’autre, leurs enfants témoignent – janvier 1941-novembre 1942, Loubatières, 2020.

- Violette et Juanito Marcos, Les Camps de Rivesaltes, Loubatières, 2009.

- Nicolas Lebourg, Abderahmen Moumen, Rivesaltes, le camp de la France de 1939 à nos jours, préface de Philippe Joutard, éditions Trabucaire, , (ISBN 978-2-02113-499-5).

- Victor Martinez, "Les fondrières (baraquements à Rivesaltes)", dans Photogrammes (poésie), éd. L'arbre à paroles, 2001, p. 35-49.

- Joël Mettay, L’Archipel du mépris, Trabucaire, Perpignan, 2001.

- * Abderahmen Moumen « Le Camp de Rivesaltes et la guerre d’Algérie », Journées du Patrimoine, Camp de Rivesaltes, 15 et .

- Abderahmen Moumen, Entre histoire et mémoire. Les rapatriés d'Algérie. Dictionnaire bibliographique, Gandini, Nice, 2003.

- Denis Peschanski, La France des camps, Gallimard, Paris, 2002.

- Serge Pey et Joan Jorda, Les poupées de Rivesaltes, Forcalquier, Quiero éditions, 2011.

- Solenn Sugier, Il y a 80 ans, la Retirada - Une enfance dans les camps français, Libération, , [lire en ligne].

Audiovisuel

- Le camp de Rivesaltes, un camp avec une lourde histoire, France 3, , voir en ligne.

Articles connexes

Liens externes

- Site Histoire du Roussillon.

- Site du Mémorial du Camp de Rivesaltes

- Page Facebook Mémorial du Camp de Rivesaltes

- Site Fragments sur les Temps Présents : entrée relative aux études du camp disponibles sur ce site (Nicolas Lebourg, Abderahmen Moumen, et Dominique Sistach).

- Le camp Joffre de Rivesaltes sur Chemins de mémoire

- Nicolas Lebourg, « Le Camp de Rivesaltes : 70 ans de répression et d’indifférence 1938-2008 »,

- Visite 360 ° VR Panorama du camp et le mémorial