El-Harrach

El-Harrach (anciennement Maison-Carrée pendant la colonisation française) est une commune de la banlieue d'Alger en Algérie. C'est aussi le chef-lieu de la daîra du même nom dans la wilaya d'Alger.

| El-Harrach | ||||

Siège de l'Assemblée populaire communale (Mairie, v. 1870). | ||||

| Noms | ||||

|---|---|---|---|---|

| Nom arabe algérien | الحراش | |||

| Nom amazigh | ⵍⵃⴰⵕⴰⵛ | |||

| Administration | ||||

| Pays | ||||

| Wilaya | Alger | |||

| Daïra | El Harrach | |||

| Chef-lieu | El-Harrach | |||

| Président de l'APC Mandat |

Alik Embarek 2012-2017 |

|||

| Code postal | 16200-16131 | |||

| Code ONS | 1613 | |||

| Démographie | ||||

| Gentilé | Harrachis, Harrachies, Maison-Carréens, Maison-Carréennes | |||

| Population | 48 869 hab. (2008[1]) | |||

| Géographie | ||||

| Coordonnées | 36° 43′ 16″ nord, 3° 08′ 15″ est | |||

| Divers | ||||

| Saint patron | Sidi M'Barek | |||

| Localisation | ||||

Localisation de la commune dans la wilaya d'Alger | ||||

| Géolocalisation sur la carte : Algérie

Géolocalisation sur la carte : Algérie

Géolocalisation sur la carte : Algérie (nord)

| ||||

| Liens | ||||

| Site de la commune | www.apc-elharrach.dz | |||

Ses habitants sont appelés les harrachi(s).

Géographie

Situation

La ville et commune d'El-Harrach se situe à environ 10 km à l'Est d'Alger[2], elle fait partie en même temps du Mitidja et du Sahel algérois.

Le centre de la ville d'El-Harrach se trouve à environ 2 km en amont de l'embouchure de l'Oued El Harrach, la ville étant séparée en deux parties par les rives de ce cours d'eau.

Communes limitrophes

Toponymie

Le nom El-Harrach (ḥarrâc) est issu de tamazight ḥirâc (pl. aḥrâc) qui signifie « forêt », « bois », « maquis » et qui prend ici le sens de « lieu très boisé », « lieu à la végétation touffue »[3].

Chez ses fondateurs français, la localité était nommée Maison-Carrée par référence à la forme géométrique du fortin qui dominait le lieu à la fin de l'époque ottomane. Toutefois, et contrairement à beaucoup d'autres établissements coloniaux de l'Algérois, ce nom européen ne fut jamais arabisé par l'usage populaire car les autochtones ont de tout temps appelé ce lieu El-Harrach, soit en référence à Oued El-Harrach dont le site a toujours abrité le principal point de passage sur la route d'Alger, soit en référence au fortin qui le surplombait du haut de la colline qui était jadis appelée Koudiet El-Harrach. La rebaptisation de la ville de Maison-Carrée en El-Harrach après l'indépendance ne fut donc que la consécration officielle d'un fait ancien. Dans Venture de Paradis, Tunis et Alger au XVIIIe siècle[4], ce lieu était appelé Bordj El Harrach.

Rive droite

La circonscription de Maison-Carrée ayant été à l'origine (milieu du XIXe siècle) délimitée par le cours de l'oued El-Harrach, les plus anciens quartiers de la ville se situent en fait sur la rive droite. Il s'agit, en gros, d'un double noyau constitué d'un côté par l'ensemble du centre-ville traditionnel (la Mairie et sa placette, le Marché-Couvert, le Square et jusqu'aux alentours de ce qui était jadis appelé le Parc Bomati) dans la partie basse du vallon, et d'un autre côté le quartier de Belfort (act. Hassan Badi) sur les hauteurs et autour de sa grande caserne qui abrite elle-même le plus ancien bâtiment de la ville. Constitué presque spontanément au milieu du XIXe siècle, ce hameau commence à prendre forme au cours des années 1860-1870 et se développa essentiellement grâce à l’essor du grand marché qui fut implanté dans la partie basse de la ville. Les Pères blancs font construire un hameau pour leurs ouvriers agricoles dans leur domaine d'Oulid Adda (700 hectares) autour de leur maison mère de Maison-Carrée, base de leurs activités dans toute l'Afrique pendant presque un siècle[5].

Très tôt aussi (fin du XIXe siècle), ce premier noyau urbain fut prolongé vers le Sud, le long de l'Oued Smar, par une petite zone industrielle qui commence à se profiler avec l'implantation des usines des familles Altairac (actuellement Cité El-Mokrania) puis Bomati, Zévaco et Botella (Briqueterie du parc) suivies de la minoterie Duroux et de quelques briqueteries et huileries dont les restes s'étalent encore le long de la route qui va, du-delà du bureau de la Poste jusqu'aux usines citées. Par-contre, il faudra attendre le début des années 1940 pour voir fleurir les quartiers résidentiels de Bellevue et Lavigerie au Nord (devenu commune de Mohammadia après l'indépendance) et, un peu plus tard, celui de Banlieue à l'Est. De ce côté de l'Oued, la dernière cité en date est celle des Dunes qui fut entamée juste avant l'indépendance et achevée peu après 1962, tandis que les quartiers de Kourifa et des Trois-Caves se sont constitués à partir des années 1990. À noter que ce dernier secteur, plutôt excentré et assez éloigné du centre-ville historique, occupe une zone qui fut toujours interdite de construction au cours de la période coloniale car se trouvant dans le lit de débordement habituel de l'oued El-Harrach.

Les quartiers de la rive droite sont :

- El Harrach centre

- Belfort (act. Hassan Badi)

- Lotissement Pons Mollon de Belfort

- La Radieuse de Belfort

- Bellevue

- Cité A.R.M.A.F de Bellevue

- Les H.L.M

- Sidi M'Barek

- Boumaâti

- El Parc (Le Parc Bomati)

- Les trois caves

- Cité El Mokrania (Altairac)

- Cinq maisons (act. Commune d'El Mohammedia)

- Les Dunes de Cinq maisons

- Cité 618 logements de Cinq maisons

- Cité Les rosiers de Cinq maisons

- Cité 632 logements de Cinq maisons

- Lavigerie (act. Commune d'El Mohammadia

- Beaulieu (act. Commune de Oued Smar)

- Oued Smart (act. Commune de Oued Smar)

Rive gauche

Entamé dans les années 1880, le développement de la petite ville de Maison-Carrée en centre industriel de l'Algérois connait sa pleine vitesse au cours des premières décennies du XXe siècle. Cela va drainer -surtout au cours des années 1920-1930- un flux de plus en plus important de populations algériennes de l'intérieur du pays, notamment des régions du Titteri, et qui vont presque systématiquement se concentrer sur la rive gauche de Oued El-Harrach.

Jusqu'au début du XXe siècle, cette partie de la ville relevait administrativement de la commune de Hussein-Dey. Mais, tout au long de ce qu'on appelait la "Route d'Alger" et de la rive gauche de l'Oued, une sorte de faubourg épars et informel s'était constitué après que le chemin de fer et la gare eurent été construits par la compagnie PLM en 1863. C'est de là que vient le nom d'ensemble pour désigner les divers quartiers de la rive gauche (on disait "Quartier de la Gare PLM" puis "Quartier PLM" tout court) et c'est dans ce secteur, plutôt prolétaire et à l'habitat précaire mais pas cher, que les populations algériennes qui migrèrent vont vite prédominer face à une rive droite qui restera majoritairement peuplée de Français d'Algérie jusqu'à l'indépendance : la Rue d'Alger d'abord, la Gare ensuite Sainte-Corinne Djenane-Mabrouk L'Engrais et le quartier Fouquereau sont les plus anciens quartiers dans ce secteur. S'y ajouteront plus tard , Dessoliers, cité d'urgence, , etc. Au début des années 1920 fut construite ce qu'on appelle de nos jours « Cité PLM » à proprement parler, essentiellement pour loger d'anciens combattants indigènes de la 1re Guerre Mondiale. Par la suite, cet ensemble sera encadré par les bâtiments de la « Cité musulmane » et celle de « La Montagne » en 1956 puis les imposantes tours d'habitation de la cité Diar-Djemâa vers la fin de la décennie.

Après l'indépendance de l'Algérie, ce secteur continuera à s'étendre sur tous les côtés, s’adjoignant des quartiers nouveaux mais toujours populaires comme les diverses cités de Bachdjarrah.

Les quartiers de la rive gauche (qui actuellement font pour la plupart partie des communes de Bachdjarrah et Bourouba) sont :

- Cité PLM

- Sainte Corine

- Boubsila

- La Montagne

- Bourouba

- La Faïence

- La Glacière

- La Cressonière

- Goriasse

- Oued Ouchayah

- L'Engrais

- Cité D'urgence

- Cite El Istiqlal Les Eucalyptus de Bourouba

- Djenane El Mabrouk

- Diar el Djmaâa

- Les cités de Bachdjerrah 1,2 et 3

- EGECO

- Prise d'eau

- Cité 200 logements de Bachdjerrah

- Haï el Badr de Bachdjerrah

- Fouq La Gare

- Boumzar

Démographie

À partir de 1977, les chiffres indiqués sur le tableau ne concernent plus que l'actuelle commune d'El-Harrach. Celle-ci est constituée de la ville d'El-Harrach proprement dite amputée de certains anciens quartiers ; elle ne recouvre donc qu'une petite partie du territoire de l'ancienne circonscription de Maison-Carrée (10e Arrondissement d'Alger). Cela explique la stagnation relative ou même la régression du nombre d'habitants sur les chiffres post-indépendance par rapport à la période coloniale, les recensements ne prenant plus en compte les populations des quartiers et zones qui ont été érigés en nouvelles communes ou qui furent rattachés à d'autres circonscriptions administratives. Si l'on souhaite garder une certaine continuité dans l'image que donne l'évolution démographique dans la région, il serait plus adéquat de considérer la population de l'ensemble de l'actuelle Daïra d'El-Harrach (qui regroupe les communes de Bachdjerrah, Bourouba, Oued Smar et El-Harrach) en y ajoutant celles des communes de Mohammadia, les Eucalyptus et Baraki. Un tel décompte donnerait une population de près de 541 000 habitants selon le recensement de 2008.

Dans la même optique, mais pour une projection un peu plus restreinte, on pourrait se limiter à l'ancien territoire de la commune de Maison-Carrée avant la création du 10e Arrondissement d'Alger en 1958. Cela recouvrirait les communes actuelles d'El-Harrach, Bourouba, Mohammadia, Oued Smar et Les Eucalyptus et donnerait une population totale de 331 254 habitants selon le recensement de 2008.

Histoire

Liste des maires

Économie

Train

La commune d'El-Harrach, qui est traversée par la plus ancienne ligne de chemin de fer du pays, abrite une gare ferroviaire depuis 1862. À partir de 1877 la gare de Maison-Carrée devient le point de jonction des lignes Oran et Constantine allant vers Alger et elle est actuellement desservie tant par les trains de banlieue que par les long-courriers de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF)

À noter que la gare d'El-Harrach est devenue multimodale depuis sa connexion à la ligne M1 du Métro d'Alger en juillet 2015 (station El-Harrach-Gare).

Tramway

Établie par les Chemins de fer sur routes d'Algérie (CFRA), la première ligne de tramway à El-Harrach reliait l'ancienne Maison-Carrée à Saint-Eugène (act. Bologhine) dès 1894, d'abord par des locomotives à vapeur avant d'être électrifiée en 1901. À partir d'octobre 1898, une seconde ligne de tramway vapeur reliera Maison-Carrée à Rovigo (act. Bougara) dans la Mitidja, puis une troisième vers Aïn-Taya en janvier 1909. Déficitaires, ces lignes seront fermées une trentaine d'années plus tard : d'abord les deux lignes vapeur (Aïn-Taya en juin 1933, Rovigo en décembre 1934)[6], ensuite une grande partie de la ligne électrifiée Maison-Carrée - Saint-Eugène qui est remplacée, en janvier 1937, par des trolleybus avec rotations de 30 minutes au lieu de une heure auparavant. Seule la section Maison-Carrée - Nelson continuera encore à être desservie par tram, du moins jusqu’à la fin des années 1940. Après cette date, El-Harrach ne connaîtra plus de transport urbain par ce mode jusqu'au lancement des travaux pour le nouveau Tramway d'Alger en 2006.

À partir de juin 2012, la ligne T1 du nouveau Tramway d'Alger longe le territoire de la commune d'El-Harrach sur l'ensemble de sa limite N. avec la commune de Mohammadia, la ville étant ainsi desservie par quatre stations (La Glacière, El-Harrach-Le Pont, Bellevue, Bekri-Bouguerra) et reliée aux stations terminus des Fusillés (Hussein-Dey) à l'O. et Dergana (Bordj-El-Bahri) à l'E.

Bus

La première liaison par bus entre Alger et El-Harrach est inaugurée en janvier 1932 par la CFRA, d'abord en parallèle avec la desserte par tramway électrique puis, à partir de 1937, exclusivement en bus et trolleybus. Le terminus de la ligne était alors établi à Belfort (act. Hassan Badi).

Actuellement, la commune d'El-Harrach est desservie par les lignes 01, 05, 69, 72, 80, 98 et 113 de l'ETUSA.

Métro

La ligne 1 du métro d'Alger traverse la commune d'El-Harrach qui est directement desservie par deux stations El Harrach Gare et El Harrach Centre depuis juillet 2015.

Peu avant cette date, des travaux ont été lancés en vue d'étendre la ligne 1 depuis son terminus actuel (El-Harrach-Centre) jusqu'à l'aéroport d'Alger - Houari-Boumédiène. L'ouverture est prévue en 2020 et la commune sera alors desservie par une troisième station à Belfort.

Équipements publics et patrimoine

Santé

- Centre Hospitalo-Universitaire Salim Zmirli : Conçu vers la fin des années 1980 comme hôpital régional de la banlieue Est d'Alger, il est devenu presque officiellement l'Hôpital d’Urgence de la capitale.

- Hôpital de Belfort

- Clinique de Belfort

- Dispensaire des Pins

Prison d'El-Harrach

Une prison est installée par les autorités coloniales dans la localité dès 1855, lorsqu'on désaffecta le vieux « Bordj de la Maison-Carrée » et qu'on le transforma en pénitencier pour indigènes sous le nom « Maison Centrale de l'Harrach ». Ce fut l'une des toutes premières prisons françaises en Algérie avec celle de Barberousse à Alger (1852). Le centre s'ouvrit par la suite aux prisonniers politiques et aux déportés français et accueillit notamment les socialistes et les gauchistes sous le régime de Napoléon III. Ce premier bagne restera en service jusqu'en 1915, date à laquelle sera construit — quelques centaines de mètres plus loin — ce qui était officiellement appelé « Nouveau Groupe pénitentiaire de Maison-Carrée » ou, plus communément, la « Prison de Belfort » qui est encore en service de nos jours. Il s'agissait alors de la plus grande prison d'Algérie (d'où son nom populaire de « Quatre hectares » ou Rab'a qtârate), tandis que l'ancien bordj reprenait sa première fonction de caserne.

Poste et Télécommunications

Centre postal d'El-Harrach : le premier bureau de poste de l'histoire d'El-Harrach fut installé en 1898, quelque part sur l'ancienne rue Arago (act. rue Ahmed Aouen)[7]. En 1915, ces premiers locaux deviennent trop exigus et on dut négocier une pièce supplémentaire avec le propriétaire pour y abriter le téléphone de la ville. Un nouvel agrandissement sera effectué en juin 1920, mais là une décision fut prise à ce moment par la municipalité de construire des locaux neufs pour la Poste. Un terrain, situé à côté de l'ancienne École Laverdet, sera alors acheté d'un certain M. Pérez et c'est ainsi que naquit le bâtiment qui abrite encore de nos jours les guichets et services d'Algérie Poste à El-Harrach.

Commerce

Dans l'imaginaire algérois, le nom d'El-Harrach est encore largement associé aux marchés, tant permanents que périodiques, qui ont jadis fait sa renommée. Dans les faits, cette réputation est nettement moins justifiée de nos jours car cette vocation commerciale est beaucoup moins marquée. Mais, certains marchés subsistent encore et maintiennent, dans un certain sens, la tradition.

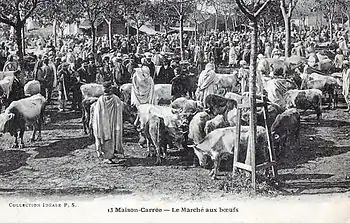

- Marché aux Bestiaux: Fondé en 1862, le fameux Sûq el-Mâl d'El-Harrach est presque aussi ancien que la ville elle-même. Le site initial de ce marché s'étalait sur tout le terrain plat derrière la Mairie, là où se trouve de nos jours la cité HLM et le Cours Aïssat Idir (anc. Cours de France), le commissariat de police et le Parc des Sports[8]. Il se tenait chaque vendredi depuis sa création (d'où son autre nom de Sûq el-Djem'â). Le volume des transactions ne cessa d'y croître jusqu'à ce qu'il détrône le marché de Larba en 1870, puis celui de Boufarik (le plus important de la Mitidja depuis l'époque ottomane) vers 1890, devenant alors le plus grand marché d'Algérie et un des plus importants de toute l’Afrique du Nord. C'est le succès de ce marché qui a entraîné la croissance de l'ancien village de Maison-Carrée, mais il finira aussi par étouffer la ville de par sa position en son centre. C'est ainsi que la décision fut prise par la municipalité, en 1953, de son déménagement vers la zone de Sainte-Corine au Sud, l'ancien emplacement étant pour sa part destiné à accueillir une nouvelle cité HLM et ses dépendances. Ce Marché aux Bestiaux d'El-Harrach existe encore de nos jours au même endroit, mais il n'a cessé de péricliter jusqu'à pratiquement perdre toute importance économique depuis la fin des années 1980.

- Marché Couvert (7j/7) : Construit en 1905 dans le centre-ville, l'édifice -très élégant en fer- est toujours en activité servant pour moitié comme marché au poisson et pour l'autre moitié comme marché de vêtements.

- Marché aux Légumes (7j/7) : Construit en 1929 à côté de l'ancien Marché aux Bestiaux de Maison-Carrée, cet édifice était appelé "Les Halles" et devait à l'origine abriter ses « bouchers indigènes » et ses marchands de volaille. Ce n'est qu'après le déménagement du vieux Sûq el-Mâl du centre-ville, en 1953, que ces Halles vont accueillir fruits et légumes et qu'ils prendront le nom de Sûq el-Khodra. Étant plutôt fréquenté par les classes moyennes et aisées, il s'agit aujourd'hui d'un des marchés les plus appréciés d'Alger pour la qualité et la variété de ce qui s'y vend.

- Marché de Bomati (7j/7)

- Marché dit "D15" (vendredi)

- Marché automobile (vendredi)

- Marché aux puces, dit "Dlâla"

Enseignement scolaire

- Écoles primaires publiques (19)

- * École Ahmed Mahloul

- * École Miloud Boutrik

- * École Abdelhamid Tata

- * École Errabie Bouchama 1

- * École Errabie Bouchama 2

- * École Mohamed Hadjres

- * École Aissat Idir

- * École Hassen Badi 1

- * École Hassen Badi 2

- * École Abdelkader Metat

- * École M'hamdi Si M'hamed

- * École Abderrahmane Zaghnoun

- * École l'Emir Abdelkader

- * École Abdelkader Atba

- * École Mohamed Mokrani

- * École Taher Kadem

- * École Mohamed Bendadou

- * École Mohamed Zeghnoun

- * École Dhaliz 3

- Collèges d'enseignement moyen publics (5)

- * CEM Mohamed Chaanan

- * CEM Mohamed El-Amine El-Amoudi

- * CEM El-Farazdaq (anc. Groupe scolaire Laverdet, 1899)

- * CEM Ahmed Reda Houhou

- * CEM Omar Driss

- Lycées publics (3)

- * Lycée Mohamed Bousaidi

- * Lycée Djamel-Eddine El-Afghani

- * Lycée de Jeunes-filles Ourida Meddad (anc. Ecole primaire supérieure, 1920)

Formation professionnelle

- Centres de formation professionnelle et académique (3)

- * Rabah Belghafour (El-Harrach 1)

- * Hassaine Belkacem (El-Harrach 2)

- * Aissat Idir (El-Harrach 3)

- L'Institut National de Formation des Personnels de l’Éducation

Enseignement supérieur

- École Nationale Polytechnique (ENP)[9] : L'établissement, dont les bâtiments sont situés dans le quartier de Hassan Badi (anc. Belfort), fut fondé en 1925 comme Institut Industriel d’Algérie, puis École Industrielle Coloniale. Elle devient École Nationale d’Ingénieurs en 1958 puis École Nationale Polytechnique après l'indépendance.

- Institut National Agronomique (INA)[10]: L'établissement existe depuis 1905, date à laquelle fut transférée de Rouiba vers Maison-Carrée l'ancienne École Pratique d'Agriculture fondée en 1880[11]. En février 1921, l’école devient Institut Agricole d’Algérie et délivrera dès lors des diplômes d’ingénieur équivalents à ceux des grands établissements d’enseignement supérieur français. En 1928, l’institut acquiert un grand domaine de 72 hectares situé à Oued-Smar et les consacre aux cultures industrielles et à l’élevage de bovins. Le 22 mai 1946, il est transformé en École Nationale d’Agriculture puis, en 1961, devient École Nationale Supérieure Agronomique afin de délivrer des diplômes d’ingénieur agronomes.

- École Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme (EPAU)[12] : Fondée en 1970, le plan de l’École a pour origine un projet conçu par l’architecte Oscar Niemeyer et destiné à la ville nouvelle de Brasilia. Elle décerne un Diplôme d'Ingénieur d’état en Architecture qui sanctionne un programme de cinq années.

École militaire supérieure de transmission

Cette institution occupe ce qui est communément appelé Caserne de Belfort et Caserne de Bellevue qui, en réalité, sont une seule caserne dont les accès donnent sur deux façades éloignées (l'ensemble tenait presque le quart de la surface totale de la ville dans les années 1950). La partie la plus ancienne est la Caserne de Belfort dont le noyau originel n'est autre que le vieux Bordj de la Maison-Carrée ou Bordj l'Agha qui remonte à l'époque ottomane. L'édifice fut occupé par une unité de cavalerie de l'armée française de 1830 à 1832 avant de passer à la Légion Étrangère. Il joua un rôle majeur dans la défense d'Alger par les Français contre l'Emir Abdelkader en 1839-1841, puis sera dévolu à une unité du Génie à la fin de la guerre et jusqu'en 1855, date à laquelle le fort est transformé en prison. Il sera rendu à l'usage militaire en 1912 et accueillit le 5e Régiment de Tirailleurs Algériens jusqu'à la dissolution de cette unité en 1940. Il abrite alors un éphémère Régiment de Marche du Levant qui sera lui aussi dissous à la suite de la grave mutinerie de janvier 1941 et passera alors au 45e Régiment de Transmissions jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962.

École militaire supérieure du matériel (ESM)

L'institution occupe une grande partie ce qui est communément appelé Caserne de Beaulieu près du quartier de Sidi-Embarek. Construite en 1936 sous le nom de Cité militaire de Maison-Carrée, cette caserne abritait avant l'indépendance le 65e Régiment d'Artillerie, le 5e Régiment de Chasseurs d'Afrique, le 10e C.O.M.A ainsi que l'Administration des Subsistances Militaires.

Religion

Cette commune algéroise abrite plusieurs Mosquées. Ces mosquées sont administrées par la Direction locale wakfs d'Alger sous la tutelle du Ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

La Grande mosquée d'Alger est située sur le territoire de la ville dans le quartier Lavigerie dans l'actuel commune de Mohammadia (Alger).

Sports

Racing Sport de Maison-Carrée (RCMC : 1912-1962)

Premier club de football fondé à El-Harrach, les équipes du RCMC portaient un damier rouge et noir comme couleurs. Le club s'établit en 1930 dans le vieux Stade Zévaco dont on venait d'achever la construction[13] et sera ensuite transféré au nouveau Stade Lavigerie (act. Stade du 1er novembre 1954). En plus du football, le RCMC comptait de nombreuses sections dont le rugby et la chasse sous-marine. Fondé à une époque où la ville était encore majoritairement européenne, il est resté le club des européens jusqu'à la fin et cela explique sa disparition immédiatement après l’indépendance.

Palmarès : Coupe de la Ligue d'Alger (1953, 1956)

Union sportive Madinet El-Harrach (USMH)

- anc. Union Sportive Musulmane de Maison-Carrée USMMC (1935) : Portant à l'origine l'étoile et le croissant rouges sur fond vert et blanc, les fondateurs de ce club de football baignaient tous dans le milieu des nationalistes du PPA et fut, dès l'origine et jusque-là l'indépendance, le club des musulmans harrachis par opposition au vieux RCMC, apanage des européens de la ville. L'USMMC sera dans un premier temps autorisé à utiliser le Stade Zévaco, propriété du RCMC, mais en sera finalement chassé et attendra la construction du Stade Lavigerie (act. Stade du 1er novembre 1954) au début des années 1950 pour bénéficier enfin d'installations sportives adéquates. En 1977, à la suite de la grande réforme sportive, le club est pris en charge par la Société Nationale de Recherche & Exploitation Minière : il prend alors le nom de USMH prend les couleurs jaune et noir de cette entreprise et qui sont encore les siens à ce jour.

Palmarès : Coupe d'Algérie (1974, 1987) ; Championnat d'Algérie (1998)

Amel Riadhi El-Harrach AREH (dite "El-Kahla"), 1952

Chihab Riadhi El-Harrach CREH (1962) : prenant la suite du Red Star d'Alger, le Chihab d'El-Harrach fut un des clubs omnisports (boxe, judo, karaté, lutte, football, etc.) les plus actifs du pays au lendemain de l’indépendance et jusqu'au milieu des années 1970. Il perdra toutefois cet élan à la suite de la réforme sportive de 1977 qui le met sous la tutelle directe de la municipalité d'El-Harrach : délesté de tous ces biens, le club activa pendant une saison sous l'appellation d'IRBEH avant d'être dissout. Il reprendra du service en 1989 sous son ancienne appellation de CREH, mais uniquement avec la section football et accéder à la 2e Division Régionale en 2003.

- Fateh Chabab El-Harrach FCH, 1963

- Chabab Riadhi Madinat El-Harrach CRMH

- Amel Kourifa AK, 2000

- Judo Club El-Harrach JCH

- Club Sportif de Tir à l'Arc CSTA

Notables et personnalités

- Cheikh Namous, y a vécu, et mort dans la commune.

- François Trottier (1816-1901) : Né le 20/01/1816 à Montjean sur Loire (Maine-et-Loire), il débarque en Algérie en 1839 comme militaire, puis s'y installe définitivement à la fin de son service, se lançant d'abord dans l'élevage puis dans la culture du lin et du coton. Élu maire de la Rassauta à la création de cette commune - et dont dépendait le hameau Maison-Carrée à l'origine - en 1851, il se distinguera plus tard par son engagement passionné en faveur de l' Eucalyptus globulus, arbre australien qui fut introduit en Algérie vers 1854 et dont on pensait à l'époque qu'il avait vocation à « purifier » le climat nord-africain (contre les moustiques porteurs du paludisme) et rendre la situation sanitaire plus favorable pour les colons européens et les autochtones. En 1867, il publie un premier livre à succès sur ce sujet et s'illustre lui-même sur le terrain en plantant, entre 1867 et 1876, près de 40 hectares d'eucalyptus dans ses propriétés d'Hussein Dey, Maison-Carrée et Foundouk. Devenu premier maire d'Hussein-Dey après la création de la commune en octobre 1870, sa renommée était telle en Algérie et en France (il était surnommé « l'Apôtre de l'Eucalyptus » dans la presse) qu'il obtient la Légion d'Honneur (1878). Il décéda le 01/08/1901 à Hussein-Dey.

- Alexandre Van-Maseyk (1823-1881) : Né à Marseille de parents belges (son grand-père était consul de Hollande en Syrie ottomane et son père est né à Alep), il s'établit en Algérie en 1843 avec une petite fortune qu'il investit rapidement en achetant 490 hectares de terrains agricoles (céréales, lin, tabac) situés entre ce qui n'était encore que le petit hameau de Maison-Carrée et le village colonial de la Rassauta, dont il deviendra maire après la formation de cette commune en 1856. Ainsi, c'est Alexandre Van-Maseyk qui accueillit l'empereur Napoléon III devant le pont de Maison-Carrée (le cours de l'oued El-Harrach étant alors la limite du territoire communal de la Rassauta) lors de sa visite de l'Algérie en 1865. Quatre ans plus tard, alors qu'il était aussi membre du Conseil général de la province d'Alger, il deviendra le tout premier maire de Maison-Carrée, lorsque cette localité va remplacer la Rassauta comme chef-lieu de commune en 1869. Demeuré en poste durant 21 ans, il meurt le 21 octobre 1881. Une rue de la ville sera baptisée en son nom vers 1915 (actuellement rue Ahmed Aït-Mohand).

- Adolphe-Joseph Cordier (1816-1881): Né à Brillon (France), il était fils de tonnelier et s'établit en Algérie en 1852 afin d'y investir sa petite fortune personnelle. Il achète ainsi des terrains situés à 3 km de ce qui n'était encore que le petit hameau de Maison-Carrée et y fonde une grande ferme. Un des tout premiers colons européens dans la région, il comptera parmi les notables de la ville lorsque celle-ci prendra son essor et occupera longtemps le poste d'adjoint au maire pour la section de Maison-Carrée.

- Antoine-Frédéric Altairac (1821-1887) : Né à Alais dans le Gard (France), il n'est qu'un simple ouvrier tailleur de 24 ans lorsqu'il s’établit à Alger en 1843. Il parvient à rassembler un petit capital avec lequel il fonde un atelier de fabrication de vêtements du côté du Champs-de-Manœuvre (actuellement Belouizdad) dès 1860. En 1869, il réussit à obtenir la commande régulière de fournitures militaires pour le compte de l’armée d'Afrique d'Algérie et se lance alors dans la fabrication des ceintures, guêtres et souliers pour les troupes. Ses affaires ne cessèrent de prospérer et ses ateliers employaient plus de 800 ouvriers en 1877. Il acquiert un grand terrain à Maison-Carrée en 1878 et y installe une importante plantation ainsi qu'une industrie dès 1882. Élu représentant de la colonie de Maison-Carrée au Conseil Général d'Alger, A.-F. Altairac était sur le point de recevoir la Légion d’Honneur lorsqu'il meurt en 1887. Une place de la ville (devenue plus tard square) sera baptisée de son nom vers 1915.

- Louis-Félix Dessoliers ou de Soliers (1845-1910) : Né à Alger, son père - originaire de Val (France métropolitaine) - était un entrepreneur de travaux publics marseillais qui s'établit en Algérie vers 1843. Docteur et professeur de Droit à partir de 1873, Félix de Solliers (il est seul dans sa famille à orthographier son nom de la sorte) était aussi propriétaire des Moulins de l’Harrach à Maison-Carrée et d’un établissement similaire à Gué-de-Constantine (Usine Saint-Louis), la première minoterie ayant par ailleurs servi à fournir l’électricité pour l’éclairage public de la ville jusqu'au début des années 1920. Président du groupe minoterie-semoulerie du Syndicat Commercial Algérien, juge au tribunal de commerce d’Alger, il était aussi économiste et un fervent colonialiste qui prônait l’autonomie de l’Algérie française vis-à-vis de la métropole. Il a notamment défendu ses thèses autonomistes dans des livres comme Organisation politique de l'Algérie : exposé, critique & réformes (1894) et L’Algérie libre, étude économique (1895). Élu aux Délégations Financières en 1898, il se maintiendra en poste jusqu'en 1907.

- Frédéric Altairac (1852-1917) : Né à Alger, il est le fils aîné d'A.-F. Altairac. Élu conseiller municipal à Maison-Carrée en 1884, il démissionne du poste à la mort de son père en 1887 afin de pouvoir lui succéder comme Conseiller Général, rôle qu'il occupera jusqu'à sa mort. Il fut par ailleurs maire d’Alger de 1902 à 1908, puis maire de Maison-Carrée de 1912 à 1916. Il décède en 1917 dans sa propriété de Blois (France) et il y est inhumé[14].

- Louis Altairac (1855-1909) : Second fils d'A.-F. Altairac, il fut élu aux Délégations Financières de l’Algérie.

- Nicolas Zévaco (1859-1928) : Né à Ajaccio en Corse, il est le fils d'un entrepreneur de travaux publics qui s'établit à Boufarik en Algérie vers 1870. Devenu lui-même pharmacien à Maison-Carrée, il était aussi membre du Parti radical-socialiste (gauche) au nom duquel il se fit élire aux Délégations Financières algériennes à leur création en 1898. Foncièrement anti-juif, c'est au moment où ce qui sera appelé, la « Crise juive » faisait rage en Algérie qu'il entre en politique. Il déclare ainsi sans détours, en mai 1901, que « Le 19e Corps d’Armée a toujours été considéré comme un corps d’élite. Or, depuis que les israélites sont incorporés dans les Zouaves, les Tirailleurs indigènes reconnaissent nos zouaves inférieurs à ceux d’autrefois. Cet élément d’infériorité provient de l’admission de l’élément israélite : les Juifs seront toujours des Juifs ». Il demande alors à l'Assemblée que les juifs d'Algérie fassent leur service militaire exclusivement en métropole, mais ne sera pas suivi. Décoré chevalier à la Légion d'Honneur en 1912, il se maintiendra comme délégué non-colon de la circonscription de Maison-Carrée jusqu'en 1920[15]. Quelques jours après sa mort, survenue le 5 juin 1928 à l’âge de 69 ans, le conseil municipal de Maison-Carrée décide de baptiser ce qui était jusque-là l'Avenue du Marché du nom de Nicolas Zévaco (actuellement avenue du 5 juillet 1962).

- Louis-Eugène Lebailly (1863-19??): Né à Alger, son père était originaire de Normandie et s'établit à Alger vers 1860 comme notaire. Louis Lebailly devient pour sa part ingénieur agronome. Propriétaire d'un domaine (Ferme Lebailly) situé à 1 km du lieu-dit « Haouche El-Alia » (là où se trouve de nos jours le cimetière El-Alia), il est élu maire de Maison-Carrée en 1893, puis conseiller général du département d'Alger en 1904 et gardera ses deux mandats jusqu'en 1913. Une avenue de la ville (à Belfort, en face de la prison de l'Harrach) portait son nom à l'époque coloniale.

- Georges Altairac (1888-1956) : Fils aîné de Frédéric Altairac, il était juge au tribunal du commerce d’Alger et Conseiller général à Maison-Carrée. Il se maintiendra en poste jusqu'en 1937 et sera aussi élu maire de la ville en 1929. Pour ce qui est des usines de Maison-Carrée et les autres affaires de la famille Altairac, il en confia la gestion - dès 1936 - à son frère Frédéric (1893-1961) et à son propre fils René (né à Maison-Carrée en 1912).

- Raoul-Guillaume Zévaco (1893-1960) : Fils cadet de Nicolas Zévaco, il fut lui aussi pharmacien et hérita à la fois de ses vastes propriétés et de son engagement politique à droite. Maire de Maison-Carrée et délégué à l'Assemblée algérienne, il fut aussi ancien combattant de la Guerre de 1914-1918 et vice-président de l'Association des Anciens combattants de Maison-Carrée. Fait Chevalier de la Légion d'Honneur en décembre 1933, il se montrera farouche défenseur de l'Algérie française pendant la guerre d'Algérie (1954-1962). Il devient directeur du quotidien Les Échos d'Alger en mars 1960 et sera tué par les hommes du FLN le 29 septembre de la même année avec son fils aîné Paul dans sa propriété du côté de Chenoua (Tipaza).

- Léon-Charles-Josèphe Eldin (1868-1934) : Fils cadet d'un ancien gendarme du département des Vosges qui s'établit à Maison-Carrée vers 1880. Léon Eldin devient architecte dans la ville, puis inspecteur des monuments historiques. Il était aussi propriétaire d'une briqueterie-tuilerie dans les environs de Rouïba. Élu au conseil municipal de Maison-Carrée en 1899, il devient 1er adjoint au maire à partir de 1912 puis fera office de maire pendant une grande partie de la 1re Guerre mondiale (1914-1918) (où il eut à faire face à la grande inondation de 1916) avant de reprendre ses fonctions de conseiller jusqu'en 1919. Élu 3e adjoint au maire en 1929, il est décoré de la Légion d'Honneur en 1933[16]. Il meurt en décembre 1934 des suites d’une longue maladie.

- Jacques-Louis-Édouard Duroux (1878-1944) : Né à Maison-Carrée, il est fils unique d'un soldat de l'armée coloniale originaire du Limousin et établi en Algérie, vers 1860, comme commerçant et viticulteur. Membre du conseil d’administration de la Société Agricole Algérienne, propriétaire de la grande minoterie Les Moulins de l’Harrach et d’un certain nombre d’immeubles à Maison-Carrée, Jacques Duroux possédait aussi un vignoble de 588 hectares à Rouïba ainsi que le journal L'Écho d'Alger (longtemps dirigé par la suite par Alain de Sérigny). Au milieu des années 1930, il détenait probablement la plus grosse fortune d'Algérie. Membre influent du parti radical-socialiste (gauche modérée), il est élu conseiller municipal de Maison-Carrée en 1912, puis conseiller général de Maison-Carrée en décembre 1919 (il présidera au Conseil Général d'Alger jusqu'en 1937) avant de devenir membre des Délégations financières de l'Algérie en avril 1920. Il se présente aux élections sénatoriales du 9 janvier 1921 à Alger et siégera ainsi au Sénat français jusqu'en 1939, se distinguant alors comme membre des commissions de la marine, celle de l'Algérie dont il était vice-président, celle du commerce, de l'industrie. Il fut aussi vice-président de la commission du travail et des postes qu'il va ensuite présider à partir de juin 1935. Il perd définitivement son mandat de Sénateur en juin 1939, et quitte alors la vie politique pour se consacrer à son journal algérois, jusqu'à sa mort en juin 1944.

- Abdelkader Guenfoud (18??-19??) : Originaire de l’Algérois, il travaillait comme chauffeur de voiture à Maison-Carrée au moment où il prend part à la création du club USMMC en 1935 et dont il deviendra le 5e président en 1941. Parallèlement à cela, il s'engage très tôt dans le mouvement national algérien et devient responsable de la section locale de l’ENA en 1936. Il passe ensuite au PPA lorsque le premier parti sera dissous par les autorités coloniales et, à ce titre, il anime les élections d'octobre 1937 et fait triompher la candidature de Messali Hadj qui obtient 455 voix sur 527 votants musulmans de Maison-Carrée.

- Cherif Slimani (1896-19??) : Originaire de Aïn-Bessam, il effectue quinze ans de service militaire dans une unité de Tirailleurs algériens avant d'être rendu à la vie civile, le 13 décembre 1933. Il s'installe alors à Maison-Carrée où il travaille comme marchand de légumes, adhère au PPA en 1937 et devient trésorier de la section locale du parti en 1938.

- Ahmed Mokrane (1902-19??) : Né le 8 mars 1902 à El-Harrach, il appartenait à une famille modeste dont le père était boulanger. N'ayant pas pu obtenir son Certificat d’Études, il effectue deux ans de service militaire comme simple soldat à Alger. Démobilisé, il revient à Maison-Carrée où il exerce les professions de chauffeur de taxi et de garçon laitier. Il adhère au PPA en 1937 et devient vice-président de la section locale du parti en 1938. Il était aussi conseil municipal et siégeait comme assesseur dans le Conseil d'Administration de l'USMMC.

- Ali Bennanoune (1904-19??) : Originaire de Palestro (actuellement Lakhdaria), il émigre en France métropolitaine en 1924 et s’installe à Lyon où il travaille comme ouvrier dans la métallurgie. En 1933, il est membre fondateur de l’Association des Travailleurs Algériens de Lyon qui s’affilie dès l'année suivante au premier parti nationaliste algérien, l’Étoile nord-africaine (ENA) de Messali Hadj qu'il côtoiera de près, et deviendra chef de la section à lyonnaise du parti jusqu'à sa dissolution par les autorités françaises. Rentré en Algérie en septembre 1937, Ali Bennanoune s’établit à Maison-Carrée où il habite le quartier Fouquereau et travaille comme journalier. Après la relance de l'ENA sous le nom du Parti du peuple algérien (PPA, mars 1937) et son implantation en Algérie avec le retour de Messali au pays (juin 1937), Bennanoune devient secrétaire de la section de Maison-Carrée et se distingua particulièrement le 7 mai 1938 en menant une grande manifestation en faveur du grand militant Mohamed Douar. En juin de la même année, il loue un nouveau local pour la section PPA de Maison-Carrée où y organise (21 juin 1938) une importante réunion dont le but était de rechercher des volontaires pour créer des sections nouvelles dans les localités de l’intérieur. Arrêté en janvier 1939, il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour ses activités jugées subversives et anti-françaises. Bennanoune persiste pourtant dans son action et sera une nouvelle fois arrêté par les autorités coloniales (19 avril 1939), alors qu'il tenait réunion à Maison-Carrée avec tout un groupe de dirigeants du parti : le 17 mars 1941, il est condamné par le tribunal militaire d’Alger à neuf ans de travaux forcés, vingt ans d’interdiction de séjour et à la perte de ses droits civiques.

- Mohamed Bourass (1908-1941) : Originaire de Miliana, il s’installe en 1926 à Maison-Carrée où il travaillait comme dactylographe dans la minoterie Duroux. Sportif, il fréquentait au cours de cette période les cercles proches de l’Association des Ulémas et se rallia très tôt au mouvement nationaliste qu'incarnait alors le PPA de Messali Hadj. C’est dans ce contexte qu’il fonde, en 1935 à Alger, le premier groupe de scout musulmans (baptisé El-Falah) puis, à la suite de sa participation au grand congrès nationaliste de 1939, il va créer, sous le patronage de Abdelhamid Ben Badis, une Fédération Nationale des Scouts Musulmans Algériens dont il organisera le camp fédéral et le congrès constitutif à Maison-Carrée en juillet 1939. Avec la débâcle française de juin 1940, Mohamed Bouras crut le moment venu pour lancer la lutte armée contre la présence coloniale et aurait alors tenté de nouer des contacts avec les Allemands pour qu’ils fournissent des armes à une insurrection algérienne. Mais, comme tous les autres leaders nationalistes, Bouras était étroitement surveillé et fut donc repéré par les services français. Arrêté le 8 mai 1941, il fut jugé et condamné à mort pour intelligence avec l’ennemi.

- Mokrane Bourmache, dit Ouazzani (1913-1965) : Originaire de Kabylie, il exerce comme cuisinier dans divers restaurants à Alger. Autodidacte, il parle et écrit couramment l’arabe. Il adhère à l’ENA en 1936 et devient responsable de la section de Belcourt du PPA dès la création du parti en 1937 avant d'être transféré à Maison-Carrée. Membre du comité directeur du PPA d’Alger en 1938, il est condamné (17 mars 1941) à neuf ans de travaux forcés, 20 ans d’interdiction de séjour et à la perte de ses droits civiques. Torturé et mis en isolement total dans la prison de Miliana, Bourmache perd la raison et se fait hospitaliser dans l’établissement psychiatrique de Blida de 1944 jusqu'à sa mort en 1965.

- Abdallah Habachi (19??-19??) : Natif de Maison-Carrée, il rejoint d'abord le MTLD et prendra position pour Messali dans la crise qui secoue le parti. Membre de l’Organisation Spéciale (OS) dès 1947, il prend part à la Guerre de Libération dès la première heure et sera désigné comme membre du Conseil National de la Révolution (CNR) le 28 juillet 1954.

- Rabie Bouchama (1916-1959) : Natif du village de Guenzet à Ath-Yaala (Kabylie des Babors), il fut attiré dès sa jeunesse par le mouvement réformiste et adhéra à l'Association des Ulémas Musulmans Algériens en 1937. Efficace et bon tribun, il est envoyé en France pour assister le cheikh Ouarthilani dans son travail parmi la communauté d’émigrés algériens. Il rentre en Algérie 1938 et s'établit durant un peu moins d'un an auprès du cheikh Abdelhamid Benbadis à Constantine. Il sera ensuite appointé comme enseignant dans une des écoles de l'Association à Kherrata et c'est ainsi que ses activités nationalistes lui vaudront une arrestation et une condamnation à mort en première instance lors des graves événements qui ont marqué cette région après le 8 mai 1945. Libéré l'année suivante après avoir fait appel, l'Association le transfert d'abord comme enseignant dans une de ses écoles algéroises avant qu'il ne soit nommé, en 1948, directeur de l'école Ethabat à Maison-Carrée. En 1952 il est envoyé une nouvelle fois en France pour un an. Il fit la connaissance du futur colonel Amirouche, un des fondateurs du FLN, avec qui il entretiendra des liens très étroits et qu'il soutiendra clandestinement depuis son poste à Maison-Carrée dès le début de la Guerre de Libération en 1954. Bien que ses accointances avec les milieux nationalistes soient connues (l'éloge funèbre qu'il déclama en 1956 aux funérailles de Rachid Kourifa, chef FLN de Maison-Carrée ainsi que ses poèmes patriotiques restent fameux), les services de sécurité français n'ont pu s'assurer de ses rapports avec l'ALN qu'en 1959. L'homme sera alors arrêté le 17 janvier de cette année avec pour motif officiel d'avoir profané le drapeau français. Gardé au secret dans une ferme du côté de Larbatache (Mitidja), il sera longuement torturé avant son exécution en mai 1959. Une rue de la ville ainsi qu'une école et une mosquée seront baptisées en son nom après l'indépendance.

- Kouider Djouhri, dit Jury VII (1925-19??): Né à Maison-Carrée le 25 avril 1925, il est né dans le quartier de la Faïence. Pugiliste très doué, il devient professionnel en 1944 et s'établit en métropole en 1946 où il se distingue par de nombreuses victoires contre les grands noms de la boxe de l'époque.

- Abdelhamid Tata (1925-1962) : Natif de Zéralda, il a grandi dans le quartier Sainte-Corine à Maison-Carrée. Soudeur de métier, il travaillait souvent comme porteur au port d'Alger dans sa jeunesse avant de trouver un emploi à l'usine de l'air liquide du Carroubier. Il rejoint les maquis de l'ALN dans la région de Tablat (Wilaya IV) en 1956 et consacre son savoir-faire technique à la fabrication de bombes artisanales. Devenu capitaine en 1959, il est nommé responsable politico-militaire de la Zone 1. Il trouve la mort dans une embuscade sur l'Oued Isser le 22 février 1962. Une école de la ville fut baptisée en son nom après l'indépendance.

- Jean Scotto (19??-1993) : Fils d'un cafetier européen d'Hussein-Dey, il devient prêtre en 1936 et tient une paroisse à Alger-centre. Au début de la guerre de 1939-1945, il échappe de peu à la captivité puis s'engage avec les Américains en 1942 et participe au débarquement de Provence en 1944, ce qui lui vaudra la Croix de Guerre et la Légion d'Honneur. Après la guerre, il poursuit ses activités pastorales, d'abord à Birmandreis puis à Hussein-Dey de 1948 à 1954. Sympathisant de la cause algérienne, il noue des contacts avec certains dirigeants du FLN et n'hésite pas à les aider directement dès décembre 1954. Devenu curé de Bab El Oued en 1955, il n'hésite pas à prendre parti contre les manifestations Algérie française de 1958, à dénoncer la pratique de la torture contre les militants algériens. En 1961, il est nommé curé de Maison-Carrée et y prendra, à l'Indépendance du pays en 1962, la nationalité algérienne, alors que la plupart des Européens ont quitté le pays. En 1963, il est chargé de la paroisse de Belcourt (actuellement Belouezdad) où il se rendit tellement populaire qu'il se fera élire, malgré lui, aux élections municipales de 1967. Il devient évêque de Constantine et de Annaba en 1970, il se distinguera sur le plan international en participant au Congrès Mondial des Chrétiens pour la Palestine où il fut chaleureusement reçu par Yasser Arafat lui-même. Il meurt en 1993 au cours d'une visite familiale en France, au moment où un groupe de personnalités commençait à songer à le présenter pour le Prix Nobel de la Paix.

- Dahmane El Harrachi, de son vrai nom Abderrahmane Amrani (1926-1980) : Originaire d'El Biar (Alger), sa famille s'installe à Maison-Carrée peu après sa naissance. Il se fera connaître dans le milieu châabi de la capitale française et y enregistrera son premier album en 1956. Rentré en Algérie au milieu des années 1970, il marqua à jamais le genre par un style rénové et très propre à lui et il se fera une réelle notoriété sur le tard, jusqu'à son décès tragique dans un accident de voiture en 1980.

- Saïd Kourifa, dit Rachid (1931-1956) : Né à Maison-Carrée, il a grandi dans le quartier dit de l'Engrais dans la rive gauche. Menant un groupe local de militants nationalistes locaux, il se trouvait responsable du secteur FLN-ALN de Maison-Carrée lors des premières années de la Guerre d'Algérie. Le 26 septembre 1956, il mène une opération où il exécute lui-même un certain Zinet, connu dans la région comme collaborateur avec les autorités coloniales. En se retirant des lieux, Kourifa tombe par hasard sur une patrouille française et trouve la mort dans l'accrochage qui s'ensuivit. Ses funérailles donnèrent lieu à un grand rassemblement populaire à l'époque. Étant le premier harrachi à tomber dans cette guerre, on baptisera une école et un quartier de la ville en son nom après l'indépendance.

- Boualem Benamar, dit Si Boualem (19??-1957 ?) : Militant nationaliste et président de l'USMMC de 1954 à 1956, il quitte son poste pour rejoindre les maquis de l'ALN. Pris par l'armée coloniale à la frontière algéro-tunisienne, il serait mort sous la torture.

- Philippe Le Pivain (1931-1962) : Né en Bretagne dans une famille de conservateurs catholiques, il était le fils d'un contre-amiral français et choisira comme lui la carrière militaire. Devenu capitaine, il est muté en Allemagne en juin 1961, mais il déserte et gagne clandestinement l’Algérie en novembre pour y rallier l’OAS dont le chef, le général Salan, lui confie le secteur de Maison-Carrée. Extrémiste, il organise des attentats dans son secteur et notamment dans une école où se côtoyaient musulmans et européens, tandis que lui et ses hommes n'hésitaient pas à exécuter tout Algérien musulman considéré par lui comme « fellagha » de manière systématique. Aussi, lorsque le commandement de l'OAS décide de la liquidation de Michel Leroy (responsable du Front National) et de René Villard (responsable civil de France-Résurrection) accusés d’avoir proposé la partition de l’Algérie en deux pays, c'est à lui que la mission fut confiée et c'est lui-même qui exécutera les deux hommes (19 janvier 1962) dans les dunes de Fort-de-l'Eau (actuellement Bordj-El-Kifane). Trois semaines plus tard, il fut averti qu’il était trahi par des membres de l’organisation mais il aurait refusé de différer un rendez-vous qu’il avait pris sur ordre de Salan : le 7 février 1962 à 18 heures, Le Pivain est abattu par les gendarmes mobiles alors qu'il tentait de fuir après avoir été intercepté à Belcourt.

- Zohra Amrane, dite Malika (1939-2005) : Jeune lycéenne, elle rejoint le FLN en 1956 et se voit affectée à la Zone 4 de la Wilaya III à partir de janvier 1959 où elle va travailler sous les ordres du capitaine Krim Rabah, son futur époux. Le 4 janvier 1960, elle se charge de déposer une bombe à la gare de Maison-Carrée dans un attentat qui fera plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels.

- Zohra Tadjer, dite Rosa (1940-1958) : Née à Alger, elle habitait Maison-Carrée où elle s'engage très jeune dans les rangs du FLN. Le 25 janvier 1958, à 18 ans, elle est arrêtée par les services de renseignements français à Bord-Menaïel au motif qu'elle confectionnait un drapeau algérien. On essaye alors de la convaincre de changer de bord et elle fit semblant d'accepter, mais un peu trop facilement aux yeux du capitaine Paul-Alain Léger qui la soupçonnait de chercher juste à se faire libérer pour rejoindre le maquis. On décide alors de l'utiliser : une liste de noms de militants et de hauts gradés du FLN, supposés collaborateurs, fut mise à sa portée juste avant sa libération et la jeune fille crut naïvement détenir les noms de traîtres. Parvenue dans le maquis, elle fut conduite auprès du colonel Amirouche, chef de la Wilaya III, à qui elle communiqua ses informations. Ne faisant pas dans le détail, Amirouche aurait ordonné la liquidation de toutes les personnes indiquées par Zohra. Ce fut la fameuse affaire de la "Bleuite"[17]. Peu de temps après, la jeune femme fut à son tour accusée de collaboration avec l'armée coloniale : arrêtée par le capitaine Ahcène Mahiouz, chef FLN de la zone, elle fut soumise à la question et atrocement torturée avant d'être condamnée à mort et égorgée. La vérité à son sujet ne sera connue qu'en 1987 lors d'une déclaration du capitaine Léger à un journaliste français, mais sa mémoire n'a pas été officiellement réhabilitée en Algérie à ce jour.

- Smaïn Lamari (1941-2007) : Originaire de Beni-Slimane, sa famille s'établit très tôt à El-Harrach où il a grandi et toujours vécu. Engagé dans la police algérienne en 1962, il passe rapidement aux Forces navales comme sous-lieutenant après une formation en URSS. Il rejoint les Services de Renseignements en 1966 et y gravit tous les échelons jusqu'au grade de général-major. En 1992, il prend la tête du département chargé du contre-espionnage, une des trois branches du Département du Renseignement et de la Sécurité (DRS), et compte dès lors parmi les hommes les plus influents du pays. Il restera en fonction jusqu'à sa mort en août 2007 des suites d'une brève maladie.

- Ali Dilem (1967-) : Né à El-Harrach le 27 juin 1967, il a grandi dans le quartier de Belfort (actuellement Hassan Badi). Caricaturiste de talent, Dilem entame sa carrière journalistique en 1989 dans le journal Alger Républicain avant de passer au quotidien Le Matin en 1991 puis Liberté où il exerce depuis 1996 jusqu'à ce jour.

Notes et références

- [PDF]Recensement 2008 de la population algérienne, wilaya d'Alger, sur le site de l'ONS.

- Journal officiel de la République Algérienne du 19/12/1984, page 1514, délimitation du territoire de la commune d'El Harrach.

- Mohand-Akli Haddadou, Dictionnaire toponymique et historique de l'Algérie, Tizi Ouzou, Éditions Achab, , 636 p. (ISBN 978-9947-972-25-0), p. 284.

- Tunis et Alger au XVIIIe siècle. Mémoires rassemblés par Joseph Cuoq, Sindbad, 1983, page ??.

- Le supérieur général s'installe à Rome en 1953, cf Francis Nolan, Histoire des Pères blancs entre les deux guerres, Paris, Éditions Karthala, 2015, p. 9

- En 1926, ces deux lignes rurales furent séparées du réseau urbain de la CFRA (électrifié) et rattachées aux Chemins de Fer Algériens d’État (CFAE).

- Selon les archives municipales, le propriétaire de l'immeuble n’était autre que Nicolas Zévaco.

- Ce vaste terrain faisait jadis partie de la zone marécageuse du vallon et relevait de l’administration des domaines qui le concéda à la commune de Maison-Carrée par décret le 2 janvier 1864

- Site de l'École Nationale Polytechnique

- Site de l'Institut National Agronomique

- Le transfert de cet établissement de Rouiba vers ce qui était appelé "Plateau de Belfort" fut à l'initiative du docteur Trabut et Roger Marès, à la suite d'une demande de De Peyerimhoff, directeur de l'Agriculture et de la Colonisation au Gouvernement Général de l'Algérie et après adoption du projet par les Délégations Financières, le parlement colonial.

- Site de l'EPAU

- La municipalité de Maison-Carrée avait entamé le projet d'un stade communal conforme aux normes dès le début des années 1920 mais qui ne sera finalement réalisé qu'en 1930. Le site qui fut choisi se situait alors à la sortie de la ville, à l’intersection des routes de Rivet (act. Meftah) en face de la Minoterie Duroux. Ce terrain appartenait au départ à la famille Altairac, mais le stade sera appelé « Stade Zévaco » car réalisé essentiellement grâce aux dons de la famille Zévaco dont le chef était aussi président du club RCMC. Le nom perdurera dans l'usage populaire jusqu'à nos jours, le site abritant actuellement une salle de sport communale.

- Journal Les Echos d'Alger, édition du 08/08/1917

- Journal Les Echos d'Alger, édition du 06/06/1928

- Journal Les Echos d'Alger, édition du 06/02/1933

- Guerre d'Algérie, guerre des coups bas.

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel de la commune d’El-Harrach

- Ressource relative à la musique :