Canal de l'Ourcq

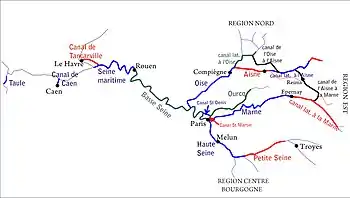

Le canal de l’Ourcq est un canal du Bassin parisien.

| Canal de l'Ourcq | |

Le canal près de Vignely. | |

| Géographie | |

|---|---|

| Pays | France |

| Coordonnées | 48° 51′ 00″ N, 2° 22′ 00″ E |

| Début | Silly-la-Poterie |

| Fin | Bassin de la Villette |

| Traverse | Oise, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis |

| Caractéristiques | |

| Statut actuel | En service de Silly-la-Poterie à Mareuil-sur-Ourcq et de Mary-sur-Marne au bassin de la Villette Radié de Mareuil-sur-Ourcq à Mary-sur-Marne |

| Longueur | 96,6 km |

| Altitudes | Début : m Fin : m Maximale : 60,60 m Minimale : 51,60 m |

| Infrastructures | |

| Écluses | 6 |

| Histoire | |

| Année début travaux | 1802 |

| Année d'ouverture | 1822 |

| Concepteur | Pierre-Simon Girard |

Avant de commencer à Mareuil-sur-Ourcq pour rejoindre le bassin de la Villette à Paris, la rivière l'Ourcq est canalisée et navigable depuis le « Port aux Perches » sur la commune de Silly-la-Poterie.

Avec le canal Saint-Denis, le bassin de la Villette et le canal Saint-Martin, il constitue le réseau des canaux parisiens, long de 130 km et qui appartient à la ville de Paris. Sa construction débute en 1802 et s'achève en 1825. Il fait l'objet par la suite de plusieurs remaniements notamment l'ajout de cinq écluses, d'une usine alimentant le canal en eau à Trilbardou et l'élargissement du gabarit sur les onze premiers kilomètres.

À l'origine, le canal a pour premier objectif d'alimenter Paris en eau potable ; aujourd'hui, son utilisation est réservée à la voirie. Jusque dans les années 1960, il est parcouru sur toute sa longueur par les flûtes d'Ourcq, péniches adaptées au petit gabarit de la plus grande partie du canal. Depuis 1962, seuls les onze premiers kilomètres, entre le bassin de la Villette et Aulnay-sous-Bois, exempts d'écluses, sont ouverts au trafic commercial : environ un million de tonnes sont transportées chaque année par des péniches dont le port en lourd ne peut excéder 400 tonnes. Au-delà, le canal, dont la profondeur est désormais de 80 cm, est destiné à la plaisance. Le canal de l'Ourcq est également utilisé depuis sa création pour alimenter en eau les canaux Saint-Martin et Saint-Denis. Depuis la fin des années 1990, les abords du canal situés dans l'agglomération parisienne sont réhabilités et aménagés pour en faire un axe vert ouvert aux activités de loisir tels que le cyclotourisme et la randonnée pédestre.

Géographie

La rivière Ourcq prend sa source dans une prairie humide au sud de Courmont à quelques pas de l'autoroute A4 dans le département de l'Aisne.

À partir du petit village de Silly-la-Poterie, au lieu-dit Port-aux-Perches au bord de la forêt de Retz, commence la partie canalisée de la rivière. Cette petite rivière suit une large vallée et se jette dans la Marne, à Mary-sur-Marne, près de Lizy-sur-Ourcq, après un cours d'environ 87 km. Les travaux de canalisation ont détourné la rivière à partir de Mareuil. La majeure partie de son eau se dirige alors vers Paris par un canal en site propre, le canal de l'Ourcq proprement dit, d'une longueur de 96,6 km[1].

En entrant dans Paris, le canal passe sous le pont levant de la rue de Crimée pour s'élargir dans la grande gare d'eau de la Villette. Il alimente alors le canal Saint-Martin et le canal Saint-Denis.

Histoire

L'Ourcq

Les premiers travaux furent inspirés par les besoins de l'approvisionnement de la capitale en bois de chauffage et de construction tirés de la forêt de Retz, propriété sous l'Ancien Régime des familles de Valois et d'Orléans. Cette forêt fut un immense domaine de chasse mais surtout la source de revenus considérables.

François de Valois, futur François Ier, réorganise la forêt pour y assouvir sa passion. Il crée la capitainerie des chasses de Villers-Cotterêts, fait percer les premières laies forestières, construire le château et capter les sources. C'est Léonard de Vinci qui aurait réalisé les premiers essais d'écluse à sas de France, sur la rivière de l'Ourcq.

Après 1560 commence la canalisation de l'Ourcq, la construction de réservoirs dont les étangs de la Ramée et d'un système de flottage et d'écluses simples (des pertuis) permettant d'acheminer vers Paris les produits de la forêt.

En 1661, les privilèges et péages de l'Ourcq sont attribués à Philippe d'Orléans, par Louis XIV, son frère. Cette mesure est à l'origine du « canal des Ducs », œuvre de Louis de Règemortes au XVIIIe siècle.

Durant la Première Guerre mondiale, le , un obus lancé par la Grosse Bertha explose entre la porte de Pantin et le canal de l'Ourcq[2]; le , une bombe larguée par des avions allemands explose dans le canal de l'Ourcq, en face des Grands Moulins de Pantin[2].

Le problème de l'eau potable à Paris

Lorsque Paris était encore Lutèce, les habitants de l'île de la Cité utilisaient l’eau fournie par la Seine. À l’époque gallo-romaine, lorsque la montagne Sainte-Geneviève fut habitée, la qualité de l’eau était médiocre et la population allait découvrir les thermes romains ou les bains publics en se romanisant.

Au IVe siècle, on entreprit donc la construction de l'aqueduc d’Arcueil, attribué à l'empereur Julien. Il amenait aux thermes de Cluny les eaux de sources des coteaux de Rungis, de L'Haÿ, de Cachan et d'Arcueil par la voie romaine d’Orléans (actuelle rue Saint-Jacques). Il y avait aussi un second aqueduc qui longeait la Seine.

Après la chute de Rome, les aqueducs furent en grande partie détruits. Les Mérovingiens, autant que les Carolingiens, puisaient l’eau de Seine, les sources de Belleville et du Pré-Saint-Gervais. Cela pendant quatre siècles. Les abbayes de Saint-Laurent et de Saint-Martin-des-Champs firent dériver les eaux des Prés Saint-Gervais venant des hauteurs de Romainville et de Ménilmontant. Les religieux établirent auprès de leur couvent des fontaines.

Philippe-Auguste, en établissant les Halles de Paris, y fit arriver l'eau des Prés Saint-Gervais pour la distribuer dans deux fontaines, dont l'une était celle des Innocents. Elle était d'abord placée à l'angle des rues aux Fers et Saint-Denis et adossée à l'église des Saints-Innocents. Elle fut reconstruite au milieu du marché en 1786 puis placée au milieu du square des Innocents.

Au début du XVIIe siècle, on construisit la pompe de La Samaritaine et on ordonna les travaux du nouvel aqueduc d'Arcueil.

Un grand nombre de nouvelles fontaines sont dues à Louis XIV mais globalement, malgré quelques travaux sous le Roi Soleil, le début du XVIIIe siècle ne fut marqué par aucune amélioration notable sur le volume d'eau par tête d'habitant : la ville grandissait et le débit était même inférieur à celui du XIIIe siècle ! Pierre-Paul Riquet, baron de Bonrepos et ingénieur du canal du Midi, proposa déjà d'amener l'Ourcq à Paris par un canal navigable, jusqu'à l'actuelle place de la Nation. Sa mort en 1680 et la disgrâce de son protecteur Colbert firent avorter ce projet au demeurant fort coûteux.

Devant une telle situation, les milieux éclairés, Voltaire et Beaumarchais en tête, se mirent au travail. Le mathématicien Antoine Deparcieux proposa en 1762 de capter les eaux de l'Yvette, ce qui aurait donné 40 000 m3 supplémentaires d'eau potable et permis de nettoyer les rues et les quelques égouts qui en avaient bien besoin. Louis XV approuva le projet qui n'eut aucune suite.

La navigation n'est pas oubliée

Au cours de cette même période, en 1749, le duc d'Orléans confia à l'ingénieur Louis de Règemortes la mission de moderniser les ouvrages de navigation de l'Ourcq. C'est ainsi que l'ingénieur dota la rivière de véritables écluses à sas en remplacement des pertuis et des bassins à portes marinières qui l'équipaient depuis l'origine. Ces travaux s'achevèrent vers 1756 avec la construction d'une grande écluse dans le parc du château de Lizy-sur-Ourcq, sur une dérivation artificielle de l'Ourcq.

Retour sur le problème de l'eau potable

En 1782, Nicolas Defer de la Nouere proposa de détourner les eaux de la Bièvre ce qui avait le mérite de diminuer le devis de Deparcieux. Louis XVI appuya le projet, les travaux commencèrent en 1788 et furent immédiatement interrompus par l'action des puissantes corporations, mégissiers, tanneurs et teinturiers qui bordaient la Bièvre et voyaient déjà la rivière à sec.

Dès la fin du XVIIIe siècle, l'idée de Riquet fut reprise notamment par Jean-Pierre Brullée qui proposa la dérivation de la Beuvronne, un affluent de l'Ourcq, projet repris par l'académicien-abbé Charles Bossut et Solages qui avaient racheté les droits.

La Révolution

Ces projets furent interrompus lors de la Révolution. Néanmoins, le droit au travail devint, dès 1789, une préoccupation des constituants. Ainsi, selon le politiste Pierre Rosanvallon, « moins de deux mois après la prise de la Bastille, les pouvoirs publics » organisent de grands travaux, dont « la canalisation de l'Ourcq, enlèvement d'immondices sur les bords de la Seine, travaux divers d'aménagement des faubourgs, etc. »[3].

Bonaparte et le canal de l'Ourcq

L'historien Georges Poisson raconte qu'en 1801 un projet à la fois utilitaire et architectural allait naître :

Chaptal, dans ses mémoires, a essayé de s'en attribuer la conception. Il raconte que, un jour de 1801, se promenant dans les jardins de Malmaison avec Bonaparte, celui-ci lui déclara : « J'ai l'intention de faire de Paris la plus belle capitale du monde... Je veux faire quelque chose de grand et d'utile pour Paris. Quelles seraient vos idées à ce sujet ? — Donnez-lui de l'eau. — Bah, de l'eau ! Plusieurs fontaines et un grand fleuve coulent dans Paris. — Il est vrai que des fontaines et un grand fleuve coulent dans Paris, mais il n'est pas moins vrai que l'eau s'y vend à la bouteille et que c'est un impôt énorme que paie le peuple, car il faut une voie d'eau par personne et par ménage, ce qui, à 25 sous la voie, fait plus de 36 francs par an, et vous n'avez aujourd'hui ni fontaines publiques ni abreuvoirs, ni moyen de laver les rues. — Quels seraient vos moyens pour donner de l'eau à Paris ? — Je vous en proposerai deux. Le premier serait de construire trois pompes à feu... Le second projet consisterait à amener la rivière Ourcq à Paris : cette rivière qui est à 22 lieues, verse ses eaux dans la Marne ; la Marne se vide dans la Seine ; de sorte que l'Ourcq peut être aisément amené au haut de la Villette, d'où ses eaux se répandraient dans Paris. — J'adopte ce dernier projet, envoyez chercher M. Gauthey, et dites-lui de placer demain 500 hommes pour creuser le canal ».

(Émiland Gauthey avait déjà montré avec brio son savoir-faire en matière de canaux en construisant, de 1783 à 1793, le canal du Centre)

« Les choses n'allèrent pas tout à fait aussi vite, continue Chaptal, mais, le lendemain, Gauthey reçut l'ordre de se rendre sur les lieux et de parcourir la ligne pour faire un rapport. À son retour, le rapport fut approuvé et l'exécution ordonnée. On en estima approximativement la dépense à 12 ou 15 millions. »

« Il est bien certain que Chaptal, entraîné par son animosité contre Bonaparte, a voulu dans ce passage, se donner le beau rôle : il l'a fait avec une maladresse naïve. Comment supposer que le Premier Consul, avec la clarté d'esprit qu'on lui connaît, ait pu, sur le simple énoncé d'un projet, en ordonner immédiatement l'exécution, sans se soucier des expropriations, sans savoir si les plans étaient prêts et à combien s'élèverait la dépense. Mais l'idée lui plut, il la mûrit et en mai 1802, une loi décida de capter les eaux de l'Ourcq et de les amener à Paris. »

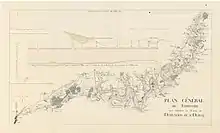

La construction du canal

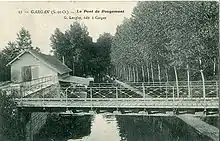

Derrière le pont se trouve un abri à péniche. Le pont était destiné au passage des personnes, des véhicules, mais également de la ligne des Coquetiers.

Une fois le décret du 29 floréal an X () promulgué, les études pour le tracé du canal débutèrent rapidement : la première pierre est posée le . Le financement est pris sur le produit de l’octroi, complété par une taxe sur les vins. Le décret ordonne l'ouverture d'un canal de dérivation de la rivière de l'Ourcq, vers un bassin de la ville, situé près du village de la Villette, et l'ouverture d'un canal qui part de la Seine (au-dessus du bassin de l'Arsenal) et rejoint les bassins de partage de la Villette. Il passe par Saint-Denis, la vallée de Montmorency, et rejoint la rivière d'Oise près de Pontoise.

Bonaparte, qui avait le choix parmi de grands ingénieurs du corps des Ponts et Chaussées, nomma à la tête des travaux Pierre-Simon Girard, l'un des 160 savants qui l'avaient accompagné lors de la campagne d'Égypte de 1798. Cette nomination, purement politique, sera certainement à l'origine des incessantes querelles techniques dont l'ingénieur sera l'objet.

Le projet initial est soumis en . Il comporte la grande originalité de concevoir un canal à la fois navigable, et donc avec une vitesse de flux lente, et d'eau potable, pour lequel il faut absolument éviter les eaux stagnantes (tels dans les biefs d'écluses). Sa troisième fonction consiste à alimenter les canaux Saint-Martin et Saint-Denis, conçus en même temps dans le but d'éviter aux bateaux la dangereuse traversée de Paris par la Seine au courant vif et pas encore régularisée par les barrages qui seront construits au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Girard répond à ces trois contraintes antinomiques par des études de modélisation montrant l'intérêt d'une pente variable. Cette idée est combattue par les autres membres des Ponts et Chaussées, en particulier par son directeur, Gaspard de Prony, mais les travaux ayant déjà commencé, un plan à deux pentes est retenu.

Dès l’ouverture du Canal de l’Ourcq, pendant l’hiver de 1804, il se manifeste des glissements de terrain considérables dans les talus de la tranchée du bois de Saint-Denis[4]. Girard donnera par la suite (Mémoire sur le Canal de l’Ourcq..., impr. Carilian-Gœury, 1831-1845) la description et l’explication de ces glissements, ainsi que le détails des moyens qu’il avait employés pour les réparer[5].

Les multiples querelles font que Girard sera évincé à la Restauration.

Pour les travaux des canaux Saint-Denis et Saint-Martin, le choix se porte sur René-Édouard de Villiers du Terrage.

Dans un premier temps, le canal est creusé en direction de la Beuvronne vers Claye-Souilly, il connaît plusieurs éboulements dans la tranchée du bois Saint-Denis vers Tremblay-en-France.

Après une mise en eau du bassin de la Villette le , le les eaux de la Beuvronne coulent à la fontaine des Innocents à Paris, puis le , le premier bateau part de Claye-Souilly et arrive à la Villette.

Les travaux ayant été un temps stoppés à la chute de l'Empire, le gouvernement de la Restauration va confier la concession du canal en 1818 à la Compagnie Vassal et Saint-Didier. Celle-ci doit terminer les travaux, entretenir et exploiter le canal pendant 99 ans. En contrepartie, elle recevra les péages et les revenus, tandis que la Ville de Paris se charge de l’achat des terrains et verse une somme de 7 500 000 francs de l'époque pour financer les travaux d'investissement.

C'est au cours de cette période que l'on s'aperçoit que la pente du canal est trop importante et le courant trop vif. L'ingénieur Émile Vuigner place alors sur son parcours cinq écluses à faible chute (autour de 50 cm) couplées chacune à un déversoir. Ses écluses sont constituées de deux sas jumeaux auxquels il donne un gabarit très bizarre : 58 m de long sur 3,20 m de large. Les grands bateaux dits marnois ne peuvent plus emprunter le canal, et un type nouveau de bateau, la « flûte d'Ourcq », de 28 m sur 3 et amphidrome, sera mis en chantier.

Le canal Saint-Denis est ouvert à la navigation le , ce n’est qu’à la fin 1822 que la navigation est ouverte de Saint-Denis à Mareuil-sur-Ourcq, tandis qu’au-delà, l’Ourcq canalisée depuis le XVIe siècle, et remaniée par Régemortes puis par Girard reste en service. Les premiers bateaux venant de La Ferté-Milon arrivent au bassin de la Villette. Enfin, les premiers bateaux venant de Mareuil-sur-Ourcq entrent sur le canal Saint-Martin le .

Un service de bateaux-poste a été institué en 1838. Il permettait de relier le bassin de la Villette et Meaux en trois heures, dans des conditions de confort bien supérieures à la diligence ou au chemin de fer, qui sera mis en service le . Ce dernier, plus rapide, scellera le destin de cette liaison fluviale. La gare de Meaux et le débarcadère auraient été voisins, de part et d'autre de la route départementale 603, si le service fluvial avait survécu.

Le réseau des canaux de Paris est achevé après vingt-trois ans de travaux.

En 1866, un décret impérial est pris, autorisant le pompage dans la Marne pour parfaire le débit du canal de l’Ourcq en période d’étiage. On entreprend alors la construction de l'usine élévatoire de Trilbardou qui sera équipée entre autres de pompes et moteur hydraulique Sagebien et l'usine élévatoire de Villers-lès-Rigault, à Isles-lès-Meldeuses, avec une machine à roues turbines de Louis Dominique Girard.

À la fin du XIXe siècle, la Villette, et ses deux bassins, est devenue l'un des principaux quartiers industriels de Paris. Le port permet l'arrivage de denrées alimentaires et de matières premières venant de différentes régions du monde. Il est alors un des principaux ports français.

Qualité de l'eau à Paris

| Dénomination des eaux | Poids des sels | Cuisson des aliments | Solution savonneuse |

|---|---|---|---|

| Seine | 0,378 g | cuits | Louchit |

| Ourcq | 0,417 g | bien cuits | Louchit mais en gardant sa transparence |

| Beuvronne, Paris | 0,417 g | à moitié cuits | Dissolution de sel précipité par le nitrate d'argent |

| Bièvre | 1,638 g | à moitié cuits | Laiteuse et compacte |

En 1832, Paris fut touché par la pandémie de choléra. Les Parisiens utilisant l'eau de l'Ourcq furent moins durement touchés, car les eaux usagées de la capitale et notamment de l'Hôtel-Dieu, situé dans l'île de la Cité, où se trouvaient de nombreux malades étaient déversées dans la Seine.

L'élargissement du Canal

Le gabarit initial du canal ne permettait qu'une navigation limitée, en raison de sa faible section qui ne permettait d’y affecter que des bateaux étroits et de faible capacité (50 à 90 tonnes). Ces flûtes d’Ourcq et demi-flûtes de l'Ourcq ont des dimensions (28 m ou 14 m de longueur sur 3 de largeur), dérivées de celles des écluses installées sur le canal par Émile Vuigner, dont les sas n'étaient que de 58 m sur 3,20 m, comme nous l'avons dit plus haut.

Afin d'y remédier et d'adapter le canal aux évolutions des besoins, le canal fut élargi à la fin du XIXe siècle, puis, à nouveau de 1925 à 1934. Le canal est à grand gabarit depuis le « carrefour des canaux » (au débouché du canal Saint-Denis à la Villette) jusqu'aux Pavillons-sous-Bois, et y accepte les bateaux de 1 000 tonnes.

Afin de tenir compte des volumes d'eau supplémentaires nécessités par ces élargissements, l'usine élévatoire de Trilbardou fut agrandie, et bénéficia de l'installation d'une machine à vapeur comme source d'énergie. Cette usine, comme celle de Villers-lès-Rigault, fonctionne toujours.

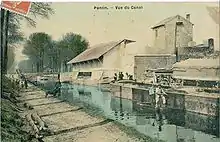

D'autres travaux d'aménagements ponctuels du canal eurent lieu, tels que la création d'un port de 800 m de long et 50 m de large à Pantin, bordé à l'époque de docks à alcool[7].

À la fin du XIXe siècle, une jonction par un plan incliné a été créée à Beauval, à l'amont de Meaux, entre la Marne et le canal, par Jules Fourier, entrepreneur en navigation, assisté des ingénieurs Sautter et Lemonnier, reprenant là une idée émise un siècle auparavant par l'ingénieur François Bossu. Cette installation a bien fonctionné plusieurs années, avant d'être abandonnée et démontée.

La navigation de commerce a cessé en 1962 sur la partie navigable du canal demeurée à petit gabarit. La navigation de plaisance a remplacé l'ancien trafic à partir de 1983.

Le transport fluvial

La partie à grand gabarit du canal, dépourvue d'écluse sur 10 km, dispose de 4 ports de fret : les ports Sérurier à Paris, de Pantin, de Bondy et de la Poudrette aux Pavillons-sous-Bois.

Selon le site de la ville de Paris, les ports des trois canaux parisiens ont un trafic annuel d'environ 1 000 000 de tonnes constitué à plus de 90 % par des matériaux de construction, sables et graviers et de produits de démolition.

Afin de limiter les transports par camion, il est régulièrement proposé d'accroître le rôle de ces canaux à grand gabarit pour le transport fluvial. À ce sujet, on peut faire remarquer qu'au moment de l'implantation du Grand Stade de France à Saint-Denis la proximité du canal Saint-Denis a permis d'imposer l'évacuation des gravats et l'approvisionnement en matériaux de construction par la voie d'eau. Cette remarque vaut aussi pour la Bibliothèque François-Mitterrand, implantée en bord de Seine.

Les projets

La création d'un nouveau port est envisagée à Bobigny sur le site Mora-Le Bronze, situé entre la RN 3 et la ligne de Grande Ceinture.

Le Conseil de Paris en date des 7 et a approuvé le lancement d'une étude sur les conditions d’implantation. La construction de ce port s'inscrit dans le projet d'aménagement de la ZAC Eco-Cité de l'Ourcq portée par la Ville de Bobigny. Il jouxte les communes de Pantin, Romainville et Noisy-le-Sec.

Ce port permettra l'évacuation des déchets valorisés par le futur centre de traitement des déchets de Romainville du Syctom (Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne), évitant ainsi le trafic d'au moins 15 000 semi-remorques par an sur la RN 3. « Dès 2008-2009, 350 000 t. de marchandises transiteront par le port. À terme, nous tablons sur 500 000 t. », estime Myriam Constantin, maire adjointe de Paris chargée des canaux[8].

Le programme d'aménagement du futur port est destiné à permettre :

- la fonction de manutention portuaire ;

- la fonction de réception, de pré-tri et d’expédition des objets encombrants ;

- la fonction de transit des conteneurs depuis ou en direction du centre multifilière de méthanisation des ordures ménagères et de tri des collectes sélectives de Romainville ;

- la fonction d’accueil des entreprises avec l’hôtel d’activité de l'éco-park, pour permettre une diversification de l’activité portuaire ;

- la fonction d’immobilier de bureaux qui s’inscrit dans la perspective à plus long terme de la réalisation d’une gare sur la ligne 11 Express du tramway d'Île-de-France.

Le Conseil de Paris a été saisi le du projet de protocole relatif à ce projet, qui doit être signé avec les villes de Bobigny et de Paris et avec le Port Autonome de Paris, le SYCTOM de l’agglomération parisienne, le SITOM 93 (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères de la Seine-Saint-Denis) et le département de la Seine-Saint-Denis[9], dans le cadre d'une démarche de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique consistant à favoriser un mode de transport alternatif au transport routier, qui constitue en outre un exemple de concrétisation de la coopération territoriale entre Paris et les collectivités riveraines du canal de l’Ourcq. Le port en est la première étape prévue pour 2012. Le reste de la ZAC se construira au fur et à mesure jusqu'à la fin de la décennie.

Les communes de Pantin (ZAC du Port), Romainville (ZAC de l'Ourcq), Noisy-le-Sec (ZAC du territoire de l'Ourcq) et Bondy (écoquartier du canal)[10] ont aussi des projets pour aménager le bord du Canal.

Le projet d'une « écluse ascenseur » à hauteur de Villers-les-Rigault n'est plus à l'ordre du jour. Elle aurait permis la jonction avec la Marne afin d'améliorer la desserte de la plaisance en région parisienne.

Le canal et les loisirs

Outre ses fonctions utilitaires, le Canal a toujours eu un rôle dans les loisirs et la sociabilité des habitants du voisinage, qui venaient y pêcher, s'y délasser...

Le canal est longé depuis 1861 par la ligne de Paris à Soissons entre la gare de Sevran – Livry et la gare de Villeparisis – Mitry-le-Neuf. Il est desservi depuis 1875 par la station de tramway Freinville – Sevran de la ligne des Coquetiers entre Bondy et Aulnay-sous-Bois ce qui en rend l'accès aisé et en fait au début du XXe siècle un lieu d'excursion prisé des Parisiens.

Aujourd'hui, le canal est apprécié des cyclistes pour les déplacements quotidiens, la promenade et les excursions par la piste cyclable goudronnée, aménagée du bassin de la Villette au lieu-dit La Rosée à Claye-Souilly, puis par le chemin de halage non revêtu, de qualité inégale selon les sections, sous forme de surface sablée ou caillouteuse, depuis La Rosée jusqu'au port aux Perches à Silly-la-Poterie, par Meaux à une cinquantaine de kilomètres de Paris et La Ferté-Milon à 90 km[11]. La piste draine en 2017 de 800 à 1 000 vélos par jour[12]. La piste cyclable est doublée sur la plus grande partie de son parcours de Paris à La Rosée par des promenades piétonnes en contrebas ou sur l'autre rive, notamment celle aménagée sur un kilomètre sur la rive nord de part et d'autre de la limite communale entre Pavillons-sous-Bois et Aulnay-sous-Bois.

Le canal est poissonneux ; il est possible d'y pêcher lorsqu'on est membre d'une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique[13].

Diverses initiatives sportives et ludiques y sont organisées, telles que l'Ourcq'Athlon[14], l'Intégrathlon[15], l'été du canal[16].

Au bord de l'écluse de Sevran, se trouve une base et un club de canoë-kayak[17], hébergé dans l'ancienne maison de l'éclusier.

Au fil du Canal

Sur son parcours, le canal traverse de nombreuses communes et voies de communications[18].

Paris

Les voies franchies sont:

Pantin

Au départ de Pantin, le canal est bordé d'une piste cyclable sur le côté nord et d'activités diverses sur le côté sud.

- Avenue du Général-Leclerc

- Rue Delizy

- Rue Raymond-Queneau, dans le quartier du Petit-Pantin

Bobigny

Sur la commune de Bobigny, l'axe sud fourmille d'activités industrielles et tertiaires ; depuis le métro vers l'autoroute A86, se trouvent un fabricant de tuyaux de poêle, un petit oratoire dédié à Saint François, une concession automobile, des commerces spécialisés, une école hôtelière, une forge, des grossistes industriels, ainsi que quelques îlots d'habitation et un certain nombre de parcelles en friche.

- Le canal est tout d'abord franchi par le pont ferroviaire de la ligne de Paris-Est à Strasbourg-Ville puis immédiatement par la ligne de la grande ceinture de Paris.

- Il est ensuite traversé par le pont de la Folie sur lequel passe l'avenue Jean-Jaurès, et mène, côté sud, vers la rue du Parc à Noisy-le-Sec.

Noisy-le-Sec

Il n'existe plus de port sur le canal, mais des projets d'éco-ZAC devraient amener à recréer un trafic fluvial de fret dans le secteur de la Folie.

Bondy

Les Pavillons-sous-Bois

- Passerelle des Écoles, prolongement de la rue des Écoles

- Pont de la Forêt, qui joint le chemin du Pont à l'avenue du 14-Juillet

- Passerelle Anatole-France

- Pont de l'Europe, anciennement Pont de la Poudrette[19], du nom de l'ancienne usine de retraitement des eaux, qui a donné son nom à la Z.I. de la Poudrette. Suivant le tracé de la route départementale 78, il joint l'avenue de Rome à l'allée de Monthyon

Autres communes

Les autres communes traversées sont, dans l'ordre : Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France, Villeparisis, Gressy, Messy, Claye-Souilly, Fresnes-sur-Marne, Charmentray, Trilbardou, Vignely, Isles-lès-Villenoy, Villenoy, Meaux, Trilport, Poincy, Varreddes, Congis-sur-Thérouanne, Isles-les-Meldeuses, Lizy-sur-Ourcq, May-en-Multien, Varinfroy, Neufchelles, Mareuil-sur-Ourcq, Marolles, La Ferté-Milon et Silly-la-Poterie.

Littérature

Mathieu Bénézet a composé un roman intitulé Pantin, canal de l'Ourcq.

Miriam Cendrars, dans sa biographie sur cet auteur, parle de Blaise Cendrars « flânant le long du canal de l'Ourcq » au bras d'une jeune femme.

Paul Féval (père), dans le roman Les Habits noirs, aux chapitres « L'Aigle de Meaux no 2 » et « Un brochet de quatorze livres », dont l'intrigue se passe sur les bords et sur le canal, y parle de l'Aigle de Meaux no 2, bateau-poste (bateau à passager, rapide, tiré par deux chevaux au galop).

Jacques Prévert y fait référence dans son poème Pater Noster, 1945[22].

Véronique Pierron, Les Miracles de l'Ourcq, 2019. Sur les bords du canal de l’Ourcq à Paris, toute une population en marge a construit des villages avec des maisons de fortune en carton, recouvertes de bâches en plastique.

Environnement

Dans le cadre du budget participatif de Paris, un radeau végétalisé d'environ 35 m2 est installé début 2020 sur le canal de l'Ourcq entre le quai de la Marne et le quai de l'Oise. Cet îlot doit favoriser la biodiversité dans l'eau et hors de l'eau[23] - [24]. Deux cygnes s'y sont établis et quatre cygneaux sont nés en [25] - [26]. Les cygnes ayant été retrouvés morts en , une plainte contre X a été déposée par l'association Paris Animaux Zoopolis (PAZ)[27].

Divers

La Poste française a édité un timbre à 4 francs consacré au canal de l’Ourcq. Mis en vente le (après une vente premier jour à Bondy le ), il est imprimé en taille douce rotative à 50 timbres par feuille et émis à 13 680 272 exemplaires[28].

L’affaire Saïd Bourarach, du nom de la victime, est une affaire criminelle dans laquelle un vigile d’origine marocaine est mort noyé dans le canal de l’Ourcq à la suite d’une agression commise par plusieurs personnes à Bobigny le mardi .

Galerie de photographies

Le canal à Villeparisis.

Le canal à Villeparisis. Aux environs de Charmentray.

Aux environs de Charmentray._Fret_sur_le_Canal_de_l'Ourcq.JPG.webp) Un automoteur de canal au pont de la mairie de Pantin.

Un automoteur de canal au pont de la mairie de Pantin. Le canal dessine un « S »,

Le canal dessine un « S »,

à Claye-Souilly. Le canal

Le canal

à Aulnay-sous-Bois. Le canal aux Pavillons-sous-Bois.

Le canal aux Pavillons-sous-Bois. Le long du canal de l'Ourcq, à Sevran.

Le long du canal de l'Ourcq, à Sevran.

Notes et références

- SANDRE, « Fiche canal de l'ourcq (F---2602) » (consulté le )

- Excelsior du 9 janvier 1919 : Carte et liste officielles des obus lancés par le canon monstre et numérotés suivant leur ordre et leur date de chute) sur Gallica.

- Pierre Rosanvallon, La nouvelle question sociale. Repenser l'État-providence., Le Seuil, 1995, p. 135

- voir plus loin

- Cf. Alexandre Collin, Recherches expérimentales sur les glissements spontanés des terrains argileux, Paris, impr. Carilian-Gœury, , « 4 - Anciennes observations ».

- Le Canal de l'Ourcq, vie et anecdotes, Michel Mérille, Amarco éditions

- SOURCE : article : Pantin de l'ouvrage collectif, Le patrimoine des communes de la Seine-Saint-Denis, Flohic éditions, Paris 1994, (ISBN 2-908958-77-5)

- Quotidien Le Parisien, édition 93 du 2 octobre 2007.

- Exposé des motifs du projet de délibération du Conseil de Paris N° 2007DVD211

- « 70 hectares au potentiel exceptionnel », sur www.ville-bondy.fr. Consulté le 7 mars 2012.

- Les voies cyclables d'Île-de-France/La piste cyclable de l'Ourcq, sur voiescyclables.free.fr, document consulté le 18 février 2021.

- Christophe Lehousse, « La Seine-Saint-Denis roule pour la Scandibérique », seinesaintdenis.fr, (consulté le ).

- « Fiche de l'association agréée Le Gardon Sevranais », sur Annuaire des associations, (consulté le ).

- Raidsnature.com - Ourcq'Athlon 2008.

- Handicapés et valides sur le même terrain, sur Le Parisien du 11 avril 2015.

- L'été du canal, l'ourcq en fêtes.

- Ourcq Can'ohé Club Sevranais (OCCS) - Présentation, sur occs.clubeo.com. Consulté le 8 août 2013.

- « Les communes au fil de l'Ourcq », sur aufildelourcq.org (consulté le ).

- Le Vieux Pont de la Poudrette

- Passerelle des Jardins Perdus

- La passerelle du jardin perdu démontée…et remplacée

- « Jacques Prévert - Pater Noster » [vidéo], sur youtube.com, (consulté le ).

- Benoit Hasse, « Paris : un nouveau «radeau écolo» amarré sur le canal de l’Ourcq », sur leparisien.fr, (consulté le ).

- « Un nouveau radeau végétalisé sur le canal de l'Ourcq », sur www.paris.fr (consulté le ).

- Benoit Hasse, « Les bébés cygnes du canal de l’Ourcq sont nés », sur leparisien.fr, (consulté le ).

- « Le nid des cygnes du canal de l’Ourcq va être protégé », sur Paris Lights Up, (consulté le ).

- Benoit Hasse, « Plainte contre la mairie de Paris après la mort des cygnes du canal de l’Ourcq », sur leparisien.fr, (consulté le ).

- « Timbre de 1992 Canal de l'Ourcq », philateliefrancaise.fr (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Pierre-Simon Girard (ingénieur en chef des ponts et chaussées, chargé du service municipal de la ville de Paris), Mémoires sur le canal de l'Ourcq et la distribution de ses eaux, sur le desséchement et l'assainissement de Paris, et les divers canaux navigables qui ont été mis à exécution ou projetés dans le bassin de la Seine pour l'extension du commerce de la capitale, t. 1, Paris, Carilian-Gœuvry, , 612 p. (lire en ligne)

- H. Alphand, M. Buffet et A. Durand-Claye, Recueil de Pièces relatives aux canaux de la ville de Paris, vol. I : Canaux de l'Ourcq et Saint-Denis, Paris, éditions Chaix, , 280 p., in 8° pl ht

- Frédéric Graber, « Le canal de l'Ourcq : entre faveur politique et questions théoriques », Les Génies de la science, no 27, , p. 26-29 (ISSN 1298-6879)

- Frédéric Graber, Paris a besoin d'eau. Projet, dispute et délibération technique dans la France napoléonienne, Paris, CNRS Editions, , 417 p. (ISBN 978-2-271-06739-5)

- Jacques de La Garde, Les Canaux de l'Ourcq : itinéraires touristiques, Paris, éditions Sauvegarde des Monuments, , 199 p. (ISBN 2-9505803-0-0)

- Philippe Vassal, Les eaux de Paris en Révolution - 1775-1825, Paris, éditions Graphein, , 256 p. (ISBN 2-910764-11-7)

- Jacques Barozzi (dir.), Les Canaux de Paris, ed. Ville de Paris, , 46 p.

- Le Canal de l'Ourcq, hier, aujourd'hui, demain (actes du colloque des 14 et 15 décembre 2002), Au fil de l'Ourcq (AFLO) (ISBN 978-2-9521497-1-6 et 2-9521497-1-2)

Articles connexes

Liens externes

- Plaquette touristique des canaux parisiens [PDF]

- Page du Canal de l'Ourcq sur le site de la Ville de Paris

- Dictionnaire des rivières et canaux dans le Projet Babel : la rivière Ourcq et ses canaux

- Au fil de l'Ourcq (association pour la mise en valeur du patrimoine naturel, historique et culturel du canal de l'Ourcq)

- Histoire du creusement du canal de l'Ourcq sous l'Empire, article BibNum.