Boury-en-Vexin

Boury-en-Vexin est une commune française située dans le département de l'Oise, en région Hauts-de-France.

| Boury-en-Vexin | |||||

Le château de Boury-en-Vexin. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Hauts-de-France | ||||

| Département | Oise | ||||

| Arrondissement | Beauvais | ||||

| Intercommunalité | CC du Vexin-Thelle | ||||

| Maire Mandat |

Marie-José Depoilly 2020-2026 |

||||

| Code postal | 60240 | ||||

| Code commune | 60095 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Bouryciens, Bouryciennes | ||||

| Population municipale |

343 hab. (2020 |

||||

| Densité | 31 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 14′ 30″ nord, 1° 44′ 13″ est | ||||

| Altitude | Min. 37 m Max. 141 m |

||||

| Superficie | 11,09 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Chaumont-en-Vexin | ||||

| Législatives | 2e circonscription de l'Oise | ||||

| Localisation | |||||

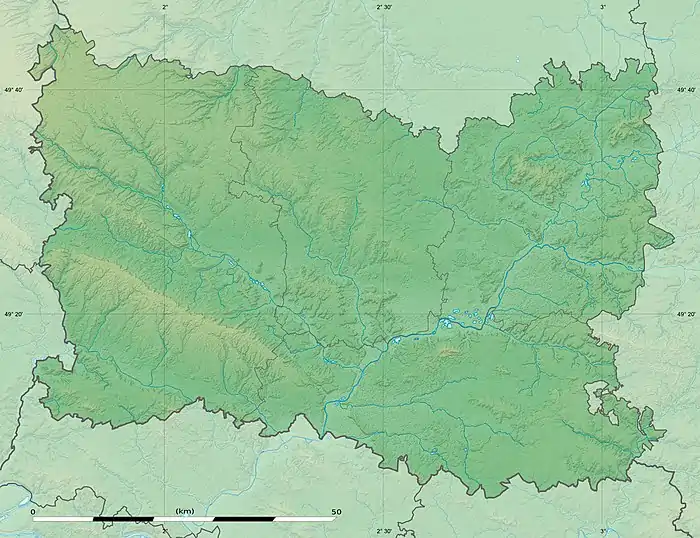

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Oise

Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | https://mairie-boury.pagesperso-orange.fr | ||||

Géographie

Description

%252C_place_du_Fort_de_Ville_1.jpg.webp)

Boury-en-Vexin, comme son nom l'indique, est un village rural picard du Vexin français de l'Oise, limitrophe des deux départements du Val-d'Oise et de l'Eure, jouxtant au sud Gisors, situé à 33 km au nord-ouest de Pontoise, à 65 km environ au nord-ouest de Paris, à 33 km au sud-ouest de Beauvais et à une cinquantaine au nord-est de Rouen.

Le territoire communal est tangenté à l'est par le tracé de l'ancienne route nationale 15.

La Voie verte de la vallée de l'Epte, qui relie Gisors à Gasny sur 28 km, qui réutilise la plateforme de la ligne de Gisors-Boisgeloup à Pacy-sur-Eure passe le long de l'Epte et permet d'admirer sa vallée, est un tronçon de l’avenue verte London-Paris par Gisors[1]. Le Sentier de grande randonnée GR152 passe dans le village.

Communes limitrophes

Hydrographie

Le territoire communal est limité à l'ouest par les lits de l'Epte, un affluent de la Seine qui servait de limite entre le Vexin français et le Duché de Normandie. Ce cours d'eau est entouré d'importantes zones humides.

Le ruisseau d'Hérouval traverse d'est en ouest le village pour confluer dans l'Epte au lieu-dit le Petit Marais.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Buhy », sur la commune de Buhy, mise en service en 1986[8] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,1 °C et la hauteur de précipitations de 727,8 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Beauvais-Tillé », sur la commune de Tillé, mise en service en 1944 et à 37 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 10,4 °C pour la période 1971-2000[12] à 10,6 °C pour 1981-2010[13], puis à 11,1 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Boury-en-Vexin est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [15] - [16] - [17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire regroupe 1 929 communes[18] - [19].

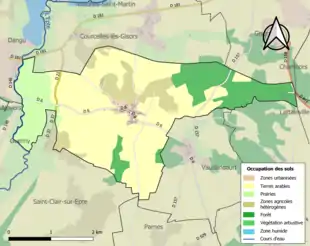

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (80 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (79,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (57,5 %), forêts (17,7 %), prairies (12,2 %), zones agricoles hétérogènes (10,3 %), zones urbanisées (2,3 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[21].

Habitat et logement

En 2018, le nombre total de logements dans la commune était de 202, alors qu'il était de 200 en 2013 et de 197 en 2008[I 1].

Parmi ces logements, 75,7 % étaient des résidences principales, 21,4 % des résidences secondaires et 3 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 98 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 1,5 % des appartements[I 2].

Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements à Boury-en-Vexin en 2018 en comparaison avec celle de l'Oise et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi une proportion de résidences secondaires et logements occasionnels (21,4 %) supérieure à celle du département (2,5 %) et à celle de la France entière (9,7 %). Concernant le statut d'occupation de ces logements, 86,2 % des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement (88,7 % en 2013), contre 61,4 % pour l'Oise et 57,5 pour la France entière[I 3].

Toponymie

Le nom du village est peut-être d'origine gallo-romaine : Burrius étant le nom d’un personnage d'origine gauloise qui aurait contrôlé la région à cette époque. Buricium est le nom du village utilisé pour la première fois dans une charte de l'abbaye de Saint-Denis en 862, probable cacographie pour *Buriacum, nom de domaine basé sur le suffixe -acum. Ce n’est qu’au début du XIIe siècle que le nom du village évolue en Boury.

Histoire

Antiquité

L’histoire de Boury est riche en événements et en vestiges du passé. Son peuplement remonte au temps les plus anciens. La fréquentation du site depuis le Néolithique (5000 à 3000 av. J.-C.) est attestée par la découverte en de nombreux endroits d’outils en pierre taillée ou polie (couteaux à moissonner, haches, grattoirs, pointes, perçoirs). La présence dans les terres cultivées de nombreux débris de silex fait supposer qu’il y avait plusieurs sites du travail de la pierre, l’un au nord du village sur les Groux, l’autre au sud sur le plateau entre Parnes et Boury.

En 57 av. J.-C., César entreprend la conquête des Gaules et, après avoir vaincu Vercingétorix à Alésia, bat Coréus, chef des tribus gauloises bellovaques et véliocasses, à Clermont, en 51 av. J.-C. Ces tribus habitaient Boury. Le pays des Véliocasses faisait partie, à l’arrivée de Jules César, de la Gaule belgique et s'étendait au-delà de Rotomagus le long de la Seine, dont cette dernière ville était la capitale. Auguste, successeur de Jules César, divise les Gaules en plusieurs provinces romaines et le pays des Veliocasses est intégré dans la Seconde Lyonnaise avec Rouen pour métropole. La paix romaine marque d’une empreinte définitive les débuts de notre civilisation : la romanisation a pénétré en douceur la société gauloise, lui apportant des améliorations mais bénéficiant en retour d’une bonne exploitation du territoire et de ses ressources, en particulier agriculture et élevage qui étaient plus performants en Gaule qu'en Italie. Elle conduit à un habitat dispersé. Plusieurs villas gallo-romaines, exploitations agricoles vivant plus ou moins en autarcie, se répartirent alors sur le territoire de Boury. Les tuiles épaisses à gros rebord, les débris de poterie qui parsèment les terres à l'endroit où se dressaient les bâtiments en sont la preuve. Les emplacements sont nombreux aux lieux-dits le Bois Cordonnier, la Terre Potard, la Cucque, et la Chartre. Près de Beaujardin, à la Terre-Potard, on découvre des thermes gallo-romains avec hypocauste ou foyer souterrain, et, près de Montbines, au lieu-dit la Tuile (que l'on prononçait Thieule autrefois), un trésor de 54 pièces en bronze d'époque romaine, postérieures au Ier siècle de notre ère, est découvert en 1834.

Moyen Âge

Quand les Romains sont expulsés de la Gaule au Ve siècle, et après les invasions barbares venues du nord, le Vexin est annexé à la Neustrie depuis Clovis jusqu’à Charles-le-Simple. De l'époque mérovingienne ne subsistent que des sarcophages avec leurs cercueils taillés d’un bloc dans la pierre. On en découvre au XIXe siècle en plusieurs endroits sur le territoire de Boury : au lieu-dit le Plan des Cantiers, aux Jeunes-Plants près du Chesne d’Huy, le long du vieux chemin de Gisors et même, curieusement, à la base de la motte du fort de ville. Sur le côté droit du vieux chemin de Gisors, on découvre en 1785 un sarcophage en pierre contenant les os d’un corps humain très grand ainsi qu’une épée et des étriers d’où le nom de côte du Général.

Vers 630, Dagobert Ier fonde l'abbaye de Saint-Denis et lui confie d'immenses domaines dont le Vexin. Celui-ci est érigé vers 750 en comté ; les comtes du Vexin sont les vassaux et les défenseurs de cette abbaye. Un siècle plus tard, des pirates scandinaves, les Normands, apparaissent sur les côtes de France et ne tardent pas à remonter fleuves et rivières. En 846, le roi Charles II le Chauve réunit au château de Neaufles-Saint-Martin les Grands du royaume pour définir les lieux où pourraient être dressées des défenses contre les Normands et les empêcher de remonter la Seine. En 877, il signe l'édit de Pîtres, qui ordonne à tout propriétaire d'un domaine d'une certaine importance, de construire une défense et de réunir autour de lui quelques hommes d'armes prêts à intervenir contre les attaques des Vikings. C’est l’origine de la Maison Forte de Boury et c’est à partir de ce moment que le village commence à prendre quelque importance.

En 911 et 946, le roi de France traite avec les Vikings et concède au chef normand, Rollon, par le traité de Saint-Clair-sur-Epte, tout le territoire entre l'Epte et la mer. Le Vexin est alors partagé en deux : Vexin normand à l’ouest, qui deviendra le duché de Normandie, et Vexin français à l’est, possession du roi de France. Cette partition engendrera plusieurs siècles de guerres entre les deux voisins. Ainsi, Boury devient un poste avancé du Vexin français et est fortifié de bonne heure[22] comme Trie-Château et Courcelles-lès-Gisors, antérieurement à Gisors dont le château ne sera construit qu’après 1097.

Dans le haut Moyen Âge, le village est protégé par une enceinte fortifiée entourée de fossés, à l'intérieur de laquelle se trouvent la forteresse et l'église mais aussi un prieuré fondé au XIIe siècle par Eustache de Boury pour les moines de l'ordre de Saint-Benoît, le manoir seigneurial, le moulin et les maisons d'habitation.

Cet ensemble défensif n'est pas inutile car les conflits se multiplièrent, surtout quand le duc de Normandie devient roi d'Angleterre en 1066, et que les ambitions des deux souverains ne cessent de grandir. Dans tout le cours du XIIe siècle, Boury souffre des hostilités entre les rois de France et d’Angleterre. La frontière est âprement disputée, et Boury est ravagée et incendiée en 1119 par Robert de Dangu, allié des Anglais. À la fin du XIIe siècle, le roi de France, Philippe-Auguste et le roi d’Angleterre, duc de Normandie, Richard Cœur de Lion se réconcilient provisoirement pour partir ensemble lors de la Troisième croisade contre les infidèles. Philippe-Auguste revient le premier et profitant de l'absence de son adversaire, cherche à s'emparer de ses domaines. Richard Cœur de Lion l'apprend et revient aussitôt, mais sur le chemin du retour, il est d’abord retenu prisonnier par Léopold V d'Autriche. À son retour, la guerre est inévitable. Le , Richard Cœur de Lion s'empare de Courcelles-lès-Gisors (sans trop de mal car il n'y avait que sept hommes dans la garnison), puis de Boury dans la même journée. Accourant depuis Mantes-la-Jolie au secours de ses places, Philippe-Auguste se heurte à l'armée de Richard, 1 500 chevaliers et 40 000 hommes de pied, massée entre Beausseré, dans la boucle de l'Epte et Chambors sur le Réveillon, sur près de 8 km. Philippe, surpris, est bousculé, il traverse malgré tout la ligne des adversaires et tente de se réfugier dans Gisors. Mais au passage de l'Epte à l'entrée de la ville, le pont de bois, sous le poids des hommes, des armes et des chevaux, s'effondre dans la rivière. Le roi est sauvé. En souvenir de cet événement, une Vierge dorée est placée, en 1856, en cet endroit sur le parapet du pont. Les morts de ce combat auraient été enterrés dans une fosse commune, au lieu-dit « la fosse à Richard » indiquée sur le plan terrier de 1764.

Au XIIIe siècle, un des seigneurs le plus représentatif de cette époque est Jean II de Boury dit le Croisé. Il multiplie les dons, aux Templiers, à l'abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard en Vexin normand, à l'église Sainte-Marie-du Val. L'église et le prieuré de Boury profiteront largement de ses libéralités et l’église est profondément remaniée. Il part en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle et, avec deux de ses fils, et accompagne Saint Louis pour la septième croisade. Les trois mourront en Terre sainte en 1248. Un autre fils, Guillaume II, mort en 1271, est le dernier seigneur de la famille primitive de Boury. Sa terre de Boury échoue à sa fille Isabelle qui la porte par son mariage à Ancel de l’Isle de l’illustre maison de l'Isle-Adam.

La famille de l’Isle tient la seigneurie pendant un siècle et demi. Boury souffre pendant cette période, le village pris et repris à maintes reprises, et la population confrontée à une existence incertaine et pénible. Cette période difficile mais marquée par une certaine expansion, se termine par un siècle de calamités : famines, peste, la guerre de Cent Ans (1337-1449) et l'occupation anglaise (1419-1444) qui ruine à peu près complètement le pays. Rouen tombe aux mains des Anglais le . Un mois plus tard, la Normandie est totalement investie et les forteresses qui bordent l'Epte, ne pouvant espérer aucun secours, tombent les unes après les autres. Les seigneurs de Boury, Jacques de l'Isle et sa sœur Simone refusant le serment d'allégeance à l'Anglais se réfugient auprès du roi de France, Charles VII. Le roi d'Angleterre, Henri V, donne la seigneurie de Boury à deux de ses capitaines John Poltrot et Richard Merbury. L'ancien seigneur, Jacques de l'Isle, est tué au cours des combats et le domaine revient, après l'expulsion des Anglais en 1449, à sa fille Guillemette de Boury, épouse de Guillaume de Fontaine. Leur fils, Guillaume II de Fontaine, vend la seigneurie en 1498 à un parent, Jean du Bec-Crespin, sénéchal de Normandie, membre d'une puissante et vieille famille normande qui possédait de nombreuses terres dans la région.

Époque moderne

Le fils de Jean du Bec est vice-amiral de France. Son petit-fils Charles II du Bec devient un ardent adepte de la Réforme protestante. Sa sœur, Françoise du Bec-Crespin, épouse un seigneur voisin, Jacques Mornay, seigneur de Buhy, dont elle a plusieurs enfants dont Philippe Duplessis Mornay, ami et conseiller d'Henri IV, surnommé « le pape des huguenots ». Elle instruit ses enfants dans la religion réformée. Une colonie protestante se forme dans la région autour de Boury, à Vaudancourt, au Chesne d'Huy, atteignant jusqu'à 150 personnes au XVIIe siècle. Les réformés qui se rendent au temple de Buhy, empruntent alors le chemin qui a longtemps conservé son nom de « chemin des huguenots ». Lors de la révocation de l'Édit de Nantes en 1685, les protestants sont expulsés. Le hameau du Chesne d'Huy perd alors de son importance et n'est aujourd'hui qu'une ferme.

En 1580, Boury est érigée en baronnie par le roi Henri III. À la mort de Georges du Bec-Crespin, fils de Charles II, la baronnie de Boury passe par succession à son gendre Jacques de Pellevé, et elle reste entre les mains de cette famille de Pellevé pendant un siècle. Le dernier seigneur de Boury du nom, Emmanuel de Pellevé, se fait tuer au passage du Rhin en 1672, à la tête du régiment qu'il entretenait de ses propres deniers. Il avait obtenu en 1652 que la baronnie de Boury devienne un marquisat. Sa veuve se retire au château de Vaudancourt et cède, en 1681, la baronnie à Guillaume Aubourg, seigneur d'Aubevoye et d'Escrépigny. Ce denier est le fils d'un capitaine des bourgeois de la ville de Rouen, nommé par Henri IV à la vicomté de la ville, garde des Rôles des Offices de France et grand audiencier de France abandonne la vieille demeure seigneuriale, mal adaptée à la nouvelle manière de vivre sous le Roi Soleil, et fait construire de 1685 à 1689 le château de Boury sur les plans de Jules Hardouin-Mansart. Quatre ans plus tard les travaux sont achevés ainsi que les jardins et les parterres à la française attribués à Le Nôtre[22] - [23]. Le roi Louis XIV confirme le titre de marquis attaché à la seigneurie de Boury ; les armoiries des Aubourg sont « d'azur au lion d'or accompagnées à dextre d'une étoile du même et à senestre, d'une larme d'argent ».

Lors de la Révolution française, les Aubourg n'échappent que de justesse à la guillotine. Charles III Aubourg, emprisonné au château de Chantilly avec sa famille, est libéré en octobre 1794 après la chute de Robespierre et réintègre son domaine sous les acclamations de la population. Le marquis avait, pendant sa détention, confié trois de ses plus jeunes enfants à son fermier, receveur principal de la seigneurie resté à Boury, le sieur Pelletier. Celui-ci eut deux fils qui s'illustrent dans les armées de la République et de l'Empire. Le plus jeune, Aimé Sulpice Victor Pelletier, devient général de brigade et est mortellement blessé en 1813 à la bataille de Wachau. L'aîné, Louis François Élie Pelletier, promu général de division, grand officier de la Légion d'honneur est créé comte de Montmarie par Napoléon 1er et meurt en 1854. Son nom figure sur l'Arc de triomphe de l'Étoile.

À la fin de l'épopée napoléonienne, en 1815, Boury est occupé par les Prussiens (une brigade de 200 hommes) puis par des soldats polonais. Charles III Aubourg, marquis de Boury, père de neuf enfants laisse à sa mort en 1823, une succession difficile et, finalement, le domaine est vendu, alors qu'il s'était transmis jusqu'alors par alliances et successions en restant dans la famille de ses fondateurs. En 1818, le marquis Charles II Aubourg lègue à la commune un terrain, au nord du village, pour servir de cimetière en remplacement de l'ancien qui entourait l'église, devenu vétuste et exigu. Son fils Guillaume IV, maire de Boury, réalise le projet et conserve pour sa famille un enclos privé au centre du nouveau cimetière. En 1837, le comte Auguste de La Ferronnays fait aussi ouvrir un cimetière particulier pour sa famille. Son épouse fait ériger, après la mort de sa fille Alexandrine, une très belle croix finement sculptée en marbre de Carrare, qui domine leur sépulture.

Le château est acheté en 1823 par Mme Tassin de Villiers qui pendant treize ans fait beaucoup de bien dans la commune avec discrétion et discernement. Elle est enterrée à gauche de la petite allée qui conduit au cimetière de la famille de Boury.

Le château et les deux parcs sont achetés en 1835 par le comte Auguste de La Ferronnays, ambassadeur de France, pair de France et ministre des Affaires Étrangères sous le roi Charles X. La grande ferme passe à la comtesse de Lagrange, propriétaire du château de Dangu et le bois de la Bellée devient la propriété d'Adolphe Brongniart le botaniste membre de l'Institut. Une des filles de La Ferronnays, Pauline, mariée à un diplomate anglais, Augustus Craven, écrit un livre le Récit d’une Sœur, l'histoire de son frère et de son époux. Cet ouvrage romantique entaché de mysticisme a un grand succès. Une autre, Eugénie, épouse le comte Adrien de Mun dont le fils est Albert de Mun, célèbre orateur, membre de l’Académie française. Le fils aîné Charles est élu conseiller général de l'Oise, puis député du Gers mais aussi maire de Boury pendant 12 ans. Il est marié à la comtesse de Lagrange. Sous les auspices des La Ferronnays, Boury connait une certaine célébrité mais à la mort de la comtesse douairière, le château est vendu par ses héritiers.

Tombé entre les mains de spéculateurs, il manque d'être démoli mais il est racheté, en 1851, par la famille Vialet ; celle-ci lui apporte de nombreuses modifications et le conserve jusqu'en 1875. La succession Vialet envisage de céder le château à un entrepreneur voulant en récupérer pierres et charpentes lorsqu'il est sauvé par un descendant par alliance du dernier seigneur de Boury portant le nom de Aubourg[23].

Lors de la guerre franco-allemande de 1870, en octobre 1870, Gisors est occupé par les troupes allemandes. En décembre, les Prussiens concentrent des troupes pour faire face à une armée française qui, depuis Rouen, avance vers Étrépagny. Boury doit alors loger 400 cavaliers saxons mais sans plus de dommages que les lourdes fournitures imposées par les occupants.

Période contemporaine

Boury prend dès le XIXe siècle le visage qu'il possède encore aujourd'hui. Les maisons s'organisent autour de deux axes parallèles et deux places. Sur l'une d'elles existe encore l'énorme tilleul, arbre de la liberté planté en 1848. Les toits de tuiles ou d'ardoises remplaçaient les couvertures en chaume.

Il n’y a pas d'industrie dans le village. Le four à chaux établi près du chemin de Gisors, disparaît à la fin du XVIIIe siècle. Sous le premier Empire, une famille de quatre personnes fabrique des dominos. On compte ensuite deux tisserands, des soldats démobilisés, qui ne restèrent qu'un moment. Une bonneterie s'installe en 1837 et occupe quinze ouvriers et quelques femmes, mais en 1857, elle avait perdu de son importance et ferme bientôt. Au cours de ce siècle, de nombreuses femmes étaient dentellières comme au siècle précédent.

Deux moulins coexistaient, le moulin banal issu de l'Ancien Régime établi dans la grande ferme, et le moulin Galet installé en 1825 à la sortie du village vers Dangu. Ils cessent toute activité dans le dernier quart de ce siècle. Les fours à pain, que l’on retrouve dans presque chaque maison ont été abandonnés à la même époque.

Pendant la Première Guerre mondiale, la commune a échappé à l’invasion mais 18 de ses habitants sont morts au combat.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, en juin 1940, presque toute la population, effrayée par le bombardement de Gisors, se réfugie jusque dans l’Orne. Les Allemands, après avoir traversé le village ne laissent ensuite qu’un poste à Montbines et habitent des maisons vides. Il n’y a eu d’occupation totale et permanente qu’après novembre 1943. Après deux bombardements anglais faits par erreur les 10 et autour du village, mais sans victimes et sans dommages, Boury est libérée le sans résistance des occupants. Cinq combattants de Boury sont morts au cours de cette guerre.

Après le passage de l'occupant, le château, dévasté, temporairement transformé en colonie de vacances[23] ne doit son sauvetage et sa restauration que grâce à l’énergie et à la persévérance de son propriétaire.

Au début du XXe siècle, on trouve dans le village une boulangerie, une boucherie, une charcuterie, plusieurs épiceries-débits de boissons et même un hôtel-restaurant appelé « Lit-on-dort ». Mais aujourd’hui, tous ces petits commerces ont disparu. Une autre particularité de Boury, rare pour un village rural, est d'avoir abrité, pendant plus de trois siècles, une étude notariale.

Le nombre des artisans a également diminué au cours de cette période : ainsi la belle forge du maréchal-ferrant, qui fonctionnait depuis plus d’un siècle dans le très ancien bâtiment de la « petite ferme de la seigneurie », a fermé ses portes. Seules persistent encore des activités en rapport avec le bâtiment.

L'agriculture reste le moteur économique essentiel du village avec ses quatre fermes, 580 hectares de terres labourables sur un total de 1 071 hectares pour toute la commune. L’évolution de la population est à l’image de ce qui s’est passé dans le canton de Chaumont ; la poussée démographique de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle fait passer le village de 340 habitants vers 1725 à la pointe de 582 en 1841, puis c'est la chute, 280 habitants en 1975 et une reprise amorcée par suite de l'éclatement, jusque dans les campagnes du Sud de l'Oise, des banlieues de la capitale.

Aujourd’hui, le village de Boury-en-Vexin s'est agrandi de nouvelles constructions, et rénové du fait d’un certain engouement pour des résidences dites secondaires. Mais dans l'ensemble, l'harmonie, le charme et le style du vieux village ont pu être préservés, tant par ses anciens habitants, que par ses nouveaux occupants, conscients d'être dépositaires d'un précieux patrimoine.

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

La commune se trouve dans l'arrondissement de Beauvais du département de l'Oise. Pour l'élection des députés, elle fait partie depuis 2012 de la deuxième circonscription de l'Oise.

Elle fait partie depuis 1801 du canton de Chaumont-en-Vexin[24]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, ce canton, dont la commune est toujours membre, est modifié, passant de 37 à 73 communes.

Intercommunalité

La commune, jusqu'alors membre de la communauté de communes du Vexin-Thelle, devient membre de la communauté de communes du Vexin Normand le [25] - [26] avant de réintégrer la communauté de communes du Vexin-Thelle le [27].

Liste des maires

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[32]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[33].

En 2020, la commune comptait 343 habitants[Note 9], en augmentation de 1,78 % par rapport à 2014 (Oise : +1,35 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 26,5 %, soit en dessous de la moyenne départementale (37,3 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 29,2 % la même année, alors qu'il est de 22,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 176 hommes pour 166 femmes, soit un taux de 51,46 % d'hommes, largement supérieur au taux départemental (48,89 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Manifestations culturelles et festivités

En septembre 2019 ont lieu les festivités des 333 ans du château[37].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

%252C_%C3%A9glise_Saint-Germain%252C_vue_depuis_le_sud-est_1.jpg.webp)

Boury-en-Vexin compte deux monuments historiques sur son territoire.

Les monuments historiques de la commune sont :

- Château de Boury, RD 6 (classé monument historique en 1931, y compris la chapelle, l'orangerie, l'écurie, la buanderie, le colombier, une fontaine, l'abreuvoir et le parc[38]).

Ce château construit sur les plans de Jules Hardouin-Mansart pour Guillaume Aubourg, baron de Boury de 1685 à 1689 est un harmonieux exemple architectural de l’apogée du XVIIe siècle, constitué d’un corps de logis rectangulaire de cinq travées, flanqué de deux pavillons de deux travées et comporte deux étages ainsi qu'un étage de comble coiffé d’une toiture à forte pente.

L'ornementation est due au sculpteur Michel Poissant, de Gisors, qui collabora à Versailles, et est l'auteur de cinq mascarons sur la façade ouest représentant, avec Jupiter au centre et les quatre saisons de part et d’autre. Le logis est surmonté d’un fronton triangulaire où sont représentées les armes des Aubourg de Boury, soutenues par deux licornes.

Au XVIIIe siècle, un verger et un grand parc arboré, traversé par un petit ru, ainsi que des buis taillés, ornent la cour d’honneur et complètent harmonieusement l'ensemble architectural De chaque côté de la cour d’honneur se trouvent les communs, l’Orangerie et les écuries.

A l'intérieur se trouve une magnifique rampe de l’escalier nord réalisée en 1690 par Nicolas Duflos, ferronnier. Un grand tableau, accroché au mur de l’escalier sud, représente une scène de chasse où l’on voit un cerf acculé par une meute de chiens[22] - [39]

- Église Saint-Germain, rue du Fort-de-Ville (inscrite monument historique en 2000[40]) : Fondée au début du XIIe siècle par le seigneur local, elle se présente comme un édifice composite, mais d'un plan rectangulaire assez simple et d'un unique niveau d'élévation, de six travées de long et de trois travées de large. Les deux travées de chœur du début du XIIe siècle constituent la partie la plus ancienne. Légèrement plus récents sont la croisée du transept, en même temps base du clocher, et le croisillon sud, du second quart du XIIe siècle. Ces quatre travées sont de style gothique, mais les fenêtres ont été refaites à la période flamboyante, et les voûtes du chœur ont été reprises en sous-œuvre à la Renaissance. Du fait de deux importantes campagnes de reconstruction au second quart et à la fin du XVIe siècle, l'architecture flamboyante et Renaissance règne sur les autres parties de l'église et les deux élévations extérieures visibles depuis la voie publique, à l'exception du bas-côté nord de la nef, qui ne date que de la fin de l'Ancien Régime, et est voûté de curieuse manière par des voûtes en berceau perpendiculaires à l'axe. Les grandes arcades montrent un type de piliers qui, dans le Vexin, n'existe qu'à Boury. Le bas-côté sud de la nef est particulièrement réussi, et possède un portail secondaire intéressant. Toute l'élévation méridionale séduit par ailleurs par la belle homogénéité de ses fenêtres aux réseaux flamboyants. En revanche, ni la façade occidentale et son portail, ni le clocher présentent de l'intérêt, et le chœur souffre de l'absence de fenêtres[41].

La commune possède plusieurs sites mégalithiques, dont l'allée couverte de la Bellée.

On peut également signaler le lavoir communal construit parallèlement au faux-rû d’Hérouval en 1894 sous le mandat du maire, M. Danger sur les plans de architecte Barbier, conducteur-voyer à Gisors. Ce lavoir alimenté par l’eau d’une source, dite de Saint-Germain, existant non loin du village, à mi-côte du Raguet au lieu-dit la Maladrerie, est situé dans le bas de la rue du pressoir. Destiné à l’usage public il comporte deux bassins, un grand, pour le lavage, situé en amont de 5,30 × 2,60 mètres, et un plus petit en aval pour le rinçage de 1,70 x 2,60. Il a été utilisé jusque vers 1960[42].

Personnalités liées à la commune

- Famille Ferron de La Ferronnays

- Louis François Élie Pelletier (1771-1854), général des armées de la République et de l'Empire, né dans la commune.

- Aimé Sulpice Victor Pelletier (1772-1813), général des armées de la République et de l'Empire, né dans la commune, mort des suites de ses blessures, reçues sur le champ de bataille de Leipzig ; frère cadet du précédent.

- La sculptrice Hélène Bertaux (1825-1906) qui expose au Salon de 1876 un marbre célèbre "La jeune fille au bain" exécutée à Boury (d'après une jeune fille du village qui lui avait servi de modèle). Elle est également la fondatrice et la première présidente de l'Union des femmes peintres et sculpteurs (UFPS) en 1881, et réussit, par son opiniâtreté, à faire enfin admettre les femmes à l'École nationale des beaux-arts en 1897, puis à concourir au prix de Rome (1903).

- Loulou de la Falaise (1948-2011), mannequin franco-irlandais devenue créatrice de bijoux pour le couturier Yves Saint Laurent, y est décédée.

Héraldique

|

Blason | Inconnu. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie

- Boury-en-Vexin sur le site de l'Institut géographique national

- « Dossier complet : Commune Boury-en-Vexin (60095) », Recensement général de la population de 2018, INSEE, (consulté le ).

- « Flixecourt », Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, .

- « Boury-en-Vexin » sur Géoportail.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Marie-Josée Depoilly est mentionnée sous le nom de Marie-José Louis au Répertoire national des élus de décembre 2020, mais le site municipal mentionne bien que la maire de 2014 a été réélue en 2020 : il s'agit de la même personne

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Site de l'Insee

- « Chiffres clés - Logement en 2018 à Boury-en-Vexin » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Boury-en-Vexin - Section LOG T2 » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Boury-en-Vexin - Section LOG T7 » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans l'Oise » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

Autres sources

- « Voie verte de la Vallée de l'Epte », sur https://www.oisetourisme.com (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Buhy - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Boury-en-Vexin et Buhy », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Buhy - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Boury-en-Vexin et Tillé », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Beauvais-Tillé - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Beauvais-Tillé - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Beauvais-Tillé - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Paris », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Daniel Baduel, « Oise : découvrez l’histoire du château de Boury-en-Vexin : Actu Oise vous propose de (re)plonger dans l'histoire du château de Boury-en-Vexin (Oise), à l'aide de photos et de descriptions », Actu Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- Mélanie Carnot, « Boury-en-Vexin,l’héritage familial : Ils possèdent une demeure prestigieuse. Chaque dimanche, cet été le “Courrier Picard” vous invite à découvrir leur quotidien. Quatrième volet : le château de Boury-en-Vexin », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Vincent Gautronneau, « Deux communes de l’Oise se tournent vers la Normandie », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- « Arrêté interpréfectoral du 21 décembre 2017 portant adhésion des communes de Bézu-la-Forêt, Boury-en-Vexin, Château-sur-Epte, Courcelles-lès-Gisors et Martagny à la communauté de communes du Vexin-Normand » [PDF], sur http://www.cdc-vexin-normand.fr (consulté le ).

- « CDCI plénière du 14 juin 2019 » [PDF], sur Préfecture de l'Eure (consulté le ).

- « Charles, Marie, Auguste Ferron de La Ferronnays », sur Sycomore, base de données des députés de l'Assemblée nationale

- EIP, Annuaire des Mairies de l'Oise (60), Cannes, Les Éditions Céline, coll. « Annuaire des maires de France », , 254 p. (ISBN 978-2-35258-160-4, lire en ligne), p. 43.

- Réélue pour le mandat 2020-2026 : « Boury-en-Vexin », Cartes de France (consulté le ).

- Réélu pour le mandat 2020-2026 : « Répertoire national des maires » [txt], Répertoire national des élus, sur https://www.data.gouv.fr, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Boury-en-Vexin (60095) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de l'Oise (60) », (consulté le ).

- Matthieu Le Tirant, « Le château de Boury-en-Vexin dans l'Oise va fêter ses 333 ans en grande pompe : Le château va revivre ce dimanche sur le thème du Grand siècle à l'occasion d'un anniversaire symbolique. De nombreuses animations sont programmées pour l'occasio », Actu Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- « Château de Boury », notice no PA00114545, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Site du château.

- « Église Saint-Germain », notice no PA60000033, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Bernhard Duhamel, Guide des églises du Vexin français : Boury-en-Vexin, Paris, Éditions du Valhermeil, , 344 p. (ISBN 2-905684-23-2), p. 72-74.

- « Le patrimoine de Boury-en-Vexin », sur https://mairie-boury.pagesperso-orange.fr (consulté le ).