2e régiment de hussards (France)

Le 2e régiment de hussards (2e RH), est une unité de cavalerie de l'armée française, créé sous la Révolution à partir du régiment de Chamborant hussards, un régiment de cavalerie français d'Ancien Régime créé en 1735.

| 2e régiment de hussards | ||

Insigne du 2e régiment de hussards | ||

Motif de la hongroise portée sur le béret. | ||

| Création | 25 janvier 1735 | |

|---|---|---|

| Pays | ||

| Branche | Armée de terre | |

| Type | Régiment de hussards | |

| Rôle | Cavalerie légère | |

| Effectif | 850 | |

| Fait partie de | Commandement du renseignement | |

| Composée de | Blindé de recherche du renseignement | |

| Garnison | Haguenau | |

| Ancienne dénomination | Esterhazy Houzards (1735-1743) David Houzards (1743-1747) Turpin Houzards (1747-1761) Chamborant Houzards (1761-1791) |

|

| Surnom | les Chamborant Lions du Désert |

|

| Couleurs | brun-marron et azur | |

| Devise | Noblesse oblige, Chamborant autant |

|

| Inscriptions sur l’emblème |

Valmy 1792 Austerlitz 1805 Friedland 1807 Isly 1844 Solférino 1859 Flandres 1914 L'Avre 1918 |

|

| Équipement | VBL Armements spécifiques Moyens de prise de vue |

|

| Guerres | Guerre de Sept Ans Première Guerre mondiale Seconde Guerre mondiale |

|

| Décorations | Croix de guerre 1914-1918 Une citation collective à l’ordre de la 1re armée (3e et 4e escadrons) Une citation collective à l’ordre de la 4e division de cavalerie (2e escadron) Croix de la valeur militaire avec palme Médaille d'or de la Ville de Milan |

|

| Commandant historique | marquis de Chamborant | |

Il est actuellement le régiment blindé de recherche du renseignement de l'Armée de terre. Le régiment appartient au Commandement du renseignement et est stationné à Haguenau en Alsace. Spécialisé dans l’infiltration, le camouflage, le renseignement, les techniques de survie, les techniques de communication et d'interrogation et les dernières technologies, le 2e hussards se caractérise par la mobilité de ses patrouilles qui sont déployables sur court préavis. Ce sont des cavaliers du renseignement extrêmement discrets.

Création et différentes dénominations

Le , la décision de créer un troisième régiment de Hussards prise à Versailles par le roi Louis XV, après la création des régiments permanents de Rattsky (1716) et de Bercheny (1720) est prise.

Puis, le à Strasbourg, est mise sur pied la création du régiment d' Esterhazy Houzards, au profit du comte Valentin-Joseph Esterhazy.

Enfin, le : le régiment d'Esterhazy Houzards devient le régiment David Houzards, aux ordres du chevalier Zsigmond David.

En , le régiment prend le nom de son nouveau mestre de camp, le comte Lancelot Turpin de Crissé de Sanzay et se fait connaître sous le nom de Turpin Houzards.

De plus, en : son nouveau mestre de camp, le marquis André-Claude de Chamborant de la Clavière lui donne son nom.

Enfin en 1791, le régiment est nommé 2e régiment de hussards

Par tradition, les cinq premiers régiments de hussards sont dénommés avec l'ancien terme « Houzard », en mémoire des premiers escadrons de houzards hongrois. L'appellation de tradition du 2e hussards est Chamborant Houzards ou hussards de Chamborant et parfois les frères bruns.

- 1814 : régiment des hussards de la Reine

- 1815 : reprend le nom de 2e régiment de hussards, licencié en

- 1816 : Régiment de hussards de la Meurthe, organisé à Metz, le

- 1825 : reprend le nom de 2e régiment de hussards

- 1939 : dissous et transformé en :

- 16e groupe de reconnaissance de corps d'armée (16e GRCA)

- 23e groupe de reconnaissance de division d'infanterie (23e GRDI)

- 39e groupe de reconnaissance de division d'infanterie (39e GRDI)

- 71e groupe de reconnaissance de division d'infanterie (71e GRDI)

- 74e groupe de reconnaissance de division d'infanterie (74e GRDI)

- 80e groupe de reconnaissance de division d'infanterie (80e GRDI)

- 1940 : recréation le du 2e régiment de hussards

- 1942 : dissous le

- 1944 : 2e régiment de hussards

- 1946 : dissous et immédiatement recréé avec les éléments du 4e régiment de hussards

- 2008 : Quitte le cantonnement de Sourdun pour Haguenau où il avait remplacé le 9ème RH, dissous, par suite de son transfert depuis Orléans.

Colonels/chef-de-brigade

- 1735-1743 : comte Esterhazy, propriétaire du régiment qui porte son nom ;

- 1743-1747 : chevalier David, propriétaire du régiment qui porte son nom ;

- 1747-1761 : comte de Turpin, propriétaire du régiment qui porte son nom ;

- 1761-1791 : marquis de Chamborant de la Clavière, propriétaire du régiment qui porte son nom, le commandement du régiment étant confié à un mestre de camp :

- 1767-1782 : baron de Lindenbaum ;

- 1782-1783 : chevalier de Pistoris ;

- 1783-1788 : chevalier de Bozé ;

- 1788-1789 : baron de Rozen ;

- 1789-1791 : comte de Bozé ;

- 1791-1792 : baron Jean-Conrad von Malsen

- 1792-1793 : comte Charles Louis Joseph de Gau de Fregeville

- 1793-1806 : baron Jean-François Thérèse Barbier

- 1806-1809 : baron François-Joseph Gérard

- 1809-1813 : baron Gilbert-Julian Vinot

- 1813-1815 : baron Louis de Séganville

- 1815-1821 : prince Joseph-Marie de Savoie-Carignan

- 1821-1830 : vicomte Gauthier de Rigny

- 1830-1843 : comte Duroc de Chabannes

- 1843-1848 : Gagnon

- 1848-1855 : Dumor

- 1855-1862 : l'Huillier

- 1862-1868 : Gadic

- 1868-1873 : Paul Carrelet

- 1873-1875 : Jean-Baptiste Aubert

- 1875-1882 : Jérôme de Bonne

- 1882-1887 : Joseph-Léon Roustain

- 1887-1894 : Camille de La Forgue de Bellegarde

- 1894-1898 : Ferdinand de Chalendar

- 1898-1904 : Charles-Marie-Victor d'Hombres de Malbois[1]

- 1904-1908 : Henri-Etienne-Espérance Gouget de Landres

- 1908-1914 : François-Auguste Carles de Carbonnières[2]

- 1914-1917 : René-Pierre-Victor-Eugène-Marie Gouzil[3]

- 1918-1919 : Georges Cyrille Chevillot

- 1919-1920 : François René Boullaire

- 1920-1921 : Marcel François Huet

- 1921-1923 : Pierre Félix Jean Adolphe Pichon-Vendeuil[4]

- 1923-1930 : Joseph-Marie-Edouard Potiron de Boisfleury

- 1930-1932 : Cyr de Lafon

- 1932-1934 : Testard

- 1934-1936 : Eugène Marie Louis Bridoux

- 1936-1939 : Maurice-Marie-Louis-Hilaire Dodard des Loges

- 1939-1939 : André Abrial[5]

- 1940-1941 : Albert-Jean-Joseph-Marie de Blois de La Calande[6]

- 1941-1942 : Marie Émile Richard Boutaud de Lavilléon

- 1942 : Jean, baron Desazars de Montgailhard[7]

- 1944 : Émile-Bertrand-Bernard Darizcuren (commandant de résistance)[8]

- 1945 : Roy

- 1945 : Marc O'Neill

- 1946 : Pierre Séguineau de Préval[9]

- 1946-1951 : Salesse-Lavergne

- 1951-1953 : Gentien

- 1953-1955 : Laurent

- 1955-1956 : de Charbot

- 1956-1960 : Bernard

- 1960-1961 : Moreau

- 1961-1962 : de Champeaux de la Boulaye

- 1962-1964 : Guy Méry[10]

- 1964-1965 : Douat

- 1965-1967 : de Vanssay

- 1967-1969 : Menard

- 1969-1971 : Pierre Mazin

- 1971-1973 : de Bermondet de Cromières

- 1973-1975 : Claude Maisonnet

- 1975-1977 : André Dupuy de la Grand'Rive[11].

- 1977-1979 : Hervé Zwingelstein[12]

- 1979-1981 : Bertrand Rimaud

- 1981-1983 : Dumouchel de Prémare

- 1983-1985 : Jean Boÿ

- 1985-1987 : Dominique Barrois

- 1987-1990 : Georges d'Harcourt

- 1990-1991 : Jean-François Bart

- 1991-1993 : Jérome Millet-Taunay[13]

- 1993-1995 : Jean-Michel Martin

- 1995-1997 : Xavier Michel

- 1997-1999 : Bertrand Ballarin

- 1999-2001 : Christian Lépinette

- 2001-2003 : Nicolazo de Barmon[14]

- 2003-2005 : Jean-Baptiste Lacoste de Fontenilles

- 2005-2007 : Martin Renard

- 2007-2009 : Eric Maury

- 2009-2011 : Hubert Cottereau

- 2011-2013 : Guillaume Danes

- 2013-2015 : Ronan Haicault de la Regontais

- 2015-2017 : Jean-Hilaire Millet-Taunay

- 2017-2019 : Brumel-Jouan Hubert

- 2019-2021 : Robert de Saint Victor (Maurice)

- 2021-2023 : Pezet (Marc)

- 2023 : Louis (Nicolas)

Historique des garnisons, combats et batailles du 2e hussards

Révolution et Premier Empire

.jpg.webp)

En 1789, le régiment des hussards de Chamborant tient garnison à Landau puis à Nancy en 1790.

En 1791, tous les régiments prennent un nom composé du nom de leur arme avec un numéro d'ordre donné selon leur ancienneté. Les hussards de Chamborant deviennent le 2e régiment de hussards ci-devant Chamborant et est envoyé dans le duché des Deux-Ponts[15]. Début 1792, le régiment rentre en France, prend garnison à Mouzon, tandis que son colonel, le marquis André-Claude de Chamborant de la Clavière[16], émigre la même année avec une partie des officiers. Passé sous les ordres du colonel Charles Louis Joseph de Gau de Fregeville, le régiment est à la bataille de Valmy le 20 septembre. Passé à l'armée de Belgique il est au combat de Thulin le 3 novembre, puis à celui de Boussu le 4 novembre et à la bataille de Jemmapes le 6 novembre. À Jemmapes le régiment enlève une redoute en chassant les grenadiers hongrois, les chevau-légers de Cobourg et les hussards de Blankenstein (no 6).

En 1793, passé sous les ordres du colonel François Barbier, les 1er et 2e escadrons sont intégrés à l'armée du Nord et les 3e, 4e 5e et 6e escadrons passent à l’armée du Rhin et Moselle où ils sont engagés à la 2e bataille de Wissembourg ou le 2e hussards bouscule les chevaliers autrichiens du « Corps-franc de Wurmser » (Österreichisch-Steirische Freikorps Wurmser), repoussent les hussards prussiens de Erich Magnus von Wolffradt (de) et capture plusieurs hommes du régiment autrichien de Bender-Infanterie.

Les 1er et 2e escadrons combattent à Hondschoote en septembre, à Wattignies en octobre et à Courtrai le . En , « les Chamborant », réunis, lancent plusieurs charges lors de la bataille de Fleurus puis sous les ordres du général Pichegru, ils font partie de l'armée qui pénètre en Hollande.

Rattaché à la division Marceau, de l'armée de Sambre-et-Meuse en 1795 puis à l'armée de Mayence, le 2e hussards est au siège de Mayence, le régiment se distingue aux combats de Schwalbach (), de Kreutznach (10 novembre) avant de prendre ses quartiers d'hiver à Ottweiler.

Ce corps se distingua dans quatre charges consécutives au combat de Seltz, le .

Le , lors du passage du Rhin par l'armée française à Neuwied, il charge les batteries autrichiennes qui défendent les ponts, bousculent les régiments de cavalerie autrichiens et s’empare de deux canons. De à mi 1799, il tient garnison à Paris et assura le maintien de l'ordre dans la capitale à l'occasion du coup d'État du 18 fructidor an V. En janvier-, rattaché à l'armée de l'Ouest, deux pelotons sont toutefois chargés de garder des brigands faits prisonniers dans la région de Châteaudun au château de Villeprévost.

Affecté à l'armée du Rhin, le , le 2e hussards est devant Mannheim, ou après avoir remplacé les artilleurs, ils chassent des grenadiers hongrois. Dans la nuit du 6 au , vers Heidelberg, un peloton de 16 hussards, commandé par le sous-lieutenant Drazdianski, charge une arrière-garde de cavalerie autrichienne. Le régiment se distingue à la bataille d'Engen, le . Dans la nuit du 15 au , le 2e hussards repousse une sortie de la garnison d’Ingolstadt et contribue, le à la victoire d'Hohenlinden.

En 1801, « les Chamborant » sont envoyés tenir garnison en Belgique, à Gand puis Malines, puis en Hollande, à Breda.

Il a fait les campagnes des ans XII à l’an XIV dans le Hanovre ; 1806 et 1807 au 1er corps de la Grande Armée ; de 1808 à 1811 à l’armée d’Espagne ; 1812 aux armées d’Espagne et de Catalogne ; 1813 aux armées d’Espagne et de Catalogne, et au 3e corps de cavalerie de la Grande Armée ; 1814 à l’armée des Pyrénées et au 6e corps de cavalerie ; 1815 au 5e corps d’armée.

Licencié en 1815, ses débris sont versés dans le régiment de hussards du Bas-Rhin.

Première Coalition

Voici les campagnes menées par la Première Coalition entre 1792 et 1797:

En 1792 il y a eu les batailles de Grisvelle, de Vernon, de La Croix-aux-Bois, de Grand-Pré, de Montcheutin, de Valmy[17] et de Jemmapes. En 1793, pendant la Guerre de la coalition, l’Armée de Belgique a participé à plusieurs batailles importantes, notamment la Bataille de Peyrestortes, la bataille de La Roche, bataille d'Hondschoote, la bataille de Letrecies et la Bataille de Wissembourg. Ces batailles ont eu lieu dans le contexte de la Guerre du Roussillon et de la Guerre de la coalition.

En 1794, deux escadrons ont fait partie de la brigade Desgranges au sein de la division Schaal de l’Armée du Rhin. Ils ont participé à des batailles importantes telles que la bataille de Marolles et la bataille de Fleurus. D’autres événements notables de cette année incluent les batailles de Mons et d’Eterhoven.

En 1795, pendant la campagne de Hollande sous le commandement de Pichegru, l’armée a participé à des batailles telles que la bataille de Schwalbach et la bataille de Kreutznach. Un événement notable de cette année a été la Capture de la flotte hollandaise au Texel. En 1796, l’armée a participé à la bataille de Burg Eberach et en 1797, elle a effectué le passage du Rhin à Neuwied.

Deuxième Coalition

Au cours des campagnes de la Deuxième Coalition (1798-1800), l’armée a pris part à de nombreuses batailles majeures. En 1799, ils ont combattu à Mannheim, Engen et à la bataille de Hirchberg. En 1800, ils ont participé aux batailles de Dillerich, Bopfingen, Kelheim, et Germersheim.

Troisième Coalition

Pendant les campagnes de la Troisième Coalition en 1805, l’armée a participé à la célèbre Bataille d’Austerlitz le 2 décembre. Cette bataille est également connue sous le nom de Bataille des Trois Empereurs et est considérée comme l’une des plus grandes victoires de Napoléon.

Quatrième Coalition

Durant les campagnes de la Quatrième Coalition en 1806-1807, l’armée a été impliquée dans plusieurs batailles significatives. En 1806, ils ont combattu à la bataille de Halle et à la bataille de Crewitz. En 1807, ils ont participé aux batailles de Mohrungen, bataille de Braunsberg, Osterode et Friedland[17].

Campagnes en Espagne

Lors des campagnes en Espagne, l’armée a combattu dans plusieurs batailles d’envergure. En 1809, ils ont combattu à Medellin et Alcabon. En 1810, ils ont participé aux batailles de Ronda et Sierra de Cazala. En 1811, ils ont combattu à La Gerboa, Los Santos et Albufera. En 1812, ils ont participé à la bataille de Somanis.

Sixième Coalition

Pendant la campagne de la Sixième Coalition en 1813-1814, les 3e et 4e escadrons ont été engagés dans plusieurs batailles cruciales. En 1813, pendant la Campagne d'Allemagne, ils ont combattu à la Bataille de Leipzig du 16 au 19 octobre. En 1814, pendant la Guerre d'indépendance espagnole et la Campagne de France, ils ont participé à la bataille d'Orthez le 27 février et à Montereau.

Bataille des Cent-Jours

En 1815, la Campagne des Cent-Jours a eu lieu avec :

- la défense de Belfort : Pendant les Cent Jours, reprenant son numéro, le 2e hussards est dirigé aux environs de Belfort. Sous les ordres du général baron de Rambourgt, commandant la 2e brigade de la 8e division de cavalerie, le colonel de Séganville à la tête de trois escadrons du 2e hussards donne les derniers coups de sabre de la campagne au combat de Sevenans, le , où une charge contre l’infanterie autrichienne permit de faire 600 prisonniers. Le régiment déplore un officier mort de ses blessures et deux officiers blessés.

Plusieurs colonels furent tués ou blessés en menant le régiment pendant cette période :

- Chef de brigade Barbier : blessé le

- Colonel Gérard : blessé le

- Colonel Vinot : blessé en 1808

Il eut également des 66 officiers blessés ou tués en servant au 2e hussards entre 1808 et 1815 :

- Officiers tués : 7

- Officiers morts de leurs blessures : 5

- Officiers blessés : 59

(*) bataille portée au drapeau du régiment.

De 1815 à 1854

.jpg.webp)

Le , à la création du 8e régiment de hussards, le 2e hussards concours à sa formation en lui versant, depuis sa garnison de Vesoul, 166 hommes et 75 chevaux. En 1844, le maréchal Bugeaud, gouverneur de l’Algérie depuis 1841, demande des renforts pour entreprendre la guerre contre le Maroc, allié à Abd El Kader. Le 2e régiment de hussards et le 9e régiment de chasseurs lui sont envoyés. Partis de Port-Vendres le , les quatre escadrons du 2e hussards débarquent à Oran le aux ordres du colonel Joseph Gagnon (1843-1848). Le régiment gagne en Algérie le surnom de « Lions du Désert ».

Au mois d’ Bugeaud organise son armée de 8 000 hommes, puis se rend à Isly à la rencontre de l’armée marocaine, forte de 30 000 cavaliers et fantassins. Les forces françaises remportent la bataille, l'armée marocaine déplore 800 morts, 1 500 à 2 000 blessés, et laisse 19 drapeaux, des canons, ses tentes (dont celle du roi et tous ses meubles), et un immense butin. Le 2e hussards porte la mention de la bataille d'Isly-1844 sur son étendard.

1845 : Sidi Brahim où le 2e escadron du régiment est presque anéanti au côté des chasseurs à pied du 8e bataillon.

Second Empire

.tiff.jpg.webp)

: bataille de Solférino (*) :

En 1859, l'empereur Napoléon III, après les accords de Plombières signés l'année précédente avec le royaume de Piémont Sardaigne, engage 120 000 hommes pour chasser les Autrichiens de l'Italie du Nord et permettre l'unité italienne. Le 2e hussards, en garnison à Vesoul, reçoit l'ordre de former quatre escadrons de guerre à 150 hommes et 120 chevaux. Les 3e, 4e, 5e et 6e escadrons désignés pour marcher quittent Vesoul aux ordres du colonel L'Huillier, en deux colonnes, le 20 et le . Le régiment forme, avec le 7e hussards, la brigade Clérembault, première brigade de la division de cavalerie légère du général Partourneaux, rattachée au 3e corps sous les ordres du maréchal Canrobert.

Les quatre escadrons sont réunis à Tortone le , mais sont rapidement séparés pour assurer des missions d'avant-garde pour les différentes divisions du 3e corps, le 3e escadron assurant la protection du maréchal Canrobert et de son état-major. Finalement les 4e, 5e, et 6e escadrons sont de nouveau réunis le et le 2e hussards participe avec les autres régiments de la division de cavalerie légère Partourneaux et ceux du général Desvaux, à la poursuite de l'armée autrichienne.

Le , par une chaleur accablante, les divisions de cavalerie Partourneaux et Desvaux sont mises à la disposition du 4e corps, commandé par le général Niel. Ce dernier a pour mission de s'emparer du village de Guidizzolo, dans la plaine de Médole, au sud du dispositif français. Le centre des combats va bientôt se situer autour de la ferme de Casa-Nuova que la 2e division d'infanterie du 4e corps, commandée par le général Vinoy attaque avec énergie. Cette ferme est entourée de fossés et de haies derrière lesquels s'abritent les Autrichiens pour entretenir une fusillade terrible. À 14 heures, le général Niel résiste aux efforts des IXe, XIe et XIIIe corps autrichiens, et le général Vinoy s'accroche toujours à la ferme de Casa-Nuova. Ce dernier supplie le général Partourneaux de venir au secours de l'infanterie épuisée et à bout de munitions. Après avoir placé le 7e hussards en soutien, le général Partourneaux lance en avant, à travers les champs de mûriers, le 2e hussards. Le colonel L'Huillier se place à la tête du 5e escadron, place le 6e escadron en fourrageurs à sa gauche et le 4e escadron en soutien derrière lui ; la musique du régiment sans ordre chargera à l'initiative de son chef avec le 4e escadron. Conduite avec beaucoup d'entrain cette charge est un plein succès ; bon nombre d'Autrichiens sont sabrés, les autres lâchent pied et l'infanterie française soulagée peut reprendre l'offensive. Lorsque le 2e hussards bivouaque le soir même sur le champ de bataille, après être resté à cheval pendant 18 heures, trois officiers et 36 hussards manquent à l'appel, mais le régiment aura l'honneur de porter le nom de Solférino dans les plis de son étendard, et cinquante ans plus tard, en 1909, la ville de Milan, remettra sa médaille d'or au 2e hussards en souvenir de cette glorieuse campagne.

La guerre franco-prussienne de 1870

En 1870, le 2e hussards appartient avec le 7e hussards à la 1re brigade (général de Montaigu) de la division de cavalerie (général Legrand) du 4e corps (général de Ladmirault). Bivouaquant à Thionville, le régiment participe dès le à une forte reconnaissance armée (trois escadrons) en Allemagne, après avoir franchi la frontière à Sierck-les-Bains et occupe le village de Perl, détruisant les installations télégraphiques.

La division Legrand est engagée au combat de Boulay le , de Borny le , à la bataille de Mars-la-Tour le et à celle de Saint-Privat le sous les ordres du colonel Carrelet.

Lors de la bataille de Mars-la-Tour (dite aussi bataille de Rezonville), elle participe à la plus grande charge de cavalerie de toute la guerre. La division Legrand est rassemblée près de la ferme de Grizières[18], sur la droite du dispositif français. Vers 18 h, cette division reçoit l'ordre de charger la cavalerie prussienne en direction de Mars-la-Tour. Les deux brigades sont disposées en échelon refusé de gauche à droite : à gauche, la brigade Montaigu, à laquelle appartient le 2e hussards, charge le 13e dragons du Schleswig-Holstein et le traverse avant d’aborder la 11e brigade prussienne (du général von Bardy) composée du 13e uhlans du Hanovre, du 19e dragons d’Oldenbourg et deux escadrons du 4e cuirassiers de Westphalie, renforcée du 16e dragons du Hanovre et du 10e hussards de Magdebourg. Plus à l'ouest, le général Legrand charge à la tête du 3e dragons, bientôt renforcé par la brigade du général de France (lanciers et dragons de la Garde). Il s'ensuit une furieuse mêlée de cavalerie où s'opposent 2 900 cavaliers allemands et 2 500 français sans véritable résultat. À l'issue de cette charge, le 2e hussards déplore 23 officiers tués ou blessés sur 32 et 83 hommes hors de combat.

Après la bataille de Saint-Privat (), enfermé avec l’armée de Metz, le 2e contribua à plusieurs sorties, et se distingua notamment à Sainte-Barbe (), Servigny-les-Sainte-Barbe () et Sainte-Ruffine (). Le 2e hussards qui a sacrifié ses chevaux pour atténuer la disette de la population messine, mérite le titre attribué par le général de Cissey de « 5e régiment d’infanterie de sa division ». Le , le régiment fut compris dans la reddition de la place, mais de nombreux officiers s'évadèrent pour reprendre le combat.

Un 2e régiment de hussards de marche formé à Poitiers le avec des éléments provenant des 4e, 5e, 6e et 7e hussards, fit partie de l’armée de la Loire, puis de l’armée Bourbaki, sous lequel il se battit à Villersexel et Héricourt en , aux ordres du lieutenant-colonel de Pointis. Ce régiment entra dans la composition du nouveau 2e hussards.

De 1871 à 1914

Durant la Commune de Paris en 1871, le régiment participe avec l'armée versaillaise à la semaine sanglante.

Le 2e hussards, reconstitué avec le 2e régiment de marche et le dépôt du 2e hussards, tiendra garnison à Saint-Germain-en-Laye, à Pont-à-Mousson (1873), puis à partir de 1878 à Nancy aux ordres du colonel de Bonne (1875-1882), pour former avec le 4e hussards de Pont-à-Mousson, le 2e Brigade de hussards de la 5e division de cavalerie du 6e corps.

Le 2e régiment de hussards retourna en Algérie d’ à aux ordres du colonel Roustain (de 1882 à 1887). Il tint garnison à Orléanville, fut équipé de chevaux arabes, avant d’opérer dans le Sud-Oranais : le lieutenant Louis Hubert Lyautey, après la suppression de l’École d’état-major rejoignit le 2e hussards en 1880 et effectua un séjour de deux ans en Algérie. Les 1er et 2e escadrons furent employés en 1881 dans le Sud-Oranais pendant près de huit mois, poursuivant les dissidents jusqu’au Djebel Amour : le 3e escadron escadronna dans la province d’Alger.

De retour à Châlons-sur-Marne en aux ordres du colonel de Bellegarde (1887-1894), le régiment laisse derrière lui en Algérie, les 3e, 4e et 5e escadrons qui entrent dans la composition du nouveau 5e régiment de chasseurs d’Afrique. Le régiment est complété avec l’arrivée d’un escadron du 11e hussards et d’un escadron du 12e hussards. Le régiment tint garnison à Melun de 1890 à 1894 : l’état d’insalubrité du quartier Augereau, ci-devant Saint-Ambroise provoqua une épidémie de diphtérie et malheureusement plusieurs décès. Craignant la perte de sa garnison, la ville de Melun se résigna à construire de nouvelles casernes.

Installé à Senlis de 1894 à 1913 aux ordres des colonels de Chalendar (1894-1898), d’Hombres (1898-1094), Gouget de Landres (1904-1908), Carles de Carbonnière (1908-1914) puis à Verdun, il vivra jusqu’en la vie quotidienne et faussement paisible des régiments d’avant-guerre. C’est en fait une période d’intense réflexion sur les missions de la cavalerie légère : le lieutenant de Marolles publie à la demande du colonel de Landres un programme d’instruction spéciale à donner aux éclaireurs du 2e régiment de hussards qui est édité en 1904. C’est une période de préparation à une guerre qui semble inéluctable avec l’Allemagne, coupées chaque année par les grandes manœuvres ou certaines démonstrations importantes, comme la revue du camp de Châlons-sur-Marne par le tsar de toutes les Russies Nicolas II, le et les commémorations du cinquantenaire de la bataille de Solferino en 1909. À cette occasion, la ville de Milan remet sa médaille d’or à l’étendard du 2e hussards.

En , un lieutenant qui était monté la veille dans un concours hippique vint trouver son chef de corps, le colonel Carles de Carbonnière, commandant le 2e de hussards, alors en garnison à Senlis. Il dit à son chef qu’il avait été abordé, sur le paddock du Grand Palais, par un monsieur de haute taille qui l’avait interpellé : « Petit, tu diras à ton colonel que si j’avais l’honneur de commander les Chamborant, je ferais ajouter au calot bleu-ciel de mes hussards, un liséré brun-marron. C’est avec cela que l’on gagne des batailles. J’ai été, comme toi, lieutenant au 2e houzards : Je suis le général Lyautey[19] ! ». Le colonel de Carbonnière suivit ce conseil et fit adopter des bonnets de police brun à soufflet bleu ciel : le , le 2e hussards entra en campagne avec les couleurs qu’il avait illustrées depuis près de cent cinquante ans : un exemplaire de ce bonnet de tradition est exposé dans les vitrines de la salle d’honneur régimentaire.

En 1914, la Portion centrale (dépôt, administration, intendance) est à Reims et le reste à Verdun. Il appartient à la 4e brigade de cavalerie légère.

1914

- Belgique

Combat de Stockem le 7 août 1914 (Collection G-A. Massoni)

Combat de Stockem le 7 août 1914 (Collection G-A. Massoni)

Arlon et combat de Stockem (7 août 1914) : Le 4 août 1914, le 2e Hussards aux ordres du colonel Gouzil (1914-1917) forme avec le 4e Hussards, la 4e Brigade Légère (général Requichot) de la 4e Division de Cavalerie (général Abonneau). Le 6 août, la 4e Brigade Légère déchargée de sa mission de couverture reçoit l’ordre de gagner la Belgique par Jametz et Montmédy. Le même jour, à quatorze heures, les "Chamborant" passent la frontière belge à Limes sous les ovations de la population. Le 2e Hussards gagne Fresnois, dans la vallée de la Semoy, encadrée au nord par la forêt de Neufchâteau, au sud par celle de Virton, qui en se rejoignant à l’ouest d’Arlon, forment le défilé encaissé de Stockem : l’action se concentre principalement en Gaume et dans le pays d’Arlon. Le 7 août, le 2e Hussards gagne Etalle et Vance, le 4e escadron fournissant les avant-postes. Dans cette journée mémorable du 7 août 1914, le régiment va être engagé par quatre fois avec succès contre un fort détachement de recherche du renseignement comprenant le 3e escadron du 7e Chasseurs à cheval allemand, commandé par le capitaine von Haeseler (en garnison à Trèves) renforcé d'une patrouille du 8e Dragons, d’un détachement cycliste du 6e Bataillon de Chasseurs, de quelques cavaliers du 21e Dragons et d’une automobile de l'état-major équipée d’une mitrailleuse légère. Une première escarmouche vers 10 h oppose avec succès à Chatillon, le peloton du lieutenant Guyot (3e escadron) à une patrouille de la colonne allemande qui perd 2 cavaliers un prisonnier et 4 blessés : le peloton du lieutenant Guyot compte 6 blessés. Dans les faubourgs de Vance, vers 12 h 30, le détachement allemand essuie une furieuse fusillade de la part des hussards du peloton du lieutenant de Bouglon (2e escadron). Les Allemands renoncent à reconnaître Vance et semblent retraiter vers l’est et le village d’Arlon. Mais vers 13 h 30, le peloton Roman-Amat (4e peloton du 1er escadron) dissimulé dans un groupe de maisons au bord d’un vaste plateau à l’est de Vance, observe un peloton de cavaliers allemands qui après l’escarmouche avec le peloton Bouglon se reforme sur le plateau au sud de la route et à l’est du faubourg de Vance. Le lieutenant Roman-Amat à la tête de son peloton, sort en trombe des maisons, lances basses et charge au galop ordinaire puis, allongé. A la tête de son peloton, le lieutenant Roman-Amat désarçonne un officier du 7e Chasseurs en lui passant son sabre au travers la gorge[20]. S’ensuit un combat violent à la lance contre un peloton du 3e escadron du 7e Chasseurs à cheval allemand : au moins deux chasseurs à cheval allemands sont tués dans l’engagement, sans parler d’une dizaine de blessés. La poursuite menée sur trois kilomètres a permis de capturer quinze chevaux et deux cavaliers. L'oberleutenant von Bülow, blessé à la poitrine, mourra le lendemain à Arlon. Le lieutenant Roman-Amat est lui blessé par une balle de pistolet qui le transperce de part en part : 10 cavaliers du peloton Roman sont aussi blessés et 3 chevaux sont tués.

Pendant ce temps, les 3e et 4e escadrons, conduits par le colonel Gouzil, progressent sous la pluie battante dans un terrain boisé et arrivent à huit cents mètres d’Arlon. Le 4e escadron en tête, se heurte vers 14 h avec trois de ses pelotons (sous-lieutenant de Rolland, lieutenants Lefebvre et Billot) au sud de Stockem au gros de la colonne allemande qui retraite depuis Vance. Charge furieuse conduite par le lieutenant de Thonel d'Orgeix qui coûte aux Allemands une quarantaine d'hommes et l’automobile de l’état-major. Le capitaine-commandant von Haeseler est grièvement blessé ; le major baron von der Goltz, blessé dans le combat devant Vance, agonise dans l’automobile d'état-major ; le sous-lieutenant Jobst Knigge est tué d'un coup de lance : le colonel Gouzil observe 4 cavaliers allemands fuyant avec une lance plantée dans le dos.

Cette journée du 7 août 1914 coûte aux cavaliers ennemis une perte d'une cinquantaine d'hommes dont 30 blessés, 12 prisonniers, une automobile, une mitrailleuse et des dizaines de chevaux. Cette suite de combats permet enfin, dans ce secteur, l’identification des 3e et 6e Divisions de Cavalerie allemande (le Comité International de la Croix Rouge indique une perte de 80 tués et blessés). De notre côté pour cette journée, on déplore deux disparus, 20 blessés dont le lieutenant Roman-Amat et la perte de 9 chevaux. C’est à eux que le 4e escadron doit son nom glorieux de « Stockem » : la municipalité de ce village à côté d’Arlon, a inauguré le 7 août 2015, un monument commémoratif de cette action du 2e Hussards, qui est trop souvent présenté comme une action limitée à l’engagement du 4e escadron.

- La retraite Bataille de Guise (28 et )

- Aisne, Courpoil, ferme de la Gouttière, Epied, Courbin, Maison-rouge le , Fontenelle, Marchais le .bataille de la Marne

1915

(mai à juin) Beauval, Givenchy-le-Noble, Montdidier (septembre), Château-Thierry.

1917

Champagne, Ludes (Marne)

1918

La Somme, Argicourt, Moreuil, Bois de l'arriére cour ( au ). L'ouest de Château-Thierry ( au ) Flandres, Ypres, Menin (d'octobre à novembre).

Après l'armistice le régiment se met en mouvement le vers Eyseringhen traverse Bruxelles (), Liège où il a l’honneur de défiler le . L’étendard du régiment avec le 4e escadron est désigné pour participer au défilé organisé à Aix-la-Chapelle, le . En , la 4e division de cavalerie est désignée pour occuper la rive gauche du Rhin dans la région de Coblence. Le 2e hussards traverse le Luxembourg le , entre en Allemagne dès le pour s'installer dans la région de Simmern jusqu'au , puis à Ingelheim am Rhein (entre Bingen et Mayence) sous les ordres du colonel Boullaire (1919-1920) jusqu'en 1920.

Pour la durée de la guerre 1914-1918, le régiment qui déplore la mort de huit officiers, 22 sous-officiers, 21 brigadiers, quatre trompettes et 96 hussards, se voit décerner 680 citations dont :

- une citation collective à l’ordre de la 1re armée (3e et 4e escadrons) ;

- une citation collective à l’ordre de la 4e division de cavalerie (2e escadron) ;

- 32 citations individuelles à l’ordre de l’Armée ;

- 34 citations individuelles à l’ordre du corps de cavalerie ;

- 101 citations individuelles à l’ordre de la 4e division de cavalerie ;

- 36 citations individuelles à l’ordre de la brigade ;

- 475 citations individuelles à l’ordre du régiment ;

- une Military Medal britannique.

Entre-deux-guerres

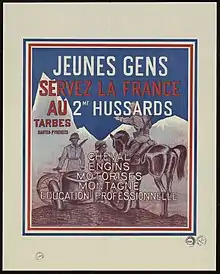

Le , à Versailles, le 2e régiment de hussards est dissous et recréé le même jour à Tarbes avec les éléments du 10e hussards, sous les ordres du colonel Pichon-Vendreuil.

Le général Debeney, chef d’état-major général de l’Armée fait signer par le ministre de la Guerre Paul Painlevé, la décision ministérielle no 4746 I /II du , créant des unités de tradition et leur confiant la garde d’unités dissoutes. Cette DM modifiée par la circulaire no 10796 I/II du , complétée par la circulaire no 2010-4/2 du , désignent les escadrons du 2e hussards comme unités de tradition du 6e, 10e hussards et 15e dragons :

- 2e escadron : unité de tradition du 6e hussards (Marseille) ;

- 3e escadron : unité de tradition du 10e régiment de hussards (Tarbes) ;

- 4e escadron : unité de tradition du 15e Dragrons (Libourne).

En , dans la cour d’honneur des Invalides, le 2e hussards reçoit des mains du général Weygand, vice-président du conseil supérieur de la Guerre, les étendards des unités dissoutes dont il a la garde. De 1932 à 1939, les étendards du 15e dragons, 6e et 10e hussards défilent en tête du régiment derrière l’étendard du 2e hussards à l’occasion des prises d’armes de Tarbes.

Dans les années 1930, le 2e hussards est encore composé de quatre escadrons à cheval et d’un escadron hors rang. Chaque escadron de combat était à quatre pelotons et un peloton hors rang. Il y a dans l’escadron hors rang, outre les services particuliers à tous les corps de troupe :

- un peloton de mitrailleuses hippomobiles à quatre groupes ;

- un peloton d’engins hippomobiles (mortier de 81 mm et canons de 37 mm) ;

- un peloton de transmission hippomobile ;

- un peloton motocycliste sur side-car René Gillet ;

- un peloton de mitrailleuses et d’engins portés sur camionnette ;

- un peloton de trois autos blindées Laffly 50 AM (canon de 37 mm ou mitrailleuses).

Le 2e RH est en garnison à Tarbes en , quand il est requis pour appliquer le « plan de barrage » dans les Pyrénées-Orientales. Ce plan vise à empêcher les militaires de l’armée populaire de la République espagnole, vaincue par les rebelles franquistes, en pleine Retirada, de passer en France. L’interdiction d’entrer est levée du 5 au [21].

De 1939 à 1942

_et_Lieutenant_2eme_Hussard_France_1940_-_Mus%C3%A9e_du_Hussard%252C_Tarbes_-_France_(65).jpg.webp)

La nouvelle de la déclaration de guerre surprend le 2e régiment de hussards (caserné au quartier Larrey à Tarbes) alors qu’il est en manœuvre dans la région. Une décision ministérielle du prévoyait l’éclatement de neuf régiments de cavalerie en cas de conflit, pour organiser des Groupes de reconnaissance de corps d'armée (GRCA) ou de groupes de reconnaissance de division d'infanterie (GRDI).

Le 2e régiment de hussards est au nombre de ces régiments (comme le 3e hussards de Strasbourg) : il est dissous dès le et donne naissance, avec ses noyaux actifs autour desquels se groupent les réservistes, aux sept corps suivants :

- 16e groupe de reconnaissance de corps d'armée (16e GRCA) commandé par le lieutenant-colonel Abrial, affecté au 18e Corps d’Armée.

- 23e groupe de reconnaissance de division d’infanterie (23e GRDI), commandé par le chef d’escadrons Halna du Fretay et affecté à la 31e division d’infanterie alpine.

- 29e groupe de reconnaissance de division d’infanterie (29e GRDI), commandé par le chef d’escadrons de Rolland, formé à Saintes, et affecté à la 35e division d’infanterie.

- 39e groupe de reconnaissance de division d’infanterie (39e GRDI), commandé par le lieutenant-colonel de Fontanges jusqu’au , puis par le lieutenant-colonel Roman-Amat à partir du et affecté à la 36e division d’infanterie.

- 71e groupe de reconnaissance de division d’infanterie (71e GRDI), commandé par le chef d’escadrons Massacrier, formé à Saintes, et affecté à la 1re division d’infanterie coloniale.

- 74e groupe de reconnaissance de division d’infanterie (74e GRDI), commandé par le lieutenant-colonel Roman-Amat, puis à partir du , par le chef d’escadrons Carmejane-Vesc et affecté à la 4e Division d’infanterie coloniale.

- Bien qu’il ne soit pas directement à l’origine de sa création, le 2e hussards contribue aussi à la mise sur pied du 80e groupe de reconnaissance de division d’infanterie (80e GRDI), commandé par le lieutenant-colonel de Lestapis, formé à Saintes et affecté à la 1re division d’infanterie marocaine.

Le 2e régiment de hussards est reformé dès le , sous les ordres du colonel de Blois de la Calande (1940-1941). Le nouveau 2e hussards est réellement organisé le , dans le cadre de l’Armée d’Armistice sur le type « régiment de réserve générale », pour un total de 31 officiers, 156 sous-officiers, 817 hussards et 1 210 chevaux.

Le 2e hussards occupe le quartier de Larrey à Tarbes jusqu’à la dissolution de l’armée d’armistice le après l’invasion par l’armée allemande de la « Zone libre ». À la suite de cette décision, le colonel Desazars de Montgailhard (1942), chef de corps, successeur depuis le du colonel Boutaud de Lavilléon (1941-1942), écrira son célèbre ordre du jour :

« Tarbes, le 7 décembre 1942,

A mes officiers,

Nous avons obéi aux ordres du Maréchal jusqu’au sacrifice le plus dur. La honte qui nous a été imposée ne saurait demeurer sur notre étendard. L’emprise de l’ennemi se resserre ; les possibilités pour nous de reprendre les armes sur le sol de France s’évanouissent. Demain, peut-être, je ne serais plus libre. Le Colonel du 2e Hussards ne se rend pas, même sur un ordre. Je me porte garant de l’honneur du Régiment et du vôtre. C’est à ce titre seul que je prends aujourd’hui la décision de passer en Afrique pour me battre. J’ai sollicité des ordres. Je n’en ai reçu aucun. Je demeure donc votre Colonel, et je vous donne l’ordre de servir chacun là où vous aurez le sentiment de faire le mieux. Ralliez à moi, là-bas pour les uns, ici pour les autres, le jour de la délivrance. Après les outrages qu’il nous a fait subir, l’Allemand demeure pour le moment l’ennemi qu’il faut vaincre. N’oubliez jamais de demeurer des soldats.DESAZARS de MONTGAILHARD

Cette lettre sera conservée jusqu’à mon retour en France. »

Un organe liquidateur du régiment reste en place jusqu’au .

L'Armée de Libération (1944-1945)

En , le « commandant » Émile Darizcuren, responsable de « l’Armée Secrète » pour la région de Tarbes et ancien chef de l’équipe de polo du 2e hussards, devient de fait, chef de corps du 2e hussards reconstitué. Par décision no 39 du , le général Collet, commandant la 17e région, accorde au 1er régiment de cavalerie de Bigorre, en garnison à Tarbes, la faveur de reprendre l’étendard et les traditions du 2e régiment de hussards. Ce régiment est constitué d’éléments très divers :

- corps francs de la Montagne Noire, recruté principalement en Languedoc. Après les durs combats de Prades et de la Galaube, le corps franc de la « Montagne Noire » rejoint la 1re armée française entre Lyon et Dijon. Son 6e escadron est intégré dans le régiment de cavalerie de Bigorre à Tarbes ;

- Maquis de Lorris (Loiret), après ses actions dans la région de Châteauneuf-sur-Loire et Orléans participe aux combats de la libération de Paris, aux ordres du lieutenant-colonel Marc O’Neil. Le maquis de Lorris contribue à la formation d’abord du 95e RI, avant d’être intégré comme 5e escadron du 2e hussards ;

- Maquis du Charolais, puis escadron du Charolais formé de deux groupes de volontaires, l’un de la région de Bourbon-Lancy, l’autre dans la région de Marly-sur-Arroux : devenu le 3e escadron du régiment de cavalerie de Bigorre, il forme l’ossature du 1er escadron du 2e hussards ;

- 8e régiment de cuirassiers : le 2e escadron, escadron Delong, alors sur le front de la poche de Saint-Nazaire, est versé au régiment le [23].

- anciens éléments du 2e hussards.

Le régiment sera grossi d’une partie du 3e régiment de hussards et du 9e régiment de dragons pour former le régiment de reconnaissance de la 36e division d’infanterie (D.I.) ; il quitte la ville de Tarbes le pour occuper la zone de cantonnement dans la région de Vic-en-Bigorre et de Rabastens-de-Bigorre (près de Tarbes). Le , un jeune licencié en philosophie, Roger Nimier, s’engage au 2e hussards : il écrira quelques années plus tard le roman Le Hussard bleu et deviendra l'une des têtes de file de la génération d’écrivains connue sous le nom de « Hussards ». Le , le lieutenant-colonel O'Neill, nouveau chef de corps, présente aux « Chamborant », l’étendard du 2e hussards qu’il a reçu des mains du général de Gaulle à Paris, le .

Du matériel américain est livré le , notamment de l'armement léger et des jeeps. La guerre prend fin le . Le régiment reste en Bigorre jusqu’à la fin du mois. Il s’installe à Cagnes-sur-Mer le comme régiment de reconnaissance de la 36e D.I. pour participer à la surveillance de la frontière italienne. Le , la 36e D.I. est mise à la disposition du général commandant les troupes d’occupation en Allemagne.

Début octobre, le 2e régiment de hussards part pour le pays de Bade : il récupère des éléments du 18e régiment de chasseurs à cheval de la 23e D.I. qui est dissous.

De 1945 à nos jours

.jpg.webp)

Le 2e régiment de hussards a subi plusieurs changements. Il a été dissous le dans le pays de Bade, puis recréé le à Orléans avec les éléments du 4e régiment de hussards. Le 2e escadron du 2ehussards a participé à la constitution d’un groupement opérationnel engagé entre à au Maroc. Le , le régiment est devenu un centre d’instruction d’infanterie. En 1958, il est devenu un centre d’instruction Arme Blindée et Cavalerie. Le , il a incorporé les éléments du 12e régiment de dragons et a repris son rôle de régiment de cavalerie. Du à , il était en garnison à Sourdun Sourdun (Seine-et-Marne) en remplacement du 9e régiment de hussards dissous. En tant que régiment de reconnaissance blindée du 3e corps d’armée, il était équipé de 36 AMX-10 RC (le premier entrant en service dans l’armée française lui ayant été remis officiellement le [24]) et de Peugeot P4 Milan jusqu’à sa transformation progressive en régiment de renseignement en 1998.

Le 2e hussards accueille durant cette période en complément de son effectif de carrière des appelés du Service National. Certains appelés, en Volontariat Service Long (VSL) participeront aux opérations ex-Yougoslavie (FORPRONU). En juin 1994, il recueille les souvenirs du 8e régiment de hussards dissous à Altkirch le 7 mai 1993.

Le 2e hussards, depuis qu'il a reçu en 1998 sa nouvelle mission de renseignement dans la profondeur, a effectué une transformation profonde et rapide sous l'impulsion du colonel Ballarin puis sous les ordres des colonels Lépinette, de Barmon, de Fontenilles et Renard. Il a acquis très rapidement une compétence reconnue et s'est trouvé engagé :

- Ex-Yougoslavie (Bosnie et Kosovo) ;

- Côte d'Ivoire ;

- Tchad ;

- République Centre Africaine (RCA) ;

- Liban ;

- Afghanistan ;

- Mali.

Le , le brigadier Loïc Risser et le sergent Yvonne Huynh, sont tués au Mali lorsque leur véhicule blindé léger est touché par l'explosion d'un engin explosif improvisé[25]. Le sergent Yvonne Huynh est la première militaire française tuée au combat dans le cadre d'une opération extérieure[26].

En 2009, à la suite de la réforme de la carte militaire, le 2e régiment de hussards quitte la garnison de Sourdun au mois d' et rejoint le quartier Estienne du camp d'Oberhoffen à Haguenau (Bas-Rhin).

Devise du régiment

« Noblesse oblige, Chamborant autant »

La devise de la famille de Chamborant est "Oncque ne failli", elle est reprise dans les traditions du Régiment. L'escadron de commandement et de logistique porte cette devise comme nom de tradition.

Étendard

Il porte, cousues en lettres d'or dans ses plis de son étendard, les inscriptions suivantes[27]:

Décorations et Armes d'honneur

Décorations du régiment

- Le régiment des "hussards bruns" ou "hussards de Chamborant" porte la médaille d'or de la ville de Milan en souvenir de sa participation à la campagne de 1859 (Solférino).

- Le 2e escadron en entier, commandé par le capitaine de Labeau est l'objet d'une citation à l'ordre de la 4e Division de Cavalerie pour "avoir accompli d'une façon remarquable une mission de reconnaissance de six jours dans la région d'Ypres au cours de laquelle il a fait preuve d’une endurance et d’une énergie dignes de tous les éloges et en particulier dans cet escadron, le lieutenant Le Mintier de la Motte-Basse ", (Ordre no 24 de la 4e Division de Cavalerie du ), qui entraîne l'attribution de la croix de guerre 1914-1918, avec étoile d’argent au fanion du 2e escadron.

- La croix de guerre 1914-1918 avec palme pour citation à l'ordre de l'armée est attribuée aux 3e et 4e escadrons formant la compagnie de marche du 2e Hussards sous le commandement du capitaine Douence : « Le , sous la conduite du capitaine Douence a fait preuve d'un superbe entrain et le magnifique courage dont il a fait preuve, en exécutant de concert avec d’autres troupes cette brillante contre-attaque qui a repris à l'ennemi une position importante. Il a fait 25 prisonniers et pris 2 mitrailleuses ». (Ordre de l'Armée no 59 de la 1re Armée, du , général Debeney).

- La croix de la valeur militaire avec palme a été remise au régiment, le , dans la cour d'honneur des Invalides pour ses actions en Afghanistan en 2012.

- La croix de la valeur militaire avec étoile de bronze est remise au 1er escadron pour son action au Mali, par le général Ract-Madou en 2014.

- La croix de la valeur militaire avec étoile d'argent a été remise au régiment, en septembre 2022, à Strasbourg, pour son engagement en République Centrafricaine, dans la cadre de l'opération Sangaris.

Titulaires d'armes d'honneur

FUCH (Jean-Baptiste), maréchal des logis au 2e Hussards, fit avec distinction les guerres de la Révolution de 1792 à 1799 et se signala à nouveau pendant la campagne du Rhin en 1800. Il chargea avec intrépidité une batterie de 6 pièces de campagne, tua plusieurs canonniers autrichiens et s’empara de 2 bouches à feu qu’il ramena au général Debelle commandant en chef l’artillerie après le combat de Neuwied le . Il est de nouveau cité le pour l’attaque d’une batterie ennemie. Le 4 pluviôse an XI, le Premier Consul lui décerna un fusil d’honneur. Membre de droit de la légion d’honneur, le 1er vendémiaire an XII. Il reçut en 1805, les galons de maréchal-des-logis-chef.

MELLINGER (Jean), trompette au 2e Hussards. À Hohenlinden, il s’élança sur l’ennemi, à la tête de son escadron en sonnant le charge, tenant sa trompette d’une main et en sabrant de l’autre. Le 4 pluviôse an XI, une trompette d’honneur. Membre de droit de la légion d’honneur, le 1er vendémiaire an XII. Il fit les campagnes de 1805 à 1807. Mort en 1808.

MULLER (Nicolas) – ou Miller, maréchal des logis au 2e Hussards, se fit remarquer par sa brillante conduite pendant la campagne de l’armée du Rhin en 1800 et se distingua particulièrement à Hohenlinden le 10 frimaire an IX. Il reçut le 4 pluviôse an XI un sabre d’honneur. Après la paix de Lunéville, Muller quitta le service et se retira dans ses foyers. Membre de droit de la légion d’honneur, le 1er vendémiaire an XII.

REISSMANN (Joseph) – ou Recommann, maréchal des logis au 2e Hussards. Sa conduite distinguée pendant la campagne de 1800 lui mérita, le 28 fructidor an X, un sabre d’honneur. Au moment d’une attaque de tirailleurs, il se jette au galop sur une pièce de canon, tue deux servants, met les autres en fuite et s’empare de la bouche à feu qu’il ramène avec lui. Membre de droit de la légion d’honneur, le 1er vendémiaire an XII.

RICHARD (Claude), maréchal des logis au 2e Hussards, né dans le département du Haut-Rhin, se fit particulièrement remarquer à l’armée du Rhin pendant la campagne de 1800, à la prise de position défendue par un corps d’infanterie autrichienne et par 2 batteries d’artillerie, sur lesquelles il arriva l’un des premiers sous le feu de la mitraille et de la mousqueterie ennemie ; il s’empara d’un obusier au moment où il allait faire feu et le ramena avec lui. Il reçut, le 28 fructidor an X un sabre d’honneur. Membre de droit de la légion d’honneur, le 1er vendémiaire an XII. Retraité en 1807, électeur de l’arrondissement de Belfort.

Traditions

Uniforme

L'uniforme de tradition du régiment est constitué d'une pelisse brune, d'un dolman brun et d'une culotte azur.

Uniformes antérieurs à la réforme du 25 mars 1776

De 1744 à 1763, tous les régiments de hussards portent un uniforme azur. La distinction des régiments se fait un temps par la couleur des passementeries, puis par celle du bonnet et de sa flamme.

En 1763, une ordonnance royale établit un uniforme vert foncé pour la pelisse et le dolman, et rouge pour la culotte. La distinction des régiments se fait par la couleur de la flamme du bonnet (vert foncé pour Chamborant).

Réforme du 25 mars 1776

Lorsque Louis XVI (ordonnance du ) décida que les régiments de cavalerie seraient identifiés par une couleur propre, la reine Marie-Antoinette proposa avec malice au marquis de Chamborant que ses hussards (soldats réputés turbulents et fiers) portent la couleur de la bure des moines capucins (brun). Le marquis, piqué au vif, aurait répondu : "le Roi verra mes moines à l'œuvre".

Plusieurs années ensuite, lorsqu'une seconde couleur devint nécessaire pour distinguer les régiments (ordonnance du ), Marie-Antoinette demanda à Chamborant quelle seconde couleur il choisirait. Chamborant répondit « s'il plaît à ma reine, je choisirai la couleur de ses yeux ». Ainsi Chamborant Houzards porta désormais le brun et l'azur.

Le régiment (alors Chamborant Houzards, puis 2e régiment de hussards) portera ces couleurs sans interruption pendant près de 40 années, malgré plusieurs reformes.

Après 1825

En 1825, les uniformes des régiments de Hussards sont modifiés, le 2e régiment conserve sa pelisse et son dolman bruns, et porte une culotte rouge. En 1844, lors d'une nouvelle reforme des uniformes, les couleurs précédentes sont restaurées.

Chant de tradition

- Le chant de tradition du 2e Régiment de Hussards s'intitule "La Chamborant". Il a été composé par Philippe Constant.

|

LA CHAMBORANT 1. En les voyant passer sans monture, |

Refrain |

2. Fils de ceux dont les grands sabres frappent, |

3. Terres à conquérir, sol à défendre, |

Le régiment aujourd'hui

Subordinations

Le régiment est subordonné au commandement du renseignement. Il fait partie de la base de Défense de Strasbourg-Haguenau.

Le 2e Hussards est un cas atypique dans l'armée française ; il offre un exemple rare de changement radical de spécialité, (comme son prédécesseur, le 13e RDP en 1963). À la demande du Chef d'état-major de l'Armée de Terre, en 1998, qui voulait augmenter la capacité française dans le domaine du renseignement d'anticipation, il a entrepris un changement complet de mission, tout en s'appuyant sur l'esprit d'audace et de liberté de pensée hérité de la tradition des hussards.

Missions

Mettre en œuvre des patrouilles de recherche profonde qui peuvent être mises en place soit en VBL soit par la troisième dimension. Ces patrouilles sont aptes à renseigner sur des objectifs à haute valeur ajoutée et, pour certaines patrouilles, à les désigner au profit de l'Armée de L’Air et de l'ALAT.

Spécialisé dans l'infiltration et le camouflage, le 2e Hussards se caractérise par la mobilité de ses patrouilles qui sont redéployables sur court préavis.

Cette unité a pour mission la recherche du renseignement. Ces actions sont menées par des petites équipes (patrouilles) de 6 hommes agissant en semi-autonomie sur les arrières de l'ennemi. L'infiltration vers l'objectif peut se faire en VBL, par héliportage ou par tout autre moyen adapté à la zone de conflit ou de crise. En aucun cas les moyens de transport (terrestre ou aérien) ne sont utilisés jusqu'à l'objectif : la phase finale de l'approche ne se fait qu'à pied pour des raisons de discrétion.

Entité particulière au sein des unités classiques, parfois les patrouilles ne communiquent pas entre elles et ne constituent pas un dispositif tactique. Chacune reçoit un objectif précis qu'elle approche en s'infiltrant furtivement sur une distance maximale de l'ordre de 80 à 150 km, une telle profondeur n'est cependant pas utilisée de nos jours. Elle envoie ensuite le fruit de ses observations, de façon chiffrée, à un centre qui analyse le renseignement et le transmet au commandement du théâtre d'opérations, à qui il permet d'orienter son action et d'anticiper.

Certaines de ces patrouilles ont la capacité de guider des aéronefs sur l'objectif observé, par désignation directe ou par guidage radio.

Le 2e Régiment de Hussards se signale depuis plusieurs années par sa capacité d'innovation et de mise en œuvre "sur-mesure" de nouvelles méthodes de renseignement adaptées au besoin de l'employeur (commandant du théâtre d'opérations). Par son efficacité dans les zones de crise, il a également été proposé à l'OTAN, et a été désigné comme unité de recherche profonde de l'Eurocorps.

À cet égard il offre à l'Armée de Terre une capacité conventionnelle de renseignement dont l'emploi s'effectue sous l'égide de la Brigade de Renseignement (BR) en totale synergie avec les autres moyens de renseignement électroniques et d'imagerie qui la composent.

À ce titre, les Hussards du 2 sont en permanence engagés sur les différents théâtres d'opérations extérieures ainsi que sur Sentinelle. Ces hussards recueillent, traitent et diffusent l'information, apportant la plus value d'appréciation de situation propre au capteur humain.

Le régiment, déjà engagé en tant que régiment blindé dans les Balkans a poursuivi, dès sa transformation entamée, ses missions sur de nombreux théâtres qui se sont ouverts au fur et à mesure des engagements français et de la reconnaissance des qualités des chamborants dans leur nouveau domaine d'emploi et des besoins croissants en matière de renseignement.

En commençant par la Bosnie, puis le Kosovo, l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Liban, la République centrafricaine, ce sont progressivement quelque dix patrouilles de recherche et autant de détachements de mise en œuvre que de théâtres que doit armer Chamborant en permanence, les escadrons se relevant les uns les autres suivant le principe de l'auto-relève[28].

L'engagement au sein de l'opération Serval puis Barkhane marque un tournant dans les missions du régiment qui sera l'ossature des détachements de recherche multicapteurs avec l'intégration des capacités des autres régiments du commandement du renseignement. Le maillage, la technicité et la qualité des productions révèleront toute la pertinence du dispositif et sera l'élément moteur de la fonction renseignement pour cette opération majeure pour le régiment et l'Armée française en général. Le régiment engagera des détachements dans toutes les bases de l'opération BARKHANE : MALI, TCHAD, NIGER, avec des résultats remarqués dans la lutte anti-terrorisme avec la participation à la capture ou/et neutralisation de cadres et groupes terroristes.

Le régiment perdra 3 équipiers durant l'opération BARKHANE : Karim EL ARABI, mort au NIGER, Yvonne HUYNH et Loïc RISSER morts au MALI.

Le régiment engage également des équipes au profit des attachés de défense de certaines ambassades En Afrique ou au Moyen-Orient.

Formation

En plus des formations communes à toute l'Armée de terre, le 2e régiment de hussards dispense des formations spécialisées dans la recherche blindée : pilotage du VBL, techniques d'auto-défense, utilisation des moyens optiques, photographiques et vidéo et des moyens de transmissions, apprentissage des savoir-faire propres au monde du renseignement, topographie...

Composition

Le 2e Hussards est composé, en , de 950 soldats répartis en neuf escadrons :

- 4 escadrons de recherche sans contact comportant chacun 11 patrouilles de recherche blindée et 2 à 4 patrouilles spécialisées (patrouilles nautiques, moto, sécurité, renseignement spécialisé)

- 1 escadron de Traitement et de diffusion du Renseignement

- 2 escadrons de recherche avec contact (intégration des 2 GRI de la BR, capacité conversationnelle)

- 1 escadron de commandement et de logistique

- 1 escadron de réserve.

Noms des escadrons

Les escadrons du 2e Hussards portent un nom de tradition, le plus souvent en mémoire de leur principal fait d'armes.

- 1er escadron : Texel

En mémoire de la charge des hussards contre la flotte hollandaise prise dans les glaces à l'embouchure du Texel.

- 2e escadron : Sidi-Brahim

Bataille de la campagne d'Algérie où le 8e Bataillon de Chasseurs à Pied et le 2e escadron du 2e Hussards se couvrirent de gloire. "La Sidi-Brahim" est devenue la fête de tradition des chasseurs (à pied et alpins).

- 3e escadron : Bois de l'Arrière-Cour

Combat de la guerre 14-18 dans lequel le 3e escadron résista héroïquement dans un petit bois de la Somme. L'escadron fut décoré de la Croix de guerre 1914-1918 pour cet acte d'héroïsme.

- 4e escadron : Stockem

Le , entre Stockem et Arlon (Belgique), alors que les troupes françaises reculent sous l'offensive allemande, le 4e escadron charge à un contre trois un groupe d'escadrons du 7e régiment allemand de chasseurs à cheval en progression près du village de Stockem, qui eut dans cette rencontre près de 50 morts et de nombreux prisonniers. L'escadron est décoré de la croix de guerre 14-18.

- 5e escadron (réserve): Wissembourg

Unité spécialisée de réserve (USR)

- 6e escadron : Braunsberg

Escadron de Traitement et de diffusion du Renseignement

- ECL (Escadron de Commandement et de Logistique)

Oncques ne faillis (Ne faillit jamais), devise de la famille Chamborant

- 7e escadron : Blangy-1940 (RECINF)

Créé par intégration de la 1re compagnie du Groupement de Recueil de l'Information de la BR, le : gardien des traditions des GRCA et GRDI, mis sur pied en 1939 et plus particulièrement les combats autour de Blangy en 1940, où le 23e GRDI gagna une citation à l'ordre de l'armée.

- 8e escadron : Warburg-1762 (RECINF)

Créé par intégration de la 1re compagnie du Groupement de Recueil de l'Information de la BR, le : porte le nom du fameux raid de cavalerie sur les arrières de l'ennemi, mené par le marquis de Chamborant.

- 9e escadron : Montereau - 1814

Unité de formation initiale du régiment, en souvenir de la charge du détachement du 2e Hussards conduite par le capitaine Ducis, à la bataille de Montereau par des jeunes recrues.

Équipements

Il est principalement constitué de véhicules blindés légers long (VB2L) amphibies de 3,5 t.

Les patrouilles sont équipées de moyens de prise de vue, d'observation de nuit et de transmission chiffrée à longue distance, par voie hertzienne ou par satellite. Les hommes disposent de tenues de camouflage et d'équipements (sacs spéciaux, brelages, doubles dotations, armements spécifiques) adaptés au port de très lourdes charges lors de l'infiltration à pied.

- Moyens d’observation jour/nuit (optiques et thermiques) ;

- moyens de prise de vue photo et vidéo jusqu’à 1 500 m ;

- moyens de transmission HF, VHF, satellite avec dispositifs de chiffrement ;

- VB2L armés d'ANF1 (7,62 mm) amphibies, équipés GPS, moyens informatiques (MAESTRO) ;

- dispositifs de camouflage ;

- 12 jours maximum d ’autonomie.

La patrouille de recherche blindée (six hommes) :

- un chef de patrouille ;

- un adjoint ;

- deux pilotes VBL ;

- un observateur spécialiste option transmission ;

- un observateur spécialiste option acquisition.

Le 2e régiment de hussards décerne les brevets suivants (les autres brevets n'étant pas homologués et plus attribués) :

- brevet d'observateur de patrouille de recherche profonde (étoile de bronze) ;

- brevet d'adjoint de patrouille de recherche profonde (étoile d'argent) ;

- brevet de chef de patrouille de recherche profonde (étoile d'or) ;

- brevet de transmetteur de patrouille de recherche profonde (étoile et foudres de bronze) ;

- brevet d'adjoint de station transmission (étoile et foudres d'argent) ;

- brevet de chef de station transmission (étoile et foudres d'or).

- brevet d'équipier d'appui au recueil de l'information

- brevet d'équipier de recueil de l'information

- brevet de chef d'équipe de recueil de l'information

Stationnement

2e régiment de hussards

Quartier Estienne

67504 Haguenau CEDEX

Tél : + 33 3 88 06 82 59

Personnalités ayant servi au 2e hussards

- Général Alfred Frédéric Philippe Auguste Napoléon Ameil, chef d'escadrons de 1847 à 1851

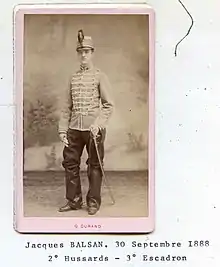

sous-lieutenant Charles Nungesser (Collection salle d'honneur du 2e Hussards)

sous-lieutenant Charles Nungesser (Collection salle d'honneur du 2e Hussards) - Paul de Cordon

- Nicolas-François Christophe (sous-lieutenant en 1792), général de brigade

- Jacques Dufilho, acteur, ancien du 2e Hussards et du 29e GRDI

- Charles de Foucauld

- Louis Giscard d'Estaing, aspirant en 1981

- Gaspard Hug alors simple cavalier

- Victor Iturria, Compagnon de la Libération

- général Frédéric Legrand, sous-officier au 2e hussards de 1830 à 1837

- Hubert Lyautey, maréchal de France, lieutenant de 1880 à 1882

- Charles François Martigue (1777-1825) alors sous-lieutenant.

- Jean Paul Egide Martini, musicien, sous-lieutenant surnuméraire en 1768-1772

- Étienne de Montety, journaliste et écrivain (1989)

- Général Henri Navarre, sous-lieutenant en 1918

- Roger Nimier, écrivain, engagé volontaire au régiment de mars à

- Charles Nungesser, as de l'aviation, brigadier au régiment en 1914

- Albert de Rocca, officier au début du XIXème siècle, écrivain et mari de Madame de Staël.

- Augustin de Romanet, aspirant en 1983

- Willy de Spens d'Estignols, écrivain, maréchal des logis,

- Général Stengel, commandant la cavalerie de l'Armée d'Italie

- Jean-Louis Alexandre de Touchebœuf, chef d'escadron au régiment de hussards de la Meurthe le .

- Laurent Voulzy - source: son chef de peloton contingent 1968 2B

Sources et bibliographie

- ANDISSAC (Maxence), "Le 2e Hussards à la veille de la Seconde Guerre Mondiale", dans Vivat Hussar, Tarbes, 1987, no 22, p. 99-102.

- ANDRAS de MARCY (Pierre-Edme), Cinq mois de campagne d’un lieutenant du 2e Hussards, Nevers, Imp. Mazeron, 1917, 174 p.

- AZAN Paul, Sidi-Brahim, Paris, Lavauzelle, s.d, 810 p.

- BARJAUD (Yves), "Souvenir d’un demi-siècle : les hussards dans la tourmente" dans Vivat Hussar, Tarbes, 1987, no 28, p. 75-80.

- BOULIN (Marcel), André-Claude, Marquis de Chamborant, sa famille, son régiment, 1732-1805. Tarbes, chez l'auteur, 1983.

- BOISSAU (général R.), "Avant Chamborant, le premier Esterhazy 1735-1743", dans Vivat Hussar, Tarbes, 2001, no 36, p. 8-26.

- BUISSON, de RANCOURGNE, de MALASTRIE, REY, Les hussards de Chamborant (2e Hussards). préface du colonel de Chalendar, Paris, Firmin Didot, 1897, 333 p.

- DUFOURG (Robert) & MAGNEN (René), Chamborant, 2e Hussards, Bordeaux, Ed. Delmas, 1958, 93 p.

- DUPONT (Marcel), Nos vieux houzards, Paris Berger-Levrault, 1934, 184 p.

- DUPUY (Raoul), Historique des régiments de hussards (1690-1892), Paris, Lib. Militaire Dubois, , 171 p.

- Historique du 2e régiment de hussards - 1er août 1914 - 11 novembre 1918, Paris, Berger-Levrault, , 95 p., lire en ligne sur Gallica.

- Le 2e de Hussards, par un officier de Chamborant, Paris, Berger-Levrault, , 27 p.

- MASSONI (Gérard-Antoine), Historique du 2e hussards, Saint Dié, Imp. de l'Ormont, 2002

- MASSONI (Gérard-Antoine), Ces héros de Chamborant, Haguenau, Edition de l'Amicale du 2e Hussards, 2019, p. 138

- MENGELLE (général André), "Attaque de la ferme Casanova par le 2e Hussards", dans Vivat Hussar, Tarbes, 1992, no 27, p. 57-67.

- PALOSSE (Major Patrick), 2e Régiment de Hussards, Paris, Éditions LBM, 2007

- PHILIPPON (Annie), "Attaque de la ferme Casanova par le 2e Hussards, le ", dans Vivat Hussar, Tarbes, 1985, no 20, p. 50-51.

- PLANCKE (R.C), "Chronique des régiments : Le 2e Hussards", dans Vivat Hussar, Tarbes, 1975, no 10, p. 133-148.

- Revue Historique des Armées, « Chamborant, 2e Hussards », Paris, 1959, no 2, p. 61 à 64.

- ROCCA (de), Mémoires de la guerre des Français en Espagne, Paris, Gide, 1814

- ROLLAND (commandant de), "Le 29e GRDI dans la bataille", dans la Revue Historique de l'Armée, Vincennes, no 3 et 4, 1947

- ROMAN-AMAT (Bernard), "La charge, , par un officier, membre de la Société d'études des Hautes-Alpes". Extrait du Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes, années 1915-1916. Gap, L. Jean et Peyrot, 1916, in-8°, 8 p.

- ROMAN-AMAT (Bernard), Mémoire de guerre, 1914-1918, Sisteron, 1994

- SPENS (Willy de), Mémoires tome 1 "Printemps Gris" et tome 3 "Le hussard malgré lui", La table ronde, Paris 1974 et 1976

- LOMBARD (Ulice), Retour de la colline du désespoir, Récits d'opérations du petit monde du renseignement humain (Français) Broché – 22 septembre 2020.

Notes et références

- d'Hombres : voir Sa généalogie et Sa biographie

- de Carbonnières : voir sa généalogie

- Gouzil : vois sa généalogie

- A. Pichon, voir : sa généalogie

- A. Abrial, voir : sa généalogie

- Albert de Blois voir : sa généalogie

- J. Desazars, voir : sa généalogie et sa biographie

- E. Darizcuren, voir : sa biographie

- P. Séguineau, voir : sa généalogie

- Qui fut plus tard chef d'état-major des armées (CEMA).

- Qui devient ensuite Inspecteur de l'Arme Blindée Cavalerie.

- Par la suite commandant de la 1re DB puis de la 3e région militaire.

- Ensuite inspecteur de l'Armée de Terre, puis conseiller du gouvernement.

- Par la suite commandant de la brigade de renseignement (2010-2012).

- Historique du 2e régiment de hussards

- La famille Chamborant dans le Dictionnaire de la noblesse de François-Alexandre Aubert de La Chesnaye des Bois page 160 et suivantes à lire en ligne

- bataille portée au drapeau du régiment

- la ferme de Grizières est située sur la commune de Ville-sur-Yron

- Le 2e de Hussards, par un officier de Chamborant, Paris, Berger-Levrault, 1938, p. 3

- ROMAN-AMAT (Bernard), « La charge, 8 août 1914, par un officier, membre de la Société d'études des Hautes-Alpes . », Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes, 1915-1916. Gap, L. Jean et Peyrot, 1916, in-8°, 8 p.,

- René Grando, Jacques Queralt, Xavier Febrés, Camps du mépris : des chemins de l’exil à ceux de la Résistance (1939-1945). 500 000 républicains d’Espagne indésirables en France, Llibres del Trabucaire, Perpignan, 1991, 2e édition. (ISBN 2-905828-32-3), p. 186

- collection salle d'honneur 2e Hussards - Haguenau

- Le 8e Cuirassiers dans la Résistance, avec le lieutenant-colonel de Beaumont, 1942-1945, Pierre-Armel de Beaumont, p. 126, L'Onde, 2014, 204 p. (ISBN 978-2-916929-92-7) (BNF 43865060)

- « L'arrivée de l'AMX-10RC - Le budget infrastructure de l'Armée de terre pour 1980 », sur Revue de la Défense nationale, (consulté le )

- Philippe Chapleau, « Les biographies des deux hussards tués près de Ménaka », sur http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ (consulté le )

- Philippe Chapleau, « Une première femme meurt pour la France en opex », sur http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ (consulté le )

- Décision no 12350/SGA/DPMA/SHD/DAT du 14 septembre 2007 relative aux inscriptions de noms de batailles sur les drapeaux et étendards des corps de troupe de l'Armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, Bulletin officiel des armées, no 27, 9 novembre 2007

- Source : "2e Régiment de Hussards", le livre du Régiment aux éditions LBM