Saint-Yrieix-la-Perche

Saint-Yrieix-la-Perche (prononcé [sɛ̃tiʁjɛlapɛʁʃ ][1], le x final de « Saint-Yrieix » est traditionnellement muet) (Sent Iriès en occitan) est une commune française située dans le département de la Haute-Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine.

| Saint-Yrieix-la-Perche | |||||

L'hôtel de ville. | |||||

Blason |

Logo |

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Haute-Vienne | ||||

| Arrondissement | Limoges | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix (siège) |

||||

| Maire Mandat |

Daniel Boisserie 2020-2026 |

||||

| Code postal | 87500 | ||||

| Code commune | 87187 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Arédiens | ||||

| Population municipale |

6 778 hab. (2020 |

||||

| Densité | 67 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 30′ 51″ nord, 1° 12′ 14″ est | ||||

| Altitude | Min. 283 m Max. 498 m |

||||

| Superficie | 100,98 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Saint-Yrieix-la-Perche (ville isolée) |

||||

| Aire d'attraction | Saint-Yrieix-la-Perche (commune-centre) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Yrieix-la-Perche (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Haute-Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.saint-yrieix.fr | ||||

Géographie

Saint-Yrieix est la 6e ville de Haute-Vienne en population, et la commune la plus étendue du département.

C'est l'une des six villes-portes du parc naturel régional Périgord-Limousin.

Géologie, topographie et hydrographie

La commune de Saint-Yrieix se trouve au sud du département de la Haute-Vienne à 40 km de Limoges. Le pays Arédien ou pays de Saint-Yrieix est proche de la limite entre les départements de la Corrèze et de la Dordogne.

La commune est constituée de vastes plateaux légèrement ondulés. Sa géologie est rendue relativement complexe par la présence de failles, de chevauchements et de plis dus à la collision il y a 370 millions d'années de deux plaques tectoniques d'une part, et à des phénomènes de volcanisme d'autre part. C'est dans ces failles, orientées nord-est - sud-ouest que l'on trouve le minerai aurifère, le kaolin ainsi que d'autres minéraux précieux.

La Loue prend sa source vers 420 mètres d'altitude, au lieu-dit Gabillou, au nord de la commune. Elle se jette dans l’Isle. Sa haute vallée marque le site dans la presque totalité du territoire communal ; elle le coupe en deux parties sensiblement égales en suivant une ligne de faille (orientée nord-est- sud-ouest). Un autre affluent de l'Isle, le Crassat borde brièvement la commune au nord.

La commune est caractérisée par un habitat dispersé en 43 villages, 175 hameaux et bâtis isolés.

Communes limitrophes

Saint-Yrieix-la-Perche est limitrophe de dix autres communes, dont deux dans le département de la Corrèze et deux autres dans celui de la Dordogne.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1994 permet de connaître en continu l'évolution des indicateurs météorologiques[9]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 1,7 | 1,8 | 3,7 | 5,9 | 9,4 | 12,5 | 14 | 14,1 | 10,8 | 8,8 | 4,2 | 1,9 | 7,4 |

| Température moyenne (°C) | 4,5 | 5,3 | 8 | 10,4 | 14,2 | 17,7 | 19,2 | 19,3 | 15,7 | 12,7 | 7,3 | 4,7 | 11,6 |

| Température maximale moyenne (°C) | 7,4 | 8,7 | 12,2 | 14,9 | 19 | 22,8 | 24,4 | 24,5 | 20,5 | 16,6 | 10,4 | 7,6 | 15,8 |

| Record de froid (°C) date du record |

−9,9 19.01.17 |

−12,8 09.02.12 |

−11,1 01.03.05 |

−4,3 08.04.21 |

−0,8 03.05.21 |

2,8 08.06.19 |

6,5 26.07.15 |

5,6 16.08.15 |

1,9 09.09.19 |

−4,3 25.10.03 |

−7,8 22.11.98 |

−10,3 29.12.96 |

−12,8 2012 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

16,4 01.01.22 |

23,9 27.02.19 |

24,2 20.03.05 |

27,9 29.04.05 |

30,4 30.05.01 |

35,8 27.06.11 |

38,4 23.07.19 |

38,2 04.08.03 |

33 03.09.05 |

27,7 02.10.11 |

21,8 07.11.15 |

17,4 09.12.13 |

38,4 2019 |

| Précipitations (mm) | 112,7 | 91 | 93,4 | 110,6 | 104,8 | 73,9 | 74,2 | 81,8 | 81,2 | 96,2 | 129 | 115,4 | 1 164,2 |

Urbanisme

Typologie

Saint-Yrieix-la-Perche est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [10] - [11] - [12]. Elle appartient à l'unité urbaine de Saint-Yrieix-la-Perche, une unité urbaine monocommunale[13] de 6 766 habitants en 2017, constituant une ville isolée[14] - [15].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Yrieix-la-Perche, dont elle est la commune-centre[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 11 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[16] - [17].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (71,5 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (70,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (49,1 %), forêts (20 %), prairies (17,7 %), zones urbanisées (5,7 %), terres arables (3,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1,3 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,8 %), mines, décharges et chantiers (0,8 %), cultures permanentes (0,8 %)[18].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Voies routières

- Saint-Yrieix est à 40 km au sud de Limoges (43 km de l’autoroute A20, soit 42 minutes de trajet en moyenne).

- Saint-Yrieix est à 60 km au nord-ouest de Brive.

- Saint-Yrieix est à 60 km au nord-est de Périgueux.

Transports en commun

La régie départementale des transports de la Haute-Vienne propose plusieurs trajets en bus au départ de Saint-Yrieix :

- entre Saint-Yrieix et Châteauneuf-la-Forêt, desservant les communes de Coussac-Bonneval, Château-Chervix, Magnac-Bourg, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Vitte-sur-Briance, La Croisille-sur-Briance, Saint-Médard, Châteauneuf-la-Forêt ;

- en direction de Limoges et desservant les communes de la Roche-l'Abeille, Janailhac, Nexon, Saint-Maurice-les-Brousses, Solignac, Le Vigen, Feytiat ;

- en direction de Les Cars, desservant les communes de Saint-Hilaire-les-Places, La Meyze, Saint-Maurice-les-Brousses, Nexon, Rilhac-Lastours, Flavignac.

Voies ferroviaires

Cinq trains circulent chaque jour au départ de Saint-Yrieix en direction de la gare de Limoges-Bénédictins et trois circulaient vers Brive-la-Gaillarde (trajets de 40 minutes environ). Mais la ligne est maintenant fermée définitivement.

La commune a été aussi le terminus de la ligne de tramway (chemin de fer à voie métrique) de Périgueux à Saint-Yrieix-la-Perche, par Excideuil et Lanouaille (83 km), ouverture 1888-1892, par la Société des chemins de fer du Périgord.

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses, et à un risque particulier : le risque de radon[19]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[20].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment l'Isle, le Crassat, le ruisseau Noir, le ruisseau le Roulet et la Loue. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1993 et 1999[21] - [19]. Le risque inondation est pris en compte dans l'aménagement du territoire de la commune par le biais du plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la « Loue », approuvé le et modifié le [22].

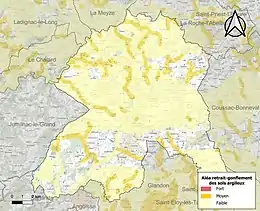

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[23]. 13,8 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (27 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national métropolitain)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 6] - [24].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2018 et 2019 et par des mouvements de terrain en 1999[19].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Selon la classification de 2018, la commune de Saint-Yrieix-la-Perche est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[25].

Toponymie

La ville de Saint-Yrieix tire son origine d'un monastère fondé sur le sommet d'une colline au VIe siècle (vers l'an 560) par un notable local chrétien nommé Aredius, devenu Yrieix par francisation de l'occitan Iriès, et considéré comme saint. Durant la Révolution française, la commune porte le nom d'Yrieix-la-Montagne[26].

En occitan, le nom de la commune est Sent Iriès.

Ses habitants sont appelés les Arédiens[27].

En 2013, la municipalité envisage de demander la modification officielle du nom de la commune en Saint-Yrieix, prétextant que la Perche est inusité, désuet et dévalorisant[28].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

À partir du Ve siècle av. J.-C., les Gaulois Lémovices exploitèrent des dizaines de mines d'or dans la commune actuelle. Deux villages peuplés de mineurs ont aussi été retrouvés dans la commune[29]. Ces villages étaient situés au cœur du district minier de Saint-Yrieix-la-Perche. L’exploitation de ces mines a été arrêtée après la conquête romaine[30].

Une des mines les mieux fouillées du district est celle de Lauriéras, toponyme lié justement à l’exploitation du gisement aurifère[31]. Avant la mise en exploitation, les Gaulois ont pratiqué des sondages exploratoires qui leur ont permis de déceler l’orientation et la puissance des gisements[32].

La fosse de la mine de Lauriéras, comblée par du bois d’abattage aux VIIe – VIIIe siècles, témoigne du défrichement des zones voisines ainsi remises en culture[33].

Le site, occupé dès l'âge du bronze, était alors une villa gallo-romaine nommée Attanum.

Un autre noyau urbain est aussi à l'origine de la création de cette ville. Il s'agit du quartier de Marché-Vieux positionné favorablement sur un carrefour de communication constitué de l'axe nord-ouest - sud-est entre l'Armorique et le golfe du Lion (route des métaux) et l'axe est-ouest entre l'Aunis et l'Auvergne (route du sel).

Les maisons qui se sont groupées autour de ces deux noyaux ont donné naissance à la ville actuelle qui a pris le nom de son fondateur, saint Yrieix.

Moyen Âge

Saint Arède d'Atane, aussi connu sous les noms d'Aredius, Yrieix du Limousin, saint Yriez ou saint Yrieix, naquit entre 510 et 516, à Limoges. Il fonde un monastère à proximité de la villa de sa mère, au lieu-dit Atane, où il est enseveli. La réputation de sainteté d’Arédius attira de nombreux pèlerins à Attane, autour du monastère une ville se développa.

Vers l’an 900, le monastère se transforme en collège de chanoines. En 1046 un chapitre de chanoines remplace les moines et se place sous la dépendance spirituelle et temporelle de saint Martin de Tours. Saint-Yrieix devient alors un centre de pèlerinage et dès le XIIe siècle, un centre d'échange important avec ses foires. Ces dernières ont pris la suite d'un marché connu depuis la période antique qui se tenait au Marché-Vieux (quartier rue du Marché-Poterne).

Au cours du XIIe siècle, la ville s’agrandit et déborde des remparts qui entouraient l'enclos canonial. Des artisanats se créent, des moulins et des tanneries se développent. Vers 1250, la châtellenie de Saint-Yrieix s'étend sur une douzaine de nos communes actuelles, et se réduira au nombre de six vers 1500. Dans les faubourgs, des foires se tiennent deux fois par an : le jour de la Pentecôte et à la date anniversaire de la mort de saint Yrieix, le .

Sarah de Cornouaille, fille de Réginald de Dunstanville et arrière-petite-fille de Guillaume le Conquérant, épouse d'Adhémar V de Limoges, est inhumée vers le dans le monastère.

En août 1307, le chapitre et le roi Philippe IV le Bel établissent un contrat de pariage qui confie les fonctions de justice à des officiers royaux choisis par le roi et le chapitre. Le blason de la ville témoigne de ce contrat : des fleurs de lys à gauche et une crosse à droite.

Temps modernes

Au cours de la fin du XVe siècle et de la première moitié du XVIe siècle, une période relativement faste est de retour malgré une épidémie de peste en 1563 faisant 1 978 victimes.

En 1565, le roi Charles IX accorde aux bourgeois de la ville de créer un échevinage ou municipalité. Ainsi cinq échevins étaient élus tous les ans. Cependant, les viguiers du roi gardaient leurs prérogatives de justice. Quatre ans plus tard, Henri IV séjourne près de la collégiale avant de partir pour la bataille de La Roche-l'Abeille. Au cours du XVIIe siècle, deux couvents s’installent extra-muros : les Récollets, qui comptaient une dizaine de religieux (situé aujourd'hui à l'angle de la rue Victor-Hugo et de la place du Président-Magnaud) ; et les Clairettes avec 35 religieuses (situé dans un quadrilatère bordé par les rues du Marché, J.-Grévy, V.-Hugo et J.B Darnet).

Au début du XVIIIe siècle, les fossés de l'enceinte sont comblés, des boutiques et des jardins y prennent place. Les faubourgs des Barris, de la Foyre (Nation), des Salines, ainsi que le quartier des Pénitents (faubourg du Marché-Vieux), qui sont les plus anciens, sont aussi les plus peuplés et les plus attractifs. La foire, déplacée place de la Nation, puis dans un deuxième temps place des Horts, s'urbanise. En 1750, un édit du roi Louis XV ordonne l’installation d’une sénéchaussée à Saint-Yrieix, mais le tribunal de commun pariage est du même coup supprimé. La justice de Saint-Yrieix s'étendait alors jusqu'à Payzac.

Entre 1765 et 1770, Jean-Baptiste Darnet signale à un apothicaire l’existence de terre utilisée par sa femme pour faire sa lessive. L’analyse révèle la pureté du kaolin. Darnet est chargé, au nom du roi, d’en diriger l’extraction. Des dizaines de carrières s'ouvrent partir de 1769, dont la plus connue est celle de Marcognac. Depuis 1774, une fabrique de porcelaine est aussi installée à la Seynie près de la ville. Ces deux facteurs, ajoutés à la construction de la route royale de Limoges à Sarlat, contribuent à l'expansion de la ville qui atteint 4 000 habitants.

Révolution française et Premier Empire

Saint-Yrieix fut chef-lieu de district de 1790 à 1795 et d'arrondissement de 1800 à 1926. Les communes de Quinsac et de La Rochette lui ont été rattachées ; celle de Glandon a été rétablie en 1902.

En 1793, les chanoines refusent de prêter serment à la Constitution civile du clergé, ils sont alors arrêtés et emprisonnés à Limoges, un d’entre eux meurt à la prison. Les chanoines seront emmenés aux pontons de Rochefort où huit d’entre eux mourront. C'est la fin de cette communauté religieuse. Les biens sont nationalisés et l'édifice devient une église paroissiale.

Époque contemporaine

Au début du XIXe siècle, Saint-Yrieix est prospère, elle profite d'un relatif désenclavement, d'un essor industriel et de sa situation de centre commercial où les foires sont réputées. La ville dépasse les 5 000 habitants.

En 1875, la ligne de chemin de fer est ouverte et la ville s'assainit (égouts, abattoirs, urinoirs, réseaux d'eau potable). L'exode rural est tardif puisqu’en 1891 il y a encore 8 711 habitants dans la commune et les logements viennent à manquer. Au début du XXe siècle, de grandes constructions sont réalisées, on inaugure un nouvel Hôtel de Ville en , la caserne est construite ainsi que des champs de tir et un hôpital militaire. À la veille du premier conflit mondial, Saint-Yrieix a retrouvé une certaine activité économique grâce au commerce des feuillardiers, à ses carrières et à ses mines d'or ouvertes à partir des années 1910. Il lui manque cependant l'électricité qui n'arrivera qu'en 1923.

En 1928, Saint-Yrieix n'est plus qu'un chef-lieu de canton, elle perd son titre de sous-préfecture détenu depuis le début du XIXe siècle. Il s'ensuit la crise économique des années trente, qui entraîne la fermeture ou la mise en difficulté des exploitations minières ainsi que de l'activité porcelainière et celle des feuillardiers. Cependant d'autres entreprises s'installent comme la fabrique de madeleines de Saint-Yrieix (Bijou) et l'imprimerie (Fabrègue). Saint-Yrieix subit l'Occupation pendant la Seconde Guerre mondiale et s'affranchit difficilement d'une période de pénuries après guerre.

En parcourant la campagne arédienne, des noms de lieux-dits comme Laurièras, Aurière (du latin aurum : or) témoignent de cet intérêt lointain. Le promeneur n’y trouvera plus sur site que des levées de terre ou des trous. Délaissés après la conquête romaine, les gisements aurifères n’ont pas sombré dans l’oubli car une petite fièvre de l’or a ensuite attiré des prospecteurs amateurs puis plus professionnels au début du XXe siècle. C’est à côté de Saint-Yrieix, au Chalard, que fut exploitée la dernière mine d’or de la Communauté européenne. La mine du Bourneix employait 85 personnes et produisait plus de deux tonnes par an. Elle ferma ses portes en 2001, après cent ans d’activité et des millénaires d’activités aurifères dans le Limousin. Cette histoire de l’or a donné lieu à plusieurs démarches, scientifiques qui permettent de connaître l’activité de nos ancêtres, ou plus contemporaines avec les derniers mineurs sous forme de photographies.

Aujourd'hui, la ville prospère. Réputée pour sa gastronomie (pommes, cul noir, veau limousin, madeleines), la ville dispose depuis quelques années d'un complexe sportif, d'un cinéma, d'un centre culturel et, depuis 2014, d'une salle des fêtes et des congrès. Saint-Yrieix, au sud de la Haute-Vienne et à la frontière du Périgord, est une ville dynamique offrant un cadre de vie agréable.

Politique et administration

Liste des maires

Jumelages

La commune de Saint-Yrieix-la-Perche est jumelée avec deux autres villes :

- La Wantzenau (Bas-Rhin, France), depuis 1971 ;

- Bad Windsheim en Moyenne-Franconie (Allemagne) depuis 1988.

Population et société

Démographie

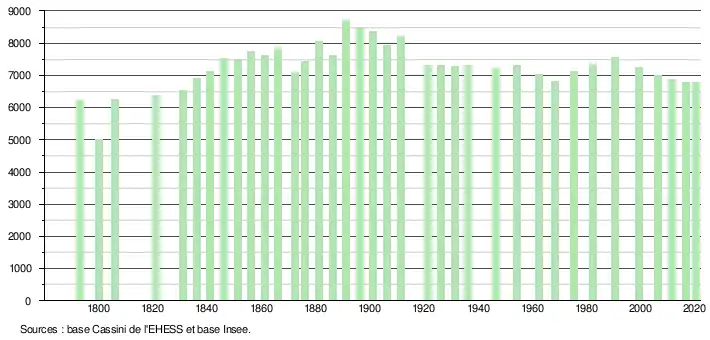

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[35]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[36].

En 2020, la commune comptait 6 778 habitants[Note 7], en diminution de 1,02 % par rapport à 2014 (Haute-Vienne : −1,08 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

Saint-Yrieix, dispose d'un :

- Enseignement public primaire avec :

- L'école maternelle et élémentaire Jules-Ferry

- L'école maternelle et élémentaire Maurice-Ravel

- Enseignement public secondaire avec :

- La cité scolaire Jean-Baptiste-Darnet, dispensant un enseignement de la 6e à la terminale, d'une SEGPA et de formations professionnelles.

- Le lycée agricole La Faye, de la 4e de l'enseignement agricole au BTS : formation initiale ou scolaire, en laboratoire – contrôle de qualité, agro-équipement, productions animales, arboriculture, et un BTSA Génie des équipements agricoles (GDEA).

- Enseignement privé primaire avec :

- L'école Jeanne-d’Arc.

Santé

Centre hospitalier Jacques-Boutard

Ce centre est un établissement public de santé d'une capacité de 291 lits et places. L’hôpital propose tous les services d'un établissement de proximité :

- un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 149 places ;

- urgences, médecine, unité ambulatoire (médecine-chirurgie), soins de suite et de réadaptation, gériatrie ;

- consultations et soins sans hospitalisation dans la plupart des disciplines ou spécialités médicales et chirurgicales.

Le centre emploie environ 440 agents, dont 44 médecins, titulaires ou contractuels. Chaque année, plus de 4 000 personnes sont hospitalisées ou admises en EHPAD, 14 000 viennent en consultations et 6 000 environ fréquentent les urgences.

Le centre hospitalier dispose d’un de radiologie moderne numérisée et d’un scanner (depuis le ). Il lui permet ainsi de renforcer son attractivité auprès de 60 000 habitants du bassin du pays de Saint-Yrieix.

Centre de l’obésité Bernard-Descottes

Un établissement sanitaire à vocation nationale au cœur de Saint-Yrieix a ouvert ses portes en 2012. Ce projet est né de l’expérience acquise par la ville et de son hôpital dans la prévention de l’obésité, notamment auprès des jeunes enfants avec le programme VIF (Vivons en Forme). Ce centre, géré par la Mutualité française limousine, dispose de trois bâtiments pour une superficie de 3 500 m2. Un premier bâtiment destiné à l’accueil et à l'administration, ainsi qu’une salle de kinésithérapie, et deux salles d’éducation (éducation nutritionnelle, activité physique, psychomotricité…). Les deux autres bâtiments sont dévolus à l’hébergement des patients avec 50 chambres individuelles, spécialement aménagées pour accueillir la population obèse (lits électriques dimensionnés, système de lève-malade sur rail, toilettes adaptées…), une salle de soins et des salles de détente.

Sécurité

Saint-Yrieix dispose d’une gendarmerie nationale, d'une police municipale et d'une caserne du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne (SDIS 87).

Sports

Saint-Yrieix est connue pour son dynamisme sportif[38]. La région est riche d'itinéraires de randonnée[39] - [40] à parcourir à pied, à cheval ou à vélo.

Infrastructures sportives

La ville dispose de diverses infrastructures sportives :

- Le centre équestre du Moulin-des-Cailloux

- Le lac d'Arfeuille

- Le complexe aqua-récréatif Villa-Sport

- Des terrains de pétanque au lac d'Arfeuille, au parc du Mas et au lotissement d'Arfeuille.

- Des courts de tennis couverts et extérieurs, terrains de football, de rugby, de basket, pistes d'athlétisme, un skate-park...

Clubs sportifs

- Saint-Yrieix-la-Perche Sport Club, club de rugby évoluant en Fédérale 3

- Groupe d'haltérophilie et de musculation de Saint-Yrieix-La-Perche

- Black Speed, club de speed badminton.

- Aikido Club

- Amicale bouliste d'Arfeuille

- Athletic Club arédien

- Attane Badminton Club

- Ball Trap Club arédien

- Boxe française

- Boxe chinoise

- Club arédien de lutte

- Club de gymnastique volontaire

- Groupe d'haltérophilie et musculation

- L'Espérance arédienne tennis de table

- La Boule arédienne

- Les Barbarédiens

- ASTIRA - Association sportive de tir à la cible

- CTPA - Cercle des tireurs du Pays arédien

- Comité d'organisation du rallye national du Pays de Saint-Yrieix

- Kung-fu traditionnel chinois

- Loisirs verts tout terrain en Pays Arédien

- Rallye Passion 87

- Association des Mot' Arédien (AMA 875)

- Vélo club arédien

- Rouffiac Aviron Club

- Saint-Yrieix escrime

Économie

Activités économiques

Saint-Yrieix dispose de grandes entreprises comme l’entreprise Fabrègue fondée en , l'imprimerie Fabrègue est l'un des poumons économiques de la commune, avec plus de 470 salariés, elle est le premier employeur du pays de Saint-Yrieix.

Deux biscuiteries industrielles sont implantées sur la commune :

- L’entreprise Bijou compte 144 salariés. C'est une entreprise familiale fondée en 1845. Madeleines Bijou est le spécialiste de la fabrication et livraison de madeleines, biscuits en tous genres et pâtisseries.

- L'entreprise Boule d'Or : entreprise industrielle de fabrication et vente de madeleines.

La pépinière d’entreprises est située sur le site de la Seynie, dans les bâtiments d’une ancienne usine de porcelaine. La première tranche (pépinière de services) de ce vaste projet de développement économique est effective depuis . Elle met à disposition des créateurs d'entreprises, des locaux, une infrastructure, et un ensemble de services.

Le marché aux bestiaux : Saint-Yrieix a toujours été réputée pour ses foires aux bestiaux. Situées au départ en centre-ville, elles accueillaient les éleveurs des fermes avoisinantes pour un volume de 10 000 animaux par an. Au fil des années, la fréquentation s'est accentuée et des problèmes de place sont apparus. Situé à côté de l'hôpital, le marché ne pouvait plus s'étendre. La municipalité a donc décidé en 1979 de construire un marché couvert au lieu-dit Bourdelas. Le marché aux bestiaux a donc ouvert ses portes le . Le marché aux bestiaux de Bourdelas, c'est 80 000 m2 de terrains, un ensemble couvert d'une surface de 10 000 m2, 50 parcs de débarquement, 30 barres d'attache, 220 parcs d'expositions bovins, 200 cases à moutons. Fermé.

Commerces

De nombreux commerces se sont installés dans les rues de la ville. De la place de la Nation au boulevard de l'Hôtel-de-Ville en passant par la rue du Marché, la cité arédienne est riche d'artisans et de commerces en tout genre. La restauration et l'hébergement occupent aussi une place importante. Une zone commerçante à la sortie de la ville accueille des commerces de détail ainsi que des supermarchés.

Tous les 2e et 4e vendredis matin du mois, les marchés animent la ville et accueillent de nombreux chalands venus des quatre coins du département. En été, c'est le parking du Moulinassou qui accueille le marché les jeudis soir, qui propose à ses visiteurs des produits locaux de qualité.

La porcelaine

La création de la première manufacture royale de porcelaine à Limoges remonte à 1771, sous l’impulsion de l'intendant Turgot. C’est la conséquence directe de la découverte en 1766 (au Clos de Barre), à Saint-Yrieix, d’un gisement d’argile blanche par le chirurgien Jean-Baptiste Darnet.

La qualité exceptionnelle de ce kaolin l’oriente rapidement vers la production des manufactures royales. En , la manufacture de Sèvres cuit sa première pièce à partir de la matière extraite à Saint-Yrieix : une statuette du dieu Bacchus. Une véritable « fièvre blanche » s’installe dans la région. Une trentaine de carrières sont exploitées, dont la plus productive reste celle de Marcognac, mise en valeur par le film de Serge Moati, Le Pain noir.

L’un des moulins à pâte à porcelaine, celui des Palloux, est reconverti en un hameau voué à la porcelaine avec une vaste boutique. Il abrite aussi une collection privée et visitable, panorama intéressant de la porcelaine française avec quelques pièces étrangères, notamment asiatiques.

La manufacture de La Seynie, la plus importante fondée en 1774 par le comte qui lui a donné son nom – et passée par de multiples propriétaires - renaît aujourd’hui en partie, éditant des pièces anciennes et de nouvelles créations. Elle est à l'origine de la porcelaine de Limoges dite dure, donc telle qu'elle est connue aujourd'hui.

Aujourd’hui encore, les estampilles de la prestigieuse porcelaine de Limoges et de son berceau, Saint-Yrieix, restent unies.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La mise en place de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de la commune de Saint-Yrieix, en 2006, vise à protéger le patrimoine urbain et architectural de la ville. Plus largement, elle a eu pour but de définir les différentes typologies architecturales de la commune et ce, grâce à une approche historico-structurelle.

En effet, Saint-Yrieix, comme la plupart des villes françaises, s’est construite au gré de l’histoire mais aussi de l’histoire locale, des impératifs inhérents aux conditions et aux modes de vie de ses habitants, laissant aujourd’hui un riche patrimoine architectural et urbain. Cependant, force est de constater l’originalité de la ville qui s’est construite non pas selon une logique de facilité mais d’échanges. Par conséquent, les faubourgs et les quartiers se sont essentiellement développés dans la partie méridionale de la ville alors qu’elle est la plus difficile d’accès. Cela s’explique par le fait qu’ils se sont construits autour du cœur historique de la ville, Attanum, lui-même sis selon un axe bipolaire, à savoir l’ancien axe de circulation nord-ouest - sud-est, appelé Route des métaux.

La place Attane et le quartier du Moustier

Aredius, fondateur de la ville, fit construire, en 510, un monastère dans les cours de la villa Attanum, propriété familiale ainsi que deux églises, l’une dédiée à saint Hilaire, actuellement connue sous le nom de collégiale du Moustier (évolution du latin ecclésiastique monasterium), l’autre dédiée à saint Julien, disposée parallèlement à la première. Arédius fit, alors, de sa domesticité les membres de sa nouvelle communauté monastique. À sa mort, en 591, ses reliques les plus importantes furent placées directement sous la protection divine de saint Martin de Tours, à Attane, faisant de Saint-Yrieix un haut lieu de pèlerinage.

En 1046, le monastère devint un chapitre de chanoine et plus précisément un chapitre royal rattaché à Saint-Martin-de-Tours et le soumettant, dès lors, directement à Rome et non à l’évêché de Limoges. Cette transformation se fit parallèlement à l’établissement du système féodal. En effet, il semblerait que le chapitre se soit installé lors de l’organisation de la vicomté de Limoges et de Ségur. Aussi, pour ces mêmes raisons, la place Attane se vit fortifiée et accueillit le château vicomtal, construit sur les remparts, à proximité de la tour du Plô, et nécessaires au vicomte de Limoges pour asseoir son pouvoir. De cette façon, Saint-Yrieix devint le siège le plus important de la région après le diocèse de Limoges, la collégiale symbolisant, alors, la puissance des chanoines. Le chapitre d’Attane sut conserver toute son indépendance morale mais aussi ecclésiastique ce qui lui valut le titre d’« église de Saint-Yrieix, immédiatement soumise à l’église romaine[41]». Ce, en dépit de la vive opposition qui régnait entre, d’un côté, le chapitre et de l’autre, le vicomte de Limoges.

Au-delà de la vie communautaire des religieux, c’est tout un quartier qui s’est édifié autour de la collégiale : le quartier du Moustier dont l’existence est attestée depuis le VIe siècle. Ce quartier était communément appelé l’Enclos, jusqu’au XVIIe siècle. En effet, de par leur continuité dans leur construction, les maisons avaient la particularité de former un rempart.

Par conséquent, les activités se sont accrues, au même titre que l’augmentation de la population. De cette façon, il s’agissait de conditions propices au développement des foires, lesquelles se tiennent deux fois par an, à la Pentecôte et à la date anniversaire de la mort de saint Yrieix, c’est-à-dire le . Ces foires, durant quinze jours, étaient réputées au point d’être dites les plus importantes de France après celle du Lendit, à Paris, ce, dans un acte de 1334.

Après avoir été délaissée après la Révolution de 1789, la collégiale a été classée aux monuments historiques, en 1840, pour ensuite être restaurée et améliorée, en 1868, par l’architecte Abadie qui fit construire des simuli-créneaux et une sacristie voûtée d’ogives dans la chapelle du bas septentrional du transept.

Consciente de la richesse de cette place et du quartier, la commune a tenté de protéger son patrimoine. Ainsi, en 2008, elle a entrepris des travaux de réaménagement : après avoir été une place de parking, la place Attane a retrouvé un esprit médiéval avec ses pavés et son jardin de curé, de même que le quartier de la collégiale. Cette place, et plus largement le quartier du Moustier, sont le cœur historique de Saint-Yrieix témoin de l’importance de la religion et de la vie religieuse dans la vie quotidienne. En outre, ce quartier a su préserver son passé commercial au travers de devantures en rez-de-chaussée et de fenêtres à meneaux en étages, signes extérieurs de richesse ainsi que des maisons à pans de bois, avec des fenêtres à meneaux de bois sculptés.

Du cœur de la vie religieuse

Le XVIe siècle est, traditionnellement, le siècle des Guerres de religion qui ont vu s'opposer catholiques et protestants. Celle-ci s'est terminée, ou plutôt atténuée, avec l'édit de Nantes signé par Henri IV, le . Ainsi, à Saint-Yrieix, le culte protestant a fait quelques retours quoique faibles après l'édit pour sembler disparaître au cours du premier quart du XVIIe siècle. De fait, les habitants de Saint-Yrieix sont catholiques et l'Église se développe afin de garder ses ouailles auprès d'elle. Ainsi, la ville vit l'installation, à proximité de la collégiale, de deux congrégations religieuses : les récollets franciscains et les clarisses urbanistes.

Le couvent des Récollets

Les Récollets, nés à la suite du mouvement de récollection, mouvement de réforme en Espagne, au XVe siècle, font partie des franciscains réformés, issus de l’ordre fondé par François d’Assise. Ainsi, suivent-ils les règles de ce dernier. Les récollets se sont installés en France au XVIe siècle et, notamment, en Limousin dont à Limoges, en 1596.

Construit hors de l’Enclos, à partir de 1613, le couvent des récollets, autrement nommé le couvent des frères mineurs, est, cependant, à proximité de la collégiale. Les premiers moines n’arrivent qu’en 1618, au nombre de trois pour loger, dans un premier temps, à la chantrerie. En dépit d’effectifs faibles lors de leur arrivée, leurs sermons n’en attirent pas moins les foules et ils finissent par s’installer dans leur couvent en 1620 jouissant de privilèges accordés par le chapitre. En effet, ce dernier leur accorde le droit de récupérer une partie de l’eau provenant des ruisseaux/cours d’eau (« rieux ») des fontaines de la ville afin de l’acheminer vers leur couvent afin d’y construire une fontaine : « la tierce partie de l’eau qui tombe aux rieux [singulier riu] du chantre provenant de celle des fontaines de la ville pour icelle conduire en leur couvant pour y faire une fontaine[42]».

Le couvent des Clarisses

Le , le chapitre permet l’installation, à Saint-Yrieix, aux dames religieuses de Sainte-Claire, appartenant à l’ordre réformé des Clarisses dites Urbanistes, car suivant la règle du pape Urbain IV donnée en 1263. Elles sont sous l’autorité des Cordeliers d’Excideuil (Dordogne). Arrivées en ville au mois d’avril suivant, elles sont logées chez un élu, Chouly sieur de Permangle (de la famille qui fut seigneur de St-Mathieu et de Brie). Ce n’est qu’en 1638 qu’elles acquièrent leur propre bâtiment. En effet, Jean du Garreau, sieur du Mas et de Gironie, leur cède son immeuble en forme de quadrilatère, lui aussi, proche de la collégiale.

Les religieuses, dont le nombre va aller jusqu’à environ trente-cinq, sont dès lors confortablement, voire aisément, installées ce que, d’ailleurs, relève monseigneur d’Argentré, le visiteur épiscopal, en 1763. En effet, en 1745, l’arpenteur relève « une église, une cuisine avec réfectoire, une boulangerie, un endroit à remettre du bois, deux chambres dessus, une infirmerie, une chambre, de pensionnaires, une chambre commune pour le chapitre, une boutique d’apothicaire pour le service, une chambre de cotté, vingt-quatre chambres de cellules pour les religieuses, des greniers dessus, deux cours, un parloir, un potager, deux petites chambres pour l’aumônier et une petite écurie pour le logement du domestique ». En outre, avant 1762, elles rebâtissent leur établissement grâce à leurs ressources, soit deux domaines, plusieurs terres et maison à Saint-Yrieix et en Périgord.

Les clairettes, appartenant au clergé régulier c’est-à-dire qui vit en communauté selon une règle, en n’ont pas moins un comportement similaire au clergé séculier qui vit dans le siècle. Ce, dans la mesure où elles reçoivent fréquemment des pensionnaires mais aussi des élèves issues des grandes familles de la ville et ses alentours car celles-ci n’hésitent pas à y envoyer leurs filles pour les instruire et les éduquer selon les préceptes d’alors.

Grâce à un don de 30 000 livres de Gabrielle Tenant, veuve de Jean Chapelle de Jumilhac, elles font bâtir, dans leur quadrilatère, une église en 1675. De fait, elles reconnaissent la donatrice comme étant la fondatrice de l’église et, à ce titre, ses armes y sont déposées de même qu’elle y est enterrée, en 1678.

L'installation, presque côte à côte, de ces deux couvents, contournant les fossés de la ville, paraissent être à l'origine de la percée d'une nouvelle voie, en direction du Moustier, changeant alors, la morphologie de la ville. Ce, en adéquation à un nouveau contexte et, de fait, à un nouveau besoin de proximité et de liens entre ces deux établissements et la collégiale mais aussi avec les habitants de Saint-Yrieix.

Les quartiers du Marché, de la Poterne et des Pénitents (ou Marché-Vieux)

La place du Marché et le Marché-Vieux sont au cœur du quartier historique. À l’origine, il s’agit de carrefours tant commerciaux que routiers. En outre, le quartier de la Poterne constitue la première extension de la ville hors les murs c’est-à-dire hors de l’Enclos en devenant une zone d’importantes implantations (hôpital, halle mais aussi des couvents comme ceux des Récollets et des Clairettes). Néanmoins, avec la construction d’autres voies et le déplacement du marché, ces places vivantes ont perdu temporairement de leur importance. Elles ont retrouvé cette dernière au XVIIe siècle avec la construction d’un boulevard passant au pied des remparts qui a permis de drainer les activités et, de ce fait, l'implantation de commerces tels que des auberges, des boutiques ou encore des cabarets. Aujourd’hui, ces quartiers conservent leurs caractères commerçants comme l'attestent leur architecture et plus particulièrement les devantures en applique en bois ou encore des façades à trois niveaux accolés partageant un même passé comme l’atteste ce linteau que deux portes ont en commun.

Le quartier des Pénitents tire son nom de la dévolution, en 1664, de l’église Notre-Dame-du-Marché-Vieux à la communauté des pénitents bleus dont la compagnie a été approuvée par le pape Alexandre VII, en 1663. En outre, le marché qui se tenait dans ce quartier a migré auprès des remparts. À la suite de cela, seuls des gens modestes et les habitants du château dit des Pénitents, construit vers 1620 et appartenant à la famille de La Jonchapt, habitaient ce quartier.

La place de la Nation

Ancien lieu de foires, ces dernières étant mentionnées pour la première fois en 1247. Via les pèlerinages sur le tombeau d’Aredius et la fréquentation de l’axe commercial Nord-Ouest/Sud-Est (Bretagne-golfe du Lion), cette place était considérée comme étant un lieu vivant, propice aux échanges, et a donc été aménagée en conséquence. C’est pourquoi un chemin a été taillé dans l’arête rocheuse surplombant la vallée du Couchou, cours d’eau traversant Saint-Yrieix, pour ensuite être aménagé au XVIIIe siècle. Ainsi, de cimetière antique, la place devint un lieu d’accueil des grandes foires et autres marchés aux bestiaux de la ville. D’où son nom de Foirail.

De nos jours, la place de la Nation conserve les témoignages de son rôle commercial avec la préservation de devantures en applique en verre et en métaux avec enseignes, lesquelles permettent d’assurer une certaine authenticité à ces bâtisses, ou encore des bâtiments à deux niveaux avec deux ou trois travées et des toits se partageant la même cheminée.

En outre, la place se constitue en quartier résidentiel avec la construction d’hôtels particuliers tout le long de cette dernière. Dès lors, la deuxième moitié du XVIIIe siècle marque le développement de la ville avec la création d’une sénéchaussée[43] — c’est-à-dire un tribunal — en 1749, mais aussi avec la création d’une route royale reliant Limoges à Sarlat, laquelle permet le désenclavement de la ville. Enfin, la ville entre dans l’ère industrielle avec la découverte et l’exploitation des mines de kaolin ou encore des mines d’antimoine.

Faubourg des Barris

D’origine médiévale, il est, au XVIIIe siècle, le quartier le plus peuplé et le plus actif de la ville de par sa situation et son rôle de lieu de passage entre l’Enclos et le Foirail. Il semble en conserver des traces : les restes de la porte dite Chamborne, de cambo : courbe et de ritum : gué, de laquelle subsistent les attaches. Aussi, cette porte devait vraisemblablement marquer un point de péage ou de limite de juridiction dans le cadre de l'opposition entre le chapitre de chanoines et le vicomte de Limoges concernant les foires. Le faubourg était, également, un lieu d’habitation pour les familles bourgeoises et d’artisans des secteurs textiles comme les tailleurs, les tisserands ; des métaux tels les forgerons, les cloutiers ; du bois à la façon des menuisiers-charpentiers mais aussi du secteur de la chaussure comme les cordonniers et les sabotiers, et enfin les aubergistes et les journaliers. Au cours du XIXe siècle, les métiers de bouche ont également été représentés au sein de ce faubourg.

Ainsi, l’architecture du faubourg porte des traces de cette mixité sociale mais aussi de son activité passée. De cette manière, il est possible d’y retrouver des maisons à grands volets à soubassement basculant en étals, le tout avec des clés de voûtes pouvant remonter à 1722, ou encore un bandeau des années 1960 de L’artisan Fromager-Laiterie, passé, finalement, pas si lointain ! Cependant, plusieurs constructions ont été détruites, dont la maison des Anglais, demeure médiévale, lors de la construction de la route de Châlus. La commune a, cependant, en 2010 et 2011, réhabilité le quartier en le pavant, le ramenant ainsi à un aspect originel.

Faubourg des Salines

Également d'origine médiévale, ce faubourg, connu sous le nom de Clos Senzelas, était l'ancienne place des greniers à sel de la ville. Cette fonction, déjà attestée en 1553, peut s'expliquer par la localisation du faubourg. En effet, il se situe sur la route du sel entre l'Aunis et l'Auvergne. D'où sa fonction et son nom.

Ce faubourg, en adéquation avec son rôle de grenier à sel, abritait les marchands saliniers faisant de cet endroit un lieu d'habitations aisées. De cela, le faubourg a conservé son aspect traditionnel avec des restes de grenier et des petites habitations à façades sur deux travées, malgré divers remaniements dans le cadre de son urbanisation au cours du XVIIe siècle.

La mairie

Conçue au début du siècle par Lemasson, ce bâtiment d'exception retrouve une nouvelle jeunesse en 2000. En 1789, lors de la Révolution, la maison de la ville de la rue des Plaisances était en ruine et inutilisable. Le conseil général de la commune de 1790 se réunissait au couvent des Récollets, puis, en 1794, dans la maison d'un émigré, François du Garreau de Grésignac, au chevet de la collégiale. En 1852, la municipalité décide d'utiliser comme école les locaux de l'ancien hospice, rue du Marché. La mairie s'y installe provisoirement le . Deux vastes salles, au-dessus des salles de classe, devaient permettre de loger la mairie plus largement, mais cette solution temporaire ne devait pas empêcher la ville de se doter de bâtiments administratifs plus fonctionnels. Aussi, en 1897, le conseil municipal vota la reconstruction de la mairie. La première pierre fut posée le et l'inauguration eut lieu le , en présence du Ministre de la Guerre, le général André, du préfet de la Haute-Vienne, Edgar Monteil, du député de la Haute-Vienne, le docteur Boutard, d'Arnault sous-préfet de Saint-Yrieix, et du maire Marcel Roux. 99 ans plus tard, le , l'hôtel de ville a été rénové dans son intégralité.

La collégiale Saint-Yrieix

La collégiale Saint-Yrieix[44] - [45] - [46] avec son clocher roman et son chœur gothique qui lui donne l'allure d'une cathédrale est classée monument historique depuis la première liste des monuments historiques de 1840. Le trésor de la collégiale abrite une copie du chef-reliquaire de saint Yrieix (l'original, classé parmi les monuments historiques en 1891, subtilisé vers 1906 et remplacé par sa copie, est détenu par le Metropolitan Museum de New York) et une châsse en émail champlevé médiéval du Limousin[47].

Autres monuments

- La tour du Plô, du XIIe siècle, classée au titre des monuments historiques en 1998[48], symbole de la suzeraineté des vicomtes de Limoges.

- Église Notre-Dame de Saint-Yrieix-la-Perche.

- Les vieilles ruelles de la cité.

- Le pont de la Tour, partagé avec les communes du Chalard et de Jumilhac-le-Grand, classé au titre des monuments historiques en 1984[49].

- La grange ovale du Breuilh, classée au titre des monuments historiques en 1996[50].

Patrimoine culturel

La commune s'investit dans le domaine culturel et dispose de diverses structures.

- Le centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue propose tout au long de l'année des expositions, découvertes artistiques et créatives mais aussi des ateliers et des stages (ateliers gourmands, dessins, peintures, créations de bijoux, sculptures en papier mâché) et des spectacles en tout genre (danse, humour, cirque musical, concert, théâtre, comédie).

- La salle des fêtes et des congrès, ouverte en 2014[51].

- La bibliothèque partage ses locaux avec le centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue. Le nombre de prêts se situe autour de 110 000 par an et le nombre de lecteurs autour de 2 500. Chaque semaine, la bibliothèque reçoit plusieurs classes de Saint-Yrieix ou des environs, depuis la maternelle jusqu’au CM2. Présentation de livres, lectures à haute voix, recherche documentaires, animations… En outre, elle conserve un manuscrit datant du XIIe siècle, une bible, visible dans une vitrine aux heures d’ouverture.

- Le cinéma Arévi peut accueillir jusqu'à 340 personnes. Il dispose de deux salles, climatisées et équipées en projection numérique pour une image 3D et un son haute définition. La grande salle est à ce jour unique en Limousin, puisqu’elle est dotée de la technologie 4K.

- L'école de musique et de danse dispense des cours de divers instruments et de danse classique et moderne. L'école propose aussi des concerts et divers rendez-vous musicaux pour faire découvrir la musique aux petits et aux grands.

- Le CDLA : Centre des livres d’artistes, installé en 1994, occupe, depuis 2005, un bâtiment situé dans le centre historique, bâtiment d’une superficie totale de 450 m2, avec notamment trois salles d’exposition.

Gastronomie

Le porc cul noir

L'espèce locale est cul noir, soit blanc taché de noir, auparavant la plus répandue mais qui a failli disparaître face à des races concurrentes. Le porc cul noir ne vient à maturité suffisante qu’à 18 mois. Il pèse alors autour de 200 kilos, trop longtemps et trop exigeant pour l’élevage industriel car il a besoin du grand air pour se dégourdir les pattes et aime à chercher sa nourriture dans les châtaigneraies. Aujourd'hui, la race cul noir du Limousin fait partie des races locales en voie de disparition qui bénéficient d'un programme de sauvegarde. Son lard parfumé, fondant comme du beurre, est sombre et finement persillé.

Les madeleines

Les madeleines sont arrivées à Saint-Yrieix, en premier lieu, de l’entreprise familiale Bijou, ouverte en 1845.

Ce petit gâteau, doré et ventru, aux œufs frais, vient de la tradition de la pâtisserie populaire, celles des mariages ou des fiançailles.

Il était d’usage de cuire des gâteaux dans des moules creusés de motifs comme la coquille, à la mode de la Renaissance jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

Si la première madeleine semble venir de Lorraine, attribuée à une cuisinière du même prénom au service du beau-père de Louis XV, ex-roi de Pologne en exil à Nancy, sa vogue va la faire voyager.

La limousine

L’économie du pays de Saint-Yrieix a longtemps reposé sur les seuls fruits de sa terre. L’administrateur du Limousin au XVIIIe siècle, Turgot, était déjà chargé de ravitailler Paris en temps de pénurie en puisant dans le grenier limousin. Pour acheminer les denrées, les éleveurs avaient recours à des bêtes fines et musclées qui préfiguraient la race limousine. Cet animal de trait va devenir, au prix d’une sévère exigence en matière d’alimentation et d’hygiène, une race sélectionnée d’exception, ambassadrice de la région Limousin bien au-delà des frontières. Rustique et d’une grande longévité, la vache est une « bonne maman ». La finesse de son grain, la tendreté et le persillé se conjuguent avec sa faible teneur en gras, au centre des préoccupations de la gastronomie contemporaine, à la fois goûteuse et saine.

Les fruits limousins

La pomme Golden AOP a été labellisée Pomme du Limousin en 2005. Sa forme est légèrement allongée, sa chair très ferme, elle est croquante, juteuse et équilibrée en sucre et en acide.

On retrouve plusieurs autres variétés comme le poirier, le prunier, le cerisier, le noyer mais aussi le cognassier ou le néflier. Dans le souci de ce patrimoine arboricole, de nouveaux vergers sont recréés, à partir d’espèces anciennes greffées.

C’est aussi le cas de l’arbre emblématique du limousin, le châtaignier, dont les fruits étaient au cœur de l’alimentation, par exemple au creux de la poche des écoliers ou sous forme de châtaignes blanchies, une spécialité du Limousin.

Personnalités liées à la commune

- Arède d'Atane ou saint Yrieix.

- Pardoux Bordas (1748-1842), député à la Convention, au Conseil des Cinq-Cents puis membre du Conseil des Anciens, né et mort à Saint-Yrieix.

- Gabriel Sulpicy (1765-1841), homme politique, est né à Saint-Yrieix et en a été le maire.

- Marc Girardin, dit Saint-Marc Girardin, (1801-1873), universitaire, critique littéraire et homme politique, a été député de Saint-Yrieix.

- Antoine de Latour, (1808-1881), né à Saint-Yrieix, écrivain.

- Louis de Loménie (1815-1878), homme de lettres et essayiste né à Saint-Yrieix ; membre de l'Académie française de 1871 à 1878, où il a succédé à Prosper Mérimée.

- Paul Magnaud (1848-1926), magistrat et homme politique décédé à Saint-Yrieix-la-Perche où il s'était retiré.

- Jean Codet, (1852-1920), industriel et homme politique, a été sous-préfet de Saint-Yrieix.

- Eugène Dorsène (1854-1917), né dans la commune, est un photographe établi à Périgueux.

- Octave Meynier (1874-1961), né à Saint-Yrieix, général, promoteur des rallyes automobiles transafricains.

- Alfred Marzin (1880-1943), né à Saint-Yrieix, peintre de la Bretagne notamment.

- Gabriel Debrégéas (1882-1970), né à Saint-Yrieix, homme politique, républicain-socialiste.

- Pierre Paul Bonnefond (1887-1947), né à Saint-Yrieix, général de brigade.

- Michel Adlen (1898-1980), peintre de l'École de Paris, dont le modèle Jeanne, originaire de Saint-Yrieix, deviendra la femme, a peint plusieurs tableaux à Saint-Yrieix.

- Albert Goursaud (1899-1970), contre-amiral et ethnologue, auteur de La Société rurale traditionnelle en Limousin (en 4 volumes).

- Alfred Dutheillet de Lamothe (1904-2001), résistant sous le nom de « capitaine Fred », résidait à Saint-Yrieix-la-Perche lors de la Seconde Guerre mondiale.

- Jacques Boutard (1906-1982), ancien député de Haute-Vienne de 1958 à 1967 puis de 1968 à 1973, mort à Saint-Yrieix-la-Perche[52]

- Henri Célérier (1910-1944), gendarme et résistant français, est né à Saint-Yrieix-la-Perche.

- Georges-Emmanuel Clancier (1914-2018) naît dans une famille issue, du côté maternel, d'ouvriers porcelainiers de Saint-Yrieix.

- Michel Rousseau (1936-2016) coureur cycliste mort à Saint-Yrieix-la-Perche.

- Michel Abonneau (1937-1983), né à Saint-Yrieix-la-Perche, instructeur fédéral en spéléologie, promoteur des techniques modernes de progression dans l'enseignement de la spéléologie.

- Alain Vaissade (né en 1946 à Saint-Yrieix-la-Perche), physicien et homme politique suisse, maire de Genève, conseiller administratif de la ville de Genève et ministre de la culture de 1991 à 2003.

- Éric Chauvier (né en 1971 à Saint-Yrieix-la-Perche), anthropologue français.

- Pierre Venteau (né en 1974), homme politique français, est né et réside à Saint-Yrieix-la-Perche.

- Nicolas Maury (né en 1980) acteur et réalisateur français, né à Saint-Yrieix-la-Perche.

Héraldique

- Parti, le premier d'azur à trois fleurs de lys d'or, deux et un ; le second, de gueules à une crosse d'or posée en pal.(Malte-Brun, la France illustrée, tome V, 1884)

- Parti d'azur à trois fleurs de lys d'or et de gueules à la crosse d'abbé contournée. (Grand Larousse encyclopédique en 10 volumes) - Énonciation différente du précédent

- D'or, à trois pals de gueules.(d'Hozier in Armorial Général de France, 1696) (Malte-Brun, in la France illustrée, tome V, 1884) - Armes attribuées d'office à la suite de l'édit de 1696, jamais portées.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Jean-Marie Pierret, Phonétique historique du français et notions de phonétique générale, Peeters, Louvain-la-Neuve, 1994, p. 104.

- Carte IGN sur Géoportail

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Fiche du Poste 87187003 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Saint-Yrieix-la-Perche », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Saint-Yrieix-la-Perche », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Yrieix-la-Perche », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Haute-Vienne », sur www.haute-vienne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Les Plans de prévention des risques approuvés en Haute-Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne, (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Nom des habitants de la commune sur habitants.fr.

- Réginald Marie, « La proposition de changement de nom de la commune fait débat au conseil municipal », sur lepopulaire.fr, (consulté le ).

- Béatrice Cauuet, L'Or des Celtes du Limousin, Limoges : Culture et patrimoine en Limousin, coll. Archéologie, 2004, (ISBN 2-911167-37-6), p. 25.

- Cauuet, op. cit., p. 33.

- Cauuet, op. cit., p. 25.

- Cauuet, op. cit., p. 39.

- Cauuet, op. cit., p. 35.

- [PDF]Site officiel de la préfecture de Haute-Vienne - liste des maires

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « SAINT YRIEIX », sur action-sejours.com (consulté le ).

- « Randonnée Saint-Yrieix-la-Perche », sur visorando.com (consulté le ).

- « Randonnée Saint-Yrieix-la-Perche : Randonnées autour de Saint-Yrieix-la-Perche », sur randozone.com (consulté le ).

- Bulle de Martin V des Ides de mars 1417.

- Louis BOURNAZEL, Histoire de Saint-Yrieix et du Pays arédien, Tulle, Lemouzi, 2000, p. 52.

- La sénéchaussée a été créée afin d’instituer une justice rapide, moins onéreuse mais aussi impartiale. En effet, auparavant, la justice était rendue à la cour des appeaux de Ségur où il fallait patienter pas moins de 70 ans avant qu’une affaire soit close. Cela conduisait fatalement à des frais de justice de plus en plus élevés au fil des générations. C’est pourquoi elle fut supprimée. En outre, cette suppression mena également à celle du tribunal du commun pariage signant la fin de 1 200 ans de privilège du chapitre.

- « Église », notice no PA00100494, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jean Maury, Marie-Madeleine S. Gauthier, Jean Porcher - Limousin roman - p. 34 - Éditions Zodiaque (collection La Nuit des temps no 11), La Pierre-qui-Vire, 1959.

- Persée : Claude Andrault-Schmitt, La reconstruction de la collégiale limousine de Saint-Yrieix (1181) : une ambition monumentale dans le goût Plantagenêt, p. 115-140, Cahiers de civilisation médiévale, Année 1993, no 36-142

- Châsse en émail champlevé

- « Tour du Plô », notice no PA00132887, base Mérimée, ministère français de la Culture, consultée le 5 avril 2016.

- « Pont dit Pont de la Tour sur la rivière L'Isle », notice no PA00100496, base Mérimée, ministère français de la Culture, consultée le 5 avril 2016.

- « Grange ovale du Breuilh », notice no PA00125520, base Mérimée, ministère français de la Culture, consultée le 5 avril 2016.

- La salle des fêtes et des congrès prête à fonctionner sur le site de la ville de Saint-Yrieix, consulté le 14 janvier 2014.

- Biographie sur la base de données des députés français depuis 1789 de l'Assemblée nationale.

Pour approfondir

Bibliographie

- Rudi Molleman, Saint-Yrieix-la-Perche, Limoges, Éditions Mon Limousin, coll. « Les Abécédaires du Limousin », , 104 p. (ISBN 978-2-490710-249, lire en ligne)

- Pierre-Christian Guiollard, Les mines d'or du District de Saint-Yrieix-la-Perche, Fichous, Éditions Guiollard, , 146 p. (ISBN 2-9502503-4-3).

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie

- Site de l'office de tourisme

- Site de la communauté de communes du pays de Saint-Yrieix

- Saint-Yrieix-la-Perche sur le site de l'Insee

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :