Sablonceaux

Sablonceaux (prononcé [sab.lɔ̃.so]) est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine). Ses habitants sont appelés les Sablonçonnais et les Sablonçonnaises[1].

| Sablonceaux | |||||

L'abbaye de Sablonceaux, fondée au XIIe siècle, dresse sa silhouette caractéristique au cœur de la campagne saintongeaise. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente-Maritime | ||||

| Arrondissement | Saintes | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Royan Atlantique | ||||

| Maire Mandat |

Lysiane Gougnon 2020-2026 |

||||

| Code postal | 17600 | ||||

| Code commune | 17307 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Sablonçonnais | ||||

| Population municipale |

1 396 hab. (2020 |

||||

| Densité | 63 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 43′ 00″ nord, 0° 53′ 00″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 3 m Max. 40 m |

||||

| Superficie | 22,09 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Royan (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saujon | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Localisée dans la frange continentale de la côte de Beauté, en marge des grandes champagnes agricoles et viticoles de la Saintonge, cette modeste commune rurale appartient au bassin de vie de Saujon et à la sphère d'influence urbaine de Royan.

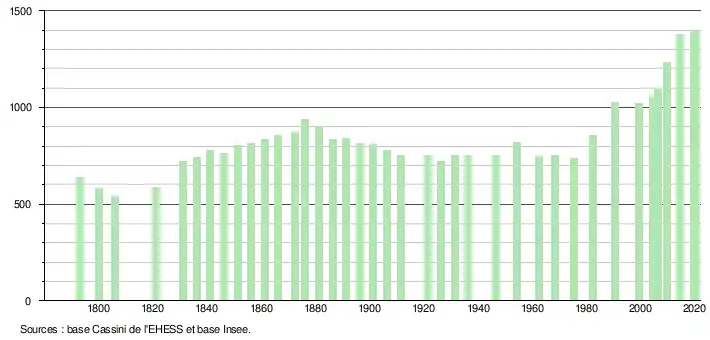

Comme nombre de communes des environs de Royan, Sablonceaux est marquée par le phénomène de périurbanisation, qui fait que de nombreux citadins, à la recherche d'une plus grande qualité de vie, viennent s'installer dans les communes de la grande périphérie. La démographie s'en trouve stimulée et, entre 1999 et 2015, la population est passée de 1 023 habitants à 1 400 habitants.

L'habitat a la particularité d'être concentré dans deux petits noyaux urbains, Le Pont de Sablonceaux et Sablonceaux-Saint-André, ainsi que dans quelques gros hameaux, comme Toulon et Berthegille. L'activité commerciale reste limitée, les commerces de proximité étant plutôt localisés dans les communes voisines de Saujon, Saint-Romain-de-Benet, Le Gua ou Nancras.

Élément majeur du patrimoine communal, l'abbaye Notre-Dame (XIIe — XIVe), entourée de prairies et de forêts, est célèbre dans toute la région. La commune conserve également de nombreuses maisons traditionnelles saintongeaises, dites « charentaises », et un petit dolmen, dans le bois de la Fontaine-Jaune : la Pierre Levée de Berthegille.

Sablonceaux appartient à la Communauté d'agglomération Royan Atlantique depuis le , structure intercommunale rassemblant 81 896 habitants (2014).

Géographie

Présentation

La commune de Sablonceaux est située au sud-ouest du département de la Charente-Maritime, dans l'ancienne province de Saintonge. Appartenant au midi atlantique[2], elle peut être rattachée à deux grands ensembles géographiques, le Grand Ouest français et le Grand Sud-Ouest français.

Communes limitrophes

Climat

Le climat dont bénéficie la Charente-Maritime est un climat océanique tempéré de type aquitain, marqué par un ensoleillement moyen assez important : avec 2 250 heures par an, il est comparable à celui que connaît une partie de la côte méditerranéenne[3]. La pluviosité y est modérée, les précipitations ne dépassant pas 1 200 mm par an. Les températures, quant à elles, varient en moyenne de +5 °C en hiver à +20 °C en été.

Les régions littorales et une partie de leur frange continentale se caractérisent par un climat particulièrement doux en hiver, et rafraîchissant l'été, grâce aux influences océaniques perpétuellement en mouvement (brise marine). Ces conditions climatiques favorables, toujours soumises aux influences de l'océan Atlantique, ont favorisé un véritable micro-climat de type sub-aquitain et l'existence d'une végétation déjà méridionale. Ainsi la flore se caractérise-t-elle par la présence étonnante de lauriers roses, eucalyptus, agaves, etc.

Aux essences déjà méridionales du chêne vert (ou yeuse) et du cyste, s'ajoutent la présence de palmiers, figuiers, orangers et même oliviers. Il existe toutefois un contraste entre le littoral proprement dit, assez sec et ensoleillé et l'intérieur des terres, un peu plus humide. La pluviométrie passe ainsi de 750 mm sur le littoral à 950 mm dans la Haute-Saintonge.

Données générales

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 3,4 | 2,8 | 5,4 | 7,4 | 10,7 | 13,7 | 15,8 | 15,7 | 13,7 | 10,5 | 6,3 | 3,9 | 9,2 |

| Température moyenne (°C) | 5,9 | 6,9 | 8,7 | 11,1 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 19,6 | 17,8 | 14,2 | 9,4 | 6,6 | 12,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,5 | 9,9 | 12,1 | 14,7 | 17,9 | 21,3 | 23,8 | 23,5 | 21,8 | 18 | 12,6 | 9,2 | 16,1 |

| Ensoleillement (h) | 84 | 111 | 174 | 212 | 239 | 272 | 305 | 277 | 218 | 167 | 107 | 85 | 2 250 |

| Précipitations (mm) | 82,5 | 66,1 | 57 | 52,7 | 61,1 | 42,9 | 35,1 | 46,4 | 56,5 | 81,6 | 91,8 | 81,8 | 755,3 |

| Ville | Ensoleillement |

Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Médiane nationale | 1 852 | 835 | 16 | 25 | 50 |

| Sablonceaux[6] | 2250 | 755 | 4 | 13 | 26 |

| Paris | 1 662 | 637 | 12 | 17 | 8 |

| Nice | 2 724 | 733 | 1 | 27 | 1 |

| Strasbourg | 1 693 | 665 | 26 | 28 | 51 |

| Brest | 1 530 | 1 210 | 7 | 12 | 76 |

| Bordeaux | 2 035 | 944 | 3 | 31 | 69 |

Urbanisme

Typologie

Sablonceaux est une commune rurale[Note 1] - [7]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[8] - [9].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Royan, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 26 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[10] - [11].

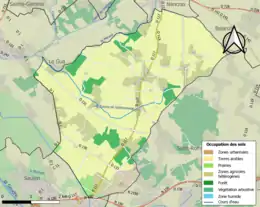

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (89,7 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (91,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (67,4 %), zones agricoles hétérogènes (19,1 %), forêts (7,9 %), zones urbanisées (2,3 %), cultures permanentes (1,7 %), prairies (1,5 %)[12].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Morphologie urbaine

Sablonceaux est composée de trois principales zones d'habitations : Toulon (lieu-dit), Le Pont de Sablonceaux et Sablonceaux Saint André.

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Sablonceaux est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[13]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[14].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le canal de Dercie à Pallud, et par submersion marine. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1993, 1999 et 2010[15] - [13].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) et des tassements différentiels[16]. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[17].

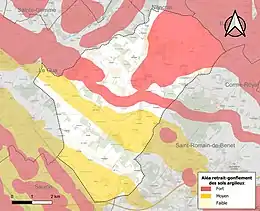

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 60,3 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 710 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 433 sont en en aléa moyen ou fort, soit 61 %, à comparer aux 57 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[18] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[17].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[13].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[19].

Économie

Entreprises et commerces

Sablonceaux est au cœur d'un bassin d'emploi particulièrement attractif, la zone d'emploi de Royan (issue de la partition de l'ancienne zone d'emploi Saintonge maritime, qui regroupait de nombreuses communes du Pays Rochefortais, du Pays Marennes-Oléron et du Pays Royannais[20]), forte de 27 753 emplois en 2008[21]. La zone d'emploi de Royan est, avec celle de La Rochelle, la plus dynamique de l'ex-région Poitou-Charentes, toutes deux profitant « d'un tissu économique et d'une démographie dynamiques » (Insee)[21]. La croissance y est particulièrement soutenue, du fait du développement des activités tertiaires.

Toponymie

L'origine du nom de la commune provient du toponyme Sabloncella, composé de sablon (relatif aux sables) et de cella (petite maison, ermitage), ce dernier terme étant commun à plusieurs localités ayant comporté des monastères donnant celle(s) ou chelle(s)[22].

Histoire

En 2017, les habitants de Sablonceaux ont été consultés afin de se choisir un gentilé par consultation internet sur un an. En effet, il n'en existait pas jusqu'alors. Les résultats montrent une majorité avec 56% des voix pour Sablonçonnais, alors que 26% s'étaient prononcés pour Sablonçellois, et 7% pour Sablonnais notamment[23].

Administration

Administration municipale

De 1789 à 1799, en vertu de la loi du , les agents municipaux (maires) sont élus au suffrage direct pour deux ans et rééligibles, par les citoyens actifs de la commune âgés d'au moins 25 ans, contribuables payant une contribution au moins égale à trois journées de travail dans la commune. Sont éligibles ceux qui paient un impôt équivalent au moins à dix journées de travail.

De 1799 à 1848, La constitution du 22 frimaire an VIII () revient sur l’élection du maire, les maires sont nommés par le préfet pour les communes de moins de 5 000 habitants. La Restauration instaure la nomination des maires et des conseillers municipaux. Après les lois organiques 1831, les maires sont nommés (par le roi pour les communes de plus de 3 000 habitants, par le préfet pour les plus petites), mais les conseillers municipaux sont élus au suffrage censitaire pour six ans.

Du à 1851, les maires sont élus par le conseil municipal pour les communes de moins de 6 000 habitants.

De 1851 à 1871, les maires sont nommés par le préfet, pour les communes de moins de 3 000 habitants et pour 5 ans à partir de 1855. Après 1871, les maires sont de nouveau élus, sauf dans les chefs-lieux (de départements, d'arrondissements ou de cantons).

Ce n'est que le , qu'une loi sur l’organisation municipale (encore en vigueur) est votée, et qui régit le principe de l'élection du maire et des adjoints par le conseil municipal, quelle que soit l'importance de la commune (sauf pour Paris). La loi du fixe le mandat à quatre ans, durée portée le à six ans[24].

La commune ayant moins de 3 500 habitants l'élection des conseillers municipaux est au scrutin majoritaire[25] plurinominal à deux tours, avec panachage :

- au premier tour, des candidats sont élus s'ils ont obtenu la majorité absolue et le vote d'au moins le quart des électeurs inscrits[26] ;

- au second tour, la majorité relative suffit. Les listes ne sont pas obligatoires. Les suffrages sont comptabilisés individuellement, et le panachage est autorisé.

De par sa taille, la commune dispose d'un conseil municipal de 15 membres (article L2121-2 du Code général des collectivités territoriales[27]).

Liste des maires

Région

À la suite de la réforme administrative de 2014 ramenant le nombre de régions de France métropolitaine de 22 à 13, la commune appartient depuis le à la région Nouvelle-Aquitaine, dont la capitale est Bordeaux. De 1972 au , elle a appartenu à la région Poitou-Charentes, dont le chef-lieu était Poitiers.

Canton

Sablonceaux est une des neuf communes du canton de Saujon.

Intercommunalité

Sablonceaux est une des 33 communes de la Communauté d'agglomération Royan Atlantique, structure intercommunale centrée sur Royan.

Instances judiciaires

Sablonceaux dépend du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance, du tribunal pour enfants et du conseil de prud'hommes de Saintes, du tribunal administratif et de la cour d'appel de Poitiers. La cour administrative d'appel est à Bordeaux[29].

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[30]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[31].

En 2020, la commune comptait 1 396 habitants[Note 3], en augmentation de 1,45 % par rapport à 2014 (Charente-Maritime : +2,92 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

Sablonceaux dépend de l'académie de Poitiers. La commune est en RPI, en association avec les communes voisines de Nancras et de Balanzac[34]. Elle dispose d'une école élémentaire publique, dont les effectifs sont de 76 élèves (année scolaire 2012-2013). Elle ne compte ni internat, ni cantine scolaire. Les élèves pris en charge sont ceux de maternelle (moyenne et grande section — ceux de petite section sont scolarisés à Balanzac) et CE1. À partir de la CE2, ils sont dirigés vers l'école de Nancras.

Les élèves du second cycle sont dirigés vers le collège André-Albert de Saujon, Sablonceaux appartenant au secteur scolaire de cette ville[34]. Cet établissement dispose d'un centre de documentation et d'information (CDI), d'une salle informatique, d'un foyer proposant des activités périscolaires et d'un restaurant scolaire.

Les lycées les plus proches sont situés à Royan, principale agglomération des environs.

Télévision

L'émetteur de Niort-Maisonnay permet la réception des 18 chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre (TNT) dans l'ensemble de la commune, dont le décrochage local de France 3 Poitou-Charentes. Le , cet émetteur de forte puissance a débuté la diffusion d'un nouveau multiplex, permettant la réception des premières émissions de télévision haute définition (HD)[35].

Radio

La plupart des radios nationales présentes dans le département peuvent être écoutées dans la commune. Les informations départementales sont relayées par la station de radio publique France Bleu La Rochelle. Les stations de radio locales pouvant être écoutées dans la commune sont principalement Demoiselle FM (généraliste, émettant depuis Rochefort, et disposant de studios à Saint-Georges-de-Didonne), Terre Marine FM (généraliste, émettant depuis Fouras), Mixx radio (techno, dance et musiques électroniques, émettant depuis Cognac et reprise par le réémetteur de Saintes), et RCF Accords Charente-Maritime (religieuse, émettant depuis La Rochelle).

Presse

La presse locale est représentée par le quotidien Sud Ouest, dont le siège est à Bordeaux, et qui dispose d'une rédaction locale à Royan.

Internet haut débit

Trois répartiteurs téléphoniques sont implantés dans les communes voisines de Saujon, du Gua et de Nancras. Ils couvrent chacun une partie du territoire communal. En 2013, ils sont dégroupés par plusieurs opérateurs alternatifs. Celui de Saujon est dégroupé par SFR, Free et Bouygues Telecom, en plus de l'opérateur historique, Orange[36]. Ceux du Gua[37] et de Nancras[38] ne sont pas encore dégroupés par Free. ADSL, ADSL 2+, Re-ADSL 2 et la télévision par ADSL sont disponibles dans la commune.

Cultes

Sablonceaux appartient au diocèse catholique de La Rochelle et Saintes, lui-même subdivision de la province ecclésiastique de Poitiers depuis 2002 (de la province ecclésiastique de Bordeaux avant cette date) et au doyenné de Royan. La paroisse est comprise dans le secteur pastoral Sainte-Marie en Saintonge, centré sur Saujon.

Culture locale et patrimoine

Abbaye Notre-Dame

Cette abbaye fut fondée en 1136 par Guillaume X d'Aquitaine, duc d'Aquitaine et comte de Poitou. Elle fut pendant plusieurs siècles un haut lieu de vie spirituelle avant d’être vendue à la Révolution comme bien national. Transformée en carrière de pierres, au bord de la ruine, elle fut finalement sauvée par une campagne de restauration initiée par le ministre de la Culture André Malraux en 1962, laquelle se poursuit toujours actuellement.

Rachetée en 1987 par le diocèse de La Rochelle et Saintes, elle fut confiée à la Communauté du Chemin Neuf afin que celle-ci la face revivre. L’abbaye a depuis retrouvé sa dimension religieuse avec les offices et l’eucharistie célébrés quotidiennement, une dimension de travail avec un atelier de céramiques et un magasin de produits monastiques, ainsi qu'une dimension d’accueil par des retraites et l’accueil des visiteurs. C’est aussi un lieu culturel où des expositions et des concerts ont lieu durant l’été.

L'abbaye se compose de plusieurs bâtiments conventuels datant du XIIe au XVIIIe siècle, groupés autour de l'église abbatiale Notre-Dame. Cette église, devenue paroissiale depuis la destruction de l'ancienne église Saint-André pendant les Guerres de religion, juxtapose des éléments romans (file de coupoles) et gothiques (chevet plat d'inspiration cistercienne, clocher). Amputée d'une partie de sa nef au début du XIXe siècle, elle forme depuis un plan en croix grecque.

L'église et les bâtiments abbatiaux sont classés monuments historiques.

Dolmen de Berthegille

Ce petit dolmen effondré, connu également comme La pierre levée de Berthegille , fut élevé il y a environ 6000 ans, durant la période du néolithique. Il constituait probablement une sépulture collective, originellement dissimulée sous un tumulus. Il est classé monument historique.

Logis de la Chauvillère

Ce domaine est une exploitation viticole dont les origines semblent remonter au XVIIIe siècle. Ancienne métairie du prieuré de La Salle, l'une des dépendance de l'abbaye de Sablonceaux, il est représenté sur la carte de Cassini. Le bâtiment actuel date du XVIIIe siècle, mais il fut considérablement remanié au cours du XIXe siècle par son propriétaire, Gabriel Denis, conseiller général et député de la Charente-Inférieure, également chevalier de la Légion d'honneur.

Le logis est formé d'un bâtiment central établi sur deux niveaux, centré sur un pavillon à trois pans surmonté d'une terrasse à balustrade. Plusieurs dépendances, dont des chais et une étable, furent rajoutés au cours du XXe siècle.

Château du Mortier

Les origines de ce château remontent au XVIIe siècle, période durant laquelle il fut la propriété de l'écuyer Samuel Joubert. Le bâtiment actuel conserve quelques éléments de cette époque, mais il fut remanié au cours du XIXe siècle par ses propriétaires d'alors, la famille Sorin. L'édifice actuel présente un corps central flanqué de deux pavillons symétriques couverts d'une toiture en ardoise.

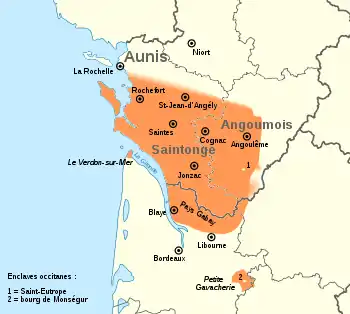

Langue saintongeaise

La commune est située dans l'aire linguistique du saintongeais, un dialecte faisant partie de la famille des langues d’oïl, branche des langues romanes, qui comprend également le français, l’angevin le picard et le poitevin avec lequel il est souvent regroupé dans un domaine plus vaste, le poitevin-saintongeais.

Le saintongeais (saintonjhais) est la langue vernaculaire parlée en Saintonge ainsi que dans une partie de l'Aunis, de l'Angoumois, mais aussi dans quelques enclaves de Guyenne (Pays Gabay ou Grande Gavacherie, Petite Gavacherie autour de Monségur dans l'Entre-deux-Mers et enclave du Verdon, en Médoc). On l’appelle parfois aussi le charentais ou encore le patois charentais. Les locuteurs sont dits patoisants.

Le saintongeais a fortement influencé l’acadien et en conséquence, par ricochet, le cadien ; quant au québécois, il a été influencé par les parlers tels que le normand, le francien et le saintongeais.

La langue saintongeaise présente de nombreux traits communs avec des langues telles que le cadien ou l'acadien, ce qui s'explique par les origines saintongeaises d'une partie des émigrants vers la Nouvelle-France au XVIIe siècle.

Gastronomie

La gastronomie saintongeaise est principalement axée sur trois types de produits : les produits de la terre, les produits de la mer et les produits de la vigne.

Les préparations à base de viande de porc occupent une place prépondérante dans la cuisine régionale : ainsi des gratons ou des grillons, sortes de rillettes à base de viandes rissolées et confites dans leur graisse, du gigorit (ou gigourit), un civet mêlant sang, gorge, foie et oignons, ou de la sauce de pire, à base de fressure, d'oignons et de vin blanc de pays[39].

La cuisine saintongeaise intègre tout naturellement de nombreuses recettes à base de cagouilles, le nom local de l'escargot petit-gris. Animal tutélaire de la Saintonge, il est notamment cuisiné à la charentaise , c'est-à-dire cuit dans un court-bouillon agrémenté de vin blanc, d'ail et de mie de pain.

Parmi les autres spécialités locales, il convient de noter également les pibales (alevins d'anguille pêchés dans la Gironde, spécialité de Mortagne et de Blaye), les sardines de Royan, les « thyeusses de gueurnouilles » (cuisses de grenouilles), la sanglette, une galette préparée à base de sang de poulet et d'oignons cuits, le farci saintongeais (variante du farci poitevin), le lapin au pineau, le foie gras ou encore les confits. La grande spécialité de la presqu'île d'Arvert est cependant l'huître de Marennes-Oléron, de renommée internationale.

Les desserts traditionnels sont issus de la cuisine paysanne : millas (gâteau à la farine de maïs, qu'on retrouve dans une grande partie du Sud-Ouest de la France), galette charentaise, au beurre Charentes-Poitou, ou encore merveilles (beignets).

Les vignes de la région servent à la confection d'eaux-de-vie réputées, telles que le pineau des Charentes et plus encore, le cognac. La commune de Sablonceaux est ainsi intégralement située dans la zone de production des Bons Bois.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Les gentilés de Charente-Maritime

- Louis Papy, Le midi atlantique, atlas et géographie de la France moderne, Flammarion, Paris, 1984

- Préfecture de Charente-Maritime : Météo France « Copie archivée » (version du 17 décembre 2007 sur Internet Archive)

- « Climatologie mensuelle à La Rochelle », sur infoclimat.fr (consulté le )

- Données de la station de La Rochelle, sources l'Internaute, INSEE et Lameteo.org

- Données de la station de La Rochelle, sources l'Internaute, INSEE et Lameteo.org

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Sablonceaux », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Sablonceaux », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Présentation de la zone d'emploi de Saintonge maritime, site de l'ARTLV

- « Treize nouvelles zones d’emploi en Poitou-Charentes », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Jacques-Antoine Dulaure, Description des principaux lieux de la France,... accompagnée de cartes, (lire en ligne)

- « Charente-Maritime : les habitants de Sablonceaux ont enfin un nom », sur France Bleu, (consulté le )

- La décentralisation, site de l'Assemblée nationale

- art L. 252 du code électoral

- art L. 253 du code électoral

- « Nombre des membres du conseil municipal des communes », Legifrance.

- Résultats élection municipales Sablonceaux

- « Juridictions de Sablonceaux », sur le site du ministère de la Justice (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- L'école de Sablonceaux, site Lesecoles.net

- « Les émetteurs pour la TNT-HD se dévoilent », sur Degroupnews (consulté le )

- « Déploiement ADSL à Saujon » [archive du ], sur Degroupnews (consulté le )

- « Déploiement ADSL au Gua », sur Degroupnews (consulté le )

- « Déploiement ADSL à Nancras », sur Degroupnews (consulté le )

- Charente-Maritime, encyclopédie Bonneton, p. 106-107