Ragnarök

Dans la mythologie nordique, le Ragnarök renvoie à une fin du monde prophétique comprenant une série d'événements dont un hiver de trois ans sans soleil (Fimbulvetr), suivi d'une grande bataille sur la plaine de Vígríd. La majorité des divinités comme Odin, Thor, Freyr, Baldr, Heimdall et Loki, mais aussi les géants et la quasi-totalité des hommes y mourront, une série de désastres naturels verra ensuite le monde submergé par les flots et détruit par les flammes. Une renaissance suivra, où les dieux restants, dont Baldr, Höd, et Vidar, rencontreront Líf et Lífþrasir, seul couple humain survivant et appelé à repeupler le monde. Le Ragnarök est un thème important dans la mythologie nordique. Il est principalement relaté dans l’Edda poétique, en section de la Völuspá, probablement écrite par un clerc islandais après l’an mille[I 1], mais aussi dans l’Edda de Snorri, rédigée au XIIIe siècle par Snorri Sturluson, qui s’est lui-même inspiré de l’Edda poétique.

Le Ragnarök est l'objet de nombreuses études et controverses visant à déterminer l'origine réelle du récit rédigé tardivement, après la christianisation du monde nordique. De nombreux spécialistes soutiennent que les textes faisant référence à la fin du monde prophétique sont inspirés des récits bibliques[S 1] - [C 1] du jugement dernier[Y 1], notamment l'Apocalypse et la fin du monde millénariste[2] - [I 2], et de l’Ecclésiaste[C 2] - [3] - [4]. Certains y trouvent également des comparaisons avec des récits d'autres mythologies indo-européennes, qui pourraient indiquer une origine commune du mythe ou des influences païennes extérieures. Pour de nombreux érudits, ces influences empruntées aux autres cultures et réécrites par des clercs chrétiens sont attribuées à tort à la mythologie viking, et ont déformé la connaissance que nous avons de la foi scandinave[5] - [Y 1]. Ce texte pourrait également puiser ses sources dans l'observation de catastrophes naturelles en Islande.

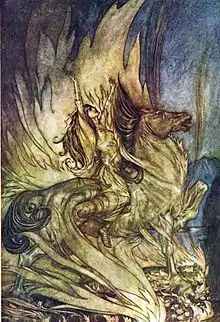

Richard Wagner a beaucoup popularisé le thème du Ragnarök avec son opéra Der Ring des Nibelungen, dont la dernière partie a pour titre Götterdämmerung, le crépuscule des Dieux.

Étymologie

Le mot en vieux norrois « Ragnarök » est composé de deux mots plus simples. Le premier, Ragna, est le génitif pluriel de Regin (« dieux » ou « puissances »), dérivé du proto-germanique ragenō. Le deuxième mot, rök, a plusieurs significations. L'interprétation traditionnelle est que, préalablement à la fusion de /ö/ et /O/ (vers 1200) le mot rök est dérivé du proto-germanique rako[6]. Le mot ragnarök dans son ensemble est ensuite généralement interprété comme le « destin final des dieux » ou le « destin final des puissances » selon Rudolf Simek[7], ou encore par la « consommation du destin des puissances ». En 2007, Haraldur Bernharðsson proposa que la forme originale du mot était rok, conduisant au proto-germanique rekwa et à d'autres possibilités sémantiques[8].

À la strophe 39 de l’Edda poétique, Lokasenna, et dans l’Edda en prose de Snorri, la forme ragnarök(k)r apparaît, où rok(k)r signifie « crépuscule ». Il a souvent été suggéré que cela indique un malentendu ou une réinterprétation tirés de la forme originale : ragnarök[6]. Haraldur Bernharðsson fait valoir au contraire que les mots ragnarök et ragnarökkr sont étroitement liés, étymologiquement et sémantiquement, et suggère un sens de « renouvellement de la puissance divine »[9].

Les autres termes utilisés pour désigner les événements entourant Ragnarök dans l'Edda poétique comprennent rök aldar (« fin du monde ») à la strophe 39 de Vafþrúðnismál, tiva Rök des strophes 38 et 42 de Vafþrúðnismál, Þá er Regin deyja (« quand les dieux meurent ») à partir de la strophe 47 du Vafþrúðnismál, um unz rjúfask Regin (« quand les dieux seront détruits ») de Vafþrúðnismál, strophe 52, Lokasenna strophe 41, et Sigrdrífumál strophe 19, Rof aldar (la « destruction du monde ») de Helgakviða Hundingsbana II strophe 41, Regin þrjóta (« fin des dieux ») du Hyndluljóð strophe 42, et, dans l' Edda en prose, Þá er Muspellz-Synir herja (« quand le fils de Muspell Se déplace dans la bataille ») peut être trouvé dans les chapitres 18 et 36 du Gylfaginning »[7].

L'acception de Ragnarök incombe aussi au fait qu'elle a été retenue par Richard Wagner, qui a fait du Crépuscule des Dieux (Die Götterdämmerung) le titre du dernier opéra de sa tétralogie L'Anneau du Nibelung.

Mentions dans les textes mythologiques

Le Ragnarök est expliqué ou mentionné dans plusieurs poèmes rattachés à l'Edda poétique et en particulier dans la Völuspá, ainsi que dans la partie de l'Edda de Snorri appelée Gylfaginning, surtout à partir du chapitre 51.

Edda poétique

Völuspá

Le poème Völuspá de l'Edda poétique présente les prédictions d'une prophétesse völva. Le Ragnarök y est décrit dans les strophes 40 à 58. La régénération (ou le renouveau) à la suite de la bataille est décrite dans le reste du poème, des strophes 59 à 66.

À la strophe 40, la völva explique qu'un membre de la « race de Fenrir » (le loup) dévorera le Soleil (il s'agit sans doute du loup Sköll). Ainsi on apprend que le Soleil ne brillera plus pendant les étés suivants, et que la terre connaîtra des tempêtes épouvantables. La völva décrit ensuite trois coqs qui chantent le début du Ragnarök, Fjalarr dans les bois à Jötunheimr accompagné du géant Eggthér qui joue joyeusement de la harpe sur un tertre, Gullinkambi chez les Ases, et un autre de nom inconnu, rouge, dans les halles de Hel.

À la strophe 44, on apprend que le chien de Hel, Garmr, « aboie de rage devant Gnipahellir » et rompt ses chaines. Cette strophe est un refrain répété à quatre reprises. Les événements sur terre sont décrits à la strophe 45 :

|

|

La völva explique ensuite que Heimdall souffle fort dans son cor Gjallarhorn, Odin consulte la tête de Mímir, Yggdrasill tremble, Fenrir se libère de ses chaines, et les flammes de Surt embrasent le monde.

À la strophe 50, on apprend que le géant Hrym arrive de l'est, armé d'un bouclier, le serpent géant Jormungand se retourne en déchainant ainsi les vagues, un aigle lacère les cadavres, et le bateau Naglfar est détaché, puis conduit par le dieu-traitre Loki.

Surt arrive du sud avec son épée qui brille comme le Soleil, « les hommes foulent le chemin de Hel et le ciel se crevasse »[B 2]. À la strophe 53, on apprend qu'Odin meurt contre Fenrir (« le loup »), et Freyr (« le brillant meurtrier de Beli ») contre Surt :

|

Un des fils d'Odin, Vidar, venge son père en enfonçant son épée dans le cœur de Fenrir. Thor combat ensuite le serpent Jormungand et le tue, mais périt à son tour, empoisonné par son venin, après avoir effectué neuf pas. Après cela, tous les hommes désertent leur demeure, le Soleil s'obscurcit et la Terre coule dans la mer, les étoiles disparaissent et les flammes touchent le ciel.

À partir de la strophe 59 et jusqu'à la fin du poème sont expliqués le renouveau et le monde après le Ragnarök. La terre réémerge de la mer et se couvre de verdure, la völva voit l'image d'une cascade et d'un aigle chassant le poisson. Les Ases ayant survécu se réunissent et parlent des événements de la bataille, des runes, et de leurs jeux d'autrefois. Des récoltes de champs vont repousser sans avoir été ensemencés, et les dieux Hödr et Baldr reviennent ensemble de Hel vivre à Asgard. Elle décrit le dieu Hœnir qui fait des prophéties, les fils de deux frères (soit Hödr et Baldr, soit Vili et Vé) rebâtissent le monde. Elle voit à Gimlé une salle couverte d'or où les morts fidèles du Ragnarök iront habiter éternellement dans le bonheur. La strophe 65 témoigne peut être d'une influence chrétienne :

|

|

Enfin, dans la dernière strophe (66), la völva décrit le dragon Nídhögg qui transporte des cadavres dans son plumage au-dessus de la plaine. La dernière phrase : « À présent, elle va disparaitre », désigne sans doute par « elle » la völva, car tout le long du poème, la völva se désigne à la troisième personne ; c'est chose assez courante dans la poésie scandinave. Ayant fini de parler, elle s'en va.

Vafþrúðnismál

Dans le poème Vafþrúðnismál de l'Edda poétique nous sont donnés les noms des survivants, humains comme dieux, et d'autres informations sur le Ragnarök, par le jeu (défi) de questions et réponses entre le géant Vafþrúðnir et le dieu Odin.

Dans la strophe 18, Odin donne le nom de la plaine où se dérouleront les combats du Crépuscule des Dieux (Vigrid) :

|

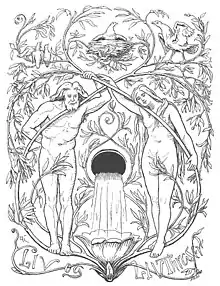

Ensuite, Odin questionne le géant Vafþrúðnir sur la prophétie. À partir de la strophe 44, on trouve des questions sujettes au Ragnarök. On apprend notamment dans la strophe 45 que seul le couple d'humains Líf et Lífþrasir survivra au « formidable hiver » (Fimbulvetr) en se cachant dans le bois de Hóddmímir (« bois de Mímir au Trésor », c'est-à-dire l'arbre-monde Yggdrasill au pied duquel se trouve la tête de Mímir, source de science, donc de trésor) et se nourrissant de la rosée du matin. Odin demande ensuite à la strophe 46 ce qu'il adviendra du Soleil après que Fenrir l'aura dévoré, et le géant répond que le Soleil aura le temps d'engendrer une fille unique juste avant, celle-ci suivra la même route que sa mère (47).

Odin demande dans la strophe 50 quels Ases gouverneront après le Ragnarök, et Vafþrúðnir répond dans la strophe 51 :

|

Enfin, Odin demande dans la strophe 52 ce que sera la cause de sa mort au Ragnarök, et le géant répond dans la strophe 53 que c'est « le loup » (comprendre Fenrir) qui le tuera, mais que son fils Vidar le vengera en fendant le loup pendant la bataille.

Autres mentions

D'autres poèmes eddiques mentionnent le Ragnarök sans toutefois apporter plus d'informations à l'histoire car il s'agit de poèmes dédiés à d'autres mythes. Le Ragnarök est parfois désigné comme un événement qui mettra fin à certaines situations puisque tout sera bouleversé. Ainsi on retrouve des vers comme « Jusqu'à la consommation du destin des Puissances » dans plusieurs poèmes ; Fjölsvinnsmál 20 (deux chiens gardent un enclos jusqu'au Ragnarök)[B 6], Lokasenna 39, 41 (Loki et Fenrir enchaînés jusqu'au Ragnarök)[B 7], Sigrdrífumál 19 (jouir des runes jusqu'au Ragnarök)[B 8], Baldrs draumar 14 (une voyante morte restera seule jusqu'au Ragnarök)[B 9], Grímnismál 4 (Thor réside à Thrúdheimr jusqu'au Ragnarök)[B 10]. D'autres rapides références à la fin des temps se trouvent dans les poèmes Helgakviða Hundingsbana II 40-41 (en voyant chevaucher des morts, une servante pense que le Ragnarök a commencé)[B 11], Hyndluljóð 44 (une référence au combat entre Odin et le loup Fenrir au Ragnarök)[B 12].

L'Edda de Snorri

L’Edda de Snorri est un texte mythologique en prose, qui cite de nombreux vers de la Völuspá. Il mentionne ou fait référence au Ragnarök, ou « Crépuscule des Dieux », et ce dans plusieurs chapitres de la partie nommée Gylfaginning. Le Ragnarök est aussi rapidement mentionné à la fin de la partie Skáldskaparmál, au chapitre 9, parlant du fait que la famille des Hiadningar se battront jusqu'au Crépuscule des dieux[D 1].

Avant le Ragnarök

Au chapitre 17 du Gylfaginning on apprend que la halle Gimlé située dans le ciel survivra au Ragnarök et c'est là qu'habiteront les hommes justes.

Dans le chapitre 26, on lit « Elle [ Idunn ] conserve dans son coffre les pommes auxquelles les dieux doivent goûter quand ils vieillissent : tous retrouvent alors la jeunesse, et il en ira ainsi jusqu’au Crépuscule des dieux »[D 2].

Au chapitre 34, après l’épisode où le loup Fenrir est attaché par les dieux, on lit « Les dieux avaient tellement de respect pour leurs sanctuaires et leurs lieux inviolables qu’ils ne voulurent pas les souiller du sang du loup, bien que les prophéties eussent annoncé qu’il provoquerait la mort d’Odin »[D 3]. Ici, la prophétie dont il est question est le Ragnarök, durant lequel il est dit qu’Odin trouvera la mort face à Fenrir enfin libéré.

Dans le chapitre 50, on nous explique que les dieux Ases ont capturé Loki et le punissent pour le meurtre de Balder en l’attachant sur trois pierres, surplombé par un serpent dont le venin dégoutte sur lui. On peut lire à la fin de ce chapitre : « Loki restera attaché là jusqu’au Crépuscule des dieux »[D 4]. Il sera en effet libéré (comme Fenrir) au commencement du Ragnarök, et combattra Heimdall. Ils mourront tous les deux.

L’événement

Le chapitre 51 offre une explication détaillée du Ragnarök avec de nombreuses citations en vers de la Völuspá. Il est expliqué que le Ragnarök sera d’abord annoncé par trois hivers où des guerres entre les hommes surgiront de par le monde, poussant les frères à s’entretuer, les pères à tuer leurs fils, ou à commettre des actes incestueux. Est ensuite citée la strophe 45 de la Völuspá, qui relate ces faits comme dit précédemment. Un loup dévorera le Soleil et son frère la Lune. Les étoiles disparaitront. Arrivera ensuite un terrible hiver nommé Fimbulvetr (« Grand Hiver ») où le Soleil ne brillera pas. Se succèderont ainsi trois hivers sans été pour les séparer. Il est expliqué ensuite que la terre tremblera, que les montagnes s’écrouleront et que tous les liens cèderont, libérant ainsi Fenrir. Le serpent géant Jörmungand gagnera le rivage faisant déferler l’océan dans les terres[D 5].

Le bateau Naglfar, fait d’ongles humains, sera détaché et naviguera dans le déferlement de l’océan, piloté par le géant Hrym (en contradiction avec la Völuspá, où il est dit que c'est Loki qui pilote Naglfar). Le loup géant Fenrir ira la mâchoire ouverte (la partie inférieure rasant la terre et la partie supérieure touchant le ciel), avec ses yeux et narines crachant du feu. À ses côtés, Jörmungand empoisonnera l’air et la mer de son venin.

Le ciel s’ouvrira et les fils de Muspellheim jailliront, entourés de flammes, ils seront commandés par Surt dont l’épée brille plus que le Soleil. Brisant le pont Bifrost, ils se dirigeront alors vers la plaine de Vigrid, rejoignant ainsi Fenrir et Jörmungand, Loki avec les morts de Hel et Hrym avec tous les géants du givre. La plaine « s’étend sur cent lieues dans toutes les directions ». À ce moment-là, Heimdall soufflera dans Gjallarhorn réveillant ainsi les dieux. Odin demandera conseil à la tête de Mimir. Yggdrasil tremblera, et toutes les créatures auront peur. Les Ases et les Einherjar armés iront vers la plaine, guidés par Odin. Odin combattra Fenrir[D 6], Thor combattra Jörmungand, Freyr combattra Surt et mourra car il lui manquera son épée qu’il a donné à Skirnir. Le chien Garm sera aussi libéré et affrontera Týr, ils mourront tous les deux. Thor tuera Jörmungand et mourra de son venin après avoir fait neuf pas. Fenrir dévorera Odin, mais le dieu sera ensuite vengé par son fils Vidar, qui déchirera la mâchoire du loup. Heimdall combattra Loki et ils s’entretueront. Enfin, Surt incendiera le monde entier[D 7].

Sont ensuite citées les strophes 46 et 47 de la Völuspá, ainsi que la strophe 18 du Vafþrúðnismál (ce dernier donne des informations sur le champ de bataille, Vigrid)[D 8].

Conséquences

Dans le chapitre 52, est expliqué ce qu’adviendra de tous les morts du Ragnarök. Les demeures sont nombreuses, bonnes ou mauvaises. La meilleure sera nommée Gimlé, elle abrite une halle nommée Brimir où il y aura abondance de boissons. Une autre halle nommée Sindri sera la demeure des hommes bons et vertueux. Aux Nastrandir, se trouvera une halle sinistre faite de serpents « de sorte que le long de la halle coulent des fleuves de venin, dans lesquels marchent les parjures et les meurtriers » (là les strophes 38 et 39 de la Völuspá sont cités). La pire demeure sera à Hvergelmir, est cité un passage de la Völuspá indiquant que là le dragon Nidhogg tourmentera le cadavre des trépassés[D 9].

Le chapitre 53 explique le sort des dieux et de la terre. On y apprend que la terre resurgira de la mer et retrouvera sa beauté. Vidar et Vali survivront et habiteront à Idavoll (là où se trouvait auparavant Asgard). Y viendront les fils de Thor ; Modi et Magni, avec le marteau Mjollnir. Balder et Hodr venus de Hel y iront aussi. Ils discuteront des événements passés. Un couple d’humains survivra, Lif et Lifthrasir, s’étant cachés dans le bois de Hóddmímir pendant l’incendie de Surt (citation de la strophe 45 du Vafþrúðnismál). Sol aura donné naissance à une fille tout aussi belle qui la remplacera[D 10] (et la strophe 47 du Vafþrúðnismál, où ceci est expliqué, est citée).

Témoignages archéologiques

Croix de Thorwald

La croix de Thorwald, située sur l'Île de Man et datée du XIe siècle[12] ou du Xe siècle par Rundata[13], comprend un mélange d'iconographie païenne et chrétienne. Un dessin représente un homme barbu tenant une lance vers un loup, avec son pied droit dans la gueule et avec un oiseau posé sur son épaule. Ceci représenterait Odin avec un de ses corbeaux, se faisant dévorer par le loup Fenrir au Ragnarök.

Croix de Gosforth

La croix de Gosforth en Cumbria, Angleterre, datée du Xe siècle ou XIe siècle, présente un mélange d'iconographie chrétienne et païenne, ce qui la rend comparable à la croix de Thorwald. On y voit notamment une scène représentant un homme avec une lance face à une tête monstrueuse avec une langue fourchue, un pied de l'homme appuie sur la mâchoire inférieure du monstre et une main pousse sa mâchoire supérieure. Ceci renvoie sans doute à la scène du Ragnarök quand Vidar déchire la gueule du loup Fenrir, telle qu'elle est décrite dans l'Edda de Snorri[14].

Pierre runique de Ledberg

La pierre runique de Ledberg (en) située en Östergötland en Suède et datant du XIe siècle comporte un dessin d'un homme avec son pied dans la gueule d'une bête à quatre pattes (comparable aussi au dessin de la croix de Thorwald), ce qui pourrait être une représentation d'Odin se faisant dévorer par le loup Fenrir au Ragnarök, comme décrit dans la Völuspá.

Pierre runique de Skarpåker

Sur la pierre runique de Skarpåker du Södermanland en Suède datant du XIe siècle, un père pleure la mort de son fils. Afin d'exprimer l'ampleur de sa peine il fait allusion au Ragnarök avec un poème en vers rappelant par sa forme les poèmes de l'Edda Poétique :

|

|

Origines des textes

La question de l'origine des textes évoquant le Ragnarök et des influences et apports extérieurs est très discutée, plusieurs travaux de recherche et de comparaison ayant été effectués. Ce texte et tous les textes nordiques sont le fruit d’un très lointain héritage commun, il est difficile de savoir si le Ragnarök est d’origine païenne, issu de l'observation de catastrophes naturelles, issu de la mythologie gréco-romaine ou encore de la religion chrétienne. Il pourrait s'agir d'un mixage de tous ces textes, qui pourrait emprunter le début à la mythologie grecque et la fin à l’apocalypse chrétienne.

Mythologie comparée

Par la mythologie comparée, des spécialistes ont tenté de comparer le Ragnarök avec d'autres récits mythologiques anciens, soit pour démontrer une influence issue d'autres cultures, soit pour prouver par exemple que les racines du récit du Ragnarök proviennent d'un mythe originel proto-indo-européen dont seraient issus tous les mythes indo-européens similaires.

Mahâbhârata

Georges Dumézil note une ressemblance entre le Ragnarök et un récit hindou, donc issu d'une autre religion indo-européenne : la guerre de Kurukshetra, de l'épopée le Mahâbhârata. Il note que l'épisode du meurtre de Baldr et son séjour dans le monde des morts est comparable dans l'hindouisme à l'exil des Pândavas, de par les thèmes et les fonctions des personnages principaux qui sont plus ou moins équivalents[16]. Ces périodes d'attente dans les deux récits se terminent par une grande bataille où périssent tous les représentants du mal et la majorité des représentants du bien, et des personnages homologues semblent avoir des rôles similaires[16]. Dumézil a aussi soutenu que Heimdall a pour homologue le héros indien Bhishma, et il s'avère que les deux personnages sont les plus anciens protagonistes existant ainsi que les derniers à périr pendant la grande bataille[17].

Ayant effectué cette comparaison, Georges Dumézil conclut que « L'ampleur et la régularité de cette harmonie entre le Mahâbhârata et l'Edda règlent, je pense, les problèmes [...] du Ragnarök, qu'on a eu tort de morceler. Et, ce problème [...], elles le règlent d'une manière inattendue, écartant, sauf pour quelques détails accessoires et tardifs, les solutions fondées sur l'emprunt, iranien, caucasien ou chrétien, et mettant au jour un vaste mythe sur l'histoire et le destin du monde, sur les rapports du mal et du bien, qui devait être constitué déjà, avant la dispersion, chez une partie au moins des Indo-Européens[16] ».

Autres motifs indo-européens

Des parallèles ont été mis en évidence entre le Ragnarök du paganisme nordique, et d'autres événements relatés dans les croyances indo-européennes. L'une de ces théories veut que le Ragnarök soit une évolution tardive de la religion des proto-indo-européens. Ces comparaisons incluent l'hiver cosmique qui dure trois saisons (le Fimbulvetr), dont on retrouve trace chez les anciens iraniens dans le Bundahishn et le Yima[18]. Víðarr est comparable au dieu védique Vishnou, car les deux ont une foulée « cosmique » avec laquelle ils réussissent à défaire les forces du mal qui ont obtenu une victoire éphémère[19]. Des comparaisons plus larges ont été effectuées concernant le thème de la « bataille finale » dans les cultures indo-européennes, y reviennent la présence d'un aveugle (ou d'un borgne) dans cette bataille, ainsi que des thèmes et des chiffres similaires[18].

Inspirations chrétiennes

De nombreux historiens[Note 1] s'accordent pour affirmer que le Ragnarök, en dépit d'un fond nordique (et plus largement indo-européen), a été réécrit en Islande par des chrétiens, deux siècles et demi après l'évangélisation de l'île, soit au XIIIe siècle, et mettent en garde sur le fait que les auteurs de tous les textes conservés sur la mythologie nordique étaient des clercs, ou avaient reçu une formation cléricale. Toutes les sources littéraires de la mythologie nordique sont donc « impures »[I 3], et Régis Boyer ajoute qu'« il faut garder constamment ses distances envers ce texte trop beau pour être vrai »[Y 1], parlant même d’intoxication : « il faut demeurer conscient que cette imprégnation pour ne pas dire intoxication littéraire (chrétienne et classique), afin d’apprécier à leur juste valeur les prestations scaldiques, eddiques, et sagas »[I 4]. Les influences chrétiennes dans les récits nordiques avaient déjà été traitées par Axel Olrik dès le début du XXe siècle (Om Ragnarok, 1902). Les auteurs de ces textes se sont probablement livrés à l’interprétation de textes bibliques tels que l’Apocalypse[20]. Régis Boyer ajoute que les auteurs des œuvres majeures concernant les croyances scandinaves, comme Saxo Grammaticus (gesta danorum, vers 1200) et Snorri Sturluson (Edda en prose, vers 1220) étaient férus de culture classique. Ainsi, ils ont pu faire de l’interprétation[I 5] - [I 6] vis-à-vis d'histoires qu’ils voulaient raconter et que souvent, ils n’entendaient plus[Y 2]. Ils connaissaient très bien la Bible[I 7] et il faut tenir compte de leurs possibles adaptations ou réécritures[C 3].

Selon Régis Boyer, le Ragnarök serait un texte avec un fond païen, remanié par les chrétiens[S 1] - [I 3] - [Y 1] - [I 4] et la Völuspá pourrait avoir été écrite par Hildegarde de Bingen[Y 3], une sainte chrétienne qui écrivait ses visions cosmogoniques d'ordre mystique, rattachées à une forme de merveilleux chrétien. « Tous les documents islandais anciens sont écrits sur palimpsestes, et il faut gratter l'apport continental chrétien pour tenter de retrouver l'authenticité scandinave (et germanique) ancienne[I 8] ». Il tente ainsi de reconstituer les textes originaux plutôt que de prendre à la lettre ce qu'il juge comme « des récits souvent trop complaisants ou adaptés de sources latines »[C 4].

L'historienne Hilda Ellis Davidson pense que « dans cette description nous avons affaire à un monde mythique artificiel, bien éloigné de la foi vivante de l’ère païenne »[5].

Arnaud d'Apremont ajoute que « sous le vernis chrétien se trouvent de grands textes de la littérature européenne »[21]. Einar Ólafur Sveinsson, spécialiste islandais actuel, dit en parlant de tous les textes que : « la littérature ancienne de son pays est mi-ecclésiastique, mi-séculière », et Régis Boyer constate qu'« on ne voit pas comment le contredire »[I 9].

L’éducation chrétienne de Snorri pourrait avoir altéré sa conception du paganisme, à travers sa présentation évhémériste des dieux païens[22].

Motifs rappelant l’Apocalypse biblique

Une foule de détails relevés par Jean Renaud dans le Ragnarök rappellent l’Apocalypse de la Bible, car Heimdall souffle dans son cor comme les anges sonnent la trompette, le Soleil s’obscurcit, les étoiles tombent du ciel, de grands cataclysmes arrivent, les monstres se libèrent au Ragnarök tout comme les bêtes de la mer et de la terre que décrit saint Jean. Les dieux combattent contre les forces du désordre, comme l’archange Michel fait la guerre aux dragons et à ses anges. Or, ce dragon est le diable et Loki correspond à Lucifer, car Satan et Loki sont tous deux enchaînés avant d’être définitivement vaincus. Le Ragnarök, tout comme l’Apocalypse, est suivi d’une régénération universelle où Baldr doit revenir, tout comme le Christ au jugement dernier[2] - [Y 1].

Autres motifs rappelant la Bible

Régis Boyer ajoute que le couple humain sauvé par le tronc d'Yggdrasil évoque Ève et Adam, puis que Baldr retrouve les merveilleuses tables d'or, tout comme Moïse retrouve les tables de la loi[Y 4]. Selon lui, la Bible a été pillée[S 2], « tout comme les Etymologiae d’Isidore de Séville XI :3, que Snorri Sturluson avait lues de près »[Y 5]. Il cite un exemple de vieux texte germanique réécrit par des chrétiens, « Muspilli » (dont le terme est un hapax: expression que l'on a observée qu'une seule fois à une époque donnée). Surtr y est remplacé par l'Antéchrist, Elias remplace Thor, Loki remplace Satan, la bataille remplace le jugement dernier... Grau propose un rapport de tout le texte de la poésie, à part deux vers, à celui de l’ouvrage du théologien du IVe siècle Saint Éphrem le Syrien[23] - [24]. La littérature apocalyptique de la Bible, proliférante au Moyen Âge et en particulier à l’époque du millénarisme, a probablement beaucoup influencé les auteurs des textes de la mythologie nordique[I 6] - [I 2] - [I 10] - [Y 1]. Ces similitudes sont très antérieures à l’époque Viking, et se retrouvent dans le Ragnarök, écrit en pleine époque chrétienne par des chrétiens soumis à de sévères censures[I 11] - [S 3].

Hypothèses

Les historiens ont émis différentes hypothèses pour expliquer les origines des textes mentionnant le Ragnarök

Terreur de l'an mil

Régis Boyer note des influences chrétiennes sur la rédaction de la Völuspá, semblable à la fin du monde millénariste et au jugement dernier dans la dernière partie de la Bible, nommée l'Apocalypse[Y 1] - [I 2] - [I 1]. Le millénarisme soutient l'idée d'un règne terrestre du Messie après que celui-ci aura chassé l'Antéchrist, préalablement au Jugement dernier.

L'hypothèse qu'il défend est que pour l'an mil chrétien, les serviteurs de la Bible menaçaient d'une fin du monde imminente[I 1]. Ils se fondaient, entre autres, sur le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse[I 2] - [I 1]. Cette fin du monde n'eut évidemment pas lieu, l'an mil et les années suivantes s'écoulèrent normalement sans le courroux divin. Le monde chrétien fut rassuré d'avoir échappé à la colère divine, mais se trouva fort désappointé quant à ces fausses prédictions. L’Église devait répondre de cette fin du monde annoncée, c’était vital pour la pérennité de la religion chrétienne. Les autorités chrétiennes révélèrent alors que cette apocalypse dont ils parlaient tant ne visait en fait que « la fin du système mauvais » : seuls les dieux, géants et monstres païens furent détruits, les deux textes principaux de la mythologie nordique, celui de la Völuspá[I 1] et le texte de Snorri, écrit deux siècles et demi après l’adoption du christianisme, auraient ainsi pu être présentés comme des explications.

Diabolisation des religions païennes et évhémérisme

Une autre hypothèse concernant le Ragnarök est liée au fait que le contexte chrétien n’était pas favorable à la persistance du culte des divinités païennes, ainsi, dans la Saga du Roi Olaf Tryggvason, afin de prouver leur piété, les gens doivent insulter et ridiculiser les déités majeures des païens quand ils sont nouvellement convertis au christianisme[25] - [26].

Les Vikings avaient l’obligation d’abandonner leurs anciennes croyances[27]. Le prologue de l’Edda de Snorri, s’adressant aux jeunes Scaldes, dit ainsi que les chrétiens n’ont pas à croire aux dieux païens[Y 6]. Les auteurs chrétiens (évhéméristes)[I 5] - [I 6] qui ont réécrit tous les textes nordiques païens, déconsidéraient et vilipendaient les dieux païens[27] pour en faire de simples mortels[I 12] - [I 13]. Régis Boyer fait savoir que l’Église entreprend un travail d’éradication[S 3] en s’efforçant de dévaluer les croyances et pratiques menaçant la doctrine chrétienne, les dieux passent à l’état de diables, ou subtilement, se retrouvent ridiculisés[C 5] - [C 6], c'est ainsi, selon lui, qu'ils périssent lors du combat final relaté dans la Völuspá, et dans les textes constituant le Ragnarök[I 14] - [C 6].

Toujours selon Boyer, Snorri Sturluson et Saxo Grammaticus font de l’évhémérisme en affirmant que les dieux ne sont que d’anciens magiciens divinisés, comme dans la Trojumanna saga (saga des Troyens)[I 2] - [I 12] - [I 13].

Confusion entre bataille ultime et bataille éternelle

Régis Boyer note une possible confusion entre le Ragnarök, bataille ultime où les dieux nordiques principaux et les guerriers meurent[S 3], et la bataille éternelle où les dieux nordiques païens ne périssent pas, seuls les guerriers y risquent la mort mais reprennent vie après le combat pour festoyer. C'est un texte très ancien que l’on retrouve dans divers documents comme Hjaðningavíg[Y 7]. Boyer parle de « retrouver le vrai texte païen derrière les réécritures chrétiennes »[C 4], et le texte le plus probable pourrait être celui de la bataille éternelle, la bataille ultime étant une réécriture de la Bataille éternelle[Y 7] :

« Plus important est le peuplement de la Valhöll, ces einherjar (einheri), qui sont « ceux qui constituent une armée ». Selon Gylfaginning 24-25, ils sortiront au Ragnarök par rang de 800 à la fois, par chacune des 640 portes simultanément afin d'affronter les forces du Mal. Ce serait afin de pourvoir à cet ultime assaut fatidique qu’Odinn se soucierait tant de peupler sa Valhöll. En somme, ces morts auraient pour mission suprême d’assurer la victoire des forces de vie au moment le plus dramatique de toute l’histoire mythique du monde, motif qui coïncide bien avec l’esprit profond de toute la thématique que je détaille ici. En attendant, les einherjar passent leur journée à s’entre-combattre, mais blessés et « morts » reviennent à la pleine vigueur ou à la vie chaque soir pour banqueter joyeusement de la chair de Saehrimnir, servis par les valkyries. De ce fait nous voici renvoyés à un autre motif légendaire bien vivant dans le Nord, celui de la bataille éternelle. Qui présente des rapports évidents, si elle n’en est pas une version plus élaborée, d’un mythe très ancien, attesté par l'Edda de Snorri, la Ragnarsdrapa de Bragi Boddason ou des textes plus récents comme Saxo Grammaticus ou le Sörla Thattr (XIIIe siècle), celui de la Hjadninga él ou Hjaðningavíg (combat des Hjadningar), lui-même tiré d’une Hildar saga, aujourd'hui disparue. Le trait commun à ces diverses versions est une bataille éternelle, provoquée par une femme… »

— Régis Boyer, Yggdrasill, la religion des anciens Scandinaves[Y 7]

Volcanisme en Islande

Hilda Ellis Davidson défend une théorie selon laquelle les événements de la Völuspá survenant après la mort des dieux (le Soleil qui devient noir, la fumée, les flammes qui touchent le ciel, etc) pourraient être inspirés par des éruptions volcaniques en Islande. Les témoignages des éruptions en Islande comportent de grandes similitudes avec les événements décrits dans la Völuspá, en particulier l'éruption qui s'est produite aux Lakagígar en 1783[28]. Bertha Phillpotts suppose que le jötunn Surt a été inspiré par des éruptions islandaises, et qu'il était un démon volcanique[28].

Dans la culture moderne

Musique

Le Ragnarök est devenu une source d’inspiration moderne, dont l’adaptation la plus célèbre est celle de Richard Wagner, qui a fait du Crépuscule des Dieux (Die Götterdämmerung) le titre de la dernière partie de son opéra L'Anneau du Nibelung. L’opéra s’arrête cependant avec le Ragnarök, et ne le met pas en scène directement.

Le Ragnarök est aussi souvent référencé dans la musique moderne, surtout dans les genres de heavy metal. Il a notamment inspiré le nom du groupe de black metal norvégien Ragnarok (1994), l’album Ragnarok (1995) du groupe de metal américain GWAR, la chanson I lenker til Ragnarok (« Enchaîné jusqu’au Ragnarök ») de l’album Blodhemn (1998) du groupe de black metal norvégien Enslaved, l’album Ragnarok (2006) du groupe féroïen de Viking metal Týr, l’album Twilight of the Thunder God (2008 — en français « Crépuscule du dieu du Tonnerre ») du groupe de death metal suédois Amon Amarth, la chanson Ragnarok de l’album Njord (2009) du groupe de metal symphonique germano-norvégien Leaves' Eyes, la chanson Ragnarok (Dream of the End) du groupe de power metal Spellblast, la chanson Prophecy of Ragnarök de l'album du même nom (2017) du groupe de power metal Brothers of Metal et un festival allemand de pagan metal, le Ragnarök Festival.

Littérature et bande dessinée

Dans les mangas, le Ragnarök sert de titre au manhwa Ragnarok (1995-) qui a été adapté en MMORPG sous le titre de Ragnarök Online en 2001 et qui a donné lui-même lieu à une série d’animation japonaise sous le titre Ragnarök the Animation en 2004. Le manga japonais Loki le détective mythique (1999-2001) a pour titre original « Le détective mythique Loki Ragnarok ». Peut également être cité l’anime Code Geass dont l’épisode de la deuxième saison s’intitule La Connexion Ragnarok[29]. Ragnarök se retrouve dans le manga Soul Eater en lame damnée contrôlée par Crona[30]. Dans le manhwa Noblesse (2008-) le Ragnarök est le nom de l’épée laissée par l’ancien roi dans le temple de Rai (chapitre 179).

En bande dessinée francophone, on retrouve Siegfried (2007-) d’Alex Alice inspiré surtout de l’opéra de Wagner et, par conséquent, le troisième tome (à paraître) se nomme Le Crépuscule des Dieux. Il existe aussi la série Le Crépuscule des Dieux (2007-2009), inspirée également de l’opéra. C'est partie du titre du 4e album de la série de bande dessinée Kookaburra, Système Ragnarok. Raghnarok est aussi le nom d'une série de Boulet pour la jeunesse, incarnant un jeune dragon peu doué.

Aux États-Unis, les comics Marvel reprennent également l'événement du Ragnarök, provoqué par le sacrifice de la hache de Skurge dans le Vaisseau des morts de la déesse Hela. Contrairement au Ragnarök originel de la mythologie scandinave, Thor survit aux événements. Cet événement sera d'ailleurs réinterprété et intégré à l'univers cinématographique Marvel dans le cadre du film Thor 3 : Ragnarok sorti en 2017.

Chez l'éditeur Dark Horse Comics, et plus particulièrement l'univers Hellboy, il s'agit du nom d'un projet secret mené par Raspoutine pour l’Allemagne nazie visant à déclencher l'apocalypse. Dans cet univers, "Ragna Rok" survient effectivement dans l'arc scénaristique de BPRD : Un mal bien connu.

Télévision et cinéma

La comédie de Terry Jones Erik, le Viking (1989) est centrée sur un viking qui tente de mettre fin à l’âge du Ragnarök.

Thor : Ragnarok, film de Taika Waititi, sorti en 2017, se déroule durant le Ragnarök

Dans Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi, Aragorn tient un discours à ses troupes lors de la bataille de la Porte noire où il reprend des thèmes du Ragnarök.

Dans le dessin-animé Zak Storm, super pirate, Crogar, un jeune viking pas très futé, compagnon du héros et très grand combattant, a toujours pour cri de guerre : « Ragnärok ! »

Dans l’univers médiéval fantastique du Duché de Bicolline, le Ragnarok est le nom donné par ses ennemis a un clan de guerriers et guerrières vikings, établi et contrôlant le Kintzheim, la plus grande province de l´Empire. Reconnu et redouté en tant que la plus importante guilde militaire, ce groupe incontrôlable a à sa tête Thorstein, fils d’Osulf.

Jeux vidéo

Le Ragnarok apparait dans un grand nombre de jeux vidéo :

- Dofus (2004), le Ragnarok est le nom d'un marteau

- Breath of fire 3 (1998), Ragnarok est un sort utilisé par Momo

- Rune (2000), le personnage Ragnar empêche Loki de déclencher le Ragnarök

- Kingdom Hearts (2002), Sora a une prise appelée Ragnarok

- MechAssault (2002), Ragnarok est un « Mech » déblocable en finissant le jeu

- Age of Mythology (2002) Le concept de Ragnarok, dans son ensemble (thème de la fin du monde), est réutilisé dans le jeu

- Tomb Raider: Underworld (2008), Lara Croft empêche le Ragnarök de se produire

- Max Payne (2001), Ragna Rock est le nom d'une boite de nuit

- Ragnarök Online (2001) un MMORPG adapté du manhwa Ragnarok (1995-)

- Golden Sun, Ragnarok est une attaque invoquant une épée gigantesque

- Valkyrie Profile (2000), Le Ragnarok est le dénouement de l'histoire

- League of Legends, Ragnarok est un sort pouvant être lancé par le champion Olaf (lui-même étant un viking)

- World of Warcraft, l'un des seigneurs élémentaire (celui du feu) a pour nom Ragnaros et apparaît une première fois en boss lors du raid « Cœur du Magma » puis de nouveau lors de l'extension Cataclysm sortie en 2010

- The Witcher 3 (2015), le protagoniste Géralt de Riv doit participer à sauver le monde du Ragh nar Roog dans l'archipel de Skellige, en référence certaine au Ragnarök, le nom ayant été adapté pour mieux coller avec l'univers de la saga

- God of War: Ragnarök (2022), le jeu apporte une adaptation originale de la mythologie nordique pour y intégrer son personnage principal, Kratos. Le Ragnarök est la bataille finale du jeu. Kratos sonne, a l'aide du Lur "Gjallarhorn", le début des combats, opposant tous les royaumes contre Asgard. Durant la bataille, on peut apercevoir Jormungandr (Le Serpent-Monde) contre Thor, les Elfes et les Valkyries, ou encore Surt le géant de feu. Ce dernier détruira Asgard.

- Assassin's Creed Valhalla (2020)

- Le Ragnarok est le nom d’une épée dans les jeux vidéo Final Fantasy IV (1991), Final Fantasy VI (1994), Final Fantasy VII (1997), Final Fantasy IX (2000), Final Fantasy XI (2002)[31], ainsi que dans Final Fantasy XII (2006)

- C’est un vaisseau dans Final Fantasy VIII (1999) et un monstre dans Final Fantasy XIII (2009)

Notes

- Einar Ólafur Sveinsson, Hilda Roderick Ellis Davidson, Viktor Rydberg, Eugen Mogk, Jean Renaud, Jacob Grimm, A. d'Apremont, Keary Charles, ou encore Grau

Références

- (en) Marian Moffett, Michael W. Fazio et Lawrence Wodehouse, A world history of architecture, McGraw-Hill, , 592 p. (ISBN 978-0-07-141751-8, lire en ligne), p. 201

- Jean Renaud, Les Dieux des viking, éditions Ouest France, , 203 p. (ISBN 978-2-7373-1468-1), p. 140

- La Sagesse du Havamal dans Sagesse et religion, Paris, PUF 1979 p. 211-232

- L’Islandais des sagas d’après les sagas des contemporains, Paris SEVPEN, op. cit

- (en) Hilda Ellis Davidson, Gods and Myths of Northern, Harmondsworth, Penguin Books, , N° A670 éd., p. 24

- (en) Harald Bjordvand et Fredrik Otto Lindeman, Våre arveord : etymologisk ordbok, Novus, , 1430 p. (ISBN 978-82-7099-467-0), p. 856-857

- (en) Rudolf Simek, Dictionary of Northern Mythology : translated by Angela Hall, D.S. Brewer, , 424 p. (ISBN 978-0-85991-513-7 et 0-85991-513-1), p. 259

- (en) Haraldur Bernharðsson, Old Icelandic ragnarök and ragnarökkr in Verba Docenti, Alan J. Nussbaum, (ISBN 978-0-9747927-3-6 et 0-9747927-3-X), p. 30–32

- (en) Haraldur Bernharðsson, Old Icelandic ragnarök and ragnarökkr in Verba Docenti, Alan J. Nussbaum, (ISBN 978-0-9747927-3-6 et 0-9747927-3-X), p. 25–38

- (is) « Völuspá », sur http://notendur.hi.is/ (consulté le )

- (is) « Vafþrúðnismál », sur http://etext.old.no/ (consulté le )

- (en) Aleks Pluskowski, Apocalyptic Monsters : Animal Inspirations for the Iconography of Medieval Northern Devourers : Bildhauer, Bettina, Mills Robert : The Monstrous Middle Ages, University of Toronto Press, (ISBN 0-8020-8667-5)

- (sv) « Rundata », sur http://www.nordiska.uu.se/ (consulté le )

- (en) Richard Bailey, « Scandinavian Myth on Viking-age Sculpture in England », sur http://www.arts.usyd.edu.au (consulté le )

- (en) Mindy MacLeod et Bernard Mees, Runic amulets and magic objects, Boydell Press, , 278 p. (ISBN 978-1-84383-205-8, lire en ligne), p. 125

- Georges Dumézil, Loki, Paris, Flammarion, , 259 p. (ISBN 2-08-081342-0), p. 252-255

- Georges Dumézil, Mythes et dieux de la Scandinavie ancienne, Gallimard, , p. 166

- (en) J.P. Adams Mallory et Q. Douglas, Encyclopedia of Indo-European Culture, London/Chicago (Ill.), Taylor & Francis, , 829 p. (ISBN 1-884964-98-2), p. 182-183

- Georges Dumézil, « Le dieu scandinave Víðarr », Revue de l'histoire des religions, vol. 168, no 1, , p. 1-13 (lire en ligne)

- Régis Boyer, Vikings idées reçues, Paris, Le cavalier bleu, , 125 p. (ISBN 2-84670-040-0, lire en ligne), p. 70

- Arnaud d’Apremont, Tradition nordique : BA. BA., Puiseaux, Pardes, , 127 p. (ISBN 978-2-86714-163-8 et 2-86714-163-X), p. 35

- Jean Renaud, Les Dieux des Vikings, éditions Ouest France, , 203 p. (ISBN 978-2-7373-1468-1), p. 186

- (en) Charles Francis Keary, Outlines of Primitive Belief Among the Indo-European Races, C. Scribner's sons,

- (de) G. Grau, Quellen und Verwandtschaften der Älteren germanischen Darstellungen des Jüngsten Gerichtes, Halle,

- (en) W. A. Craigie, Religion of Ancient Scandinavia,

- (en) T. Kendrick, History of the Vikings, , p. 349-350

- Jean Renaud, Les Dieux des Vikings, Éditions Ouest France, , 203 p. (ISBN 978-2-7373-1468-1), p. 190

- (en) H. R. Ellis Davidson, Gods and Myths of Northern Europe, Penguin Books, (ISBN 0-14-013627-4), p. 208-209

- (en) CODE GEASS Lelouche of the Rebellion R2 Turn 21, site officiel par Bandai Entertainment « Copie archivée » (version du 16 septembre 2011 sur Internet Archive)

- kenshirow, « Ragnarok (Soul Eater) », sur Nautilijon.com (consulté le )

- (en) « Ragnarok_(Level_119_III) », sur https://www.bg-wiki.com, (consulté le )

Traductions des Eddas

- Snorri Sturluson (trad. François-Xavier Dillmann), L'Edda : Récits de mythologie nordique, ,

- p. 132

- p. 58

- p. 65

- p. 94

- p. 95

- p. 96

- p. 97

- p. 97-99

- p. 100

- p. 101

- Snorri Sturluson et Régis Boyer (trad. de l'islandais), L'Edda poétique, Paris, Fayard, , 685 p. (ISBN 2-213-02725-0)

- p. 504

- p. 546

- p. 549

- p. 520

- p. 528

- p. 509

- p. 483

- p. 629

- p. 602

- p. 636

- p. 260-261

- p. 617

Études et analyses

- Régis Boyer, L’Islande médiévale, Paris, Guide des belles lettres des civilisations, , 274 p. (ISBN 2-251-41014-7)

- p. 183

- p. 179

- p. 98

- p. 206

- p. 111

- p. 112

- p. 25

- p. 90

- p. 203

- p. 201 - 202

- p. 185

- p. 202

- p. 211

- p. 186

- Régis Boyer, Yggdrasill, la religion des anciens Scandinaves, Paris, Payot, , 249 p. (ISBN 978-2-228-90165-9)

- p. 37

- p. 27

- p. 8

- p. 205

- p. 125

- p. 36

- p. 141

- Régis Boyer, Le Christ des Barbares : le monde nordique, IXe-XIIIe s., Paris, Cerf, , 155 p. (ISBN 978-2-204-02766-3 et 2-204-02766-9)

- p. 121

- p. 148

- p. 17

- p. 18

- p. 33

- p. 34

- Régis Boyer, Les Sagas islandaises, Paris, Payot, , 230 p. (ISBN 978-2-228-90164-2)

- p. 172

- p. 71-72

- p. 122

Annexes

Articles connexes

- Mythologie nordique

- Guerre entre les Ases et les Vanes : une autre guerre entre divinités de la mythologie nordique.

Bibliographie

- Régis Boyer (trad. de l'islandais), L'Edda Poétique, Paris, Fayard, , 685 p. (ISBN 2-213-02725-0)

- Régis Boyer, L’Islande médiévale, Paris, Guide des belles lettres des civilisations, , 274 p. (ISBN 2-251-41014-7)

- (en) John Lindow, Norse Mythology : A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs, Oxford University Press, , 365 p. (ISBN 0-19-515382-0, lire en ligne)

- Gilles Ragache et Marcel Laverdet, Les Vikings : mythes et légendes, Paris, Hachette, , 47 p. (ISBN 2-01-015905-5), p. 34-6

- (en) Rudolf Simek (trad. Angela Hall), Dictionary of Northern Mythology, Cambridge, , 424 p. (ISBN 0-85991-513-1)

- Snorri Sturluson, L'Edda (traduit, introduit et annoté par François-Xavier Dillmann), Paris, Gallimard, , 319 p. (ISBN 2-07-072114-0)