Magny-en-Vexin

Magny-en-Vexin est une commune française située dans le département du Val-d'Oise en région Île-de-France. Elle inclut les villages d'Arthieul, de Blamécourt, de Velannes-la-Ville et de Velannes-le-Bois.

| Magny-en-Vexin | |||||

L'église Notre-Dame-de-la-Nativité. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Île-de-France | ||||

| Département | Val-d'Oise | ||||

| Arrondissement | Pontoise | ||||

| Intercommunalité | CC Vexin - Val de Seine (siège) |

||||

| Maire Mandat |

Luc Puech d’Alissac 2022-2026 |

||||

| Code postal | 95420 | ||||

| Code commune | 95355 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Magnytois | ||||

| Population municipale |

5 810 hab. (2020 |

||||

| Densité | 414 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 09′ 00″ nord, 1° 47′ 00″ est | ||||

| Altitude | 78 m Min. 63 m Max. 149 m |

||||

| Superficie | 14,02 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Magny-en-Vexin (ville-centre) |

||||

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Vauréal | ||||

| Législatives | 1re circonscription du Val-d'Oise | ||||

| Localisation | |||||

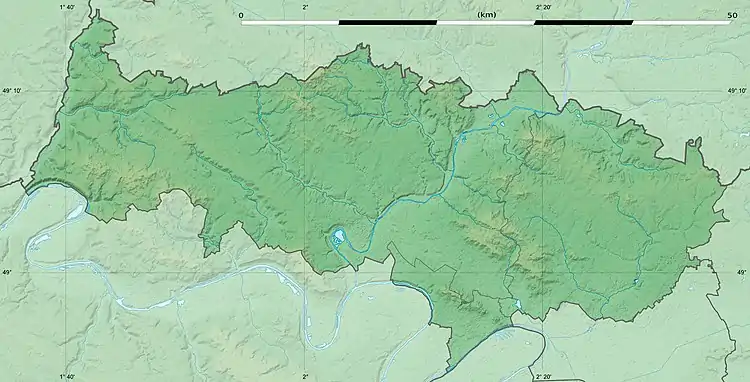

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Val-d'Oise

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://www.magny-en-vexin.fr | ||||

Ses habitants sont appelés les Magnytois[1].

Géographie

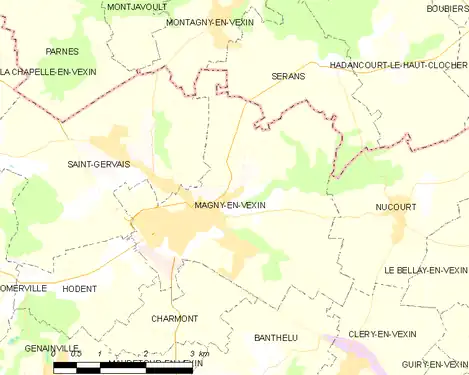

Localisation et communes limitrophes

Magny-en-Vexin est située à l'extrémité nord-ouest du département du Val-d'Oise, au sein de l'ancienne province du Vexin français. Son canton est limitrophe de deux régions : la Normandie et les Hauts-de-France. Sa situation en fait un carrefour privilégié, au croisement de deux routes, celle de Paris à Rouen (ancienne route nationale 14, devenue RD 14 depuis 2006) et celle de Mantes-la-Jolie à Beauvais (route nationale 183 devenue RD 983). Magny se trouve à une distance orthodromique de 52 km au nord-ouest de Paris[2]; à 23 km au nord-ouest de Cergy[3]; à 36 km de Beauvais[4]; à 20 km de Mantes-la-Jolie[5]; et à 25 km de Vernon[6].

Avec une superficie de 14,02 km2, Magny-en-Vexin est la dixième commune la plus étendue du département[9]. Son territoire est de forme irrégulière et s'étend au nord-est et à l'est du bourg, alors que ce dernier est cerné sur les trois quarts de sa circonférence par Charmont, Hodent et Saint-Gervais : en effet, les dernières maisons de Magny se situent à proximité immédiate de la limite communale. Vers Charmont et Banthelu, cette dernière est en partie représentée par la RD 14. Parmi les huit communes limitrophes, deux se situent dans l'Oise : Serans et Montagny-en-Vexin, mais cette dernière commune ne côtoie Magny que sur moins de 800 m.

Carte de la commune.

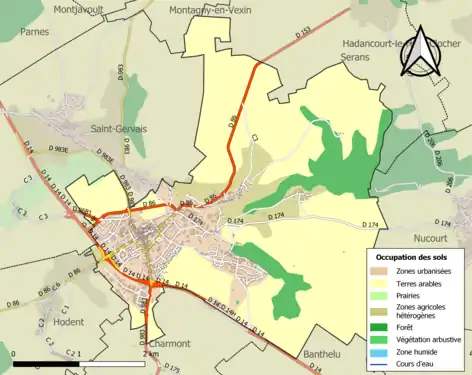

Occupation des sols

Topographie

%252C_chemin_rural_n%C2%B0_8_de_Magny_%C3%A0_Etr%C3%A9ez_02.jpg.webp)

Magny-en-Vexin est traversée d'est en ouest par une petite rivière appelée l'Aubette de Magny, qui prend sa source sur la commune voisine de Nucourt. Le point le plus bas de la commune se situe à la sortie de l'Aubette du territoire communal, à 63 m d'altitude. Les deux hameaux et anciennes communes de Velannes-la-Ville et Blamécourt sont localisés l'une au sud, l'autre au nord de la vallée de l'Aubette, à l'est de Magny. Les deux autres hameaux sont implantées dans de petits vallons secondaires : Velannes-le-Bois, effectivement dans un bois au nord de Velannes-la-Ville, se résumant à une poignée de maisons et accessible que par une unique voie communale en cul-de-sac. Arthieul comporte par contre un quartier résidentiel récent avec des immeubles collectifs et des pavillons. Son vallon est orientée sud-est - nord-ouest et rencontre celui de l'Aubette au niveau de l'ancienne gare.

La ville est bâtie à une altitude variant typiquement entre 80 m et 100 m, dans une cuvette peu prononcée dominée de 40 m à 50 m par les collines environnantes. Le centre ancien se trouve au nord de la ville, face au hameau d'Estréez de la commune de Saint-Gervais. Grâce à la présence de la plaine inondable par l'Aubette, évitant l'étalement urbain, cette lisière nord du bourg a pu conserver son aspect au XVIIIe siècle. À la fin de ce siècle, un nouveau quartier s'est constitué au sud, le long de la route de Paris. Puis la ville s'est agrandie en direction de l'est, la rapprochant de son ancienne gare implantée à mi-chemin entre le bourg et Blamécourt, et enfin des quartiers résidentiels se sont ajoutés depuis la Seconde Guerre mondiale à l'ouest et au sud-est. L'ensemble du territoire communal présente un relief varié, où alternent plateaux, collines et vallons. Le territoire communal culmine à une altitude de 149 m, à un point situé sur la RD 14, mais une altitude très légèrement inférieure est atteinte en plusieurs endroits, voire dépassée sur le territoire de Banthelu. Bien que dominé par les grandes surfaces agricoles, de nombreuses parcelles boisés se sont maintenues, notamment aux endroits les moins propices à la culture.

Géologie

Les fonds de la vallée de l'Aubette et des vallons secondaires sont remplis d'alluvions récentes : limons argileux, sables, et argiles, mais aussi de tourbes. Entre Velannes-la-Ville et Blamécourt, ainsi que dans le vallon d'Arthieul, les coteaux sont constitués d'éboulis de terrains tertiaires. Le bourg est bâti sur des colluvions indifférenciées : limons, silex, fragments de craie et de calcaires, sable, argile, etc. À partir d'une altitude de 90 m environ, s'y substituent des formations résiduelles à silex, solifluées sur les pentes en grandes quantités. Sur les coteaux, une strate de calcaire lutécien épaisse de 30 m à 35 m y affleure ; provenant du lutécien moyen pour les parties basses et du lutécien supérieur pour les parties hautes. S'y mêlent des sables calcaires, des marnes et des caillasses. Près des crêtes, l'on peut trouver par endroits des sables et grès de Beauchamp, d'Auvers et du Fayel, provenant du Bartonien inférieur ou Auversien. Quant aux plateaux, ils présentent des limons sableux à leurs limites, et du lœss sur la plus grande partie de leurs surfaces, à l'exception toutefois de petits vallons secs remplis de limons, cailloutis de silex, argiles, fragments de calcaire et de craie[10].

Réseau routier

Des routes départementales convergent à Magny-en-Vexin en provenance de toutes les directions. Les plus importantes sont la voie express de la RD 14, l'ancienne route nationale Paris - Rouen, qui évite la ville par une déviation par le sud-ouest ; la RD 86 Chaumont-en-Vexin - Bray-et-Lû - Vernon disposant également d'une déviation par le nord ; et la RD 983, ancienne route royale depuis Paris par Mantes-la-Jolie. La liaison avec la capitale se fait aujourd'hui plutôt par la RD 14, via Cergy. Les autres routes sont la RD 983 arrivant directement du nord en passant par Montagny-en-Vexin, et la RD 174 reliant Magny à la RD 915 Paris - Gisors en passant par Nucourt.

Transports en commun

%252C_la_gare.jpg.webp)

Magny-en-Vexin était autrefois le terminus d'une voie ferrée d'intérêt local de la Compagnie des chemins de fer de grande banlieue et de la ligne de Chars à Magny-en-Vexin appartenant à la SNCF. Son trafic voyageurs a cessé en 1949, et les autocars de substitution de la SNCF ont été arrêtés en 2006.

La gare de Chars sur la ligne de Pontoise à Dieppe par Gisors se situe à une distance routière de 12 km à l'est, mais du fait que le trajet vers Chars éloigne de la capitale, cette gare n'est que de peu d'intérêt pour Magny. En effet, la gare de Cergy-Le Haut à une distance routière de 22 km au sud-est est reliée à Magny par la voie express de la RD 14, et c'est l'un des terminus de la ligne A du RER. Des autocars express de la ligne n° 95-04 du réseau départemental « BusVal d'Oise » assurent la liaison entre Cergy et Magny du lundi au samedi, à raison d'un départ toutes les 30 min aux heures de pointe et d'un départ toutes les heures le reste du temps. Le temps de parcours est de 30 min entre la place d'Armes de Magny et Cergy-Le Haut, et de 46 min entre la place d'Armes et la gare de Cergy-Préfecture avec son importante gare routière. Les petites communes alentour disposent toutes d'une liaison bus avec Magny, par les lignes n° 95.41 à 47. Le service est assuré pendant toute l'année, du lundi au samedi, mais l'aller-retour dans la journée n'est généralement pas possible depuis Magny-en-Vexin (le dernier car depuis les villages arrivant vers midi et le premier car à destination des villages partant immédiatement après)[11]. Cependant, Magny est coupée du réseau des transports en commun les dimanches et jours fériés. De la mi-mai à la fin septembre, le Baladobus du parc naturel régional du Vexin français permet toutefois aux excursionnistes de rejoindre Magny-en-Vexin depuis Pontoise et Cergy (tarification spéciale)[12]. Reste à préciser qu'aucune ligne d'autocars ne franchit les limites du département vers l'Eure ou l'Oise, Gisors ne pouvant être atteint en transports en commun.

Urbanisme

Typologie

Magny-en-Vexin est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [13] - [14] - [15]. Elle appartient à l'unité urbaine de Magny-en-Vexin, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[16] et 6 573 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[17] - [18].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire regroupe 1 929 communes[19] - [20].

Toponymie

Magniacum, Maigniacum en 1249, Magneium, Magny-l’Essart[21].

Anciennement Magniacum nom de domaine gallo-romain en -acum, composé avec le nom d'homme latin (porté par un gaulois) Manius, commun dans l'Empire et signifiant « né le matin ». On peut aussi faire appel avec autant de probabilité au surnom Magnus « le grand »[22].

Histoire

Magny-en-Vexin est située sur l'ancienne voie romaine de Paris à Rouen dite Chaussée Jules-César. À cette époque, existe probablement une petite bourgade gallo-romaine vivant de l'agriculture et de l'élevage. Possession au VIIe siècle de l'abbaye de Saussay, le village a été dominé par les Normands qui le prennent en 885, et ce jusqu'au traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911. Durant les XIe et XIIe siècles, Magny est comme tout le Vexin marquée par de nombreux combats. Néanmoins le village devient le chef-lieu d'un doyenné rural d'une soixantaine de paroisses[23].

Magny-en-Vexin est continuellement éprouvée pendant la guerre de Cent Ans qui entraîne de nombreuses destructions dans la région. L'église est incendiée par les Anglais en 1436. Le roi Louis XII autorise la création de deux foires, l'une à la saint Philippe (1er mai) et l'autre à la Saint-Michel ().

Le village fait partie successivement de la seigneurie des Villeroy depuis le XIVe siècle jusqu'en 1733, puis de la seigneurie de Catherine de Médicis en 1550 et du duc d'Alençon en 1570.

Magny n'est qu'un gros bourg jusqu'au XVIe siècle, quand le statut de ville lui est concédé par François Ier. Magny devient alors une des principales étapes sur la route de Paris à Rouen, qui demande alors quatre jours de diligence, et devient un important relais de poste. Le bourg est alors entouré de remparts garnis de six tourelles et percé de quatre portes fortifiées en direction de Paris, Vernon, Rouen et Beauvais. Magny devient la seigneurie des Chaumont au XVIIe siècle ; à cette époque, de nombreuses communautés religieuses s'établissent dans la cité : les Cordeliers occupent l'ancienne maladrerie, les ursulines (Ordre de Sainte-Ursule), les annonciades, les bénédictines, etc.

En 1765, le tracé du projet de grande route de Paris à Rouen évite la cité par le nord, ce qui provoque de vives protestations ; madame de Buhy soutenue par les Magnytois obtient finalement gain de cause et la grande route royale traverse le bourg. Le relais de coche est fixé à l'auberge du Cygne[24].

Au XIXe siècle, la ville devient un gros centre agricole avec un important marché au grain. Le village d'Arthieul, qui avait été érigé en commune à la Révolution, est redevenu un quartier de la commune de Magny-en-Vexin en 1967. La commune voisine de Blamécourt avait au préalable été annexée en 1964[25].

La création du département du Val-d'Oise a renforcé l'attractivité de Pontoise et a réorienté vers la ville nouvelle de Cergy-Pontoise l'attraction économique traditionnellement orientée vers la vallée de la Seine. Située au cœur d'une région qui reste très majoritairement agricole, Magny-en-Vexin demeure un centre de commerce actif. Les nombreux commerces du XIXe siècle ont en partie laissé la place à deux zones d'activités économiques et à une zone commerciale à l'ouest de la ville, le long de l'ex-route nationale 14. Le marché traditionnel de la place de la Halle reste néanmoins un grand rendez-vous local le samedi matin.

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

Antérieurement à la loi du [26], la commune faisait partie du département de Seine-et-Oise. La réorganisation de la région parisienne en 1964 fit que la commune appartient désormais au département du Val-d'Oise et à son arrondissement de Pontoise, après un transfert administratif effectif au . Pour l'élection des députés, elle fait partie de la première circonscription du Val-d'Oise.

Magny était depuis 1793 le chef-lieu du canton de Magny-en-Vexin[25]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, la commune fait désormais partie du canton de Vauréal, qui regroupe les anciens cantons de l’Hautil, Vigny et Magny.

La commune fait partie de la juridiction d’instance, de grande instance ainsi que de commerce de Pontoise[27] - [28].

Intercommunalité

Magny-en-Vexin est la commune principale et le siège de la communauté de communes Vexin - Val de Seine, créée en 2005.

Fin 2017, la commune, s'estimant discriminée par l'intercommunalité, annonce souhaiter la quitter. Le maire dénonce son « absence de vision partenariale et une mise à l’écart de la ville de Magny, pourtant bourg-centre[29] ».

Tendances politiques et résultats

À l’élection présidentielle de 2002, le premier tour a vu arriver en tête Jean-Marie Le Pen avec 21,0 %, suivi de Jacques Chirac avec 20,8 %, Lionel Jospin avec 15,9 %, puis François Bayrou avec 6,0 %, Jean-Pierre Chevènement avec 5,9 % et Arlette Laguiller avec 5,6 %, aucun autre candidat ne dépassant le seuil des 5 %. Au second tour, les électeurs ont voté à 80,4 % pour Jacques Chirac contre 19,6 % pour Jean-Marie Le Pen avec un taux d’abstention de 17,4 %, valeurs assez proches des tendances nationales (respectivement 82,21 % et 17,79 % ; abstention 20,29 %) avec cependant presque deux points supplémentaires pour Jean-Marie Le Pen[30].

À l’élection présidentielle de 2007, le premier tour a vu se démarquer en tête Nicolas Sarkozy avec 34,32 %, suivi par Ségolène Royal avec 22,07 %, François Bayrou avec 18,43 %, Jean-Marie Le Pen avec 11,62 %, enfin Olivier Besancenot avec 4,71 % et Arlette Laguiller avec 2,07 %, aucun autre candidat ne dépassant le seuil des 2 %. Le second tour a vu arriver largement en tête Nicolas Sarkozy avec 56,48 % (résultat national : 53,06 %) contre 43,52 % pour Ségolène Royal (national : 46,94 %)[31].

Lors de l'élection municipale de 2008, le maire sortant Jean-Pierre Muller est réélu au premier tour avec 63,5 % de voix face au candidat de l'UMP Michel Ronzeau.

Lors du premier tour des élections municipales de 2014 dans le Val-d'Oise, la liste PS menée par le maire sortant Jean-Pierre Muller obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, avec 1 379 voix (55,58 %, 23 conseillers municipaux élus dont 9 communautaires), devançant largement celle DVD menée par Claudine Maugan, qui a recueilli 1 102 voix (44,41 %, 6 conseillers municipaux élus dont 2 communautaires).

Lors de ce scrutin, 31,42 % des électeurs se sont abstenus[32].

Lors du premier tour des élections municipales de 2020 dans le Val-d'Oise, la liste DVD menée par Luc Puech d’Alissac obtient la majorité absolue des suffrages exprimés avec 1 186 voix (58,28 %, 23 conseillers municipaux élus dont 11 communautaires), devançant largement celle DVG menée par le maire sortant Jean-Pierre Muller[33], qui a recueilli 849 voix (41,71 %, 6 conseillers municipaux élus dont 3 communautaires).

Lors de ce scrutin marqué par la Pandémie de Covid-19 en France, 45,98 % des électeurs se sont abstenus[34].

Lors du second tour de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron obtient 52,01 % des suffrages exprimés, devançant ainsi Marine Le Pen qui a recueilli 47,99 % des voix.

Lors de ce scrutin, 27,22 % des électeurs se sont abstenus[35].

A la suite de dissensions au sein de la majorité municipale[36], seize élus démissionnent en septembre 2022[37], entrainant l'organisation d'élections municipales partielles qui ont lieu les et . Après avoir été la liste la mieux placée au premier tour, avec 23 voix d'avance sur celle (LR) Thomas Vatel, son ancien premier adjoint[38], celle du maire sortant Luc Puech d’Alissac remporte le second tour avec 740 voix (40 % des suffrages exprimés), devançant de 27 voix celle menée par Thomas Vatel (38,5 %)

La troisième liste, celle d'Olivier Serre (PS), obtient 400 voix (21,6 %).

Lors de ce scrutin, 50,6 % des électeurs se sont abstenus[39]. Thomas Vatel annonce contester la régularité de ces élections, estimant que des irrégularités ont été commises avant et pendant le scrutin[40].

Liste des maires

Les maires des anciennes communes avant leur rattachement à Magny-en-Vexin sont indiqués dans les articles consacrés à ces communes, Arthieul et Blamécourt.

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[57]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[58].

En 2020, la commune comptait 5 810 habitants[Note 4], en augmentation de 4,23 % par rapport à 2014 (Val-d'Oise : +3,84 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 38,5 %, soit en dessous de la moyenne départementale (41,2 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 22,1 % la même année, alors qu'il est de 18,7 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 2 720 hommes pour 3 030 femmes, soit un taux de 52,70 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,42 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

La commune compte cinq établissements scolaires : trois groupes scolaires, le collège Claude-Monet[62], et un établissement privé, l'institution Marie-Thérèse, de la maternelle au collège, qui accueillent au total 2 000 élèves[63]. Les lycéens sont sectorisés à Cergy, distante de 25 km environ[64], mais un lycée sera édifié à Magny et devrait bientôt ouvrir ses portes ; il y accueillera 1 200 élèves dont 300 internes[65].

La commune relève de l'académie de Versailles. Les écoles du village sont gérées par l’inspection générale de l'inspection départementale de l’Éducation nationale de Cergy (Immeuble le Président - Chaussée Jules-César, 95525 Cergy-Pontoise Cedex). La moitié occidentale de la circonscription du Vexin fait partie du bassin d'éducation et de formation de Cergy[66].

Sports

Le gymnase Armando-Braglia (Rue Molière) est constitué d’une salle multisports, d’une salle d’agrès, d’une salle de danse et d’une salle de combat. Un court de tennis couvert est situé à proximité. Le gymnase Armando Braglia ayant été brûle il a été remplacé par le complexe Jean Zay dans les années 2010 Le complexe sportif Jesse-Owens, stade Paul-Chéron (rue Philippe-Chevalier) se compose de deux terrains de football, d’une piste d’athlétisme, d’un terrain de boules, de trois courts de tennis, d’un mini-tennis et d’un plateau multisports[67].

Santé

Magny-en-Vexin accueille une partie du groupement hospitalier intercommunal du Vexin, qui est un petit hôpital de proximité situé au no 38, rue Carnot, deux autres parties se situant à Aincourt et Marines.

Une partie des services de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est située dans l'ancienne infirmerie des Ursulines, qui fut la mairie de Magny pendant une partie du XIXe siècle. On peut admirer rue de Rouen, la façade du XVIIIe siècle de cette infirmerie avec les armoiries du XIXe siècle de la ville. Le bâtiment ayant été complètement transformé, l'entrée rue de Rouen est condamnée.

La commune possède également une résidence pour personnes âgées (5, rue du Four-à-Chaux), constituée de 46 studios de 30 m2 avec une petite cuisine équipée, réservée aux retraités de 60 ans et plus[68].

Sécurité

La commune possède une police municipale (boulevard des Cordeliers)[69] ainsi qu'une gendarmerie.

Culture

Magny possède une bibliothèque municipale, baptisée George Sand (3, rue de l'École)[70].

La municipalité organise quelques manifestations culturelles annuelles comme le Salon du Livre ou le Carnaval des écoles en mars, la Nuit de la Guitare (début mai)[71] ou Lez'Arts de la Rue (mi-mai), ensemble d'animations gratuites dans les rues de la ville[72], les feux de la Saint-Jean en juin, un feu d'artifice le 14 juillet, la foire à tout et la fête des fruits et légumes en septembre, Salon d'Arts en octobre et les animations de Noël[73].

La salle des fêtes (Place de l’Europe) organise en outre des projections cinématographiques deux fois par mois[74].

- Cinéma

- Plusieurs films et séries TV ont été tournés à Magny-en-Vexin, dont :

- 1927 : La Chute de la maison Usher de Jean Epstein

- 1962 : La Guerre des boutons d'Yves Robert

- 1968 : Les Cracks d'Alex Joffé.

- 1970 : Le Mur de l'Atlantique de Marcel Camus.

- 1998 : Les Couloirs du temps : Les Visiteurs 2 de Jean-Marie Poiré

- 2006 : La Panthère rose de Shawn Levy

- 2009 : Un village français, série télévisée créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et Emmanuel Daucé

- 2010 : Cigarettes et bas nylon de Fabrice Cazeneuve (série télévisée)

- 2011 : L'Exercice de l'État de Pierre Schoeller

- 2012 : Radiostars de Romain Lévy

Jumelages

Reichenbach-Steegen (Allemagne) depuis 1968, petite commune de Rhénanie-Palatinat (1 464 habitants en 2006)[75].

Reichenbach-Steegen (Allemagne) depuis 1968, petite commune de Rhénanie-Palatinat (1 464 habitants en 2006)[75]. Chipping Norton (Angleterre) depuis 1975[76].

Chipping Norton (Angleterre) depuis 1975[76].

Économie

Magny a eu sous l'Ancien Régime un rôle économique de premier ordre, lié à sa position à mi-parcours sur la route Paris-Rouen et un rôle administratif de chef-lieu de bailliage. Cette position privilégiée explique la vocation administrative et commerciale de la cité et la prolifération des aubergistes et des auxiliaires de justice. Néanmoins, la ville reste le centre urbain d'une région très rurale : les animaux circulent alors quotidiennement dans les rues. Les artisans du cuir ont également été importants dans la vie économique. Durant le XIXe siècle, la ville connaît un certain déclin, et est investie par les rentiers, alors que l'artisanat évolue vers une fabrication de chaises réputées[77].

Au XXe siècle, Magny n'est reliée au chemin de fer que par une antenne de la ligne ferroviaire Paris-Pontoise-Dieppe, tandis que décline la grande route de Paris à Rouen, d'abord par la création de la ligne ferroviaire Paris-Rouen-Le Havre qui provoque une profonde mutation économique et l'effondrement du trafic routier de transit, puis par la création de l'autoroute A13 (autoroute de Normandie) sur la rive gauche de la Seine, qui prend une partie du trafic de transit de l'ancienne route traversant le Vexin via Pontoise et Fleury-sur-Andelle.

Au XXIe siècle, Magny conserve sa position de carrefour économique et commercial local avec deux petites zones économiques (la Demi-Lune et les Aulnaies), même si la commune est dépourvue de gare ferroviaire. La mise à deux fois deux voies de l'ex-route nationale 14 (actuelle D 14) finalisée en 2007 contribue à désenclaver la région et à développer sa position de petite capitale touristique du parc naturel régional du Vexin français grâce à son important patrimoine architectural.

La ville compte aujourd'hui plus de cent cinquante entreprises différentes employant près de 1 900 salariés, avec des activités industrielles, mais aussi plusieurs entreprises importantes de transport routier, plusieurs supermarchés rayonnant sur l'ensemble du Vexin ou un tissu d'entreprises du bâtiment.

Culture locale et patrimoine

Monuments historiques

Église Notre-Dame-de-la-Nativité.

Église Notre-Dame-de-la-Nativité. Le portail principal de l'église sur la façade sud.

Le portail principal de l'église sur la façade sud.%252C_calvaire%252C_MH.jpg.webp) Calvaire de Magny, sur la place de l'Église.

Calvaire de Magny, sur la place de l'Église.%252C_les_piliers%252C_IMH%252C_rue_de_Paris_-_rue_de_Crosne_2.jpg.webp) Les deux piliers de la porte de Paris, rue de Crosne.

Les deux piliers de la porte de Paris, rue de Crosne.%252C_h%C3%B4tel_Guyard_ou_de_Bri%C3%A8re%252C_22_place_de_la_Halle.jpg.webp) Hôtel de Brière, bâtiment principal dans la cour.

Hôtel de Brière, bâtiment principal dans la cour.

Magny-en-Vexin compte sept monuments historiques classés ou inscrits sur son territoire :

- Église Notre-Dame-de-la-Nativité (classée monument historique par arrêté du [78]) : C'est l'église Renaissance la plus considérable du Vexin français. Sa construction sur l'initiative du seigneur local, Pierre Le Gendre, est motivée par la destruction partielle de l'église précédente pendant la guerre de Cent Ans, en 1436. Elle commence à partir de la fin du XVe siècle et dure jusqu'en 1609. Seuls les piliers du clocher initial du XIIIe siècle et la façade occidentale seront finalement conservés. Plusieurs architectes interviennent successivement : Guillaume Le Mestre, de Gisors, pour le chœur et peut-être pour la nef et le bas-côté nord ; puis, sans preuve écrite, Robert et Jean Grappin pour le transept et la partie sud de la nef avec le portail. Ces derniers travaux s'inscrivent dans la période de 1530 à 1565. Le croisillon sud du transept et les chapelles latérales du chœur sont les derniers éléments construits. L'intérieur et la façade sud sur le parvis de l'église sont pourvus d'une très riche ornementation, ayant recours à tous les éléments du langage stylistique de la Renaissance. Le portail donne sur la deuxième travée du bas-côté sud. L'église suit globalement un plan cruciforme, avec toutefois certaines irrégularités et exceptions. Les deux bas-côtés, de quatre travées de long comme la nef, ne sont pas symétriques : celui du nord est étroit mais se prolonge au nord par deux chapelles, chacune portant sur deux travées ; celui au sud s'accompagne au sud d'un second vaisseau étroit, le long de la façade. Le chœur flamboyant a une longueur de deux travées (sans compter celle du très court chevet pentagonal), et le transept primitif comporte deux croisillons d'une travée au nord et au sud. Puis le transept est agrandi vers le nord, l'est et le sud, et comporte désormais cinq travées de large et deux de long (le clocher occupant l'emplacement à l'extrémité nord-est de cet ensemble et n'est pas intégré au transept). La première travée du chœur est ainsi intégré dans le transept, ce qui entraîne l'adjonction de deux chapelles latérales, une au nord et une au sud. De faible hauteur, ces chapelles ont chacune deux faces et occupent la surface d'une demi-travée. Parmi le très riche mobilier, le baptistère de 1534 et les statues funéraires de trois seigneurs de Magny attirent particulièrement l'attention, et dix-sept éléments sont classés au titre des objets[79] - [80] - [81].

- Calvaire devant l'église (classé monument historique par arrêté du [82]) : Érigé en 1510 sur la place du marché face au pilori, son fût porte les armes de Pierre Le Gendre, seigneur de Magny de 1493 à 1523. Le tout petit christ est cerné d'une auréole, et le crucifix en pierre sculptée a des bouts arrondis. Le calvaire a été déplacé à l'emplacement actuel au début du XIXe siècle[83].

- Les deux piliers, rue de Crosne (inscrits monument historique par arrêté du [84]) : Les remparts de Magny étaient percés de quatre portes, ouvertes en direction de Paris, Rouen, Beauvais et Vernon. Dans le cadre du percement du nouveau tracé de la route royale de Paris à Rouen, les entrées de la ville sont légèrement déplacées, et les anciennes portes dont le rôle défensif est devenu obsolète sont rasées. Les piliers marquent symboliquement l'entrée dans la ville depuis la capitale, en lieu et place de l'ancienne porte de Paris. Leur création en 1778 est due à l'initiative de Louis Thiroux de Crosne, intendant de la généralité de Rouen. L'un des piliers contient un réservoir d'une capacité de 40 m³, alimenté par la fontaine des Blés et financé par l'administration de l'époque. Les piliers sont bâtis en pierre locale, la pierre dure provenant des carrières d'Arthieul, d'Avernes et de Nucourt, et la pierre tendre de celle de Saint-Gervais[85].

- Hôtel de Brière ou hôtel Guyard, place de la Halle (inscrit monument historique par arrêté du [86]) : Ce corps de bâtiments de 1740 comporte une façade sur la rue avec portail donnant accès à la cour, une petite aile en retour d'équerre sur la cour, ainsi qu'un bâtiment principal au fond de la cour. Aujourd'hui proche de la ruine, c'est une maison à un étage et au toit à la Mansart de cinq travées, dont la façade est agrémentée par des chaînages en pierre de taille et des bandeaux horizontaux. L'inscription porte sur l'ensemble des façades et toitures des trois parties du complexe, ainsi que sur l'escalier et le sol pavé de la cour. Cette dernière sert aujourd'hui d'accès à un parking municipal, créé dans l'ancien jardin de la propriété[87].

- Hôtel de Crosne ou hôtel Saussay, rue de Crosne (classé monument historique par arrêté du [88]) : Ce grand hôtel particulier a été construit en 1786 sur les plans de l'architecte Louis Damesme, pour son parrain André Saussay. Pharmacien à Saint-Domingue, il meurt assassiné par des esclaves en révolte avant de pouvoir rejoindre sa nouvelle demeure. La famille Feuilloley a fait aménager un jardin anglais derrière la villa. Il est devenu parc municipal avec l’emménagement de la mairie dans la grande maison bourgeoise, en 1949. La maison sans étage avec ses trois lucarnes sculptées qui se trouve à l'arrière de l'hôtel de Crosne est une œuvre du même architecte et a été construite huit ans auparavant, pour un propriétaire différent, Nicolas Siméon Dumont, propriétaire de l'hôtellerie Le Bras d'Or. Subsiste encore à l'époque le chemin de Mantes qui donne directement accès à cette maison. Sa fonction est reprise par la nouvelle route royale, et Dumont obtient une partie du chemin qu'il a dû céder pour la construction de la grande route. Cette maison de campagne de notable est rachetée par Emmanuel Edmond Aimé Saussay en 1784, au début des travaux pour l'hôtel du Saussay. Elle contient aujourd'hui des services de la mairie et fait partie de l'inscription au titre des monuments historiques, avec plusieurs éléments du parc (petit parterre, potager, grille d'entrée)[85].

- Maison dite de Henri II, rue de l'Hôtel-de-Ville / rue Carnot (inscrite monument historique par arrêté du [89]) : Cette maison bourgeoise de 1555 aurait été dessiné par l'architecte Jean Grappin, travaillant en même temps sur l'église Notre-Dame. Elle est construite sur une cave du XIIIe siècle. La frise dorique en haut du premier étage et sa décoration intérieure sont caractéristiques de la seconde Renaissance et font preuve d'une influence italienne. Il en est de même de la décoration intérieure, et l'une des cheminées conserve une ornementation sur la base de pilastres ioniques. La maison porte le monogramme H sur le cartouche sculpté à l'angle des deux rues, et ce même monogramme figurait jadis sur deux autres endroits de la maison. C'est pour cette raison que l'association avec le roi Henri II est faite[90].

- Maison des Bôves, à l'extérieur de la ville, au nord-ouest (façades et toitures, sol, petites constructions attenantes et clôture du parc ainsi que des pièces intérieures (l'escalier et le vestibule, le grand salon) inscrits monuments historiques par arrêté du [91]) : C'est une grande demeure bourgeoise s'apparentant à un château, construite en 1810 pour M. Boisdemets dans le style néoclassique en déclin à cette époque. La façade principale est précédée à l'extrémité ouest par une très courte aile en retour d'équerre, et s'articule autour d'un corps central en saillie, surmonté d'un fronton triangulaire et doté d'un péristyle de quatre colonnes cannelées. Il sert en même temps de balcon. Une frise répétant toujours la même moulure et une corniche séparent le premier du deuxième étage, très bas et évoquant une mansarde. Avant le milieu du XIXe siècle, le château est acquis par la famille Santerre, qui y loge ses huit domestiques[92].

%252C_h%C3%B4tel_de_ville%252C_ancien_h%C3%B4tel_de_Crosne_ou_Saussay%252C_20_rue_de_Crosne.jpg.webp) Hôtel de Saussay ou de Crosne (actuelle mairie).

Hôtel de Saussay ou de Crosne (actuelle mairie). Maison dans le jardin de l'hôtel de Crosne.

Maison dans le jardin de l'hôtel de Crosne.%252C_maison_dite_de_Henri_II%252C_IMH%252C_rue_de_l'H%C3%B4tel_de_Ville_-_rue_Carnot.jpg.webp) Maison dite de Henri II rue de l'Hôtel-de-Ville.

Maison dite de Henri II rue de l'Hôtel-de-Ville.%252C_maison_ou_ch%C3%A2teau_des_B%C3%B4ves%252C_rue_du_moulin_de_la_Planche.jpg.webp) Le manoir dit maison des Bôves.

Le manoir dit maison des Bôves.

Bâtiments remarquables

La maison du Vieil Écu.

La maison du Vieil Écu.%252C_ancien_auditoir_royal%252C_19-27_rue_de_l'H%C3%B4tel_de_ville.jpg.webp) L'ancien auditoire royal, rue de l'Hôtel-de-Ville.

L'ancien auditoire royal, rue de l'Hôtel-de-Ville.%252C_h%C3%B4tel_du_marquis_de_Guiry%252C_17_rue_de_l'H%C3%B4tel_de_ville.jpg.webp) L'ancien hôtel du marquis de Guiry, rue de l'Hôtel-de-Ville.

L'ancien hôtel du marquis de Guiry, rue de l'Hôtel-de-Ville.%252C_ancien_couvent_des_Cordeliers%252C_rue_de_Beauvais.jpg.webp) L'ancien couvent des Cordeliers.

L'ancien couvent des Cordeliers.%252C_tour_des_Cordeliers%252C_18_boulevard_des_Cordeliers.jpg.webp) La tour des Cordeliers.

La tour des Cordeliers.

- Maison de l'écu de France, située au 9 rue de l'Hôtel-de-Ville : c'est la plus ancienne des maisons à colombages de Magny, elle a été édifiée à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle, sur l'ancienne rue de Paris à Rouen. La maison ne comporte qu'un étage. Les pignons donnent sur les maisons mitoyennes et ne sont pas visibles. Le surnom de la maison ne correspond pas à son enseigne réel, car un ancien plan terrier montre qu'il appartient à une autre maison du quartier. Un blason sur une poutre représente les armes d'Anne de Bretagne, épouse de Charles VIII puis de Louis XII. Un second blason, bûché durant la Révolution, est devenu illisible[83].

- Ancien auditoire royal, 19-27 rue de l'Hôtel-de-Ville : c'est l'un des derniers édifices subsistant du XVIe siècle dans la ville. Il comporte un seul étage, dont la façade dépouillée n'a guère été modifiée, exception faite des balcons en fer forgé du XVIIIe siècle. Le rez-de-chaussée fait apparaître la subdivision du bâtiment en quatre petites maisonnettes. Le toit à la Mansart comporte plusieurs lucarnes et est couvert d'ardoise. À la cave subsiste une vieille geôle. L'utilisation comme tribunal a cessé avec la Révolution, puis la municipalité a récupéré l'édifice pour y installer sa mairie. Elle y reste jusqu'en 1840[83].

- Hôtel du marquis de Guiry, 17 rue de l'Hôtel-de-Ville : très étroit comme les parcelles le long de cette rue, il s'élève sur deux étages, et comporte à l'arrière une tourelle carrée d'un seul étage. C'est l'unique exemple d'architecture Louis XIII à Magny, caractérisée par l'alternance de pierres de taille et de briques rouges. L'hôtel est entre 1617 et 1618 pour le marquis de Guiry, grand bailli d'épée de Magny et de Chaumont-en-Vexin[90].

- Ancien couvent des Cordeliers, 6 rue de Beauvais : cette longue maison à un étage et à la façade simple s'est substituée au couvent des Cordeliers construit entre 1634 à 1682, dont subsistent des colonnes intégrées dans le mur de clôture et le cloître. La chapelle et la sacristie ont par contre été démolies[93].

- Tour des Cordeliers, 18 boulevard des Cordeliers : Magny n'avait pas de mur d'enceinte au Moyen Âge, car ce n'est qu'en 1556 que la place est élevée au rang de ville. Le seigneur local Pierre Le Gendre fait ensuite creuser les fossés et édifier les remparts et portes de la ville, dont la tour des Cordeliers constitue le dernier vestige notable. C'était la tour la plus récente parmi six tours au local, et les Le nom provient de la proximité d'avec le couvent mentionné ci-dessus. La muraille est abattue en 1768 et les fossés sont comblés en 1825[93].

- Ancienne poste aux chevaux, 53 rue de Paris : il s'agit déjà de la seconde poste aux chevaux sur la nouvelle route royale de Paris à Rouen. L'établissement ouvre ses portes en 1825 dans les locaux de l'ancien Lion d'Or et connaît une forte activité. Le bâtiment est reconstruit en 1840 par Charles Duval, architecte parisien, et rebaptisé hôtel de la Poste. La concurrence du chemin de fer entraîne la ruine de l'établissement et sa fermeture en 1872. La même année, la porte cochère surmontée d'un bas-relief représentant des têtes de cheval est démolie dans le cadre de la construction des salons de l'Union[94].

- Maison de Jean-Baptiste Santerre (1651-1717), 33 place d'Armes : cette grande maison bourgeoise du XVIIe siècle avec sa façade soignée en pierre de taille et ses trois lucarnes à frontons est la maison natale du peintre célèbre pour ses études de nus[94].

- Ancien hôtel-Dieu, place de la Butte : en remplacement de l'ancienne léproserie de fondation royale, le curé de Magny, Jean-Baptiste Paul, fonde cet hôtel-Dieu en 1666. Les travaux financés par les moyens propres du curé et des dons sont achevés en 1671. La chapelle a été détruite durant la Révolution, et le bâtiment a perdu son caractère initial à la suite de modifications. Au début du XXe siècle, il abrite la manufacture de chaises Dallongeville[94].

- Lavoir de la Digue, boulevard des Chevaliers : c'est l'un des rares lavoirs antérieurs à la Révolution et conservés en l'état qui subsistent dans le département. Il a été construit en 1771 grâce à une souscription lancée par le curé Du Buisson. Le bassin long et étroit est traversé par un ruisseau à fort débit. La charpente du toit couvert de tuiles s'appuie sur une muraille de clôture au sud, et sur quatre gros piliers carrés au nord. Le pignon ouest est fermé par un mur avec un trou pour l'écoulement du ruisseau, alors que le lavoir reste ouvert côté est. En l'absence d'un chaudron pour faire bouillir le linge blanc, le lavoir est utilisé essentiellement pour le rinçage et le lavage à froid des vêtements délicats[93].

- La ferme seigneuriale de Blamécourt, 25 rue André-et-Maurice-Guesnier au hameau de Blamécourt : elle comporte un remarquable portail plein cintre avec des éléments sculptés dans le goût néoclassique, datant de 1850, ainsi qu'une tourelle octogonale de trois niveaux, remontant probablement au XVe siècle. Jusqu'au XVIIe siècle, la ferme reste dans la famille de Blamécourt, puis est transmise au duc de Villeroy. Ses héritiers la vendent en 1733 à Olivier de Sénozan, qui la cède toutefois à Louis XV. Le roi la donne à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés en échange de ses terres qu'il convoite pour l'agrandissement de son château de Choisy[83].

%252C_ancienne_poste_%C3%A0_chevaux%252C_53_rue_de_Paris.jpg.webp) L'ancienne poste aux chevaux.

L'ancienne poste aux chevaux.%252C_maison_de_J.B._Santerre%252C_33_place_d'Armes.jpg.webp) Maison natale de J.B. Santerre.

Maison natale de J.B. Santerre.%252C_ancien_h%C3%B4tel-Dieu%252C_place_de_la_Butte_-_rue_St-Sauveur.jpg.webp) L'ancien hôtel-Dieu.

L'ancien hôtel-Dieu.%252C_lavoir_de_la_Digue%252C_boulevard_des_Chevaliers_2.jpg.webp) Le lavoir de la Digue.

Le lavoir de la Digue.%252C_ferme_seigneuriale%252C_25_rue_Andr%C3%A9-et-Maurice-Guesnier%252C_Blam%C3%A9court_3.jpg.webp) Ferme seigneuriale de Blamécourt.

Ferme seigneuriale de Blamécourt.

Héraldique

|

Les armes de Magny-en-Vexin se blasonnent ainsi : Parti : au premier d'azur aux trois fleurs de lys d'or, au second aussi d'azur au chevron d'or accompagné de trois croisettes ancrées du même ; sur le tout aussi d'or à la salamandre enflammée de gueules |

|---|

Ces armoiries ont été données à la Ville entre 1539 et 1545 ; elles ont été enregistrées à l’Armorial général de France le [95].

Personnalités liées à la commune

- la famille des Neufville de Villeroy ;

- Jean-Baptiste Santerre (1651-1717), peintre, est né à Magny-en-Vexin, maison natale au 33 place d'Armes ;

- Michel François d'Ailly (1724-1800), homme politique français, fut député du Tiers état pour le bailliage de Magny-en-Vexin aux États généraux de 1789 ; un boulevard de Magny-en-Vexin porte son nom ;

- Pierre Michel Hennin (1728-1807), diplomate.

- Louis Thiroux de Crosne (1736-1794), ancien intendant de la généralité de Rouen, qui fit élever en 1778 les deux piliers caractéristiques de la ville ; une rue de Magny-en-Vexin porte son nom ;

- Louis Emmanuel Aimé Damesme (-), architecte français, est né à Magny-en-Vexin et y a travaillé. En , lors de la construction du Mur des Fermiers généraux à Paris, Damesme était chef de l'atelier Ledoux. En -, il reconstruisit le Théâtre de la Monnaie de Bruxelles ;

- Guillaume Étienne Feuilloley (1803-1885)[96], auteur de livres sur l’histoire de la ville et du canton ;

- Alfred Potiquet (1820-1882), ingénieur civil, auteur du premier catalogue de timbres postaux au monde 1861 ; une place de Magny-en-Vexin porte son nom ;

- Pierre-Charles-Ernest Deschamps, né à Magny-en-Vexin le , bibliographe, rédacteur en chef de la Gazette musicale (1845-1854).

- Maurice Guesnier (1856-1927), homme politique ; une rue de Magny-en-Vexin (à Blamécourt) porte son nom ;

- Alphonse Subtil (1887-1966), enseignant et historien ; une rue de Magny-en-Vexin porte son nom ;

- Georges Romathier (1927-2017), peintre abstrait lyrique de l'École de Paris, vécut à Magny-en-Vexin ;

- Éric Winogradsky (1968-), ex-joueur de tennis et entraîneur de Jo-Wilfried Tsonga, a joué dans sa jeunesse à Magny-en-Vexin ;

- Lisa Crawford (1975-), actrice et mannequin, est née à Magny-en-Vexin.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Étienne Germain Feuilloley (1803-1885) ou Guillaume Étienne Feuilloley, maire de 1855 à 1863. Selon la base Leonore, les prénoms seraient Guillaume Étienne et non Étienne Germain

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « : : Ca peut servir > Codes postaux français & gentilés », sur capeutservir.com (consulté le ).

- « Orthodromie entre Magny-en-Vexin et Paris », sur Localisation Interactive, Orthodromie et Navigation (lion1906) (consulté le ).

- « Orthodromie entre Magny-en-Vexin et Cergy », sur Localisation Interactive, Orthodromie et Navigation (lion1906) (consulté le ).

- « Orthodromie entre Magny-en-Vexin et Beauvais », sur Localisation Interactive, Orthodromie et Navigation (lion1906) (consulté le ).

- « Orthodromie entre Magny-en-Vexin et Mantes-la-Jolie », sur Localisation Interactive, Orthodromie et Navigation (lion1906) (consulté le ).

- « Orthodromie entre Magny-en-Vexin et Vernon », sur Localisation Interactive, Orthodromie et Navigation (lion1906) (consulté le ).

- « Communes limitrophes de Magny-en-Vexin » sur Géoportail..

- « Communes limitrophes de Magny-en-Vexin » sur Géoportail..

- « Résumé statistique national (fichier Excel) », sur Insee (consulté le ).

- Cf. BRGM, carte géologique imprimée 1/50 000e, feuille de Gisors, consultable sur InfoTerre.

- Horaires téléchargeables en [PDF] à partir du site « Le réseau de bus Busval d'Oise », sur Conseil général du Val-d'Oise (consulté le ).

- [PDF] « Baladobus saison 2012 », sur PNR Vexin français (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Magny-en-Vexin », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Paris », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- Hippolyte Cocheris, Anciens noms des communes de Seine-et-Oise, 1874, ouvrage mis en ligne par le Corpus Etampois.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Librairie Guénégaud, Paris 1978.

- Jean Aubert, La Grande Histoire du Val-d'Oise, p 104.

- Jean Aubert, op. cit., p 105.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Loi no 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, JORF no 162 du 12 juillet 1964, p. 6204–6209, fac-similé sur Légifrance.

- Site du Conseil général - Administration du Val-d'Oise

- Ministère de la justice - Conseil Départemental de l'Accès au Droit du Val-d'Oise

- Marie Persidat, « Rien ne va plus entre Magny-en-Vexin et l’intercommunalité : Jean-Pierre Muller, le maire DVG de Magny-en-Vexin précise qu’entre la principale ville du territoire et la communauté de communes Vexin-Val de Seine, le divorce est consommé », Le Parisien, édition du Val-de-Marne, (www.leparisien.fr/val-d-oise-95/rien-ne-va-plus-entre-magny-en-vexin-et-l-intercommunalite-19-12-2017-7462281.php, consulté le ).

- Scrutin présidentiel de 2002 - Magny-en-Vexin

- Scrutin présidentiel de 2007 - Magny-en-Vexin

- Résultats officiels pour la commune Magny-en-Vexin

- 1 Marie Persidat, « Municipales à Magny-en-Vexin : la course à la démocratie participative », sur leparisien.fr, (consulté le ).

- « Val-d'Oise (95) - Magny-en-Vexin », Résultats des élections municipales et communautaires 2020, Ministère de l'intérieur (consulté le ).

- « Commune de Magny-en-Vexin », Résultats de l'élection présidentielle 2022, Ministère de l'intérieur (consulté le ).

- Marie Persidat, « À Magny-en-Vexin, après le rejet du vote du budget, l’équipe municipale explose : Le premier adjoint et plus de la moitié de la majorité municipale ont refusé de voter le budget. Ils dénoncent des tensions. Le maire, lui, considère qu’il s’agit d’une manipulation orchestrée par un élu qui veut prendre sa place. Deux camps sont en train de se dessiner », Le Parisien, (lire en ligne, consulté le ).

- Marie Persidat, « Magny-en-Vexin : vers de nouvelles élections municipales après l’implosion de la majorité : À Magny-en-Vexin, la guerre était déclarée depuis de longs mois au sein de la majorité municipale. Seize élus ont finalement démissionné. Le maire (LR) Luc Puech d’Alissac affrontera bientôt son ex-premier adjoint Thomas Vatel, tandis que l’opposition de gauche est en embuscade », Le Parisien, (lire en ligne, consulté le ).

- Anne Collin, « Municipales partielles à Magny-en-Vexin : en tête, le maire sortant affrontera deux concurrents au second tour : Deux listes arrivent largement en tête de ce premier tour : celle du maire sortant, Luc Puech d’Alissac (DVD), 34,7 % des suffrages, 23 voix seulement devant son ancien premier adjoint (LR) Thomas Vatel (33,4%). Avec 23,5 % des suffrages exprimées, la liste d’Olivier Serre (PS) est qualifiée pour le second tour », Le Parisien, 27/11/2022 mis à jour le 28/11/2022 (lire en ligne, consulté le ).

- Thibault Chaffotte, « Élection municipale partielle à Magny-en-Vexin : Luc Puech d’Alissac l’emporte d’une courte tête : Le maire sortant (DVD) a remporté l’élection ce dimanche soir avec 40 % des voix. Thomas Vatel (LR), ancien premier adjoint au maire, se place deuxième avec 27 voix d’écart. Il annonce qu’il formulera un recours en annulation contre cette élection. Oliver Serre (PS) obtient, lui, 21,6 % des suffrages », Le Parisien, (lire en ligne, consulté le ).

- Thibault Chaffotte, « Élections municipales à Magny-en-Vexin : battu pour 27 voix, Thomas Vatel va déposer un recours : Le candidat LR a été battu de 27 voix lors du second tour dimanche dernier. Il estime que des irrégularités ont été commises avant et pendant le scrutin. Le vainqueur, Luc Puech d’Alissac, y voit surtout la réaction d’un candidat qui n’accepte pas sa défaite », Le Parisien, (lire en ligne, consulté le ).

- Roland Vasseur et Françoise Waro, p. 267 (période 1790-1912), ouvrage cité en Bibliographie.

- « Les maires de Magny-en-Vexin », sur http://www.francegenweb.org/ (consulté le ).

- « Guillaume Etienne Feilloley », base Léonore, ministère français de la Culture.

- « Maurice Guesnier », sur Sycomore, base de données des députés de l'Assemblée nationale.

- François-Xavier Chauvet, « Magny-en-Vexin va tourner la page Boisnault », Le Parisien, édition du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- « Obsèques de l'ancien maire Jean Boisnault », Le Parisien, édition du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ) « Médecin généraliste, Jean Boisnault a été élu pour la première fois au conseil municipal de Magny-en-Vexin en 1965. Il en avait pris les rênes en 1995, avant de décider de cesser son activité politique six ans plus tard. ».

- J.C., « La victoire « historique » de Muller à Magny-en-Vexin », Le Parisien, édition du Val-d'Oise, (lire en ligne) « Avec près de 52 % des voix et 16 des 29 sièges à pourvoir déjà conquis, le secrétaire départemental du PS Jean-Pierre Muller est d'ores et déjà assuré de succéder à Jean Boisnault, maire (DVD) depuis 1995, qui a choisi de passer la main ».

- Marie Persidat, « Municipales à Magny-en-Vexin : la course à la démocratie participative : Le maire sortant Jean-Pierre Muller et son concurrent Luc Puech d’Alissac promettent tous les deux d’impliquer les habitants dans leurs projets pour la ville », Le Parisien, édition du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ) « Les profils sont bien différents : Jean-Pierre Muller est un principal de collège à la retraite, ancien secrétaire départemental du PS tandis que son challenger est un ancien entrepreneur, toujours membre des Républicains. Mais les deux candidats se lancent pourtant dans la campagne avec la même obsession : le retour à la démocratie participative ».

- Marie Persidat, « À Magny-en-Vexin, le futur maire prêt à prendre les commandes : Depuis que le maire sortant a été renversé, après 19 ans de mandat, la situation est tendue entre Jean-Pierre Muller (DVG) et son successeur (DVD), Luc Puech d’Alissac », Le Parisien, édition du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ) « La commune du Vexin est l'une des rares, dans le Val-d'Oise, à avoir vu son maire sortant renversé dès le premier tour. Mais si la majorité des électeurs de Magny ont choisi Luc Puech d'Alissac pour diriger leur ville (à 58,28 %), ils n'ont pourtant pas vu leur candidat depuis le 15 mars. Et pour cause… ».

- Robert Demard, « Manuel Valls décore son ami Jean-Pierre... », La Gazette du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ) « Jean-Pierre Muller, (maire DVG de Magny-en-Vexin) a été fait chevallier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, vendredi 10 juin ».

- « Muller face à une opposition relookée à Magny-en-Vexin », Le Parisien, édition du Val-d'Oise, (lire en ligne).

- Réélu pour le mandat 2014-2020 : l. Godart, « Troisième mandat pour Jean-Pierre Muller », La gazette du Val-d'Oise, (lire en ligne).

- E.B. et E.D., « Jean-Pierre Muller réélu à la tête du PS », Le Parisien, édition du Val-d'Oise, (lire en ligne).

- « Val-d'Oise : le maire de Magny-en-Vexin pressenti pour présider l'opposition de gauche », Le Parisien, édition du Val-d'Oise, (lire en ligne).

- Christophe Lefevre, « Couchot (DVG) et Muller (DVG) dans un fauteuil à Vauréal », Le Parisien, édition du Val-d'Oise, (lire en ligne).

- Marie Persidat, « Magny-en-Vexin : les sortants contestent l’élection du nouveau maire : Dans une ambiance très tendue, alors que Luc Puech d’Alissac s’est installé aux commandes de la ville jeudi, l’équipe de Jean-Pierre Muller a annoncé qu’elle avait déposé un recours », Le Parisien, édition du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Magny-en-Vexin (95355) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Val-d'Oise (95) », (consulté le ).

- Inspection académique du Val-d'Oise - Sectorisation des collèges

- Site municipal - Écoles maternelles et élémentaires

- Inspection académique du Val-d'Oise - Sectorisation des lycées

- Site municipal - Le préfet du Val-d’Oise a déclaré d’utilité publique l’acquisition des terrains du lycée de Magny-en-Vexin.

- Inspection académique du Val-d'Oise

- Site municipal - Stade et équipements sportifs

- Site municipal - Résidence pour personnes âgées.

- Site municipal - Police municipale

- Site municipal - Bibliothèque municipale George-Sand

- Site municipal - La Nuit de la Guitare

- Site municipal - Lez'Arts de la Rue 2007

- Site municipal - Évènements annuels

- Site municipal - Cinéma

- (de) Partnerschaft – Jumelage Die Entwicklung der Partnerschaft zwischen Reichenbach-Steegen und Magny-en-Vexin

- Site municipal - Jumelages

- Roland Vasseur, Françoise Waro, Magny-en-Vexin des origines à 1914.

- « Église Notre-Dame-de-la-Nativité », notice no PA00080113, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Bernhard Duhamel, Guide des églises du Vexin français : Magny-en-Vexin, Paris, Éditions du Valhermeil, , 344 p. (ISBN 2-905684-23-2), p. 220-222.

- Jean-Loup Corbasson, Pascal Goutrat et Stéphane Gasser, « Le patrimoine des communes du Val-d’Oise : Magny-en-Vexin », Collection Le Patrimoine des Communes de France, Paris, Flohic Éditions, vol. II, , p. 557-560 (ISBN 2-84234-056-6).

- « Visite virtuelle », sur Association de Sauvegarde de l'église de Magny-en-Vexin (consulté le ).

- « Calvaire de Magny-en-Vexin », notice no PA00080112, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jean-Loup Corbasson, Pascal Goutrat et Stéphane Gasser, Le Patrimoine des communes du Val-d'Oise, op. cit., p. 561.

- « Piliers de Magny-en-Vexin », notice no PA00080116, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jean-Loup Corbasson, Pascal Goutrat et Stéphane Gasser, Le Patrimoine des communes du Val-d'Oise, op. cit., p. 566.

- « Hôtel de Brière », notice no PA00080246, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jean-Loup Corbasson, Pascal Goutrat et Stéphane Gasser, Le Patrimoine des communes du Val-d'Oise, op. cit., p. 565.

- « Hôtel de Crosne (mairie) », notice no PA00080114, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Maison de Henri II », notice no PA00080115, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jean-Loup Corbasson, Pascal Goutrat et Stéphane Gasser, Le Patrimoine des communes du Val-d'Oise, op. cit., p. 562.

- « Maison des Bôves », notice no PA00125476, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jean-Loup Corbasson, Pascal Goutrat et Stéphane Gasser, Le Patrimoine des communes du Val-d'Oise, op. cit., p. 567.

- Jean-Loup Corbasson, Pascal Goutrat et Stéphane Gasser, Le Patrimoine des communes du Val-d'Oise, op. cit., p. 563.

- Jean-Loup Corbasson, Pascal Goutrat et Stéphane Gasser, Le Patrimoine des communes du Val-d'Oise, op. cit., p. 564.

- Alfred Potiquet, Armorial du canton de Magny-en-Vexin, 2e édition, 1939.

- Feuilloley, Guillaume Étienne (1803-1885), « BnF Catalogue général », sur catalogue.bnf.fr (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Roland Vasseur et Françoise Waro, Magny-en-Vexin des origines à 1914, Éd. du Valhermeil, 1995, 424 p. (ISBN 2-905684-72-0)

- Eugène Bougeatre et Marcel Lachiver, La Vie rurale dans le Mantois et le Vexin au XIXe siècle, éd. du Valhermeil, 1996, 280 p. (ISBN 2-905684-79-8) (BNF 35859800)

- Alfred Potiquet, « Magny-en-Vexin en 1787 », Mémoires de la Société historique et archéologique de l'arrondissement de Pontoise et du Vexin, Pontoise, Imprimerie de Amédée Pâris, vol. 1, , p. 59-78 (ISSN 1148-8107, lire en ligne, consulté le )

- Raoul Guyader, Petit guide de Magny-en-Vexin.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :