Loup gris en France

En France, le Loup gris (Canis lupus lupus) était autrefois présent sur l'ensemble de la France métropolitaine. Mais l'espèce a entièrement disparu du territoire au cours du XIXe siècle, à la suite de la réduction de son habitat et surtout de la chasse dont il a fait l'objet. Cette chasse avait pour causes sa prédation avérée ou supposée sur le bétail et sur l'homme, ainsi que les superstitions et croyances populaires négatives et erronées sur sa nature.

Le loup est réapparu naturellement du fait de l'extension des populations italiennes sur le territoire français. Depuis sa réapparition, de nombreux débats sur l'avenir du loup en France opposent les éleveurs de bétail, les chasseurs et les défenseurs de la biodiversité.

En 2019 la population a atteint les 530 loups en France, ce qui constitue un gain de 23,26 % par rapport à l'année 2018. Par ce chiffre, la population dépassant le seuil de viabilité démographique de la race, l'Office français de la biodiversité (OFB) va pouvoir passer à la seconde partie du plan Loup présenté par le gouvernement[1] - [2].

Le loup a laissé son empreinte dans la culture française, par exemple au travers de l'affaire de la bête du Gévaudan, et par le biais de contes et de légendes comme Le Petit Chaperon rouge, le loup vert de Jumièges, et bien d'autres.

Description des loups actuels

Apparence

En France, il existait traditionnellement des populations de loup européen, appelé aussi loup gris commun (Canis lupus lupus), la sous-espèce de loup gris la plus commune en Eurasie. Toutefois le loup gris des plaines d'Eurasie est de dimension plus imposante que celles des populations actuelles du sud de la France qui correspondent précisément aux caractéristiques du loup d'Italie (Canis lupus italicus) dont les études morphologiques valident en 2002 une différenciation avec ceux du reste de l'Europe[3]. Il est moins imposant que le loup commun, mais peut tout de même atteindre une longueur de 1,20 m. Le mâle pèse généralement de 30 à 35 kg alors que la femelle pèse, quant à elle, entre 20 et 25 kg. Son pelage est de couleur caramel mêlée de gris et de noir, devenant plus clair sur le ventre et sur le buste. Ses oreilles sont courtes, arrondies et droites[4].

Comportement

Au XXIe siècle, l'animal est très discret, craintif et reste isolé, sauf dans les Alpes où il est permanent et où certaines observations confirment la présence simultanée de plusieurs loups.

Habitat

Les populations lupines sont majoritairement présentes dans les forêts de feuillus en montagne. Elles peuvent également se retrouver dans des chênaies, dans des pinèdes ou encore dans des garrigues sur tout le contour méditerranéen.

Nourriture

Un loup adulte consomme en moyenne 17 % de son poids en viande par jour, soit de 4 à 5 kilogrammes pour un loup européen[5]:29. Il se nourrit de gros gibiers (cerfs, chevreuils, sangliers, chamois, mouflons), de lièvres ou encore de plus petits mammifères, mais aussi d'animaux d'élevage[6].

En 2015, les loups ont attaqué des troupeaux et ont tué près de 9 000 animaux (principalement des ovins) en France[7] entraînant une dépense de l’État estimée à 2,5 millions d'euros, rien que pour l'indemnisation des éleveurs[8]. De 2017 à 2019, le nombre d'animaux attaqués s'est élevé à environ 12 500 par an[9].

Historique

Attaques sur l'homme

Les attaques du loup contre l'homme ne relèvent pas de l'imaginaire ou du fantasme, même si les témoignages sont presque inexistants avant le Haut Moyen Âge. Dans l'Antiquité gréco-romaine, Aristote évoque le loup anthropophage, et deux stèles funéraires en Asie mineure nomment des victimes humaines[10]. On connaît surtout le cas du sportif grec de haut niveau, Milon de Crotone, dévoré en forêt au VIe siècle av. J.-C.[11], alors qu'il était hors d'état de se défendre, ayant sa main coincée dans un arbre. Cependant d'après d'autres sources il s'agissait d'un lion affamé, espèce alors très commune dans le sud de l'Europe pendant l'antiquité grecque[12].

Pour d'autres historiens les attaques datent des invasions barbares du Haut Moyen Âge (Ve siècle apr. J.-C.). Elles sont réelles mais rares, le loup prédateur restant méfiant à l'égard de ce gibier aux réactions imprévisibles. Il lui préfère de loin le mouton que l'homme élève pour son lait, sa laine et sa viande ; d'où une concurrence particulièrement exacerbée. C'est ce qu'ont pensé établir Gerhardo Ortalli et Robert Delort [13]. Le loup constituait surtout une nuisance concurrentielle aux éleveurs et aux chasseurs. La rage, facteur essentiel du comportement agressif du loup envers l'homme, n'est plus présente en France, hors cas exceptionnels[5]:35.

Un dépouillement non exhaustif d'archives des registres paroissiaux menée par Jean-Marc Moriceau parvient à retrouver, à partir des débuts de l'Ancien Régime jusqu'en 1918, plus de 1 100 cas de prédation de l'homme par le loup, qu'il distingue des décès à la suite de morsures de loups enragés (plus de 400 à partir des mêmes sources), en France (territoire métropolitain actuel), entre les années 1580 et 1842. Les victimes sont en très grande majorité des enfants ou adolescents isolés, voire des femmes se soulageant. Cette prédation de l'homme pourrait aussi avoir été favorisée, selon lui, par les guerres et troubles politiques qui, en parsemant les campagnes de cadavres sans sépulture, développeraient chez une minorité de loups un goût pour la chair humaine. Bien que négligeables par rapport au reste de la mortalité sous l'Ancien Régime, ces cas ont eu une influence sur l'imaginaire collectif, nourrissant la peur du loup[14].

Dans son édition de 2016 de L'Histoire du méchant loup, Jean-Marc Moriceau relate non plus 1 100 mais 18 000 cas du XVe siècle au XXe siècle : « …le corpus statistique des victimes et des agresseurs s'est considérablement élargi. Si l'on met de côté le cas exceptionnel des 6 000 victimes attribuées à la Bretagne occidentale pour la fin du XVIe siècle, c'est plus de 12 000 attaques que l'on peut recenser (dont 8 672 dues à des loups prédateurs et 3 731 à des loups enragés… »[15]).

Toujours selon l'auteur, l'affaire de la bête du Gévaudan est bien un cas d'anthropophagie lupine qu'il explique scientifiquement. À partir de 1764 un couple de grands loups a pris goût à la chair humaine après la guerre de Sept Ans (1756-1763) ; épaulés par une dizaine de loups communs prédateurs qui agissaient efficacement dans une contrée qui en comptaient des centaines (et qui disparaissaient, blessés par l'homme, dans des ravins), ils attaquaient le plus souvent des filles, comme à l'habitude au printemps ou pendant des hivers à température clémente (permettant la sortie du bétail).

Des journalistes en mal de scoops depuis la fin de la guerre en firent un thème d'écriture à sensation autour de la bête pendant trois ans, le temps de la destruction de tous les loups communs de la région.

Toujours d'après Jean-Marc Moriceau, les adultes de sexe masculin ne sont attaqués que par les loups enragés et encore seulement dans la mesure où ils s'éloignent de leurs domiciles. Les loups s'intéressent plus aux enfants et aux jeunes filles moins agiles.

La Gazette de France du écrit :

« Plusieurs lettres de Bretagne annoncent que, dans la partie de cette province qu'on appelle Cornouaille, il a paru une troupe de loups d'espèce étrangère et avide de sang humain. Ils diffèrent des loups ordinaires en ce que leur tête est plus allongée, leurs pattes plus larges et leurs ongles plus aigus[16]. »

De fait, le tableau 40 de répartition par départements montre un nombre beaucoup plus important de victimes dans certaines régions comme l'Auvergne, la Champagne et la Bretagne.

De fait, l'échantillon des cas retrouvés, qui n'est pas une statistique de tous les cas, fait apparaître des montées soudaines du nombre de personnes tuées par des loups, par exemple dans les périodes 1596-1600 (120 cas), 1691-1695 (210 cas), 1711-1715 (129 cas), et 1761-1765 (147 cas), alors qu'il n'en trouve que quelques dizaines pendant les autres périodes, 7 ou 8 par an en moyenne pendant la période de vingt ans qui précède la Révolution (tableau 41). Au début du XIXe siècle, les guerres de la Révolution, particulièrement longues et meurtrières, entraînèrent un essor considérable des populations de loups en France, et par voie de conséquence des attaques de soldats par des meutes de prédateurs. À tel point que l'office de lieutenant de louveterie qui avait été supprimé en 1783 par Louis XVI est rétabli par la Convention nationale, et le programme de lutte contre les loups réorganisé sous l'Empire. À partir de 1821, le nombre de cas dénombré, qui est devenu exhaustif et qui était monté à 58, descend à 5 par an, puis à 0.

L'horreur de quelques attaques réelles, probables ou possibles, enflamme les imaginations. Ainsi il est rapporté qu'une attaque en pleine nuit de 80 soldats qui se déplaçaient à pied se solda par la mort de tous les militaires, retrouvés dévorés au milieu de 200 ou 300 animaux tués dans le combat. Il faut toutefois préciser que le journaliste français, Louis Viardot, qui est à l'origine de cette anecdote située par lui en Russie en 1812, se contente d'affirmer dans ses Souvenirs de chasse (1846), qu'elle lui fut racontée comme étant authentique, sans autre précision de source ni de lieu. Il la qualifie lui-même « d'incroyable »[17]. D'autres attaques de ce genre se terminèrent moins tragiquement : quelques hommes survécurent et devinrent, sous la Restauration, braconniers ou louvetiers[18].

Toutefois, dans les dix siècles de guerre entre le loup et l'homme, une curieuse exception apparaît. Selon une étude de Xavier Halard, le loup et l'homme ont bien cohabité en Normandie[19]. La région dépendait économiquement de la culture fourragère et non du bétail et les épidémies ou les famines ne provoquèrent aucun cas d'anthropophagie lupine, à tel point que les louvetiers furent mal accueillis par les populations locales.

L'extermination par l'homme du loup sauvage

Comme le loup s'est toujours attaqué à l'élevage et parfois à l'homme, il a fait l'objet d'une lutte sans merci pour son extermination. Parallèlement à la domestication du chien, il y eut toujours des mauvais rapports entre le loup gris et l'homme.

Dès le Moyen Âge, l'extermination (plus par le fait que le loup s'attaque au gibier et au bétail qu'à la peur collective suscitée par le loup mangeur d'homme) débute par l'organisation de grandes battues[Note 1] par les seigneurs (la Louveterie est créée par Charlemagne dans ce but) et l'octroi de primes à celui qui parvient à le tuer ou à le piéger (trappes et fosses à loup avec des pieux, pièges à mâchoires, collets et nœuds coulants, captures de louveteaux à la tanière, etc.)[20].

| Années | Nombre d'individus |

|---|---|

| 1882 | 423 (sur 4 mois) |

| 1883 | 1316 |

| 1884 | 1035 |

| 1885 | 900 |

| 1886 | 760 |

| 1887 | 900 |

| 1888 | 505 |

| 1889 | 515 |

| Source : Bulletin du ministère de l'agriculture. | |

Les loups étaient jadis très répandus dans tout l'hémisphère nord (leur effectif est estimé entre 15 000 et 20 000 à la fin du XVIIIe siècle sur le territoire national[21]), puis les effectifs ont été régulés, et aboutissent à une extermination dans la seconde moitié du XIXe siècle en Europe occidentale et en Amérique du Nord : à l’époque, du fait d’une chasse humaine abusive et/ou d’une déforestation massive, les populations de grands herbivores sauvages furent fortement réduites ou même éliminées. Cela eut pour conséquence de priver les loups de leurs sources naturelles de nourriture, les obligeant ainsi à se rabattre sur les animaux d’élevage pour tenter de survivre. Il en résulta des conflits croissants avec les éleveurs qui amenèrent les loups à être pourchassés sans relâche[22]. Au moins 5 000 loups ont été tués en Picardie au XIXe siècle[23]. Les travaux de Louis Pasteur faisant également du loup le principal vecteur sauvage de la rage, une prime était attribuée aux personnes abattant un loup, équivalant environ à un salaire de journalier par loup tué en France, voire plus pour une louve pleine. Cette récompense entraînait des abus, aussi était-il obligatoire de présenter aux autorités la tête du loup avec ses oreilles découpées et conservées[20].

Ainsi en France, une loi du 3 août 1882 demande la destruction du loup[24] : plus de 1 300 loups sont détruits en 1883 sur le territoire national (chassés par des lieutenants de louveterie, piégés, empoisonnés à la strychnine ou à la noix vomique laissées à l'intérieur de cadavres), puis quelques centaines chaque année jusqu'en 1902[20].

Henri de Tingy de Nesmy[25] chassa le loup dans la région de Ploërmel et au-delà jusqu'en Vendée ; il en aurait tué peut-être 2 000[26]. Frank Davies[27], un pasteur britannique, a raconté ses souvenirs de chasse aux loups en Bretagne vers 1854[28].

Alors qu'à la fin du XVIIIe siècle, le loup est présent dans la majorité des pays européens ; en 1940, il a totalement disparu du territoire français et de la plupart des pays voisins. Seules deux populations lupines se sont maintenues en Espagne et dans les Abruzzes en Italie qui en 1976 le classe dans les espèces menacées, évitant son extinction sur le territoire européen[20].

Piège à loup en métal (musée du loup, Le Cloître-Saint-Thégonnec)

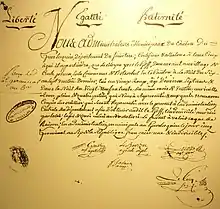

Piège à loup en métal (musée du loup, Le Cloître-Saint-Thégonnec) Certificat délivré à Yves Le Goff, de Botsorhel, en 1797 (musée du loup, Le Cloître-Saint-Thégonnec).

Certificat délivré à Yves Le Goff, de Botsorhel, en 1797 (musée du loup, Le Cloître-Saint-Thégonnec). Yan' Dargent : La chasse au loup (dessin de 1867 publié dans La Chasse illustrée).

Yan' Dargent : La chasse au loup (dessin de 1867 publié dans La Chasse illustrée). Baron Fortuné Halna du Fretay : "Mes chasses de loups" (livre publié en 1891).

Baron Fortuné Halna du Fretay : "Mes chasses de loups" (livre publié en 1891).

Conservation des populations sauvages

En France, comme dans de nombreux pays, les loups ont mieux survécu dans les zones reculées et près des frontières. Cependant au XIXe siècle ils avaient presque disparu. C'est l'époque à partir de laquelle la courbe de sa population diminue inéluctablement. De 5 000 au début du XIXe siècle, la population lupine en France est réduite à 500 en 1900. Les derniers loups disparaissent du territoire national dans les années 1930[29].

La dépouille d'un loup tué dans le bois de Valloires (dans le Pas-de Calais) en 1830 est conservée par le Muséum d'histoire naturelle de Lille. Des loups ont survécu plus tardivement en échappant aux battues en passant de la France à la Belgique (selon le côté duquel ils étaient pourchassés). Le dernier loup officiellement reconnu dans le Pas-de-Calais a été tué dans le bois de Créquy (Ternois, Pas-de-Calais) en 1871[30]. Cependant un autre a été abattu un peu plus au sud, dans le Nord de la Somme en 1880. En 1937, un loup est abattu dans le Limousin, connu comme la région des derniers loups de souche française[31].

Des mesures dérogatoires au statut de protection peuvent être mises en œuvre lorsque des troupeaux sont soumis à des attaques répétées : effarouchement (lumineux, sonore ou tir non létal), tir de défense de l'éleveur ou du berger, tir de prélèvement[32].

Période contemporaine

Réapparition du loup en France

.jpg.webp)

C'est officiellement[33] le que les deux premiers loups ont été aperçus dans les Alpes-Maritimes, dans le parc national du Mercantour[34], formant la meute Vésubie-Tinée, meute historique du retour du loup en France. Des analyses ADN de loups installés en France et en Italie ont montré qu'il s'agissait d'individus appartenant à la même sous-espèce. La population lupine, qui s'étendait déjà en Italie, a fait sa réapparition dans le nord de l'Italie, puis en France, dans le parc national du Mercantour, non par l'intermédiaire des Abruzzes, mais par les Alpes ligures et le nord des Apennins[35]. Sa réinsertion est donc naturelle, et non volontaire, favorisée par l'exode rural qui a permis la reforestation et l'instauration de plans de chasse ainsi que la création d'espaces protégés. Une « Zone de présence permanente » (ZPP) est établie lorsque des loups occupent un territoire précis durant au moins deux hivers consécutifs. Une ZPP peut correspondre soit au territoire d'une meute, soit à celui d'un loup solitaire.

Au XXIe siècle

En 2000, il y avait une trentaine de loups dans les Alpes françaises, dont une vingtaine dans le massif du Mercantour[36]. En 2009, il y avait entre 180 et 200 loups en France[37]. Il existe vingt-neuf zones de présence permanente (ZPP) en 2011 dont vingt-six sont situées dans les Alpes, deux dans les Pyrénées et une dans les Vosges.

En 2011, la présence du loup a été attestée dans le massif des Vosges, après une période de forts soupçons (dus aux attaques de bétail). Un cliché a été pris le par un piège photographique sur le territoire de la commune du Bonhomme en Alsace, à la limite entre les départements des Vosges et du Haut-Rhin. La photographie a été authentifiée par l'ONCFS[38]. La présence de louveteaux a été enregistrée fin août 2013, dans la partie haut-rhinoise du parc[39]. Les louveteaux seraient nés en [40]. Il s'agit de la première reproduction confirmée en France en dehors des Alpes[41].

Le retour du loup dans les Vosges en 2011 est une étape importante de sa réapparition en France. En effet la présence du canidé est désormais confirmée dans la totalité des massifs français (Vosges, Jura, Pyrénées, Alpes, Massif central), que le loup a recolonisés naturellement.

Par ailleurs, au printemps 2012, des dizaines d'attaques sont attribuées au loup en plaine, dans l'ouest des Vosges et le sud de la Meuse[42].

Un loup a par ailleurs été vraisemblablement observé à Gedinne, dans les Ardennes belges à proximité de la frontière française, en et [43] - [44], ainsi qu'à Duiven aux Pays-Bas à la même époque, en provenance d'Allemagne[45].

En 2013, la Mutualité sociale agricole Ardèche–Drôme–Loire met en place un « dispositif pour accompagner les éleveurs touchés par les attaques de loups[46]. » En avril, un loup a été formellement identifié sur la commune de Cellier-du-Luc après avoir été photographié par un dispositif de la Direction départementale des territoires[47]. En fin d'année 2013, le nombre de ZPP passe de 29 à 31 avec la création de la ZPP « Tournairet » dans les Alpes-Maritimes et « Grands Causses-Mont Lozère » dans le sud du Massif-Central.

Le , un loup est pris en photo dans le cadre du programme de suivi des lynx dans le massif du Donon à Walscheid en Moselle. Une identification est en cours car il se peut qu'il s'agisse d'un loup venant d'Allemagne et non des Alpes[48]. Le , ce loup a pu être identifié dans la région de Lunéville[49].

Le , un loup est retrouvé mort victime d'un tir de chasse à Coole dans la Marne. Son identification doit permettre de déterminer s'il s'agit d'un loup venant des Vosges ou bien des Ardennes belges. À ce jour, il est le représentant le plus proche de Paris, située à environ 150 kilomètres à l'Ouest de Coole[50].

En , le retour du loup dans l'Aude est confirmé dans le massif du Razès puis suspecté près de la ville de Carcassonne[51].

Le , un loup très affaibli par une grave blessure à la patte, causée par un piège, est abattu en Dordogne, dans un poulailler où il s'était réfugié[52]. Alors que les plus proches zones de présence permanente de l'espèce en France sont éloignées (Grands Causse-Mont Lozère), c'est une première pour la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes depuis la réapparition de l'espèce en France. Le dernier loup français avait été tué en 1940 à Javerlhac[53], à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau.

Le , un loup est observé sur le pont de la Valloire à La Ferrière en Isère[54].

En , c'est à Bellegardes dans le Gard qu'un viticulteur observe un loup[55]. Le , plusieurs loups sont observés près de l'agglomération de Nîmes[56]. L'ONCFS leur impute la mort de 16 ovins[57].

Entre le et , plusieurs observations d'un grand canidé sont faites dans le département de la Somme. Le il est confirmé qu'il s'agissait d'un loup gris[58].

Le , dans le département des Bouches-du-Rhône, un loup est retrouvé mort après avoir été percuté par une voiture à Salon-de-Provence[59].

Durant l'hiver 2016-2017, la population est estimée à environ 360 individus répartis sur 57 ZPP[60] - [61]. En été 2017, le nombre de ZPP a été augmenté à 63[62]. Ces statistiques montrent que la population de loups arrive à survivre en France. Mais, ayant tué 9 788 brebis en 2016 (surtout dans les Alpes-Maritimes), et 8 964 en 2015, elle reste sous la menace des abattages voulus principalement par les milieux agricoles. Une éventuelle cohabitation est vivement débattue, particulièrement avec la Fédération nationale ovine[60].

Le suivi hivernal de 2017-2018 a permis de recenser 430 loups, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente. Le nombre de ZPP est passé de 57 à 74 durant la même période[63].

En 2019 la population a atteint les 530 loups en France, ce qui constitue un gain de 23,26 % par rapport à l'année 2018. Par ce chiffre, la population dépassant le seuil de viabilité démographique de la race, l'ONCFS va pouvoir passer à la seconde partie du plan loup présenté par le gouvernement[1] - [2]. Le nombre de leurs victimes (moutons, chèvres, vaches, chevaux..) est estimé à 1 500 en 2000, 6 195 en 2013 et 11 105 en 2019[64].

À la sortie de la saison hivernale 2020-2021, le nombre des loups en France est estimé à 624[65]. À l’été 2021 il existe 145 ZPP dont 128 meutes[66].

| Zones de présence permanente (ZPP) du loup en France (Suivi hivernal 2016/2017)[67] |

| Alpes |

|

| Massif central |

|

| Pyrénées |

|

| Vosges |

|

En 2022, la première meute de loup à l'ouest du Rhône est détectée sur le mont Lozère[69] - [70] - [71].

Évolution des quotas d'abattage

En 2016-2017, le gouvernent autorise l'abattage de 36 loups au total. Deux arrêtés pris la même année permettent néanmoins l'abattage de deux loups supplémentaires, ce qui porte le nombre de spécimens tués légalement à 40 sur cette période[72].

En , un nouvel arrêté autorise l'abattage de 40 loups durant l'année 2017/2018[72].

Le plan national d'actions

En , un Plan national d’actions (2018-2023) est présenté à Lyon. Il prévoit de créer un nouveau plafond d'abattage en pourcentage de la population. Par ailleurs, les périodes ne seront plus comptées du 1er juillet au 30 juin, mais seront calées sur l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Le nombre de loups pouvant être tués sera porté à 10 % de la population par an à partir de , avec une possibilité d'élever ce pourcentage à 12 %, si le seuil est atteint avant la fin de l'année civile[73].

À partir du , ce plan a été soumis à la consultation publique et a recueilli plus de 5700 contributions, ce qui a conduit à une version actualisée du plan[74]. Il comporte cinq familles de mesures :

- Des mesures pour mieux connaître l'espèce : mise en place de programmes de recherche et création d’un centre de ressources rassemblant l’état des connaissances sur l’espèce.

- Des mesures pour protéger les troupeaux face aux attaques des loups : renforcement de la protection dans les foyers d’attaques, mise en place d’un réseau structuré de « chiens de protection », mise en place d’un observatoire.

- Des mesures pour protéger l'espèce : Le plan loup se donne comme objectif d’atteindre 500 loups d’ici 2023, cet objectif étant défini comme le seuil de viabilité démographique (le seuil de viabilité génétique[Note 2] étant de 2500 à 5000 individus)[2]. Une fois l’objectif atteint, le dispositif de gestion de la population de loups sera réexaminé.

- Des mesures pour aider les éleveurs à se défendre en cas d'attaque : gestion privilégiant les tirs de défense de janvier à septembre ; tirs de prélèvements possibles de septembre à décembre ; les tirs de défense simple sont possibles pour permettre aux éleveurs de se défendre en cas d’attaques ; possibilité de réaliser des tirs d’effarouchement sans formalité administrative.

- Des mesures pour soutenir l'élevage et le pastoralisme dans les zones de présence du loup : aide à l’emploi ; soutien aux filières de produits agricoles de qualité ; mesures d’amélioration des conditions de vie des bergers.

Statut de protection

- Convention de Berne du :

- Annexe 2 : Sont notamment interdits : a) toute forme de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle; b) la détérioration ou la destruction intentionnelle des sites de reproduction ou des aires de repos; c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention; d) la destruction ou le ramassage intentionnel des œufs dans la nature ou leur détention, même vides; e) la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions de cet article.

- Directives européennes du et du dites "Directive habitat" concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages :

- CE/92/43 - Annexe 2 : Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 2 : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation modifiée par la Directive 97/62/CE : prioritaire.

- CE/92/43 - Annexe 4 : Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 4 : espèce strictement protégée, la capture et la mise à mort intentionnelle est interdite tout comme la perturbation des phases critiques du cycle vital et la destruction de leurs aires de repos et de leurs sites de reproduction.

- CE/92/43 - Annexe 5 : Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 5 : espèce d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion.

- Arrêté

- Un arrêté du fixe la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire[75].

- Dérogations

- La France s'est engagée à assurer la protection intégrale du loup (dont par dédommagement de brebis tuées), mais, à la demande des bergers et d'élus locaux, des dérogations ont été accordées dans certaines zones géographiques, pour le tir de quelques loups chaque année et à certaines conditions (mesures de protection et d'effarouchement avant autorisation de tirs de défense, pour les troupeaux situés « à proximité » de zones reconnues à risque d'attaque de moutons par des loups). En 2012 un nouvel arrêté a autorisé le tir de 11 loups dans l'année, avec des critères assouplis. La validité de ce texte été contestée, dont par l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) qui a annoncé, le , qu'elle « dépos[ait] une plainte auprès de la Commission européenne contre l'État français à la suite de la publication au lendemain du deuxième tour des élections présidentielles d'une réglementation “encore plus permissive” en matière de destruction des loups[76]. »

Le loup dans la culture française

- Dans la mythologie celtique, Lug est la divinité majeure. Il est pour César, l'équivalent de Mercure, dieu de la communication, et pour les Irlandais, inventeur et praticien de tous les arts. Chez les anciens Celtes il est représenté avec comme gardiens à ses côtés, deux dragons, qu'on pourrait assimiler à des loups.

Le radical indo-européen « leuk », signifiant l'idée de briller, dont sont issus les mots lumière, Lune, et light, et possiblement le nom du dieu Lug, mais il n'a rien à voir avec le radical « wl(u)kw » à partir duquel ont été formés les mots loup, wolf[77].

Les Volces sont des populations celtiques et ibériques ayant vécu à l'époque de l'Empire Romain (en 200 av. J.-C.) dans le Sud de la Gaule. Même si l'origine étymologique du mot « Volcae » est controversée, certains affirment qu'il puiserait son origine du mot « loup »[78].

- Chez les Bretons, l'instructeur de Merlin l'Enchanteur et guide spirituel du Roi Arthur, faisant également partie des derniers grands druides, se nommait « Bleiz » signifiant loup en breton. Ce dernier vivait en ermite dans la forêt et soignait les animaux sous le regard de plusieurs loups. Son protecteur, le Dieu Belen, a pour attribut le loup. Ainsi, Bleiz était surnommé « l'Homme-Loup ».

- Au Moyen Âge, les animaux étaient considérés comme des catégories de personnes, et le loup, qui était considéré comme malfaisant, pouvait être associé au Diable, l'agneau étant a contrario associé à l'innocence et à la bonté. Dans son capitulaire De Villis, Charlemagne prévoit que certains de ses officiers s'emploient à exterminer les loups, ce qui en fait l'acte de fondation de la Louveterie française, même si on peut penser que les rois mérovingiens avaient déjà des équIpages pour chasser les loups. Cette institution existe toujours aujourd'hui[79]. Le loup est le personnage principal dans la fable du Le Loup et l'Agneau de Marie de France, et dans le Roman de Renart.

- Poète français de grande renommée, Jean de la Fontaine a écrit parmi ses 243 fables, 14 dont le thème principal est le loup. Parmi ces dernières, on retrouve les plus réputées comme Le Loup et l'Agneau, Le Loup devenu berger, Le Loup et le Chien, Le Loup et la Cigogne[80]…

- De 1764 à 1767, une terrible hécatombe eut lieu dans les vastes contrées du Gévaudan faisant officiellement 119 morts et 52 blessés. Ces attaques sanguinaires furent rattachées à un grand loup, vu et décrit par des dizaines de personnes. L'affaire était d'une importance telle que le Royaume de France et l'Europe contribuèrent à organiser des battues géantes dans le but de tuer ce loup. On attribua à l'animal le nom de « Bête du Gévaudan »[81].

- Dès le XVIIe siècle, de multiples récits, fables et morales s'incrustent dans la culture française avec de grands classiques tels que Le Petit Chaperon rouge de Charles Perrault réadapté plusieurs fois au cours du temps dans différents arts (romans, cinéma…) ou encore les fables de La Fontaine…

Expression

L'expression « À la queue-leu-leu » provient du mot « leu » qui désignait le loup en vieux français[82].

Musées

- Musée du loup, Le Cloître-Saint-Thégonnec, commune des monts d'Arrée dans le Finistère

- Muséoloups, lieu-dit Les Angins, commune de Tannerre-en-Puisaye dans l'Yonne Fermé depuis 2012 ; le site[83] reste consultable.

Films documentaires

- La vallée des loups, Jean-Michel Bertrand, 2017

- Marche avec les loups, Jean-Michel Bertrand, 2020

Notes et références

Source

- (fr) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en français intitulé « Canis lupus » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Appelées « huées », les paysans faisant office de rabatteurs.

- Qui permettrait à la population lupine «de s’adapter aux changements futurs et ainsi assurer sa viabilité sur le long terme»

Références

- « Population de 530 loups estimée en France, seuil de viabilité dépassé », sur lefigaro.fr, Le Figaro, (consulté le )

- Romain Loury, « 500 loups en France, pas moins… pas plus? », sur EURACTIV, (consulté le )

- (en) R.M. Nowak et N.E. Federoff, « The systematic status of the Italian wolf Canis lupus », Acta Theriologica, no 47, , p. 333-338 (lire en ligne, consulté le ).

- « Maison des Loups - Lupus Italicus en France », sur maisondesloups.com.

- Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Plan d'action national sur le loup 2008-2012, dans le contexte français d'une activité importante et traditionnelle d’élevage, , 88 p. (lire en ligne)

- Le Point magazine, « Meutes, alimentation : le loup en chiffres », sur Le Point, (consulté le )

- « Près de 9 000 ovins tués par le loup en 2015 » dans Le Républicain lorrain du 15 janvier 2016.

- « Attaques de loups : près de 9 000 ovins tués en France en 2015 », Sud-Ouest, (lire en ligne).

- « Les attaques de loups "stabilisées" en 2019 », sur SudOuest (consulté le )

- « Contactez-nous - Red On Line (FR) », sur Red On Line (FR) (consulté le ).

- Genviève Carbone, La peur du loup, Paris, Gallimard 1991

- Libération, 25 mai 2016

- Robert Delort, Les animaux ont une histoire, Paris, Seuil, 1984.

- Jean-Marc Moriceau, « Mythe ou réalité ? Les loups mangeurs d’hommes », L'Histoire, no 299, juin 2005, p. 64-69 (ISSN 0182-2411).

- Jean-Marc Moriceau, « Histoire du Méchant Loup », avril 2016, p. 18 (ISBN 978-2-818-50505-2).

- La Gazette du 17 juillet 1781, texte cité au musée du loup du Cloître-Saint-Thégonnec.

- Genevieve Carbonne, Les loups, Larousse, 2003 ; elle s'appuie sur Louis Viardot, Souvenirs de chasse, Paulin 1846, 2e édition 1849, p. 138-139. Cet auteur précise que les restes des victimes ont été enterrées sur le lieu de la tragédie ; la première édition de l'encyclopédie Tout l'Univers relate cette tragédie à la notice intitulée « Le loup est-il redoutable ? »

- Robert Delort Les animaux ont une histoire, Seuil, collection : Points Histoire. 2 février 1993, 503 pages. (ISBN 978-2-02-019514-0 et 978-2020195140), p. 264.

- Le loup en Normandie aux XIVe et XVe siècles, Annales de Normandie, 1983.

- Jean-Marc Moriceau, L'Homme contre le loup. Une guerre de deux mille ans, Fayard, 2011, 488 p. (ISBN 2-213-63555-2).

- Le gouvernement autorise l’abattage de 40 loups, lefigaro.fr, 20 juillet 2017

- Le Loup : biologie, mœurs, mythologie, cohabitation, protection…, de Jean-Marc Landry, éditions Delachaux & Niestlé (ISBN 978-2-603-01215-4) ; pages 183 et 191 (pour le deuxième tirage corrigé de 2004) ; ce livre est également réédité sous l’ (ISBN 978-2-603-01431-8).

- François Beauvy, Histoire des loups en Picardie, Trosly-Breuil (Oise), Le Trotteur ailé, , 181 p., page 171

- Instructions ministérielles sur la destruction de loups

- Henri de Tingy de Nesmy, né le à Nesmy (Vendée), décédé le à Pleucadeuc (Morbihan).

- François de Beaulieu, "Quand on parle du loup en Bretagne", éditions Le Télégramme, 2004, (ISBN 2-84833-096-1)

- Frank Davies, en fait révérend E.W.L. Davies, vint chasser deux années de suite en Bretagne, probablement en 1854 et 1855, mais ne publia ses souvenirs en anglais que vingt ans plus tard en 1875.

- Frank Davies, "Chasse aux loups et autres chasses en Bretagne", éditions des Montagnes Noires, 2012, (ISBN 978-2-919305-22-3)

- « L’histoire du loup en France », Chronologie d’une destruction : loup.org

- Atlas des mammifères du Nord-Pas-de-Calais, Gonn.

- Le loup en Limousin : petite histoire d'une grande disparition, L. Souny, 2002.

- Effarouchement et tirs de loup.

- Des loups erratiques ont sans doute recolonisé la France dès la fin des années 1980.

- Site officiel du loup et des grands prédateurs en France

- « Cause et historique du retour du loup en France »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Florence Englebert, Le loup, 100 questions-réponses sur une réapparition, Tressan, La Plage,

- Loup.developpement-durable.gouv.fr - Le site de l'État consacré au loup, Bilan du suivi hivernal 2009/2010

- Article du Républicain Lorrain

- France 3 « Lorraine - Des louveteaux entendus sur le massif Vosgien », Thierry Gelhaye, 30 août 2013.

- « Ferus - Loup : première reproduction dans les Vosges ! », 2 septembre 2013.

- Site consacré au loup établi en commun par le ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement et le Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire - Première reproduction en dehors des Alpes (17 octobre 2013) :

« Cet été et pour la première fois depuis le retour du loup en France, un évènement de reproduction a été détecté en-dehors des Alpes, au sein de la meute des Vosges (ZPP identifiée il y a deux ans), lors des opérations de hurlement provoqué. »

- Voir sur acafc.net.

- Le loup est de retour en Belgique… après un siècle - Le Soir, .

- Loup de Gedinne: "seule une enquête ADN peut donner une certitude sur l'animal", La Libre, .

- Le loup est de retour aux Pays-Bas sur wallonie.be, .

- [vidéo]MSA, « Les morsures invisibles », sur msa-ardeche-drome-loire.fr, (consulté le ).

- « Un loup flashé par un radar en Ardèche », Le Parisien, .

- « Le loup est en Moselle », Républicain lorrain, (consulté le ).

- « MONDON : LE LOUP Y EST », Est Républicain, (consulté le ).

- « COOLE (51). Premières analyses sur la mort du loup », L'union presse, (consulté le ).

- « Aude : le loup aux portes de Carcassonne ? », L'indépendant, (consulté le ).

- Illustration AFP/ Martin Bureau, « L'animal abattu en Dordogne en octobre dernier était bien un loup », sur SudOuest.fr (consulté le )

- Jacques Baillon, Le loup en France au XXe siècle, Lille, The Book Edition, , 133 p. (ISBN 978-2-9548042-0-0), p. 87 :

« C'est en 1940, très exactement le 6 décembre à 17h30 qu'à Javerlhac fut abattu le dernier loup par un chasseur local. »

- Voir sur ledauphine.com.

- Voir sur france3-regions.francetvinfo.fr.

- Voir sur bfmtv.com.

- Voir sur midilibre.fr.

- Voir sur midilibre.fr.

- Voir sur francebleu.fr.

- La population de loups augmente en France

- « Bilan du suivi hivernal de la population de loups / Hiver 2016-2017 »

- « Le loup : biologie et présence en France »

- « La France compte de plus en plus de loups », Le Monde.fr, (lire en ligne).

- De plus en plus de loups en France, journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, n° du 17 février 2021.

- « Bilan du suivi hivernal de la population de loups – Hiver 2020/2021 » [PDF], sur Office français de la biodiversité, (consulté le )

- « Bilan du suivi estival de la population de loups – été 2021 » [PDF], sur Office français de la biodiversité, (consulté le )

- « N°36 Bulletin Loup septembre 2017 », ONCFS,

- « Un photographe sur les traces du loup de l’Aubrac », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- ferus

- lafranceagricole

- francebleu

- Audrey Garric, « Le gouvernement autorise l’abattage de 40 loups dans l’année », Le Monde, (résumé).

- Audrey Garric, « Le gouvernement expose son plan loup pour les six prochaines années », Le Monde, (lire en ligne)

- « Plan national d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage », sur agriculture.gouv.fr, (consulté le )

- NOR : DEVN0752752A.

- L. Radisson, « Protection du loup : l'Aspas saisit la Commission européenne », Actu-environnement, 20 juin 2011.

- R. Gransaigne d'Hauterive, Dictionnaire des racines des langues indo-européennes, Paris, Larousse, 1949

- ↑ Pierre-Yves Lambert, La langue gauloise, errance.,

- agence-web-platinum.com, « Histoire de la Louveterie », sur louveterie.com (consulté le ).

- « Le loup dans les fables de Jean de la Fontaine » (consulté le ).

- « L'histoire de la Bête du Gévaudan », sur betedugevaudan.com (consulté le ).

- Musée du loup, Le Cloître-Saint-Thégonnec.

- Site du Muséoloups.

Annexes

Bibliographie

- Julien Alleau, « À qui peut-on faire croire ce genre de sornettes ? », Sens-Dessous, Édition de l'Association Paroles, no 12, , p. 51-62 (lire en ligne).

- Hervé Boyac (dir.), Le Loup : Un nouveau défi français, Allain Bougrain Dubourg (préface), Yves Paccalet (préface), Editions De Borée, coll. « Beaux livres », 2017.

- Antoine Doré, « Attention aux loups ! L'ambivalence de la menace et de sa mesure », Ethnologie française, Paris, Presses universitaires de France, no 45 « La mesure du danger », , p. 45-54 (lire en ligne).

- L. Durand-Vaugaron, « Le Loup en Bretagne pendant cent ans, 1773-1872, d'après les documents inédits », Annales de Bretagne, vol. 70, nos 70-3, , p. 291-338 (lire en ligne).

- L. Durand-Vaugaron, « Le Loup en Bretagne pendant cent ans, 1773-1872, d'après les documents inédits (suite et fin) », Annales de Bretagne, vol. 71, nos 71-2, (lire en ligne).

- Corentin Esmieu, Loup. Une vie en meute dans les écrins, Mokkö éditions, 2020.

- Éric Fabre et Julien Alleau, « La disparition des loups ou essai d’écologie historique », dans Stéphane Frioux et Émilie-Anne Pépy (dir.), L'animal sauvage entre nuisance et patrimoine : France, XVIe – XXIe siècle, Lyon, ENS Éditions, coll. « Sociétés, Espaces, Temps », 2009, (ISBN 978-2-84788-198-1), p. 25-34, lire en ligne.

- François Grout de Beaufort, Écologie historique du loup, Canis lupus L. 1758, en France, thèse d'État ès Sciences, université de Rennes I, 1988, 4 vol., 1104 p. multigr.

- François Grout de Beaufort (ill. Jeane Meunier), Encyclopédie des carnivores de France, t. 1 : Le Loup en France, éléments d'écologie historique, Puceul, Société française pour l'étude et la protection des mammifères, , 32 p. (ISBN 2-905216-09-3).

- Xavier Halard, « Le loup aux XIVe et XVIe siècles en Normandie », Annales de Normandie, nos 33-3, , p. 189-197 (lire en ligne).

- Alain Molinier et Nicole Molinier-Meyer, « Environnement et histoire : les loups et l'homme en France », Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. XXVIII, , p. 225-245 (lire en ligne).

- Alain Molinier, « État des recherches sur les loups en France à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe », dans Alain Couret et Frédéric Oge (dir.), Études / Semaine internationale de l'animal, mai 1987, Toulouse. Histoire et animal. vol. 2 : Des animaux et des hommes, Toulouse, Presses de l'Institut d'études politiques, , 552 p. (ISBN 2-903847-30-4), p. 457-462.

- Jean-Marc Moriceau, Histoire du méchant loup : 3000 attaques sur l'homme en France, XVe-XXe siècle, Paris, Fayard, , 623 p. (ISBN 978-2-213-62880-6, présentation en ligne). Réédition augmentée : Jean-Marc Moriceau, Histoire du méchant loup : la question des attaques sur l'homme en France, XVe-XXe siècle, Paris, Pluriel, coll. « Pluriel », , 634 p. (ISBN 978-2-8185-0505-2).

- Jean-Marc Moriceau, L'homme contre le loup : une guerre de deux mille ans, Paris, Fayard, , 479 p. (ISBN 978-2-213-63555-2, présentation en ligne). Réédition augmentée : Jean-Marc Moriceau, L'homme contre le loup : une guerre de deux mille ans, Paris, Pluriel, coll. « Pluriel », , 573 p. (ISBN 978-2-8185-0324-9).

- Jean-Marc Moriceau (dir.) et Philippe Madeline (dir.), Repenser le sauvage grâce au retour du loup : les sciences humaines interpellées, Caen, Pôle rural MRSH-Caen / Presses universitaires de Caen, coll. « Bibliothèque du Pôle rural » (no 2), , 254 p. (ISBN 978-2-9510796-6-3, présentation en ligne).

- Jean-Marc Moriceau (dir.), Vivre avec le loup ? : trois mille ans de conflit, Paris, Tallandier, , 618 p. (ISBN 979-10-210-0524-2).

- Claude-Catherine Ragache et Gilles Ragache, Les loups en France : légendes et réalité, Paris, Aubier, coll. « Floréal », , 255 p. (ISBN 2-7007-0264-6).

- Jean-Michel Teulière, Le Loup en Limousin, petite histoire d'une grande disparition, Éditions Souny, .

Articles connexes

Liens externes

- Fiche descriptive INPN

- Gestion adaptative de la population de loup en France : du monitoring à l’évaluation des possibilités de prélèvements sur le site de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

- Carte de répartition du Loup gris en France

- « Le loup en France », Site de référence sur la biologie, le suivi et la gestion du loup en France, sur www.loupfrance.fr