Estang

Estang (Estang en gascon) est une commune française située dans le nord-ouest du département du Gers en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Bas-Armagnac, ou Armagnac noir, un pays s'inscrivant entre les vallées de l'Auzoue, la Gélise, la Douze et du Midou.

| Estang | |

Les arènes d'Estang. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Gers |

| Arrondissement | Condom |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Grand Armagnac |

| Maire Mandat |

Christophe Rande 2020-2026 |

| Code postal | 32240 |

| Code commune | 32127 |

| Démographie | |

| Population municipale |

665 hab. (2020 |

| Densité | 30 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 52′ 03″ nord, 0° 06′ 27″ ouest |

| Altitude | 90 m Min. 82 m Max. 157 m |

| Superficie | 22,51 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton du Grand-Bas-Armagnac |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.estang.fr |

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Loumné, l'Estang, Canal du Moulin et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (le « réseau hydrographique du Midou et du Ludon ») et quatre zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Estang est une commune rurale qui compte 665 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 1 426 habitants en 1861. Ses habitants sont appelés les Estanguois ou Estanguoises.

Le patrimoine architectural de la commune comprend deux immeubles protégés au titre des monuments historiques : les arènes Jean Bartherotte, inscrites en 1993, et l'église Notre-Dame, inscrite en 1998.

Géographie

Localisation

Estang est une commune située au nord-ouest du département du Gers, à peu de distance du méridien de Greenwich, au centre de l'ancienne province de la Gaule romaine, la Novempopulanie, qui avait pour capitale l'ancienne Elusa (Éauze). Elle se trouve dans le Bas Armagnac, zone réputée pour produire les eaux-de-vie de cette appellation. Les forêts environnantes donnent au paysage une coloration sombre qui lui a valu le nom d'Armagnac noir.

Communes limitrophes

|

Mauléon-d'Armagnac | Monclar |  | |

| Castex-d'Armagnac | N | Lias-d'Armagnac | ||

| O Estang E | ||||

| S | ||||

| Maupas | Panjas |

Géologie et relief

Dans la partie nord-ouest du Gers où se situe Estang, mais aussi une partie est du département des Landes, l'océan a laissé des dépôts marins au temps du Miocène moyen appelés "sables fauves". Ce sont ces sables qui participent à la qualité spécifique de l'Armagnac produit dans le Bas-Armagnac. La mer a légué aussi son souvenir dans des pierres où sont fossilisés, entre autres, des pectens. Autrefois il y avait dans la commune plusieurs carrières de sable exploitées où l'on pouvait parfois extraire de telles grosses pierres naturellement décorées. Estang est installé dans des paysages alternant entre coteaux, collines boisées, vignobles d'Armagnac.

Hydrographie

Le bourg est traversé par un ruisseau (l'Arbout) qui scinde le village en deux agglomérations. Il prend sa source au lieu-dit « La Houn Sante » (la Fontaine Sainte). Cette abondante source est aujourd’hui captée et sert à l’alimentation en eau potable d’une dizaine de villages alentour.

L’Estang, petit ruisseau aux rives ombragées grâce à une ripisylve limitée en pied de berge, longe le bourg. Il prend sa source à Lias-d'Armagnac et est tributaire du Midour. Sa limpidité convient aux salmonidés, ressources halieutiques ayant permis le classement d'une partie de son cours en première catégorie. Dans la commune, ses eaux vives propulsaient les aubes de deux moulins (de Lartigole et d'Ayrenx, ce dernier adroitement restauré par son nouveau propriétaire). Un troisième, aujourd'hui ruiné (de Notre Dame), était alimenté par l'Arbout surgissant de la Houn Sante. Au nord coule la Douze qui du Moyen Âge à la Révolution séparait les diocèses d’Auch et d’Aire. C'est ainsi que la paroisse d'Estang dépendit de l'archiprêtré de Mauléon, lui-même relevant du diocèse d'Aire. Au sud, coule le Midour. Dans les temps reculés, pour se rendre d’Estang à Le Houga il fallait franchir ce ruisseau à Monguilhem et poursuivre son chemin via Toujouse. La carte de Cassini indique cet unique tracé (la route directe, via Monlezun-d'Armagnac, est postérieure).

Le Loumné, affluent gauche de la Douze, prend sa source sur la commune.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[4] complétée par des études régionales[5] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Parleboscq », sur la commune de Parleboscq, mise en service en 1974[6] et qui se trouve à 15 km à vol d'oiseau[7] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 13,4 °C et la hauteur de précipitations de 884,8 mm pour la période 1981-2010[8]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Mont-de-Marsan », sur la commune de Mont-de-Marsan, dans le département des Landes, mise en service en 1945 et à 32 km[9], la température moyenne annuelle évolue de 13,1 °C pour la période 1971-2000[10], à 13,5 °C pour 1981-2010[11], puis à 13,9 °C pour 1991-2020[12].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : le « réseau hydrographique du Midou et du Ludon »[14], d'une superficie de 6 542 ha, un site présentant une diversité d’habitats relativement importante, malgré une faible représentativité des habitats d’intérêt communautaire[15].

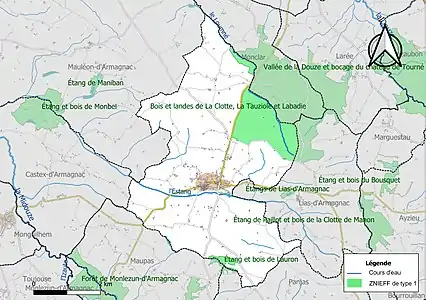

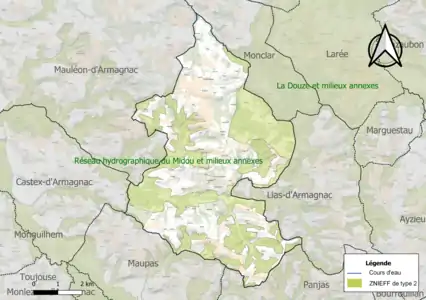

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Deux ZNIEFF de type 1[Note 5] sont recensées sur la commune[16] : les « bois et landes de la Clotte, la Tauziole et Labadie » (792 ha), couvrant 4 communes du département[17], et l'« étang et bois de Lauron » (22 ha), couvrant 3 communes du département[18] et deux ZNIEFF de type 2[Note 6] - [16] :

- « la Douze et milieux annexes » (11 575 ha), couvrant 29 communes dont 26 dans le Gers et trois dans les Landes[19] ;

- le « réseau hydrographique du Midou et milieux annexes » (6 344 ha), couvrant 43 communes dont 37 dans le Gers et six dans les Landes[20].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Estang.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Estang est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7] - [21] - [I 1] - [22]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 2] - [I 3].

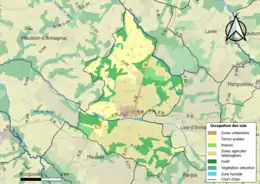

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (69,9 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (71,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (38,1 %), forêts (24,9 %), terres arables (16,1 %), cultures permanentes (15,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2,7 %), zones urbanisées (2,6 %)[23].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

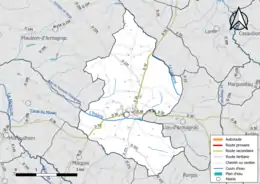

Voies de communication et transports

À sa périphérie se rejoignent les deux routes reliant Auch à Mont-de-Marsan (via Eauze) et Cazaubon à Aire-sur-l'Adour. La cité aturine est distante de 25 km et le chef-lieu de canton, Cazaubon, est à 9 km. La capitale landaise Mont-de-Marsan est le principal pôle d’attraction.

La Compagnie du Midi refusa de faire passer le tracé de la voie ferrée (Agen/Mont-de-Marsan via Port-Sainte-Marie, Nérac) par Estang plutôt que Labastide-d'Armagnac. Estang est donc un village sans gare, que l'autocar pallie (la carte du réseau des autobus départementaux subventionnés en 1929 par le Conseil général du Gers indique Estang au nombre des dessertes). Le Gers est un important département « jacquaire », ainsi la via Podiensis (la voie du Puy) passe à quatre lieues d'Estang, le contournant par le sud.

Risques majeurs

Le territoire de la commune d'Estang est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse) et séisme (sismicité très faible)[24]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[25].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 30,9 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (94,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 461 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 132 sont en en aléa moyen ou fort, soit 29 %, à comparer aux 93 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[26] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[27].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1985, 1997, 1999, 2003 et 2009. Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 2002 et 2017 et par des mouvements de terrain en 1999[24].

Estang se situe en zone de sismicité 1 (sismicité très faible)[28].

Toponymie

C’est le mot latin stagnum (eau stagnante) qui pourrait fonder étymologiquement le nom du village : les eaux de la Houn Sante rendaient marécageuse la zone située de part et d’autre du bourg (actuellement en partie occupée par le terrain de football). Toutefois une autre filiation est plausible par l’altération du mot « estanquet » et ce en référence à la halte que l’abbaye du Haget mettait à la disposition des pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Au XIXe siècle d'importants travaux de terrassement initiés par le maire Paul Dubédat permirent de franchir ce marécage créant une belle perspective de la place Saint-Martial à Notre-Dame qui s'appelle l'avenue Saint-Martial en référence à l'ancienne église.

Histoire

Préhistoire

La Préhistoire d'Estang se limite à pouvoir attester de la présence d'une occupation humaine. En effet, une hache de pierre polie non loin d'ossements (dont une mâchoire de mammifère de taille notable) a été découverte. Le lieu de cette trouvaille est une ancienne carrière (aujourd'hui comblée) sise au lieu-dit liberté. Faut-il en déduire la présence d'un campement dans un abri sous roche de la future carrière ? Campement fossilisé ensuite par l'éluvium de sable fauve.

Avant la période romaine, l'Armagnac est partagé entre trois "peuples" : les Elusates (Eauze), les Sotiates (Sos) et les Tarusates (Tursan - Aire). Empiétant sur l'extrême ouest du département, les Tarusates (gens de l'Adour et du Tursan) englobaient dans leur "cité" neuf communes du canton de Cazaubon, dont Estang.

Durant la période romaine on peut supposer que les Elusates ayant fondé Eauze ont certainement contrôlé la commune étant donné que des toponymes ont gardé une ascendance romaine certaine.

Moyen Âge

Vers 1075 il est fait mention d’un « castrum » pour désigner le village. Toutefois la polysémie de ce terme signifiant à la fois l’enceinte d’un village et une forteresse seigneuriale ne facilite pas les recherches. Qui plus est, la position excentrée de l’église Notre-Dame pourrait laisser supposer un premier peuplement à sa proximité. Il est possible qu'il s'agissait d’un village ecclésial qui se serait étendu vers le promontoire surplombant le ruisseau l’Estang, le site du Castel Vielh (à proximité de l'église Notre-Dame avec sans doute son monastère). Le Monge tout proche aurait abrité une petite communauté. Servait-il à recevoir les produits de la dîme ? Un document de 1270 atteste qu'à cette date, l'église d'Estang était ouverte au culte depuis 80 ans soit depuis 1190. Cette église est alors celle du monastère, installée à l'est de la butte (occupée par le bourg actuel - ville haute). Il semble donc s'être édifié sur le site d'occupation gallo-romaine de Courtes.

Au XIIIe siècle, on bâtit le Castelnau (aujourd'hui en partie la « ville haute ») à la structure linéaire typique, juché sur sa motte castrale, avec son église Saint-Martial, son château, ses rues rectilignes, son enceinte fortifiée, ses fossés, précédé en son point culminant d'une tour qui domine et protège. La motte féodale est toujours visible et les toponymes comme la tour, rue des fossés, embarrats, gardent la mémoire des siècles passés. L'origine est le phénomène d’« enchâtellement » de l’habitat rural en Gascogne gersoise comme dans la France du Midi. C’est pour cette raison qu’Estang est répertorié dans la catégorie des castelnaus, c’est-à-dire des agglomérations implantées au pied d’un château, le plus souvent elles-mêmes enserrées dans une enceinte. Pour protéger Estang en guettant l'ennemi des avant-postes furent créés, à savoir : Frontignan, Pémothe, Le Haget. Le Tuco, mot très ancien, signifiant éminence se situait sur une deuxième ligne de surveillance. Antérieurement, à l'est du castelnau, certainement aux environs immédiats de l'église Notre-Dame, se dressait un château. Il était mentionné dès le XIe siècle et a totalement disparu.

Extra-muros, au pied de ce qui a dû être l'enceinte primitive, s'est constitué un quartier dénommé les Embarrats desservi par une seule venelle déclive. En langue gasconne "embarrat" signifie : enclos. Peut-être le premier faubourg d'Estang ! Ceux qui étaient frappés de racisme populaire, en l'occurrence les cagots (appelés capots en Armagnac) habitaient au quartier des capots (aux environs de l'ancienne église de Saint-Pierre). Il s'agissait d'une relégation héréditaire et socio-économique vernaculaire (tout particulièrement en Gascogne). Pour sa part, la bourgeoisie terrienne résidait surtout dans la rue principale, aujourd'hui dite la « grande rue » que bordaient quelques demeures cossues. D'autres maisons de caractère sont disséminées dans le village, ces « hôtels particuliers » appartenaient souvent à des propriétaires possédant des métairies dans la campagne avoisinante. Avant le XVIIe siècle, l'usage de la pierre ne s'est pas généralisé dans la construction des maisons. Ce matériau noble n'est utilisé que pour les châteaux et églises, mais aussi pour certaines maisons appartenant à des bourgeois ou à des communautés religieuses. Les demeures urbaines sont pour la plupart à colombages, c'est-à-dire en torchis ou en briques sur une armature en bois. Ainsi, de nombreuses habitations du village et la quasi-totalité des fermes avaient des murs en torchis, épaulés de poutres, badigeonnés de chaux. La grande rue était pourvue, côté nord et sur une courte longueur, d'embans (arcades). Ils furent démolis dans les années 1960 afin de redonner à cette rue une largeur acceptable. Au demeurant, le bourg n'a quasiment rien conservé de son passé médiéval.

Depuis le traité de Brétigny (), Estang est englobé à la province d'Aquitaine, à l'ouest de la ligne de partage entre possession anglaise et comté d'Armagnac qui relève de la couronne de France. La ligne de contact des deux possessions joint en effet Bretagne d'Armagnac à Campagne d'Armagnac, Manciet, Cazaux d'Angles, Castelnau d'Angles puis enfin le fleuve Adour. Estang est donc seulement à huit kilomètres de celle-ci.

En 1309 E.N. Seguin Baron d'Estang est puni par la "confiscation de toutes les terres qu'il possédait dans le diocèse d'Aire". Édouard II d'Angleterre a rédigé cet acte, lors de son passage à Bazas, pour punir le seigneur accusé "d'accabler par les impôts et les réquisitions bourgs et monastères" dont celui d'Estang qui connaît alors une période de grande misère.

Les terres d'Estang furent détachées, en 1368, par Charles V, en faveur de Jean Ier d'Armagnac. En 1432 il le donne à Manaut de Lau Baron comte d'Estang et Marquis de Lusignan, en échange d'Espas et de 1500 écus. En 1452, toute l'Aquitaine et la Gascogne s'arrachent à la domination anglaise. Par le jeu des alliances, Estang passa à la famille d'Esparbès, illustre famille dont les armes ornent la litre funéraire peinte dans l'église.

Le cliquetis des armes n’épargna pas le village. On sait qu'Arnauld Guillem d'Armagnac gouverne pour le roi de France les villes de Marquestau, de Monclar, de Labatisde et le roi d'Angleterre, déjà maître de Lias vient de fonder des villes nouvelles destinées, avec Estang, à soutenir ses droits sur la Gascogne. C'est ainsi qu'Arnauld Guillem s'empara d'Estang sans doute après la fondation de Monguilhem. Le comte d'Armagnac, Jean, intervint, et la paix entre les belligérants fut signée en 1322.

La guerre de Cent Ans vit le passage destructeur du Prince Noir et nous en avons une trace historique grâce aux Mémoires de John Le Baker : « Le 13 octobre 1355 on logea dans la ville de Monclar dont le château se rendit. Ce même jour trois villes furent prises et incendiées. Sir John Lisle fut blessé d'un carreau à la prise du fort d'Estang. » Il reste encore une trace de ce combat de par des boulets en pierre découverts par des personnes privées, lesdits vestiges mériteraient d'entrer dans le patrimoine communal afin de les rendre pérennes à la vue des passionnés d'histoire locale. Panjas et Nogaro subirent le même sort qu'Estang.

Renaissance

La réforme a été accueillie très favorablement dans le Royaume de Navarre et Jeanne d'Albret, après Marguerite de Navarre, accorde un soutien sans réserve aux Huguenots. Le culte réformé s'était organisé dans toutes les résidences de la reine Jeanne : Nérac, Mont-de-Marsan, Hagetmau, Pau. Les nobles de sa cour avaient pour la plupart adopté la Réforme. Cependant, sur les territoires voisins soumis au roi de France, la majeure partie de la noblesse gasconne était demeurée catholique encore que, dans certaines grandes familles, la division se fût installée, une partie suivant fidèlement la foi du roi de France, l'autre celle de la cour de Navarre.

Cette situation conflictuelle allait mettre le pays à feu et à sang. Les troupes protestantes, sous le commandement du jeune chef militaire Gabriel Ier de Montgommery ravagèrent le 15 juillet 1572, l'église Notre-Dame. Dans le chœur les sculptures mutilées témoignent de la fureur iconoclaste des belligérants. L'église Saint-Martial, annexe de l'église paroissiale Notre-Dame, fut pillée et saccagée. Située à proximité de l'actuelle mairie (quasi contigüe), elle fut rasée au début du XXe siècle.

Subirent aussi le même sort les églises Saint-Barthélémy et Saint-Pierre. Le site de Saint-Pierre et sa léproserie dans le quartier des capots est encore connu. Par contre, celui de Saint-Barthélémy est plus incertain. À la suite d'une enquête demandée par Charles IX il fut établi que : « .. les gens de la religion réformée avaient massacré 79 prêtres dans le seul diocèse d'Aire. Qu'en outre ils avaient pillé, et même détruit en tout ou en partie 220 églises.. Quant à l'église paroissiale d'Estang et ses annexes...les ornements, joyaux, livres et cloches ont été pris et ravis et pillés et emportés, et lesdites églises brûlées et ruinées... ».

Le passage d'Henri IV dans la région accéléra la reconstruction de Notre-Dame. Il séjourna, dit-on, à la maison forte de la Hirle.

Révolution

En 1770, Marie Françoise Bouchard d'Esparbès, baronne et comtesse, vendit Estang au chevalier Pierre de Bastard (dit le Bastard d'Estang). Le domaine de la Forêt, ainsi qu'une maison dans la grande rue lui auraient appartenu. Avant et après la Révolution, de longs procès l'opposèrent aux habitants d'Estang, au sujet des "vacants", ces vastes espaces où pouvaient circuler librement les troupeaux des villageois et qu'il voulait confisquer à son profit. En 1791, Estang devient chef-lieu de canton. Depuis quelques années déjà, prospérait une fabrique de liqueurs au lieu-dit la Brûlerie.

Pendant la Révolution, Estang est chef-lieu de canton dans le district de Nogaro. Petite ville de 1400 habitants elle est la plus peuplée du canton. Un conflit larvé avec le seigneur du lieu devient manifeste et : "Monsieur Bastard fut forcé de tenir caché le lieu de sa résidence pour éviter la hache révolutionnaire." Le prêtre constitutionnel, Olivier Baylen, est mis en place à Estang et le curé réfractaire ainsi que son vicaire Lacomme cherchent à soulever la population contre ledit prêtre. Profitant de ces troubles et de l'interprétation des décrets les Estangois relancent leurs prétentions de propriété sur le marais du Pesqué.

XIXe siècle

Bouté hors de France par Jeanne d'Arc et les Gascons de La Hire, les Anglais vont y pénétrer de nouveau, 400 ans après et par cette Gascogne ! En conséquence, le duc de Wellington et "l'armado dous Angles" font à Estang un passage meurtrier en 1814. Soult tenta de résister vainement près d'Aire-sur-l'Adour. Eauze sera bombardée.

L'annonce du coup d'État de Napoléon III éveilla des réactions dans la commune. Les manifestations des opposants sont cependant de peu d'effet, s'il faut en croire ce commentaire : Quatre meneurs rouges se risquèrent à parcourir les rues en chantant des refrains républicains : le menuisier-coiffeur Cheyres ; l'ex-percepteur Baylin ; Dussans Paul-Emile, avocat sans le sou et le maréchal-ferrant Dambés. Ce dernier ne parlait que d'égorger les riches, les Messieurs, et de les jeter dans le puits de la ville.

L'actuelle poste fut occupée jusqu'en 1905 par le curé de la paroisse et ce en tant que presbytère. La Poste, avant la séparation de l'Église et de l'État, était dans un bâtiment sis « petite rue », à hauteur de la placette reliant cette rue à la « grande rue ». Cette place possédait jadis une halle. Cette maison devint par la suite le presbytère lorsque quelques familles la rachètent afin d'y loger un curé et ainsi mettre fin à la vacance du poste faute de résidence. En fait, ce fut une translation (la Poste occupant désormais l'ancien presbytère et le curé l'ancienne poste).

XXe siècle

Les deux Guerres mondiales provoquèrent un lourd coût humain pour le village. La première fit disparaître vingt pour cent des hommes en âge d’être mobilisés. Au monument aux morts, sur la stèle commémorative sont gravés les noms des 58 victimes. Quant à la Seconde Guerre mondiale, Estang fut le théâtre d'un violent combat, le 3 juillet 1944 et ce le même jour que le départ de Toulouse pour Dachau d'un des derniers convois de déportation, le sinistre "train fantôme". Les guerres d'Indochine et d'Algérie feront, respectivement, une victime chacune.

Événements du 3 juillet 1944

Parisot, fondateur et chef du Bataillon de l'Armagnac, apprend que des Allemands, venant de Mont-de-Marsan, ont occupé la poste de Cazaubon et le centre d'accueil des Israélites de Bégué (il s'agissait d'un des centres d'amitiés chrétiennes, dirigés par l'abbé Glasberg, permettant de convoyer jusqu'à la frontière espagnole des personnes recherchées par les nazis. Un grand nombre de réfugiés étrangers vont y transiter). Puis on signale que quatre camions allemands sont entrés à Cazaubon. Cela faisait suite à une alerte envoyée par des miliciens et autres collaborateurs à la Feldgendarmerie.

Huit pensionnaires ont été arrêtées et sur les informations données par les mêmes : "...Le major Obermann, commandant les deux Kompanie.. d'aller vers Maupas et le camp de terroristes signalés, passant par Estang" (Familles juives dans le Gers - 39/45). Parisot décide alors d'effectuer une attaque. En fait, à proximité du village d'Estang, il tombe inopinément sur une colonne de quarante camions. Les jeunes recrues du bataillon opposent une résistance farouche face à des soldats mieux armés et entraînés. Il faut plus de quatre heures aux Allemands pour atteindre Estang, tandis que les maquisards se replient, laissant un des leurs tué, et un prisonnier.

Les Allemands fouillent les maisons et en incendient plusieurs, puis ils prennent vingt otages parmi la population. Huit d'entre eux seront exécutés ainsi que le maquisard fait prisonnier (application de la loi du talion attendu que les Allemands eurent neuf tués et 27 blessés). Le choix des huit personnes ne semble pas avoir été la résultante d'un tirage au sort mais très probablement le fruit d'un fichage préexistant de la population voire de dénonciations (l'officier allemand parlant correctement le français était accompagné d'un Français qui interrogea plusieurs civils gardés au carrefour). Après la rafale, et avant que le peloton ne repasse devant eux, l'officier s'adressa aux civils gardés au carrefour de Pinay : « Vos partisans ont attaqué ma colonne, alors que nous venions sans intention de combat.. Nous avons 9 tués et de nombreux blessés. Découvrez-vous devant vos morts, car vos camarades sont fusillés en représailles.. C'est la guerre et c'est aussi malheureux pour vous que pour nous. »

À l’endroit où furent fusillés les neuf otages, un monument a été érigé, inauguré le 3 juillet 1948. Un odonyme local (rue du 3-Juillet-1944) rappelle également cet événement.

En plus des otages, cette bataille aura comme effets collatéraux deux victimes civiles tuées. Quant au bataillon de l'Armagnac, au moment du combat, il perdra deux résistants. La déportation atteignit aussi le village et quatre de ses habitants en furent les victimes innocentes. Une habitante fut internée à Buchenwald en 1944-1945 et trois gendarmes de la brigade à Dachau. Deux d'entre eux moururent dans le cadre de cette déportation ; une plaque apposée sur le bâtiment de l'ancienne caserne de gendarmerie en témoigne.

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

Au XIXe siècle, Estang dépassait le millier d’habitants. L’hémorragie de la Grande Guerre, la politique paysanne du fils unique que le père marie avec une fille unique (évitant ainsi la dispersion du patrimoine foncier) et l’exode rural plus tardif contribuèrent à réduire de plus de moitié la population de ce village. En période estivale, le complexe des Lacs de Courtes avec son parc résidentiel de loisirs et son camping gonfle temporairement les effectifs :

- pour la période 1962-1969, on comptait 76 naissances pour 84 décès ;

- pour la période 1990-1999, on comptait 39 naissances pour 108 décès.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[30]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[31].

En 2020, la commune comptait 665 habitants[Note 8], en augmentation de 4,23 % par rapport à 2014 (Gers : +0,63 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

Depuis la Convention nationale existait une école laïque, libre et payante mais le maître d'école manifestait un réel déficit de compétences et de pédagogie.

Pour se mettre en conformité avec la loi Guizot de 1833 faisant obligation d'ouvrir une école de garçons dans toutes les communes de plus de 500 habitants, Estang eut la sienne en 1834. Elle était au-dessus de la halle (démolie vers 1883) située sur la place des tilleuls (aujourd'hui Francis Jammes). Ce local était en mauvais état et les élèves y étaient entassés. Son premier instituteur était Jean Lafontan originaire de Le Houga et qui prêta serment en ces termes : « Je jure fidélité au roi des Français, obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume. »[34]

Manifestations culturelles et festivités

Estang a eu, dès le XIXe siècle, une harmonie : la « Renaissance d’Estang ». Cette société musicale fut fondée en 1893. Elle fut invitée en 1901 au concours d’Alger et s’y tailla un beau succès. Depuis, elle n'a jamais cessé d’exister. Ainsi a-t-elle assuré à Estang et aux commune voisines sa présence à toutes les cérémonies et chaque fois que son concours lui fut demandé. S'étant pérennisée tout au long du XXe siècle elle perdure en ce XXIe siècle.

Sports

Estang a compté une équipe de rugby avant de passer au football dans les années 1930. C'est en 1941 que fut créée l'Union Sportive d'Estang réunissant aussi des jeunes footballeurs des villages d'alentour. D'abord rattachée au district du Landes, elle s'impose dans celui du Gers et remporte cinq titres en 1968. Elle forme encore des jeunes et structure le Rassemblement du Bas-Armagnac. La course landaise est plus ancienne : elle fait partie chaque année du programme des fêtes patronales.

Économie

Revenus

En 2018 (données Insee publiées en ), la commune compte 323 ménages fiscaux[Note 9], regroupant 589 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 18 250 €[I 4] (20 820 € dans le département[I 5]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 6] | 8 % | 8,8 % | 9,3 % |

| Département[I 7] | 6,1 % | 7,5 % | 8,2 % |

| France entière[I 8] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 333 personnes, parmi lesquelles on compte 76,7 % d'actifs (67,3 % ayant un emploi et 9,3 % de chômeurs) et 23,3 % d'inactifs[Note 10] - [I 6]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est supérieur à celui du département, mais inférieur à celui de la France.

La commune est hors attraction des villes[Carte 3] - [I 9]. Elle compte 129 emplois en 2018, contre 145 en 2013 et 179 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 232, soit un indicateur de concentration d'emploi de 55,7 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 46,6 %[I 10].

Sur ces 232 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 47 travaillent dans la commune, soit 20 % des habitants[I 11]. Pour se rendre au travail, 90,3 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 1,7 % les transports en commun, 2,9 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 5 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 12].

Secteurs d'activités

61 établissements[Note 11] sont implantés à Estang au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 12] - [I 13].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 61 | ||

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 11 | 18 % | (12,3 %) |

| Construction | 6 | 9,8 % | (14,6 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 21 | 34,4 % | (27,7 %) |

| Activités financières et d'assurance | 1 | 1,6 % | (3,5 %) |

| Activités immobilières | 2 | 3,3 % | (5,2 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 7 | 11,5 % | (14,4 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 9 | 14,8 % | (12,3 %) |

| Autres activités de services | 4 | 6,6 % | (8,3 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 34,4 % du nombre total d'établissements de la commune (21 sur les 61 entreprises implantées à Estang), contre 27,7 % au niveau départemental[I 14].

Entreprises et commerces

L'entreprise ayant son siège social sur le territoire communal qui génère le plus de chiffre d'affaires en 2020 est[35] :

- Les Lacs De Courtes, terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (236 k€)

Agriculture

La commune est dans le Bas-Armagnac, une petite région agricole occupant une partie ouest du département du Gers[36]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 13] sur la commune est la viticulture[Carte 4].

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 63 lors du recensement agricole de 1988[Note 15] à 39 en 2000 puis à 28 en 2010[38] et enfin à 21 en 2020[Carte 5], soit une baisse de 67 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 51 % de ses exploitations[39] - [Carte 6]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 1 165 ha en 1988 à 821 ha en 2020[Carte 7]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 18 à 39 ha[38].

Culture locale et patrimoine

Église Notre-Dame ( Inscrit MH (1998))

Inscrit MH (1998))

L'église est inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 1998[40].

Des trois églises de 1860 (au XVIe siècle on en comptait quatre) il ne reste plus que Notre-Dame dont le chœur et ses deux absidioles sont de style art roman (voûte en cul-de-four). Sa construction a duré une cinquantaine d’année, de 1150 à 1200 environ[40]. Elle fut bâtie au lieu-dit Castelbielh. Le chœur comprend des arcades portées par des colonnes reposant sur une ample banquette de pierre.

Cela rappelle le siège antique que l'on retrouve dans les constructions claustrales. Le plus ancien des chapiteaux au-dessus des colonnes du chœur représente un groupe de lions de style roman, tandis que les quatre derniers, à feuilles d’acanthe, tendent vers le style gothique. La rénovation liturgique impulsée par Vatican II a permis d'ôter l'imposant autel de marbre blanc qui occultait les colonnes et les chapiteaux du fond.

Le nouvel autel, plus sobre et de style roman, a été offert par un généreux donateur estangois. Au chœur, les anciens vitraux à l'imagerie sulpicienne ont été remplacés par de nouveaux de facture moderne (œuvre d'un verrier folgarien.) Lors de la dernière restauration (les années 1960) furent découverts sur les murs de deux chapelles latérales sud les restes d'un décor peint avec une litre funéraire et des personnages nimbés portant une croix de procession.

Cette église a été ruinée en grande partie par les guerres de religion. En 1572, les huguenots, sous les ordres de Montgomery, endommagent le transept et la nef[40]. Ils seront reconstruits à la fin du XVIe siècle, mais l’église se détériorera rapidement. Il faudra attendre le XIXe pour que sa restauration soit achevée. Les travaux de réfection commencent au XIXe siècle et c'est l'architecte départemental Léopold Gentil qui proposa un avant-projet en 1862 avec agrandissement de l'édifice[40].

On ajoute donc une travée à la nef et l’on reconstruit le clocher et la sacristie. À ce clocher-porche (avec croisée d'ogives) est plaqué au sud-ouest une tourelle d'escalier hexagonale. Pour avoir une idée du clocher originel il faut se munir de jumelles et les pointer vers l’œil-de-bœuf du transept sud (le vitrail le représente).

Le projet fut mené à terme par l'architecte Hippolyte Durand (1801-1882) et ce à partir de 1868[40]. Ledit architecte fit les plans de la crypte de Lourdes inaugurée en 1866 (en présence de Bernadette Soubirous) et de la basilique de l'Immaculée Conception (construite de 1866 à 1871).

Les arènes

À la fin du XIXe, bien peu de villages étaient dotés d'arènes : pour contenir les vaches de course des chars à bœufs servaient de palissade. C'est donc à l'initiative de cinq Estangois soudés autour de Léopold Dubos né en 1876 (trente ans président du Syndicat des fêtes d'Estang) que fut lancée l'idée de construire une arène. C'est sur un terrain marécageux qu'elle fut édifiée avec l'accord du maire Ernest Caillebar.

Le coût des travaux avait été estimé à 36 000 F de l'époque et donc ces six estangois se cotisèrent pour réunir cette somme (Léopold Dubos - quincaillier, Labassa - mari de la receveuse des Postes, Hyppolyte Dupuy - marchand de porcs, Rande - épicier, Adrien Barbe - boucher et Jean Bartherotte - maçon). La partie ouest a été construite en dur en 1901. Il fut décidé, d'entrée, de donner un toit aux gradins en bois pour les protéger des intempéries, et de poursuivre cette magnifique charpente à chaque reprise des travaux. Au moment de la guerre 1914-1918, la partie est était en construction.

La mobilisation et l’élan patriotique des ouvriers contraignirent à abandonner le chantier. C'est donc plus tard, en 1919, que d’autres procédèrent à la finition de cette tranche de travaux. Des gradins de fortune clôturaient le reste mais ils avaient terriblement souffert durant la guerre et au lieu de les renouveler il fut décidé de tout construire et de tout recouvrir. Les propriétaires fournirent le bois, la commune aida à payer le reste. Par conséquent, commencées en 1901 ces arènes furent achevées en 1930 et c'est le 3 septembre 1939 que le Syndicat des fêtes d'Estang décida de les céder à la commune, moyennant remboursement. Pendant trente ans, paysans et artisans se sont retroussés les manches pour construire, à temps perdu, leur arène. Il y a ceux qui abattirent les chênes; ceux qui les scièrent. Ceux qui clouèrent les planches et montèrent chevrons et voliges. Tout cela sans demander un sou ! Elles furent légèrement agrandies en 1974 à la demande de Léon Hugo, alors maire.

En 1984 elles furent inscrites au répertoire des monuments historiques et en 1994 à l'ISMH. Elles portent le nom d’un aficionado local qui fut au nombre des fusillés du 3 juillet 1944, Jean Bartherotte. Ce dernier, maçon de son état, fut l'architecte et le maître d'ouvrage dudit édifice. Le 19 août 1984 elles eurent la visite inopinée du président de la république en la personne de François Mitterrand qui présida ainsi une course landaise. Une plaque commémore l’événement.

Autres édifices du petit patrimoine

- Château de Castex d'Armagnac, résidence privée de la famille de Saint-Pastou.

- Chapelle du Couvent

C'était la chapelle de l’ancien couvent des Filles de Marie qui fut construite par la volonté de la famille de Du Cor de Duprat. Cette communauté religieuse suscita la création d’une école primaire privée (une enquête de 1854 mentionne 75 filles et une institutrice). Cette fondation eut lieu en 1853 et l'école existait encore en 1903, mais lesdites marianistes durent se retirer ensuite en raison du décret du gouvernement contre l'enseignement religieux.

Le bâtiment est aujourd’hui démoli et la chapelle attenante relève d’une ruine annoncée. L’entrée en est barrée par les broussailles et le lierre attache ses griffes dans les lézardes.

À l'entrée de la chapelle susvisée, siège sur un socle en pierre une belle croix en fer forgé, présente depuis plus d'un siècle et demi. Elle fut implantée là en souvenir d'une mission qui eut lieu dans la paroisse en 1854. Elle est ornée de sarments de vigne avec grappes et feuilles (en fonte). Au centre de la croix : rayonnements du soleil, couronne d'épines, agneau reposant sur le livre de l'apocalypse.

- Bâtiment de l'école communale

L'école d'Estang.

Il s'agit d’un bel ensemble achevé en 1895 et construit sous le mandat de monsieur Ernest Caillebar, maire de 1888 à 1908.

- Ancien lavoir

Jadis, là où surgissaient les eaux limpides de la Hount Sante, trônait un lavoir à impluvium. Sa charpente protégeait les lavandières des caprices du temps. À cette époque, les lavoirs étaient des lieux de convivialité pour les femmes jusqu'à l'arrivée de l'adduction d'eau et surtout de la machine à laver le linge.

Pourquoi porte-t-elle cette dénomination de « sainte » ? Peut-être une parmi les fontaines miraculeuses que l'on rencontre un peu partout et qui correspondent à un très ancien culte des « eaux jaillissantes » omniprésent dans l'héritage spirituel de la France rurale. L'étymologie du terme gascon hount signifie œil, fenêtre transparente entre l'existence humaine et le monde souterrain : lorsqu'une source tarissait, on disait que la fée avait fermé l'œil. Croyances chrétiennes, magiques et animistes s'entremêlant...

Personnalités liées à la commune

- Allemanne : dame d'Estang au cours du Moyen Âge et poétesse, elle eut un commerce intellectuel très actif avec un des plus célèbres troubadours de son temps, Giraut de Bornelh. et possédait le château féodal de Fondat sis à Saint-Justin qu'en 1298 elle céda à la vicomtesse de Marsan, fille de Gaston VII de Béarn[41] ;

- Arnaud-Seguin : seigneur d'Estang, vers 1273 il fut député à l'assemblée de la cour générale de Gascogne tenue à Saint-Sever par Édouard Ier d'Angleterre ;

- La famille d’Espardès de Lussan d’Aubeterre, le Bastard d’Estang : propriétaires des lieux avant la révolution ;

- Robert Tarride du Haget (vers 1702-1757) : écuyer né à Estang, immigrant en Acadie, major des troupes de l’Isle Royale et chevalier de Saint Louis, il épousa le 25 septembre 1737 Marguerite Rousseau de Chamoy et ce à Louisbourg (ancienne place forte et ancien grand port de pêche pour la morue) et possédait une des plus grandes résidences privées de cette ville ;

- Abbé Paul Tallez (1846-1938) : écrivain en langue gasconne né à Estang, professeur au séminaire d'Auch et auteur de quelques courts poèmes et chansons (texte et mélodie) ;

- Francis Jammes (1868-1938) : écrivain auteur de « L’église habillée de feuilles » et que lui inspira l’église de Maupas toute proche, il séjourna plusieurs fois à Estang où vivait sa sœur ;

- Joseph-François Poeymirau (1869-1924) : général collaborateur de Lyautey au Maroc, inhumé dans le cimetière d'Estang ;

- Jean Capdeville (1912-1977) : résistant et homme politique né à Estang ;

- Nicolas Dessum (1977-) : sauteur à ski français originaire d'Estang par son père et scolarisé un temps à l'école d'Estang où résidaient ses grands-parents.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | D'or à la vache landaise et à l'écarteur au naturel; flanqué en pal de pourpre, chaque flanc chargé d'un pampre de vigne d'argent feuillé de deux pièces et fruité d'une, soutenu d'une larme du même; le tout sommé d'un chef de sable chargé de l'inscription « ESTANG » en lettres capitales d'or. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Bibliographie

- Georges Courtès (dir.), Communes du département du Gers, vol. II : Arrondissement de Condom, Auch, Société archéologique et historique du Gers, , 469 p. (ISBN 2-9505900-7-1, BNF 39919209)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Estang sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[13].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[37].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Estang » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Gers » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Estang » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Gers » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Estang » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Estang » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Gers » (consulté le ).

Autres sources

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Parleboscq - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Estang et Parleboscq », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Parleboscq - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Estang et Mont-de-Marsan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Mont-de-Marsan - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Mont-de-Marsan - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Mont-de-Marsan - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune d'Estang », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7200806 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune d'Estang », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « bois et landes de la Clotte, la Tauziole et Labadie » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF l'« étang et bois de Lauron » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF « la Douze et milieux annexes » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « réseau hydrographique du Midou et milieux annexes » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune d'Estang », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune d'Estang », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- Plan séisme

- « Les maires de Estang », sur Site francegenweb, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Archives départementales 32.

- « Entreprises à Estang », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune d'Estang - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département du Gers » (consulté le ).

- « Eglise Notre-Dame », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le ).

- Saint Austinde par l'abbé A. Breuils - 1895 - p. 107.