Catenoy

Catenoy est une commune française située dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France.

| Catenoy | |||||

La mairie. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Hauts-de-France | ||||

| Département | Oise | ||||

| Arrondissement | Clermont | ||||

| Intercommunalité | CC du Clermontois | ||||

| Maire Mandat |

Michel Rubé 2020-2026 |

||||

| Code postal | 60840 | ||||

| Code commune | 60130 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Catenoysiens, Catenoysiennes | ||||

| Population municipale |

1 035 hab. (2020 |

||||

| Densité | 82 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 22′ 09″ nord, 2° 30′ 41″ est | ||||

| Altitude | Min. 53 m Max. 163 m |

||||

| Superficie | 12,61 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Clermont | ||||

| Législatives | 7e circonscription de l'Oise | ||||

| Localisation | |||||

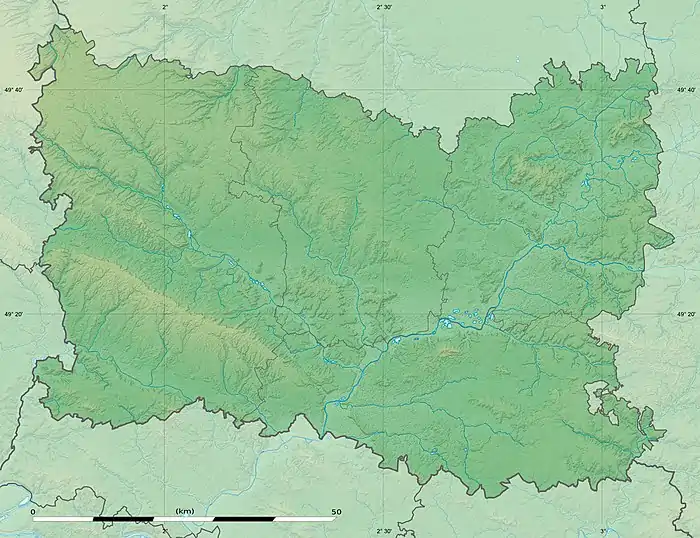

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Oise

Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | https://www.catenoy.fr/ | ||||

Ses habitants sont appelés les Catenoysiens et les Catenoysiennes.

Géographie

Localisation

Catenoy est un bourg périurbain du Plateau picard situé à 61 kilomètres au sud d'Amiens, à 32 kilomètres à l'est de Beauvais, à 23 kilomètres à l'ouest de Compiègne et à 58 kilomètres au nord de Paris. Il est traversé par la route nationale 31.

Au début du XIXe siècle, le territoire communal était décrit comme constitué d'une « vaste plaine dépourvue d'eau courante, bornée au midi par des coteaux boisés[1] ».

Communes limitrophes

Topographie et géologie

Le territoire se constitue en une vaste plaine dépourvue d'eau, bornée au sud par des coteaux boisés[2]. Celui-ci comprend une colline, une vallée large et une pente allongée où commence le plateau picard, et présente des différences d'altitude assez considérables[a 1]. La commune s'étend entre 53 mètres et 163 mètres d'altitude. La mairie du village se situe à 61 mètres d'altitude. Le point le plus bas se situe sur la route départementale 10, au sud-est, près de la limite communale et le point le plus élevé du territoire se trouve au sommet du bois des Côtes, au sud. Ce dernier forme un plateau dominant le centre et le nord de la commune, au sud, dont les pentes s'inclinent de 163 à 75 mètres d'altitude vers le chef-lieu. L'extrémité est de ce plateau, culmine à 157 mètres au Camp de César. Le reste de la commune est situé sur une plaine inclinée vers le sud (fond de la mare), où se trouve à son point culminant le hameau de Luchy à 113 mètres d'altitude. À l'extrême nord du territoire, la ferme du bois de Luchy se localise à 106 mètres. Le hameau de Saint-Antoine, dans le prolongement nord du village, se trouve à 66 mètres, Visigneux (au nord-est du chef-lieu) à 64 mètres, Villers (à l'est du village) à 62 mètres et Courcelles (au sud-ouest), à 62 mètres d'altitude. Au sud-est, la vallée Beudron forme une partie de la limite communale avec Sacy-le-Grand. Près de la ferme du bois de Luchy se trouve l'ancienne fosse dite du Saint-Suaire, qui témoigne de la géologie du territoire[3].

Le grand plateau crayeux de Picardie a sa limite sur le territoire. La craie blanche paraît au nord du village, et elle arrive même très près des coteaux du Bois des Côtes, puisqu'on la voit dans la Grande rue. Elle se montre aussi dans un affleurement entre le tertre et le hameau de Villers. Il y a près de Luchy quelques dépôts de sable peu épais. L'escarpement au-dessus du chef-lieu laisse voir dans le bas, du sable quartzeux rubané, à gros grains verts. La même disposition de sable contenant des concrétions calcaires tuberculeuses règne autour du cap qui porte le camp de César. Le plateau du camp montre des lits de sable roux et blanc. Les rognons calcaires blanc paraissent à la surface.

Le talus des coteaux est couvert d'un dépôt sablonneux formant terrasse, qui paraît avoir été transporté ou remanié par les eaux. On y trouve beaucoup de petits galets, et en plusieurs lieux des lits ou amas de coquilles fossiles brisées pareilles à celles qui accompagnaient les lignites du Soissonnais. On en voit en quantité au-dessus de Villers où les champs sont remplis de cyrènes brisées[4].

La commune se trouve en zone de sismicité 1, c'est-à-dire très faiblement exposée aux risques de tremblement de terre[5].

Hydrographie

%252C_portail_et_puits%252C_rue_de_Nointel_1.JPG.webp)

La commune n'est arrosée par aucun cours d'eau, mais a des sources à flanc de coteau, dont les excédents éventuels, ainsi que les eaux de pluie, s'écoulent vers Nointel. Il s'agit notamment de la source du Marais, la fontaine Trinquette (la plus profonde de la commune), la fontaine Aimable (découverte au XIXe siècle), la fontaine Froide, la fontaine de Butée[6], qui alimentaient les besoins des habitants de la commune jusqu'à l'installation de l'eau courante au XXe siècle[7].

Dans la partie nord du territoire communal les puits avaient une profondeur atteignant 80 mètres. Il existait autrefois une mare et un puits sur la place du village, une autre, appelée la mare à Baccat vers l'emplacement actuel du monument aux morts, qui collectait les eaux de pluie et limitait les risques d'inondations, tout en permettant aux animaux de s'abreuver, l'ancienne mare de Villers. Elles ont été supprimées progressivement à partir des années 1960[6].

Celles qui subsistent sont sèches au cours des étés[a 2]. On les trouve au nord et à l'ouest du village, au hameau de Saint-Antoine, ainsi qu'à la ferme de Luchy. Un réservoir se trouve également le long de la route départementale 137 dans le bois des Côtes, au sud[3]. Les zones les plus basses du territoire, entre la D 931 et le bois des Côtes, sont situées au-dessus de plusieurs nappes phréatiques sous-affleurantes[8].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[9]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[10].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[13] complétée par des études régionales[14] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Airion », sur la commune d'Airion, mise en service en 1989[15] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[16] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,9 °C et la hauteur de précipitations de 663,5 mm pour la période 1981-2010[17]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Beauvais-Tillé », sur la commune de Tillé, mise en service en 1944 et à 31 km[18], la température moyenne annuelle évolue de 10,4 °C pour la période 1971-2000[19] à 10,6 °C pour 1981-2010[20], puis à 11,1 °C pour 1991-2020[21].

Milieux naturels

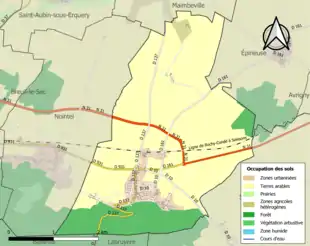

Hormis le tissu urbain, qui, en 2014, compose à 5,7 % la commune sur 71 hectares, la commune est constitué à 75,6 % de cultures sur 948 hectares.

L'ensemble des espaces boisés que comprend le bois des Côtes au sud, le bois de Courcelles au sud-ouest, le bois de Catenoy au sud-est, le bois de Luchy au nord et une partie du bois de Favières à l'est rassemble 215 hectares pour 17,2 % de la superficie. On compte 13 hectares de terrains nus et 4 hectares de vergers et prairies[22] - [3]. Le bois des Côtes est constitue une Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1[23] et se trouve sur le passage d'un corridor écologique potentiel[24].

Urbanisme

Typologie

Catenoy est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [25] - [26] - [27].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire regroupe 1 929 communes[28] - [29].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (77,5 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (78,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (76,4 %), forêts (16,3 %), zones urbanisées (6,2 %), zones agricoles hétérogènes (1,1 %)[30].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[31].

Morphologie urbaine

Le quartier Saint-Antoine, l'Usine proche, l'ancien hameau de Saint-Vaast sont groupés près de l'ancienne route nationale. Mais des constructions les ont réunis au village. Au sud du village, au bas du chemin descendant du coteau, est l'ancien hameau du Fayel, également réuni au village. À l'est de Catenoy sont, très voisins l'un de l'autre, Villers et Visigneux. Le petit hameau de Luchy, comprenant deux fermes, est à deux kilomètres et demi du centre. Plus au nord se trouve la ferme du bois de Luchy[a 3].

Lieux-dits, hameaux et écarts

Il existe plusieurs hameaux, tous situés, comme le village, au pied du versant nord de la montagne de Liancourt ou Bois des Côtes : Courcelles, la Gare, Saint-Antoine, l'Usine, Villers et Visigneux, et deux écarts : Luchy et la ferme du bois de Luchy, bâtis en limite de la plaine picarde, presque en limite communale[32].

Habitat et logement

En 2018, le nombre total de logements dans la commune était de 449, alors qu'il était de 425 en 2013 et de 426 en 2008[I 1].

Parmi ces logements, 94,4 % étaient des résidences principales, 1,6 % des résidences secondaires et 4 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 95,7 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 4,3 % des appartements[I 2].

Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements à Catenoy en 2018 en comparaison avec celle de l'Oise et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi une proportion de résidences secondaires et logements occasionnels (1,6 %) inférieure à celle du département (2,5 %) mais supérieure à celle de la France entière (9,7 %). Concernant le statut d'occupation de ces logements, 84,1 % des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement (86,8 % en 2013), contre 61,4 % pour l'Oise et 57,5 pour la France entière[I 3].

Voies de communication

La commune est desservie par la route nationale 31, reliant Rouen à Reims par Beauvais et Compiègne, et qui traverse le territoire d'ouest en est, ne touchant les habitations qu'au quartier Saint-Antoine.

Son tracé a été rectifié au XIXe siècle, en direction de Compiègne par rapport à la route précédente et au chemin antique. La chaussée a été élargie dans les années 1960 pour répondre au trafic croissant des camions[a 2]. Depuis 2012, elle est déviée du hameau de Saint-Antoine par une voie express débutant à Breuil-le-Sec et se terminant provisoirement à l'est du village. Il s'agit du principal axe routier traversant le territoire. À terme, son tracé sera entièrement en deux fois deux voies jusqu'à Compiègne. L'ancienne route a été déclassée en RD 931 de Catenoy à Clermont en passant par Nointel.

La route départementale 10, débutant à l'est de Saint-Antoine sur la RD 931, rejoint la commune voisine de Sacy-le-Grand et se termine à Saint-Martin-Longueau. La route départementale 137, reliant Maimbeville à Noailles, arrive de cette première commune par le nord au hameau de Saint-Antoine par la rue du Maimbeville où elle croise la RD 931 puis traverse et quitte le village par le bois des Côtes par la rue de Liancourt. La route départementale 161, débute au commencement de la route départementale 10 à l'est de Saint-Antoine, suit la rue de la Gare et se dirige vers Épineuse. Plusieurs voies communales se situent sur le territoire et relient Catenoy à Nointel, la RD 137 à Courcelles, Catenoy à la route nationale 31 par Villers, la RD 137 à la RD1 61 par Luchy ainsi que Luchy à la ferme du bois de Luchy[3].

L'aéroport de Beauvais-Tillé se trouve à 30,6 km à l'ouest de la commune et l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle se trouve à 40,6 km au sud. Il n'existe aucune liaison entre la commune et ces aéroports par des transports en commun.

La Trans'Oise, voie verte reliant Beauvais à Catenoy, longe la RD 931. Elle devrait être prolongée à terme vers Compiègne. La variante de l'avenue verte reliant Londres à Paris traverse la commune par la route départementale 10 puis par les rues de Sacy-le-Grand, des Buttes, de Courcelles et de Nointel[33].

Le circuit de randonnée no 12 du GEP Centre Oise traverse également la commune par Courcelles, Catenoy, la vallée Beudron puis par le mont César, dans le bois des Côtes[34].

Transports

La gare la plus proche est celle de Liancourt-Rantigny à 6,7 kilomètres au sud-est sur la ligne de Paris-Nord à Lille. Située sur la même ligne, la gare de Clermont-de-l'Oise se trouve à 7 kilomètres à l'ouest. Elles sont desservies par des trains TER Hauts-de-France qui effectuent des missions entre les gares de Paris-Nord, ou de Creil, et de Saint-Just-en-Chaussée ou d'Amiens.

La commune est desservie par le réseau Keolis Oise du conseil général de l'Oise par la C8 reliant le village à Agnetz, la LR33B de Catenoy à Breuil-le-Vert par Clermont, LR33-Renf de Clermont à Compiègne et LR33-Compiègne effectuant le même trajet. Une ligne de transports scolaires relie le village aux établissements secondaires de l'agglomération de Clermont[35]. Une navette de regroupement pédagogique intercommunal relie l'école primaire communale de Maimbeville à Catenoy et au hameau de Luchy[36].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes « Castenetum » vers 1010, « Castiniacum », « Castenoix », « Casthenoy » et « Catte Noix » en 1726. En picard, il se prononce « Catnoé ». Ce fut tout d'abord un fundus gallo-romain. Son nom indique un lieu planté de châtaigniers. Le suffixe latin -etum a laissé le y final[a 2].

L'ancien hameau du Fayel a un nom signifiant lieu où poussent les hêtres : « Fagetum ». Le hameau de Courcelles, petite cour, petit domaine, se nommait « Castenatum » vers 1169, « Corceles » en 1246. Visigneux s'appelait « Visignolium » vers 1250, « Visigneul » en 1517. Luchy fut un fundus gallo-romain, domaine de Luciacum. Villers fut ainsi nommé car c'était une possession de la maison de Villers-Saint-Paul. La ferme du bois de Luchy prit ce nom à la suite du défrichement d'une grande étendue boisée voisine de Maimbeville[a 3].

Histoire

Préhistoire

En 1845 est découvert à Catenoy un tumulus qui protégeant une sépulture renfermant entre 22 et 26 squelettes humains de l'époque préhistorique, confondu avec le rempart daté des Gaulois. Il s'agit d'une grande cavité, dallée de pierres brutes, ayant 3 à 4 mètres de côté, avec des squelettes superposés. On y a découvert aussi de petits objets. Certains ossements portent des traces de feu. Les silex proviennent très certainement des carrières qui sont plus tard reconnues au nord de Catenoy et Nointel, à Fitz-James, Saint-Aubin-sous-Erquery. Il n'a pas été trouvé là des objets en bronze. Mais des découvertes indiquent que ce promontoire est occupé par des peuples possédant l'art de polir le silex et l'art de la poterie. Un examen approfondi des lieux fait apparaître que les Gaulois (les Bellovaques) y ont installé une fortification, ainsi qu'un habitat. Le camp est défendu vers l'ouest, côté où il est relié au plateau, par une voie de 7 à 8 mètres d'élévation et environ 12 mètres d'épaisseur. La superficie totale occupée par l'ouvrage et ses défenses est approximativement de 4,5 hectares.

Antiquité

Lorsqu'en 51 avant Jésus-Christ, les légions romaines installent, plus à l'ouest sur le plateau, ce qui devient le Grand camp, elles occupent aussi cet emplacement parfaitement situé pour la surveillance des plaines nord et est et adaptent les fortifications gauloises à leur propre technique, leurs ouvrages étant de dimensions moins considérables que ceux des Bellovaques.

Haut Moyen Âge

En 1839 des sarcophages furent trouvés au camp. Plus récemment, l'exploitation de la carrière du Fayel, près de la RD 137, en met d'autres au jour. Ils sont mérovingiens, comme en témoigne une francisque. D'autres se trouvent à Saint-Vaast, le hameau disparu. Cette pointe avancée, dite camp César, ne semble pas avoir plus tard joué un rôle militaire important[a 4]. Une des anciennes chaussées Brunehaut, qui venait de Saint-Martin-Longueau, se sépare, sur le territoire de Sacy-le-Grand, en deux voies qui passent : l'une (La haute-Chaussée) aux bois de Favières et de Luchy, l'autre (la Basse-Chaussée) en direction du bois de Nointel. Ce sont maintenant des chemins secondaires[a 5]. À l'emplacement du hameau de Courcelles fut un castellum de la défense du Grand camp. Luchy fut un fundus gallo-romain, domaine de Luciacum[a 3].

Moyen Âge central

Au Moyen Âge Catenoy est le siège d'une châtellenie qui dépendt du comté de Beauvais. Il en est fait mention, en particulier, dans une charte du roi Robert II le Pieux, de l'année 1015, sous le nom de Villa Castiniaco. Le château fort, dont il reste des vestiges dans le vieux mur (de 3 mètres d'épaisseur par endroits) qui entoure une partie de la mairie, est la résidence d'été des évêques-comtes de Beauvais avant la construction du château de Bresles. Cette seigneurie dispose d'une mesure particulière pour les grains. Elle a, sous le nom de prévôté, une justice seigneuriale dont le ressort est longtemps contesté par le bailliage de Senlis et de celui de Beauvais, auquel un arrêté du Parlement de Paris du , le maintient définitivement. Les rois de France ont droit de gîte à Catenoy.

Le bourg est dévasté en 1358, lors de la Jacquerie. Le château, détruit, n'est pas reconstruit. Cette révolte des paysans et d'une partie du clergé se termine dans la plaine entre Catenoy et Nointel, au lieu-dit le Champ de Bataille, par une lutte sanglante dans laquelle les troupes de Charles le Mauvais massacrent ou pendent plusieurs centaines[Note 8] de révoltés. Leur chef, Guillaume Carle, est, par ruse, attiré à Clermont et y est exécuté. Sa mort amène la dispersion de ce qui restait de ses partisans.

Bas Moyen Âge

Un marché est institué à Catenoy, afin de permettre de relever les ruines que des tragiques événements avaient détruites. En avril 1361, le roi Jean le Bon confirme cette institution, qui est à l'origine de la foire de la Saint-Michel. Elle se tenait le 29 septembre et a lieu maintenant le premier dimanche d'octobre.

Pendant très longtemps la seigneurie de Villers-lès-Catenoy appartient à la famille de Villers-Saint-Paul, comme Labruyère et divers autres lieux. En 1352, le principal de la seigneurie consiste en un manoir, cens, champarts, vignes et comprenant aussi les voiries. Le Fayel possède encore des traces de son ancien manoir dans une construction massive en bordure de route[a 6]. La paroisse a eu le titre de ville[a 2].

L'ancien hameau de Saint-Vaast avait une église et un cimetière. Saint-Antoine est le siège d'une commanderie dépendant de l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs de Paris. Il en demeure la chapelle du XVe siècle, transformée en grange, et le corps d'habitation. Elle a longtemps été longtemps un hôpital.

Les habitants du hameau de Villers relevaient de la paroisse de Choisy-la-Victoire, comme ceux de Ladrancourt (Sacy-le-Grand). Visigneux est une agglomération médiévale. La ferme d'Orcamp est jadis construite par les moines défricheurs de l'abbaye d'Ourscamp, d'où son nom[a 3].

Époque moderne

_-_Carte_de_cassini.jpg.webp)

On trouve mention de l'acte par lequel, le les héritiers de Nicolas Thibault vendent à Louis Béchameil de Nointel, marquis de Nointel, les fiefs de Courcelles, Fayel et Luchy[a 7]. Jadis, cette population s'occupait à la terre et aux bois, les artisans, comme il était alors l'usage dans les campagnes, cultivant quelques parcelles[a 2]. La route de Liancourt venait autrefois tourner là, à angle droit, pour gagner la route royale, à 600 mètres du carrefour Saint-Antoine. Près du grand chemin de Sacy-le-Grand, au pied de la colline et de la cavée du Camp de César, était la ferme d'Orcamp. Elle avait été attribuée en 1645 à l'hospice de Liancourt par Roger du Plessis-Liancourt. Un hameau l'entourait, cité en 1608[a 3]. La carte du diocèse de Beauvais de 1710 y indique un monastère au nord du chemin de Courcelles[a 3].

En 1777, la commanderie de Saint-Antoine de Catenoy est rattachée à l’ordre de Malte[37] En 1789 la paroisse comptait 196 feux. Dans leurs cahiers de doléances, les habitants demandèrent en particulier : la suppression des aides, la réduction des impôts sur le sel et sur le tabac, que tous les impôts soient réduits à un seul, pour en faciliter la perception, qu'ils soit mis fin à l'invasion du gros gibier (cerfs, biches, sangliers) qui causaient un tort considérable aux productions de l'agriculture et qui provenaient de la capitainerie d'Halatte, bien qu'elle soit éloignée de 3 lieues[a 7]. La ferme d'Orcamp a été détruite en 1820[a 3].

Époque contemporaine

De l'histoire des temps récents, les mémoires ont retenu qu'une grave épidémie de variole ayant éclaté en 1801 à Catenoy, qui décimait la population, mais qui fut rapidement arrêtée grâce à la vaccination, qui venait d'être diffusée dans le secteur par La Rochefoucauld-Liancourt, et dont le maire, Louis Prévost, s'était fait l'ardent propagandiste.

La viniculture disparait après la Révolution[38].

%252C_la_gare.jpg.webp)

La commune est en partie traversée par l'ancienne ligne de Rochy-Condé à Soissons, reliant en partie Beauvais à Compiègne. En même temps que l'ouverture de la ligne entre Clermont et le Bois-de-Lihus, la halte ferroviaire de Catenoy est inaugurée le [39], entrainant la création d'un quartier nouveau. Le trafic voyageur cesse le [40]. La voie est déclassée entre le hameau de Froyères (Choisy-la-Victoire) et Estrées-Saint-Denis en 1964, condamnant ainsi la halte de Catenoy[41]. Le trafic marchandises ayant perduré jusqu'en 1968 et la gare a été démolie partiellement en 2010, mais certains bâtiments liés à l'activité ferroviaire subsistent[6]

En 1834, Louis Graves indique que la commune est propriétaire d'un presbytère, de la mairie et d'une école. La population vivait essentiellement des travaux agricoles et l'on comptait sur le territoire trois moulins à vent et une tuilerie. Une foire se tenait à la Saint-Michel[1].

Au début du XXe siècle est créé la féculerie des établissements Gouthier, qui deviendra en 1926 l'entreprise Quetol (fabricant de produits chimiques), en 1932 une usine de fabrication de l'éther et de la glycérine (entreprise Voituriez-Niormand et, en 1939, Seciven), puis l'usine de produits chimiques passée sous le contrôle de Péchiney-Saint-Gobain en 1965, de Rhône-Poulenc (Société Française d’Organo-Synthèse) en 1969, prédécesseurs de l'actuelle usine[38] - [42].

Lors de la Première Guerre mondiale, Catenoy ne s'est pas trouvé sur la ligne de front, mais a accueilli l'hôpital d'évacuation no 36. Après la guerre, la Nécropole nationale de Catenoy, un important cimetière militaire, a été établi, en bordure de l'ancienne route nationale. Il a reçu encore, en , 105 corps de victimes des derniers conflits. Y sont également inhumés un pilote australien, un britannique, un soldat russe et quatre Français tués lors de la Seconde Guerre mondiale[a 7] - [43]

La déviation de Catenoy par la route nationale 31 a été inaugurée en 2012. Sa mise à 2x2 voies entre Catenoy et le Bois-de-Lihus est envisagée à la fin des années 2020[44].

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

La commune se trouve depuis 1942 dans l'arrondissement de Clermont du département de l'Oise. Pour l'élection des députés, elle fait partie depuis 1988 de la septième circonscription de l'Oise.

La commune appartenait au canton de Liancourt depuis le 26 ventôse an XI (), ayant été tout d'abord comprise dans celui de Sacy-le-Grand puis dans celui de Bailleul-le-Soc[45]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, elle est désormais rattachée au canton de Clermont.

Intercommunalité

La commune, jusqu'alors isolée, a rejoint le la communauté de communes du Clermontois[46].

Liste des maires

Équipements et services publics

Enseignement

La commune dispose d'un groupe scolaire qui accueille également les élèves de Maimbeville, doté d'une cantine et d'un accueil périscolaire[51].

Les enfants continuent leur scolarité au collège de Breuil-le-Vert.

Justice, sécurité, secours et défense

La commune accueille depuis 2017 une brigade de gendarmerie, qui, avec celle de Brenouille, constitue une communauté de brigades.

En, 2021, la brigade accueille le public deux demi-journées par semaine[52] - [53].

Population et société

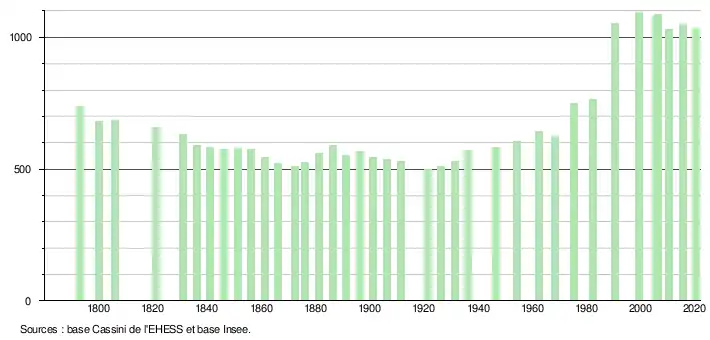

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[54]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[55].

En 2020, la commune comptait 1 035 habitants[Note 9], en augmentation de 0,19 % par rapport à 2014 (Oise : +1,35 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 32,4 %, soit en dessous de la moyenne départementale (37,3 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 25,3 % la même année, alors qu'il est de 22,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 514 hommes pour 525 femmes, soit un taux de 50,53 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,11 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Sécurité

La brigade de gendarmerie a été transformée depuis en brigade territoriale de contact (BTC) dont les six militaires sont chargés, dans le cadre de la mise en place de la police de sécurité du quotidien (PSQ), de retisser les liens avec la population des 27 communes desservies[48].

Économie

- Usine chimique Addivant, qui fabrique des produits antioxydants, classée Seveso[59] - [60], qui emploie en 2018 soixante-quinze salariés[61].

- Plate-forme d'expérimentation de la chambre d'agriculture[62].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La commune compte deux monuments historiques sur son territoire, l'un classé, le second inscrit. :

- L'oppidum de Catenoy ou camp de César est situé sur un plateau en grande partie boisé, il s'étend sur 5 km d'ouest en est et sur 3 km du nord au sud.

L'éperon domine les tourbières et les fonds de vallées voisines. Les fouilles archéologiques entreprises en 1951 ont montré une forte occupation humaine au Néolithique, culture du Chasséen (IVe millénaire avant notre ère), à l'âge du bronze final (début du premier millénaire avant notre ère), et aux époques gallo-romaine et mérovingienne. La fortification principale date du Néolithique moyen et de l'âge du bronze final. L'oppidum est protégé en tant que monument historique : inscription du le [63]. - L'église Saint-Michel-et-Saint-Vaast, date presque entièrement du XIIe siècle.

De cette époque sont la façade, le clocher, le chœur et le nord du transept.

- Les fenêtres du chœur et des deux croisillons appartiennent au style gothique rayonnant. Le portail est à plein cintre, à voussures en retrait chargées de feuillages, dont les arcs retombent sur douze colonnettes à chapiteaux très fouillés : c'est ce que les archéologues appellent un portail fleuri. Au-dessus de la porte est une fenêtre ornementée, en plein cintre. Entre les contreforts de la façade sont de petites arcades romanes bouchées. Le clocher est central, carré, trapu. Chacune de ses faces est percée de deux fenêtres sous-divisées par des colonnettes du même style que celui du portail. Des cordons agrémentent le clocher, avec corniche à biseau et corbeaux variés. Il a été remanié aux XVe et XVIe siècles.

- Les bras du transept, du XIIIe siècle se terminent en pignon. Celui du sud a une fenêtre avec meneau et rosace. La nef a des fenêtres modernes, à droite seulement, côté où il n'y a pas de collatéral. Il en existe un à gauche, qui est percé d'une petite porte.

À l'intérieur, près du portail sont deux colonnes courtes à gros chapiteaux, entourées de fûts plus minces. De part et d'autre de ces colonnes se trouvent dans les murs des arcades bouchées qui se prolongent sur une partie des murs sud et nord. Elles ne sont pas toutes du même dessin. On trouve quatre grosses colonnes entre la nef et le collatéral.

Le chœur a été construit en plein cintre. La nef et le collatéral sont lambrissés en berceau, ainsi que le transept.

Les fonts baptismaux sont constitués par une courte colonne surmontée d'un chapiteau aux sculptures frustes dont il n'est pas aisé de déterminer l'âge. Le chœur renferme le tombeau de l'amiral Jean de Chepoix, mort à Catenoy au XIVe siècle, alors qu'il sortait de la forteresse de Creil, où il a été retenu prisonnier par les Anglais au cours de la guerre de Cent Ans.

Parmi les statues que renferme l'église sont à signaler un saint Michel en bois, l'un des patrons de la paroisse et une Vierge en pierre, datant du XIVe ou XVe siècle[a 8]. L'église est classée monument historique depuis 1913[64].

- L'église Saint-Michel-et-Saint-Vaast

L'église Saint-Michel-et-Saint-Vaast.

L'église Saint-Michel-et-Saint-Vaast. Le portail roman.

Le portail roman. La façade du XIIe siècle.

La façade du XIIe siècle.

On peit également signaler :

- L'ancienne commanderie de Saint-Antoine : elle relevait de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine de Thébaide, fondé en 1095, par Gaston de Vallière et son fils Gérin. Il soignait les malades atteints du « mal des ardents » ou « feu de Saint-Antoine », maladie produite par l'usage de seigle ergoté.

:La chapelle importante, que nous voyons aujourd'hui au quartier Saint-Antoine, est transformée en bâtiment agricole. Elle date du XVe siècle, à l'époque de la reconstruction de la maladrerie. La chapelle est enclavée dans une ferme, ancien logis de la commanderie, à laquelle on accède par une porte charretière en arc surbaissé. Dans l'arc est le blason de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine. Malgré quelques adaptations modernes, le logis est accosté d'une tour, en pierre jusqu'au premier étage et en brique ensuite. Elle renferme un escalier à vis sans rampe ayant une main courante creusée dans la cage circulaire même. Dans le logement sont demeurées les grandes cheminées aux vastes hottes, et les murs très épais datant de l'origine de l'établissement. - La ferme de Courcelles dispose d’une longère rénovée et aménagée, qui accueillait autrefois une étable et une écurie. Le pigeonnier en bois restauré a gardé toute son authenticité avec son échelle et ses 480 cases d’élevage de pigeons[37]. La tour de la ferme a conservé ses voûtes du temps où elle était manoir[a 3].

- Lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale

- Nécropole nationale de Catenoy, regroupant les dépouilles de soldats morts pour la France lors des batailles de l’Oise et datant de 1921 : entretenu aux frais de l'État par le ministère des Anciens Combattants. D'une superficie de 6 830 m2, il contient 1 752 corps, en partie exhumés de cimetières militaires du département comme ceux de Catenoy, Breuil-le-Sec, Épineuse, Angicourt, Mouy, Saint- Rémy, Litz et Plessis- Villette. Le corps de soldats des cimetières de Clermont et de Creil y ont été ré-inhumés entre 1965 et 1970[65] - [43].

- Monument aux morts, édifié sur souscription publique et implanté en 1921 dans le quartier Saint-Antoine. Au deuxième semestre 1990, il est transféré dans la rue de Liancourt, à la place d’une ancienne mare[6].

- Le parcours des sources et un sentier de randonnée long de 4 km créé en 2011 par l'association La Vie comme avant qui permet de découvrir les sources de Catenoy, dénommées Trinquette, Aimable, Terrasse, Froide et Buttée[7] - [66].

Ancienne chapelle de la commanderie de Saint-Antoine.

Ancienne chapelle de la commanderie de Saint-Antoine.%252C_maison%252C_route_de_Liancourt.JPG.webp) Maison, route de Liancourt.

Maison, route de Liancourt.%252C_maison%252C_rue_de_Nointel.JPG.webp) Maison à fronton orné, rue de Nointel.

Maison à fronton orné, rue de Nointel.%252C_monument_aux_morts%252C_route_de_Liancourt.JPG.webp) Monument aux morts.

Monument aux morts. Croix.

Croix.

Personnalités liées à la commune

- Guibert de Nogent (v.1055 - v.1125), écrivain, théologien et historien, né près de Catenoy.

- l'amiral Jean de Chépoix (XIVe siècle), missionné pour préparer les croisades contre les Turcs, décédé à Catenoy.

Héraldique

|

Blason | Taillé au 1) de gueules à la faucille, au fléau et à la faux, le tout d'argent, posé en barre et rangé en bande, au 2) d'azur au moulin à vent et à l'usine du même rangés en barre; à la cotice en barre d'argent brochant sur la partition; le tout enfermé dans une filière du même[67]. |

|---|---|---|

| Détails | Ce blason est entouré d’une branche de châtaignier, Catenoy signifiant « Lieu aux châtaigniers » , et d’un épi de blé, rappelant le caractère agricole de la commune. Sa partie supérieure comprend des outils d’agriculteur : la faux, la faucille et le fléau, sur un fond rouge pour rappeler que le sang a coulé lors de la Jacquerie, avec ses mêmes instruments, et, en partie basse, l’usine matérialise l’industrialisation qui a transformé Catenoy au XIXe siècle ainsi que le moulin, rappelant les trois moulins à vent de la commune[68] Le blason est une création de Monsieur Robert Vénache, habitant de Catenoy, qui a répondu avec succès à un concours organisé par la mairie. Il est utilisé depuis 2009[69] |

Voir aussi

Bibliographie

- M. Beaudry (l'abbé), « Catenoy », Procès-verbaux et communications diverses / Société archéologique et historique de Clermont, Clermont (Oise), Imprimerie du Journal de Clermont, , p. 170-211 (ISSN 1160-3828, lire en ligne)

- Lucien Charton, Liancourt et sa région, Paris/Autremencourt, Office d'édition du livre d'histoire, 1995 (1re édition 1968), 557 p. (ISBN 978-2-84178-053-2 et 2-84178-053-8)

- Daniel et Emmanuel Delattre, Le Canton de Liancourt, 2000

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie

- « Dossier complet : Commune de Catenoy (60130) », Recensement général de la population de 2018, INSEE, (consulté le ).

- « Catenoy », Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, .

- « Catenoy » sur Géoportail.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[11].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[12].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en , en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Froissart dit plus de 3 000 révoltés

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Ouvrages

- Lucien Charton, Liancourt et sa région, Office d'édition du livre d'histoire, , 560 p., p. 188 à 197

- p. 189-190

- p. 188

- p. 190

- p. 194-195

- p. 188-189

- p. 195-196

- p. 196

- p. 196-197

Site de l'Insee

- « Chiffres clés - Logement en 2018 à Catenoy » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Catenoy - Section LOG T2 » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Catenoy - Section LOG T7 » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans l'Oise » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

Autres sources

- Louis Graves, Précis statistique sur le canton de Liancourt, arrondissement de Clermont (Oise), Beauvais, Achille Desjardins, , 154 p. (lire en ligne), p. 48-, sur Google Books.

- Louis Graves, Précis statistique sur le canton de Liancourt, arrondissement de Clermont (Oise), 1837, 145 pages, page 48

- « Carte 1/15 000e » sur Géoportail..

- Louis Graves, Précis statistique sur le canton de Liancourt, arrondissement de Clermont (Oise), 1837, 145 pages, pages 10 à 14

- « Géorisques : Mieux connâitre les risques sur le territoire - Catenoy », sur www.georisques.gouv.fr (consulté le ).

- Marjorie Michaud D, Association « Catenoy, la vie comme avant », « Trois richesses de la commune », Le Bonhomme picard, édition de Clermont, no 3508, , p. 19.

- « Les sources de Catenoy se refont une beauté : L’association La Vie comme avant a nettoyé les sources qui alimentaient le village. », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ).

- « Carte de remontée des nappes », sur www.innondationsnappes.fr (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Airion - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Catenoy et Airion », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Airion - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Catenoy et Tillé », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Beauvais-Tillé - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Beauvais-Tillé - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Beauvais-Tillé - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Synthèse des zonages du patrimoine naturel et paysager, de la faune, de la flore et des habitats naturels sur la commune de Catenoy », sur www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le ).

- « Bois des Côtes, fiche znieff détaillée », sur www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le ).

- « Corridors écologiques potentiels », sur www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Paris », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Hameaux », Historique, sur https://www.catenoy.fr (consulté le ).

- « Etape Clermont - Pont-Sainte-Maxence de l'avenue verte London-Paris », sur www.avenuevertelondonparis.com (consulté le ).

- 14 randonnées en Centre Oise, GEP Centre Oise, carte page 20

- « Transports en commun à Catenoy (carte, lignes) », sur Oise mobilité (consulté le ).

- « Navette de regroupement pédagogique intercommunal », sur Oise mobilité (consulté le ).

- Marjorie Michaud D, Association « Catenoy, la vie comme avant », « Une ferme pas comme les autres », Le Bonhomme picard, édition de Clermont, no 3508, , p. 21.

- Marjorie Michaud D, Association « Catenoy, la vie comme avant », « L’histoire de la commune », Le Bonhomme picard, édition de Clermont, no 3508, , p. 20.

- José Banaudo, Trains oubliés : 4. l'État, le Nord, les Ceintures, Menton, Éditions du Cabri, 1982, 223 p. (ISBN 2903310246), p. 152-153.

- Marc Gayda, André Jacquot, Patricia Laederich et Pierre Laederich, Histoire du réseau ferroviaire français, op. cit., p. 154-156 et 188.

- Journal Officiel de la République Française du , page 1828.

- CSD Ingénieurs+, « Mise à jour du dossier de demande d'autorisation d'exploiter : Résulé non technique » [PDF], ADDIVANT FRANCE SAS (ex-CHEMTURA) à Catenoy, Préfecture de l'Oise, (consulté le ), p. 8.

- Marjorie Michaud D, Association « Catenoy, la vie comme avant », « Une nécropole militaire à l’entrée du village », Le Bonhomme picard, édition de Clermont, no 3508, , p. 21.

- « Des fouilles préventives à Catenoy dans la perspective du prolongement de la déviation de la RN31 », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Frédéric Noury, « Catenoy, Bury et Mouy rejoignent le Clermontois », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- liste des maires au XIXème siècle établie à partir des archives départementales

- Pascal Mureau, « Les gendarmes de Catenoy restent au contact : Retisser les liens distendus avec la population : exemple unique dans le département, la Brigade territoriale de contact (BTC) de Catenoy est pérennisé », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ) « Ce jeudi soir, Catenoy célébrait ses gendarmes. « J’étais déjà là en tant qu’élu pour l’arrêt de De Gaulle au monument aux morts en 1963 ! », en sourit Michel Rubé. Deux ans plus tard, cet agriculteur, aujourd’hui âgé de 82 ans, en prenait pour plus de 50 ans de mandat de maire ».

- Patricia Haute-Pottier, « Catenoy : Michel Rubé rempile pour un neuvième mandat : Elu depuis 1965, le maire de Catenoy tentera un neuvième mandat en mars », Le Bonhomme picard, (lire en ligne, consulté le ).

- « Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 23 mai 2020 à 11h » [PDF], Comptes-rendus du Conseil Municipal 2020, sur https://www.catenoy.fr (consulté le ).

- « L'école », Vie scolaire et enfance, sur https://www.catenoy.fr/, (consulté le ).

- Benjamin Derveaux, « A Catenoy, les gendarmes sont au plus près des habitants : Depuis 2017, une petite brigade de cinq militaires est chargée de montrer la présence des gendarmes dans ce territoire rural », Le Courrier picard, (Depuis 2017, une petite brigade de cinq militaires est chargée de montrer la présence des gendarmes dans ce territoire rural, consulté le ).

- M. P., « La gendarmerie de Catenoy va de nouveau accueillir le public : À partir du lundi 25 octobre, une réorganisation interne au niveau de la compagnie de Clermont va permettre à la brigade de Catenoy de recevoir le public deux demi-journées par semaine », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Catenoy (60130) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de l'Oise (60) », (consulté le ).

- « Catenoy : pas de danger après la fuite de produits chimiques dans l’usine classée Seveso », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- J.H., « Catenoy : les salariés de l’usine chimique en grève : Ils dénoncent un dialogue social « inexistant », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- Sylvie Molines, « Mouvement de grogne chez Addivant, à Catenoy : Le dialogue semble rompu entre personnel et direction sur un certain nombre de sujets. Le fabricant de produits chimiques antioxydants emploie 75 personnes sur le site de Catenoy (Oise) », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ).

- « Découvrez le « labo » des agriculteurs à Catenoy ce jeudi », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- « Oppidum du Camp César », notice no PA00114565, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Église Saint-Vaast », notice no PA00114564, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Catenoy Un nouveau registre pour la nécropole : La mise à jour du registre des sépultures de la nécropole nationale sera dévoilée le 11 novembre. Un travail de fourmi de l’association « Catenoy, la vie comme avant », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ).

- Sylvie Molines, « Les élèves du lycée agricole d’Airion aux petits soins avec les sources de Catenoy : Ils ont élaboré des plaquettes présentant la faune et la flore du secteur, en plus du nettoyage annuel traditionnel », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ).

- « Blason… », sur armorialdefrance.fr.

- Marjorie Michaud D, Association « Catenoy, la vie comme avant », « Catenoy Au cœur de la Grande Guerre », Le Bonhomme picard, édition de Clermont, no 3508, , p. 19.

- « Blason », Historique, sur https://www.catenoy.fr/ (consulté le ).