Élargissement de l'OTAN

L'élargissement de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) est le processus d'inclusion de nouveaux États membres dans l'alliance politique et militaire fondée en 1949 par les douze États signataires du traité de l'Atlantique nord.

| Signature du traité de l'Atlantique nord | |

| Accord Gorbatchev-Kohl sur l'appartenance de l'Allemagne réunifiée à l'OTAN | |

| Charte de Paris pour une nouvelle Europe | |

| Clinton déclare que l'Alliance acceptera de nouveaux membres | |

| Eltsine obtient de Clinton de temporiser l'élargissement de l'Alliance | |

| Signature de l'Acte fondateur sur les relations entre l'OTAN et la Russie | |

| La Hongrie, la Pologne et la Tchéquie sont officiellement invitées à adhérer à l'OTAN | |

| L'OTAN bombarde la république fédérale de Yougoslavie, jusqu'au 10 juin | |

| L'OTAN ouvre l'adhésion aux Pays baltes et à six pays d'Europe du Sud |

| Instauration du Conseil OTAN-Russie | |

| Six pays ayant appartenu à l'URSS ou au bloc de l'Est européen, et la Slovénie rejoignent l'OTAN | |

| Poutine déclare que l'extension de l'OTAN est une « sérieuse provocation » | |

| Sommet de Bucarest, annonce que la Géorgie et l'Ukraine deviendront à terme membres de l'OTAN | |

| Intervention militaire russe en Géorgie | |

| Crise ukrainienne, gel de toute coopération OTAN-Russie | |

| La Russie demande à l'OTAN de renoncer à toute nouvelle adhésion | |

| À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Finlande et la Suède demandent à intégrer l'Alliance | |

| La Finlande adhère officiellement à l'OTAN |

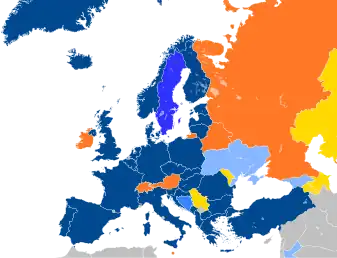

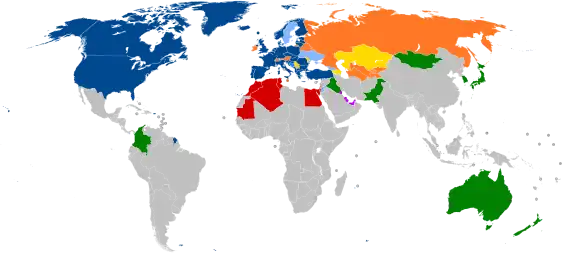

Actuellement, elle compte vingt-huit pays européens, un pays eurasiatique et deux pays nord-américains autour d'un système de défense collective, de missions et d'objectifs communs (civils et militaires) et de normalisation des armées.

Le processus d'adhésion est régi par l'article 10 du traité de l'Atlantique nord qui limite les futurs membres aux seuls « États européens ». Les pays qui souhaitent adhérer doivent satisfaire à certaines exigences et mener à bien un processus impliquant le dialogue politique et l'intégration militaire, ce processus d'adhésion est supervisé par le Conseil de l'Atlantique nord, organe directeur de l'OTAN.

Critères et processus d'adhésion au traité de l'Atlantique nord

Article 10 du traité

Les critères de base fixant l'accession de nouveaux membres à l'Alliance atlantique sont définis par l'article 10 du traité de l'Atlantique nord[1] :

« Les parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au traité tout autre État européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent traité et de contribuer à la sécurité de la région de l'Atlantique nord. Tout État ainsi invité peut devenir partie au traité en déposant son instrument d'accession auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d'accession. »

— Article 10 du traité de l'Atlantique nord.

Cet article fixe un critère géographique, en visant exclusivement les États européens (étendu de facto au Caucase avec la reconnaissance du statut de candidat officiel à la Géorgie), mais aussi des critères politiques et stratégiques tenant aux principes fondamentaux de l'Alliance, tels que la démocratie, le respect des libertés individuelles et de l'état de droit, et au renforcement de la sécurité de la région nord-atlantique[2].

Il conditionne l'adhésion d'États non membres à l'atteinte d'un consensus de tous les alliés pour les candidats reconnus. L'adhésion de nouveaux membres doit être formellement ratifiée par tous les pays signataires actuels du traité[3] La Turquie s'oppose à la participation de la république de Chypre aux institutions de l'OTAN tant que le différend chypriote n'est pas résolu[4].

Plan d'action pour l'adhésion

La plus grande étape dans la formalisation du processus d'élargissement de l'OTAN est venue au sommet de Washington de 1999, lorsque le mécanisme du Plan d'action pour l'adhésion (MAP) a été approuvé pour permettre aux membres actuels d'examiner régulièrement les demandes formelles des membres aspirants. La participation d'un pays au MAP implique la présentation annuelle de rapports concernant ses progrès sur cinq volets définis[5] - [6] :

- politique et économie : volonté de régler les différends internationaux, ethniques ou territoriaux extérieurs par des moyens pacifiques, engagement en faveur de l'état de droit et des droits de l'homme et contrôle démocratique des forces armées[7] ;

- militaire et défense : capacité de contribuer à la défense et aux missions de l'organisation ;

- ressources : dévotion de ressources suffisantes aux forces armées pour pouvoir honorer les engagements des membres ;

- sécurité : sécurité et sauvegarde des informations sensibles ;

- juridique : compatibilité de la législation nationale avec la coopération de l'OTAN.

L'OTAN fournit des commentaires et des conseils techniques à chaque pays et évalue ses progrès individuellement ; une fois qu'un pays répond aux exigences, l'OTAN peut adresser à ce pays une invitation à entamer des négociations d'adhésion. Actuellement, un seul pays a un plan d'action pour l'adhésion : la Bosnie-Herzégovine ; son statut de « pays invité » lui permet de prendre part aux réunions de l'Alliance en qualité d'observateur[8]. Le processus d'adhésion comporte alors cinq étapes avant la signature des protocoles d'adhésion et la ratification de ces protocoles par les gouvernements des membres actuels de l'OTAN[9].

Dialogue intensifié

Le « dialogue intensifié », un statut spécifique de partenariat avancé, a été introduit pour la première fois en avril 2005 lors d'une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères à Vilnius en réponse aux aspirations ukrainiennes à l'adhésion à l'OTAN et aux réformes connexes menées par le président Viktor Iouchtchenko. Depuis le sommet de Madrid de 1997, les pays de l'OTAN sont convenus de poursuivre un dialogue privilégié avec les nations qui aspirent à l'adhésion.

En , la Géorgie est devenue le second pays à se voir offrir ce statut, à la suite d'un changement rapide de politique étrangère sous le président Mikheil Saakachvili. Le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie ont également reçu un statut similaire lors du sommet d' à Bucarest ; alors que les deux premiers ont entamé un « plan d'action pour l'adhésion », l'offre de la Serbie a été présentée pour garantir la possibilité de futurs liens du pays traditionnellement proche de la Russie avec l'Alliance[10].

Historique des élargissements de l'OTAN

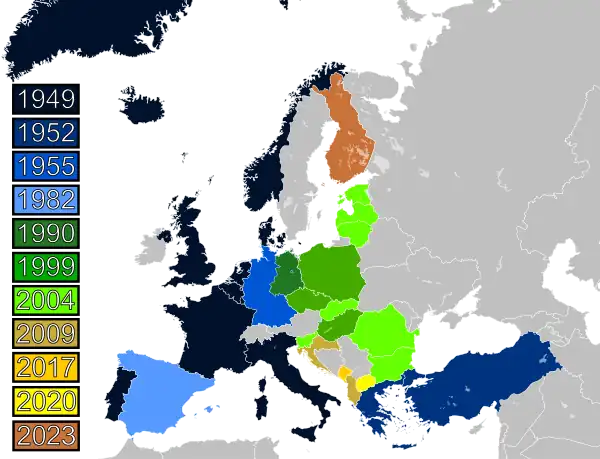

L'OTAN est formée le avec douze membres fondateurs : la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni.

L'OTAN s'élargit ensuite en incluant tout d'abord la Grèce et la Turquie en 1952, l'Allemagne de l'Ouest en 1955 (accords de Paris), puis l'Espagne en 1982. À la fin de la guerre froide, durant laquelle l'Alliance s'opposait au pacte de Varsovie mené par l'URSS, l'Allemagne réunifiée en 1990 choisit de demeurer membre de l'OTAN, avec l'accord des Quatre puissances[alpha 1]. La disparition de son « ennemi héréditaire »[11] implique que l'OTAN disparaisse ou se réinvente. De nouveaux objectifs lui sont assignés : maintien de la paix dans les Balkans, guerre contre le terrorisme, cybersécurité, etc.[12]. Le Partenariat pour la paix et le Dialogue méditerranéen (1994) permettent à l'OTAN d'utiliser son influence pour soutenir les transformations politiques et militaires hors de ses frontières[13]. La décision d'élargir vers les pays d'Europe de l'Est par vagues successives est prise par l'administration Clinton au milieu des années 1990[14].

En 1999, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque rejoignent l'organisation dans un contexte de nombreux débats internes et avec une forte opposition russe. Une autre vague d'expansion est venue parallèlement aux élargissements de l'UE en 2004 et 2007 avec sept pays d'Europe centrale et orientale et riverains de la Baltique. Ces pays ont d'abord été invités à entamer des discussions sur l'adhésion au sommet de Prague en 2002 et ont rejoint l'OTAN peu de temps avant le sommet d'Istanbul deux ans plus tard. L'Albanie et la Croatie ont rejoint l'Alliance le , avant le sommet Strasbourg-Kehl de 2009.

En 2011, l'OTAN a officiellement reconnu quatre membres aspirants : la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, la Macédoine et le Monténégro. L'adhésion du Monténégro est effective depuis le , et celle de la Macédoine du Nord depuis . L'expansion future est actuellement un sujet de débat dans plusieurs pays en dehors de l'Alliance : des pays comme la Suède[15], la Finlande[16] et la Serbie ont un débat politique ouvert sur le thème de l'adhésion, tandis que dans des pays comme l'Ukraine et la Géorgie, l’expansion s’insère dans un contexte régional où la Russie joue un rôle prépondérant[17].

| Date | Pays | Élargissement |  |

|---|---|---|---|

| Premier | |||

| Deuxième | |||

| Troisième | |||

| Quatrième | |||

| Cinquième | |||

| Sixième | |||

| Septième | |||

| Huitième | |||

| Neuvième | |||

Appartenance de l'Allemagne réunifiée à l'OTAN

L'appartenance de l'Allemagne réunifiée à l'OTAN est l'une des questions les plus débattues durant les négociations entre les Quatre puissances[alpha 1]. L'URSS y est d'abord hostile et voudrait une Allemagne neutre, mais elle est affaiblie par les évènements qui la secouent et la chute des régimes communistes en Europe de l'Est. Le président américain George H. W. Bush déclare le lors d'une conférence de presse commune avec François Mitterrand que « le président Mitterrand et moi-même croyons tous les deux qu'une Allemagne unie devrait demeurer membre à part entière de l'OTAN, comme l'a d'ailleurs réclamé le chancelier Kohl ; tous nos alliés et plusieurs pays d'Europe de l'Est sont de notre avis »[18]. Mikhaïl Gorbatchev finit par l'accepter lors d'une rencontre avec Helmut Kohl les et , aux conditions que « les structures de l'OTAN ne seront pas étendues en RDA tant que des troupes soviétiques y seront stationnées » et que « l'Allemagne unifiée renoncera à la fabrication et à la possession d'armes chimiques et sera partie au traité de non prolifération nucléaire »[19].

Ces dispositions sont reprises dans le traité portant règlement définitif concernant l’Allemagne signé à Moscou le par les Quatre puissances et les deux États allemands en voie de réunification[20] - [alpha 2]. L'article 6 de ce traité prévoit que « le droit de l'Allemagne unie d'appartenir à des alliances, avec tous les droits et obligations qui en découlent, n'est pas affecté par le présent traité »[21]. L'article 5, relatif aux aspects militaires, stipule notamment « qu'après l'achèvement du retrait des forces armées soviétiques du territoire de l'actuelle RDA, [...] des forces armées et des armes nucléaires ou des vecteurs d'armes nucléaires étrangers [n'y] seront pas stationnés »[21]. Le traité porte exclusivement sur l'Allemagne et ne comporte aucune clause relative à l'évolution de l'architecture de sécurité en Europe.

Groupe de Visegrád

Le , la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie[alpha 3] forment le groupe de Visegrád pour promouvoir leur intégration dans l'OTAN et les Communautés européennes (l'Union européenne est instituée en 1992)[22]. Le sentiment interne dans l'OTAN vis-à-vis des anciens pays du pacte de Varsovie est initialement négatif, mais au sommet de Rome de novembre 1991, ses membres se mettent d'accord sur une série d'objectifs préalables à l'adhésion de ces pays, tels que la libéralisation des marchés, l'installation de régimes politiques démocratiques multipartistes. Au cours des années suivantes, des forums de coopération régionale entre l'OTAN et ses voisins de l'Est sont créés, notamment le Conseil de coopération de l'Atlantique Nord (plus tard, le Conseil de partenariat euro-atlantique) et le Partenariat pour la paix.

L'intérêt de la Hongrie à adhérer à l'OTAN a été confirmé par un référendum (en) en 1997 durant lequel 85,3 % des votants se sont prononcés en faveur de l'adhésion, les actions de la Russie lors de la guerre de Tchétchénie ont également été un facteur de motivation pour plusieurs pays qui avaient subi la domination soviétique durant plus de cinquante ans[23].

Alors que les autres membres de Visegrád étaient invités à rejoindre l'OTAN lors de son sommet de Madrid en 1997[24] - [25], la Slovaquie a été exclue sur la base de ce que plusieurs membres considéraient comme des actions antidémocratiques par le Président du gouvernement nationaliste Vladimír Mečiar[26]. La Roumanie et la Slovénie ont toutes deux été invitées en 1997 et chacune avait le soutien d'un membre éminent de l'OTAN, respectivement la France et l'Italie.

Groupe de Vilnius (1999 et 2004)

Au sommet de Washington de 1999, où la Hongrie, la Pologne et la République tchèque ont officiellement adhéré, l'OTAN a également publié de nouvelles lignes directrices pour l'adhésion avec des plans d'action individualisés pour l'Albanie, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Macédoine, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. En , ces pays se sont joints à la Croatie pour former le groupe de Vilnius afin de renforcer leur coopération et de faire pression pour une adhésion commune à l'OTAN. Sept d'entre eux ont été invités au sommet d'Istanbul en 2004 afin de finaliser leur adhésion, tandis que l'Albanie et la Macédoine adhérerons officiellement plus tard à l'organisation, la première en 2009 et la seconde en 2020.

Albanie et Croatie (2009)

La Russie a été particulièrement réticente à l'adhésion des trois pays baltes à l'OTAN et à l'UE ; ce faisant, ces pays sortaient encore davantage de son espace d'influence[27]. La Croatie a également lancé un plan d'action en 2002, ce qui a débouché sur un débat national sur la nécessité de tenir un référendum sur l'adhésion à l'OTAN. Le Premier ministre croate Ivo Sanader a finalement accepté en , dans le cadre de la formation d'un gouvernement de coalition de ne pas en proposer officiellement. L'Albanie et la Croatie ont été invitées à adhérer à l'OTAN au sommet de Bucarest en [28].

Monténégro (2017)

Le Monténégro acquiert son indépendance en 2006. Dans la foulée, le pays est invité lors du sommet de l'OTAN à Riga de à rejoindre le Partenariat pour la Paix (PPP). Faisant suite au sommet de Bucarest d', l'OTAN et le Monténégro, qui confirme aspirer à l'adhésion, concluent un plan d'action de partenariat. Une nouvelle étape est franchie fin 2009 quand les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN invitent le Monténégro à participer au Plan d'action pour l'adhésion (MAP) qui marque le début du processus préparatoire à l'adhésion. Le Monténégro contribue en 2010 à l'engagement de l'OTAN en Afghanistan (FIAS).

L'adhésion du Monténégro suscite des débats au sein du pays, où les bombardements effectués par l'OTAN en 1999 ont laissé une empreinte encore forte dans certaines fractions de la population : les sondages d'opinion montrent que la fraction d'origine serbe est très hostile à l'adhésion, tandis que d'autres origines ethniques y sont favorables[29]. Cette adhésion rencontre aussi l'hostilité de la Russie, qui de manière générale s'oppose à toute extension de l'OTAN. La France exprime des réserves sur la poursuite d'une politique d'élargissement de l'OTAN. Lors du sommet de Newport au Pays de Galles en , le compromis trouvé consiste à repousser à fin 2015 au plus tard l'ouverture des négociations finales en vue de l'adhésion et à inviter « le Monténégro à poursuivre ses efforts pour relever les défis qui subsistent en vue de l'adhésion à l'OTAN ».

Ces négociations s'ouvrent finalement en , et s'achèvent le avec la signature du protocole d'accession par les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN, ce qui confère au Monténégro le statut de « pays invité » et marque le début du processus de ratification dans les capitales des pays de l'Alliance[30].

La question de l'adhésion à l'OTAN est un des sujets de débat principaux du scrutin législatif d'octobre 2016 remporté de justesse par le parti du premier ministre, pro-occidental et poussant à l'adhésion du pays à l'OTAN et à l'UE, dans un pays où le courant proserbe et prorusse y est traditionnellement fort et où Moscou ne ménage pas ses efforts pour tenter de contrer cet élargissement programmé. Le gouvernement monténégrin issu de ces élections propose une simple ratification par voix parlementaire, tandis que l’opposition, qui regroupe des formations tant prorusses que pro-occidentales, préconise un référendum au dénouement incertain[31].

Le , le président des États-Unis Trump signe l'instrument de ratification du protocole d'adhésion de ce pays[32]. Le , le Monténégro dépose l'instrument de son accession à l'Alliance, dans une cérémonie au département d'État américain. Il devient officiellement le 29e État membre de l'Alliance atlantique[33].

Macédoine du Nord (2020)

La Macédoine du Nord proclame son indépendance en 1991 sous le nom de « république de Macédoine » et devient membre de l'ONU en 1993, provisoirement dénommée « ex-république yougoslave de Macédoine » en raison de l'opposition de la Grèce à la dénomination « Macédoine » qui est aussi celle d'une de ses régions[34].

Le pays rejoint le Partenariat pour la Paix (PPP) en 1995, puis est invité à participer au Plan d'action pour l'adhésion (MAP) en 1999. Il participe à l'intervention de l'OTAN au Kosovo en 1999 et reçoit une aide de l'OTAN pour l'accueil de réfugiés sur son territoire. En 2001, l'OTAN monte l'opération Essential Harvest pour aider le gouvernement macédonien à désarmer des groupes rebelles.

Au sommet de Bucarest en 2008, les dirigeants des pays de l'Alliance conviennent que l’ex‑république yougoslave de Macédoine sera invitée à entamer des pourparlers d’adhésion dès qu’une solution aura été trouvée avec la Grèce à la question de son nom en application de la règle d'unanimité. En 2015, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN réaffirment les décisions prises au sommet de Bucarest en 2008 concernant l'ex-république yougoslave de Macédoine, exhortant le pays à trouver avec la Grèce une solution mutuellement acceptable à la question du nom afin de pouvoir concrétiser ses aspirations d'adhésion à l'OTAN. Cette situation n'empêche pas le développement d'une coopération militaire importante[35].

En 2018, l’accord de Prespa conclu entre Athènes et Skopje entérine le nom de Macédoine du Nord. Les Alliés invitent le pays à entamer des pourparlers d'adhésion. Le protocole d'accession est signé le . Le , après ratification par les 29 pays de l’Alliance conformément à leurs procédures nationales, la Macédoine du Nord en devient le trentième membre[36].

Finlande (2023)

Le 4 avril 2023 la Finlande a officiellement rejoint l'OTAN et devient son trente et unième membre[37]. Son adhésion fait suite à la levée du véto turc.

Candidatures et promesses à l'adhésion

Quatre pays sont à des stades divers du processus d'adhésion au Traité de l'Atlantique nord :

| Pays | Partenariat pour la paix | Plan d'action individuel de partenariat |

Dialogue intensifié | Plan d'action pour l'adhésion (MAP) |

Protocole d'adhésion |

|---|---|---|---|---|---|

| Pays auxquels l'OTAN a promis une participation future au MAP | |||||

| Février 1994 | |||||

| - | - | ||||

| Pays candidats à l'adhésion | |||||

| - | |||||

| - | - | - | [38] | ||

Ukraine

Les relations entre l'Ukraine et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) commencent en 1992. L'Ukraine a souhaité obtenir un plan d'action pour l'adhésion à l'OTAN (MAP) en 2008. Les projets d'adhésion à l'OTAN ont été abandonnés par l'Ukraine à la suite de l'élection présidentielle de 2010 au cours de laquelle Viktor Ianoukovitch, qui a préféré garder le pays « neutre », a été élu président,. Au cours des manifestations de l'Euromaïdan, Ianoukovitch fuit l'Ukraine en février 2014. Le gouvernement d'intérim Itatseniuk qui arrive au pouvoir déclare d'abord, en référence au statut de non-aligné du pays, qu'il n'envisage pas d'adhérer à l'OTAN. Cependant, à la suite de l'invasion militaire russe en Ukraine en 2014 initiant la guerre du Donbass et des élections législatives d'octobre 2014, le nouveau gouvernement fait de l'adhésion à l'OTAN sa priorité. Le 21 février 2019, la Constitution de l'Ukraine est modifiée, les normes sur le cap stratégique de l'Ukraine pour l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN sont inscrites dans le préambule de la Loi fondamentale, trois articles et des dispositions transitoires.

Lors du sommet de Bruxelles de juin 2021, les dirigeants de l'OTAN réitèrent la décision prise lors du sommet de Bucarest de 2008 selon laquelle l'Ukraine deviendrait membre de l'Alliance avec le plan d'action pour l'adhésion (MAP) en tant que partie intégrante du processus et le droit de l'Ukraine de déterminer son propre avenir, sa politique étrangère, sans ingérence extérieure. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a également souligné que la Russie « ne pourra pas opposer son veto à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Nous ne reviendrons pas à l'ère des sphères d'intérêt, lorsque les grands pays décident ce que les plus petits doivent faire ».

Géorgie

.JPG.webp)

Dans la foulée de la révolution des Roses en 2003, la Géorgie cherche à établir des liens étroits avec l'OTAN. Lors du référendum géorgien de janvier 2008, 77 % des électeurs se prononcent en faveur de l'adhésion à l'OTAN. Au sommet de Bucarest en , l'OTAN s'engage sur le principe d'une adhésion à terme de la Géorgie, ancienne République socialiste soviétique, perspective à laquelle la Russie s'oppose. La deuxième guerre d'Ossétie du Sud en a pour conséquence l'installation de troupes russes sur une partie du territoire internationalement reconnu de la Géorgie. Le , le président russe, Dmitri Medvedev, déclare que cette guerre a permis d'empêcher un élargissement de l'OTAN dans l'ancienne sphère d'influence soviétique[39].

En , le premier ministre géorgien, Bidzina Ivanichvili, renouvelle la volonté de son pays de poursuivre sur la voie de l'adhésion en accédant au Plan d'action pour l'adhésion (MAP)[40]. Face à l'opposition de la Russie et à la situation géopolitique du pays, l'OTAN exclut en d'engager un MAP et propose à la place une solution de compromis autour d'un plan de « coopération renforcée »[41].

Le , lors d'un sommet à Bruxelles, l'OTAN réaffirme son engagement pris lors du sommet de Bucarest en 2008 d'accorder un MAP à la Géorgie[42].

Bosnie-Herzégovine

L'indépendance de la Bosnie-Herzégovine en 1992 lors de la partition de la Yougoslavie en plusieurs états s'accompagne d'une guerre entre les ethnies qui la composent. Pour y mettre fin, l'ONU fait appel à l'OTAN dont les bombardements menés seront sa première opération militaire. Afin de garantir l'application des accords de paix de Dayton de , l'OTAN conduit dans le pays une importante mission de maintien de la paix, successivement dénommée IFOR puis SFOR, jusqu'en 2004.

La Bosnie-Herzégovine adhère en 2006 au Partenariat pour la Paix (PPP). En , le pays est invité à entamer un dialogue intensifié avec l’OTAN, qui porte sur l’ensemble des questions politiques, militaires, financières et de sécurité liées à ses aspirations à l’adhésion ; puis en , le pays conclut avec l’OTAN son premier plan d'action individuel pour le Partenariat (IPAP).

En , la Bosnie-Herzégovine est invitée à participer au plan d'action pour l'adhésion (MAP), sous réserve que soit au préalable réglée la question du transfert des biens immobiliers militaires des entités politiques locales au gouvernement central[43].

À partir de , la Bosnie-Herzégovine participe au MAP après l'accord des ministres des affaires étrangères des pays membres de l'OTAN[44].

Suède et Finlande

Le , la Russie envahit l'Ukraine, ce qui relance tant en Suède qu'en Finlande le débat sur une éventuelle adhésion à l'OTAN[45]. Les deux pays déposent le une candidature conjointe. Au sein de l'Alliance atlantique, la Turquie s'oppose dans un premier temps au démarrage du processus d'adhésion[46] avant de finalement donner son accord[47].

La ratification par les différents États a débuté à l'été 2022 ; le Parlement français a pour sa part ratifié l'adhésion des deux pays nordiques le [48]. En , seuls la Hongrie et la Turquie n'ont pas ratifié l'adhésion[49]. La Turquie accuse en effet les deux pays de protéger des combattants kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et des Unités de protection du peuple (YPG), considérés comme des groupes terroristes par Ankara[50].

La Finlande intègre finalement l'OTAN le 4 avril 2023[51].

Opposition russe à l'élargissement de l'OTAN vers l'Est

OTAN : pomme de discorde entre Washington et Moscou

La pérennisation et l'élargissement de l'OTAN vont devenir au fil de la décennie 1990 une priorité de la diplomatie américaine de plus en plus incompatible avec une autre priorité stratégique qu'est l'instauration de relations pacifiées avec la Russie[52].

Élargissement vers l'Est

En 1990 et 1991, de très nombreux échanges diplomatiques ont lieu entre les dirigeants soviétiques et occidentaux, dans lesquels les questions de sécurité en Europe occupent une place importante. L'objet en était d'organiser le retour à la paix en Europe. Le choix de conserver l'Alliance atlantique entraîne la décision que l'Allemagne réunifiée en soit membre.

Début 1990, Mikhaïl Gorbatchev y posa deux conditions. D'une part, que les anciens pays du bloc de l'Est marquent leur volonté de paix par l'entretien des monuments érigés pour commémorer le rôle de l'Armée rouge dans la victoire des Alliés de la Seconde Guerre mondiale. Surtout, que l'OTAN ne s'élargisse pas à ces pays. En 1996, il écrivait dans ses mémoires : « Pendant les négociations sur l'unification de l'Allemagne, ils [notamment George H. W. Bush et Helmut Kohl] ont donné l'assurance que l'OTAN ne devait pas étendre sa zone d'opération [plus] à l'est ». Les ministres présents ont donné leur accord verbal, mais il n'y a pas eu de compte-rendu signé de cette réunion.

En 2014 Mikhaïl Gorbatchev précisa que lors des négociations sur la réunification de l'Allemagne, aucune promesse n'avait été faite concernant la non expansion territoriale de l'OTAN vers l'Est. L'accord portait sur l'expansion des structures militaires de l'OTAN et non pas sur les pays membres. L'accord avait vocation à "s'assurer que les structures militaires de l'OTAN ne progressent pas et que des forces armées supplémentaires de l'alliance ne soient pas déployées sur le territoire de l'ancienne RDA après la réunification allemande"[53].

L'idée que l'OTAN ne se rapproche pas plus près des frontières soviétiques est inscrite non pas dans les traités mais dans de multiples mémorandums de conversation entre les Soviétiques et les interlocuteurs occidentaux au plus haut niveau (Genscher, Kohl, Baker, Gates, Bush, Mitterrand, Thatcher, Major, Woerner et d'autres) offrant des assurances tout au long de 1990 et en 1991 sur la protection des intérêts de sécurité soviétiques et l'inclusion de l'URSS dans les futures structures de sécurité européennes[54].

Vingt ans plus tard, dans des documents déclassifiés, des leaders politiques américains et européens se sont exprimés sur le fait que l'OTAN ne devrait pas s'étendre vers l'Est. À cet égard, la formule du secrétaire d'État américain James Baker disant que « la juridiction militaire actuelle de l’OTAN ne s’étendra pas d’un pouce vers l’est » est l'une des plus souvent citées[55]. Baker a prodigué cette assurance à Gorbatchev à Moscou, le 9 février 1990, après s'être mis d'accord avec ses homologues Hans-Dietrich Genscher (RFA) et Douglas Hurd (Royaume-Uni). Le lendemain, Genscher faisait la même déclaration à son homologue soviétique Chevardnadzé, selon l'enquête du Spiegel[56].

En 2014, Mikhaïl Gorbatchev précisait néanmoins dans une interview que la déclaration de James Baker concernait exclusivement la non multiplication de structures militaires de l'OTAN dans l'Allemagne réunifiée, et non pas l'adhésion de pays d'Europe de l'est"[53].

Premier temps : Disparition de l'URSS (1990-1991)

Le traité sur la réunification de l’Allemagne est signé le 12 septembre 1990 à Moscou.

Les sommets de l'OTAN à Londres[57] en et Rome[58] en décident du maintien de l'alliance et de l'établissement de relations avec les pays de l'Est, et mettent en place le Conseil de coopération nord-atlantique (CCNA), sans que la question de son élargissement ne soit mentionnée. L'idée de Gorbatchev ou de Mitterrand de mettre en place une nouvelle alliance « de l'Atlantique à l'Oural » est mort-née.

À cette époque, des assurances de sécurité avaient été énoncées sur l'expansion vers l'Est de l'OTAN[59]

L'alliance issue du pacte de Varsovie est dissoute le [60].

Avec la levée du rideau de fer, le rapprochement de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe de l'Est et la dissolution du pacte de Varsovie, la recomposition du continent passe par un basculement de la plupart des pays est-européens vers les organisations occidentales (OTAN, UE, OMC, etc.)[13]. La diplomatie russe s'est de nombreuses fois insurgée contre l'expansion de l'OTAN, relevant les promesses faites lors de la réunification de l'Allemagne comme une faute morale.

L'URSS disparaît le , ce que les Occidentaux n'avaient ni anticipé ni souhaité. https://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fwww.nato.int%2Fcps%2Fen%2Fnatohq%2Fevents_65256.htm%3FselectedLocale%3Den

Deuxième temps : les adhésions (1992-1994)

La priorité de Bill Clinton à son arrivée à la Maison-Blanche est d'aider la Russie, engagée dans la voie de la démocratisation et de l'économie de marché, et de traiter les questions ouvertes relatives aux arsenaux nucléaires. En raison de la priorité qu'ils accordent à l'évolution politique et économique de l'URSS, puis de la Russie, les Occidentaux lui ouvrent les portes de la Banque mondiale et du FMI dont elle devient membre en 1992[13] - [alpha 4].

Le premier des dix-huit tête-à-tête qu'il aura en huit ans avec Boris Eltsine a lieu dès . Les deux présidents s'accordent sur la dénucléarisation de l'Ukraine qui se voit en contrepartie offrir le soutien économique et politique de Washington[61].

Cette même année 1993, les pays du groupe de Visegrád pressent les États-Unis d'entamer le processus de leur adhésion à l'OTAN, tirant argument de l'instabilité politique en Russie et de la peur que la Russie leur inspire au vu de leur histoire. Mais Washington se montre réticent par crainte de la réaction de Moscou et que cela fasse obstacle au règlement de la question des armes nucléaires en Ukraine[61]. Boris Eltsine lors d'une rencontre avec Lech Wałęsa concède le droit de la Pologne à rejoindre l'OTAN[62]. Mais un peu plus tard, il écrit à Bill Clinton pour faire valoir que toute nouvelle expansion de l'OTAN vers l'Est violerait l'esprit du traité de Moscou de 1990[63].

Solution de compromis, le programme Partenariat pour la paix (PPP) est proposé par l'OTAN aux pays d'Europe de l'Est, y compris la Russie, lors du sommet de Bruxelles en . Tous les pays concernés vont y adhérer même si certains comme la Pologne ou la Hongrie sont initialement déçus de cette demi-mesure[63]. La Russie y adhère le [64].

Mais, en quelques mois durant l'année 1994, l'administration Clinton va mettre au second plan la stratégie du Partenariat au profit de celle de l'adhésion des pays les plus demandeurs et les plus avancés sur la voie de la démocratie et de renouveau économique. Clinton lui-même, le , lendemain de l'annonce du PPP, déclare depuis Prague que « la question n'est plus de savoir si l'OTAN acceptera de nouveaux membres, mais quand et comment »[65]. Ce revirement est dû à la montée en puissance des partisans de l'adhésion parmi les membres démocrates influents de l'entourage de Clinton, comme Zbigniew Brzeziński, et des Républicains, qui vont remporter les élections de mi-mandat. Il résulte aussi des demandes toujours plus pressantes de la Pologne et de la Tchéquie, et du lobby polonais aux États-Unis[66]. En lançant son armée dans un conflit en Tchétchénie, Eltsine contribue à alimenter les craintes que la Russie continue de susciter chez ses voisins[67].

Fin 1994, l'administration Clinton a pris la décision définitive de donner la priorité aux relations avec les États d'Europe de l'Est, et d'abandonner la priorité accordée jusque là à celles avec la Russie[67]. Le , le Conseil de l'Atlantique Nord réaffirme que l'Alliance est ouverte à l'adhésion d'autres États démocratiques d'Europe de l'Est, fait part de sa décision de lancer une étude sur les conditions et modalités d'adhésion de nouveaux membres, tout en réaffirmant l'importance des liens avec la Russie[68]. Eltsine saisit l'occasion du sommet de la CSCE qui se tient à Budapest les 5 et pour publiquement critiquer violemment l'attitude hégémonique des États-Unis et les plans d'expansion de l'OTAN[69]. Le sommet de Budapest s'achève cependant par la déclaration « Vers un authentique partenariat dans une ère nouvelle », qui consacre la mutation de la CSCE en l'OSCE qui devient une organisation de sécurité régionale permanente, et par le règlement définitif de la dénucléarisation de l'Ukraine [70].

Le président russe ne veut pas d'une rupture avec les Américains, notamment parce qu'il estime avoir besoin de leur soutien pour gagner l'élection présidentielle russe de l'été 1996. Sur l'insistance d'Eltsine, Clinton accepte de venir à Moscou le pour les cérémonies du 50e anniversaire de la victoire sur les nazis. Un compromis intervient entre eux sur la question de l'adhésion à l'OTAN : aucune étape concrète ne sera franchie d'ici aux élections en Russie, en contrepartie la Russie met en sourdine ses critiques sur le sujet et accepte d'entrer pleinement dans le programme de Partenariat pour la paix[alpha 5] - [72].

Troisième temps : adhésion phasée, statut spécial pour la Russie (1997-1999)

Le délai accordé à Eltsine est mis à profit par les partisans d'un élargissement sans limite pour faire prévaloir leur position. La question de l'adhésion de l'Ukraine demeure toutefois discutée. En limitant le premier élargissement à trois pays, la Hongrie, la Pologne et la Tchéquie, et en lui offrant un statut spécial, les États-Unis cherchent à minimiser le coût politique de l'élargissement vis-à-vis de la Russie, dont ils considèrent sans l'annoncer formellement qu'elle ne sera jamais membre de l'OTAN[73] - [74].

La signature à Paris, le , de l'Acte fondateur sur les relations, la coopération et la sécurité mutuelles entre l'OTAN et la Fédération de Russie en présence de Clinton et Eltsine a l'apparence d'une relance de la coopération entre les Occidentaux et la Russie[75] - [76] - [alpha 6]. Cette relance diplomatique semble confirmée par la signature très symbolique du traité d'amitié russo-ukrainien le [78], complété par des accords relatifs au partage de la flotte de la mer Noire et aux facilités d'utilisation de bases navales par les Russes en Crimée[73] - [79].

Fort de la signature de l'Acte fondateur, Clinton annonce le que les États-Unis veulent un premier élargissement limité à trois pays, position qui sera entérinée lors du sommet de l'OTAN de juillet à Madrid[25]. Afin de ménager Moscou, aucune liste de pays qui pourraient devenir membre dans un second temps n'est fournie. Durant ce sommet, une charte de partenariat spécifique[80] est signée entre l'OTAN et l'Ukraine[73].

Aux États-Unis, quelques personnalités estimées s'élèvent contre l'élargissement. Ainsi, dans un article du New York Times daté du 5 février 1997[81], l'ancien diplomate George Kennan, père de la politique de containment, affirme que cet élargissement intervient à un moment particulièrement mal choisi en raison de l'instabilité que connaît alors la Russie ; préventions qu'il réaffirme l'année suivante lorsqu'interrogé par le journaliste Thomas Friedman sur l'autorisation par le Sénat de l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, il déclare : « Je pense que c'est une erreur tragique. Il n'y avait aucune raison de faire cela. Personne ne menaçait personne. ». Il prédit l'opposition croissante de la Russie à cet élargissement : « Je pense que c'est le début d'une nouvelle guerre froide. Je pense que les Russes vont graduellement réagir de manière hostile et que cela va affecter leurs politiques. »[82]. En France également, l'ancien premier ministre Michel Rocard s'inquiète dans une tribune parue dans le journal Le Monde (19 avril 1997) : « L'émerveillement devant le retour à la démocratie de tous ces pays [d'Europe centrale] a conduit, séparément, les responsables de l'Ouest à accueillir toutes leurs demandes… On a dit oui par sympathie, on a oublié les Russes. Depuis, tel un bulldozer lâché sans conducteur, la diplomatie occidentale besogne vers l'adhésion à l'OTAN sans réflexion, sans concertation, sans débat[83]. »

En Russie, Eltsine est très affaibli physiquement et politiquement. Il ne parvient pas à empêcher le pays de connaître une crise financière majeure durant l'été 1998, malgré le soutien des États-Unis et du FMI qui finit par s'interrompre, faute qu'Eltsine ait réussi à trouver un accord avec la Douma sur les réformes économiques nécessaires et reprendre le contrôle d'une économie livrée aux oligarques. En 1998 et 1999, l'instabilité politique règne, Eltsine procédant à de nombreux et fréquents changements de personnes. Durant cette période de grand chaos, Eltsine nomme Vladimir Poutine à la tête du FSB, service successeur du KGB[84]. Les Occidentaux commencent à craindre que la Russie échoue dans sa transformation vers le système politique et économique occidental. Lorsque Clinton se rend à Moscou début , l'État russe est déliquescent et son économie en pleine banqueroute[85]. Dans un tel contexte, quitte à « perdre la Russie », l'élargissement de l'OTAN demeure plus que jamais nécessaire aux yeux des Occidentaux et des pays candidats de l'ex-bloc de l'Est et de l'ex-URSS[62] - [86].

Au moment où l'adhésion des trois premiers pays d'Europe de l'Est devient effective, Eltsine échoue dans sa tentative de convaincre le président ukrainien Leonid Koutchma de s'engager à ne pas approfondir encore ses relations avec l'OTAN[86].

Le déclenchement de la campagne aérienne de l'OTAN contre la Serbie le pendant la guerre du Kosovo déclenche sans surprise de vives réactions au Kremlin. En vol vers Washington, le Premier ministre Primakov fait demi-tour vers Moscou. Eltsine s'insurge contre cette opération otanienne menée sans mandat de l'ONU et hors du cadre de l'article 5 du traité de l'Atlantique nord. À ses yeux, cette opération militaire, venant en même temps que la mise en œuvre de l'élargissement, prouve de manière irréfutable que l'affirmation selon laquelle l'élargissement de l'OTAN apportera la paix en Europe est une pure tromperie. La Russie décide de surseoir à nouveau à la ratification des accords Start II, considérant que son arsenal nucléaire est sa seule protection pour que Moscou ne subisse pas un jour le sort de Belgrade[86].

Le sommet du cinquantième anniversaire de l'Alliance à Washington est l'occasion de mettre en place un processus formel pour accompagner les pays candidats jusqu'à l'adhésion, le Plan d'action pour l'adhésion (MAP), et d'y inscrire neuf pays aspirant à rejoindre l'OTAN, mais ni la Géorgie, ni l'Ukraine, dont le cas continue d'être jugé trop sensible au regard des relations avec Moscou[86] - [5]. Durant l'année 1999, les derniers échanges entre Clinton et Eltsine se déroulent dans un climat tendu. Affaibli par l'affaire Monica Lewinsky et approchant du terme de sa présidence, Clinton ne parvient pas à relancer la relation avec la Russie et à obtenir un vote favorable du Sénat sur le traité TICE et le traité Start II dont les Russes retardent aussi la ratification de leur côté. Eltsine prépare sa succession en promouvant Poutine Premier ministre en , puis Président par intérim le [86].

Situation au regard du droit international

Sur le plan politique, les dirigeants successifs de la Russie acceptent mal que son territoire soit amputé d'une partie de l'ex-empire russe en Europe — dont le territoire ukrainien au premier rang — et que sa zone d'influence sur sa frontière européenne soit réduite à la Biélorussie durant les décennies 1990 et 2000, du fait de l'avancée simultanée vers l'Est de l'OTAN et de l'Union européenne[87] - [88].

Sur le plan du droit international, aucun traité ou charte co-signé par les Occidentaux et l'Union soviétique, puis la Russie, ne contient d'engagement relatif au futur de l'OTAN. Le traité de Moscou du concerne exclusivement la réunification de l'Allemagne et prend en compte son appartenance à l'OTAN. Ce texte n’aborde la question de l’extension de l’OTAN qu’à propos du territoire de l’ancienne RDA après le retrait des troupes soviétiques. La charte de Paris signée le dans le cadre d'un sommet de la CSCE engage ses signataires à respecter les dix principes de la déclaration d'Helsinki de 1975, à « s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État » et à laisser « pleinement aux Etats la liberté de choisir leurs propres arrangements en matière de sécurité ».

Juridiquement, l'élargissement de l'OTAN ne viole aucun traité international, contrairement aux bombardements de l'OTAN sur la Serbie en 1999, à l'annexion de la Crimée par la Russie ou encore son implication en Ossétie du Sud[89], au Donbass[90] et à l'invasion de l'Ukraine en 2022. Concernant plus spécialement l'Ukraine, le mémorandum de Budapest[alpha 7] - [92] du signé par les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni garantit l'intégrité territoriale et la sécurité à l'Ukraine, en échange de sa ratification du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)[alpha 8] - [93]. Enfin, le traité d'amitié russo-ukrainien signé le garantit le respect mutuel des frontières[94] - [95].

Source de tensions et de consolidation démocratique

Le rejet de l'élargissement de l'OTAN vers l'est européen est un point focal de la politique étrangère menée par Boris Eltsine puis Vladimir Poutine. Ce sujet est à l'origine de tensions entre les Occidentaux et la Russie qui les accusent de ne pas avoir respecté leur engagement de ne pas élargir le traité de l'Atlantique Nord — le cadre juridique de l'OTAN — à des pays de l'Est[96]. La domination mondiale des États-Unis durant les années 1990 leur permet d'atteindre leurs objectifs relatifs à l'Alliance atlantique, au prix de quelques concessions, et malgré les réticences de certains de leurs alliés[97] - [98].

Ces tensions sont plus aiguës depuis qu'elles concernent aussi l'Ukraine, que la Russie considère faire partie d'elle. L'OTAN et l'Ukraine sont les sujets fin 2021 et début 2022 d'une nouvelle période de crise entre la Russie et les Occidentaux, auxquels elle demande qu'ils s'engagent à ne pas élargir l'OTAN à l'Ukraine et qu'ils retirent leurs forces militaires des pays issus de l'URSS et du bloc de l'Est européen. Formulée à de nombreuses reprises, cette exigence est formalisée le par deux projets de traité adressés l'un aux États-Unis, l'autre à l'OTAN[99].

Les Russes mettent en avant la « trahison » de leur engagement par les Occidentaux, thèse que des analyses publiées par des académiques[100] - [101] dont l'ouvrage Not One Inch: America, Russia, and the Making of Post-Cold War Stalemate de l'historienne réputée[102] - [103] Mary Elise Sarotte (en)[104] accréditent assez largement[98]. Le 9 février 1990, Hans-Dietrich Genscher et James Baker avaient promis à Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendrait « pas d'un pouce vers l'Est »[56] - [105]. Mais d'autres analystes de think tank américains arguent que ces propos ont été tenus à un moment où l'URSS existait encore, sa dislocation rebalançant les contours des frontières, avec la création de nombreux pays qui ne pouvaient être concernés par des promesses faites avant qu'ils n'existent[88] - [98], ou que cette promesse doit s'entendre dans la limite du territoire allemand[106].

Néanmoins, bien que de nombreux analystes ont critiqué le risque de montée des tensions dû à l'élargissement de l'OTAN dans les pays d'Europe de l'Est, une étude de 2006 dans la revue Security Studies soutient que les élargissements de l'OTAN en 1999 et 2004 ont contribué à la consolidation démocratique en Europe centrale et orientale[107].

Années charnières (2007-2009)

Les propos tenus par Vladimir Poutine en 2007 lors de la MSC symbolisent le moment où la Russie renonce définitivement à établir une relation avec l'Occident répondant à ses vues géopolitiques[108]. La Russie voit désormais l’Europe comme un partenaire important, mais plus comme un destin historique. Elle veut être un des pôles actifs dans un monde multipolaire que les États-Unis ne dominent plus seuls[109]. Elle adopte une stratégie de rapport de force dont la deuxième guerre d'Ossétie du Sud, étendue à l'Abkhasie, est en 2008 la première manifestation.

La diplomatie conserve une place et permet de trouver des compromis. En , le sommet de l'Otan à Bucarest et le Conseil OTAN-Russie concomitant acte le principe de l'adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine, mais repousse sine die leur accession au « plan d'action pour l’adhésion » (MAP) en raison d’une forte hostilité de Vladimir Poutine pour qui « l’apparition d’un bloc puissant à nos frontières est considérée en Russie comme une menace directe contre notre sécurité », position relayée au sein de l’Alliance par les Français et Allemands, désireux de ménager Moscou[110] - [111] - [112]. Interrompues par le conflit en Géorgie, les relations OTAN-Russie reprennent en 2009 à la faveur de la décision de Barack Obama d'abandonner l'installation en Europe du système GMD d'interception d'ICBM[113] et de lui substituer un système de défense antimissile dans le cadre de l'OTAN aux possibilités d'interception plus limitées, afin d'apaiser l'opposition de Moscou[114].

Ces compromis et plus généralement les relations institutionnelles entre l'OTAN et la Russie ne sont pour cette dernière qu'un pis-aller pour « limiter les dégâts » selon Ievgueni Primakov, faute de pouvoir empêcher l'expansion de l'OTAN[115]. Redevenue politiquement stable, sortie du chaos économique et tirant parti de ses gigantesques ressources naturelles, la Russie fait un retour marqué sur la scène internationale[116].

Annexion russe de la Crimée et guerre du Donbass (2014-2015)

Le président ukrainien Ianoukovytch annonce le la suspension du processus de signature de l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne[117], provoquant d'importantes manifestations qui aboutissent le à sa destitution par la Rada[118]. Le Kremlin met en doute la légitimité des nouvelles autorités ukrainiennes et accuse les Occidentaux de se livrer à « des calculs géopolitiques unilatéraux » pour augmenter leur influence[119]. Les médias et les autorités russes prétendent que les "fascistes" de Secteur droit ont pris Kiev, et appellent à protéger les Ukrainiens russophones[120]. S'appuyant sur ces accusations, l'armée russe prend le contrôle de la Crimée et donne une apparence légale à son coup de force par un référendum organisé le . Près de 97 % des votants se prononcent en faveur du rattachement de la Crimée à la Russie, mais ce référendum n'est pas reconnu par la grande majorité de la communauté internationale. Poutine bénéficie du soutien d'une large majorité de Russes pour qui la Crimée est une terre russe[121]. En et , dans la région du Donbass à l'est de l'Ukraine, une insurrection séparatiste discrètement soutenue par Moscou proclame l'indépendance de la république populaire de Donetsk et de la république populaire de Lougansk[122]. Les séparatistes bénéficient d'un soutien officiel limité de la Russie qui ne s'engage pas sur la voie de l'annexion mais tire avantage de la fragilisation de l'Ukraine[123].

Le Kremlin ne pouvait pas ne pas réagir au tournant pro-occidental et anti-russe de l'Ukraine résultant de la chute de Ianoukovytch. La possibilité même d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'UE demeure une ligne rouge, que confirment les propos tenus par Vladimir Poutine. Le , Vladimir Poutine justifie ainsi l'annexion de la Crimée : « Ils nous ont menti à plusieurs reprises, ils ont pris des décisions dans notre dos, ils nous ont mis devant le fait accompli. Cela s’est produit avec l’expansion de l’OTAN vers l’est, ainsi qu’avec le déploiement d’infrastructures militaires à nos frontières. »[55] ; il poursuit, à propos de la Crimée en affirmant que « l'inaction russe aurait signifié que la marine de l'OTAN serait là, dans cette ville [Sébastopol], gloire militaire de la Russie, créant ainsi une menace non pas illusoire mais parfaitement réelle pour l'ensemble du sud de la Russie »[124]. Le , il déclare au forum économique de Saint-Petersbourg : « demain, l'Ukraine pourrait rejoindre l'OTAN et dans la foulée, une partie du système antimissile américain pourrait être déployée là-bas »[123]. En 2008, l'ambassadeur des États-Unis en Russie, William Joseph Burns, avait averti que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN serait « la plus flagrante des lignes rouges pour l'élite russe, pas seulement pour Poutine »[125].

Placés devant le fait accompli, les pays membres de l’OTAN décident le de suspendre toute coopération pratique avec la Russie[126]. L'OTAN renforce sa coopération avec l'Ukraine mais ne lance pour autant pas le processus d'accession. En revanche, alors que jusque là l'OTAN n'avait pas déployé de forces conventionnelles ou nucléaires dans les nouveaux pays membres, afin de ménager la Russie, la décision est prise de déployer des unités multinationales dans les pays baltes, la Pologne, la Bulgarie et la Roumanie.

Agression russe contre l'Ukraine (2022)

La Russie se considère comme l'héritière de l'Empire russe et de l'Union soviétique. Selon sa représentation géopolitique, elle est légitime à s'affirmer comme une grande puissance mondiale, au même titre que les États-Unis ou la Chine. Sa parité nucléaire avec les États-Unis a été un temps son principal attribut d'une grande puissance, qu'elle a utilisé pour appuyer sa politique étrangère[127]. Depuis sa réélection à la présidence en 2012, Vladimir Poutine s'appuie en plus sur des finances saines, un outil militaire rénové et la maîtrise des instruments de la guerre hybride pour faire valoir avec force les ambitions et revendications géopolitiques de la Russie qui réinstalle une compétition stratégique avec l'Occident[128].

De par l'histoire et sa situation géographique stratégique[129], l'Ukraine occupe une place à part pour la Russie qui ne peut accepter dans le contexte géopolitique d'ensemble qu'elle lui échappe[130]. Alain Frachon, dans sa chronique au Monde, fait valoir que la « hantise de Poutine est que son grand voisin du Sud, l’Ukraine, la nation slave sœur, russophone, que mille liens rattachent à la Russie, se coule avec succès dans le moule démocratique à l’occidentale » ; selon lui, le président russe ne craint pas l'OTAN mais redoute « la contamination idéologique, un contre modèle aux portes de la nation mère »[131]. Pour Sylvie Kauffmann, « Vladimir Poutine n’a jamais fait son deuil ni de l’Union soviétique ni de l’Ukraine »[132]. Selon Fiodor Loukianov, la Russie considère que toute l’architecture de sécurité en Europe telle qu'elle a été instaurée dans les années 1990 n'est plus acceptable ; l’idée que les États puissent choisir leurs alliances avait été admise par Mikhaïl Gorbatchev, mais les élargissements successifs de l’OTAN n’ont jamais satisfait la Russie[133].

Les derniers canaux de communication existant entre la Russie et l’OTAN sont coupés en à l’initiative de la partie russe, qui dénonce « la ligne de plus en plus agressive » de l’Alliance atlantique, après l’expulsion de plusieurs de ses diplomates[134]. Le 10 novembre 2021, à Washington, une Charte de partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Ukraine est signée par le ministre ukrainien des Affaires Étrangères, Dmitro Kuleba, et le Secrétaire d'État Antony Blinken. Elle formalise une alliance militaire complète pour la défense du territoire ukrainien, y compris la Crimée[135].

En , la Russie masse d'importantes forces militaires près de sa frontière avec l'Ukraine, provoquant un nouveau rebond de la crise des relations russo-ukrainiennes[136]. Washington réagit rapidement et met en garde Moscou qui devrait payer un « prix élevé » en cas d'agression contre l'Ukraine[137]. Berlin, Londres, Paris et Rome « expriment leur détermination à ce que la souveraineté de l’Ukraine soit respectée » et souhaitent la reprise des négociations avec l’Ukraine, dans le cadre du groupe dit « Normandie »[138]. Le , Sergueï Lavrov fustige la « la politique destructrice des pays de l’OTAN qui cherchent à attirer l’Ukraine dans leur orbite et à la transformer en pays anti-russe ». L'objectif réel du Kremlin est d'utiliser les menaces réelles ou supposées qu'il fait peser sur l'Ukraine pour ouvrir avec Washington et ses alliés une négociation globale sur l'OTAN. Vladimir Poutine propose ce même jour d’entamer des négociations en vue d'établir des accords concrets empêchant l’élargissement de l’OTAN vers l’Est et le déploiement des systèmes d’armement de l’Alliance atlantique près de la frontière russe. Il précise que « nous avons besoin de garanties juridiques, puisque nos collègues occidentaux n’ont pas respecté leurs obligations orales appropriées »[137]. Ces demandes sont formalisées le par deux projets d'accord adressés par Sergueï Riabkov, l'un aux États-Unis, l'autre à l'OTAN. Ils visent à interdire toute activité militaire de l'OTAN sur d'anciens territoires soviétiques, et à empêcher le renforcement de l'OTAN dans les pays admis après 1997[139].

En et en , les activités diplomatiques se déploient jusqu'au plus haut niveau. Joe Biden et Vladimir Poutine ont un entretien vidéo le [140]. La Chine soutient la Russie. Dans le communiqué commun publié le après une rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, les deux États se disent opposés à tout élargissement futur de l’OTAN[141].

Notes

- Dans le contexte de la guerre froide, les « Quatre puissances » sont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Union soviétique, garantes ensemble du statut quadripartite de l'Allemagne depuis 1945.

- Parallèlement, la RDA est intégrée à la CEE et bénéficie immédiatement des traités déjà signés par ses membres.

- La Tchécoslovaquie est dissoute le 31 décembre 1992. Elle donne naissance à deux républiques indépendantes, la Slovaquie et la Tchéquie.

- Cette ouverture sera poursuivie les années suivantes : G7 (1994) et le G20 (1999), le Conseil de l'Europe (1996), l'OMC(2012), mais pas l'OCDE.

- L'adhésion de principe, signée en devait être complétée par un programme d'action propre à chaque adhérent. Les Russes repoussent sa signature jusqu'au après que Clinton et Eltsine se sont mis d'accord sur un compromis concernant l'OTAN lors de leur sommet de Moscou en [71]

- En , en vue de renforcer la coopération entre les deux parties, le Conseil OTAN-Russie est établi en remplacement du Conseil conjoint permanent prévu par l'Acte fondateur qui demeure la référence de base concernant la définition de leurs relations[77].

- En 2009, les États-Unis et la Russie confirment la validité de ce mémorandum[91].

- Des traités identiques sont signés le même jour par les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie avec respectivement la Biélorussie et le Kazakhstan.

Sources

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Enlargement of NATO » (voir la liste des auteurs).

- « Le Traité de l'Atlantique Nord (texte du traité) », sur OTAN (site officiel),

- « Les enjeux de l'évolution de l'OTAN », sur le site du Sénat français (consulté le ).

- « Élargissement de l'OTAN », sur le site officiel de l'OTAN (consulté le ).

- « Grèce, Chypre et Turquie : des tensions permanentes », sur le site Nouvelle Europe (consulté le ).

- « « Une Alliance pour le XXIe siècle » - Communiqué du Sommet de Washington publié par les chefs d'Etat et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord tenue à Washington le 24 avril 1999 », sur OTAN (site officiel), (consulté le )

- « Plan d'action pour l'adhesion », sur le site officiel de l'OTAN, (consulté le ).

- Kempf 2010

- « Le Plan d'action pour l'adhésion (MAP) » [PDF], sur le site officiel de l'OTAN (consulté le ).

- Susanne Nies, « L'élargissement de l'OTAN : quelles répercussions sur les nouveaux membres et sur la structure de l'Alliance ? », Revue internationale et stratégique, Armand Colin, vol. N°59, no 3, , p. 43-56 (ISSN 1287-1672, résumé, lire en ligne).

- « L'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN : un « casus belli » pour la Russie », sur le site du Sénat français (consulté le ).

- Carrère d'Encausse 2015.

- « Mission d'information sur l'évolution du rôle de l'OTAN », sur le site de l'Assemblée nationale française (consulté le ).

- Gregory Danel, « L'OTAN : de Washington (1949) à Strasbourg-Kehl (2009) », Politique étrangère, Institut français des relations internationales (IFRI), vol. Hiver, no 4, , p. 747-760 (ISSN 0032-342X, résumé, lire en ligne [PDF]).

- Carrère d'Encausse 2015.

- (en) Charlie Duxbury, « Under threat, Sweden rediscovers its Viking spirit », sur Politico (consulté le ).

- (fi) « Tuomioja: Nato-jäsenyys ei toisi Suomelle lisää turvallisuutta », The Ulkopolitist, (lire en ligne, consulté le ).

- « Relations avec la Russie », sur le site officiel de l'OTAN, (consulté le ).

- « Conférence de presse conjointe de M. François Mitterrand, Président de la République et de M. George Bush, Président des Etats-Unis », sur Vie Publique, (consulté le )

- « Les huit points de l'accord Kohl-Gorbatchev », Le Monde, (lire en ligne)

- « Le traité portant règlement définitif concernant l'Allemagne », sur Cvce.eu,

- « Traité portant règlement définitif concernant l'Allemagne (texte du traité) », sur Cvce.eu

- « Le groupe de Visegrád et l'ALECE », sur Cvce.eu,

- (en) Jane Perlez, « Hungarians Approve NATO Membership », sur site du New York Times, (consulté le ).

- (en) « The Accession of Poland, the Czech Republic and Hungary to NATO », sur Warsaw Institute, (consulté le )

- « Déclaration de Madrid sur la sécurite et la coopération euro-atlantiques publiée par les chefs d'Etat et de gouvernement », sur OTAN (site officiel),

- Avioutskii 2006.

- « Pays Baltes, UE et Russie, l'épine ou la chaussette ? », sur le site Nouvelle Europe (consulté le ).

- « L'OTAN accueille la Croatie et l'Albanie, dans l'espoir d'englober les Balkans », sur le site de La Depeche, (consulté le ).

- (en) « CEDEM poll: Montenegrins split over issue of NATO membership », Policy Association for an Open Society, (consulté le ).

- « Les relations avec le Monténégro », sur NATO / OTAN (Site officiel), Site.

- « Après vingt-cinq ans au pouvoir, le premier ministre du Montenegro remporte des législatives contestées », sur Le Monde.fr, .

- Le Figaro.fr avec AFP, « Otan: Trump approuve l'entrée du Monténégro », Le Figaro, (lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ). - « Le Monténégro devient le 29e membre de l'Otan », sur Site du magazine Le Point http://www.lepoint.fr.

- « États membres », sur Site de l'ONU http://www.un.org/fr/index.html (consulté le ).

- « Relations avec la République de Macédoine du Nord », sur Site de l'OTAN http://www.nato.int/cps/fr/natohq/index.htm, (consulté le ).

- « La Macédoine du Nord devient le 30e pays membre de l'OTAN », sur OTAN, (consulté le ).

- https://www.lepoint.fr/monde/5-choses-a-savoir-sur-l-adhesion-de-la-finlande-a-l-otan-04-04-2023-2514771_24.php

- « NATO launches ratification process for Sweden, Finland membership », sur France24, (consulté le )

- (en) « Russia says Georgia war stopped NATO expansion », Reuters, (lire en ligne).

- (en) Joshua Kucera, « Ivanishvili: We Will Get NATO MAP in 2014 », (consulté le ).

- (en) Adrian Croft, « NATO unlikely to grant Georgia step to membership: diplomats », Reuters, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) NATO, « Brussels Summit Communiqué issued by NATO Heads of State and Government (2021) », sur NATO (consulté le )

- « Relations avec la Bosnie-Herzégovine », (consulté le ).

- (en) NATO, « Membership Action Plan (MAP) », sur NATO (consulté le )

- « Adhésions à l’OTAN : « Pour la Finlande et la Suède, l’attaque de l’Ukraine par la Russie a provoqué une onde de choc » », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- « Adhésion à l’OTAN : la Finlande et la Suède ont soumis leurs demandes respectives », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- « OTAN : accord de la Turquie pour l'adhésion de la Suède et de la Finlande », sur euronews, (consulté le )

- « Le Parlement français ratifie l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « NATO PA », sur NATO PA (consulté le )

- « Otan : la Suède et la Finlande réaffirment leur engagement à combattre le «terrorisme» », sur LEFIGARO, (consulté le )

- « La Finlande devient officiellement membre de l'OTAN (France Info) »

- Sarotte, Not One Inch, 2021, Introduction: foreclosing options, p. 16-36

- (en) « Mikhail Gorbachev: I am against all walls », sur Russia Beyond,

- (en) « NATO Expansion: What Gorbachev Heard », Briefing Book #613, sur National Security Archive,

- Philippe Descamps, « “L’OTAN ne s’étendra pas d’un pouce vers l’est” », Le Monde diplomatique, no 774, , p. 10-11 (ISSN 0026-9395, e-ISSN 2491-5866, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Uwe Klußmann, Matthias Schepp et Klaus Wiegrefe, « NATO's Eastward Expansion: Did the West Break Its Promise to Moscow? », Der Spiegel, (ISSN 2195-1349, lire en ligne)

- « Le sommet de 1990 : un tournant dans les relations « Est-Ouest » », sur OTAN (site officiel), (consulté le )

- (en) « Summit Meeting of Heads of State and Government - Rome Italy - 7-8 Nov. 1991 », sur OTAN (site officiel)

- Declassified documents show security assurances against NATO expansion to Soviet leaders .., stratpol.com.

- Henri Paris, Stratégie soviétique et chute du pacte de Varsovie, Éditions de la Sorbonne, 472 p. (ISBN 979-1035103880, lire en ligne), chap. X (« La perestroïka et l’effondrement du pacte de Varsovie »)

- Sarotte, Not One Inch, 2021, Chap. 5 - Squaring the Triangle, p. 213-254

- Sylvie Kauffmann, « Qui a perdu la Russie ? », Le Monde, (lire en ligne)

- (en) Patrick Wintour, « Russia’s belief in Nato ‘betrayal’ – and why it matters today », The Guardian, (lire en ligne)

- (en) « Signatures of Partnership for Peace Framework Document », sur OTAN (site officiel),

- Bill Clinton, « The President's News Conference With Visegrad Leaders in Prague », sur The American Presidency Project, (consulté le )

- Gilbert Achcar, La nouvelle Guerre froide. Le monde après le Kosovo, Paris, Presses universitaires de France, (ISBN 2-13-050499-X), p. 70-75.

- Sarotte, Not One Inch, 2021, Chap. 6 - Rise and Fall, p. 256-294

- (en) « Communiqué NATO M-NAC-2(94)116 issued at the Ministerial Meeting of the North Atlantic Council - NATO Headquarters, Brussels 1 Dec. 1994 », sur OTAN (site officiel),

- (en) Daniel Williams, « Yeltsin, Clinton clash over NATO's role », The Washington Post, (lire en ligne)

- « Vers un Authentique Partenariat dans une ere Nouvelle », sur OSCE, (consulté le )

- (en) « Remarks By the Secretary General at the Acceptance of the Russian Partnership for Peace Individual Partnership Programme and the Areas for Pursuance of a Broad, Enhanced Nato/Russia Dialogue and Cooperation Beyond PfP », (consulté le )

- (en) « NATO Expansion – The Budapest Blow Up 1994 », Briefing Book #780, sur National Security Archive,

- Sarotte, Not One Inch, 2021, Chap. 8 - Cost per inch, p. 334-377

- Sarotte, Not One Inch, 2021, Chap. 9 - Only the Beginning, p. 379-413

- « Relations avec la Russie », sur OTAN (site officiel),

- « Acte Fondateur sur les Relations, la Coopération et la Sécurité Mutuelles entre l'OTAN et la Fédération de Russie (texte intégral) », sur OTAN (site officiel),

- « Conseil OTAN-Russie », sur OTAN (site officiel), (consulté le )

- « Traité d'amitié, de coopération et de partenariat entre l'Ukraine et la Fédération de Russie », sur Recueil des traités de l'ONU, (consulté le )

- Hélène Hamant, « La ratification du traite d'amitié, de coopération et de partenariat russo-ukrainien », sur Actualité et droit international, (consulté le )

- « Charte de partenariat spécifique entre l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord et l'Ukraine », sur OTAN (site officiel),

- (en) « A Fateful Error », The New York Times, 5 février 1997.

- (en-US) Thomas L. Friedman, « Foreign Affairs; Now a Word From X », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne)

- Michel Rocard, « OTAN : danger », Le Monde, 19 avril 1997.

- Véronique Laroche-Signorile, « Le 26 mars 2000 Vladimir Poutine est élu président de la Russie », Le Figaro, (lire en ligne)

- « Bill Clinton et le chaos russe », Le Monde, (lire en ligne

)

) - Sarotte, Not One Inch, 2021, Chap. 10 - Carving Out the Future, p. 415-460

- Jean-Dominique Giuliani, « La Russie, l'Ukraine et le droit international », Fondation Robert Schuman - Question d'Europe n°344, (lire en ligne)

- (en) Multiples collaborateurs du think tank Chatham House, « Myths and misconceptions in the debate on Russia », sur Chatham House,

- Chris Harris, « Le conflit Géorgie-Russie dix ans après : retour sur une guerre oubliée », Euronews, (lire en ligne)

- Joseph Bohbot, « La guerre du Donbass », Diploweb, (lire en ligne)

- (en) « U.S.-Russia Joint Statement on Expiration of the START Treaty », sur U.S. Department of State,

- « Mémorandum relatif aux garanties de sécurité dans le cadre de l’adhésion de l’Ukraine au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Budapest, 5 décembre 1994 »

, sur Recueil des traités de l'ONU, Council on Foreign Relations, (consulté le )

, sur Recueil des traités de l'ONU, Council on Foreign Relations, (consulté le ) - (en) David Yost, « The Budapest memorandum and Russia's Intervention in Ukraine », sur U.S. Naval Postgrade School, (consulté le )

- Traité d'amitié, de coopération et de partenariat entre l'Ukraine et la Fédération de Russie, ONU - Recueil des traités, (lire en ligne)

- Sophie Shihab, « Le traité entre la Russie et l'Ukraine met fin à cinq ans de frictions », Le Monde, (lire en ligne

)

) - Pierre Bouvier, « Crise en Ukraine : une poussée de fièvre dans un rapport de force historique avec la Russie », Le Monde, (lire en ligne)

- (en) Sten Rynning, « The false promise of continental concert: Russia, the West and the necessary balance of power », sur Chatham House,

- (en) Mike Eckel, « Did The West Promise Moscow That NATO Would Not Expand? Well, It's Complicated », RadioFreeEurope, (lire en ligne)

- (en) Steven Pifer, « Russia’s draft agreements with NATO and the United States: Intended for rejection? », sur Brookings,

- (en) Michael MccGWIRE, « NATO expansion: 'a policy error of historic importance' », Review of International Studies, vol. 24, no 1, , p. 23–42 (ISSN 1469-9044 et 0260-2105, DOI 10.1017/S0260210598000230, lire en ligne, consulté le )

- Joshua R. Itzkowitz Shifrinson, « Deal or No Deal? The End of the Cold War and the U.S. Offer to Limit NATO Expansion », International Security, vol. 40, no 4, , p. 7–44 (ISSN 0162-2889, DOI 10.1162/ISEC_a_00236, lire en ligne, consulté le )

- « Élargissement de l’OTAN à l’Est | Comment l’Occident a trompé la Russie », sur La Presse, (consulté le )

- André Liebich, « Les promesses faites à Gorbatchev : l'avenir des alliances au crépuscule de la guerre froide », Relations internationales, vol. n° 147, no 3, , p. 85 (ISSN 0335-2013 et 2105-2654, DOI 10.3917/ri.147.0085, lire en ligne, consulté le )

- (en) « Mary Elise Sarotte », sur Johns Hopkins University,

- Jocelyn Coulon, « Élargissement de l’OTAN à l’Est | Comment l’Occident a trompé la Russie », sur La Presse,

- (en) « TWQ: The Myth of a No-NATO-Enlargement Pledge to Russia - Spring 2009 », sur www.csis.org (consulté le )

- Rachel A. Epstein, « Nato Enlargement and the Spread of Democracy: Evidence and Expectations », Security Studies, vol. 14, no 1, , p. 63–105 (ISSN 0963-6412, DOI 10.1080/09636410591002509, lire en ligne, consulté le )

- V. Poutine, speech at Munich conference 2007

- Hélène Richard, « Quand la Russie rêvait d'Europe », Le Monde Diplomatique, (lire en ligne)

- Marie Jégo, « Pourquoi la Russie a peur de l'OTAN », Le Monde, (lire en ligne)

- Philippe Boulanger, « L’élargissement de l’OTAN : Les enjeux et les risques du sommet de Bucarest (2-4 avril 2008) », sur Open Edition Journals, (consulté le )

- Nicolas Gros-Verheyde, « Sommet de l’Otan, à Bucarest. Principaux résultats. “Nécessité de l’Europe de la défense" », B2 Le blog de l'Europe géopolitique, (lire en ligne)

- (en) « Remarks by the President on Strengthening Missile Defense in Europe », (consulté le )

- (en) « The European Phased Adaptive Approach at a Glance », sur ACA, (consulté le )

- Michael Rühle, « L'élargissement de l'OTAN et la Russie: mythes et réalités », NATO Review, (lire en ligne)

- Commission des Affaires étrangères du Sénat, « Où va la Russie ? : Rapport d'information n° 416 (2007-2008) », sur Sénat,

- « La Russie a demandé à l'Ukraine de suspendre l'accord avec l'Union européenne », Le Monde, (lire en ligne)

- « Le président destitué, Timochenko libérée : l'Ukraine bascule », Le Monde, (lire en ligne)

- « Ukraine : la Russie entre de plain-pied dans le bal diplomatique », Le Monde, (lire en ligne)

- « Ukraine : le Kremlin multiplie les références à la seconde guerre mondiale », Le Monde, (lire en ligne)

- « Crimée: Vladimir Poutine place les Occidentaux devant le fait accompli », Le Monde, (lire en ligne)

- Alexandre Pouchard et Amandine Sanial, « Des premières manifestations à aujourd’hui, comment l’Ukraine en est arrivée là », Le Monde, (lire en ligne)

- Marie Jégo, « Moscou travaille à affaiblir durablement l'Ukraine », Le Monde, (lire en ligne)

- Steven Pifer, « Did NATO Promise Not to Enlarge? Gorbachev Says “No” », Brookings, (lire en ligne)

- (en) William J. Burns, The Back Channel: American Diplomacy in a Disordered World, Hurst, (ISBN 978-1-78738-266-4, lire en ligne)

- « Les relations OTAN-Russie : Rétrospective », sur OTAN (site officiel),

- Mélanie Rosselet, « La crise ukrainienne a aussi une dimension nucléaire », Le Monde, (lire en ligne).

- Bruno Tertrais, « La crise en Ukraine n’a rien à voir avec une nouvelle guerre froide », Le Monde, (lire en ligne).

- « Quatre cartes pour comprendre le conflit entre la Russie et l'Ukraine », Le Figaro, (lire en ligne).

- Bruno Tertrais, « La question ukrainienne, trente ans après « l’été meurtrier » de l’URSS », sur Institut Montaigne, (consulté le ).

- « La hantise de Poutine est que l’Ukraine se coule avec succès dans le moule démocratique “à l’occidentale” », Le Monde, (lire en ligne).

- Sylvie Kauffmann, « Vladimir Poutine n’a jamais fait son deuil ni de l’Union soviétique ni de l’Ukraine », Le Monde, (lire en ligne

).

). - Fiodor Lioukianov, propos recueillis par Benoît Vitkine, « Si l’Ukraine devient une plate-forme pour des forces hostiles, la Russie verra là une menace existentielle », Le Monde, (lire en ligne).

- Jean-Pierre Stroobants et Benoît Vitkine, « Moscou rompt ses relations avec l’OTAN », Le Monde, (lire en ligne).

- « L'Ukraine et les États-Unis ont signé la Charte de partenariat stratégique mise à jour », sur www.ukrinform.fr (consulté le )

- Faustine Vincent, « Aux frontières de l’Ukraine, « c’est juste un nouveau jour de guerre » », Le Monde, (lire en ligne).

- « Tensions entre la Russie et l’Ukraine : troupes massées à la frontière, Moscou mis en garde par Washington… Le point sur la situation », Le Monde, (lire en ligne).

- « Face aux manœuvres russes, cinq grandes puissances, dont la France, déterminées à ce que la « souveraineté » de l’Ukraine « soit respectée » », Le Monde, (lire en ligne).

- Laurent Lagneau, « La Russie propose aux membres de l'Otan et aux États-Unis deux projets d'accord pour garantir sa sécurité », sur Zone Militaire,

- « Joe Biden et Vladimir Poutine font le choix de la désescalade en Ukraine », Le Monde, (lire en ligne).

- Benoît Vitkine et Frédéric Lemaître, « Au JO de Pékin, Vladimir Poutine et Xi Jinping affichent un front commun face aux Etats-Unis », Le Monde, (lire en ligne

).

).

Ouvrages

- Viatcheslav Avioutskii, Les révolutions de velours, Armand Colin, , 240 p. (ISBN 978-2-200-28068-0, lire en ligne).

- Hélène Carrère d'Encausse, Six années qui ont changé le monde 1985-1991 : La chute de l'Empire soviétique, Fayard, coll. « Questions à l'histoire », , 432 p. (ISBN 978-2-213-69966-0, lire en ligne).

- Olivier Kempf, L'OTAN au XXIe siècle, Artège Éditions, coll. « Questions à l'histoire », , 564 p. (ISBN 978-2-36040-408-7, lire en ligne).

- M. E. Sarotte, Not One Inch : America, Russia, and the Making of Post–Cold War Stalemate, Yale University Press, , 806 p. (ISBN 978-0300259933).

- Charles Zorgbibe, Histoire de l'OTAN, Éditions Complexe, coll. « Questions à l'histoire », , 283 p. (ISBN 978-2-87027-917-5, lire en ligne).

Textes et discours

- (en) Vladimir Poutine, « Speech and the Following Discussion at the Munich Conference on Security Policy », sur President of Russia (site officiel de la présidence russe), (consulté le ).

- (en) Vladimir Poutine, « Article by Vladimir Putin ”On the Historical Unity of Russians and Ukrainians“ », sur President of Russia (site officiel de la présidence russe), (consulté le ).

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- L'OTAN après la Guerre froide, sur le site de la Documentation française.

- [PDF] Une brève histoire de l'OTAN, sur le site officiel de l'OTAN.

- [vidéo] L'histoire de l'OTAN - vidéo chronologique sur YouTube, vidéo officielle de l'OTAN.