Donbass

Le Donbass (en ukrainien : Донбас ; en russe : Донба́сс) est un bassin houiller de l'Est de l'Ukraine bordé au sud par la mer d'Azov. C'est une région économique et culturelle importante, aujourd'hui disputée par la Russie et l'Ukraine, qui comprend deux oblasts (provinces) : l'oblast de Donetsk et l'oblast de Louhansk. Il recouvre approximativement la portion de la steppe pontique dont l'appellation géographique savante était « Méotide », à laquelle le nom de « Donbass » s'est complètement substitué depuis l'époque soviétique. La ville de Donetsk est considérée comme la capitale officieuse du Donbass, s’agissant de sa plus grande agglomération et ayant la position la plus centrale parmi ses grandes villes.

| Donbass | |

Le Donbass (en rouge). | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | Ukraine (de jure) Russie en partie (de facto) |

| Statut politique | |

| Capitale | Donetsk (officieuse) |

| Démographie | |

| Population | 6 221 602 hab. (2021) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 00′ nord, 37° 48′ est |

Il y a de nombreuses délimitations géographiques de ce bassin, aucune n'étant d'ailleurs officiellement reconnue. La définition la plus courante aujourd'hui est celle qui la confond avec la réunion des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk, quoique les veines de charbon historiques n'en recouvrent qu'une partie, tout en débordant à l’ouest sur l'oblast ukrainien de Dnipropetrovsk et à l’est sur la Russie méridionale[1]. L’eurorégion de même nom rassemble les oblasts de Donetsk, Louhansk en Ukraine et l’oblast de Rostov[2] en Russie.

À la suite du renversement du président ukrainien Viktor Ianoukovytch en , le Donbass est la proie d'un conflit armé entre les séparatistes pro-russes et le nouveau régime ukrainien qu'ils ne reconnaissent pas. Deux entités sans reconnaissance internationale sont proclamées par les séparatistes pro-russes (la république populaire de Donetsk et la république populaire de Lougansk) et contrôlent de fait une grande partie du Donbass ukrainien, avec l'aide de la Russie, pays frontalier accusé de mener une guerre hybride. Le protocole signé à Minsk le par les représentants de l'Ukraine, de la Russie, des deux républiques séparatistes et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), sous l’égide des dirigeants allemand et français, Angela Merkel et François Hollande, a eu pour but de résoudre le conflit dans le cadre d’un plan en treize points. Cependant il n'est appliqué que partiellement par les diverses parties. Huit ans plus tard, le , la Russie reconnaît officiellement les républiques séparatistes de Donetsk et de Louhansk puis, trois jours plus tard, déclenche une invasion générale de l'Ukraine[3], jusqu'à annexer le Donbass et le Sud de l'Ukraine le , après quatre référendums non reconnus par la communauté internationale, réalisés dans chacun des quatre oblasts concernés (Kherson, Zaporijjia, Donetsk et Louhansk) quelques jours plus tôt.

Étymologie

Ce toponyme est un mot-valise signifiant bassin (minier) de la Donets (ukrainien : Донецький басейн, translittéré Donetskiy bassein ; russe : Донецкий бассейн, Donetskiy bassein), la Donets étant une rivière traversant la région pour se jeter dans le fleuve Don[4].

Histoire et témoignages

De l'époque des Tatars à la révolution industrielle

La steppe, qui incluait la région aujourd’hui appelée « Donbass », dépendait des Tatars de Crimée avant l'arrivée des Cosaques du Don, au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle[5]. Jusqu'à la conquête russe, dans les années 1770, le contrôle de la région était partagé entre un hetmanat cosaque et le khanat de Crimée[6] vassal de l'Empire ottoman. Sous l'Empire russe, la « Méotide » (Мэотіда en ukrainien, Майетида en russe) formait la frontière historique entre la Zaporoguie et les terres colonisées par les Cosaques du Don.

Sloviansk, la première ville de cette région, émergea en 1676 pour permettre l'exploitation des mines de sel gemme. Lors de la Révolution industrielle, dans les années 1870, on commença à exploiter les vastes ressources en houille de la région, découvertes dès 1721[7]. C'est alors que le toponyme de Donbass est apparu, quoique la région dépendît administrativement des ouiezd de Bakhmout, de Slovianserbsk et de Marioupol, au sein du gouvernement de Iekaterinoslav. La prospérité de l’industrie houillère conduisit à une explosion démographique dans la région, notamment par l'arrivée de colons russes[8].

Donetsk, qui est aujourd'hui la métropole de la région, est fondée en 1869 par l'industriel gallois John James Hughes. Le Donbass est dès lors un important bassin houiller et s'impose comme un des bastions de l'industrie lourde[9] - [10] sur le site de la vieille ville zaporogue d’Oleksandrivka. Hughes y établit un laminoir et met en exploitation les premiers charbonnages de la région. La ville prend d'abord le nom de Youzovka. Sa prospérité déchaîne un exode rural massif drainant les gouvernements de l'Empire russe périphériques[4] et l'exploitation de la mine de sel de Soledar à partir de 1876.

Selon le recensement de l'Empire russe de 1897, les Ukrainiens ethniques représentaient 52,4 % de la population de la région, et les Russes[11] 28,7 %. Les Grecs, les Allemands, les Juifs et les Tatars, alors les principales minorités ethniques du Donbass, comptaient pour 36,7 % de la population dans le district cosmopolite de Marioupol[12].

L'ère soviétique

Conséquence de la guerre civile russe (1917–1922), le Donbass, comme d’autres territoires habités par des Ukrainiens, fut annexé à la république socialiste soviétique d'Ukraine. Les cosaques de la région furent soumis à une « décosaquisation » entre 1919 et 1921[13]. Une décennie plus tard, le pays fut à nouveau décimé par la famine (Holodomor) de 1932–33 et la politique de russification de Joseph Staline. De nombreux paysans ukrainiens, réticents à se laisser priver de leurs moyens de production par les autorités soviétiques, furent catalogués par le NKVD comme koulaks, et la propagande les accusa d'être des « affameurs du peuple[14] - [15] » alors qu'ils faisaient eux-mêmes parties des victimes de la famine[16]. Selon l’Association des Ukrainiens de Grande-Bretagne, la population de ce qui est aujourd'hui l'oblast de Louhansk se serait alors effondrée de 25 %, et celle de l'oblast de Donetsk, de 15 à 20 %[17]. Selon d’autres estimations, 81,3 % des victimes de la famine en RSS d'Ukraine auraient été Ukrainiens, et 4,5 % Russes[18].

Au cours des années précédant la Seconde Guerre mondiale, ce bassin minier était en proie à la misère et aux pénuries ; la recherche permanente de « saboteurs » par le NKVD désorganisait la production et décourageait toute initiative et prise de risque, tandis que le « stakhanovisme » se traduisait pour les ouvriers par un allongement de la journée de travail, et les récalcitrants étaient arrêtés[19] et déportés en Sibérie ; leurs remplaçants manquaient de formation[20].

Lors de l'opération Barbarossa, Adolf Hitler, considérant que les ressources du Donbass étaient un atout décisif, donna l'ordre de mobiliser un maximum de forces pour s'en emparer, et les nazis mirent la région en coupe réglée entre 1941 et 1942[21] : en outre des milliers d’ouvriers furent envoyés au travail forcé vers les usines d'Allemagne. Dans ce qu’on appelait alors l’oblast de Stalino (qui est aujourd'hui l’oblast du Donetsk), 279 000 personnes trouvèrent la mort au cours de l’occupation, et pour l’oblast de Vorochilovgrad (aujourd’hui l’oblast de Louhansk), 45 649 victimes[22]. La reconquête du Donbass par les armées du général Ieremenko a lieu en août 1943. La guerre avait prélevé son tribut, laissant la région à la fois ravagée et dépeuplée.

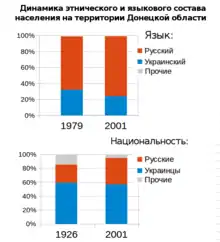

Lors de la période de reconstruction du Donbass, après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux ouvriers russes sont venus repeupler la région, bouleversant une fois de plus sa composition culturelle : en 1926 en effet, il n'y avait encore que 639 000 Russes[23] ; mais dès 1959, cette population avait quadruplé, passant à 2,55 millions. Les réformes scolaires de 1958–59, qui prohibaient la langue ukrainienne au Donbass, ont accéléré cette russification[24] - [25]. Lors du recensement soviétique de 1989, 45 % de la population du Donbass se revendiquait d’appartenance russe[26].

L’Ukraine indépendante

Lors du référendum de 1991 pour l’indépendance de l’Ukraine, 83,9 % des électeurs de l’oblast de Donetsk et 83,6 % de l’oblast de Louhansk votent oui[27]. Mais cette indépendance se solde par une détérioration sévère de l’économie du Donbass : dès 1993, la production industrielle s'effondre, et les salaires s’affaissent en moyenne de 80 % par rapport à 1990. Le Donbass s'enfonce dans la crise, et le ressentiment se concentre contre le nouveau gouvernement de Kiev. Les mineurs du Donbass se mettent en grève en 1993, amorçant un conflit que l'historien Lewis Siegelbaum qualifie de « lutte entre le Donbass et le reste du pays ». L'un des meneurs déclare que les gens du Donbass ont voté pour l’indépendance parce qu'ils voulaient « rendre le pouvoir aux structures locales, aux entreprises et aux villes, et non pour un pouvoir centralisé simplement déconcentré de Moscou à Kiev »[27].

Cette grève a été suivie en 1994 par un référendum consultatif portant sur diverses questions constitutionnelles dans les oblasts du Donetsk et de Louhansk, organisé en même temps que les premières élections législatives de l’Ukraine indépendante[28]. On demandait entre autres si le russe devait devenir une langue officielle en Ukraine ; si le russe devait être la langue administrative dans les oblasts de Donetsk et de Louhansk ; si l'Ukraine devait devenir un État fédéral, et si elle devait être associée plus étroitement à la Communauté des États Indépendants[29]. Près de 90 % des électeurs votèrent en faveur de ces propositions[30], mais aucune ne fut adoptée : l’Ukraine demeura un État centralisé, ayant pour seule langue officielle l'ukrainien[26]. Néanmoins, les grévistes du Donbass ont obtenu plusieurs concessions de Kiev, soulageant ainsi la crise économique dans la région[27].

Les grèves se multiplièrent tout au long des années 1990, malgré un recul des aspirations à l'autonomie. Avec la suppression des fonds d'aide à l'industrie lourde du Donbass, plusieurs usines ont cessé leur activité, et sous la pression des réformes exigées par la Banque mondiale, le gouvernement ukrainien s'est vu contraint de fermer plusieurs mines[27]. Le président Leonid Koutchma, vainqueur de l’élection présidentielle de 1994 grâce au soutien du Donbass et des autres régions d'Ukraine orientale, a été réélu[27] en 1999 : il avait en effet rétabli les mesures d'aides financières au Donbass[27] ; quant aux branches encore rentables de l'industrie nationale, elles furent privatisées et, moyennant une corruption rampante, tombèrent au début des années 2000 aux mains d'une petite coterie régionale désignée comme « les oligarques » : il y a parmi ces hommes Viktor Ianoukovytch et Rinat Akhmetov. L'historien Hiroaki Kuromiya décrit ces oligarques comme le « clan du Donbass »[27]. Cette pratique clientéliste a fait du Donbass « la région la moins démocratique et la plus sinistre d’Ukraine »[27].

Au cours de la décennie suivante, pour le reste de l'Ukraine, le Donbass passa pour une région arriérée, à la culture mafieuse, et un vivier de sécessionnistes pro-russes ; c'est ainsi que dans un article de Narodne slovo, l'éditorialiste Viktor Tkachenko écrivait en 2005 que le Donbass était le repaire d'une « cinquième colonne », et que le fait de parler ukrainien dans la région n'était « bon ni pour la santé ni pour la survie »[31]. En dépit de cette image, au cours des années 1990 des enquêtes montraient qu'une majorité des habitants du Donbass restait favorable à son maintien au sein de l'Ukraine[32]. Cependant le désir du Donbass de liens plus forts avec la Russie est parfaitement rationnel économiquement et socialement[32].

La guerre du Donbass

En , à la suite du renversement du président Viktor Ianoukovytch et de l'installation d'un nouveau régime, un conflit éclate dans le Donbass entre pro-russes et les nouvelles autorités de Kiev, d'abord pour une raison linguistique[33]. Des combats s'ensuivent, contraignent des milliers d'habitants à fuir le Donbass[34]. Entre 2014 et 2021, 14 000 personnes ont été tuées[35] dont plus de 9 000 tuées entre 2014 et 2015[36] et deux millions de personnes ont été déplacées[37]. Avant cette guerre, le Donbass était la région la plus densément peuplée d’Ukraine hormis sa capitale, Kiev. Elle comptait d'autres métropoles de plus de 100 000 habitants : Louhansk, Marioupol, Makiivka, Horlivka, Kramatorsk, Sloviansk, Alchevsk, Sievierodonetsk et Lyssytchansk. Depuis, c'est la ville de Kramatorsk qui, par intérim, fait office de chef-lieu de l’oblast de Donetsk ; quant au chef-lieu de l’oblast de Louhansk c’est la ville de Sievierodonetsk. Les protocoles ou accords de Minsk I et II signés entre les belligérants ont pour objectif la fin des hostilités avec la mise en place d'un statut spécial pour les oblasts de Donetsk et de Louhansk dans le cadre de la loi ukrainienne[38]. Ces protocoles sont inappliqués sur de nombreux points, les parties prenantes s'en rejetant mutuellement la responsabilité[39].

Invasion de l'Ukraine par la Russie

Le 18 février, la république populaire de Donetsk et la république populaire de Lougansk proclament la mobilisation générale à la suite d'un regain de tension dans le Donbass[40].

Du 19 au , l'OSCE constate une augmentation "spectaculaire" d'incidents armés et d'explosions dans les deux républiques du Donbass, les deux parties du conflit se rejetant la responsabilité[41] - [42] - [43]. Les Etats-Unis affirment que la Russie « crée des fausses justifications » pour envahir militairement le reste de l'Ukraine en faisant croire, par manipulation d'images, que les frappes viennent du côté des forces du gouvernement Kiev[44] - [45]. Un responsable américain indique que 190 000 soldats russes sont massés aux abords de la frontière et sur le territoire ukrainien[46].

Le , lors d'une allocution télévisée, le président russe Vladimir Poutine annonce la reconnaissance de l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk et les forces armées russes envahissent l'Est de l'Ukraine, contrôlé par les séparatistes pro-russes[47] - [48]. Ces accords constituent une violation du droit international selon l'OSCE et l'Union Européenne[49] - [50], sont « une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine », constituent une décision « incompatible avec les principes de la Charte des Nations unies » selon le secrétaire général de l'ONU[51], et entraînent une rupture des accords de Minsk par la Russie[51] - [52].

Démographie et politique

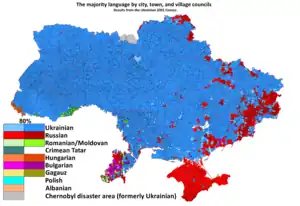

Actuellement, le Donbass est une région majoritairement russophone, avec une majorité d'Ukrainiens ethniques et une forte minorité de Russes. Jusqu'à la crise ukrainienne de 2013–14, la politique y était dominée par le « Parti des régions », détenteur de près de 75 % des suffrages au Donbass lors des élections législatives de 2007. Les têtes de liste de ce parti, tels l'ex-président ukrainien Viktor Ianoukovytch, sont originaires du Donbass.

Les résidents d'origine russe se concentrent dans les grands centres urbains. Dans les oblasts de Donetsk et de Louhansk, ils utilisent le russe qui est leur langue maternelle, et qui, étant parlé par de nombreux Ukrainiens, y sert de lingua franca. L’importance de la langue russe dans les villes d'Ukraine orientale remonte à l'ère industrielle, qui a provoqué l'exode rural de nombreux Russes des régions voisines (en particulier depuis l’oblast de Koursk). C'est ainsi que lors du recensement de 1897, près de 63,17 % de la population de Kharkiv était d'origine russe. La question de savoir si ces ruraux ont été forcés de rejoindre la population d'Ukraine après la formation de l'Union Soviétique, ou si les Ukrainiens ont été exterminés par une famine organisée par le régime de Staline (Holodomor) reste très controversée, et elle est en tout cas irrecevable pour les habitants de ces deux oblasts. Presque tous les Juifs qui n'avaient pas fui ont été déportés ou exécutés au cours de l'occupation allemande de 1942-43.

La proportion des russophones dépasse celle des Russes ethniques : 74,9 % dans le Donetsk, 68,8 % à Louhansk[53] alors que dans ces régions ukrainiennes, en 2001, les minorités de russes ethniques pesaient pour 39 % dans l’oblast de Louhansk et 38,2 % dans celui de Donetsk[54].

Le Donbass compte aussi une importante communauté musulmane, représentant jusqu'à 20 % de la population dans certaines zones[54].

- Russe

- Ukrainien

- divers

Selon le linguiste George Chevelov, au début des années 1920, la proportion de collèges et lycées enseignant l’ukrainien était inférieure à la proportion des Ukrainiens ethniques dans le Donbass[55] (malgré un décret de l'Union Soviétique relatif aux écoles de la RSS d'Ukraine, dans le cadre de la politique d'Ukrainisation[56]).

Les sondages portant sur les identités régionales en Ukraine ont montré que près de 40 % des résidents du Donbass se réclament d'une « identité soviétique »[57]. Roman Horbyk de l’Université de Södertörn, écrit à ce propos que « leurs institutions inachevées et archaïques » ont privé les résidents du Donbass, « paysans accourus de toutes les régions voisines d'Ukraine et de Russie vers les mines et les usines, d'une identité nouvelle à la fois urbaine et nationale »[55].

Économie

C'est pour exploiter ces ressources du sous-sol que fut lancé, en 1868, un important réseau de chemin de fer. L’économie du Donbass est dominée par l’industrie lourde : charbonnages et sidérurgie ; et si la production annuelle de houille a nettement décru depuis les années 1970, le Donbass demeure un important producteur. L’extraction de charbon dans le Donbass a conduit à creuser des mines très profondes : l’extraction de lignite intervient à une profondeur de 600 m, celle d’anthracite et de charbon bitumineux, matériaux plus nobles, vers 1 800 m de profondeur[7]. Jusqu'au début de la guerre, au mois d'avril 2014, les oblasts de Donetsk et de Louhansk produisaient à eux seuls près de 30 % des exportations de l’Ukraine[58].

Les mines de charbon du Donbass, compte tenu de leur profondeur, des fréquents coups de grisou et de poussière, des risques d’effondrement, enfin de la vétusté des infrastructures[59] sont parmi les plus dangereuses au monde. Depuis la fin des années 2000, les mines clandestines, encore plus dangereuses, se sont multipliées à travers la région[9] - [10].

L’exploitation intensive des mines de charbon et l’activité sidérurgique du Donbass ont gravement porté atteinte à l’environnement. Les principaux problèmes de la région sont la carence en eau potable et la contamination par les eaux d'exhaure, la pollution de l’air autour des cokeries et des laminoirs et enfin la pollution de l’air et de l’eau par les terrils et leur instabilité.

À cela s’ajoute que plusieurs décharges de déchets chimiques du Donbass ne sont pas surveillées : elles constituent une menace permanente pour l’environnement. Enfin, il faut aussi mentionner un héritage de l’ère soviétique : le projet de minage nucléaire de 1979 (Ядерний вибух у Донецькій області) à Ienakiieve.

Eurorégion du Donbass

Le projet est initié par le Conseil de l'Europe en 2006[60] et concerne les oblasts de Rostov (Russie), et Louhansk (alors Ukrainiens). Bloqué par le gouvernement ukrainien « orange » jusqu’en 2010, le projet a formellement abouti à l’enregistrement d’une eurorégion nommée Donbass incluant aussi l’oblast alors ukrainien de Donetsk en 2012[61].

Depuis 2014 avec la guerre du Donbass, une partie des oblasts de Donetsk et de Louhansk n'est plus sous contrôle des autorités ukrainiennes. Depuis octobre 2022, le Donbass étant occupé par la Russie, le projet d'eurorégion est de facto caduc.

Personnalités liées à la région

- Le Donbass est la région natale de Viktor Ianoukovytch, qui fut président de l'Ukraine.

- Le mineur Alekseï Stakhanov, qui fut mythifié et utilisé comme outil de propagande par l'Union soviétique, travaillait dans les mines du Donbass.

- Le groupe de musique Jinjer est originaire de Donetsk.

Notes et références

- (en) Hiroaki Kuromiya, Freedom and Terror in the Donbas : A Ukrainian-Russian Borderland, 1870s–1990s, Cambridge University Press, , 380 p. (ISBN 0-521-52608-6, lire en ligne), p. 12–13.

- (en) « Euroregion Donbass », sur Association of European Border Regions (consulté le )

- Benoît Vitkine, « Vladimir Poutine brandit ouvertement la menace d’une guerre d’ampleur », sur lemonde.fr,

- (en) O. Klinova, « If instead of head, there is a gunshell : How the Donbass identity was formed », Ukrayinska Pravda (Istorychna Pravda, (lire en ligne).

- (en) Ivan Katchanovski, Zénon E. Kohut, Bogdan Y. Nebesio et Miroslav Yourkevitch, Historical Dictionary of Ukraine, (ISBN 978-0-8108-7847-1 et 0-8108-7847-X, lire en ligne), p. 135-136

- (en) Hiroaki Kuromiya, Freedom and Terror in the Donbas : A Ukrainian-Russian Borderland, 1870s–1990s, Cambridge University Press, , 380 p. (ISBN 0-521-52608-6, lire en ligne)

- (en) coll., Encyclopædia Britannica, , « Donets Basin »

- (en) Andrew Wilson, « The Donbas between Ukraine and Russia: The Use of History in Political Disputes », Journal of Contemporary History, vol. 30, no 2, , p. 274 (lire en ligne)

- (en) « The coal-mining racket threatening Ukraine's economy », sur BBC News, (consulté le )

- (en) Kateryna Panova, « Illegal mines profitable, but at massive cost to nation », Kyiv Post, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Hiroaki Kuromiya, Freedom and Terror in the Donbas : A Ukrainian-Russian Borderland, 1870s–1990s, Cambridge University Press, , 380 p. (ISBN 0-521-52608-6, lire en ligne), p. 41–42

- (en) « Le premier recensement général de l'Empire russe (1897) − décomposition de la population par langue maternelle et districts des 50 gouvernements de la Russie d’Europe », Démoscope Weekly, nos 647-648, 15 au 30 juin 2015 (lire en ligne, consulté le )

- (en) « Soviet order to exterminate Cossacks is unearthed », sur Université d’York, (consulté le ) : « Dix mille Cosaques ont été systématiquement massacrés en l'espace de quelques semaines au cours du mois de janvier 1919 […] et s’il est vrai que cet effectif est négligeable au regard des victimes du reste de la Russie, il n'en constitue pas moins l’un des facteurs essentiels de la disparition des Cosaques en tant que nation. »

- (pl) Robert Potocki, Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930–1939, Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, , 440 p. (ISBN 978-83-917615-4-0)

- (en) Piotr Eberhardt (trad. du polonais), Ethnic Groups and Population Changes in Twentieth-Century Central-Eastern Europe : history, data, and analysis, Armonk (New York), M. E. Sharpe, , 559 p. (ISBN 0-7656-0665-8), p. 208–209

- Sheila Fitzpatrick, Le Stalinisme au quotidien : la Russie soviétique dans les années 1930, Flammarion, 2002, p. 75-76.

- (en) « The Number of Dead », sur Association of Ukrainians in Great Britain (consulté le )

- Sergeï Maksoudov, "Losses Suffered by the Population of the USSR 1918–1958", in The Samizdat Register II, ed. R. Medvedev (Londres et New York, 1981)

- (en) Hiroaki Kuromiya, Freedom and Terror in the Donbas : A Ukrainian-Russian Borderland, 1870s-1990s, Cambridge University Press, , 380 p. (ISBN 0-521-52608-6, lire en ligne), p. 253-255

- Sheila Fitzpatrick, Le Stalinisme au quotidien : la Russie soviétique dans les années 1930, Flammarion, 2002.

- (en) Hiroaki Kuromiya, Freedom and Terror in the Donbas : A Ukrainian-Russian Borderland, 1870s-1990s, Cambridge University Press, , 380 p. (ISBN 0-521-52608-6, lire en ligne), p. 251

- (en) Hiroaki Kuromiya, Freedom and Terror in the Donbas : A Ukrainian-Russian Borderland, 1870s-1990s, Cambridge University Press, , 380 p. (ISBN 0-521-52608-6, lire en ligne), p. 273

- (en) Andrew Wilson, « The Donbas between Ukraine and Russia: The Use of History in Political Disputes », Journal of Contemporary History, vol. 30, no 2, , p. 275 (lire en ligne)

- L.A. Grenoble, Language Policy in the Soviet Union, Springer Science & Business Media, , 237 p. (ISBN 1-4020-1298-5, lire en ligne)

- (en) Bohdan Krawchenko, Social change and national consciousness in twentieth-century Ukraine, Londres, Macmillan, , 333 p. (ISBN 0-333-36199-7)

- (en) Don Harrison Doyle, Secession as an International Phenomenon : From America's Civil War to Contemporary Separatist Movements, University of Georgia Press, , 397 p. (ISBN 978-0-8203-3008-2 et 0-8203-3008-6, lire en ligne), p. 286–287

- (en) Oliver Schmidtke et Hiroaki Kuromiya, Europe's Last Frontier? : Belarus, Moldova, and Ukraine between Russia and the European Union, New York, Palgrave Macmillan, , 255 p. (ISBN 978-0-230-60372-1 et 0-230-60372-6), p. 103-105

- (en) Kataryna Wolczuk, The Moulding of Ukraine : The Constitutional Politics of State Formation, Central European University Press, , 315 p. (ISBN 978-963-9241-25-1, lire en ligne), p. 129–188

- (en) Hryhorii Nemyria, Regional Identity and Interests : The Case of East Ukraine, Between Russia and the West: Foreign and Security Policy of Independent Ukraine, Studies in Contemporary History and Security Policy,

- (en) Bohdan Lupiy, « Ukraine And European Security - International Mechanisms As Non-Military Options For National Security of Ukraine », Individual Democratic Institutions Research Fellowships 1994–1996, North Atlantic Treaty Organization (consulté le )

- (en) Hiroaki Kuromiya (trad. Oliver Schmidtke), Europe's Last Frontier?, New York, Palgrave Macmillan, (ISBN 978-0-230-60372-1 et 0-230-60372-6, lire en ligne), p. 102-103

- (en) Hiroaki Kuromiya (trad. Oliver Schmidtke), Europe's Last Frontier?, New York, Palgrave Macmillan, (ISBN 978-0-230-60372-1 et 0-230-60372-6, lire en ligne), p. 108-111

- Natalya Shevchenko, L’histoire du bilinguisme en Ukraine et son rôle dans la crise politique d’aujourd’hui, Cahiers Sens public, 2014/1-2 (n° 17-18, p. 203-225) : En « 2014, le président par interim O. Tourtchynov à peine arrivé au pouvoir le 23 février 2014 fait voter le jour même par le Parlement ukrainien la suppression de cette loi sur les langues. Une erreur qui a tout de suite provoqué une vague de mécontentements dans la population des régions du Sud et de l’Est de l’Ukraine. O. Tourtchinov revient vite alors au texte de 2012. Cependant, cette décision précipitée donne au président russe le prétexte d’une défense de la population russe en Ukraine : en Crimée d’abord et dans les régions de l’Est ensuite. »

- « 6 points pour comprendre la guerre qui perdure en Ukraine », sur Radio-Canada.ca, (consulté le )

- (en) Luke Harding, « Focused Russian attack on Ukraine seen as more likely than full-scale invasion », The Guardian, (lire en ligne)

- (en) Sabine Fischer, « The Donbas Conflict », SWP Research Paper 2019/RP 05, , p. 35p (lire en ligne)

- Marie Mendras, « Ukraine Russie, 30 ans de divorce », Esprit, 2019/7 juillet-août, P. 191 à 198 (lire en ligne)

- « Ukraine: ce que prévoit le protocole signé à Minsk », sur RFI, (consulté le )

- Jean-Paul Baquiast, « Ukraine. L'Union européenne à la botte de Washington », sur Club de Mediapart, (consulté le )

- « UKRAINE: LES SÉPARATISTES PRORUSSES PROCLAMENT LA "MOBILISATION GÉNÉRALE" », BFM TV, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) « Statement from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine », sur www.osce.org (consulté le )

- (en) « OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM) Daily Report 38/2022 issued on 18 February 2022 », sur www.osce.org (consulté le )

- « Conflit en Ukraine : "Augmentation spectaculaire" des violations du cessez-le-feu en Ukraine selon l'OSCE », sur RTBF (consulté le )

- « Ukraine. Tension extrême et affrontements dans le Donbass », sur L'Humanité, (consulté le )

- (en) Reuters, « Russia's FSB says shell from Ukrainian territory destroys Russian border guard post », Reuters, (lire en ligne, consulté le )

- « Crise en Ukraine : des bombardements dans le Donbass ravivent les tensions et les inquiétudes sur une possible action militaire russe », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Conflit Ukraine - Russie: Poutine reconnaît les territoires séparatistes prorusses et y déploie son armée... », sur www.20minutes.fr (consulté le )

- Par Ronan Tésorière Le 21 février 2022 à 23h24 et Modifié Le 22 Février 2022 À 00h18, « Ukraine : l’armée russe envoyée dans les territoires séparatistes pour «maintenir la paix» », sur leparisien.fr, (consulté le )

- « Ukraine : "violation flagrante du droit international" selon la ministre allemande Baerbock », sur France 24, (consulté le )

- La rédaction, « "Acte illégal", "violation du droit international", "rejet du dialogue"... Les principales réactions aux déclarations de Vladimir Poutine », sur Nice-Matin, (consulté le )

- « Ukraine: la Russie reconnaît l'indépendance des territoires séparatistes », sur RFI, (consulté le )

- « Ukraine : Poutine balaie les accords de Minsk, les premières sanctions occidentales dévoilées », sur France 24, (consulté le )

- Recensement de 2001 : les langues.

- (en) « About number and composition population of UKRAINE by data All-Ukrainian population census 2001 data », sur Commission Nationale des Statistiques d’Ukraine,

- Games from the Past: The continuity and change of the identity dynamic in Donbass from a historical perspective, Université de Södertörn (19 mai 2014)

- (en) Lenore Grenoble, Language Policy in the Soviet Union, Springer Science+Business Media, , 237 p. (ISBN 978-1-4020-1298-3, lire en ligne), p. 84.

- (en) Taras Kuzio, « Soviet conspiracy theories and political culture in Ukraine:Understanding Viktor Yanukovych and the Party of Region », Communist and Post-Commnist Studies, no 44, , p. 221-232 (DOI 10.1016/j.postcomstud.2011.07.006, lire en ligne)

- (en) Oliver Schmidtke et Hiroaki Kuromiya, Europe's Last Frontier? : Belarus, Moldova, and Ukraine between Russia and the European Union, New York, Palgrave Macmillan, , 255 p. (ISBN 978-0-230-60372-1 et 0-230-60372-6), p. 97

- D'après (en) S. Grumau, « Coal mining in Ukraine », Economic Review, no 44, (lire en ligne)

- Olivier Audéoud, « Les eurorégions et l’élargissement », Strates, (DOI 10.4000/strates.2072)

- « GEOPOLITIQUE / L'Europe des régions et ses limites 1 », sur La philosophie à Saint-Denis (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :