Verglas massif de janvier 1998 dans le nord-est de l'Amérique du Nord

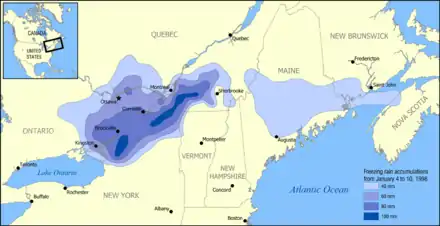

Le verglas massif[6] de janvier 1998 dans le nord-est de l'Amérique du Nord est une période de cinq jours consécutifs en où une série de perturbations météorologiques donnèrent de la pluie verglaçante dans l'Est du Canada, la Nouvelle-Angleterre et le nord de l'État de New York. Le verglas, atteignant plus de dix centimètres d'épaisseur par endroits, a provoqué l'un des plus importants désastres naturels en Amérique du Nord. Il est possible également de parler de tempête de pluie verglaçante mais ce terme est généralement réservé dans un cas où les précipitations sont accompagnées de vents violents, ce qui n'est pas le cas ici[7] - [8].

| Pays | |

|---|---|

| Régions affectées |

Est de l'Ontario, sud du Québec, nord de l'État de New York et de la Nouvelle-Angleterre, sud du Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Pluie abondante dans les Appalaches. |

| Coordonnées |

45° 07′ N, 73° 40′ O |

| Type |

Tempête synoptique hivernale verglas/pluie/neige |

|---|---|

| Vent maximal |

négligeables |

| Pression minimale |

inconnue |

| Cumul des précipitations | |

| Date de formation | |

| Date de dissipation |

| Nombre de morts | |

|---|---|

| Coût |

|

|

Le poids du verglas a provoqué des pannes de courant généralisées par l'écroulement des pylônes de plusieurs lignes à haute tension ainsi que d'importants dommages aux arbres et aux propriétés. Il a également provoqué l'annulation des vols aériens, des transports ferroviaires, et perturbé grandement les déplacements par automobile et autobus.

Les conséquences les plus désastreuses du verglas ont été enregistrées dans le corridor situé entre Ottawa, Montréal et Sherbrooke, au Canada, particulièrement dans ce qui sera surnommé le « triangle noir », formé par les municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Granby et de Saint-Hyacinthe, à l'est de Montréal. Les effets du phénomène se sont étendus bien au-delà de la période de pluie verglaçante, créant ce qui est communément appelé la crise du verglas alors que plus de quatre millions de personnes ont été laissées sans électricité pendant des périodes variant de quelques jours à cinq semaines.

Contexte

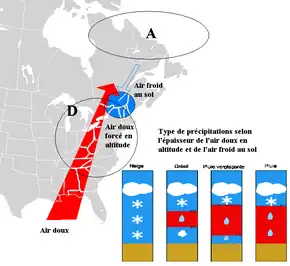

Le verglas est une accumulation de glace provenant du gel des gouttes de pluie ou de bruine au contact d'un objet dont la température se situe sous le point de congélation. La pluie verglaçante est un phénomène météorologique normal au Canada et en Nouvelle-Angleterre en hiver. Elle se manifeste géographiquement dans un étroit corridor où les vents froids de surface sont canalisés d'est à nord-est en surface par la géographie locale (vallée du Saint-Laurent, de la rivière des Outaouais, des Appalaches, etc.) alors que de l'air doux et humide venant du sud la surmonte en altitude[9].

Les précipitations qui se forment dans l'air doux d'altitude se transforment en pluie en dessous du niveau où la température dépasse le point de congélation mais cette pluie se recongèle au contact du sol sous zéro. Si la couche froide est trop épaisse, les gouttelettes se transforment en granule de glace avant de tomber au sol et il s'agit alors de grésil moins dommageable[9].

La région de Montréal subit entre 12 et 17 épisodes de verglas par an, totalisant entre 45 et 65 heures de pluie verglaçante annuellement[1]. Cependant, ces périodes de verglas durent rarement plus que quelques heures à la fois et les accumulations de glace ne sont que de quelques millimètres. Cela cause des désagréments, tels des routes et des trottoirs glissants qui causent des accidents, mais l'usage de déglaçants par les services de voirie suffit à ramener la situation à la normale.

Lors des épisodes plus importants, des pannes électriques sont rapportées, mais en général il s'agit de ruptures du réseau de distribution domestique lorsque des branches cassent sous le poids de la glace et brisent les fils électriques. Le courant est alors rétabli en quelques heures. Les réseaux électriques de haute tension sont construits pour faire face à des accumulations importantes de verglas à la suite d'une tempête qui a eu lieu en . En trois jours, celle-ci avait laissé à Montréal de 30 à 40 millimètres de verglas, le tout accompagné de forts vents, et avait paralysé la ville[1]. Ces réseaux sont donc en général peu affectés depuis ce temps mais un verglas important juste un an auparavant, les 4 et , avait laissé 250 000 foyers sans électricité de quelques heures à plusieurs jours dans les régions de Lanaudière, des Laurentides, de la Montérégie, de la Mauricie et des Bois-Francs[10].

Description de la tempête

Évolution météorologique

Le , un creux barométrique nord-sud de grande amplitude dans la circulation atmosphérique, appelé onde longue de Rossby, s'est formé au-dessus des montagnes Rocheuses pendant que la circulation était zonale (d'ouest en est) sur l'Est du continent nord-américain. Ce creux s'est graduellement déplacé vers l'est, à travers les États-Unis, pendant que la circulation est demeurée stable entre les Grands Lacs et Terre-Neuve. Dans ce creux, les vents amenaient l'air doux du Golfe du Mexique, mais celui-ci devait tourner vers l'est en arrivant au niveau de la frontière entre le Canada et le Nord-Est des États-Unis, sur les régions entre Ottawa et le Sud du Nouveau-Brunswick[2].

En surface, un anticyclone s'étendait sur le Nord de l'Ontario et du Québec, se dirigeant vers le Labrador. On retrouvait en même temps une dépression mère quasi stationnaire sur les Grands Lacs inférieurs (Lac Érié et Ontario) avec un front stationnaire vers la Nouvelle-Écosse[2]. La circulation entre l'anticyclone et le front étant du nord-est et canalisée par la vallée du Saint-Laurent, l'augmentation du gradient de pression atmosphérique qui s'est effectuée au cours des jours suivants a maintenu un apport d'air arctique, sous le point de congélation, dans les niveaux inférieurs de l'atmosphère[2].

Une série de dépressions s'est formée dans la circulation générale le long du front chaud du 4 au . Les précipitations formées en altitude dans l'air venant du Golfe du Mexique étaient sous forme de neige mais fondaient plus bas. Cependant, en arrivant au sol près et au nord du front, cette pluie se congelait au contact des objets ayant une température sous zéro degré Celsius. Le , une première vague de pluie verglaçante a frappé au nord du front, suivie d'une seconde le 6. Ces dernières ont laissé plusieurs centimètres de verglas (par ex. l’aéroport de Saint-Hubert sur la rive méridionale a reçu 35,3 mm et Granby 41 mm)[2] - [11] - [12].

Entre les 7 et 9 janvier, le creux d'altitude est arrivé près de la vallée du Mississippi, augmentant le flux d'air doux et humide. Une dépression majeure s'est alors formée dans le Sud des États-Unis générant une quantité importante de précipitations[2]. Comme la circulation d'altitude n’avait pas changé entre les Grands Lacs et Terre-Neuve, les vents sont restés du nord-est dans la vallée du Saint-Laurent. Des quantités significatives de neige sont alors tombées sur l'Est du Canada mais le long du front stationnaire le tout s'est transformé en pluie verglaçante avec de plus impressionnantes accumulations (ex. 54 mm à Saint-Hubert et 70 mm à Granby[11] - [12]). Ce système contenait de l'air très instable et des orages ont été rapportés un peu partout, ce qui augmenta les précipitations[2].

Le verglas a particulièrement touché les villes ontariennes d'Ottawa et Kingston, le Sud-Ouest du Québec, l'extrême Sud du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Nord de l'État de New York et des régions des États du Vermont, New Hampshire et Maine[1] - [2]. Au Québec, les régions de Montréal et de la Montérégie ont été les plus touchées[1].

Les régions qui se situaient au nord de la zone de verglas ont reçu des quantités de neige de l'ordre de 40 à 80 centimètres durant la même période[1]. Ceci a causé des désagréments à plusieurs régions comme celles de la ville de Québec et de l'Est de la province, ainsi que pour une partie des Maritimes. Cependant, elles avaient l'équipement nécessaire au déneigement et ce ne fut pour elles qu'une série de tempêtes de neige normales.

Les régions juste au sud de la bande de verglas avaient des températures au-dessus de zéro degré Celsius mais le sol était gelé en profondeur ou déjà saturé par la fonte des neiges. Comme elles ont reçu jusqu’à plus de 100 millimètres de pluie, toute cette eau a causé de nombreuses inondations puisque le sol ne pouvait l'absorber[2] - [13]. La pluie encore plus forte a également fait des dégâts jusqu'au Tennessee puisque ce système a pompé de l'air tropical tout le long des Appalaches[4].

El Niño et autres considérations

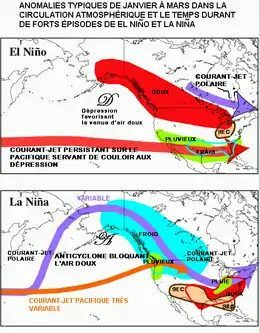

- Influence du El Niño

Le phénomène El Niño, en remplaçant les eaux froides de surface du Pacifique Est par des eaux chaudes, peut affecter les systèmes météorologiques non seulement de la région immédiate mais par ricochet les conditions climatiques dans les régions plus éloignées du globe. Ce message d’échelle planétaire est convoyé par des déplacements des régions de pluies tropicales, qui affectent ensuite les structures de vent sur toute la planète.

Les impacts d’El Niño sur le climat aux latitudes tempérées sont les plus évidents pendant l’hiver. Par exemple, la plupart des hivers El Niño sont doux sur le Canada occidental et sur des régions du Nord-Ouest des États-Unis, et pluvieux sur le Sud des États-Unis (du Texas à la Floride). La version 1997-98 d’El Niño provoqua des sécheresses et des feux de forêts en Indonésie, de fortes pluies en Californie et des inondations dans la région du Sud-Est des États-Unis[14]. L'impact est moins évident sur la côte est de l'Amérique du Nord mais le déplacement du courant-jet subtropical vers le nord transporte plus d’humidité venant du Pacifique et du golfe du Mexique[2] - [15]. Pendant ce temps, le courant-jet polaire reste plus au nord ce qui empêche les poussées d’air arctique[2].

L’épisode El Niño de 1997-98 a donc mis en place une partie de la configuration météorologique nécessaire à la tempête. Cependant, le positionnement d'un fort anticyclone sur le Nord-Est du Québec, qui a servi de réservoir d’air froid près du sol, et d'une crête stationnaire sur l'Atlantique ne peuvent lui être attribués[15]. Donc l’impact d’El Niño est un sujet encore débattu[9] - [2] - [15]. En particulier quand le verglas massif de 1961, le second en importance dans le Sud-Ouest du Québec, ne s'est pas produit une année d’El Niño[15].

- Analyses des masses d'air

Une étude des professeurs Gyakum (Université McGill, Montréal) et Roebber (Université du Wisconsin, Milwaukee) a démontré que l’humidité venant du golfe du Mexique retraçait sa source jusque dans l’Atlantique subtropical formant une véritable rivière atmosphérique[16]. Les cinq jours de l'événement peuvent être divisés en deux phases comme vu antérieurement. Les deux chercheurs ont trouvé que l'air des premières précipitations avait commencé son périple le vers 0 heure TU dans la région de la Baie d'Hudson à une altitude de 300 à 400 hPa, s'était ensuite déplacé vers le sud, tout en descendant vers le sol, et avait finalement capturé chaleur et humidité au-dessus du Golfe du Mexique avant de remonter vers les Grands Lacs[16]. L'air qui est arrivé le , et qui a causé les précipitations principales, a commencé son périple en altitude plus tard le à partir du Groenland et de la Baie d'Hudson, s'est retrouvé près de la surface de la mer dans l'Atlantique au large des îles du Cap-Vert et est remonté ensuite avec la circulation atmosphérique vers les Grands Lacs en passant juste à l'ouest des Appalaches[16].

Ils ont comparé la situation avec les archives d’analyses météorologiques du NCEP pour trouver des cas similaires. Les professeurs ont trouvé cinq cas où une circulation atmosphérique, persistant au moins trois jours et résultant en une période prolongée de verglas, s’en approchait. La différence majeure entre ces cas et le verglas massif de 1998 était leurs valeurs de température potentielle équivalente, soit la température de la masse d'air à laquelle toute sa vapeur d'eau aurait enlevé et qui aurait été ramenée au niveau de pression de 1 000 hPa par un processus adiabatique. Ils ont pu ainsi démontrer qu’en 1998, cette valeur était de 20 kelvins plus élevée que les cas les plus proches et que cela a provoqué une accumulation de glace de 100 % supérieure[16].

Effets

Du 5 au , la pluie verglaçante est tombée pendant 80 heures au total, laissant une couche de 50 à 100 millimètres de verglas sur toutes les structures. Selon une étude de l’Institut de Prévention des Sinistres Catastrophiques, les dommages assurés et non assurés, ainsi que les pertes économiques, se sont élevés à environ 6,4 milliards $CAN (de 1998) pour l'ensemble des régions touchées[5].

Environnement Canada décrit ainsi les effets de la tempête sur le Canada[1] :

- « 28 personnes sont mortes (neuf par accidents, sept par intoxication au monoxyde de carbone, cinq dans des incendies, quatre d'hypothermie et trois par des activités à risque diverses comme le déneigement des toits glacés)[3] » ;

- « environ 900 000 foyers ont été privés d'électricité au Québec et 100 000 en Ontario » (en général un client moyen représente de trois à quatre personnes) ;

- « environ 100 000 personnes ont dû se réfugier dans des centres d'hébergement » ;

- « sur une période de 24 à 48 heures, certains ont dû faire bouillir leur eau avant de la consommer » ;

- « les compagnies aériennes et ferroviaires ont dû inciter les gens à éviter la région touchée » ;

- « 16 000 soldats (y compris 3 700 réservistes) ont été déployés pour aider au nettoyage et aux évacuations et pour assurer la sécurité » (Opération Récupération[17]) ;

- « des millions de résidents des régions touchées ont dû vivre en transit, visitant leur famille pour se laver ou partager leur repas ou emménageant temporairement chez des amis ou dans un centre d'hébergement » ;

- « l'épisode prolongé de verglas a endommagé des millions d'arbres, 120 000 km de lignes électriques et de câbles téléphoniques, 130 pylônes majeurs de transport évalués à 100 000 $CAN chacun et environ 30 000 poteaux de bois à 3 000 $CAN pièce » (selon un article du journal Le Devoir de 2008, ce sont 1 000 pylônes d'acier et 16 000 poteaux en bois qui se sont écroulés seulement au Québec[18]) .

Aux États-Unis, le National Weather Service rapporte que le Nord des États de New York, du Vermont et du New Hampshire, ainsi qu’une bonne partie du Maine, ont été affectés par le verglas[4]. Il s'est accumulé jusqu'à 75 mm entre le lac Ontario et la frontière canadienne dans l'État de New York[4]. Dans les zones affectées, plus de 500 000 clients ont été privés d'électricité, dont 80 % de la population du Maine[4]. La part des dommages aux États-Unis est estimée à au moins 1,4 milliard $US (de 1999) et quatorze personnes sont mortes (neuf dans l'État de New York, cinq dans le Maine et deux dans le New Hampshire)[4].

Pannes électriques

- Chronologie[3]

Dans la soirée du , la pluie verglaçante commence à tomber sur l'Est de l'Ontario, le Sud-Ouest du Québec et les États américains frontaliers. Des pannes de courant isolées surviennent le , à mesure que la glace s'accumule sur les arbres et les lignes électriques. Le , près de 650 000 habitants de l'Ontario et du Québec n'ont plus de courant électrique.

Le lendemain, Montréal est touché à la suite de l'effondrement de plusieurs pylônes de la ligne passant par Drummondville. Les institutions privées et publiques ainsi que les commerces ferment leurs portes. Plus d'un million d'abonnés d'Hydro-Québec et des dizaines de milliers en Ontario sont sans électricité. Vu la durée des pluies verglaçantes, les gouvernements du Québec et de l'Ontario déclarent l'état d'urgence le . Le Québec fait appel aux Forces armées canadiennes pour venir en aide aux agents d'interventions d'urgence sur le terrain. Le , 1,4 million d'abonnés du Québec sont sans électricité et une partie de la ville de Montréal n'est plus approvisionnée en eau parce que les stations de pompage ne sont plus alimentées en électricité. Le verglas atteint les provinces maritimes du Canada.

Le , la moitié de la population du Québec est privée d'électricité. Le 11, Hydro-Québec estime à au moins deux semaines le temps nécessaire pour les réparations dans la région au sud de Montréal qui est la plus touchée. Le , c'est au tour de 4 000 abonnés du Nouveau-Brunswick de perdre le courant.

Le courant est rétabli à Montréal entre les 14 et , mais les activités au centre-ville sont limitées à cause des dangers inhérents à la glace accumulée. Vers le , environ 500 000 Québécois et 50 000 Ontariens sont toujours privés d'électricité. À Montréal, les écoles rouvrent et la vie revient à la normale graduellement, mais le réseau est fragile et le , une panne électrique prive 110 000 abonnés de courant durant quatre heures.

Les réparations des réseaux électriques, parfois temporaires, sont longues et difficiles. Le , au moins 60 000 abonnés québécois sont encore privés d'électricité, la moitié se trouvant dans ce qui prendra le nom de « Triangle noir » dans les médias : le périmètre bordé par les villes de Granby, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Hyacinthe, avec en son centre la municipalité de Saint-Césaire[19]. Il reste encore quelques milliers de foyers sans électricité en Ontario. Le , plus de 220 poseurs de lignes électriques arrivant de la Colombie-Britannique et du Manitoba, viennent prêter main-forte et participer à la reconstruction du réseau électrique. Hydro-Québec annonce que sa réserve de pièces de rechange, prévue pour cinq ans, est épuisée en à peine trois semaines.

Ce n'est que le que le courant est rétabli pour les derniers abonnés, exception faite d'une centaine d'abonnés temporaires d'Hydro-Québec comme des chalets, des camps et des cabanes à sucre. Dans le « Triangle noir », la panne aura duré cinq semaines. Dans les comtés septentrionaux des États de New York et du Vermont la panne a été similaire[13].

- Impacts

L'effondrement de mille pylônes électriques sous le poids de la glace a coupé l'alimentation en courant hydroélectrique depuis les barrages au Nord du Québec des régions affectées et empêché les échanges avec l'Ontario et les États-Unis[18] - [20]. Les dizaines de milliers de poteaux de distribution locale, les fils électriques et transformateurs qui se sont également écroulés ont rendu le travail de reconnexion encore plus long et ardu. Ces bris ont causé une panne générale pour plus de 900 000 clients au Québec. Ceci représente entre 3 et 3,5 millions de personnes, un client moyen représentant de trois à quatre personnes, soit près de la moitié de la population de cette province[5] - [21]. Un million de personnes de plus ont été privées d'électricité dans les autres territoires touchés pour donner un total de 4,7 millions[5].

Pour évaluer toute la portée d'une telle panne, il faut mentionner que dans une bonne partie des régions affectées l'électricité est la source principale d'énergie domestique et commerciale. En effet, elle est non seulement utilisée pour l'éclairage et les appareils électriques mais également pour le chauffage et la cuisine. Au Québec par exemple, le chauffage d'une résidence en hiver, et de son chauffe-eau en tout temps, représente environ 2/3 des besoins annuels en énergie d'une résidence et se faisait à 70 % grâce à l'électricité en 1996[22]. Ceci est dû au fait que la production hydro-électrique est abondante, a été promue fortement depuis la nationalisation des années 1960 et son prix a moins augmenté que celui des combustibles.

Son utilisation est pratique et ne requiert pas de chaudière encombrante, mais laisse les utilisateurs très vulnérables aux pannes de courant. Même pour ceux qui utilisent le chauffage au mazout ou au gaz naturel, les contrôles et l'allumage des systèmes requièrent une alimentation de courant. Seuls certains, surtout en milieu agricole, avaient des génératrices portatives et les stocks disponibles en magasin se sont écoulés rapidement. Une panne prolongée et étendue, comme celle du verglas de 1998, laisse donc une vaste population devant l’alternative de se déplacer chez des amis à l'extérieur de la région affectée ou d’aller dans des refuges alimentés par des génératrices industrielles.

Les gouvernements des provinces et des États affectés ont rapidement ouvert de tels refuges. Ainsi les écoles, gymnases et centres communautaires sont devenus des dortoirs et cafétérias. Afin d'alimenter en électricité les refuges, certaines initiatives se sont donc révélées nécessaires dont celles de la mairesse de Boucherville, Francine Gadbois, et du maire de Coteau-du-Lac, qui ont réquisitionné des locomotives du Canadien National (CN3502 et CN3555) pour servir de génératrice. Une troisième locomotive déplacée à Boucherville n'a pas été nécessaire[23]. Un certain nombre de ceux qui ont choisi de demeurer chez eux malgré la température, entre zéro et −5 °C du 4 au , et plus bas par la suite, sont décédés d’hypothermie ou par intoxication au monoxyde de carbone en utilisant des poêles de camping sans ventilation adéquate[3] - [4] - [2]. Le manque d'électricité a conduit également à une forte augmentation des hospitalisations dues à des intoxications alimentaires lorsque des personnes ont ingurgité des aliments périmés, durant ou après la crise, pris de leur réfrigérateur ou congélateur ayant subi la panne[24].

À Montréal, deux usines de purification d’eau sur trois tombèrent en panne et les réserves d’eau tombèrent à deux heures de consommation pour non seulement alimenter la population, mais également pour lutter contre plusieurs incendies causés par des chauffages d’appoint inadaptés. L’état-major du Service de sécurité incendie de Montréal avait décidé en dernier ressort de démolir les maisons en feu avec des béliers mécaniques si les usines n'étaient pas rétablies. Même après le retour de l'eau, il a fallu la faire bouillir durant les trois jours que durèrent les opérations de désinfection des systèmes[24].

Le , les services de police de Montréal se voient conférer des pouvoirs spéciaux les autorisant à aller de porte en porte ordonner aux gens de quitter leur maison et le 13, les soldats obtiennent le pouvoir de procéder à des arrestations en cas de besoin[3]. Cependant, le taux de crime a chuté de moitié car les gens sont restés chez eux ou sont allés dans les refuges ouverts par les autorités, les conditions extérieures étant trop dangereuses[3].

Dommages aux forêts et à l'agriculture

La pluie verglaçante persistante a endommagé des millions d’arbres[1]. Au Québec et en Ontario, Ressources naturelles Canada estime que près de 2,4 millions d’hectares de forêt ont été touchés, dont 32 % ont été endommagés gravement, mais cela ne représente qu'une partie des arbres morts du fait de l'évènement météorologique[25]. Les peuplements les plus affectés ont été les érablières et les producteurs de sirop d'érable ont été particulièrement frappés économiquement, ayant perdu quelque 300 000 entailles. Les producteurs d’arbres de Noël ont perdu environ 60 000 arbres. Des coupes d'arbres, des élagages et le ramassage des branches tombées, comme dans le parc du mont Royal qui ressemblait à un chantier forestier, ont été faits pour rétablir l'accès à certains sites.

Dans la zone ayant reçu 40 mm ou plus d’accumulation de verglas, il y a 36 % des terres en culture au Québec et 22 % de celles en Ontario[20]. Les pertes financières aux fermes sont dues aux dommages structuraux aux étables et à l’équipement, à la location de génératrices et l’achat de carburant, ainsi qu’à la mort de différents types de bétail. Les agriculteurs les plus touchés ont été les producteurs laitiers. Le secteur touché est en effet une des principales régions de productions laitières au Canada. La panne électrique voulait dire un arrêt de la traite mécanique et un casse-tête pour entreposer le lait. Ils ont dû se débarrasser de plus de 10 millions de litres, valant de 5 à 6 millions $CAN, parce que les usines de traitement étaient fermées[20]. Toutefois, 1,5 million de litres ont pu être traités dans des usines américaines hors de la zone touchée. Ceux qui n’ont pas trouvé de génératrices ont perdu leur cheptel[20].

Inondations aux États-Unis

Toute la région est des États-Unis, depuis le bas de la vallée du Mississippi jusqu'à la Nouvelle-Angleterre, a été traversée par le flux d'air humide du Golfe du Mexique durant la tempête. Alors que dans le sud du Canada et l'extrême Nord des États-Unis, les précipitations sont tombées sous forme de pluie verglaçante ou de neige, ce sont de fortes pluies qui ont affecté la région des Appalaches plus au sud. L'air était également très instable et des orages violents ont provoqué des tornades.

Les autorités rapportent que plus de 500 maisons ont été détruites ou ont subi des dommages importants en Caroline du Nord et 200 au Tennessee. Le coût estimatif a dépassé 35 millions de $US (de 1999) pour ces deux États[4]. Les inondations de la tempête ont fait sept morts au Tennessee, deux en Caroline du Nord, un en Caroline du Sud, un au Kentucky et un en Alabama[4].

- Région nord-est

Comme mentionné antérieurement, au sud de la zone de verglas, la température était au-dessus du point congélation et les précipitations sont tombées sous forme de pluie. Juste à l'est du lac Ontario dans l’État de New York, il est tombé jusqu'à 125 mm entre les 6 et . La partie la plus au nord a vu s'accumuler le verglas, mais sur les secteurs sud, la pluie a causé des inondations[13].

En effet, le mois de avait été assez neigeux sur l'ensemble du Nord-Est des États-Unis, et un redoux à la fin du mois avait aidé à faire fondre la plus grande partie de la neige sauf pour la partie septentrionale des États de New York et de la Nouvelle-Angleterre dans les bassins de la rivière Black, du fleuve Hudson, du fleuve Connecticut et du lac Champlain[13]. La fonte avait cependant saturé le sol et lorsque la pluie est arrivée le , elle ne pouvait que ruisseler. De plus, elle fit fondre ce qui restait de neige et le tout s'est retrouvé dans les cours d'eau de ces bassins hydrologiques. La région de Watertown (New York) a été la plus durement touchée dans le Nord des États-Unis. Le Corps du génie de l'armée des États-Unis y enregistra un niveau de 75 cm au-dessus du niveau de débordement et les inondations dans certains secteurs étaient les pires depuis plus de dix ans[13].

- Région Sud-Est

Plus au sud, la pluie la plus intense est tombée sur les montagnes de Caroline du Nord et du Nord-Est du Tennessee. Le National Weather Service y a signalé une accumulation jusqu'à 406 mm (16 pouces) les 7 et [4]. La région qui a le plus souffert est celle du comté de Carter au Tennessee où deux maisons mobiles et quinze maisons régulières ont été emportées par les inondations de la rivière Doe dans une vallée encaissée. 193 autres demeures, structures ou commerces ont été endommagés dans les municipalités de Roan Mountain, Hampton et Valley Forge[26].

Les autorités ont également signalé des inondations dans le sud de la vallée du Mississippi et des tornades ont sévi à Dublin (Géorgie) et Easley (Caroline du Sud)[4].

Effets à long terme

Une étude parue en 2008 dans la revue scientifique American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, et signée par les docteurs David Laplante et Suzanne King, de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas de l’Université McGill, a conclu que le stress vécu par un échantillon de 179 femmes enceintes au moment de la tempête a eu des effets sur le développement à long terme de leurs enfants[27] - [28]. Ils présentaient des retards de langage et de quotient intellectuel même cinq ans et demi après les événements. Les deux chercheurs pensent qu'il est possible d'extrapoler les résultats à toute catastrophe naturelle similaire.

Un nombre incalculable d'arbres a été endommagé par le poids de la glace et une bonne partie a dû être coupée ou élaguée drastiquement. Les érablières à sucre qui sont nombreuses dans ces régions ont été particulièrement touchées. Certains acériculteurs du Québec ont vu leur érablière entièrement détruite et l'Association ontarienne des producteurs estime qu'il faudra de 30 à 40 ans avant que la production revienne au niveau antérieur[20].

Épilogue

Personnalités

Au Québec, la crise du verglas a eu une couverture médiatique de tous les instants et des conférences de presse ont été données quotidiennement par les représentants du gouvernement et des services publics. Deux personnes se sont vite distinguées comme porte-parole : le Premier ministre du Québec de l'époque, Lucien Bouchard, et le président d’Hydro-Québec, André Caillé[29].

Lucien Bouchard avait une certaine expérience de situations de crise, car il était en poste lors du Déluge du Saguenay en 1996 et sa popularité était grande depuis son accession au pouvoir après le référendum sur la souveraineté de 1995. Il venait décrire les mesures prises au plan de la sécurité civile. André Caillé, de son côté, faisait le point à propos des pannes électriques, toujours vêtu d’un chandail à col roulé blanc qui est devenu le symbole du calme nécessaire durant la crise.

Normalement, le ministre des Richesses naturelles, dont dépend Hydro-Québec, et le directeur de la sécurité civile auraient dû s'assurer de cette communication. Cependant, des groupes de discussion ont démontré que Bouchard et Caillé, par leur autorité et leurs réponses claires, étaient de meilleurs porte-parole[29].

Moins connu mais important fut le commandant de l’Opération Récupération, le Major général Alain Forand. Les 15 000 militaires déployés au plus fort de la crise pour aider la population fut le plus grand déploiement militaire depuis la guerre de Corée[30].

Commission d'enquête

La Commission scientifique et technique chargée d'analyser les événements relatifs à la tempête de verglas survenue du 5 au a été mise sur pied par le gouvernement du Québec dès le . Elle avait pour mandat de :

- documenter les conditions qui ont conduit à la crise du verglas ;

- analyser l’état de préparation et aussi, les actions prises par les différents intervenants ;

- faire des recommandations sur les critères de conception et de fiabilité des équipements de transport et de distribution d’électricité ;

- analyser la gestion du rétablissement du service d’électricité et la réaction de la sécurité civile ;

- finalement étudier la possibilité d’enfouissement de certaines lignes de transport électrique[31].

Présidée par l’ingénieur Roger Nicolet, la commission a reçu de nombreux mémoires et témoignages de différents intervenants dont les services météorologiques, Hydro-Québec, les assureurs, les associations forestières, les agriculteurs, etc. Le rapport de près de 400 pages, publié en , faisait un grand nombre de recommandations. Du point de vue technique, il y est mentionné différents axes à suivre pour le renforcement du réseau électrique, le déglaçage des lignes et l'utilisation de glacimètres pour le suivi de la charge de glace sur les lignes[32] - [33]. Pour ce qui est des mesures d'urgence, la commission a fait des recommandations pour une meilleure coordination des services de la sécurité civile[33].

Reconstruction

Le travail de remplacement des installations électriques a nécessité un effort sans précédent au Québec : refaire plusieurs lignes temporaires de transport à haute tension ; refaire le câblage résidentiel dans de larges secteurs ; enlever tous les débris et arbres cassés ; déglacer les infrastructures tels que les ponts. De nombreux travailleurs venant d'autres provinces et États américains sont venus prêter main-forte à Hydro-Québec[34].

Les lignes à haute tension ont été refaites de façon permanente dans les deux années suivantes avec des normes beaucoup plus sévères, en installant des pylônes plus résistants avec des points de largage des fils pour éviter les effondrements en cascade. Hydro-Québec a installé des mesures supplémentaires de déglaçage et des recherches sont toujours en cours sur des systèmes plus performants[35] :

- échauffement des fils conducteurs en répartissant différemment la charge selon les secteurs ce qui augmente localement la température du fil et fait fondre le verglas (utilisable pour les lignes de 120 à 315 kilovolts) ;

- entourer le fil de transport par deux fils supplémentaires dans lesquels un courant de polarité inverse passe momentanément. Ceci génère des champs magnétiques opposés autour des fils qui se repoussent et brisent la glace accumulée ;

- déglaçage mécanique par un chariot passant sur les fils de garde.

Le gouvernement a signé des décrets pour faciliter la construction de lignes à haute tension supplémentaires jugées nécessaires par la direction d'Hydro-Québec pour la redondance du réseau. Des contestations judiciaires ont été entreprises par les futurs riverains mécontents de certains tracés[36]. Le , la juge Jeannine M. Rousseau, de la Cour supérieure, déclara les décrets illégaux, ce qui a forcé le gouvernement à adopter une loi spéciale pour permettre la construction de ces lignes, notamment celle qui devait relier les postes Des Cantons et Hertel en Estrie vers celui de La Prairie en banlieue de Montréal[36]. Cette loi assujettissait cependant le tout aux processus réguliers d'évaluation des impacts environnementaux[37] - [38]. Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a donc tenu des audiences publiques en 2000 et a conclu que « l’acceptabilité sociale demeure l’enjeu de ce projet. Il est clair que des efforts devraient être consentis pour trouver des solutions équitables qui répondent aux nouvelles valeurs qui animent le Québec »[37]. La construction de la ligne sera finalement autorisée en et sera terminée l'année suivante[36] - [39].

Le réseau résidentiel a également vu des améliorations pour prévenir l'accumulation de glace. L'émondage (enlèvement des branches) des arbres autour des fils électriques, cause de bien des pannes, a été intensifié. La pose des lignes domestiques dans un réseau souterrain, mesure assez difficile et coûteuse, ne s'est produite que partiellement. En 2011, il n'y avait toujours que 10 % du réseau provincial enfouis mais ce taux atteignait 45 % à Montréal[40].

Le coût total des travaux pour Hydro-Québec était estimé en 2008 à plus de 2 milliards de $CAN. Ce montant inclut les réparations sur 116 de ses lignes de transport électrique depuis les barrages avec 3 110 structures effondrées, dont 1 000 pylônes en acier, des milliers de transformateurs et 350 lignes de distribution locales sur lesquelles 16 000 poteaux en bois se sont effondrés. Ces coûts sont répartis sur deux périodes : la reconstruction de lignes temporaires pour ramener le courant le plus tôt possible après le verglas (40 projets coûtant 700 millions de $CAN) suivie d’un plan de travaux de renforcement de l'ensemble du réseau avec ajout d'équipements de déglaçage et l'interconnexion avec les réseaux voisins jusqu'en 2011 (1,1 milliard $CAN)[18] ; ceci est sans compter les coûts des réparations aux réseaux en Ontario, dans les Maritimes et aux États-Unis.

Recherche sur le déglaçage

D'autre part, le centre de recherche sur le givrage de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), l'un des plus importants dans ce domaine, travaille sur la production d’enduits nanostructurés capables de repousser la pluie verglaçante et la glace. L’équipe de recherche tente de reproduire des reliefs microscopiques similaires à ceux des ailes des papillons et des feuilles de lotus qui ressemblent à un tapis de clous et repoussent naturellement l’eau. Les premiers revêtements conçus n’ont pas permis d’éviter l’accumulation de pluie verglaçante et de glace bien que l'eau y perlait. En 2009, après cinq années de recherche, ils ont réussi à créer un écran de protection antigivre qui peut être non seulement utilisé pour protéger les lignes de transports électriques mais également pour toute structure et véhicule soumis à ces conditions (auto, avion, pont, etc.)[41].

Dédommagements

- Assurances

Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) a dénombré 792 514 réclamations de dommages aux maisons, autos et autres propriétés pour un total d'environ de 1,6 milliard $CAN (2009). Il s'agit du règlement d'indemnités le plus coûteux jamais versé pour un événement par les assureurs du Canada selon le BAC[42]. En général, les réclamations pour dommages physiques ont été réglées rapidement. Cependant, en , la Cour supérieure du Québec a autorisé un recours collectif contre les assureurs qui avaient refusé les réclamations de plusieurs milliers de personnes pour des montants demandés à titre de frais de subsistance déboursés pendant la crise[43].

Selon l’organisme Option consommateurs, la plupart des polices d'assurance habitation contiennent une garantie de « frais additionnels de subsistance dans les cas où leur résidence devient inhabitable », mais les sociétés visées ont déclaré que la clause s'appliquait seulement si les autorités civiles ordonnaient l’évacuation obligatoire. Elles avaient refusé de reconnaître l’appel lancé le par le Premier ministre du Québec aux citoyens qui n'avaient pas de chauffage d'appoint de quitter leur résidence pour des raisons de sécurité comme un tel ordre[43]. Option consommateurs, qui commencé les démarches pour le recours en 2001, espère que la cause sera entendue en cour en 2010[44]. Si les assurés remportent leur bataille, cela pourrait coûter plus de 1 milliard $CAN aux compagnies[45].

- Mésentente fédérale-provinciale

Le gouvernement du Québec a demandé 435 millions $CAN d’aide à celui d'Ottawa pour défrayer une partie des coûts encourus par Hydro-Québec lors de la crise du verglas[46]. En effet, le gouvernement fédéral a une responsabilité dans le cas de désastres naturels et a déjà compensé par exemple la Colombie-Britannique à la suite de feux de forêt en 2003 et le Manitoba lors du débordement de la Rivière Rouge en 1997[46]. De plus, deux sociétés provinciales d'électricité ont été compensées en 1984 pour des dégâts causés par le verglas[47].

Ottawa répliqua que des changements apportés à la loi après ces événements soustrayaient les sociétés comme Hydro-Québec des compensations. Ce contentieux Québec-Canada était toujours présent en . La ministre des Finances du Québec, Monique Jérôme-Forget, déclarait alors qu’aucun accord n'était intervenu dans ce dossier comme dans plusieurs autres cas de réclamations à Ottawa[48].

Notoriété

L’un des épisodes de la série télévisée de docufiction britannique Chaos sur la planète, diffusée en 2006, a la Crise du verglas comme sujet : dans la Tempête de glace, les événements de 1998 sont relatés pour présenter le comportement de la population d'une large zone métropolitaine face à un tel phénomène[49].

La chanson Neighborhood #3 (Power Out) du groupe montréalais Arcade Fire parle de l'événement.

Dans le roman Le froid modifie la trajectoire des poissons de Pierre Szalowski, un garçon de dix ans demande au ciel d'intervenir pour empêcher le divorce de ses parents le . Ce garçon se sent donc responsable de la crise du verglas qui suit et modifie les rapports entre les personnes de son entourage[50].

Notes et références

- David Phillips, « La pire tempête de verglas de l'histoire canadienne », Tempête de verglas 1998, Environnement Canada, (consulté le ).

- (en) National Weather Service à Burlington, Vermont, « 10th Anniversary of the Devastating 1998 Ice Storm in the Northeast » [PDF], Historical Events, sur http://www.weather.gov/btv/, NOAA, (consulté le ).

- Eugene L. Lecomte, Alan W. Pang et James W. Russell, La tempête de verglas de 1998, IPSC, , 37 p. (lire en ligne [PDF]).

- (en) National Climatic Data Center, « Eastern U.S. Flooding and Ice Storm » [archive du ], National Oceanic and Atmospheric Administration, (consulté le ).

- Lecomte, Pang et Russell 1998, p. 37 (Conclusion).

- Comité conjoint FAO-IUFRO de bibliographie et terminologie forestières, « Verglas massif », Grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française, (consulté le ).

- Organisation météorologique mondiale, « Tempête de verglas », Grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française, (consulté le ).

- Paul Roux, « Tempête de verglas ? », Les amoureux du français, Cyberpresse, (consulté le ).

- David Phillips, « Gros plan sur un phénomène rare », Tempête de verglas 1998, Service météorologique du Canada, (consulté le ).

- Jeanne Corriveau, « Verglas - Des tempêtes de glace tombées dans l'oubli », Le Devoir, (consulté le ).

- Service météorologique du Canada, « Rapport de données quotidiennes pour janvier 1998 : Montréal/St-Hubert à Québec », Environnement Canada (consulté le ).

- Service météorologique du Canada, « Rapport de données quotidiennes pour janvier 1998 : GRANBY QUEBEC », Environnement Canada (consulté le ).

- (en) [PDF] Département du Commerce des États-Unis, National Oceanic and Atmospheric Administration et National Weather Service, « The Ice Storm and Flood of January 1998 », Service Assessment (Note de service), Gouvernement des États-Unis, (consulté le ).

- (en) Programme environnemental des Nations Unies, « Un épisode coûteux : El Niño, 1997-98 », GEO 3 (Global Environment Outlook), ONU.

- David Phillips, « Y a-t-il un lien avec El Niño ? », Tempête de verglas 1998, Environnement Canada, (consulté le ).

- (en) [PDF] John R. Gyakum et Paul J. Roebber, « The 1998 Ice Storm, Analysis of a Planetary-Scale Event », Monthly Weather Review, American Meteorological Society, vol. 129, no 12, , p. 2983-2997 (DOI 10.1175/1520-0493%282001%29129%3C2983%3ATISAOA%3E2.0.CO%3B2, lire en ligne).

- Guylaine Fortin, « Une lumière dans l’obscurité (Opération Récupération de l'armée canadienne) », La Feuille d'érable, Défense Nationale Canada, vol. 11, no 6, (lire en ligne).

- Claude Turcotte, « L'après-crise aura coûté deux milliards », Le Devoir, (lire en ligne).

- « Reportages sur le verglas de janvier 1998 », Société Radio-Canada (consulté le ).

- (fr+en) [PDF] Statistique Canada, « La tempête de verglas dans la vallée du Saint-Laurent : cartes et faits », Gouvernement du Canada (consulté le ).

- Statistique Canada, « Estimations de la population canadienne », Gouvernement du Canada, (consulté le ).

- Camille Gagnon, « Survol de l'évolution des sources d'énergie utilisées pour le chauffage résidentiel au Québec de 1960 à 1973 », Cégep de Jonquière, (consulté le ).

- (en) « Histoire de la flotte de locomotives ALCo/MLW », CN Lines Special Interest Group (consulté le ).

- Louis Gilles Francoeur, « Le Québec « sonné » par le Grand Verglas », Le Monde diplomatique, (lire en ligne).

- Service canadien des forêts, « Verglas (section Le verglas de 1998) », Écosystèmes forestiers du Canada, Ressources naturelles Canada, (consulté le ).

- (en) Steve Hunter et Brian Boyd, « Killer Flooding in Carter County of Extreme East Tennessee », National Weather Service, (consulté le ).

- Presse canadienne, « Les enfants affectés par la crise du verglas », Le Devoir, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) David Laplante, Suzanne King, Alain Brunet, Norbert Schmitz et Antonio Ciampi, « Project Ice Storm: Prenatal Maternal Stress Affects Cognitive and Linguistic Functioning in 51/2-Year-Old Children », Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, AACAP, vol. 47, no 9, , p. 1063-1072 (résumé).

- Kathleen Lévesque, « Autopsie d'un cauchemar de glace », Le Devoir, 5 et 6 janvier 2008 (consulté le ).

- Laura Neilson, « Tempête de verglas de 1998 », Le Devoir, (consulté le ).

- Bureau du Premier ministre, « Le gouvernement crée une commission d’analyse des événements relatifs à la tempête de verglas. », Communiqué de presse, Gouvernement du Québec, (consulté le ).

- [PDF] « Commission Nicolet : quelques recommandations concernant l’IREQ », Journal des professionnels et des scientifiques de l’IREQ, Syndicat SPCI, vol. 6, no 2, (lire en ligne).

- « Cinq ans après la crise du verglas », Société Radio-Canada, (consulté le ).

- [PDF] « Rapport annuel 1998 », Hydro-Québec (consulté le ).

- [PDF] « Rapport sur le verglas de 1998 », Hydro-Québec, (consulté le ).

- Radio-Canada, « Non à la ligne Hertel Des Cantons », Archives de Radio-Canada, sur 23, (consulté le ).

- Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, Rapport 144. Ligne à 735 kV Saint-Césaire–Hertel et poste de la Montérégie, Québec, Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, , 111 p. (ISBN 978-2-550-36846-5, LCCN 2006530790, lire en ligne [PDF]).

- Gouvernement du Québec, Loi concernant la construction par Hydro-Québec d’infrastructures et d’équipements par suite de la tempête de verglas survenue du 5 au 9 janvier 1998, Projet de loi no 42 (1999, chapitre 27), Québec, Éditeur officiel du Québec, , 6 p. (lire en ligne [PDF]).

- Mario Cloutier, « Électricité - Ligne Hertel-Des Cantons: Québec va de l'avant », Politique, Le Devoir, (consulté le ).

- Bruno Coulombe, « Plaidoyer pour enfouir les fils électriques », Régional, sur Radio-Canada, (consulté le ).

- Monique Roy-Sole, « Briser la glace », Fondation canadienne pour l'innovation, (consulté le ).

- « La tempête de verglas de 1998 », Bureau d'assurance du Canada, (consulté le ).

- « Tempête de verglas, les assurances à l'heure des comptes », Nouvelles, Société Radio-Canada, (consulté le ).

- « Verglas 1998 : frais de subsistance », Recours collectifs, Option consommateurs, (consulté le ).

- « Le grand verglas: 10 ans plus tard, rien n'est réglé pour les assurés! », Émission La Facture, Société Radio-Canada, (consulté le ).

- Norman Delisle, « Crise du verglas: Québec attend toujours une compensation », La Presse canadienne, (consulté le ).

- « Québec n'espère plus l'argent d'Ottawa », Nouvelles, Société Radio-Canada, (consulté le ).

- Gilbert Lavoie, « J'aurais voulu être une… péquiste », sur Cyberpresse, Le Soleil, (consulté le ).

- AANIL, « Chaos sur la planète : La tempête de glace », Groupe M6, (consulté le ).

- Pierre Szalowski, Le froid modifie la trajectoire des poissons, Montréal, Québec, Bibliothèque québécoise, coll. « Romans Québécois et Canadiens », , 239 p. (ISBN 978-2-89406-342-2, OCLC 863300961).

Annexes

Bibliographie

- Bruno Bisson, « Les suites de la crise du verglas: une société qui se croyait invulnérable », dans Roch Côté (dir.), Québec 2000, Montréal, Fides, , PDF (ISBN 2-7621-2176-0, ISSN 1204-5748, lire en ligne), p. 246-257

- Louis-Gilles Francoeur, « Le Grand Verglas », dans Roch Côté (dir.), Québec 1999, Montréal, Fides, , PDF (ISBN 2-7621-2045-4, ISSN 1204-5748, lire en ligne), p. 109-114

- (en) Kathleen F. Jones et Nathan D. Mulherin, An Evaluation of the Severity of the January 1998 Ice Storm in Northern New England Report for FEMA Region 1, Hanover, Corps du génie de l'armée des États-Unis, , PDF (lire en ligne)

- (en) William Henson, R. Stewart, B. Kochtubajda et J. Thériault, « The 1998 Ice Storm: Local flow fields and linkages to precipitation », Atmospheric Research, Elsevier B.V., vol. 101, no 4, , p. 852-62 (DOI 10.1016/j.atmosres.2011.05.014, résumé)

- Eugene L. Lecomte, Alan W. Pang et James W. Russell, La tempête de verglas de 1998, IPSC, , 37 p. (lire en ligne [PDF]).

- La Commission scientifique et technique chargée d'analyser les événements relatifs à la tempête de verglas survenue du 5 au 9 janvier 1998, Roger Nicolet président, Pour affronter l'imprévisible : les enseignements du verglas de 98 : rapport de la Commission scientifique et technique chargée d'analyser les événements relatifs à la tempête de verglas survenue du 5 au 9 janvier 1998, Québec, Publications du Québec, (ISBN 978-2-551-18088-2, présentation en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- « La tempête de verglas de 1998 dans la vallée du Saint-Laurent : cartes et faits », sur Statistique Canada

- « Site officiel d'Hydro-Québec »

- « La tempête de verglas de 1998, du 5 au 10 janvier 1998 », sur Bibliothèque et Archives Canada

- « Le grand verglas de 1998 », sur Radio-Canada

- « La crise du verglas, 10 ans après! », sur Radio-Canada

- « Tempête de verglas, de l'Ontario au Nouveau-Brunswick (1998) », sur Sécurité publique Canada