Taxis parisiens

Les taxis parisiens sont soumis, comme ceux de province, à une réglementation nationale et sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et non de celui des Transports. Leur nombre atteint 17 137 en 2013 pour 2,268 millions d'habitants à Paris selon l'Insee. Ils assurent 0,5 % des déplacements parisiens[1]. La zone qu'ils desservent couvre Paris intra-muros, les départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), le parc des expositions de Villepinte, les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et d’Orly. Le préfet de police de Paris est chargé de leur administration en fixant le nombre de leurs licences et en veillant au respect de la réglementation qu'il fait évoluer en concertation avec les représentants syndicaux.

Pour exercer leur profession, les chauffeurs de taxi doivent passer un examen pour obtenir une carte professionnelle, se soumettre régulièrement à une visite médicale et présenter périodiquement leur véhicule à un contrôle technique. Ils sont limités à onze heures de travail quotidien[2].

Historique

De 1898 à 1950 : création des premiers taxis et guerres mondiales

- 1898 : Débuts de l'ancêtre du taxi parisien dont les premiers véhicules étaient des fiacres électriques, concurrents directs des cochers.

- 1903 : Disparition du forfait et apparition du compteur dont les tarifs sont libres et fixés par les sociétés.

- 1905 : Création de la « Compagnie française des automobiles de places » qui deviendra la G7 par André Walewski, arrière-petit-fils de Napoléon Bonaparte.

- 1906 : Le nombre des taxis parisiens appelés alors « Autotax » était de 300.

- 1907 : Les banques et les constructeurs investissent via des compagnies comme les Taxis G7 dans le taxi qui passe alors de 300 à 1070. Certains constructeurs créent leurs propres compagnies, car les voitures coûtaient extrêmement cher.

- 1910 : Une réglementation des tarifs est mise en place. Les conditions de travail de cette époque sont comparables à celles du locataire-salarié d'aujourd’hui ; le chauffeur supporte le prix du carburant, et doit reverser un pourcentage de sa recette, voire ses pourboires, à sa compagnie.

- 1911 : Première grève des chauffeurs pour dénoncer les sociétés et leurs conditions de travail, grève qui dura 144 jours en vain. Cet événement est relaté en toile de fond dans le roman de Louis Aragon Les Cloches de Bâle.

- 1913 : La Compagnie française des automobiles de places est rachetée est rachetée par la banque Mirabaud & Cie et devient la G7. Elle détient alors plus de 85 % du marché des 10 000 taxis de la capitale.

- 1914 : Une réquisition de 1 100 taxis parisiens de type AG-1 est décidée par le général Gallieni pour conduire les fantassins de la 7e division d'infanterie. Ils partirent de l'esplanade des Invalides vers une commune de l’Oise. La progression des Allemands vers Paris est stoppée. Ceux qu'on a appelés les taxis de la Marne ne feront jamais partie des commémorations de la Grande Guerre 1914-1918, et le dernier d'entre eux, Kléber Berrier meurt en 1985.

- 1918 : La profession se structure et les chauffeurs doivent désormais passer des examens de conduite au sein de leurs compagnies. Ils portent des uniformes.

- 1920 : Un concurrent sérieux de la G7 fait son entrée, les taxis Citroën. Les véhicules sont plus confortables pour les chauffeurs qui passent alors de l’extérieur à l'intérieur et ne sont plus soumis aux intempéries. Les taxis Citroën mettent en vente des actions que certains chauffeurs arrivent à acheter.

- 1921 : Les sociétés disposent d'une commission disciplinaire de la compagnie où les clients mécontents pouvaient faire leurs doléances. Il en résultait le plus souvent un licenciement du chauffeur.

- 1927 : Renault rachète la G7.

- 1930 : Le chômage explose et l'économie est en berne à cause de la Grande Dépression de 1929 ; beaucoup se tournent vers le taxi pour survivre. Ils seront plus de 30 000 l'année suivante.

- 1931 : La baisse des recettes pousse les sociétés à créer la location ; le locataire devait ramener le taxi au bout de 24 heures.

- 1932 : Les chauffeurs doivent signaler l'heure de fin de service et sont limités à 18 heures de travail par jour.

- 1933 : Guerres, révolutions et famine secouant l'URSS, beaucoup de Russes immigrent en France. Ils formeront la première composante d'immigrés dans cette profession. Cette même année, les veuves d'artisans peuvent louer le taxi de leur défunt mari pour assurer les charges familiales.

- 1934 : La profession s'organise avec une majorité d'artisans, les premiers syndicats voient le jour, et pour la première fois les taxis ont une place dans les tables de négociation.

- 1935 : Peugeot s'intéresse au marché et propose des véhicules robustes, chauffés et équipés de postes radio TSF à des prix compétitifs. La marque restera pendant longtemps l’incontournable pour les artisans.

- 1936 : La colère des taxis gronde et la crise fait encore des ravages. Des accords sont signés pour améliorer les conditions de travail : 11 h de travail pour les artisans et 10 h pour les autres statuts, un jour de repos par semaine et 15 jours de congé par an, redéfinition du tarif de nuit qui commencera à 17 h, le pourcentage des salariés et fixé à 25 %.

- 1937 : À la suite des accords signés l'année précédente, le numerus clausus est instauré par décret préfectoral, faisant passer le nombre de taxis de 32 000 à 14 000.

- 1938 : La préfecture de police crée une brigade spécialisée dans le contrôle des taxis dont les membres sont surnommés « Les Boers ». Son origine remonte à 1917 avec l'arrivée en France, pour y exercer la profession de cocher, des premiers Russes blancs chassés de Russie par la révolution [3].

- 1939 : Au début de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de taxis sont appelés au front et l'activité pour ceux qui restent est faible ; certains exercent le métier de porteur de valises dans les gares ou transporteur occasionnel pour les contrebandiers. Le film La Traversée de Paris relate cette période.

- 1945 : Après six ans de guerre, les taxis parisiens sont passés de 14 321 à 100, et les occasionnels de la guerre deviennent les premiers taxis clandestins.

- 1946 : Tout est à reconstruire. Trois mois après la fin de la guerre, la G7 renait. C'est l'âge d'or de toutes les industries dont celle des taxis parisiens ; les communes de la banlieue de Paris s'ouvrent à eux.

- 1948 : La profession souffre d'une pénurie de chauffeurs, sur plus de 14 000 taxis autorisés seuls 8 500 sont en service. Les chauffeurs en fin de carrière doivent rendre leurs licences à la préfecture.

- 1950 : En raison de la pénurie de chauffeurs, les syndicats d'artisans font pression pour baisser le numerus clausus qui passe à 11 000.

De 1951 à 2000 : bornes d'appel et appellation Taxi

- 1951 : Mise en service des premières bornes d'appel.

- 1956 : Le nombre de taxis passe à 12 500 et le premier standard radio est mis en place.

- 1960 : Le client peut demander au chauffeur une facture, dite « bulletin de voiture ».

- 1962 : La préfecture de police distribue des licences aux rapatriés de la guerre d’Algérie. Depuis cette année, elle prend également en charge l'examen des chauffeurs et le contrôle technique des véhicules. Les taxis pouvaient alors emprunter les couloirs de bus. Cinq ans d’exercice sont obligatoires pour les chauffeurs dans une société avant de pouvoir prétendre à l'artisanat

- 1964 : Le lumineux taxi doit indiquer les tarifs appliqués pendant la course.

- 1966 : L'administration permet à l'artisan moyennant finance de céder son autorisation à un successeur, procédé qui suscite une grande controverse dans la profession.

- 1968 : Les « événements de Mai 68 » et leur lot de revendications sociales font revoir les tarifs qui stagnaient depuis des années. Les chauffeurs ont le droit de faire une pause ; le doublage est autorisé pour les sociétés. La mesure phare est la détaxe sur le carburant qui est accordée. Le taxi est désormais un métier à part entière.

- 1974 : Le prix moyen de la licence, pourtant fournie gratuitement par l'administration, est de 35 000 francs soit un peu plus de 5 000 euros, sur le marché privé de revente entre chauffeurs.

- 1980 : Le nombre des taxis est limité à 14 000 et le « tarif C » fait son apparition sur le lumineux. Les tarifs seront revus chaque début d'année en fonction de l'inflation.

- 1990 : La Guerre du Golfe a causé un choc pétrolier qui a eu de nombreuses répercussions ; le prix de la licence des taxis parisiens chute après avoir stagné autour de 80 000 francs (12 000 euros) durant la dernière décennie.

- 1992 : Le prix de la licence ne cessera plus d'augmenter, compte tenu d'une offre qui ne progresse pas, face à une demande croissante de services de transports.

- 1994 : Amadou Diallo, chauffeur de taxi de 49 ans est assassiné près de la place de la Nation ; le lendemain une manifestation est organisée par la profession qui lui rend hommage. C'est l'Affaire Rey-Maupin.

- 1995 : L'appellation « TAXI » est exclusivement réservée aux taxis.

- 1997 : Les pouvoirs publics reconnaissent à l'industrie du taxi le droit de transporter des malades assis.

- 2000 : Les taxis parisiens sont au nombre de 15 000 et desservent Paris et 80 communes des départements limitrophes.

De 2001 à 2009 : pénurie de chauffeur et rapport Attali

- 2001 : Les taxis doivent désormais être équipés d'un badge pour accéder à la base arrière de Roissy et pouvoir charger aux terminaux 1 et 3 où le temps d'attente est en moyenne de 2 h 30. Considérées comme des concurrentes déloyales, les premières motos font leur apparition.

- 2002 : Une nouvelle pénurie de chauffeurs frappe les sociétés de taxis. Certaines commencent à organiser des campagnes de recrutement et, pour trouver des candidats, passent par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE).

- 2003 : La licence coûte plus de neuf fois sa valeur de 1990, soit environ 110 000 euros et il fallait 30 000 euros pour devenir actionnaire.

- 2005 : L'expansion des navettes, qui se basent sur la Loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI), débute. Pour la première fois, les sociétés de location ont des listes d'attente de locataires.

- En 2006, alors que la capitale compte 15 300 taxis, la mairie de Paris et la préfecture de police de Paris s’accordent sur le besoin de moderniser la profession afin de répondre à la pénurie de taxis aux heures de pointe à Paris[4]. Le nombre de taxis a augmenté de 5 %, mais cela « reste toutefois insuffisant au regard des besoins exprimés » selon le maire de Paris. En parallèle, Le Parisien publie en une enquête selon laquelle certains concierges d’hôtels de luxe de la capitale s’entendraient avec des chauffeurs de taxi afin de leur apporter des clients de l’hôtel en échange d’une rémunération en liquide gagnée sur le dos du client[5].

- 2007 : La détaxe carburant est supprimée et le système de vélos en libre-service Vélib' est en place. La concurrence des motos et des Navettes est très visible.

- 2008 : Le rapport Attali propose notamment la déréglementation de la profession des taxis et l’abandon des licences, en réponse au dysfonctionnement du secteur observé par le Gouvernement, lequel déclare vouloir faire évoluer la profession afin qu’elle « réponde mieux aux besoins des usagers »[6]. Les chauffeurs de taxi, effrayés de voir leur monopole et l’argent qu’ils ont investi dans leur licence s’envoler, organisent plusieurs manifestations en France et obtiennent une audience auprès de Nicolas Sarkozy[7]. Le gouvernement décidera alors d’enterrer les propositions de Jacques Attali. Les taxis obtiennent également une revalorisation tarifaire comprise entre 3 et 4 % et un système de compensation de la détaxe carburant[8].

- 2009 : Le prix de la licence franchit pour la première fois la barre des 200 000 euros, soit 40 fois sa valeur en 1973.

À partir de 2010 : fin du monopole

- 2010 : Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé entre autres de l’Artisanat, met en place un décret de modernisation du tourisme qui permet l’expansion des voitures de transport avec chauffeur (VTC).

- 2011 : Le système Autolib' est inauguré par Bertrand Delanoë, maire de Paris. La même année, une entreprise de mise en relation entre chauffeurs de VTC et particuliers par le biais de smartphones, Uber, se lance à Paris. Suivent ensuite plusieurs sociétés de VTC : Allocab, Les voitures jaunes, Le Cab, Snapcar, chauffeur-privé, etc. Ces entreprises proposent les mêmes services que les taxis, mais avec un système de géolocalisation, de réservation et pour certains un prix réduit. Cette nouvelle profession est réglementée à partir d’ par l’État qui délivre 86 cartes professionnelles[9].

- 2012 : Alors que le cours de la licence des taxis atteint les 250 000 euros, les taxis parisiens tentent de réagir face à la prolifération d’offres concurrentes. Le nombre de taxis passe à 19 500 véhicules. Les heures de pointe restent cependant des périodes difficiles pour les usagers, avec 20 à 40 % des demandes de taxi restant insatisfaites[10]. Considérant leur activité menacée, les 55 000 taxis de France se mobilisent plusieurs fois en et provoquent des ralentissements importants de la circulation dans plusieurs grandes villes du pays, particulièrement à Paris, Marseille et Lyon[11]. Ils obtiennent finalement le 28 février 2013 le gel du projet de loi[12].

- 2013 : En , afin de calmer les conflits entre VTC et taxis, qui multiplient les grèves, le gouvernement annonce l’instauration de plusieurs mesures, supposées être mises en application en 2014. Les signaux verts et rouges au-dessus des taxis sont alors généralisés. Le Gouvernement publie également un décret imposant un délai de 15 minutes entre la réservation et la prise en charge du client par les VTC. Le décret est salué par les taxis, mais l’Autorité de la concurrence rend un avis négatif, dénonçant une « distorsion de concurrence » et le fait que cette « contrainte n’est pas imposée aux radio-taxis sur ce marché » alors que ceux-ci fonctionnent également par réservation. Le décret sera suspendu en février 2014[13].

- Afin de préserver le prix élevé des licences de taxis à la revente, les chauffeurs de taxi et le gouvernement essaient de limiter le nombre d’attributions de licences chaque année. Mais pour faire face à la pénurie de taxis aux heures de pointe, toujours d’actualité à la fin de l'année 2013, le Gouvernement, malgré le désaccord des chauffeurs de taxi, décide d’accepter la création de 1 000 plaques supplémentaires à Paris et d’imposer aux chauffeurs de travailler durant les heures de pointe[14]. Le Gouvernement met également en place d’autres mesures comme l’obligation pour le bénéficiaire d'une licence gratuite de commencer à une heure précise, la création d'une file bus-taxis sur l'autoroute A1 en direction de Paris entre 7 h et 10 h pour faciliter le retour depuis l'aéroport de Roissy, l’alignement des heures de travail entre les artisans et les autres statuts qui passent de 10 à 11 h quotidiennes et l’instauration du tarif C à Paris le dimanche de minuit à 7 h[15].

- 2014 : En , trois voitures de tourisme avec chauffeurs sont agressées par des chauffeurs de taxi parisiens[16].

- Le , le Parlement adopte la loi Thévenoud sur les taxis et VTC. Cette dernière est censée apaiser leurs relations. Elle a été approuvée par les socialistes, les écologistes et les radicaux de gauche, le Front de Gauche ayant voté contre et la droite la considérant trop restrictive envers les VTC[17]. Utilisée lors d'un procès opposant des sociétés de VTC et des taxis à la société de mise en relation Uber, cette loi est cependant jugée inutilisable par le tribunal de commerce de Paris, n'ayant pas été notifiée à la Commission européenne.

- Protestant contre le refus d’interdiction d’UberPOP du tribunal de commerce de Paris, le 15 décembre 2014, les taxis parisiens appellent à la grève. L’intersyndicale ne se rallie cependant pas au mouvement[18].

Les équipements obligatoires

Les équipements obligatoires sont constitués de cinq éléments. Hormis l'horodateur, les autres équipements concernent tous les taxis de France[19].

1 - Lumineux taxi : Sa fonction est d'indiquer la commune de rattachement du taxi et, par sa couleur, la disponibilité du taxi. Il peut être de différentes formes ; il comporte également trois globes lumineux (A, B, C) indiquant à l’extérieur le tarif appliqué.

2 - Taximètre (ou compteur horokilométrique) : il applique automatiquement le tarif horaire au lieu du tarif kilométrique selon la vitesse du taxi et le tarif A, B ou C. Le prix et les majorations sont fixés par un arrêté du ministère de l’Économie publié au Journal officiel.

3 - Horodateur : il indique le quantième et l'heure de fin de service. Il est fixé sur la plage arrière du véhicule mais est directement intégré au compteur pour les modèles les plus récents. Il indique par sa couleur de fond le statut du chauffeur, bleu pour les artisans, rouge pour les actionnaires et les locataires, jaune pour les véhicules à deux sorties journalières (salarié ou locataire).

4 - Affichette : rédigée en français et en anglais, elle indique le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que les informations relatives aux tarifs appliqués et aux suppléments qui peuvent s'ajouter au prix de la course. Elle comporte des indications sur la réglementation des taxis parisiens. L'adresse de la préfecture de police y figure afin de permettre au client de savoir où il peut formuler une éventuelle réclamation.

5 - Numéro de la carte de stationnement : il est marqué dans une plaque fixée sur l'aile avant droite du taxi. Le numéro de la licence est accompagné d'une estampille de la préfecture de police de Paris.

- Équipements des taxis

Lumineux de taxi parisien avec les 3 globes A, B et C.

Lumineux de taxi parisien avec les 3 globes A, B et C. Taximètre (ou compteur horokilométrique.

Taximètre (ou compteur horokilométrique. Affichette d'information.

Affichette d'information. Numéro de la carte de stationnement (ou de licence).

Numéro de la carte de stationnement (ou de licence).

Les différents statuts

L'artisan : Le chauffeur de Taxi parisien peut devenir artisan dès l'obtention de sa carte professionnelle après un investissement pour l'achat de la licence. L'acquisition du matériel et du véhicule est à la charge du chauffeur. Tout artisan peut salarier un autre chauffeur (en possession de la carte professionnelle de taxi), avec son véhicule.

L'actionnaire : Il fournit son véhicule et achète des parts d'actions dans une société. Le véhicule est immatriculé au nom de la société dans laquelle le chauffeur sera actionnaire. À l'image d'une coopérative, il exploite une licence qui appartient à la société. L'entretien du véhicule est à la charge du chauffeur. Chaque mois une somme forfaitaire est versée à la société, qui comprend les cotisations sociales, l'assurance du véhicule et les divers frais administratifs. Quand le chauffeur le désire, il peut revendre ses actions et faire immatriculer le véhicule à son nom.

Locataire : Comme l'artisan et l'actionnaire, il est travailleur indépendant ; il loue le véhicule, équipé selon les normes taxis, moyennant un règlement hebdomadaire ou à la décade. Le prix de cette location comprend l'utilisation du véhicule à temps complet ou en doublage (un chauffeur de jour et un chauffeur de nuit), l'entretien, l'assurance du véhicule et les cotisations sociales ; seul, le carburant est à la charge du chauffeur. Ce statut précaire oblige souvent les chauffeurs locataires à travailler sept jours sur sept, et le prix d'une location revient à la journée entre 120 et 190 euros selon le type de véhicule loué hors carburant.

Salarié : Le véhicule est au nom de la société et il s'agit souvent d'un véhicule en doublage. Le conducteur doit ramener en fin de service le véhicule au garage et sera rémunéré au pourcentage de la recette journalière, plus les pourboires et un fixe journalier. Le véhicule est fourni par la société, qui aura à sa charge l'entretien et le carburant.

L'examen

Avant l’exercice du métier de chauffeur de taxi parisien, le candidat doit réussir à l'examen en vue de l'obtention d'une carte professionnelle appelée aussi « Certificat de capacité » (CDC). Plusieurs épreuves sont prévues sur des sujets divers basés sur les réglementations nationale et locale et sont suivies d'une épreuve de conduite. L'examen est constitué de quatre unités de valeur.

- Unités de valeur 1 et 2 : Elles peuvent être passées dans n'importe quel département et ont pour sujet la réglementation générale, la sécurité routière, le français et la gestion.

- Unité de valeur 3 : Épreuve de réglementation départementale, étude des cartes, adresses des monuments et tarification.

- Unité de valeur 4 : Épreuve de conduite en présence de représentants de la préfecture de police et de représentants de la profession de taxi. Une adresse est donnée au candidat qui doit s'y rendre par le meilleur itinéraire et faire preuve d'une conduite souple et d'un bon sens du relationnel[20] - [21].

Depuis , l'examen comprend :

- sept épreuves théoriques dites d'admissibilité se déroulant sur une demi-journée dont :

- cinq épreuves pour toutes les professions relevant du transport public particulier de personnes (T3P) (taxi, voiture de transport avec chauffeur, VMDT)

- deux épreuves spécifiques aux taxis : réglementation nationale du T3P, gestion, sécurité routière, français, anglais, réglementation nationale « Taxi », réglementation locale et connaissances territoriales (épreuve différente dans chaque département) ;

- et une épreuve pratique dite d'admission.

L'examen se passe auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de chaque département[22].

Des centres de formation agréés par les préfectures peuvent former à la préparation de l'examen.

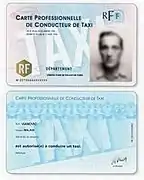

Les nouvelles cartes professionnelles délivrées par l'imprimerie nationale comportent maintenant un code bidimensionnel[23].

- Cartes professionnelles

Ancienne carte professionnelle des taxis, toujours en vigueur.

Ancienne carte professionnelle des taxis, toujours en vigueur. Nouvelle carte professionnelle.

Nouvelle carte professionnelle.

Zone de desserte

Au sein de l'agglomération parisienne, la zone de desserte couvre Paris y compris le bois de Boulogne et le bois de Vincennes et les communes des départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne)[24]. Cependant, certaines de ces communes, autrefois situées dans l'ancien département de Seine-et-Oise supprimé le , ont conservé leur service de taxis communaux ; dans ce cas, un taxi parisien ne pourra pas prendre de clients le hélant dans la rue des communes en question. Ceci explique la réticence de certains chauffeurs pour ces destinations. Les aéroports de Roissy et d'Orly, ainsi que le parc des expositions de Paris-Nord Villepinte ne sont pas concernés par cette délimitation et restent rattachés à la zone de Paris.

Les standards de réservation

Le marché des centrales d'appel et de réservation des taxis parisiens existe depuis 1956 dans la capitale. Actuellement, trois principaux opérateurs se partagent le marché parisien :

- Alpha taxis[25]: ce central appartient a la GESCOP, principale société d'actionnariat des taxis parisiens, avec environ 2 500 chauffeurs affiliés ; il a longtemps été réservé aux actionnaires avant de s'ouvrir aux autres chauffeurs.

- Les Taxis bleus[26]: avec environ 3 000 chauffeurs affiliés, Les Taxis bleus proposent un service supérieur dans sa gamme « Taxis bleu Première classe ».

- Les Taxis G7[27]: avec environ 7 500 chauffeurs affiliés, la G7 propose plusieurs catégories de taxis comme le « Club affaire » ou « Club affaire Premium ».

D'autres standards se sont spécialisés au niveau communal ou départemental, comme l'Abbaye taxis, ou Taxis 2000. Il existe aussi d'autre types de standards surnommés dans la profession « taxis magouille » qui n'ont aucune existence officielle. Le prix de revient pour un chauffeur est approximativement de 400 euros par mois pour la location et l'utilisation du matériel. La borne fait également partie des moyens pour faire appel à un taxi. Elles sont 150 dispersées à travers les près de 400 stations de taxi de la capitale, et environ 50 dans la zone extra-muros de l’agglomération parisienne. Le point fort de ce moyen est le choix du client pour la proximité des stations, plutôt bien réparties par arrondissements, ce qui permet une estimation régulière du parcours d'approche[28].

Les conditions de travail des taxis à Paris

À Paris, un chauffeur peut rouler jusqu'à onze heures par jour, quel que soit son statut. Cette durée peut être interrompue par trois coupures d'un total maximum de cinq heures, avec une durée minimum d'une demi-heure par coupure[29].

Le prix de la licence

Une licence de taxi en France est gratuite et délivrée par les préfectures. Jusqu’en 1973, les licences qui ne sont plus exploitées devaient être remises à l’autorité. Depuis 1995 et la loi Pasqua[30], les propriétaires des licences ont obtenu le droit de les revendre à un prix obéissant à la loi de l’offre et de la demande. Ce prix a plus que doublé au cours de ces dix dernières années passant d'environ 100 000 en 2000 à 240 000 euros à la fin de 2012. Afin de continuer à faire monter le prix de revente des licences, les chauffeurs de taxi soutiennent la politique de numerus clausus à laquelle est soumis le nombre de licences en France. Les nouvelles licences mises sur le marché sont ainsi rares et attribuées sur la base d’une liste d’attente de société et de chauffeurs inscrits sur cette liste. Le délai pour l’obtention d’une licence est compris entre 15 et 18 ans. L’offre est ainsi très faible, à l’inverse de la demande, et alors que les taxis avaient jusqu’ici le monopole de leur activité, le cours des licences augmente presque chaque année. En 2012, un chauffeur désirant revendre sa licence peut gagner jusqu’à 250 000 euros ; elle redescend en 2015 et se négocie alors à 180 000 euros. En 2019, la valeur d'une licence de taxi parisien se stabilise aux alentours de 120 000 euros[31].

Depuis le , les licences délivrées sont incessibles. Elles sont valables cinq ans renouvelables. Seules les licences attribuées avant cette date peuvent être revendues[32].

Les tarifs et suppléments ()

Le prix de la course dépend de l'heure, du jour et du lieu où circule le taxi[33]. Le montant de la prise en charge est de 2,60 €, quelle que soit la course.

Le prix minimum de la course est fixé à 7,30 €. Il n’y a pas de supplément pour le fauteuil d'un passager handicapé, mais il existe un supplément de 4,5 € par adulte à partir de la cinquième personne, 4 € pour une « réservation immédiate » (commande du taxi pour venir maintenant) et 7 € pour une « réservation à l’avance » (commande du taxi à une heure donnée).

Trois tarifs sont applicables, selon le tableau ci-après, étant précisé que :

- le tarif A est fixé à 1,14 €/km et à 36,02 €/heure (si la vitesse est inférieure à 31,60 km/h) ;

- le tarif B est fixé à 1,53 €/km et à 49,10 €/heure(si la vitesse est inférieure à 32,09 km/h) ;

- le tarif C est fixé à 1,70 €/km et à 38,30 €/heure(si la vitesse est inférieure à 22,53 km/h).

Depuis le , les tarifs forfaitaires pour les aéroports (dans les deux sens) sont fixés à :

- trajet CDG - Paris rive droite : 55,00 € ;

- trajet CDG - Paris rive gauche : 62,00 € ;

- trajet Orly - Paris rive droite : 41,00 € ;

- trajet Orly - Paris rive gauche : 35,00 €.

Ces forfaits ne peuvent varier même si le trafic est dense ou perturbé. Aucun supplément n'est dû pour les bagages. Si le passager demande un détour, le tarif compteur s'applique.

| Zone urbaine Paris (boulevard périphérique inclus) |

Zone suburbaine Territoire de Paris situé au-delà du boulevard périphérique et territoire des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ayant adhéré au statut des taxis parisiens ; desserte des aéroports d’Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Parc des Expositions de Villepinte |

Au-delà de la zone suburbaine |

|---|---|---|

Du lundi au samedi :

|

Du lundi au samedi :

| quels que soient le jour et l’heure : tarif C |

Dimanche

|

Dimanche : tarif C | |

Jours fériés

|

Jours fériés : tarif C |

Les obligations du chauffeur

Un chauffeur de taxi est obligé de prendre en charge un client. Il peut cependant refuser de le conduire lorsqu'il est en état d'ébriété manifeste, ou s'il est à proximité d'une station de taxis avec des taxis libres, ou encore quand il y a un risque de détérioration du véhicule. Par ailleurs, le véhicule doit avoir une longueur de 4,20 mètres minimum et faire l'objet d'un contrôle technique annuel[34].

Depuis le , date à laquelle est paru le décret d'application de la loi Thévenoud, le taxi doit être obligatoirement équipé d'un terminal de paiement pour carte bancaire[35].

La mauvaise image des taxis parisiens

Un sondage réalisé en par le site « Hotels.com » auprès de 1 900 voyageurs dans le monde classe les taxis parisiens les derniers sur dix autres grandes villes du monde. Ils n'obtiennent que 10 % de satisfaction contre 56 % pour leurs collègues londoniens qui se hissent en haut du palmarès. Sont mises en cause, leur impolitesse (presque aussi grande que celle des New-Yorkais selon les sondés) et leurs connaissances insuffisantes des langues étrangères, malgré la propreté de leurs véhicules et des tarifs plus bas que ceux de leurs voisins anglais[36].

En 2011, les taxis parisiens sont une nouvelle fois mal classés sur le site Hotels.com et se retrouvent en 16e position[37]. En 2012, ils perdent une nouvelle place et arrivent 17e[38]. On leur reproche alors notamment leurs coûts trop élevés et leur mauvaise humeur.

Le principal reproche fait par les usagers parisiens est l'indisponibilité des taxis aux heures de pointe. Il s'agit d'un vrai conflit d’intérêts entre les clients qui veulent plus de taxis, et les artisans et les sociétés opposés à l'augmentation du nombre de licences gratuites pour protéger leurs investissements et revendre plus cher leur licence par la suite. Par conséquent, la préfecture de police et la mairie de Paris se trouvent face à une équation difficile à résoudre : trouver une solution pour avoir plus de taxis aux heures de pointe sans en augmenter le nombre. Plusieurs débuts de solutions ont été apportés sans résultat notable, notamment :

- obligation pour le bénéficiaire d'une licence gratuite de commencer à une heure précise ;

- création d'une file bus-taxis sur l'autoroute A1 en direction de Paris entre 7 h et 10 h pour faciliter le retour de l'aéroport de Roissy ; (voie suspendue en )

- alignement des heures de travail entre les artisans et les autres statuts qui passent de 10 à 11 h quotidiennes ;

- instauration du tarif C à Paris le dimanche de minuit à 7 h.

Notes et références

- Julien Demade, Les embarras de Paris : ou l'illusion techniciste de la politique parisienne des déplacements, Paris, L'Harmattan, , 271 p. (ISBN 978-2-343-06517-5, lire en ligne), p. 80.

- « Préfecture de police de Paris - Généralités sur les taxis parisiens », sur prefecturedepolice.interieur.gouv.fr, (version du 18 mai 2013 sur Internet Archive).

- Pourquoi la police des taxis s'appelle les «boers», sur leparisien.fr, article du 1er septembre 2009. Consulté le 26 mars 2013.

- « Comment remédier au manque de taxis à Paris ? », sur linternaute.com, (consulté le )

- « Taxis et hôtels parisiens : petites combines entre amis », sur leparisien.fr, (consulté le )

- « Trois ans après le rapport Attali, le marché des taxis reste verrouillé à Paris », sur lesechos.fr, (consulté le )

- « Les propositions de la commission Attali concernant les taxis », sur nouvelobs.com, (consulté le )

- « Taxis : Fillon enterre le rapport Attali », sur lefigaro.fr,

- « Expliquez-nous … Uber », sur franceinfo.fr, (consulté le ).

- « Ces entreprises qui « doublent » les taxis », sur leparisien.fr, (consulté le ).

- « La grève des taxis perturbe les grandes villes », sur lesechos.fr, (consulté le ).

- « Transport des malades : le gouvernement cède à la pression des taxis », sur lemonde.fr, (consulté le ).

- « Le gouvernement confirme l'avantage des taxis sur les VTC », sur lefigaro.fr, (consulté le ).

- « Taxis contre VTC, la drôle de guerre sur un marché très convoité », sur lesechos.fr, (consulté le ).

- Grève des taxis le 10 janvier 2013, sur lesechos.fr. Consulté le 25 mars 2013.

- « VTC agressées par des taxis : "Quand la vitre a été brisée, j'ai vraiment eu peur" », sur nouvelobs.com, (consulté le ).

- « Le Parlement adopte définitivement la loi Thévenoud sur les taxis et les VTC », sur lefigaro.fr, (consulté le ).

- « La grève des taxis contre Uber fait un flop », sur lefigaro.fr, (consulté le ).

- Tarifs et paiement des taxis, sur interieur.gouv.fr. Consulté le 26 mars 2013.

- Taxis parisiens - Espace candidats, sur prefecturedepolice.interieur.gouv.fr. Consulté le 27 mars 2013.

- Devenir chauffeur de taxi - Conditions de candidature, sur interieur.gouv.fr. Consulté le 27 mars 2013.

- « Examen des taxis et des VTC : les chambres de métiers et de l’artisanat sont au rendez-vous », sur cma-france.fr, (consulté le ).

- « Chauffeur carte t3p », sur ingroupe.com, (consulté le ).

- « Vos déplacements en taxi parisien, VTC et VMDTR » [PDF], sur prefecturedepolice.interieur.gouv.fr, (consulté le ), voir notamment la page 5 du document PDF.

- Site d'Alpha Taxis

- Site des Taxis Bleus

- Site de la G7

- Liste des bornes d'appel par arrondissement

- [PDF]Textes applicables aux taxis parisiens, pages 70 et suiv., Arrêté no 2010-00032 du 15 janvier 2010 portant statut des taxis parisiens, article 10.

- Nidam Abdi, « Taxis: le Sénat a voté la loi Pasqua », sur liberation.fr, (consulté le ).

- « Baromètre des prix de licence des taxis : Edition 2019 », sur 6-t.co (bureau d'études et de recherche spécialisé sur la mobilité et les modes de vie), (consulté le ) : « La valeur actuelle (120 000 €) est proche, après correction de l’inflation, du prix observé en 1999. ».

- « Réforme du système de licence des taxis », sur service-public.fr, article du 13 octobre 2014 (consulté le ).

- « Taxis : les tarifs applicables au », sur service-public.fr, (consulté le ).

- [PDF]Textes applicables aux taxis parisiens, pages 55 et suiv., Arrêté interpréfectoral no 01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne, notamment les articles 24, 25, 26, 28.

- LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (lire en ligne)

- Appréciations portées sur les taxis dans dix grandes villes du monde, article du 10 août 2010, sur news.autoplus.fr. Consulté le 27 mars 2013.

- « L’image des taxis parisiens plonge dans le classement mondial », sur evous.fr, (consulté le )

- « SONDAGE : LES MEILLEURS (ET PIRES) TAXIS DU MONDE… », sur lemondeestmonvillage.com, (consulté le )