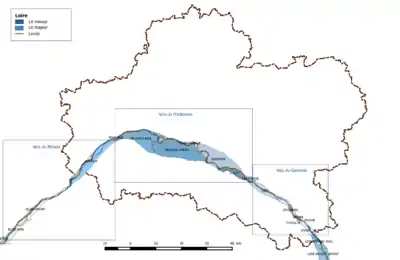

Système d'endiguement de la Loire dans le Loiret

Le système d'endiguement de la Loire dans le Loiret est l'ensemble des digues et autres ouvrages et dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage qui concourt à la prévention du risque d'inondation dans le Loiret à la suite d'une crue de la Loire.

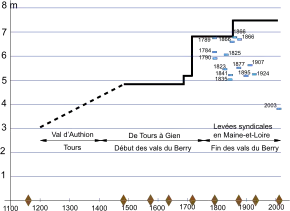

Les levées, dont la dénomination date du XIVe siècle, ont généralement été construites sur des digues moins élevées et beaucoup plus anciennes, les turcies, dont on retrouve des traces dès le VIIIe siècle. Louis XI a grandement contribué à la mise en œuvre d’un plan d’endiguement général des digues de Loire dépassant ainsi les seuls intérêts de l’agriculture locale. La recherche d’une garantie d’insubmersibilité des digues a entraîné un rehaussement successif des levées par ajout de matériaux. Après la crue de 1707, suivant les directives de Colbert, les digues sont rehaussées jusqu’à 5 m. Un renforcement à la base des digues par des bâtis de pieux chargés de moellons fut mis en place et des perrés furent ajoutés jusqu’à 1 ou 2 m au-dessus de l’étiage.

Les grandes crues du XIXe siècle (1846, 1856 et 1866) ont généré des inondations catastrophiques et ont permis de prendre conscience de l’impossibilité d’atteindre l’insubmersibilité des digues. Le rapport de l’ingénieur Comoy démontre que l’endiguement provoque une aggravation des crues de la Loire en termes de hauteurs et de débits et préconise la construction de déversoirs. Les deversoirs d'Ouzouer, Dampierre et Jargeau datent de cette époque. Les déversoirs de Mazan (dans le val d'Ardoux) et de Saint-Martin-sur-Ocre dans le val du Gien sont plus anciens, étant d'anciens déchargeoirs.

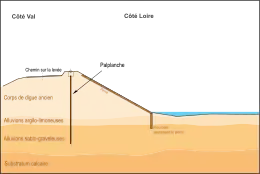

Au XXe siècle, particulièrement à partir des années 1970 deux techniques de renforcements ont été mises en œuvre pour remédier à la fragilité des digues du fait de leur caractère hétérogène : un renforcement côté val (réalisation d’un drain-filtre en partie basse) et un renforcement côté Loire (adjonction d’un masque d’argile). En 1994, le Plan Loire Grandeur Nature a été mis en place par le ministre de l’environnement. De nombreux travaux ont ainsi été mis en œuvre avec, notamment, le renforcement de certaines zones des pieds de levées dont les fondations se retrouvaient à nu du fait de l’enfoncement du lit de la Loire et sujets à une érosion élevée.

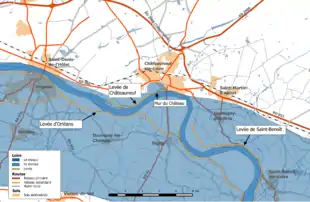

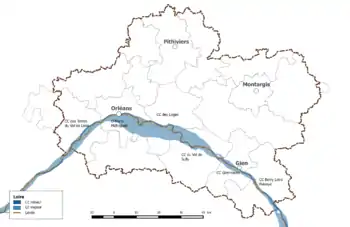

La Loire est découpée dans le Loiret en seize vals hydrauliques, eux-mêmes regroupés en trois ensembles de vals : les vals du Giennois, les vals de l'Orléanais et, pour partie, les vals du Blésois. Le système global se scinde en un système d'endiguement de classe A, celui du val d'Orléans (regroupant les vals d'Orléans amont et d'Orléans aval)[1], et treize systèmes d'endiguement de classes B et C[2]. En 2017, le linéaire de digues s'établit dans le Loiret à 164 km dont 154 km appartiennent à l'État (94 %), 3,8 à une collectivité (2 %) et 7 à un propriétaire privé (4 %, dont 5,5 km à EDF). Parmi celles-ci figurent cinq déversoirs permettant, en cas de crue majeure, l'évacuation d'une partie du débit transporté et d'alléger ainsi la charge des eaux sur les digues.

Histoire du système de protection contre les crues de la Loire

Moyen Âge : premières turcies

Très tôt le besoin de défendre les terrains cultivés et habités contre les inondations de la Loire, alors le premier fleuve navigable de France et dont le bassin était en même temps le plus naturellement fertile, est apparu[3]. À l'origine, probablement antérieurement au capitulaire de Louis le Débonnaire, De aggeribus juxta Ligerim fadendis, dans lequel elles sont mentionnées, des petites digues connues sous le nom de turcies sont construites[4] - [5]. Il s'agit de petites digues discontinues qui ont pour but de freiner le courant de débordement au moment de son irruption dans le val par les points bas. Complétées, les turcies deviennent d’uniformes remblais limitant les divagations naturelles du fleuve. Une course poursuite s'engage alors entre un fleuve au lit rétréci et la surélévation de levées toujours plus hautes, mais qui finissent toujours par être submergées par les grandes crues[6]. Les travaux effectués jusqu'à la fin du Moyen Âge ont un impact psychologique fort sur les habitants des vals : ils se considèrent comme à l'abri de tout risque d'inondation. Cette confiance est renforcée par l'absence de rupture des levées au cours de la période clémente que constituent les XIIIe et XIVe siècles. En outre, les crues peuvent encore s'étendre librement en amont, sur une très grande partie de la vallée (Cher en particulier)[7].

XVIIe et XVIIIe siècles : des levées toujours plus hautes

Au XVIIe siècle, avec l'essor du commerce fluvial, la gestion du fleuve est prise en main par le pouvoir royal. Les ouvrages sont désormais pensés de manière globale et les dispositions sont identiques d’une région à l’autre. Le programme lancé en 1668 par Colbert, ministre de Louis XIV, entre dans cette démarche et vise à multiplier et renforcer les digues pour les rendre insubmersibles[8].

Les quatre crues catastrophiques d', , et ébranlent ainsi les uns après les autres les ponts médiévaux qui n'étaient prévus que pour donner passage à celles de 5 mètres ou 5,50 m au-dessus de l'étiage, et non à des eaux de plus de six mètres. Seul le pont de Beaugency en réchappe et ne doit sans doute sa résistance qu'à la modestie de la levée ou du déversoir de Mazan située à l'aval[9]. Elles conduisent le pouvoir royal à un nouveau programme de travaux visant une nouvelle fois à rehausser les digues dont la hauteur est portée à 22 pieds au-dessus de l'étiage, 21 pieds dans la réalité, soit 6,83 m, la largeur en crête à 4 toises, soit 7,76 m, comme l'avait déjà prescrit Colbert et l'empattement doit être égal à deux fois la hauteur[8].

Le XVIIe siècle est marqué par de nouveaux exhaussements et allongements d'ouvrages existants ainsi que par la création de nouveaux endiguements en Berry, Nivernais et basse vallée angevine. La Révolution survient et fait disparaître l'unité de direction des aménagements de la Loire[10].

XIXe siècle : trois crues historiques

La question de la sécurité des vals est considérée comme résolue lorsque la crue de 1825 est contenue dans le lit endigué. Les effets des crues de 1846, 1856, et 1866 démontrent qu'il n'en est rien.

En 1846, la Loire ouvre 100 brèches entre Briare et Langeais. À Orléans, le niveau de l’eau monte de 3,10 m en 14 heures, passant d’une cote de 3,50 m à 8 h du matin à 6,60 m à 10 h du soir. C’est alors que la levée de Sandillon se rompt sur une longueur de 400 mètres[11]. Le viaduc de Vierzon est également emporté par la violence torrentielle du fleuve[12].

En , c'est un nouveau désastre pour l'ensemble de la vallée : on comptabilise 160 brèches d'une longueur totale de 23 km, 100 000 ha sont inondés, 2 750 ha de terres agricoles sont détruites par ensablement, 400 ha par érosion. 300 maisons sont emportées, tout comme les ponts de Fourchambault, Cosne-sur-Loire et Sully-sur-Loire. Dans le Loiret, le débit du fleuve s'élève à Gien à plus de 8 900 m3/s contre un débit moyen habituel de 363 m3/s. Le niveau de l'eau avec 7,19 m, comme à Orléans avec 7,10 m, bat un record jamais égalé. Une brèche apparaît dans la levée au droit de Jargeau sur une longueur de 650 mle à 9 heures. Une étude réalisée en 2012 a permis de modéliser la cinétique de formation de la brèche et la chronologie de la propagation de l'onde de crue. Le débit de la brèche croit ainsi linéairement en 4 heures de 0 à jusqu’à 2 000 m3/s, atteint son maximum 2 400 m3/s 8 h après le début de l'ouverture et maintient ce débit une dizaine quand bien même le débit amont diminue car la brèche continue à s’approfondir et la fosse d’érosion se développe[13]. Une fois la brèche ayant atteint sa dimension finale, et la fosse d’érosion formée, ses dimensions ne variant plus, le débit dans la brèche suit alors la loi de déversoir latéral[14]. Comme en 1846, cette crue extraordinaire est due à la conjonction exceptionnelle entre des pluies abondantes d'origine méditerranéenne sur les hauts bassins de la Loire et de l'Allier et d'origine atlantique sur leurs bassins moyens[15].

La nouvelle crue de précipite les décisions. Cette crue ressemble à la précédente, et elle provoque de très importantes destructions sur une majeure partie de la vallée de la Loire, en particulier au niveau d’Orléans où le village de Jargeau est dévasté. Deux brèches se produisent dans la levée d'Orléans, respectivement de 250 m à Jargeau et de 300 m au Château de l’Isle[11]. En revanche, entre Blois et Langeais, elle se tient un mètre en dessous du niveau supérieur de la levée. Ainsi Blois et Tours ne sont pas inondées[16] - [10].

Ces crues mettent en évidence le cercle vicieux constitué par l'ascension corrélative des levées et de l'eau. L'ingénieur Comoy, chargé d'élaborer un plan de défense contre les inondations montre qu'il est illusoire et dangereux de rehausser encore les levées. Décision est prise de mettre en œuvre un programme de 20 déversoirs qui ouvriraient 18 des 33 vais endigués. Mais devant la résistance des riverains exposés, seuls 7 ouvrages sont réalisés e ntre 1870 et 1891[17]. Dans le Loiret, les ouvrages nouveaux sont ceux de Pierrelaye, Ouzouer-sur-Loire et Jargeau, les autres déversoirs (Saint-Martin-sur-Ocre et de Mazan étant d'anciens déchargeoirs réaménagés) [17].

XXe siècle : l'oubli puis le temps de l’aménagement et de la mise en valeur de la Loire

La crue de 1907 est la dernière manifestation inquiétante du fleuve. Une longue période sans crue forte s'ensuit et favorise l'oubli du risque par les différents acteurs. C'est ainsi qu'après la Seconde Guerre mondiale, la forte croissance économique provoque un développement important des villes ligériennes. Profitant de terrains vacants, cette urbanisation s'installe d'abord hors des zones inondables qui sont réglementées par les plans de surfaces submersibles (PSS), servitudes d'utilités publiques édictées par décret après des années de procédure, sur la base du décret-loi du [18].

Dès 1947, le conseil général du Loiret exprime son opposition à un projet de dérivation des eaux de la Loire pour alimenter Paris. La résistance se structure et aboutit à la création en 1957 de l’Association Nationale pour l’Étude de la Communauté de la Loire et de ses Affluents (ANECLA), dont l’objectif est d’opposer aux projets de la ville de Paris un programme de développement économique régional fondé sur l’usage multiple de l’eau dans le Bassin de la Loire[19].

Dans les années 1970, la mise en œuvre du programme nucléaire et les besoins en eau pour le refroidissement des réacteurs conduisent l’État à rejoindre le programme élaboré par l’ANECLA depuis une quinzaine d’années. Il porte sur la construction de grands barrages destinés à réguler le débit de la Loire, à écrêter les crues et à relever les étiages sévères, pour avoir plus d’eau à utiliser et pour diluer la pollution de ses eaux[20]. Sept barrages sont ainsi envisagés pour protéger la Loire moyenne : Serre-de-la-Farre, Grandgent et Villerest sur la Loire, le Veurdre, Naussac I et Naussac II sur l’Allier, et Chambonchard sur le Cher. Le programme de 1971 privilégie les deux sites près du Bec d’Allier, les plus intéressants pour contenir les crues mixtes : Villerest qui commande 35 % de la surface du bassin de la Loire, et le Veurdre qui barre 95 % de celui de l’Allier[20]. La croyance dans un système de protection permettant une sécurité absolue est alors totale, comme au siècle dernier avant les grandes crues catastrophiques. La croissance urbaine doit parvenir à s’affranchir de la menace de l’inondation grâce à la puissance du génie civil, comme le notent les auteurs du SDAU de l’agglomération orléanaise de 1974 : « en 1985, donc, si la réalisation du programme [de construction de barrages d’écrêtement de crues] ne rencontre pas d’obstacles, le risque d’inondation sera supprimé dans la majeure partie du domaine aujourd’hui menacé »[21].

Le , à la préfecture du Loiret (dont le conseil général est moteur dans le soutien au projet), est signé l’acte de constitution de l’Institution interdépartementale pour la protection des vals de Loire. Cet organisme assure la maîtrise d’ouvrage du barrage qui est mis en service à l’automne 1984[22]. Le , l’EPALA succède à cette institution et prend en charge l’aménagement hydraulique de la Loire et de ses affluents, et la définition des objectifs économiques et d’aménagement du territoire susceptibles de donner lieu à un programme interrégional dans le IXe plan.

La volonté d’aménager la Loire est concrétisée par le protocole d’accord, signé à Orléans le entre l’État, l’Agence Financière de Bassin Loire-Bretagne et l’EPALA. Son but est de réaliser un programme prioritaire relatif à l’aménagement hydraulique de la Loire et de ses affluents pour la protection contre les inondations et le soutien des débits d’étiages. Ce protocole prévoit de réaliser en dix ans un programme d’aménagement hydraulique de la Loire et de ses affluents afin d’assurer la protection contre les inondations et le soutien des étiages. Il était ainsi prévu de réaliser[21] :

- les barrages de Serre de la Fare sur la Loire et de Chambonchard sur le Cher,

- l’ouvrage écrêteur du Veurdre sur l’Allier (un ouvrage à vannes mobiles),

- l’aménagement de Naussac 2 sur le haut Allier afin de tirer un meilleur parti de la retenue de Naussac (usine de pompage turbinage),

- des aménagements locaux : digues de protection dans la vallée de l’Allier, ouvrages en basse Loire et dans le bassin de la Vienne.

Mais à partir de 1988, la prise en compte de l’environnement devient une dimension majeure des opérations d’aménagement, ce qui conduit l’État à revoir les conditions d’application du protocole de 1986. En , le gouvernement décide de réorienter les principes d’aménagement de la Loire et de ses affluents en adoptant un “Plan Loire Grandeur Nature”. Celui-ci rompt avec l’optique du protocole d’accord de 1986, en abandonnant partiellement la logique des aménagements lourds et en mettant l’accent sur la prévention des crues sans barrages ainsi que sur la sauvegarde du patrimoine naturel[21].

Le système de protection de la Loire reste dès lors figé. Seuls des travaux de renforcement ponctuels des digues sont alors entrepris dans le cadre des plans Loire 2 et 3.

XXIe siècle : une nouvelle prise de conscience

Il faut attendre 2003 et la publication de l'étude de Équipe pluridisciplinaire du plan Loire grandeur nature de l’agence de l’eau Loire Bretagne pour voir apparaître l'émergence d'une nouvelle prise de conscience de la très grande fragilité de ce système de protection et donc de la grande vulnérabilité des habitants.

Système de protection en 2016

Classement des ouvrages

La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement qui comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention, et des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage. Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui[23].

L’organisation du contrôle des digues de protection est d'abord été définie par la circulaire du qui précise entre autres un ensemble de critères qui permet de différencier et hiérarchiser les digues[24]. Mais c'est le décret du [25] qui offre un fondement juridique solide et instaure de nouvelles classes de digues de protection contre les inondations, en fonction de leur hauteur et de la population résidant dans la zone protégée : A, B, C et D[26].

Un nouveau décret publié le [27] fait évoluer la réglementation des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions (notamment les digues) afin de garantir leur efficacité et leur sûreté, tant en ce qui concerne le parc d’ouvrages existants que les nouveaux ouvrages à construire. Le nombre de classes d'ouvrages est réduit à trois et les seuils sont relevés[28].

Inventaire des digues en 2016

Un inventaire des ouvrages de protection existants avec leurs principales caractéristiques et l’identification de leurs propriétaires et gestionnaires pour chaque territoire identifié a été réalisé par la DREAL Centre - Val de Loire et publié en . Ce document a été établi à l’échelle du bassin, comme préconisé par la Direction Générale de la Prévention des Risques, à partir de la base de données des services de contrôle des ouvrages hydrauliques (SIOUH) qui est la source d’informations la plus exhaustive à cette échelle. Il ressort que le système d'endiguement à l'échelle du bassin Loire-Bretagne comprend 1 321 km de digues dont 599 appartiennent à l'État, 373 à une collectivité, 55 à un privé et 294 sont non identifiés[29].

Répartition par classe

Dans le Loiret ce linéaire s'établit à 164 km dont 154 km appartiennent à l'État (94 %), 3,8 à une collectivité (2 %) et 7 à un propriétaire privé (4 %, dont 5,5 km à EDF)[30]. Les digues d'Orléans, d'une longueur de 46,6 km sont classées A. 106 km sont classées B ou C. La répartition selon les classes définies dans le décret de 2007 est présentée dans le tableau suivant.

| Classe | Caractéristiques de l’ouvrage et populations protégées (décret du 11/12/2007) | Propriétaire | Total | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| État | Département | Commune | Privé | EDF | |||

| A | Ouvrage pour lequel : H ≥ 1 m et P > 50 000 | 46 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 600 |

| B | Ouvrage non classé en A et pour lequel : H ≥ 1 m et 1000 ≤ P ≤ 50 000 | 71 330 | 620 | 641 | 1 014 | 0 | 73 605 |

| C | Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel : H ≥ 1 m et 10 ≤ P < 1000 | 33 781 | 937 | 1566 | 499 | 5 469 | 42 252 |

| D | Ouvrage pour lequel : soit H < 1 m, soit P < 10 | 1 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 834 |

| TOTAL | 153 545 | 1 557 | 2 207 | 1 513 | 5 469 | 164 291 | |

À partir de , le classement évolue avec une simplification en trois classes basées sur la population protégée (A : > 30 000 personnes, B : entre 3 000 et 30 000 personnes et C : entre 30 et 3 000 personnes) et proposition de classement relevant des collectivités ou EPCI compétents[28].

Répartition par groupe de vals

Les vals de l'Orléanais constituent un système entièrement fermé alors que celui des vals du Giennois est partiellement ouvert, c'est-à-dire que de nombreux secteurs ne disposent pas de digues de protection. De ce fait, 70 % du système d'endiguement est concentré dans les vals de l'Orléanais.

| Groupe de vals | Propriétaire | Total | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| État | Département | Commune | Privé | EDF | ||

| Vals du Giennois | 23 939 | 509 | 0 | 1 014 | 0 | 25 462 |

| Vals de l'Orléanais | 105 922 | 1 048 | 2 207 | 0 | 5 469 | 114 646 |

| Vals du Blésois | 23 684 | 0 | 0 | 499 | 0 | 24 183 |

| TOTAL | 153 545 | 1 557 | 2 207 | 1 513 | 5 469 | 164 291 |

Déversoirs

Cinq déversoirs sont en service dans le Loiret.

| Val | Nom | Commune | Caractéristiques | Date de création |

|---|---|---|---|---|

| Gien (RG) | Déversoir de Saint-Martin-sur-Ocre | Saint-Martin-sur-Ocre | Déchargeoir de longueur 200 m ; sans fusible. | Fin XVIe -début XVIIe s. |

| Dampierre (RD) | Déversoir de Pierrelaye | Dampierre-en-Burly | Longueur : 150 m. | 1867 |

| Saint-Benoît (RD) | Déversoir d'Ouzouer[31] | Ouzouer-sur-Loire | Longueur : 800 m. Seuil fixe à 5,30 m au-dessus de l'étiage et surmonté d'une banquette fusible en terre de 1 m de hauteur. | 1886 |

| Orléans (RG) | Déversoir de Jargeau | Jargeau | Longueur : 575 m. Seuil arasé à 5,50 m au-dessus de l'étiage et surmonté d'une banquette de 1,50 m. Construit sur remplacement de la brèche de 1856. | 1878-1882 |

| Ardoux (RG) | Déversoir de Mazan | Dry | Déversoir au terrain naturel | |

Descriptif par val

Vals du Giennois

Ce secteur court de Belleville-sur-Loire à Dampierre-en-Burly et compte sept vals. Les études de dangers des digues réalisées de 2012 à 2014 ont permis de déterminer deux types d'information concernant ce système d’endiguement[32] :

- le niveau de protection, c’est-à-dire le niveau d’eau au-dessus duquel la zone protégée commence à être inondée par déversement par-dessus la digue ou un déversoir. Il n’est alors pas tenu compte de la probabilité de brèche avant l’atteinte de ce niveau.

- Le niveau de sûreté, c’est-à-dire le niveau d’eau à partir duquel la probabilité de rupture de l’ouvrage n’est plus considérée comme négligeable. C’est cette cote qui est retenue pour le déclenchement de l’évacuation de la population du val.

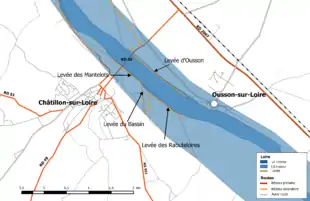

Val d’Ousson-sur-Loire

Le val d'Ousson s’étend en rive droite de la Loire sur une longueur totale de 1,6 km à l’aval d’Ousson-sur-Loire. Sa superficie totale est de 36 ha environ. Il n’y a pas de réseau hydrographique notable dans ce val. L’occupation du sol est essentiellement agricole[33].

Le système d'endiguement du val est fermé par la digue domaniale et par la route départementale n°50. D'une longueur de 2,15 km, il protège environ 25 personnes. La digue protège le val jusqu'à une crue de fréquence 170 ans, niveau correspondant à une hauteur de 6,50 m à l'échelle de Gien et définissant le niveau de protection apparent du val. Toutefois, le risque de rupture de cette levée n'est plus négligeable dès une crue de fréquence quinquennale (4,1 m à l'échelle de Gien) et devient probable pour une crue de période de retour 20 ans[32].

Le val d'Ousson-sur-Loire commence à être inondé par remous dans l'Ousson au niveau du quai Albert Boin dès une crue type 2003. La digue d'Ousson est submergée en cas de crue très forte de la Loire, de fréquence 170 ans, correspondant à une hauteur de 6,50 m à l'échelle de Gien, et peut alors rompre, provoquant une inondation soudaine accompagnée de hauteurs d'eau de plus de 2,50 m et des durées de submersion allant de 2 à 4 jours selon l'intensité de la crue[34].

Val de Châtillon-sur-Loire

Le val de Châtillon-sur-Loire s’étend en rive gauche de la Loire sur une longueur totale de 2,2 km à l’amont et au droit de Châtillon-sur-Loire. L’écluse des Mantelots divise en deux parties ce val, d’une superficie totale d’environ 74 ha. Le réseau hydrographique de ce val est constitué des ruisseaux de l’Ethelin et de Courcelles qui confluent à Châtillon-sur-Loire avant de se jeter dans la Loire. L’occupation du sol est essentiellement agricole. Le canal latéral à la Loire longe le val en pied de coteau ; ce canal est double sur 4 km environ entre le village de l’Étang et l’écluse des Mantelots[35].

Le val protège environ 260 personnes. Il est constitué de deux sous-systèmes d'endiguement :

- le val "amont" protégé par les digues domaniales de Mantelot et du bassin jusqu'à une crue d’occurrence 170 ans (environ 6,5 m à l'échelle de Gien), niveau définissant le niveau de protection apparent du val.

- le val de "Châtillon centre" abritant l'essentiel du bourg de Châtillon-sur-Loire protégé par la digue du canal latéral à la Loire géré par Voies navigables de France.

Le niveau de protection de ce système est supérieur à la crue décamillénale. Par contre le risque de rupture de la digue domaniale n'est plus négligeable dès une crue biennale (environ 3,3 m à l'échelle de Gien). Ce risque est principalement dû à la présence de végétation et à une charge hydraulique forte liée à la topographie du val[36].

Les crues moyennes de la Loire inondent le val des Rabutoires et buttent sur les portes de garde de l'Ethelin, lesquelles empêchent l'inondation du centre-ville. Le pont de Châtillon-sur-Loire constitue le seul accès routier à l'autre rive dès l'occurrence d'une crue de type . En cas de crue très forte, la Loire atteint le sommet de la digue de Châtillon-sur-Loire et peut ouvrir une brèche. Le val est alors inondé de façon soudaine avec des hauteurs d'eau de plus de 2,50 m et des durées de submersion peuvent être supérieures à 6 jours[34].

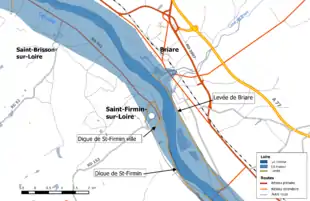

Val de Briare

Le val de Briare s’étend en rive droite de la Loire sur une longueur de 6,5 km environ, entre l’écluse des Combles face à Châtillon-sur-Loire et jusqu’à la confluence de la Trézée avec la Loire à l’aval de Briare. Ce val couvre également la partie basse de l’agglomération de Briare. La superficie totale du val est de 370 ha environ.

Le réseau hydrographique de ce val est constitué par la rivière la Trézée qui longe le canal de Briare sur le haut du coteau et se confond avec lui depuis l’écluse de Venon jusqu'à l’écluse de Baraban. L’occupation du sol est constituée essentiellement par de l’habitat rural (en dehors de Briare). Quelques usines sont également implantées à l’amont et à l’aval de la ville. Deux branches du canal de Briare traversent l’agglomération : l’une au sud reliant le pont-canal et l’écluse de la Cognardière, et l’autre au nord reliant les écluses de Baraban et de la Cognardière[37].

A l’amont, la ville de Briare est protégée par une levée continue de 5 000 m de long qui borde le vieux canal de rive droite entre les écluses des Combles et du Baraban. Une porte de fermeture sur l’ancien canal est placée sous le pont canal, pour empêcher à la fois les débordements de l’ancien canal de pénétrer en ville et ceux de la Loire de pénétrer dans l’ancien canal. A l’aval de l’écluse de Baraban, le val est ouvert et ne bénéficie d’aucune protection[38].

Le val de Briare commence à être inondé par une crue de type qui submerge le canal en aval puis l'écluse de Baraban. Les crues fortes atteignent le sommet de la digue de Briare, entre l'écluse des Combles et l'île de Beauval, ce qui peut occasionner une brèche et inonder le val avec des hauteurs d'eau de plus de 2,50 m et des durées de submersion allant de 2 à 4 jours selon l'intensité de la crue[34].

Val de Saint-Firmin-sur-Loire

Le val de Saint-Firmin-sur-Loire s’étend en rive gauche de la Loire sur une longueur totale de 3,7 km environ. Sa superficie totale est de 177 ha. Ce val est composé de deux parties endiguées de 2,5 km de long à l’amont de Saint-Firmin-sur-Loire et d’une partie non protégée à l’aval. La partie endiguée a une superficie d’environ 127 ha. Il n’y a pas de réseau hydrographique notable dans ce val. Le territoire des communes de Châtillon-sur-Loire et Saint-Firmin-sur-Loire sont partiellement situés en zone inondable. L’habitat est en grande partie situé dans la zone endiguée du val. L’occupation du sol est essentiellement agricole en dehors du bourg de Saint-Firmin. Le canal latéral à la Loire borde le val en pied de coteau et traverse la Loire à Saint-Firmin-sur-Loire par le pont-canal de Briare[39].

La partie amont du val de Saint-Firmin-sur-Loire est protégée par une levée ininterrompue de 2 500 m de long environ, qui part du coteau au niveau de l’île aux Chèvres et vient se rattacher au remblai du pont-canal. Le centre bourg de Saint-Firmin est également protégé par une deuxième digue transversale entre coteau et levée. À l’aval du pont-canal de Briare, le val est ouvert et ne bénéficie d’aucune protection.

L'inondation commence par une crue de type au lieu-dit "Les Plaines Milan". Les crues fortes submergent la digue de Saint-Firmin amont et peuvent provoquer la rupture de la digue et une inondation soudaine caractérisée par des hauteurs d'eau supérieures à 2,50 m et des durées de submersion supérieures à 6 jours. L'eau atteint les portes de garde de la digue de ceinture du centre-ville en cas de crue très forte et peut s'y propager en cas de défaillance d'étanchéité[34].

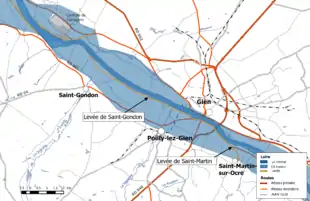

Val de Gien

Ce val s’étend en rive gauche de la Loire sur une longueur de 12 km, entre Saint-Martin-sur-Ocre et l’Ormette, face au CNPE de Dampierre. Sa superficie totale est de 1 400 ha environ. Le réseau hydrographique du val de Gien est constitué à l’amont par le ruisseau du Rousson, qui se jette dans la rivière la Bras à Poilly-lez-Gien. À l’aval, le réseau hydrographique est constitué par la rivière de la Quiaulne. Les communes dont le territoire est partiellement situé en zone inondable sont les suivantes, d’amont en aval : Saint-Martin-sur-Ocre, Poilly-lez-Gien et Saint-Gondon en rive gauche, Gien, Nevoy et Dampierre-en-Burly en rive droite[40].

Sur sa partie amont, le val de Gien est protégé en rive droite par une levée de 3,4 km de long environ, depuis Saint-Martin-sur-Ocre jusqu’au vieux pont de Gien. Cette levée est protégée par un déversoir de sécurité de 280 m de long situé à Saint-Martin-sur-Ocre, qui fonctionne déjà pour un débit de Loire d’environ 3 000 m3/s au Bec d’Allier[Note 1]. L’interruption de la levée entre le vieux pont de Gien et Port Gallier constitue un second déversoir, au terrain naturel celui-ci, de 2,8 km de longueur. A l’aval de Port Gallier et jusqu’au hameau de l’Ormette, la levée est à nouveau présente sur presque 5 km de long. Entre le hameau de l’Ormette et la confluence de la Quiaulne avec la Loire au hameau de la Ronce, le val n’est plus protégé par une levée. La Loire peut donc entrer dans le val par ce secteur, que les habitants appellent le « déversoir » de l’Ormette, et dont les berges sont protégées par un perré.Lorsque le déversoir de Saint-Martin-sur-Ocre fonctionne, il peut rentrer entre 350 et 1 000 m3/s dans le val de Gien, ce qui représente entre 8 % et 17 % du débit passant en Loire. Ce déversoir ne génère pas d’écrêtement sensible du débit de pointe de la crue entre l’amont et l’aval du val (environ 1 % pour une crue de période de retour 200 ans), mais permet toutefois de protéger le vieux pont de Gien. Il diminue également l’inondation des bas quartiers de Gien[41].

Le val de Gien commence à être inondé et fortement touché par une crue de type . En rive gauche, le déversoir de Saint-Martin-sur-Ocre est alors submergé par une lame d'eau atteignant jusqu'à 50 cm, provoquant l'inondation rapide des zones habitées situées en arrière. Les quais de la rive droite, particulièrement vulnérables en raison du nombre d'habitations et d'entreprises exposées, commencent à être inondés. En cas de crue forte à très forte, la rive gauche est exposée à des hauteurs d'eau de plus de 2,50 m et des durées de submersion de plus de 7 jours et la rive droite à des hauteurs d'eau de plus de 2,50 m et des durées de submersion comprises entre 4 et 6 jours selon l'intensité de la crue[34].

À partir de la crue décennale, le risque de rupture de l'ouvrage ne peut plus être considéré comme négligeable. Ce risque de défaillance est notamment lié à une fosse d'érosion située à l'extrémité du déversoir[34].

Vals de l’Orléanais

Ce secteur court de Dampierre-en-Burly à la confluence du Loiret et compte sept vals.

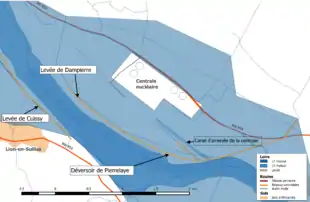

Val de Dampierre-en-Burly

Ce val s’étend en rive droite de la Loire face à Lion-en-Sullias, sur une longueur totale de 4 km environ et une largeur de 1,5 km. Sa superficie totale est de 540 ha environ. Il n’y a pas de réseau hydrographique notable dans ce val. Le territoire de la commune de Dampierre-en-Burly y est partiellement situé en zone inondable. L’occupation du sol est partagée entre l’agriculture et la centrale nucléaire[42].

Le système d'endiguement du val de Dampierre est composé de plusieurs levées domaniales, de levées appartenant à EDF et au conseil départemental du Loiret (RD 953) pour une longueur d'environ 5,7 km. Il protège environ 25 personnes. Le niveau de protection du val correspond au niveau de la mise en fonctionnement du déversoir de Pierrelaye à partir de la crue d’occurrence 60 ans (environ 5,7 m à l'échelle de Gien). Toutefois, la zone protégée commence à être inondée par remous dès la crue quinquennale (environ 5,3 m à l'échelle de Gien).

Le val est exposé au risque d’inondation[43] - [44] :

- Par remous de la Loire : dès la crue de premiers dommages (5,30 m à l’échelle de Gien), le val est inondé avec des hauteurs d’eau jusqu’à 1,5 m ;

- Par fonctionnement de son déversoir : celui-ci jour pleinement son rôle dès la crue de premières surverses (6,3 m à Gien) et jusqu’à la crue « type XIXe siècle » (6,8 m à Gien).

- Par dépassement des digues si elles résistent à la pression des eaux jusqu’à ce qu’elles soient dépassées : la crue exceptionnelle crée ainsi une brèche à l’amont du val.

- Par rupture des digues, avant leur dépassement : la digue de Dampierre pourrait être défaillante avant la crue de premières surverses. Au-delà de la crue décennale (environ 4,6 m à l'échelle de Gien), le risque de rupture de l'ouvrage ne peut plus être considéré comme négligeable sur deux tronçons : aval de la petite levée et déversoir. La faiblesse de ces tronçons est notamment liée à la présence de végétation abondante et à la présence d'une ancienne fosse d'érosion.

Dans tous les scénarios, la centrale nucléaire, positionnée sur un tertre, reste quant à elle hors eau[43].

Val de Sully-sur-Loire

Situé en rive gauche de la Loire, le val de Sully-sur-Loire, d’une superficie de 1 500 ha, s’étend sur 12 km de Lion-en-Sullias à Sully-sur-Loire. Sa longueur moyenne est de l’ordre de 1,2 km s’élargissant à 2 km au milieu du val. Les communes concernées sont, d’amont en aval : Lion-en-Sullias, Saint-Aignan-le-Jaillard et Sully-sur-Loire. Le réseau hydrographique à l’amont de Sully est constitué par la rivière la Sange et ses affluents, le Panama et les fossés de Gallisson et des Prés Longs. Au niveau de l’occupation du sol, deux parties sont à distinguer : la partie à l’amont de la ville de Sully, totalement agricole (seuls sont situés dans le val quelques hameaux des communes de Lion-en-Sullias et Saint-Aignan-le-Jaillard) et la partie urbanisée (correspondant aux 250 ha du centre de Sully), les deux étant séparées par le parc du château et sa digue[45].

Le val est protégé de son extrémité amont jusqu’à la Sange par une levée de 12,4 km de longueur. Le débouché de la Sange en Loire, à l’amont immédiat du château de Sully, est muni d’un ouvrage anti-retour. Le parc du château est protégé par une digue transversale du reste du val. Le bourg est protégé par une levée ouverte à l'aval s'interrompant juste après le pont SNCF

Le val est exposé au risque d’inondation[46] - [44] :

- Par débordement direct de la Loire et remous : dès la crue de premiers dommages (5,30 m à l’échelle de Gien), on observe une inondation de Sully par débordement direct en l’absence de levée dans le quartier Saint-Germain. Puis pour la crue de premières surverses (6,3 m à Gien), l’inondation s’étend au centre-ville de Sully-sur-Loire en contournant la digue (inondation par remous), avec des hauteurs d’eau de l’ordre de 1,5 m. Pour la crue « type 19e siècle » (6,8 m à Gien), cette inondation s’étend encore, avec des hauteurs d’eau plus élevées ;

- Par dépassement des digues si elles résistent à la pression des eaux jusqu’à ce qu’elles soient dépassées : seule la crue exceptionnelle dépasse la levée à l’amont du val, provoquant une surinondation de Sully, située à son exutoire.

- Par rupture des digues, avant leur dépassement : l’amont du val de Sully peut également être inondé avant la crue de premières surverses, en cas de défaillance des digues. Au-delà de la crue cinquantennale (environ 5,4 m à l'échelle de Gien), le risque de rupture de l'ouvrage ne peut plus être considéré comme négligeable.

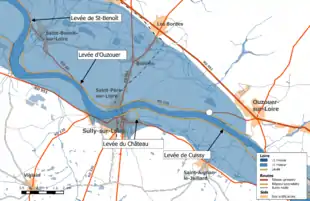

Val d’Ouzouer-sur-Loire

Situé en rive droite de la Loire, le val d’Ouzouer d’une superficie de 6 600 ha s’étend sur 22 km de longueur, d’Ouzouer-sur-Loire à Châteauneuf-sur-Loire. Sa largeur moyenne est de l’ordre de 3 km, avec des élargissements dépassant 5 km. Le réseau hydrographique du val est constitué par la Bonnée et ses affluents qui descendent en grande partie de la forêt d’Orléans. La Bonnée est canalisée sur la plus grande partie de son cours et de large section. Elle est protégée contre le remous de la Loire par un petit ouvrage antiretour. Son ancien bras, la Ronce, dispose également d’un tel dispositif de protection. Ces ouvrages jouent leur rôle pour les petites crues, de fréquence inférieure à la décennale[47].

Le val d’Ouzouer est protégé par une levée de 22 km de long ouverte à l’aval sur 1,5 km au débouché de la Bonnée. Cette levée n'est pas submersible pour des crues du type de celle de 1856. Elle a été renforcée dans les années 2000 sur presque toute sa longueur par la mise en place d’un « masque drainant » du côté du val. À l’amont, un déversoir a été construit en 1886 à l'endroit où s'étaient produites des brèches lors des grandes crues de 1846, 1856 et 1866. Il a une longueur totale de 878 m dont 800 m au niveau du seuil. Il est surélevé d'un cordon de terre (banquette fusible) d’une hauteur de 1,20 mètre environ[48].

Tout le val, hormis quelques terrains sur la commune de Saint-Père-sur-Loire, a été submergé au siècle dernier lors des crues de 1846, 1856 et 1866, de nombreuses brèches s’étant ouvertes dans la levée[48].

Le val est exposé au risque d’inondation[48] - [44] :

- Par remous de la Loire dans la Bonnée : dès la crue de premiers dommages (5,30 m à l’échelle de Gien), celui-ci remonte jusqu’au niveau de Germigny-des-Prés.

- Par dépassement des digues si elles résistent à la pression des eaux jusqu’à ce qu’elles soient dépassées : le val d’Ouzouer est le premier val endigué de l’Orléanais à être dépassé par la Loire, dès la crue de premières surverses (6,3 m à Gien), qui provoque des brèches dans la digue, alors que le déversoir ne fonctionne pas. Celui-ci est sollicité seulement pour une crue exceptionnelle, alors que le système d’endiguement est déjà détruit.

- Par rupture des digues, avant leur dépassement : le val d’Ouzouer peut également être inondé avant la crue de première surverse, en cas de défaillance des digues. Deux principales zones de défaillance sont mises en évidence (secteurs des Prouteaux et de Saint-Benoit) et permettent de considérer que le risque de rupture n'est plus négligeable au-delà d'une crue de période de retour 20 ans (environ 5,1 m à l'échelle de Gien).

Val de Châteauneuf-sur-Loire

Le système d’endiguement du val de Châteauneuf s’étend sur environ 3,6 km en rive droite de la Loire, sur la commune de Châteauneuf-sur-Loire. La zone protégée par le système d’endiguement du val de Châteauneuf-sur-Loire, appelée communément val de Châteauneuf, concerne une dizaine de personnes[49]. Il s'agit d'un système ouvert en aval, propriété de l'État, de la commune, du conseil départemental et d'un propriétaire privé. Le niveau de protection apparent du val est défini par le niveau de la crue d’occurrence 250 ans (environ 6,9 m à l'échelle de Gien)[49].

Le val de Châteauneuf n’est pas endigué sur l’intégralité de son linéaire, de ce fait il commence à être inondé dès les petites crues. Toutefois, le niveau dans le val est insuffisant pour inonder la station d’épuration : le chemin qui traverse le val fait obstacles aux écoulements. Le val est ainsi exposé au risque d’inondation[50] - [44] :

- Par remous de la Loire : dès la crue de premiers dommages (5,30 m à l’échelle de Gien), le val est inondé le long du coteau, avec des hauteurs d’eau jusqu’à 1,5 m. Cette inondation s’étend pour la crue de premières surverses (6,3 m à Gien).

- Par dépassement des digues si elles résistent à la pression des eaux jusqu’à ce qu’elles soient dépassées : Pour la crue « type XIXe siècle » (6,8 m à Gien), la Loire dépasse la levée au niveau de la station d’épuration et inonde totalement le val. Le même phénomène s’observe pour la crue exceptionnelle avec des hauteurs d’eau plus élevées.

- Par rupture des digues, avant leur dépassement : la digue de Châteauneuf pourrait être défaillante avant la crue de premières surverses. À partir de la crue quinquennale (environ 4,1 m à l'échelle de Gien), le risque de rupture de l'ouvrage ne peut plus être considéré comme négligeable.

Val de Bou

D’une superficie de 650 ha, ce val occupe l’intérieur du grand méandre de Sandillon, en rive droite de la Loire. Il ne comporte pas de cours d’eau. Le Cens canalisé (canal d’Orléans) limite ce val au nord-ouest, en bordure de Chécy. Les constructions de ce val rural se résument au village de Bou et ses hameaux. Ce val essentiellement agricole a connu un fort développement de l’urbanisation à partir des années 1990[51]. Il abrite en 2015 environ 2 700 personnes[52].

Ce val est protégé en totalité par une levée continue, sans déversoir, d’une longueur de 6,75 km. Un important risque de brèches existe pour cette levée dont toute la moitié amont, entre Latingy et le hameau de la Binette, se trouve face au courant, en rive concave de la Loire. Lors des crues du XIXe siècle, plusieurs brèches se sont produites : brèche amont par où les eaux ont envahi le val et brèches aval lors de sa vidange[51].

Le niveau de protection apparent de la levée de Bou est défini par le niveau de la crue d’occurrence 500 ans (environ 6,1 m à l'échelle de crue d'Orléans). Toutefois, dès la crue de période de retour 70 ans (environ 4,7 m à l'échelle de crue d'Orléans), les premières surverses apparaissent sur la digue du canal et inondent la partie aval du val de Bou. De même, deux niveaux de sûreté ont été différenciés[52] :

- la probabilité de rupture de la digue domaniale ne peut plus être considérée comme négligeable au-delà de la crue de période 170 ans (environ 5,6 m à l'échelle d'Orléans),

- la digue du canal d'Orléans présente un risque non négligeable au-delà de la crue de période de retour 20 ans (3,8 m à l'échelle d'Orléans)

Le val de Bou est ainsi exposé en totalité au risque d’inondation[44] :

- Par remous de la Loire dans le canal d’Orléans : pour la crue de premières surverses, la Loire déverse par-dessus le canal d’Orléans et inonde le val par remous, avec des hauteurs d’eau dans le bourg allant jusqu’à 1 m. Cette inondation s’étend légèrement pour la crue « type XIXe siècle » ;

- Par rupture des digues, avant leur dépassement : le val de Bou peut également être inondé avant la crue de premières surverses, en cas de défaillance des digues. Certains secteurs à risque sont connus, comme le lieu-dit de La Binette.

En outre, la remontée de la nappe alluviale au-dessus du terrain naturel et l’apport des affluents secondaires sont des phénomènes qui peuvent aggraver localement l’ampleur des inondations dans les vals.

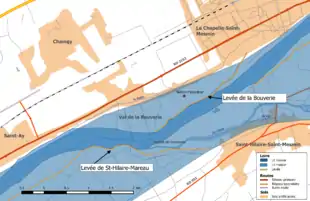

Val d’Orléans

Situé en rive gauche de la Loire, ce val s’étend sur 33 km de longueur, du hameau de Bouteille à l’amont au confluent du Loiret à l’aval. Sa largeur moyenne est de l’ordre de 5 km et sa superficie de 16 700 ha. Au val d’Orléans est également rattachée la partie non endiguée de la Loire qui s’étend en rive droite entre Chateauneuf-sur-Loire et Saint-Ay (le val de Bouverie est le seul à être endigué)[53].

Le réseau hydrographique du val est constitué par la Dhuy et ses affluents (l’Ousson, la Marmagne, la Bergeresse) qui rejoint le Loiret également alimenté par des pertes de la Loire dans le réseau karstique entre Bouteille et Jargeau. Le val d’Orléans est très urbanisé, plus de 70 000 personnes habitent en zone inondable[53].

Le val d'Orléans est protégé par une levée en terre, la levée d'Orléans, de 45 km de longueur, interrompue à 3,5 km environ en amont du confluent du Loiret. Il est inondé par le remous de la Loire dans la confluence du Loiret dès les premières crues simulées. Les premières conséquences (zone industrielle de la Nivelle à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin) apparaissent dès lors que le seuil de 3,50 m est atteint à l'échelle d'Orléans. La coupure des accès au pont Saint-Nicolas franchissant le Loiret est observée à une cote d'environ 4,00 m à Orléans. Les premières conséquences sur l'autoroute A71 apparaissent à 4,20 m à l'échelle d'Orléans conduisant dans un premier temps à des mesures d'exploitation (circulation sur les voies de gauche) puis à la fermeture de l'autoroute. Ce remous est susceptible d'atteindre un secteur urbain significatif sur le territoire des communes de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et Olivet[54].

La levée d'Orléans a été renforcée sur toute sa longueur. Le niveau de protection historique est celui visé par la construction du déversoir de Jargeau, aménagé à la fin du XIXe siècle à l'emplacement des brèches qui s'étaient produites en 1846, 1856 et 1866 et conçu initialement pour fonctionner au-delà de la cote de Loire à l'échelle d'Orléans proche de 6 m (crue de 1825, n'ayant pas occasionné de brèches). Les lignes d’eau en crue ont toutefois beaucoup changé depuis du fait de l’évolution morphologique du lit de la Loire, conséquence des ouvrages de navigation qui ont été réalisés au XIXe siècle (épis, duits, chevrettes barrant un bras, etc.) et de l’extraction massive de matériaux en deuxième partie du XXe siècle. Le fonctionnement normal du déversoir de Jargeau débuterait désormais pour un débit d’environ 7 500 m3/s au droit de celui-ci, alors que les premières surverses au-dessus de la levée d’Orléans, donc les possibilités de ruptures, apparaîtraient en amont du val aux alentours de 6 000 m3/s. Le déversoir ne remplit donc plus sa fonction de protéger la levée d’Orléans des surverses, et il ne permet plus de définir l’objectif de protection du système d’endiguement[55]. L'analyse menée dans le cadre de l'étude de danger des digues, montre qu'aujourd'hui, le niveau de protection apparent de la levée est associé à une crue de période de retour d'environ 200 ans, soit une hauteur d'eau à l'échelle d'Orléans estimée à 5,75 m[56]. Les zones de surverses probables mises en évidence se situent de l'amont vers l'aval, à Guilly, Sigloy et Saint-Denis-en-Val (lieu-dit de Château Lumina) [56].

Par ailleurs, les études montrent que des défaillances avant dépassement des ouvrages sont probables. En particulier, plusieurs zones de défaillance possible sont mises en évidence à Guilly, Sigloy et Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Pour le secteur de Guilly : la probabilité de rupture n'est plus négligeable dès la crue de période de retour de 70 ans, soit une cote d'environ 4,60 m à l'échelle d'Orléans. Cette cote définit le niveau de sûreté actuel de la digue d'Orléans et correspond au seuil de déclenchement du plan d'évacuation massive de l'Agglomération d'Orléans en cas de crue[56].

Val de La Bouverie

Ce petit val, qui porte parfois le nom de « val de Vaussoudun », d’une longueur de 4 kilomètres, s’étend en rive droite de la Loire sur le territoire des communes de La Chapelle-Saint-Mesmin et Chaingy. Sa superficie est d’environ 250 hectares. C’est un petit val agricole, quasiment pas urbanisé. La rivière « le Rollin » coule au pied du coteau. Une des stations d’épuration de l’agglomération orléanaise a été construite à l’intérieur de ce val[57].

Le système de protection du val de la Bouverie est un système d'endiguement ouvert à l'aval propriété de l'État et de différents propriétaires privés. Il s'étend sur 3,6 km et protège plus de 500 personnes. Le niveau de protection apparent de la levée domaniale correspond à une crue d'occurrence 5 000 ans (environ 6,5 m à l'échelle de crue d'Orléans). La levée privée, située à l'aval du système, présente un niveau de protection apparent défini par le niveau de la crue d’occurrence 500 ans (environ 6,1 m à l'échelle d'Orléans)[58].

Le val commence à être inondé par remous à partir de la crue de période 70 ans et l'est en grande partie pour la crue de protection du système. Au-delà de la crue d’occurrence 70 ans (environ 5,0 m à l'échelle d'Orléans), le risque de rupture de la digue ne peut plus être considéré comme négligeable. Ce risque s'explique par la présence de végétation dans l'ouvrage et de fosses d'érosion de brèches historiques[59].

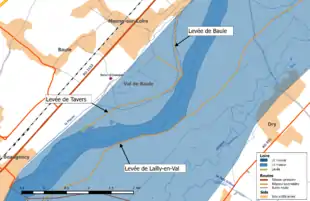

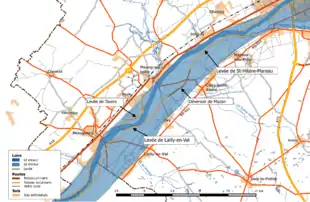

Vals du Blésois

Ce secteur court de la confluence du Loiret à Candé-sur-Beuvron et compte huit vals, dont deux situés dans le Loiret.

Val de Baule

Le système de protection du val de Baule est un système d'endiguement ouvert à l'aval qui s'étend sur 4 km. Il est multi-gestionnaires (État, commune de Baule et différents propriétaires privés). Le val abrite une dizaine de personnes[60]. Le système d’endiguement du val de Baule est un système d’endiguement ouvert en aval assurant la protection du val éponyme. Il est constitué, de l’amont vers l’aval, par trois tronçons de levées[60] :

- Un premier tronçon de levée propriété de l’État au titre du Domaine public fluvial et géré, par délégation du Préfet du Loiret, par la Direction départementale des territoires du Loiret; ce tronçon représente un linéaire d’environ 1 850 m et sa hauteur moyenne est de l’ordre de 1,5 m ;

- Un deuxième tronçon de levée, propriété de la commune de Baule qui en est également gestionnaire ; ce tronçon représente un linéaire d’environ 800 m et sa hauteur moyenne est de l’ordre de 2,1 m ;

- Un dernier tronçon constitué par la levée privée de Maisonneuve, d’un linéaire d’environ 1 350 m et de hauteur moyenne est de l’ordre de 1,1 m.

Le niveau de protection apparent est défini par le niveau de la crue cinquantennale (4,2 m à l'échelle d'Orléans). Le val commence toutefois à être inondé par remous dès la crue décennale (3,2 m à l'échelle d'Orléans). Au-delà de la crue décennale, le risque de rupture de la digue ne peut plus être considéré comme négligeable et devient même probable à la crue de période 20 ans[60].

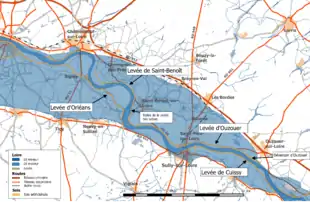

Val d’Ardoux

Situé en rive gauche de la Loire, ce val s’étend sur 23 km de longueur, de Mareau-aux-Prés en amont à Saint-Laurent-des-Eaux en aval. Le réseau hydrographique est constitué par le Petit Ardoux, le Grand Ardoux et son affluent l’Ime. Ce val ne comporte pas d’agglomération, en revanche, l’habitat rural est relativement dispersé dans la partie centrale. Les communes dont le territoire est partiellement situé en zone inondable sont, d’amont en aval, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Mareau-aux-Prés, Cléry-Saint-André, Meung-sur-Loire, Dry, Lailly-en-Val, Beaugency et Saint-Laurent-Nouan. A l’extrémité aval, est implantée la Centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux[61].

Le val est protégé par une levée longue de 30 km ouverte face à Meung-sur-Loire par le déversoir de Mazan et à son extrémité aval sur plus de 1 km, ce qui laisse s’écouler l’Ardoux. Le déversoir de Mazan est en fait une levée très basse, pouvant correspondre à une ancienne turcie et ressemblant à un chemin en remblai peu marqué; sa longueur est de 2,78 km et son altimétrie varie de 88,40 m IGN 69 à 87,20 m IGN 6[61].

Son seuil de fonctionnement correspond à un débit en Loire de 4 500 m3/s à Orléans soit une période de retour proche de 70 ans. Sa durée de submersion est de l’ordre de 30 heures pour une crue de période de retour 70 ans et de 70 heures pour une crue de période de retour 170 ans[61].

L’extrémité aval du val est inondée par remous dès la crue cinquantennale (débit de 3 900 m3/s à Orléans), le remous remontant sur environ 4 km un peu au-delà de Saint-Laurent des Eaux[61].

Dès la crue de débit 4 500 m3/s à Orléans, le déversoir de Mazan laisse déverser la Loire dans le val, qui est en partie inondé, sauf en amont de Cléry-Saint-André. Les hauteurs d’eau maximales vont de 1 m à 2,5 m. Les crues plus fortes voient les hauteurs maximales augmenter et l’inondation gagner en amont de Cléry. Les hauteurs maximales les plus fortes vont de 1,5 m à plus de 3 m et le débit véhiculé par le déversoir de Mazan atteint 1 300 m3/s pour une crue cinq-centennale[61].

Concernant la résistance des digues, deux niveaux de protection apparents des digues ont été définis[62] : en amont du déversoir de Mazan, le niveau de protection apparent est défini par le niveau de la crue millénale et en aval du système (déversoir inclus) le niveau de protection apparent est défini par le niveau de la crue de période de retour 70 ans. Ce niveau correspond à la mise en fonctionnement du déversoir. De même, deux niveaux de sûreté ont été identifiés[62] : à l'amont du déversoir, le risque de rupture ne peut plus être considéré comme négligeable au-delà de la crue centennale, et sur la partie aval, ce niveau est atteint au-delà de la crue de période de retour 20 ans.

Gouvernance et financement

1970 : premier programme de renforcement des levées

Un programme de renforcement des levées domaniales est entrepris dans les années 1970. Intéressant à l'origine 288 des 462 kilomètres d'ouvrages situés dans les quatre départements concernés (Cher, Loiret, Loir-et-Cher et Indre-et-Loire), il est porté à 317 kilomètres en 1983. Les opérations sont financées de la façon suivante : pour le programme normal : 50% par l’État et 50% par le Département, pour le programme complémentaire, 50% par le Département, 50% par l’Etablissement Public Régional (et 1 franc symbolique de l’État)[63].

1994-2013 : plan Loire 1, 2 et 3

En 1994, naît le Plan Loire Grandeur Nature. Il vise à la mise en œuvre « d'un plan global d'aménagement de la Loire afin de concilier la sécurité des personnes, la protection de l'environnement et le développement économique », en opposition au programme d’aménagement hydraulique de la Loire et de ses affluents signé en 1986, prévoyant la construction de quatre barrages et quelques centaines de kilomètres de digues supplémentaires. Il se veut un plan alternatif prenant en compte les questions environnementales dans la gestion du fleuve. Ce plan d’aménagement global a pour but de concilier trois objectifs : la sécurité des personnes, la protection de l’environnement et le développement économique[64].

Le second plan Loire (2000-2006) se distinguait de son prédécesseur par ses modalités d’exécution : il se concrétise par le biais des contrats de plan État-Région pour lesquels des conventions spécifiques « Loire » sont signées[65]. Les Régions sont ainsi incluses au contrat. Ce plan implique alors une collaboration de l’État, mais aussi des collectivités régionales et départementales, le comité de bassin et l'agence de l’eau Loire-Bretagne. Les clés de répartition sont les suivantes[66] :

- les travaux sur les digues sont financés par la région, le conseil général et l'État à 33,33 % ;

- les travaux de restauration du lit sont financés à 40 % par la région et 60 % par l'État.

Le Plan Loire comporte alors quatre volets, le volet 1 étant consacré à la sécurité des populations face au risque inondation[67].

Les plans suivants 2000-2006 (PLGN 2) et 2007-2013 (PLGN 3) s'appuient sur les mêmes clés de financement[68]. Depuis 2011, la mise en œuvre du Plan de submersions rapides mis en place par le gouvernement à la suite de la tempête Xynthia, permet de mobiliser des fonds nationaux complémentaires pour les opérations de travaux sur les digues. Les parts des différents partenaires ont ainsi été revues comme suit : 60 % État, 20% Région, 20 % conseil général. Le dispositif a été mis en place uniquement en Région Centre-Val de Loire[66].

2014 : nouveau cadre juridique : loi Maptam et GEMAPI

| Calendrier de mise en place de la GEMAPI[69] | |

|

Prévention des inondations : une compétence exclusive des communes et groupements de communes

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Maptam), promulguée le , attribue aux communes, à compter du , une nouvelle compétence exclusive et obligatoire de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI) (essentiellement articles 56 à 59)[70]. Cette compétence sera exercée par les communes ou, en lieu et place des communes, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP). Les communes ou EPCI-FP pourront adhérer à des syndicats mixtes et leur transférer tout ou partie de la compétence. La loi encourage ainsi la création de syndicats mixtes à des échelles hydrographiquement cohérentes : les EPAGE (établissement public d’aménagement et de gestion des eaux) à l’échelle de sous-bassins versants et les EPTB établissements publics territoriaux de bassin) à l’échelle des groupements de sous-bassin[71].

Les missions relatives à la GEMAPI sont définies dans l'article L. 211-7 du Code de l'environnement, il s’agit de[72] :

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;

- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;

- La défense contre les inondations et contre la mer ;

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

L’émergence de la compétence Gemapi revêt un intérêt majeur pour la mise en œuvre des directives européennes, et notamment[73] :

- la directive-cadre sur l’eau : l’amélioration des paramètres liés à l’hydromorphologie et la continuité constitue un enjeu majeur pour l’atteinte du bon état des eaux ;

- la directive inondation : les débordements de cours d’eau et les submersions marines nécessitent la mise en place d’actions de prévention et de protection des populations.

Dans les deux cas, il est nécessaire de structurer ou renforcer les maîtrises d’ouvrage locales. Afin de financer ces nouvelles compétences, une taxe facultative est créée au . Elle est affectée exclusivement à l’exercice de cette compétence, globalement plafonnée à 40 € et multipliée par le nombre d’habitants de la commune ou de son groupement.

Quelle gouvernance des digues à la suite de la « GEMAPI » ?

La loi définit également les principes relatifs à la mise à disposition des digues appartenant à une personne morale de droit public au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétents pour la défense contre les inondations et contre la mer, ainsi que celles de création de servitudes notamment sur les terrains d’assiette ou d’accès[Note 2]. Un guide et une circulaire sont publiées en afin d'apporter un éclairage technique sur les principales conséquences des dispositions de la loi MAPTAM[74] - [75].

Sur l’axe de la Loire Moyenne, la question centrale que pose la prise de compétence GEMAPI est celle de la gestion des digues de protection contre les inondations dont une grande majorité est actuellement gérée par les services de l’État (500 km sur les 600 km de digues de protection, et dans le Loiret 154 km sur les 164 km de digues). Afin de définir les modalités d’organisation des futures maîtrises d’ouvrages sur ces digues et de préparer leur transfert de gestion, l’État a donc proposé d’organiser avec les collectivités cette réflexion via la mise en place d’un groupe de travail Loire Moyenne regroupant les services de l’État et de représentants des collectivités concernées par cette nouvelle compétence[76].

Trois scénarios sont envisageables[77] :

- Chaque EPCI s'organise selon ses souhaits, sur le périmètre qu'il privilégie en découpant au besoin la compétence pour tenir compte des structures existantes notamment ;

- Mise en place de syndicats mixtes (éventuellement d'EPAGE) à l'échelle de vals ou de regroupement de vals ; la question de la cohérence d'axe se pose toutefois de même que celle avec les vals liés.

- Mise en place d'un syndicat mixte à l'échelle de l'ensemble du système endigué de la Loire moyenne, éventuellement prolongé au-delà et ayant éventuellement d'autres missions et/ou transfert ou délégation (partielle ou complète) à l'EP Loire. La question de la gouvernance se pose toutefois ainsi que les modalités de partage éventuel avec les EPCI ou autres syndicats de la compétence protection contre les inondations.

Lors de la réunion du , le directeur de l'Établissement public Loire annonce que l'EPL engage une démarche visant à faire aboutir un Projet d'Aménagement d'Intérêt Commun (PAIC) pour les ouvrages de protection sur le bassin de la Loire en collaboration avec la DREAL Centre-Val de Loire, l'IRSTEA et le CEREMA. A l'échelle du bassin, cette démarche vise à préciser l'investissement de l'EPL aux côtés des collectivités pour mettre en œuvre la compétence Gemapi en tenant compte des volontés et besoins exprimés par celles-ci[78].

Travaux de renforcement des levées

Renforcement par épaississement des levées

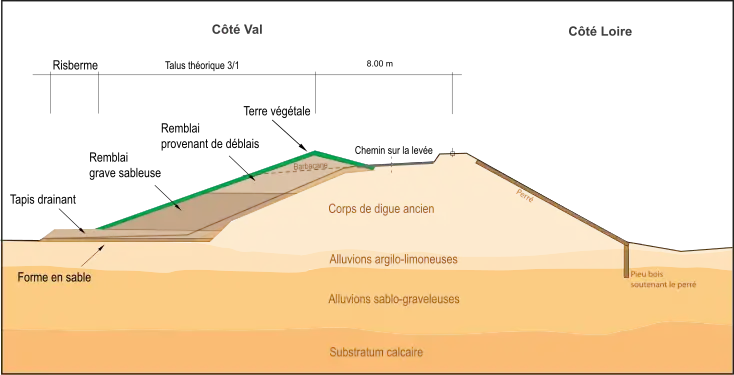

Des études menées dans les années 1960 ont montré que les digues de Loire étaient particulièrement vulnérables à l'érosion interne et au glissement et ont permis de définir des techniques de renforcement des levées de la Loire. Une première technique consiste en un renforcement hydraulique côté val par la mise en place d’un tapis drainant ainsi que l’épaississement du profil de la digue, et la réalisation d’un chemin de service. En cas de crue, ce drain oblige ainsi les infiltrations d’eau à traverser le corps de la digue suivant un chemin préférentiel, en rabaissant le gradient hydraulique. Les travaux de renforcement des levées débutent en 1971 sur un site test, puis ils sont prévus systématiquement le long des levées[79] - [80].

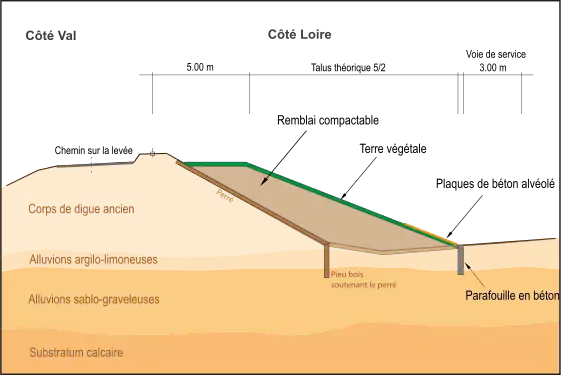

Sur certains sites, le renforcement côté val s’avère difficile à mettre en place, entre autres du fait de la présence de maisons. Une étude est donc effectuée dans les années 1970 afin de définir une nouvelle démarche de renforcement côté Loire. Celle-ci comprend alors la réalisation d’un mur parafouille, un élargissement de la digue ainsi que la protection du pied de talus par des plaques en béton alvéolé posées sur un tissu synthétique. Ceci a pour but de bloquer les infiltrations côté Loire[79] - [80].

Renforcement du corps de digue par épaississement côté val.

Renforcement du corps de digue par épaississement côté val. Renforcement du corps de digue par épaississement côté lit de la Loire.

Renforcement du corps de digue par épaississement côté lit de la Loire.

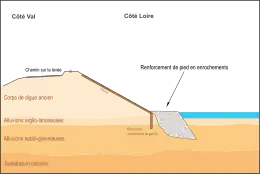

Renforcement par enrochements en pied de levée

L'enfoncement du lit de la Loire, qui s'est accentué dans la deuxième moitié du XXe siècle avec l’exploitation massive des granulats du fleuve, a contribué à relever et découvrir les fondations des levées. Pour protéger les sections en contact avec le lit mineur des enrochements ont été mis en place. Ces enrochements constituent également une piste permettant l’entretien ultérieur du talus côté Loire. Ils présentent une granulométrie continue afin d’éviter l’emport des matériaux sous-jacents. Suivant les cas, un géotextile filtrant peut être également placé sous le massif en enrochements[79] - [81].

Renforcement en corps de digue

Sur certaines sections, les renforcements par épaississement de la digue ne sont pas toujours réalisables. Dans ce cas, des écrans étanches dans le corps de digue ont été mis en oeuvre. Ces écrans sont le plus souvent constitués d'un rideau de palplanches enfoncé dans le corps de digues par battage, vérinage ou vibrofonçage. Les autres techniques éprouvées sont la paroi moulée, qui consiste à remplir une tranchée réalisée dans la levée à l’aide d’un matériau à base de liant hydraulique et la « paroi mince », réalisée par fonçage d’un profilé suivi de l’injection d’un coulis[79].

Ces techniques ont plusieurs inconvénients[81] :

- Elles modifient le fonctionnement structurel de la digue, alors même qu’on cherche à maintenir la continuité du matériau dans le corps de digue afin de limiter les effets d’interface susceptibles de créer un chemin préférentiel pour l’eau ;

- Leur coût est assez élevé (à partir de 1 500 € HT/ml pour des palplanches battues ou une paroi mince et jusqu'à plus de 3 000 €/ml pour des palplanches verinées en 2013) et la vitesse d'exécution est de quelques mètres par jour ;

- Pour ce qui est des palplanches, les variations d'enfoncement, inévitables dans un terrain hétérogène, peuvent avoir pour effet de concentrer les écoulements et par conséquent de favoriser l'apparition de renard hydraulique ;

- Leurs contraintes en termes de bruit, de vibrations, d'emprise des engins de travaux et de surface de stockage peuvent les rendre inadaptées sur certains sites, en particulier à proximité d'habitations ou de voies circulées.

Techniques de mélange en place

Afin de limiter les effets liés à la création d’interfaces en corps de digue, les techniques de mélange en place peuvent constituer des alternatives intéressantes. Ces techniques consistent en un mélange des matériaux constitutifs de la levée avec un liant (en général de la bentonite ciment) afin d'en modifier les caractéristiques (ici la perméabilité). Le mélange est assuré par un outil permettant d'atteindre la profondeur désirée. L'utilisation du mélange en place présente notamment L'avantage de générer une interface continue entre le renforcement et l'ouvrage lui-même et donc de limiter les effets liés à la présence d'une interface[79] - [82].

Programme 1970

Un atlas cartographique produit par le conseil général du Loiret en 2012 avec le soutien de l’État et de la Région Centre, à partir d’un recensement initial réalisé par l’Établissement public Loire, permet de recenser par val et commune les différents travaux de renforcement des levées réalisés depuis les années 1970. Le linéaire de travaux de renforcement réalisés dans le cadre du programme 1970 (période de réalisation 1971-1993) s'établit à 77,8 km, principalement côté val. La répartition par val est la suivante[83].

| Val | Linéaire de travaux | Nature des travaux | Descriptif des travaux (commune [longueur (fin de travaux)]) |

|---|---|---|---|

| Val d'Ouzouer | 18 775 m | Renforcement par épaississement | Germigny-des-Prés [1 802 m (1983)] + Ouzouer-sur-Loire [1 527 m (1983)] + Ouzouer-sur-Loire et Saint-Père-sur-Loire [538 m (1984)] + Ouzouer-sur-Loire et Saint-Père-sur-Loire [2 009 m (1984)] + Saint-Benoît-sur-Loire [2 884 m (1982) + 2 253 m (1981) + 2 571 m (1981)] + Saint-Père-sur-Loire [968 m (1985) + 1 704 m (1985) + 1 044 m (1979) + 1 465 m (1979) + 10 m (1979)] |

| Val de Sully | 10 714 m | Renforcement par épaississement | Lion-en-Sullias [469 m (1994) + 909 m (1992) + 1 787 m (1995)] + Saint-Aignan-le-Jaillard [511 m (1993) + 1 061 m (1991) + 1 350 m (1990) + Saint-Aignan-le-Jaillard et Lion-en-Sullias [1 866 m (1994)] + Sully-sur-Loire et Saint-Aignan-le-Jaillard [2 761 m (1989)] |

| Val d'Orléans | 41 405 m | Renforcement par épaississement | Bou et Chécy [2144 m (1981)] + Guilly [2761 m (1989) + 3564 m (1977)] + Jargeau [1337 m (1976)] + Jargeau, Darvoy et Sandillon [5422 m (1973)] + Mardié et Bou [2212 m (1981)] + Ouvrouer-les-Champs et Jargeau [4544 m (1976)] + Saint-Denis-en-Val et Saint-Jean-le-Blanc [2006 m (1975)] + Saint-Hilaire-Saint-Mesmin et Mareau-aux-Prés [665 m (1986)] + Saint-Pryvé-Saint-Mesmin[3061 m (1978)] + Sandillon [3846 m (1971)] + Sandillon et Saint-Denis-en-Val [4135 m (1974) + 1444 m (1974)] + Sigloy [4249 m (1977) + 15 m (1977)] |

| Val d'Ardoux | 6 447 m | Renforcement par épaississement | Mareau-aux-Prés [2 672 m (pgm 86-fin 1988) + 3 231 m (pgm 87-fin1988)] + Saint-Hilaire-Saint-Mesmin [1 044 m (1986)] |

Plan Loire

Les actions réalisées dans la période 2000-2006 (plan Loire 2) ont eu pour objectif de renforcer le système de protection existant par confortement du corps de digue, par renforcement du pied des levées, par rétablissement des banquettes et création de chemins de service, par lutte contre les animaux fouisseurs. Par ailleurs, la fermeture du milieu par la végétation s'est accrue à la suite de l'enfoncement du lit dû aux extractions alluvionnaires dans le lit mineur et à l'abandon de l'entretien consécutif à la disparition progressive de la navigation traditionnelle depuis le XIXe siècle [84]

Pour le Plan Loire 3, une attention particulière a été portée aux pieds de levées en contact direct avec le lit de la Loire qui présentaient une érosion importante et donc un risque d'effondrement de l'ouvrage. Ils ont été renforcés par un massif en enrochement sur les secteurs de Sandillon, Germigny-des-Prés, l'île Charlemagne, Guilly, Melleray, Bou-Chécy, Mareau-aux-Prés, Jargeau, Sully-sur-Loire. Ces travaux se sont accompagnés de la réalisation d'un chemin de service en pied de levée côté Loire, permettant une surveillance et un entretien mécanisés de l'ouvrage[85].

Des renforcements ponctuels de corps de digue, non traités par le programme des années 70, ont par ailleurs été réalisés à Saint-Père-sur-Loire par vibro-fonçage de palplanches, et à Sigloy et Guilly par création d'un voile étanche par mélange des matériaux en place et d'un liant hydraulique. Enfin, une maison encastrée dans la digue de Bou (la Binette) a été acquise en vue d'un renforcement de l'ouvrage. De même, des ouvrages situés sur les digues et permettant la traversée de petits affluents ont été restaurés afin de permettre leur manœuvre en crue[85].

Ces interventions ont été réalisées sous maîtrise d'ouvrage de l'État, propriétaire des digues, avec le concours financier de la Région Centre et du conseil général du Loiret[85]. La Liste des opérations du Plan Loire réalisées entre 1994 et 2013 est la suivante[86].

| Période | Val | Linéaire | Nature des travaux | Descriptif des travaux (commune [longueur (fin de travaux)]) |

|---|---|---|---|---|

| Plan Loire 1 (1994-1999) | Val de Saint-Firmin | 1259 m | Protection du bourg | Saint-Firmin-sur-Loire [1259 m (2000)] |

| Val d'Ouzouer | 521 m | Renforcement de la levée | Saint-Benoît-sur-Loire au lieu dit "les Boutrons" [521 m (2000)] | |

| Val d'Orléans | 678 m | Renforcement de pied de levée | Guilly [489 m (1997)] | |

| Travaux de renforcement | Jargeau , en aval de la maison du Cordon [189 m (2000)] | |||

| Val de Bou | 1171 m | Fin du renforcement de levée par épaississement côté val | Mardié [810 m (1997)] | |

| Renforcement de la levée | Bou, au lieu dit "la Binette" [361 m (1996)][87]. | |||

| Plan Loire 2 (2000-2006) | Val d'Ouzouer | 611 m | Renforcement de la levée | Saint-Père-sur-Loire au lieu dit de 'St Thibault' [315 (2005)] |

| Renforcement du pied de levée | Saint Benoît-sur-Loire [296 (2009)] | |||

| Val d'Orléans | 11 848 m | Rétablissement de l'intégrité de la banquette des levées | [4 284 (2007)] | |

| Rétablissement de l'intégrité de la banquette des levées | [6 073 (2007)] | |||

| Renforcement du pied de levée | Ouvrouer-les-Champs [797 (2009)] | |||

| Renforcement du pied de levée | Sigloy [634 (2009)] | |||

| Confortement du mur du Cordon et renforcement de la digue à l'amont de la commune | Jargeau [60 (2004)] | |||

| Plan Loire 3 (2007-2013) | Val de Saint-Firmin | Restauration des Portes de gardes | Saint-Firmin-sur-Loire (2013) | |

| Val de Châtillon | Restauration des Portes de l'Ethelin et de la vanne du "Père Lavigne" | Châtillon-sur-Loire (2012) | ||

| Val d'Ouzouer | Renforcement de pied de levée | Germigny-des-Prés [299 m (2010)] | ||

| Renforcement du corps de digue par voile étanche (palplanches) | Saint-Père-sur-Loire [293 m (2013)][88] | |||

| Val de Sully | Renforcement du pied de levée | à l'amont de la commune de Sully-sur-Loire 900 m (2014)][89] | ||

| Restauration des vannes de la Sange et du Ru d'Oison | Sully-sur-Loire* (2012) | |||

| Val d'Orléans | Injection de mélanges en place dans la digue aux lieux dits "la Grange" et "Maison Vieille" | Guilly* (2012)][90] | ||

| Renforcement de pied de levée au lieu-dit 'Bouteille' | Guilly [1223 m (2012)][91] | |||

| Injection de mélanges en place dans la digue à l'île Charlemagne | Saint-Denis-en-Val (2012) | |||

| Renforcement du pied de levée sur le site de Melleray | Saint-Denis-en-Val [642 m (2013)][92] | |||

| Renforcement de la levée sur le Rio | Saint-Denis-en-Val [328 m (2011)] | |||

| Restauration des batardeaux | Jargeau (2013) | |||

| Injection de mélanges en place | digue à Sigloy amont et Ouvrouer-Sigloy au lieu-dit "les Vallées" (2012)][90] | |||

| Renforcement de pied de levée | Sandillon [1280 m (2010)] | |||

| Renforcement du pied de levée à l'amont de la commune | Jargeau* 315 (2013)] | |||

| Val de Bou | Renforcement du pied de levée | Entre Bou et Chécy 1731 m (2013)][93] | ||

| Val d'Ardoux | Restauration de la vanne de "Mazan" | Cléry-Saint-André (2011) |

- Exemples de travaux de renforcement de levée

Renforcement du mur du Cordon à Jargeau (2004)

Renforcement du mur du Cordon à Jargeau (2004) Renforcement par un voile étanche en palplanche métallique -amont de Jargeau (2004)

Renforcement par un voile étanche en palplanche métallique -amont de Jargeau (2004) Renforcement par un voile étanche en palplanche métallique - Saint-Père-sur-Loire (2011)

Renforcement par un voile étanche en palplanche métallique - Saint-Père-sur-Loire (2011) Renforcement du pied de levée par apport d'enrochements - Ouvrouer-les-Champs (2008)

Renforcement du pied de levée par apport d'enrochements - Ouvrouer-les-Champs (2008) Renforcement par enrochement, après décapage de la terre végétale - Saint-Denis-en-Val (au droit du Rio) (2010)

Renforcement par enrochement, après décapage de la terre végétale - Saint-Denis-en-Val (au droit du Rio) (2010) Renforcement du pied de levée par apport d'enrochements - Guilly - lieu-dit Bouteille (2011)

Renforcement du pied de levée par apport d'enrochements - Guilly - lieu-dit Bouteille (2011)

Préconisations pour le renforcement du système d'endiguement

Les différentes études menées dans les années 2010 ont montré que, malgré les travaux de renforcement réalisés dans les plans Loire 1, 2 et 3, le système d'endiguement de la Loire dans le Loiret est d'une part particulièrement fragile et d'autre part ne répond pas aux attentes de protection des populations. Divers travaux d'aménagement sont nécessaires pour assurer une protection correcte des habitants.

Vals de l'Orléanais

De l'étude des vals de l'Orléanais, dénommée Écrivals, il ressort qu'en préalable à toute intervention sur le système d’endiguement, il convient de restaurer les digues du périmètre de l’étude afin de réduire leur risque de rupture avant surverse. Pour ce faire, les opérations de travaux engagées dans le plan Loire 2007-2013 sont à poursuivre : renforcement des corps et pieds de digues, traitement des canalisations traversantes et du bâti encastré. Ensuite, les interventions proposées peuvent être organisées autour de trois niveaux de priorité[44]. Ces travaux sont estimés en 2013 à 25 millions d'euros[94].

En priorité 1, il apparaît comme indispensable de trouver une solution au dysfonctionnement actuel du déversoir de Jargeau. En effet, une crue du type de celles qui se sont produites au 19e siècle créerait aujourd’hui des brèches dans la digue d’Orléans, sans que le déversoir ne fonctionne. Pour résoudre ce problème, il est proposé de rétablir le bon fonctionnement du déversoir de Jargeau en abaissant son fusible. Cette intervention devra s’accompagner d’une reprise ponctuelle de la digue du val d’Orléans, sur les communes de Sigloy et Saint-Denis-en-Val (lieu-dit de Château Lumina)[44]. Ces travaux sont estimés en 2013 à 10 millions d'euros[94].

En priorité 2, il est préconisé de limiter le risque de brèche sur la digue du val d’Ouzouer par dépassement des digues. Sur ce val, comme pour celui d’Orléans, le déversoir d’Ouzouer ne joue en effet pas son rôle de protection de l’intégrité de l’ouvrage. Pour ce faire, il est proposé d’abaisser le fusible du déversoir d’Ouzouer et de rendre la digue du val d’Ouzouer résistante à la surverse, au droit de Saint-Père-sur-Loire, et plus ponctuellement sur les communes de Saint-Benoît-sur-Loire et Germigny-des-Prés[44]. Ces travaux sont estimés en 2013 à 18 millions d'euros[94].

Enfin, en priorité 3, plusieurs opérations permettraient de réduire encore le risque d’inondation sur le territoire étudié, particulièrement les dommages aux biens,. Dans le val d’Orléans, une digue de protection rapprochée de Saint-Jean-le-Blanc permettrait ainsi de réduire l’exposition de cette commune et de celles de Saint-Denis-en-Val et d’Orléans. Cette opération n’est cependant intéressante que si le déversoir de Jargeau est au préalable remis en état de fonctionner. Par ailleurs, dans le val de Bou, il pourrait être opportun d’équiper le canal d'Orléans d’une fermeture au droit du pont de Chécy, pour éviter le remous de la Loire dans celui-ci, qui inonderait les communes de Bou et Chécy[44]. Ces travaux sont estimés en 2013 à 5 millions d'euros[94].

Vals du Giennois

L'étude des vals du Giennois aboutit aux préconisations suivantes concernant le système d'endiguement[95] :

- Renforcement des levées existantes. Comme pour les levées des vals orléanais, cet aménagement tend à améliorer la résistance des digues et à minimiser le risque de brèches.

- Mise en transparence des levées. Lorsque les enjeux situés dans le val le permettent, des ouvertures dans les levées sont aménagées. Leur objectif est de permettre à l’eau de traverser l’ouvrage sans fragiliser sa structure et d’éviter la formation de brèches.

- Mise en place de protections amovibles. Généralement posées sur les berges d’un cours d’eau, les protections “rapprochées” sont des ouvrages amovibles permettant de limiter localement l’inondation.

- Création de nouvelles levées de protection. La présence d’enjeux humains, économiques ou stratégiques peut justifier la création d’un ouvrage de protection (digue de protection ceinturant le bourg de Poilly-lez-Gien ou digue de déviation en amont du quartier de la Californie pour canaliser le flux d’eau sur des secteurs présentant moins d’enjeux).

- Modification du déversoir de Saint-Martin-sur-Ocre. Une proposition de rehausse de la cote plancher de l’ouvrage (là où l’eau s’écoule en premier lieu en période de crue) a été étudiée tout en prenant en compte les éventuels impacts sur les quais de Gien.

- Réhabilitation des portes de garde des systèmes d’endiguement. Le système d’endiguement à Saint-Firmin-sur-Loire et à Châtillon-sur-Loire est ponctuellement traversé par des affluents et des routes. Ces portes, devant assurer l’étanchéité du système, présentant des dysfonctionnements, leur réhabilitation permettrait de rétablir leur fonctionnement optimal.

Notes et références

Notes

- Le Bec d'Allier est la confluence de la Loire et de l'Allier, située sur la commune de Marzy, dans le département de la Nièvre.

- Articles L.566-12-1 / 2 du même Code

Références

- « Étude de dangers du système d'endiguement du val d'Orléans », sur le site de la préfecture de région Centre-Val de Loire et de département, (consulté le )

- « Étude de dangers du système d'endiguement des vals de classes B et C. », sur le site de la préfecture de région Centre-Val de Loire et de département, (consulté le )

- E. J. M. Vignon, Études historiques sur l’administration des voies publiques en France avant 1790'", p. 33

- E. J. M. Vignon, Études historiques sur l’administration des voies publiques en France avant 1790'", p. 34