René de Salins

René Marie Henri Guyot d’Asnières de Salins dit René de Salins[1] est un officier cavalier puis parachutiste français du XXe siècle engagé lors de la campagne de France (1944-1945) et la guerre d'Indochine (1953-1954). Saint cyrien, il s’est notamment illustré lors de la Bataille de Điện Biên Phủ en tant que commandant de la 1re Compagnie du 8e Bataillon Parachutiste de Choc à la tête du point d’appui Dominique 4 qu'il a su préserver avec intelligence et ténacité jusqu'à l'issue des combats, ultime rempart du poste de commandement du camp retranché.

| René de Salins | ||

| ||

| Naissance | Laval, France |

|

|---|---|---|

| Décès | (à 93 ans) Versailles, France |

|

| Origine | ||

| Allégeance | ||

| Arme | Armée de Terre | |

| Grade | Commandant (chef d'escadron d'arme blindée) | |

| Années de service | 1940 – 1961 | |

| Conflits | Seconde Guerre mondiale Indochine Algérie |

|

| Faits d'armes | Campagne de France et d'Alsace (1944-1945) Bataille de Điện Biên Phủ |

|

| Distinctions | Commandeur de la Légion d'honneur Médaille des évadés Croix de guerre 1939-1945 |

|

Origines

Il passe son enfance à Saint-Avé (Morbihan) et poursuit sa scolarité au Collège St François-Xavier de Vannes, où les élèves, reçoivent une éducation rigoureuse dans laquelle leur est inculquée la notion de « service », ce qui incite beaucoup d’entre eux à faire carrière dans l’armée. Il se destine à une carrière d’ingénieur agronome, mais il a à peine passé ses Baccalauréats de Maths et de Philosophie qu'éclate la Seconde Guerre mondiale.

- « Je n’aurais sans doute pas choisi cette carrière si les circonstances ne nous avaient placés dans une situation de guerre. »

Seconde Guerre Mondiale

La défaite

Il passe à Rennes le concours d’entrée à Saint-Cyr en , au moment où les armées allemandes débouchent dans les Ardennes pour envahir la Belgique et la France. Après l’Armistice, signé en juin, les Allemands occupent les côtes de la Manche et de l’Atlantique ainsi que le Nord de la France jusqu’à la Loire.

Saint-Cyr

N’ayant aucune information sur les suites données au concours d’entrée de Saint-Cyr, René de Salins s’était inscrit en préparation d’Agronomie au Lycée Sainte Geneviève à Versailles. C’est là qu’en , il apprend son admission à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, promotion « Maréchal Pétain » 1940-1942. Il doit rejoindre sans délai la caserne d’Aix-en-Provence où l'ESM était repliée.

Pour la promotion de 1939, sur 2 000 candidats, 600 avaient été reçus. En 1940, la guerre avait suscité 4 000 candidats dont 2 000 auraient intégré l’École si l’Armistice n’avait pas tout stoppé. Les accords d’Armistice autorisent l’intégration de 177 candidats. Parmi les 100 candidats du Lycée de Rennes, 3 seulement sont reçus.

Les deux années d’instruction (1940-1942) passées à Aix-en-Provence sont des années d’entraînement sévères, dans des conditions matérielles difficiles, mais avec l’espoir inébranlable de travailler à une prochaine revanche. En plus de l'effectif, les moyens sont limités, mais la motivation et la qualité des élèves est accrue.

Novembre 1942 – La zone libre envahie

En , après le débarquement des Américains en Afrique du Nord (Opération Torch), l’Armée allemande envahit la Zone Libre et atteint Toulon où la flotte française se saborde.

L’École de Cavalerie de Saumur, repliée sur Tarbes, où René de Salins est en école d’application, est dissoute, chacun se dispersant dans le civil.

L'objectif de René de Salins est alors de rejoindre l’Afrique du Nord pour s’intégrer à une armée moderne équipée de matériel américain. Avec l’instruction dont il a bénéficié, il pense être ainsi plus utile que de grossir une Résistance sans grands moyens. Dans ce but il se fait affecter comme chef de groupe de Chantiers de Jeunesse dans les Pyrénées. Il est cependant difficile, dans cette région très surveillée, de trouver des filières pour traverser les montagnes.

Au cours d’un congé en Bretagne, il manque de peu une filière qui vient d’être démantelée, pour atteindre l’Angleterre par bateau à partir de Douarnenez. Finalement il réussit, à partir de la Bretagne, à emprunter une filière faisant passer en Espagne les aviateurs alliés abattus dans l’Ouest. Franchissant les Pyrénées avec un petit groupe dans la nuit du , il est incarcéré 3 mois dans le Camp de Miranda en Espagne avant d’embarquer à Lisbonne pour rejoindre le Maroc.

Octobre 1943 - Septembre 1944: entraînement intensif en Afrique du Nord

À Rabat, il se retrouve à déjeuner avec le général Leclerc, qui lui propose d’intégrer sa division. Cette dernière a alors la réputation d’être sous-équipée et d’attirer beaucoup de déserteurs et de mauvais éléments : il décline l’offre. Il demande à être affecté au 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique, régiment de Rabat nouvellement équipé de chars américains, qui vient de rejoindre la région d’Oran pour s’entraîner sur les hauts plateaux dans le cadre de la 5e Division Blindée en cours de formation.

Il est affecté comme chef de Peloton dans un Escadron de chars moyens.

Au printemps 1943, le 1°RCA avec son materiel blindé américain mène un entraînement intensif au combat moderne dans le Sud oranais. Il apprend par les services de renseignements que les Allemands viennent de mettre au point une nouvelle arme anti-chars individuelle, appelée Panzerfaust, sorte de tuyau de poêle qu'un voltigeur porte sur son épaule et qui peut projeter à 20 mètres une charge creuse capable de percer un blindage épais et mettre le feu à un char. Les Alliés s'en inspirent pour créer par la suite le bazooka. Chaque escadron de char forme alors des équipes de voltigeurs antibazooka transportés par groupes de 4 ou 5 sur les plaques-moteur des chars, prêts à se jeter à terre pour neutraliser les Panzerfaust dans les casemates, abris, habitations ou tranchées. Cet entraînement particulier sera particulièrement utile à René de Salins pour la suite.

Septembre 1944 - Débarquement en Provence

Après un an d’entraînement intensif, le , René de Salins embarque de nuit à Oran avec son régiment pour débarquer à Saint-Raphaël cinq jours plus tard au milieu d’une sérieuse tempête. Toulon et Marseille ont été rapidement reconquis par la première vague de la 1re Armée du général de Lattre. La 5e Division Blindée, dont il fait partie, est chargée à Salon-de-Provence sur des trains qui remontent la vallée du Rhône pour atteindre les Vosges en vue de libérer l’Alsace.

La 5e DB est constituée de 3 Combat Command: CC4, CC5 et CC6. Le peloton de chars du lieutenant de Salins fait partie du 1er RCA, le régiment de chars du CC5. Avec son Peloton de Chars Moyens, il se trouve en tête de la 5e Division Blindée dans les combats de libération de la France en Alsace, et pour la conquête de l’Allemagne.

- « Pouvoir participer ainsi à la libération de mon Pays après les humiliations subies pendant l’occupation allemande fut, je crois, une des plus grandes satisfactions ressenties durant ma vie. »

Percée dans la Trouée de Belfort - 14 au 16 novembre 1944

Le 1er RCA est cantonné dans de petits villages au Nord de Vesoul. Mis en état d'alerte depuis le , il reçoit le l'ordre de faire mouvement en direction de Rignosot, au Sud-Est de Vesoul.

Les chars Sherman M4 du peloton dirigés par le Lieutenant de Salins ont été baptisés Grand Ferré, Grénédan, Gramont, Gouraud et Guynemer[2]. Le CC5 est divisé en trois sous-groupements comprenant chacun un escadron de chars moyens, une compagnie de Légionnaires, un peloton de chars légers un peloton de TD[3] et une section du Génie:

- Le S/Gt[4] B sous les ordres du colonel du 1er RCA

- Le S/Gt R sous les ordres du colonel adjoint du 1er RCA

- Le S/Gt D sous les ordres d'un commandant du 1er RMLE

Le 3e Escadron du 1er RCA fait partie du S/Gt D.

16 novembre 1944 – Libération de Sainte-Marie

Sainte-Marie est un village du Doubs à 8 km de Montbéliard et 28 km de Belfort, stratégique pour les Allemands puisque sur la ligne de front Arcey, Sainte-Marie, Présentevillers, Écot, Écurcey (dont seul le point d'appui Écot a été réduit), transformé en centre fortifié pour défendre Montbéliard et verrouiller la route stratégique de la trouée de Belfort.

Le au matin, toutes les unités engagées sont arrivées face aux différents centres de résistance. Face au centre fortifié de Sainte-Marie se trouvent du Nord au Sud, le S/Gt D du CC5, 2 bataillons du 8°RTM et le S/Gt du CC5. Le 3e escadron de chars du S/Gt D a cantonné à Montenois. Son 2e peloton a assuré la protection du Génie chargé de déminer la route d'Arcey à Sainte-Marie, pendant que le 1er peloton du Lieutenant de Salins a été envoyé sur la route Montenois-Arcey à l'entrée d'un chemin forestier traversant le bois du Chesnay, où il reçoit à 7 h de son capitaine, dans le cadre de l'offensive générale qui doit être lancée à 9 h sur Sainte-Marie, l'ordre de mener une diversion en attaquant la lisière Nord-Ouest du centre fortifié avec le concours des équipes anti-bazooka de l'escadron transportées sur les plaques-moteur de ses chars.

"Dès la fin de la préparation d'artillerie, il s'engagera sur la piste traversant le bois du Chesnoy (sic), franchira le champ de mines non déminé indiqué sur le calque joint et attaquera par surprise la lisière Nord de l'agglomération."

À 7 h 30, les canons automoteurs de 105 débutent la préparation d'artillerie sur Sainte-Marie, puis à 8 h, sous une pluie glaciale, les cinq chars Grand Ferré, Guynemer, Gouraud, Grénédan et Gramont du peloton du Lieutenant de Salins avec les équipes antibazooka installées sur les plaques-moteur à quatre par char pénètrent tout feu éteint dans le champ de mines. Pour ne prendre qu'un minimum de risques, Salins donne l'ordre de traverser en colonne, chaque char progressant dans les traces du précédent. Une mine explose et sectionne la chenille droite de Guynemer, le char de tête, qui devient inutilisable. L'équipage et les voltigeurs sont choqués mais indemnes, et se répartissent rapidement sur les autres chars. La sortie du champ de mines s'opère sans autre incident. Les quatre chars restants parviennent à 50 mètres du village et le peloton aperçoit des trous individuels distants de 10 mètres les uns des autres: des emplacements de Panzerfaust. Ordre est donné de ne pas s'approcher à moins de 30 mètres, de braquer sur eux les mitrailleuses des aides-pilotes, pendant que les voltigeurs vont à bout portant neutraliser les emplacements d'une rafale de mitraillette, selon les exercices réalisés en Afrique du Nord.

Les chars pénètrent alors en colonne dans Sainte-Marie, tirant au canon et à la mitrailleuse. Ils atteignent la rue principale, détruisant un canon antichar au passage, laissant la place de l'église sur leur gauche. Il est 9 h quand le lieutenant de Salins rend compte à son capitaine qu'il a pénétré par surprise dans le Centre Fortifié et qu'il commence le nettoyage de la rue principale. Il apprend avec stupeur que le 8°RTM a demandé une nouvelle préparation d'artillerie et que l'assaut général, qui aurait dû démarrer à 9 h, est repoussé à 10 h 30. Le détachement du lieutenant de Salins se retrouve donc à 45 hommes, isolé pendant plusieurs heures, à l'intérieur du centre fortifié, face à une garnison retranchée de 200 Allemands, pendant que le gros des effectifs amis fort d'un millier d'hommes reste l'arme au pied en attente de l'ordre d'attaque. La mission de diversion du peloton a été tellement bien menée qu'il se retrouve au milieu du dispositif, assiégé par les assiégés en somme.

La lutte s'intensifie, les groupes d'assaut successifs cherchent à tout prix à déborder le détachement du lieutenant de Salins pour atteindre ses quatre chars avec leurs Panzerfaust, les détruire, y mettre le feu pour brûler leurs équipages. Galvanisant ses hommes, le jeune lieutenant gardant son sang-froid parvient à leur faire anéantir successivement les vagues d'assaut de tête poussées par les suivantes (et donc incapables de se rendre ou de se replier). Les combats sont d'un acharnement extrême, puisqu'il est impossible de faire des prisonniers. Il faut vaincre ou mourir.

Au début, l'incursion des chars dans Sainte-Marie a créé la surprise totale. La défense intérieure du village n’a pas été envisagée, des individus s’enfuient de toute part. Mais très vite, le commandement adverse réagit. Une première vague d’assaut prélevée sur la défense extérieure munie de mitraillettes, de tireurs d'élite et surtout de Panzerfaustgrenadiere, vient rapidement se barricader dans les maisons de la Grande Rue, avec pour mission de stopper coûte que coûte la progression des chars. Le combat devient alors acharné. En tête du détachement Salins, le char Gramont, précédé à 20 mètres par une équipe antibazooka, démolit au canon les issues et portes cochères, suivi de Grénédan qui neutralise à la mitrailleuse les fenêtres des étages où sont embossés snipers et Panzerfaustgrenadiere. Puis viennent Grand Ferré et Gouraud qui, avec deux autres équipes antibazooka, assurent le nettoyage des arrière-cours pour ne pas être ensuite canardés dans le dos.

Face à des vagues d’assaut continuellement renouvelées, la progression se fait de plus en plus lente. L’intensité du combat fait baisser les stocks en obus et bandes de mitrailleuses des chars de tête. La contre-attaque finit par être repoussée. Une grande partie de la garnison a été anéantie, le moral de l'ennemi est au plus bas.

Le lieutenant de Salins décide alors de poursuivre le nettoyage vers l'Ouest afin d'intervenir sur les arrières de la ligne de défense. Enfin, à 12 h 30, il reçoit un message de son capitaine lui faisant savoir que l'assaut général est confirmé pour... 13 h. À 13 h, contournant le bois du Chesnay par le Nord, le 3e escadron du 1er RCA (S/Gt D) vient se placer en lisière Est de ce bois pour accompagner les deux bataillons du 8e RTM et des FFI qui s'y trouvent déjà. Le S/Gt R du CC5, qui a terminé son déminage, aborde la lisière Sud du centre fortifié. Pris en tenaille entre les unités de l'offensive et le détachement du lieutenant de Salins qui les mitraille dans le dos, les défenseurs renoncent à se battre, lèvent les bras et se rendent en masse.

À 13 h 40, le village a été entièrement nettoyé et une centaine de prisonniers ramassés, soit la moitié de la garnison initiale. Dans la Grande Rue, on dénombre une centaine de tués, l'autre moitié de la garnison, résultat de 4 h de combats menés par le peloton du Lieutenant de Salins.

La victoire de Sainte-Marie entraîne la chute de la ligne de défense de la trouée de Belfort et permet la libération de Montbéliard et des agglomérations avoisinantes.

Pour son premier engagement au feu, le lieutenant de Salins est cité à l'ordre de la division.

27 novembre 1944 - Libération de Balschwiller

Le , René de Salins et son peloton de 5 chars sont appelés à Spechbach-le-Bas et reçoivent l’ordre de libérer Balschwiller sans l’aide de l’infanterie occupée à d’autres missions. Lançant ses chars de façon suffisamment rapide et stratégiquement espacés, il parvient à prendre par surprise les éléments allemands, à libérer le village et à récupérer intact un Jagdpanther qui fera partie du défilé de la victoire à Colmar par la suite.

17 décembre 1944 - Libération de la Fabrique d'Aspach

Le , sa compagnie, le S/Gt D, a reçu pour mission de libérer la route Hachimette-Kaysersberg et de prendre contact avec les Américains qui occupent une partie de Kaysersberg. Remplaçant le lieutenant d’Espaigne tué au combat à la tête du peloton no 3, il prend la tête du détachement constitué du peloton de chars, d’une section du Génie et d’une section du RMLE et parvient à conquérir La Fabrique d’Aspach, une ancienne usine textile entourée de murs et bordée par la rivière Weiss convertie en Point d’appui par les Allemands pour couvrir Kaysersberg, faisant ainsi une trentaine de prisonniers avec leurs armements.

Janvier 1945 - Gambsheim, Benfeld avant la Poche de Colmar

Engagé dans les combats de Gambsheim le et de Benfeld jusqu’au , le S/Gt D a eu de lourdes pertes: le prix à payer pour écarter la menace sur Strasbourg. Avec l'ensemble du CC5, dont chaque régiment ne compte plus qu’une quinzaine de chars en état de marche sur cinquante, il cantonne ensuite dans la région de Ban, Epfig et Westhouse, ce qui lui permet de se réorganiser en renouvelant ses effectifs et son matériel.

Du 13 au , cantonné à Gertwiller, près de Barr, l’escadron de chars du S/Gt D, le 3e Escadron du 1er RCA, reçoit un renfort en personnel de 2 officiers, 3 sous-officiers, une dizaine d’hommes et un certain nombre de chars neufs.

Le , jour auquel il est à nouveau mis en alerte, il dispose de : un char de commandement, un 1er peloton de 5 chars (à sa tête le Lieutenant de Salins), et un 2e peloton de 4 chars. Il reçoit alors l’ordre de rejoindre Epfig (15 km Nord de Sélestat) pour reconstituer le S/Gt D avec le 1er bataillon du RMLE (Légion), aux ordres de son Chef. Le , le S/Gt fait mouvement pour se porter à Kintzheim (3 km Ouest de Sélestat), toujours en état d’alerte. Le , le S/Gt D est alerté et fait mouvement vers le Moulin de Jebsheim situé à 15 km au Sud-Est de Kintzheim. Le 3e Escadron arrive au Moulin de Jebsheim pour relever les chars du CC6. Le peloton du Lieutenant de Salins appuyant la 2e compagnie du RMLE, a pour mission de tenir les lisières Nord du bois de Jebsheim, en fournissant éventuellement des feux sur les lisières Sud de Grussenheim toujours tenu par l’ennemi. Le 3epeloton, posté aux environs immédiats du Moulin, est prêt à fournir des feux vers le Sud et le Sud-Ouest. Le PC du S/Gt D et celui de l’Escadron sont installés au Moulin de Jebsheim.

30 janvier 1945 - La prise d'Urschenheim

De Muntzenheim, le peloton du Lieutenant de Salins est envoyé reconnaître Durrenentzen, qui est signalé libre, en vue d’en faire la base de départ pour une attaque sur Urschenheim. Le village est effectivement libre.

Les chars sont amenés, avec 5 légionnaires sur chaque plaque- moteur, à proximité de la sortie Sud. À 17 h, ils sont lancés à vitesse maximum et espacés de 80 m environ pour profiter de l’effet de surprise et tenter d’éviter les tirs des Allemands. Un premier groupe de deux chars pénètre dans Urschenheim détruisant au passage un canon anti-char. Les quatre chars suivants, dont celui du Lieutenant de Salins, sont cependant mis hors de combat, touchés au niveau des moteurs, à 150 m du village, par des tirs de Jagdpanthers embusqués en lisière de la forêt de la Hardt, au débouché de la route Kunheim-Durrenentzen.

Le Lieutenant de Salins ordonne alors aux équipages indemnes des quatre chars de sauter à terre, une nouvelle salve de Jagdpanthers dans les tourelles étant fatale car pouvant faire exploser les munitions des chars. Les chars sont en feu, et toutes tentatives de réduire les incendies avec des extincteurs sont vaines.

Les deux chars de tête, qui ont pénétré dans Urschenheim, se trouvent seuls avec quelques légionnaires au milieu du dispositif ennemi. Il faut sans retard leur porter secours.

Le Lieutenant de Salins parvient alors à galvaniser les membres d’équipages rescapés et les légionnaires, une quarantaine d’hommes en tout. À sa suite, la troupe court vers la lisière encore tenue par les Allemands, en l’arrosant du tir de leurs mitraillettes, pénètre en deux colonnes de part et d’autre de la rue principale, et atteint rapidement les deux chars embossés à l’entrée d’une petite place, 150 m plus loin.

Les snipers ennemis tirent de tous les horizons, par devant et par derrière, planqués dans les maisons du village. Le pilote d’un des chars vient apprendre au Lieutenant de Salins que son chef de char a été tué d’une balle dans la tête par un sniper, et évacué. Il se rend alors dans le char pour constater qu’il est bien embossé, et nomme le brigadier chef pilote comme chef provisoire du char. Le jour commence à tomber. Il est trop tard pour effectuer le nettoyage du village. Le Lieutenant de Salins organise alors un point d’appui cerclé avec les Légionnaires dans la partie Nord- Ouest du village.

Il prend contact avec le Capitaine de l’escadron qui, débouchant de Durrenentzen derrière le Peloton du Lieutenant de Salins et le voyant immobilisé, avait décidé de décaler à droite avec ses quatre chars pour attaquer Urschenheim par sa lisière Ouest. Les combats y sont rudes. Le premier char saute sur une mine. Les trois autres sont atteints par des grenades antichars, mais restent utilisables. Ce sont les Légionnaires qui ont le plus souffert. Tous les officiers et sous-officiers ont été tués ou blessés. Le Capitaine donne à Salins la mission de prendre le commandement de tous les Légionnaires et de constituer un deuxième point d’appui cerclé dans la partie Ouest du village.

Des prisonniers interrogés apprennent qu’Urschenheim est tenu par 2 compagnies du Régiment d’élite « Edelweiss », chasseurs alpins autrichiens récemment rentrés de Norvège. Le matin venu, les Allemands ont entièrement évacué le village tandis que des renforts d’infanterie sont arrivés. Des Dodges et GMC viennent embarquer les hommes qui ont perdu leur armement et leur mode de transport. Ils seront ramenés au cantonnement de Sélestat.

Le Lieutenant de Salins est chargé d’assurer le rapatriement des équipages sans char.

Salins est cité à l’ordre du Corps d’Armée pour cette opération. À la fin des hostilités, l’Armée anglaise demanda à chaque grande Unité française de lui transmettre un certain nombre de citations parmi lesquelles elle ferait un choix pour leur décerner des décorations anglaises en signe de solidarité combattante. Parmi les 40 citations sélectionnées, une dizaine de combattants purent être regroupés à Paris pour être décorés par l’Ambassadeur d’Angleterre en France de la Military Cross. Parmi eux se trouvaient le lieutenant de Salins et son ancien instructeur à l’Escadron de Saint Cyr, qui avait été décoré en 1940 à Saumur pour être monté sur un char ennemi et avoir détruit son équipage.

Citation à l’ordre du Corps d’Armée:

« Au cours du combat pour la prise d’Urschenheim, le , son char ayant été détruit avant d’aborder l’ennemi ainsi que deux autres chars de son Peloton, a continué le combat à pied. A atteint dans les premiers les lisières nord du village et a permis à son commandant d’escadron d’organiser solidement un point d’appui dans la partie nord du village en regroupant les Légionnaires dont tous les officiers avaient été tués ou blessés. »

Le , toutes les unités du CC5 sont mises au repos à Colmar après avoir subi des pertes importantes dans la conquête de Jebsheim, Grussenheim, Urschenheim et Durrenentzen.

Du 2 au , les 3 Sous-Groupements se rassemblent à Colmar et participent à toutes les cérémonies qui marquent la libération de l’Alsace. Du 7 au , les Sous-Groupements sont dissous. Le 1er RCA stationne à Colmar jusqu’au . Le , le Régiment se porte de Colmar à Barr, à l’exception de l'escadron du lieutenant de Salins maintenu comme élément d’instruction pour l’École des Cadres de Rouffach.

Celui-ci ne rejoint son régiment que le pour la Campagne d'Allemagne et d'Autriche.

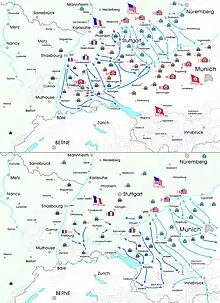

Campagne d'Allemagne et d'Autriche

Le , après avoir investi Hohenstein qui a été reconnu libre d’ennemis, il participe avec son peloton à la prise de Kirchheim. Le , son peloton stationne à Bönnigheim, puis le à Schwetzingen jusqu’au .

15 avril 1945 - La victoire de Simmersfeld

Le S/Gt doit se porter à Enzklösterle. À 8 heures 30, il stationne sur la route entre Enzklösterle et Simmersfeld. Le P.C. est bombardé par l’artillerie. À 9 heures 45 le peloton de Salins reçoit l’ordre de se porter à 1 500 mètres à l’Ouest d’Oberweiler. À 12 heures 45 l’escadron reçoit l’ordre d’occuper Simmersfeld qui est tenu par l’ennemi. Un tir d’artillerie est prévu de 13 heures 30 à 13 heures 45. L’escadron attaque à 13 heures 43. Le village est nettoyé et occupé à 14 heures 40. L’efficacité de cette opération est mentionnée dans la Citation à l'ordre de l'Armée du Journal Officiel du : « Le à Summerfeld (sic), forçant en tête de son escadron a enlevé rapidement le village fortement défendu, détruisant de nombreux postes de résistance ennemies. »

du 15 avril au 7 mai 1945 - progression ininterrompue en Allemagne puis en Autriche

Après Simmersfeld, la progression se poursuit:

- le , le S/Gt reçoit l’ordre de se porter sur Freudenstadt. L’escadron arrive à Hochdorf dans la journée. En fin de journée, l’escadron fait mouvement de Hochdorf pour s’emparer de Kalberbronn avec l’appui du 151e Régiment d’Infanterie. À 22 heures 30, le peloton de Salins reçoit pour mission, de tenir le carrefour situé à 2 km au sud de Kalberbronn et y passe la nuit.

- le , le peloton de Salins avec une compagnie de Légion est à la disposition directe de l’avant-garde. Le S/Gt doit se porter à Wittlensweiler. L’escadron retrouve l'un de ses éléments qui avait été porté disparu à Gambsheim le et qui, fait prisonnier par les Allemands, vient d’être délivré grâce à son avance. Le S/Gt fait mouvement sur Untermusbach pour y cantonner.

- le , le S/Gt fait mouvement vers Tübingen. À l’arrivée à Weggental, dispositions de combat pour entrer dans Rottenburg accompagné de l’infanterie. La ville semble maîtrisée en fin de journée.

- le , l'escadron est chargé de nettoyer à fond un secteur de la ville, puis reçoit l’ordre de se porter à Kusterdingen.

- le , le S/Gt fait mouvement et arrive à Kirchentellinsfurt où il cantonne.

- le , le S/Gt fait mouvement et arrive à Mittelstadt où il cantonne.

- le , l’escadron reçoit l’ordre de se porter sur Ohmenhausen. Une fois ce village atteint, il se porte à Gönningen où il est pris à partie par un tir d’artillerie ennemi. De nombreuses barricades sont défendues par des "Panzerfausten" et des tireurs d’élite. À bout de munitions, un premier peloton est relevé vers 18h par le peloton de Salins avec qui progresse le Capitaine. Le peloton est arrêté par une forte excavation qui barre la route. L’escadron est pris à partie par une pièce d’artillerie qui tire à vue et par des snipers. Le Lieutenant de Salins est blessé mais n’est pas évacué. À 23 heures, l’escadron retourne sur ordre à Gönningen pour y cantonner la nuit.

- le , l’escadron reçoit l’ordre de reprendre le village de Genkingen qui est réoccupé par l’ennemi après avoir été pris par le 151e R.I. À 6 heures 30 le peloton de Salins part en tête suivi par le peloton Dumond et le Capitaine. Le village est repris et nettoyé à 7 heures 45 par l’escadron et la Compagnie du R.M.L.E. Le village est en grande partie démoli, de nombreux Allemands ont été tués ou fait prisonniers. À 9 heures 10 le peloton de Salins part sur Unlingen pour nettoyer et occuper le village. Le reste de l’escadron le rejoint à 11 heures. À 17 heures 15 l’escadron est alerté et doit se tenir prêt à partir. À 18 heures 20 le peloton de Salins, en tête, part en direction de Empfingen où des chars sont signalés. À 18 heures 30 le peloton Dumond et le Capitaine rejoignent le peloton de Salins le village est nettoyé et occupé à 19 heures 35 et l’escadron y cantonne.

- le , le S/Gt fait mouvement et se porte sur Veringenstadt où il stationne jusqu'au . À cette occasion, le Lieutenant de Salins fait une reconnaissance jusque Sigmaringen, où il entre le premier. Les lieux sont déserts: la veille y était encore interné le maréchal Pétain qui a obtenu que les Allemands le transfèrent en Suisse. Le Lieutenant de Salins entre dans une forteresse vide et accède aux anciens appartements occupés par le Maréchal. Dans sa chambre il prend possession de son livre de chevet abandonné[5].

- le , le Lieutenant de Salins prend le commandement d’un détachement composé d'un peloton de chars moyens, un peloton de chars légers, une section de Légion et un élément du Service de Santé. Il doit se rendre à Raitbach avec mission de surveillance en direction de Engen.

- le , le Lieutenant de Salins fait mouvement avec son détachement et se rend à Tengendorf où il cantonne.

- le , le sous-groupement doit faire mouvement pour se porter à Friedrichshafen. La colonne arrive à Bermatingen. Elle est arrêtée par un fort tir de minen. Le Capitaine commandant l’escadron est chargé de la prise de Markdorf ; il se porte à l’observatoire de l’artillerie et décide d’attaquer la localité par le Sud de la route dans le dispositif suivant : En tête, le peloton de Salins, puis le çhar du Capitaine suivi du peloton Lacroix. Le Bourgmestre de Markdorf se présente et affirme au Capitaine que le village est évacué par l’ennemi: celui-ci est investi à 18 heures. À 18 heures 30, l’escadron reçoit l’ordre de se porter à Friedrichshafen où il cantonne.

- le , l'escadron reçoit l'ordre de se porter à Nonnenhorn.

- le , l’escadron part pour se rendre à Schwarzach en Autriche et traverse la frontière.

- le , le S/Gt fait mouvement pour se porter en direction de Altach, puis se porte à Feldkirch.

- le , le sous-groupement doit se porter de Feldkirch à Frastanz. Il arrive à Bludenz et part en direction de Bings. Une forte résistance se dévoile à Bings et la progression est très difficile dans cette vallée encaissée dominée par de très nombreux tireurs d’élite et "Panzerfausten". Un train blindé réalisé sur les instructions du Général commandant la 5e D.B. appuiera l’action du Groupement. L’escadron cantonne à la sortie Est de Bludenz. À 21 heures, le peloton de Salins se porte à Erngelin et en assure la défense.

- le , l’ennemi ayant évacué Rings au cours de la nuit, l’escadron part en tête de la colonne. Il est arrêté par un pont coupé à l’est d’Innerbraz et est pris à partie par des mitrailleuses de 20 mm et des tireurs d’élite. L’escadron stationne à Innerbraz et y stationne jusqu'au , les ponts étant coupés à l'avant.

7 mai 1945 : fin des hostilités

Sur ordre du Lieutenant-Colonel Gambiez, le peloton de Salins part en direction de Dalaas. Il se rend à Klösterle où il cantonne. Le reste de l’escadron reste à Innerbraz. À 13 heures le S/Gt apprend par une note de service la cessation des hostilités depuis 1 heure 41.

Texte de la note : C.C. 5 à tous :

" Après entente entre Gouvernements Français et Alliés fin des hostilités en Allemagne le 7 à 1 heure 41. Toute action offensive sera immédiatement arrêtée. Stop. Seules continuent actions d’occupation." Note du S/Gt Laimay : "Le feu ne doit être ouvert que contre éléments ennemis cherchant à quitter emplacements sur lesquels ils devraient attendre l’arrivée de nos troupes pour être faits prisonniers ou se livrant à des actes d’hostilité caractérisés. "

L'après-guerre

Après quatre ans d’éloignement de sa famille, alors cantonné à Tubingen, il demande à être affecté comme instructeur à l’École de l’Arme Blindée à Saumur, qu’il rejoint en . Il sort de la Campagne de France décoré de quatre citations dont une à l'ordre de l’Armée, et promu Chevalier de la Légion d'honneur.

En , il se fait affecter au 1er Hussards, seul régiment parachutiste de l’Arme Blindée, basé à Constantine.

En , il est désigné par son régiment pour suivre le stage de perfectionnement des Lieutenants à Saumur. Parallèlement il s’inscrit à un cours par correspondance de l’Enseignement militaire scientifique et technique en vue de passer le Certificat de Mathématiques Générales. Après le stage de Saumur, qui dure un an, il se fait affecter en à l’État Major de l’École des troupes aéroportées à Pau. C’est là qu’il apprend sa nomination au grade de Capitaine, le . Il a alors 28 ans.

En , il est affecté à l’Enseignement Militaire Scientifique et Technique pour préparer le Brevet d’État Major Technique. Pendant deux ans il étudie à la Sorbonne pour y décrocher les Certificats de Physique Générale et de Chimie Générale, il rédige une thèse sur les explosions de poussière et réalise un appareil de mesure instantanée à distance des hautes températures de flammes. Cet appareil sera utilisé au Sahara pour étudier les explosions de poussière d’aluminium. Pour acquérir ce Brevet d’État Major Technique, il faut, en outre, suivre l’année d’instruction du Diplôme d’État-Major. C’est ainsi qu’il obtient son Brevet en [6].

Tous ces stages ne lui ayant pas permis de faire les deux ans de commandement d’escadron exigés pour être proposé au grade de Chef d’Escadrons, il décide de se porter volontaire pour commander une unité parachutiste de combat en Indochine.

Guerre d'Indochine

Janvier 1953 - Saïgon

Atterrissant le à l’aérodrome de Tan San Ut à Saïgon, il est affecté au 1er Bureau de l’État Major des Troupes Aéroportées avec pour mission de gérer la relève à prévoir des effectifs parachutistes. Le général Jean Gilles le garde six mois dans cette affectation pour le connaître et le jauger. Il a ainsi l’occasion de participer avec l’État Major des TAP à des opérations en Cochinchine, dans la région de Tourane et au Laos.

Juillet 1953 - Hanoï

Le , il est muté à Hanoï comme Commandant en second d’un Bataillon récemment formé, le 8e Bataillon Parachutiste de Choc, alors qu’il avait simplement demandé le commandement d’une compagnie, le Général Commandant des Troupes aéroportées l’avait jugé capable de commander un Bataillon. L’année suivante, il est inscrit premier au Tableau d’avancement d’Indochine pour le grade de Chef d’Escadrons, il a alors 33 ans. Il rejoint à Haïphong la base arrière du Bataillon dont les unités de combat participent à ce moment à une opération de commando sur les arrières des Viets à Lang Son. Le commandant du bataillon, le capitaine Pierre Tourret, était de la promotion de Saint-Cyr précédant la sienne. L’officier le plus ancien après lui dans le bataillon, le capitaine Lamouliatte commandant la 1re compagnie, était de la promotion suivante.

Le capitaine Tourret n’avait effectué que six mois d’instruction à Saint Cyr, il avait ensuite subi quatre années de captivité[7]. Lors d’un premier séjour en Indochine, il avait eu des problèmes avec un officier d’État Major pour avoir abandonné un canon au Viet-Minh dans des circonstances confuses. Il ne voit donc pas d’un bon œil l’arrivée du capitaine de Salins, provenant directement de l’État Major, plus jeune que lui et ayant davantage d’états de services (Légion d’honneur, 4 citations). Les deux hommes ne seront jamais en bons termes.

22 septembre – 10 octobre 1953 - Opération « Brochet »

C’est dans le delta Tonkinois, au cours de l’opération « Brochet », que le capitaine de Salins fait ses premières armes de commandant en second. Cette opération se déroule du au , dans la province de Hưng Yên, la province des Évêchés, composée de catholiques convaincus, farouchement opposés au communisme. L’objectif est d’encercler et de détruire, par une grande opération de nettoyage, le régiment Viet TD42 qui s’y est infiltré et fait obstacle à l’implantation dans cette région de la nouvelle armée vietnamienne créée par le Général de Lattre.

Cette opération met en œuvre de gros moyens : cinq Groupements Mobiles. Dans cette immense rizière quadrillée par un réseau de diguettes, le 8e BPC progresse sur les diguettes à la file indienne, de village en village, par une chaleur accablante. Avec un appareil radio portatif à l’épaule, les officiers dirigent la manœuvre des unités d’assaut et des appuis. Généralement la patrouille de tête est accueillie à proximité du village par quelques rafales d’armes automatiques. La tactique du capitaine Tourret est alors la suivante : il demande une intervention aérienne. Après une attente de 20 à 30 minutes, laissant ainsi aux Viets le temps de filer, deux chasseurs arrivent, font quelques piqués sur la lisière du village et repartent. Avant de partir, les Viets posent sur les principaux passages quelques mines qu’il faut désamorcer au cours du nettoyage du village.

Le dernier jour de l’opération, la nasse se referme sur une poche pratiquement nettoyée. Il n’y a plus qu’un kilomètre d’écart entre le 8e BPC qui fait face à un village, et le bataillon voisin qui en occupe un autre. À la tombée de la nuit, profitant de cette brèche entre les deux bataillons Français, le régiment Viet TD42 s’échappe au travers des rizières.

- « J’aperçus sur cet écran des silhouettes à environ 300 mètres, défilant à la queue leu leu sur les diguettes. […] Aussitôt j’alertais Tourret pour qu’il fasse déclencher un tir massif d’artillerie et détruire enfin ce régiment que nous pourchassions depuis trois semaines. Malgré mon insistance, Tourret resta sans réaction et laissa s’échapper les Viets. »

L’opération Brochet est un échec : le régiment Viet est indemne.

Le capitaine Tourret, outre ses seuls six mois d'instruction à St Cyr, n’avait en Indochine qu’une expérience de commandos. Nommé à la tête d’un bataillon avec l’appui de Marcel Bigeard, dont il avait été l’adjoint, il était incapable de faire appel à l’artillerie et de régler ses tirs ; de plus il n’emmenait plus en opération ses mortiers de 81 et de 60 de peur de les perdre (à la suite de la perte d’un canon), ne pouvant disposer d’aucun appui de feux (à la tombée de la nuit, il ne pouvait faire appel à l’aviation). Le capitaine de Salins étant témoin de cette défaillance, Pierre Tourret, de peur qu’il en fasse état dans les États Majors, met alors tout en œuvre pour lui faire quitter son bataillon[8].

10 octobre 1953 - Retour à Hanoï

Le , le 8e Choc reçoit mission de nettoyer le village de Yên Viên, à proximité d’Hanoï, où a été signalée une infiltration des Viets. Le commandement de l’opération est confié au capitaine de Salins, le capitaine Tourret restant à Hanoï en écoute radio.

Pour cette opération, le capitaine de Salins donne l’ordre aux deux premières compagnies de contourner rapidement le village par l’Est, de se porter à son autre extrémité et de s’installer en mesure de recueillir les éléments ennemis qui s’y réfugieraient. Il fait ensuite assurer le nettoyage du village par les deux autres compagnies. Comme prévu, 50 Viets installés dans le village se font cueillir à la sortie : 50 Viets de moins à la rébellion et qui peuvent venir s’ajouter aux manutentionnaires P.I.M. (prisonniers et internés militaires).

Tourret prend le prétexte des dangers d’une opération sur les hauts plateaux tonkinois pour conseiller au capitaine de Salins de demander à être muté à nouveau à l’État Major Aéroporté à Saïgon. Face à un refus très net, il lui propose de permuter avec Lamouliatte en prenant le commandement de sa compagnie tandis que ce dernier deviendrait son adjoint. Ayant expérimenté un rôle de commandant en second qui faisait plutôt de la figuration, le capitaine de Salins accepte, saisissant l’occasion d’avoir un commandement plus effectif.

20 novembre 1953 - Opération Castor

C’est au dernier moment que le 8e BPC apprend sa participation à une opération aéroportée qui allait s’effectuer sur le village de Điện Biên Phủ, dans la région des hauts plateaux tonkinois. Dans cette zone montagneuse au Nord-Ouest du Tonkin, le corps expéditionnaire français conserve un poste à Laïchau, près de la frontière chinoise, et un groupement d’environ 2 000 maquisards thaï dispersés sur les hauts plateaux dont ils sont originaires. Ces Thaïs ont pour mission de harceler les petits convois viets qui sillonnent les hauts plateaux pour ravitailler, en provenance de Chine, les Divisions Viets du Centre Annam et de Cochinchine.

Objectif de l'opération « CASTOR »

Initialement CASTOR est présentée comme une opération locale et temporaire destinée à épauler l’action des maquisards à partir de la cuvette de Điện Biên Phủ que l’Union française doit reprendre au Viêt Minh et où ils doivent installer des unités opérationnelles. Fort du succès des batailles de Nghia Lo et Na San, les États Majors donnent un avis favorable à un projet du Général en Chef Henri Navarre reprenant la tactique du « hérisson », dans la mesure où il reste limité et temporaire.

Điện Biên Phủ pour « casser du viet » est cependant le plus mauvais choix : la distance de 300 km de Hanoï, limite de rayon d’action de l’aviation, en altitude dans une jungle impénétrable et une brume presque constante, est un premier handicap. La cuvette de Điện Biên Phủ, entourée de forêts, rend très vulnérables un terrain d’aviation et ses défenses impossibles à camoufler. De plus aucune liaison par voie terrestre n’est envisageable.

À cette époque, Navarre prépare une grande opération au Centre Annam. L’opération « Castor » ne doit mobiliser que quelques bataillons. Mais elle est une réponse aux directives de Paris : le Gouvernement impose que soit maintenue une liaison avec le Laos pour lutter contre une infiltration viet dans ce pays.

Parachutage et installation autour de Điện Biên Phủ

Le , le 6e B.P.C. du commandant Bigeard et le 2/1er R.C.P. du commandant Bréchignac sont largués sur deux compagnies viets à l’exercice dans les rizières de Điện Biên Phủ. La réaction est violente. Le nettoyage prend une journée et fait quelques pertes.

Le à l’aube, le capitaine de Salins avec le 8e Bataillon de Choc et le 1er B.E.P. sont largués sur la même aire débarrassée de sa garnison viet.

Les différentes compagnies, dont la sienne, se regroupent comme à l’exercice et vont occuper des positions défensives autour du village.

Le général Jean Gilles, commandant les troupes aéroportées d’Indochine, fait partie du même largage. En quelques jours, cinq mille hommes sont acheminés par air, à pied d’œuvre sur une piste d’aviation réalisée en plaques ondulées. Un peloton de chars légers est également acheminé en pièces détachées et remonté sur place. Il semble que l’on puisse réaliser rapidement un solide camp retranché.

Les services de renseignements avertissent dès fin novembre, que 4 Divisions Viets, prélevées sur le Delta tonkinois et sur le Centre Annam, se dirigent sur Điện Biên Phủ. La position de Điện Biên Phủ permet-elle de faire face à des forces ennemies aussi importantes et de les battre ? Le Général Navarre répond par l’affirmative et maintient le camp retranché.

Les Premières Opérations

Il faut préciser que le 8e Choc est le seul bataillon à avoir mené cette bataille de Điện Biên Phủ de bout en bout du au , les autres bataillons ayant bénéficié d’une relève en cours de campagne. Dès le début, il est jumelé avec le 1er B.E.P. pour former le Groupement d’intervention GAP2 sous le commandement du colonel Langlais.

Apprenant que la Division 316 arrive en renfort du régiment 148, et voulant en avoir le cœur net, le commandement désigne Tourret pour aller faire une reconnaissance lointaine sur la RP 41[9] avec deux petits commandos. Exécutée du 3 au , cette reconnaissance confirme que les premiers éléments de la division 316 atteignent les abords de la cuvette de Điện Biên Phủ, et que la RP41 est utilisée par des véhicules automobiles.

Parallèlement au parachutage sur Điện Biên Phủ, est organisé le repli sur cette base de la garnison de Laïchau et des 2 000 maquisards opérant dans la zone ; c’est l’opération « Pollux ». Dans leur repli, près de Điện Biên Phủ ces unités sont sérieusement encerclées à 18 km dans le village de Muong Pon. Le 8e Choc, dont la 1re compagnie, assure la couverture à l’Est de la RP41. Le capitaine de Salins fait se dévoiler un poste de surveillance et le contraint à décrocher par un mouvement de débordement. Le 1er B.E.P., chargé de l’action principale, se fait durement accrocher, subit des pertes importantes et arrive trop tard à Muong Pon pour recueillir les dernières unités de l’opération « Pollux ».

Liaison vers le Laos

Au cours d’un voyage d’inspection sur place des généraux Navarre et Cogny, ceux-ci décident, le , de faire effectuer une liaison entre le camp retranché de Điện Biên Phủ et le Laos pour montrer que les Français conservent l’initiative sur cet axe, et que le camp retranché assure effectivement la couverture du Laos. La liaison doit avoir lieu à Sop Nao, sur la Nam Nong, à 75 km de Điện Biên Phủ et à mi-chemin des implantations respectives.

Du 21 au , cette liaison Điện Biên Phủ-Laos est réalisée, sous les ordres du colonel Langlais, par le GAP2 composé du 8e Choc et du 1er B.E.P. Le GAP2 a connaissance de l’arrivée d’éléments précurseurs de la D308 au Sud de la cuvette. Il s’engage donc dès l’aurore dans la jungle, le long de la Nam Noua. Le trajet est réalisé au pas de charge pour bénéficier de l’effet de surprise, la progression s’effectuant par infiltration dans la vallée avec d’incessantes descentes, passages à gué, remontées à raison de 12 à 16 heures par étape. L’opération est physiquement exténuante.

Le , dès la jonction établie, le GAP2 prend le chemin du retour par les crêtes, dans la brousse, pour éviter les embuscades que la D308, repérant le passage aller, n’avait pas manqué de leur tendre sur la Nam Noua. C’est le matin de Noël que le GAP2 retrouve la cuvette de Điện Biên Phủ, les soldats fourbus, mais sains et saufs. Cette liaison démontre que les Français ne sont plus du tout maîtres du terrain, et qu’ils prennent de grands risques en s’y engageant en profondeur.

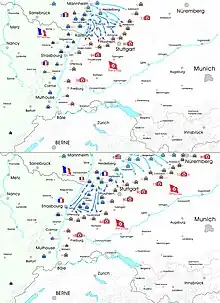

Implantation du camp retranché

Tout le dispositif du Camp retranché est conçu pour la défense d’une piste d’aviation de 1 000 mètres de long, construite sur la rizière, orientée Sud-Ouest Nord-Est, par où doivent arriver tous les ravitaillements et les renforts.

Autour de cette piste sont implantés 4 Points d’appui constituant le Centre principal de résistance. Le Colonel de Castries baptise de noms de femmes les différents Points d’appui. Le Centre principal de résistance comprend donc :

- à l’Ouest de la piste, dans la rizière, le PA Huguette tenu par un bataillon.

- à l’Est de la piste et de la rivière Nam Youm, sur la plus haute colline, le PA Dominique tenu par un bataillon.

- au Sud de la piste, dans la rizière, le PA Claudine qui comprend le PC opérationnel, des batteries d’artillerie et le Groupement d’intervention GAP2 composé du 8e Choc et du 1er BEP.

- au Sud-Est, sur les collines surplombant la Nam Youm, en dessous de Dominique, le PA Eliane tenu par un bataillon.

Chaque point d’appui comporte 4 môles de résistance tenus chacun par une compagnie.

Le Centre principal de résistance est couvert :

- au Nord-Est, sur un grand piton, par le PA Béatrice tenu par un bataillon.

- au Nord par le PA Gabrielle, sur un piton allongé dans le prolongement de la piste, également tenu par un bataillon.

- au Nord-Ouest, sur un plateau, par le PA Anne-Marie tenu par des éléments Thaï.

Un Centre de résistance secondaire a été implanté à 5 km au Sud, le long de la Nam Youm. Il comprend un bataillon de la Légion, des batteries d’artillerie, un peloton de chars, et doit pouvoir appuyer de ses feux le Centre principal de résistance.

Les premiers Engagements

Aux mois de et s’organisent les positions défensives du camp retranché et sont lancées des reconnaissances en profondeur pour sonder les axes de circulation et les défenses ennemies. Le déclenchement d’une grande attaque Viet est annoncée par les services de renseignement pour le . Cette attaque est finalement annulée, sans doute parce que le général Giap juge la position défensive trop importante pour les moyens dont il dispose alors. Il préfère attendre un renforcement en artillerie et DCA en provenance de Chine.

Le , la 1re Compagnie participe, dans le cadre du GAP2, à une reconnaissance vers la côte 683 au Nord-Est de Gabrielle.

- « Après avoir bousculé un poste de surveillance, on y découvre des emplacements d’artillerie abandonnés. »

La division 308, qui occupait les abords de la cuvette, a fait marche arrière vers le Laos dès le . Le , une reconnaissance est poussée par le 3/3 REI et le 3/3 RTA vers les côtes 754 et 781 à 2 km à l’Est du PA Eliane. À la côte 781, ils se heurtent à une position Viet fortement tenue ; ils perdent une cinquantaine de tués et blessés et sont contraints à se replier.

Le , c’est le 8e Choc et le 1er BEP qui reprennent l’action plus au Sud en direction de la côte 727. Assurant la flanc-garde sur la droite, la 1re Compagnie du 8e Choc commandée par Salins se heurte à une première résistance qu’elle déborde et fait se replier. Elle poursuit sa progression jusqu’au 727 qui n’est pas tenu, et découvre une piste logistique Viet créée dans la jungle pour contourner la cuvette de Điện Biên Phủ, équipée d’un trou d’homme tous les 10 mètres pour parer aux attaques aériennes. Depuis des semaines, des obus isolés d’environ 75 mm (canon japonais) tombent un peu partout sur le camp retranché sans qu’on ait pu en déterminer la provenance. Un observateur d’artillerie découvre soudain dans ses jumelles un canon de 105 en pleine forêt vers la côte 561 à l’Est de Gabrielle. Mais ce canon disparaît aussi vite qu’apparu.

Le , pour en avoir le cœur net, le Commandement engage le GAP2 dans une action de reconnaissance vers la côte 561. Arrivé aux aurores au village de Ban Mo, en bordure de forêt, pour ne pas être repéré, le 8e Choc se fraie un passage dans la jungle, le 1er BEP restant en soutien. Des équipes munies de machettes se relaient régulièrement pour dégager les lianes qui obstruent le passage. Il faut plus d’une demi-journée pour parcourir 1 km et atteindre la côte 561. La compagnie de tête tombe par surprise sur un élément Viet qui se disperse, laissant un blessé fait prisonnier et exploité par l’élément de renseignement.

- « On découvre un emplacement de tir de canon de 105 camouflé avec des feuillages qui le rendent invisible des observatoires Français, et en arrière une grotte creusée dans la colline pour le mettre à l’abri après le tir. Mais le canon a été enlevé. »

C’est par cette méthode que les pièces d’artillerie Viet resteront invulnérables à la contre-batterie Française pendant toute la bataille, chaque pièce étant mise à l’abri après avoir tiré une salve.

Le colonel Langlais, qui a participé personnellement à l’opération, décide alors le repli immédiat. La compagnie du capitaine de Salins est désignée pour assurer l’arrière garde du repli.

Salins organise donc cette retraite en tenant compte de la situation du moment. La progression de la demi-journée a montré que la forêt de cette région est pratiquement impénétrable. Le repli s’effectue donc par bonds successifs d’environ 300 mètres sur le chemin créé à l’aller. Après avoir fait piéger un premier passage, Salins se replie 300 m en arrière avec le chef de la section lourde et son matériel de 60 pour y créer un deuxième passage piégé. Dès qu’ils entendent exploser la mine du premier passage, une salve d’obus de 60 est envoyée sur celui-ci et la compagnie se replie 300 m plus loin. La retraite s’opère ainsi par étapes successives en tenant toujours l’ennemi à distance. La réussite de cette opération est sanctionnée par une citation à l’ordre de la Division proposée par le colonel Langlais qui était sur le terrain pour en juger.

Chronologie des grandes offensives du Général Giap

Pour réduire le Camp retranché de Điện Biên Phủ, le Général Giap dut lancer trois grandes offensives.

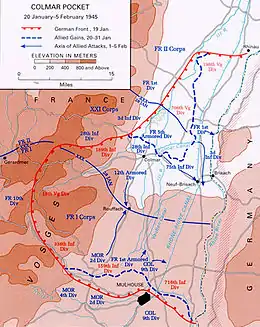

1re Attaque : 13 et

Au soir du , 8 bataillons de la D316 se lancent à l’assaut du PA Béatrice qui couvre, avec un bataillon, le Nord-Est du Centre de Résistance principal. Il est submergé dans la nuit. Au soir du , 8 autres bataillons de la D312 s’attaquent au PA Gabrielle qui couvre, avec un bataillon, le Nord du Centre de Résistance principal. Le bataillon se défend toute la nuit, rejoint trop tard par un élément de contre-attaque. Ayant subi de très fortes pertes dans cette première attaque, Giap fut contraint de réorganiser ses unités et d’attendre un nouvel approvisionnement en DCA et en munitions.

2e Attaque : au

Elle a pour objectifs les collines formant la défense Nord-Est et Est du Centre de Résistance principal. Dans la nuit du , Dominique 1 et 2 tombent ainsi qu’Eliane 1. Eliane 2 et 4 repoussent avec persévérance les assauts des Viets qui abandonnent le . Mais les actions d’encerclement et d’étouffement se poursuivent sur les PA Huguette à l’Ouest de la piste d’aviation.

3e Attaque :

Le 1er mai à 17 h 30 commence une préparation d’artillerie qui dure 3 heures. Les D312 et D316 attaquent à l’Est, la D308 à l’Ouest. L’artillerie française n’a plus assez de canons, de mortiers et d’obus pour faire face. Il tombe plus de parachutages chez l’ennemi que dans le camp retranché réduit. Eliane 1 tombe dans la nuit du 1er mai et Dominique 3 dans celle du ainsi qu’Huguette 5. Eliane 2 résiste toujours. Huguette 4 tombe dans la nuit du . Dans celle du , une sape de 2 tonnes de TNT fait sauter Eliane 2. Le matin du , Eliane 10, Eliane 4 et Eliane 3 sont nettoyés par les Viets. Le PC Castries annonce qu’Hanoï a décidé un cessez-le-feu à 17 h 30.

Première Offensive : 13-14 mars 1954

Fin février l’activité Viet commence à nouveau à se faire sentir. De retour du Laos, la D308 réapparaît le dans le Sud de la cuvette. Le un avion C119, parqué sur la piste d’aviation est détruit par un tir d’artillerie. Les jours suivants les autres avions encore stationnés sur cette piste sont pris à partie et détruits. La piste ne sera plus utilisable que pour des parachutages. Le également une Compagnie du 8e Choc est envoyée reboucher les pénétrantes creusées par les Viets en bordure Nord du PA Béatrice. Elle se fait durement accrocher. Le , le camp Français apprend qu’une violente préparation d’artillerie se déclenchera le 13 à 17 heures.

Le 13 au matin, les tirailleurs qui tenaient le PA Dominique 4 sont envoyés en renfort sur la colline Dominique 2. Dans la journée, le capitaine de Salins reçoit l’ordre d’aller les remplacer avec sa compagnie sur Dominique 4, entre la Nam Youn et la piste d’aviation.

- « C’est au moment où je quitte mon cantonnement à la tête de ma compagnie pour rejoindre Dominique 4 par un réseau de tranchées, que se déclenche la préparation d’artillerie. Après un long sifflement, un obus de 105 vient éclater au bord de la tranchée, à 30 cm de ma tête. Je suis violemment projeté à terre dans un nuage de poussière. Mon adjudant de compagnie se précipite, me croyant mort. Mais je me relève indemne, secouant toute la poussière dont j’étais couvert. À un cheveu près c’était un carnage dans la tranchée. »

La compagnie se met précipitamment à l’abri dans Dominique 4. Les obus à retard pénètrent à 1,50 m en terre, miaulant à droite, à gauche, en avant, en arrière en ébranlant les abris. Mais personne n’est atteint. Il n’en est pas de même des PC : le commandant du bataillon de Béatrice est tué ainsi que celui du Centre Principal. Les positions de Béatrice sont labourées et les transmissions désorganisées. Les tirs d’artillerie cessent au milieu de la nuit. La position a été entièrement investie.

Le à 20 heures commence un bombardement massif du PA Gabrielle sorte de grande nef renversée située à 2 km au Nord, dans le prolongement de la piste d’aviation et défendue par 800 tirailleurs algériens. Tels un immense feu d’artifice, les tirs d’obus au phosphore embrasent progressivement toute la colline. Une contre-attaque de 2 bataillons, mal organisée, arrive au petit matin pour recueillir les quelques éléments qui tiennent encore une partie du point d’appui. Dans la nuit du 15 au , la plupart des supplétifs Thaïs, qui tenaient le PA Anne-Marie au Nord-Ouest, déserte, et son encadrement est contraint de se replier sur le centre de résistance. À Dominique 4, la 1re Compagnie du 8e Choc commandée par le capitaine de Salins se trouve soudainement en première ligne sur le flanc Nord-Est du Centre principal de résistance, dans l’alignement de la colline Dominique 2. Dominique 4, seul PA couvrant alors la zone des Postes de Commandement du GAP2et du colonel de Castries, semble tout désigné pour une prochaine attaque Viet leur permettant de détruire les PC et, par suite, de neutraliser toute résistance du camp retranché.

Cette première attaque avait été un succès pour le général Giap. En 3 jours, les 3 points d’appui de la couverture Nord du camp retranché avaient été anéantis. La protection de la piste d’atterrissage, cordon ombilical de l’intendance du camp, se trouve dangereusement compromise.

Mais les pertes Viet sont considérables. Ils ont aussi consommé la plus grande partie de leurs munitions et sont donc contraints de réduire leur pression, le temps de faire arriver de Chine de nouveaux approvisionnements et de réorganiser leurs unités. Giap estime que ces attaques massives ont été trop coûteuses et qu’il faut chercher à étouffer le camp retranché au moyen d’un réseau de tranchées s’approchant au plus près des points d’appui et de la piste d’aviation. Celle-ci n’est déjà plus utilisable que pour des parachutages.

Profitant du répit qui leur est donné après cette offensive-éclair, chacun s’efforce d’en tirer les enseignements et de consolider ses défenses. À l’Ouest, le Viet-Minh accélère son effort d’encerclement des PA Huguette par des réseaux de tranchées. Le le 8e Choc (dont la 1re Compagnie) tente de reboucher au Sud une tranchée creusée par les Viets pour les séparer du PA Isabelle. Elle est aussitôt rebouchée, mais, venant d’Isabelle dans le même but, les Légionnaires sont durement pris à partie. Le , des tranchées en provenance de Gabrielle ont atteint le Nord de la piste d’aviation. Le capitaine de Salins reçoit l’ordre, avec la 1re Compagnie, d’aller dégager ces pénétrantes et de les miner en vue d’implanter un PA Opéra en bout de piste, à la hauteur de Huguette 6. Le dégagement et le minage étant réalisés en fin de matinée, la 2e Compagnie du 8e Choc commence à implanter le Point d’Appui.

Opération DCA

La DCA Viet, implantée à l’Ouest dans les villages de Ban Ong Pet et Ban Po, à 2 km de l’extrémité Nord de la piste d’aviation, menace les avions Français dans leurs parachutages.

Le est réalisée une vaste opération pour neutraliser cette DCA. À 6 heures du matin, le 6e BPC, le 8e Choc et le BEP sont prêts à bondir sur leur base de départ quand éclate la première salve de 26 bouches d’artillerie, bombardement qui va durer plus d’une demi-heure. Puis les premières unités se lancent à l’assaut à travers les diguettes et les hautes herbes. L’intervention d’aviation prévue est retardée du fait des mauvaises conditions météo à Hanoï. Les bo doïs surpris dans les premières tranchées jettent leurs armes. Mais les Viets se ressaisissent, des mitrailleuses crépitent, des mouvements de contournement se précisent. Un tonnerre d’obus et de mortiers de 260 s’abat sur les assaillants qui peuvent heureusement s’abriter dans les tranchées Viets. Du PA Isabelle, à 6 km au Sud, arrivent à point nommé 3 chars qui viennent renforcer la première et la deuxième Compagnies du 8e Choc pour bousculer tous les barrages du Viet-Minh, déborder les résistances et atteindre les positions des mitrailleuses de DCA qui ont été malheureusement repliées en arrière. Il n’a pas été nécessaire de faire appel au BEP.

Au total, les deux bataillons ont eu 20 tués et 80 blessés. Les Français ont fait 22 prisonniers et le Viet-Minh a perdu entre 300 et 400 hommes. Une trentaine de mitrailleuses lourdes ont été détruites. Cette opération, ainsi que plusieurs autres, valent au capitaine de Salins d’être cité à l’ordre de l’Armée.

Deuxième offensive : 30 mars au 4 avril 1954

Le une réorganisation de la défense des PA Dominique et Éliane a été décidée par le colonel Langlais en raison de la faiblesse des effectifs de certains PA.

C’est le au soir qu’est lancée la deuxième offensive Viet sur les hauteurs du flanc Est du Centre principal de résistance, précisément sur les PA Dominique et Éliane dont les relèves ne sont pas encore terminées. La préparation d’artillerie Viet commence à 17 h 30, occasionnant de lourdes pertes à l’artillerie du camp français : 1 pièce de 155 et 4 pièces de 105 détruites dans leurs alvéoles. L’attaque débute à 18 h 30. Le long de la Nam Youn, Dominique 1 est également investi, et une colonne de bo doïs s’engouffre au pied de la colline Dominique 2. Elle est anéantie par les 105 du PA D3 tirant à bout portant et par les mitrailleuses tirant de Dominique 4. À 21 heure, Dominique 1 et 2 ne répondent plus. Éliane 1 tombe également dans la nuit. Le à 10 heures, une contre-attaque est improvisée par 2 compagnies du 8e Choc sur Dominique 2 et une compagnie du 6e BPC sur Eliane 1 avec l’appui de 2 chars. Dominique 2 est une grande colline s’étendant en longueur d’Ouest en Est et culminant à 80 mètres au-dessus de la rizière. Les attaquants sont contraints de se replier par petits groupes et de rejoindre la base de départ. Le repli de la compagnie du 6e BPC engagé sur Éliane 1 s’effectue de la même façon. À 15 heures la contre-attaque calamiteuse a échoué. Tout est terminé. Éliane 2 et Éliane 4, continuellement renforcées, résisteront pendant 4 jours à des attaques incessantes et, le , les bataillons Viets abandonneront le combat sur ces PA.

Dominique 4

La prise de Dominique 2 par le Viet Minh, le , mettait le PA Dominique 4 du capitaine de Salins dans une situation extrêmement délicate. Situé au Nord-Est du Centre principal de résistance, au fond d’un no man’s land en entonnoir entre la piste d’aviation et la Nam Oun, il était dominé à 150 mètres par l’éperon Ouest de la colline Dominique 2 maintenant tenue par l’ennemi. À peine quelques jours après s’être emparé de Dominique 2, l’ennemi manifeste déjà son intérêt pour Dominique 4 en creusant une pénétrante qui atteint le réseau de barbelés défendant le PA. Salins doit alors, toutes les nuits, déclencher une salve d’artillerie sur cette pénétrante et envoyer par-dessous les barbelés un commando ayant pour mission de poser des mines antipersonnel dans cette pénétrante. « Le jour suivant, on entendait les explosions des mines que les Viets s’employaient à détruire. »

La bataille des Huguettes : 31 mars-5 mai 1954

Dès le le PA Huguette 7, au Nord-Ouest de la piste d’aviation, est investi par la Division 308. Elle renouvelle son attaque le et le capitaine Bizard la repousse après un repli stratégique. Dans la nuit du 1er au , celui-ci effectue un commando réussi sur des mortiers de 81 Viets. Le PA Huguette 7 tombe dans la nuit du . Dans les nuits du 3 et , le PA Huguette 6 est durement attaqué par 4 bataillons d’infanterie et 1 bataillon lourd : une contre-attaque est menée par la 2e compagnie du 8e Choc progressant le long du drain avec l’appui des chars, puis par une compagnie du II/1er RCP qui reprend au matin du les positions perdues.

Installation d’un PA Opéra bis

À l’Est de la piste, Dominique 4 a observé à 200 m au Nord un panneau vertical qui se déplace de la Nam Oun vers la piste. Ce sont les Viets qui creusent une tranchée pour aller couper la piste au tiers de sa longueur.

Le , Tourret demande à Salins d’installer un PA Opéra bis sur le drain face à cette tranchée. Avec sa compagnie, ils prennent position le matin dans le drain, très vite repérés par les observateurs de Gabrielle qui, dans l’axe du drain, les font arroser d’obus de mortiers de 60. Creusant des alvéoles dans la paroi du drain, les hommes arrivent difficilement à s’abriter. Une dizaine d’entre eux, blessés, vont se faire soigner à l’infirmerie et rejoignent leurs postes. Comme aucune défense organisée ne peut être réalisée avant la nuit, Salins alerte l’artillerie et effectue le réglage d’un tir de barrage à 10 m du drain pour le cas où les Viets tenteraient une attaque surprise dans la nuit. Ce tir de barrage représente une bande de 60 mètres de long et 20 de large face à la direction de la tranchée Viet, à l’endroit où les Viets pourraient se regrouper avant l’assaut final. Toute la nuit la compagnie reste aux aguets. À 4 heures du matin une sentinelle signale des bruits de voix et cliquetis d’armes face à la position. Tout de suite Salins alerte l’artillerie et demande de déclencher immédiatement le tir de barrage. En moins d’une minute un déluge d’obus s’abat au bord du drain, suivi d’un profond silence. Quand le jour se lève, il ne reste qu’une quinzaine d’armes, fusils mitrailleurs et fusils d’assaut, à quelques mètres du drain. L’ennemi, qui a été anéanti, a cependant réussi à ramener ses tués et ses blessés. Jusqu’à la fin des combats il ne tentera plus jamais d’affronter ce Point d’appui. Et la liaison recherchée entre l’Est et l’Ouest de la piste aura échoué. C’est également le que le commandant Bigeard, avec le 6e BPC, reprend Eliane 1 (au Sud-Est de Dominique 2).

Le les forces Viets de l’Ouest creusent une tranchée qui coupe la piste au tiers de sa longueur. Mais le PA Opéra bis les empêche de faire la liaison avec celles de l’Est. Il y a longtemps que les avions ne peuvent plus atterrir sur cette piste. Mais la tranchée complique encore les parachutages de nuit – bataillons parachutistes et ravitaillements en vivres et munitions- qui ne cessent d’arriver. La moitié tombe chez l’ennemi.

Le , c’est la Fête dans les États Majors et Postes de Commandement. Le camp retranché se faisant grignoter de plus en plus en dépit des renforts qui ne cessent d’arriver, Hanoï a décidé un certain nombre de promotions pour regonfler le moral des troupes. Castries est nommé général, Langlais passe colonel, Bigeard lieutenant-colonel après deux ans dans le grade de commandant, Tourret passe commandant après avoir été mis au tableau d’avancement sur proposition de Bigeard. (Tourret avait eu des accrochages avec Langlais et Castries. Langlais lui avait infligé 15 jours d’arrêt de rigueur avec demande de renvoi sur Hanoï. Trente ans plus tard Tourret faisait écrire qu’il n’attachait pas aux honneurs plus d’importance qu’ils ne méritaient, mais qu’il fut assez surpris que les Castries, Sauvagnac et autres Langlais n’aient pas jugé bon de consacrer 10 minutes à rédiger pour lui un texte de citation). Bizard est promu officier dans la Légion d’honneur et le capitaine de Salins est inscrit premier au tableau d’avancement en Indochine pour le grade de Chef d’Escadron. Cette inscription au tableau d’avancement le faisait passer Chef d’Escadron à 33 ans, 5 ans après sa nomination au grade de capitaine, et 3 ou 4 ans avant tous ses camarades de promotion.

La guerre des Huguettes se poursuit, les Viets maintenant toujours leur pression. Le , 2 compagnies partent d’Opéra pour tenter de reboucher les tranchées autour de Huguette 6. Le maintien du PA devenant trop lourd, Castries autorise Bizard à l’évacuer le par ses propres moyens. Celui-ci en revient avec quelques hommes. Le , c’est au tour de Huguette 1 d’être investi de toutes parts. Le PA tombe dans la nuit.

Castries décide alors la reconquête de Huguette 1 et confie cette opération à Bigeard. Le celui-ci monte une contre-attaque avec le 2e BEP : 2 compagnies partent du PA Opéra et 2 compagnies à partir de Huguette 2. Tous les moyens d’artillerie ont été utilisés pour appuyer cette contre-attaque. Il est même prévu de faire intervenir l’aviation. Mais la coordination entre les axes d’attaque ne s’est pas aussi bien passée que prévu. Castries, qui en suivait le déroulement, fait réveiller Bigeard qui s’était assoupi un moment. Celui-ci voyant l’action mal engagée décide le repli. C’est un échec sanglant : 150 légionnaires ont été tués ou blessés ; et l’on doit dissoudre le 2e BEP. La reconquête d’Huguette 1 était une nécessité pour maintenir au camp retranché une surface vitale et une aire de parachutage minimum, nécessaires au ravitaillement par air de ses unités.

Sa perte a entraîné automatiquement, le , le repli du PA Opéra, isolé en bout de piste, sur Opéra bis, abandonnant ainsi presque les deux tiers de la piste d’aviation. Dès lors ce seront les deux tiers du ravitaillement parachuté qui atterriront en territoire ennemi au bénéfice des Viets. Le déséquilibre devient irréversible. Jusqu’au 1er mai, un certain calme règne sur le Camp retranché. De part et d’autre chacun refait ses forces en réorganisant ses unités et en recomplétant ses approvisionnements, avec bien des difficultés côté Français.

L’Offensive Finale : 1er mai-7 mai 1954

Le 1er mai à 17 heures commence la préparation d’artillerie la plus longue de la bataille. Elle dure 3 heures. Contrairement aux Viets, le Camp retranché n’a presque plus de munitions et ne peut opposer qu’une faible résistance. À l’Est, Eliane 1 tombe en fin de nuit et Eliane 2 résiste. À l’Ouest, le Régiment 88 tâte Huguette 4 et attaque Huguette 5 qui tombe dans la nuit. Dans la nuit du 2 au , l’attaque se poursuit sur Eliane 2 qui résiste toujours et sur Dominique 3 qui tombe à l’aube, découvrant tout le flanc Est de Dominique 4. Les Viets commencent à aménager Eliane 1 et Dominique 3. Des projets de sortie en force s’élaborent dans les États Majors, aussi irréalistes les uns que les autres. Huguette 4 tombe à l’aube du . Dans la nuit du 5 au une sape creusée sous Eliane 2 fait sauter tout le point d’appui. Mais son sommet est réoccupé à 3 heures du matin.

Dans la nuit du 6 au , Eliane 4 et Eliane 10 sont investis ; puis Eliane 2 finit par tomber à 8 heures du matin. À part Dominique 4 qui tient toujours il n’y a plus de résistance à l’Est.

7 mai 1954 « cessez-le-feu général »

À 10 heures, Castries fait savoir que Hanoï a décidé un « cessez-le-feu » général sur le camp retranché à partir de 17 h 30. Cette nouvelle est accueillie avec une grande tristesse, mais aussi avec un certain soulagement, aucune autre issue n’étant envisageable. Dès lors chacun s’affaire à détruire ce qu’il peut de l'armement français pour ne rien laisser à l’ennemi.

Les suites de la défaite

Le à 17 h 30, les combattants de Điện Biên Phủ sortent lentement, par petits groupes, de leurs tranchées et de leurs abris. Guidés par quelques bo-doïs, mitraillette à la hanche, ils se dirigent vers un gué sur la Nam Youn, en direction du Nord-Ouest. Là se trouve un poste de contrôle Viet où ils doivent abandonner tout ce qu’ils possèdent encore, avant de rejoindre une interminable colonne sur la R41, en bordure de forêt. Ils sont assez sereins, heureux d’avoir pu sortir indemnes de cette hécatombe, et relativement optimistes quant à une libération prochaine. Mais ils ne savent pas que le pire est encore devant eux. Ils ne peuvent encore imaginer ce chemin de la mort de 700 kilomètres qu’ils vont bientôt emprunter, et qui retiendra à chaque étape un cimetière de plusieurs dizaines d’entre eux.

Partis environ 8 000 de Điện Biên Phủ, ils laisseront dans ces cimetières, en quatre mois de captivité, 3 300 d’entre eux que les Viets auront laissé mourir sans médicaments et sans soins dans de prétendus « hôpitaux ». Ce sera autant que les pertes subies dans les durs combats du camp retranché.

L'évasion

Ayant été interné quelques mois en 1942 au camp de Miranda en Espagne en s'échappant de la France occupée pour rejoindre l'Afrique du Nord, René de Salins savait que c’était dans les premières heures de captivité qu’on avait le plus de chance de réussir une évasion. La première nuit, progressant en colonne sous l’épaisse frondaison qui surplombait la RP 41, apercevant un layon en direction du sud il signale à ses cadres officiers son intention de l’emprunter pour s’évader. Les cadres de sa compagnie décident de le suivre et tous quittent discrètement la colonne. L'objectif est de gagner les hauteurs surplombant vers le sud la cuvette de Điện Biên Phủ et, pour se procurer la nourriture leur permettant de rejoindre le Laos, de prendre contact avec les tribus Moïs favorables aux Français. C’est ainsi que cette troupe de fugitifs vécut une dizaine de jours en pleine nature dans une zone occupée par une division Viet, observant des bataillons en bivouac dans les vallées, se retrouvant à 10 m d’une sentinelle en faction, traversant de nuit des colonnes en mouvement. Ayant épuisé leurs réserves, ils sont contraints de prendre contact avec un village Moï. L’accueil des femmes et des enfants parait au début amical, mais rapidement les Français sont encadrés par des hommes fusil en main réarmés par les Viets pour assurer l’ordre dans ces régions. L'évasion vers le Laos est un échec et c’est poings liés que le capitaine de Salins et ses hommes sont ramenés au camp de prisonniers le plus proche.

La longue marche

Avant d’entamer la longue marche, l’encadrement Viet constitue deux groupes d’une centaine d’officiers chacun. Le capitaine de Salins est nommé par ses camarades chef du premier groupe. C’est une servitude peu agréable qui consiste à distribuer le matériel de cuisine à emporter et, pour montrer l’exemple, d’en conserver une partie à porter sur un balancier tout le long du parcours. C’est au cours de la première étape qu’un de ses camarades de l’État Major de Castries lui apprend qu'il a reçu 3 citations dont 2 à l'ordre de l’Armée, qu'il est promu officier de la Légion d’honneur, et qu'il est inscrit premier au tableau d’avancement pour le grade de Chef d’Escadron.

Le camp no 1

Après un mois de longues marches, les prisonniers arrivent au camp no 1, près de la frontière chinoise, où se trouvent quelques officiers rescapés et prisonniers depuis plus de 4 ans. Là commencent des séances de lavage de cerveau et de rééducation. Le capitaine de Salins choisit la résistance et refuse d’assister à ces séances. Alors qu'escorté quotidiennement sur les collines pour couper et ramener des bambous destinés à la fabrication de nouvelles baraques Salins tente de minimiser son activité de façon à préserver ses forces, il est dénoncé au chef de camp par le capitaine Lamouliatte comme mauvais exemple, et qui demande qu'il soit mis à l’écart. Il est donc affecté au camp des anciens, situé en périphérie, où il se retrouve voisin de paillasse du colonel Charton, ancien de Cao Bang.

Après de longues négociations à Genève entre Pierre Mendès France et Ho-Chi-Minh, la libération arrive enfin le .

Fin de carrière militaire

Après Điện Biên Phủ, au sortir de camp de détention, handicapé par une anémie non identifiée et une furonculose généralisée, il est rapatrié sanitaire à Paris le . Breveté Technique d'État Major dans la partie chimie, il est affecté au Bureau Armement Études de l'État Major de l'Armée de Terre, chargé de la section Chimie.

Une carrière brisée

En , il constate que sa promotion dans le grade d'Officier dans la Légion d'Honneur dont il avait eu connaissance après la défaite de Điện Biên Phủ ne figure pas dans le Journal Officiel. Une commission d'enquête est constituée à sa demande, présidée par Marcel Bigeard. Les conclusions sont rendues:

- « Le Capitaine Guyot de Salins, parachuté à Điện Biên Phủ le , a participé aux dures sorties effectuées par le 8e Bataillon de Choc de au . Du au , au cours de l’attaque de Điện Biên Phủ, il a été de tous les combats. Très brillant, il se classait parmi l’élite des Commandants d’unités présents à Điện Biên Phủ. [...] à mon avis sa promotion au grade d’Officier de la Légion d’Honneur est méritée. »

Le capitaine Pierre Tourret était en effet parvenu à rayer le capitaine de Salins de la liste des présentations transmises pour régularisation au Haut Commandement. Pierre Tourret était adjoint de Bigeard au 6e Bataillon de Parachutistes Coloniaux et ce dernier l'avait fait passer Commandant. Le même Bigeard, Président de la Commission d'Enquête, ne prit aucune sanction à l'encontre de celui-ci. Après avoir tenté de supprimer sa promotion dans la Légion d'Honneur et de peur que ses défaillances soient dénoncées par le capitaine de Salins, le capitaine Tourret n'hésita pas à noter celui-ci rudement :

- « bilan finalement décevant… sans aptitudes réelles au commandement… combattant très moyen… pas apte à commander dans de bonnes condition un bataillon parachutiste… », retardant de cinq ans sa promotion de Chef d'Escadron, le décidant alors à quitter l'Armée[10].

Des exploits passés sous silence

Les historiens ont relaté la Bataille de Điện Biên Phủ d'après les propos recueillis auprès des chefs de bataillon. C'est donc dans la majorité des versions le récit du capitaine Tourret qui a été retenu pour parler du 8e BPC. Ainsi, un jugement péjoratif est porté sur le capitaine de Salins dans "le 8e Choc à Điện Biên Phủ" d'Henri Le Mire et ses faits d'armes sont passées sous silence[11].

Dans Les 170 jours de Điện Biên Phủ paru en 1984, Erwan Bergot qui a longtemps participé aux combats décrit au mieux tous les efforts consentis par les bataillons pour s’opposer à des éléments cinq à dix fois supérieurs en nombre. Pour cela il a mené une enquête approfondie auprès des chefs de bataillon d’alors. Curieusement, il n’est pas question dans cet ouvrage de la 1re Compagnie du 8e Choc ni du PA Dominique 4, comme s'ils n’existaient pas. Tourret en a en effet fait disparaître jusqu’à l’existence, remplaçant Dominique 4 par un virtuel Epervier qui n’a jamais existé. C’est bien Dominique 4 qui a réellement tenu, sans aucune aide de son chef de bataillon, le secteur compris entre la piste d’aviation et la Nam Youn, renforcé le par l’avant poste Opéra installé en bout de piste par Bizard après que Salins en a dégagé et miné les pénétrantes en provenance de Gabrielle et par l’avant poste Opéra bis. Avant même d’y être installé, Salins avait anéanti l’attaque d’une compagnie Viet par un tir de barrage. Les Viets n’oseront jamais plus s’y affronter, et Bizard s’y repliera le après la chute d’Huguette 1. Le capitaine Bizard écrira plus tard :

- « J’étais installé dans le drain en bordure du terrain d’aviation, la compagnie Desmons étant à mon Est, comme la compagnie de Salins toutes deux entre drain et Nam Oun. Il n’y eut jamais entre lui et Desmons le moindre conflit d’autorité. Ils agissaient de concert en parfaite entente. ».

Roger Bruge, en revanche, ayant pris soin d'interroger de multiples acteurs du conflit pour écrire son livre Les Hommes de Dien Bien Phu (Perrin, 2003), prend en compte davantage de témoignages dans lesquels l'action de René de Salins n'est pas oubliée cinquante années après les faits. Après l'ouverture des archives de la commission d'enquête sur Dien Bien Phu, son livre offre une approche et une vision nouvelles de la dernière bataille livrée par l'armée française.

Tentative de réhabilitation

Constatant son absence aux tableaux d'avancement de 1955, 1956, 1957, le capitaine de Salins se décide à envoyer une lettre à la Direction du Personnel de l'Armée de Terre pour demander que sa situation soit à nouveau revue.

Il est alors affecté le au 501e régiment de chars de combat à Rambouillet et nommé Commandant des Services Techniques du Régiment et Adjoint au Colonel, et notamment chargé de la formation des Officiers de réserve de l'Arme Blindée de la région parisienne par le colonel d'Almont. Ce dernier lui permit de consulter son dossier et découvrit les notes de Tourret. Une requête, restée sans suite, est formulée auprès du Ministre des Armées en vue de constituer à nouveau une Commission. Le Colonel d'Almont le propose le au tableau d'avancement de 1959 dans les termes suivants: