Ligne A du métro de Rennes

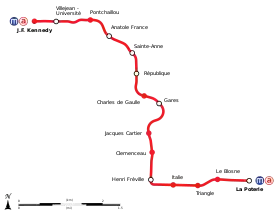

La ligne A du métro de Rennes, ou ligne a selon la graphie officielle, est une ligne du métro de Rennes, dans le département français d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne. Son parcours traverse la ville de Rennes du nord-ouest au sud-est, reliant les stations J.F. Kennedy à La Poterie.

| Ligne A | ||

| ||

| Réseau | Métro de Rennes | |

|---|---|---|

| Terminus | J.F. Kennedy - La Poterie | |

| Communes desservies | 1 : Rennes | |

| Histoire | ||

| Mise en service | ||

| Exploitant | Keolis Rennes | |

| Infrastructure | ||

| Conduite (système) | Automatique (VAL) | |

| Écartement des rails | 1 620 mm | |

| Électrification | 750 V continu (Rails latéraux) | |

| Signalisation | Pilote automatique + Signalisation lumineuse complémentaire | |

| Exploitation | ||

| Matériel utilisé | VAL 208 (30 rames depuis 2012) | |

| Dépôt d’attache | Garage-atelier de Chantepie | |

| Points d’arrêt | 15 | |

| Longueur | 9,4[Note 1] km | |

| Temps de parcours | 16 min | |

| Distance moyenne entre points d’arrêt | 611 m | |

| Jours de fonctionnement | L, Ma, Me, J, V, S, D | |

| Fréquentation (moy. par an) |

37,17 millions (2019) 1re/2 (2022) |

|

| Lignes connexes | ||

| Schéma de la ligne | ||

Cette première ligne, qui est la réponse aux problématiques de saturation du réseau de transport en commun et de la circulation en centre-ville, est inaugurée le . Elle fit de Rennes entre 2002 et 2008, la plus petite ville au monde à posséder une ligne de métro. La ligne utilise la technologie du Véhicule automatique léger. Dès sa mise en service, la ligne connaît un franc succès pour atteindre les 145 000 voyages par jour en 2022.

Longue de 9,4 km, 8,56 km ouverts au public, dont 7,6 km traversés en parcours souterrain, elle comporte quinze stations. Depuis son inauguration, le matériel roulant est exclusivement composé de VAL 208.

Histoire

Chronologie

- 1986-1989 : études sur le choix du mode de transport ;

- : vote du conseil municipal approuvant la réalisation d'une ligne de métro ;

- : choix du tracé ;

- : déclaration d'utilité publique ;

- : annulation de la déclaration d'utilité publique ;

- : nouvelle déclaration d'utilité publique ;

- : début des travaux ;

- : réception de la première rame ;

- : première circulation d'une rame en mode automatique ;

- : début de la marche à blanc ;

- : inauguration de la ligne ;

- : mise en service commercial de la ligne ;

- : augmentation de la capacité par ajout de huit nouvelles rames et extension du remisage ;

- : augmentation de la capacité par ajout de six nouvelles rames et extension des ateliers.

Genèse

Le rapport du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) publié dans les années 1970 préconise un Transport en commun en site propre (TCSP) sur un axe d'orientation Sud-Ouest - Nord-Est via le centre-ville pour faire face à la saturation du centre-ville de rennes par la circulation automobile qui s'est développée dans les années 1960 et 1970, face notamment à un réseau de bus lent et peu attractif, et des parkings sont construits partout jusque devant la mairie et la Vilaine est recouverte pour faciliter la circulation[1] - [2] - [3].

La refonte du plan de déplacements urbains de l'agglomération rennaise est à partir de , portée par le maire Edmond Hervé (élu en 1977) qui promit lors de sa réélection en 1983 d'étudier un mode de transport plus efficace que le bus, afin de pallier le risque de congestion qui planait sur le centre-ville de Rennes[3] - [4] - [Cha 1] : 25 % des déplacement s'effectuent sur seulement 0,3 % du territoire de l'agglomération[Cha 2].

Le Syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération rennaise (SITCAR), alors autorité organisatrice de transport urbain, lance entre juin et les premières études en vue de la création d'un système de transport en commun en site propre pour l'agglomération rennaise afin de répondre à l'augmentation progressive de la fréquentation du réseau d'autobus[RM 1] - [5].

Le rapport préliminaire met en évidence plusieurs corridors au départ du centre-ville et en préconise cinq, mis en évidence en gras ci-dessous et en rouge sur la carte ci-présente[3] :

- Corridor Nord-Est et son extension ;

- Corridor Est ;

- Corridor Sud et son extension ;

- Corridor Sud-Ouest ;

- Corridor Ouest ;

- Corridor Nord-Ouest et son extension.

Le SITCAR passe un appel d'offres pour une étude d'opportunité en 1986 afin de définir le mode de transport auquel répondent la SOFRETU et le CODRA qui rendent six mois plus tard, leurs résultats[Nor 1].

La société française d'études et de réalisations de transports urbains (SOFRETU) propose une ligne de tramway reliant Villejean au Blosne, soit en contournant le centre-ville en longeant la Vilaine soit en passant en tunnel sous le centre-ville, estimée à 760 millions de francs pour un tracé en surface et 1,090 milliards de francs avec un tracé comportant un kilomètre en tunnel[3] - [6] - [7]. Ce tracé était basé sur les seuls comptages aux arrêts de bus et présente deux défauts[7] : la non desserte des gares de Rennes et de Pontchaillou et celle du CHR de Pontchaillou.

Le conseil à la décision et à la réalisation en aménagement (CODRA) propose une autre alternative alors inexistante, celle d'un bus guidé à grande capacité[Nor 1]. Le seul bus à grande capacité existant alors est le « Mégabus », un bus bi-articulé de près de 24 mètres de long en service à Bordeaux depuis 1986[3] - [Nor 2]. Le prototype du Mégabus a été présenté en 1985 à Rennes lors d'un congrès du GART et testé en , sans convaincre ni la plupart des élus ni les voyageurs[8] - [Nor 2].

Michel Phlipponeau, président du District privilégie l'hypothèse du « tri-bus » du CODRA qu'il juge plus adapté à l'urbanisme rennais que le tramway qu'il juge trop cher et favorisant une densification trop importante qu'il qualifie de « bourrage urbain »[Nor 2]. Il n'est pas suivi par les élus de la ville et du SITCAR qui choisissent le tramway et poursuivent les études avec la SOFRETU[Nor 2].

VAL ou tramway ?

Le SITCAR, sensible à l'argumentaire de la SOFRETU pour le tramway, lui commande un dossier de prise en considération qui lui est remis en afin de préparer l'octroi de la subvention de l'État[Nor 2]. Elle prend en compte une nouvelle exigence de la municipalité : la desserte du centre-ville en souterrain, ce qui enterre définitivement la piste du Mégabus[3]. En outre, Edmond Hervé refusait que le TCSP passe en surface sur le « plateau piétonnier » mis en place en 1982 car il voulait « que les parents puissent lâcher la main de leur enfant en toute sécurité » sur ce secteur[9] et pour des raisons esthétiques[Cha 3]. Cette desserte en centre-ville fait apparaitre pour la première fois celle de la place Sainte-Anne dans sa variante longue, qui faisait aussi passer la ligne par le centre commercial Alma et desservait Beauregard ; le dépôt était placé à côté de la ferme de la Harpe, zone alors non urbanisée au nord de Villejean[7] - [3].

La même année, le SITCAR émet son propre rapport préconisant une ligne en Y (Hautes-Ourmes - Le Blosne - Centre-Ville - Villejean ou Maurepas) desservie en BHNS ou en tramway et écarte l'idée d'un métro de type VAL ou même d'Aramis, alors en phase d'expérimentation en raison du coût jugé trop élevé, et de deux motifs propres à chaque mode : fréquentation jugée trop faible pour le VAL et risque technologique lié à une technologie propriétaire pour Aramis, dont les essais seront stoppés dès 1987[3].

Le premiers choix d'aménagements sont faits en faveur du tramway, avec notamment l'idée de faire des stations souterraines de 60 m de long entre les places des Lices et de la République pouvant accueillir une unité multiple de deux rames et un matériel Tramway français standard comme ceux du tramway de Grenoble ouvert en 1987[3]. Ce choix technique est similaire à celui retenu sur le tronçon souterrain du tramway de Rouen[3].

La desserte de la gare fut problématique jusqu'au choix du VAL souterrain, en raison de son positionnement sur une faille géologique et du dénivelé d'une dizaine de mètres entre le nord et le sud de la gare, posant d'importants problèmes de génie civil[3]. Plusieurs scénarios furent envisagés pour le passage d'un éventuel tramway, soit en utilisant la voirie existante en passant à distance rue de l'Alma, soit en construisant un nouveau pont au-dessus des voies ferrées, mais aucune de ces propositions ne permettait de desservir convenablement la gare[3]. L'hypothèse d'un tapis roulant entre la gare et le pont de l'Alma est même suggéré par certains[Nor 3].

D'abord privilégié, le tramway laissa progressivement place au VAL à partir de l'automne 1987 : en le président du SITCAR Jean Normand reçoit un appel du président de Matra Transport Jean-Pierre Weiss lui indiquant qu'il avait parlé du Véhicule automatique léger (VAL) au maire Edmond Hervé quelque temps avant et souhaite en discuter avec lui[Nor 3] - [Nor 4].

Le choix du mode devient une bataille entre deux industriels français : Alsthom organise en un voyage pour les élus du SITCAR pour leur faire découvrir le nouveau tramway de Grenoble et Matra Transport fait de même en avec le métro de Lille équipé de sa technologie VAL ; Matra organise au printemps suivant un voyage dans deux villes alors intéressée par le VAL, Genève — qui privilégiera le développement de son tramway et la réalisation du CEVA — et Brescia — qui construira bien un métro, mais sans la technologie VAL —[Nor 5].

Le , le conseil municipal vote le principe de réalisation du transport en commun en site propre (TCSP) et le VAL y est évoqué publiquement pour la première fois aux côtés du tramway[Cha 3] - [Nor 6] - [Nor 7] : le premier adjoint Michel Phlipponeau s'abstient et rappelle son opposition obstinée au TCSP, les communistes sont favorables au tramway et la droite (RPR et UDF) sont favorables au TCSP.

La ligne proposée par Matra est assez similaire à celle qui a été construite avec quelques différences notable et est reprise dans le second dossier de prise en considération (DPC) établi conjointement par Matra et la SOFRETU, commandé en [Cha 3] et remis en [3] - [Nor 8] - [Nor 5] : le garage-atelier et Poste de commande centralisé (PCC) était envisagé dans la zone agricole au sud de la Lande du Breil et la partie aérienne au sud devait commencer dès l'actuelle station Clemenceau. Cette ligne reprend le tracé de la ligne de bus no 8[10]. Le dossier montre que, malgré le coût supérieur du VAL par rapport au tramway il restait raisonnable et permettait de pallier deux obstacles pour le tramway : l'étroitesse des rues du centre historique et la géographie des abords de la gare[F 1]. Selon Michel Phlipponneau, Matra réussi à convaincre la municipalité en utilisant des « moyens de séduction transposés des pratiques des pratiques de la vente du matériel d'armement » et à lui faire payer l'étude[Mar 1].

1989, un tournant décisif

En , Edmond Hervé est réélu au premier tour et sa municipalité poursuit le projet[Nor 9]. En , une seconde étude est commandée à la SOFRETU et est livrée au mois d' suivant[7] : il reprend le tracé nord-sud pour la desserte du centre-ville et le schéma général en Y ou en « tau » avec la branche nord-est vers les Gayeulles via les prairies Saint-Martin. Ce tracé était estimé à 82 000 voyageurs par jour, contre 73 000 pour le tracé initial en tenant compte de l'estimation revue à la baisse par rapport aux études de Matra[7]. Cette branche vers les Gayeulles n'aurait pas été sérieusement étudiée et un programme immobilier mené à côté des prairies en 1993 l'a rendu impossible[7].

L'élu d'opposition Jean-Pierre Dagorn, farouche opposant au métro, créa notamment le « collectif pour un référendum sur le VAL » en 1989 qui réalisera une pétition ayant recueilli 60 000 signatures[11]. Le président de la Société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise (SEMTCAR), Jean-François Blache, affirma dans une interview en 1997 que « le débat Val (16 millions de francs la rame) tram (15 millions) est un faux débat. Ce qui coûte cher, ce sont les choix d’insertion dans la ville »[12].

À l'automne 1989, 500 rennais sont invités à une visite du métro de Lille et du tramway de Grenoble ; il en ressort selon Jean Normand que le VAL lillois est majoritairement apprécié[Nor 10] - [Nor 11]. La même année, Alsthom expose un TFS de type Grenoble à la foire internationale de Rennes, après avoir tenté de l'exposer devant l'hôtel de ville et distribue un dépliant reprenant des informations provenant des bureaux de la SOFRETU qui n'avaient pas encore été révélés aux élus, cette manœuvre n'a pas été appréciée par le maire Edmond Hervé[Nor 12] - [Nor 13].

Le , le maire de Rennes Edmond Hervé fait voter au cours du conseil municipal la réalisation d'un transport en commun en site propre dans la ville. L'opposition, parmi lesquels les écologistes menés par Yves Cochet, préférait un tramway au VAL. Leurs arguments contre le métro étaient le coût pharaonique du projet[13] - [14] (deux lignes de tramway pouvant être construites pour le prix d'une ligne de métro) et le choix d'un moyen de transport en commun qui ne s'oppose pas frontalement l'automobile (« reconquête » de la ville par le tramway)[F 1]. Le maire était quant à lui hostile à un mode de transport lourd en surface, estimant que cela posait trop de problèmes de sécurité et expliquait que, d'après les études menées, la différence de coût entre le VAL et le tramway n'était pas si importante[4]. Un autre argument en défaveur du tramway est l'absence de véritables banlieues à Rennes en raison de l'atypique schéma de cohérence territoriale et du concept de la « ville-archipel »[15]. Cette urbanisation particulière annihile l'avantage du tramway face au métro, celui de desservir la périphérie à un coût raisonnable, les communes limitrophes étant trop éloignées et pas assez denses pour un mode lourd[15].

C'est finalement le VAL qui est choisi à une large majorité de 43 voix sur 59 votants, après une séance retransmise sur la chaine de télévision locale TV Rennes ayant duré huit heures, jusqu'à 4 h du matin[13] - [Cha 3] - [Nor 14]. Le lendemain le SITCAR vote à son tour et sur 24 communes membres, 19 votent pour, quatre contre et une s'abstient[Cha 3]. Pour les autres communes du SITCAR qui ont délibéré dans les semaines qui précèdent, les conseils municipaux de 17 d'entre elles ont voté pour le VAL, quatre pour le tram et celui de Cesson-Sévigné s'est abstenu[Nor 11].

Le tramway moderne, ici celui de Nantes.

Le tramway moderne, ici celui de Nantes._-_TBC_(Gare_Saint-Jean%252C_Bordeaux_*_hiver_1999).jpg.webp)

Le système Aramis, qui n'a jamais dépassé le stade expérimental, a été brièvement évoqué.

Le système Aramis, qui n'a jamais dépassé le stade expérimental, a été brièvement évoqué.

Une gestation difficile et une opposition forte

Après la choix du mode, c'est au tracé d'être choisi : dès 1989, le tracé d'orientation nord-ouest - sud-est est confirmé, avec 3,5 km de tunnel sous le centre-ville et 5,5 km de viaduc dont près de 3 km au Blosne et 2 km à Villejean pour des raisons de coût[Nor 15] - [Nor 16].

Le mois de est important concernant l'insertion aérienne de la ligne[Nor 16] : côté nord à Villejean, le franchissement aérien du tracé initial au dessus des prairies Saint-Martin et de la ligne de Rennes à Saint-Malo - Saint-Servan est vite abandonné, ne reste alors que la partie aérienne traversant l'hôpital de Pontchaillou, puis survolant le cours puis la dalle Kennedy, traverse une barre d'immeuble pour s'achever au delà de la rocade sur la plaine d'aventures[16]. Côté sud, la ligne devait être en viaduc à partir de l'avenue Henri Fréville, au niveau du croisement avec le boulevard de l'Yser et ce jusqu'à son terminus aux Hautes-Ourmes[Nor 17].

Le tracé aérien provoque une forte contestation des riverains nécessitant de revoir l'insertion malgré le surcoût de ce choix[Cha 4] - [17] - [16] : le cours et la dalle Kennedy seront desservi en tunnel tandis que le franchissement de l'immeuble, de la rocade pour rejoindre la plaine d'aventures est abandonné et le garage-atelier est relocalisé au sud de la ville. Au Blosne, les co-propriétaires des rues d'Espagne et de Suisse se sont particulièrement inquiétés pour la valeur de leurs logements et par la crainte de voir les voyageurs pouvoir regarder dans leurs logements ; la contestation était en revanche plus faible le long des boulevards de Yougoslavie et des Hautes-Ourmes[Nor 17]. Le boulevard de l'Yser aurait dû être coupé par l'ouvrage en raison du profil de la ligne ; seul le tronçon le long du boulevard des Hautes-Ourmes est maintenu en viaduc[Nor 17] - [Nor 18].

La traversée en surface côté nord est maintenue sur le site hospitalier de Pontchaillou malgré l'opposition de la commission médicale et d'une partie du conseil d'administration, craignant les nuisances sonores et visuelles[Nor 19]. Ainsi, la ligne ne compte plus qu'un kilomètre en surface[Cha 4].

Le SITCAR valide le tracé le puis par le conseil municipal de Rennes le lors d'une séance perturbée par les opposants au métro[Cha 4] - [18]. Choix est fait notamment de passer en tranchée couverte sur les section où le VAL devait passer en viaduc[Nor 20].

L'avant-projet sommaire est adopté le par le SITCAR avec 85 % des voix[Cha 5]. Entre mai et , la première enquête publique a intéressé près de 3 000 personnes[RM 1]. L'objectif est de lancer le chantier en 1995, avant les élections municipales, pour une mise en service en 1997[19] - [20].

En 1992, le SITCAR est dissout et Rennes District reprend la compétence transport, qu'elle délèguera tout comme la maitrise d'ouvrage à une nouvelle structure[Cha 5] - [Nor 21] : la SEMTCAR. Un temps envisagé, la mise en place d'une concession est abandonnée en raison du risque important de surcoût et la construction est confiée à la SEMTCAR[Nor 22]. La solution de la maitrise d'ouvrage en régie direct a aussi été envisagée[Nor 23]. La même année, Jean-Pierre Dagorn qui dès se lance dans une croisade pour obtenir un référendum et obtiendra 45 000 signatures sur l'ensemble des communes du district, ira jusqu'à commander un sondage auprès de l'institut BVA dont les résultats montraient que 54 % des Rennais interrogés étaient contre le métro[11]. Il transformera par la suite son collectif en « comité pour l’alternative au VAL » et se mit à défendre l'idée d'un retour du tramway, voyant qu'Edmond Hervé était inflexible sur son projet[11] - [21]. La commission d'enquête rend un avis favorable sans réserve le après avoir recueilli 50 000 signatures dont 43 000 demandant un référendum[Cha 5] - [22]. De leur côté, les écologistes veulent eux aussi un référendum et souhaitent « deux [lignes de] trams au lieu du VAL »[21].

L'opposition au métro ne s'arrête pas aux portes de Rennes. En , Michel Delebarre, ministre des Transports du gouvernement Rocard II, confirme aux élus rennais que la subvention sera égale à celle que l'État verserait pour un tramway soit 350 millions de francs[Nor 24]. Jean-Louis Bianco, ministre des Transports du gouvernement Bérégovoy, relève cette subvention à 500 millions de francs pour conserver une cohérence avec le projet de VAL toulousain[F 1] ; subvention qui ne sera pas signée avant les législatives de 1993. À l'inverse, une association dénommée Val-bus-train voit le jour à l'initiative de l'infirmière et militante associative Lucette Pouyollon pour défendre la réalisation du VAL[Nor 25].

Une première déclaration d'utilité publique...

Le , alors que la SEMTCAR entre réellement en fonction[Nor 21], l'avant-projet détaillé est adopté par 74 % des élus de Rennes District et le projet est déclaré d'utilité publique le [Nor 26] - [Cha 5]. Le projet était estimé à 2,733 milliards de Francs pour une mise en service en 1998[19]. En , des manifestations anti-VAL ont lieu[19] et en les élus de la majorité envisagent d'abandonner le projet[Nor 27]. Lors de l'alternance politique, Bernard Bosson, ministre des Transports du gouvernement Balladur, réduit en la subvention prévue de l'État de 500 à 372,8 millions de francs (56,83 millions d'euros), après avoir envisagé de la supprimer, exprimant son hostilité envers ce qu'il qualifiait de « métro par habitant le plus cher du monde[5] ». La réduction se fait en se basant sur l'hypothèse la moins coûteuse, celle du tramway estimé à 1,68 milliards de francs[19]. Edmond Hervé, qui est aussi secrétaire d'État chargé de la santé, est quant à lui fragilisé par l'affaire du sang contaminé et perd son siège de député de la deuxième circonscription d'Ille-et-Vilaine aux élections législatives de 1993[Nor 28] - [23].

Le , le conseil de district valide le plan de financement et le un premier coup de pelle symbolique effectué par Jean Normand a lieu place de la République pour lancer les travaux préparatoires, tandis que le protocole de financement de l'État n'est toujours pas signé[Nor 29] - [Nor 30]. Mais les ennuis administratifs et juridiques continuent avec l'annulation le de cette déclaration d'utilité publique à la suite d'un recours déposé par Yves Cochet, les données financières ayant été jugées insuffisantes[5] - [17]. Une partie de l'avant-projet détaillé n'a pas non plus été intégrée dans le dossier soumis lors de la première enquête publique[F 1]. Au mois d' suivant, Edmond hervé ne s'avoue pas vaincu et déclare que « les électeurs trancheront »[Cha 6].

Afin de financer le métro et de réduire le recours à l'emprunt, le versement transport (VT) a été significativement augmenté à partir de 1990, passant de 1,05 à 1,75 % de la masse salariale des entreprises de plus de neuf salariés, ce qui provoqua l'ire de nombreux chefs d'entreprises notamment ceux de l'agro-alimentaire et regroupés au sein de l'union patronale d'Ille-et-Vilaine (UPIV)[17] - [F 1] - [Nor 31]. Ils écrivent une lettre ouverte en dans Ouest-France sur le thème « Votre VAL est trop cher »[Nor 32], éditent des tracts et une campagne reprenant le slogan « 400 milliards de centimes, à ce prix là, le projet VAL, c'est le VAL dingue » est refusée par les afficheurs (dont un, filiale de Matra) et le Bureau de vérification de la publicité en raison du slogan jugé tendancieux à la suite d'une requête des élus ; ils se pourvoient devant le tribunal de grande instance qui les déboutent et reconnait le préjudice pour dénigrement de Matra Transport qui demande des dommages et intérêts[Nor 32] - [19] - [17]. La Chambre de commerce et le conseil général d'Ille-et-Vilaine se sont eux aussi opposés au projet[Nor 33]. Le président du conseil général Pierre Méhaignerie (en poste de 1982 à 2001) explique dans un entretien en 2021, que selon lui « le métro allait conduire à trop concentrer le développement sur la ville-centre »[24].

À l'inverse Citroën, s'estimant trop lourdement taxée, a réussi à récupérer près de 16 millions de francs en 1994 après avoir saisi le tribunal administratif au motif que la firme n'a pas à payer l'augmentation du VT pour un projet n'ayant pas encore été entériné ; toutefois la cour de cassation puis la cour administrative d'appel d'Angers, confirmée par la décision du Conseil d'État du , annulent le recours de Citroën et par la même occasion des autres entreprises l'ayant suivi et l'obligent à rembourser la somme au motif que l'augmentation du VT était légale[19] - [17] - [Nor 34].

Michel Phlipponneau publie en 1995 un ouvrage critique contre le métro et Edmond Hervé intitulé « Un Val à Rennes » où il étrille le métro et plus largement les projets des transports en commun en site propre qu'il juge contraire au schéma d'urbanisation du SDAU de 1983 au programme électoral de 1987 de la liste d'Edmond Hervé[Mar 2] - [25]. Il présente notamment son ouvrage lors d'un débat public organisé le par Ouest-France où il échange avec Jean Normand devant 200 personnes, principalement sur le coût supposé du VAL[26] : Michel Phlipponneau l'estime alors à 5 milliards de Francs en tenant compte de l'inflation (3,5 milliards) et des frais financiers (1,8 milliard) au lieu des 2,7 milliards annoncés tandis que Jean Normand rappelle que la ville de rennes est une des moins endettées de France.

Le , un débat public organisé par le journal Le Monde entre la majorité socialiste et les oppositions de droite et écologistes a lieu[Nor 35] - [Nor 36] : si l'écologiste Yves Cochet y poursuit sa campagne pro-tramway, la droite ne propose aucun projet concret à la surprise des élus socialistes. Le maire socialiste sortant est réélu en 1995 avec 59,45 % des voix au cours d'une élection s'étant apparentée à un référendum sur le métro, faisant de ce qu'il qualifie comme « le plus grand chantier de France pour les années qui viennent » son cheval de bataille pour son mandat[4] - [5] - [23]. Le , le dernier point bloquant, la traversée de Pontchaillou, est réglée lors du conseil d'administration de l'hôpital[Nor 37] : après un vote à égalité (8 voix pour et autant de contre), le président tranche en faveur du tracé aérien.

... puis une deuxième

Remis sur les rails à la suite des élections municipales, le dossier est revu de fond en comble afin d'éviter le risque d'une nouvelle annulation et une nouvelle enquête publique est menée du au et débouche sur un nouvel avis favorable des commissaires-enquêteurs le [Cha 6]. Si l'avis est accompagné de recommandations sur la sécurité des voyageurs et les prévisions d'agrandissement des parc relais il est aussi critique sur les opposants[27] : la commission qualifie les avis des opposants d'« observations infondées, fruit de rumeurs ou affirmations gratuites » et rappelle que « le tramway n'est pratiquement envisageable que s'il passe en souterrain sur 45 % de son trajet » et que sont coût, bien qu'inférieur de 15 %, ne « justifie pas les inconvénients qu'il représente ». La commission fait aussi remarquer que l'hypothèse du Transport sur voie réservée (TVR), certes moins cher que le tram, est aussi contrainte par le passage en souterrain[27].

Les oppositions continuent malgré tout, en le maire du Rheu organise une consultation dans sa commune où l'opposition au métro l'emporte et annonce à la suite de ce vote qu'il votera contre le VAL au conseil du District[19]. Plus tard en , les habitants du quartier de Villejean contestent l'implantation de deux parkings relais aux stations JF Kennedy et Villejean-Université dans le quartier qui dégraderaient la qualité de vie à cause de l'augmentation de la circulation[16].

La seconde déclaration d'utilité publique finalement signée le , après déclassement du domaine public de certaines parcelles pour les besoins du chantier, tandis que la subvention de l'État attribuée en s'éleva finalement à près de 390 millions de francs[Cha 6] - [19] - [28] - [17]. Le marché avec Matra, engagé en est définitivement signé en mais a fait objet d'un recours devant la commission européenne[Nor 38] - [Nor 39] : les requérants estimaient que le marché a été signé après où est entré en vigueur l'obligation de passer des appels d'offres européens. Le recours est rejeté le Modèle:Dat-e par la cour de justice des communautés européennes[Nor 39].

Début du chantier

Les premiers travaux préparatoires de déviation des réseaux débutent dès après la signature de la déclaration d'utilité publique, mais la construction de la ligne à proprement parler débute symboliquement le à la station Clemenceau par l'arrachage symbolique d'une bordure de trottoir par un tractopelle, libéré par la coupure du ruban par Edmond Hervé[Cha 1] - [Cha 7] : c'est le début de cinq ans de travaux. En la construction de la station Jacques Cartier débute à son tour, suivie du garage-atelier en et de la station La Poterie en . À République et Charles de Gaulle, le chantier débute en puis en à J.F. Kennedy, Villejean - Université, Henri Fréville et Triangle[Cha 7]. En , c'est la construction des stations Le Blosne et Italie qui débute, suivie en par Pontchaillou et enfin Sainte-Anne en [Cha 7].

La construction et la réception de la ligne ont été assurées par la Société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise (SEMTCAR) qui était le maître d'ouvrage délégué au nom et pour le compte de Rennes Métropole[Cha 6]. La signalétique de chantier est bleue et jaune avec le slogan « Le VAL au travail »[28].

Trois techniques sont retenues pour construire la ligne[28] :

- 3,770 km de tunnels en tranchée couverte ou en trémie, en utilisant la technique de la paroi berlinoise ;

- 3,765 km de tunnels profond creusés au tunnelier avec une largeur de 6,60 m ;

- 1,025 km de viaducs avec une largeur de 6,30 m.

Le tunnelier, pesant 573 tonnes avec son disque de coupe, est acheminé depuis Tournai avec le navire néerlandais Jérôme H jusqu'à Saint-Nazaire puis par la route en quatre convois exceptionnels au cours de l'automne 1997[Cha 8]. Ce même tunnelier construit par Fives FCB a déjà servi à creuser un tronçon du métro de Lille où il était baptisé « Gilles de Croix » ; propriété du groupement d'entreprises Desquenne et Giral/Impregilo, il est vendu au groupement mené par Campenon Bernard SGE début 1997[29] - [Cha 9] - [30] - [31]. Le disque de coupe a un diamètre de 7,73 m[32], et servit à creuser 500 m3 de terre par jour, nécessitant l'attention continue de 17 personnes[Cha 9]. Son couple de rotation est de 13 000 000 N m et nécessite une puissance de 1,28 mW sur les 1,76 mW nécessaires au fonctionnement de l'engin[33] - [34].

Le , il est baptisé « Perceval », pour le jeu de mots entre le verbe « percer » et « Val », la technologie utilisée pour le futur matériel roulant, et est un clin d'œil au nom du chevalier de la légende arthurienne[35]. Ce choix de nom rompt avec la tradition qui consiste à utiliser exclusivement des noms féminins[36]. Comme le veut la tradition, il est baptisé par le jet d'une bouteille de champagne qui se brise sur le flanc de l'engin, effectué par la marraine du tunnelier et présidente de l'association Val-bus-train Lucette Pouyoullon, sous le regard de Sainte Barbe[Nor 40]. Le tunnelier démarre son périple de 3,765 km dès le , depuis la station Clemenceau[37]. Il arrive à Jacques Cartier le [37].

Pour des raisons de sécurité (ventilation des tunnels, accès pompiers) et compte tenu de la longueur de certains tronçons, deux puits ont été creusés, il s'agit des puits[RM 2] :

- Quineleu, entre les stations Gares et Jacques Cartier (rue Quineleu) ;

- Tumoine, entre les stations Anatole France et Pontchaillou (allée Pierre Tumoine).

Le rôle des puits de secours est de permettre l'évacuation des fumées en cas d'incendie mais aussi l'introduction des pompiers et l'extraction des passagers en cas d'urgence absolue[RM 3]. En fin de travaux il ne subsiste en surface qu'une grille de quelques mètres. Les puits descendent jusqu'au niveau du tunnel de circulation des rames[RM 3].

Acteurs du chantier

Près de 400 entreprises interviennent sur ce chantier, en voici la liste des principales[38] :

| Type | Lots | Entreprises (en gras, le mandataire) |

|---|---|---|

| Gros œuvre | Lot 1 (Tunnel foré au tunnelier et stations de Clemenceau à Anatole France) | Campenon Bernard SGE, GTM, Pichenot, Razel, Pico, Solétanche |

| Gros œuvre | Lot 2 (Tranchée couverte sud et stations de Henri Fréville à Le Blosne) | Cardinal, Angevin, Legendre |

| Gros œuvre | Lot 3 (Tranchée couverte nord et station Villejean-Université) | Dodin Nord, EI-GCC, Spie Citra Ouest |

| Gros œuvre | Lot 4 (Viaducs de la Poterie et de franchissement de la rocade, ouvrages au niveau du stade et au dessus de la rivière du Blosne et station La Poterie) | GTB, Quille |

| Gros œuvre | Lot 5 (Viaduc de Pontchaillou) | Sogea Bretagne, Sogea SA - Campenon Bernard Ouest |

| Gros œuvre | Lot 6 (Station Pontchaillou) | GTB, Quille |

| Gros œuvre | Lot 7 (Station J.F. Kennedy) | EI-GCC, Dodin Nord, Spie Citra Ouest |

| Gros œuvre | Lot 8 (Remblais en ligne et zone du garage-atelier et VRD de ce dernier) | Charier TP, TPR, Colas, Marc, SCHMITT, SRTP |

| Gros œuvre | Lot 9 (Bâtiments du PCC et du garage-atelier) | CBL |

| Système VAL et équipements liés | Siemens Transportation Systems | |

| Maître d'ouvrage | Rennes Métropole | |

| Mandataire du maître d'ouvrage | SEMTCAR | |

| Maitrise d'oeuvre | Systra, Ingerop, EEG Simecsol | |

| Contrôle technique | Apave, Veritas | |

| Coordinateur SPS | Systra, EEG Simecsol |

Treize équipes d'architectes se sont occupé des quinze stations, des viaducs et du garage-atelier, choisis par appels d'offre européen au début des années 1990[39] - [Cha 7] :

| Ouvrage | Architectes |

|---|---|

| Garage-atelier | Jérôme Brunet et Éric Saunier avec Avant-Travaux Architectes |

| La Poterie et les viaducs | Norman Foster |

| Le Blosne | Isabelle Geslin |

| Triangle et Italie | Atelier Bernard Kohn et Atelier du Canal |

| Henri Fréville | Atelier de l'Île (Dominique Brard, Olivier Le Bras et Marc Quelen) et Monsieur Robaglia |

| Clemenceau | Jean-Pierre Chouzenoux et Yvan Roginski |

| Jacques Cartier | Philippe Lair et Jean-Paul Roynette |

| Gares | Thierry Le Berre et Jean-Luc Le Trionnaire |

| Charles de Gaulle | Atalante Architecture (Laurent Gouyou-Beauchamp, Pierre Bolze et Simon Rodriguez-Pages) |

| République et Anatole France | Pascal et pierre Prunet |

| Sainte-Anne | Martine Weissmann et Jean Léonard |

| Pontchaillou | Joël Yves Gautier |

| Villejean - Université et J.F. Kennedy | Manuelle Gautrand |

Perceval, un travail mouvementé

Le creusement est mouvementé, neuf effondrements sont recensés en 1998 et 1999, essentiellement de la chaussée, dont certains provoquent des dégâts dans les immeubles voisins[40] - [41]. En effet, le sous-sol du centre-ville de Rennes est de nature hétéroclite, du fait de la présence de cavités, de la proximité de l'ancien lit de la Vilaine, et des cratères provoqués par des bombes de la seconde Guerre mondiale, renforçant ainsi cette instabilité[37].

Le , la construction de la station Italie provoque un affaissement de terrain déstabilisant une grue de 42 m de haut et nécessitant d'évacuer les 150 habitants de l'immeuble menacé en cas d'effondrement de la grue qui sera finalement démonté[Cha 10]. En parallèle, l'entreprise GTB chargée de construire les piles métalliques en forme de V du viaduc de la Poterie juge les structures trop légères en cas de collision, retardant le chantier de deux mois sur ces sections le temps que les experts tranchent la question (une expertise amiable en conclue de continuer come prévu) ; l'entreprise dépose un référé auprès du tribunal administratif, qui ordonne le un second rapport d'expertise, mais est mise en demeure par la SEMTCAR de continuer le chantier selon les plans initiaux[28] - [42]. Les études et travaux complémentaires rajoutent six millions de francs, mais les pénalités appliquées à l'entreprise ont été levées en , le chantier global de la ligne n'ayant pas été impacté[42]. En , un foreuse utilisée dans le quartier de Villejean coupe accidentellement un fourreau de 3 600 lignes téléphoniques, privant 5 000 habitants de téléphone pendant 48 heures[43].

Le , Perceval provoque un fontis profond d'un mètre au niveau de la voie 5 de la gare de Rennes[Cha 11]. Le , soit onze jours après son départ de la station Gares, un affaissement est signalé sur le boulevard Magenta, aspirant dans le trou une Volkswagen Golf IV stationnée ; le trou est comblé par l'injection massive de béton[43] - [Nor 41] - [Nor 42]. Le , il provoque un second trou sous le même axe, durant son redémarrage[37] - [41]. Le , un trou se forme sur le parking devant la MCE, où Marylise Lebranchu — alors secrétaire d'État au commerce — tient un discours ; le trou, causé par l'effondrement du remblaiement de trous d'obus datant des bombardements de 1944, nécessitera un mois d'arrêt le temps d'injecter du béton[Nor 42] - [Nor 43] - [41] - [Cha 12]. Les 15 et , il provoque deux nouveaux effondrements rue du Vieux-Cours et rue Jules-Simon vers les halles centrales, ce dernier provoquant la remontée d'une mousse blanche ; le trouve est rebouché au béton. Le , le tunnel est redémarré est provoque un second trou dans cette même rue puis une remontée de mousse venant du sas sous pression de Perceval quatre jours plus tard[Cha 13]. Le tunnelier redémarre le parcours une quinzaine de mètres et provoque un nouvel effondrement qui aurait pu être dramatique[Cha 13] - [Nor 43] : il s'est formé juste après le passage d'un balayeuse municipale. Ces incidents ralentissent l'évolution du tunnelier qui reste à l'arrêt durant quatre mois, consacrés à la consolidation du sous-sol par l'injection de bentonite aussi bien dans le trou que devant la roue de coupe, l'aspiration de l'eau de la nappe phréatique et l'insertion de micro-pieux en fibre de verre dans la couche de schiste : Perceval n'arrive à République que le 26 juillet 1999, sept jours après son redémarrage, au lieu de la mi-janvier initialement prévue[41] - [Nor 43] - [Cha 13].

De nombreuses mesures sont prises pour éviter les effondrements sous le centre-ville[Nor 44] - [Nor 45] - [Cha 12] : coulage d'une nappe de béton au fond du lit de la Vilaine le sans avoir pu mettre à sec le lit en raison du débit trop important, qui est ensuite retirée une fois le tunnelier passé et injection de béton sous la rue d'Orléans et de la place de la Mairie, nécessitant de fermer cet axe à la circulation durant plusieurs mois tandis que la centrale de production de béton est installée sur la place, alors que sa voisine du parlement de Bretagne est elle-même occupée par le chantier de reconstruction du palais du Parlement de Bretagne incendié en 1994[Nor 45].

Un arrêté de péril frappe six immeubles de la rue Pont-aux-Foulons, par crainte d'effondrement des maisons à colombages du XVe au passage de Perceval car cet îlot a été construit sur une ancienne douve remblayée et malgré l'injection de béton et le passage du tunnelier quatre mètres plus bas que prévu[Nor 45] - [Cha 11]. Le , les commerçants et une quarantaine d'habitants sont évacués jusqu'au , un des moteurs hydrauliques assurant la rotation de la roue de coupe tunnelier étant tombé en panne quatre jours avant tandis qu'une des dents de coupe cède ; Ils doivent à nouveau évacuer après le redémarrage du tunnelier le [37] - [41] - [Cha 14]. Finalement, Perceval aborde la station Sainte-Anne le puis Anatole France le après un dernier passage sensible, le canal d'Ille-et-Rance et l'injection de béton rue Noël-du-Fail à titre préventif[37] - [Cha 15] - [Nor 46].

En 1999, plus de huit millions de francs d'indemnisation ont été versés[40] - [41]. Les aléas du chantier rencontrés par le tunnelier ont provoqué de nombreuses rumeurs, outre celle de l'arrivée d'ouvriers turcs « armés de pioches » qui courait depuis le début des travaux, telles l'arrêt définitif du chantier ou arrivée d'un second tunnelier creusant depuis le nord[44].

Le , les équipes de Matra Transport s'installent au garage-atelier afin de préparer l'arrivée du métro tandis que la pose de la voie débute le suivant ; une douzaine d'ingénieurs et techniciens avaient en réalité débuté leur travail à Rennes dès [Cha 16]. La même année, une vingtaine de commerçants ont déposé une requête devant le tribunal administratif pour obtenir une indemnisation pour la baisse du chiffre d'affaires « de 30 à 50 % [...] par rapport aux années précédentes » due aux difficultés d'accès provoqués par les travaux et les fontis provoqués par le tunnelier[45]. À l'instar du chantier du métro de Lille et au contraire de celui du tramway de Strasbourg, le maître d'ouvrage n'a pas procédé à des indemnisations à l'amiable[45].

Les 16 et , 13 000 personnes viennent visiter le tunnel entre les stations Charles de Gaulle et Gares[Cha 14].

La mission de Perceval arrive à son terme le , au puits Tumoine, 200 mètres après la station Anatole France[37]. Découpé au chalumeau au cours des cinq semaines qui suivent, Perceval ne creusa plus : Le groupement d'entreprise auquel il appartenait l'a jugé obsolète en raison d'une usure prématurée ; seule une partie de la roue de coupe a été conservée et stockée au garage-atelier de Chantepie[Cha 17] - [32] - [46]. La même année, les travaux d'équipement et d'aménagement des stations se sont achevés, les rames ont été progressivement livrées entre le et le [Cha 18]. Elle roule pour la première fois en mode manuel cinq jours plus tard, le entre le garage-atelier et le terminus La Poterie puis jusqu'à la station Le Blosne en [47].

Pose de la voie et essais

La pose de la voie avance à un rythme de 80 m par jour et s'achève le à la station Sainte-Anne, la section creusée au tunnelier ayant nécessité préalablement de combler la partie inférieure du cylindre creusé par Perceval pour obtenir une zone plane de 5 m de large[Cha 19] - [Cha 20].

La mise sous tension complète a lieu le et la première circulation d'une rame — La no 02 — sur l'ensemble du parcours a eu lieu le , les essais se limitaient jusqu'alors au tronçon entre le garage-atelier et la station La Poterie[48] - [49]. La première circulation en pilotage automatique a eu lieu le [20] - [50]. Suivit alors la marche à blanc (test de la ligne en conditions d'exploitation réelles) le , date à laquelle Matra Transport remet les clés à l'exploitant[51].

Le weekend des 2 et , les salariés de la STUR et leur famille soit 1 600 personnes ont pu voyager en avant-première et découvrir le garage-atelier et le poste de commande[52].

Inauguration

Entre le 8 et le , la ligne est ouverte gratuitement entre 12 h et 18 h en avant-première où 300 000 personnes purent découvrir la ligne[10] - [53]. Le métro est inauguré le en présence du maire de Rennes Edmond Hervé, de la ministre de la Justice Marylise Lebranchu et de l'ancien premier ministre et maire de Lille Pierre Mauroy — Lille étant la ville où la technologie du VAL vit le jour — qui s'est conclue par une grande cérémonie place de la République avec défilé de bus, show pyrotechnique, bagadoù et une maquette taille réelle d'une rame s'élevant dans les airs devant près de 3 000 spectateurs, voire bien plus sur les quais de la Vilaine (peut-être 40 000 personnes selon Ouest-France) puis un fest-noz sur la place de la mairie[10] - [54] - [55]. Le , la ligne A commence son service commercial[10] - [56]. Face au succès du VAL, les critiques se taisent rapidement et le métro devient une illustration forte du succès de la politique des élus socialistes rennais[F 1]. À sa mise en service, la ville de Rennes, dont la population est d'environ 210 000 habitants (et 700 000 pour l'aire urbaine), fut la plus petite ville au monde dotée d'un métro[57] - [58] - [Note 2]. Ce n'est désormais plus le cas depuis les mises en service de la ligne M2 du métro de Lausanne en 2008 — la ligne M1 s'apparentant plus à un tramway —, et de celui de Brescia en 2013 qui relèguent Rennes en 3e position[58].

Le chantier ne connut qu'un seul accident grave[Nor 47] : un ouvrier a fait une chute de dix mètres depuis un échafaudage après s'être penché sur la rambarde qui céda sous son poids et, malgré avoir atterri sur une dalle de béton il pu retourner travailler quelques mois après.

Bilan du chantier et de la mise en service

| Vidéos externes | |

| Reportages de France 3 Bretagne sur le métro rennais. | |

|---|---|

| À Rennes, ouverture du Val au public - 8 mars 2002 | |

| L'inauguration du VAL - 15 mars 2002 | |

| Le métro de Rennes fête ses 10 ans! - 18 mars 2012 | |

Le coût global du projet s'élève à 2,942 milliards de francs selon les calculs de l'avant-projet de , soit environ 448 millions d'euros[59] - [60]. Dans le dossier de prise en considération de 1988, la ligne était alors estimée à 1,7 milliard de francs mais avec un tracé comptant plus de sections aériennes[Nor 48]. L'inflation fait augmenter le coût à 2 milliards en 1989 puis 2,380 milliards en après la réduction des tronçons en viaduc puis 2,580 milliards de francs en [Nor 49].

Le projet a bénéficié d'une subvention de l'État de près de 390 millions de francs et d'un prêt de près de 1,4 milliard de francs de la Banque européenne d'investissement[RM 4] - [17]. La construction de la ligne a nécessité près de trois millions d'heures de travail et a mobilisé 5000 équivalents temps plein[61] - [62].

Les coûts détaillés selon les calculs de janvier 1995 sont les suivants, en euros[59] - [60] :

- Génie civil et équipements non liés : 221 millions d'euros ;

- Système VAL : 65 millions d'euros ;

- Voie, réseaux et parcs relais : 22 millions d'euros ;

- Maîtrise d'ouvrage : 33 millions d'euros ;

- Coût total en valeur 1995 : 448 millions d'euros. Le coût final en 2002 est de 527,17 millions d'euros, ce qui reste moins qu'attendu[63].

Le projet est autofinancé à 53 %, le reste du financement est réparti entre l'État (13 %), la ville de rennes (5 %) et l'emprunt (29 %)[60]. Les derniers emprunts ont étés remboursés en , avec sept ans d'avance[64]. Le retard pris par le chantier a permis d'accumuler près d'un milliard de francs entre 1991 et 1997 via le versement transport et donc de réduire le recours à l'emprunt[F 1].

La mise en service du métro a permis de dégager le centre-ville des très nombreuses lignes de bus, qui arrivaient à saturation et souffraient de nombreux retards. Ainsi dès 1991, le mensuel de la ville de Rennes, Le Rennais, décrivait une situation déjà critique[RM 5] : « on roule à 5 km/h sur la place de la République, 7 km/h bd de la Tour d'Auvergne... il faut patienter plus de trois cycles de feux pour franchir le pont de l'Alma vers le centre-ville. Si rien n'était fait, la situation deviendrait invivable d'ici à dix ans ». Avec un temps de parcours de 16 minutes, le métro a permis un gain de temps de dix minutes comparé aux lignes de bus qui l'ont précédé[56].

Le métro a permis une restructuration d'ensemble du réseau de bus[60] : pour nombre de lignes suburbaines desservant le nord-ouest et le sud de l'agglomération, les anciens terminus situés en centre-ville de Rennes ont été déplacés à proximité des stations de métro situées en périphérie tandis que les lignes majeures ont vu leurs itinéraires simplifiés et leurs amplitudes horaires augmentées[60].

Ces modifications se sont accompagnées de l'ouverture de nouvelles lignes permettant de densifier le réseau dans toute l'agglomération rennaise, notamment des liaisons inter-quartiers[60]. La ligne A a fait bondir la fréquentation du réseau, passant de 33 millions en 2000 à 63,5 millions en 2008 soit une hausse de 99 %[D 1].

Il faudra attendre deux ans pour fiabiliser le fonctionnement de la ligne et sa régularité[65]. La ligne a été labellisée NF service par l'AFNOR en [66] et renouvelée en 2014[67].

Une ligne victime de son succès

Très rapidement, la ligne est victime de son succès, les 16 rames d'origine dont 13 utilisés en service commercial ne suffisant pas à absorber une fréquentation toujours croissante : après seulement 15 jours de service, une 14e rame a été engagée en raison de la très forte fréquentation[68].

Rennes Métropole investit ainsi 28,5 millions d'euros pour l'achat de huit nouvelles rames livrées et mises en service en 2006 et investit cinq millions d'euros pour agrandir le remisage couvert du garage-atelier[69].

Toutefois, ces huit rames supplémentaires ne suffisent pas et ce sont 35 millions d'euros qui sont à nouveau investis pour acheter six nouvelles rames, disposant d'un nouvel aménagement intérieur qui étendu aux rames existantes, mises en service en 2012 et d'une extension des ateliers du garage-atelier qui est livrée en [RM 6] - [70] - [71].

La ligne utilise en 2022 26 rames en service commercial et en conserve quatre en réserve[72]. La capacité de transport maximale à l'hyperpointe a ainsi augmenté de 30 % entre l'inauguration et 2024 passant de 5 700 à 7 500 voyages par heure et par sens[J 1].

Entre février et , 11 des 36 escalators équipant les stations de la ligne sont remplacés de façon prématurée, notamment à République et Sainte-Anne, à la suite d'un nombre important de pannes[73]. Après ces équipements extérieurs, ce sont les 19 escalators intérieurs de sept stations qui sont remplacés entre juillet 2023 et 2025[74].

Tracé et stations

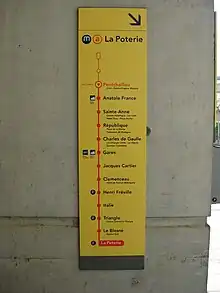

Carte

Tracé

| Vidéos externes | |

| Road movie de la ligne | |

|---|---|

| Première partie, de La Poterie à Gares | |

| Deuxième partie, de Gares à J.F. Kennedy | |

La ligne, d'orientation générale nord-ouest / sud-est allant de J.F. Kennedy à La Poterie est d'une longueur totale de 8,56 km, 9,4 km en comptant le raccordement de 840 m de long jusqu'au garage-atelier, situé au-delà du terminus La Poterie[RM 7]. Elle est essentiellement souterraine (7,535 km sont traversés en tunnel dont 3,770 km en tranchées couvertes et 3,765 km en souterrain profond, creusé par le tunnelier Perceval)[28]. Le reste est composé de différents viaducs (1,025 km) ou ouvrages au sol. La distance moyenne entre les stations est de 611 mètres[Cha 21].

L'interstation la plus longue se situe entre Gares et Jacques Cartier (870 m), tandis que la plus courte est entre Gares et Charles de Gaulle, pour 356 m[Cha 22]. Dans les parties souterraines, les 2 voies sont dans le même tunnel[Cha 23].

La ligne naît au nord-ouest dans le quartier de Villejean : la station J.F. Kennedy est aménagée sous une dalle piétonne et est la seule station du réseau à ne posséder qu'un seul quai et une seule voie utilisée en service commercial, et ne possède par d'arrière-gare outre une zone de garage. La ligne continue en tranchée couverte pour rejoindre la station Villejean - Université puis émerge à la surface pour continuer sur le viaduc de Pontchaillou pour longer l'hôpital de Pontchaillou par le nord et desservir la station éponyme puis plonge sous terre juste avant de passer sous les voies ferroviaires, dans un premier temps en tranchée couverte puis rejoint par une série de courbes et de contre-courbes le long tronçon creusé au tunnelier juste avant d'arriver à la station Anatole France.

Ainsi creusée, la ligne peut s'affranchir de l'étroitesse des rues du centre-ville et la ligne peut ainsi rejoindre la station Sainte-Anne par une série de courbes puis va rejoindre la station République en suivant l'axe nord-sud formé par les rues le Bastard puis d'Estrées et enfin d'Orléans. La ligne continue sous l'axe de la rue Jules-Simon puis s'en écarte pour marquer une grande courbe l'emmenant à la station Charles de Gaulle, située dans l'angle sud-ouest de l'esplanade éponyme puis continue en passant sous le musée de Bretagne pour rejoindre la station Gares. La ligne passe sous les voies de la gare ferroviaire puis, grâce à une série de courbes et de contre-courbes, se replace dans l'axe nord-sud prolongeant celui du centre-ville, ici formé par la rue de l'Alma, et rencontre la station Jacques Cartier puis la station Clemenceau, qui marque la fin du tronçon réalisé au tunnelier. La ligne continue en tranchée couverte sur l'avenue Henri Fréville qui prolonge la rue de l'Alma pour rejoindre la station éponyme puis marque un virage assez serré à gauche pour se placer dans l'axe des rues d'Espagne puis de Suisse, où se situent les stations Italie et Triangle. La ligne serpente alors en cœur d’îlot pour se réaligner sous le boulevard de Yougoslavie et desservir la station Le Blosne puis continue et émerge à la surface via le viaduc de la Poterie sur le boulevard des Hautes-Ourmes qui conduit la ligne jusqu'à son terminus aérien, la station La Poterie. Les voies se prolongent en arrière-gare en double voie puis se prolonge en voie unique et rejoint le niveau du sol, franchit un pont puis le viaduc de franchissement la rocade puis un pont au-dessus de la rivière le Blosne, marquant la limite entre Rennes et Chantepie, avant d'entrer dans le garage-atelier.

Liste des stations

La ligne comporte quinze stations au total. Deux d'entre elles sont aériennes, Pontchaillou et La Poterie. L'implantation des stations réplique le tracé de l'ancienne ligne de bus 8 (Villejean ↔ Hautes Ourmes), la plus fréquentée du réseau avant la mise en service du métro[75].

| Stations | Coordonnées | Communes (quartiers) | Correspondances[Note 3] | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ■ | J.F. Kennedy | 48° 07′ 17″ N, 1° 42′ 41″ O | Rennes (Villejean) | |||

| • | Villejean - Université | 48° 07′ 17″ N, 1° 42′ 14″ O | Rennes (Villejean) | |||

| • | Pontchaillou | 48° 07′ 18″ N, 1° 41′ 36″ O | Rennes (Villejean) | |||

| • | Anatole France | 48° 07′ 05″ N, 1° 41′ 15″ O | Rennes (La Touche) | TER Bretagne (Halte de Rennes-Pontchaillou) | ||

| • | Sainte-Anne | 48° 06′ 52″ N, 1° 40′ 49″ O | Rennes (Centre-ville) | |||

| • | République | 48° 06′ 35″ N, 1° 40′ 45″ O | Rennes (Centre-ville) | |||

| • | Charles de Gaulle | 48° 06′ 20″ N, 1° 40′ 37″ O | Rennes (Colombier - Champ-de-Mars) | |||

| • | Gares | 48° 06′ 14″ N, 1° 40′ 20″ O | Rennes (Saint-Hélier) | TGV inOui, Ouigo, TER Bretagne (Gare de Rennes) | ||

| • | Jacques Cartier | 48° 05′ 52″ N, 1° 40′ 32″ O | Rennes (Villeneuve) | |||

| • | Clemenceau | 48° 05′ 37″ N, 1° 40′ 28″ O | Rennes (La Binquenais) | |||

| • | Henri Fréville | 48° 05′ 16″ N, 1° 40′ 29″ O | Rennes (Italie) | |||

| • | Italie | 48° 05′ 12″ N, 1° 40′ 04″ O | Rennes (Italie) | |||

| • | Triangle | 48° 05′ 11″ N, 1° 39′ 38″ O | Rennes (Torigné) | |||

| • | Le Blosne | 48° 05′ 16″ N, 1° 39′ 15″ O | Rennes (Torigné) | |||

| ■ | La Poterie | 48° 05′ 15″ N, 1° 38′ 40″ O | Rennes (Poterie) |

Intermodalité

La ligne A est en correspondance directe avec la ligne B aux stations Gares et Sainte-Anne et, via la voie publique, à la station République vers la station Saint-Germain de la ligne B et à la station Charles de Gaulle vers la station Colombier de la ligne B. Concernant les trains, elle est en correspondance aux stations Gares et Anatole France permettant d'accéder respectivement à la gare de Rennes et à la halte de Rennes-Pontchaillou.

Stations à thème ou particulières

À partir d'un cahier des charges prévoyant entre autres l'accessibilité aux personnes handicapées[RM 8] et l'utilisation de portes palières[RM 8], un point commun majeur relie les stations : la lumière.

Les quinze stations de la ligne A ont été dessinées et conçues par treize équipes d'architectes différentes avec chacune un style différent[76].

Les stations ont été conçues pour être lumineuses, mais de différentes façons[76] : Lumière naturelle éclairant la salle des billets et/ou les quais (Anatole France, Jacques Cartier ou J.F. Kennedy) ou fibres optiques (Charles de Gaulle) par exemple.

Les cages d'ascenseurs y participent, elles sont toutes conçues pour être des puits de lumière[76].

La ligne compte deux stations aériennes établies en viaduc : Pontchaillou et La Poterie. De son côté, la station J.F. Kennedy est la seule station du réseau à ne posséder qu'un seul quai, la seconde voie dépourvue de quai servant de voie de garage[77] - [78].

Garage-atelier

La ligne compte un garage-atelier situé à Chantepie, au sud-est de Rennes, accessible par une voie de service de 840 m de long prolongeant le viaduc depuis la station La Poterie. D'une surface de 3,5 ha[RM 8], il assure à la fois le remisage et l'entretien des 30 rames VAL 208.

Exploitation

Desserte

La ligne A, dont le fonctionnement des rames est totalement automatique, est ouverte tous les jours de l'année, exception faite du 1er mai[S 1].

En 2022, du lundi au samedi, le service démarre à J.F. Kennedy à 5 h 16 du matin et à 5 h 17 du matin à La Poterie[S 1]. Les dimanches et fêtes, les premiers départs sont effectués depuis chaque terminus respectivement à 7 h 14 et 7 h 15 du matin[S 1]. Du lundi au mercredi, les derniers départs ont lieu à J.F. Kennedy à 0 h 27 et à 0 h 29 à La Poterie[S 1]. Du jeudi au samedi, le service est prolongé jusqu'à respectivement 1 h 27 et 1 h 29 du matin[S 1]. Les dimanches et fêtes, les derniers départs ont lieu respectivement à 0 h 27 et à 0 h 29 comme du lundi au jeudi[S 1].

Pour certains événements durant l'année (fête de la musique, jour de l'an, etc), le service est assuré sans interruption nocturne[79] - [80]. Le reste du temps, les nuits du jeudi au dimanche la desserte est substituée par le réseau de bus nocturne STAR de Nuit : la ligne N1 relie le centre-ville au campus de Villejean, sans toutefois suivre le tracé du métro puisque cette ligne reprend le tracé de la ligne C4, tandis que la ligne N2 se substitue à l'intégralité du tronçon République-La Poterie.

En heure de pointe, il passe jusqu'à une rame toutes les 1 min 30 sur la ligne en semaine, toutes les deux minutes le samedi[S 1]. En heure creuse, la fréquence tombe à une rame toutes les quatre minutes[S 1]. Les dimanches et fêtes, la fréquence est de quatre minutes toute la journée[S 1].

L'intervalle minimal qu'il est possible d'atteindre avec un métro de type VAL est de 60 secondes. Cependant, la configuration de la station J.F. Kennedy, un seul quai en voie unique et sans arrière-gare, limite la fréquence de la ligne à 90 secondes. Il faudrait engager des travaux de prolongement des voies sur une centaine de mètres supplémentaires et la création d'un second quai pour envisager de diminuer la fréquence au-delà. Il est prévu de réaliser cet aménagement, estimé à 75 millions d'euros en 2010, après la mise en service de la ligne B[77] - [78].

La vitesse commerciale de la ligne est de 32 km/h, pour une vitesse de croisière de 60 km/h ; la vitesse maximale est de 80 km/h[81] - [82].

Matériel roulant

Au moment de l'inauguration, 16 VAL 208 circulaient sur la ligne. Le 208 fait référence à la largeur d'une rame qui est de 208 cm. Ses autres dimensions sont 26 m de longueur et 3,27 m de hauteur. En charge normale (4 personnes debout par mètre carré), une rame peut accueillir 158 personnes.

Dès la fin 2003, huit nouvelles rames VAL 208 NG (Nouvelle génération) ont été commandées et livrées à l'été 2006, afin de faire face à la fréquentation de la ligne[69]. Elles sont rejointes à la rentrée 2012 par six nouvelles rames VAL 208 NG2, portant le parc de la ligne à 30 rames, commandées en 2010[RM 9] - [RM 6]. En exploitation normale et pour des raisons de maintenance, 26 rames sont utilisées[J 1].

Ces six nouvelles rames possèdent un aménagement intérieur revu, permettant d'augmenter la capacité maximale à 170 personnes, et a été adopté sur le matériel existant[RM 6]. En 2021, sept rames supplémentaires, des VAL 208 NG3, ont été commandées dans le cadre de l'opération d'augmentation de la capacité de la ligne en 2028 et seront livrées d'ici 2025[72] - [83].

Personnel d'exploitation

En temps normal, aucune intervention humaine n'est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du système puisque chaque rame règle sa vitesse en fonction de l'heure et de la voie ; l'ensemble du réseau est surveillé et géré par les OTS (Opérateur technique système) du poste de commande centralisé (PCC) situé au garage-atelier de la ligne A à Chantepie et placés sous l'autorité du chef du PCC[84] - [S 2] - [S 3] ; il y a un poste de commande par ligne[85]. Au nombre de quatre pour la ligne A[RM 10], ils n'interviennent qu'en cas de panne et pour contacter les voyageurs. En plus de surveiller l'ensemble des rames, le PCC est chargé de mettre en route et d'arrêter le réseau ainsi que de réguler le nombre de rames sur les voies selon les besoins des passagers. Le PCC supervise également l'ensemble des travaux de maintenance qui s'effectuent de jour comme de nuit, comme les travaux en tunnel qui ont lieu lors de l’arrêt d'exploitation du métro.

La salle de contrôle est équipée de nombreux écrans vidéos qui sont reliés aux caméras présentes dans les stations, à partir desquelles les OTS surveillent la sécurité des voyageurs (aussi bien au niveau de l'ambiance qu'au niveau technique)[84] - [S 2]. Par le biais d'ordinateurs, les opérateurs supervisent l'état de l'ensemble des équipements du métro et interviennent en cas de problème[84] : si la situation l'exige, ils peuvent bloquer la rame et réaliser plusieurs actions afin de la faire redémarrer voire la remorquer jusqu'à un garage. Le PCC peut être amené à dialoguer avec les passagers en utilisant les interphones présents dans les rames[84].

En plus des OTS, les six intervenants qualité service (IQS), trois par ligne, sont en relation avec le PCC et assurent sur le terrain l'état des stations et celui des rames[S 4]. Les ouvriers professionnels matériel roulant métro (OPMRM) sont eux chargés de la réparation des rames dans les différents garages-ateliers du réseau et les ouvriers professionnels voies (OPV) sont chargés de la maintenance des voies et des équipements en tunnel[S 5] - [S 6].

583 caméras ont été installées dans les stations de la ligne A et à leurs abords, 20 à 30 par stations et une cinquantaine pour les quatre parcs relais surveillés[86]. Il y en avait 122 à la mise en service en 2002[56].

Incidents et bus relais

En cas de panne prolongée d'une durée de plus d'une heure, bien que le PC métro avertisse le PC bus au-delà de vingt minutes d'interruption[87], des navettes de substitution de bus assurent un service le long de la ligne de métro au plus près des stations. L'absence d'appareils de voies, en dehors des terminus, oblige à une interruption totale de la ligne en cas d'incident, les rames ne pouvant changer de voie pour rebrousser[88] - [89].

Les arrêts desservis, situés pour la plupart au plus près des stations de métro, sont Cours Kennedy (report de la station J.F. Kennedy), Villejean - Université, Pontchaillou, Les Lices, République, Charles de Gaulle, Gare Sud Féval (report de la station Gares), Jacques Cartier, Clemenceau, Henri Fréville, Italie, Triangle, Le Blosne et La Poterie[S 7]. Les stations Anatole France et Sainte-Anne ne sont pas desservies directement par cette ligne, pour la seconde l'arrêt Les Lices est trop éloigné de la station, mais elles le sont par les lignes régulières qui permettent de rejoindre le centre-ville avec la C2 pour Anatole France et le report sur la ligne B pour Sainte-Anne)[S 7].

Les derniers recours notables aux bus relais, palliant des pannes de longue durée, remontent :

- à fin [90], quand deux chiens réussissent à pénétrer sur les voies à la station La Poterie, si l'un d'eux a été rapidement capturé l'autre est remonté jusqu'à la station Villejean - Université, soit à l'autre bout de la ligne, puis a rebroussé chemin et n'a été capturé qu'à la station Sainte-Anne soit plus de quatre heures d'interruption pour intercepter l'animal ;

- au [91] en soirée, à la suite d'un défaut de freinage d'un train près de la station Gares qui a nécessité plusieurs heures d'intervention et la fermeture complète de la ligne de métro.

- au [92], une panne informatique a retardé l'ouverture du métro à 14 h 30 environ. Dès 5 h 30, le bus relais était en circulation.

- au [93], après le jet de chaises sur les voies entre les stations Villejean - Université et Pontchaillou par des personnes en marge des manifestations contre le projet de loi Travail porté par la ministre du Travail Myriam El Khomri. Une rame a notamment percuté des chaises jetées sur les voies, causant d'importants dégâts, et l'arrêt total de la ligne pendant plusieurs heures.

- au [94] quand le train de travaux stationné en journée au terminus J.F. Kennedy, entre deux nuits de travaux d'entretien, a été détecté par le système de pilotage automatique comme une anomalie ; celui-ci s'est mis en sécurité, empêchant la prise de service de la ligne jusqu'à 7 h.

- au [95] - [96], en fin d'après-midi à la suite d'infiltrations d'eau à la station Sainte-Anne faisant disjoncter des équipements électriques. La trafic, interrompu vers 15 h, reprend vers 18 h en mode manuel, puis revient à la normale vers 19 h.

Après , le nombre de jours marqués par des incidents (normalement 1 ou 2 jours par mois) a augmenté (jusqu'à atteindre 5 jours par mois) pour plusieurs raisons, principalement par la hausse du nombre de voyageurs et des mauvais comportements (portes bloquées, signal d'alarme tirés, etc.) et au manque de personnel de maintenance[97].

Un incident, rare mais grave, a eu lieu en à la station République où un enfant de six ans a été grièvement blessé après s'être coincé le pied dans un escalator, entre une marche et la paroi[98].

Il arrive aussi que des accidents arrivent en dehors des horaires de fonctionnement de la ligne[99] : ainsi, dans la nuit du 25 au 26 mars 2022 un homme s'est tué en chutant dans un des puits de lumière du parking relais de la station Villejean - Université vers 3 h 30 du matin puis, trois heures plus tard alors que le service avait repris, un autre homme a fait une chute similaire depuis la main courante d'un escalator de la station Charles de Gaulle mais n'a été que grièvement blessé.

La ligne s'est aussi retrouvée bloquée durant quatre minutes en à la suite d'un sketch du collectif Les inachevés où l'on voit un de leurs membres foncer dans une porte palière en train de se fermer, ce qui casse un ressort de la porte et vaut au collectif une plainte de l'opérateur et une amende de 1 280 euros[100].

Tarification et financement

La tarification appliquée à la ligne est celle du réseau STAR. Les différents titres de transport (tickets sans contact rechargeable ou carte à puce KorriGo) sont valables indifféremment dans le métro ou dans les bus. Des portillons d'accès couplés aux valideurs sont placés aux entrées des stations ; pour valider et ouvrir le portillon, il suffit d’approcher la carte à moins de quinze centimètres des bornes, même dans un sac ou une poche.

En 2022, le financement du fonctionnement du réseau (entretien, matériel et charges de personnel) est assuré par l'exploitant Keolis Rennes[S 8]. Cependant, les tarifs des billets et abonnements dont le montant est limité par décision politique ne couvrent pas les frais réels de transport. Le manque à gagner est compensé par l'autorité organisatrice, Rennes Métropole[S 8].

Trafic

Estimée à l'origine à 77 500 voyageurs par jour, la fréquentation journalière monte au bout de trois mois de service à environ 80 000 voyageurs, à 91 500 voyageurs dès 2003, 130 000 voyageurs en 2011, 140 000 voyageurs en 2014[101] - [D 2] - [D 1] et 145 000 voyageurs en 2022[102].

La ligne a transporté 20 millions de passagers en 2002 lors de sa première année d'exploitation[D 3] et 37,17 millions de passagers en 2019[E 1]. La fréquentation annuelle devait atteindre 38 millions en 2021 selon les prévisions du délégataire établies lors du renouvellement du contrat en 2017[103].

Elle concentre à elle seule 44 % de la fréquentation totale du réseau STAR[104].

Avec l'arrivée de la ligne B du métro, la ligne A a gagné 13 % de fréquentation en plus pour atteindre les 150 000 voyageurs par jour[105].

| Année | Nombre de voyageurs (en millions) | Année | Nombre de voyageurs (en millions) |

|---|---|---|---|

| 2002[D 3] | ~20 (environ) | 2015[E 2] | 33,3 |

| 2003[D 3] | ~21 (environ) | 2016[E 3] | 34,3 |

| 2004[D 3] | ~22,5 (environ) | 2017[E 4] | 34 |

| 2005[D 3] | ~24 (environ) | 2018[E 5] | 35,22 |

| 2006[E 6] | 27 | 2019[E 1] | 37,17 |

| 2007[E 7] | 28 | 2020[E 8] | 23,39[Note 4] |

| 2008[E 9] | 30,1 | 2021[E 10] | 32,7[Note 4] |

| 2009[E 11] | 26 | 2022 | |

| 2010[E 12] | 22 | 2023 | |

| 2011[E 13] | 27,9 | 2024 | |

| 2012[E 14] | 28,9 | 2025 | |

| 2013[E 15] | 29 | 2026 | |

| 2014[E 16] | 32,82 | 2027 |

Projet d'augmentation de la capacité de la ligne

En , le projet d'augmentation de la capacité de la ligne A, qui doit permettre d'attendre une fréquence d'une rame toutes les 66 secondes à l'horizon 2028[J 1] est présentés aux élus de Rennes Métropole. La capacité de transport maximale à l'hyperpointe serait augmentée de 25 % passant de 7 500 à 9 300 voyages par heure et par sens et de 26 à 33 rames en simultané[J 1] - [72].

Baptisé officiellement « Augmentation de la capacité de la ligne a – phase 2 », il repose sur deux points[106] - [RM 11] :

- L'achat de sept nouvelles rames, ce qui ferait passer le parc de 30 à 37 rames (il était prévu de commander six rames à l'origine)[72] ;

- Le réaménagement de la station J.F. Kennedy qui recevra un second quai et le prolongement de 160 mètres de l'arrière-gare, afin de pouvoir y garer jusqu'à sept rames au lieu de quatre actuellement, ainsi qu'un appareil de voie supplémentaire après la station.

Ce dernier aménagement, envisagé de longue date, et estimé à 65 millions d'euros à l'origine puis à 75 millions en 2010[77] - [78], sera réalisé entre 2025 et 2028, tandis que les études préalables auront lieu entre 2020 et 2023. Le coût total de ces deux projets est estimé à 85 millions en 2018[106]. Rennes Métropole engage une concertation publique à ce sujet en novembre 2020[107].

En , Rennes Métropole choisit Siemens Mobility pour la fourniture de sept rames VAL 208 NG3 qui seront livrées d'ici 2025[83].

Le réaménagement du terminus J.F. Kennedy est rendu complexe car l'ajout du second quai doit se faire dans un milieu contraint, entre la structure de la dalle Kennedy et du centre commercial et dont la solution retenue est de le faire en décalé de 52,60 m par rapport à l'existant[J 2], tandis que le prolongement de l'arrière-gare doit passer sous un parking souterrain, longer le parc relais dont les accès devront être modifiés[J 3] - [72] et surtout passer sous l'immeuble du 25-29 avenue d'Anjou, ce qui nécessitera pour ce dernier cas de faire un tunnel bi-tube afin de ne pas toucher à ses fondations[J 4].

La station sera ainsi fermée durant trois mois environ à l'été 2027 pour remplacer la dalle de verre et modifier la salle des billets puis, à l'été 2028, la ligne sera totalement fermée afin de raccorder les nouvelles infrastructures à celles existantes[72]. Les travaux débuteront mi-2024[72].

Lieux desservis

La ligne dessert quelques lieux à vocation touristique ou historique, concentrés majoritairement dans le centre-ville, ainsi que certains points d'animation de la vie rennaise.

Dans le quartier de Villejean, la ligne dessert le campus universitaire (station Villejean - Université[108]), accueillant 32 600 étudiants des universités Rennes-I et Rennes-II et de l'école des hautes études en santé publique, ainsi que l'hôpital de Pontchaillou (stations Pontchaillou et Anatole France[109]).

Dans le quartier de La Touche, la station Anatole France dessert essentiellement la halte de Rennes-Pontchaillou.

Dans le centre-ville, la station Sainte-Anne, située sous la place éponyme, donne accès au centre historique de la ville, et dessert notamment le couvent des Jacobins, qui deviendra en 2018 le centre des congrès de Rennes Métropole[110] et la basilique Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, ainsi que le campus centre et l'école régionale des beaux-arts. La station République, située sous la principale place de la ville, donne essentiellement accès quant à elle au cœur politique de la ville puisqu'elle dessert l'hôtel de ville et l'opéra lui faisant face, ainsi que les palais du Commerce et du Parlement de Bretagne, le musée des beaux-arts et trois édifices religieux : l'église Toussaints la basilique Saint-Sauveur et la cathédrale Saint-Pierre.

La station Charles de Gaulle, située sous l'esplanade éponyme, dessert notamment Les Champs libres, bâtiment regroupant diverses structures dont le musée de Bretagne. Elle dessert aussi deux centres commerciaux (Les Trois Soleils et Colombia)[111], des cinémas, la principale salle de spectacle de la ville (Le Liberté) et la tour de l'Éperon, l'un des plus hauts immeubles de Rennes. La station Gares dessert logiquement la gare de Rennes, ainsi que le quartier d'affaires EuroRennes.

La station Clemenceau dessert l'hôtel de Rennes Métropole, tandis que la station Henri Fréville dessert le centre Alma, le plus grand centre commercial de Rennes[112]. Enfin, l'hôpital Sud est desservi par la station Le Blosne[113].

Notes et références

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Métro de Rennes » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Longueur de l'infrastructure. Longueur commerciale : 8,56 km

- Il est parfois indiqué que le funiculaire souterrain de la ville de Serfaus (Autriche), le Dorfbahn Serfaus, est la plus petite ligne de métro du monde avec une longueur de 1 280 mètres seulement pour quatre stations et une rame, ce qui, en rapport à la taille de la ville, fait de Serfaus la plus petite ville du monde possédant un métro.

- Pour alléger le tableau, seules les correspondances avec les transports guidés ou en site propre (métros, trains, BHNS...) sont données. Les autres correspondances, notamment les lignes de bus autres que les BHNS, sont reprises dans les articles de chaque station.

- Années 2020 et 2021 perturbées par la pandémie de Covid-19.

Références bibliographiques

- Ville de Rennes, Dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la ligne b du métro

- [PDF]Enquête préalable à la DUP de la ligne B, 2011, p. I-172 (485 du .pdf).

- [PDF]Enquête préalable à la DUP de la ligne B, 2011, p. I-159 (472 du .pdf).

- [PDF]Enquête préalable à la DUP de la ligne B, 2011, p. I-173 (486 du .pdf).

- Laurent Fouillé, Comment s’évalue un « bon TCSP » ? Demande à celui qui l’a fait ! » Le VAL de Rennes et son évaluation, Revue Géographique de l'Est

- Fouillé, 2012, p. 1.

- Philippe Chapleau, Le métro de Rennes Métropole : Chroniques d'un chantier, Éditions Ouest-France, (ISBN 2-7373-3001-7)

- Chapleau, 2002, p. 4.

- Chapleau, 2002, p. 10.

- Chapleau, 2002, p. 11.

- Chapleau, 2002, p. 13.

- Chapleau, 2002, p. 14.

- Chapleau, 2002, p. 15.

- Chapleau, 2002, p. 32.

- Chapleau, 2002, p. 39.

- Chapleau, 2002, p. 40.

- Chapleau, 2002, p. 29.

- Chapleau, 2002, p. 41.

- Chapleau, 2002, p. 42.

- Chapleau, 2002, p. 44.

- Chapleau, 2002, p. 45.

- Chapleau, 2002, p. 46.

- Chapleau, 2002, p. 53.

- Chapleau, 2002, p. 47.

- Chapleau, 2002, p. 57.

- Chapleau, 2002, p. 54.

- Chapleau, 2002, p. 55.

- Chapleau, 2002, p. 61.

- Chapleau, 2002, p. 26.

- Chapleau, 2002, p. 60.

- Jean Normand, Le Val de Rennes : Un combat pour la ville, Apogée, (ISBN 978-2843981128)

- Normand, 2002, p. 17.

- Normand, 2002, p. 18.

- Normand, 2002, p. 19.

- Normand, 2002, p. 20.

- Normand, 2002, p. 28.

- Normand, 2002, p. 25.

- Normand, 2002, p. 27.

- Normand, 2002, p. 21.

- Normand, 2002, p. 35.

- Normand, 2002, p. 40.

- Normand, 2002, p. 41.

- Normand, 2002, p. 33.

- Normand, 2002, p. 34.

- Normand, 2002, p. 43.

- Normand, 2002, p. 53.

- Normand, 2002, p. 54.

- Normand, 2002, p. 55.

- Normand, 2002, p. 56.

- Normand, 2002, p. 120.

- Normand, 2002, p. 58.

- Normand, 2002, p. 70.

- Normand, 2002, p. 78.

- Normand, 2002, p. 69.

- Normand, 2002, p. 65.

- Normand, 2002, p. 77.

- Normand, 2002, p. 85.

- Normand, 2002, p. 111.

- Normand, 2002, p. 87.

- Normand, 2002, p. 112.

- Normand, 2002, p. 113.

- Normand, 2002, p. 74.

- Normand, 2002, p. 118.

- Normand, 2002, p. 119.

- Normand, 2002, p. 141.

- Normand, 2002, p. 122.

- Normand, 2002, p. 123.

- Normand, 2002, p. 126.

- Normand, 2002, p. 143.

- Normand, 2002, p. 144.

- Normand, 2002, p. 129.

- Normand, 2002, p. 130.

- Normand, 2002, p. 131.

- Normand, 2002, p. 132.

- Normand, 2002, p. 133.

- Normand, 2002, p. 134.

- Normand, 2002, p. 136.

- Normand, 2002, p. 137.

- Normand, 2002, p. 29.

- Normand, 2002, p. 61.

- Robert Marconis, Métros, V.A.L., Tramways... : la réorganisation des transports collectifs dans les grandes agglomérations de province en France, (lire en ligne)

- Marconis, 1997, p. 147.

- Marconis, 1997, p. 133.

- Ville de Rennes, Rennes Métropole et SEMTCAR, Dossier de concertation - Augmentation capacité ligne A

- [PDF]Dossier de concertation - Augmentation capacité ligne A, 2020, p. 5.

- [PDF]Dossier de concertation - Augmentation capacité ligne A, 2020, p. 14.

- [PDF]Dossier de concertation - Augmentation capacité ligne A, 2020, p. 19-20.

- [PDF]Dossier de concertation - Augmentation capacité ligne A, 2020, p. 21.

Références officielles

- STRMTG :

- STRMTG, « Rapport annuel sur le parc, le trafic et les événements d’exploitation des métros et RER de 2019 », sur balise.documentation.developpement-durable.gouv.fr, (consulté le ).

- STRMTG, « Rapport annuel sur le parc, le trafic et les événements d'exploitation des métros et du RER (hors RFN) 2015 ».

- STRMTG, « Rapport annuel sur le parc, le trafic et les événements d'exploitation des métros et du RER (hors RFN) pour l’année 2016 ».

- STRMTG, « Rapport annuel sur le parc, le trafic et les événements d'exploitation des métros et du RER (hors RFN) pour l’année 2017 ».

- STRMTG, « Rapport annuel sur le parc, le trafic et les événements d'exploitation des métros et du RER (hors RFN) pour l’année 2018 ».

- url=http://www.strmtg.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_accidents_tous_publics_metros_2003_2006_cle2e8479.pdf

- STRMTG, « Rapport annuel sur les événements d'exploitation des métros et du RER (hors RFN) 2007 ».

- STRMTG, « Rapport annuel sur le parc, le trafic et les événements d'exploitation des métros et du RER (hors RFN) pour l’année 2020 ».

- STRMTG, « Rapport annuel sur les événements d'exploitation des métros et du RER (hors RFN) 2008 ».

- STRMTG, « Rapport annuel sur le parc, le trafic et les événements d'exploitation des métros et du RER (hors RFN) pour l’année 2021 ».

- STRMTG, « Rapport annuel sur les événements d'exploitation des métros et du RER (hors RFN) 2009 ».

- STRMTG, « Rapport annuel sur les événements d'exploitation des métros et du RER (hors RFN) 2010 ».

- STRMTG, « Rapport annuel sur les événements d'exploitation des métros et du RER (hors RFN) 2011 ».

- STRMTG, « Rapport annuel sur les événements d'exploitation des métros et du RER (hors RFN) 2012 ».

- Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, « Rapport annuel sur le parc, le trafic et les événements d'exploitation des métros et du RER (hors RFN) : 2013 », sur www.strmtg.developpement-durable.gouv.fr, (consulté le ).