Tramway de Genève

Le tramway de Genève constitue un des trois réseaux de transport en commun de la ville de Genève et de son canton en Suisse. Il est mis en service en 1862 sous forme de tramway à traction hippomobile, remplacé en 1889 par la traction à vapeur puis en 1894 par la traction électrique. Jusqu'à la création de la Compagnie genevoise des tramways électriques (CGTE) en 1900, remplacée par les Transports publics genevois (TPG) en 1977, le réseau était exploité par plusieurs compagnies. De par sa situation géographique, le réseau est transfrontalier et dessert le territoire français, en l’occurrence l'agglomération d'Annemasse.

| Tramway de Genève | ||

Un Stadler Tango à Cornavin. | ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Type | Tramway | |

| Entrée en service | 1862 (traction hippomobile) 1889 (traction vapeur) 1894 (traction électrique) | |

| Longueur du réseau | 33,130 km[1] | |

| Longueur additionnée des lignes | 40,040 km[1] | |

| Lignes | 5 | |

| Stations | 83 | |

| Rames | 117 | |

| Fréquentation | 73,558 millions de voyages (2021) | |

| Écartement des rails | 1 000 mm (voie métrique) | |

| Propriétaire | État de Genève | |

| Exploitant | Plusieurs compagnies (1862-1900) CGTE (1900-1976) TPG (depuis 1977) | |

| Site Internet | www.tpg.ch | |

| Lignes du réseau | ||

| Réseaux connexes | TC du Grand Genève :

|

|

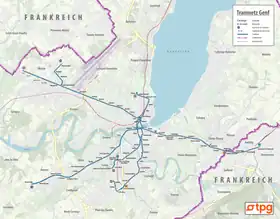

Plan du réseau en . | ||

Le réseau, après avoir compté une quinzaine de lignes à son apogée dans les années 1920, déclina au profit du tout-automobile jusqu'à ne plus compter qu'une ligne en 1969. Sa reconstruction est entreprise à partir des années 1990 pour compter jusqu'à sept lignes puis cinq après la réorganisation de 2011 et les modifications ultérieures. Le réseau est exploité par 117 rames de tramways pour une longueur totale de plus de 33,130 km[1].

Histoire

Genève vit les premiers tramways suisses en 1862, la troisième ligne construite en Europe et fut le deuxième réseau d'Europe derrière celui de Paris[2] - [3]. La ville et le canton possédèrent dans les années 1920 le plus grand réseau suisse de tramways, urbains et suburbains confondus : près de 170 km[4].

Les premiers tramways

_Voiture_34.gif)

Les premières lignes (Genève-Carouge) et (Genève-Chêne) ouvrent en 1862 et 1864, remplaçant les anciens omnibus en service depuis 1833[5] - [6] - [7]. Exploitées de façon distinctes par deux compagnies, avec une première tentative d'unification par la Société anonyme des Tramways de Genève, c'est finalement la Compagnie générale des tramways suisses (TS) qui unifie cette ligne à partir de 1877, qui n'est d'autre que l'actuelle ligne 12[8] - [3]. Le réseau, d'une longueur total de 20 km à voie normale, est électrifié en 1894.

Une seconde compagnie voit le jour en 1887, la Société genevoise des chemins de fer à voie étroite (VE)[8], qui ouvre entre 1889 et 1896 des lignes vers Saint-Julien-en-Genevois, Lancy, Ferney-Voltaire, etc. La configuration de l'agglomération genevoise fait que les grandes lignes ferroviaires ne la dessert pas entièrement, incitant ainsi le VE à développer son réseau vicinal à voie métrique de 75 km de long à traction vapeur, qui s'avéra peu rentable[3].

L'unification

Entre 1900 et 1901, les deux principales compagnies exploitant le réseau, la Compagnie générale des tramways suisses (TS) et la Société genevoise des chemins de fer à voie étroite (VE) sont remplacées par la Compagnie genevoise des tramways électriques (CGTE)[9]. Ce réseau de 14 lignes, auquel il faut ajouter le réseau de la Société du chemin de fer Genève - Veyrier et le chemin de fer Carouge - Croix de Rozon est hétéroclite car les TS exploitaient un réseau à voie normale à la traction à vapeur tandis que le VE exploitait un réseau de 20 km de long à voie métrique partiellement électrifié[9].

La voie métrique, représentant 4/5e de l'infrastructure existante, fut choisie pour unifier le réseau ; les lignes du VE sont électrifiés, nécessitant la mise en service de 99 motrices à deux et quatre essieux réparties en 49 Ce 2/2 et 50 Ce 2/4, portant la nouvelle livrée de la CGTE (caisse jaune vanille et filets bordeaux)[9]. Simultanément, la compagnie CGTE construit un important dépôt atelier sur le site de la Jonction. Ces travaux ont duré cinq ans et fin 1905 le réseau de la CGTE atteint 125,560 kilomètres de long[9].

En 1904, durant près de trois mois, la Compagnie genevoise des tramways électriques (CGTE) exploita la ligne la plus raide de Suisse en adhérence, entre la rue de la Monnaie et la rue d'Italie en passant par la place du Bourg-de-Four. La rampe atteignait 118 ‰, dans la rue de la Cité mais deux incidents de freinage, suivis, le 30 mai, d'une collision avec un fiacre après que le wattman eut perdu la maîtrise des freins, mettent fin à l'exploitation de la ligne le 4 juin. Une reprise est régulièrement évoquée jusqu'au , date à laquelle son démantèlement fut décidé[10] - [11].

En 1907 les voies ex-VE sont renouvelées au profit du rail à gorge et des évitements sont créés sur les lignes à voie unique, les lignes à fort trafic passent quant à elles en double voie[9]. De cette année et jusqu'en 1912, elle exploite le chemin de fer Carouge - Croix de Rozon, repris ensuite par la société du chemin de fer Genève - Veyrier (GV)[9].

La fermeture du tramway de la Cité en 1909 réduit la longueur du réseau à 123,646 kilomètres puis à 118,142 kilomètres après 1912 et la reprise de l'exploitation de la ligne Carouge - Croix-de-Rozon par le GV[9]. En 1909 fut mis en service la ligne gare Cornavin - gare des Vollandes (actuellement gare des Eaux-Vives) par l'avenue Pictet-de-Rochemont[9].

La Première Guerre mondiale perturbe l'exploitation du réseau, le personnel étant mobilisé, l'ensemble des services ne peut pas être assuré. Dès 1920 de nouveaux matériels sont livrés, le parc existant s'avérant insuffisant[9] : Ce 2/4 no 156 à 165, surnommées « Plates-Formes Centrales », Ce 2/2 no 122 à 131, surnommées « Ceintures » et remorques à bogies Ci no 361 à 370.

L'apogée

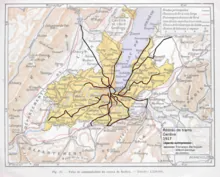

En 1922, le réseau transfrontalier s'étendait sur 169,827 kilomètres, voies de services, de raccordement et de dépôt comprises, était composé de quinze lignes exploitées à l'aide de 145 automotrices, plus les remorques :

- Ligne 1 : (Circulaire) Cornavin via place des Eaux-Vives, boulevard des Tranchées et rond-point de Plainpalais ;

- Ligne 2 : Parc des Eaux-Vives ↔ Rue du Rhône ↔ La Jonction ↔ Stand de Saint-Georges ;

- Ligne 3 : Champel ↔ Cornavin ↔ Le Petit-Saconnex ;

- Ligne 4 : Carouge ↔ Rue Caroline ↔ Avenue du Mail ↔ Place du Cirque ↔ Parc Mon Repos ;

- Ligne 5 : Cornavin ↔ Avenue Pictet-de-Rochemont ↔ Gare des Eaux-Vives ;

- Ligne 6 : Chantepoulet ↔ Châtelaine ↔ Vernier ;

- Ligne 7 : Chantepoulet ↔ Le Grand-Saconnex ↔ frontière ↔ Ferney-Voltaire ;

- Ligne 8 : Molard ↔ Cornavin ↔ Rue de Lausanne ↔ Bellevue ↔ Versoix ;

- Ligne 9 : Rive ↔ Vésenaz ↔ Hermance ;

- Ligne 10 : Rive ↔ Vésenaz ↔ frontière ↔ Veigy-Foncenex ↔ Douvaine ;

- Ligne 11 : Rive ↔ Choulex ↔ Jussy ;

- Ligne 12 : Carouge ↔ Rive ↔ Chêne-Bourg ↔ frontière ↔ Annemasse ↔ Étrembières ;

- Ligne 13 : Quai de la Poste ↔ frontière ↔ Saint-Julien-en-Genevois ;

- Ligne 14 : Quai de la Poste ↔ Grand-Lancy ;

- Ligne 15 : Quai de la Poste ↔ Bernex ↔ Laconnex ↔ Cartigny ↔ Chancy.

Les numéros de lignes apparaissent à cette époque, représentés par un disque blanc avec le numéro en noir, disposé sur le toit des automotrices. Avant cela, elles possédaient une plaque ou une girouette a rouleau sur leurs faces indiquant leur destination.

Déclin du réseau suburbain

_(4557252514).jpg.webp)

La première suppression de ligne, la 8, intervient en 1925 car déficitaire et doublant la ligne CFF Lausanne - Genève[12]. Le réseau ne mesurait plus que 107,782 km ; elle marque le début du déclin du tramway à Genève, car en 1926-1927 une convention entre la CGTE et l'État de Genève fut signée, permettant de remplacer les lignes vicinales déficitaires par un service d'autobus ; la CGTE manque de peu de se déclarer en faillite en 1926, l'État renforce son poids dans la gestion de l'entreprise[12] - [3].

Ainsi les tramways disparaissent du tronçon Choulex - Jussy de la ligne 11 en 1928, marquant le début des autobus à Genève, lorsque la CGTE met en service ses deux premières lignes routières[12]. La même année, la CGTE reprend l'exploitation de la ligne Carouge - Croix de Rozon de la Société du chemin de fer Genève - Veyrier (GV) qui est intégrée à la ligne 12 : durant la semaine, la desserte de la Croix-de-Rozon était assurée par un prolongement de quelques courses régulières Moillesulaz - Carouge et, en raison d'une forte affluence le dimanche, un service distinct du service régulier circula entre Rive et Croix-de-Rozon, sur le disque était alors apposé le numéro 12 en rouge[12].

La section entre Collonges et Veyrier fut fermée et à la même époque, la CGTE reprit la ligne Rive - Veyrier[12]. Cette ligne devint la 5 / 8, B.I.T. - Veyrier les jours ouvrables et la ligne 8, Rive - Veyrier, les dimanches et jours fériés[12]. La ligne 10 est supprimée en 1930 et, en 1932, fut mis en service la boucle de la gare de Genève-Cornavin, surnommée le « carrousel des trams »[12].

Comme la CGTE ne possédait pas les moyens pour acquérir de nouveaux trams, les ateliers de la Jonction furent chargés de transformer et de moderniser le parc des automotrices qui datait du début du siècle, ce qui est fait entre 1928 et 1934, avec un recarrossage du parc[12]. En 1933, la CGTE rachète d'occasion deux automotrices puissante Ce 4/4 no 166 et 167, ainsi que six remorques à deux essieux et à plates-formes fermées C2 no 211 à 216, au réseau des Tramways de Saint-Étienne (France)[12]. Elles furent affectée à la ligne 15 et disparurent à la fermeture de la ligne, leurs moteurs furent récupérés et équipèrent les no 51 et 52.

En 1938 les lignes de trams suivantes furent remplacées par des services d'autobus[12] :

- Ligne 7, Chantepoulet - Grand-Saconnex - Ferney-Voltaire (France)

- Ligne 11, Rive - Choulex

- Ligne 13, Tronçon Carouge - Saint-Julien-en-Genevois (France)

- Ligne 15, Tronçon Bernex - Laconnex - Cartigny - Chancy

Dès 1942, une partie des remplacement de lignes s'effectue en trolleybus[2], à commencer par la ligne 3 dont la largeur de la voirie empêchait tout doublement de la voie[12].

Les lignes 7 et 11 furent ré-exploitées en tramway durant la seconde Guerre mondiale, entre 1941 et 1946 plus précisément, la desserte du stade de Frontenex est maintenue lors de certains matches de l'UGS jusqu'en 1957[12]. En 1941, la longueur du réseau de la CGTE était de 75,757 km ; la ligne 13, qui était devenue la ligne de bus D, renaît en 1944 pour les mêmes raisons, tout comme les tramways sur la ligne 3[12].

Dans les années 1940 les lignes de trams suivantes furent remaniées[13] :

- La ligne 6 devint une transversale les jours ouvrables qui reliait Vernier à Veyrier.

- La ligne 8, Rive - Veyrier, ne fut exploitée que les dimanches et les jours fériés.

- La ligne 5 prit un nouveau tracé, B.I.T. - Sécheron - Cornavin - Molard.

En 1949, le réseau de tramway ne mesurait plus que 71,434 km[13].

Déclin du réseau urbain

Après la guerre, l'intensification du trafic automobile rend nécessaire la modernisation du parc d'où l'achat de 30 motrices et 15 remorques de conception nouvelle mais dès les années 1950, le réseau continue son déclin — à l'instar des réseaux de la France voisine — et, après le réseau régional, le réseau urbain est progressivement converti à partir de 1955[2].

Au cours des années 1950 et 1960, les lignes suivantes ferment[13] :

- Entre juillet et septembre 1950 : ligne 4 (conversion en trolleybus, elle-même convertie en autobus par la suite) ;

- décembre 1950 : ligne 7 (remplacée par ligne d'autobus F) ;

- octobre 1951 : ligne 13 (remplacée par ligne d'autobus D) ;

- juin 1956 : tronçon Rive-Veyrier de la ligne 6 (conversion en autobus, ligne 8) ;

- août 1958 : ligne 9 (conversion en autobus, actuelle ligne E) ;

- septembre 1958 : ligne 5 (conversion en autobus) ;

- octobre 1959 : tronçon Cornavin-Vernier de la ligne 6 (conversion en trolleybus) ;

- décembre 1961 : ligne 2 (conversion en trolleybus).

En 1962 il ne restait donc que deux lignes : la ligne 1 (ligne de Ceinture) et la ligne 12 (Carouge-Moillesulaz) puis cette dernière devient l'unique survivante du réseau en juin 1969 grâce à son fort trafic, bien qu'amputée de certains tronçons dont celui desservant Annemasse, fermé en 1958[13] - [14] - [2] - [3]. Cette ligne demeure la plus ancienne ligne de tramway d'Europe encore en exploitation[15].

Renouveau du tramway et projet de métro abandonné

Le , le Conseil d'État, à la suite des préoccupations du Grand Conseil sur les problèmes de circulation à Genève, décide d'étudier la création d'un plan directeur des transports qui aboutit le par une demande de crédit de 2,5 millions de francs suisses pour mener à bien sa création[16]. Un projet de loi en ce sens est voté le [16]. Le , la CGTE est devenue les Transports publics genevois.

Bien que la ligne 12 assure un quart des déplacements du réseau, le tram possède une image obsolète[14] : véhicules peu confortables, bruyants... En 1987 le réseau reçoit 46 rames Vevey-Düwag dont les caractéristiques et le niveau de confort tranchent radicalement avec l'ancien matériel des années 1950 et renouvelle ainsi l'image de ce mode de transport[14] - [3].

Le , le Grand Conseil vote la réalisation d'un réseau de base à l'horizon 2000-2005, composé de[16] :

- Une ligne de métro automatique entre Rive, au centre de Genève, et Meyrin dont la première phase consiste à la réalisation du tronçon Rive-Cornavin ;

- Un réseau de quatre lignes de tramway, présent dans le plan directeur 1990-1994, dont la réalisation est prévue après 1995 ;

- Une « infrastructure légère » destinée au réseau de bus.

Le projet de métro est finalement abandonné au cours des années 1990[16].

C'est le début du renouveau du tramway genevois, marqué symboliquement en 1992 par l'ouverture complète du nouveau dépôt du Bachet-de-Pesay, en construction depuis 1984, où est transféré le siège des TPG[14]. Une nouvelle étape est franchie en 1995 avec l'ouverture de la ligne 13 (Cornavin - Bachet-de-Pesay), constituée d'un tronçon entièrement nouveau entre le centre-ville et la gare de Cornavin[14]. En 1997, elle est étendue jusqu'aux Palettes pour une longueur totale de 5,9 km, puis l'année suivante la ligne 16 voit le jour, elle est longue de 6,2 km[17]. Le la ligne 13 est rallongée de 2 km de Cornavin jusqu'à la place des Nations par la réalisation du tronçon dit « Sécheron » entamée en 2001[17] - [18]. Ensuite, deux extensions supplémentaires ont lieu : le , le tronçon dit « Acacias » entre Plainpalais et Lancy-Pont Rouge (2 km, en construction depuis 2002)[19] et le , le tronçon Lancy-Pont Rouge - Palettes (1,5 km, en construction depuis 2004)[17] - [20].

Extensions des années 2000

_(5692331619).jpg.webp)

En 2003, la concession fédérale du Tramway Cornavin-Meyrin-CERN (TCMC) est obtenue, permettant d'entamer en décembre 2005 la construction du tronçon de 9 km ouvert en trois tranches[21] : de Cornavin jusqu'aux Avanchets le , jusqu'à Meyrin-Gravière le et enfin la branche Jardin Alpin-CERN le [21].

Depuis 2004, 21 nouveaux trams Cityrunners sillonnent le réseau. Dix-huit autres sont venus depuis compléter la flotte (hiver 2009-2010). Fabriqués dans les usines viennoises du canadien Bombardier, ils mesurent 42 mètres de long et peuvent transporter environ 300 voyageurs. Ils sont en outre les seuls trams urbains bidirectionnels de Suisse, avec portes disposées des deux côtés et cabine à chaque extrémité, et sont les rames utilisables sur le TCMC lors de l'inauguration du tronçon Cornavin-Avanchet, le terminus Avanchet ne disposant pas de boucle de retournement. Ainsi, en cas d'interruption du trafic, le convoi peut repartir dans le sens inverse.

En c'est au tour du Tram Cornavin-Onex-Bernex (TCOB) d'être mis en chantier, son inauguration a lieu le en même temps que la réorganisation du réseau[22], passant d'un système d'axe (avec plusieurs lignes sur un même tronçon) à un système de lignes individuelles.

À l'instar des lignes 15 et 16 de Bâle, les tramways genevois changent de lignes arrivés à certains de leurs terminus. Ainsi, le 12 devient 17 au Bachet-de-Pesay, et le 13 devient 15 aux Palettes, et vice-versa.

Pour l'inauguration de la nouvelle ligne TCOB (Cornavin - Bernex), une commande de 32 tramways bidirectionnels Tango du suisse Stadler a été passée par les Transports publics genevois[23].

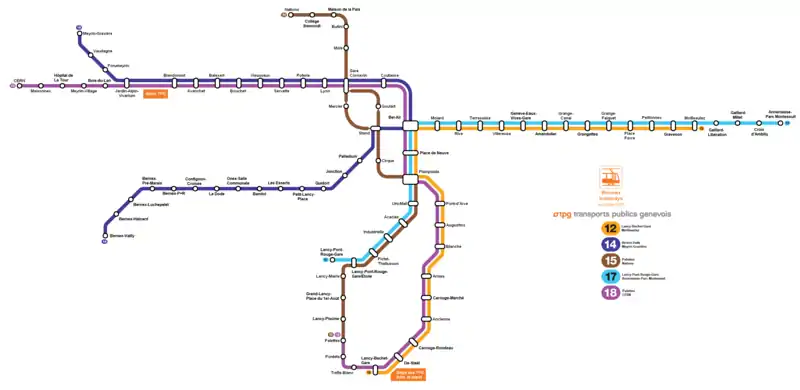

Le réseau depuis décembre 2011

Le , le tronçon TCOB (Tram Cornavin-Onex-Bernex) entre Coutance et le parc relais de Bernex est mise en service et le réseau simplifié[24]. Le réseau passe d'un système d'axe (avec plusieurs lignes sur un même tronçon) à un système de lignes individuelles afin de faciliter la gestion du réseau et éviter qu'un incident isolé ne perturbe par effet domino une importante partie du réseau. Les lignes 13, 16, 17 et 18 sont supprimées pour ne conserver que les lignes 12 et 15, inchangées, et la ligne 14, reprenant la desserte du CERN sous forme d'une branche d'une part et prolongée à Bernex par le TCOB d'autre art.

Des pôles d'échanges entre les lignes sont situés aux arrêts suivants[24] : Bel-Air, Gare Cornavin et Plainpalais.

Avec la fin du maillage, les TPG espéraient pouvoir augmenter les vitesses commerciales de leurs véhicules. Peu de réseaux en Europe utilisent un réseau maillé comme celui-ci, le tramway de Strasbourg constituant une exception notable. Cette nouvelle organisation a cependant reçu un accueil globalement négatif de la part de la population et a été plusieurs fois remise en question, les usagers pointant l'absence de site propre en centre-ville et des correspondances aux pôles d'échanges pas toujours sécurisés, l'EPFL de son côté préconise dans une étude le retour des lignes 13 et 16 afin de rétablir une liaison directe vers la gare de Genève-Cornavin depuis Carouge et Moillesulaz[25] - [26].

Le la ligne 18 est remise en service, entre Stand et le CERN afin de simplifier la ligne 14 qui était la seule ligne à branches du réseau[27].

Ce retour ne règle pas pour autant l'absence liaison directe vers la gare, que les TPG tentent de combler par la création de la ligne de bus 27 mais, devant la pluie de critiques contre cette ligne, elle est finalement remplacée le par un prolongement de la ligne 18 jusqu'à Carouge, rétablissant ainsi cette liaison[28].

Le refus de la population, à plusieurs reprises en 2014 et 2017, par votation de la hausse des tarifs entraîna en 2014 la réduction de l'offre du réseau de tramway jusqu'au 9 avril 2018 où le réseau retrouve finalement son offre antérieure grâce à une modification de la loi cantonale fixant un seuil de prestations minimum ; de plus, les services partiels de la ligne 12 et la ligne 18 abandonnent le terminus de Carouge-Rondeau au profit du Bachet-de-Pesay, site de la future gare de Lancy-Bachet du CEVA[29].

Le , le réseau redevient transfrontalier avec la mise en service de la ligne 17 qui dessert Annemasse au départ de la gare de Lancy-Pont-Rouge, sa mise en service se fait conjointement avec celle du réseau express transfrontalier Léman Express[30] - [31].

Depuis le , les rames sont remisées sur deux sites : outre le dépôt du Bachet-de-Pesay, elles sont désormais remisées pour partie au dépôt En Chardon[32].

Réseau actuel

Lignes

Le réseau comprend cinq lignes, toutes exploitées par la régie de droit cantonal Transports publics genevois (TPG), s'étendant sur plus de 33,130 km[1] à travers Genève, ses communes limitrophes et l'agglomération d'Annemasse en France et est situé dans la zone 10 de la communauté tarifaire Unireso ainsi que la zone 210 de la communauté tarifaire Léman Pass. Il est exploité à l'aide de 117 rames de tramways qui ont assuré 73,558 millions de voyages en 2021[33] - [34]. Les lignes se rejoignent autour des trois pôles d'échanges du centre-ville.

Le réseau voit une cohabitation de matériels uni et bidirectionnels mais dans les faits la ligne 12 est la seule à voir cohabiter les deux types de matériels car étant la seule possédant des boucles à ses terminus.

Contrairement à d'autres réseaux de tramway en Suisse ou en Europe, la plateforme n'est pas engazonnée mais goudronnée, à l'exception d'un court tronçon à titre expérimental vers le Bachet-de-Pesay[35]. En 2015, des élus écologistes ont présenté une motion au Grand Conseil pour que l'État prévoie l'engazonnement de la plate-forme des futures lignes[35]. La section française de la ligne 17 à Annemasse compte ainsi de nombreux tronçons engazonnés, tout comme l'extension de la ligne 14 à Bernex.

| Ligne | Parcours | Mise en service | Longueur en km | Stations |

|---|---|---|---|---|

| Lancy-Bachet, gare ↔ Thônex, Moillesulaz | 1862[Note 1] | 9,385 km | 25 | |

| Bernex, Vailly ↔ Meyrin, Gravière | 2007 | 15,1 km | 30 | |

| Grand-Lancy, Palettes ↔ Genève, Nations | 2004 | 6,779 km | 20 | |

| Lancy-Pont-Rouge, gare ↔ Annemasse, Parc Montessuit | 2019[Note 2] | 9,854 km | 26 | |

| Grand-Lancy, Palettes ↔ Meyrin, CERN | 2012[Note 3] | 11,044 km | 31 |

Lignes supprimées en 2011

Deux autres lignes furent créées à Genève depuis le début des années 1990, cependant, celles-ci ont disparu le 11 décembre 2011, en raison de la volonté des TPG de ne conserver qu'une seule ligne par axe :

- la ligne 13, Cornavin - Bachet-de-Pesay, fut inaugurée le 27 mai 1995 et fut prolongée le 28 juin 1997 du Bachet-de-Pesay aux Palettes. Le 13 décembre 2003, le dernier tronçon, Cornavin - Nations, fut mis en service. Doublant des tronçons des lignes 12 et 15, elle fut supprimée.

- la ligne 16, Cornavin - Moillesulaz, fut inaugurée le 27 mars 1998 et fut prolongée le 14 décembre 2007 de Cornavin à Avanchet. Le 12 décembre 2009, le dernier tronçon, Avanchet - Meyrin-Gravière, fut mis en service. Doublant des tronçons des lignes 12 et 14, elle fut supprimée.

Aménagement des stations

_-_arr%C3%AAt_de_transport_en_commun.JPG.webp)

Les stations sont implantées en moyenne tous les 300 mètres et possèdent, de façon générale et d'après les recommandations des TPG, des quais de 45 à 53 mètres de long, larges de 2,5 à 3 mètres et hauts de 25 centimètres, avec des variations en fonction de la desserte ou non de l'arrêt par des trolleybus ou des autobus ou de la largeur de la voirie[36]. Des bandes podotactiles signalent aux personnes malvoyantes la bordure du quai[36].

Les stations sont équipées, en termes de mobilier, d'au minimum d'un totem (type A ou C), d'au moins un distributeur automatique de titres de transport (DATT) et d'une borne d'information aux voyageurs en temps réel (type B ou sur mât)[36]. Si la place le permet, l'arrêt est équipé d'un ou plusieurs abris, ces derniers sont gérés par les communes et diffèrent donc d'une commune à l'autre[36].

Selon les arrêts, on retrouve trois types de totem[36]. Le totem indique le nom de l'arrêt, les lignes le desservant, les horaires et les plans du réseau et des informations complémentaires le cas échéant[36]. Le type A est présent aux arrêts desservis par plus de trois lignes, il peut y en avoir plusieurs s'il y a plus de six lignes, le type B est une variante intégrant uniquement la borne d'information en temps réel et un plan de la ville et implanté exclusivement sur la ville de Genève, en dehors la borne est installée sur un simple mât, en complément du totem type A ou C[36]. Le troisième modèle, le type C, est installé aux arrêts desservis par une à trois lignes[36].

En 2017, le bureau fédéral de prévention des accidents a classé les stations Genève, Plainpalais et Genève, Butini comme les 5e et 9e stations de tramways les plus accidentogènes du pays, ce classement regroupe les stations cumulant le plus d'accidents entre tramways et piétons entre 2010 et 2016[37].

Depuis le , les portes des trams des lignes 14 et 18 peuvent s'ouvrir de part et d'autre à l'arrêt Genève, gare Cornavin.

Les stations de tramway sont desservies uniquement si un voyageur souhaite monter ou descendre depuis le ; auparavant, tous les arrêts étaient desservis de façon obligatoire, mais ce système est abandonné afin d'améliorer la vitesse commerciale des lignes et de préserver le matériel roulant[38] - [39].

Une station rue de la Terrassière en 1990, implantée avec un totem (ancien modèle) et un DATT, sur un quai étroit

Une station rue de la Terrassière en 1990, implantée avec un totem (ancien modèle) et un DATT, sur un quai étroit Les abris spécifiques de la station Genève, Plainpalais

Les abris spécifiques de la station Genève, Plainpalais Un totem de type A

Un totem de type A Tête d'un totem type C, similaire à ceux qu'on peut trouver aux arrêts de tramway

Tête d'un totem type C, similaire à ceux qu'on peut trouver aux arrêts de tramway Une borne d'information sur mât

Une borne d'information sur mât Tramways, trolleybus et autobus peuvent partager les mêmes quais

Tramways, trolleybus et autobus peuvent partager les mêmes quais

Matériel roulant

En 2021, le matériel roulant du tramway est constitué d'un parc de 126 rames datant de 1987 à 2021[34]. Les matériels mono et bidirectionnels cohabiteront jusqu'en 2030, date de réforme prévue du matériel monodirectionnel[40].

Le , la compagnie signe avec Stadler Rail la commande de 38 Tramlink avec option pour 25 tramways supplémentaires. Le premier tramway devrait entrer en service en 2025[41].

Duewag-Vevey 2 caisses (Be 4/6)

Duewag-Vevey 2 caisses (Be 4/6) Duewag-Vevey 3 caisses (Be 4/8)

Duewag-Vevey 3 caisses (Be 4/8) Bombardier Cityrunner (Be 6/8)

Bombardier Cityrunner (Be 6/8) Stadler Tango (Be 6/10)

Stadler Tango (Be 6/10)

Du matériel ancien est aussi conservé, à Genève ou en dehors du canton. En voici quelques images :

Remorque no 370

Remorque no 370_(5101149387).jpg.webp) Motrice no 125

Motrice no 125 Motrice no 151

Motrice no 151.jpg.webp) Motrice n° 67

Motrice n° 67.jpg.webp) Motrice n°729

Motrice n°729 Motrice n°80

Motrice n°80

Infrastructures

Ligne aérienne de contact

_(5692335817).jpg.webp)

Le réseau de tramway genevois est alimenté en 600 V en courant continu par une ligne aérienne de contact placé de façon standardisée à 5,60 m du sol et alimentée par deux feeders placés entre les deux fils de contact et reliés entre eux tous les 50 m environ[42].

Fixée aux mâts par des câbles transversaux ou des consoles de fixation de part et d'autre ou depuis un seul côté des voies, elle peut être remplacée par un rail rigide fixé au plafond par une pièce isolante[42].

Par défaut, les supports sont placés tous les 20 mètres mais pour des raisons esthétiques, c'est le cas sur le pont de la Coulouvrenière, ils peuvent être plus espacés et sont alors fixés par des câbles tendus[42].

Les installations électriques du tramway genevois sont marquées par un nombre important de poteaux, avec un espacement de près de 26 mètres en ligne droite et jusqu'à peine 10 mètres en courbe[43]. Ce nombre important de poteaux s'explique notamment parce que le feeder est aérien[43]. Si ces installations ont été peu sujette à débats, bien que l'Office fédéral de la culture s'en soit étonné durant la construction des actuelles lignes 14 et 18, le sujet est revenu sur la table dans le cadre de l'extension du réseau à Annemasse en France, où les installations sont conçues de façon différente afin de répondre à des critères esthétiques (qui accessoirement se rapprochent des installations typiques des réseaux français)[43] : feeder enterré, utilisation d'un câble reliant le feeder à la ligne de contact d'une couleur plus discrète que le orange, espacement entre les poteaux de 40 à 50 mètres et ancrage aux façades des immeubles partout où c'est possible.

Signalisation

Les informations concernant la signalisation préférentielle, commune à l'ensemble du réseau de transport en commun de Genève, sont présentes sur l'article Transports publics genevois.

Signalisation des appareils de voie et de croisement

Que l'aiguillage soit électrique ou à commande manuelle, il est protégé par un signal lumineux placé en règle générale à hauteur de l'appareil, à sa gauche ou à sa droite[44].

Pour une aiguille électrique, il se compose, de haut en bas[44] : d'un feu indiquant le verrouillage ou non de l'aiguille (un "X"), un feu indiquant que l'aiguille est positionnée sur la voie directe (une flèche pointant vers le haut) et enfin un feu indiquant que l'aiguille est positionnée sur la voie déviée (une flèche pointant vers la gauche ou la droite selon la configuration de l'appareil)[44]. Pour une aiguille manuelle, seules les flèches directionnelles sont présentes[44].

Les aiguilles électriques sont commandées depuis un pupitre installé dans le poste de conduite du tramway, par défaut l'aiguille manœuvre automatiquement après avoir détecté la rame en fonction de la ligne d'affectation, sinon le conducteur peut la contrôler grâce au pupitre[45]. Un panneau est placé au niveau de la ligne aérienne et indique le numéro de l'aiguille, la voie directe (flèche verte) et la voie déviée (flèche rouge)[45].

Le franchissement d'une aiguille n'est possible que si le feu de verrouillage est allumé, dans le cas d'une aiguille électrique, ou après manœuvre de l'appareil de voie dans le cadre d'une aiguille manuelle[44].

Un répétiteur peut être placé en amont d'une aiguille électrique en cas de mauvaise visibilité, il réplique le signal principal et est accompagné d'une plaque complémentaire portant une étoile[44].

Deux panneaux, écrits en jaune sur noir, accompagnent les aiguilles électriques[44] : Un "A" indiquant la position de la boucle de détection et un "L" souligné indiquant l'entrée dans la zone de verrouillage.

Au niveau des croisements, un signal spécifique est installé (il prend la forme deux barres verticales "| |"), il peut d'ailleurs être couplé aux signaux d'aiguilles le cas échéant[44] : Allumé, il autorise le passage, éteint, il indique l'arrêt pour laisser passer les rames croisant en perpendiculaire.

Aiguille en position déviée et non verrouillée (ici à droite), franchissement interdit.

Aiguille en position déviée et non verrouillée (ici à droite), franchissement interdit. Aiguille en position directe et verrouillée, la rame peut passer. En dessous, deux feux préférentiels.

Aiguille en position directe et verrouillée, la rame peut passer. En dessous, deux feux préférentiels.

Panneaux

Les limitations de vitesse sont indiquées sur des panneaux à fond noir, en lettres jaunes, et placés au niveau de la ligne aérienne[44].

Des signaux de ralentissement, utilisés essentiellement en cas de travaux, indiquent la vitesse à ne pas dépasser jusqu'à ce que l'arrière de la rame ait franchi le signal indiquant la fin de la zone[44].

Enfin, un panneau placé au niveau de la ligne aérienne annonce la présence d'un sectionneur entre deux zones d'alimentation électrique[44].

Maintenance des infrastructures

L'entretien des voies et des diverses infrastructures annexes est effectué à l'aide de divers outils et véhicules (meuleuse pour les rails, camion de nettoyage, camion-nacelle pour les lignes aériennes de contact, etc.).

Accidents et déraillements

_(5792405687).jpg.webp)

Le tramway est parfois victime d'accidents, tels des collisions avec des piétons, d'autres véhicules voire avec un autre tramway ou véhicule des TPG ou de déraillements, parfois à la suite d'une collision ou d'un problème technique à une aiguille.

Quelques cas remarquables[47] :

- En , la « plate-forme centrale » no 162 se couche sur le flanc au rondeau de Carouge ;

- En , les convois normalisés composés pour l'un de la motrice 721 et de la remorque 301 et pour l'autre de la motrice 718 et de la remorque 304 se percutent et déraillent rue du Conseil-Général dans le quartier de Plainpalais à Genève ;

- En , les motrices normalisées nos 711 et 721 se percutent à une aiguille place Favre ;

- En , un problème d'aiguille provoque un bi-voie, une rame partant en partie sur une voie et l'autre continuant sur une autre voie, sur la rame Bombardier no 897, en service sur la ligne 14, vers la gare de Genève-Cornavin bloquant le trafic sur le réseau[48] ;

- En , un adolescent traversant sans regarder et écoutant de la musique a été mortellement percuté par un tramway de la ligne 15 vers la station Butini[37] ;

- En , la rame DAV no 802 de la ligne 12 percute une voiture route de Chêne, cette dernière n'ayant pas laissé la priorité au tramway ;

- En , un autobus de la ligne K percute par l'arrière un tramway de la ligne 14 arrêté à la station La Dode, causant une dizaine de blessés légers parmi les passagers[49] ;

- En , la rame Tango no 1820 plus connue comme étant l'œuvre Monochrome Rose de Pipilotti Rist, est percutée par un camion de chantier sur la ligne 14 dans le quartier de la Servette, elle est réparée et remise en circulation trois semaines plus tard[50] - [51].

Tramway historique

Chaque année, d'avril à octobre à raison d'un dimanche par mois, l'association genevoise du musée des tramways (AGMT) effectue une liaison touristique à l'aide des motrices et remorques qu'elle préserve[52]. Le trajet s'effectue entre Lancy-Bachet, gare et Genève, gare Cornavin en suivant les voies des lignes 12 et 15 avec un passage par le pont de la Coulouvrenière vers la gare Cornavin et par Bel-Air dans l'autre sens ; la ligne dessert aussi Carouge aux stations Rondeau et Marché et la ville de Genève aux stations Plainpalais et Place de Neuve[52].

Projets

Dans la version actualisée en du plan climat cantonal, le réseau verra à l'horizon 2026 son offre et son organisation évoluer[53].

Le projet d'extension de la ligne 18 à Saint-Genis-Pouilly est abandonné en 2018[54].

Ligne 13

Une extension au Grand-Saconnex est prévue pour fin 2024[55] - [56] - [57]. L'idée d'une extension à Ferney-Voltaire par le tunnel routier sous la piste est à nouveau évoquée en 2018[58].

Initialement évoquée commune une section de la ligne 15, ce tronçon sera intégré à la ligne 13 qui sera remise en service entre Bernex, la gare de Genève-Cornavin, Le Grand-Saconnex et Ferney-Voltaire en s'interlignant avec les lignes 14 (de Bernex à Cornavin) et 15 (de Cornavin à Nations) de façon à renforcer l'offre sur ces tronçons[53].

Ligne 15

Une extension de 6 km, dont 1,5 km en territoire français, et dix stations entre les Palettes et la gare de Saint-Julien-en-Genevois en France est prévue en deux phases, la première devrait être livrée en 2022, initialement en 2019 puis 2021, jusqu'à un terminus provisoire au niveau de l'autoroute A1 et la seconde jusqu'à la gare de Saint-Julien vers 2023[59] - [60] - [61] - [57] - [58] - [62].

Ligne 17

Fermée en 2011, la ligne 17 du tramway de Genève est remise en service afin de desservir le tronçon de 3,3 km et sept stations de la douane de Moillesulaz jusqu'au lycée des Glières à Annemasse en France dont la réalisation est prévue en deux phases : la première est mise en service le 15 décembre 2019 jusqu'à la station Annemasse-Parc Montessuit et la seconde jusqu'à la station Lycée des Glières le sera vers 2022 ; plusieurs scénarios de desserte ont été envisagés avec soit une rame sur trois de la ligne 12, soit une ligne distincte (la 17)[63] - [64] - [65] - [66]. La construction de la première phase de cette extension est officiellement lancée le , la construction de la seconde phase débutera en 2020[64].

La ligne sera étendue à l'horizon 2026 depuis la gare de Lancy-Pont-Rouge jusqu'à la future station En Louche en s'interlignant avec la ligne 15 de façon à renforcer l'offre sur ce tronçon[53].

Nouvelles lignes de ceinture

Le plan d'action climat cantonal évoque à l'horizon 2035 deux nouvelles lignes de tramway dites de « Ceinture », soit de périphérie à périphérie sans passer par le centre-ville, sans plus de détails[53].

Réorganisation de la place Lise-Girardin

Lieu sensible du réseau genevois, la place Lise-Girardin (anciennement place des XXII-Cantons) voit passer les lignes 14, 15 et 18 et donne accès à la gare Cornavin. Outre la réorganisation de la place devant l'entrée principale de cette dernière afin de dévier le trafic automobile, la place Lise-Girardin et son organisation ferroviaire complexe, en raison du croisement de trois lignes dont la 15 dont les deux sens passent de part et d'autre sera réorganisée entre 2022 et 2024 selon le principe suivant[67] : les tramways passeront tous à l'est de la place, le trafic automobile passera à l'ouest ; de même, la ligne 15 empruntera la rue des Terreaux-du-Temple dans les deux sens et abandonnera le boulevard James-Fazy, mis à double sens, au seul trafic automobile.

Projets artistiques

Art&tram

Le projet « art&tram » a débuté en 2009, il est porté par cinq communes traversées par la ligne 14 sous l’égide du Fonds cantonal d'art contemporain et du Service cantonal de la culture. Il vise à « renforcer la perception de la mobilité douce comme un choix qui fait primer la qualité de vie et de l’expérience »[68]. Le projet Monochrome Rose de Pipilotti Rist (la rame no 1820 peinte en rose extérieur et intérieur), circule aussi sur les autres lignes.

Notes et références

Notes

- Ligne 12 : Ouverture le de la ligne de la Place Neuve jusqu'au Rondeau de Carouge

- Ligne 17 : Ouverture le de la ligne, supprimée le puis rouverte en 2019.

- Ligne 18 : Ouverture le de la ligne de Coutance au CERN, supprimée le puis rouverte en 2012.

Références

- Avant extension du 15 décembre 2019.

- « AMTUIR : Le tramway de Genève », sur http://www.amtuir.org (consulté le ).

- « Transports romands n°13 » [PDF], sur Communauté d'intérêts pour les transports publics - section Vaud, (consulté le ).

- 154,6 km en 1921 pour le réseau CGTE et 15 km pour le réseau GV et CCR.

- « Le temps des Omnibus », sur https://www.bus-tram-geneve.ch (consulté le ).

- « Le début des tramways à Genève », sur http://www.amiel.org (consulté le ).

- « Le temps des tramways hippomobiles », sur https://www.bus-tram-geneve.ch (consulté le ).

- « Le temps des tramways à vapeur », sur https://www.bus-tram-geneve.ch (consulté le ).

- « L'unification de la CGTE », sur https://www.bus-tram-geneve.ch (consulté le ).

- Kellett / Norman, Le tram à Bel-Air et environs in: La Plateforme no 58, p. 38; Gilbert Ploujoux / Bernard Calame / Gilbert Elmiger / Cédric Noir, Histoire des transports publics dans le canton de Genève, vol. 2 : Le XXe siècle (1re partie), Éditions du Tricorne, Genève, 2012, p. 160.

- André Klopman, Genève : à travers la carte postale ancienne, Paris, Hervé Chopin, , 157 p. (ISBN 978-2-35720-260-3), « La Haute-Ville » (p.18-19). Carte postale montrant le tram au bas de la rue de la Cité (avec la Tour de l’Île en arrière-plan), en ligne : Genève-Cité no 178.

- « Vers le déclin des tramways », sur https://www.bus-tram-geneve.ch (consulté le ).

- « L'arrivée des trolleybus », sur https://www.bus-tram-geneve.ch (consulté le ).

- Ingénieurs et architectes suisses : L'évolution récente des TPG, t. 119, , 457 p. (lire en ligne), pages 95 à 99.

- Kellett / Norman, Le tram à Bel-Air et environs in: La Plateforme no 58, p. 38.

- Philippe Ruchet, « Dans sa séance du 12 juin 1998, le Grand Conseil du Canton de Genève (parlement cantonal) a renoncé au métro automatique (délibération et votation sur le projet de loi 7807) », sur http://www.metrage.ch, (consulté le ).

- « Charte du DTPR (Développement des Transports Publics Régionaux) Juin 2003. » [archive du ], sur https://www.geneve.ch (consulté le ).

- « Tram Sécheron », sur http://ge.ch (consulté le ).

- « Tram Acacias », sur http://ge.ch (consulté le ).

- « Tram Lancy », sur http://ge.ch (consulté le ).

- « Tram Cornavin-Meyron-CERN (TCMC) », sur http://ge.ch (consulté le ).

- « Tram Cornavin-Onex-Bernex (TCOB) », sur http://ge.ch (consulté le ).

- « Stadler livrera 32 trams Tango à Genève », sur http://www.ville-rail-transports.com, (consulté le ).

- Christian Bernet, « Révolution pour les trams: bientôt plus que trois lignes », sur https://www.tdg.ch, (consulté le ).

- « GE: le nouveau réseau des transports publics provoque une pluie de réactions chez les usagers », sur http://www.rts.ch, (consulté le ).

- « Une étude de l'EPFL fustige le réseau de trams genevois », sur https://www.rts.ch, (consulté le ).

- Julien de Weck, « Trains, trams, bus: ce qui va changer en 2013 », sur https://www.tdg.ch, (consulté le ).

- « Histoire de la ligne 18 », sur https://www.bus-tram-geneve.ch (consulté le ).

- Marc Moulin, « Le réseau de trams va retrouver son offre d'antan. Voire plus », sur https://www.tdg.ch, (consulté le )

- Adélaïde Schutz, « Annemasse/ Genève : le chantier du Léman Express avance bien », sur https://www.ledauphine.com, (consulté le )

- « Programme de weekend inaugural du tram 17 et du Léman Express - 14 & 15 décembre 2019 », sur https://www.annemasse-agglo.fr/ (consulté le )

- « Le dépôt des TPG à 330 millions est opérationnel », sur https://www.20min.ch, (consulté le )

- « Rapport de gestion 2021 », sur https://www.tpg.ch (consulté le ).

- (en) « État de parc du tramway de Genève », sur http://transphoto.ru (consulté le ).

- « Pour ou contre l’engazonnement des voies de tram à Genève ? », sur https://www.tdg.ch, (consulté le ).

- Directives techniques : Aménagement des arrêts, chapitre 8, Genève, Transports publics genevois, , 26 p. (lire en ligne).

- Marc Moulin, « Deux arrêts de tram genevois parmi les plus risqués de Suisse », sur https://www.tdg.ch, (consulté le )

- Christiane Pasteur, « Tous les arrêts de bus seront désormais «sur demande» », sur https://www.lecourrier.ch, (consulté le )

- Marc Moulin, « Même dans le tram, il faudra demander l’arrêt », sur Tribune de Genève, (consulté le )

- Christian Bernet, « A Lancy, on habitera au milieu des trams », sur https://www.tdg.ch, (consulté le )

- (de) « Stadler unterzeichnet Vertrag über 38 TRAMLINK zur Erweiterung des Strassenbahnnetzes in Genf, bahnonline », (consulté le )

- Directives techniques : Installation pour la traction électrique, chapitre 11, Genève, Transports publics genevois, , 66 p. (lire en ligne).

- Christian Bernet, « Genève chérit les poteaux de tram. Annemasse les limite », sur https://www.tdg.ch, (consulté le )

- Directives techniques : Signalisation et installations de sécurité, chapitre 12, Genève, Transports publics genevois, , 7 p. (lire en ligne).

- « Signalisation des aiguillages », sur https://www.bus-tram-geneve.ch, (consulté le ).

- « Agences commerciales des TPG », sur http://www.tpg.ch (consulté le )

- « Quelques cas d'accidents de tramway à Genève », sur http://www.fluidr.com (consulté le ).

- « Retour à la normale après le déraillement du tram », sur http://www.20min.ch, (consulté le ).

- « Le bus rentre dans le tram: dix blessés », sur http://www.20min.ch, (consulté le )

- Sophie Simon, « Un camion heurte un tram à la Servette », sur https://www.tdg.ch, (consulté le )

- « Retour du tram rose », sur https://www.lemanbleu.ch, (consulté le )

- « Tram historique », sur https://www.agmt.ch (consulté le )

- Département des Infrastructures du canton de Genève, « Mobilité : Des actions fortes pour respecter les objectifs du plan climat cantonal », sur https://www.ge.ch, (consulté le )

- « Un bus à haut niveau de service pour le Pays de Gex », sur https://www.leprogres.fr, (consulté le )

- Aurélie Toninato, « Le Grand-Saconnex n’aura pas de tram avant 2023 », sur https://www.tdg.ch, (consulté le ).

- « Le chantier de la route des Nations a démarré », sur https://www.tdg.ch, (consulté le )

- « 161 courses de trams en plus dès avril », sur http://www.20min.ch, (consulté le )

- Marc Moulin, « Genève doit réaliser ses lignes de tram plus vite », sur https://www.tdg.ch, (consulté le )

- « Berne donne un feu vert pour le tram vers Saint-Julien », sur http://www.ledauphine.com, (consulté le ).

- « Conseil des déplacements », sur http://www.frontalier.org, (consulté le ).

- « Le tramway attendu en 2021 », sur http://www.ledauphine.com, (consulté le ).

- « Les retards du chantier du tram inquiètent Saint-Julien », sur https://www.ledauphine.com, (consulté le )

- Marc Moulin, « Comment la résurrection du tram 16 a failli être annoncée juste avant Pâques », sur https://www.tdg.ch, (consulté le ).

- Marie Prieur, « Le tram trace sa voie de Moillesulaz à Annemasse », sur https://www.tdg.ch, (consulté le ).

- Svenn Moretti, « La nouvelle station de Moillesulaz accueillera un tram franco-genevois », sur https://www.tdg.ch, (consulté le ).

- Guillaume Raymond, « Annemasse : le tram pour septembre 2019 », sur http://www.lemessager.fr, (consulté le ).

- Marc Moulin, « Pourquoi le tram va quitter le boulevard James-Fazy », sur https://www.tdg.ch, (consulté le )

- « art&tram : un projet d’art public à grande échelle », sur www.art-et-tram.ch, Service cantonal de la culture / Fonds cantonal d'art contemporain, Genève (consulté le ).

Bibliographie

- Werner Bögli, Marc Dietschy, Roland Kallmann, Jean-Marc Lacreuze, René Longuet, Erich Rahm et Compagnie génevoise des tramways électriques, Le tram à Genève : Histoire imagée de la Compagnie Genevoise des Tramways Électriques et de ses Précurseurs, 1862-1976, Genève, Éditions du Tricorne, , 303 p., 29 cm, relié (OCLC 3480301)

Voir aussi

Articles connexes

- Matériel roulant du tramway de Genève

- Transports publics genevois

- Kiosques du tramway de Genève

- Tramway en Suisse

- Liste des tramways en Europe

Anciennes compagnies ayant exploité le réseau :

- Compagnie genevoise des tramways électriques, née de la fusion des deux compagnies suivantes :

- Compagnie générale des tramways suisses

- Société genevoise des chemins de fer à voie étroite

Liens externes

- Site officiel

- Site officiel de l'association genevoise du musée des Tramways

- Site non-officiel des TPG, avec de nombreux reportages et dossiers sur le réseau

- (en) Site montrant l'évolution du réseau de tramway de Genève entre 1948 et 1951, puis à partir de 2004

- Franklin Jarrier, cartometro.com • Carte détaillée du tramway de Genève (réseau actuel et en projet)