Histoire du Mali

Le Mali a été le berceau de trois grands empires : l'empire du Ghana, l'empire du Mali et l'Empire songhaï. Il est par la suite une colonie française de 1895 à 1960. Quelques années après son indépendance, il subit la dictature de Moussa Traoré avant de connaître un régime démocratique (depuis le début des années 1990).

Préhistoire

Les premières traces de peuplement humain remontent au Ve millénaire av. J.-C., on trouve en effet des vestiges néolithiques du Sahara vert dans l'Adrar des Ifoghas. Les premières formes de vie urbaine apparaissent vers 250 avant notre ère à Djenné-Djenno.

Les trois grands empires

Empire du Ghana

Aussi nommé Ouagadou, il est érigé par les Sarakolés au IVe siècle. Il fonde sa prospérité sur le sel et l'or. L'empire se désagrégera en 1076 à la suite des percées des Berbères venus islamiser l'Afrique occidentale.

Empire du Mali

Fondé au XIe siècle, il est unifié vers 1222 ou 1230 par Soundiata Keïta, roi du Mandé[n 1], région correspondant à peu près à l'actuel Mali. Il coalise les Malinkés afin de contrer les attaques du roi du Sosso, Soumaoro Kanté. En 1235, à la bataille de Kirina, il défait son adversaire.

La « Charte du Manden », datant de 1222 ou de 1236, correspond au serment prononcé par Soundiata Keïta à l'occasion de son intronisation. Considéré comme l'un des plus anciens textes relatifs aux droits de l'homme, il s'agit d'un contenu oral, « constitutionnel », relatif aux droits de l'homme et à l'organisation formelle et légale régissant les rapports entre les hommes. Il ne fera l'objet d'une transcription écrite qu'au XXe siècle[1] - [2]. Soundiata Keïta poursuit ensuite ses conquêtes, reprenant ainsi Koumbi Saleh, ex-capitale de l’empire du Ghana, des mains du roi du Sosso. Il crée le second des trois grands empires, le très riche et puissant empire du Mali[3], qui est élargi, organisé et géré par ses successeurs.

À son apogée sous le règne de Mansa Moussa, en 1312, l'empire du Mali s'étendait sur une région comprise entre l'océan Atlantique et le Niger. Ce souverain est devenu célèbre pour les fastes de son pèlerinage à La Mecque. Son armée était composée de 100 000 soldats. La prospérité de l'empire reposait sur le commerce transsaharien du cuivre, du sel, de l'or et des étoffes. Les caravanes favorisaient également les échanges culturels. Tombouctou, Gao et Djenné furent les centres économiques et culturels de cette civilisation au centre de l'islam soudano-malien. En 1324, le mansa (roi des rois), Kanga Moussa, à l'occasion d'un pèlerinage à La Mecque, déverse tant d'or — une dizaine de tonnes semble-t-il — dans l'économie moyen-orientale qu'il fait baisser pour plusieurs années le cours du métal précieux[4].

Après le règne de Mansa Moussa II (vers 1387), l'empire connaît une période de troubles de succession qui l'affaiblissent ; dans le même temps, les berbères touareg, restés durablement rebelles, lancent des attaques contre les villes de la zone sahélienne, notamment Tombouctou dont ils s'emparent en 1433[5]. Les Portugais, quant à eux, arrivés sur le continent au début du XVe siècle[n 2], commercent avec l'empire tout en participant à son affaiblissement car, pour favoriser leur négoce, notamment d'esclaves, ils soutiennent les petites communautés côtières et les poussent à s’émanciper[6].

Empire songhaï

La domination touarègue dans la zone septentrionale est de courte durée. Sous l'impulsion de Sonni Ali Ber (« Sonni Ali le grand »), considéré comme un grand stratège, le royaume du Songhaï, tributaire de l'empire du Mali depuis 1300, met en place une politique de conquêtes territoriales, rompant avec l'économie de razzia qui prévalait jusqu'alors. Il combat et vainc les Peuls et les Touaregs ; il reprend Tombouctou en 1468. C'est l'avènement du troisième empire, l'Empire songhaï, lequel se développe durant le XVe siècle et le XVIe siècle, la conquête territoriale s'appuyant sur une organisation politique largement inspirée de celle de l'empire du Mali[7]. Il s'étend alors sur la plus grande partie du Mali actuel.

Sonni Ali, musulman « de façade », reste fidèle aux traditions songhaïs. À sa mort, le parti musulman l'emporte et l'Empire Songhaï est dirigé par une dynastie musulmane, la dynastie des Askia[7], qui porte l'empire à son apogée au XVIe siècle. À la fin du XVIe siècle, des guerres civiles se conjuguent aux assauts des Saadiens, qui lui contestent la possession des mines de sel de Teghazza, au Sahara, pour affaiblir l'empire. La bataille de Tondibi, perdue contre les Saadiens, le 12 avril 1591, marque la fin de l'empire et son allégeance au sultan du Maroc[8] - [9].

En 1591 l'empire est quasiment entièrement démantelé par les troupes du pacha Djouder en provenance du Maroc. Succéderont une mosaïque de petits États : les royaumes bambaras de Ségou et du Kaarta, l'empire peul du Macina, l'Empire toucouleur, le royaume du Kénédougou, etc. La pratique de l'esclavage se développe pendant cette période. Au XIXe siècle les Bambaras qui comme les Dogons ont résisté à l'islamisation sont victimes de la guerre sainte menée par le chef musulman El Hadj Oumar Tall.

Autres royaumes

Royaumes bambaras

Au milieu du xviie siècle, les Bambaras créent avec Kaladjan Coulibaly un royaume animiste autour de Ségou. Kaladjan Coulibaly règne pendant trente ans (1652-1682) mais ne réussit pas à fonder un État stable. Ses successeurs seraient les rois Danfassari (1682-1697) et Soma (1697-1712). Mamari Coulibaly est l’arrière-petit-fils de Niangolo. Son père est Soma et son grand-père, fils de Niangolo, se nomme Danfassari. Surprenant la fille de Faro, génie du fleuve, en train de voler des aubergines dans son champ, il lui laisse la vie sauve. Pour le récompenser, Faro lui met une goutte de son lait dans chaque oreille, ce qui lui permet d’entendre les complots qui se trament contre lui. C'est aux alentours de 1712 que Mamari Coulibaly prend le pouvoir à Ségou grâce à son « ton », qui est une association composée de personnes de même classe d'âge. Biton Coulibaly règne de 1712 à sa mort en 1755. Pendant son règne, les limites du royaume s’étendent sur les deux rives du Niger, entre Bamako et Tombouctou. Le fils de Biton, Dinkoro Coulibaly succède à son père en 1755. Il est assassiné en 1757 par ses tondjons pour « cause de tyrannie ». Son frère, Ali Coulibaly, musulman, tente d’interdire les cultes animistes et la consommation de dolo. Il est à son tour assassiné. L’anarchie s’installe avec une succession de rois victimes de coups d’État perpétrés par les tondjons. En 1766, Ngolo Diarra, un esclave pas tout à fait esclave (il est devenu captif à la suite des conditions de dettes d'impôts imposées par les Coulibaly), s’empare du trône et rétablit l’autorité sur les "tondjons". Il règne jusqu’en 1790 (ou 1792). Il organise le commandement du royaume en plaçant ses fils aux commandes des différentes localités. Il meurt au retour d’une campagne contre les Mossi, à Riziam (dans l’actuel Burkina Faso). Son fils Monzon Diarra lui succède en gagnant la guerre contre son frère Nianankoro. Régnant de 1790 (ou 1792) à 1808, il étend le royaume, en envahissant le Royaume bambara du Kaarta et en conquérant notamment Tombouctou en 1800. Son fils Da Monzon Diarra (1808-1827) a vaincu quatre rois que son père n'a jamais réussi à vaincre : Samanyana Bassi, Mahéri de Djonkoloni, Korè Douga Koro et Djakourouna Toto Dembele. Il résiste à l’empire peul du Macina de Sékou Amadou qui a lancé une guerre sainte contre les animistes. Les frères de Da se succèdent ensuite : Tiéfolo Diarra (1827-1840), Kirango Ba (1840-1848), Nalenkoma, Massa Demba (1851-1854), binamari dit Torokoro Mari (1854-1855) et Wetala Ali (1855-1861). Mais le Royaume bambara de Ségou s’affaiblit. En 1861, El Hadj Oumar Tall s’empare de Ségou et met fin au royaume Bambara.

Empire Toucouleur

Oumar Tall, à son retour de pèlerinage à La Mecque et de son séjour à l'université al-Azhar du Caire, entreprend à partir de Dinguiraye la création d'un empire théocratique musulman[10].

Avec une armée de 30 000 hommes équipés d'armes à feu, il lance un Djihad en 1852. Il attaque le Bambouk et au Kaarta convertit par la force les habitants à l'islam[10].

Il s’attaque au Khasso mais doit faire face aux français qui avaient construit en 1855 un fort à Médine, sur un terrain acheté au roi du Khasso, Diouka Samballa Diallo. Oumar Tall assiège pendant 4 mois le fort, qui est libéré par les troupes françaises arrivées par le fleuve Sénégal en juillet 1857[10].

Oumar Tall se dirige vers l'est par Nioro puis Ségou, qu'il conquiert en 1861.

Vaincu par les peuls du Macina, il se réfugie ensuite dans la falaise de Bandiagara, où il se serait fait sauter[10].

Son fils, Amadou Tall, à qui il avait confié la ville de Ségou, prend sa succession mais ne réussit pas à maintenir l'unité de l'Empire[10].

En 1880, les Français lui promettent de ne pas toucher à ses possessions. Amadou croit en ces promesses et refuse de s'allier avec Samory Touré. Les Français conquièrent Ségou en 1890 et Amadou doit fuir à Sokoto, au nord du Nigeria[10].

Colonisation

Pénétration coloniale et résistances

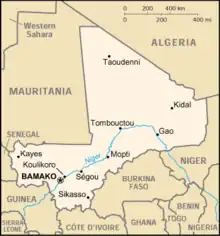

La pénétration coloniale française, menée par Louis Faidherbe puis Joseph Gallieni, se fait à partir du Sénégal en allant vers l’est : les français conquièrent progressivement tout le territoire de ce qui allait devenir le Soudan français puis le Mali après l’indépendance : Sabouciré en 1878, Kita en 1881, Bamako en 1883, Ségou en 1890, Nioro en 1891, Tombouctou en 1894, Sikasso en 1898, Gao en 1899. Cette conquête d’un territoire divisé en plusieurs royaumes s’est opérée par la force et par la diplomatie, les Français tentant de jouer les uns contre les autres, en faisant signer des traités, pas toujours respectés.

En 1863, Louis Faidherbe évoque le projet de pénétration coloniale en ces termes : « Vous voulez arriver au Soudan par l'Algérie ? Vous n'y réussirez pas. Vous vous perdrez dans les sables du Sahara et vous ne les traverserez pas. Mais si, profitant des voies naturelles qui nous sont offertes, vous vous servez du fleuve Sénégal pour gagner la route du Soudan et les rives du Niger, vous y créerez une colonie française qui comptera parmi les plus belles du monde[11] ». Il envoie cette même année une mission de reconnaissance, la mission Quintin-Mage, puis une deuxième mission en 1879-1880, la mission Gallieni-Vallières auprès du roi de Ségou, Amadou Tall[12].

Le royaume khassonké de Logo, dont la capitale Sabouciré (actuellement commune de Logo) est située sur la rive gauche du fleuve Sénégal à 25 km. de Kayes est dirigé par le roi Niamodi Sissoko. Celui-ci refuse la pénétration coloniale française. Le , les troupes françaises, conduites par le lieutenant-colonel Reybaud, fortes de 585 hommes, équipées de 4 canons et 80 chevaux affrontent pendant plusieurs heures les troupes du roi Niamodi Sissoko. Les Français dominent militairement et gagnent la bataille qui fait 13 morts et 51 blessés chez les Français et 150 morts chez les khassonkés, dont le roi Niamodi Sissoko[13]. Cette bataille marque le premier acte de résistance contre les Français.

En 1880, Joseph Gallieni découvre Bamako qui « ne renferme plus actuellement qu'un millier d'habitants » et que « rien ne distingue des autres villages de la région »[14].

Après son installation à Kita le , Borgnis-Debordes se lance dès le vers Bamako. Le , l'armée française bat en retraite devant l'armée de Samory Touré à Kéniéra. Le , Gustave Borgnis-Desbordes, entre dans Bamako et commence la construction du fort le 5 février[12].

Samory Touré fonde un empire, le Ouassoulou, qui s'étend sur une grande partie du pays malinké, correspondant à l'actuel Mali et la Guinée et atteignant les zones forestières de Sierra Leone et du Liberia[10].

L’armée était composée de Sofas bien entraînés et équipés de fusils, achetés avec les revenus tirés de la vente d'esclaves. Samory Touré résiste longtemps contre les troupes coloniales françaises, dirigées successivement par Gustave Borgnis-Desbordes, Joseph Gallieni, Louis Archinard. Samory Touré est arrêté par les Français dirigés par le capitaine Gouraud à Guélemou (Côte d'Ivoire). Il est déporté au Gabon où il meurt en 1900[10].

Le roi Tiéba Traoré du Kénédougou était allié des Français. Son frère et successeur, Babemba Traoré s'oppose aux français pour résister à leur visée expansionniste. Sikasso, capitale du royaume, est prise le malgré son tata, muraille défensive. Babemba, qui refuse de se rendre, se donne la mort[10].

Soudan français

Le territoire malien, dénommé Haut-Sénégal-Niger devient, en 1895, une colonie française intégrée à l'Afrique-Occidentale française avec une portion de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Niger. Kayes devient son chef-lieu pour laisser la place, en 1907, à Bamako. En 1920, elle est appelée Soudan français. Parmi les différents gouverneurs coloniaux, on peut citer Henri Terrasson de Fougères, qui fut Lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal-Niger en 1920-1922, gouverneur intérimaire en mars 1920, puis à nouveau le 21 août 1921 pour être ensuite nommé Gouverneur du Soudan français du 26 février 1924 à 1931.

En vue d’assurer sa domination sur les populations africaines, le colonisateur français met en place un système très centralisé.

Des communes mixtes, prévues par un arrêté du gouverneur général du sont érigées dans un premier temps à Bamako et Kayes au )[15] puis à Mopti au [16]. Les communes de Ségou et Sikasso sont érigées respectivement en 1953 et 1954. Ces communes-mixtes sont gérées par un administrateur-maire nommé par arrêté du lieutenant-gouverneur, assisté d’une commission municipale du 1er degré composée de 8 membres titulaires (4 notables citoyens français, 4 notables sujets français) et 4 membres suppléants (2 citoyens français, 2 sujets français)[17].

Le , une loi[18] permet à plusieurs communes africaines de devenir des communes de plein exercice. C’est le cas de Bamako, Kayes, Ségou et Mopti en 1956 et de Sikasso en 1959. Dans ces communes, un collège unique élit le conseil municipal qui désigne le maire en son sein. Modibo Keïta devient ainsi le premier maire élu de Bamako. Des communes de moyen exercice, où le maire est un fonctionnaire nommé par le chef de territoire, assisté d’un conseil municipal élu par un collège unique sont érigées en 1958 : Kita, Kati, Koulikoro, Koutiala, San, Tombouctou et Gao[17].

Les Français veulent développer les cultures irriguées dont les productions étaient exportées vers la métropole. L'essentiel des investissements est ainsi concentré sur l'Office du Niger, dont les coûts d'investissement sur la période 1928-1939 s'élèvent à 4 milliards de francs.

Cette politique a permis d'augmenter les productions exportées[19] :

| Production | 1928 | 1959 |

| riz paddy | 90 000 tonnes | 182 000 tonnes |

| arachide | 35 000 tonnes | 105 000 tonnes |

| coton | 1 000 tonnes | 8 500 tonnes |

Le décret du crée le service de l'inspection du travail en Afrique noire, puis la loi du abolit le travail obligatoire. Le Fonds d'investissement pour le développement économique et social pour accélérer le développement des colonies françaises[20].

Vers l'indépendance : République soudanaise et fédération du Mali

Deux partis politiques dominent

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la vie politique reprend au Soudan français. La France souhaite l’intégration d’Africains à la vie politique. Deux collèges sont créés, un pour les citoyens français, les colons, l'autre pour les autochtones. Ce deuxième collège, plus important numériquement, comprend 4 groupes principaux d'électeurs:

- les fonctionnaires et les agents de l'administration ;

- les anciens militaires ;

- les notables et les chefs indigènes ;

- les titulaires d'un diplôme de l'enseignement à partir du Certificat d'études primaires.

La première élection se déroule le , quatorze candidats se présentent. Fily Dabo Sissoko, instituteur soutenu par l'administration et les chefs traditionnels arrive en tête avec 10 406 voix, suivi de Mamadou Konaté (2 905 voix), Ibrahim Sall (1 433 voix) et Modibo Keïta (937 voix)[21].

Le Parti démocratique soudanais, proche du Parti communiste français et le Bloc démocratique soudanais, officiellement proche de la SFIO mais qui se rapproche du PCF, sont créés respectivement les 6 et . Le Parti progressiste soudanais (PSP) est créé le , constitué essentiellement de notables locaux, les chefs de canton désignés par le colonisateur[22].

Le Rassemblement démocratique africain (RDA) tient son congrès constitutif à Bamako du 18 au et le lendemain, sa section soudanaise, l'Union soudanaise-Rassemblement démocratique africain voit le jour par la fusion du Bloc démocratique soudanais et du Parti démocratique soudanais. Mamadou Konaté devient président et Modibo Keïta secrétaire général de ce nouveau parti[23].

Le PSP de Fily Dabo Sissoko domine dans un premier temps grâce à son implantation sur l’ensemble du territoire. Aux élections législatives de novembre 1946, la liste du PSP obtient deux députés[24], et aux élections législatives trois députés contre un seul pour l’US-RDA[24]. Mais en quelques années, l’US-RDA va s’imposer. Il arrive en tête aux premières élections municipales organisées à Bamako le ainsi qu’aux élections municipales du . Modibo Keïta devient le premier maire élu de Bamako[25]. Et aux élections pour l’Assemblée territoriale soudanaise de mai 1957, l’US-RDA obtient 35 députés, le PSP cinq[26]. Dès 1959, une grande partie des membres du PSP décide de rejoindre l’US-RDA, faisant de ce dernier un parti unique de fait[27].

Soudan au sein de l’Union française

La constitution française adoptée en 1946 définit l’Union française « formée, d'une part, de la République française qui comprend la France métropolitaine, les départements et territoires d'outre-mer, d'autre part, des territoires et États associés », c’est-à-dire les colonies[28].

Chaque territoire a un conseil général dont les membres sont élus par un double collège. Le conseil général n'a pas de pouvoir de décision, il adopte des délibérations à caractère consultatif. Le territoire est géré par un gouverneur qui est responsable devant les autorités centrales[20].

L'échelon fédéral (Afrique-Équatoriale française et Afrique-Occidentale française) est doté d’un grand conseil. Le Grand conseil de l'AOF siège à Dakar. Il est constitué de 5 membres de chaque territoire. Un gouverneur général, puis un Haut-commissaire ont autorité sur la fédération[20].

L'Assemblée de l'Union française composé pour moitié de représentant des conseils généraux, pour l'autre de représentant du parlement français, avait une fonction consultative[20].

La loi-cadre du consacre la territorialisation des colonies françaises, marquant la victoire des thèses du leader ivoirien du Rassemblement démocratique africain Félix Houphouët-Boigny sur le fédéralisme défendu par Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor. Chaque territoire est doté d'un Conseil de gouvernement. Les conseils généraux deviennent des assemblées territoriales avec des compétences limitées. Les Assemblées territoriales sont élues au suffrage universel direct et élisent en leur sein 5 représentants pour siéger au Grand conseil de l'AOF ou de l'AEF[20].

Un chef de territoire est nommé par le gouvernement français. Il préside le conseil de gouvernement. Les décisions de ce conseil peuvent être annulées par le ministre de la France d'Outre-mer[20].

Le , les élections des assemblées territoriales ont lieu dans l'ensemble des territoires. Au Soudan français, l'US-RDA obtient 57 sièges contre 7 à l'Union Dogon et 6 au PSP. Le premier conseil de gouvernement est constitué le 21 mai 1957sous la présidence de Jean-Marie Koné[20].

Modibo Keïta devient secrétaire d'État à la présidence du conseil (Gouvernement Félix Gaillard du au )[20].

Fédération du Mali

La question du fédéralisme divise les dirigeants africains au sein même du RDA. L’ivoirien Félix Houphouët-Boigny s'oppose à la fédération ne voulant pas que la Côte d’Ivoire devienne « la vache à lait des autres territoires ». À l’opposé le Soudanais Modibo Keïta et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor soutiennent l’idée d’une fédération[29].

Le référendum du sur la Constitution de la République française voulue par le général De Gaulle contribue à la désunion, partageant les Africains en trois camps : les indépendantistes, les fédéralistes et les anti-fédéralistes[29].

Léopold Sédar Senghor qui souhaite une Afrique de l'Ouest unie et associée à la France appelle à voter oui. L’US-RDA appelle également à voter oui. Elle pense que le pays n'est pas prêt pour l'indépendance et souhaite avant toute indépendance réaliser l'unité entre les territoires. Les Ivoiriens soutiennent cette constitution. Seul le guinéen Ahmed Sékou Touré et le nigérien Bakari Djibo appellent à voter non[29].

La Guinée vote majoritairement non et devient indépendante. les autres territoires de l’AOF votent majoritairement pour et deviennent des États autonomes au sein de la Communauté française qui se substitue à l’Union française.

Au congrès fédéral du RDA qui se tient à Bamako en décembre 1958, les Soudanais et les Sénégalais mènent la bataille du fédéralisme. Les délégués du Dahomey et de la Haute-Volta les soutiennent[29].

Le , l'Assemblée constituante du Soudan adopte à l'unanimité une déclaration prévoyant la création d'une assemblée constituante fédérale dotée d'une délégation de pouvoir en vue de la définition des institutions fédérales[20].

Le , Modibo Keïta est élu président du grand conseil de l'AOF[20].

Le , l’Assemblée fédérale de la fédération du Mali se réunit à Dakar. Les délégations de 4 territoires étaient représentées : le Sénégal (présidée par Léopold Sédar Senghor), la République soudanaise (présidée par Mahamane Haïdara), le Dahomey (présidée par Alexandre Adandé) et la Haute-Volta (présidée par Maurice Yaméogo). Modibo Keïta est élu président de l’Assemblée. En quatre jours, la constitution de la fédération du Mali est adoptée. Chaque délégation doit rentrer dans son pays pour la faire ratifier[30].

Le , l’Assemblée du Soudan adopte la constitution de la République soudanaise et la constitution fédérale. En Haute-Volta, Maurice Yaméogo change de position : après avoir défendu la fédération du Mali, il souhaite maintenant une adhésion individuelle de son pays à la Communauté. Cette volte-face se fait sur la pression de la Côte d’Ivoire voisine. Au Dahomey, les partisans du fédéralisme échouent et le pays ne rejoint pas la Fédération. Seuls le Sénégal et le Soudan français adhérent à la fédération du Mali[30].

Le , des élections générales ont lieu. L'US-RDA obtient la totalité des 80 sièges de l'Assemblée territoriale[20].

| Inscrits | 2 148 667 |

| Votants | 693 335 |

| Union soudanaise-Rassemblement démocratique africain | 522 080 voix |

| Parti progressiste soudanais | 167 575 voix |

Le , le Soudan français accède au statut d’autonomie interne[20].

Le , la fédération du Mali devient officielle par la signature des accords de transfert de compétence et de coopération avec la France. La première assemblée fédérale est composée de 20 membres élus par pays, Sénégal et Soudan français. Elle se réunit la première fois le à Dakar, capitale de la fédération du Mali. Léopold Sédar Senghor est élu président de l’assemblée et Modibo Keïta devient chef du gouvernement fédéral. L’Assemblée fédérale vote l’adhésion de la fédération du Mali à la communauté[30].

Modibo Keïta est désigné président du gouvernement de la fédération du Mali. Le lendemain, le gouvernement fédéral est constitué[20], à parité de Soudanais et de Sénégalais[30] :

- président du conseil : Modibo Keïta (Soudan français) ;

- vice-président du conseil : Mamadou Dia (Sénégal) ;

- ministre de la Justice : Boubacar Guèye (Sénégal) ;

- ministre de l'information et de la sécurité : Tidiani Traoré (Soudan français) ;

- ministre de la Fonction publique : Ousmane Bâ (Soudan français) ;

- ministre des Finances : Doudou Thiam (Sénégal) ;

- ministre des Travaux publics Amadou Mamadou Aw (Soudan français) ;

- ministre de l'Éducation et de la Santé : Abdoulaye Fofana (Sénégal).

Le congrès constitutif de Parti de la fédération africaine se tient à Dakar du 1er au . Il regroupe l'US-RDA, l'Union progressiste dahoméenne, le Mouvement populaire sénégalais, le Parti du rassemblement africain (PRA) et l'Union démocratique voltaïque (UDV-RDA) de Haute-Volta[20].

Les négociations entre la France et la fédération du Mali se tiennent à Paris du au . Les accords remettent aux deux États fédérés toutes les compétences détenues par la Communauté. Le président de la République française était de droit le président de la communauté. La France participe à la formation des armées fédérales et possède des bases militaires sur leur territoire. Ces accords sont ratifiés par l’Assemblée nationale française le puis par le Sénat le 13 juin. Ils sont ensuite ratifiées par les Assemblées du Sénégal et du Soudan qui votent le 14 juin le transfert de leur compétence à la fédération du Mali dans plusieurs domaines : politique étrangère, défense, monnaie, politique financière et économique commune, contrôle de la justice et de l'enseignement supérieur, organisation générale des transports communs et des télécommunications. L’indépendance est proclamée le [30] - [31].

Crise de la Fédération

La fédération du Mali est indépendante depuis le 20 juin 1960 mais les divergences entre les Soudanais et les Sénégalais sont nombreuses. Les Soudanais souhaitent rapidement la fusion entre les deux nations pour n’en former qu’une seule. Ils souhaitent aussi éviter que Léopold Sédar Senghor ne deviennent président, fonction que doit occuper selon eux Modibo Keïta[32].

En août 1960, Modibo Keïta critique les essais nucléaires français dans le Sahara, ce qui irrite le président français Charles de Gaulle et le Premier ministre Michel Debré[33].

Au conseil fédéral du , Mamadou Dia est déchargé de ses fonctions ministérielles qui sont confiées à Modibo Keïta, prétextant, selon une déclaration faite à Radio-Mali, des menaces graves pour la fédération du Mali. Mamadou Dia déclare que le président Modibo Keïta vient de tenter un coup d'État[33].

Le 20 août, l'assemblée sénégalaise proclame l'indépendance du Sénégal en dehors de la fédération du Mali. Le gouvernement de Dakar reçoit les pleins pouvoirs pour 3 mois et l'état d'urgence est proclamé. Les frontières du Sénégal sont fermées et le trafic ferroviaire vers Kayes et Bamako est interrompu. Modibo Keïta est reconduit par train à la frontière soudanaise[33].

Le 5 septembre, Léopold Sédar Senghor est élu président du Sénégal[30].

Le 11 septembre, Claude Hettier de Boislambert, haut-représentant de la France auprès de la fédération du Mali remettait ses lettres de créance au président du Sénégal, ce qui vaut reconnaissance de fait l’indépendance du Sénégal par la France[30].

Le 22 septembre, les Soudanais proclament à leur tour leur indépendance en dehors de la fédération du Mali mais conservent le nom de Mali pour leur nouveau pays, la première constitution du Mali est datée de ce jour ; cette proclamation vaut aussi reconnaissance de l’indépendance sénégalaise proclamée le mois précédent. La fédération du Mali comprenant Sénégal et Soudan est définitivement terminée, indépendante de la France depuis le 20 juin, elle n’aura vécu qu’un trimestre. Cette date coïncide avec l’anniversaire de la bataille du 22 septembre 1878, premier acte de résistance contre la puissance coloniale française.

Le 28 septembre 1960, le Mali et le Sénégal entrent aux Nations unies[32].

Première république

Dans une déclaration lue par Mamadou Diarrah[34], le congrès assigne au gouvernement des tâches prioritaires :

- s'attaquer immédiatement et vigoureusement à la décolonisation économique ;

- instituer rapidement des structures économiques nouvelles en renversant et en développant les circuits commerciaux dans le cadre d'une planification socialiste fondée sur les réalités africaines ;

- user de tous les moyens pour implanter une infrastructure ferroviaire, routière, fluviale et aérienne conforme aux besoins du pays ;

- intensifier la production agricole pour augmenter la consommation intérieure et le potentiel d'exportation ;

- user de tous les moyens pour l'implantation d'industries de transformation afin d'éviter des frais inutilement élevés ;

- accentuer les recherches minières pour faire du Mali un État digne de l'Afrique moderne ;

- diriger et contrôler efficacement l'économie du pays par l'État qui y prendra une part de plus en plus active, notamment par la mise en place d'un Office national du commerce extérieur et l'intensification du secteur coopératif.

Économie de type socialiste

Le régime souhaite une modernisation de l'agriculture dans le sens d'un socialisme collectiviste. L'État tente de lutter contre les chefferies traditionnelles et de mettre en place des collectivités socialistes dans les campagnes, afin de promouvoir le « champ collectif », cultivé par l'ensemble des villageois. Ainsi, sont mis en place des groupements ruraux de producteurs et de secours mutuels (GRPSM) au niveau des villages, regroupés à l'échelon des arrondissements au sein de groupements ruraux associés et au plan des cercles au sein des sociétés mutuelles de développement rural (SMDR). Les paysans sont incités à adhérer à l'US-RDA et à participer aux « contributions volontaires » et aux « investissements humains », travaux non rémunérés tels que construction de routes ou de dispensaires[35].

Le champ collectif (maliforo en bambara) est obligatoire dans chaque village. Le bénéfice de la vente de ses produits est utilisé pour l'entretien des structures coopératives et les investissements intravillageois. Les paysans s’investissent peu dans ces champs collectifs dont la production est inférieure de 30 % en moyenne par rapport aux champs familiaux[35].

Les paysans sont forcés de vendre leur production de céréales à des prix très bas fixés par l'État. L’objectif est d'assurer un approvisionnement des villes, sûr et à faible coût. Mais les paysans préfèrent vendre leur production aux commerçants privés plutôt qu'à l’Office des produits alimentaires maliens (OPAM), organisme étatique qui bénéficie pourtant du monopole[35].

En octobre 1960, la Société malienne d’importation et d’exportation (Somiex) est créée et se voit attribuer le monopole des exportations des productions locales et de l’importation des produits manufacturés et de biens alimentaires comme le sucre, le thé et le lait en poudre, et leur distribution à l’intérieur du pays. Ce qui mécontente les commerçants dont beaucoup ont soutenu l’US-RDA avant l’indépendance.

Le , le gouvernement créé le franc malien qui remplace le franc CFA. Le franc malien n’est pas convertible et la détention de l’ancienne devise est interdite. Cette décision aggrave les dissensions avec les commerçants. L’un d’eux est emprisonné pour détention de francs CFA. Le , une manifestation de commerçants est violemment réprimée, faisant plusieurs morts. Fily Dabo Sissoko, Hamadoun Dicko, ancien responsable du Parti progressiste soudanais sont arrêtés avec Kassim Touré, chef de file des commerçants de Bamako. Ils sont jugés pour complot contre l’État par un tribunal populaire du 24 au qui les condamne à la peine de mort, peine commuée en condamnation à perpétuité. Ils mourront au bagne de Kidal dans le Nord du Mali.

Le franc malien ne parvient pas à se maintenir face aux francs Cfa. Un marché noir s’instaure par des commerçants vendant aux pays voisins du bétail ou des céréales et achetant des marchandises importées pour être revendues au Mali sans paiement des taxes et droits de douane. Ce marché noir entraîne un manque à gagner pour le budget de l’État, déficitaire de 1960 à 1968.

En 1961, la régie des transports du Mali est créée en vue d’assurer l’acheminement des marchandises exportées (arachides et cotons) ou importées vers et depuis le port d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Cet acheminement par camion a été mis en place à la suite de la fermeture de la ligne de chemin de fer entre Bamako et Dakar.

La compagnie Air Mali, nouvellement créée, est entièrement équipée d’appareils Iliouchine importés d’Union soviétique[36]. Les pays satellites de l’URSS entretiennent d’excellentes relations diplomatiques avec le Mali dans les premières années de l'indépendance. La Tchécoslovaquie figure au deuxième rang, derrière l’URSS, pour la coopération avec le régime. Les accords de coopération signés en 1961 mettent en place une assistance technique tchécoslovaque. Plusieurs centaines de techniciens sont envoyés pour la formation de spécialistes en matière d’aviation civile, et soutiennent le développement de la société aérienne nationale en fournissant des pièces de rechange. Néanmoins, les tensions croissantes entre les deux pays conduisent au désengagement progressif de la Tchécoslovaquie dès le milieu des années soixante[36].

En 1963, Moscou obtient le monopole de la prospection minière, mais en dépit de fouilles actives et d’investissements importants, les résultats sont pratiquement nuls[36].

Plusieurs industries sont créées avec l’aide financière de différents pays, comme la Société des conserveries du Mali à Baguinéda avec la Yougoslavie, l’usine céramique du Mali avec la Corée du Nord, une cimenterie avec l’URSS, la Société nationale des tabacs et allumettes avec la république populaire de Chine…

Relations internationales : non alignement et panafricanisme affiché

Le dialogue avec la France est tendu. Le président Modibo Keïta annonce que le Mali fait partie des pays non alignés. À la suite d'un accord entre Paris et Bamako, les troupes françaises stationnées à Gao, Tombouctou, Nioro, Ségou et Kayes doivent être regroupées sur la base de Kati avant le 1er octobre. En janvier 1961, Modibo Keïta, soutenant les Algériens dans leur guerre d'indépendance réclame le départ immédiat de toutes les troupes françaises stationnées au Mali, soit 2 200 hommes. En février 1961, le Mali reconnaît le gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) ainsi que le gouvernement congolais installé à Stanleyville par Antoine Gizenga. L'évacuation de la base française de Kati se termine en juin, celle de Tessalit en juillet et celle de Gao en août. Le dernier détachement français quitte la base aérienne de Bamako en septembre.

Après la visite d'André Malraux, ministre d'État français chargé des affaires culturelles à Bamako en mai 1961 puis celle de Seydou Badian Kouyaté à Paris, des négociations franco-maliennes s’ouvrent à Bamako en juin entre une délégation française conduite par M. Leprette et une délégation malienne conduite par Idrissa Diarra, secrétaire politique de l'US-RDA. Ces discussions sont suspendues au bout de 3 semaines et reprennent à Paris le . La délégation française est alors présidée par Jean Foyer, ministre de la Coopération et Georges Gorse, secrétaire d'État aux affaires étrangères. Après 15 jours de négociations, des accords de coopération économique, financière, culturelle entre les deux pays sont définis.

Le Mali se tourne alors vers la Guinée de Ahmed Sékou Touré et le Ghana de Kwame Nkrumah qui est le premier chef d'État à effectuer une visite officielle de 5 jours au Mali. Les trois pays tentent de créer une Union des États africains en mai 1961.

En juin 1961, le Mali décide de quitter l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA), créant de nouvelles tensions entre Paris et Bamako. Pourtant des discussions s'engagent entre les deux parties en vue d'une coopération financière. En juillet 1963, deux accords sont signés, un accord financier provisoire signé par Valéry Giscard d'Estaing, ministre français des Finances et M. Ndouré, ministre malien du Commerce et des Transports, et un accord commercial signé par Raymond Triboulet, ministre français de la Coopération et M. Ndouré.

.jpg.webp)

Encouragée par l’aile marxisante de son parti unique, l’Union soudanaise, le Mali se tourne vers le bloc communiste dès 1961, voyant en l’URSS le défenseur des grands idéaux de lutte anticoloniale et communiste. Le bloc de l’Est devient un des principaux partenaires commerciaux du Mali, représentant 42,8 % des échanges dans les années 1964-1965, loin devant les États-Unis (2,3 %)[36]. L’URSS participe également dans ces années à de grands chantiers, tel que le Stade omnisports Modibo-Keïta de Bamako, construction colossale, à l’architecture typique du modèle soviétique. Dans les dernières années socialistes, le Mali après avoir profité des faveurs des deux grands du communisme, à savoir l’Union soviétique et la république populaire de Chine (RPC), sous l’influence de la tendance dure de l’Union soudanaise tend à pencher vers la coopération chinoise[36].

En ce qui concerne la coopération militaire, l’URSS livre des équipements lourds, blindés, véhicules, aviation et envoie des techniciens militaires qui assurent l’instruction des nouveaux matériels livrés[36]. En dépit de cette coopération poussée avec le bloc de l’Est et la Chine, l’aura communiste tend à se ternir au fil des années. La coopération avec les pays communistes se révèle décevante et provoque la désillusion d’une partie de l’Union soudanaise. La chute de Modibo Keita en marquera le coup d’arrêt[36].

Les relations avec le Sénégal se normalisent progressivement avec la venue d'un ministre sénégalais à Bamako en décembre 1962, la suppression des visas entre les deux pays en février 1963 ainsi que le principe de réouverture de la ligne de chemin de fer entre les deux pays puis en juin la signature de 5 accords sénégalo-maliens, précédant une rencontre entre les chefs d'État, Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor est reçu officiellement à Bamako en décembre 1965, Modibo Keïta à Dakar en novembre 1966.

Avec la Mauritanie, les accords sont tendus dès l'indépendance. Le Mali critique l'attitude des Maures souhaitant poursuivre l'esclavage de Maliens, la Mauritanie reproche les connivences entre le Mali et le Maroc tentant à démanteler la Mauritanie. Cependant, en février 1963, le président malien reçoit le président mauritanien Mokhtar Ould Daddah à Kayes et signe avec lui un accord frontalier.

En octobre 1963, Le Mali joue le rôle de médiateur dans le conflit qui oppose le Maroc et l'Algérie, dénommé la « Petite guerre des sables ».

Le Mali joue un rôle actif au sein de l'Organisation de l'unité africaine. En décembre 1965, le Mali rompt ses relations diplomatiques avec Londres pour protester contre l'attitude du Royaume-Uni en Rhodésie.

En janvier 1967, de nouvelles négociations débutent à Paris, prévoyant le retour à terme du Mali au sein de l'UMOA. Des accords conclus en décembre 1967 prévoient à partir du 1er mars 1968 le principe de convertibilité du franc malien.

En dehors des relations privilégiées avec les pays communistes, le Mali de Modibo Keïta entretient également des liens avec les pays non alignés ou de l'Ouest. Des accords de coopération sont ainsi signés avec les États-Unis, la Yougoslavie et Israël. En septembre 1961, le Mali participe à la conférence des Non-Alignés à Belgrade.

Durcissement politique

En 1962 a lieu le 6e et dernier congrès de l’US-RDA qui institue six commissaires politiques chargés du contrôle du parti et de l’administration. Le mouvement de la jeunesse soudanaise, créée en 1959, est intégré au sein de l’US-RDA. Une milice populaire est mise en place ainsi qu’un service civique obligatoire et des brigades de vigilances. Ces mesures vont accroître l’impopularité du régime de Modibo Keïta[37].

En 1962, une première rébellion touarègue, limitée à la région de Kidal éclate pour refuser l'autorité du président Modibo Keïta. Les autorités maliennes répriment férocement et place la région du nord sous surveillance militaire[38].

En avril 1964, les 80 candidats de la liste unique présentée par l’US-RDA sont élus aux élections législatives[37].

Face aux difficultés économiques que connaît le Mali, auxquelles s’ajoute la rébellion touarègue au nord, le parti unique US-RDA est en proie aux divisions entre une aile modérée et une aile radicale. En 1967 Modibo Keïta, qui a tenté l’équilibre, s’allie avec les radicaux qui prônent la révolution active. Le bureau politique national de l’US-RDA est dissous et remplacé par le Comité national de défense de la révolution (CNDR).

Le , Modibo Keïta dissout l’Assemblée nationale et décide de gouverner par ordonnance[37].

Le des quartiers officiers militaires, dont les capitaines Yoro Diakité et Mamadou Cissoko et les lieutenants Youssouf Traoré, Kissima Doukara et Moussa Traoré renversent le régime de Modibo Keïta[37]. Le président est arrêté au retour d’un voyage officiel dans la région de Mopti.

Régime militaire et autoritaire de Moussa Traoré

Régime d'exception

Un Comité militaire de libération nationale (CMLN) est formé qui met en place un régime d’exception. Le , un gouvernement placé sous l'autorité du CMLN est constitué avec le capitaine Yoro Diakité comme Premier ministre. Le capitaine Charles Samba Cissokho et le chef d'escadron de gendarmerie Balla Koné sont nommés respectivement ministre de la Défense nationale et ministre de l'Intérieur, de l'Information et de la Sécurité. Deux personnalités modérées du régime de l’US-RDA font partie du gouvernement: Jean-Marie Koné qui a négocié les accords franco-malien, nommé ministre des Affaires étrangères et Louis Nègre qui conserve son poste de ministre des Finances auquel s'ajoute le Plan et les Affaires économiques[39].

Le , la constitution du 22 septembre 1960 est abolie et remplacée par la Loi fondamentale. le CMLN est l'organe suprême du pays, son président, Moussa Traoré, est chef de l'État. Le CMLN promet l'adoption rapide d'une nouvelle constitution et des élections dans l'année à venir[39].

Yoro Diakité est démis rapidement de ses fonctions de Premier ministre qui sont attribués au chef de l'État. Du 10 septembre au il occupe les fonctions de ministre de la Défense, de l'Intérieur et de la Sécurité. Il est démis de ces fonctions au profit de Kissima Doukara. Rayé des cadres de l'armée, il est arrêté pour tentative de coup d'État le et condamné le 31 juillet aux travaux forcés à perpétuité dans une mine de sel où il meurt de mauvais traitement deux ans plus tard. Le capitaine Malick Diallo, ministre de l'Information est condamné en même temps à la même peine. En octobre 1971, Moussa Traoré prend le titre de colonel[39].

Les conseils municipaux élus sont dissous et remplacés par des délégations spéciales dont les chefs remplissaient les fonctions de maire[17].

Malgré l’interdiction des partis politiques, le parti malien du travail (PMT) s’active dans la clandestinité pour la défense des libertés individuelles et l'instauration du pluralisme politique. Les militants du PMT s'impliquent au sein de l'Union nationale des travailleurs du Mali, qui, lors de son 2e congrès (appelé « congrès de revitalisation des travailleurs maliens », réclame le départ des militaires. La junte militaire fait dissoudre la direction de l'UNTM et arrêter des membres du bureau syndical[40].

Deuxième république : le parti unique

Moussa Traoré fait approuver le une nouvelle constitution créant la 2e république par référendum. Le Oui l’emporte par 99,71 % mais l’opposition qualifie ce référendum de « farce électorale »[41].

Le , le parti unique Union démocratique du peuple malien (UDPM) est créé. Le régime autoritaire met en place également l'Union nationale des jeunes du Mali afin de contrôler la jeunesse et réduire l’influence du syndicat étudiant, l’Union nationale des élèves et étudiants du Mali (UNEEM), qui avait des liens avec des partis clandestins comme le PMT, le Parti malien pour la démocratie et la révolution (PMDR) et le Comité de défense des libertés démocratiques au Mali (CDLDM)[42].

Le , Modibo Keïta meurt, officiellement d’un œdème pulmonaire[43]. Cependant, aucune autopsie n’ayant été pratiqué, les raisons de sa mort sont incertaines : manques de soin, empoisonnement sont des raisons invoqués par les proches de l’ancien président[44].

Affichage d'une volonté d'ouverture

Moussa Traoré décide rapidement de se séparer de l’aile dure du Comité militaire de libération nationale qui lui reproche sa volonté d’ouverture. Il fait arrêter le , Kissima Doukara, ministre de la Défense et de l'Intérieur Karim Dembélé et Tiécoro Bagayoko, directeur des services de sécurité, en leur reprochant une tentative de coup d'État. Le 30 avril, les directeurs de la Somiex et de la Comatex, des proches de Tiécoro Bagayogo, sont arrêtés pour corruption[45].

Le procès politique de « la bande des trois » a lieu du 18 au 21 octobre, Kissima Doukara et Tiécoro Bagayoko sont condamnés à mort, Karim Dembélé est condamné à 20 ans de travaux forcés. Deux ans plus tard, le , ils seront de nouveau jugés, cette fois pour détournement de fonds publics. Kissima Doukara, et Nouhoun Diawara, ancien intendant général de l'armée sont condamnés à mort pour détournement de fonds publics tandis que Tiécoro Bagayoko, ancien directeur des services de sécurité est condamné à 5 ans de travaux forcés et Karim Dembélé à 3 ans de prison[45].

Le , un remaniement ministériel permet l'entrée au gouvernement de jeunes intellectuels progressistes, séduit par une prétendue ouverture démocratique, comme Alpha Oumar Konaré qui devient ministre Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture[45].

Lors de l’élection présidentielle du , Moussa Traoré, candidat unique, est élu, ainsi que 82 députés, tous membres de l’UDPM[46].

Contestations du régime par les étudiants et élèves

La jeunesse, et plus particulièrement les lycéens et les étudiants, sont les principaux contestataires du régime de Moussa Traoré.

Le , une grève des étudiants est lancée par l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali (UNEEM) contre l'instauration d'un concours d'entrée pour les établissements de l'enseignement supérieur. Un accord conditionnel est signé par Samba Lamine Sow, secrétaire général de l'UNEEM, mais est contesté par la base. Le 10 février, une manifestation violente se déroule à Bamako, organisée par une fraction de l'UNEEM opposé à l'accord. Boniface Diarra, secrétaire général de l'UNEEM à l'École normale d'administration, est arrêté par la police[45].

Le 22 février le gouvernement exige des parents qu'ils fassent pression sur les lycéens pour reprendre les cours, les menaçants de leur faire rembourser les frais de scolarité. Les étudiants doivent s'engager à ne pas faire grève pendant une période de 10 ans. La majorité des élèves reprennent les cours[45].

Le 24 avril le ministre de l'éducation nationale annonce la dissolution du bureau de l'UNEEM et la fermeture des établissements scolaires de Bamako. Ceux-ci rouvrent le 6 mai. Le 9 mai, une manifestation est organisée pour demander la libération de B Diarra. La police interpelle de nombreuses personnes. Le 17 mai, Modibo Keïta est enterré à Hamdallaye à Bamako. Une manifestation spontanée rassemble plusieurs milliers de personnes. L'état d'urgence est décrété et une centaine de personnes sont arrêtées[45]

Parallèlement à la mise en place du parti unique, le régime créé l'Union nationale des jeunes du Mali (UNJM), une organisation étatique censée contrôler toutes les activités de la jeunesse. Les 20 et se tient au congrès constitutif de l'UNEEM en tant que section de l'UNJM, le mouvement étudiant affirme sa volonté d'autonomie et de noyautage de l'UNJM. Modibo Diallo est élu secrétaire général. Du 26 au 29 juin, lors du congrès constitutif (UNJM), S. Samacké, ancien membre de l'organisation des jeunes de l'US-RDA, proche d’Alpha Oumar Konaré, est élu secrétaire général[45].

En décembre 1978, le deuxième congrès de l'Uneem se tient. Le bureau est renouvelé et une ligne politique est affirmée : se démarquer du pouvoir et promouvoir le socialisme. Tiébilé Dramé, secrétaire général, fait adopté à l'unanimité le retrait de l'organisation étudiante de l'UNJM. Le 29 janvier 1979, l'UNEEM organise une marche de soutien aux élèves de la République centrafricaine contre la dictature de Jean-Bedel Bokassa. Le gouvernement malien accuse les 2000 élèves d'ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État[45].

L'Uneem boycotte le congrès constitutif de l'Union démocratique du peuple malien (UDPM) qui se tient du 29 au 31 mars. Le 1er mai, l'UNEEM se retire effectivement de l'UNJM[45].

Le 7 août, l'UNEEM organise une campagne d'information et de sensibilisation pour populariser ses revendications : suppression des concours dans l'enseignement supérieur et la fonction publique, dotation en cantines et internats des lycées régionaux, suppression du tronc commun, augmentation des bourses et leur paiement à terme échu. Le 26 novembre, une grève a lieu dans tout le pays pour la satisfaction des revendications. Le 26 novembre, une marche sur le ministère de l'Éducation nationale à Bamako est organisée. Des milliers d'élèves envahissent la cour du ministère et prennent le ministre en otage pour l'obliger à lire les revendications. Le 4 et 5 décembre, la fermeture des établissements scolaires est décidée Moussa Traoré qui limoge le directeur de la sécurité. Le 17 décembre, le gouvernement décide d'enrôler les élèves et étudiants dans l'armée. Amnesty International dénonce l'envoi de 375 élèves au camp des parachutistes de Djikoroni où ils sont rasés et battus[45].

Le 18 décembre, les femmes de Bamako manifestent contre l'enrôlement de leurs enfants et sont rejointes par les élèves et étudiants. La police tire sur la foule. Amnesty International recense 15 morts sur l'ensemble du territoire. Le pouvoir est contraint de négocier avec l'UNNEM par la médiation de l'Union nationale des femmes du Mali et accepte les revendications des étudiants, sans fixer de délais pour leur réalisation. Les lycées rouvrent le [45].

Le 15 janvier, au 2e congrès de l'UNJM, Sory Coulibaly, secrétaire du bureau exécutif de l'UDPM, annonce la dissolution de l'UNEEM. Le gouvernement décide qu’une seule organisation peut représenter la jeunesse ; l’Union nationale des jeunes du Mali. Le 13 février, une manifestation de lycéens arpente les rues de Ségou. La police intervient. Deux morts sont recensés et un élève et un enseignant sont arrêtés. Le 18 février, se tient un congrès extraordinaire de l'UNEEM. Abdoul Karim Camara, surnommé Cabral, est élu secrétaire général. Un mot d'ordre de grève pour réclamer la libération personnes arrêtées à Ségou, la restauration de l’UNEEM et le paiement des bourses[45].

Le , alors que le Mali accueille les chefs d'État des pays riverains du Sahara, l'UNEEM souhaite profiter de la présence de la presse internationale pour porter ses revendications. Des milliers de scolaires se regroupent dans le centre-ville de Bamako. Les manifestants s'en prennent aux vitrines des supermarchés, aux voitures de l'administration et aux bâtiments de l'État. La police réprime violemment les manifestants[45].

Les familles de Cabral et de Seudiou Mamadou Diarrah, secrétaire à l'information, sont arrêtées pour obliger les deux leaders étudiants à se rendre. Cabral est arrêté et torturé, obligé à prononcer à la radio un appel à la reprise des cours. Le 16 mars, il décède en prison en raison des tortures et de l'absence de soin. Le 19, un sit-in avenue de l'Indépendance à Bamako rassemble plusieurs milliers d'élèves et étudiants qui réclament le corps de Cabral[45].

Des manifestations de soutien au régime sont organisées le 9 et le 22 mars mais rassemblent peu de monde. Le 29 mars, Moussa Traoré annonce la libération de tous les élèves, étudiants et professeurs et « pardonne les exactions des étudiants et élèves ». Le 31 mars, les cours reprennent. Du 8 au 12 avril se réunit le premier conseil national de l'UDPM. Constatant la faillite du parti et condamnant « l'attitude irresponsable des élèves et étudiants », il décide la tenue d'un congrès extraordinaire pour dynamiser le parti et la mise en place d'associations villageoises appelées ton ainsi qu'un service national de la jeunesse[45].

Le 14 avril, les forces de l'ordre interviennent violemment contre les élèves du lycée de Badalabougou à Bamako : dix élèves sont blessés. Le mouvement de grève reprend pour demander le paiement des bourses et l'autorisation de l'UNEEM[45].

En juin, les élèves et professeurs désertent les écoles et boycottent les examens pour protester contre le non-paiement des salaires et des bourses. Le 28 juin, les élèves et étudiants ayant obtenu le paiement des bourses reprennent les cours. Le 2 août, Alpha Oumar Konaré et Tierno Diarra sont remplacés respectivement au ministère de la jeunesse et de l'éducation par N'ji Mariko et le général Sékou Ly[45]..

Combat pour le multipartisme

En 1979, le Parti malien pour la démocratie et la révolution (PMDR) appelle, lors de sa conférence de Tombouctou en 1979, « les patriotes et démocrates maliens » à s’unir pour combattre le régime de Moussa Traoré[40].

En 1984 est créé le Front démocratique des patriotes maliens, en 1986 le Front national démocratique populaire (FNDP) qui comprend le Parti malien du travail (PMT), le PMDR, le PDPM, rejoint en 1989 par l'US-RDA[40].

L'Union nationale des travailleurs du Mali tient son conseil central extraordinaire les 28 et et déclare : « Considérant que le parti unique constitutionnel et institutionnel ne répond plus aux aspirations démocratiques du peuple malien ; […] le conseil central extraordinaire rejette en bloc le dirigisme politique qui entrave le développement de la démocratie au Mali […] opte pour l'instauration du multipartisme et du pluralisme démocratique »[41].

Le est créée l'Association des jeunes pour la démocratie et le progrès (AJDP).

Le , le Comité nationale d'initiative démocratique (Cnid) est créée à Bamako par Mountaga Tall et Demba Diallo[47], afin d’agir à visage découvert pour le multipartisme.

Une semaine plus tard, le , l’Alliance pour la démocratie au Mali est créé par des militants du PMT, du PMDR, du FDPM et de l’US-RDA[48] créent l’Alliance pour la démocratie au Mali (Adéma), présidée par Abdrahamane Baba Touré[49].

Ces associations vont mobiliser la population, en organisant des marches à Bamako et dans d’autres villes du pays. Le , le Cnid organise une manifestation pacifique qui réunit 10 000 personnes à Bamako[50]. Le une marche unitaire est organisée par le Cnid et l’Adéma à Bamako. Entre 30 000 à 50 000 personnes y participent[51] - [52].

Le régime interdit d’activité l’Adéma et le Cnid le [51].

Le , une nouvelle manifestation est organisée à Bamako. Mountaga Tall, le leader du Cnid est blessé par un tir de grenade lacrymogène[50].Le lendemain, une manifestation a lieu à Ségou.

Le , une marche unitaire rassemble le Cnid, L’adéma, l’Association pour la justice, la démocratie et le progrès (AJDP) et la Jeunesse libre et démocratique (JLD). Le , l’Adema, le Cnid et l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) organisent une marche silencieuse en souvenir de Cabral, leader étudiant assassiné le [50].

Le Comité de coordination des associations et des organisations démocratiques, communément appelé Mouvement démocratique voit le jour le . Il est constitué par le Cnid, l’Adéma, l’AJDP, le JLD, l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), l’Association malienne des droits de l'homme (AMDH), l’AEEM et le barreau[50].

Le , Moussa Traoré est arrêté par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré. Un comité de réconciliation nationale est formé par les militaires[41].

Rébellion touarègue

Le 27 juin 1990, un poste de gendarmerie est attaqué à Ménaka. C'est le point de départ de l'insurrection armée menée par le Mouvement populaire de l'Azawad de Iyad Ag Ghali[38].

Économie

Sous le régime militaire, les champs collectifs et l'obligation de vente des céréales sont abandonnés. À partir de 1972 sont créés les Opérations de développement rural (ODR), ayant pour mission de vulgariser de nouvelles techniques de culture, d'approvisionner les paysans en matériel agricole et en intrants (engrais) et de commercialiser leurs productions. Les ODR sont centrés sur les cultures de rentes (riz, arachide, coton) au détriment des cultures traditionnelles locales tel le mil, le sorgho ou le maïs. Il faut attendre la fin des années 1970 pour que ces cultures vivrières trouvent leur place au côté des cultures de rente. Les paysans se sont pas associés aux décisions les concernant, les ODR servent uniquement l'intérêt de l'État avec comme objectif d' « intégrer les paysans à l'économie capitalisme mondiale »[35]. Les cultures de rentes (Arachide, 28 000 tonnes et le coton, 108 000 tonnes en 1980-1981), rapportent des devises à l'État qui permet de résorber le déficit chronique de la balance des paiements. Ainsi, le coton représente entre 40 et 50 % des recettes d’exportations[19].

La grande sécheresse de 1973-1974 a profondément touché le Mali : 38 % de la population est sinistrée, les 2/5 du cheptel est mort, les productions vivrières sont réduites de 37 %[19].

Transition démocratique

Le Comité de réconciliation nationale rencontre les organisations démocratiques regroupées au sein du Comité de coordination des associations et des organisations démocratiques (CCAOD). Ils décident de constituer le Comité transitoire pour le salut du peuple (CTSP), qui comprend dix militaires et quinze représentants des organisations démocratiques dont 4 représentations des associations de jeunes et deux du mouvement de rébellion du nord. Le CTSP, présidé par Amadou Toumani Touré assume les fonctions de gouvernement provisoire[41].

Le CTSP organise une conférence nationale du au afin d’élaborer une nouvelle constitution et définir le processus électoral.

Le multipartisme est reconnu et une charte des partis politiques a été établi par une ordonnance CTSP le [53].

Les maliens approuvent par référendum le la nouvelle constitution. Le oui l’emporte avec 98,35 % des suffrages. Des élections municipales sont organisées la semaine suivante le 23 février et le 8 mars puis des élections législatives le 23 février et le 8 mars. Sur les 48 partis déjà créés, 22 participent aux élections et 10 obtiennent des élus. L’Adéma-Pasj, avec 76 députés sur 116, obtient une large majorité absolue. Le nouveau gouvernement signe un pacte national de réconciliation avec les Touaregs le [54]qui prévoit notamment : l’intégration des ex-rebelles dans les services publics (corps en uniforme et administration générale) et dans les activités socio économiques; l’allégement du dispositif militaire dans les régions du Nord; le retour de l’administration et des services techniques dans le Nord; la reprise des activités économiques et la mise en œuvre de programmes de développement socio-économique d’envergure pour le moyen et le long terme. L’élection présidentielle du 12 et clôt le processus électoral de l’année 1992. Le candidat de l’Adéma-Pasj Alpha Oumar Konaré l’emporte au second tour face à Tiéoulé Mamadou Konaté, candidat de US-RDA et devient le premier président de la 3e république.

Troisième république

Premières élections démocratiques depuis Modibo Keïta

En février 1993, Moussa Traoré est condamné à mort (il sera gracié en 2002).

Des élections législatives ont lieu au Mali en 1997. Inscrites dans un processus électoral incluant l’élection présidentielle et les élections communales, elles se déroulent dans un climat tendu entre l’opposition et le pouvoir. Une révision du code électoral est votée quelques semaines avant le scrutin. Un premier tour, organisé dans la confusion le , est invalidé par la Cour constitutionnelle. Le refus du gouvernement d’interrompre le processus électoral comme demandé par l’opposition regroupée au sein du Collectif de l’opposition (Coppo) aggrave les tensions. Les élections ont finalement lieu les 20 juillet 1997 et 3 août 1997. Alors qu’une grande partie de l’opposition a appelé au boycott, le parti du président Alpha Oumar Konaré, l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice remporte largement les élections. L’approche des élections de 1997 crée un climat tendu entre la majorité et l’opposition. Le gouvernement tente de réformer la loi électorale pour créer une Commission électorale nationale indépendante (Ceni) chargée d’organiser les élections et modifier le mode de scrutin. L’opposition, qui craint que cette réforme renforce le parti au pouvoir saisi la Cour constitutionnelle qui censure le le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale[55]. Le gouvernement présente un nouveau texte qui est adopté par l’Assemblée nationale le [56]. Trois jours plus tard, la Ceni est mise en place et prépare dans la précipitation les élections législatives dont le premier tour a lieu le . Le scrutin se déroule dans la confusion, en raison notamment de l’absence de listes électorales fiables. L’opposition réclame l’annulation du scrutin, la suspension du processus électoral, la démission du gouvernement et la dissolution de la Ceni[57]. La Cour constitutionnelle annule le scrutin mais le processus électoral se poursuit. L’opposition, qui se réunit au sein du Collectif des partis de l’opposition (Coppo), décide de boycotter les élections à venir. À l’élection présidentielle, le président Alpha Oumar Konaré se retrouve face à un seul candidat, Mamadou Maribatrou Diaby, candidat du petit Parti pour l'unité, la démocratie et le progrès (PUDP) et est réélu avec plus de 95 % des suffrages. Le , le président est investi pour un second mandat de cinq ans dans un climat tendu[58]. Les élections législatives qui se tiennent en juillet sont elles aussi boycottées par une grande partie de l’opposition. Le scrutin qui se déroule dans un climat de violence donne la victoire à l’Adéma-Pasj qui obtient 128 des 147 sièges. Les violences se poursuivent avec notamment le lynchage d’un policier lors d’un meeting de l’opposition le , entraînant l’arrestation des principaux chefs de l’opposition, Me Mountaga Tall, président du CNID, Almamy Sylla, président du collectif de l'opposition, Youssouf Traoré de l'UFDP, Seydou Badian Kouyaté de l'US-RDA, Mohamed Lamine Traoré, ancien ministre de l'Intérieur, chef du MIRIA, Fanta Diarra, présidente des femmes du Congrès national d'initiative démocratique (CNID)[59].

La décentralisation est l’une des œuvres la plus importante de la 3e République. Si elle faisait partie des discours des deux premières républiques, elle n’avait jamais été mise en acte. Le , une loi[60] définit les collectivités territoriales du Mali qui sont les régions, le district de Bamako, les cercles, les communes urbaines et les communes rurales, chacune étant dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et aucune ne pouvant établir ou exercer de tutelle sur une autre collectivité. Les collectivités s’administrent librement par des assemblées ou conseils élus qui élisent en leur sein un organe exécutif. Le , 684 communes rurales sont créées et viennent s’ajouter aux 19 communes urbaines existantes[17].

Arrivée au pouvoir du président « ATT »

Le , Amadou Toumani Touré, dit ATT, demande et obtient sa mise en retraite anticipée de l’armée pour pouvoir se présenter à l’élection présidentielle[61]. Il est élu président du Mali en avec 64,35 % des voix au second tour. Son adversaire Soumaïla Cissé, ancien ministre, obtient 35,65 % des voix. Il nomme Ahmed Mohamed ag Hamani comme premier ministre en le chargeant de réunir un gouvernement de grande coalition. Le 29 avril 2007, Amadou Toumani Touré est réélu au premier tour avec 71,20 % des voix, mais cette élection est contestée par les principaux candidats de l’opposition[62]. Les relations commerciales, politiques et culturelles avec la France se ralentissent tandis que celles avec la Chine, la péninsule arabique et les États-Unis se renforcent[63].

Début de la guerre du Mali

En septembre 2010, sept étrangers, dont cinq Français, sont enlevés par Al-Qaida au Maghreb islamique. Treize mois plus tard, des Touareg maliens, ex-mercenaires en Libye, reviennent dans la partie nord du Mali : le contrôle de cette partie du pays semble échapper de plus en plus au pouvoir en place à Bamako entre les interventions de Al-Qaida au Maghreb islamique et ces forces Touaregs. Le 22 mars 2012, le capitaine Amadou Haya Sanogo dirige un coup d’État militaire[64]. Quelques mois plus tard, soumis également à une pression internationale, il rend le pouvoir à des autorités civiles, pour une période de transition, avec comme président par intérim Dioncounda Traoré. Celui-ci organise une élection présidentielle qui se tient les 28 juillet et 11 août 2013 et s'achève par la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta auquel Dioncouda Traoré transmet le pouvoir le 4 septembre suivant[65] - [66].

Pendant ce temps, durant cette même année 2012, profitant des bouleversements politiques successifs à Bamako, les événements s'accélèrent dans le nord du pays et dans le Sahel, au centre du pays. De mars à septembre 2012, les villes de Kidal, Gao, Tombouctou et Mopti tombent aux mains des islamistes qui se rapprochent des régions du sud. Le 23 septembre 2012, Le Mali et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) s'accordent sur le déploiement d'une force africaine. Le 21 décembre 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies autorise par une résolution le déploiement d'une force africaine au Mali. Le 11 janvier 2013, les troupes françaises interviennent en appui de cette force africaine, c'est le début de l'opération Serval[64].

Interventions de troupes françaises (opération Serval puis Barkhane)

Cette opération Serval semble être un succès dans un premiers temps : les villes ont été reprises ainsi que le territoire du nord du pays, un dialogue est rétabli avec les différentes composantes Touareg et l’État malien est stabilisé. Mais Al-Qaida au Maghreb islamique change d'approche,et se reconstitue. L'organisation procède désormais par des incursions ponctuelles et par des attentats, et le maintien sur place des troupes françaises et africaines, dans l'organisation initiale de ces forces, se révèle coûteux[67] - [68]. Il est décidé de substituer l’opération Barkhane à l'opération Serval, pour sécuriser la bande sahélo-saharienne, avec la mission de lutter contre les groupes djihadistes et d’empêcher la constitution de sanctuaires terroristes dont le quartier-général semble établi à N’Djamena. Le nouveau dispositif est officiellement lancée le 1er août 2014[69].

La situation sécuritaire reste très précaire, avec de nombreuses attaques djihadistes[70] - [71]. Les conflits communautaires persistent, occasionnant des centaines de morts, particulièrement dans la région de Mopti[70]. En 2018, l'armée française poursuit ses opérations et particulièrement dans le Liptako Gourma, une zone entre le centre du Mali, le sud-ouest du Niger et le Burkina Faso[72].

Les djihadistes opèrent une guerre asymétrique : ils procèdent surtout par attaques surprises, tout en utilisant les ressentiments locaux et les conflits intercommunautaires[73] - [74]. Le , des miliciens dogons font 157 morts lors du massacre d'Ogossagou, village peul situé près de Bankass, toujours dans le centre du pays. Beaucoup des victimes avaient trouvé refuge dans ce village après avoir déjà fui d’autres affrontements intercommunautaires qui ont fait plus de 500 morts en 2018 dans le centre du Mali, selon l’ONU[75]. Les troupes françaises sont de plus en plus critiquées localement : poursuivre le combat accroît le risque d’enlisement et de compromission[74].

Notes et références

- « La Charte du Mandén, proclamée à Kouroukan Fouga », sur unesco.org.

- Histoire générale de l'Afrique, vol. 4, p. 157.

- Alfred Fierro, « Mali, empire du (XIe-XVIIe s.) », Encyclopædia Universalis.

- « Kankan Musa ou Mansa Musa, empereur du Mali (1312-1337) », Encyclopædia Universalis et Histoire générale de l'Afrique, vol. 4, p. 173.

- Histoire générale de l'Afrique, vol. 4, p. 199.

- Histoire générale de l’Afrique, vol. 4, p. 198.

- Histoire générale de l'Afrique, vol. 4, p. 219.

- Jean Boulègue, « Chute de l'empire songhay », Encyclopædia Universalis.

- Histoire générale de l'Afrique, vol. 4, p. 221-222.

- (fr) [PDF]Elmouloud Yattara, Une histoire du Mali II-la période coloniale, sd consulté le 15 février 2010

- Cité par Camille Guy, l'Afrique occidentale française, Paris, Larose, 1929, p. 78, cité par Drissa Diakité, 1993

- Drissa Diakité, Origines et histoire de Bamako dans École normale supérieure de Bamako. Département d'études et de recherches d'histoire et de géographie, Bamako, Presses universitaires de Bordeaux, 1993, p. 9-22

- BM Sissoko, la grande histoire de la bataille de Sabouciré, L'Essor consulté le 23 septembre 2009

- cité par Mamadou Sarr, 1980 et Drissa Diakité, 1993

- arrêté général du

- arrêté général de 1919

- (fr) Kô Samaké, Modibo Keïta, Recherche sur l’Historique de la Décentralisation au Mali : De la Période Coloniale à la 3e République, Penser pour agir.org consulté le 7 février 2006

- (fr) Loi N° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative à la réorganisation municipale en Afrique Occidentale Française, en Afrique équatoriale française, au Togo, au Cameroun et à Madagascar

- Moussa Cola Cissé, Pierre Jacquemot, Le Mali, le paysan et l'État, L'Harmattan, 1981 (ISBN 9782858022007).

- Oumar Diarrah, Vers la Troisième République du Mali, Éditions L'Harmattan, 1991, (ISBN 9782738411303)

- Modibo Diagouraga, Modibo Keita, un destin, L'Harmattan, 2005 (ISBN 9782747586146)

- Pierre Boilley, Les Touaregs Kel Adagh : dépendances et révoltes : du Soudan français au Mali contemporain, Karthala Éditions, 1999

- Ali Cissé, Mali, une démocratie à refonder, Paris, L'Harmattan (études africaines), 2006, p. 44

- Biographie de Jean Silvandre, Biographies des députés de la IVe République sur le site de l’Assemblée nationale française , consulté le 4 février 2010

- Amadou Ballo, École normale supérieure de Bamako, département d'études et de recherches d'histoire et de géographie, Bamako, Presses universitaires de Bordeaux (coll. « Pays enclavés » no 6), 1993

- Ali Cissé, 2006 p. 16

- (fr) L’opposition sous la 1re République : 1960-196Les Échos consulté le 11 décembre 2009.

- Article 60 de la constitution de 1946

- Oumar Diarrah, Le Mali de Modibo Keïta, Éditions L'Harmattan, 1986, (ISBN 2858026947), 9782858026944, 187 p

- Christian Roche, Le Sénégal à la conquête de son indépendance : 1939-1960 : chronique de la vie politique et syndicale, de l'Empire français à l'indépendance, éditeur KARTHALA Éditions, 2001 (ISBN 2845861133), 9782845861138, 286p.

- Loi N°60-033 transférant à la Fédération du Mali les compétences instituées par l'article 79 de la Constitution de la République française

- Gerti Hesseling, Histoire politique du Sénégal, Karthala éditions, 1985, (ISBN 2865371182), 9782865371181, 437 p.

- (fr) Philippe Decraene, Deux décennies de politique extérieure malienne (1960-1980), Politique étrangère no 2, 1980, p. 437-451 .

- Cité par Cheick Oumar Diarrah, Vers la troisième république du Mali, Paris, L'Harmattan, janvier 1991 p. 38-39

- (fr) Sylvia Tag, Paysans, État et démocratisation au Mali : enquête en milieu rural, GIGA-Hamburg, 1994 (ISBN 3928049275), 9783928049276, 192 pages

- Manon Touron, Le Mali, 1960-1968. Exporter la Guerre froide dans le pré carré français, Dans Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, 2017/1, n° 45, pages 83 à 95

- Le Mali de Modibo Keita (1960-1968) Chronologie du Mali, Site Clio

- Capitaine Ibrahim Siratigui Diarra, «La "Flamme de la paix" du Mali 10 ans après: bilan de la réinsertion des anciens rebelles», dans Yvan Conoir, Gérard Verna, "DDR, désarmer, démobiliser et réintégrer: défis humains, enjeux globaux"; Éditeur Presses Université Laval, 2006 (ISBN 2-7637-8290-6)

- Pierre Biarnès, Si tu vois le margouillat : souvenirs d'Afrique, Paris, Éditions L'Harmattan, , 298 p. (ISBN 978-2-296-03320-7 et 2-296-03320-2, lire en ligne)

- (fr) [PDF]Bakary Camara, Le processus démocratique au Mali depuis 1991— Entre fragmentation de l’espace politique et coalitions : Quels sont les impacts de la démocratisation sur la condition de vie des Maliens ?

- Marie-France Lange, Insoumission civile et défaillance étatique : les contradictions du processus démocratique malien, Autrepart (10), 1999, p. 117-134

- Seydou M. Diarrah 1991, cité par Bakary Camara, le processus démocratique au Mali

- « interview du Général MOUSSA TRAORE : A mon sens, non seulement le pardon existe en politique mais il devrait même être la règle », Voix d’Afrique, (lire en ligne) reproduit dans Le Patriote, 30 janvier 2007

- Boubacar Sankaré, « 32ème anniversaire de la mort de Modibo Kéïta : Vive le patriote ! », Le 26 mars, (lire en ligne)

- Serge Nédelec, La révolte scolaire malienne de 1979-1980 Essai d'histoire immédiate dans Catherine Coquery-Vidrovitch, Histoire africaine du XXe siècle : sociétés, villes, cultures, vol. Numéros 14-15 de Cahier (Centre national de la recherche scientifique (France). Groupe de recherches "Afrique noire"),, Paris, Éditions L'Harmattan, (ISBN 2-7384-2001-X et 9782738420015)

- (fr)[PDF] Site internet de l’Union interparlementaire

- El Hadji Omar Diop, Partis politiques et processus de transition démocratique en Afrique noire : recherches sur les enjeux juridiques et sociologiques du multipartisme dans quelques pays de l'espace francophone, Publibook, , p.71

- Mamadou Fofana, « Historique du parti », sur site officiel de l’Adéma-Pasj, 2002-2003

- B.M. Sissoko, « Dites désormais : école nationale d’ingénieurs Abdrahamane Baba Touré », L’Essor,

- « Retour triomphal du président Tall à Bamako « le Cnid est une équipe » dixit l’avocat », Le Matinal, (lire en ligne)

- [PDF] « L'avènement de la démocratie et de la troisième république au Mali »

- Daba Balla Keïta, « Marche unitaire du 30 décembre 1990 Les acteurs du Mouvement Démocratique se souviennent », Nouvel Horizon, (lire en ligne)

- Ordonnance N°91-075/PCTSP du 10 octobre 1991

- « La rebellion touareg : l’expérience malienne en matière de gestion des conflits », sur afrique-gouvernance.net (consulté le ).

- Nouveau Code électoral : la Cour constitutionnelle renvoie le gouvernement à sa copie, Afrique express no 127, 2 décembre 1996

- (fr)[PDF] Organisation internationale de la francophonie, Rapports de la mission exploratoire et de la mission d’observation des élections législatives du 13 avril 1997 - rapport de la mission exploratoire du 10 au 16 février 1997

- (fr)[PDF]Communiqué des responsables de la CPP, du PARI, du PUDP, des Partis du FCD, du RFP et les candidats aux élections présidentielles, réuni au siège du MIRIA à Bamako le 14 avril 1997

- (fr) Manifestations lors de l'investiture du président Konaré no 148 du jeudi 19 juin 1997

- (fr) Troubles post-électoraux, Afrique express no 152,11 septembre 1997

- Loi N° 93-008 du 11 février 1993 relative aux conditions de la libre administration des collectivités locales

- La constitution de la troisième république interdit à un militaire de devenir président

- « Le FDR prend acte », no 15950, L'Essor, 14 mai 2007

- Carine Fouteau, « Le Mali, tout un monde sans la France », Mediapart, 13 juillet 2010

- Rédaction LM, « Chronologie », Le Monde, (lire en ligne)

- Rédaction LM, « Le Mali retrouve l'Union africaine », Le Monde, (lire en ligne)

- Rédaction LM et AFP, « Le nouveau président du Mali nomme le banquier Oumar Tatam Ly premier ministre », Le Monde, (lire en ligne)

- Geoffroy Clavel, « Mali: anniversaire de l'opération Serval, succès contrasté du quinquennat de Hollande », Huffington Post, (lire en ligne)

- Marie Le Douaran, « Hollande chef de guerre, un bon bilan ? », L'express, (lire en ligne)

- Laurent Lagneau, « Une page se tourne : les opérations Serval et Épervier sont désormais terminées », sur Zone Militaire,

- (en) « Mali election:Militia mayhem threatens vote », BBC, (lire en ligne).

- « Mail : une présidentielle sous tension aux multiples inconnues », Radio France internationale, (lire en ligne).

- « L'armée française met en sommeil une base au Niger et se concentre sur le Mali », Le Figaro, (lire en ligne)

- Morgane Le Cam, « Au Mali, l’opération « Barkhane » ensablée en terre oubliée », Le Monde, (lire en ligne)

- « Paris face aux nouveaux défis du djihad sahélien », Le Monde, (lire en ligne)

- « Dans le village Peul attaqué au Mali : « Ils ont tout brûlé et tué tout ce qui bougeait encore » », Le Monde, (lire en ligne)

Notes

- Orthographié aussi « Manden » ou encore « Manding ».

- Les Portugais prennent pied sur le continent dès 1415, avec la prise de Ceuta.

Annexes

Bibliographie

- (en) Pascal James Imperato et Gavin H. Imperato, Historical dictionary of Mali, Scarecrow Press, Lanham, Md., 2008 (4e éd.), XCVII-457 p. (ISBN 978-0-8108-5603-5)

- (en) P. F. de Moraes Farias, Arabic medieval inscriptions from the Republic of Mali : epigraphy, chronicles, and Songhay-Tuāreg history, Oxford university press, Oxford, New York, 2003, CCXLVI-280 p.-14 p. de cartes-69 p. de pl. (ISBN 0-19726222-8)

- (fr) Olivier Dutour, Hommes fossiles du Sahara : peuplements holocènes du Mali septentrional, Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1989, 342 p. (ISBN 2-222-04294-1)

- (fr) Wâ Kamissoko, La grande geste du Mali : des origines à la fondation de l'Empire : des traditions de Krina aux colloques de Bamako, (récits recueillis par Youssouf Tata Cissé, préface par Jean Rouch), Karthala, Paris, 2007 (2e éd.), XI-426 p. (ISBN 978-2-86537-206-5)

- (fr) Doulaye Konaté, Travail de mémoire et construction nationale au Mali, (préface de Catherine Coquery-Vidrovitch), L'Harmattan, Paris, 2006, 121 p. (ISBN 2-296-00993-X)

- (fr) Annie M. D. Lebeuf et Viviana Pâques, Archéologie malienne : collections Desplagnes, Musée de l'homme, Paris, 1970, 56 p. (Supplément au tome X, 3, d'Objects et mondes)

- (fr) Michel Raimbault et Kléna Sanogo (dir.), Recherches archéologiques au Mali : prospections et inventaire, fouilles et études analytiques en zone lacustre, Karthala, Paris, 1991, 567 p. (ISBN 2-86537-285-5)

- Yaya SY, « Les légitimations de l’esclavage et de la colonisation des Nègres », L’Harmattan, Paris, 2009.

- Yaya SY, l’esclavage chez les Soninké : du village à Paris, in Journal des Africanistes : L’ombre portée de l’esclavage (Avatars contemporains de l’oppression sociale), pp 43-69, Tome 70, Fasc. 1-2, année 2000.