Tata (fortification)

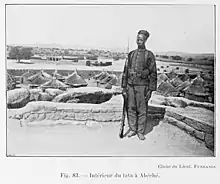

Un tata ou tata somba est une ancienne fortification d'Afrique de l'Ouest. Le mot désigne tantôt la muraille de terre crue entourant un village — l'enceinte —, tantôt le village fortifié lui-même, voire une véritable cité fortifiée, un centre politique et militaire[1].

Les vestiges des tatas, par exemple celui de Maba Diakhou Bâ à Nioro du Rip (Sénégal), classé par les Monuments historiques datent le plus souvent du XIXe siècle. Les tatas du nord-est du Togo sont classés au Patrimoine mondial de l'Unesco[2].

Étymologie

Tata est un mot d'origine mandingue[3].

En langue wolof, tata signifie « mur d'enceinte, fortin », comme dans la phrase : Tatay Ñooro yaa ngay raaf (« le fortin de Nioro tombe en ruines »)[4].

Construction

Le tata est réalisé avec des matériaux végétaux et du banco. Les murs sont élevés — ils peuvent atteindre une hauteur de plusieurs mètres — et donc épais à la base afin d'assurer la stabilité de la construction.

Un puissant symbole

« Voilà, tu es, pour écarter au loin l’ennemi, debout, le tata »[5] : avec ce terme désignant une forteresse de l'époque précoloniale, le poète-président sénégalais Léopold Sédar Senghor symbolise la force de résistance des anciens empires africains pour défendre leur civilisation contre les envahisseurs occidentaux[6]. Beaucoup de tatas ont en effet été les camps fortifiés ou campements provisoires de grands chefs de guerre tels que l'Almamy Samory Touré, le conquérant toucouleur El Hadj Omar ou le maître du Bornou, Rabah.

Le mot fera florès dans les textes de la négritude.

Pourtant les nations coloniales n'ont pas manqué de reprendre le symbole à leur compte. Lors de l'Exposition coloniale internationale de 1931, l'un des clous de la manifestation fut le pavillon de l'AOF, reconstruction monumentale d'un tata de type soudanais dans lequel beaucoup de visiteurs ont cru reconnaître la Grande mosquée de Djenné. Surdimensionné, l'édifice atteignait 45 m, alors que même les tatas de Tombouctou ne dépassaient guère 15 ou 20 m[7].

En France, la nécropole de Chasselay, où reposent 188 tirailleurs sénégalais tombés en juin 1940, a été édifiée sur le modèle des tatas traditionnels.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- « Tata », dans Bernard Nantet, Dictionnaire de l'Afrique. Histoire, civilisation, actualité, Larousse, Paris, 2006 (nouvelle édition), p. 280 (ISBN 2-03-582658-6)

- Raymond Mauny, « Du nouveau sur les murs Tata de Dakar », Notes africaines, no 17, Dakar, 1943, p. 14-15

- C. Meillassoux, « Plans d'anciennes fortifications (Tata) en pays Malinké », Journal des Africanistes, 1966, tome 36, 1, p. 29-44

Filmographie

- Le Tata, film documentaire de Patrice Robin et Eveline Berruezo, France, 1992, 60 min[8]

- Tata, film de Boris Van Gils et Lucille Reyboz, Belgique, 2002, 52 min

- Le Tata Sénégalais de Chasselay : Mémoires du 25° RTS, film documentaire de Dario Arce et Rafael Gutierrez, France, 2007, 52 min - Productions Chromatiques/TLM.

Liens externes

Notes et références

- Oumar Ba, « Le royaume du Kabou : enquêtes lexicales », Éthiopiques no 28, octobre 1981

- France TV Info

- Sirio Canós-Donnay, Fluid fortresses in changing states: Tàta in southern Senegal (13th–19th centuries AD), Dr. Rudolf Habelt, (ISBN 978-3-7749-4374-2, lire en ligne)

- Jean-Léopold Diouf, Dictionnaire wolof-français et français-wolof, Karthala, Paris, 2003, p. 335 (ISBN 2-8458-6454-X)

- Léopold Sédar Senghor, « Que m’accompagnent koras et balafons », Chants d'ombre, Seuil, Paris, 1945, p. 34

- Danièle Latin, « L’"africanité" » fondatrice de Léopold Sédar Senghor » p. 145

- Catherine Hodeir et Michel Pierre, L'exposition coloniale : 1931, Éd. Complexe, Bruxelles, 1991, p. 44-45 (ISBN 2-87027-382-7)

- http://www.vodeo.tv/documentaire/le-tata-paysages-de-pierres