Chasselay (Rhône)

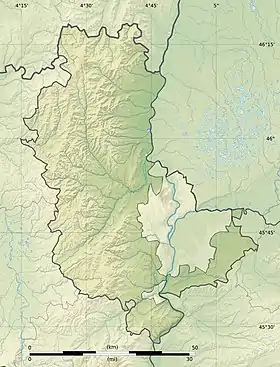

Chasselay est une commune française, située dans le département du Rhône en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Chasselay | |

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Rhône |

| Arrondissement | Villefranche-sur-Saône |

| Intercommunalité | Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées |

| Maire Mandat |

Jacques Pariost 2020-2026 |

| Code postal | 69380 |

| Code commune | 69049 |

| Démographie | |

| Gentilé | Chasselois, Chasseloises [1] |

| Population municipale |

2 833 hab. (2020 |

| Densité | 222 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 52′ 31″ nord, 4° 46′ 23″ est |

| Altitude | Min. 189 m Max. 524 m |

| Superficie | 12,78 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Lyon (banlieue) |

| Aire d'attraction | Lyon (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Anse |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.chasselay.fr |

Géographie

Chasselay est une commune du département du Rhône située à mi-chemin entre Lyon et Villefranche-sur-Saône.

Situation

On a comparé fort justement le territoire de Chasselay à une mandorle. Le grand axe nord-sud mesure près de 7 km contre 3 pour l’axe transversal ouest-est. Cette commune est la seule de la périphérie des Monts d’Or, à être partagée entre deux secteurs de superficie égale, approximativement de part et d’autre de la route départementale D16 de Saint-Germain aux Monts d’Or à Marcilly d'Azergues. La moitié au nord de cette ligne est une plaine à peine inclinée entre 220 et 190 mètres. Au sud, se dresse le massif des Monts d’Or. Par une raide pente assez régulière on parvient à une altitude maximale de 485 mètres. (Le point culminant, le mont Verdun - 626 m - est sur la commune de Poleymieux). Plusieurs ruisseaux ont entaillé ce versant nord : celui des Grandes Gorges à l’est qui marque la limite avec la commune de Saint-Germain-aux Monts d’Or va se jeter dans la Saône ; celui des Gorges à l’ouest, ramifié en trois branches et long de 6 km alimente l’Azergues ; celui du Plantin en position centrale va se perdre dans la plaine au-delà du chef-lieu.

D’un point de vue géologique, la moitié nord correspond aux terres alluviales de la plaine de la Saône ou plaine des Chères. La moitié sud est formée de l’empilement de couches sédimentaires du Jurassique inférieur reposant sur le socle hercynien (en gris sur la carte). L’itinéraire proposé par les auteurs de cette carte recoupe les différents étages de plus en plus récents au fur et à mesure de l’ascension car, l’ensemble ayant subi à l’ère tertiaire un basculement vers le sud-est, ces couches se présentent ici par leur tranche. Dans le bâtiment d’accueil de la mairie on peut observer un échantillon des fossiles caractéristiques des récifs coralliens.

Communes limitrophes

Urbanisme

Typologie

Chasselay est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4]. Elle appartient à l'unité urbaine de Lyon, une agglomération inter-départementale regroupant 124 communes[5] et 1 653 951 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue. L'agglomération de Lyon est la deuxième plus importante de la France en termes de population, derrière celle de Paris[6] - [7].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lyon dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 398 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[8] - [9].

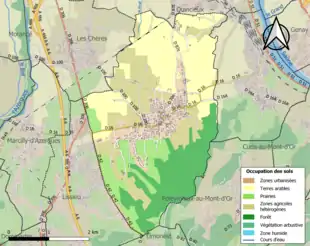

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (66,9 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (67,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (28,6 %), zones agricoles hétérogènes (21,7 %), forêts (20,2 %), zones urbanisées (13 %), prairies (12,7 %), cultures permanentes (3,9 %)[10].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[11].

Topographie

Le territoire de Chasselay a la forme d'une mandorle à deux pointes. Il se partage en deux zones nord-sud fortement différenciées, séparées par l'axe est-ouest de la D16, de Saint-Germain-au-Mont d'Or à Marcilly d'Azergues: au nord, la plaine de la Saône (ou plaine des Chères); au sud-est, le contrefort nord-ouest du Mont d'or qui culmine au Mont Verdun à 625 m. Le bourg est installé très précisément au centre. Les Chères au nord-ouest, Quincieux au nord, Saint-Germain-au-Mont-d'Or et Poleymieux à l'est, Limonest au sud, Lissieu à l'ouest en sont les communes limitrophes. En dehors du bourg, l'habitat s'est développé dans des hameaux dépourvus de centre, formant un alignement plus ou moins continu en bordure d'un quadrillage de chemins, avec deux zones restées pratiquement innocupées, le nord et le sud; depuis une époque récente, les lotissements fleurissent et rongent les espaces agraires.

Toponymie

Les plus anciennes mentions connues concernant Chasselay apparaissent au Xe siècle, dans un cartulaire de l'abbaye d'Ainay daté de 978 et mentionnant "fine Cacellaco", comme délimitation des biens donnés par Anstérius, prêtre de l'église Saint-Étienne. Nombre d'historiens s'accordent au XXe siècle pour donner comme origine à Chasselay le nom d'un homme latin, soit "Cacilius" ou "Cattiellus"[12]. Un autre proposition encore discutée évoque comme origine le terme bas-latin "cassalocum" qui aurait désigné un lieu constructible.

Histoire

Au Moyen Âge

On n'a que de bien minces indices de la présence gallo-romaine sur le site de Chasselay. On discute encore sur son étymologie : proviendrait-elle d'un hypothétique colon du nom de Cacilius, ou du bas latin cassalocum, lieu propre à recevoir des constructions ? On peut affirmer avec plus de certitude que Montluzin tire son nom d'une villa gallo-romaine où se serait établi Licinius venu des monts de Tarare. Il aurait capté la confiance de Jules César et de ce fait, été nommé intendant des recettes des Gaules. C'est, en tout cas, en 990 qu'un particulier fait don d'une vigne au mons Lysinii à l'abbaye d'Ainay.

Du château au fort

Au début du Moyen Âge, Chasselay est un centre domanial, une villa. C'est également un centre paroissial dont la première attestation remonte à 1153. Toutefois, son vocable Saint-Martin peut lui faire supposer une origine plus précoce. L'église de Chasselay et les revenus qui lui sont attachés appartiennent dès l'origine à l'abbaye d'Ainay qui possédera une maison dîmière dans le bourg jusqu’à la Révolution. Il ne fait guère de doute qu'un habitat groupé environnait déjà le lieu de culte à la fin du XIIe siècle. En revanche, pas de château : Châteauvieux, le plus ancien, est perché dans la pente des monts d'Or[13] - [14].

Il faut attendre la montée sur le siège archiépiscopal de Lyon de l'archevêque Renaud de Forez (1193 - 1226)[15]. Celui-ci, dans le cadre d'une politique de restructuration du comté ecclésiastique, rachète de nombreux droits seigneuriaux à des laïcs, bâtit des bâtiments seigneuriaux, élève diverses fortifications et construit de nouveaux châteaux : ceux de Lyon (Pierre-Scize), d'Anse (1213 - 1218), de Lentilly et de Chasselay[16]. Il semble que la construction du château soit postérieure à cet acte qui n'en fait aucune mention. On ignore tout de l'aspect de ce château car il fut détruit au début du siècle suivant et il n'en existe plus aucun vestige. Il serait logique pour la période qu'il eût comporté un donjon cylindrique comme ceux d'Anse et de Pierre-Scize[17].

Dès le XIIIe siècle, le royaume de France tente de s'approprier la riche ville de Lyon qui est terre d'Empire. S'appuyant sur la bourgeoisie urbaine en quête d'émancipation et profitant des dissensions internes de l'Église de Lyon, le roi Philippe-le-Bel parvient à ses fins au début du XIVe siècle. En juin 1310, une armée royale partie de Mâcon et forte de 2 318 hommes[18] envahit le Lyonnais. Elle est conduite par le jeune fils du roi, Louis de Navarre, secondé par son oncle Charles de Valois. La tradition raconte qu'elle se heurta aux troupes de l'archevêque à Chasselay. Vainqueur, le prince aurait logé dans "la chambre du Roi". Cependant la bataille de Chasselay reste douteuse. Le château de Chasselay est démantelé sur ordre du roi au cours du deuxième semestre de 1310. C'est une mesure punitive à l'encontre de l'archevêque Pierre de Savoie dont Philippe-le-Bel considère la résistance comme un acte de rébellion devant entraîner des sanctions féodales. L'archevêque sera finalement contraint de signer à Vienne en 1312 un traité d'annexion au royaume de France.

Lorsque la guerre de Cent Ans menace la région Lyonnaise, Chasselay est donc sans défense. Sous le règne de Jean II le Bon, l'Église de Lyon obtient du régent, le Dauphin Charles, en juillet 1358, l'autorisation de reconstruire les fortifications du Bourg[19]. On ignore l'ampleur exacte de la destruction autoritaire du XIVe siècle. Il faut attendre plus de cinquante ans pour que la volonté de reconstruction se matérialise. En effet, l'archevêque Amédée de Talaru (1415 - 1443) rappelle dans son testament du 19 juillet 1443[20] qu'il a fait "clore de murailles la ville de Chasselay" après avoir acheté à de nombreux bourgeois locaux le foncier situé au point le plus "éminent" du bourg, près de la maison de l'abbaye d'Ainay et qu'il lègue au siège épiscopal. Le nouvel édifice seigneurial, situé dans l'angle sud-est de l'enceinte, a disparu depuis, remplacé par la maison de la Robinette. Une maison à pans de bois construite en 1427 contre le rempart permet de restreindre la fourchette chronologique de la reconstruction des fortifications de Chasselay entre 1415 et 1427[21].

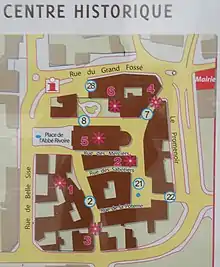

Le "fort" de Chasselay

Cette dénomination correspond à la traduction française par les notaires de Chasselay du terme latin fortalicium figurant dans les terriers médiévaux pour désigner le bourg fortifié. C'est une particularité locale car c'est d'ordinaire le terme castrum qui est utilisé en Lyonnais pour désigner ce type de bourg fortifié abritant le siège de la châtellenie. L'enceinte est à peu près rectangulaire (environ 60 × 80 m). L'espace enclos avoisine un demi-hectare. Les murailles ont une épaisseur d'environ 1,40 m (courtine sud) pour une hauteur d'une dizaine de mètres. Elles sont construites en bonne maçonnerie appareillée en moellons de calcaire local. Des fossés en eau entourent l'enceinte. Une ordonnance moderne de curage de fossés " de façon que l'eau puisse battre jusqu'aux murailles" existe encore. Ces fossés sont eux-mêmes ceinturés d'une chaussée formant une sorte de contrescarpe voire de boulevard[13].

Par chance, le tissu urbain intramuros du bourg de Chasselay n'a pas connu de transformations majeures depuis l'époque médiévale. Certains restes du mur d'enceinte attirent peu l'attention car ils sont incorporés dans le bâti des maisons. En revanche les portes d'entrée sont toujours bien en place : la porte principale du Pesselin au nord-est et la porte du Cuchet au sud. Il y avait aussi, plus discrète, une poterne au bout de la rue qui en conserve le nom, mais elle a été condamnée.

Porte du Pesselin vue de l'extérieur.

Porte du Pesselin vue de l'extérieur. Porte du Pesselin vue depuis l'intérieur.

Porte du Pesselin vue depuis l'intérieur. Porte du Cuchet.

Porte du Cuchet. centre de Chasselay.

centre de Chasselay.

La plupart des anciennes maisons des XVe et XVIe siècles sont encore bien conservées. Grâce à la dendrochronologie on a pu dater celle à colombage dite d’Henri Granjon, du nom de son propriétaire : elle remonterait à 1447. La maison d’Humbert Massoud du début du XVIe siècle, est particulièrement remarquable. Elle comporte deux arcs en plein cintre au rez-de-chaussée, deux étages de croisées à moulures prismatiques et un étage de comble éclairé de deux fenestrons. La commune l’a acquise en 1914 et y a installé depuis son musée et sa bibliothèque. La Robinette date également du XVIe siècle. Suffisamment spacieuse, elle a été donnée en 1709 à l'hôtel Dieu de Lyon et en a gardé le nom. On a réinstallé sur une demeure plus modeste deux statues en provenance de l’ancienne église. Si la statue de la Vierge est du XIXe siècle, le dais qui la surmonte est du plus pur style gothique flamboyant ; les deux angelots de la console sont d’esprit Renaissance[22]. [22].

Maison Henri Granjon.

Maison Henri Granjon. Maison Humbert Massoud.

Maison Humbert Massoud. Cour intérieure du musée.

Cour intérieure du musée. Statues transférées de l'ancienne église.

Statues transférées de l'ancienne église. Statue de la Vierge.

Statue de la Vierge. Statue de saint Joseph.

Statue de saint Joseph. Maison rue des Sabotiers.

Maison rue des Sabotiers. La Robinette ou Maison de l'Hôtel-Dieu.

La Robinette ou Maison de l'Hôtel-Dieu.

Les châteaux lyonnais

À partir de la Renaissance, la ville de Lyon connaît un développement exceptionnel en tant que grand centre commercial et bancaire. La possession d’un domaine campagnard proche est un moyen de manifester sa réussite sociale, voire de bénéficier d'une promotion nobiliaire, de s’assurer une agréable retraite à la belle saison dans une maison des champs et de bénéficier de revenus complémentaires ! Quatre châteaux témoignent encore aujourd’hui de ce triple appétit. Leurs histoires vont diverger dans la suit des temps mais les origines sont communes[23].

Deux d’entre eux viennent étoffer le bourg médiéval enfermé dans son « fort » : le Plantin et Bellescize. Si le nom du Plantin est ancien (il est attesté en 1379), si la valorisation du site sur les premières pentes au sud du bourg est précoce, il faut attendre 1656 pour assister à sa profonde transformation. C’est à cette date qu’en fait l’acquisition Philibert de Masso. Il avait déjà des attaches locales mais c’est à Lyon que la famille s’était enrichie dans le commerce des draps. Au terme de cette ascension sociale, Philibert s’est élevé au rang de premier magistrat comme prévôt des marchands. Son fils Pierre exercera les fonctions de sénéchal de Lyon et du Lyonnais. Les Masso devaient conserver la propriété du Plantin jusqu’en 1771[24].

On découvre sur sa gauche au terme de la montée bordée de marronniers la masse la plus impressionnante du château proprement dit qui présente deux aspects différents : au nord-est, l’originalité tient surtout aux deux imposantes toitures en pavillon à tuiles écaillées et à la terrasse fermée par une balustrade d’où la vue s’étend sur un vaste paysage. Au nord-ouest, aucune symétrie entre la masse du pavillon à gauche et la tourelle ronde de brique rouge en encorbellement coiffée d’une poivrière. Entre les deux, la façade doit beaucoup de son agrément aux travaux entrepris dans la seconde partie du XIXe siècle : « corniche soulignée d’une frise d’arceaux dans lesquels sont sculptées des rosaces, appuis de fenêtres néo-renaissance ornés de médaillons, de cuirs, de rinceaux, d’animaux fantastiques, élégantes fenêtres mansardées épaulées de volutes, à fronton coiffés d’amortissements ornés de boules en pierre ». La cour intérieure dans laquelle on pénètre sur la droite du château échappe à la banalité par le style varié du cadre bâti et, à l’intérieur, par « un très imposant escaler à volées suspendues construit sous le premier Empire » mais à rampe plus récente.

Ce sont encore des Lyonnais, l’importante famille Gautier, qui devaient devenir propriétaires du Plantin et qui l’ont conservé près d’un siècle, de 1890 à 1980, avant de le revendre, en passant par un promoteur, à une vingtaine de copropriétaires[25].

Le Plantin façade est

Le Plantin façade est le Plantin côté ouest

le Plantin côté ouest.jpg.webp) Le Plantin cour intérieure

Le Plantin cour intérieure.jpg.webp) Le Plantin cour intérieure côté sud

Le Plantin cour intérieure côté sud escalier au Plantin

escalier au Plantin

Bellescize est situé en contigüité immédiate du Fort sur le côté ouest. Le nom n’apparaît qu’au début du XVIe siècle mais nous sommes très vite informés sur l’importance du domaine qui le constitue. Les Lyonnais sont présents dès le début dans la liste des propriétaires successifs : Jean Senneton est le plus important librairie de la ville vers 1535. En 1854, rachat a été fait par un membre de la famille des Morand de Jouffrey, déjà propriétaires de Machy comme il sera précisé par la suite. Après démolitions et partages, plus rien ne témoignerait de son existence qu’un puits Renaissance sans la transformation en véritable château d’une partie des communs vers 1900 dans un style Louis XV assez étonnant. Les deux ailes de deux étages et à cinq travées sont couronnées d’une attique. Mais c’est le corps central qui a été traité de la manière la plus monumentale par l’architecte inconnu : il est « large de trois travées surélevées sur un large perron que desservent deux rampes d’escaliers convergentes, coiffées d’un fronton décoré d’un blason flanqué de cornes d’abondance d’où s’échappent des fruits et des feuillages »[26].

Les deux autres châteaux sont situés sur le versant des Monts d’Or à l’ouest de la commune. Dans la partie basse, le site de Montluzin avait déjà un vieux passé gallo-romain et monastique (avec l’abbaye d’Ainay) mais Il faut attendre le milieu du XVIIe siècle pour un vrai renouveau avec Pierre des Brosses, lieutenant général d’artillerie et commandant de l’arsenal de Lyon qui s’y constitue un domaine grâce à nombreux achats. Il lui aura suffi d’une vingtaine d’années, jusqu’en 1684, pour imprimer sa marque. Le château qu’il a construit est bien de son époque. Il présente « une façade nord harmonieuse avec ses cinq travées de baies régulières et flanquées de deux tourelles carrées que coiffent des toitures en pavillon ». Il ne faut pas oublier qu’il s’agissait d’abord d’un important domaine agricole avec « prés, vignes, chenevier, terres, paquerages ». Les bâtiments d’exploitation correspondants (étable, grange, écurie, cellier...) à l’arrière du château lui sont contemporains. Mais quand, en 1762, Jean-Baptiste Lacour fabricant en étoffes d’or, d’argent et de soie, échevin de Lyon de Lyon en 1763-64, achète l’ensemble, il ajoute à l’ancienne une nouvelle ferme dont on a pu vanter « l’ampleur et la qualité de la construction [..]. Elle témoigne de la part du maître de l’ouvrage d’un réel souci de rentabilité, de bonne gestion et en même temps d’esthétique, cherchant à valoriser la noblesse de l’agriculture dans l’esprit des Lumières du XVIIIe siècle ». Les Lacour ont conservé cette propriété pendant plus d’un siècle[27].

Une nouvelle page d’histoire, religieuse, commence alors pour Montluzin. Sabine Lacour, la dernière héritière, célibataire, est fortement marquée par les apparitions de la Vierge à Lourdes où elle fait pèlerinage et par la personnalité de Bernadette Soubirous à laquelle elle rend visite dans sa retraite à Nevers. En 1868, elle lègue le domaine à la congrégation des sœurs de la Charité et de l’Instruction chrétienne. Montluzin en devient un noviciat. Derniers avatars : ce dernier ayant fait place une maison de retraite pour religieuses, est finalement vendu en 1995 à la maison de Saint Joseph, actuel propriétaire, qui hérite du même coup de la chapelle de pèlerinage … Saint-Joseph, construite en 1932, en position dominante[28].

ancien portail de Montluzin

ancien portail de Montluzin façade du château de Montluzin

façade du château de Montluzin château de Montluzin vue latérale

château de Montluzin vue latérale un bâtiment de la ferme Lacour

un bâtiment de la ferme Lacour puits de la ferme de Montluzin

puits de la ferme de Montluzin autre bâtiment de la ferme Lacour

autre bâtiment de la ferme Lacour chapelle Saint-Joseph

chapelle Saint-Joseph statue de saint Joseph

statue de saint Joseph

Toujours sur le versant des monts d’Or, le château de Machy domine celui de Montluzin d’une altitude d’environ soixante mètres. De la terrasse qui le précède, on jouit d’un magnifique panorama en direction du nord. L’histoire de sa construction est assez complexe, à commencer par celle de la façade (photo 1). Le corps de bâtiment central « large de trois travées, haut de deux niveaux, dont la travée centrale est dominée par une tourelle d’escalier rectangulaire que coiffe une haute toiture en pavillon » date de la première moitié du XVIIe siècle. Des Lyonnais sont déjà à l’œuvre ! Mais le pavillon carré à toiture brisé sur sa droite fait partie de la longue aile en retour ouest construite au XVIIIe siècle (photo 2) . Par souci de symétrie, au début du XXe siècle a été édifié le pavillon carré situé sur la gauche à tuiles vernissées (photo 3). Il y a alors bien longtemps que la propriété a été acquise (en 1792) par la célèbre famille lyonnaise des Morand de Jouffray. (L’acquéreur, Antoine, procureur au bureau des finances de la ville, est le fils du célèbre urbaniste Jean-Antoine Morand dont la mémoire survit par son pont sur le Rhône). C’est également à elle que l’on doit l’aile en retour du côté est, construite au XIXe siècle (photo 4). Le quadrilatère formé par la façade et les ailes est fermé au sud par les bâtiments d’exploitation du domaine. Ils datent aussi de cette époque. « Ils comprennent un long bâtiment de deux niveaux et trois travées, couvert de deux pans de toit à faible pente (photo 5) ; dans la partie ouest, un grand portail cintré en anse de panier au centre et, côté est, une haute tour circulaire aux trois-quarts hors œuvre sur l’extérieur de la cour ».(photo 6: Juste à côté, un puits : photo 7.)

Par un retour dans le passé, on découvre pour finir, en bout de parcours, un groupe d’habitations qui, initialement ne faisaient pas partie du domaine. Il s’agit de deux maisons de fermiers groupées, l’une rectangulaire l’autre carrée coiffées d’harmonieuses toitures en pavillon (photo 8). Ce pourrait être le plus ancien domaine de Machy qui nous reporte au XVIe, voire au XVe siècle. La visite serait incomplète sans un retour vers la terrasse : légèrement en contrebas, sur la gauche, on découvre un élégant pigeonnier de plan carré couvert d’une toiture en pavillon du XVIIe ou du XVIIIe siècle (photo 9)[29].

photo 1 : façade du château de Machy

photo 1 : façade du château de Machy photo 2 : aile ouest du château de Machy

photo 2 : aile ouest du château de Machy photo 3 : toit de tuiles vernissées

photo 3 : toit de tuiles vernissées photo 4 château de Machy aile est

photo 4 château de Machy aile est photo 5 :bâtiment d'exploitation du XIXe siècle

photo 5 :bâtiment d'exploitation du XIXe siècle photo 6 : la tourelle du château de Machy

photo 6 : la tourelle du château de Machy photo 7 : puits du château de Machy

photo 7 : puits du château de Machy photo 8 : anciens bâtiments (du XVIe siècle ?)

photo 8 : anciens bâtiments (du XVIe siècle ?) photo 9 : pigeonnier du château de Machy

photo 9 : pigeonnier du château de Machy

La fréquentation du château est devenue familière aux membres du Centre culturel de Machy qui en est devenu propriétaire par le truchement de la SAFER en 1978.

Sur le plan spirituel

Chasselay a connu au XIXe siècle de profondes transformations qui ont modifié la physionomie du bourg. Certaines touchent au domaine spirituel. Le plus urgent était de satisfaire à l’obligation imposée par un décret impérial : la commune devait établir le cimetière hors de l’enceinte par mesure d’hygiène. De toutes façons, avec une superficie de 4 ha, il ne permettait plus d’accueillir les dépouilles des défunts dans des conditions décentes. Le curé Condentia (une forte personnalité) fit don d’un terrain de 10 ha situé à l’est du fort dont il avait fait l’acquisition intentionnellement. Il mit comme condition que le cimetière actuel, au nord de l’église, soit conservé intact comme lieu de prières. Sa volonté a été respectée et cet espace est aujourd’hui un petit square. Une ancienne croix a été déplacée de l’ancien cimetière et a été dressée au-dessus du caveau réservé aux prêtres de la paroisse. Des agrandissements successifs devaient s’avérer nécessaires dès cette époque, en 1858 et 1888[30] - [31].

.jpg.webp) Square (ancien cimetière)

Square (ancien cimetière) Tombe des curés de Chasselay

Tombe des curés de Chasselay Croix du bourg

Croix du bourg

Une autre décision à prendre sans délais devait entraîner de bien plus lourdes dépenses. La vieille église romane des saints Martin et Jean-Baptiste dont la plus ancienne mention date de 1137 menaçait ruine[32]. Sa restauration a longtemps été envisagée jusqu’en 1850. Sa destruction a laissé bien des regrets car elle avait une véritable valeur architecturale. La nouvelle église dédiée à saint Martin s’est progressivement substituée à elle après plusieurs campagnes de travaux confiés à l’architecte Pierre Bernard (1805-1882). Ils se sont échelonnés de 1850 à 1866 mais l'édifice avait été consacré le 4 décembre 1861. Le style néogothique était alors à la mode. La pierre a été tirée des proches carrières de calcaire blanc de Lucenay. On a opté pour le plan basilical, donc pas de transept. La nef comporte quatre travées voûtées d’arête retombant sur des piliers à quatre colonnettes engagées ornées de chapiteaux feuillagés. Le clocher de plan carré a été couronné d’une haute flèche hexagonale cantonnée de quatre pyramidions et ornée de 4 gâbles qui coiffent des cadrans d’horloge[33].

ancienne église romane

ancienne église romane église de Chasselay

église de Chasselay nef de l'église de Chasselay

nef de l'église de Chasselay chevet de l'église

chevet de l'église

Plusieurs éléments du mobilier retiennent l’attention. Il convient de citer par priorité la tour eucharistique récupérée de l’ancienne église. Cet édifice en pierre calcaire blanc haut de 4,4 mètres jouait à la fois le rôle de tabernacle et de ciborium. De plus sa base avait été aménagée pour servir de fonts baptismaux- En effet, sur le piédestal à base de plan carré flanqué de quatre colonnettes avaient été accrochées trois petites vasques coquillées. Ce piédestal est surmonté d’une flèche pyramidale à trois registres, ornés de gâbles, de fleurons et pinacles gothiques. Le tour est dominé par une croix écotée représentant le Christ. Non moins remarquable est la chaire pour le prêche, au chœur de la nef, taillée comme c’était souvent le cas dans le bois de noyer. La cuve aux panneaux scandés de pilastres à chapiteaux est posée sur un cul de lampe que soutient une colonnette. Au-dessus le dais circulaire est orné d’une frise de modillons et son plafond en forme de cul de lampe inversé est sculpté d’une colombe. Couronnant le tout, posée sur un globe, l’ange de la résurrection souffle dans sa trompette. Le même soin a été apporté aux boiseries de chêne garnissant le chœur et l’abside ainsi qu’aux stalles qui leur sont adossées avec leurs accoudoirs en figures de chimères. Bien entendu, ces travaux ont été réalisés beaucoup plus tard entre 1890 et 1892. C’est vrai aussi pour les 22 vitraux qui éclairent directement l’édifice sur toute sa périphérie (il faudrait leur ajouter 13 lancettes dans la partie supérieure). Ils ont été réalisés en deux vagues à 64 ans d’intervalle par de célèbres maîtres verriers : Antoine Lusson en 1872 qui œuvra également à la Sainte Chapelle dans l’île de la Cité et le Grenoblois Antoine Bessac en 1936. Certains ont été classés par les Monuments Historiques également à la Sainte Chapelle dans l’île de la Cité et le Grenoblois Antoine Bessac en 1936. Certains ont été classés par les Monuments Historiques comme ceux de Saint-Joseph et de l’Immaculée conception[34].

tour eucharistique

tour eucharistique chaire à prêcher

chaire à prêcher ange du jugement dernier

ange du jugement dernier boiseries du chœur

boiseries du chœur accoudoirs aux chimères

accoudoirs aux chimères vitrail de l'Immaculée conception

vitrail de l'Immaculée conception vitrail de saint Joseph

vitrail de saint Joseph portail du presbytère

portail du presbytère

Autre transfert, celui du presbytère situé sur le côté sud de l’église. Il donnait sur « une petite place sur laquelle les particuliers déposent charrettes bois et même fumier et immondices […] à l’ouest un fossé donne de l’infection en été ». La mairie, en tant que propriétaire, s’est portée acquéreur en 1872 d'un reste de l’ancien château de Bellescize pour en faire la cure. Afin de marquer son caractère religieux, on a érigé sur le portail d’entrée une croix de chemin de récupération[35].

Les édifices publics

Il existait bien intra-muros une maison abritant la mairie mais elle menaçait ruine et il fallut se résoudre à la détruire. En 1843, au terme de tractations infructueuses, le conseil municipal fait l’acquisition d’une maison bourgeoise face au fossé du Fort. Telle quelle, elle a belle allure avec ses cinq travées comportant rez-de-chaussée, étage noble et comble. La travée centrale a un beau balcon en ferronnerie. Pierre Bernard, l’architecte de l’église, y ajoutera le porche à deux colonnes. C’est toujours la mairie actuelle, agrandie par l’arrière[36].

L’histoire des écoles est beaucoup plus compliquée. Certes, des efforts méritoires pour la scolarisation ont été faits dès la fin du XVIIIe siècle mais les résultats sont décevants. Il vaut la peine de narrer l’histoire d’une occasion manquée car elle met en scène une des personnalités les plus illustres de Chasselay. François Dodat, né en 1784, est monté à Paris à 18 ans (1802) dans l’espoir d’y faire fortune en exerçant son art de charcutier. Il y retrouve son ami croix-roussien Benoît Véro. Leur réussite exceptionnelle devait rester inscrite au cœur de la capitale dans le nom du luxueux passage Véro-Dodat toujours existant[37]. En 1830, il fait don à sa commune natale d’une somme rondelette devant être employée à la construction d’une école mais pose ses conditions. La municipalité traînant à les accepter, l’affaire ne sera pas réglée à la mort prématurée du donateur en 1833 et tournera court. C’est précisément à cette même date que la loi Guizot impose la construction d’une école à chaque commune mais devant fonctionner à ses frais. La charge paraît trop lourde pour les finances municipales. En 1851 le conseil municipal à l’unanimité va jusqu’à souhaiter « que le Conseil académique veuille bien et tant que l’enseignement donné dans l’école libre […] continuera à être satisfaisante dispenser la commune de l’entretien d’une école primaire communale ». En effet, il existe une école libre de filles depuis 1826 fondée par la congrégation des sœurs Saint Charles (elle sera même dotée d’un pensionnat à partir de 1890)[38]. Il y a aussi depuis 1847 une école libre de garçons au Pesselin dirigée par les Frères des écoles chrétiennes sur un terrain acheté par les demoiselles Lacour, propriétaires de Montluzin. On en est toujours là en 1878 au point que sous la pression des autorités, la municipalité est obligée d’ouvrir une école publique de garçons installée dans le bâtiment de la mairie. Trois ans plus tard, la loi de Jules Ferry prend à sa charge le fonctionnement de l’enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire. Quant aux filles, elles seront accueillies à partir de 1906 dans les locaux intra-muros de la fameuse Robinette qui avait abrité l’hôtel Dieu au XVIIIe siècle. Le regroupement des deux écoles ne sera réalisé qu’en 1935 avec l’inauguration du groupe scolaire de la fontaine[39].

À l’intérêt utilitaire, les travaux d’adduction d’eau peuvent joindre l’agrément. La municipalité s’en est souciée en confiant à l’architecte Pierre Bernard - encore lui - en 1856 la réalisation d’une fontaine sur la place devant la mairie en pierre calcaire blanche de Limonest. Les vasques, en pierre de Villebois, à la base serviront d’abreuvoir, le mascaron-déversoir à figure humaine est encadré par deux guirlandes de fruits (poires, raisin, melons) en hommage à la prospérité arboricole de la commune, et la boule sommitale est à la gloire de Chasselay sur sa haute colonne. La place Rivoire devant l’église aura aussi sa fontaine-abreuvoir 22 ans après (1878) plus sobrement. La stèle centrale de plan carré est surmontée d’un chapiteau sculpté de fleurs ; sur la table en-dessous sont fixés des déversoirs en fonte d’où l’eau s’écoule dans une grande vasque ovale moulurée[40].

fontaine devant la mairie

fontaine devant la mairie détail de la fontaine

détail de la fontaine fontaine place Rivoire

fontaine place Rivoire

Mutations économiques et sociales

Les mutations sociales apparaissent mineures si on les apprécie à l’échelle de la région lyonnaise engagée dans la révolution industrielle. Une des causes évidentes est que la commune ne bénéficie pas d’une desserte ferroviaire. La gare la plus proche (4 km) est à Saint-Germain-aux-Monts d’Or sur la grande ligne PLM depuis 1856. Vers 1870 est établie une liaison régulière par « un omnibus à deux chevaux… de six places à l’intérieur, quatre de coupé et six places d’impériale ». Cette entreprise privée, qui bénéficiera de subventions municipales, assurera quatre services quotidiens aller-retour et ses tarifs seront réglementés.

Au bourg, des artisans et commerçants de plus en plus nombreux peuvent satisfaire aux besoins les plus courants de la population. Tous les corps de métier sont présents en matière de construction et d’ameublement. Il en va de même pour le service des transports avec maréchal-ferrant, sellier, bourrelier, charron. Les viticulteurs peuvent recourir aux services de tonneliers, de boisseliers. Cependant, pour l’alimentation, si les produits de la ferme ne suffisent pas, il faudra se rendre à Vaise pour se procurer des denrées plus rares comme le sucre ou le café ; une véritable épicerie ne sera créée qu’à la fin du siècle. À la même époque, chapeliers et tailleurs viendront compléter la gamme des métiers du vêtement. Si l’hôtellerie a disparu avec la fermeture de l’auberge de la Tête noire, les cabarets sont nombreux, trop même au gré de ceux qui regrettent l’indiscipline de leur jeune clientèle. L’animation est à son comble les deux jours de foire annuels et pour le marché hebdomadaire du jeudi. Cette paisible ambiance villageoise ne déplait toujours pas à des citadins en quête, comme par le passé, de retraite campagnarde. A deux pas du centre, en 1860 est construit le château de la Perle[41].

Hormis ces activités concentrées dans le Fort, toute la population se consacrait à l’agriculture. Si chaque famille paysanne possédait sa petite vigne, la viticulture est devenue davantage, et de plus en plus, la spécialité du versant des Monts d’Or. L’exploitant se contente souvent pour sa propre consommation de la piquette, sous-produit obtenu par traitement du marc de raisin. Il pourra ainsi commercialiser des vins de qualité. Comme partout en France, le phylloxéra opérera ses ravages jusque vers 1890 et le vignoble devra être reconstitué par greffe sur plants américains. On signalera, pour n’y plus revenir, que cette qualité est aujourd’hui reconnue et bénéficie de l’appellation contrôlée coteaux du Lyonnais. Ces Monts d’Or se consacraient aussi à l’élevage des chèvres : sur les 15 000 dénombrées en 1820 pour l’ensemble du massif, on en comptait 600 sur la commune de Chasselay. Leur lait, traité par macération dans un bain de feuilles de vigne, donnait un fromage d'une saveur particulière très appréciée.

Période Contemporaine

Dans la plaine des Chères les activités sont variées de manière à assurer une vie autarcique. « céréales, pomme de terre, porc familial nourri avec les déchets alimentaires ou légumes spécifiques ». S’y ajoutent les élevages de basse-cour (poules, lapins). Le lait de vache en excédent est livré sur le marché lyonnais. Mais Chasselay tire son originalité du développement exceptionnel des vergers. À côté des cerises, les poires deviennent la grande spécialité de Chasselay. Il en existe une très grande variété. Si le livre de Marie Thozet n’en fait pas mention, le panneau d’introduction au château de Machy insiste sur le rôle de la famille Morand de Jouffrey dans la diffusion de cette branche de l’arboriculture. Un marché aux fruits a été ouvert en 1911. Il faudra attendre 1934 pour que la municipalité décide d’instaurer la fête de la poire qui existe toujours[42].

Les années sombres (1914-1945)

Le 4 août 1914 commence la guerre franco-allemande. L’illusion d’une victoire rapide est vite dissipée. Alors commencent plus de quatre années de souffrance, de privations. La liste s’allonge au fil des mois des poilus morts au combat : on en comptera 50 à l’issue du conflit. À ces décès, il faut ajouter le déficit des naissances. En 1921, on ne dénombre plus que 1 016 Chasselois contre 1 139 en 1911. Où placera-t-on le monument aux morts ? La décision étant prise de lui donner une forme de croix, l’espace public lui est interdit depuis la loi de séparation entre l’Église et l’État. On choisit donc le centre du cimetière. « Elle [la croix] est ornée d’une couronne civique accrochée à un gros clou piqué au cœur du croisillon, d’où s’échappent deux longs rubans plissés couvrant en partie le fût ». Les paroissiens ne veulent pas être en reste. Les héros sont inscrits sur une plaque commémorative dans l’église avec leurs photos dans des médaillons[43].

monument aux morts dans le cimetière

monument aux morts dans le cimetière plaque dans l'église des morts de 1914-18

plaque dans l'église des morts de 1914-18

C’est à un unique épisode durant ces six années de guerre que la commune de Chasselay doit sa sinistre notoriété car il est particulièrement barbare. En juin 1940, une fois le front rompu sur la Somme, l’armée allemande déferle sur le territoire français sans rencontrer de résistance. Celle-ci semble d’autant plus inutile que le 12 juin, sur la demande de son maire Édouard Herriot, Lyon a été déclarée ville ouverte et ne s’opposera donc pas à l’entrée de l’ennemi. Organiser une défense au nord de la ville est apparu stupide aux yeux de bien des maires et bien plus encore après la demande d’armistice diffusée à la radio par le maréchal Pétain le 17 juin. Localement cependant, l’armée respecte la consigne donnée antérieurement de retarder la progression des troupes allemandes dans la perspective d’une défense réorientée vers les Alpes où l’Italie vient d’ouvrir un nouveau front. Le territoire de Chasselay est dans une position clé car depuis la pente des monts d’Or il est facile de contrôler l’arrivée de l’ennemi par la route nationale 6, à l’est de la commune[44].

Le 19 juin les combats vont concerner plus précisément le château de Montluzin où sont postés une compagnie du 25e régiment de tirailleurs sénégalais (ETS) et un élément du 405e RCA (Régiment de défense Contre les Aéronefs) créé à Sathonay en 1924. Il s’agit de gêner la progression du régiment d’infanterie Grossdeutschland (Grande Allemagne). La bataille s’engage vers 10 heures par un duel d’artillerie. Les Allemands entreprennent ensuite une manœuvre tournante, dissimulés par les vergers et les cultures déjà hautes. Les religieuses réfugiées dans la chapelle Saint-Joseph en sont chassées mais auront la vie sauve ainsi que l’aumônier mais la traque à l’intérieur du château est conduite avec acharnement : les résistants qui survivent à la lutte sont faits prisonniers, certains sont exécutés. Il est 18 h 30. Un petit nombre a pu s’échapper et rejoindre le groupe de la compagnie postés en défense au Plantin pour s’opposer à un ennemi venu du côté de la vallée de la Saône, à l’est.

Le 20 juin, l’attaque allemande en provenance des Chères contre la section du Plantin commence en début d’après-midi. Le capitaine est conscient des risques encourus par les habitants du bourg, à deux pas, et de la vanité de la résistance. Il donne l’ordre de mettre fin à la lutte à 15 h 30. Les prisonniers sont divisés en deux groupes. Les Sénégalais, bras levés ouvrent la marche devant les Français. Leur défilé s’achève en limite de la commune au lieudit Vide-Sac où les attendent deux chars d’assaut. Les prisonniers sont séparés en deux groupes dans les prés de part et d’autre de la route. Les Français partiront en captivité, les Sénégalais sont massacrés[45].

On s’est étonné du comportement de la Wehrmacht. « C’est la rage qui caractérise d’abord les soldats allemands. Rage d’avoir dû mener un combat imprévu. La rage d’avoir perdu des camarades. La rage de ne pas être parmi les premiers à entrer dans Lyon ». Quant au massacre des tirailleurs africains, on sait que le racisme du régime hitlérien mettait les Noirs au bas de l’échelle humaine. Il reste qu’avec les 48 exécutions de Vide-Sac sur les 170 victimes de cette barbarie dans la région lyonnaise, Chasselay détient un triste record.

Pour l’histoire du cimetière, on renverra le lecteur à l’article « Tata sénégalais à Chasselay » : c’est là que reposent les corps des 48 victimes. Il faut préciser qu’ont été regroupés ceux de différentes communes de la région lyonnaise pour arriver au nombre de 198[46] - [47].

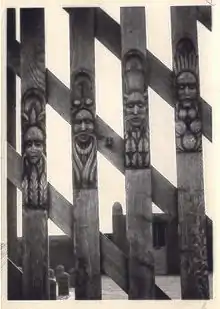

- Tata sénégalais

Plan des combats à Chasselay (19-20 juin 1940)

Plan des combats à Chasselay (19-20 juin 1940) Vue extérieure

Vue extérieure Entrée

Entrée Vue intérieure

Vue intérieure Autre vue de l'intérieur

Autre vue de l'intérieur Poème en mémoire des victimes

Poème en mémoire des victimes Réplique du monument de Dakar

Réplique du monument de Dakar Inscription du monument de Dakar

Inscription du monument de Dakar

Rurbanisation

Il faut attendre 1975 pour que Chasselay retrouve, avec 1 438 habitants, la population, légèrement dépassée, de son maximum démographique de 1866 (1 320). C’est dire que l’essor de la commune ne doit rien aux fameuses Trente Glorieuses. La croissance s’accélère par la suite et on dénombre 2 703 Chasselois en 2008 : on n’est pas loin d’un doublement. Le taux de croissance annuel se monte pour cette période à 5,7 %. On observe un léger tassement pour la décennie suivante (2 793 habitants en 2018). La nouvelle population est donc faite de migrants provenant d’autres communes. Cette affirmation est confirmée par les données concernant la date de construction des logements. Si le stock ancien de ceux-ci date d’avant 1919 et en constitue un petit quart (23 %), ceux bâtis postérieurement à 1970 se montent à près des deux tiers en 2015 (62,6 %). Il s’agit bien d’installations définitives car les résidences secondaires comptent pour 3,2 % seulement. On assiste ainsi au typique phénomène de rurbanisation. La carte révèle une implantation sous forme exclusive de lotissements de maisons individuelles dont le tissu enserre le vieux bourg au plus près dans toutes les directions avec un étirement au nord-est jusqu’au hameau de Chalay. Plusieurs d’entre eux reprennent d’ailleurs les toponymes anciens : (Pesselin, Montluzin, Génévréant, Montpiollier). Leur grand nombre (10 officiellement) trahit la petite taille de chacun. Par référence à bien d’autres communes de la région lyonnaise, cette croissance apparaît limitée[48].

L’analyse des catégories socio-professionnelles nous renseigne un peu sur le secteur d’activité et surtout sur le niveau de qualification. On s’étonnera de l’insignifiance du nombre des agriculteurs (0,5 %). Le pourcentage des artisans et commerçants est moins surprenant (6,4 %). Dans l’énumération des aux catégories peut surprendre l’importance des cadres et des professions intellectuelles (20,2 %, contre 23,6 % pour les professions intermédiaires, 8,3 % pour les employés, et 4,1 % pour les ouvriers. Le pourcentage exceptionnellement élevé de retraités est aussi assez inattendu (38,8 %)[48].

Force est de constater qu’il n’y a pas adéquation entre les emplois proposés sur le territoire de Chasselay et le nombre des actifs au travail. Quantitativement d’abord car ceux-ci sont 1 147 alors que sur la commune ne sont embauchés que 534 personnes. Qualitativement ensuite : sur place, la grande masse (84 %) trouve à s’employer dans le commerce et les services publics (administration, enseignement, santé) tandis que l’industrie, par exemple, est totalement absente. La zone industrielle la plus proche, les Favières, est sur la commune de Lissieu. Cette inadéquation explique l’importance des migrations quotidiennes. Ils sont 83,5 % à devoir quitter chaque jour la commune pour exercer leur métier contre 16,1 % à être employés sur place. La voiture a la part du lion dans les moyens de déplacement (80 %) très loin devant les transports en commun (les autobus des TCL, Transports en commun de la région lyonnaise)[48].

En ce qui concerne les équipements publics créés en accompagnement, il n'y a rien à ajouter aux sections enseignement, vie associative ,santé et sports du présent article sauf peut-être la présence d'un EPAD : l'établissement hospitalier gériatrique des Monts d'Or qui peut accueillir plus de 100 personnes. Ils peuvent apparaître modestes mais ils sont à la mesure d'une commune dont le rythme de croissance reste modéré. Par ailleurs, il paraît important de signaler l'ouverture récente du restaurant gastronomique Lassausaie.

Politique et administration

Administration municipale

Intercommunalité

Chasselay fait partie de la communauté de communes Beaujolais-Pierres Dorées et au syndicat mixte Plaines Monts d'Or[49].

Transports

Transports en commun

Chasselay est desservie par deux lignes des Transports en commun lyonnais :

- La

qui relie la gare de Lyon-Vaise à Chasselay via Limonest et la route de Montluzin huit fois par jour en semaine, quatre fois les samedis et cinq les dimanches et jours de fêtes.

qui relie la gare de Lyon-Vaise à Chasselay via Limonest et la route de Montluzin huit fois par jour en semaine, quatre fois les samedis et cinq les dimanches et jours de fêtes. - La

qui relie la gare de Lyon-Vaise à Lissieu dont certains services sont prolongés jusqu'à la gare de Saint-Germain-au-Mont-d'Or via Chasselay, aux heures d'entrée et de sortie des entreprises en début et fin de journée.

qui relie la gare de Lyon-Vaise à Lissieu dont certains services sont prolongés jusqu'à la gare de Saint-Germain-au-Mont-d'Or via Chasselay, aux heures d'entrée et de sortie des entreprises en début et fin de journée.

Lignes scolaires :

- Ligne R 161 Villefranche - Les Chères - Lyon

- Ligne R 260 : Établissements d'Anse - Trévoux - Villefranche ;

- Ligne S 20-01 : Les Chères - Chasselay - Marcilly - Chazay (Collège) ;

- Ligne S 20.03 : Quincieux - Chasselay - Chazay (Collège) ;

- Ligne S 20.04 : Chasselay (devant la poste) - Chazay (Collège) ;

- Ligne S 20.05 : Les Chères - Chasselay - Civrieux (Salle des Sports) ;

- Ligne S 44.03 : Lucenay - Morancé - Chazay - Lissieu - Chasselay - Neuville (ND de Bellegarde) ;

- Ligne S 44.04 : Les Chères - Chasselay - Quincieux - Saint-Germain-au-Mont-d'Or - Neuville (ND de Bellegarde).

Transports ferroviaires

La gare SNCF nommée Les Chères - Chasselay, sur la ligne de Roanne à Lyon, a été fermée au trafic. Par contre la gare de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, située à 3,5 kilomètres à l'est de Chasselay, est bien desservie par les TER la reliant à la gare de Lyon-Vaise ou à la Part-Dieu en moins de 15 minutes, avec plus de 30 trains par jour ouvrable dans chaque sens, dessertes cadencées à la demi-heure aux heures de pointe[50].

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[51]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[52].

En 2020, la commune comptait 2 833 habitants[Note 3], en augmentation de 3,13 % par rapport à 2014 (Rhône : +4,53 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Jumelages

Jumelage de Chasselay. |

La commune a développé une association de jumelage avec ![]() Rive d'Arcano (Italie).

Rive d'Arcano (Italie).

Enseignement

L'école de la Fontaine comporte 3 sections de maternelle et 6 classes primaires[55]. La commune abrite en outre une école privée de 6 classes[56].

Le collège le plus proche est le collège Alexis-Kandelaft, situé à Chazay-d'Azergues.

Vie associative

Chasselay se caractérise par une vie associative très importante. Début 2012, la mairie recense 49 associations amicales, sportives, culturelles ou de loisirs[57]. La plus ancienne est le « Sou des écoles », créée en 1925, qui organise chaque année un important vide-grenier, une fête de la truite, une fête de l'été et un marché d'art et d'artisanat[58]. La plus célèbre est le Mont d’Or Azergues Foot (anciennement ASCMO), club de CFA, dont est issu Ludovic Giuly. La plus champêtre se nomme Marché de la poire et du terroir, qui organise chaque 3e dimanche d’octobre une grande fête villageoise. Une des plus récentes associations de la ville est Terres d'Aurea, créée en 2015 par des passionnés de l’histoire, la culture et l'art de vivre médiéval, qui proposent des ateliers, animations et spectacles. Leurs activités se déroulent à la Maison Granjon.

Santé

Il y a plusieurs praticiens de santé dans Chasselay, dont deux médecins, quatre dentistes, deux kinésithérapeutes et un pharmacien.

Sports

Outre le club de foot Mont-d'Or-Azergues, Chasselay compte également un club multisports (l'ASCMO), un club de tennis, un club de judo et une association de danse. L'école dispose d'un plateau de sport.

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En 2010, le revenu fiscal médian par ménage était de 45 137 €, ce qui plaçait Chasselay au 830e rang parmi les 31 525 communes de plus de 39 ménages en métropole[59].

Culture et patrimoine

Monuments

- Tata sénégalais de Chasselay : à Chasselay, au lieu-dit Vide-sac, reposent 188 tirailleurs sénégalais nommés ou inconnus morts en juin 1940. En wolof, tata, signifie « enceinte de terre sacrée », où sont enterrés les guerriers morts au combat. Chaque année a lieu une cérémonie officielle où sont présents des représentants sénégalais et français.

- L'église Saint-Martin : l'édifice actuel date de 1850 et a été construit en remplacement d'une autre édifice au chœur byzantin. Il comprend notamment un vitrail patriotique créé en 1937

- L'actuel musée appartient aux vestiges des bâtiments de l'ancien château fort remaniés au cours des siècles. Il contient un escalier à vis et sa construction date du XVIIe siècle et XVIIIe siècle. La cuisine était la pièce principale de la maison. Les bouteilles et ustensiles tenaient une grande place. La bouteille d'eau de vie restait sur la table pour soigner les maux les plus fréquents ou fêter des évènements. Les marmites et accessoires de cheminée étaient utilisés couramment par les ménagères.

- Porte de l'ancien fort (porte du Plantin) : il ne reste plus que cette porte sud car le château du XVIe siècle a été rasé. La légende veut que le futur Louis X le Hutin y coucha.

- Château de Machy.

- Château de Montluzin.

- Château de Bellescize.

- Maison à encorbellement.

.JPG.webp) La porte du Plantin.

La porte du Plantin..JPG.webp) Maison à encorbellement.

Maison à encorbellement. Musée de la famille

Musée de la famille

(maison XIVe siècle). Le tata sénégalais.

Le tata sénégalais. Ciborium dessiné par Joannès Drevet (1854–1940).

Ciborium dessiné par Joannès Drevet (1854–1940). Vitrail patriotique de l'église.

Vitrail patriotique de l'église. Eglise de Chasselay.

Eglise de Chasselay.

Patrimoine naturel

Territoire très important avec une forêt qui couvre le haut de Chasselay et une base militaire sur le Mont Verdun.

Personnalités liées à la commune

- Famille Morand de Jouffrey, descendants de Jean-Antoine Morand (1727-1794), architecte, peintre et urbaniste, créateur du quartier des Brotteaux à Lyon. Les Morand de Jouffrey ont largement œuvré pour le bien de la commune, jusque vers les années 1978 où le comte Pierre Morand de Jouffrey se sépare du château de Machy et la famille quitte définitivement la commune.

- Pierre Macon (1769-1806), né à Chasselay, soldat du roi puis de Napoléon, officier de la République, général d'Empire, compositeur de musique classique, meurt à Leipzig.

- François Dodat (1784-1833), boucher de profession et inventeur du premier passage parisien avec éclairage à gaz.

- Jean-Antoine Bail (1830-1918), peintre.

- Franck-Antoine Bail (1858-1924), peintre.

- Joseph Bail (1862-1921), peintre.

- Pierre de Bouchaud (1862-1923), poète et écrivain.

- Pierre-Octave Ferroud (1900-1936), compositeur, inventeur des partitions révolutionnaires.

- Guy Lassausaie (né en 1961), chef cuisinier, élu meilleur ouvrier de France en 1993, qui tient son propre restaurant à Chasselay.

- Ludovic Giuly (né en 1976), footballeur international, a habité Chasselay durant 5 ans, jusqu'à ses 12 ans. Il fait ses débuts dans l'équipe des jaunes et noirs de l'ASCMO, aujourd'hui Monts d'Or Azergues Foot (MDA).

- Benjamin Corgnet (né en 1987), footballeur professionnel, il joue au MDA entre 2009 et 2010. Il évolue désormais à Saint-Étienne.

- Maurice Vaillant (1910-1982), Général de brigade de l'armée de l'air, officier de la Légion d'honneur, résident permanent de 1970 à 1982, enterré à Chasselay dans le caveau familial.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Chasselay se blasonnent ainsi : D'azur à une tour d'argent senestrée d'un avant-mur du même, ouvert de sable, au chef cousu de gueules chargé de deux clefs d'or passées en sautoir. |

|---|

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Services publics Chasselay - Habitants », sur habitants.fr (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Lyon », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Lyon », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Les noms de lieux dans la région lyonnaise aux époques celtiques et gallo-romaine, 1898, p. 40

- Préinventaire 2002, p. 17.

- Thozet 2010, p. 19-20.

- Ouvrage collectif, Histoire de Lyon des origines à nos jours, Lyon, Editions lyonnaises d'art et d'histoire, , 955 p., p. 204-205 , texte de Michel Rubelin

- G. Guige et J. Laurent, Obituaires de la province de Lyon, tome V, Paris, Imp. Nationale, 1951, I, p. 119

- Préinventaire 2002, p. 18.

- Les troupes comprenaient 17 chevaliers, 113 autres cavaliers et 2 188 fantassins

- Acte oublié par Georges Guigue, Les Tards Venus en Lyonnais, Forez et Beaujolais, Lyon, 1886, PJ. XIII, p. 241

- Claude.L, Les masures de l'abbaye royale de l'Isle Barbe, Paris, 1895, p. 154

- Préinventaire 2002, p. 17-19.

- Préinventaire 2002, p. 18-23.

- Thozet 2010, p. 52-56.

- Préinventaire 2002, p. 123-125.

- Préinventaire 2002, p. 126.

- Préinventaire 2002, p. 142-147.

- Préinventaire 2002, p. 127-128.

- Préinventaire 2002, p. 128-133.

- Préinventaire 2002, p. 123-126.

- Préinventaire 2002, p. 78-79.

- Thozet 2011, p. 42-43.

- Thozet 2010, p. 86-90.

- Préinventaire 2002, p. 90-97.

- Préinventaire 2002, p. 98-114.

- Préinventaire 2002, p. 95-97.

- Préinventaire 2002, p. 69-71.

- Thozet 2011, p. 203-224.

- Préinventaire 2002, p. 72-73.

- Thozet 2011, p. 44-47.

- Préinventaire 2002, p. 59-62.

- Thozet 2011, p. 88-91.

- Thozet 2011, p. 80-84.

- Thozet 2011, p. 144-147.

- Fargettas 2020, p. 17-68.

- Fargettas 2020, p. 69-80.

- Préinventaire 2002, p. 81-82.

- Fargettas 2020, p. 131.

- INSEE 2021.

- Syndicat mixte Plaines Monts d'Or

- pour plus de détails, voir le site ter-sncf.com, choix région Rhône-Alpes

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Site de la mairie de Chasselay

- Site de l'école Sainte-Bernadette

- Annuaire des associations, sur le site de la mairie

- Sou des écoles, sur le site de la mairie

- « Indicateurs de structure et de distribution des revenus en 2010 | Insee », sur www.insee.fr (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Marie Thozet, Chasselay : Des origines au XVIIIe siècle, Poutan, , 208 p. (ISBN 978-2-918607-04-5).

- Marie Thozet, Chasselay : XIXe et XXe siècles, Poutan, , 240 p. (ISBN 978-2-918607-15-1).

- collectif, Pré-inventaire des monuments et des richesses artistiques de Chasselay, vol. 30, Département du Rhône, , 222 p. (ISBN 2-910865-12-6).

- Julien Fargettas, Juin 1940 Combats et massacres en Lyonnais, Villefranche-sur-Saône, Éditions du Poutan, , 197 p. (ISBN 978-2-37553-075-7).

- « Commune de Chasselay (69049) », sur Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :