Guerre de Bosnie-Herzégovine

La guerre de Bosnie-Herzégovine est un conflit armé international qui débute le avec la proclamation d'indépendance de la Bosnie-Herzégovine et s'achève avec les accords de Dayton le . Cette guerre est liée à l'éclatement de la Yougoslavie.

| Date |

- (3 ans, 8 mois et 8 jours) |

|---|---|

| Lieu | Bosnie-Herzégovine |

| Issue | Accords de Dayton |

| 1992 : 1992-1994 : 1994-1995 : Soutiens : | 1992-1994 : Soutiens : | 1992 : 1992-1994 : 1994-1995 : Soutien : |

| Alija Izetbegović Haris Silajdžić Sefer Halilović Rasim Delić Leighton Smith | Franjo Tuđman Gojko Šušak Janko Bobetko Mate Boban Milivoj Petković Dario Kordić | Slobodan Milošević Radovan Karadžić Ratko Mladić Milan Babić Goran Hadžić Milan Martić Momčilo Perišić Vojislav Šešelj Fikret Abdić |

| 100 chars 200 000 soldats | 300 chars 200 pièces d'artillerie 70 000 soldats | 650 chars 800 pièces d'artillerie 37avions 120 000 soldats |

| 30 906 soldats tués 31 107 civils tués | 5 919 soldats tués 2 484 civils tués | 20 775 soldats tués 4 178 civils tués |

Notes

101 soldats autres tués470 civils autres tués, et 5 100 autres tués dont l'origine ethnique et le statut ne sont pas précisés

En tant qu'État internationalement reconnu, la République de Bosnie-Herzégovine est composée de trois peuples constitutifs : les Bosniaques, les Serbes de Bosnie et les Croates de Bosnie. La guerre a opposé la République de Bosnie-Herzégovine aux entités autoproclamées serbe et croate de Bosnie, soutenues respectivement par la Serbie et la Croatie, qui cherchaient à diviser la Bosnie. L'Armée de la république de Bosnie-Herzégovine (ARBiH), seule force légale qui défendait la préservation de la Bosnie multiethnique et indivisible, était principalement composée de Bosniaques, ainsi que d'un certain nombre de Croates et de Serbes de Bosnie. Les forces serbes opposées, soutenues par l'armée de Serbie, étaient initialement constituées d'unités de l’ Armée populaire yougoslave (JNA) déployées en Bosnie, qui se sont ensuite transformées en Armée de la République serbe de Bosnie (VRS), et étaient accompagnées de groupes paramilitaires de Serbie et de Bosnie. Les forces croates, soutenues par l'armée croate, comprenaient le Conseil de défense croate (HVO) ainsi que des unités paramilitaires.

Dès , le Conseil de sécurité des Nations unies autorise le déploiement des casques bleus en Bosnie-Herzégovine au sein de la Force de protection des Nations unies. En , l'opération Deliberate Force de l'OTAN contre les Serbes de Bosnie permet la fin du conflit.

La guerre a fait près de 100 000 morts — dont la moitié sont des victimes civiles — et deux millions de réfugiés. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a prononcé quatre-vingt-dix condamnations pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide.

Contexte

La guerre en Bosnie a pour cause immédiate la gestion par les pouvoirs politiques en place de la dislocation de la république fédérative socialiste de Yougoslavie, elle-même liée à la chute des régimes communistes en Europe de l'Est en 1989. La renaissance des idées nationalistes en Yougoslavie a fragilisé le rôle central du Parti communiste. Les arrivées au pouvoir de Slobodan Milošević en Serbie en 1986, et de Franjo Tuđman en Croatie en 1990, accentuent la crise[13] - [14]. Ils ont vu dans l'éclatement de la Yougoslavie une opportunité d'atteindre les vieux objectifs nationalistes, la Grande Serbie[15] et la Grande Croatie, des États-nations élargis et ethniquement purs. Bien qu'ennemis, ils avaient une chose en commun, ils voulaient partager la Bosnie[16] - [13].

Origines historiques

Avant sa dislocation, la Yougoslavie se composait de six républiques, dont faisait partie la Bosnie-Herzégovine. En raison du grand mélange de la population, aucune république n'était mono-ethnique et il y avait partout des Serbes, des Croates et des Musulmans (Bosniaques).

Cette multiethnicité était plus prononcée en Bosnie, où selon les statistiques de 1991, la Bosnie-Herzégovine comptait 4,3 millions d’habitants, dont 43,7 % de Bosniaques de religion musulmane, 31,4 % de Serbes orthodoxes, 17,3 % de Croates catholiques, 5,5 % de Yougoslaves (personnes s'identifiant comme tel), et 2,1 % de nationalités diverses[2].

Historiquement, les Balkans ont toujours été un lieu de troubles et de conflits. Ainsi, à partir du XIVe siècle, les États médiévaux de Serbie, de Bosnie et de Croatie ont été occupés par l'Empire ottoman. Au XIXe siècle, la Croatie et la Bosnie font partie de l'Austro-hongrois. Au cours de cette période, les aspirations nationalistes et les prétentions territoriales de la Serbie et de la Croatie voisines envers la Bosnie ont émergé. L'idéologie irrédentiste de la Grande Serbie a été élaborée dans le Nacertanije de Ilija Garašanin 1844[17], qui a ensuite été repris pendant la Seconde Guerre mondiale par Stevan Moljević et la "Serbie homogène" (le programme du mouvement Tchetniks de Draža Mihailović)[18].

Le à Sarajevo, un jeune nationaliste serbe de Bosnie Gavrilo Princip assassine François-Ferdinand d'Autriche, ce qui provoque la Première Guerre mondiale. Avec la fin de la Première Guerre mondiale, la Bosnie est incluse dans le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, puis dans le royaume de Yougoslavie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, toute la Yougoslavie a été occupée par le Troisième Reich et le gouvernement s'est enfui à l'étranger. Une partie de la Bosnie appartenait à l'État indépendant de Croatie, un État fantoche allié à l'Allemagne nazie.

Chacune de ces périodes historiques a été marquée par des conséquences sur la population de la Bosnie-Herzégovine. Ainsi, sous la domination ottomane, une partie des habitants se convertit à l'islam; sous la domination austro-hongroise, avec la naissance du nationalisme, la population des chrétiens orthodoxes de Bosnie se sont déclarés Serbes et les catholiques Croates[19]; pendant la seconde guerre mondiale, l'État indépendant de Croatie se livre sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine à des atrocités visant en grande majorité la population serbe et juive, et les Tchetniks, forces nationalistes de la monarchie serbe, ont perpétré des massacres de la population musulmane de l'est de la Bosnie et du Sandžak[20] - [21].

En raison de son histoire, la Bosnie conserve un profond morcellement ethnique et religieux qui suscite des clivages[22]. Après la seconde guerre mondiale, le régime dirigé par le Maréchal Tito mène une politique basée sur l'étouffement des rivalités nationales, il n'y a pas eu de conflits interethniques et les peuples de Yougoslavie ont vécu dans la tolérance et la paix. La mort de Tito, 1980, et la chute du communisme libère le nationalisme réprimé et des problèmes surgissent entre les communautés. Mais la cause de la guerre en Bosnie n'est pas le produit de forces inscrites dans l'histoire interne de la Bosnie. L'historien Noel Malcolm ditː« C'est le mythe qui a été soigneusement propagé par ceux qui ont provoqué le conflit, qui voulaient que le monde croie que ce qu'eux et leurs hommes armés faisaient n'était pas le fait d'eux, mais de forces historiques impersonnelles et inévitables échappant à tout contrôle. Et le monde les a crus. »[23]

Montée du nationalisme en Yougoslavie

En 1986, des universitaires serbes dirigés par Dobrica Ćosić, ont soulevé « la question nationale serbe ». Un manifeste a été rédigé par l'Académie serbe des sciences et des arts (SANU), connu sous le nom de « Mémorandum SANU », affirmant que les Serbes étaient dans une position tellement injuste en Yougoslavie que leur existence même était menacée. Ils ont subi une discrimination économique et politique de la part des Croates et des Slovènes, et les Serbes du Kosovo ont été confrontés à un génocide total. Le mémorandum précise que la « question serbe » ne sera résolue qu'après l'établissement de la pleine unité nationale et culturelle de la population serbe, où qu'elle habite en Yougoslavie[24], et appelle à une révision unilatérale de la constitution yougoslave et à l'abolition de l'autonomie de Voïvodine et Kosovo[25]. La seule solution pour assurer l'existence et le développement des Serbes, selon le Mémorandum, était l'unité territoriale du peuple serbe, à réaliser en réunissant "tous les Serbes dans un seul État". Mais la mise en œuvre de ce plan stratégique national pour la Serbie ne serait possible que par la force[26]. Le message du Mémorandum était un appel à la domination serbe et à la création d'une Grande Serbie[24] - [27]. Les principaux points du Mémorandum ont été judicieusement exploités par Slobodan Milošević, qui a utilisé des méthodes populistes éprouvées pour se présenter comme le seul représentant authentique des intérêts de tous les Serbes sur le territoire de la Yougoslavie.

En réponse au nationalisme en Serbie, le nationalisme croate se développe, ce qui place les Serbes de Croatie dans une position difficile.

Alors que l'objectif des nationalistes serbes était la centralisation de la Yougoslavie sous dominations Serbes, d'autres républiques aspiraient à la fédéralisation et à la décentralisation de l'État. Milošević estime que la réalisation du plan "tous les Serbes dans un seul État" représente la Yougoslavie sous domination serbe, ou la création d'un nouvel État qui engloberait tous les territoires de la Yougoslavie que les Serbes considèrent comme les leurs, à savoir la Grande Serbie[28] - [29]. Milošević exige pour les Serbes ce qu'il ne permet pas aux autres nations. Partout où il y a une communauté serbe, elle doit être annexée à la Serbie. Ce plan expansionniste nécessite le nettoyage ethnique et la modification des frontières des républiques, ce qui ne peut pas se faire pacifiquement[30].

Propagande

Afin de réaliser ces plans nationalistes, il était nécessaire de diviser le peuple selon l'ethnie, et la propagande jouait ici un rôle important. La frénésie nationale en Serbie initiée par des intellectuels et utilisée par Milošević pour le programme national d'unification serbe a été soutenue par la majorité de l'opposition. Milošević a pris le contrôle des médias, en particulier de la télévision et des journaux, les transformant en instruments de propagande avec lesquels il a préparé la population à la guerre[30]. Des intellectuels, des institutions culturelles et scientifiques et l'Église orthodoxe serbe ont participé à cette manipulation de l'opinion publique, révision de l'histoire et incitation à la haine interethnique, justifiant par avance les crimes qui seront commis dans le cadre des plans politiques nationaux[31] - [32]. Des manifestations sont organisées et des discussions sur la menace des Serbes en Yougoslavie et la nécessité de créer un État pour tous les Serbes. Les Croates sont présentés comme des Oustachis qui préparent un génocide contre les Serbes de Croatie, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, et les musulmans bosniaques veulent créer un État islamique[31] - [33].

Une propagande similaire a été largement utilisée par Franjo Tuđman et les nationalistes croates. Dans cette propagande nationaliste serbe et croate, les musulmans sont présentés comme de dangereux fondamentalistes et les aspirations expansionnistes de la Serbie et de la Croatie comme une légitime protection contre la menace islamique qui pèse sur eux et sur l'Europe[34] - [35] - [36]. L'historien Noel Malcolm écrit:« Parler d'une menace fondamentaliste en Bosnie était particulièrement inapproprié, car les Musulmans de Bosnie faisaient désormais partie des populations musulmanes les plus sécularisées au monde[37]. » Paul Garde confirme:« que ce mythe n’avait pas la plus petite apparence de réalité : la Bosnie connaît un islam particulièrement tolérant, et la constitution du pays prévoyait expressément la participation des trois peuples au gouvernement. Aucune mesure défavorable aux Serbes n’avait été prise dans aucun domaine. »[33].

Révolution anti-bureaucratique

Entre 1988 et 1989, Milošević et ses partisans ont organisé dans tout le pays une campagne de rassemblements et de manifestations de masse appelée la révolution anti-bureaucratique. Les manifestations ont renversé les gouvernements de la république socialiste du Monténégro et des provinces de Voïvodine et du Kosovo et les ont remplacés par les alliés de Milošević.

Le , à l'occasion du 600e anniversaire de la Bataille de Kosovo Polje, Milošević, en tant que président nouvellement élu de la Serbie, s'est adressé aux centaines de milliers de personnes présentes à Gazimestan et a laissé entendre son projet de reconquête: « La Serbie fait face à de nouvelles batailles, non armées, bien qu'elles ne soient pas exclues »[38] - [39]. D'autres républiques voient un grand danger dans ce discours et on considère qu'il a grandement contribué à l'initiation du processus d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie.

La situation s'aggrave après l'abolition de l'autonomie de la Voïvodine et du Kosovo, qui était une violation de la constitution[40]. Avec le représentant du Monténégro nommé par Milošević, la Serbie dispose désormais de 4 voix sur 8 à la Présidence de la Yougoslavie et peut donc fortement influencer les décisions du gouvernement fédéral. C'était le premier pas vers la dislocation de la Yougoslavie[41] - [42].

La décision de Milošević de mettre fin à l'autonomie de la Voïvodine et du Kosovo, et son déploiement de l’armée pour écraser violemment les protestations des Albanais du Kosovo, ont suscité des sentiments sécessionnistes dans d'autres républiques qui voulaient quitter la Yougoslavie avant que Milošević n'impose la domination serbe sur toute la Yougoslavie [43] - [42]. Suivant l'exemple de la Serbie, la Slovénie viole la constitution et adopte des amendements qui lui permettent de faire sécession si besoin.

Élections multipartites en 1990

Au début des années 1990, la Ligue des communistes de Yougoslavie s'est désintégrée et des élections multipartites ont eu lieu dans les républiques. L'élection multipartite en Bosnie-Herzégovine est remportée par les partis nationalistes des différentes communautés, proportionnellement à leur nombre[44]. Les Musulmans ont voté pour la Parti d'action démocratique (SDA) dirigée par Alija Izetbegović, les Serbes pour le Parti démocratique serbe (SDS) avec le président Radovan Karadžić, et les Croates pour l’Union démocratique croate de Bosnie et Herzégovine (HDZ-BiH) mené par Stjepan Kljuić. Le SDA a remporté 86 des 240 sièges du parlement, le SDS 70 sièges et le HDZ BiH 45 sièges. Alija Izetbegović a été élu président de la Présidence de Bosnie-Herzégovine, et il aurait pu gouverner avec une coalition de Musulmans et de Croates, mais il a formé un gouvernement tripartite. Le Serbe, Momčilo Krajišnik est devenu président du Parlement et le Croate, Jure Pelivan Premier ministre[45].

En Serbie, le Parti socialiste de Serbie (SPS) dirigé par Slobodan Milošević a remporté les élections, et en Slovénie et Croatie, des partis séparatistes nationalistes sont arrivés au pouvoir.

Éclatement de la Yougoslavie

Encouragés et poussés par Milošević et son projet de création d'un État commun pour tous les Serbes, les Serbes de Croatie ont déclaré le les Régions autonomes serbes SAO Krajina en Croatie, sur des territoires à majorité serbe. Les Serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine ont reçu des armes et des plans ont été élaborés pour prendre le contrôle des forces de police locales et de l'administration municipale [46]. Le gouvernement croate considère cette auto-proclamation illégale et les premiers affrontements armés entre la police du Ministère de l'Intérieur de Croatie et les forces paramilitaires de SAO Krajina ont lieu. Le , la SAO Krajina a proclamé son union avec la Serbie[47].

En , Milošević laisse entendre son intention de redessiner de force les frontières des républiques, annonce la mobilisation de la milice de réserve en Serbie et la création d'unités d'opérations spéciales pour venir en aide aux Serbes en danger hors de Serbie[30].

Essayant de trouver une issue à la crise, Milošević et le président croate Tuđman se sont rencontrés à plusieurs reprises. Le , à Karađorđevo, ils ont négocié la partition de la Bosnie[13].

La crise a culminé le , lorsque 4 membres du "bloc serbe" de la Présidence de la Yougoslavie ont empêché la nomination du Croate Stipe Mesić comme Président de la Yougoslavie, ce qui était prévu par la loi[19]. Le travail de la Présidence est bloqué, et la JNA reste sans commandant suprême[48], jusqu'à ce que, sous la pression de la communauté internationale, Stipe Mesić soit élu président. Mais la JNA n'a surtout pas écouté ce président et les ordres sont venus du côté serbe.

En , la Slovénie déclare son indépendance, et la Croatie en fait de même. Afin de trouver une solution, la CEE impose un moratoire de 3 mois sur l'indépendance. Le gouvernement fédéral, fortement influencé par la Serbie, envoie la JNA pour défendre l'intégrité territoriale de la Yougoslavie, ce qui a finalement conduit aux guerres yougoslaves. Comme il n'y avait pas beaucoup de Serbes en Slovénie, la JNA dominée par les Serbes a abandonné la Slovénie et l'idée de défendre la Yougoslavie après seulement 10 jours.« Slobodan Milošević avait gagné son pari. Il était parvenu à détourner l’armée de son rôle initial et à la rallier à son projet de Grande Serbie en prétendant qu’il s’agissait d’un nouvel État yougoslave rassemblant tous les peuples qui voulaient continuer à vivre en Yougoslavie. L’armée populaire yougoslave, garante de la Fédération, n’existait plus. Mais Slobodan Milošević allait maintenir son nom pour occulter l’agression qu’il était sur le point de déclencher [49]. »

La JNA s'est retirée en Croatie, où, avec le soutien des formations paramilitaires de Serbie et des Serbes de Croatie, elle a occupé et défendu les territoires serbes et les frontières de la future Yougoslavie[50] - [51].

« À la veille de la guerre en Croatie, la Serbie de Milošević répétait de façon incessante aux dirigeants occidentaux qu’elle souhaitait défendre l’intégrité territoriale et politique de la Yougoslavie, menacée par les « sécessionnismes croate et slovène ». En aucun cas Milošević n’a signalé aux négociateurs européens ou américains sa volonté de créer une « Grande Serbie », ce qui était pourtant l’objectif véritable des campagnes militaires[52]. »

Le symbole du début de cette guerre de Croatie est certainement la bataille de Vukovar.

Formation des régions autonomes en Bosnie-Herzégovine

Sous les directives de la Serbie et conformément aux plans de création d'un État pour tous les Serbes, les dirigeants des Serbes de Bosnie ont commencé à préparer la création d'un État serbe séparé en Bosnie-Herzégovine, comme cela s'est fait en Croatie. Les États serbes autoproclamés de Croatie et de Bosnie rejoindraient alors la Serbie le moment venu, sous prétexte de vouloir rester en Yougoslavie. De cette façon,« les territoires croates déjà aux mains des Serbes marqueraient la frontière occidentale d'un État "Serbe" qui engloberait 70 à 75 % du territoire bosniaque »[53].

À partir d'octobre 1990, des milices serbes ont été organisées en Bosnie et les Serbes de Bosnie ont été secrètement armés par le ministère de l'Intérieur de Serbie et l’Armée populaire yougoslave (JNA). Environ 51 900 armes à feu ont été délivrées à des unités paramilitaires et 23 298 à des membres du SDS en mars 1991[46]. Ainsi, déjà au milieu de 1991, les Serbes de Bosnie étaient bien armés.

En avril 1991, dans les régions où les Serbes étaient majoritaires, des communautés serbes ont été créées sous couvert d'unification culturelle. Les Bosniaques ont protesté contre cette régionalisation ethnique, mais cela ne les a pas arrêtés[54].

Ces communautés ont changé leur nom en Régions autonomes serbes (SAO) et en septembre ont été déclarées : SAO Bosanska Krajina, SAO Bosnie du Nord-Est, SAO Romanija et SAO Herzégovine[55].Les municipalités qui faisaient partie intégrante de ces régions avaient une population majoritairement serbe, mais il y avait de nombreuses municipalités dans lesquelles la majorité était bosniaque, et elles ont néanmoins été déclarées unilatéralement comme faisant partie intégrante de ces zones. Dans ces municipalités à minorité serbe, des institutions distinctes parallèles à l'autorité légale ont été créées, ou des municipalités ont été dissoutes et de nouvelles ont été créées[56].

Immédiatement après, la JNA a été appelée à défendre le peuple serbe dans ces territoires qu'il considère comme les siens et qu'il veut conserver dans la nouvelle Yougoslavie[56] - [57]. Jusqu'à la fin de 1991, de nouvelles Régions autonomes serbes (SAO) ont été créées[58]. Ainsi, les Serbes de Bosnie ont pris le contrôle de nombreuses municipalités dans une grande partie de la Bosnie.

Ces régions autonomes serbes (SAO) ont formé la base du nouvel État serbe de Bosnie-Herzégovine, qui a ensuite été autoproclamé le sous le nom "république des Serbes de Bosnie-Herzégovine", [59]. Renommée "Republika Srpska" elle a déclaré son indépendance le .

Au concept de Grande Serbie s'ajoutait celui, défendu par Tuđman et les nationalistes croates, de Grande Croatie[60]. Conformément aux accords entre Milošević et Tuđman sur la partition de la Bosnie[14], les Croates de Bosnie ont créé le la communauté croate d'Herceg-Bosna dans les régions où ils sont majoritaires. Rebaptisée en 1993, la république croate d'Herceg-Bosna n'a jamais déclaré son indépendance et a été intégrée à la Fédération croato-bosniaque[55].

Rôle Armée populaire yougoslave (JNA)

Les forces armées de la Yougoslavie (RSFY) étaient composées de l’Armée populaire yougoslave(JNA) et de la Défense territoriales(TO). La JNA était une puissante armée multiethnique, constituée de troupes régulières et de réservistes de toute la Yougoslavie. Équipée de toutes les armes d'une armée dans les années 1990, elle était presque totalement autosuffisante en termes de production d'armes dans toute la gamme des équipements militaires. Chacune des six républiques gère et équipe sa TO sur son territoire, et en cas de guerre avec la JNA participe conjointement en utilisant la population locale aux opérations militaires dans la région. Contrairement à la JNA, qui possédait des armes lourdes, la TO n'était équipée que d'armes légères.

La Yougoslavie était un exportateur d'armes et 42 % de l'industrie de l'armement était située en Bosnie. Au cours des années 1990, la plupart de ces usines d'armement ont été démantelées et remontées en Serbie[61].

La JNA a participé à toutes les guerres yougoslaves. Au début, pendant la guerre de Slovénie, elle a défendu la préservation de l'intégrité de la Yougoslavie (RSFY). En quittant la Slovénie, elle s'est rangée du côté de la Serbie et a joué un rôle crucial dans la réalisation du projet de création d'un État pour tous les Serbes (Grande Serbie)[62]. Sans elle et l'aide de la Serbie, les Serbes de Croatie et de Bosnie n'auraient pas décidé de résoudre les problèmes politiques par la force des armes[63].

La représentation nationale au sein de la JNA, en tant qu'armée fédérale multiethnique, aurait dû être proportionnelle à la composition nationale de la RSFY. Mais déjà depuis 1981, c'était déséquilibré et les Serbes étaient surreprésentés. Plus de 60 % de l'état-major général de la JNA étaient des Serbes, tandis que leur représentation nationale dans l'ex-Yougoslavie était de 36,3 %[64]. Il est évident que la domination serbe est déjà établie dans cette structure étatique extrêmement importante. Au début de 1991, la majorité des cadres supérieurs de la JNA étaient des Serbes et Milošević a secrètement pris des mesures pour éliminer les autres nationalités du quartier général de la JNA. De juin 1991 à mars 1992, le pourcentage de Serbes dans la JNA est passé à environ 90 %. La discrimination et la pression sur les non-Serbes les ont forcés à quitter la JNA parce qu'« ils n’étaient plus considérés comme des éléments fiables d’une armée qui avait cessé d’être yougoslave pour devenir un instrument de la politique nationaliste serbe »[65]. Avec la guerre en Slovénie et en Croatie, la plupart des Slovènes et des Croates ont quitté la JNA et les Bosniaques et les Croates de Bosnie n'ont pas répondu à la mobilisation illégalement déclarée. Ainsi, la JNA une armée fédérale multiethnique est devenue l'armée serbe déployée sur le territoire de la Croatie et de la Bosnie. Le général Veljko Kadijević, chef d’état-major de la JNA, explique dans son livre “Moje viđenje raspada“ que

« l’objectif Armée populaire Yougoslave (JNA) à partir du printemps 1991 est "la protection et la défense du peuple serbe en dehors de la Serbie et le rassemblement de la JNA dans les frontières de la future Yougoslavie"[50] - [51]. »

Il était clair qu'avec la déclaration d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, la Yougoslavie n'existait plus, mais Milošević a gardé son nom afin qu'il puisse utiliser l’Armée populaire yougoslave (JNA) sur tout son territoire[49]. Selon la Constitution, la JNA a pour fonction de protéger l'intégrité de la Yougoslavie, et son attaque contre la Croatie et la Bosnie a été interprétée dans cet esprit[52].

« Nous ne pouvons pas accepter que l’armée ne soit plus appelée yougoslave. Car la Serbie et le Monténégro perdraient tous leurs avantages, aussi bien sur le plan politique que militaire. Ils imaginent peut-être que l’on va avouer que l’armée serbo-monténégrine fait la guerre à la Croatie et qu’elle a l’intention de lui infliger une défaite! [...] Cette armée serait alors considérée comme une force d’agression. Et c’est pour cette raison que nous ne pouvons pas non plus dire que nous quittons la Yougoslavie[66] »

confiait Borisav Jović, représentant serbe à la présidence Yougoslave.

En 1991, Ante Marković a dénoncé un plan caché, appelé le plan RAM[67], élaboré en 1990 par les généraux de la JNA et les dirigeants politiques de Serbie[68] - [69] - [70]. Le but de ce plan était d'organiser et d'armer les Serbes hors de Serbie, de prendre le contrôle et de défendre les territoires que les Serbes considèrent comme les leurs, et l'établissement des frontières de la nouvelle Yougoslavie dans laquelle « tous les Serbes avec leurs territoires vivraient ensemble dans le même état »[71] - [72]. Ce serait la « détermination planifiée des frontières occidentales de la Grande Serbie[73]. »

Après le référendum sur l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, la JNA a pris le commandement de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine (TO) et des listes de conscrits, de sorte qu'elle a veillé à ce que seuls les Serbes de Bosnie puissent être inclus dans la JNA. Dans les zones à population non serbe, le nombre de réservistes de la TO a diminué, et là où la majorité est une population serbe, ce nombre a augmenté[62]. La JNA a retiré des armes de la TO de Bosnie-Herzégovine et les a transférées dans des entrepôts où les Serbes constituaient la population majoritaire[65]. De cette manière, la Défense territoriale de la Bosnie a été désarmée et une défense territoriale distincte des Serbes de Bosnie a été créée et armée. Dès le début de 1991, les Serbes de Bosnie ont été massivement et secrètement armés par la JNA et le MUP de Serbie, de sorte qu'à la mi-1991, ils étaient déjà bien armés[2]. En conséquence, les Croates de Bosnie et les Bosniaques ont également commencé à s'armer et à s'organiser, mais avec peu d'opportunités et avec un certain retard. De cette façon, un déséquilibre dans les armements a été établi. Les Serbes avaient une supériorité écrasante en matière d'armes, les Croates ont commencé à s'armer depuis la Croatie et les Bosniaques n'avaient presque pas d'armes.

En essayant d'arrêter la guerre de Croatie et sa propagation en Bosnie, le , l'ONU a imposé un embargo sur l'importation d'armes sur le territoire de la Yougoslavie, par lequel le déséquilibre de l'armement a été gelé[74]. Avec la reconnaissance internationale de la République de Bosnie-Herzégovine et le début de la guerre de Bosnie, ce pays, membre de l'ONU, a été empêché par l'embargo de se défendre légitimement contre l'agression[75] - [76]. Le gouvernement de Bosnie-Herzégovine a demandé à l'ONU de lever l'embargo sur les armes, afin qu'elle puisse s'armer et se défendre, mais cela n'a pas été autorisé[77]. L'explication était qu'il ne faut pas « ajouter la guerre à la guerre »[78] - [79]. Comme la Bosnie n'était pas préparée à la guerre et n'avait presque pas d'armes pour se défendre, la JNA et les formations paramilitaires de Serbie, ainsi que les Serbes locaux bien armés, ont occupé la majeure partie du territoire de la Bosnie dès le début de la guerre en 1992[80].

L'Armée de la République de Bosnie-Herzégovine (ABiH) nouvellement créée était la seule armée légale en Bosnie-Herzégovine. Initialement multiethnique et très mal armée, elle a été la plus touchée par cet embargo. Avec le désir de partager la Bosnie entre la Serbie et la Croatie, les nationalistes ont divisé le peuple selon l'ethnie, de sorte que l'armée de Bosnie-Herzégovine s'est retrouvée avec de moins en moins de Serbes et de Croates dans sa composition. Ainsi, la Bosnie indivisible et multiethnique n'était principalement défendue que par des Bosniaques. La JNA stationnée en Bosnie se transforme en Armée de la république serbe de Bosnie (VRS), et les Croates de Bosnie forment le Conseil de défense croate (HVO).

L'embargo sur les armes n'a pas été respecté, et les Serbes de Bosnie ne l'ont même pas ressenti. Avec le retour de la JNA et de son équipement de Slovénie puis de Croatie, les Serbes de Bosnie ont reçu d'énormes quantités d'armes. Ils ont gardé presque toutes les armes de la JNA et de la TO déjà stationnées en Bosnie, et à travers la frontière avec la Serbie, que personne ne surveillait[81], les armes arrivent constamment de Serbie et la Russie avant et pendant la guerre en Bosnie. Après la division de la JNA en Armée de Yougoslavie (VJ) et Armée de la Republika Srpska (VRS), l'approvisionnement continu de l'Armée de la Republika Srpska (VRS) par l'Armée yougoslave (VJ) s'est poursuivi tout au long de la guerre, et en violation de l'embargo des millions de balles et des centaines de milliers d'obus, de grenades et de roquettes ont traversé la frontière internationale entre la Bosnie et la Serbie. « Sur toute l’année 1994, l’état-major principal de la VRS a estimé que la VJ lui avait fourni environ 25 878 862 munitions pour armes d’infanterie et 7 569 obus, entre autres[82]. » Le contournement de l'embargo a ensuite été suivi par les Croates de Bosnie qui se sont armés via la Croatie depuis les pays catholiques, et les Bosniaques des pays islamiques via la Croatie également. Ne voulant pas envoyer de troupes en Bosnie, les Etats-Unis poussent à la levée de l'embargo sur les armes à destination de la Bosnie pour qu'elle puisse se défendre. Ainsi, ils ont autorisé de manière informelle la fourniture illégale d'armes à la Bosnie, comme ils l'ont fait lors du conflit afghan contre les Russes[1]. Cette violation de l'embargo ne change pas radicalement le déséquilibre des armes, notamment des armes lourdes, dont la partie serbe dispose en abondance et l'équilibre n'est approché qu'à la fin de la guerre.

L'armement de l'armée de Bosnie par contournement de l'embargo était trop tardif et trop faible, il n'a donc pas permis la restitution des territoires occupés par les Serbes en 1992, et il l'est resté ainsi jusqu'à la fin de la guerre.

En 1991, pendant la guerre de Croatie, la JNA a utilisé la Bosnie comme base pour des opérations en Croatie et, malgré l'opposition des dirigeants bosniens, a déclaré une mobilisation illégale à laquelle seuls les Serbes de Bosnie ont répondu. L'afflux d'armes et d'unités paramilitaires de Serbie et du Monténégro a transformé la Bosnie en une caserne militaire, bien que la Bosnie n'ait déclaré la guerre à personne et se soit déclarée neutre vis-à-vis de la guerre en Croatie. Paul Garde raconte: « Outre l’armée régulière, les groupes paramilitaires serbes, tchetniks et autres, passent nécessairement par la Bosnie. Eux aussi, comme les Croates, utilisent des armes achetées à Beyrouth: celles-ci débarquent au port de Bar, au Monténégro, et transitent par la Bosnie. Ces troupes, régulières ou non, et ces camions chargés de matériel, qui circulent dans tous les sens, se moquent comme d’une guigne de la souveraineté bosniaque. Les lois de la république sont allègrement enfreintes: la Bosnie est neutre, mais elle est occupée »[83].

Le , la présidence de la Yougoslavie tronquée (composée de 4 membres sur 8), qui est illégitime, réorganise la JNA dont l'objectif est de renforcer sa position en Bosnie-Herzégovine.

« Au début de 1992, près de 100 000 soldats de la JNA se trouvaient sur le sol de la Bosnie-Herzégovine, ainsi que plus de 700 chars, 1 000 véhicules blindés de transport de troupes, de nombreuses armes lourdes, 100 avions et 500 hélicoptères, qui dépendaient tous de l’état-major suprême de la JNA à Belgrade[65]. »

La JNA, répartie sur tout le territoire de la Bosnie, ne prête pas attention à l'opposition du gouvernement bosnien, occupe des positions stratégiques, des routes importantes et prépare le siège des villes. Déjà à la fin de 1991, la JNA a déployé des armes lourdes en préparation du siège de Sarajevo, qui plus tard, le , a commencé à bombarder [84]. Dans les Régions autonomes serbes (SAO) précédemment créées, la JNA apporte des armes lourdes pour la "protection des Serbes de Bosnie et de leurs territoires" et, avec le MUP des Serbes de Bosnie, organise militairement la population dans ces zones. Le général de la JNA, Milutin Kukanjac, a reconnu qu'en mars 1992, « la JNA et le SDS avaient armé 69 198 Serbes, pour la plupart des volontaires qui n’appartenaient ni à la TO ni à la JNA »[85]. Ainsi, même avant le début de la guerre, le gouvernement de Bosnie n'avait pas contrôle sur ces parties de son territoire[86].

En raison d'une mobilisation infructueuse et de désertions massives, la JNA a commencé à ressentir le manque d'effectifs et a été contrainte à engager des volontaires et des paramilitaires serbes recrutés en Serbie et Monténégro de qualité morale douteuse, qui ont commis les crimes les plus graves au nom du peuple serbe[87]. Des unités spéciales du MUP de Serbie et des formations paramilitaires armées par la JNA, organisées et déployées sur le territoire de la Bosnie, menacent et attaquent la population non serbe, et les Serbes de retour de la guerre en Croatie se vengent sur la population civile locale. Les dirigeants serbes locaux organisent quotidiennement une propagande contre les Musulmans et les Croates incitant à la haine. De nombreux relais de télévision et de radio ont été détruits par la JNA, ou occupés par des paramilitaires, et seuls les programmes serbes de Belgrade ont été diffusés dans une grande partie de la Bosnie[19]. La JNA en route pour attaquer le Dubrovnik pendant la guerre de Croatie en octobre 1991 a détruit le village de Ravno, qui est souvent considéré comme le premier acte de guerre en Bosnie.

Le la "république des Serbes de Bosnie-Herzégovine" s'est autoproclamée sur le territoire des régions autonomes serbes (SAO) précédemment constituées. Ainsi, le référendum sur l'indépendance de la Bosnie du n'a pas intéressé les Serbes de Bosnie, car ils avaient déjà préparé et proclamé leur État serbe, et il n'a servi que de motif au déclenchement de la guerre. Ainsi, après la déclaration d'indépendance de la Bosnie, les opérations militaires ont commencé comme la phase finale de la mise en œuvre du projet serbe, qui avait été préparé six mois plus tôt. Le territoire de cette « République serbe de Bosnie » autoproclamée n'est pas homogène et contient des poches de municipalités à majorité non serbe, qui doivent être occupées et nettoyées ethniquement. La JNA et les unités paramilitaires sont utilisées pour cela, et la méthode était presque toujours la même. La JNA encercle et occupe toutes les approches de la ville. Les paramilitaires provoquent un conflit, et la JNA vient séparer et désarmer les parties. La JNA part et laisse la population non armée à la merci des formations paramilitaires serbes armées qui arrivent[88]. Si la ville résiste, la JNA la bombarde avec de l'artillerie et entre avec des chars, donc les défenseurs avec des armes légères rares n'ont aucune chance. Ainsi, « durant les premiers mois de 1992, après les attaques de 1991 contre la région de Mostar, en Bosnie-Herzégovine, la JNA lança plusieurs assauts contre d’autres zones de Bosnie-Herzégovine. Tout au long d’avril 1992, ces attaques permirent la prise de plusieurs villes et localités[65] ».

- République fédérative socialiste de Yougoslavie

- Croatie

- République croate d'Herceg-Bosna

- République fédérale de Yougoslavie

- République serbe de Bosnie

- République serbe de Krajina

- République de Bosnie-Herzégovine

- Bosnie-Herzégovine

- Province autonome de Bosnie occidentale

- Serbie

- Kosovo

- Monténégro

- Macédoine du Nord

- Slovénie

Le , la ville de Bijeljina, dans le nord-est de la Bosnie, est occupée par les unités paramilitaires serbes d'Arkan qui sont entrées depuis la Serbie[89], tandis que la JNA maintient la ville encerclée. Après cette ville stratégiquement importante à la frontière avec la Serbie, la route a été ouverte pour le mouvement du personnel militaire, des armes et des marchandises de la Serbie vers le nord et l'est de la Bosnie. Cela a été suivi par l'occupation simultanée et déjà préparée de villes de l'est de la Bosnie : Zvornik, Višegrad, Foča, Bratunac, Vlasenica [90]; et de l'ouest de la Bosnie: Prijedor, Banja Luka, Donji Vakuf, Bosanska Krupa, Bosanski Novi[91] - [92]. Tous occupés par la JNA et des formations paramilitaires en avril 1992[86]̺ - [44]. Les offensives avaient été menées par la JNA, et sa supériorité en armement lourd a été le facteur dominant dans l'occupation des territoires planifiés[93] - [94].

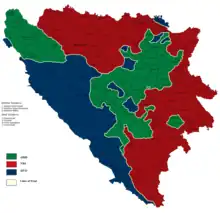

La JNA a été soutenu par des forces paramilitaires de Serbie, telles que la "Garde des volontaires serbes" d'Arkan, les Chetniks de Šešelj, des unités spéciales de "bérets rouges" et des unités paramilitaires locales. Ces unités ont perpétré des massacres, de nombreuses atrocités, des viols à grande échelle, des pillages et des déplacements forcés. Les villes non armées ne pouvaient pas être défendues par les unités paramilitaires bosniaques mal armées de la "Ligue patriotique" et étaient souvent occupées sans aucun combat[95]. Ce n'est que le que l'Armée de la République de Bosnie-Herzégovine (ARBiH) a été formée et elle avait qu'un seul char[91]. Ces villes conquises sont remises aux politiciens serbes locaux pour achever le nettoyage ethnique et continuer à les gouverner avec le MUP et la défense territoriale organisée[96]. Ainsi, dans les premiers mois de la guerre, 70% de la Bosnie était déjà occupée et c'est resté comme ça jusqu'à la signature des Accords de Dayton [97] - [98].

Avec la reconnaissance internationale de la république de Bosnie-Herzégovine en tant qu'État indépendant, les Nations unies, dans la résolution RES 752, ont exigé que toutes les formes d'ingérence extérieure en Bosnie-Herzégovine cessent et que l’Armée populaire yougoslave (JNA), l'armée croate (HV) et toutes les formations paramilitaires quittent la Bosnie ou soient soumises à l'autorité de la Bosnie-Herzégovine, ou désarmées[99]. Milošević s'y était déjà préparé à l'avance. Ainsi, le , il annonce que la JNA se retire de Bosnie et que seuls les Serbes nés en Bosnie y restent. Sur les 100 000 soldats de la JNA en Bosnie, 10 à 20 % ont été retirés en Serbie, où l’Armée de Yougoslavie (VJ) a été formée. De cette façon, 80% de la JNA est restée en Bosnie avec toutes les armes, à partir desquelles l’Armée de la république serbe de Bosnie (VRS) a été formée[80] - [100].

« Cependant, la plupart, sinon tous les officiers à la tête des unités de l’ancienne JNA qui se trouvèrent stationnés avec leur unité en Bosnie-Herzégovine le 18 mai 1992 - presque exclusivement des Serbes -, gardèrent le commandement de leur unité en 1992 et 1993 et ne retournèrent pas en Serbie; et ce, qu’ils soient ou non originaires de la Bosnie. Cela vaut aussi pour la majeure partie des autres officiers et sous-officiers.[…] Des avions et des pilotes de la VJ notamment restèrent en Bosnie-Herzégovine après le retrait du mois de mai et travaillèrent avec la VRS tout au long de 1992 et 1993 »[65].

La JNA n'a changé que son nom en VRS, et tout le reste est le même : état-major, armes et équipements, objectifs, idéologie et direction de Belgrade.

Il a été établi que « des éléments de la RFY/VJ ont continué, après le 19 mai 1992, d’intervenir directement dans le conflit en Bosnie-Herzégovine, combattant aux cotes de la VRS et lui apportant un support crucial lors des combats »[101] - [102].

La division fictive de la JNA en VRS et VJ a servi à légaliser la présence de la JNA sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, dissimulant autant que possible l'implication de la Serbie[100]. Mais cette manipulation n'a pas trompé la communauté internationale.Par la résolution 752 du , l'ONU a exigé la fin de l'ingérence de la Serbie et de la Croatie en Bosnie, le respect de l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine et le départ de la JNA et de l’armée croate du territoire de la Bosnie[99].Dans la résolution RES 757 du l'ONU « Condamne les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), y compris l'armée populaire yougoslave, pour ne pas avoir pris de mesures efficaces en vue de satisfaire aux exigences de la résolution 752 (1992) »[103] , et leur impose un embargo économique. Le , la résolution RES 46/242 déclarait que des parties de la JNA étaient toujours présentes en Bosnie[104]. La résolution A/RES/47/121 du condamne à nouveau la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine et, conformément aux résolutions précédentes, exige que des éléments de la JNA et de l'armée croate (HV) se retirent de Bosnie[105]. Toutes ces résolutions, ainsi que la plupart de celles adoptées, n'ont pas été respectées. L'agression contre la Bosnie s'est poursuivie, des formations paramilitaires et des armements sont venus de Serbie et des éléments de la JNA ne se sont pas retirés de Bosnie même en 1994.

Le général Veljko Kadijević l'explique:

« les unités et quartiers généraux de la JNA formèrent l’ossature de l’armée de la République serbe (Republika Srpska), y compris les armements et les équipements” et que “d’abord la JNA, puis l’armée de la Republika Srpska, que la JNA avait mise sur pied, aidèrent à libérer le territoire serbe, défendre la nation serbe et créer des conditions militaires favorables à la protection par des moyens politiques des intérêts et des droits de la nation serbe en Bosnie-Herzégovine…[65]. »

En octobre 1993, 3 612 officiers de la VJ ont servi dans la VRS et l’Armée serbes de Croatie[106].

Ainsi, tout au long de la guerre, la JNA serbe, qui s'est transformée en VRS en Bosnie, et des renforts d'officiers de la VJ avec des armes et des paramilitaires de Serbie, ont participé à des opérations militaires et ont influencé de manière décisive l'issue de la guerre en Bosnie.

Crise politique finale et déclenchement de la guerre de Bosnie

Suite à la déclaration d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, l'Armée populaire yougoslave (JNA) est intervenue, essayant de maintenir la Yougoslavie unie par la force. La Communauté européenne tente d'apaiser les conflits armés qui éclatent, et le , l'Accord de Brioni est signé. Cet accord a prévu la fin des hostilités en Slovénie, le respect de l'intégrité territoriale de chaque république yougoslave et le gel pour trois mois du processus d'indépendance engagé par la Slovénie et la Croatie[107]. Cependant, les affrontements avec la JNA ont continué en Croatie.

La Guerre de Croatie a accru les tensions en Bosnie et a compliqué le fonctionnement du gouvernement tripartite. Les Serbes et les Croates de Bosnie ont soutenu leurs compatriotes en Croatie. Les Musulmans et les Croates de Bosnie ont considéré l'JNA comme une force d'agression contre la Croatie et ont refusé la mobilisation, ce qui a davantage transformé la JNA en une armée serbe, déployée dans toute la Bosnie.

Les trois groupes ethniques constitutifs au pouvoir en Bosnie ont des points de vue et des propositions différents sur la crise yougoslave et l'avenir de la Bosnie. Alors que les Serbes de Bosnie voulaient préserver la Bosnie-Herzégovine dans la nouvelle Yougoslavie, sous la domination serbe, les Croates de Bosnie étaient généralement contre tout type de Yougoslavie, tandis que les Musulmans (Bosniaques) prônaient une Yougoslavie dans laquelle la Bosnie-Herzégovine aurait le même statut que les autres républiques.

Favorable à la survie de la Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine ont proposé une Yougoslavie confédérée [108], qui a été « catégoriquement rejetée par Slobodan Milosevic car elle mettait fin à ses rêves de découpage de la Bosnie-Herzégovine[109]. » Le , la Macédoine a ensuite organisé un référendum sur l'indépendance et une large majorité a voté en faveur de l'indépendance.

Après un moratoire de trois mois sur la déclaration d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, imposé par la CEE, les délégués de ces deux républiques ont quitté la Présidence de la Yougoslavie [110]. Les délégués de Bosnie et de Macédoine n'ont pas accepté de participer à la prise de décision dans une Présidence tronquée et sont partis jusqu'à ce que la situation soit résolue. La Présidence de la Yougoslavie prendra désormais ses décisions sur la base des votes de seulement quatre membres serbes, ce qui est illégal et contraire à la constitution de la Yougoslavie[111] - [112]. Cela a marqué la fin de la Yougoslavie (RFSY).

Avec la séparation de la Slovénie et de la Croatie, ainsi que la déclaration d'indépendance de la Macédoine, la Yougoslavie a cessé d'exister. Cependant, la Serbie a gardé son nom et s'est approprié son patrimoine et l'Armée populaire yougoslave. Les Serbes de Bosnie, sous l'influence et les plans de Milošević, se sont considérés en danger en tant que minorité et ont exigé de rester dans cette nouvelle Yougoslavie réduite au Monténégro et à la Serbie. Ils ont cherché à diviser la Bosnie, à proclamer l'État serbe de Bosnie et à l'annexer à la Serbie conformément au plan d'une grande Serbie. Les Musulmans de Bosnie étaient en faveur de la survie de la Yougoslavie, mais ne voulaient pas rester dans la nouvelle « Yougoslavie tronquée », sous la domination serbe. Ils ont préconisé une Bosnie-Herzégovine indépendante et multiethnique. L'attitude des Croates de Bosnie était ambiguë : il y avait deux courants ; l'un qui représentait une Bosnie indivisible, et l'autre, le parti nationaliste de Tuđman, qui voulait créer un territoire croate ethniquement pur comme les Serbes de Bosnie et l'annexer à la Grande Croatie.

En Bosnie, les droits des Serbes et des Croates de Bosnie n'ont jamais été menacés et, en tant que peuples constitutifs, ils ont formé un gouvernement conjoint avec les Musulmans. Les Musulmans de Bosnie, ainsi que de nombreux Croates et Serbes de Bosnie, ont plaidé pour une Bosnie multiethnique et unie. C'est pourquoi l'un des premiers objectifs stratégiques des plans de Milošević et Karadžić était la séparation des peuples de Bosnie[113] - [114].

Espérant que la Yougoslavie serait encore préservée, la Bosnie a attendu trop longtemps pour se prononcer sur l'indépendance, tandis que les nationalistes Serbes de Bosnie se préparaient avec l'aide de la Serbie et de la JNA à réaliser par les armes le projet d'une grande Serbie.

De nombreux arguments ont confirmé la disparition de la Yougoslavie et la volonté de la Serbie de réaliser un État pour tous les Serbes par des moyens armés sur les ruines de la Yougoslavie : la renaissance du nationalisme et le programme de la SANU d'unification des Serbes en un seul État ; la suppression de l'autonomie du Kosovo et de la Voïvodine et la répression des droits de l'homme des minorités en Serbie au Kosovo et au Sandžak ; l'attaque de la JNA contre la Slovénie et la Croatie, qui ont déclaré leur indépendance ; la formation de Régions autonomes serbes (SAO) en Bosnie, comme base pour la création d'un futur État serbe en Bosnie ; la prise de contrôle de la présidence de la Présidence de la Yougoslavie par Milošević et la transformation de la JNA en armée serbe ; la découverte du plan RAM sur la création de la Grande Serbie, et les négociations sur la partition de la Bosnie entre la Serbie et la Croatie ; et enfin, le déploiement de la JNA en Bosnie, la confiscation des armes de la défense territoriale de la Bosnie et l'armement des Serbes de Bosnie.

Les Musulmans de Bosnie(Bosniaques) étaient disposés à partager le pouvoir avec les Serbes et les Croates de Bosnie, mais ils ne veulent appartenir ni à la Grande Serbie ni à la Grande Croatie, mais plutôt d'une Bosnie-Herzégovine souveraine et unie, où tous les groupes ethniques seraient égaux et bénéficieraient des mêmes droits et opportunités. Malheureusement, cette vision a été contrecarrée par les intérêts nationalistes des dirigeants politiques serbes de Bosnie, qui ont opté pour la création d'un État serbe en Bosnie et qui ont initié un conflit armé en 1992, conduisant à une guerre dévastatrice de trois ans.

Lors de la session du Parlement de Bosnie-Herzégovine le , la solution pour la future communauté yougoslave a été discutée. Les représentants serbes (SDS) ont défendu la position selon laquelle les futures structures yougoslaves seraient composées de ceux qui veulent rester dans cette nouvelle Yougoslavie. Les députés bosniaques (SDA) et bosno-croates (HDZ-BiH) ont rejeté une solution pour une future union yougoslave qui n'inclurait pas à la fois la Croatie et la Serbie, et ont proposé une déclaration sur la souveraineté d'une Bosnie indivisible avec trois peuples constitutifs égaux. La réponse de Radovan Karadžić était:« La voie que vous avez choisie est la même autoroute qui a mené la Croatie en enfer, à ceci près que cet enfer de la guerre serait plus grave encore en Bosnie-Herzégovine et que la nation musulmane pourrait y disparaître[19]. »Les délégués du SDS ont alors quitté le parlement et la proposition a été adoptée en leur absence.

Entre-temps, de nombreuses négociations infructueuses ont été menées pour tenter de trouver une solution pacifique à la crise en Yougoslavie. Le 18 octobre, Lord Peter Carrington a présenté un plan qui excluait la modification des frontières des républiques et proposait une "libre association de souveraines et indépendantes républiques" dans une nouvelle fédération. Afin de protéger les droits des minorités, certaines régions auraient un "statut spécial". Ainsi, les Serbes de Croatie se verraient accorder une autonomie importante, tout comme le Kosovo, la Voïvodine et le Sandžak en Serbie. De toutes les républiques, seule la Serbie de Milošević s'est opposée à ce plan. En raison de l'opposition au plan de paix proposé par la CEE, la Communauté européenne a imposé le des sanctions économiques contre la Yougoslavie et a demandé aux Nations unies de déclarer un embargo mondial sur le pétrole[2]. Les mesures visaient principalement la Serbie, considérée par la CE comme un agresseur dans sa guerre contre la république yougoslave séparatiste de Croatie[115] - [116].

Le , la Communauté économique européenne (CEE) a créé la Commission d'arbitrage, également connue sous le nom de Commission Badinter, afin de fournir des conseils sur les questions juridiques résultant de la fragmentation de la Yougoslavie et d'examiner les demandes d'indépendance des républiques yougoslaves. Le , la commission a conclu que "la République fédérative socialiste de Yougoslavie était en voie de désintégration" et le , elle a recommandé à la Communauté européenne de reconnaître la Slovénie et la Macédoine en tant qu'États indépendants. La Croatie devait inclure la protection des minorités dans sa Constitution, tandis que la Bosnie devait organiser un référendum sur l'indépendance. La commission a également conclu que les frontières des républiques ne pouvaient être modifiées que par un accord librement conclu.

Malgré de nombreuses négociations et tentatives pour trouver une solution politique au problème yougoslave, certains pensent que la reconnaissance de la Slovénie et de la Croatie, poussée par l'Allemagne, sera prématurée. Ainsi, le secrétaire général des Nations Unies Javier Perez de Cuellar estime qu'une telle initiative « pourrait mettre le feu aux poudres »[117]. Cependant, ce retard dans la reconnaissance de l'indépendance des républiques a permis à Milošević de mieux organiser et armer les Serbes de Bosnie et de déployer la JNA en Bosnie, qui n'est pas reconnue comme un État indépendant et appartient toujours à la Yougoslavie. « Fin 1991, plus de 80 % des préparatifs de la guerre que Slobodan Milosevic s’apprêtait à lancer contre la Bosnie-Herzégovine étaient achevés. Les reconnaissances des républiques yougoslaves, souvent qualifiées de prématurées, s’avéraient finalement trop tardives pour prévenir une autre effusion de sang. Les hésitations de la communauté internationale avaient encouragé la poursuite de la guerre [118]. »

Le , avant même le référendum sur l'indépendance de la Bosnie, les Serbes de Bosnie ont autoproclamé la République serbe de Bosnie dans les régions autonomes serbes (SAO) déjà établies en Bosnie où la JNA était déployée. Son anniversaire est encore célébré aujourd'hui de manière anticonstitutionnelle[119] - [120].

Sur les recommandations de la Commission Badinter, le , la CE a reconnu la Slovénie et la Croatie comme des États indépendants.

Les 29 février et 1er mars 1992, des référendums sur l'indépendance sont organisés en Bosnie-Herzégovine et au Monténégro. Lors du référendum en Bosnie, environ 63% des électeurs - majoritairement Musulmans (Bosniaques) et des Croates de Bosnie - ont voté en faveur d'une Bosnie indépendante, tandis que les Serbes de Bosnie l'ont boycotté. Au Monténégro, le référendum sur l’indépendance du Monténégro s'est tenu avec un taux de participation de 66 %. Malgré le boycott des minorités albanaise et musulmane, ainsi que de certains partisans de l'indépendance, il a été voté le maintien du pays dans la Yougoslavie tronquée. La Serbie n'a pas organisé de référendum similaire et aucune des quatre républiques yougoslaves restantes n'a jamais exprimé son intention de rejoindre cette Yougoslavie. Ainsi, la Serbie et Monténégro ont convenu de former un nouvel État appelé la République fédérale de Yougoslavie, qui revendiquait la continuité de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, se présentant comme son successeur. Cependant, la communauté internationale ne l'a pas permis, déclarant que l'héritage de la Yougoslavie devait être partagé par toutes les anciennes républiques et que ce nouvel État de Yougoslavie devait demander son admission dans les institutions internationales.

Le l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine a été déclarée sur la base des résultats du référendum. Au lendemain du référendum, des barricades ont été érigées dans les rues de Sarajevo par les forces paramilitaires serbes et des coups de feu ont été échangés[75].

La Communauté européenne reconnaît la Bosnie en tant qu'État indépendant, le . Cette reconnaissance est suivie de celle des États-Unis. La Bosnie adhèrera le à l'Organisation des Nations unies, avec la Croatie et la Slovénie.

Le 6 avril, la République serbe de Bosnie, l'entité des Serbes dirigée par Radovan Karadžić, déclare à son tour son indépendance, que la CEE refuse de reconnaître[121]. Le conflit éclate officiellement[121].

La république serbe de Bosnie ne sera jamais reconnue en tant que telle par la communauté internationale. Si, à la suite des accords de Dayton, il existe dans les faits une république serbe de Bosnie, aucune personnalité morale de droit international n'a été reconnue à cette dernière.

Tentatives de paix

Quatre plans de paix ont été proposés avant et pendant la guerre de Bosnie par des diplomates de la Communauté européenne (CE) et l’Organisation des Nations unies(ONU) avant que le conflit ne soit réglé par les accords de Dayton en 1995. Dans tous les plans de paix, la Bosnie est proposée comme un État souverain dans son intégrité territoriale, mais ethniquement divisé. Cette ignorance de la multiethnicité avant même le début de la guerre a été bien accueillie par la Serbie et la Croatie, qui poussent les extrémistes serbes et croates de Bosnie à occuper par la force le plus de territoire possible, à le nettoyer ethniquement et à créer leurs propres États sur le territoire de la Bosnie.

Le plan Carrington-Cutileiro, également appelé accord de Lisbonne, est le résultat de la conférence de paix de la CE tenue en février 1992 dans le but d'empêcher la Bosnie-Herzégovine de sombrer dans la guerre. Il proposait un partage ethnique du pouvoir à tous les niveaux administratifs et la dévolution du gouvernement central aux communautés ethniques locales. Tous les districts de Bosnie-Herzégovine seraient classés comme bosniaques, serbes ou croates dans le cadre du plan, même lorsqu'aucune majorité ethnique n'était manifeste. Cette proposition de division ethnique convenait aux Serbes et aux Croates car ils la prônaient également, contrairement à la proposition bosniaque de survie de la communauté multiethnique telle qu'elle était jusqu'à présent. Entre-temps, le , la Bosnie-Herzégovine déclare son indépendance après un référendum organisé quelques jours plus tôt, les 29 février et 1er mars. Le , le parlement autoproclamé des Serbes de Bosnie rejette le plan de paix initial qui ne leur attribuait que les municipalités dans lesquelles ils étaient majoritaires, présentant sa carte qui revendiquait près des deux tiers du territoire de la Bosnie[122]. Cutilero a rejeté ce plan et a présenté une deuxième proposition révisée. « Le diplomate portugais a suggéré que l'acceptation du projet par les musulmans était une condition préalable à la reconnaissance par la CE de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine[123]. » Ainsi, sous la pression des négociateurs de la Communauté européenne, le Président de la Bosnie Alija Izetbegović a été contraint d'accepter la proposition de cet accord afin de ne pas entraver la reconnaissance internationale de la Bosnie, qui était en cours. Les trois parties ont signé l'accord le , cependant, après consultation des dirigeants bosniaques, Izetbegovic a retiré sa signature et s'est déclaré contre toute division ethnique de la Bosnie. Le , la Communauté européenne et les États-Unis ont reconnu la Bosnie-Herzégovine en tant qu'État indépendant et, le , elle est devenue membre des Nations Unies.

Le plan de David Owen et de Cyrus Vance connu sous le nom plan de paix Vance-Owen propose en une partition de la Bosnie-Herzégovine en 10 régions semi-autonomes (« cantons »)[124]. Utilisant le terme « parties belligérantes », ce plan place l'autorité légale de l'État de Bosnie-Herzégovine au même niveau que les insurgés bosno-serbes et croates. Le gouvernement de ce pays internationalement reconnu était traité comme s'il ne représentait que des musulmans, bien qu'à l'époque il y ait des Serbes et des Croates de Bosnie parmi ses membres[125]. Avec ce plan, les « cantons » de Bosnie orientale à majorité musulmane appartiennent aux Bosniaques, ce qui obligera les Serbes à abandonner leurs conquêtes en Bosnie orientale, et empêchera la réalisation d'une grande Serbie. Le , l'assemblée autoproclamée des Serbes de Bosnie a rejeté le plan[126].

« Encouragés par une communauté internationale prête à renier ses propres principes pour ne pas avoir à recourir à la force, Slobodan Milosevic et Franjo Tudjman appelèrent, le 16 juin 1993 à Genève, au partage de la Bosnie-Herzégovine en trois entités autonomes en vue de créer une union de trois républiques »[127]. De cette façon, Milošević et Tuđman créeront un État islamique pour les musulmans bosniaques, même si tout au long du conflit, ils ont affirmé que c'est ce que veulent les Musulmans et ont justifié l'agression contre la Bosnie comme une lutte contre la création d'un État islamique en Europe. Alors que paradoxalement, ce sont les Bosniaques qui se battent pour une Bosnie multiethnique[128]. Sur cette proposition de partage de la Bosnie, le , Owen-Stoltenberg ont présentes un nouveau plan de paix. Le plan propose de diviser la Bosnie en trois républiques ethniques. Bien que l’ONU ait confirmé « le principe de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force[105] », Owen et Stoltenberg ont annoncé que dans la détermination des trois républiques, ils incluaient également les territoires conquis par les Serbes et les Croates, qui avaient une population majoritairement Musulmane. Ce plan remet en cause la survie de la Bosnie-Herzégovine, car il « prévoyait l’accession à l’indépendance des républiques constitutives […] et, permet à ceux qui veulent quitter l’union de le faire »[127].« L’idée du partage de la Bosnie—Herzégovine ainsi validée, les dirigeants serbes et croates ratifièrent le plan Owen-Stoltenberg. Slobodan Milosevic et Franjo Tudjman avaient gagné la partie de bras de fer dans laquelle ils avaient entraîné, à son insu, la communauté internationale. Les accords de Karadjordjevo prenaient forme, ceux conclus entre Mate Boban et Radovan Karadzic se concrétisaient »[127]. Le Parlement bosniaque a refusé de signer le plan jusqu'à ce que l'OTAN soit chargée de sa mise en œuvre. Mais, les États-Unis refusent d'envoyer des troupes terrestres, et la négociation paralysée se termine par l'abandon du plan Owen-Stoltenberg[127].

En 1994, les États-Unis et la Russie ont rejoint les négociations. Les États-Unis, menaçant les Croates de sanctions des Nations unies pour les crimes commis en Bosnie, ont proposé de mettre fin à la guerre contre les musulmans, et en échange ils les aideraient à récupérer les territoires de Croatie occupés par les Serbes[129]. Le, l’Accord de Washington (1994) sur un cessez-le-feu entre Bosniaques et Croates est signé, de sorte que les forces conjointes croato-musulmanes parviennent à récupérer une partie du territoire de Bosnie occupé par les Serbes. Au cours de l'année 1994, le Groupe de contact (Grande-Bretagne, France, Allemagne, Russie et États-Unis) a proposé un nouveau plan de division ethnique de la Bosnie, attribuant 49 % de la Bosnie-Herzégovine à la partie serbe et 51 % à la fédération croato-bosniaque. Ce plan a été rejeté trois fois par la partie serbe. Milošević, qui était le principal acteur en coulisses, a affirmé qu'il n'était pas contre le plan, mais que c'était les Serbes de Bosnie qui s'y opposaient.

En réalité, les Serbes ont rejeté ce plan car il ne leur permettait pas d'avoir un territoire continu en raison de la présence d'enclaves musulmanes non occupées dans l'est de la Bosnie, qui ont été déclarées par l'ONU comme zones protégées pour la population civile. Ces enclaves étaient stratégiquement importantes et situées près de la frontière de la Serbie, avec laquelle les Serbes voulaient unir les territoires dans un nouvel État serbe[130]. Certains indices suggèrent que la communauté internationale a officieusement autorisé les Serbes à occuper ces zones« qu'elles considéraient comme l'un des principaux obstacles à la paix[131] - [132]. » Ainsi, les enclaves de Srebrenica et Zepa ont été occupées par les Serbes et la communauté internationale n'a pas réagi bien qu'elle les ait proclamées zones protégées[133] - [134]. Les Serbes ont alors commis le massacre de la population civile de Srebrenica, qui a été confirmé plus tard par les tribunaux internationaux comme un génocide. Les forces croates, avec le soutien des États-Unis, ont récupéré les territoires de la Croatie qui étaient occupés par les Serbes dans l'opération Tempête. Les Serbes et les Croates ont obtenu ce qu'ils voulaient et les conditions ont été créées pour la signature de l'accord de paix. Bien que le plan du groupe de contact n'ait pas été accepté, les pourcentages de partage proposés pour la Bosnie ont été inclus plus tard dans l'accord de paix de Dayton[135].

Toutes les négociations et tous les plans n'ont servi qu'à gagner du temps pour occuper et nettoyer ethniquement les territoires que les Serbes considèrent comme les leurs afin de créer des États serbes en Bosnie (république serbe de Bosnie) et en Croatie (république serbe de Krajina). Les Croates firent de même, créant la république d'Herceg-Bosnie. La Communauté internationale (CI) ne les a pas empêchés. « Non seulement la CI n’a jamais rien fait pour s’y opposer, mais, bien que ne reconnaissant pas ces formations, elle n’a cessé de faire pression sur les États légalement reconnus pour les inciter à leur faire des concessions, se portant même garante d’accords par lesquels la souveraineté de ces États sur une partie de leur territoire se trouve limitée[136]. »

Opérations militaires

Protagonistes

Dès son début, le conflit emploie plusieurs protagonistes : outre l'armée de la république serbe de Bosnie, on trouve le Conseil de défense croate, organe militaire des Croates de Bosnie (HVO), et l'Armée de la république de Bosnie-Herzégovine. Cette dernière, d'abord officiellement présentée comme multi-ethnique, devient peu à peu exclusivement musulmane[75]. À ces protagonistes principaux s'ajoutent une série de milices ou de groupes paramilitaires constitués en marge des armées ou alliés à des partis politiques[75]. Rentrent notamment dans cette catégorie les Tigres du Serbe Arkan ou les Scorpions.

Des milliers de volontaires étrangers ont aussi participé à cette guerre, notamment des Turcs et des Saoudiens venant aider les musulmans, ainsi que des vétérans du djihad mené en Afghanistan contre le communisme[137]. Il y a aussi des Russes, Grecs venus aider les Serbes, mais également des ressortissants de pays comme la France[138].

De nombreux néonazis européens s’enrôlèrent du côté croate. Cela était dû, notamment, à la décision du gouvernement croate de reprendre comme emblèmes les symboles utilisés durant la Seconde Guerre mondiale par l'État indépendant de Croatie, régime fasciste inféodé au Troisième Reich. Des milliers de volontaires étrangers ont également rejoint le côté bosniaque, dont des vétérans du djihad mené en Afghanistan contre le communisme[137].

Déroulement

Les Serbes de Bosnie, qui ont pris pour capitale Pale, à proximité de Sarajevo, entreprennent un long siège de la ville, le plus long que l'Europe moderne ait connu. Les premiers bombardements des forces serbes frappent la ville le . Sarajevo est soumise à un blocus complet. Les convois de nourriture et de médicaments sont bloqués sur les routes, l'eau et l'électricité sont coupés. Le siège de Sarajevo devient une guerre d'usure.

L'armée des Serbes de Bosnie est commandée par Ratko Mladić. Elle s'empare progressivement des principales villes (en dehors de Sarajevo) et des zones peuplées par des Serbes. En juillet 1992, elle se sera emparée de 70% du territoire de la Bosnie[139].

L'armée officielle yougoslave est présente en Bosnie-Herzégovine mais le gouvernement central de Belgrade nie qu'elle participe aux combats menés par les Serbes de Bosnie[140].

De leur côté, les Croates de Bosnie se battent initialement aux côtés des Bosniaques Musulmans contre les Serbes. Cependant, l'alliance est en réalité très artificielle car les Croates ont comme but le rattachement à leur mère patrie, et n'acceptent de se battre aux côtés des Musulmans qu'en raison de la présence de l'ennemi commun serbe[141].

Après une période de tensions marquées, Les Croates décident de prendre leur propre indépendance, qu'ils donnent le 3 juillet 1992 à la communauté croate d'Herceg-Bosna (devenue ultérieurement la république croate d'Herceg-Bosna), qui vise à unifier tous les Croates dans les régions de Bosnie où ils sont majoritaires[121]. Ce n'est pour eux qu'une suite logique de l'accord secret de Kardjordejvo conclu en 1991 entre les présidents croates et yougoslave Tudman et Milosevic, conclu en 1991, qui prévoyait une partition de la Bosnie-Herzégovine entre Serbes et Croates[142].

Les Croates appuient de plus largement la création de cet État sur l'idée d'une Grande Croatie[60]. En conséquence, le HVO ouvre en avril 1993 un nouveau front contre les Bosniaques musulmans[121]. Le 16 avril 1993, l'armée croate de Bosnie lance une attaque surprise de grande envergure contre la population musulmane de la région de la Vallée de la Lašva[143]. La Croatie, qui soutient le HVO, accroît alors sa participation au conflit et déploie plus de troupes régulières pour soutenir les Croates de Bosnie contre les Serbes et les Musulmans[144].

Le , dans la déclaration de Petersberg, les ministres des affaires étrangères et de la défense de l'Union de l'Europe occidentale confirment leur volonté de participer dans des opérations de maintien de la paix sous l'autorité politique de la CSCE ou de l'ONU. Les efforts de la communauté internationale pour mettre fin au conflit et protéger les populations civiles sont sans résultats, malgré l'envoi de plus de 38 000 militaires aux couleurs de l'ONU. 167 hommes de la Forpronu sont tués et plus de 700 d'entre eux sont blessés, dont environ la moitié appartenant à l'armée française.

En , un accord est signé entre les dirigeants croates et musulmans de Bosnie, sous la pression de la communauté internationale, surtout celle des États-Unis envers le président croate Tudjman. En contrepartie de l'arrêt des combats entre Croates et Bosniaques Musulmans, il est décidé de créer une Fédération croato-musulmane en Bosnie[145].

Organisation

L'ex-Yougoslavie, et surtout la Bosnie-Herzégovine, ont alors connu plusieurs années de guerre, marquées par des épisodes particulièrement violents : crimes de guerre, massacres, viols, déplacements forcés de populations, des crimes commis par chaque partie. Ces crimes de guerre ont pris une tournure raciste[146] - [147], selon le principe de purification ethnique. Toutefois, les déplacements de populations ont souvent été davantage un enjeu stratégique. En effet, ils désorganisaient notamment le camp adverse en lui imposant de prendre en charge des populations civiles supplémentaires et instauraient un climat de terreur. Dans bien des cas, cela a été suffisant pour faire fuir les populations locales avant l'arrivée des troupes ennemies.

Caractéristiques et atrocités

Compte tenu de la participation de la Armée populaire yougoslave (JNA) devenue l'armée de Serbie, et de l'armée croate (HV) aux opérations militaires en Bosnie, les Nations unies ont classé cette guerre comme un conflit international[148] - [149].

L'historien Renéo Lukic considère que c'était « une guerre de conquête territoriale »[52]. L'Organisation des Nations unies dans sa résolution 752 du

« Exige que cessent immédiatement toutes les formes d’ingérence extérieure en Bosnie-Herzégovine, y compris de la part d’unités de l’armée populaire yougoslave, de même que d’éléments de l’armée croate, et que les voisins de la Bosnie-Herzégovine agissent très rapidement pour mettre un terme à toute ingérence et respectent l’intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine[99]. »

De nombreux politiciens occidentaux et organisations de défense des droits de l'homme ont affirmé qu'il s'agissait d'une guerre d'agression de la Serbie et de la Croatie basée sur des accords de partition de la Bosnie. Comme le déclarent Burg et Shoup:« Du point de vue de la diplomatie et du droit internationaux ... la décision internationale de reconnaître l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine et de lui accorder l'adhésion aux Nations Unies a fourni une base pour définir la guerre comme un cas d'agression extérieure par la Serbie et la Croatie. En ce qui concerne la Serbie, on pourrait encore avancer que l'armée des Serbes de Bosnie était sous le commandement de facto de l'armée yougoslave et était donc un instrument d'agression extérieure. En ce qui concerne la Croatie, les forces régulières de l'armée croate ont violé l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine, apportant des preuves supplémentaires à l'appui de l'idée qu'il s'agissait d'un cas d'agression[150]. »

La Serbie dirigée par Slobodan Milošević a été largement considérée comme l'agresseur [151] - [152] - [153] - [154], et ce conflit comme une guerre d'agression[1] - [155], ou « une agression planifiée » [84] - [156]. Les Bosniaques appellent ce conflit une agression contre la Bosnie-Herzégovine internationalement reconnue, et pour les Serbes et les Croates de Bosnie, c'est la guerre de la défense et de la patrie. On l’appelait aussi une « guerre des territoires » à cause de la politique expansionniste de Milošević.

Les expressions "toutes les parties ont commis des crimes" peuvent être entendues dans les débats sur cette guerre[36]. De cette façon la responsabilité est égalisée, et la victime et l'agresseur sont appelés parties belligérantes[157] - [158]. Mais il existe de grandes différences dans le nombre de victimes civiles résultant des cibles militaires de la guerre. Ces chiffres montrent qui et où ont commis les crimes et le génocide contre le peuple de Bosnie. Une chose est certaine, la plupart de ces victimes se trouvaient du côté bosniaque.

Certains politiciens occidentaux ont affirmé qu'il y avait une « guerre civile » en Bosnie-Herzégovine et ont appelé toutes les parties au conflit, y compris le gouvernement de Bosnie, des « factions belligérantes ».

« Vance et Owen ont introduit la notion de «trois factions belligérantes». Cela plaçait le gouvernement de Sarajevo au même niveau que les insurgés croates et serbes Ainsi, les bases ont été jetées pour les négociations sur la partition de la Bosnie, qui comprenaient, à son tour, la décision de récompenser l'agression serbe. Les médiateurs de l'ONU et de la CE, ainsi que les médias occidentaux, ont commencé à traiter le gouvernement bosnien comme s'il ne représentait que des musulmans, même si, au 12 février 1993, le cabinet bosnien comprenait toujours six Serbes et cinq Croates aux côtés de neuf musulmans[125]. »

Et seulement « après trois ans de massacres, et surtout après l'humiliation des forces de la communauté internationale (chose finalement intolérable), il semble que l'opinion internationale ait admis à contrecœur et avec de grandes réserves que les Serbes sont les agresseurs. »[159].

En tout cas, cela ne peut pas être considéré comme une guerre classique, surtout en 1992, quand il s'agissait d'un massacre de civils bosniaques désarmés[160] - [161]. Ce n'est que lorsque les Bosniaques ont été armés en 1995 et le déséquilibre dans l'armement s'est atténué, cela peut être considéré comme une guerre entre armées, mais c'est à ce moment-là que l'accord de paix a été signé.

Les Serbes ont commis le plus grand nombre de crimes. Un rapport de commission d’experts de Nations unies « conclut que, globalement, 90% des crimes commis en Bosnie-Herzégovine étaient le fait des Serbes extrémistes, 6% celui des Croates, 4 % celui des Musulmans extrémistes. »[162]. Ceci est également confirmé par la CIA[163].Devant la Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le plus grand nombre de personnes reconnues coupables de crimes commis étaient des Serbes, et parmi les victimes civiles, 81 % étaient des Bosniaques, 11 % des Serbes et 6 % des Croates[12].

Les Serbes sont responsables de massacres systématiques de la population civile[160] - [161], d’exécutions sommaires[164] - [165] - [166], d’extermination[167] - [168],d’atrocités[169], de nettoyage ethnique[170] - [105] - [113], de viols massifs systématiques[171] - [172], de traitements inhumains dans les camps de concentration[173] - [174] - [175], de sièges et de bombardements aveugles de villes et de villages[176] - [177],de destruction du patrimoine culturel et d'édifices religieux[178] - [179] - [180], de prises d'otages de soldats de l'ONU[181] et de génocide[182] - [183] - [164].

D'autres parties au conflit ont commis des crimes.

Ainsi, les Croates de Bosnie ont expulsé les Bosniaques et les Serbes des zones que leurs forces contrôlaient, usant d'épuration ethnique, de massacres, de viols, de blocage d'aide humanitaire, et de conditions inhumaines dans des centres de détention[184] - [185].

Dans une moindre mesure, les Bosniaques ont commis des crimes de guerre, des actes de torture, des travaux forcés et des persécutions humiliantes contre les Serbes et les Croates[186] - [187].

Des événements dont les Serbes de Bosnie sont responsables, comme le siège de Sarajevo[188] - [189] - [190] et le génocide de Srebrenica[191] - [192] - [193] sont devenus emblématiques du conflit.

Prises de position internationales et soutien étranger

À la suite du début des conflits intérieurs en Yougoslavie, le Conseil de sécurité de l'ONU a passé dès septembre 1991 la résolution 713 décrétant un embargo sur la livraison d'armes à destination des territoires de l'ensemble yougoslave[194]. Cette résolution, en vigueur pendant la guerre de Bosnie, sera violée par de nombreux pays. Ainsi, plusieurs pays musulmans comme l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Iran et le Pakistan ont fourni pour plusieurs centaines de millions de dollars d'armes aux Bosniaques durant la guerre, ainsi que, pour certains d'entre eux, des conseillers militaires[195] - [2]. De son côté, par haine des Serbes, le président albanais Sali Berisha offre que son pays soit l'un des points de transit pour les armes à destination des Bosniaques, ce qui sera le cas[4].

La Croatie a également fourni une assistance militaire significative et déployé des troupes aux côtés des Croates de Bosnie.

La position des États-Unis a varié au fil du conflit. En juillet 1992, le Président bosnien Izetbegovic demande aux États-Unis d'intervenir militairement contre les Serbes de Bosnie dans le conflit, ce à quoi le Président George Bush rétorque que son pays se limitera à de l'aide humanitaire et à l'application de sanctions économiques décidées par l'ONU[196]. À la suite de son arrivée au pouvoir, Bill Clinton change de cap et tente sans succès de persuader les gouvernements français, anglais et russe de participer à des raids aériens contre les Serbes, qu'il considère comme principaux responsables de la guerre[1]. Dans tous les cas, tant l'administration Bush que l'administration Clinton acceptent en secret, dès juin 1992, d'acheminer clandestinement de l'aide militaire aux Bosniaques[1].