Grande Serbie

La Grande Serbie, en serbe en écriture cyrillique : Велика Србија et Velika Srbija en serbe en écriture latine, est un concept lié au nationalisme serbe. Il désigne un État serbe qui engloberait tous les territoires historiquement serbes ou ayant une importante population de Serbes.

.svg.png.webp)

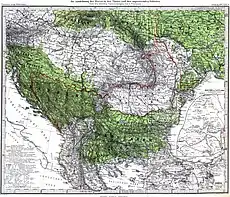

Compte tenu des diverses définitions du peuple serbe et des aléas de l'histoire de ce peuple, les frontières d’un tel État, projetées, revendiquées ou réalisées dans les Balkans, sont à géométrie très variable :

- dans celles d’Adolphe Thiers (1862) elles engloberaient l’ensemble des Slaves du Sud, Bulgarie actuelle incluse ;

- on peut aussi considérer comme une « grande Serbie » l’État yougoslave qui a existé durant sept décennies, de 1918 à 1941 et de 1945 à 1991 : dans la première version, unitaire, on considérait implicitement comme entièrement ou partiellement serbes six des neuf « banovines » : celles du Danube, du Vrbas, de la Drina, de la Morava, de la Zeta et du Vardar ; mais dans la seconde version, fédérale, la république de Serbie n’était pas plus grande que l’État issu en 2006 de la dissolution de la Serbie-et-Monténégro ;

- enfin les nombreux projets postérieurs à 2006 comprennent l’actuelle Serbie (avec le Kosovo, en partie ou en entier), la République serbe de Bosnie (dans diverses variantes), des parties de la Croatie, parfois la Macédoine, et toujours le Monténégro.

Ces divers projets visent à réunir à la Serbie trois types de régions :

- les régions où les Serbes se sont initialement installés lors de leur arrivée dans les Balkans (Bosnie orientale, Monténégro, moitié sud-ouest de l'actuelle Serbie) ;

- certains des territoires contrôlés par l’État médiéval serbe (actuelle Serbie au sud du Danube, Macédoine, Thessalie) : cela vise surtout la république de Macédoine ;

- les territoires où un nombre important de Serbes s’est installé au cours de l’histoire, notamment lorsqu’ils fuyaient l'occupation turque de la Serbie (confins militaires de l’empire d'Autriche, soit la Slavonie et la Kraïna serbe, en Croatie).

Le but est d’unir dans un même État tous les Serbes et, dans les versions plus extrêmes, toutes les terres considérées comme historiquement serbes par les nationalistes serbes. Dans les formes les plus radicales, les projets incluent des régions où les Serbes sont très minoritaires ou même des régions où il n’y en a pas et/ou qui n’ont plus fait partie de la Serbie depuis des siècles. Certains nationalistes serbes considèrent les Croates et les Bosniaques comme des Serbes qui se seraient convertis au catholicisme ou à l’islam, et appuient leur argumentation sur le postulat qu’ils seraient « des Serbes qui s’ignorent » (et qu’« il faudrait réveiller »). Cette même thèse de l’« ignorance de son identité » existe chez certains nationalistes croates vis-à-vis des Bosniaques musulmans et des Serbes orthodoxes, ainsi que chez certains nationalistes bosniaques vis-à-vis des Croates et des Serbes, considérés comme d’anciens Bogomiles (assimilés aux Bosniaques avant leur islamisation) devenus catholiques ou orthodoxes. Tous ont partiellement raison (les changements de religion étant attestés tout au long de l’histoire) et partiellement tort car au Moyen Âge les noms de « Croate », « Bosnien » ou « Serbe » définissaient seulement des origines géographiques ou bien des allégeances aux dirigeants (bans, voïvodes, rois) de ces territoires, et non des identités nationales comme celles émergées depuis le début du XIXe siècle[2].

Perspective historique

À la suite de la montée des nationalismes en Europe au cours du XIXe siècle, la Serbie, qui venait d’accéder au statut de principauté autonome au sein de l’Empire ottoman en 1817, se mit à revendiquer le rassemblement de tous les Serbes vivant dans les territoires voisins. La première formulation de la volonté d’expansion territoriale de la Serbie remonte à 1844 dans le Nacertanije, un programme politique secret visant à annexer tout ou partie du Monténégro, du nord de l’Albanie, de la Bosnie et de l’Herzégovine. Au début du XXe siècle, tous les partis politiques du Royaume de Serbie à l’exception du Parti social-démocratique serbe qui envisageaient la fondation d’une Fédération balkanique acceptaient l’idée de regrouper tous les Serbes à l’intérieur d’un même État. De son autonomie en 1817 jusqu’à la Première Guerre mondiale, le territoire serbe ne cessa de s’agrandir.

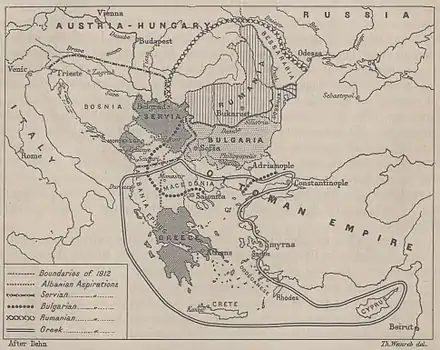

Après la fin des guerres des Balkans, le Royaume de Serbie acheva son expansion vers le Sud. Les Serbes poursuivirent leurs revendications sur des territoires permettant l’accès à la mer Adriatique mais il reçurent, en lieu et place, la Macédoine du Vardar, originellement prévue pour rejoindre le Royaume de Bulgarie et l’armée serbe dut quitter le littoral qu’elle occupait pour le céder à la nouvelle Principauté d'Albanie. Cet épisode, conjointement à l’annexion de la Bosnie par l’Empire austro-hongrois frustra la majorité de la classe politique serbe, qui ne voulait pas se résoudre à abandonner des territoires peuplés de compatriotes.

La dislocation de l’Autriche-Hongrie à l’issue de la première Guerre mondiale permit l’émergence d'un État des Slovènes, Croates et Serbes de l’ex-Empire des Habsbourg qui, en prenant pour monarque le roi Pierre Ier de Serbie, s’unit à cette dernière le pour former le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes renommé Royaume de Yougoslavie le . Au sein de celui-ci, pendant l’entre-deux guerres, les nationalistes serbes se sont déclarés satisfaits puisque la grande majorité des Serbes était enfin réunie au sein d’un même État, unitaire et centralisé, comportant neuf « banovines » correspondant à des territoires géographiques et non aux communautés ethniques historiques (par ailleurs souvent entremêlées, notamment en Bosnie-Herzégovine). En revanche, les Slovènes, Croates, Bosniaques, Sandjaques, Albanais du Kosovo et autres groupes se plaignaient de l’hégémonie serbe au sein du royaume et réclamaient un État fédéral, voire des royaumes séparés en union personnelle sous la maison royale Obrenović, selon le modèle du compromis austro-hongrois sous la maison de Habsbourg[4]. Les tensions augmentèrent, comme en témoignent l’apparition des oustachis (milices croates séparatistes) et l’assassinat d'Alexandre Ier de Yougoslavie le .

L’invasion allemande de 1941 déclencha, comme ailleurs en Europe, une guerre civile pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ici, celle-ci prit un double aspect, d'une part ethnique avec la sécession de l’État indépendant de Croatie (incluant la Bosnie-Herzégovine) proclamé le et membre de l’Axe, et d'autre part politique avec la lutte entre les tchetniks monarchistes, obéissant au gouvernement yougoslave en exil à Londres, et les partisans communistes, qui, parallèlement à leur combat contre l’Axe s’affrontaient aussi entre eux. Cette guerre civile ignora totalement les conventions de Genève et les nombreux massacres de civils par tous les belligérants laissèrent dans le pays de profonds traumatismes et de tenaces rancunes[5] - [6].

Après la guerre, Josip Broz Tito organisa la république fédérative socialiste de Yougoslavie selon des critères ethniques avec six républiques fédérées et deux régions autonomes au sein de la république serbe, et la présida fermement jusqu’à sa mort en 1980. Croate et communiste, il fit tuer son rival serbe et royaliste Draža Mihailović, et emprisonna la majorité des nationalistes serbes dont les survivants ne durent leur salut qu’à l’exil.

Pendant les guerres de Yougoslavie, la Serbie fut régulièrement accusée de faire ressurgir l’idéologie de la Grande Serbie en soutenant les entités serbes non reconnues de Bosnie (République serbe de Bosnie) et de Croatie (République serbe de Krajina)[7].

Naissance et développement de l’idéologie pan-serbe

Ilija Garašanin et le Nacertanjie

Les racines de l’idéologie pan-serbe sont souvent attribuées au Nacertanije du ministre serbe Ilija Garašanin, écrit en 1844 sous l’inspiration des Conseils sur la conduite à suivre par la Serbie du prince polonais Adam Czartoryski en 1843 et sa version amendée par l’ambassadeur de Pologne en Serbie, Franjo Zach, Zach’s Plan. Ces textes eurent une influence considérable sur la politique serbe à compter des années 1850.

Garašanin revendiquait des terres habitées par des Bulgares, des Macédoniens, des Albanais, des Monténégrins, des Bosniaques, des Hongrois et des Croates. Croates et Bosniaques étaient désignés comme étant des « Serbes catholiques » et des « Serbes musulmans » dénués de conscience nationale. Longtemps confiné aux cercles proches du pouvoir central, le projet ne fut dévoilé qu’en 1906.

Le pan-serbisme de Vuk Karadžić

Vuk Karadžić, l’un des plus grands linguistes serbes du XIXe siècle, défendait la thèse selon laquelle tous les Slaves du Sud parlant le dialecte chtokavien sont des Serbes. Le fait que cela englobe de grandes parties de la Croatie continentale, de la Dalmatie, de la Bosnie-Herzégovine, également peuplées de catholiques et de musulmans, valut à Karadžić d’être considéré comme le fondateur du programme de la Grande Serbie. Cette définition linguistique du territoire national aurait eu pour effet d’exclure une partie du sud de la Serbie, dont les habitants parlent le torlakien.

Critiques et dissensions

Les politiciens et auteurs serbes Svetozar Miletić et Mihailo Polit-Desančić ainsi que Svetozar Marković, pionnier du mouvement socialiste en Serbie, furent parmi les premiers à s’élever contre cette conception assimilant, notamment, Croates et Bosniaques à des Serbes de confession non orthodoxe. Ils soutenaient tous une forme de confédération balkanique incluant la Serbie, la Bulgarie et éventuellement la Roumanie ainsi que la Vojvodine, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie au cas où l’Empire austro-hongrois se disloquerait.

Svetozar Marković fut le premier à employer le terme de Grande Serbie (Velika Srbija), pour mieux en rejeter l’idée, dans un livre paru en 1872, Srbija na istoku ("La Serbie à l’Est"), mettant en garde contre la confrontation avec les nations voisines telles que la Croatie et la Bulgarie et refusant tout expansion de l’État serbe qui ne serait pas accompagnée de profondes réformes sociales et culturelles.

Guerres des Balkans

Les réclamations territoriales de la Serbie réapparurent au gré des conflits qui émaillèrent les Balkans au cours des XIXe et XXe siècles, notamment vers le Sud pendant les guerres des Balkans. La Serbie revendiqua ses “droits historiques” sur la Macédoine, que Stefan Dušan avait conquise au XIVe siècle. Elle étendit considérablement son territoire, le multipliant pratiquement par deux, et annexa des régions principalement peuplées de non-serbes (notamment Albanais, Bulgares et Turcs). Le Royaume de Serbie occupa temporairement la plus grande partie de l’Albanie côtière et continentale. Les territoires nouvellement acquis étaient placés sous l’autorité d’un gouvernement militaire et n’étaient pas inclus au système constitutionnel serbe. La presse d’opposition demandait que ces régions bénéficient également de la protection de la Constitution et des principes de l’État de droit.

La Main noire

La Main noire est un groupe nationaliste serbe fondé le par des membres de l’armée serbe, dans le but de réunir tous les territoires peuplés de Slaves du Sud dans un État sous gouvernement serbe. En 1914, elle fournit armes et soutien logistique à Gavrilo Princip, jeune Serbe de Bosnie membre du groupe Jeune Bosnie et également partisan d’un État unifié mais à gouvernement multi-ethnique, pour assassiner l’archiduc François-Ferdinand d'Autriche et son épouse Sophie. Cet événement poussa l’Empire austro-hongrois à envahir la Serbie et déclencha la Première Guerre mondiale.

Première Guerre mondiale et fondation de la Yougoslavie

En 1914, l’idéologie pan-slave avait pris le relais de la notion de Grande Serbie, dans le but de s’attirer le soutien des Slaves non serbes des pays voisins, également occupés par l’Autriche-Hongrie. En , la Déclaration de Niš de Nikola Pašić, alors Premier ministre de Serbie, annonce pour la première fois l’intention officielle de fonder un État yougoslave intégrant tous les territoires peuplés de Serbes, Croates, Slovènes et Bosniaques.

À la suite de la défaite de l’Autriche-Hongrie en 1918, le Royaume Serbie pressa la Triple-Entente de lui octroyer les territoires qu’elle réclamait. Il annexa d’office les régions méridionales de l’ancien Empire ainsi que le Monténégro. Les Alliés lui accordèrent ensuite la Slovénie, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes vit le jour le .

Les nationalistes serbes considéraient les autres Slaves des Balkans comme leurs semblables, uniquement séparés par leurs religions imposées par divers occupants, musulmans ou catholiques. Ils soutenaient en conséquence que leur assimilation suivrait de peu l’annexion de leurs territoires. Le gouvernement du royaume entama une serbianisation linguistique de la Macédoine, dont les langues furent qualifiées de dialectes du serbo-croate. Leur usage fut rapidement interdit dans l’éducation, l’armée et l’administration.

Nikola Pašić s’affaira à réduire ses opposants au silence, en particulier les alliés de son principal rival, le Croate Stjepan Radić et centralisa le pouvoir au profit des Serbes.

La Grande Serbie des Tchetniks

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Tchetniks, faction royaliste composée principalement de Serbes sous le commandement du général Draža Mihailović, s’affairèrent à préparer l’issue de la guerre dès le début de cette dernière. Stevan Moljević, intellectuel serbe de Bosnie, publia un manifeste intitulé Serbie homogène revendiquant non seulement la Bosnie et une grande partie de la Croatie, mais également des portions de la Roumanie, de la Bulgarie, de l’Albanie et de la Hongrie où les Serbes ne formaient même pas une minorité significative.

Dans les territoires sous leur contrôle, les Tchetniks se livrèrent à du nettoyage ethnique contre les Croates et les Bosniaques[8]. Néanmoins, il se heurtèrent rapidement aux Partisans de Tito, mouvement également d’origine serbe mais devenu largement multi-ethnique. Le programme de Moljević ne fut jamais mis en pratique mais demeura prégnant dans toutes les résurgences de velléités pan-serbes, notamment chez le Parti radical serbe.

Dissolution de la Yougoslavie

Mémorandum de l’Académie serbe des sciences et des arts

En , un groupe de seize intellectuels serbes publièrent des extraits d’un document, connu sous le nom de Mémorandum de l’Académie serbe des sciences et des arts, dénonçant le centralisme de la Yougoslavie et se plaignant de discriminations à l’encontre des Serbes, jusqu’à des allégations de génocide contre les Serbes du Kosovo. Ils réclamaient, comme principale réforme visant à rétablir la position serbe au sein de la Yougoslavie, l’abolition de l’autonomie du Kosovo et de la Vojvodine.

Ascension de Slobodan Milosevic

Slobodan Milošević accéda à la présidence de la Serbie le . Il accéda aux revendications nationalistes et supprima l’autonomie du Kosovo et de la Voivodine et renversa leurs gouvernements, ainsi que celui du Monténégro. Cette opération lui assura quatre votes sur huit voix au sein de la présidence collective du pays.

La Croatie et la Slovénie s’élevèrent contre ce regain de centralisme et plaidèrent pour transformer la Yougoslavie en un État fédéral multipartite. Tout en se prononçant contre cette perspective, Milošević rétorqua que, si cela devait se concrétiser, la question des frontières extérieures de la Serbie serait rouverte, laissant entendre que son gouvernement chercherait à étendre le territoire de la Serbie en cas de décentralisation de la Yougoslavie[9].

En 1990, les premières élections libres portent des partis d’opposition au pouvoir en Croatie, en Slovénie, en Bosnie et en Macédoine. Parallèlement, plusieurs partis d’opposition serbes, dont le Parti radical serbe de Vojislav Šešelj, appellent ouvertement à réaliser la Grande Serbie au motif que les frontières des républiques de Yougoslavie seraient des créations artificielles de Tito et de ses partisans[10].

Guerres de Yougoslavie

Pendant les guerres de Yougoslavie, les autorités yougoslaves furent régulièrement accusées de suivre un agenda axé sur la Grande Serbie[11] en soutenant militairement les États serbes autoproclamés en Croatie (République serbe de Krajina) et en Bosnie (République serbe de Bosnie)[12]. Les Serbes allèguent en retour qu’ils ne visaient qu’à protéger les Serbes établis dans des pays qui leur étaient hostiles.

Notes et références

- (en) Šešelj ICTY Case information sheet

- Paul Garde : Les Balkans, héritages et évolutions, Flammarion 2010, coll. « Champs actuel », 217 p, (ISBN 9782081226036).

- Les neuf banovines étaient : 1.la Posavie (le préfixe po signifie « le long de », ici de la Save), 2.la Podravine (longeant la Drave), 3.la Podanubie, 4.la Pomorie (longeant l'Adriatique), 5.la Pomoravie (longeant la Morava), 6.la Povardarie (logeant le Vardar), 7.la Verbasie (longeant la Vrbas), 8.la Podrinie (logeant la Drina) et 9.la Zeta (dont le nom évoque une ancienne principauté médiévale); en 1939, pour satisfaire les aspirations des Croates, la Posavie et la Pomorie, légèrement agrandies, furent réunies en une banovine de Croatie, ramenant leur nombre à huit.

- Tomasz Kamusella (en), The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe, Palgrave Macmillan 2008, pp. 228 - 297.

- Frédéric Le Moal, Le Front yougoslave pendant la Seconde Guerre mondiale : de la guerre de l'Axe à la guerre froide, Éd. Soteca, 2012, 272 p. (ISBN 978-2-916385-53-2).

- Stepan K. Pavlović, (en) Hitler's new disorder : the Second World War in Yugoslavia, Columbia University Press, New York, 2008, (ISBN 978-1850658955)).

- « Nations Unies, Conseil de sécurité S/1994/674,Rapport final de la commission d'experts créée en application de la résolution 780, p.34 », 27 mai 1994,

- Tomic Yves, « Massacres dans la Yougoslavie démembrée, 1941-1945 »,

- Christophe Châtelot, « Slobodan Milosevic, le semeur de guerres », sur Le Monde,

- « Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,, Procureur c Vojislav Seselj, Case No. IT-03-67-PT, p.78-91 »

- Paul Garde,, Vie et mort de la Yougoslavie, Fayard, (ISBN 2-213-02914-8), p.370

- « Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Casse / «PRIJEDOR» (IT-94-1) Duško Tadić p.4 »

-fr.svg.png.webp)