Serbo-croate

Le serbo-croate est une langue slave du groupe des langues slaves méridionales parlée dans l’ancienne Yougoslavie à la fois par les Serbes, les Croates, les Bosniaques et les Monténégrins. « Serbo-croate » était sa dénomination officielle dans l'ancienne Yougoslavie. D’autres dénominations officiellement acceptées pour cette langue étaient « croato-serbe », « serbe et croate », « croate et serbe », « serbe ou croate » et « croate ou serbe »[1].

| Serbo-croate Bosniaque-croate-monténégrin-serbe Srpskohrvatski jezik Српскохрватски језик | |

| Pays | Serbie 8 millions de locuteurs, Bosnie-Herzégovine 4,6 millions de locuteurs, Croatie 4,5 millions de locuteurs, Monténégro 0,6 million de locuteurs. |

|---|---|

| Nombre de locuteurs | 21 000 000 |

| Typologie | SVO + ordre libre, flexionnelle, accusative, accentuelle, à accent de hauteur |

| Classification par famille | |

|

|

| Codes de langue | |

| IETF | sh

|

| ISO 639-1 | sh (déprécié sauf encore pour l’usage bibliographique ; préférer bs, hr ou sr pour l’usage terminologique)

|

| ISO 639-3 | hbs |

| Étendue | macro-langue |

| Type | langue vivante |

| Linguasphere | 53-AAA-g

|

| Glottolog | sout1528

|

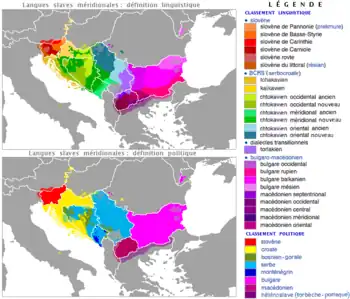

| Carte | |

Territoire où les variétés linguistiques de la langue serbo-croate sont parlées (en bleu) | |

- Serbe

- Croate

- Bosnien

- Monténégrin

- Autres langues (dont le slovène, le hongrois, le bulgare, le macédonien et l'albanais)

Du point de vue de la linguistique comparée, le serbo-croate est une seule et même langue, c’est-à-dire dont les variétés présentent suffisamment de traits structurels communs, établis objectivement, pour constituer une langue unitaire et qui ne puisse pas être considérée comme le dialecte d’une autre langue[2] - [3]. En sociolinguistique, Heinz Kloss a appelé une telle langue (de) Abstandsprache « langue par distance »[4].

Déjà à l’époque de la Yougoslavie communiste, on parlait de « variantes occidentale et orientale », et même déjà de « pratiques linguistiques standard bosno-herzégovinienne et monténégrine »[5]. Les locuteurs de cette langue ne l’appelaient pas couramment « serbo-croate », terme livresque et scientifique, mais, selon leur appartenance nationale, « serbe », respectivement « croate »[6]. Kloss et McConnell, en 1984, considéraient que le serbo-croate était une langue indépendante avec un statut de langue ausbau (terme introduit par Kloss en même temps avec abstand[4]), c’est-à-dire élaborée, pour chacune de ses deux variantes : serbe et croate[7]. Le processus ausbau s’est accéléré après le démembrement de la Yougoslavie quand, dans chacun des quatre États devenus indépendants, la volonté politique s’est affirmée de créer des langues nationales et officielles à part. Certains linguistes ont appliqué à leur tour le qualificatif ausbau aux nouvelles variétés standard aussi[8]. Ainsi, la dénomination « serbo-croate » a été abandonnée dans l’usage officiel, et remplacée d’abord par « bosnien », « croate » et « serbe »[1], puis « monténégrin » aussi, appelés officiellement des « langues ». Certains linguistes y voient une manifestation du nationalisme[9].

La conscience du fait que c’est une seule et même langue reste présente chez les linguistes. Ils[10] la considèrent comme une langue pluricentrique standard, qualification déjà appliquée au serbo-croate par Kloss[11], au même titre que l’anglais, l’allemand, l’espagnol etc., ayant à son tour quatre variétés standard. Certains linguistes continuent de l’appeler « serbo-croate »[12]. La linguiste Snježana Kordić affirme que, « en dépit de leur qualité de langue-Ausbau [elles] représentent bien une seule et même langue. C’est pourquoi utiliser les appellations langue croate, langue serbe, langue bosniaque, etc. pose problème » et, selon elle, l’appellation scientifique correcte de la langue commune reste « serbo-croate »[13].

D’autres linguistes appellent cette langue par un terme qu’ils considèrent comme neutre, par exemple diasystème slave du centre-sud[14], langue chtokavienne (štokavski jezik) (les quatre variétés ayant pour base le dialecte chtokavien de ce diasystème)[15] ou standardni novoštokavski « néochtokavien standard »[16]. D’autres linguistes encore ont adopté l’appellation BCS avant qu’un standard monténégrin n'apparaisse également, puis BCMS (pour bosnien-croate-monténégrin-serbe)[17].

Non seulement des linguistes, mais aussi des locuteurs ordinaires ont la conscience d’une langue commune, comme les participants à un projet appelé Jezici i nacionalizmi « Langues et nationalismes » et les signataires d’une « Déclaration sur la langue commune » lancée par ce projet[18] - [19]. Dans la parole des locuteurs qui ont la conscience de leur langue commune on peut entendre l’appellation naš jezik « notre langue »[1].

Historique de l’idée de langue serbo-croate

Dans la première moitié du XIXe siècle, époque du romantisme et en même temps des tendances d’émancipation nationale en Europe, l’idée d’État d’une seule nation parlant une seule langue apparaît[20]. Elle se manifeste également chez les Serbes et les Croates, qui vivent sous domination étrangère. La thèse dominante parmi les intellectuels épris de liberté nationale est que orthodoxes, catholiques ou musulmans, tous les Slaves de Croatie, de Dalmatie, de Slavonie, de Serbie, du Monténégro, de Bosnie et de Herzégovine forment un seul peuple, puisqu’ils parlent la même langue. En Croatie, c’est l’époque du Renouveau national croate, mené par le « Mouvement illyrien » qui a pour but d’unir tous les Slaves du Sud en un seul État. Ljudevit Gaj, son chef, est en même temps le linguiste qui contribue le plus à l’établissement du standard de la langue croate littéraire moderne, qu’il fonde sur le dialecte chtokavien à prononciation (i)jékavienne, parce que c’est l’idiome d’une littérature prestigieuse, celle de Dubrovnik, qui s’épanouit du XVIe siècle au XVIIIe siècle, et en vue de l’union linguistique avec la Serbie, dont les parlers appartiennent au même dialecte chtokavien[21]. À la même époque, en Serbie, Vuk Stefanović Karadžić œuvre à la réforme de la langue littéraire serbe qui à l’époque est le slavon d'église serbe et le slavon russe. Il le fait à partir de la langue parlée[22]. Il y a même un accord signé à Vienne, en 1850, par sept lettrés croates et serbes (dont Vuk Karadžić), qui établit certaines normes communes pour les langues croate et serbe[23]. Il n’y a cependant pas d’unité quant à l’appellation de la langue commune. Ljudevit Gaj opte pour « langue illyrienne », alors que pour Karadžić c’est la langue serbe[24].

L’appellation « langue serbo-croate » semble être apparue chez des philologues qui manifestent de l’intérêt pour la poésie folklorique rassemblée et publiée par Karadžić. Les premiers à l’utiliser seraient Jacob Grimm en 1818, puis le philologue slovène Jernej Kopitar, en 1822. Le terme est adopté par les autorités de l’empire d’Autriche, puis dans d’autres pays aussi : par exemple en France, il est employé pour la première fois en 1869. En Croatie aussi on accepte l’appellation croato-serbe ou serbo-croate[25]. À partir de cette époque, le domaine linguistique interfère avec le domaine politique, d’abord dans le cadre de l’« Austroslavisme » puis dans celui du « Yougoslavisme », et cele dure au XXIe siècle, la relation entre Croates, Serbes, Bosniens et Monténégrins oscillant d’une époque à l’autre entre l’idée d’une langue commune et celle de deux, voire quatre langues à part, en fonction des événements historiques que leurs locuteurs traversent[26].

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, il se forme en Croatie plusieurs écoles linguistiques. Celle appelée des « vukoviens croates » ou des « jeunes grammairiens », qui suit les idées de Vuk Karadžić, acquiert la plus grande influence à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, réussissant à imposer définitivement le standard du croate à base chtokavienne[27].

Après l’occupation de la Bosnie-Herzégovine par les Autrichiens, en 1878, ceux-ci cherchent à imposer l’idée de la langue bosnienne, mais les Serbes et les Croates de ce pays s’y opposent et en 1907 les autorités adoptent officiellement l’appellation « serbo-croate », ce qui contribue à répandre la conception selon laquelle le serbe et le croate sont une seule et même langue[26].

Le rapprochement entre croate et serbe continue après la Première Guerre mondiale, cette fois dans le cadre du Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, devenu plus tard le Royaume de Yougoslavie, sous l’égide de la Serbie, pays vainqueur dans la guerre. L’idée de la langue serbo-croate est de plus en plus soutenue par les autorités de Belgrade[28], mais les Croates sont déçus des solutions politiques adoptées dans le nouvel État et reviennent au standard croate d’avant la guerre. C’est une période d’éloignement du serbe qui commence[29]. Au cours de la Seconde Guerre mondiale est fondé le prétendu État indépendant de Croatie, satellite de l’Allemagne nazie, qui persécute la minorité serbe. Sur le plan linguistique, on pratique l’éloignement le plus grand possible du serbe, par des actions dites de « purification » du croate des éléments non croates[28].

Dans la Yougoslavie communiste, la promotion de la langue serbo-croate et les tentatives d’estomper les différences entre le croate et le serbe deviennent les composantes d’une politique linguistique officielle, acceptée également par les communistes croates, ce qui ressort clairement de l’accord de Novi Sad (1954), signé par vingt-cinq linguistes et écrivains, dix-huit Serbes et sept Croates. On y stipule que la langue commune des Serbes, des Croates et des Monténégrins est le serbo-croate, que l’on peut aussi appeler croato-serbe, ayant deux variantes littéraires, le serbe et le croate[30].

À la suite de la relative libéralisation du régime dans les années 1960, les intellectuels croates manifestent leur mécontentement causé par la domination du serbe dans les instances officielles. En 1967, sept linguistes et écrivains rédigent une « Déclaration au sujet de la situation et de la dénomination de la langue littéraire croate », où l’on revendique de mettre sur un pied d’égalité non pas trois, mais quatre langues de Yougoslavie : le slovène, le croate, le serbe et le macédonien, et de mettre un terme à la domination du serbe sur le plan étatique et dans les institutions fédérales[31]. En 1971 on publie une Orthographe croate qui ignore l’accord de Novi Sad, mais elle est aussitôt retirée. Cependant, dans la constitution de la République socialiste de Croatie de 1974, la langue officielle de celle-ci est appelée « langue littéraire croate », mais il est officiellement interdit d’en parler sans l’épithète « littéraire ». Dans le même temps, les Serbes continuent d’utiliser officiellement le terme « serbo-croate » seulement[32]. C’est le début d’une nouvelle période d’éloignement entre croate et serbe.

Dans la constitution de la même année de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, la langue officielle de celle-ci est dénommée « serbo-croate–croato-serbe », mais les intellectuels musulmans cultivent une variante de langue basée sur leur héritage culturel spécifique[32].

Situation depuis les années 1990

Depuis le début des années 1990, au cours du processus de séparation des ex-républiques yougoslaves, les tendances nationalistes s’accroissent. Les autorités de chaque nouveau pays souverain utilisent la langue aussi en vue de forger une nation. C’est ainsi que, pour des raisons politiques, le serbe, le croate, le bosnien et le monténégrin deviennent des langues officielles à part, et que le terme « serbo-croate », né pour des raisons politiques également, est en général considéré comme compromis.

À la suite de la proclamation de la souveraineté de la Croatie (1991), les tendances puristes vouées à séparer le croate du serbe se renforcent dans ce pays, les « serbismes » et les « internationalismes » étant dénoncés et rejetés par les linguistes nationalistes[33]. On réintroduit dans la langue croate de nombreux mots plus ou moins sortis de l’usage depuis des décennies, et on crée des néologismes à base slave[34]. En Serbie, les tendances puristes se manifestent en moindre mesure[35]. Les mots considérés comme croates sont traités comme des emprunts[36]. Bien que la Constitution dispose que la langue officielle de l’État est le serbe écrit avec l’alphabet cyrillique[37], l’alphabet latin reste d’usage courant. Toutefois, le Conseil pour la standardisation de la langue serbe promeut l’emploi du cyrillique, qu’il voit mis en danger par le latin[38].

Le bosnien devient langue officielle[39] et on élabore son standard. Les linguistes qui le font cherchent à le différencier des autres standards surtout en recommandant les synonymes d’origine turque, arabe et persane qui existent dans la langue pour les mots d’origine slave. La constitution du Monténégro, indépendant depuis 2006, stipule que la langue officielle du pays est le monténégrin[40], avec son propre standard. Celui-ci inclut des traits spécifiques communs à tous les parlers du Monténégro et des traits de la langue de la littérature monténégrine d’avant la réforme de Karadžić[41].

Dénomination de leur langue par les locuteurs

La plupart de ses locuteurs n’a jamais désigné sa langue comme étant le serbo-croate. Les Serbes ont toujours affirmé parler le serbe et les Croates le croate. Les Monténégrins considéraient généralement qu’ils parlaient le serbe ou, parfois, le monténégrin, et les Bosniaques disaient parler le croate ou, parfois, le serbe. En Serbie, selon les données du recensement de 2011[42], et au Monténégro, selon celles du recensement de la même année[43], il n’y aurait aucun locuteur de serbo-croate dans ces pays. Pour la Bosnie-Herzégovine il n’y a pas de données disponibles sur le nombre d’habitants selon les langues parlées. The World Factbook de la CIA note seulement qu’on y parle le bosnien, le croate et le serbe [44]. Dans ce pays, chez ceux qui cherchent et cultivent les contacts entre les diverses ethnies, les jeunes surtout, on trouve le terme naš jezik « notre langue » et l’adverbe naški « dans notre langue »[45].

L’appellation de la langue constitue un vrai problème pour ceux qui proviennent de mariages mixtes. Ceux qui ne veulent renoncer à aucune partie de leur identité, disent qu’ils parlent serbo-croate[46]. C’est seulement dans les documents des recensements de Croatie qu’on peut trouver ce terme. Dans ce pays, ceux qui déclarent le serbo-croate comme langue maternelle sont au nombre de 7 822. En y ajoutant les 3 059 personnes qui déclarent parler le croato-serbe, on arrive à un total de 10 881 sur les 4 284 889 habitants de la Croatie[47].

Dénomination de la langue à l’extérieur de l’ex-Yougoslavie

Dans certains pays, les statistiques qui prennent en compte la langue maternelle de leurs résidents continuent à utiliser le terme serbo-croate. Au Canada, par exemple, on dénombre séparément les locuteurs de serbe, de croate et de serbo-croate[48]. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a adopté la dénomination « bosnien, croate ou serbe »[49].

Opinions des linguistes

Les controverses autour du terme « serbo-croate » sont très vives depuis la désagrégation de la Yougoslavie, non seulement entre linguistes serbes et croates, mais aussi parmi les Serbes et les Croates. Certains affirment l’existence de l’entité qu’ils continuent d’appeler serbo-croate, d’autres la reconnaissent et l’appellent « diasystème », d’autres encore refusent de la traiter en tant qu’entité et, par conséquent, ne la désignent par aucun terme.

Linguistes serbes

Une partie des linguistes serbes, par exemple Vera Bojić, Predrag Dragić Kijuk, Miloš Kovačević et Tiodor Rosić[50], sont d’avis que tous les locuteurs du dialecte chtokavien sont Serbes et parlent serbe, qu’ils soient orthodoxes, catholiques ou musulmans, autrement dit, ils englobent parmi les locuteurs du serbe non seulement les Monténégrins, mais aussi les Croates chtokaviens et les Bosniaques.

D’autres linguistes serbes ne partagent pas cette opinion. C’est le cas de Pavle Ivić, Drago Ćupić, Novica Petković, Branislav Brborić et Slobodan Remetić, qui s’y opposent au nom du Conseil pour la standardisation de la langue serbe[51], ainsi que d’Ivan Klajn[52] et de Predrag Piper[53]. Celui-ci fait la distinction entre point de vue sociolinguistique, selon lequel le serbe et le croate sont deux langues à part, et le point de vue de la linguistique, qui les considère comme une seule langue. À propos du terme pour la désigner, il affirme : « de nos jours encore, les linguistes utilisent souvent, à côté de la dénomination langue serbe ou langue croate, les termes langue serbo-croate ou croato-serbe en tant qu’appellations linguistiques de cette langue ». Le même auteur constate qu’en Serbie, « la politique linguistique et la planification linguistique s’organisent autour de la notion de langue littéraire serbe et non de celle de langue serbo-croate »[54]. Pavle Ivić affirme que « la langue parlée par les Serbes s’appelle le plus souvent serbo-croate dans la science », en précisant qu’elle est parlée également par les Croates et les musulmans de Bosnie-Herzégovine, les Croates l’appelant croate et les Serbes serbe[55]. Un autre linguiste serbe, Ranko Bugarski, dit que la langue serbo-croate « continue à vivre, bien que d’une façon non officielle »[56].

Linguistes croates, bosniaques et monténégrins

Certains linguistes croates admettent l’existence de l’entité linguistique en cause mais rejettent les termes serbo-croate et croato-serbe comme étant compromis. Dalibor Brozović propose à sa place le terme « diasystème slave du centre-sud »[57], emprunté à la dialectologie. L’idée et le terme sont adoptés par d’autres linguistes croates, tels Mijo Lončarić[58], Ranko Matasović[59], Josip Lisac[60]. Des linguistes bosniaques aussi partagent ce point de vue et ce terme, par exemple Dževad Jahić et Senahid Halilović[61]. De son côté, le linguiste monténégrin Vojislav Nikčević, principal promoteur de l’idée de langue monténégrine, préfère le terme « diasystème chtokavien », c’est-à-dire qu’il ignore les autres dialectes compris dans le « serbo-croate » : le tchakavien, le kaïkavien et le torlakien[62].

D’autres linguistes croates rejettent toute communauté linguistique entre Croates, Serbes, Bosniaques et Monténégrins, affirmant qu’ils n’ont pas à s’occuper des ressemblances entre leurs langues mais seulement de la langue croate. Par conséquent, ils n’acceptent ni les termes serbo-croate / croato-serbe ni celui de diasystème slave du centre-sud. Un exemple de cette attitude est celui de Zvonko Pandžić qui ne voit dans ce dernier terme qu’un avatar de « serbo-croate »[63].

Enfin, il y a aussi des linguistes croates qui pensent que les quatre langues standards sont une seule et même langue du point de vue de la linguistique. C’est le cas de Dubravko Škiljan[64]. Radoslav Katičić dit à propos des parlers croates d’Herzégovine et des parlers serbes que ce sont « des dialectes différents de la même langue »[65]. Snježana Kordić affirme qu’il s’agit d’une langue unitaire du point de vue linguistique aussi bien que sociolinguistique, et qu’il n’y a pas de raison de ne plus l’appeler serbo-croate[66].

En Bosnie-Herzégovine on utilise parfois le terme « langue bosnienne », d’autres fois on traite ensemble le bosnien, le croate et le serbe, avec le sigle BHS, tout en les considérant comme des langues à part[67].

Autres linguistes

Les linguistes d’autres pays, en général non impliqués émotionnellement dans la question, constatent d’une part la réalité linguistique d’une langue maternelle commune aux Serbes, aux Croates, aux Bosniaques et aux Monténégrins, et d’autre part la réalité sociolinguistique de quatre langues ausbau standardisées par volonté politique et rendues officielles, qui lui correspondent[68], bien qu’il n’y ait pas d’unité terminologique parmi ces linguistes. Certains emploient le terme « serbo-croate », par exemple Robert D. Greenberg, qui constate en même temps la « désintégration de la langue serbo-croate unifiée » et parle des « quatre langues successeurs du serbo-croate »[69] - [70].

D’autres linguistes adoptent le terme « diasystème slave du centre-sud », par exemple Svein Mønnesland qui écrit : « La langue parlée par les Croates, les Serbes, les musulmans bosniens (ou Bosniaques) et les Monténégrins peut être qualifiée comme une seule langue slave, dans le sens linguistique […]. Cette langue ou territoire linguistique, située entre le slovène et le bulgare/macédonien, peut être appelée slave du centre-sud (afin d’éviter le terme contesté serbo-croate) »[71]. Juhani Nuorluoto est un autre auteur qui emploie ce terme[72].

Dans certains établissements, on enseigne la langue en l’appelant par les noms de trois ou quatre de ses standards. À l’Institut national des langues et civilisations orientales, c’est « bosniaque-croate-serbe »[73]. Le Centre de recherches en langues slaves et est-européennes (SEELRC) de l’Université Duke (États-Unis) aussi s’occupe du « bosnien/croate/serbe (BCS) »[74], alors qu’à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV), on peut obtenir un diplôme de « serbe-croate-bosniaque-monténégrin »[75].

D’une façon significative, le linguiste E. C. Hawkesworth conclut son article sur cette langue par : « En l’absence d’une solution tout à fait satisfaisante, dans ce volume on a adopté le terme ”complexe serbe-croate-bosnien” comme une description maladroite mais convenable »[1].

Revigoration de l’idée de langue commune

Des actions d’intellectuels de Bosnie-Herzégovine, Croatie, Monténégro et Serbie sont menées depuis les années 2010, visant à contrecarrer les tendances considérées par eux comme nationalistes et nuisibles de présenter le bosniaque, le croate, le monténégrin et le serbe comme des langues à part. Ils sont groupés dans des organisations siégeant dans chacun des pays, et ils ont lancé en 2016 un projet commun nommé Jezici i nacionalizmi (Langues et nationalismes)[18], dans le cadre duquel ils tiennent des conférences pour propager leurs idées. Le ils ont publié une déclaration signée par 228 linguistes, professeurs d’université d’autres domaines, écrivains, critiques littéraires, journalistes, artistes, politologues, etc.[76], la liste des signataires étant ouverte à tous[19] - [77].

La déclaration exprime l’idée que les Bosniaques, les Croates, les Monténégrins et les Serbes ont la même langue, sans la nommer autrement que « langue commune ». Elle est présentée comme une « langue standard commune de type polycentrique », c’est-à-dire du même type que l’anglais et beaucoup d’autres langues, ayant plusieurs variantes standard parlées par plusieurs nations, dans plusieurs pays[78]. Les signataires s’opposent aux efforts de codifier dans chacune des variantes le plus de traits langagiers spécifiques possible pour créer l’impression qu’il s’agit de langues différentes. Ils attirent aussi l’attention sur le fait que la séparation artificielle des variantes standards mène à des phénomènes sociaux, culturels et politiques négatifs, tels des abus bureaucratiques, des discriminations basées sur l’utilisation de la langue, la « traduction », coûteuse, d’une variante à l’autre dans la pratique juridique et administrative, ainsi que dans les médias.

Les signataires déclarent que l’existence d’une langue commune ne met pas en question l’appartenance de ses locuteurs à des nations, régions ou États différents ni la liberté de chaque entité de codifier sa propre variante de langue ni le droit de chaque individu de nommer sa langue comme il le souhaite. En même temps, les quatre variantes standards sont égales en droits.

La déclaration fait appel au respect de la liberté du choix individuel de la variante de langue, y compris dialectale, utilisée par les locuteurs ou dans la littérature, les arts et les médias. Elle exige aussi l’ouverture réciproque et la liberté du « mélange », de la pénétration des diverses formes d’expression de la langue d’une variante dans une autre, dans l’intérêt commun de ses locuteurs.

Variétés régionales du serbo-croate

Carte russe des parlers du dialecte chtokavien du serbo-croate.

Carte anglaise des parlers chtokaviens incluant la variété torlakienne.

Les parlers torlakiens en Serbie et dans les pays voisins.

Le dialecte tchakavien.

Le dialecte kaïkavien.

Les variétés régionales de cette langues sont définies selon deux points de vue, l’un morphologique, l’autre phonologique[79].

1. Critère morphologique. Selon la forme prise par le pronom interrogatif correspondant à « quoi » : što/šta (prononcé « chto/chta »), kaj (« kaï ») et ča (« tcha »), on distingue trois dialectes :

- Le dialecte le plus étendu est le chtokavien (štokavski), parlé en Serbie (sauf dans une région restreinte du Sud-Est), au Monténégro, en Bosnie-Herzégovine et dans une grande partie de la Croatie. Il constitue la base des standards de toutes les quatre langues Ausbau mentionnées plus haut.

- Le dialecte kaïkavien (kajkavski), au nord de Zagreb, dans le Hrvatsko Zagorje.

- Le dialecte tchakavien (čakavski), sur la côte adriatique, en Istrie et en Dalmatie.

2. Critère phonologique. Selon la façon dont a évolué le son ĕ du slave commun, noté par la lettre « ѣ » du vieux-slave, nommée « yat », il y a trois variétés nommées izgovori (« prononciations ») :

- ékavienne (ekavski), en Serbie (sans Užice et le Sandjak), en Croatie orientale, du Nord-Ouest et du Nord, où « yat » est devenu e (prononcé « é »), par exemple dans les mots čovek « homme » et reka « rivière ». Cette prononciation est préférée par le standard serbe.

- (i)jékavienne ((i)jekavski), en Herzégovine, en Croatie, au Monténégro et en Serbie occidentale, où « yat » a évolué en je (prononcé « yé ») dans certains mots (par exemple čovjek) et en ije (prononcé « iyé ») dans d’autres : rijeka. Cette prononciation est exclusive dans les standards croate, bosnien et monténégrin, et acceptée par le standard serbe.

- ikavienne (ikavski), la moins répandue, en Croatie, Bosnie, Herzégovine, et en Voïvodine (Bačka septentrionale et Bačka occidentale), dans laquelle « yat » est passé à i (čovik, rika). Cette prononciation n’est acceptée par aucun standard.

Certains linguistes[80] considèrent comme un dialecte à part le torlakien (torlački) parlé par des Serbes au sud-est de la Serbie, par les Croates « carashovènes » du Banat roumain et par les Bulgares du nord-ouest de la Bulgarie. En effet, les parlers torlakiens et les parlers bulgares de l’Ouest, qui leur sont proches, forment un continuum linguistique, ces parlers étant transitionnels entre les deux langues[81]. C’est pourquoi ils ont fait, jusqu’à une époque relativement récente, l’objet de disputes plus politiques que linguistiques entre linguistes serbes et bulgares, les premiers considérant ces parlers comme des variétés régionales du dialecte chtokavien[82], les seconds affirmant qu’ils sont des variantes régionales du bulgare[83].

Les différences les plus importantes entre variétés régionales sont lexicales. Elles ont été consacrées par les standards serbe, respectivement croate déjà bien avant la dislocation de la Yougoslavie. Celles qui sont linguistiquement pertinentes sont des mots de la vie courante, comme ceux qui signifient « pain, coin, île, air, route ». D’autres différences concernent des termes culturels ou techniques relativement récents adoptés avec des noms différents par ceux qui se sont occupés des deux standards, par exemple pour « train, gare, université, histoire, géographie, science »[84].

Notes et références

- Hawkesworth 2009, p. 937.

- Kordić 2009a.

- Bailyn 2010, p. 7.

- Kloss 1967, p. 29.

- Thomas 2018.

- Kordić 2004, p. 35.

- Kloss et McConnell 1984, p. 24.

- Par exemple Fasold 2005 (p. 698), Madsen 2017, (p. 86) ou Trousdale 2010, (p. 7)

- Par exemple Kordić 2010b.

- Par exemple Kordić 2004 (p. 36), Mørk 2008 (p. 295), Bunčić 2008 (p. 89), Zanelli 2018 (p. 20-21).

- Kloss 1967, p. 31.

- Par exemple Kordić 2009b (p. 97).

- Kordić 2004, p. 36.

- Terme proposé par Brozović 1998.

- Voir le site Štokavski jezik

- Appellation mentionnée par Kordić 2009b pour la rejeter (p. 98).

- Par exemple Thomas 2018.

- Site du projet Jezici i nacionalizmi (consulté le 6 novembre 2019).

- Liste des signataires de la « Déclaration sur la langue commune » (consulté le 6 novembre 2019).

- Kordić 2010 a.

- Thomas 1994, p. 242.

- Thomas 2002, p. 312.

- (sh) Texte de l’accord de Vienne (consulté le 6 novembre 2019).

- Thomas 1994, p. 250.

- Thomas 1994, p. 251.

- Mønnesland 1997, p. 1107.

- Barić 1997, p. 33.

- Mønnesland 1997, p. 1108.

- Barić 1997, p. 34.

- (sr) Texte de l’accord de Novi Sad (consulté le 6 novembre 2019).

- (hr) Texte de la déclaration (consulté le 6 novembre 2019). Voir aussi Kordić 2012, une analyse critique de cette déclaration.

- Mønnesland 1997, p. 1109.

- Kordić 2009c.

- Mønnesland 1997, p. 1110.

- Thomas 2002, p. 315.

- Vitas 2012, p. 54.

- (en) Constitution de la République de Serbie, article 10 (consulté le 6 novembre 2019).

- Vitas 2012, p. 55.

- (bs) Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, partie I, article 6 (consulté le 6 novembre 2019).

- (en) Constitution du Monténégro, article 13 (consulté le 6 novembre 2019).

- Thomas 1998, pp. 31–32.

- (sr) Становништво према матерњем језику (La population selon la langue maternelle) (consulté le 6 novembre 2019).

- (cnr) Stanovništvo prema maternjem jeziku (La population selon la langue maternelle) (consulté le 6 novembre 2019).

- (en) CIA, The World Factbook (consulté le 6 novembre 2019).

- Radics 2007/2008 (consulté le 6 novembre 2019).

- Thomas 2002, p. 321.

- Données du recensement de 2011 [(hr) [http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/htm/H01_01_08/h01_01_08_RH.html Stanovništvo prema materinskom jeziku] (La population selon la langue maternelle)] (consulté le 6 novembre 2019).

- Statistique Canada, données du recensement de 2011 (consulté le 6 novembre 2019).

- Site du TPI en bosnien, croate ou serbe (consulté le 6 novembre 2019).

- Faisant partie des quinze signataires du document (sr) « Slovo o srpskom jeziku » [« Déclaration sur la langue serbe »], Politika, 1er et 8 août 1998 (consulté le 6 novembre 2019).

- (sr) Résolution n° 4 du 25 septembre 1998 (consulté le 6 novembre 2019).

- Klajn 1998.

- Piper 1998.

- (sr) Srpska lingvistička slavistika devedesetih godina 20. veka [« La slavistique linguistique dans les années ’90 du XXe siècle »] (consulté le 6 novembre 2019).

- Ivić 1998.

- (sr) Interview au journal Dnevnik, 25 juillet 2004, cité par le site de la chaîne B92 (consulté le 6 novembre 2019).

- (hr) « Organska podloga hrvatskoga jezika » [« Base organique de la langue croate »], Hrvatski jezik, Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1998 (consulté le 6 novembre 2019).

- Lončarić 2010.

- Matasović 2001, p. 123.

- Lisac 2003, cité par Pliško 2004.

- Signataires du document (bs) Povelja o bosanskom jeziku [« Charte de la langue bosnienne »] qui y fait référence. Dževad Jahić reprend le terme dans son introduction à Gramatika bosanskoga jezika [« Grammaire de la langue bosnienne »], Zenica, Dom štampe, 2000, p. 21.

- Nikčević 2004.

- Pandžić 2016.

- (hr) « Nemoguće je dokazati da su hrvatski i srpski dva različita jezika » [« Impossible de démontrer que le croate et le serbe sont deux langues différentes »], interview au magazine Arkzin, début 1995 (consulté le 6 novembre 2019).

- (hr) Identitet hrvatskog jezika [« Identité de la langue croate »], conférence à la bibliothèque universitaire de Zagreb, 1er septembre 2008.

- Kordić 2009b.

- Par exemple sur le site de la Faculté d’éducation de l’Université de Travnik (consulté le 22 mars 2021).

- Par exemple Thomas 2002.

- Greenberg 2004.

- D’autres linguistes qui utilisent cette appellation sont, par exemple, Mørk 2002, ou Šipka 2019 (p. 206).

- Mønnesland 1997, p. 1103.

- Nuorluoto 2002.

- Présentation du département Europe (consulté le 6 novembre 2019).

- (en) Page Bosnian / Croatian / Serbian du site de l’Université Duke (consulté le 6 novembre 2019).

- Offre de formation. Diplôme universitaire : serbe-croate-bosniaque-monténégrin (consulté le 6 novembre 2019). Sur la question des termes « langue bosnienne » et « langue bosniaque » voir l’article Bosnien.

- Texte de la déclaration (consulté le 6 novembre 2019).

- Dérens et Rico 2017.

- Kordić 2019.

- Section d’après Browne et Alt 2004, p. 98-100, sauf les informations de sources indiquées à part.

- Par exemple Lisac 2001.

- Stoïkov 2002, p. 77.

- Par exemple Brozović et Ivić 1988, cités par Browne et Alt 2004, p. 98.

- ПРЕХОДНИ ГОВОРИ.

- Garde 2004, p. 23.

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Bailyn, John Frederick, « To what degree are Croatian and Serbian the same language? Evidence from a Translation Study » [« Dans quelle mesure le croate et le serbe sont-ils la même langue? Preuve d’une étude de traduction »], Journal of Slavic Linguistics, vol. 18, no 2, 2010, (ISSN 1068-2090), p. 181-219 (consulté le )

- (hr) Barić, Eugenija et al., Hrvatska gramatika [« Grammaire croate »], 2e édition, Zagreb, Školska knjiga, 1997, (ISBN 953-0-40010-1) (consulté le )

- (de) Blum, Daniel, Sprache und Politik, [« Langue et politique »], Würzburg, Ergon, 2002, (ISBN 978-3-89913-253-3), (OCLC 51961066)

- (sr) Bojić, Vera et al., « Slovo o srpskom jeziku » [« Déclaration sur la langue serbe »], Politika, 1er et (consulté le )

- (en) Browne, Wayles et Alt, Theresa, A Handbook of Bosnian, Serbian, and Croatian [« Manuel de bosnien, serbe et croate »], SEELRC, 2004 (consulté le )

- (hr) Brozović, Dalibor, « Organska podloga hrvatskoga jezika » [« La base organique de la langue croate »], Hrvatski jezik (La langue croate), Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1998 (consulté le )

- (de) Bunčić, Daniel, « Die (Re-)Nationalisierung der serbokroatischen Standards » [« (Re)nationalisation des standards serbocroates »], Kempgen, Sebastian (dir.) Deutsche Beiträge zum 14. Internationalen Slavistenkongress, Ohrid, 2008 [« Participations allemandes au 14e Congrès international des slavistes, Ohrid, 2008 »], Munich, Otto Sagner, coll. Welt der Slaven, 2008, (OCLC 238795822), p. 89-102 (consulté le )

- Dérens, Jean-Arnault et Rico, Simon, « La langue sans nom des Balkans. Un patrimoine commun aux Bosniens, Croates, Monténégrins et Serbes », Le Monde diplomatique, (consulté le )

- (en) Fasold, Ralph W., « Making Languages » [« Faire des langues »], Cohen, James et al. (dir.), Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism [« Travaux du 4e symposium international sur le bilinguisme »], Somerville, MA: Cascadilla Press, 2005, p. 697-702

- Garde, Paul, « Les langues dans l’espace ex-yougoslave », Méditerranée, vol. 103, no 3, 2004, p. 21-29 DOI 10.3406/medit.2004.3363 (consulté le )

- (en) Greenberg, Robert D., Language and Identity in the Balkans : Serbo-Croatian and its Disintegration] [« Langue et identité dans les Balkans : le serbo-croate et sa désintégration »], Oxford, Oxford University Press, 2004 ; en ligne : Introduction (consulté le )

- (de) Gröschel, Bernhard, Das Serbokroatische zwischen Linguistik und Politik [« Le serbo-croate entre linguistique et politique »], Munich, Lincom Europa, coll. Studies in Slavic Linguistics, no 34, 2009, (ISBN 978-3-929075-79-3), (OCLC 428012015), (LCCN 2009473660) ; en ligne : Table des matières du livre (consulté le )

- (en) Hawkesworth, E. C., « Serbian-Croatian-Bosnian Linguistic Complex » [« Le complexe linguistique serbe-croate-bosnien »], Brown, Keith et Ogilvie, Sarah (dir.), Concise Encyclopedia of Languages of the World [« Petite encyclopédie des langues du monde »], Oxford, Elsevier, 2009, (ISBN 978-0-08-087774-7), p. 935-937

- (bs) Jahić, Dževad, Gramatika bosanskoga jezika [« Grammaire de la langue bosnienne »], Zenica, Dom štampe, 2000

- Jolić, Borjanka et Ludwig, Roger, Le serbo-croate sans peine, Chennevières, Assimil, 1972

- (sr) Klajn, Ivan, « Zakonopravilodavci » [« Les donneurs de lois et de règles »], NIN, (consulté le )

- (en) Kloss, Heinz, « Abstand languages and Ausbau languages » [« Langues abstand et langues ausbau »], Anthropological Linguistics, vol. 9, no 7, 1967, p. 29–41 (consulté le )

- Kloss, Heinz et McConnell, Grant D., Composition Linguistique Des Nations Du Monde, vol. 5, Québec, Les presses de l’Université Laval, 1984, (ISBN 2-7637-7044-4) (consulté le )

- Kordić, Snježana (2004), « Le serbo-croate aujourd’hui : entre aspirations politiques et faits linguistiques » Revue des études slaves, vol. 75, no 1, (ISSN 0080-2557), (OCLC 754207802), DOI 10.3406/SLAVE.2004.6860, p. 31-43 (consulté le )

- (de) Kordić, Snježana (2009a), « Plurizentrische Sprachen, Ausbausprachen, Abstandsprachen und die Serbokroatistik » [« Langues pluricentriques, langues par élaboration, langues par distance et les études serbo-croates »], Zeitschrift für Balkanologie, Wiesbaden, vol. 45, no 2, (ISSN 0044-2356), (OCLC 680567046) p. 210-215 (consulté le )

- (sh) Kordić, Snježana (2009b), « Policentrični standardni jezik » [« Langue standard pluricentrique »], Badurina, Lada, Pranjković, Ivo et Silić, Josip (dir.), Jezični varijeteti i nacionalni identiteti [« variétés de langue et identités nationales »], Zagreb, Disput, (ISBN 978-953-260-054-4), (OCLC 437306433), p. 83-108 (consulté le )

- (sh) Kordić, Snježana (2009c), Što je (ne)standardno za kroatiste? [« Qu’est-ce qui est (non) standard pour les croatistes? »], Bierich, Alexander (dir.), Varietäten im Slavischen [« Variétés en slave »], Francfort-sur-le-Main, Peter Lang, coll. Heidelberger Publikationen zur Slavistik, série Linguistische Reihe, no 17, (ISBN 978-3-631-57010-4), (LCCN 2009502912), (OCLC 319695935) (consulté le )

- (sh) Kordić, Snježana (2010 a), « Ideologija nacionalnog identiteta i nacionalne kulture » [« Idéologie de l’identité nationale et de la culture nationale »], Ajdačić, Dejan et Lazarević Di Đakomo, Persida (dir.), U čast Pera Jakobsena : zbornik radova [« En l’honneur de Per Jakobsen »], Belgrade, SlovoSlavia, Studia in honorem, no 1, (ISBN 978-86-87807-02-0), (OCLC 723062357) (consulté le )

- (sh) Kordić, Snježana (2010 b), Jezik i nacionalizam [« Langue et nationalisme »], Zagreb, Durieux, coll. Rotulus Universitas, (ISBN 978-953-188-311-5), (OCLC 729837512), (LCCN 2011520778), DOI 10.2139/ssrn.3467646, (SUDOC 17473820X) (consulté le )

- (sh) Kordić, Snježana (2012), « SOS ili tek alibi za nasilje nad jezikom » [« SOS ou juste un alibi pour la violence exercée sur la langue »], Forum, no 27, p. 38-39 (consulté le )

- (sh) Kordić, Snježana (2019), « Reakcije na Deklaraciju o zajedničkom jeziku » [« Réactions à la Déclaration sur la langue commune »], Njegoševi dani 7: zbornik radova s međunarodnog naučnog skupa, Kotor 30.8.-3.9.2017 [« Les journées ”Njegoš” 7 : travaux du symposium international de Kotor, – »], Nikšić, Université du Monténégro, Faculté de philologie, (ISBN 978-86-7798-062-7), p. 145-152 (consulté le )

- Leclerc, Jacques, « Une idéologie linguistique. Serbe, monténégrin, croate et bosniaque: quatre langues en une ! », dernière mise à jour: , L’aménagement linguistique dans le monde, 2019 (consulté le )

- (hr) Lisac, Josip, Hrvatska dijalektologija 1. Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski govori torlačkog narječja [« Dialectologie croate 1. Dialectes et parlers croates du dialecte chtokavien et parlers croates du dialecte torlakien »], Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2003

- (hr) Lisac, Josip, « Osnovne značajke torlačkoga narječja » [« Caractéristiques de base du dialecte torlakien »], Kolo, n° 4, 2001, ISSN 1331-0992 (consulté le )

- (hr) Lončarić, Mijo, « Odnosi među standardnim jezicima » [« Les relations entre langues standards »], Virtualni Časopis, Znanstveni institut Gradišćanskih Horvatov, (première publication : ) (consulté le )

- (en) Madsen, Martin Schou, Planning Against Change: Serbian and Croatian reactions to contact-induced linguistic innovation [« Planification contre changement : réactions serbes et croates à l’innovation linguistique induite par contact », thèse de doctorat, Université de Copenhague, Faculté de sciences humaines, 2017

- (hr) Matasović, Ranko, Uvod u poredbenu lingvistiku [« Introduction à la linguistique comparée »], Zagreb, Matica hrvatska, 2001

- (en) McLennan, Sean, « Sociolinguistic Analysis of “Serbo-Croatian” » [« Analyse sociolinguistique du serbo-croate), Calgary Working Papers in Linguistics, vol. 18, 1996 (consulté le )

- (en) Mønnesland, Svein, « Emerging Literary Standards and nationalism. The disintegration of Serbo-Croatian » [« Standards littéraires émergents. Désintégration du serbo-croate »], Actas do I simposio internacional sobre o bilingüismo, Vigo, Université de Vigo, 1997, p. 1103–1113 (consulté le )

- (sh) Mørk, Henning, « Neka pragmatična zapažanja o postojanju srpskohrvatskog jezika jezika »] [« Quelques observations pragmatiques sur l’existence du serbo-croate »], Ostojić, Branislav (dir.), Jezička situacija u Crnoj Gori – norma i standardizacija: radovi sa međunarodnog naučnog skupa, Podgorica 24.-25.5.2007 [« La situation de la langue au Monténégro – norme et standartisation. Travaux du symposium international de Podgorica, 24– »], Podgorica, Académie monténégrine des sciences et des arts, 2008, (ISBN 978-86-7215-207-4), (OCLC 318462699)

- (da) Mørk, Henning, Serbokroatisk grammatik [« Grammaire de la langue serbo-croate »], Århus, Slavisk Institut, Århus Universitet, coll. Arbejdspapirer, no 1, 2002, (OCLC 471591123)

- (cnr) Nikčević, Vojislav, Štokavski dijasistem – norma i kodifikacija [« Le diasystème chtokavien – norme et codification »], Cetinje, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje, 2004

- (en) Nuorluoto, Juhani « The Notion of Diasystem in the Central South Slavic Linguistic Area » [« La notion de diasystème dans l’aire linguistique slave du centre-sud »], communication à Methods XI, XIe conférence internationale sur les méthodes en dialectologie, Université de Joensuu, Finlande, 5- ; en ligne : résumé (consulté le )

- (hr) Pandžić, Zvonko, Hrvatski jezik i metodologijski serbokroatizam [« Langue croate et serbo-croatisme méthodologique », croatia.ch, 2016 (consulté le )

- (sr) Piper, Predrag, « Ni jezici ni kulture nisu nedeljivi » [« Ni les langues ni les cultures ne sont indivisibles »], NIN, (consulté le )

- (sr) Piper, Predrag, « Srpska lingvistička slavistika devedesetih godina 20. veka » [« La slavistique linguistique dans les années ’90 du xxe siècle »], Projekat Rastko, sans date (consulté le )

- (hr) Pliško, Lina « Prilog poznavanju štokavskoga narječja i njegovih dijalekata » [« Contribution à la connaissance du dialecte chtokavien et de ses parlers »], Kolo, no 4, 2004 (consulté le )

- (hu) Radics, Viktória, « Boszniai nyelvlecke » [« Leçon de bosnien »], Lettre, n° 67, 2007/2008 (consulté le )

- (en) Šipka, Danko, Lexical layers of identity in Slavic Languages [« Couches lexicales de l’identité dans les langues slaves »], New York, Cambridge University Press, 2019, (ISBN 978-953-313-086-6), (OCLC 1061308790), (LCCN 2018048005), DOI 10.1017/9781108685795

- (bg) Stoïkov, Stoïko, Българска диалектология [« Dialectologie bulgare »], 4e édition, Sofia, Éditions académiques Marin-Drinov, 2002 (consulté le )

- Thomas, Louis, « L’intraduisible du BCMS », Artyushkina, Olga et Zaremba, Charles (dir.), Propos sur l'intraduisible, nouvelle édition [en ligne], Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2018, (ISBN 9791036523830)

- Thomas, Paul-Louis, « Serbo-croate, serbe, croate..., bosniaque, monténégrin : une, deux..., trois, quatre langues ? », Revue des Etudes Slaves, vol. 66, n° 1, 1994, p. 237–259 (consulté le )

- Thomas, Paul-Louis, « Fonction communicative et fonction symbolique de la langue (sur l’exemple du serbo-croate : bosniaque, croate, serbe) », Revue des Etudes Slaves, vol. 70, n° 1, 1998, p. 27–37 (consulté le )

- Thomas, Paul-Louis, « Le serbo-croate (bosniaque, croate, monténégrin, serbe) : de l’étude d’une langue à l’identité des langues », Revue des études slaves, vol. 74, n° 2, 2002, p. 311-325 (consulté le )

- (en) Trousdale, Graeme, An Introduction to English Sociolinguistics [« Introduction à la sociolinguistique de l’anglais », Edimbourg, Edinburgh University Press, 2010, (ISBN 978-0-7486-2324-2)

- (en) Vitas, Duško et al., The Serbian Language in the Digital Age [« Le serbe à l’époque numérique »], Springer, META-NET White Papers Series, 2012, (ISBN 978-3-642-30754-6) (consulté le )

- (de) Zanelli, Aldo, Eine Analyse der Metaphern in der kroatischen Linguistikfachzeitschrift Jezik von 1991 bis 1997 [« Analyse des métaphores dans la revue linguistique croate Jezik de 1991 à 1997 »], Hamburg, Dr. Kovač, coll. « Studien zur Slavistik », no 41, 2018, (ISBN 978-3-8300-9773-0), (OCLC 1023608613), p. 20-21

- Bibliographie supplémentaire

- (de) Kordić, Snježana, Der Relativsatz im Serbokroatischen [« Propositions relatives en serbo-croate »], Munich, Lincom Europa, coll. Studies in Slavic Linguistics, no 10, 1999, (ISBN 3-89586-573-7), (OCLC 42422661) ; présentation du livre : (en) Relative clauses in Serbo-Sroatian (consulté le )

- (de) Kordić, Snježana, Wörter im Grenzbereich von Lexikon und Grammatik im Serbokroatischen [« Mots dans la zone frontalière du lexique et de la grammaire en serbo-croate »], Munich, Lincom Europa, coll. Studies in Slavic Linguistics, no 18, 2001, (ISBN 3-89586-954-6), (OCLC 47905097), (LCCN 2005530314), (SUDOC 083721398) ; présentation du livre : (en) Summary (consulté le )

- Leclerc, Jacques, Croatie. « La politique linguistique de croatisation », L’aménagement linguistique dans le monde, Québec, CEFAN, Université Laval, dernière mise à jour : (consulté le )

- (en) McLennan, Sean, « Sociolinguistic Analysis of “Serbo-Croatian” » [« Analyse sociolinguistique du serbo-croate), Calgary Working Papers in Linguistics, vol. 18, 1996 (consulté le )

- Thomas, Paul-Louis et Osipov, Vladimir, Grammaire du bosniaque, croate, monténégrin et serbe, Collection de grammaires de l’Institut d’Études Slaves VIII, Institut d’Études Slaves, Paris, 2012

Articles connexes

Liens externes

- BCMS

- (en) Fiche langue du serbo-croate

[hbs]dans la base de données linguistique Ethnologue. - (en) Fiche langue du serbo-croate

[sout1528]dans la base de données linguistique Glottolog. - (en) Sources d'information sur le serbo-croate sur le site de l'OLAC.

- Dictionnaire serbo-croate–français/français-serbo-croate Freelang