Bosnien

Le bosnien (bosanski jezik), parfois appelé bosniaque (bošnjački jezik), est l’une des variétés standard de la langue appelée « serbo-croate » par certains linguistes[2], et par d’autres – « diasystème slave du centre-sud »[3], štokavski jezik « langue chtokavienne »[4], standardni novoštokavski « néochtokavien standard »[5] ou BCMS (bosnien-croate-monténégrin-serbe)[6].

| Bosnien bosanski | |

| Pays | Bosnie-Herzégovine, Serbie, Kosovo, Croatie, Monténégro, Macédoine du Nord, Slovénie, Turquie |

|---|---|

| Nombre de locuteurs | 2,2 millions[1] |

| Typologie | SVO + ordre libre, flexionnelle, accusative, accentuelle, à accent de hauteur |

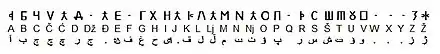

| Écriture | latin, arebica, cyrillique |

| Classification par famille | |

| Statut officiel | |

| Langue officielle | |

| Codes de langue | |

| IETF | bs

|

| ISO 639-1 | bs

|

| ISO 639-2 | bos

|

| ISO 639-3 | bos

|

| Étendue | langue individuelle |

| Type | langue vivante |

| Linguasphere | 53-AAA-g

|

| Glottolog | bosn1245

|

| Échantillon | |

| Article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme (voir le texte en français)

Član 1. Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba da jedno prema drugome postupaju u duhu bratstva. |

|

Du point de vue de la sociolinguistique, le BCMS est une langue Abstand, c’est-à-dire une langue du point de vue de la linguistique comparée aussi[7], commune aux Bosniaques, aux Croates, aux Serbes et aux Monténégrins, ayant pour base son dialecte chtokavien. Du même point de vue sociolinguistique, le bosnien, le croate, le serbe et le monténégrin sont des langues Ausbau, c’est-à-dire des langues seulement de ce point de vue, chacune avec son propre standard, sans être des langues à part du point de vue de la linguistique comparée[8].

La standardisation a commencé dans les années 1990, après le démembrement de la Yougoslavie. Les linguistes qui y travaillent cherchent à différencier son standard des autres surtout en recommandant les synonymes d’origine turque, arabe et persane qui existent dans la langue pour les mots d’origine slave. Comme les autres variétés de la langue commune, le bosnien aussi est langue officielle, avec l’appellation « langue bosnienne »[9].

Controverses autour de l’existence et de l’appellation de la langue bosnienne

Certains linguistes, surtout serbes mais aussi croates, ne prennent pas en compte une langue qu’on puisse appeler « bosnienne ». Le linguiste serbe Pavle Ivić, par exemple, affirme que « la langue parlée par les Serbes est le plus souvent appelée serbo-croate dans la science. Elle est utilisée, en dehors des Serbes, par les Croates et les Musulmans de Bosnie-Herzégovine. […] Cette langue est appelée croate par les Croates et serbe par les Serbes[10]. » Selon la linguiste croate Snježana Kordić, on ne peut parler de manière scientifique que d’une langue unitaire serbo-croate (avec cette appellation traditionnellement adoptée par les milieux académiques), indépendamment de la façon dont l’appellent ses locuteurs, ou du fait que, pour des raisons nationalistes, on parle de quatre langues différentes[11].

La notion de langue bosnienne a été reprise après le démembrement de la Yougoslavie et la formation de l’État indépendant de Bosnie-Herzégovine. L’un des arguments de ceux qui la soutiennent est qu’elle a déjà existé au Moyen Âge. Elle se référait à la langue slave du sud parlée par tous les habitants de la Bosnie et de la Herzégovine et on l’a utilisée avec des interruptions jusqu’à la standardisation du serbo-croate, lorsqu’on a considéré que les Bosniaques musulmans aussi parlaient cette langue. Ils ne nient pas que les Bosniaques, les Serbes et les Croates ont une langue commune, mais les Serbes l’appellent « serbe » et les Croates « croate », des standards à part existant pour ceux-ci. C’est pourquoi un autre argument des Bosniaques est que, n’étant ni Serbes ni Croates, eux aussi ont le droit d’appeler leur langue à leur manière, ce qui donne selon eux « bosnien », et ils entendent par cela « la langue des Bosniaques et de tous ceux qui la ressentent comme leur avec cette appellation »[12].

L’appellation de la langue met devant un dilemme les autorités de Bosnie-Herzégovine, ce qui se reflète, par exemple, dans les documents du système de l’enseignement public, dans lesquels on utilise en tant que nom de discipline parfois bosanski jezik « langue bosnienne »[13], d’autres fois bosanski, hrvatski, srpski jezik (abrégé BHS jezik ou B/H/S jezik) « langue bosnienne, croate, serbe »[14].

Parmi les linguistes non bosniaques qui ont désormais accepté l’idée de quatre standards différents, il y en qui contestent le nom que les linguistes bosniaques (de religion musulmane ou sans religion mais à ascendance musulmane) donnent à leur langue, bosanski jezik « bosnien », terme en relation avec le nom Bosanac « Bosnien »[9]. Ce terme est utilisé également par les Serbes de Bosnie-Herzégovine pour s’auto-identifier, à côté du mot Srbin « Serbe », c’est pourquoi, selon eux, on ne peut appeler cette langue que bošnjački[15], terme dérivé de l’ethnonyme Bošnjak « Bosniaque », appliqué seulement aux Musulmans[16]. Les organisations internationales, elles, ont adopté en anglais le terme Bosnian language correspondant à bosanski jezik[17].

Répartition géographique et statut

Il n’y a pas de données exactes sur le nombre de Bosniaques ni de locuteurs de bosnien. Le nombre de Bosniaques dans le monde est estimé à 1 516 790 par Ethnologue[18] mais, en additionnant les données des recensements, on arrive à 2,2 millions, sans compter la diaspora bosniaque. Même concernant la Bosnie-Herzégovine il n’y a que des estimations. En Serbie, au Monténégro, en Croatie, en Macédoine du Nord et au Kosovo, ils sont présents dans les statistiques des recensements. Parmi ces pays, en Serbie et au Monténégro on indique séparément le nombre de personnes d’ethnie bosniaque et de personnes d’« ethnie musulmane »[19]. Le nombre de locuteurs de bosnien apparaît dans les statistiques de Serbie, du Monténégro et de Croatie, et il y a des différences parfois notables entre ces données et celles concernant l’ethnie, ce qui dénote qu’il y a des Bosniaques qui ont déclaré le serbe ou le croate comme langue maternelle.

| Pays | Nombre de personnes | Statut des personnes |

|---|---|---|

| Bosnie-Herzégovine | 1 871 654 | d’ethnie bosniaque[20] |

| Serbie | 145 278 | d’ethnie bosniaque[21] |

| 22 755 | d’ethnie musulmane[21] | |

| 138 871 | de langue maternelle bosniaque[22] | |

| Monténégro | 53 605 | d’ethnie bosniaque[23] |

| 33 077 | de langue maternelle bosnienne[24] | |

| 19 906 | de langue maternelle bosniaque[24] | |

| Croatie | 31 479 | d’ethnie bosniaque[25] |

| 16 856 | de langue maternelle bosnienne[26] | |

| Slovénie | 21 542 | d’ethnie bosniaque[27] |

| 10 467 | d’ethnie musulmane[27] | |

| Macédoine du Nord | 17 018 | d’ethnie bosniaque[28] |

| Kosovo | 32 430 | locuteurs de bosnien[29] |

En nombre inconnu, il y a aussi des Bosniaques vivant en émigration. La plupart sont partis en Turquie vers la fin du XIXe siècle et surtout vers le milieu du XXe siècle[30].

Le bosnien a des statuts officiels de différents niveaux dans quelques pays :

- En Bosnie-Herzégovine il est langue officielle.

- Au Monténégro, le bosnien est appelé « d’usage officiel »[31].

- En Serbie également il est d’usage officiel dans les localités où au moins 15 % de la population est bosniaque[32]. C’est le cas dans le Sandžak.

- Au Kosovo, le bosnien est « langue officielle au niveau municipal à tous les niveaux prévus par la loi »[33].

En Serbie et au Monténégro, le bosnien est une langue minoritaire reconnue dans un autre sens aussi, étant inscrit dans les documents de ratification par ces pays de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires[17].

Histoire externe

Les débuts de la langue bosnienne sont liés à l’existence de la Bosnie en tant qu’État pratiquement indépendant, bien que vassal du Royaume de Hongrie, de 1154 à 1463, quand elle a été conquise par les Ottomans et incorporée dans leur empire[34].

L’un des documents les plus anciens écrits dans la langue des Slaves du Sud est un accord commercial entre la Bosnie et Dubrovnik, datant de 1189, écrit par le prince régnant de Bosnie, le ban Kulin. C’est considéré comme la charte de l’existence étatique de la Bosnie et, en même temps, comme la première attestation documentaire de la langue bosnienne. Ce document, comme de nombreux ultérieurs, était écrit avec un alphabet appelé bosančica, dérivé de l’alphabet cyrillique. On suppose que l’écriture bosančica date du Xe siècle ou du XIe siècle. Elle a été utilisée jusqu’au XVIIe siècle, ayant une variante pour les documents officiels et une autre, cursive, pour l’écriture plus rapide.

Au début de la période ottomane, qui a duré jusqu’en 1878, une grande partie de la population de la Bosnie, patarins[35], catholiques et orthodoxes, est devenue musulmane[36], ce qui a fortement influencé la culture de cette population et, dans une certaine mesure, sa langue aussi. L’écriture bosančica cursive a continué dans deux variantes, l’une appelée manastirska « de monastère », utilisée par les moines franciscains, et l’autre, nommée begovica « celle des bey, employée par l’élite musulmane. En parallèle, on a aussi utilisé l’alphabet arabe adapté à l’écriture du bosnien.

Les lettrés musulmans écrivaient des ouvrages religieux et scientifiques en arabe, des œuvres littéraires en persan et aussi, dans une moindre mesure, en turc, les documents officiels étant rédigés en turc également. Dans le même temps, pendant trois siècles et demie il a existé une littérature en bosnien écrit avec l’alphabet arabe, consistant surtout en poèmes religieux, mais aussi en œuvres inspirées de la littérature orale du peuple. L’un des représentants importants de cette littérature était Muhamed Hevaji Uskufi, qui est aussi l’auteur du premier travail lexicographique bosnien, un glossaire bosnien-turc rimé, datant de 1631.

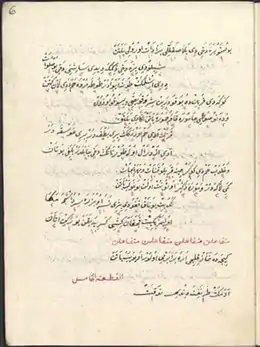

1878 est l’année de début de la domination de l’Empire Austro-Hongrois sur la Bosnie-Herzégovine. C’est alors qu’on a entrepris de manière systématique les premières tentatives de créer une nationalité bosniaque et, en parallèle, de standardiser le bosnien. Par exemple, une grammaire du bosnien est paru en 1890[37]. Les écrivains de cette période, groupés sous la dénomination de « Renaissance bosniaque » (les poètes Safvet-beg Bašagić et Musa Ćazim Ćatić, le conteur Edhem Mulabdić, etc.) écrivaient dans une langue plus proche du croate que du serbe. À cette époque, c’est l’alphabet latin employé pour le croate qui s’est généralisé pour le bosnien aussi.

Après la Première Guerre mondiale, à l’époque yougoslave, les Bosniaques n’ont pas été considérés comme une narod « nation » à part, comme l’étaient les Serbes et les Croates, jusqu’en 1971. Alors on leur a attribué ce statut sous le nom de Muslimani, mais officiellement, leur langue aussi était le serbo-croate. À partir des années 1970, dans un contexte où des intellectuels croates commençaient à mettre en question l’idée de langue serbo-croate, chez des intellectuels bosniaques aussi on a vu apparaître la revendication de certaines spécificités liées à la tradition culturelle musulmane.

Après la dissolution de la Yougoslavie et la création de l’État de Bosnie-Herzégovine, le bosnien est devenu langue officielle et on a entrepris des actions pour sa standardisation[38]. L’écriture du bosnien avec l’alphabet latin est même devenue officielle conformément à la constitution de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine[9].

La dénomination « langue bosnienne »

L’un des arguments de ceux qui considèrent le bosnien comme une langue à part est l’utilisation de la dénomination bosanski jezik au cours de l’histoire. En effet, elle a longtemps été utilisée pour la langue parlée par la population de l’actuelle Bosnie-Herzégovine, puis abandonnée pendant quelque temps, pour réapparaître, redisparaître et réapparaître de nouveau.

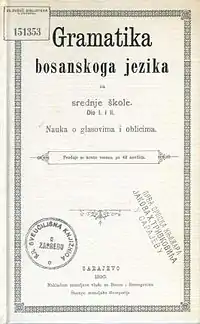

On trouve une attestation de ce terme par exemple dans l’ouvrage Histoire des langues écrites du voyageur byzantin Constantin Philosophe, de 1300. Un autre document, de 1436, mentionne un duc de la région de Kotor qui amena une jeune fille décrite comme « une femme bosniaque, hérétique, appelée en langue bosnienne Djevena ». Les lettrés bosniaques qui écrivaient en d’autres langues affirmaient que leur langue maternelle était le bosnien. Les lettrés catholiques aussi utilisaient cette dénomination. On en voit un exemple sur la page de titre d’un manuel scolaire de calcul de 1827, traduit du latin par un moine franciscain.

Vers le milieu du XIXe siècle, quand l’idée yougoslave est apparue et celle de la standardisation de la langue commune des Bosniaques, des Croates, des Serbes et des Monténégrins, le terme « langue bosnienne » a été abandonné. Il a été repris et utilisé systématiquement dans la période de la domination austro-hongroise, puis réabandonné à l’époque de la première Yougoslavie et de la Yougoslavie communiste, pour être de nouveau employé à partir des années 1990.

Particularités du bosnien par rapport au serbe et au croate

L’idée de langue bosnienne a amené celle de la nécessité de sa standardisation en une forme qui l’individualise autant que possible par rapport au serbe et au croate. La standardisation n’est pas achevée, étant un processus complexe à cause de certaines divergences entre linguistes concernant les particularités du bosnien à introduire dans le standard, ainsi que du manque de coordination dans leur activité. Il y a aussi une opinion selon laquelle la réalité de l’usage de la langue, qui ne tient pas compte des standards, est négligée, et que certains linguistes se rendent coupables d’un purisme injustifié lors de l’élaboration du standard[40].

Généralement, les traits structurels (phonologiques, morphologiques et syntaxiques) du bosnien sont communs avec le croate, avec le serbe ou avec les deux, tous les trois étant basés sur le dialecte chtokavien du diasystème slave du centre-sud. La standardisation du bosnien se fait à partir de l’usage langagier des Bosniaques. Damir Mustabašić constate que par rapport au serbe et au croate, c’est cet usage qui est le plus proche du serbo-croate[41].

Selon le linguiste Dževad Jahić, on peut considérer comme des particularités bosniennes[42]:

- des traits dialectaux, ceux des parlers chtokaviens de Bosnie-Herzégovine (notés ci-après par P) ;

- des traits du registre familier des Bosniaques (F) ;

- des traits de la langue littéraire des écrivains bosniaques (L) ;

- des traits communs aux Bosniaques en général (C).

Phonétique et prosodie

Seraient typiquement bosniens les traits phonétiques suivants :

- (C) La consonne [h] est fréquente, conservée dans les mots d’origine turque, contrairement au serbe et au croate qui l’ont perdue dans les mêmes mots. Les Bosniaques l’introduisent dans des mots slaves aussi. Exemples :

- mahrama « foulard » (mot turc d'origine arabe), (sr) (hr) marama ;

- hudovica « veuve » (mot slave), (sr) (hr) udovica ;

- hrvati se « se battre » (mot slave), (sr) (hr) rvati se ;

- mehko « mollement » (adverbe) (mot slave), (sr) (hr).

- (P, F) On ne prononce pas deux consonnes affriquées : č (réduite à ć) et dž (réduite à đ) :

- ćetiri « quatre », (sr) (hr) četiri ;

- đemper « pull », (sr) (hr) džemper.

- (P, L) Les consonnes géminées des mots orientaux sont conservées : Allah, Muhammed.

- (P) Les groupes de consonnes dn, dnj et dl se réduisent à la deuxième consonne, qui peut ou non devenir géminée :

- glan(n)a « affamée », (sr) (hr) gladna ;

- zanj(nj)i « de derrière », (sr) (hr) zadnji ;

- ol(l)eti « (il/elle) s’envole », (sr) (hr) odleti.

- (P) Le groupe št devient šć: kliješća « pince », (sr) klešta, (hr) kliješta[43].

- (P) Il y a des formes non palatalisées par rapport à leurs variantes serbes et croates :

- pojti « partir », (sr) (hr) poći ;

- dojde « (il/elle) vient », (sr) (hr) dođe.

En prosodie, on remarque les phénomènes suivants :

- (C) Dans les syntagmes à préposition, le passage de l’accent sur la préposition est plus fréquent en bosnien qu’en serbe et en croate : u Bosni « en Bosnie » prononcé ['ubosni] au lieu de (sr) (hr) [u'bosni][44].

- (C) Les voyelles posttoniques (situées après la syllabe accentuée) longues, prononcées autrefois comme telles dans tout le diasystème slave du centre-sud, se conservent en bosnien, par rapport au serbe et au croate, où elles ont tendance à se raccourcir :

- momaka [mo'ma:ka:] « des gars » (génitif), (sr) (hr) [mo'ma:ka] ;

- pjeva [pjeva:] « (il/elle) chante », (sr) [peva] (hr) [pjeva].

Grammaire

(P, F) Dans le domaine de la déclinaison, on peut remarquer le génitif avec la préposition s au lieu de l’instrumental :

- s vode « avec de l’eau », (sr) (hr) s vodom ;

- s nje « avec elle », (sr) (hr) s njom.

Il y a certaines formes et utilisations spécifiques de pronoms, par exemple :

- (C) njojzi « à lui, à elle » (datif), (sr) (hr) njoj ;

- (P, F) vȁs « tout » (adjectif indéfini), (sr) (hr) sav ;

- l’utilisation du datif éthique du pronom personnel de la 1re personne du singulier : Kako si mi? « Comment vas-tu ? » (littéralement « Comment m’es-tu ? »)[45].

Dans le domaine du verbe :

- (P, F) la forme brève de l’infinitif utilisée non seulement pour former le futur, mais aussi indépendamment : radit « faire », (sr) (hr) raditi ;

- (P, L) certaines formes au présent de l’indicatif : znadem « je sais », (sr) (hr) znam ;

- (P, F) une forme spécifique du conditionnel passé utilisée pour exprimer une action fréquente : ja bih uradi « je faisais », (sr) (hr) ja bih uradio ;

- l’utilisation du passé simple, nommé aorist dans les grammaires du diasystème, plus fréquente qu’en serbe et en croate : Odoh! « Je m’en vais ! », Rekoh ti ja! « Je te l’avais bien dit ! »[45].

(P, L) Des adverbes spécifiques :

- namah « aussitôt », (sr) (hr) odmah ;

- vazda « toujours », (sr) uvek (hr) uvjek.

Lexique

Il y a certaines particularités lexicales communes aux Bosniaques. La plus importante est la quantité d’emprunts au turc (certains arabes ou perses à l’origine) plus grande qu’en serbe et surtout qu’en croate. De tels mots sont, par exemple, zar « voile » (porté par les femmes musulmanes), avlija « cour », ćilim « tapis.

Les Bosniaques conservent aussi des mots slaves devenus archaïques en serbe et en croate :

- hititi « jeter », (sr) (hr) baciti ;

- turiti « mettre », (sr) (hr) staviti ;

- dosle « jusque-là » (adverbe de temps), (sr) (hr) dosada.

Selon le linguiste Ibrahim Čedić, les Bosniaques utilisent des mots en deux variantes, serbe et croate, et le standard bosnien devrait retenir les deux : (sr) takođe – (hr) također « aussi », (sr) intervenisati – (hr) intervenirati « intervenir », (sr) porodica – (hr) obitelj « famille »[46].

Notes et références

- Donnée représentant la somme des données des recensements où on a pris en compte les Bosniaques.

- Par exemple Kordić 2004, Greenberg 2004, Mørk 2008 (p. 295), Gröschel 2009 (p. 350), Šipka 2019 (p. 206).

- Par exemple Brozović 1998, Lončarić 2010, Mønnesland 1997 (p. 1103), Matasović 2001, (p. 123), Nuorluoto 2002.

- Voir le site Štokavski jezik

- Appellation mentionnée par Kordić 2009 pour la rejeter.

- Appellation adoptée par Thomas 2018, par exemple.

- Selon, par exemple, Kloss 1967, (p. 31), Kordić 2004 (p. 36), Mørk 2008 (p. 295), Bunčić 2008 (p. 89), Zanelli 2018 (p. 20-21).

- Voir au sujet de la discussion autour du statut de ces variétés et de leur dénomination, l’article Serbo-croate.

- La Constitution de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine, partie du pays qui est majoritairement bosniaque et croate, stipule dans la partie I, à l’article 6 : Službeni jezici Federacije su bosanski jezik i hrvatski jezik. Službeno pismo je latinica. « Les langues officielles de la Fédération sont le bosnien et le croate. L’écriture officielle est en alphabet latin. » (consulté le 6 novembre 2019).

- (sr) Književni jezik kao instrument kulture i produkt istorije naroda [« La langue littéraire en tant qu’instrument de la culture et produit de l’histoire de la nation »] (consulté le 6 novembre 2019).

- Kordić, 2010.

- Charte de la langue bosnienne.

- Par exemple dans Nastavni plan i program (…) za škole koje realiziraju nastavu na bosanskom jeziku (Plan et programmes d’enseignement pour les écoles qui effectuent l’enseignement en bosnien), Travnik, Ministère de l’éducation, de la science, de la culture et des sports du Canton de Bosnie centrale, 2014, chapitre « Langue et littérature bosniennes », p. 13 (consulté le 6 novembre 2019).

- Par exemple sur le site de la Faculté de l’éducation de l’Université de Travnik (consulté le 6 novembre 2019).

- (sr) Tri pitanja i tri odgovora [« Trois questions et trois réponses »], Résolution de la Commission pour la standardisation de la langue serbe n° 1 du 16 février 1998 (consulté le 6 novembre 2019).

- Pour éviter d’utiliser l’un ou l’autre des termes, la Constitution de la République serbe de Bosnie formule comme ceci: Službeni jezici Republike Srpske su: jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda « Les langues officielles de la République serbe sont : la langue du peuple serbe, la langue du peuple bosniaque et la langue du peuple croate. » (consulté le 6 novembre 2019).

- (en) States Parties to the European Charter for Regional or Minority Languages and their regional or minority languages (« États parties à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et leur langues régionales ou minoritaires »), mis à jour le 1er août 2022 (consulté le 14 mars 2023).

- Ethnologue, Bosnian (consulté le 6 novembre 2019).

- La notion d’« ethnie bosniaque » n’est utilisée que depuis l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Auparavant, en ex-Yougoslavie, c’est la notion de « nation musulmane » qui était officielle, c’est pourquoi certains Bosniaques se déclarent d’ethnie musulmane.

- Cf. The World Factbook, CIA, 2016, où la donnée apparaît sous la forme 48,4% de la population totale estimée en 2015 à 3 867 055 d’habitants (consulté le 6 novembre 2019).

- (sr) Données du recensement de 2011, p. 21 (consulté le 6 novembre 2019). À noter que le recensement n’a pas été effectué par les autorités serbes au Kosovo aussi. Il y a été fait par les autorités locales.

- (sr) Données du recensement de 2011, p. 16 (consulté le 6 novembre 2019).

- (cnr) Données du recensement de 2011, p. 6 (consulté le 6 novembre 2019).

- (cnr) Données du recensement de 2011, auquel on a pu déclarer la langue maternelle par l’une ou l’autre dénomination (p. 10) (consulté le 6 novembre 2019).

- (hr) Données du recensement de 2011 – La population par ethnie (consulté le 6 novembre 2019).

- (hr) Données du recensement de 2011 – La population par langue maternelle (consulté le 6 novembre 2019).

- (en) Données du recensement de 2002 (consulté le 6 novembre 2019).

- (en) Données du recensement de 2002, p. 34 (consulté le 6 novembre 2019).

- CIA, The World Factbook, page Kosovo (consulté le 6 novembre 2019). La donnée est présente sous la forme 1,7 % de la population totale de 1 907 592 personnes.

- Jahić 1999, p. 81.

- (en) Constitution du Monténégro, art. 13 (consulté le 6 novembre 2019).

- (sr) Loi concernant l’usage officiel des langues et des écritures, art. 11 (consulté le 6 novembre 2019).

- (en) Constitution du Kosovo, art. 5 (consulté le 14 mars 2023).

- Section d’après Ustamujić, s.a.

- Edina Bozoky, « Patarins », sur universalis.fr

- (bs) Gábor Ágoston et Alan Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire, Infobase Publishing, (lire en ligne), p. 146

- Gramatika bosanskoga jezika (Grammaire du bosnien) de 1890. (consulté le 6 novembre 2019).

- Par des ouvrages tels que Isaković 1993, Halilović 1996, Halilović 1998, Jahić 2000, etc.

- Calcul pour la première et la deuxième année d’école, traduit du latin en bosnien par le père Ambroz Matić de l’Ordre de Saint François […]

- Selimović 2015.

- Mustabašić 2011, p. 37.

- Section d’après Jahić 1999, p. 219-220, sauf les informations de sources indiquées à part. Les exemples serbes et croates proviennent de dict.com, Lingea (consulté le 6 novembre 2019), et de Hrvatski jezični portal (Portail linguistique croate) respectivement (consulté le 6 novembre 2019).

- Mustabašić 2011 (p. 38) remarque que chez les Bosniaques on trouve les deux variantes.

- Browne et Alt 2004, p. 17.

- Midhat Riđanović, cité par Mustabašić 2011, p. 22.

- Cité par Mustabašić 2011, p. 16.

Voir aussi

Sur la langue commune

- (hr) Brozović, Dalibor, « Organska podloga hrvatskoga jezika » [« La base organique de la langue croate »], Hrvatski jezik (La langue croate), Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1998 (consulté le )

- (de) Bunčić, Daniel, « Die (Re-)Nationalisierung der serbokroatischen Standards » [« (Re)nationalisation des standards serbocroates »], Kempgen, Sebastian (dir.) Deutsche Beiträge zum 14. Internationalen Slavistenkongress, Ohrid, 2008 [« Participations allemandes au 14e Congrès international des slavistes, Ohrid, 2008 »], Munich, Otto Sagner, coll. Welt der Slaven, 2008, (OCLC 238795822), p. 89-102 (consulté le )

- (en) Greenberg, Robert D., Language and Identity in the Balkans : Serbo-Croatian and its Disintegration] [« Langue et identité dans les Balkans : le serbo-croate et sa désintégration »], Oxford, Oxford University Press, 2004 ; en ligne : Introduction (consulté le )

- (de) Gröschel, Bernhard, Das Serbokroatische zwischen Linguistik und Politik [« Le serbo-croate entre linguistique et politique »], Munich, Lincom Europa, coll. Studies in Slavic Linguistics, no 34, 2009, (ISBN 978-3-929075-79-3), (OCLC 428012015) ; en ligne : Table des matières du livre (consulté le )

- (en) Kloss, Heinz, « Abstand languages and Ausbau languages » [« Langues abstand et langues ausbau »], Anthropological Linguistics, vol. 9, no 7, 1967, p. 29–41 (consulté le )

- Kordić, Snježana, « Le serbo-croate aujourd’hui : entre aspirations politiques et faits linguistiques » Revue des études slaves, vol. 75, no 1, 2004, (ISSN 0080-2557), (OCLC 754207802), DOI 10.3406/SLAVE.2004.6860, p. 31-43 (consulté le )

- (sh) Kordić, Snježana, « Policentrični standardni jezik » [« Langue standard pluricentrique »], Badurina, Lada, Pranjković, Ivo et Silić, Josip (dir.), Jezični varijeteti i nacionalni identiteti [« variétés de langue et identités nationales »], Zagreb, Disput, 2009, (ISBN 978-953-260-054-4), (OCLC 437306433), p. 83-108 (consulté le )

- (sh) Kordić, Snježana, Jezik i nacionalizam [« Langue et nationalisme »], Zagreb, Durieux, coll. Rotulus Universitas, 2010, (ISBN 978-953-188-311-5), (OCLC 729837512), (LCCN 2011520778), DOI 10.2139/ssrn.3467646, (SUDOC 17473820X) (consulté le )

- (hr) Lončarić, Mijo, « Odnosi među standardnim jezicima » [« Les relations entre langues standards »], Virtualni Časopis, Znanstveni institut Gradišćanskih Horvatov, (première publication : ) (consulté le )

- (hr) Matasović, Ranko, Uvod u poredbenu lingvistiku [« Introduction à la linguistique comparée »], Zagreb, Matica hrvatska, 2001

- (sh) Mørk, Henning, « Neka pragmatična zapažanja o postojanju srpskohrvatskog jezika jezika »] [« Quelques observations pragmatiques sur l’existence du serbo-croate »], Ostojić, Branislav (dir.), Jezička situacija u Crnoj Gori – norma i standardizacija: radovi sa međunarodnog naučnog skupa, Podgorica 24.-25.5.2007 [« La situation de la langue au Monténégro – norme et standartisation. Travaux du symposium international de Podgorica, 24– »], Podgorica, Académie monténégrine des sciences et des arts, 2008, (ISBN 978-86-7215-207-4), (OCLC 318462699)

- (en) Mønnesland, Svein, « Emerging Literary Standards and nationalism. The disintegration of Serbo-Croatian » [« Standards littéraires émergents. Désintégration du serbo-croate »], Actas do I simposio internacional sobre o bilingüismo, Vigo, Université de Vigo, 1997, p. 1103–1113 (consulté le )

- (en) Nuorluoto, Juhani « The Notion of Diasystem in the Central South Slavic Linguistic Area » [« La notion de diasystème dans l’aire linguistique slave du centre-sud »], communication à Methods XI, XIe conférence internationale sur les méthodes en dialectologie, Université de Joensuu, Finlande, 5- ; en ligne : résumé (consulté le )

- (en) Šipka, Danko, Lexical layers of identity in Slavic Languages [« Couches lexicales de l’identité dans les langues slaves »], New York, Cambridge University Press, 2019, (ISBN 978-953-313-086-6), (OCLC 1061308790), (LCCN 2018048005), DOI 10.1017/9781108685795

- Thomas, Louis, « L’intraduisible du BCMS », Artyushkina, Olga et Zaremba, Charles (dir.), Propos sur l'intraduisible, nouvelle édition [en ligne], Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2018, (ISBN 9791036523830)

- (de) Zanelli, Aldo, Eine Analyse der Metaphern in der kroatischen Linguistikfachzeitschrift Jezik von 1991 bis 1997 [« Analyse des métaphores dans la revue linguistique croate Jezik de 1991 à 1997 »], Hamburg, Dr. Kovač, coll. « Studien zur Slavistik », no 41, 2018, (ISBN 978-3-8300-9773-0), (OCLC 1023608613), p. 20-21

Sur le bosnien

- (bs) Halilović, Senahid, Bosanski jezik [« La langue bosnienne »], Baština, Sarajevo, 1998

- (bs) Halilović, Senahid, Pravopis bosanskoga jezika [« Orthographe de la langue bosnienne »], Preporod, Sarajevo, 1996 (consulté le )

- (bs) Isaković, Alija, Rječnik karakteristične leksike u bosanskome jeziku [« Dictionnaire du lexique spécifique de la langue bosnienne »], Wuppertal, Bambi, 1993

- (bs) Jahić, Dževad A., Bosanski jezik u 100 pitanja i 100 odgovora [« Le bosnien en 100 questions et 100 réponses »], Sarajevo, Ljiljan, 1999 (consulté le )

- (bs) Jahić, Dževad, Gramatika bosanskoga jezika [« Grammaire de la langue bosnienne »], Dom štampe, Zenica, 2000

- (bs) Mustabašić, Damir, Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika: opšti/opći aspekti, fonetika, fonologija, prozodija [« Points de vue sur les relations entre bosnien/bosniaque, croate et serbe »], présentation à l’Institut de slavistique de l’Université de Graz (Autriche), 06.12.2011 (consulté le )

- (bs) Povelja o bosanskom jeziku [« Charte de la langue bosnienne »], 2002 (consulté le )

- (bs) Selimović, Amila, « Glavna pitanja bosanskog jezika » [« Problèmes principaux de la langue bosnienne »], Školegium, revue en ligne de pratique scolaire, 19.03.2015 (consulté le )

- (bs) Ustamujić, Elbisa, « Bosanski jezik – povijesna paradigma kontinuiteta kulturne i nacionalne samobitnosti Bošnjaka » [« Le bosnien – paradigme historique de la continuité de la spécificité culturelle et nationale des Bosniaques »], s.a. (consulté le )

Bibliographie supplémentaire

- (bs) « Bosanski jezik: historijske cinjenice, gramatika, razlike » [« Le bosnien : faits historiques, grammaire, différences »] (consulté le )

- (bs) Halilović, Senahid, Gnijezdo lijepih riječi [« Nid des beaux mots »] (orthographe et culture de la langue) (consulté le )

- (bs) Rizvić, Muhsin, Bosna i Bošnjaci. Jezik i pismo [« La Bosnie et les Bosniaques. Langue et écriture »], Sarajevo, Preporod, 1996 (consulté le )

- (en), (bs) The Oslo Corpus of Bosnian Texts [« Corpus de textes bosniens de l’Université d’Oslo »] (consulté le )

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (bs) Gramatika bosanskoga jezika za srednje škole. Dio I. i II. Nauka o glasovima i oblicima [« Grammaire du bosnien pour les lycées, 1re et 2e parties. La science des sons et des formes »], Sarajevo, Éditions du gouvernement régional de la Bosnie-Herzégovine, 1890 (consulté le )

- (bs)(en) Langues d’Europe. Le bosnien (avec des enregistrements sonores d’énoncés usuels) (consulté le )

- rjecnik.ba (dictionnaire multilingue) (consulté le )