Cinabre (pigment)

Le cinabre est un pigment de teinte rouge vermillon obtenu par broyage et lévigation (lavage) de l’espèce minérale de sulfure de mercure(II)[n 1].

À la suite des Gréco-égyptiens[2], des Chinois[3] et des Arabes, les alchimistes européens[n 2] ont commencé, à synthétiser du sulfure de mercure, à partir de soufre et de mercure. Ce cinabre de synthèse, appelé aussi vermillon, d’un rouge intense, sera employé pour enluminer les manuscrits à partir du XIe siècle.

Le cinabre naturel a été employé dès l’époque Néolithique en peinture murale à Çatal Höyük en Anatolie au VIIIe-VIIe millénaire av. J.-C. puis dans de nombreuses régions d’Eurasie et d’Amérique jusqu’à l’époque moderne. L’histoire de l’utilisation du cinabre s’est déroulée sur une dizaine de millénaires, d’un bout à l’autre de la Terre et dans des cultures dissemblables. Malgré un assemblage hétérogène de phénomènes relativement indépendants, la fonction de ces emplois peut s’organiser suivant plusieurs grandes lignes de force. La poudre d’un rouge intense du cinabre se trouve impliquée dans :

- les rituels funéraires

- les quêtes spirituelles de Longue vie et les recherches alchimiques

- les usages thérapeutiques

- la production d’œuvre d’art

Le rouge intense du cinabre est porteur de valeurs symboliques, pouvant varier selon les époques et les cultures mais s’organisant toujours autour des thèmes de l’Immortalité, de la Vie et de la Mort, du Sang et de la Majesté. D'un fonctionnement purement symbolique au Néolithique, le cinabre va ensuite s’inscrire avec l’apparition de l’écriture, dans des courants de pensée structurant comme l’alchimie et la médecine. L’usage artistique du pigment dans la peinture et la décoration ne cessera de s’affirmer, jusqu’à ce que la révolution chimique de la fin du XVIIIe siècle ne porte un coup dur sinon fatal à la dimension alchimique et médicale. Finalement la fonction artistique s'épuisera d'elle-même en raison de la prise de conscience de la toxicité du mercure.

Fabrication

Jadis, pour fabriquer son pigment de cinabre, le peintre devait procéder en six étapes[n 3], suivant une méthode déjà décrite par Vitruve un siècle avant l’ère commune[n 4] :

- concasser le minerai de cinabre dans un mortier en acier jusqu’à obtenir des granules

- broyer ensuite ceux-ci finement sur le porphyre (de la molette) pour obtenir une poudre

- disperser la poudre dans un récipient d’eau, laisser décanter deux à trois jours (lévigation)

- puis faire sécher la poudre déposée sur le fond

- et la mélanger à un liant

Le processus était long, difficile et coûteux. Il fallait purifier le minerai puis l’amener à la granulométrie voulue pour obtenir le rouge recherché. « Posez le sur la plaque…et broyez le avec de l’eau claire autant que vous pouvez ; si vous le broyiez chaque jour pendant vingt ans, la couleur deviendrait plus délicate et élégante », conseille Cennino Cennini[4] au XIVe siècle.

Dans les fresques en extérieur, le cinabre avait de plus tendance à virer au noir. L’architecte romain Vitruve[5] attribuait ce phénomène à l’action de la lumière. Il recommandait, pour l’éviter, d’enduire la fresque de cire. Actuellement, on interprète ce noircissement par le passage de α-cinabre rouge au β-cinabre noir mais aussi par la formation de composé chloré de mercure[6]. La lumière, le chlore, et l’humidité sont les facteurs critiques d’induction d’altération dans les pigments HgS des fresques.

Les pigments de sulfure de mercure naturels ou de synthèse, quoique presque insolubles dans l’eau, sont toxiques : ils ne doivent être chauffés sous aucun prétexte car les vapeurs de mercure qu'ils libèrent sont très toxiques par inhalation. L’Union européenne a signé la convention de Minamata de 2013 et par le règlement (UE) 2017/852 du 17 mai 2017 relatif au mercure, l'UE traite tous les produits et minerais contenant du mercure comme des déchets devant être éliminés[7].

Histoire

Pendant des millénaires, le rouge intense du pigment de cinabre fascina les hommes qui lui trouvèrent de multiples usages, allant de la confection d’œuvres artistiques, d’usages rituels ou de substances médicamenteuses. Le cinabre fut utilisé comme pigment pour la confection de décors de céramiques, de peintures murales, de peintures artistiques, d’encre, de substances médicamenteuses ou comme substance rituelle lors de cérémonies religieuses voire d’élixir d’immortalité.

Les premiers usages de pigments par les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique se trouvent en Europe occidentale[8] - [9], sur les parois peintes des grottes de Chauvet (c. 35 000 avant le présent AP), Cosquer (c. 23 000 AP), Lascaux (c. 18 500 AP) ou d'Altamira (c. 14 500 AP). Ces peintures, semblent avoir été réalisées avec des pigments minéraux d'ocre et des pigments charbonneux. Les rouges viennent le plus souvent de l’hématite (Fe2O3), un des minerais de fer les plus répandus en Europe[10].

Au Néolithique

Les gisements de cinabre les plus importants sont liés à l’activité volcanique[11]. La poudre de cinabre est donc une substance rare, en général non disponible localement, qui n'a pu être mobilisée qu’une fois que la révolution néolithique ait marqué la transition des chasseurs-cueilleurs aux sociétés agricoles plus opulentes (datée de 10 500 à 6 000 ans av. J.-C.), selon Asouti[12].

..jpg.webp)

La région du Levant a fourni plusieurs sites archéologiques attestant des premières utilisations d'un pigment rouge intense à base de cinabre. On en a trouvé d'abord sur un crâne surmodelé de Kfar-Hahoresh (8200-7000 av. J.-C.) (actuellement en Israël), couvert d'un enduit peint avec du cinabre[13], alors que les gisements les plus proches sont dans la zone volcanique d'Anatolie. Mais le site néolithique le plus important est celui de Çatal Höyük[9] (7500-4300 av. J.-C.), dans la plaine de Konya en Anatolie, où des traces de cinabre ont été retrouvées sur le squelette et le crâne de plusieurs défunts et dans des peintures murales de sanctuaire. Les pigments rouges des peintures étaient généralement obtenus avec de l'ocre parfois mélangé avec du cinabre, pour renforcer l'intensité et le brillant du rouge vermillon.

En Europe, l'utilisation de pigment rouge de cinabre a été identifiée dans divers sites archéologiques du Néolithique et du Chalcolithique, en particulier dans deux régions réputées pour leurs mines de cinabre : l'Espagne et la Serbie. Sur le site de mines de silex, à Casa Montero, au sud-est de Madrid, a été trouvé au fond d'un puits d'extraction une lame de silex couverte d'un fin film de cinabre[14], daté entre 5300 et 5200 av. J.-C. Citons encore sur le site de La Pijotila à l'ouest de Mérida, l’identification de pigment de cinabre dans une tombe à tholos, ou les concentrations importantes de cinabre dans la région d'Almadén (Ciudad Real), une des régions les plus riches en mines de cinabre au monde auxquelles l'encyclopédiste romain Pline a fait référence au premier siècle. L'exploitation des mines d'Almadén aurait commencé au VIIIe siècle av. J.-C.

L'autre grand témoin néolithique de l'usage du cinabre se trouve dans les sites de la culture de Vinča dans les Balkans (actuelle Serbie). Le cinabre trouvé sur des tessons de poterie provenait probablement de la mine de Šuplja Stena sur le mont Avala, situés à une vingtaine de kilomètres. Sur le site de Pločnik, plus au sud, l'analyse par micro-XRF[15] de la poudre rouge trouvé dans un récipient et sur le décor d'une figurine a permis d'assurer que le cinabre était utilisé vers 5000 av. J.-C., ce qui constitue l'utilisation la plus ancienne de la culture Vinča.

En Chine, le plus ancien usage connu de cinabre a été découvert dans la culture de Yangshao moyenne (仰韶文化) datant des années 4000 à 3500 av. J.-C., dans la région du fleuve Jaune. La fouille d'un grand établissement semi-souterrain avec un toit de 204 m2, a dégagé un sol couvert d'un mélange d'argile et de poudre de coquillages. Le sol et les murs étaient enduits d'un pigment rouge qui s'est révélé être du cinabre. Cette structure était probablement destinée à accueillir des cérémonies rituelles[16]. À cette époque du Néolithique moyen, le cinabre était communément utilisé comme pigment rouge pour peindre les poteries et comme substance rituelle éparpillée autour du défunt.

À l'âge du bronze

Le début de l’âge du bronze correspond à l’émergence de l’État et d’une civilisation urbaine en Mésopotamie (à partir de 3 000 av. J.-C.) puis en Égypte. Les premières écritures, en cunéiforme pour le sumérien et en hiéroglyphe pour l’égyptien ancien apparaissent simultanément vers 3 300 av. J.-C. Les documents écrits vont permettre de donner l’arrière-plan culturel de la création artistique.

Dans l’Égypte antique, les ocres rouges (oxydes de fer anhydres) sont très courants surtout à Tell el-Amarna, le réalgar (sulfure d’arsenic) rouge-orangé est attesté au Nouvel Empire (1552 à 1070 av. J.-C.) et le rouge éclatant du cinabre n’apparaît qu’à la Basse époque[17]. Tout au long du Ier millénaire avant notre ère, les Égyptiens font venir du cinabre d’Espagne. L’utilisation est attestée en Basse époque[18] (-750 à -332) et au début de l’époque gréco-romaine, en écriture sur papyrus (Papyrus de Nesmin)[19]. Dans l’Égypte des Ptolémées (-323, -23), il a été également trouvé dans la nécropole d'Anfouchi à Alexandrie des fragments d’os brûlés provenant de crémation qui étaient tout moucheté de rouge. L’analyse a montré qu’il s’agissait de cinabre[20]. Du cinabre a aussi été identifié sur les portraits du Fayoum.

En Chine à l'Âge du bronze (1500-350 av. J.-C.)[n 5], le cinabre accompagnait les funérailles des élites chinoises. On le trouve autour des squelettes des tombes à Erlitou (Henan) et Taosi (Shanxi)[16]. La tombe de la dame Fu Hao, décédée vers 1 200 av. J.-C., possédait encore tout son mobilier. Des traces de cinabre ont été trouvées à l’emplacement du cercueil et sur des objets en jade[21]. Recouvrir les tombes et les cadavres de pigment rouge avait pour fonction de repousser les démons[22].

L’usage funéraire du cinabre, très important à l’âge du bronze s’est poursuivi jusque sous la dynastie Qin (221 à 206 av. J.-C.). Son fondateur, l’empereur Qin Shi Huang était obsédé par l’idée de la mort et chercha désespérément à obtenir un élixir d’immortalité. Dans l’immense mausolée qu’il se fit construire, il repose entouré de fonctionnaires et d’une armée d’argile, de près de huit mille statues de soldats et chevaux en terre cuite. Les soldats étaient recouverts d’une laque brun foncé, puis ils recevaient de deux à trois couches de pigments de cinabre, malachite, azurite, de blanc os et de « violet Han »[23]. Ce qui suppose l’utilisation de cinq tonnes de pigment de sulfure de mercure et de quelque 25 tonnes de minerai brut de cinabre, d’après les calculs de Chen[24]. En prenant en compte tous les usages sous les Qin, il a fallu selon Chen (cf. Table 1), pouvoir mobiliser en quelques décennies, la masse considérable de 200 tonnes de pigment (HgS) et 1 000 tonnes de minerai. Les mines se trouvaient dans la partie est du Sichuan et dans la région des Qinling au Shaanxi.

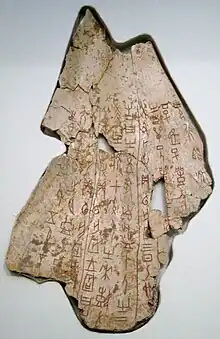

Le cinabre apparaît aussi dans la méthode la plus pratiquée de divination sous les Shang (-1500, -1046) et les Zhou (-1045, -256) : la pyro-ostéomancie[25]. Celle-ci consistait à brûler un support en os jusqu’à l’apparition de craquelures qui avaient valeur de signes divinatoires à interpréter. À partir des années 1 300 av. J.-C., une courte inscription en caractères jiǎgǔwén (甲骨文, littéralement « écriture ossécaille ») rendant compte de la divination est gravée sur l'os. Le cinabre était appliqué sur certaines d’entre-elles pour les mettre en valeur[26] - [27]. Sous les Zhou, les inscriptions se firent souvent au pinceau trempé dans de l’encre noire ou au cinabre[28]. Beaucoup d’os oraculaires trouvés sans inscription, amène à penser qu’ils furent écrits à l’encre[n 6]. L’écriture en rouge vermillon devient un signe distinctif marquant l’importance du document : pour inscrire solennellement des serments d’alliance, des bandes de jade sont tracées au pinceau avec du cinabre[28] (fouilles de Houma (Shanxi) sur le site de la capitale de Jin Ve – IVe siècles).

On peut voir une perpétuation de cette valeur symbolique de solennité et de majesté dans la pratique des empereurs chinois d’annoter à l’encre rouge les documents officiels qui leur étaient soumis. En Chine, le rouge est une couleur noble qui fut la couleur impériale sous la dynastie Zhou[n 7].

Plus tard elle sera en faveur dans le milieu taoïste et deviendra la couleur propice dans les coutumes populaires[29]. Tous les charmes et talismans devaient nécessairement être écrits en rouge (d'après le Baopuzi de Ge Hong).

Sous la dynastie Han, les premiers sceaux en bronze étaient imprimés sur des pastilles d’argile. À partir du IVe siècle, au moment où le papier est devenu d’un usage universel en Chine, on a commencé à imprimer les sceaux directement sur le papier au moyen d’une encre faite de poudre de cinabre, d’huile et de fragments de soie ou de brindilles d’armoise[30]. Cet usage se généralisera ensuite probablement autour du VIe siècle. Marquer un document d’un sceau rouge garantit son authenticité.

La Grèce et la Rome antiques

En Grèce, Théophraste (-371, -288) a écrit le premier ouvrage savant sur les minéraux De Lapidus (Περὶ λίθων ‘’Des Pierres’’[31]) dans lequel il indique que le cinabre (gr:κινναβαρι, kinnabari) sous forme rocheuse vient d’Espagne et de Colchide (Géorgie) et que celui sous forme sableuse vient d’un peu au-dessus d’Éphèse. On réduit ce dernier en poudre et on en extrait un pigment rouge par des lavages successifs. La production de vif-argent (χυτὸν ἄργυρον, chytón árgyron) s’obtient en broyant avec un pilon d’airain le cinabre avec du vinaigre[32].

Le témoignage des peintures funéraires de Macédoine (au nord de la Grèce) dont le nombre s’est considérablement accru depuis les années 1960, permet de concrétiser les témoignages textuels. La fresque du dossier du trône en marbre de la « tombe d’Eurydice » à Æges (vers -340) emploie une gamme de pigments très variés appliqués sur une sous-couche de blanc de plomb[n 8]. Le cinabre y produit le rose employé pour les vêtements des dieux et pour le char (Brécoulaki[33], 2000). Dans la tombe à ciste III d’Aineia, de l’ocre jaune mélangée à la kaolinite sert de sous-couche au cinabre, pour atténuer le rouge vif de ce dernier et créer une teinte orangée. En raison de la forte intensité de son rouge, les peintres l’appréciaient pour écrire des inscriptions sur marbre (selon Pline, XXXIII, 122). Lorsqu’il est mélangé au blanc (blanc de plomb ou carbonate de calcium), il donne une teinte rose particulière qui convient très bien pour rendre la carnation du visage[33] (tombe d’Haghios Athanassios, tombe des Palmettes). Le cinabre était d’un emploi assez fréquent car il était disponible dans des gisements de mercure en Macédoine même et dans des régions voisines.

Quelques siècles plus rtard, aux alentours du début de notre ère, Vitruve (Ier siècle av. J.-C.), suivi par Dioscoride et Pline[34] (Ier siècle apr. J.-C.) s'accordent sur un changement de terminologie qui va être longtemps une source de confusions malencontreuses. Ils nomment maintenant le minerai de cinabre (HgS) gr. : « μινιον minion » / lat. : « minium » et signalent que c’est un poison dangereux, à n’utiliser que comme pigment afin d'obtenir des rouges écarlates dans les peintures murales. Et comme en outre, c’est un des pigments romains les plus chers, des mesures de protection très strictes sont prises contre sa falsification et son imitation[35]. Le cinabre extrait des mines d’Almadén en Espagne est transporté brut à Rome où il est traité dans plusieurs ateliers spécialisés installés aux pieds du Quirinal[5]. Vitruve signale aussi que le rouge cinabre a tendance à noircir sur les murs extérieurs, comme dans les péristyles. Il nous apprend aussi qu’il existait une autre variété de cinabre, venant de mines des Apennins, bien moins estimé par les peintres de Pompéi car leurs riches commanditaires voulaient ce qu’il y avait de plus beau, de plus cher et de plus ostentatoire.

Pline indique que le cinabre [pour lui minium] jouissait à Rome d’une grande considération et qu’il avait un « prestige sacré ». Renvoyant à des auteurs anciens cités par Verrius, on est amené à penser dit-il « qu’on avait coutume, lors des jours de fête, d’enduire de cinabre le visage de Jupiter lui-même et le corps des triomphateurs » [retournant à Rome] (Pline[34], H.N. XXXIII, 111). Pausanias mentionne aussi une statue de Dionysos colorée au cinabre[36]. Puis s’interrogeant sur la valeur religieuse du cinabre, Pline ajoute « il est établi que, même aujourd’hui, le minium [cinabre] est recherché par les peuples d’Éthiopie, que leurs hauts personnages s’en teignent tout entier et que c’est dans ce pays la couleur des statues des dieux ».

De somptueuses peintures murales faites de pigments d’hématite et de cinabre appliqués sur une sous-couche de rubrica (ocre) ornaient les belles demeures (comme la maison des Griffons ou la maison d’Auguste à Rome) ou des villas rurales (comme la villa de Boscoreale en Campanie, la Villa des Mystères à Pompéi, la villa des Papyrus à Herculanum etc.), toutes appartenant à des personnages de haut rang[10].

|

|

|

| Pompéi : Villa des Mystères Bacchante dansante |

Villa des Mystères Fresque dionysiaque sur fond en cinabre |

Villa Boscoreale (en), au rouge cinabre chatoyant |

La technique de peinture romaine au cinabre fut importée en Gaule, d’abord en Provence (conquise en 123 av. J.-C.) puis dans toute la Gaule après la conquête par César en 52 av. J.-C. On peut voir de grands compartiments ou des grands champs rouge cinabre à Roquelaure[18] (Gers).

Il ressort de cette courte présentation que les Gréco-Romains ont donc fait un usage avant tout esthétique du cinabre, contrairement aux autres grandes civilisations.

Pérou

Le cinabre était couramment exploité dans la région de Huancavelica dans l’ancien Pérou (à 450 km au sud-est de l’actuelle Lima). Après la conquête espagnole du Pérou en 1564, la mine de cinabre de Huancavelica était connue comme une des plus importantes sources de mercure au monde : elle aurait produit 36 000 tonnes de mercure jusqu’à sa fermeture en 1974[37].

Des traces de pollution au mercure ont été trouvées dans des sédiments de lacs datant de 1 400 ans av. J.-C.[38]. Le cinabre était probablement exploité pour produire un pigment rouge vermillon utilisé pour les peintures corporelles et pour décorer les objets cérémoniels. La contamination au mercure des sédiments est restée stable (au niveau de deux à trois fois le niveau d’avant le début de la contamination) puis a augmenté jusqu’à 30 fois ce niveau à partir de 1450, marquant le début de l’Empire inca.

Le pigment de cinabre était utilisé pour décorer les céramiques, les figurines et les murs ainsi que les tombes des personnages importants de la culture Chavín, Moche, Sican et de la civilisation inca[39].

Mésoamérique

Au Mexique, un des plus importants gisements de cinabre se trouve dans la Sierra Gorda, dans l’État de Querétaro, où il était exploité depuis 200 à 300 av. J.-C. Le cinabre fut certainement le pigment le plus sacré de toutes les cultures mésoaméricaines[40] (avec en second l’hématite). Le cinabre était caractéristique des individus de haut-rang comme dans les tombes du roi de Calakmul, de Campeche, Yuknom Yich’ak K’ak. Il couvrait tout, du linceul royal aux objets funéraires ou aux parois de la tombe. À Teotihuacan, c’est un corps d’adulte partiellement brûlé qui est couvert de pigment rouge. Les Mayas l’employaient aussi dans leur rites funéraires. À Palenque, dans une tombe située sous le Temple XIII, a été découvert une tombe dont les parois sont couvertes d’un pigment rouge de cinabre. Les ossements de trois individus qui s’y trouvaient, en sont aussi recouverts d’une couche de 3 mm : deux individus sacrifiés et une reine, qualifiée de Reine rouge[n 9]. Suivant les spécialistes, le cinabre (et l’hématite) symbolisait le sang et la renaissance. Car le sang marque le lien entre la mort et la renaissance comme lors de l’accouchement où le bébé sort couvert de sang[41]. Couvrir un cadavre de cinabre serait un moyen de l’associer à une renaissance.

On observe donc à l’aube des deux grandes civilisations chinoise et amérindienne, une utilisation symbolique assez semblable du pigment rouge de cinabre dans les rituels funéraires et religieux et comme marqueur de prestige.

À l’âge de l’alchimie, Ier – XVIIIe siècles

La peinture murale au cinabre a certainement atteint un haut niveau technique à Pompéi mais l’histoire des pigments n’était pas finie, il lui manquait une dimension théorique et idéologique. Un nouveau savoir sur les métaux et les minéraux allait émerger dans les siècles suivants en Chine[29], en Inde[42] et dans le Bassin Méditerranéen[43], qui malgré des contextes culturels très différents et des appellations locales différentes, allait recevoir à l'époque moderne le nom d’« alchimie ». La fabrication des pigments et l’utilisation du cinabre qui nous intéresse, se trouveront liées pour longtemps à des savoirs alchimiques sur la transmutation des métaux[44].

Dans une première étape, les théories alchimiques seront intimement liées aux contextes culturels, philosophiques, spirituels et médicaux dans lesquels elles sont apparues. Ces doctrines polymorphes, mi-sotériologiques mi-médicales, fortement ancrées dans des identités culturelles spécifiques seront chamboulées par la révolution chimique opérée au XVIIIe siècle en Europe occidentale qui donnera son autonomie à la chimie et de manière générale qui instaurera une coupure radicale entre les sciences et les autres savoirs. Toutefois la césure sera moins radicale en Inde et en Chine où de nombreux reliquats de ces anciens savoirs subsistent dans les médecines traditionnelles, toujours vivantes.

En Chine

En Chine, la grande pharmacopée chinoise Le Classique de la Matière Médicale (Shennong bencao jing), écrite aux alentours des débuts de notre ère, inclut le cinabre (丹砂 dansha) parmi les remèdes de « catégorie supérieure », substances qui à vrai dire, ne sont pas destinées à soigner une maladie mais plutôt à garder le corps en bonne santé, voire à prolonger la vie et atteindre l'immortalité dans une optique alchimiste[45]. Le cinabre va acquérir dans les siècles suivants une grande importance, au moins symbolique, dans la fabrication des pilules de longue vie ou des élixirs d’immortalité. Dans le grand système de correspondance qui vise à organiser la totalité du cosmos en cinq classes liées aux cinq éléments (Feu, Métal, Eau, Bois, Terre), le cinabre est lié au feu, au cœur et à la couleur rouge (zhu 朱). Le Cantongqi[46] de Wei Boyang, au IIe siècle qui met en place ce nouveau savoir, est considéré comme le point de départ de la littérature alchimique chinoise par Needham[29]. L’immortalité est acquise par celui qui sait produire le « divin cinabre ».

Le caractère (morphémique) dān 丹 « cinabre » servira aussi à désigner l’« alchimie », car c’est le matériau de base de l’élaboration de l’or[47] en alchimie externe (nommée waidan 外丹 morph. « extérieur-cinabre») et de la drogue d’immortalité en alchimie intérieure (neidan 內丹 morph. « intérieur-cinabre »). Le caractère dan 丹 désigne aussi les élixirs d'une manière générique[n 10] et il forme la tête nominale de la dénomination de nombreux élixirs : shendan 神丹 « élixir magique », huandan 還丹 « élixir régénéré », liandan 炼丹 etc.

Au IIIe siècle, les chamans soigneurs, souvent difficiles à distinguer des médecins et les magiciens de toute espèce (方士 fāngshì[n 11]), manipulaient des substances toxiques, pour traiter des maladies ou pour essayer d’obtenir l’élixir d’immortalité[45]. Une première synthèse de la pensée alchimique est opérée par Ge Hong 葛洪, un lettré du IVe siècle, célèbre pour l’intérêt qu’il porta à la quête de l’immortalité taoïste. Il recommande plusieurs procédés comme la pureté morale et rituelle, une hygiène de vie alimentaire et sexuelle, mais aussi des drogues minérales. Les minéraux les plus utilisés sont le cinabre, le réalgar, la malachite, le soufre, le mica, le salpêtre et l’orpiment[48]. L’élixir d’immortalité est soit l’or, soit le cinabre, selon les textes, cinabre et or représentant l’aboutissement d’une longue transformation spirituelle.

On trouve encore sous les Han, un usage du cinabre dans les sépultures souterraines princières. Un bon exemple est constitué par la tombe du roi Chu Xiang 楚襄王 (c. 175 av. J.-C.) au mont Beidong (Jiangsu) ; plusieurs chambres mortuaires était complètement couvertes du sol au plafond d’un enduit laqué peint d’un pigment rouge de cinabre[24] - [n 12].

(Brooklyn Museum)

Jusqu’au Xe siècle (dynastie Song), on observe une tendance forte dans la tradition médicale chinoise, à accumuler des substances toxiques pour lutter contre des troubles attribués à une influence démoniaque ou pour lutter contre toutes les maladies à la fois. Ainsi la célèbre « poudre de dent d’or »[n 13] comprenait 45 ingrédients dont le cinabre, le réalgar, diverses bestioles venimeuses, etc. La multiplication des remèdes violents, devait conjurer l’irrésistible malignité des démons, ou vaincre l’universalité de la douleur, selon la formule de Frédéric Obringer[45].

Ces usages du cinabre dans les élixirs d’immortalité ou simplement les pilules médicamenteuses, s’accompagnent du développement d’un usage artistique dans la peinture sur rouleau et dans la décoration d’objets, en particulier pour donner une couleur rouge vermillon au laque.

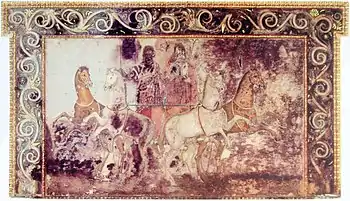

La peinture de paysage (shanshui) ou d’animaux avec des couleurs à la détrempe devint le genre dominant sous les Yuan (1279, 1368). Le rouleau Cheval et palefrenier (人马画 renmahua) de Zhao Yong de 1347, montre un palefrenier portant une robe rouge-feu peinte au cinabre[49].

Les objets de laque présents dès l’origine de la civilisation chinoise, devinrent communs à partir du deuxième siècle avant l’ère commune et connurent leur apogée sous les Ming (1368, 1644) et les Qing (1644, 1912). L’analyse de Burmester[50] de 26 spécimens de laques chinoises allant des Zhou au Qing[n 14] a montré que le pigment rouge contenait presque toujours du mercure. Associé à des traces d’autres métaux, on peut conclure à la présence de cinabre minéral naturel jusqu’au XVIIe siècle puis d’un sulfure de mercure synthétique (ou vermillon) plus tard[n 15]. Dans de rares cas (3 sur 26), le pigment rouge était associé à l’hématite (Fe2O3). La même analyse a montré une association du pigment jaune des laques avec l’orpiment (As2S3). On a donc deux pigments importants des laques, le cinabre et l’orpiment, qui sont aussi deux substances jouant un rôle crucial dans l’alchimie chinoise.

En Inde

Les premiers textes alchimiques sanskrits commencent à apparaitre au Xe siècle[51]. Ils introduisent le double objectif de la transmutation des métaux de base en or (dhātuvāda, l’alchimie transmutatoire) et de produire des élixirs d’immortalité (dehavāda, l’alchimie de l’élixir) et relèvent de l’alchimie tantrique[52].

Le terme de Rasa Shastra (Rasaśāstra, रसशास्त्र, en Sanskrit) est la « Science du Mercure » et à proprement parler une technique de « purification » de métaux et minéraux afin de les insérer aux médicaments. C’est la forme spécifique qu’a prise l’alchimie en Inde.

En Ayurveda, des métaux et des minéraux sont ajoutés aux plantes médicinales prescrites. Mais au préalable le cinabre hingula हिंगुल (ou le cuivre, le zinc, l’étain, l’arsenic) doit passer par un système de « purification, réduction et raffinement » élaboré[42]. Ainsi une méthode de purification du cinabre du Rasa Shastra consiste à piler du cinabre avec du jus extrait de la racine de gingembre. Après une heure de trituration, on sèche la pâte rouge obtenue au soleil puis on recommence le processus en rajoutant à nouveau du jus de gingembre. On enlève par sept lévigations (bhavana) successives les matières indésirables. La fine poudre finale est séchée. D’après le traité fondamental du XIIIe – XIVe siècle Rasa Ratna Samuccaya : « Hingula (le cinabre) détruit les désordres créés par les trois humeurs. Il alimente de feu digestif, c’est un puissant régénérateur et il guérit toute maladie. Il est aphrodisiaque » (Rasa Ratna Samuccaya[42], srī Vāgbhatāchārya)

Cette pratique s’est poursuivie jusqu’à nos jours puisqu’une enquête menée sur des médicaments ayurvédiques Rasa shastra achetés sur internet, a trouvé que 41 % d’entre eux contenaient des concentrations de mercure et de plomb au-dessus des doses journalières admissibles (Saper et als[53], 2008).

Des poudres rouges contenant du cinabre sont souvent utilisées en Inde pour faire des marques corporelles. Ainsi, le sindoor est une marque faite d’une poudre rouge, portée par les femmes mariées, dans la partie supérieure du front jusque dans la raie centrale les cheveux. Selon la tradition, les femmes doivent se parer du sindoor tant que leur mari est vivant[54]. D’ailleurs les déesses Parvati (épouse de Shiva) et Sītā (épouse de Rāma), le portent aussi. Le sindoor est fait d’un mélange de curcuma, de chaux et de poudre de cinabre (avec parfois du minium), auquel on prêtre beaucoup de vertus, dont le pouvoir de stimuler la sexualité et la fertilité.

En Europe

Indépendamment, à l’autre extrémité de l’Eurasie, le cinabre est aussi lié intimement à l’alchimie mais dans un contexte culturel différent. L’alchimie en Islam et en Europe s’est développée à l'origine dans l’Égypte romaine, notamment à Alexandrie et dans la Haute-Égypte avec Zosime de Panopolis au IIIe siècle. Les premiers traités d’alchimie rassemblent les savoirs techniques sur le travail des métaux, la fabrication des pigments, les techniques des bijoutiers pour imiter l’aspect des métaux et des pierres précieuses[55]. C’est dans les textes écrits en grec de Zosime ou dans les Papyrus de Leyde et de Stockholm, que sont jetées les bases de ce qui constituera l’alchimie de langue arabe et de l’alchimie médiévale européenne. On y trouve souvent cité le cinabre, comme dans les recettes pour dorer l’argent[n 16]. Une partie de ces recettes artisanales passeront en Europe occidentale dans un manuscrit du IXe siècle intitulé Mappae Clavicula (répertorié dans une abbaye allemande puis en France).

L’alchimiste arabe Jabir Ibn Hayyan (c. 721-815) développa ensuite la théorie suivant laquelle les métaux sont composés de deux principes : le Mercure et le Soufre. Une recette claire de fabrication du cinabre (sulfure de mercure), obtenu en versant du mercure dans du soufre fondu, se trouve dans le corpus jabirien[56].

Le savoir de l’alchimie arabe parviendra dans l’alchimie transmutatoire du Moyen Âge européen et sera repris et analysé méthodiquement pour donner un nouveau savoir. Dans ce travail de réappropriation, l’œuvre Summa perfectionis magisterii rédigée en latin vers 1270-1300 par le pseudo-Geber[57] (confondu avec Jabir), tient une place privilégiée par l’ampleur et la précision des thèses qu’il développe. On y lit à propos du Soufre « Il se joint aussi avec le Mercure. Et si on les sublime tous deux ensemble, on en fait du Cinabre »[58]. C’est la recette de la synthèse du sulfure de mercure qui fournira un pigment nouveau[10].

Ce nouveau savoir servit aux artistes de cette époque pour obtenir une encre de qualité à base de cinabre et de sanguine pour enluminer certains ouvrages. L’analyse de manuscrits des XIe – XIIe siècles, produits à l’abbaye de la Trinité de Fécamp[59], a montré que le pigment utilisé dans certaines lettres était du vermillon (sulfure de mercure de synthèse) très pur. Car lorsque le cinabre naturel contient des impuretés, il fournit un pigment de moins bonne qualité que celui obtenu par synthèse. L’analyse des pigments rouges a mis en évidence un passage progressif du minium (Pb3O4) au vermillon (HgS), avec une période de transition se situant de 1050 à 1070 environ, où l’emploi de l’un ou de l’autre dépendait du copiste. L’usage du vermillon dans la peinture de miniature et l’enluminure médiévales devint ensuite général. La découverte de la synthèse du sulfure de mercure fut une innovation majeure du Moyen Âge dans le domaine de l'art.

En Allemagne à la même époque, le moine bénédictin, Théophile, dans son Traité des divers arts (Schedula diversarum artium) indique que « La couleur de chair, dans la peinture murale, est un mélange d’ocre, de cinabre et de chaux… »[60] ou encore qu’en mélangeant du blanc de céruse et du cinabre, on obtient exactement le teint de peau cherché (introduction à Cennini[4] p. xxxvi).

.jpg.webp)

Au moment de la Renaissance italienne, les artistes puisèrent dans les savoirs pratiques des alchimistes pour fabriquer de nouvelles couleurs artificielles. Le meilleur témoignage qui nous soit parvenu est l’ouvrage du peintre Cennino Cennini (1340-1440), Libro dell'arte, écrit au tournant du XVe siècle. Homme pratique, il explique aux peintres comment se procurer du cinabre soit « fait par un processus chimique effectué dans un alambic » soit à partir de blocs de cinabre minéral[4]. Mais achetez-le en blocs entiers, conseille-t-il, pour éviter que la poudre de cinabre ne soit mélangée avec du plomb rouge (minium) et de la poussière de brique. Il donne aussi de nombreux conseils précis d’utilisation du cinabre pour peindre des draperies rouges ou une personne blessée etc. Il remarque que la peinture des murs au cinabre doit se faire au ‘’secco’’ (peinture sur un enduit sec) plutôt qu’au '’fresco’’ (sur enduit frais). La peinture à sec demande cependant de détremper les pigments dans une émulsion faite avec des blancs et jaunes d’œuf et de jeunes rameaux de figuier[4].

La palette des peintres vénitiens comme celle de Bellini (1425-1516) fut élargie avec l’arrivée d’Orient de pigments tels que le cinabre, le vermillon et le lapis-lazuli. C’est l’époque aussi où les peintres abandonnent progressivement la peinture à l’eau (à tempera) pour la peinture à l’huile. L’ocre rouge clair s’employait dans les carnations vigoureuses mais avec l’huile, les cinabres ne peuvent se remplacer par aucune autre couleur rouge ; il n’y a que lui pour donner des teintes assez pures, assez fraîches pour certaines carnations[61]. Le passage de la tempera à l'huile voit aussi le passage du support en bois à la toile.

Les grands peintres du début de l’époque moderne, de van Eyck, van Dyck, Raphaël, Rubens à Georges de La Tour, paraissent tous attirés par le jeu des tonalités du rouge et le chatoiement des draperies. Ils jouent sur les propriétés couvrantes ou opacifiantes des différents pigments pour obtenir ces effets[1]. À partir du XVIe siècle, le vermillon connaît une vogue sans cesse grandissante et est fabriqué à grande échelle d’abord à Venise, capitale européenne de la couleur, puis aux Pays-Bas et en Allemagne. Il est vendu chez les apothicaires, les droguistes et les marchands de couleurs et bien que plus cher, il contribue peu à peu au déclin du minium[10].

À l’époque où les peintres s’appropriaient le vermillon, les élégantes le firent entrer dans leur maquillage (Encyclopédie de Diderot[62], 1751).

À cet usage artistique du cinabre va commencer à s’adjoindre un autre usage dans le domaine thérapeutique. En ce début du XVIe siècle, le truculent médecin alchimiste suisse Paracelse (1493-1541) initie le tournant décisif de la médecine galénique vers une médecine utilisant des remèdes préparés (al)chimiquement[n 17]. Un de ses remèdes les plus célèbres et les plus contestés, est celui à base d’antimoine et de cinabre : à savoir, son « huile d’antimoine » (composée de trichlorure d’antimoine mêlé à du cinabre), est dotée de vertu puissamment cautérisante. Elle était utilisée pour soigner les ulcères et les abcès difficiles à traiter autrement[55]. Par la suite, un ardent défenseur français de la médecine paracelsienne, Joseph du Chesne (1546-1609), ira même jusqu’à proposer dans son Traité de la médecine métallique, des procédés de fabrication de remèdes à base des sept métaux de l'Antiquité dont de mercure et de cinabre[63]. Malgré leur grande toxicité, le cinabre et le mercure, continuerons longtemps à être utilisés en médecine, comme par le célèbre apothicaire chimiste de la fin du XVIIe siècle, Nicolas Lémery qui le recommande encore[n 18]. Il est conseillé de prendre du cinabre artificiel car le minerai naturel peut contenir de l’arsenic[62].

Paracelse s’est aussi soucié de trouver des quintessences de Rénovation et un élixir de Longue Vie ; il a même écrit deux petits opuscules sur le sujet Le livre de la Restauration et de la Rénovation et Le livre de la Longue Vie[64]. Il propose de combiner deux voies « celle des simples et celle des arcanes » c’est-à-dire des plantes médicinales et des substances préparées par les moyens de l'alchimie. Sa recette associe des quintessences de crocus, chélidoine, mélisse avec celle de l’or (Essentiam auri) mais on ne trouve pas de trace de cinabre ou de mercure.

Paracelse, homme de la Renaissance a pu combiner quête spirituelle et études médicales par les moyens de l’alchimie, comme c’était le cas en Chine et en Inde. Mais si l’histoire de la doctrine paracelsienne n’a pas suivi la voie de l’alchimie interne neidan chinoise ou celle du Rasa Shastra indienne, c’est que les études (al)chimiques prirent une autre direction à partir du XVIIe siècle. Didier Kahn[65] résume le programme du médecin chimiste Étienne de Clave (1587-1645) ainsi : « faire table rase des autoritates, édifier une nouvelle théorie de la matière fondée sur des principes strictement matériels sur les seules bases de l'expérience (al)chimique, ériger l'(al)chimie en philosophe naturelle ». Cette voie allait conduire à une nouvelle science autonome, la chimie moderne de Lavoisier.

À Byzance

Mentionnons la troisième branche de l’alchimie gréco-égyptienne, celle de Byzance. Car après l’écroulement de l’Empire romain d’Occident, le savoir hérité de l’Antiquité alla d’abord se réfugier à Byzance avant d’être récupéré par les Arabes puis les Européens.

À Byzance, l’utilisation du cinabre était une prérogative impériale. L’administration byzantine se réservait l’emploi d’une encre à base de cinabre pour rédiger lettres et actes impériaux et tout usage sans autorisation entraînait la peine de mort[66].

Époque contemporaine

Après la révolution chimique à la fin du XVIIIe siècle et le développement de la pensée scientifique, les usages du cinabre marqués au fer rouge de la symbolique, déclinèrent pour ne laisser place qu’aux usages artistiques pour finalement s’épuiser en raison de la prise de conscience de la toxicité du mercure.

En Chine, la croyance en l’influence pathogène des démons a continué à être largement répandue et ceci dans toutes les classes de la société. Pratiquement tous les auteurs célèbres[n 19] de l’époque Ming (1368-1644) et Qing (1644-1911), considéraient comme une évidence que les démons pouvaient provoquer des maladies[67]. Et pour se protéger de ces forces redoutables, la médication requise était toujours aussi violente. Prenons l’exemple du médecin bien connu, Sun Dejun (fl. 1826) qui recommande une pilule « contre les attaques de démons, faite de crane de tigre, cinabre, réalgar, orpiment, etc. »[67].

La technique de la laque sculptée (en) apparue en Chine au VIIe siècle (sous les Tang), connue son plein essor sous les Ming et Qing. Ces laques rouges dite de « Pékin » s’obtiennent en appliquant plusieurs dizaines de couches de laque puis en les sculptant. Leur couleur dominante est un rouge vermillon obtenu par une très fine mouture de cinabre ; d'où le nom de « laques de cinabre » qui leur est encore fréquemment données[68].

En Europe, le vermillon véritable (naturel ou de synthèse) disparut des boutiques de produits pour artistes vers 1880, selon Eibner[69]. En fait en France, il a été progressivement abandonné au début du XXe siècle. Mais auparavant, le vermillon le plus apprécié des peintres du XVIIIe siècle, venait d’Hollande et de Chine. Les Hollandais faisaient venir du cinabre des mines d’Allemagne et le convertissaient en vermillon par des procédés gardés secrets[70]. Après les guerres napoléoniennes, « le vermillon qu’on ne préparait autrefois qu’en Hollande, s’obtient maintenant à Paris avec beaucoup de succès » indique Cauvin en 1840[71]. Le procédé hollandais de fabrication était une modification du « procédé par voie sèche »[2] connu des Chinois, des Arabes et même peut-être en premier des Gréco-Égyptiens si l’on se base sur la recette le Mappae Clavicula[72] (chap. 221-C), texte en latin du IXe siècle de recettes des métallurgistes et joaillers gréco-égyptiens. Par chauffage ensemble de mercure et de soufre, on produit une masse noire de sulfure de mercure (l’éthiops minéral), que l’on convertit ensuite par sublimation à hautes température (supérieures à 580 °C) dans la forme cristalline rouge de α-HgS. Les Allemands inventèrent un procédé meilleur marché de conversion de l’éthiops minéral en vermillon, en le chauffant dans du sulfure d'ammonium ou de potassium[2]. Cette méthode s’imposa par la suite en Europe.

En Occident, le cinabre servit de drogue et, jusqu’en 1850, il était l’un des traitements contre la syphilis et contre les problèmes de peau. Cet usage fut interdit au XIXe siècle à cause de sa toxicité.

Notes et références

Notes

- c’est-à-dire que la valeur première du terme « cinabre » est « espèce minérale composée de sulfure de mercure(II) de formule HgS » et que par métonymie, il s’emploie aussi pour « pigment de couleur rouge vermillon ». Le pigment de cinabre peut représenter un cinquième du poids de minerai de cinabre duquel il est extrait (cf. ci-dessous Chen, Cinnabar and Mercury Industry…)

- voir les textes de la Mappae Clavicula du IXe siècle, chap. 221 C dans la traduction de Smith et Hawthorne : « Une recette pour un vrai cinabre propre. Prendre deux parties de vif-argent et une partie de soufre natif et une partie d’urine propre. Prendre un récipient solide et propre, capable de résister à la chaleur sans fumée… ». Le mélange soufre et mercure est broyé puis chauffé à haute température dans un four de vitrier

- voir les photos à ce lien : travail du cinabre

- « Quand les mottes sont bien séchées, on les piles dans des mortiers de fer, et on en fait sortir la couleur par plusieurs coctions et lotions » (Vitruve, Les dix livres d'architecture de Vitruve)

- découpée dans la chronologie chinoise en dynastie Shang (1500-1046 av. J.-C. et dynastie Zhou (1045-256 av. J.-C.)

- Qiu 2000 (p. 20) indique que certaines inscriptions étaient écrites au pinceau à l’encre noire ou au cinabre, mais non gravées

- le jaune impérial s'imposera sous les dynasties Tang, Song et Ming

- carbonate basique de plomb (PbCO3)2Pb(OH)2

- voir les photos ici Palenque la Reine rouge

- dans Baopuzi de Ge Hong (+283, +343), on trouve ces deux valeurs, par exemple chapitre 4 &5 : 第二之丹名曰神丹 le second élixir (dan) est appelé « cinabre divin » (shendan)

- que Chen Kuang-yu qualifie d'« alchimiste »

- il reste encore quelques larges plaques bien visibles, mais n’ayant rien à voir avec l’excellente conservation des fresques des villas de Pompéi

- ’’jinya san, tirée du Zuanyao fang’’, Recueil des prescriptions importantes de Cui Zhiti (Tang)

- par microanalyse laser, spectrométrie de masse et diffraction des rayons X

- L’encyclopédie chinoise en ligne donne comme source du procédé de synthèse du vermillon à partir du mercure et du soufre, le savant Song Yingxing 宋应星(1587—1666)cf 银朱

- « Broyez du misy et du réalgar avec du cinabre et enduisez l’objet d’argent » (‘’Papyrus de Leyde’’ &50) le misy est du sulfate de cuivre et de fer, le réalgar un sulfure d’arsenic. C’est une technique de cémentation par les sulfates de fer (misy) d’arsenic (réalgar) et de mercure (cinabre)

- Didier Kahn a proposé d’écrire (al)chimie, car les deux termes alchimie et chimie ont été synonymes jusqu’à la seconde moitié du XVIIe siècle (Kahn, Le fixe et le volatil, 2016)

- « Le cinabre est fort employé dans la peinture, il est aussi en usage dans la Médecine. Il est propre pour l’asthme, pour l’épilepsie, pour la vérole, pour exciter la transpiration des humeurs » (‘’Cours de chymie’’ Lémery, réédité 11 fois entre 1675 et 1716

- Unschuld cite sept célébrités dont le plus fameux de tous Li Shizhen (1518-193)

Références

- Ashok Roy, « The National Gallery Van Dyck : Technique and Development », National Gallery Technical Bulletin, vol. 20,

- R. J. Gettens, R.L. Feller, W.T. Chase, « Vermilion and cinnabar », Studies in Conservations, vol. 17, , p. 45-69

- Fabrizio Pregadio, Great Clarity: Daoism And Alchemy In Early Medieval China, Stanford University Press,

- Cennini Cennino, The book of the art of Cennino Cennini : a contemporary practical treatise on quattrocento painting, London, George Allen & Unwin, (lire en ligne)

- Vitruve (annoté par Perrault, Tardieu, Coussin fils), Les dix livres d'architecture de Vitruve, A. Morel, (lire en ligne)

- Madeleine Kegelman Neiman, Magdalena Balonis, Ioanna Kakoulli, « Cinnabar alteration in archaeological wall painting : an experimental and theoretical approach », Applied Physics A, vol. 121, no 3, , p. 915-938

- « Document 32017R0852 » (consulté le )

- Jean Clottes, L'art des cavernes préhistoriques, Phaidon,

- Duygu Seçil Çamurcuoğlu, The Wall Paintings of Çatalhöyük (Turkey): Materials, Technologies and Artists (thesis), Institute of Archaeology, University College London, (lire en ligne [PDF])

- Michel Pastoureau, Rouge : Histoire d'une couleur, Seuil, , 216 p.

- Jean-Claude Boulliard, Les minéraux Sciences et collections, CNRS éditions, , 608 p.

- E. Asouti, « Beyond thr Pre-Pottery Neolithic B interaction sphere », Journal of World Prehistory, vol. 20, , p. 87-126

- Sarah Dermech, « Couleurs, éclat et brillance des crânes surmodelés : le cas du Néolithique Proche oriental », Archimède : archéologie et histoire ancienne,, no 2, , p. 134-149 (lire en ligne)

- Mark A. Hunt-Ortiz & al., « Neolithic and Chalcolithic –Vi to Iii Millennia Bc– Use of Cinnabar (Hgs) in the Iberian Peninsula: Analytical Identification and Lead Isotope Data for an Early Mineral Exploitation of the Almadén (Ciudad Real, Spain) Mining District », History of Research in Mineral Resources. Cuadernos del Museo Geominero, (lire en ligne [PDF])

- Maja Gajić-Kvaščeva et al., « New evidence for the use of cinnabar as a colouring pigment in the Vinča culture », Journal of Archaeological Science, vol. 39, no 4,

- Li Liu, The Chinese Neolithic Trajectories to Early States, Cambridge University Press,

- Daniel Le Fur, « Les pigments dans la peinture égyptienne », dans Institut de recherche et d’histoire des textes, Pigments et colorants de l’Antiquité et du Moyen Âge, Paris, CNRS Éditions, (lire en ligne)

- Institut de recherche et d'histoire des textes, Pigments et colorants de l’Antiquité et du Moyen Âge: Teinture, peinture, enluminure, études historiques et physico-chimiques, CNRS Éditions via Open Edition, , 375 p. (lire en ligne)

- Paul Nicholson, Ian Shaw (ed.), Ancient Egyptian Materials and Technology, Cambridge University Press, , 728 p.

- Gilles Grévin (CNRS) Paul Bailet (LRA), « Pratique funéraire. La crémation » (consulté le )

- Alain Thote, « Les pratiques funéraires Shang et Zhou Interprétations des vestiges matériels », dans John Lagerwey, Religion et société en Chine ancienne et médiévale, Paris, Les Éditions du cerf, Institut Ricci,

- Fabrizio Pregadio, Great Clarity Daoism and Alchemy in Early Medieval China, Stanford University Pres, , 368 p.

- Musée des Beaux-arts Montréal, « L’empereur guerrier de Chine et son armée de terre cuite ; une armée haute en couleur » (consulté le )

- Chen Kuangyu, « Cinnabar and Mercury Industry of Qin and Early China », dans Liu, Yang (ed.), Beyond the first emperor's mausoleum: new perspectives on Qin art, Minneapolis, The Minneapolis Institute of Arts,

- Olivier Venture, « La pyro-ostéomancie sous les Shang et les Zhou occidentaux. Formation et évolution d’une pratique rituelle royale », dans John Lagerwey, Religion et société en Chine ancienne et médiévale, Paris, Les Éditions du cerf, Institut Ricci,

- Benedetti-Pichler, « Analyse microchimique des pigments utilisés dans les fosses de la Incisions d’os d’oracle chinois », industriel et génie chimie analytique, vol. IX, no 3,

- 互动百科 Baike, « 朱砂 » (consulté le )

- Qiu Xigui (trd. Gilbert L. Mattos, Jerry Norman), Chinese writing (Wenzixue gaiyao), Berkeley: Society for the Study of Early China, (lire en ligne [PDF])

- Joseph Needham, Science and civilisation in China, Vol. 5 Chemistry and Chemical technology Part III : Spagyrical Discovery and Invention : Historical Survey from Cinnabar Elixirs to Synthetic Insulin, Cambridge University Press, , 516 p.

- Nathalie Monnet Exposition à la BNF, « La sigillographie »

- Théophraste (traduit du grec par Hill, puis de l'anglais en français), Traité des pierres, Chez J.-T. Herissant, (lire en ligne)

- Philippe Remacle Marc Szwajcer, « Théophraste Le livre des pierres » (consulté le )

- Hariclia Brécoulaki, « Sur la technè de la peinture grecque ancienne d'après les monuments funéraires de Macédoine », Bulletin de correspondance hellénique, vol. 124, no 1, , p. 189-216 (lire en ligne)

- Pline l'Ancien, Histoire naturelle (traduit, présenté et annoté par Stéphane Schmitt), Bibliothèque de la Pléiade, nrf, Gallimard, , 2131 p.

- H. Bearat, « Quelle est la gamme exacte des pigments romains ? », dans H. Bearat, M. Fuchs et al., Roman Wall Painting : Materials, Techniques, Analysis and Conservation, Fribourg, Proceeding of the International Workshop,

- Pausanias, « Description de la Grèce » livre VIII, chap. 39

- Mary C. Morton, Earth, « The long legacy of Peru's "Mine of Death" » (consulté le )

- Colin Cooke et als, « Over three millennia of mercury pollution in the Peruvian Andes », PNAS, vol. 106, no 2, , p. 8830–8834 (lire en ligne)

- K. Kris Hirst, ThoughtCo, « Cinnabar – The Ancient Pigment of Mercury The History of Mercury Mineral Use » (consulté le )

- A. Avila et als, « Cinnabar in Mesoamerica : poisoning or mortuary ritual ? », Journal of Archaeological Science, vol. 49,

- James L. Fitzsimmons, Death and the Classic Maya Kings, University of Texas Press,

- Andrew Mason, Vaidya Atreya Smith, Rasa Shastra: The Hidden Art of Medical Alchemy, Singing Dragon, , 518 p.

- Bernard Joly, Histoire de l'alchimie, Vuibert - ADAPT, , 200 p.

- Philip Ball, Histoire vivante des couleurs, 5000 ans de peinture racontée par les pigments, Hazan, , 512 p.

- Frédéric Obringer, L'aconit et l'orpiment, Fayard,

- trad. Fabrizio Predadio, The Seal of the Unity of the Three: A Study and Translation of the Cantong qi, the Source of the Taoist Way of the Golden Elixir, Golden Elixir Press, , 324 p.

- Zhao Bichen (traduction et notes par Catherine Despeux), Traité d’Alchimie et de Physiologie Taoïste, Les Deux Océans, Paris, , 196 p.

- Isabelle Robinet, Histoire du taoïsme des origines au XIVe siècle, Cerf, , 270 p.

- Kassia St Clair, The Secret Lives of Colour, Hachette UK, , 288 p. (lire en ligne)

- A. Burmester, « Technical Studies of Chinese Lacquer », dans N.S. Brommelle, Perry Smith, Urushi: Proceedings of the Urushi Study Group, Tokyo, The Getty Conservation Institute, (lire en ligne)

- Dominik Wujastyk, « An alchemical ghost : the Rasaratnākara by Nāgārjuna », Ambix, vol. 31, no 2,

- Oxford Bibliographies David Gordon White, « Rasāyana (Alchemy) » (consulté le )

- Saper et als., « Lead, mercury, and arsenic in US- and Indian-manufactured Ayurvedic medicines sold via the Internet. », JAMA, vol. 300, no 14, (lire en ligne)

- Manorma Sharma, Folk India: A Comprehenseive Study of Indian Folk Music and Culture, Volume 7, Sundeep Prakashan, , 240 p.

- Didier Kahn, Le fixe et le volatil Chimie et alchimie, de Paracelse à Lavoisier, CNRS éditions, , 238 p.

- Lawrence M. Principe, The Secrets of Alchemy, The University of Chicago Press,

- William R. Newman, The Summa Perfectionis of Pseudo-Geber. A Critical Edition, Translation and Study, Leyde : E. J. Brill, 1991 (Collection de travaux de l'Académie Internationale d'Histoire des Sciences, 35)

- La somme de perfection (vers 1260), trad. Patrick Pierrot, Castelli, 2007.

- Claude Coupry, Marie-Thérèse Gousset, « Les pigments des enluminures », Pour la Science, no 293,

- Jean-Yves Ribault, « Les carrières d’ocres de Saint-Georges-sur-la Prée (Cher) », dans Institut de recherche et d’histoire des textes, Pigments et colorants de l’Antiquité et du Moyen Âge, Paris, CNRS Éditions,

- Frédéric A. A. Goupil, Traité méthodique et raisonné de la peinture à l'huile, Arnauld de Vresse, , 63 p.

- Diderot, D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Briasson, David, Le Breton, Durand, 1751-1772 (lire en ligne)

- Joseph du Chesne (Quercenatus), Traité de Médecine Métallique (dans Recueil des plus curieux et rares secrets touchant la médecine métallique et minérale), Arbre d’Or, Genève (2001), 1641 (édition posthume) (lire en ligne)

- Paracelse (trad. de Hombourg & LeBrun), Quatre traités de Paracelse ; le Labyrinthe des Médecins errants, Cinq traités de Philosophie, Le Livre de la restauration, Le Livre de la Longue Vie, Dervy,

- Didier Kahn, Alchimie et Paracelsisme en France à la fin de la Renaissance (1567-1625), Librairie Droz, , 806 p.

- Elisabeth Lamour, « Le cinabre (émission de novembre) » (consulté le )

- Paul U. Unschuld, Medicine in China A History of Ideas, University of California Press, , 424 p.

- Marie-Juliette Ballot, Les laques d’Extrême-Orient : Chine, G. Vanoest, (lire en ligne)

- A. Eibner, « Uber Lichtwirkungen auf Malerfarbstoffe », Chemiker-Zeitung, vol. 41,

- M. Magnien, Joseph Deu, Dictionnaire des productions de la nature et de l'art, t. 2, 2e, A. Bailleul,

- A. Cauvin, Dictionnaire du commerce et de l'industrie, Volume 4, Paris, Guillaumin, (lire en ligne)

- (en) Trad. an. Cyril S. Smith et J. G. Hawthorne, Mappae clavicula. A little key to the world of medieaval technique, Philadelphie, American Philosophical Society,

Voir aussi

Bibliographie

- Jean Petit, Jacques Roire et Henri Valot, Encyclopédie de la peinture : formuler, fabriquer, appliquer, t. 2, Puteaux, EREC, , p. 95-100 « Cinabre ».