Barbara

Monique Serf, dite Barbara (ou Barbara Brodi à ses débuts), est une auteure-compositrice-interprète française, née le à Paris 17e et morte le à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

.jpg.webp)

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 67 ans) Neuilly-sur-Seine |

| Sépulture | |

| Nom dans la langue maternelle |

Monique Serf |

| Nom de naissance |

Monique Andrée Serf |

| Surnoms |

La Dame en noir, La Longue Dame brune, La Chanteuse de minuit |

| Pseudonyme |

Barbara |

| Nationalité | |

| Activités |

Actrice, poétesse, chanteuse, auteure-compositrice-interprète, artiste d'enregistrement |

| Période d'activité |

- |

| Instrument | |

|---|---|

| Labels |

Universal Music Group, Odéon, La Voix de son Maître (d), Decca Records, Philips Records |

| Partenaire | |

| Genre artistique | |

| Distinctions | |

| Discographie | |

| Archives conservées par |

Sa poésie, servie par l'harmonie de ses compositions et la finesse de ses interprétations, lui assure un public fidèle quarante ans durant. Nombre de ses chansons sont devenues des classiques de la chanson française, notamment : Une petite cantate, Dis, quand reviendras-tu ?, Nantes, Göttingen, La Dame brune, L'Aigle noir, Marienbad ou encore Ma plus belle histoire d'amour.

Barbara joue dans trois films pour le cinéma et dans deux pièces musicales, Madame en 1970 et Lily passion (avec Gérard Depardieu) en 1986.

Biographie

Enfance

Monique Andrée Serf est née le au 6, rue Brochant dans le 17e arrondissement de Paris, au domicile de ses parents, Jacques Serf (1904-1959)[2], Juif alsacien représentant de commerce dans la fourrure, et Esther Brodsky (1905-1967)[3], également Juive née à Tiraspol (Moldavie), fonctionnaire à la préfecture de Paris[4]. Elle passe les premières années de sa vie dans ce quartier des Batignolles en compagnie de ses parents, de sa grand-mère maternelle Hava Poustilnikov (1878-1946) née à Zlatopil (en Ukraine, alors dans l'Empire russe) et de son frère Jean (1928-2014)[5]. Elle vit notamment avec sa grand-mère dans la rue Nollet[6] - [7] voisine.

Sa jeunesse est marquée par des déménagements successifs, notamment en 1938, au 26 rue Mulsant à Roanne (Loire), où naît sa sœur Régine en août de la même année, puis en 1941, au 3bis rue des Carmes à Tarbes (Hautes-Pyrénées), où naît son frère Claude en [6]. Les déménagements se succèdent sous l'Occupation allemande pour échapper à la chasse faite aux Juifs par les nazis. S'y ajoutent les séparations pour déjouer les dénonciations. De à , la famille est cachée par la famille du chef d'orchestre Jean-Paul Penin à Préaux (Indre), puis à Saint-Marcellin (Isère). À la fin de la guerre, les membres de la famille se retrouvent au 31 bis, rue Ernest-André au Vésinet (Yvelines), où Barbara prend des cours de chant et de piano, avant d'emménager en à Paris[8].

Barbara subit le comportement incestueux de son père pendant son enfance. En 1941, alors qu'elle a 10 ans et demi, à Tarbes, son père abuse d'elle pour la première fois. « Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur », écrit-elle[Note 1]. Personne ne dénonce l'inceste dans sa famille. Puis en Bretagne, elle fugue et s'adresse à une gendarmerie. On l'écoute mais sa plainte n'est pas enregistrée[9]. Son père revient la chercher et laisse entendre qu'elle affabule. En 1949, alors qu'elle n'a que 19 ans, son père quitte définitivement le foyer familial, mettant ainsi fin à leurs rapports[10], mais elle n'en fait le récit que très tardivement, dans ses mémoires dont la rédaction est interrompue par sa mort en 1997[11] - [12], sans toutefois se décider à employer les mots « viol » et « inceste ». Beaucoup de personnes se sont interrogées sur le sens réel des paroles de L'Aigle noir. De son vivant, Barbara se dérobait à chaque fois, prétextant que cela ne concernait qu'elle : « Ce ne sont pas les paroles qui sont importantes... », disait-elle. Selon le chanteur Patrick Bruel (qui reprend le titre en 2015 sur l'album Très souvent, je pense à vous…), ces paroles seraient une référence à l'emblème de l’Allemagne nazie et à la vie d'errance et de danger durant l'enfance de la chanteuse. Le journaliste Pierre Adrian commente : « Après l'interprétation psychanalytique, voici l'interprétation historique »[13].

Premières vocalises

En 1946, les Serf s'installent au 50, rue Vitruve, dans le 20e arrondissement de Paris. Monique Serf a 16 ans. L'été est assombri par la mort de sa grand-mère. Peu attirée par les études, elle ambitionne depuis longtemps de devenir pianiste mais son rêve est brisé depuis 1944, un kyste à la main droite ayant obligé les médecins de Grenoble à intervenir à sept reprises et sectionner les tendons[14]. Ses parents promettent de lui offrir des cours de chant. Elle s'inscrit à ceux de Mme Dusséqué. Sa vie en est changée. Au bout de quelques leçons, son professeur la présente à maître Gabriel Paulet, enseignant au Conservatoire de Paris, qui la prend comme élève en 1947[15].

Rez-de-chaussée de l'immeuble habité par Barbara au 50, rue Vitruve à Paris.

Rez-de-chaussée de l'immeuble habité par Barbara au 50, rue Vitruve à Paris._-_2021-05-27_-_1.jpg.webp) Plaque commémorative sur la façade de l'immeuble[16].

Plaque commémorative sur la façade de l'immeuble[16].

Dans le nouvel appartement, un piano loué par son père est installé ; Monique Serf en joue d'instinct, sans prendre de leçons. La jeune fille entre au Conservatoire comme auditrice[Note 2], mais au répertoire de chant classique, qui l'ennuie, elle préfère celui de la chanson populaire, ayant rencontré à l'ABC le répertoire d'Édith Piaf. Elle arrête les cours en 1948. La même année, après avoir passé une audition au théâtre Mogador, elle est engagée comme mannequin-choriste dans l'opérette Violettes impériales[6].

Un jour de 1949, son père abandonne soudainement le foyer, pour ne plus revenir. Bientôt, la même année, la location du piano ne peut plus être honorée[17]. Contrainte de s'en séparer, elle vit un déchirement.

La période belge : Monique Serf devient Barbara

Voulant à tout prix concrétiser son rêve, devenir « pianiste chantante », elle quitte Paris en février 1950. Grâce à l'argent prêté par une amie, elle se rend à Bruxelles chez un cousin, Sacha Piroutsky, qu'elle quitte au bout de deux mois car il devenait violent[17]. Sans ressources ni connaissances, la vie est difficile. Au hasard d'une rencontre, elle rejoint une communauté d'artistes à Charleroi, qui se réunit dans un local appelé La Mansarde[18]. Là, elle trouve de l'aide et commence à chanter dans des cabarets sous le nom de Barbara Brodi (en l'honneur d'une de ses aïeules ukrainiennes appelée Varvara, ou de sa grand-mère Hava Brodsky)[19]. Son répertoire est constitué de chansons d’Édith Piaf, Marianne Oswald, Germaine Montero, Juliette Gréco. Chaque fois, le public la siffle copieusement[17]. En 1950, elle rencontre Jacques Brel qui, comme elle, tente de percer en se produisant dans divers cabarets. Elle ajoute à son répertoire les premières chansons de cet auteur-compositeur en herbe avec qui elle va se lier d'une très grande amitié discrète mais indéfectible, pleine de complicité et d'admiration mutuelle. Plus tard, tandis que Barbara ne chante encore que des chansons écrites par d'autres, Brel l'encourage à écrire elle-même ses propres chansons ; il sera donc le premier à qui elle fera découvrir ses premiers textes, dont ses premiers succès. Brel dira « Barbara, c'est une fille bien. Elle a un grain, mais un beau grain. On est un peu amoureux, comme ça, depuis longtemps »[20], En 1971, il lui offrira un premier rôle dans son film Franz. À partir de 1981, soit trois ans après la mort de Brel, La Valse de Franz, composée par Brel, sera jouée dans tous les spectacles de Barbara. En 1990, elle créera au théâtre Mogador la chanson Gauguin (Lettre à Jacques Brel)[21].

Fin 1951, elle retourne vivre chez son oncle au 131 rue Marcadet à Paris pour des auditions sans lendemain, dont une au cabaret La Fontaine des Quatre-Saisons dont la programmation est déjà faite et où on lui propose une place de plongeuse pour un an. Elle peut toutefois y rencontrer et observer, sans jamais chanter, Boris Vian avec Henri Crolla et Louis Bessières ou encore Mouloudji[22]. Elle revient à Bruxelles où un ami du groupe de Charleroi lui donne l'occasion de chanter. Elle est mise en relation avec Ethery Rouchadze, pianiste géorgienne qui accepte de l'accompagner et auprès de qui elle se perfectionnera au piano. Cette dernière lui présente Claude Sluys, jeune avocat[23] - [24]. Habitué des lieux de spectacles, il se pique d'écrire quelques chansons. Fin 1952, il déniche le « théâtre du Cheval blanc » et use de ses relations pour y ouvrir un cabaret afin qu'elle s'y produise sous le nom de Barbara[22].

Premiers succès, première télé, premiers enregistrements

Le bouche à oreille aidant, le succès ne se fait pas attendre. Le 31 octobre 1953, Barbara épouse Claude Sluys. Au début de l’année 1955, elle enregistre deux chansons chez Decca : Mon pote le gitan et L'Œillet blanc (parfois noté L'Œillet rouge), diffusées en 78 tours et 45 tours[25].

En 1955, les époux se séparent. À la fin de l'année, Barbara retourne à Paris où elle chante dans de petits cabarets : La Rose rouge en 1956, Chez Moineau en 1957, puis en 1958 à L'Écluse, où elle chante déjà pour de courts engagements. En 1958, elle réussit à s'imposer, sous le surnom de La Chanteuse de minuit, si bien que sa notoriété grandit et lui attire un public de fidèles, en particulier parmi les étudiants du Quartier latin. Sous le nom de Barbara, elle effectue son premier passage à la télévision, le , sur l’unique chaîne de la RTF, dans l’émission Cabaret du Soir, où la présentatrice la compare à Yvette Guilbert et lui assure « qu’elle deviendra certainement une grande vedette ».

À cette époque, poussée par son ami Brel[21], elle commence à écrire. Remarquée et engagée par Pathé-Marconi, elle enregistre, sous le label La Voix de son Maître, son premier Super 45 tours, La Chanteuse de minuit, avec deux de ses propres chansons : J’ai troqué et J’ai tué l'amour[15], ainsi qu'au printemps 1959 son premier 33 tours (Barbara à L'Écluse).

En décembre 1959, apprenant que son père, qui avait fui sur les routes pour noyer son crime dans le vagabondage et la déchéance, est mourant et la réclame auprès de lui à Nantes, elle s'y précipite, mais arrive trop tard. À la vue de son corps, à la morgue, ses sentiments oscillent entre fascination, panique, mépris, haine, d'une part, et un immense désespoir d'autre part[26]. Au lendemain de l’enterrement, elle commence l’écriture de la chanson Nantes, qu'elle achève quatre ans plus tard, quelques heures avant son passage au théâtre des Capucines, le ; ce sera l'une de ses plus grandes chansons.

En 1960, elle change de maison de disques pour signer chez Odéon. Elle enregistre Barbara chante Brassens puis Barbara chante Jacques Brel : le premier de ces albums est couronné par l’Académie Charles-Cros dans la catégorie « Meilleure interprète ».

La période parisienne

En 1961, elle décroche un tour de chant du 9 au 20 février, en première partie de Félix Marten à Bobino[27]. Sa performance est peu appréciée, sa présentation jugée austère, à l’évidence pas encore prête pour les grandes scènes. Loin de se décourager, elle reprend ses récitals à L’Écluse. La même année, elle se rend à Abidjan, où elle retrouve son amant, le diplomate Hubert Ballay ; elle lui écrira Dis, quand reviendras-tu ?, avant de le quitter[28].

Deux années plus tard, les mardis de novembre et décembre 1963, au théâtre des Capucines, elle retient et capte l’attention avec un répertoire nouveau comprenant deux de ses chansons : Nantes et Dis, quand reviendras-tu ?. Le succès est tel que la maison Philips lui signe un contrat. Séduit, Georges Brassens lui propose la première partie de son prochain spectacle à Bobino.

En attendant, le 4 juillet 1964, elle se rend sans enthousiasme en Allemagne de l'Ouest, en réponse à l’invitation de Hans-Gunther Klein, directeur du Junges Theater (de) de la ville universitaire de Göttingen. Agréablement surprise et touchée par l’accueil chaleureux qu’elle reçoit, elle prolonge son séjour d’une semaine. L'avant-veille de son départ, elle offre au public la chanson Göttingen, qu’elle a écrite d’un trait dans les jardins du théâtre. En mai 1967, elle sera à Hambourg pour l’enregistrer, avec neuf autres titres, traduits en allemand, pour le 33 tours Barbara singt Barbara, et retournera chanter à Göttingen le 4 octobre. Dans les années 1980, les hommes politiques se saisiront de la chanson pour promouvoir l'amitié franco-allemande. En 1988, Barbara reçoit la Médaille d’honneur de Göttingen et l'ordre du Mérite fédéral, le Bundesverdienstkreuz, la plus haute distinction allemande, pour ses mérites dans la réconciliation entre la France et l'Allemagne de l’Ouest[29]. En 1992, à la veille d'un référendum sur Maastricht, François Mitterrand choisit ce titre pour terminer un entretien télévisé. En 2002, Xavier Darcos, alors ministre délégué à l’enseignement scolaire, inscrira cette chanson aux programmes officiels des classes de l'école primaire : la chanson sera reprise dans les écoles en 2003 à l'occasion de la commémoration du quarantième anniversaire du traité d'amitié franco-allemand dit traité de l'Élysée[30].

Comme convenu, elle chante à Bobino avec Georges Brassens en « vedette » du 21 octobre au 9 novembre 1964. Le public est conquis et les critiques sont unanimes pour saluer sa prestation. Paris-Presse-L'Intransigeant écrit qu’elle « fait presque oublier Brassens », L'Humanité : « Un faux pas de Brassens, une prouesse de Barbara. »[31].

En octobre 1964, sort son premier album Philips, Barbara chante Barbara. Il obtient le prix de l’Académie Charles-Cros et un réel succès commercial. Lors de la cérémonie, au palais d'Orsay, Barbara déchire son prix en quatre pour le distribuer aux techniciens, en témoignage de sa gratitude[32].

La même année, elle obtient un grand succès à Bobino. Le , jour de la première, France Inter organise une journée Barbara sur ses ondes[33]. La chanteuse est si profondément marquée par cette première qu’elle l'immortalise peu après dans l’une de ses plus grandes chansons : Ma plus belle histoire d’amour.

« Ce fut, un soir, en septembre / Vous étiez venus m’attendre / Ici même, vous en souvenez-vous ? … »

En décembre 1966, Barbara se produit à nouveau à Bobino, où elle interprète notamment Au cœur de la nuit (titre que jamais plus elle n'inscrira à son tour de chant). Trois ans avant L'Aigle noir, elle y évoque « un bruissement d'ailes qui effleure son visage », évoque la mort de son père (sans le nommer) et le pardon « pour qu'enfin tu puisses dormir, pour qu'enfin ton cœur repose, que tu finisses de mourir sous tes paupières déjà closes » (voir les albums Ma plus belle histoire d'amour, Bobino 1967).

En 1967, elle écrit avec Georges Moustaki, La Dame brune, chanson d'amour qu'ils interprètent en duo[34]. Elle dira à son sujet : « Moustaki, c'est ma tendresse »[35].

Le 6 novembre 1967, alors en tournée en Italie, elle apprend la mort de sa mère[36].

Elle a vécu au 14 rue de Rémusat de 1961 à 1967, date à laquelle elle quitte l'immeuble à la suite du décès de sa mère, ce qui lui inspire quelques années plus tard, en 1972, la chanson Rémusat, où elle évoque ce double départ.

En février 1969, Barbara est à l’Olympia. À la fin de la dernière représentation, à la stupeur générale, elle annonce qu’elle arrête le tour de chant[37]. Mais elle respecte ses engagements passés jusqu’en 1971. Toutefois, cet arrêt ne sera pas définitif. Elle a d'ailleurs déclaré qu'elle n'avait jamais fait d'adieux, mais qu'elle avait pris ses distances. La chanteuse reviendra sur les scènes du music-hall après trois ans d'absence[38].

Incursion au théâtre et au cinéma

Début 1970, elle est au théâtre de la Renaissance dans Madame, une pièce musicale, écrite par Remo Forlani, dont elle signe la musique. Le fauteuil à bascule du décor la suivra désormais dans tous ses tours de chant. Elle interprète une « tenancière de lupanar en Afrique ». Madame est un échec[39], mais Barbara remet rapidement le pied à l’étrier grâce au succès de l’album studio L'Aigle noir, dont la chanson éponyme est l’un des plus gros succès discographiques de l’année. Barbara a dit de cette chanson qu'elle l'avait rêvée, « un rêve plus beau que la chanson elle-même ». À la suite de la publication de ses mémoires en 1998, une interprétation bien plus sombre de L'Aigle noir fut supposée[12].

En février 1972, Barbara est avec son ami Jacques Brel à l'affiche de Franz. Elle joue Léonie, femme laide, incapable de vivre l’amour dont elle rêve[25]. Ce premier film réalisé par le chanteur obtient peu de succès.

Deux ans plus tard, elle joue la diva délaissée du film L'Oiseau rare, réalisé par Jean-Claude Brialy[25].

Le danseur et chorégraphe Maurice Béjart, qui appréciait Barbara énormément[40], la fait tourner dans Je suis né à Venise. Dans ce film, qui ne sera diffusé qu’à la télévision[Note 3], Barbara tient deux rôles : celui d'une chanteuse (elle interprète trois titres : L’Amour magicien, L’Homme en habit rouge et La Mort) et celui de La Dame de la nuit.

Sa carrière musicale demeure active dans les années 1970 : à la télévision, en 1972, elle interprète un duo avec Johnny Hallyday, Toi mon ombre, toi ma lumière[Note 4] - [41]. Elle tourne au Japon, au Canada, en Belgique, en Israël, aux Pays-Bas et en Suisse.

Barbara réalisera ses plus grands passages de sa carrière à la télévision pendant ses années ORTF, entre 1958 et 1974.

La période de Précy-sur-Marne

En 1973, Barbara s'installe à Précy-sur-Marne (Seine-et-Marne), à trente kilomètres à l'est de Paris, dans une ancienne ferme villageoise au 2, rue de Verdun. Pour ses répétitions avant chaque spectacle, elle fait transformer la grange en théâtre, lui donnant le nom de « Grange au loup » (c'est l'adresse de son père mourant qu'elle cite dans sa chanson Nantes : « Madame soyez au rendez-vous / 25, rue de la Grange-au-Loup / Faites vite, il y a peu d'espoir / Il a demandé à vous voir. »).

Dans le jardin enserré par les bâtiments de la ferme, elle découvre le plaisir de jardiner[42].

Au petit matin du 5 juin 1974, les pompiers de Meaux découvrent son corps inanimé. Dans le coma, elle est conduite en urgence à l'hôpital. Plus tard, dans plusieurs entretiens, elle relate l'événement en expliquant que, n'arrivant pas à trouver le sommeil, elle a absorbé les cachets qu'elle avait sous la main. Lors d'un concert à Avignon, elle déclare : « Je n'ai pas voulu mourir, j'ai voulu dormir »[43].

Par décision, elle interrompt ses apparitions audiovisuelles en 1974. À partir de cette période, ses textes et ses choix musicaux évoluent en profondeur, et ses concerts de 1974, 1975 et 1978 accueillent de nouveaux titres importants. La chanson de 1974, L'Homme en habit rouge, évoque le souvenir de sa liaison avec son parolier de l’album La Louve, François Wertheimer, auquel Barbara avait offert le parfum Habit rouge de Guerlain. Pour cet album de 1973, Barbara demande à William Sheller de faire les orchestrations. De cette collaboration naît une amitié entre William et la Duchesse, comme celui-ci la surnomme affectueusement. C'est elle qui pousse alors William à devenir chanteur.

Entre 1975 et 1976, elle a une aventure avec le comédien Pierre Arditi, de quatorze ans son cadet. Celui-ci se souvient d'avoir été comme « un adolescent énamouré » dans une liaison qu'il décrit comme « pas très longue mais marquante ». Après leur séparation, ils sont restés très bons amis[44].

En 1978, elle fait un retour remarqué à l'Olympia[38]. Son plus grand succès sur scène est celui qu’elle présente à l'automne de la même année à l’hippodrome de Pantin (emplacement actuel du Zénith de Paris). Plus que de simples concerts, ses représentations sont, selon Jérôme Garcin, de véritables messes dont les rappels ininterrompus se prolongent jusque tard dans la nuit. Elle y interprète notamment Regarde, chanson qu'elle a composée le soir du après l'annonce de la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle[45] - [46]. C’est lors de ce spectacle que la voix de la chanteuse, pour la première fois, et irrémédiablement, se brise. Si au départ elle s'en affole, par la suite elle ne cherchera pas à le cacher mais saura au contraire se servir de cette voix, désormais « au crépuscule », pour renforcer l’aspect dramatique et authentique de son interprétation[47].

Se renouvelant sans cesse, la chanteuse continue d’attirer un public très jeune. L’année suivante, elle reçoit le Grand Prix national de la chanson en reconnaissance de sa contribution à la culture française. Par ailleurs, elle développe une relation de travail et d’amitié avec la vedette cinématographique montante Gérard Depardieu et son épouse Élisabeth.

En 1985, elle coécrit avec Luc Plamondon la musique et le texte de la pièce Lily Passion, où elle joue et chante avec Gérard Depardieu. Sorte d’autobiographie romancée, c’est l’histoire d’une chanteuse qui voue toute sa vie à son public. La première représentation a lieu au Zénith de Paris, le 21 janvier 1986[46]. L’été venu, elle est invitée sur la scène du Metropolitan Opera de New York pour un Gala Performance, donné le 8 juillet. Elle accompagne au piano son ami le danseur étoile Mikhaïl Barychnikov qui danse sur deux de ses chansons (Pierre et Le Mal de vivre).

À cette période, elle s'investit dans la collecte de fonds pour le traitement du sida. Elle rend visite aux malades dans les hôpitaux et dans les prisons[25] - [48]. Lors de ses concerts, elle met des corbeilles de préservatifs à la disposition des personnes venues l’écouter ; engagement dont témoigne artistiquement le titre Sid’amour à mort.

En 1987, elle monte pour la première fois sur la scène du théâtre du Châtelet, à Paris, pour une série de récitals pendant les mois de septembre et octobre, suivis d'une tournée en France, en Suisse, en Belgique, au Japon, au Canada et en Israël qui se termine en 1988.

En 1988, elle est faite chevalier de la Légion d'honneur par le président de la République François Mitterrand.

L'année suivante, elle chante au théâtre Mogador à Paris de février à avril. Suivra une tournée en France et au Japon jusqu'en 1991.

En 1991, elle enregistre Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke pour les Éditions Claudine Ducaté[25]. Elle dédicacera cet enregistrement dans une librairie parisienne, la même année.

En novembre et , Barbara est à nouveau sur la scène parisienne du théâtre du Châtelet[49] mais des problèmes de santé la contraignent à interrompre les représentations. Après quelques jours de repos, elle retrouve son public, le temps d’enregistrer le spectacle, puis renonce à poursuivre et annule les dernières représentations.

En 1994, elle obtient la Victoire de l'artiste interprète féminine de l'année aux Victoires de la musique[49] (récompense qu'elle obtiendra une seconde fois en [50]). Son ultime tournée débute à Dijon, le 1er février. Sa dernière apparition sur scène a lieu le soir du samedi 26 mars 1994 au Centre de congrès Vinci de la ville de Tours[51].

Après seize années passées loin des studios, elle enregistre douze nouvelles chansons durant l'année 1996. Pour ce disque, elle fait appel à Myriam Eddaïra à la prise de son, Jean-Louis Aubert signe le texte Vivant poème et Guillaume Depardieu celui de À force de. Sorti le 6 novembre, cet album, sobrement intitulé Barbara, est son chant du cygne[49].

Mort

Usée par les stimulants, les médicaments pris en doses massives pour calmer son angoisse ou les corticoïdes pour soigner ses cordes vocales, affaiblie par une alimentation déséquilibrée[52] - [53], elle consacre son temps à la rédaction de ses mémoires. Le , son travail est interrompu par « un choc toxi-infectieux d'évolution foudroyante »[49] que les rumeurs transforment en mystère[54]. Elle meurt à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine à l’âge de 67 ans. Elle est enterrée trois jours plus tard dans le carré juif (4e division) du cimetière de Bagneux, au sud de Paris[25], en présence d’une foule de deux mille personnes dont nombre de ses amis du monde du spectacle[Note 5] - [55]. Elle repose dans le caveau familial de la famille Brodsky, auprès de sa grand-mère Granny, « qui seule savait sécher ses larmes et recueillir, du bout des doigts très fins, son désespoir d'enfant »[56].

La chanteuse meurt sans descendance[57].

Deux ans après sa mort, ses effets personnels sont vendus aux enchères[25] malgré les efforts de ses admirateurs et amis pour préserver ce patrimoine dans un hypothétique musée[58].

Mémoires inachevés

En 1998, ses mémoires inachevés sont publiés chez Fayard, sous le titre « Il était un piano noir… ». Elle y révèle l’inceste dont elle a été victime (page 31)[11] :

- « J’ai de plus en plus peur de mon père. Il le sent. Il le sait. J’ai tellement besoin de ma mère, mais comment faire pour lui parler ? Et que lui dire ? Que je trouve le comportement de mon père bizarre ? Je me tais. Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l’horreur. J’ai dix ans et demi. Les enfants se taisent parce qu’on refuse de les croire. Parce qu’on les soupçonne d’affabuler. Parce qu’ils ont honte et qu’ils se sentent coupables. Parce qu’ils ont peur. Parce qu’ils croient qu’ils sont les seuls au monde avec leur terrible secret. De ces humiliations infligées à l’enfance, de ces hautes turbulences, de ces descentes au fond du fond, j’ai toujours resurgi. Sûr, il m’a fallu un sacré goût de vivre, une sacrée envie d’être heureuse, une sacrée volonté d’atteindre le plaisir dans les bras d’un homme, pour me sentir un jour purifiée de tout, longtemps après. »

Ses musiciens

Une de ses toutes premières pianistes fut Liliane Benelli, avec laquelle elle se lie d'amitié. Celle-ci part en tournée avec Serge Lama, qui est alors au début de sa carrière. Le 12 août 1965, près d'Aix-en-Provence, ils sont victimes d'un accident de la route. Liliane Benelli est tuée sur le coup[Note 6]. Quelques semaines plus tard, Barbara écrit et enregistre la chanson Une petite cantate, qui lui est dédiée.

Elle a toujours choisi avec soin ses partenaires musicaux, souvent issus du jazz, et ce dès les années 1960. Un de ses premiers accordéonistes fut Joss Baselli. Par son jeu discret, il a su donner aux musiques de Barbara une ambiance caractéristique. Bien des années plus tard, Barbara confiera que le jeu de Joss lui a énormément apporté. Elle lui en sera toujours reconnaissante. On peut citer également Michel Portal, Bernard Vitet, Eddy Louiss, Maurice Vander, Richard Galliano, Didier Lockwood, mais aussi des auteurs-compositeurs-interprètes de talent comme Catherine Lara (qui en 1972 compose les musiques des chansons Accident et Clair de nuit sur l’album Amours incestueuses), ou encore William Sheller (chargé des orchestrations de l’album La Louve l’année suivante) ; Barbara fut d’ailleurs celle qui suggéra à ce dernier de faire de la scène. Une de ses plus marquantes et durables collaborations est celle de l’accordéoniste Roland Romanelli, lequel fut rejoint, pour le Récital Pantin 1981, par le pianiste Gérard Daguerre (qui l’accompagnera jusqu’à la fin). La collaboration avec Roland Romanelli s’achève au moment de la création de Lily passion avec Gérard Depardieu. Gérard Daguerre devient alors son musicien de prédilection.

À l'occasion de son spectacle au Châtelet 1987, Barbara s'entoure de trois nouveaux musiciens : Marcel Azzola (qui fut l'accordéoniste de Jacques Brel), Michel Gaudry, contrebassiste de jazz ayant collaboré avec Barbara des années auparavant et Jean-Louis Hennequin aux claviers.

Les années 1990-1991 voient le percussionniste Mahut, le pianiste Marc Lerchs et l’accordéoniste Sergio Tomassi rejoindre le groupe des musiciens, tandis que Jean-Louis Hennequin s’éloigne pour un temps.

1993 est l'année de la dernière apparition de Barbara sur la scène parisienne au théâtre du Châtelet, Gérard Daguerre, Mahut, Jean-Louis Hennequin et Sergio Tomassi se trouvent réunis pour ce spectacle et pour la tournée qui suit.

Lors de l'enregistrement de son dernier album studio, en 1996, la plupart de ses musiciens de prédilection sont là : d'Eddy Louiss à Jean-Jacques Milteau, en passant par Richard Galliano, Didier Lockwood et les fidèles Gérard Daguerre, Jean-Louis Hennequin et Dominique Mahut.

Discographie

Vidéographie

- 2000 : Barbara à Pantin, réalisé en octobre-novembre 1981 par Guy Job, DVD Universal. Diffusé sur TF1 le 5 novembre 1982.

- 2000 : Au Châtelet, réalisé en septembre-octobre 1987 par Guy Job, DVD Universal.

- 2004 : Une longue dame brune, double DVD Mercury / Universal. Contient notamment, le film réalisé par François Reichenbach en 1978, sur les répétitions et le spectacle de l’Olympia 1978 et de la tournée qui suivit. Diffusé sur TF1 le 27 novembre 1979.

- 2006 : Brel, Barbara, une chorégraphie de Maurice Béjart, DVD éditions Jacques Brel. Réalisé par Serge Hannecart, en avril 2005 au théâtre Métropole de Lausanne.

- 2017 : Barbara : De la chanteuse de cabaret à l’artiste de légende, double DVD + livret 16 pages. Édité à l'occasion de l'exposition Barbara à la Philharmonie de Paris, Éditions INA (3545020045428).

- 2017 : Barbara en liberté, documentaire de Sandrine Dumarais avec Didier Varrod, Roland Romanelli, Bernard Serf, Vincent Dedienne, Sophie Delassein, Gérard Vergez et Jean-François Fontana, co-produit par France 3 IDF, TV5 et la TSR.

Filmographie

- 1971 : Aussi loin que l'amour , réalisé par Frédéric Rossif. Barbara tient le rôle d'une chanteuse de cabaret (elle chante La Solitude). Sortie : 20 octobre 1971.

- 1972 : Franz, réalisé par Jacques Brel. Barbara joue le rôle de Léonie. Sortie : .

- 1973 : L'Oiseau rare, film à sketches réalisé par Jean-Claude Brialy. Barbara est la chanteuse Alexandra Blitz-Balfour dans l'une des cinq histoires.

Distinctions

- 1960 : grand prix du disque de l’académie Charles-Cros, catégorie : meilleure interprétation pour l’album Barbara chante Brassens.

- 1965 : grand prix international du disque de l’académie Charles-Cros pour l’album Barbara chante Barbara.

- 1982 : grand prix national de la Chanson pour sa contribution à la culture française. Il lui est remis par le ministre de la culture Jack Lang le à l’opéra de Paris[46].

- 1988 : chevalier de la Légion d’honneur par le président de la République François Mitterrand le .

- 1988 : citée à l’ordre du Mérite fédéral allemand, au nom de l’amitié entre les peuples, pour la chanson Göttingen.

- 1988 : médaille d’honneur de la ville de Göttingen.

- 1994 : victoire de la musique, catégorie : artiste interprète féminine de l'année pour l’album Châtelet 93.

- 1997 : victoire de la musique, catégorie : artiste interprète féminine de l’année pour l’album Barbara.

Hommages et influence

Allée Barbara, quartier Saint-Joseph-de-Porterie à Nantes.

Allée Barbara, quartier Saint-Joseph-de-Porterie à Nantes. Rue de la Grange-au-Loup, quartier Saint-Joseph-de-Porterie à Nantes.

Rue de la Grange-au-Loup, quartier Saint-Joseph-de-Porterie à Nantes. 25, rue de la Grange-au-Loup à Nantes.

25, rue de la Grange-au-Loup à Nantes..jpg.webp) Rose « Hommage à Barbara ».

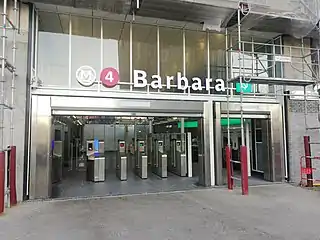

Rose « Hommage à Barbara ». La station de métro Barbara de la ligne 4 du métro de Paris, proche de la tombe de Barbara au cimetière parisien de Bagneux.

La station de métro Barbara de la ligne 4 du métro de Paris, proche de la tombe de Barbara au cimetière parisien de Bagneux.

- Le , au lendemain de son spectacle Lily Passion à Nantes, Barbara, accompagnée de son partenaire, Gérard Depardieu, inaugure la rue de la Grange-au-Loup dans le quartier de Saint-Joseph de Porterie. Il est presque certain que Jacques Serf, son père, avait trouvé refuge dans les dépendances d'une ferme voisine, aujourd'hui disparue. Jusqu’alors, la rue de la Grange-au-Loup n’existait que dans la chanson où Barbara évoquait le rendez-vous manqué avec son père, le , où il mourut à l’hôpital de Nantes : « Pourtant, j'étais au rendez-vous / Vingt-cinq rue de la Grange-au-Loup / Mais il ne m’a jamais revue / Il avait déjà disparu / Il pleut sur Nantes / Et je me souviens / Le ciel de Nantes / Rend mon cœur chagrin. » (éd. Métropolitaines). Le , trois ans après le décès de la chanteuse, une allée perpendiculaire à la rue de la Grange-au-Loup est baptisée du nom de « allée Barbara », à la demande de l’association « la Commune Libre de Saint Joseph de Porterie ». Pour cette inauguration, une fresque peinte par Philippe Béranger et une statue en bronze exécutée par Jeanne Merlet sont dévoilées.

- En 1998, le conseil municipal de la ville de Saint-Marcellin, en Isère, où Barbara et sa famille se réfugièrent durant l’Occupation de 1943 à 1945, décide de donner le nom de la célèbre chanteuse à un square de la ville. Depuis, la municipalité organise des manifestations autour de Barbara.

- En 1999, la ville de Saint-Marcellin crée le Festival Barbara qui offre un tremplin de diffusion à des artistes émergents issus de la région Rhône-Alpes sélectionnés par un jury de professionnels et de mélomanes.

- Le , la municipalité de Roanne dans la Loire, où Barbara habita en 1938, inaugure un square en hommage à la chanteuse[59].

- Le , lors de la vente aux enchères des archives de la chanteuse par Maitre Philippe Rouillac, à Cheverny, la partition manuscrite de la chanson Nantes est préemptée par le ministère de la Culture, pour le compte de la ville de Nantes. Ce document est désormais exposé dans le château des ducs de Bretagne[60].

- Un timbre à l’effigie de Barbara, faisant partie d’une série consacrée aux célébrités de la chanson française, est mis en service par La Poste, le .

- Le est inaugurée l'allée Barbara à Massy, en présence de la chanteuse Marie-Paule Belle.

- Le , une plaque commémorative est dévoilée au 50, rue Vitruve à Paris en présence de Michel Charzat, député-maire du 20e arrondissement, et de Jürgen Danielowski (de), maire de Göttingen. C'est la seconde plaque apposée dans Paris à la mémoire de Barbara, la première l’ayant été par l'association Les Amis de Barbara le , sur la façade de sa maison natale, 6, rue Brochant dans le 17e arrondissement[16].

- Le , l’association culturelle franco-allemande, l'association Barbara Perlimpinpin, le cinéma Lumière et la municipalité de Göttingen, apposent une plaque commémorative sur la façade de l’ancien Junges Theater, où Barbara avait donné un récital en 1964. Sur cette plaque, il est rappelé qu’elle avait écrit la chanson Göttingen dans le jardin voisin : touchée par la chaleur du public venu l’applaudir, la chanteuse avait voulu le remercier en écrivant une chanson dédiée à la ville en choisissant la tranquillité du jardin attenant au théâtre. Par ailleurs, au sud de la ville, une Barbarastrasse est inaugurée. Le en présence d’une délégation de l’ambassade de France en Allemagne, un rosier est planté dans le jardin de l’ancien Junges Theater (devenu le cinéma Lumière).

- À la demande de l’association Barbara Perlimpinpin, une rose d’un rouge intense aux reflets de velours noir est créée par le pépiniériste Delbard. Le rosier est baptisé, le 6 juin 2004, à la Roseraie du Val-de-Marne de L’Haÿ-les-Roses.

Sur les scènes de tous les théâtres où elle a chanté, les roses, très présentes dans ses paroles, ont accompagné et entouré Barbara. »[Note 7]

- Des survivants français du camp de Mittelbau-Dora ont planté le rosier le , jour du 62e anniversaire de la libération du camp, en signe de la réconciliation franco-allemande.

- En , le Hall de la chanson célèbre les dix ans de la mort de Barbara, en organisant des rencontres filmées autour de sa vie et de son œuvre, réunissant des journalistes, des artistes et des intellectuels, au cabaret L’Écluse à Paris[61].

- En 2008, sous l'impulsion de Bertrand Delanoë, la Ville de Paris donne le nom de « allée Barbara » à une voie du 17e arrondissement[62], dans le square des Batignolles, et inaugure le centre musical Fleury-Goutte d'Or - Barbara (aujourd'hui FGO-Barbara, établissement culturel de la ville de Paris[63]), dans le 18e arrondissement, en son hommage. La mairie du 17e arrondissement expose la photographie de l'artiste dans son hall d'entrée.

- Elle figure sur Le mur tombé du ciel du Royal Deluxe à Nantes, dévoilé en 2011.

- Le , France 2 diffuse Un jour, un destin : Barbara, au-delà des apparences, un documentaire inédit de 1 h 45.

- Du au , exposition Barbara à la Philharmonie de Paris[64].

- En , son nom est donné à la future station de métro Barbara de la ligne 4 du métro de Paris, à cheval sur les communes de Bagneux et Montrouge, qui ouvre ses portes en janvier 2022.

- Le , est inauguré la nouvelle « rue Barbara » à Tours[65]. Après notamment les villes de Paris, Göttingen, Nantes et Pantin, la Ville de Tours a décidé effectivement de nommer une rue en son hommage lors de son conseil municipal de décembre 2018[66], l'artiste ayant fait son ultime concert dans cette ville le 26 mars 1994, au Palais des Congrès.

- Le France Culture diffuse en feuilleton le premier des dix épisodes de la série “Il était un piano noir… d’après les Mémoires interrompus” de Barbara[67].

- Début 2022, à la suite d'une consultation, l'université de Bretagne-Occidentale nomme un de ses amphithéâtres en l'honneur de Barbara, à Brest[68].

Chansons, albums, spectacles

- Ann'so et Roland Romanelli signent à la fin de l'année 2002 un spectacle en hommage à la chanteuse, Ma plus belle histoire d'amour… Barbara[69] - [70]. Ann'so défend ce spectacle sur la scène de L'Européen[71] - [72]. Enregistré avec l'Orchestre symphonique de Bulgarie, un album en est extrait[73] - [74].

- En 2010, elle est citée dans la chanson de Camélia Jordana Non, non, non (Écouter Barbara).

- En 2011, Sylvie Vartan reprend Mon enfance, lors du concert anniversaire pour ses 50 ans de carrière à la salle Pleyel.

- Le , Naïve publie l'album de Daphné, Treize chansons de Barbara.

- Le , le chanteur Patrick Bruel sort un album lui rendant hommage, puis édite le l'album live Bruel Barbara - Le Châtelet.

- Le , Mercury / Universal publie Elles & Barbara, album hommage où treize chanteuses reprennent treize chansons sous la direction artistique d'Édith Fambuena.

- Du 23 au , Juliette Binoche et Alexandre Tharaud lui rendent hommage dans le spectacle Vaille que Vivre joué dans la cour du lycée Saint-Joseph d'Avignon dans le cadre du Festival d'Avignon 2017.

- En , Gérard Depardieu lui rend hommage dans l'album et le spectacle Depardieu chante Barbara[75].

Cinéma

- Dans le film Peau d'ange (2002) de Vincent Perez, Angèle, l'héroïne, interprète Une petite cantate[76].

- Dans le film Les Chansons d'amour (2007) de Christophe Honoré, la chanson Ce matin-là est le générique de fin.

- Dans le film Mademoiselle Chambon (2009) de Stéphane Brizé, la chanson Septembre est le générique de fin.

- Dans le film Camille redouble (2012) de Noémie Lvovsky, on trouve un double hommage à Barbara : l'héroïne y chante Une petite cantate a cappella avec ses parents, puis la chanson Dis, quand reviendras-tu ? est sélectionnée au juke-box.

- Dans le film Du vent dans mes mollets (2012) de Carine Tardieu, la chanson Mon enfance est le générique de fin.

- Dans le film Barbara (2017) de Mathieu Amalric, Barbara est interprétée par Jeanne Balibar[77].

Roman

- Mélanie Georgelin et Caroline Siaugues (préface de Geneviève Brisac , illustrations de Benjamin Martin de la Salle), La Plus Petite Étoile est à la nuit. Avec Barbara, Paris, Éditions Encre Rouge, collection Douro, 2020.

Exposition en réalité augmentée : Barbara, du bout des lèvres

Du au , l’INA a célébré Barbara en une exposition de photographies en réalité augmentée mêlant archives et innovation numérique : Barbara, du bout des lèvres. Chacun des seize clichés inédits choisis par Mathieu Amalric et exposés sur les grilles du palais Brongniart était associé à un module vidéo présent sur une application pour smartphone[78] qui s'ouvrait lorsque la photographie en question était elle-même photographiée (voir vidéo[79]). Des entretiens, des chansons et des extraits de fictions étaient également disponibles en bonus sur l’application ainsi que sur le site dédié[80]. De plus, dès la nuit tombée, un mapping vidéo animait les photographies de cette exposition publique en extérieur.

Autres éléments de sa carrière musicale

- Barbara participe en 1960 au Festival de la chanson de Knokke-Heist[81] - [82].

- En 1962, elle est la marraine de la promotion 1962 de l'École centrale Paris[83] - [84].

- Elle joue les rôles de Zéphirio et de Capricia dans Le Jeu des dames, opérette de Georges du Manoir et Albert Willemetz au petit théâtre de Paris, le 25 novembre 1960.

- En 1978, Barbara compose la musique du téléfilm La Femme rompue de Josée Dayan, d'après la nouvelle de Simone de Beauvoir[46].

- Elle participe aux arrangements de l’album de chansons d’Élisabeth Depardieu, Rendez-vous à ce rendez-vous, sorti chez Carrère en 1983, où elle signe la musique d’Amazonie.

- Elle joue le rôle de la reine au côté de Mikhaïl Barychnikov dans celui du prince, dans le livre de photos d’Arthur Elgort, The Swan Prince, édité en 1987 au profit de la Fondation américaine pour la recherche contre le sida.

Prix Barbara

En 2010, à l’occasion de la 29e édition de la Fête de la musique en France, Frédéric Mitterrand crée le Prix Barbara (qui est remis de 2010 à 2014) pour encourager une jeune chanteuse ou un jeune chanteur auteur–compositeur-interprète. Les lauréats sont :

- 2010 : Carmen Maria Vega[85]

- 2011 : L[86]

- 2012 : Barcella[87]

- 2013 : Maissiat[88]

- 2014 : Klô Pelgag[89]

Annexes

Bibliographie

Quelques ouvrages sont parus du vivant de Barbara : un recueil de textes, précédé d’un portrait par Jacques Tournier, dans la collection « Chansons d’aujourd’hui », chez Seghers en 1968, et une première biographie de Marie Chaix, chez Calmann-Lévy en 1986. Le Mercure de France a publié en 1980 un roman La Barbaresque de Sandra Thomas. L’auteur y mêle sa quête de paternité avec sa relation étroite (et pas toujours partagée) avec la chanteuse.

Travaux universitaires

Joël July, sous la direction de Joelle Gardes-Tamine, Style et versification dans les chansons de Barbara, thèse de doctorat en langage et parole, faculté des lettres et sciences humaines, université Aix-Marseille 1, 2002, 390 p.

Sébastien Bost, sous la direction de Catherine Douzou. Barbara : la morsure et la caresse - une esthétique de la déchirure, thèse de doctorat en Arts et Lettres, École Doctorale Sciences de l'Homme et de la Société, Université de Tours, 2019, publiée aux Éditions La Simarre sous le titre "Barbara, la morsure et la caresse", 2023 (264 p.)

Mémoires

- Barbara, Il était un piano noir... : mémoires interrompus, Paris, Fayard, , 1re éd., 229 p. (ISBN 978-2-213-60015-4 et 978-2-213-60274-5, OCLC 45446498).

- Barbara, Il était un piano noir ... : mémoires interrompus, Paris, Fayard, (ISBN 978-2-213-61382-6) réédition en format luxe (relié format 22,50 × 35, avec de nombreuses photographies pleine page).

- Les mémoires interrompus ont fait l'objet d'une série radiophonique sur France Culture en 2013, rediffusée en avril 2015[90].

- Es war einmal ein schwarzes Klavier ... - Unvollendete Memoiren, traduction intégrale de Il était un piano noir : Mémoires interrompus, pour la première fois en allemand, par Annette Casasus, Éditions Wallstein, 2017 (ISBN 978-3835330764).

Biographies

- Jacques Tournier et Barbara, Barbara, ou, Les parenthèses, Paris, Seghers, coll. « Poésie et chansons » (no 10), (réimpr. 1981), 183 p. (ISBN 2-221-00712-3 et 978-2-221-00712-9, OCLC 13185764, lire en ligne).

- Marie Chaix[Note 8] (ill. Luc Simon, photogr. Luc Simon), Barbara, Paris, Éditions Calmann-Lévy, , 125 p. (ISBN 978-2-7021-1467-4, OCLC 19271459).

- Annie Réval et Bernard Réval (préf. Jack Lang), Barbara : une si belle histoire, Paris, France-Empire, (ISBN 978-2-7048-0866-3).

- Sophie Delassein (préf. Georges Moustaki), Barbara, une vie, Paris, L'Archipel, , 283 p. (ISBN 2-84187-139-8).

- Sophie Delassein, Rappelle-toi, Barbara, Paris, 10/18, coll. « Collection Musique & Cie », , 251 p. (ISBN 2-264-03402-5).

- Didier Millot, Barbara : J'ai traversé la scène, Paris, Mille et une nuits / Fayard, (ISBN 2-84205-779-1).

- Valérie Lehoux, Barbara : portrait en clair-obscur, Paris Brézolles, Fayard Chorus, (ISBN 978-2-213-62452-5 et 2-213-62452-6).

- Alain Wodrascka, Marie-Paule Belle (témoignage) et Jacques Higelin (avant-propos) (préf. William Sheller), Barbara : parfums de femme en noir, Paris, Carpentier, , 330 p. (ISBN 978-2-84167-510-4).

- Serge Vincendet, Barbara ombre et lumière, Paris, Alphée, , 374 p. (ISBN 978-2-75380-263-6).

- Roland Romanelli et Christian Mars, Vingt ans avec Barbara, Paris, L'Archipel, , 189 p. (ISBN 978-2-84187-974-8).

- Barbara et Joël July (dir.) (préf. Jacques Attali, Version revue et augmentée de : Ma plus belle histoire d'amour, l'oeuvre intégrale, L'Archipel, 2000), Barbara : l'intégrale, Paris, L'Archipel, , 341 p. (ISBN 978-2-8098-0870-4).

- Christian Soleil, Allô, c'est Barbara, la chanteuse ! : une évocation de la longue dame brune, Saint-Denis, Édilivre, , 228 p. (ISBN 978-2-332-67445-6, OCLC 887505695).

- Françoise Piazza, Thomas Patey, Jean-François Fontana, Barbara à livre ouvert, La Saisonneraie, novembre 2022, 309 p. (ISBN 978-2-9581650-2-4).

Documents et témoignages

- Jérôme Garcin, Barbara, claire de nuit, Paris, Gallimard, (1re éd. 1999 (La Martinière)), 165 p. (ISBN 978-2-07-041909-8).

- Alain Wodrascka, Barbara : N'avoir que sa vérite, Paris, Carpentier, , 237 p. (ISBN 2-84167-182-8).

- Marcel Imsand et Daniel Debessières, Barbara : la chanteuse et le photographe, Paris, Autrement, , 125 p. (ISBN 978-2-7467-1036-8).

- Marie Chaix, Barbara, Paris, Maren Sell, coll. « Du côté des femmes », , 10 × 20 (ISBN 978-2-35580-002-3 et 2-35580-002-2).

- Didier Varrod, Barbara : à demain, je chante, Paris, Textuel, coll. « Passion », , 192 p. (ISBN 978-2-84597-243-8).

- Didier Millot, Et je signe... Barbara, Paris, Sacem / Artena, , 139 p. (ISBN 978-2-35154-011-4).

- Christian Stalla, Autour de l'Écluse, Collection Cabaret, Éditions L'Harmattan, 2016.

- Pierre Landete, La Parenthèse de L'Aigle, variations sur un poème de Barbara, TriArtis, Paris, 2017 (ISBN 9782916724898).

- Danielle Moyse, J'aurai vécu d'avoir aimé, Barbara interprète de Rainer Maria Rilke, Éditions du Grand Est, 2017 (ISBN 9782916885186).

- Alain Vircondelet (auteur), Philippe Lorin (illustrateur), Chez Barbara - La dame brune, Éditions du Rocher, 2017 (ISBN 978-2268094823)

- Kéthévane Davrichewy, Barbara - Notre plus belle histoire d'amour, Éditions Tallandier, 2017 (ISBN 979-1021021495)

- Clémentine Deroudille, Barbara, Flammarion, 2017 (ISBN 978-2081415881)

- Stéphane Loisy et Baptiste Vignol, Barbara - Si mi la ré, avec une préface de Jeanne Cherhal, Éditions Gründ, 2017 (ISBN 978-2324020902)

- Sébastien Bost et Catherine Douzou, Barbara en scène(s), une femme, une œuvre en performance, Presses Universitaires de Provence, 2022, (ISBN 979-1-03200-388-6)

Magazines

Liens externes

- « Barbara : l'enfance », sur France Inter

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- (he) Bait La Zemer Ha-Ivri

- (en) Billboard

- (en) MusicBrainz

- (en) Muziekweb

- (he) Shirat Nashim

- (en) Songkick

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Ciné-Ressources

- Unifrance

- (en) IMDb

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Notes et références

Notes

- Dans ses mémoires inachevés, elle écrira « Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur. J'ai dix ans et demi. Les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire. Parce qu'on les soupçonne d'affabuler ». Cf. Joël July, Les Mots de Barbara, Publications de l'université de Provence, , p. 51

- « On était auditrice quand on n’avait réussi qu’à deux examens sur trois. » / Source : Barbara, Il était un piano noir… Fayard, 1998.

- Le 1er janvier 1977 sur Antenne 2.

- Une création originale restée inédite sur disque jusqu'en 2012, année où le duo est inclus dans le coffret Barbara Une femme qui chante, qui rassemble en 19 CD l'intégralité des enregistrements de la chanteuse.

- Parmi eux : Annie Girardot, Gérard Depardieu, Muriel Robin, Catherine Lara, Guy Bedos, Marie-Josée Nat, Jacques Higelin, Jean-Claude Brialy, Carla Bruni, Fanny Ardant, Jacques Attali, Jack Lang, Enrico Macias et Guy Béart.

- Ainsi que le chauffeur, Jean-Claude Ghrenassia, producteur de la tournée et frère d'Enrico Macias, Serge Lama est grièvement blessé...

- Citation de Didier Millot, président de l’association Barbara Perlimpinpin.

- Sœur de la chanteuse Anne Sylvestre, Marie Chaix, fut l’assistante et la confidente de Barbara de 1966 à 1970 avant de se consacrer à l’écriture.

Références

- « https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2023/03/28/archives-barbara-rejoignent-bnf » (consulté le )

- Mairie de Nantes, Acte de décès no 628 de Jacques Serf, sur Archives municipales de Nantes, (consulté le ), vue 81.

- Mairie de Paris 8e, Acte de décès no 416 d'Esther Brodsky, sur Archives de Paris, (consulté le ), vue 23.

- Sylvain Boulouque, « Barbara [Serf Monique, Andrée, dite] », sur Le Maitron, (consulté le ).

- « Avis de décès SERF »

- Alain Wodrascka, Barbara : parfums de femme en noir, Paris, Carpentier, , 330 p. (ISBN 978-2-84167-510-4), p. 16.

- Barbara, Barbara, l'intégrale, L'Archipel, (ISBN 978-2-8098-0898-8, lire en ligne).

- Alain Wodrascka 2007, p. 25.

- Jérôme Garcin, Barbara, claire de nuit, Paris, Gallimard, coll. « Folio » (no 3653), , 160 p. (ISBN 978-2-07-041909-8, OCLC 470009129), p. 25-26

- Joël July, Les mots de Barbara, Publications de l'Université de Provence, , 300 p. (ISBN 978-2-85399-585-6), p. 51.

- Barbara, Il était un piano noir : mémoires interrompus, Fayard, 1998.

- Pierre Chaillier, « Les deux aigles noirs de Barbara », La Dépêche du Midi, 26 novembre 2007 : « Et puis un jour, chacun a appris, découvert le vrai visage de « l'Aigle noir », ce que recouvrait vraiment la veillée mortuaire de « Nantes ». En lisant les mémoires inachevés que la Grande Dame Brune avait laissés. / Ce n'était pas un jour, ce n'était pas une nuit, cela s'était passé un soir, un soir qu'elle écrivait encore au présent pour confier la blessure originelle, glisser elliptique « un soir à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur ». [...] Elle n'écrira jamais le mot. Mais « le soir, lorsque j'entends claquer le grand portail vert et les pas de mon père résonner dans la cour, je me prends à trembler ». Et les larmes lui viennent, confie-t-elle au papier en révélant sans le dire l'inceste. Rappelant simplement « les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire ». ».

- Pierre Adrian, L'histoire secrète de la chanson L'Aigle noir de Barbara, Le Figaro, 9 décembre 2015.

- Didier Varrod, Barbara. À demain, je chante, Textuel, , p. 33.

- Jérôme Garcin, op. cit., Bio-discographie, p. 155.

- Compte rendu du dévoilement de la plaque le 22 juin 2002.

- François Faurant, Biographie chronologique de Barbara, sur le site www.passion-barbara.net.

- Christelle Pissavy-Yvernault, Bertrand Pissavy-Yvernault et Dominique Thomas (conception graphique et mise en page), Yvan Delporte, rédacteur en chef (biographie), Marcinelle Paris, Dupuis, , 334 p. (ISBN 978-2-8001-4278-4, OCLC 690586352), chap. 1 (« Une jeunesse à Charleroi »).

- Joël July, Les mots de Barbara, Publications de l'Université de Provence, , p. 32.

- Jean-Dominique Brierre, « Ses nouvelles passions… », sur fra.1september.ru.

- Jacques Lévy, « Tu sauras qui je suis - Brel, Barbara et Franz », sur filmsdocumentaires.com, .

- Jérôme Garcin, op. cit., p. 82.

- Marie Chaix, Barbara, Libella/Maren Sell.

- « La mari de Barbara », La Dernière Heure, (lire en ligne).

- « Barbara », sur lehall.com, (version du 20 février 2019 sur Internet Archive)

- Jérôme Garcin, op. cit., p. 26-27. : « Quand, beaucoup plus tard, ce père vagabond qui avait fui son crime sur les routes pour le noyer dans la déchéance, réclama sa fille auprès de lui, elle se précipita à son chevet. Elle croyait aux vertus du temps qui passe, émonde les aversions, calme les rancunes, détourne l'arme de la vengeance avec le bras de l'indulgence. » […] « Devant le corps de son père, à la morgue, elle fut incapable de savoir, de la fascination, de la panique, du mépris, de la haine ou de l'immense désespoir, quel sentiment l'emportait, de quelle nature étaient ses larmes. »

- Jérôme Garcin, op. cit., Bio-discographie, p. 156.

- Véronique Mortaigne, Barbara, intacte et lumineuse, Le Monde, 24 novembre 2007.

- « 22 janvier : journée franco-allemande-L'histoire d'un hymne "Göttingen" | RFI Blogs », sur allemagnehorslesmurs.blogs.rfi.fr (consulté le )

- Barbara. L'intégrale, édition revue et augmentée (Livre numérique Google), L'Archipel, 2012, 420 p., notice (no) (Göttingen).

- Didier Millot, Barbara : J'ai traversé la scène, Paris, Éditions Mille et Une Nuits, , 250 p. (ISBN 978-2-84205-779-4, OCLC 54881076).

- Valérie Lehoux, Barbara : Portrait en clair-obscur, Fayard, 5 septembre 2007, 484 pages : « en 1965, alors qu'elle vient de recevoir le prix Charles-Cros pour son premier album d'auteur-compositeur-interprète, Barbara déchire son diplôme pour en distribuer des bouts aux techniciens et aux musiciens... ».

- François Faurant, Biographie chronologique de Barbara, sur le site www.passion-barbara.net : « À partir du 15 septembre, elle chante à Bobino, accompagnée par Joss Baselli et Pierre Nicolas. [...] Le 15 septembre, jour de la première, France Inter organise une journée Barbara sur ses ondes. Chaque soir la salle affiche complet. »

- Les plus belles chansons de Georges Moustaki, sur Vidéorama, le 23 mai 2013, consulté le 13 juin 2013.

- Disparition de Georges Moustaki, sur RFI Musique, le 23 mai 2013.

- Jérôme Garcin, op. cit., Bio-discographie, p. 157.

- Valérie Lehoux, Barbara : Portrait en clair-obscur, Fayard, 5 septembre 2007, 484 pages : « en 1969, sur la scène de l'Olympia, elle annonce qu'elle arrête le tour de chant. [...] Dans la salle, des gens n'en croient pas leurs oreilles. »

- « Barbara », sur ina.fr, .

- François Faurant, Biographie chronologique de Barbara, sur le site www.passion-barbara.net : « La critique égratigne la pièce. Le public boude Madame. ».

- Marcel Imsand, Jean-Bernard Repond, Histoire d'une image, Saint-Paul, 2009, 142 pages, p. 104 : « J'ai connu Maurice Béjart en 1965. Le fait que j'étais ami avec Barbara et que lui l'appréciait énormément aussi a créé un lien [...]. »

- « Les duos commercialisé de Johnny Hallyday », sur www.hallyday.com (consulté le ).

- Précy sur Marne en Seine et Marne 2 rue de Verdun.

- « Histoire de la chanson Les insomnies », sur francois.faurant.free.fr (consulté le ).

- Jordan Grevet, « Pierre Arditi révèle avoir eu une aventure avec Barbara », Closer, 11 mars 2013.

- https://www.liberation.fr/musique/1997/11/26/en-politique-l-hymne-a-la-rose_220736/ consulté le 27 février 2022.

- Jérôme Garcin, op. cit., Bio-discographie, p. 158.

- Jérôme Garcin, op. cit., p. 64 : « À partir de 1981, c'est-à-dire de Pantin, Barbara commença à perdre celle qui était devenue sa plus fidèle compagne et sa meilleure interprète. Sa voix se brisa. Elle s'en inquiéta, s'affola. Crut que jamais elle ne pourrait rechanter. ».

- Gilles Pilaoux, « Sida : Avec Barbara dans les prisons françaises », sur Minorites.org, (consulté le ).

- Jérôme Garcin, op. cit., Bio-discographie, p. 159.

- « Victoires de la musique pour Barbara, Juliette… », Libération, (lire en ligne).

- Caroline Tronche, « Deux jours pour (re)découvrir Barbara », La Nouvelle République du Centre-Ouest, (lire en ligne).

- Roland Romanelli, Vingt ans avec Barbara, éditions de l'Archipel, , p. 190.

- Valérie Lehoux, Barbara. Portrait en clair-obscur, éditions Fayard, , p. 213.

- Barbara, intacte et lumineuse, Le Monde, 24 novembre 2007 : « les rumeurs transforment le "choc toxico-infectieux", cause officielle du décès, en mystère. ».

- François Bagnaud, « 24 novembre 1997 : Barbara s'envole au Paradis... - Actualités de Brigitte Bardot », Livres et coups de cœur (Barbara, Brigitte Bardot, Colette Renard, etc.), (lire en ligne, consulté le ).

- Jérôme Garcin, op. cit., Bio-discographie, p. 135.

- Joël July, Barbara, l'intégrale, éditions de l'Archipel, (lire en ligne), n. p. : « La seule chose qui aurait pu me faire changer de vie, c'était un enfant. Il m'est arrivé souvent d'être jalouse devant une mère et son enfant, mais bon… Je me demande quelquefois si j'aurais pu chanter et m'occuper d'enfants. C'est vrai que c'est un prix lourd à payer ».

- Jérôme Garcin, op. cit., p. 143-146 : « les proches qui décidaient soudain de spéculer sur les objets sacrés du culte : le rocking-chair sur lequel elle se balançait en entonnant Ma plus belle histoire d'amour, le piano à queue qu'elle câlinait pour célébrer Le Bel âge et frappait pour condamner Les Rapaces, les pantalons pattes d'ef dont elle disait si joliment qu'ils avaient « émancipé (ses) jambes », les bas brodés d'un semis de perles noires, les vestes à haut col qui semblaient l'allonger et la tendre toujours plus vers le ciel, le boa de plumes noires qui lui donnait un formidable air canaille […] ».

- « Square Barbara à Roanne », sur francois.faurant.free.fr (consulté le )

- Par Renaud Domenici Vente à 20 heures au château de Cheverny Tél : 02 54 80 24 24 Le 2 juin 2000 à 00h00, « Les souvenirs de scène de Barbara aux enchères », sur leparisien.fr, (consulté le ).

- « Barbara : "Chanter pour respirer" », sur Le Hall de la chanson (consulté le ).

- « Les rues de Paris | allée Barbara | 17e arrondissement », sur www.parisrues.com (consulté le ).

- « FGO - Barbara », sur www.fgo-barbara.fr (consulté le )

- « Exposition Barbara | Philharmonie de Paris », sur philharmoniedeparis.fr (consulté le ).

- « Tours : une rue Barbara inaugurée le 26 mars 2019 », sur France Bleu, (consulté le ).

- « https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-bientot-une-rue-barbara », sur lanouvellerepublique.fr (consulté le ).

- « SÉRIE_FICTIONS_"Il était un piano noir…d’après les Mémoires interrompus" de Barbara », sur franceculture.fr (consulté le )

- « L’Université de Bretagne Occidentale féminise les noms de ses amphithéâtres à Brest et à Quimper », sur letelegramme.fr, (consulté le )

- Rémy Batteault, « Roland Romanelli – Sa plus belle histoire d’amour », sur regardencoulisse.com, (consulté le ).

- Thanh Than Trong, « Ma plus belle histoire d’amour… Barbara », sur regardencoulisse.com, (consulté le ).

- Valérie Lehoux, « Barbara: Portrait en clair-obscur », sur Google Livres, (consulté le )

- « Ann'so - Biographie de la chanteuse », sur allmyblog.com, (consulté le ).

- « Ma plus belle histoire d'amour Barbara », sur Fnac (consulté le )

- Rémy Batteault, « Ann’So – Barbara, passionnément », sur regardencoulisse.com, (consulté le ).

- Olivier Nuc, « Gérard Depardieu, magnifique Barbara », sur Le Figaro.fr, .

- "Une petite cantate" ~ Peau d'ange/Once Upon an Angel sur youtube.

- Jacques Morice, « Cannes 2017 : “Barbara” de Mathieu Amalric, inspiré comme une envolée free jazz », sur telerama.fr, (consulté le ).

- Barbara, du bout des lèvres, sur l'App Store d'Apple et Google Play. Les vidéos commentées par Mathieu Amalric et certains entretiens, chansons et extraits de fictions ne sont disponibles que sur l'application mais peuvent être visionnés en dehors du cadre de l'expo augmentée.

- [vidéo] L’expo augmentée de l’Ina “Barbara, du bout des lèvres” sur Vimeo

- « Barbara, du bout des lèvres », sur ina.fr (consulté le ).

- Valérie Lehoux, Barbara: Portrait en clair-obscur, Fayard, 2007, (ISBN 2213624526), (ISBN 978-2213624525).

- (en) « Knokke - Heist songfestival contestants 1959 - 1973 », sur europopmusic (consulté le ).

- Voir dans CASPWiki

- Guy Lebègue, « Biographie de Guy Lebègue » (consulté le ).

- « 29e Fête de la Musique : création du Prix Barbara - Histoire du ministère », Ministère de la Culture et de la Communication (consulté le ).

- « L, couronnée par le Prix Barbara », Ministère de la Culture et de la Communication, .

- « Barcella reçoit le prix Barbara 2012 », Ministère de la Culture et de la Communication, 2012.

- « Chanson : Maissiat, une voix tracée », Ministère de la Culture et de la Communication (consulté le ).

- « Klô Pelgag reçoit le prix Barbara 2014 », .

- « Il était un piano noir... d’après les Mémoires interrompus de Barbara 1/10 », sur franceculture.fr, du 24 avril 2015 au (consulté le ).

.jpg.webp)