Ax 3 Domaines

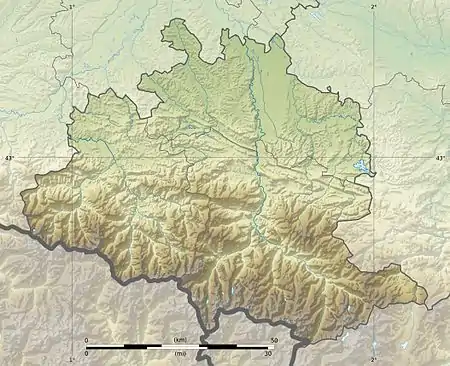

Ax 3 Domaines, anciennement appelée Ax-Bonascre, est une station de sports d'hiver des Pyrénées créée en et située en Ariège. La station est implantée à huit kilomètres d'Ax-les-Thermes sur les hauteurs de la commune, au cœur de la vallée d'Ax, dans la vallée de la Haute-Ariège. Elle est distante de 30 kilomètres de la frontière entre la France et l'Andorre au sud, 30 kilomètres de Tarascon-sur-Ariège au nord-ouest, 20 kilomètres du col de Pailhères à l'est et 120 kilomètres de Toulouse au nord.

| Ax 3 Domaines | |

Vue générale de la station depuis le col du Chioula au nord. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Ariège |

| Localité | Ax-les-Thermes |

| Site web | www.ax-ski.com |

| Géographie | |

| Coordonnées | 42° 42′ 03″ nord, 1° 48′ 50″ est |

| Massif | Pyrénées |

| Altitude | 1 380 m |

| Altitude maximum | 2 400 m |

| Altitude minimum | 1 400 m |

| Ski alpin | |

| Remontées | |

| Nombre de remontées | 21 |

| Télécabines | 1 + 1 reliant Ax-les-Thermes |

| Télésièges | 7 (dont 2 débrayables) |

| Téléskis | 8 |

| Tapis roulant | 1 |

| Fils neige | 3 |

| Débit | 28 180 (personnes/heure) |

| Pistes | |

| Nombre de pistes | 37 |

| Noires | 6 |

| Rouges | 10 |

| Bleues | 11 |

| Vertes | 9 |

| Total des pistes | 83 km |

Nouvelles glisses |

Snowpark, espace évolution |

| Ski de fond | |

| Nombre de pistes | 1 |

| Total des pistes | 5 km |

| Neige artificielle | |

| Canons | 284[1] |

| Superficie | 0.28 km2 |

Ax 3 Domaines est composé de 37 pistes réparties sur trois domaines skiables, celui de Bonascre à faible altitude, celui du Saquet à moyenne altitude, et celui des Campels à haute altitude, soit en tout quatre-vingt kilomètres de pistes. Pour pallier les aléas climatiques, 284 canons à neige couvrent la station.

La station ne se limite pas à la seule pratique du ski l'hiver, mais s'ouvre progressivement vers d'autres horizons, à savoir la randonnée ou le VTT l'été.

En , elle fait partie des premières stations françaises à être couverte par le système Street View de la société Google[2].

Toponymie

« Ax 3 Domaines » est la dénomination récente de la station : avant 2001, elle portait le nom d'« Ax-Bonascre », Bonascre étant depuis le milieu des années 1970 le domaine le plus accessible et le mieux équipé des trois.

« Ax » fait référence à la commune d'Ax-les-Thermes sur laquelle la station se situe. Le village tire son appellation de l'occitan « Acqs » qui, étymologiquement, dérive du latin aquæ, « les eaux »[3] ou aquis, « aux eaux »[4].

Les « 3 Domaines » sont bien entendu les trois domaines skiables de Bonascre (du nom du plateau de Bonascre), du Saquet (le pic Saquet ou pic du Saquet était au XIXe siècle une autre dénomination pour le sommet dit la Tute de l'Ours[5] ; aujourd'hui il s'agit d'une crête distincte située plus au nord) et des Campels (la Jasse des Campels est un vallon qui s'étend au sud-ouest de ce sommet).

Géographie

Situation et relief

Le village d'Ax-les-Thermes est situé dans les Pyrénées, à proximité d'Andorre, et est implanté au confluent de l'Oriège, de l'Ariège et de la Lauze. La station est quant à elle située à environ huit kilomètres au sud-ouest de la commune, sur les hauteurs.

Relief de la station

Le plateau de Bonascre, qui appartient au village axéen, se situe à 1 390 mètres d'altitude[6]. Ce dernier se caractérise par une longueur d'un kilomètre sur une largeur de 450 mètres[6].

Le domaine de Bonascre, premier des trois qui constituent la station, s'étage entre 1 400 mètres et 2 000 mètres d'altitude[6]. Il se situe principalement sur les bois de la Crémade et de Manseille, appartenant tous deux à la forêt domaniale d'Ax-les-Thermes.

Le domaine du Saquet, quant à lui, se démarque par une altitude plus élevée, entre 1 800 et 2 300 mètres d'altitude[6]. Il couvre en partie le bois de la Griolle. Il est délimité à l'ouest par la vallée de Savignac, et à l'est par les jasses de Mansèdre, de Bisorne et des Campeillots, qui plongent vers la cascade d'Escaleilles puis sur la rivière Ariège. Cette dernière est par ailleurs longée par la route nationale 20 qui mène vers Mérens-les-Vals puis L'Hospitalet-près-l'Andorre. Au sud, il laisse place au domaine dit des Campels.

Le domaine des Campels se distingue par une altitude élevée, entre 1 700 et 2 400 mètres[6]. Il est en grande partie accoté à la Tute de l'Ours (2 254,7 mètres[6]). Le point culminant de la station se situe un peu plus au sud, au-delà de la Couillade de Llerbès, à 2 305 mètres[6]. Les Campels s'étalent également vers deux pics : d'une part celui de Carroutch à 1 871 mètres[6], et d'autre part vers celui du Savis, qui culmine à 1 958 mètres[6]. Ce dernier est un peu excentré et isolé par rapport au reste de la station.

Reliefs alentour

Au nord-ouest, on peut distinguer le Signal du Chioula à 1 507 mètres[6]. Au nord-est on peut repérer le port de Pailhères à 2 001 mètres[6]. À l'est, se trouve le pic de Brasseil (communément surnommé la « dent d'Orlu ») à 2 222 mètres[6], mais également le pic de Roque Rouge à 2 321 mètres[6]. Au sud, le pic de Rulhe, point le plus élevé des alentours avec une altitude de 2 783 mètres[6], est parfaitement visible à l'arrière-plan, tout comme les sommets andorrans, situés à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau. Au sud-est, culmine le pic des Estagnols à 2 352 mètres[6] et surtout le pic de Cimet à 2 423 mètres[6]. On retrouve aussi le plus modeste pic de Canals à 2 140 mètres[6]. Au sud-ouest, le pic d'Espaillat pointe à 2 263 mètres[6]. Enfin, à l'ouest, c'est la cime de Bourbourou à 2 021 mètres[6] qui se dresse le plus haut. Le domaine skiable du plateau de Beille (1 800 mètres[6]) est également peu éloigné.

Réseau routier interne

Le village d'Ax-les-Thermes est traversé de part en part par la route nationale 20 en direction d'Andorre. Toutefois, la circulation extrêmement dense (liaison entre Toulouse et Barcelone via Andorre) a conduit les pouvoirs publics à créer une déviation en périphérie[7] pour plus de 75 millions d'euros. Après de gros problèmes de financement[8], le projet a été finalisé en 2016, soit onze ans après le début du chantier, particulièrement important. La déviation prévoit en effet un contournement depuis Savignac-les-Ormeaux sur une longueur de 5,6 kilomètres, soit 1,2 million de mètres cubes à déplacer et trois viaducs à bâtir. Le premier a été achevé en 2005, le second en 2008 tandis que le troisième est achevé au cours de l'année 2010.

La route départementale 820 permet de relier les 8,5 kilomètres séparant le village du plateau de Bonascre[6]. Une fois au sommet du plateau, la rue principale, l'avenue de la Griolle, mène au pied des pistes.

Réseau routier périphérique et connexions ferroviaires

La route nationale 20 longe la station. Elle relie principalement Toulouse et Pamiers à Andorre puis à la Catalogne et Barcelone. Dans un premier temps, elle épouse les contours de l'Ariège avant de buter peu après L'Hospitalet-près-l'Andorre sur les contreforts du col du Puymorens (1 920 mètres[6]) et ceux du port d'Envalira (2 409 mètres), plus haut col d'Europe maintenu ouvert à la circulation toute l'année[9], à la hauteur du Pas de la Case (2 050 mètres[6]).

Vers l'est, la commune d'Ax-les-Thermes est reliée à l'Aude par le port de Pailhères (2 001 mètres[6]) sur la route départementale 25, depuis le petit village ariégeois de Mijanès et les gorges de l'Aude. La route mène à la station d'Ascou-Pailhères, partenaire de son homologue axéenne.

On peut également rejoindre le département de l'Aude par le col du Chioula (1 431 mètres[6]) qui mène quant à lui vers les Pyrénées audoises, la vallée de l'Hers-Vif et le village de Prades via la route départementale 613.

La station, de par sa situation relativement proche de la métropole midi-pyrénenne, est prisée des Toulousains[10] - [11]. D'une part, le village d'Ax-les-Thermes, en contrebas d'Ax 3 Domaines, est un passage obligé vers l'Andorre sur la route nationale 20. D'autre part, une gare SNCF, située sur la ligne Toulouse - La Tour-de-Carol dessert le village environ cinq fois par jour, et donc de facto la station, en établissant une connexion privilégiée vers Toulouse.

Sentiers, pistes de randonnée et chemins

Outre les routes départementales et nationales, la station comporte toute une série de sentiers, pistes de VTT et des chemins de randonnée. Le chemin de grande randonnée communément dénommé GR10 passe à proximité du domaine des Campels. Il existe d'ailleurs trois refuges non gardés pour accueillir les randonneurs, dont celui de la Jasse et du Ruhle.

Depuis le début des années 2000, 231 kilomètres de pistes de VTT homologuées par la Fédération française de cyclisme ont été créés, balisés et aménagés.

Climat

La température est calculée pour une altitude de 1 400 mètres, celle du pied des pistes du domaine de Bonascre[6]. En moyenne, il pleut 1 013,5 mm sur 66 jours par an[12]. Le brouillard embrume les pistes en moyenne 20,1 jours par an ; le tonnerre gronde 29,5 jours ; il grêle 2,4 jours en moyenne ; il neige approximativement 15,2 jours par an (à relativiser néanmoins car basé sur une altitude de 400 mètres, soit en plaine) ; et enfin il gèle environ 150 jours par an.

De plus, les pistes reçoivent en moyenne 1 972 heures par an de rayonnement direct. Le vent souffle quant à lui à 30,7 km/h en moyenne tout au long de l'année, tandis que le taux d'humidité avoisine les 78 %.

| Mois | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Températures maximales moyennes (°C) | 3,9 | 5,1 | 6,9 | 9,0 | 12,5 | 16,0 | 19,0 | 18,5 | 16,9 | 12,8 | 7,5 | 4,4 | 17,0 |

| Températures minimales moyennes (°C) | - 5,7 | - 4,9 | - 3,4 | - 0,9 | 2,1 | 5,5 | 7,7 | 7,6 | 5,1 | 1,5 | - 2,9 | - 5,3 | 6,5 |

| Températures moyennes (°C) | - 0,9 | 0,1 | 1,7 | 4,1 | 7,3 | 10,7 | 13,4 | 13,0 | 11,0 | 7,1 | 2,3 | - 0,5 | 11,8 |

| Source : Archives climatologiques mensuelles - Saint-Girons (1961-1990) - avec application du gradient de diminution de température de 0,6 °C pour une variation de 100 mètres | |||||||||||||

Faune

La réserve nationale de faune d'Orlu, vaste de 4 000 hectares, se situe à une vingtaine de kilomètres de la station. La faune y est donc sensiblement la même. Ainsi, la région se caractérise par une des plus fortes densités d'isards[13] de la chaîne pyrénéenne. Il est possible d'apercevoir d'autres espèces, plus rares, comme la marmotte, le gypaète barbu (rapace charognard de plus de deux mètres cinquante d’envergure), le grand tétras, l'aigle royal ou encore la perdrix grise des Pyrénées (Perdix perdix hispaniensis), le lagopède alpin des Pyrénées (Lagopus mutus pyrenaicus) et le lézard des Pyrénées[14] - [15].

Flore

La station abrite trois bois, gérés par l'Office national des forêts : le bois de la Crémade, le bois de Manseille et celui de la Griolle. Tous trois appartiennent à la forêt domaniale d'Ax-les-Thermes. Outre le sapin pectiné, on peut observer toutes sortes de végétaux remarquables, comme le lis des Pyrénées (Lilium pyrenaicum), la gentiane ou l'anémone soufrée (Pulsatilla alpina apiifolia)[16].

Histoire de la station

Chronologie

- 1952 : La décision est prise par le conseil municipal, sous l'impulsion du maire, Paul Salette, de créer une station de ski pour dynamiser la ville d'Ax-les-Thermes pendant la longue saison d'hiver.

- 1953 : Début des travaux de construction d'un téléphérique du Berduquet reliant la vallée (au niveau de la RN20, peu après la troisième Bazerque) au Saquet.

- 1955 : Inauguration au mois de décembre du téléphérique reliant la RN20 au Saquet et mise en place cette même année, de deux téléskis qui sont installés sur les pentes du Saquet : il s'agit des téléski du Col et de la Tute.

- 1957 : L'aménagement du plateau du Saquet se poursuit avec la construction du téléski du Casse en 1957.

- 1958 : Le domaine s'étend vers le sud-est, dans le vallon des Campels, avec la construction d'un télésiège une place : le télésiège de Bisorne. Il partait du fond du vallon des Campels, à une altitude d'environ 1 550 mètres, pour arriver au même endroit que le téléphérique.

- 1962 : Le téléski de la Tute est doublé par un autre téléski, celui du Pic. Ils assurent à tous deux la montée des skieurs au sommet du domaine, et leur permettent désormais, avec le télésiège de Bisorne, de dévaler le vallon des Campels sur près de 800 mètres de dénivelé !

- 1963 : Création de la route (D820) entre Ax-les-Thermes et le plateau de Bonascre.

- 1965 : Construction de la télécabine biplace de Bonascre permettant d'étendre le domaine jusqu'au plateau de Bonascre. Ce très long téléporté, relie directement le front de neige de la station naissante de Bonascre au sommet du plateau du Saquet.

- 1968 : Début de l'urbanisation du plateau de Bonascre.

- 1969 : L'aménagement de Bonascre se poursuit en 1969, avec la construction d'un téléski dédié entièrement aux débutants il s'agit du téléski de Lusclade.

- 1971 : Le téléski de Lusclade est doublé par un autre téléski, celui de la Lisière. Dans le même temps, deux petits téléskis à perches fixes sont construits sur le front de neige de Bonascre : les téléskis du Poussin 1 & 2.

- 1972 : La télécabine de Bonascre est doublée par une chaîne de deux remontées. La première sera le télésiège biplace de la Crémade, partant d'à côté de la gare aval de la télécabine et montant vers la droite jusqu'à un gros replat dans la forêt. De là partait la deuxième remontée : il s'agissait du téléski de Manseille, long de plus d'1,6 km, et gagnant le sommet de la télécabine de Bonascre, à l'extrémité nord du plateau du Saquet.

- 1975 : Transformation de la télécabine de Bonascre de deux à quatre places.

- 1979 : Devant la saturation et l'inconfort du télésiège de Bisorne, la station entreprit de le remplacer sur un tracé totalement différent par un téléporté assez original : le télésiège de Savis. Celui-ci avait la particularité de desservir deux versants, grâce à une gare intermédiaire située au fond du vallon des Campels. C'est également à partir de cette année-là que le téléphérique du Berduquet, victime de son âge grandissant et de son isolement par rapport à la ville d'Ax-les-Thermes, n'est plus exploité.

- 1980 : Les années 1980 voient l'apparition de nouvelles remontées dédiées aux débutants sur le plateau du Saquet, comme le petit téléski à perches fixes École

- 1982 : C'est au tour du plateau du Saquet d'accueillir un télésiège desservant deux versants avec la construction du télésiège de l'Ours : tandis que son tronçon nord seconde le téléski du Col dans l'acheminement de skieurs vers le sommet de la télécabine de Bonascre pour qu'ils puissent redescendre jusqu'à la station, le tronçon sud double les téléskis de la Tute et du Pic en arrivant également au sommet de la Tute de l'Ours.

- 1984 : L'attractivité du domaine des Campels est grandement renforcée, grâce à la construction du télésiège du Rébenty. Il soulage grandement le télésiège de Savis, et permet aussi aux skieurs d'enchaîner les descentes dans le vallon sans avoir à repasser par le plateau du Saquet. Création du téléski du chalets sur le domaine du saquet dédié au débutant.

- 1986 : La télécabine de Bonascre, équipée de cabines 4 places depuis 1975, est transformée en télécabine à six places.

- 1992 : Installation des deux premiers canons à neige artificielle.

- 1998 : Extension du réseau de neige artificielle.

- 2000 : Pour absorber les flux de skieurs plus rapidement, les téléskis de la Tute et du Pic sont démontés en 2000, pour être remplacés par le télésiège 6 places, débrayable, de la Tute . La station profite aussi du démontage des téléskis de la Tute et du Pic pour réimplanter l'un d'entre eux sur le domaine des Campels, pour desservir une nouvelle piste rouge le long de la bleue de Savis : le téléski de l'Orry voit le jour.

- 2001 : Nouvelle appellation commerciale : Ax 3 Domaines.

- 2002 : Construction d’une télécabine de 16 places reliant Ax-les-Thermes au plateau de Bonascre.

- 2003 : Extension supplémentaire du réseau de neige artificielle.

- 2004 : Création d'une retenue d'eau de 45 000 m3.

- 2006 : Le domaine skiable d'Ax 3 Domaines s'étend vers l'est : un nouveau secteur, celui de Mansèdre, est créé, sur les pentes que survolaient jadis le téléphérique du Berduquet et le télésiège de Bisorne. Trois nouvelles pistes (une bleue, une rouge et une noire) sont percées dans la forêt, et sont desservies par un télésiège fixe quatre places flambant neuf : le télésiège de Mansèdre. Extension supplémentaire du réseau de neige artificielle.

- 2008 : Construction du télésiège 6 places, débrayable, du Lièvre Blanc

- 2009 : Création de la piste rouge Bisorne et de la première piste dédiée au ski de fond.

- 2010 : Extension importante du réseau de neige artificielle et reprofilage de certaines pistes des Campels.

- 2016 : Création de l'Espace Évolution, qui permet de doubler la surface du front de neige sur le plateau de Bonascre. Suppression du télécorde poussin et raccourcissement des téléskis Luclade et Lisière pour permettre la construction d'un tapis roulant de 40 m, d'un télécorde de 42 m, d'un téléski à enrouleurs de 120 m, ainsi que des tapis roulant pour les écoles de ski + un fil neige pour l’ESF. La neige de culture est elle renforcé sur le nouveau front de neige avec notamment 5 nouveaux enneigeurs TF10. Déplacement des bâtiments de l'ESF et de l'ESI.

- 2017 : Construction du télésiège 4 places Savis 2, allongement des pistes bleues Savis et Estagnole, création de la piste rouge Carroutch et de la piste bleue Prat. Suppression de la piste Isard. Extension du réseau de neige artificielle (50 enneigeurs supplémentaires) avec l'enneigement de la piste Estagnole, Ronde des marmottes, le bas de la piste Savis récemment crée et le remplacement sur la partie base de la piste Bonascre, d'un canon à neige sur 2 remplacé par des TF10 et T40 au nombre de 15. Construction d'une nouvelle usine de pompage à coter du lac de neige de culture des Campels. Construction de la nouvelle garderie. Création d'un nouveau parking. Construction d'un garage à dameuse.

- 2018 : Construction du télésiège 4 places Bisorne. Construction d'un nouveau télécorde sur le plateau du Saquet. Extension du réseau de neige artificielle avec l'enneigement de la piste Prat (15 nouveaux enneigeurs), de la piste Gentiane (8 nouveaux enneigeurs), du bas de la piste 3 Jasses (9 nouveaux enneigeurs), ainsi que 3 nouveaux enneigeurs sur la partie de piste Bonascre-Manseille entre le télésiège du Lièvre Blanc et la piste Bonascre pour permettre son enneigement. Totale réfection du lac de neige de culture des Campels, afin d'en améliorer le fonctionnement. Reprofilage de la piste Carroutch, de la piste bleue Prat ainsi que la dune de terre du saquet qui a été aplanie. Réalisation d'une nouvelle préform au Snow Park ainsi que l'ajout d'un enneigeur TF10.

- 2019 : Fin de la construction du télésiège Bisorne qui n'avait pu être terminé l'été précédent (câble et sièges) et mise en place des barrières en bois pour fermer l'ancienne piste Isard. Rénovation intérieur de la G2 de la TCD Saquet. Rénovation des installations de neige de culture sur la zone de Manseille. Ce chantier améliorera le débit de production tout en réduisant la consommation énergétique.

- 2020 : Démontage de l'ancien télésiège 2 places Savis. Modification de la couverture de la gare aval du télésiège débrayable 6 places de la Tute.

- Prévu : Construction du télésiège six places, débrayable, des Campels en remplacement du télésiège 3 places du Rébenty.

Les pionniers (1955-1960)

Alors que les premières traces de la pratique du ski en vallées d'Ax remontent à la fin du XIXe siècle[17], la discipline prend son essor entre les années 1930 et la Seconde Guerre mondiale. Quelques jeunes Axéens profitaient, lors des week-ends hivernaux, des joies de la neige. Réunis en groupes, ces derniers prenaient le train jusqu'à Porté-Puymorens où ils remontaient par la suite les pentes abruptes du col du Puymorens ou celles du Pas de la Case, qui à l'époque, ne comptait que de modestes baraquements faits de planches pour accueillir les rares visiteurs[17]. Le col du Chioula était lui aussi propice à ces activités récentes. Les jeunes étaient encadrés par quelques notables du village ; à savoir le docteur Gomma, le notaire Oustric et l'hôtelier Calvet[17]. Bien entendu, il n'existait pas encore de remontées mécaniques.

Dans les années d'après-guerre, les Axéens confient la tête de la municipalité à Paul Salette, rugbyman de première ligne[18], qui va développer la vie thermale d'Ax-les-Thermes. Mais le village rentre en léthargie l'hiver, aussi lors du conseil municipal du 17 février 1952, le maire propose de « mettre fin à l'inactivité de la population lors des longs mois d'hiver »[18]. Ainsi, il souhaite aménager un accès vers les champs de neige en altitude. La première idée émerge : il s'agirait de transporter les skieurs à Bonascre, puis au Saquet, via un téléphérique[18]. L'investissement apparaît comme trop lourd pour la petite commune, qui compte à peine 1 500 habitants[19]. Le conseil général ariégeois s'engage dès 1950[18] à prendre en charge la moitié des financements nécessaires à la construction d'un engin mécanisé (une télébenne était envisagée) partant d'Ax-les-Thermes vers le plateau de Bonascre. Ce dernier devait à terme se muter en une station d'altitude. Le 17 février toujours, le conseil municipal valide le projet d'un téléphérique doté d'une cabine de 35 places[18]. Entre-temps, le conseil général, en désaccord politique avec le maire radical Paul Salette, se désengage progressivement du projet. Finalement, le projet aboutit, mais est réalisé à moindre coût en le faisant partir du lieu-dit du Berduquet[18] sur le bord de la route nationale 20, dans les gorges de l'Ariège, à plus de quatre kilomètres de la cité axéenne. L'appareil rivalise avec les plus performants de l'époque : la gare basse se situe à 970 mètres[18], et la gare haute à un peu plus de 2 000. Il faut six minutes pour grimper les 1 030 mètres de dénivelé[18]. La capacité est relativement faible, entre 250 et 300 skieurs à l'heure. La consommation en électricité est forte, et les Axéens sont quelque peu surpris par la hausse substantielle des impôts locaux[18].

Au sommet du Saquet, un seul commerce fait office de bar-restaurant. Il est bâti en tôles[17]. On dénombre dix employés lors de la première saison d'exploitation en 1955[17] et un seul moniteur diplômé, qui est par ailleurs le directeur de la station. Naturellement, les pistes ne sont pas damées.

Le Saquet compte alors deux téléskis et l'attente est parfois interminable[20]. Les jours de grande affluence, la descente dans la vallée s'effectue parfois très tard le soir[20], après 22 heures.

En 1958, pour la troisième saison d'exploitation, le domaine skiable s'élargit aux Campels, dont les pentes sont plus abruptes et l'enneigement plus important[20]. Un télésiège monoplace est construit pour relier les Campels au Saquet. D'épaisses couvertures sont fournies aux skieurs pour ne pas qu'ils arrivent transis de froid après les treize minutes d'ascension[20].

Au début des années 1960, Paul Salette décède et c'est un inspecteur de l'Éducation nationale, Mario Beulay-Gue, qui prend la tête de la municipalité axéenne[20]. La clientèle de la station est pour l'instant aisée, d'origine bourgeoise[20], mais la démocratisation du ski en France est amorcée.

L'urbanisation du plateau de Bonascre (1960-1970)

Mario Beulay-Gue, fraîchement élu, va enfin mettre en œuvre ce qui avait été originellement prévu la décennie précédente par Paul Salette et son équipe, à savoir urbaniser le plateau de Bonascre[20]. En 1963, la route reliant Ax-les-Thermes à Bonascre (D820) est construite. Lors de la séance du 8 mai 1967, le conseil municipal vote largement l'urbanisation de ce plateau naturel, situé huit kilomètres au-dessus d'Ax-les-Thermes, à 1 400 mètres d'altitude. Selon le géographe Rémy Knafou[21], qui a établi une typologie des stations de ski françaises, la période est à la création de stations dites « intégrées » ou « stations de troisième génération ». Ces projets trouvent leur origine dans une volonté gouvernementale, parallèlement au développement des stations balnéaires de la côte languedocienne, dans un cadre de « déclaration d’utilité publique » offrant des facilités aux promoteurs privés et la possibilité d’expropriation (« Plan neige »). Le promoteur décide de l’ensemble des aménagements urbanistiques, commerciaux, techniques (remontées mécaniques…). Ces stations sont conçues à partir d’un point de chute (souvent le parking), supérieur à 1 400 m, à proximité desquels se trouvent les « immeubles en front de neige » avec tout le confort et des services à proximité, généralement dans un site en forme d’amphithéâtre.

Une télécabine de deux places transporte les skieurs vers le Saquet. Elle est doublée dès 1972 par le télésiège de la Crémade, pour faire face à un afflux de plus en plus important[20]. En 1975, elle passe de deux à quatre places, pour une capacité de 750 skieurs par heure.

Dans la foulée, Roger Amoros, un Axéen d'origine ayant travaillé dans les Alpes à Vars pendant de longues années, prend en main la station. Il va transformer la station familiale[20] en une véritable entreprise de sports d'hiver. L'urbanisation du plateau de Bonascre s'accompagne d'une professionnalisation évidente de la station[20] : le personnel, bien plus nombreux, est équipé en vêtements chauds facilement repérables par le client, les pistes sont damées et la sécurité est pour la première fois confiée à des pisteurs secouristes. Par le passé, elle était assurée par la gendarmerie.

L'expansion (1970-2000)

Un pharmacien de 33 ans, Alain Aybram, est élu en 1977 à la tête de la municipalité d'Ax-les-Thermes [22]. Ce dernier va poursuivre les efforts d'expansion et de modernisation de la station aux trois domaines. Une télécabine de six places est bâtie pour monter au Saquet en 1986, tandis que trois télésièges sont installés aux Campels pour en améliorer l'exploitation : il s'agit de ceux de l'Ours, du Rébenty et de Savis[23]. La télécabine menant vers le Saquet passe de quatre à six places.

Le téléphérique du Berduquet, dont l'exploitation avait perduré de façon de plus en plus marginale, se voit interdit de fonctionnement car trop vieillissant par une circulaire ministérielle en 1979[23]. Une mise aux normes apparaît trop coûteuse pour le faible intérêt qu'elle constituerait : la route menant au plateau de Bonascre (D820) a marqué le déclin inexorable de l'ancien téléphérique, mal situé et isolé en périphérie de la ville.

Alain Aybram désire concrétiser le projet de Paul Salette, qui souhaitait que la station profite à la ville, de construire un téléphérique entre Ax-les-Thermes et le plateau de Bonascre. En 1989, la nouvelle municipalité de Gérard Balista arrête le projet alors que les marchés ont été signés et les travaux débutés[23].

La modernisation (2000-2020)

Alain Chenebeau, nouveau maire de la ville en 2001, poursuit le processus de modernisation. D'une part en modifiant l'appellation de la station, qui se mute d'« Ax-Bonascre » en « Ax 3 Domaines » (référence à Bonascre, au Saquet et aux Campels), et d'autre part en réalisant de lourds investissements. Le premier consiste à remplacer les deux téléskis de la Tute de l'Ours en un télésiège[23] débrayable à gros débit. Un programme important d'extension du réseau de neige artificielle est lancé, avec la création d'une retenue d'eau et d'une usine à neige. Cet équipement permet d'assurer un bon enneigement des pistes les plus commerciales. L'ancien projet de Paul Salette de téléphérique entre Ax-les-Thermes et le plateau de Bonascre est repris, puis amélioré. La télécabine est achevée en 2002. D'une longueur de 2 800 mètres pour 750 mètres de dénivelé, elle place Ax-les-Thermes à huit minutes du pied des pistes et transporte 1 600 personnes par heure[23]. Elle permet de doubler la route départementale menant à Bonascre et constitue un trait d'union entre la cité thermale et sa station.

En outre, un snowpark est construit, attirant une clientèle encore plus jeune et diversifiant les modes de glisse. En 2009, ce dernier est baptisé « Natural Forest Park »[24]. Il est composé de plus de 10 modules, ainsi que des bosses et des obstacles : « Border cross, Big air, zone jibs et zone débutants »[24].

Entre 2000 et 2007, une vague d’investissements lourds s'opère. 32,5 millions d'euros (13 millions pour la seule année 2006[25]) sont consacrés dans de nouvelles pistes et infrastructures. Deux nouveaux télésièges sont construits, dont celui du Lièvre Blanc. D'une longueur de 2 635 mètres et d'une vitesse de 6 mètres par seconde[26], il est le plus long et le plus rapide de France[25]. Conçu et construit par la société Poma, il est inauguré en mars 2009 par Martin Malvy, président du conseil régional de Midi-Pyrénées[27]. Plus récemment, la station s'est équipée en matériel facilitant l'accès aux pistes pour les personnes handicapées et est donc labellisée depuis 2002[28] « Espace Loisir Handisport » par la Fédération française handisport (FFH).

Au sein de la ville, les thermes (« Couloubret ») sont construits en 2006 à Ax-les-Thermes pour dynamiser la ville au-delà de la pratique du ski[29].

Économie de la station

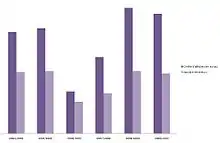

Évolution du chiffre d'affaires

L'évolution du chiffre d'affaires de la station est largement tributaire des conditions météorologiques. Alors qu'il était de 6,025 millions d'euros en 2004/2005[30] et de 6,250 millions d'euros en 2005/2006, il chute entre 2006/2007 et 2007/2008 (il est en effet descendu à 2,5 millions d'euros en 2006/2007[31] puis 4,526 millions d'euros la saison suivante[32] à la suite d'un enneigement moins clément ; soit une baisse d'environ 100 000 skieurs par rapport à une année classique). Il est remonté à 7,455 millions d'euros en 2008/2009[31] - [33], où le site connait un record de fréquentation[34] - [35]. En 2009/2010, le chiffre d'affaires s'est stabilisé à 7,1 millions d'euros, avec 6,6 millions d'euros pour la seule station d'Ax et 500 000 euros pour celle d'Ascou-Pailhères[36], soit un total de 355 000 skieurs. En 2009, la station axéenne était la 54e station française quant au chiffre d'affaires[31] (calculé en comptant la saison hivernale et estivale), soit la sixième du massif pyrénéen[31]. Cela se traduit concrètement par une fréquentation d'environ 370 000 skieurs durant la saison 2008/2009[33]. Faute à un enneigement difficile, la saison 2010/2011 est soldée par un déficit de 400 000 euros, compensé dès l'année suivante. Le record de fréquentation et de chiffre d'affaires est battu lors de la saison 2013/2014 et ce à la faveur d'un enneigement particulièrement important de mi-novembre à début avril. À la saison 2017/2018, la station est classée à la quatrième place quant à la fréquentation derrière, Saint Lary (603 454), Le Grand Tourmalet (560 000), et Font Romeu (488 820).

| Saisons | Chiffre d'affaires (en euros) | Nombre de skieurs |

|---|---|---|

| 2004-2005 | 6 025 000 | 365 000 |

| 2005-2006 | 6 250 000 | 370 000 |

| 2006-2007 | 2 500 000 | 188 000 |

| 2007-2008 | 4 526 000 | 238 966 |

| 2008-2009 | 7 455 000 | 370 000 |

| 2009-2010 | 7 100 000 | 355 000 |

| 2010-2011 | 5 782 141 | 291 200 |

| 2011-2012 | 6 645 000 | 316 660 |

| 2012-2013 | 8 449 438 | 377 118 |

| 2013-2014 | 8 864 000 | 378 935 |

| 2014-2015 | 8 230 000 | 353 200 |

| 2015-2016 | 7 660 000 | 322 765 |

| 2016-2017 | 6 811 074 | 301 502 |

| 2017-2018 | 9 153 000 | 377 852 |

| 2018-2019 | 7 469 720 | 312 758 |

| Sources des données : SAVASEM[30] - [32] - [33] - [36] - [31] | ||

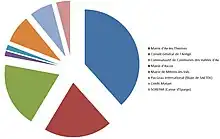

Structure

La station compte 160 salariés en pleine saison hivernale 2009/2010, 250 en 2010/2011[37], et ce avec une grande proportion de saisonniers puisque le total d'employés permanents s'élève à 67[33]. Elle génère de surcroît plus de 600 emplois dans les environs en 2010. Elle est actuellement dirigée par Fabrice Esquirol. En 2012, on estime en effet à 7 euros de retombées dans l'économie locale pour chaque euro consommé sur la station de ski, soit entre 40 et 55 millions d'euros chaque année.

En partenariat avec la municipalité d'Ax-les-Thermes, une société d'exploitation mixte a été créée le 1er décembre 2004[30]. Il s'agit de la SAVASEM (Ski alpin des vallées d'Ax, Société d'économie mixte)[38]. La société possède en 2010 un capital social de 1 195 740 euros[39]. Outre l'exploitation commerciale de la station axéenne, elle prend en charge l'autre station de ski alpin d'Ascou-Pailhères[36]. La station du Chioula n'est pas gérée directement par la société d'exploitation mais travaille en collaboration avec celle-ci. La SAVASEM est une société de droit privé, mais reste néanmoins détenue à 84,98 % par les collectivités territoriales[30]. La création d'un regroupement des stations de Peyragudes, du Tourmalet, de Luz-Ardiden, de Gourette et de La Pierre Saint-Martin sur le massif pyrénéen sous l'appellation N'PY (Nouvelle Chaîne des Pyrénées) au début des années 2000 a motivé la création de la SAVASEM en 2004[40]. Trois critères primordiaux ont mené les dirigeants à créer cette structure. Le premier relève du plan économique : une telle société peut gérer sa trésorerie comme elle l'entend, ce que ne pouvait faire la municipalité axéenne par le passé. La deuxième raison est elle aussi d'ordre économique, puisqu'il s'agit de mutualiser les forces avec la station voisine d'Ascou-Pailhères pour réaliser des économies d'échelle. La troisième raison qui a mené à créer la SAVASEM est de nature sociale puisqu'il s'agit d'harmoniser les conditions de travail entre les deux stations[30]. Cet accord a permis de centraliser les équipements, ressources, secours et moyens techniques. La volonté de se prémunir de manière plus efficace contre les aléas climatiques et les années de faible enneigement a également encouragé sa création, avec l'intégration dans le plan prévisionnel d'une marge de tolérance d'une mauvaise saison sur cinq[40].Le conseil d'administration de la société est présidé par Pierre Peyronne, maire d'Ax-les-Thermes. Le contrat est valable pour dix ans, soit jusqu'en décembre 2014.

De plus, les stations d'Ax, du Chioula, d'Ascou-Pailhères et du Plateau de Beille sont partenaires et réunies sous l'appellation « Vallées d'Ax », gérée par l'office du tourisme[41]. Enfin, depuis 2009, la station est partenaire avec son homologue andorranne de Grandvalira[24].

La structure de la SAVASEM

Les organismes publics, à savoir la municipalité d'Ax-les-Thermes (32 %), le Conseil général de l'Ariège (24 %), la Communauté de communes des vallées d'Ax (24 %), la municipalité d'Ascou (0,5 %) et la municipalité de Mérens-les-Vals (0,5 %) détiennent donc respectivement 81 % du capital[33]. Les organismes privés quant à eux se partagent les 19 % restants : Pas Grau international, filiale de SAETDE (6 %), le Crédit mutuel (5 %), la Caisse d'épargne - SOREPAR (3 %) et enfin EDF - SAFIDI (5 %)[33]. En outre, d'autres partenaires touristiques font partie de la structure : les commerçants axéens et des alentours, l'Office de tourisme des Pyrénées Ariégeoises mais aussi le comité départemental du tourisme.

Projets futurs

Lors de la création de la SAVASEM en 2004, les dirigeants axéens ont émis le souhait d'associer la commune de Mérens-les-Vals (participation de 0,5 % au capital) avec en ligne de mire un projet de remontée mécanique entre Mérens-les-Vals et le Domaine du Saquet à l'horizon 2014[40], liée à un autre important projet d'hébergement, afin de « capter la clientèle catalane »[40] sur la route menant à l'Andorre, particulièrement fréquentée en toute saison. Devant la conjoncture économique et les contraintes environnementales, le projet a été pour le moment reporté.

Début 2020, dans la revue Ariégeoise, un article sur la nouvelle directrice d'Ax 3 Domaines, Delphine Billat, permit l'annonce des futurs projets à venir. Le Rébenty sera remplacé en 2021 pour un investissement de 13 millions d'euros. Le Lièvre Blanc va avoir sa GI sur 3 ans pour un montant de 700 000 euros. La TC Bonascre-Saquet sera remplacé dans 5 ans. Le projet de liaison depuis Mérens est à la phase d'étude . Ce serait pour un horizon de 8 à 10 ans. La gare de départ serait juste à côté de la gare SNCF ce qui ferait d'Ax la seule station des Pyrénées avec un accès direct depuis une gare SNCF comme Bourg-St-Maurice. Il y aurait également un aménagement d'une zone débutante sur le domaine des Campels. La mairie dAx-les-Thermes projette également dans un futur plus lointain une extension du domaine derrière le pic Rébenty.

Publicités

- En 2008, le rugbyman néo-zélandais Byron Kelleher, joueur du Stade toulousain, est le porte-drapeau de la station axéenne. Il apparaît sur toutes les publicités de la station[42].

- En 2009, la station a misé sur la Panthère rose[43] pour sa campagne promotionnelle annuelle. Le personnage de Blake Edwards constitue le contre-pied au slogan « Ax, le blanc tendance »[44]. « On prend le parti d'être là où on ne nous attend pas » explique Cyril Bardin, responsable communication. « Tout le monde nous disait que ce serait dur de trouver mieux que Byron. La Panthère rose reste indémodable. 90 % de la planète a accès à la télévision donc à la Panthère Rose. »[42]. Le maire axéen, Pierre Peyronne souhaite « se différencier de ses concurrents. La Panthère rose, c'est à la fois une image familiale et jeune »[42]. La campagne est principalement visible dans le Métro de Toulouse. Le budget annuel alloué à la communication est de 100 000 euros.

- 2014, à la suite d'enquêtes de satisfaction de la clientèle, la station s'est rendu compte que ce qui attirait cette clientèle était le côté familial de la station et ses sapins. La communication s'est donc recentrée sur une campagne résumant les attraits de la station. Le nouveau slogan est alors : "3 domaines, 1 territoire, 1 tribu"

Logos

Le logo de la station a toujours représenté une montagne, avec à l'arrière plan un soleil radieux. Par la suite, et si les couleurs ont évolué, passant du bleu et brun au bleu et jaune, puis au contraste blanc et noir, le dessin d'origine n'a guère été modifié. En dessous du logo, on note la présence imagée des trois domaines (Bonascre, Saquet et Campels). Il convient de noter qu'en 2009, 2010 et 2011, l'emblème de la station, à savoir la Panthère rose, a imposé au logo une pointe de rose. Depuis décembre 2013, un nouveau logo représente la station, les montagnes sont toujours présentes sur ce dernier.

L'ancien logo, avant l'an 2000.

L'ancien logo, avant l'an 2000. Le logo de la station avant 2007.

Le logo de la station avant 2007. Le logo de la station avant 2014.

Le logo de la station avant 2014.

Slogans

Animations

Depuis l'hiver 2003, la station organise chaque année au mois de février un festival : « l'Oxygène pour les oreilles ». Il se caractérise par de nombreuses animations et concerts. Pour sa septième édition en 2009, Keziah Jones était l'invité d'honneur. Les BB Brunes étaient également présents. De même, chaque année, un réveillon est organisé aux pieds des pistes.

Présentation de la station

Les trois domaines

La commune d'Ax-les-Thermes accueille le domaine skiable d'Ax 3 Domaines (anciennement appelé Ax-Bonascre), qui s'étale grossièrement entre 1400 et 2 300 mètres d'altitude, au-dessus de la station de Bonascre. Elle tire son nom du fait que le domaine skiable est composé de trois grands secteurs (ou domaines): Bonascre, le Saquet, et les Campels.

Domaine de Bonascre

Le secteur de Bonascre est le premier secteur de la station. Il se trouve au-dessus de la station éponyme, et se compose presque exclusivement de longues pistes en forêt, s'étalant entre 1400 et 2 000 mètres d'altitude. C'est sur ce secteur que l'on trouve les pistes les plus longues de la station, qui sont aussi les plus fréquentées et les premières à ouvrir. Lors d'intempéries sur le domaine, les pistes de ce secteur sont fréquemment les seules à ouvrir, lorsque le vent n'est pas trop violent pour empêcher les remontées de tourner, grâce aux hauts arbres qui les entourent et les protègent du vent.

Le secteur de Bonascre est desservi par un total de 9 remontées mécaniques :

| Type | Nom | Constructeur | Année de construction | Dénivelé | Longueur | Débit |

|---|---|---|---|---|---|---|

| TCD16 | Ax-Bonascre | Poma | 2002 | 668 m | 2867 m | 1500 p/h |

| TCD6 | Bonascre | Poma | 1986 | 622 m | 2720 m | 2200 p/h |

| TSD6 | Lièvre Blanc | Poma | 2006 | 614 m | 2635 m | 3000 p/h |

| TSF4 | Mansèdre | Poma | 2006 | 383 m | 1012 m | 1500 p/h |

| TKD1 | Lusclade | Poma | 1969 | 175 m | 926 m | 505 p/h |

| TKD1 | Lisière | Poma | 1971 | 68 m | 366 m | 450 p/h |

| TKE1 | Gypaete | IDM | 2016 | 12 m | 133 m | 800 p/h |

| Tapis | Bulle | Funbelt | 2016 | 3 m | 48 m | 800 p/h |

| Télécorde | Desman | ? | 2016 | ? | 42 m | 1500 p/h |

On y skie sur un total de 12 pistes, essentiellement adressées aux skieurs débutants ou intermédiaires :

| Couleur | Nom | Dénivelé | Longueur | Enneigement artificiel |

|---|---|---|---|---|

| Verte | Trois Jasses | 335 m | 4500 m | Oui (partie basse) |

| Verte | Boulevard Griole haut | 220 m | 2300 m | Non |

| Verte | Boulevard Griole bas | 340 m | 3900 m | Non |

| Verte | Espace Evolution | 12 m | 130 m | Oui |

| Bleue | Lusclade | 175 m | 950 m | Oui |

| Bleue | Bonascre | 620 m | 3500 m | Oui |

| Bleue | Manseille | 285 m | 1600 m | Non |

| Bleue | Sapin | 330 m | 1700 m | Oui |

| Bleue | Font frède | 230 m | 1400 m | Oui |

| Rouge | Pilone | 240 m | 850 m | Oui |

| Rouge | Bisorne | 380 m | 1600 m | Non |

| Noire | Mansèdre | 330 m | 1400 m | Non |

Domaine du Saquet

.jpg.webp)

Le secteur du Saquet se trouve juste au-dessus de celui de Bonascre. Il tire son nom du Plateau du Saquet, sur lequel il est en partie situé, et s'étale entre 1850 et 2 300 mètres d'altitude. Assez exposé au vent, c'est le secteur où l'enneigement est le plus aléatoire. Il se compose de deux parties distinctes, la première étant le plateau du Saquet à proprement parler, desservi par les téléskis du Casse, du Col, des Chalets et École, ainsi que par le tronçon nord du télésiège de l'Ours. On y trouve des pistes vertes. La deuxième partie de ce secteur est la face nord du sommet de la Tute de l'Ours (2 305 m), desservie par les télésièges de la Tute et de l'Ours (tronçon sud). Les pistes sur ce versant sont nettement plus difficiles, et vont de la piste bleue assez engagée à la piste noire.

C'est un domaine réservé au plus grand nombre, avec des pistes faciles et d'autres plus difficiles. De même, le snowpark Natural Forest Park se situe dans cette portion de la station[46].

Le secteur de Saquet est desservi par un total de 8 remontées mécaniques :

| REMONTEES MECANIQUES DU SECTEUR DU SAQUET | ||||||

| Type | Nom | Constructeur | Année de construction | Dénivelé | Longueur | Débit |

| TSD6 | Tute | Lietner | 2000 | 437 m | 1331 m | 2450 p/h |

| TSF2 | Ours | Poma | 1982 | 380 m | 1720 m | 1200 p/h |

| TKD1 | Casse | Poma | 1957 | 132 m | 480 m | 3000 p/h |

| TKD1 | Col | Poma | 1955 | 70 m | 337 m | 1500 p/h |

| TKD1 | Chalets | Poma | 1984 | 65 m | 306 m | 505 p/h |

| TKF1 | École | Poma | 1980 | 17 m | 102 m | 450 p/h |

| Télécorde | Flocon | Montagner | 1999 | 11 m | 135 m | 1450 p/h |

| Télécode | Ariane | GMM | 2018 | 0.8 m | 59 m | 1500 p/h |

On y skie sur un total de 12 pistes, avec une majorité de pistes vertes assez courtes, et plusieurs pistes plus engagées :

| PISTE DU SECTEUR DU SAQUET | ||||

| Couleur | Nom | Dénivelé | Longueur | Enneigement artificiel |

| Verte | Chalet | 65 m | 350 m | Non |

| Verte | Ronde des marmottes | 600 m | 1100 m | Oui |

| Verte | Gentiane | 50 m | 600 m | Oui |

| Verte | Saquet | 60 m | 500 m | Oui |

| Verte | Flocons | 15 m | 200 m | Non |

| Verte | École | 17 m | 102 m | Non |

| Bleue | Casse | 430 m | 2000 m | Oui (partie basse) |

| Bleue | Ourson | 330 m | 1800 m | Non |

| Rouge | Tremplin | 200 m | 750 m | Non |

| Rouge | Compétition | 200 m | 550 m | Non |

| Rouge | Ours | 300 m | 1000 m | Oui |

| Noire | Tute | 400 m | 1300 m | Non |

Domaine des Campels

Le secteur des Campels s'étale entre 1700 et 2 350 mètres d'altitude. C'est le secteur le plus apprécié de la station, avec des pistes longues et pentues. Néanmoins, la beauté de ses paysages et la longueur de ses descentes lui vaut d'être assez fréquenté : les files d'attente aux remontées y sont assez longues, notamment en raison de leur vétusté et de leur faible débit. Pour bien en profiter, mieux vaut skier sur ce secteur très tôt le matin, à l'heure du déjeuner ou juste avant la fermeture des pistes...

Le secteur des campels est desservi par un total de 4 remontées mécaniques :

| REMONTÉES MÉCANIQUES DU SECTEUR DES CAMPELS | ||||||

| Type | Nom | Constructeur | Année de construction | Dénivelé | Longueur | Débit |

| TSF3 | Rebenty | Poma | 1984 | 535 m | 1852 m | 1125 p/h |

| TSF4 | Bisorne | LST | 2019 | 488 m | 1100 m | 2000 p/h |

| TKD1 | Savis | Poma | 2017 | 395 m | 1175 m | 1800 p/h |

| TKD1 | Orry | Poma | 2000 | 200 m | 859 m | 900 p/h |

On y skie sur un total de 13 pistes, qui s'adressent plutôt à des skieurs intermédiaires à experts :

| PISTE DU SECTEUR DES CAMPELS | ||||

| Couleur | Nom | Dénivelé | Longueur | Enneigement artificiel |

| Bleue | Savis | 730 m | 4200 m | Oui (partiel) |

| Bleue | Corniche | 50 m | 600 m | Non |

| Bleue | Estagnol | 120 m | 1000 m | Oui |

| Bleue | Prat | 80 m | 800 m | Oui |

| Rouge | Berger | 400 m | 1800 m | Oui |

| Rouge | Orry | 200 m | 1000 m | Non |

| Rouge | Combes | 200 m | 850 m | Non |

| Rouge | Coq | 200 m | 550 m | Non |

| Rouge | Carroutch | 340 m | 1600 m | Non |

| Noire | Tute | 400 m | 800 m | Non |

| Noire | Tute | 400 m | 1200 m | Non |

| Noire | Tute | 400 m | 300 m | Non |

| Noire | Tute | 400 m | 1700 m | Non |

TCD16 Ax - Bonascre

La télécabine seize places à pinces débrayables entre le village d'Ax-les-Thermes et la station, relie la vallée et la montagne, la cité thermale et le front de neige dédié aux sports d'hiver en neuf minutes et quinze secondes[47]. Elle a été inaugurée lors de l'hiver 2002. Elle a permis alors de décongestionner très sensiblement la route départementale 820, unique accès depuis la démolition de l'ancien téléphérique du Berduquet en 1979. Qualifiée de « trait d'union », cette nouvelle installation moderne a permis de rajeunir l'image de la station avec le renfort de multiples campagnes de communication. Pourtant, ce projet imaginé par l'un des fondateurs de la station, Paul Salette, à la fin des années 1950, a mis plus de trente années à voir le jour. Alain Aybram, maire d'Ax-les-Thermes entre 1977 et 1989[22] souhaite concrétiser le projet d'une nouvelle liaison vers la station. Au milieu des années 1980, le télécabine reliant Bonascre au Saquet est profondément remanié et modernisé. L'installation passe de quatre à six places durant l'hiver 1986 / 1987. Il est alors prévu d'utiliser ces anciennes cabines. Celles-ci sont stockées à côté de la gare basse pendant cinq années, jusqu'en 1992[47]. Les travaux de fondation des gares hautes et basses de ce nouveau télécabine entre Ax et la station commencent. Une succession de deux hivers avec un enneigement très faible ont raison du projet[47]. Peu après les élections municipales de 1989, le nouveau maire de la ville Gérard Balista décide d'arrêter le chantier[23]. Les cabines sont vendues et les fondations des gares sont laissées à l'abandon pour près d'une décennie. Les travaux reprennent au cours de l'année 2002. L'une des principales difficultés consiste alors à réaménager les fondations des deux gares pour passer d'une cabine de quatre à seize places[47]. L'inauguration a lieu lors de l'hiver 2002/2003. Des cabines supplémentaires ont été rajoutées en 2014 pour augmenter la capacité de l'équipement.

L'installation est composée de deux gares « Satellit » (ce type de gare fût pour la première fois installé en 2000 dans la station d'Hauteluce en Savoie[47]). Les cabines sont de type « Espace 16 » ou « Ariana 16[48] » et ont été conçues par une filiale de Poma, à savoir Sigma Composites. Ces dernières sont constituées de deux banquettes de quatre places face à face, les huit autres passagers étant debout.

| Caractéristiques administratives | Caractéristiques d’exploitation | Caractéristiques géométriques | Caractéristiques techniques | Caractéristiques des cabines | Caractéristiques du câble |

| Nom : TCD16 Ax - Bonascre | Saison d’exploitation : hiver & été | Altitudes Gare aval / Gare amont : 714 m / 1 382 m | Type de gares : « Satellit » | Type de véhicules : « Espace 16 » ou « Ariana 16 » | Constructeur du câble : Tréfileurope |

| Exploitant : SAVASEM | Vitesse d’exploitation : 5,2 m/s | Dénivelé : 668 m | Gare motrice / Gare tension : amont / aval | Capacité : 16 personnes | Diamètre : 53,50 mm |

| Constructeur : Pomagalski | Durée du parcours : 9 min 15 s | Longueur : 2 867 m | Puissance du moteur principal / Type de tension : 692 kW / Hydraulique | Masse à vide / Charge utile : 1 045 kg / 1 280 kg | Longueur : 5 900 m |

| Inauguration : 2002 | Débit / Débit théorique (Par sens) : 1 100 personnes/h / 1 500 personnes/h | Pente moyenne / Pente maximale : 24 % / 67 % | Nombre de pylônes / Sens de la ligne : 22 / Droite | Nombre : 33 |

TCD6 Bonascre

La télécabine six places à pinces débrayables entre le plateau de Bonascre et celui du Saquet a été réalisée en 1987[49]. Cette dernière fût construite au même endroit qu'une ancienne télécabine quatre places, qui elle-même avait succédé à une télécabine deux places, construite dès 1979 lors de la fermeture du téléphérique vieillissant du Berduquet[50], afin de le remplacer. Ces modifications successives sont toujours apparentes à l'heure actuelle, puisque certains pylônes des anciens télécabines ont été conservés[50]. Ce télécabine de Bonascre se situe dans l'axe majeur de la station et permet de mener les skieurs et clients de la station vers les deux autres domaines, le Saquet d'une part et les Campels d'autre part. Jusqu'en 2008, il s'agissait de l'unique moyen pour se rendre vers la grande majorité du domaine skiable. De ce fait, un encombrement de plus en plus important a conduit les dirigeants axéens à le doubler par un télésiège puissant et à forte capacité, celui du Lièvre Blanc[27], dont le chantier débute en 2006[26]. La gare aval a pour caractéristique de comporter un garage pour les cabines en grande partie souterrain[49]. La ligne survole les pistes, notamment le « Boulevard de la Griole », « Bonascre » et « Sapin »[51].

| Caractéristiques administratives | Caractéristiques d’exploitation | Caractéristiques géométriques | Caractéristiques techniques | Caractéristiques des cabines |

| Nom : TCD6 Bonascre - Saquet | Saison d’exploitation : hiver & été | Altitudes Gare aval / Gare amont : 1 391 m / 2 013 m | Type de gares : Poma | Type de véhicules : « Œufs » |

| Exploitant : SAVASEM | Vitesse d’exploitation : 5 m/s | Dénivelé : 622 m | Gare motrice / Gare tension : amont / aval | Capacité : 6 personnes |

| Constructeurs : Pomagalski & Denis Creissels SA | Durée du parcours : 9 min 3 s | Longueur : 2 720 m | Puissance du moteur principal / Type de tension : 670 kW / Hydraulique | Charge utile : 450 kg |

| Inauguration : 1987 | Débit (Par sens) : 2 200 personnes/h | Pente moyenne / Pente maximale : 24 % / 37 % | Nombre de pylônes / Sens de la ligne : 33 / Droite | Nombre : 135 |

TSD6 Lièvre Blanc

L'augmentation croissante de la fréquentation de la station depuis l'inauguration du télécabine six places à pinces débrayables entre le plateau de Bonascre et celui du Saquet en 1987 a progressivement mené à une congestion récurrente et inévitable de ce dernier, étant l'unique moyen d'accéder à la partie haute du domaine skiable axéen. Fort de ce constat, la création d'un nouveau télésiège de haute capacité[26] est prévue dans le plan d'investissements de 2006. Il s'agit du télésiège débrayable six places du Lièvre blanc, construit dès 2006, mis en service en 2007 et inauguré en mars 2009[27]. Son chantier se déroula durant la même période que le télésiège quatre places de Mansèdre; période durant laquelle un vieux télésiège menant à mi-pente vers le Saquet fut détruit ainsi qu'un téléski, libérant ainsi de l'espace pour la création de trois nouvelles pistes[52]. Cet ensemble de travaux coûta 12 millions d'euros[52]. La particularité de ce télésiège relève en son strict parallélisme avec la télécabine six places de Bonascre, à savoir avec une gare aval et une gare amont situées côte à côte. Dès lors, son rôle de décongestion et désengorgement apparaît nettement. Cet équipement est l'un des plus longs de France mais également le plus rapide de son genre avec une vitesse d'exploitation de 6 m/s[26] - [27] - [52], soit 21,6 km/h. L'installation est composée de deux gares « Multix » revêtues de bois. L'été, ce télésiège est utilisé par les piétons et vététistes puisqu'un crochet permet de transporter les vélos[52]. L'embarquement se déroule dans le contour même de la gare[52]. Ce télésiège possède des caractéristiques impressionnantes avec une portée maximum de 214 m (entre deux pylônes) et une hauteur de survol maximale de plus de 25 m[52]. La ligne traverse et survole les piste à de nombreuses reprises, notamment celles du « Boulevard de la Griole », « Bonascre » et « Sapin »[51].

| Caractéristiques administratives | Caractéristiques d’exploitation | Caractéristiques géométriques | Caractéristiques techniques | Caractéristiques des véhicules | Caractéristiques du câble |

| Nom : TSD6 du « Lièvre Blanc » | Saison d’exploitation : hiver & été | Altitudes Gare aval / Gare amont : 1 400 m / 2 014 m | Type de gares : « Multix » | Type de véhicules : « Multix 6 » | Constructeur du câble : Tréfileurope |

| Exploitant : SAVASEM | Vitesse d’exploitation : 6 m/s | Dénivelé : 614 m | Gare motrice / Gare tension : amont / aval | Capacité : 6 personnes | Diamètre : 50 mm |

| Constructeur : Pomagalski | Durée du parcours : 7 min 20 s | Longueur : 2 635 m | Puissance du moteur principal / Type de tension : 1 032 kW (516 kW x2) / Hydraulique (pression nominale 122 bar) | Type d’embarquement : Angle à 90° | Longueur : 5 425 m |

| Inauguration : 2009 | Débit (Par sens) : 3 000 personnes/h | Pente moyenne / Pente maximale : 24 % / 55 % | Nombre de pylônes / Sens de la ligne : 24 / Droite | Nombre : 128 |

TSD6 Tute

Le télésiège débrayable de Tute achemine les skieurs depuis le plateau du Saquet jusqu'à celui des Campels, non loin de la Tute de l'Ours, culminant à une altitude de 2 254,7 mètres[6]. Il a été construit au cours de l'année 2000 par le fabricant italien Leitner[53] et ce afin de décongestionner le télésiège deux places Ours. D'ailleurs, la gare amont est située en parallèle de la sienne. L'une des caractéristiques majeures de ce télésiège réside en une très forte compression dès les deux premiers pylônes afin de suivre la pente[53].

| Caractéristiques administratives | Caractéristiques d’exploitation | Caractéristiques géométriques | Caractéristiques techniques |

| Nom : TSD6 « Tute » | Saison d’exploitation : hiver | Altitudes Gare aval / Gare amont : 1 858 m / 2 294 m | Type de gares : Leitner |

| Exploitant : SAVASEM | Vitesse d’exploitation : 5 m/s | Dénivelé : 436 m | Gare motrice / Gare tension : amont / aval |

| Constructeurs : Leitner | Durée du parcours : 4 min 30 s | Longueur : 1 340 m | Puissance du moteur principal / Type de tension : 700 kW / Hydraulique |

| Inauguration : 2000 | Débit (Par sens) : 1 800 personnes/h | Pente moyenne / Pente maximale : 35 % / 64 % | Nombre de pylônes / Sens de la ligne / Nombre véhicules : 14 / Droite / 64 |

TSF4 de Mansèdre

Le télésiège de Mansèdre a été construit dès 2006 au cours de la vague d'investissements mis en œuvre cette année-là et qui permit la construction du télésiège débrayable six places du Lièvre blanc[27] ainsi que la création de trois nouvelles pistes[52]. Deux de ces nouvelles pistes, « FontFrede » et « Manseille » nécessitèrent l'installation d'une remontée mécanique, car étalées sur un espace encore vierge du domaine[54]. La ligne du télésiège survole donc ces nouvelles pistes[51].

| Caractéristiques administratives | Caractéristiques d’exploitation | Caractéristiques géométriques | Caractéristiques techniques |

| Nom : TSF4 « Mansèdre » | Saison d’exploitation : hiver | Altitudes Gare aval / Gare amont : 1 645 m / 2 029 m | Type de gares : Orion |

| Exploitant : SAVASEM | Vitesse d’exploitation : 2,3 m/s | Dénivelé : 384 m | Gare motrice / Gare tension : amont / aval |

| Constructeurs : Pomagalski | Durée du parcours : 7 min 20 s | Longueur : 1 009 m | Type de tension : Hydraulique |

| Inauguration : 2006 | Débit / Débit théorique (Par sens) : 1 500 personnes/h / 2 200 personnes/h | Pente moyenne / Pente maximale : 41 % / 70 % | Nombre de pylônes / Sens de la ligne / Nombre véhicules : 14 / Droite / 90 |

TSF4 du Savis

Le nouveau télésiège construit pour assurer l'accès au Pic du Savis est donc un télésiège fixe 4 places construit par POMA. Il 'agit d'un appareil dont certains éléments (des gares notamment) proviennent du recyclage d'un ancien appareil. Le projet voulait dépasser le simple remplacement et ajouter à cet investissement un agrandissement du domaine. C'est donc la construction de deux nouveaux télésièges qui a été choisie, pour remplacer le Savis. Ceux-ci démarrent d'une clairière située en contrebas de l'ancien départ du Savis, et empruntent des tracés légèrement différents : le nouveau Savis (TSF4) arrive quelques mètres au-dessus de l'ancien, du côté du pic du Savis, ce qui facilite la création d'une nouvelle piste panoramique « Carroutch », et le retour à la station est assuré par le TSF4 Bisorne (construit en 2018 et 2019 pour des raisons de délai d'autorisations et de construction).

| Caractéristiques administratives | Caractéristiques d’exploitation | Caractéristiques géométriques | Caractéristiques techniques |

| Nom : TSF4 « Savis » | Saison d’exploitation : hiver | Altitudes Gare aval / Gare amont : 1 563 m / 1 956 m | Type de gares : ? |

| Exploitant : SAVASEM | Vitesse d’exploitation : 2,3 m/s | Dénivelé : 393 m | Gare motrice / Gare tension : aval / amont |

| Constructeurs : Pomagalski | Durée du parcours : 8 min 31 s | Longueur : 1 175 m | Type de tension : Hydraulique |

| Inauguration : 2017 | Débit / Débit théorique (Par sens) : 1 800 personnes/h / | Pente moyenne / Pente maximale : 35.5 % / 63 % | Nombre de pylônes / Sens de la ligne / Nombre véhicules : 10 / Droite / 130 |

TSF4 de Bisorne

À la suite de la construction du télésiège fixe 4 places du Savis en 2017 par Poma, la station d'Ax 3 Domaines poursuivit en 2018 la construction du télésiège fixe 2 places du Savis par un nouveau télésiège fixe 4 places dénommé "Bisorne". Le mythique télésiège "Savis" se situe sur le secteur des Campels et permet d'assurer le retour sur le plateau du Saquet et par conséquent, le retour station. Il est équipé d'une gare intermédiaire permettant l'embarquement des skieurs vers le plateau du Saquet mais également vers le pic du Savis (pistes Coq, Carroutch et Estagnole). Cette remontée mécanique représentait le point noir de la station car il était très emprunté aux heures de pointes pour revenir vers la station, il était donc nécessaire de la remplacer.

Ce projet a une double utilité, il va notamment permettre d’accroire le débit pour assurer le retour station mais également la création d'un accès vers le secteur des Campels depuis Mansèdre. Cette partie de la station sera donc ouverte, même en cas de vent, l'accès par Mansèdre étant protégé des intempéries...

Le télésiège de Bisorne emprunte un tracé totalement différent du tronçon du télésiège de Savis sur ce même versant. Partant de plus bas, au niveau de la gare aval du télésiège de Savis 2, construit l'été dernier, il arrive non loin de la gare amont du téléski des Chalets, à quelques centaines de mètres de l'arrivée du télésiège de Mansèdre.

Le chantier débuté au cours de l'été 2018 et devant se terminer pour la saison 2018/2019, se termina en 2019 à la suite de plusieurs retards liés au constructeur pour une ouverture pour la saison 2019/2020.

| Caractéristiques administratives | Caractéristiques d’exploitation | Caractéristiques géométriques | Caractéristiques techniques |

| Nom : TSF4 « Bisorne » | Saison d’exploitation : hiver | Altitudes Gare aval / Gare amont : 1 559 m / 2 039 m | Type de gares : Gare Compacte LST |

| Exploitant : SAVASEM | Vitesse d’exploitation : 2,5 m/s | Dénivelé : 480 m | Gare motrice / Gare tension : aval / amont |

| Constructeurs : Pomagalski | Durée du parcours : 7 min 57 s | Longueur : 1 193 m | Type de tension : Hydraulique |

| Inauguration : 2019 | Débit / Débit théorique (Par sens) : 2 000 personnes/h / | Pente moyenne / Pente maximale : 44.65 % / 88.36 % | Nombre de pylônes / Sens de la ligne / Nombre véhicules : 15 / Droite / 134 |

TSF3 Rébenty

Le télésiège trois places du Rébenty dessert la zone des Campels, domaine où se situent la majorité des pistes rouges et noires. L'installation remonte à 1985 et fut réalisée par le constructeur français Pomagalski, comme sur la majorité de la station à l'exception du télésiège de Tute dont la conception fut laissée à Leitner. Le télésiège du Rébenty est situé sur un terrain particulièrement escarpé et accidenté, marqué par deux ruptures de pente[55]. La gare amont est constituée d'un simple retour fixe[55].

| Caractéristiques administratives | Caractéristiques d’exploitation | Caractéristiques géométriques | Caractéristiques techniques |

| Nom : TSF3 du « Rébenty » | Saison d’exploitation : hiver | Altitudes Gare aval / Gare amont : 1 850 m / 2 350 m | Type de gares : Delta |

| Exploitant : SAVASEM | Vitesse d’exploitation : 2,3 m/s | Dénivelé : 535 m | Gare motrice / Gare tension : aval / aval |

| Constructeurs : Pomagalski | Durée du parcours : 12 min 20 s | Longueur : 1 852 m | Type de tension : Hydraulique |

| Inauguration : 1985 | Débit (Par sens) : 1 125 personnes/h | Pente moyenne / Pente maximale : 30 % / 53 % | Nombre de pylônes / Sens de la ligne / Nombre véhicules : 20 / Gauche / 158 |

TSF2 Ours

Le télésiège deux places Ours se situe à proximité de la gare amont de la télécabine six places à pinces débrayables entre le plateau de Bonascre et celui du Saquet. Ce télésiège est donc placé au cœur de ce dernier domaine, bien qu'il permette également de rejoindre celui des Campels[51]. Il a été inauguré en 1982. La principale caractéristique de l'appareil repose sur un double sens de montée (à l'instar du télésiège du Savis), un accès à la descente fermé dans ses deux gares hautes, et la présence d'une gare intermédiaire juchée dans une sorte de cuvette naturelle, permettant d'embarquer soit vers le Saquet (ce tronçon est dénommé « Retour station ») soit vers les Campels[56] (où il est alors une alternative au télésiège de Tute, les deux lignes étant quasiment parallèles et menant au même endroit). Ce système de double embarquement et débarquement a conduit les concepteurs à réduire sa vitesse d'exploitation. Néanmoins, un tel système expose à des arrêts récurrents, d'autant plus en période d'affluence[56]. Le télésiège survole quelques pistes[51], notamment celle de l'« Ours », qui a donné son nom à l'équipement.

| Caractéristiques administratives | Caractéristiques d’exploitation | Caractéristiques géométriques | Caractéristiques techniques |

| Nom : TSF2 de l'« Ours » | Saison d’exploitation : hiver | Altitudes Gare du « Saquet » / Gare intermédiaire / Gare des « Campels » : 2 040 m / 1 900 m / 2 245 m | Type de gares : Delta |

| Exploitant : SAVASEM | Vitesse d’exploitation : 2,25 m/s | Dénivelé Saquet / Campels : 140 m / 345 m | Gare motrice / Gare tension : Gare « Bonascre » |

| Constructeurs : Pomagalski | Durée du parcours : 12 min 44 s | Longueur : 1 720 m | Type de tension : Hydraulique |

| Inauguration : 1982 | Débit (Par sens) : 1 200 personnes/h | Pente moyenne / Pente maximale : 22 % / 40 % | Nombre de pylônes / Sens de la ligne / Nombre véhicules : 21 / Gauche / 214 |

TSF2 Savis

Le télésiège deux places du Savis se situe dans une sorte de goulet naturel entre deux flancs de montagne, au sein du domaine des Campels. De ce fait, il est un peu isolé et excentré par rapport au reste de la station. À l'image du télésiège de l'Ours, celui du Savis fonctionne à double sens de montée[57] (et donc là aussi fermé à la descente) à partir d'une gare intermédiaire nichée dans ce creux naturel. Il permet soit de remonter vers le Saquet pour retourner vers la station, soit de gravir le Pic du Savis qui culmine à 1 958 mètres[6]. Comme pour celui de l'Ours, une telle configuration n'épargne pas les arrêts d'exploitation en période d'affluence. En direction du Pic du Savis, la ligne survole la piste rouge « Isard »[51]. La gare amont sur le versant du Pic du Savis est constituée comme au télésiège du Rébenty d'un simple retour fixe[57]. En direction du Saquet, la ligne est plus longue de deux pylônes (dix contre huit dans l'autre sens d'exploitation[57]) et survole la piste noire des « Campeillots »[51] sur un terrain difficile. La gare amont sur le versant du Saquet est la gare motrice de l'installation, par une facilité d'électrification par rapport aux deux autres[57]. Ce télésiège compte parmi les installations les plus anciennes de la station. Il fut inauguré en 1979[57] et sera définitivement supprimé en 2019.

| Caractéristiques administratives | Caractéristiques d’exploitation | Caractéristiques géométriques | Caractéristiques techniques |

| Nom : TSF2 du « Savis » | Saison d’exploitation : hiver | Altitudes Gare du « Pic de Savis » / Gare intermédiaire / Gare du « Saquet » : 1 930 m / 1 720 m / 2 060 m | Type de gares : Delta |

| Exploitant : SAVASEM | Vitesse d’exploitation : 2,20 m/s | Dénivelé Savis / Saquet : 210 m / 340 m | Gare motrice / Gare tension : Gare du « Saquet » |

| Constructeurs : Pomagalski | Durée du parcours : 13 min 1 s | Longueur : 1 720 m | Type de tension : Hydraulique |

| Inauguration : 1979

Fin de service : 2019 |

Débit (Par sens) : 1 000 personnes/h | Pente moyenne / Pente maximale : 54 % / 66 % | Nombre de pylônes / Sens de la ligne / Nombre véhicules : 18 / Droite / 208 |

Neige artificielle

La station compte, en 2017, 210 canons à neige haute pression[24] ainsi que deux retenues d'eau de 45 000 m3. La première est située entre le domaine de Bonascre et celui du Saquet à 1 740 m d'altitude, l'autre sur le domaine du Saquet à 2 045 m. Une troisième retenue d'eau, plus modeste, est située aux Campels, à proximité du télésiège du Rébenty. Ces installations font d'Ax la station la mieux équipée des Pyrénées sur ce point. Chaque année, le réseau de neige artificielle est agrandi sensiblement, l'objectif étant de couvrir la quasi-totalité du domaine skiable. En 2010 notamment, 38 nouveaux canons à neige sont installés sur les pistes « Savis », « Berger » et « Jonction Savis »[58], portant à 25 % la zone de couverture des enneigeurs, soit 26 hectares[58]. Ces nouveaux équipements permettent de connecter la neige de culture du Saquet avec celle des Campels. Au total, ce sont cinq salles de pompage qui alimentent ces 210 enneigeurs, qui sont eux-mêmes supervisées via un bureau de contrôle dont les informations sont centralisées sur ordinateur. Un ingénieur est chargé de contrôler l'ensemble du système[59].

Au cours de l'année 2012 plus de 300 mètres de barrières à neige ont été installés à des emplacements précis, choisis pour leur exposition au vent. La neige est ainsi récupérée, stockée, retravaillée puis acheminée aux endroits où elle fait défaut. Ces barrières permettent de produire naturellement 25 000 m3 de neige par hiver[60].

Environnement

Le développement de la station ne se fait pas aux dépens de l'environnement : les agents de l'Office national des forêts entretiennent et régénèrent la forêt (bois des Planes, bois de la Crémade, bois de Mansèdre et bois de la Griolle) en coupant et plantant de jeunes plants ou en installant des barrières de protection[58], tandis que la fédération pastorale permet aux troupeaux de pâturer sur les pelouses d'estives naturelles et d'entretenir ainsi les pistes. « Ici, ce n’est pas une montagne musée. Avant d’engazonner une piste, nous rencontrons les pastoraux pour déterminer le choix des végétaux, nous avons demandé à l’association des naturalistes de l’Ariège de procéder à l’inventaire de la faune et de la flore. Cela nous permet de prendre en compte le milieu avant de réaliser de nouveaux aménagements.

D'autre part, les installations de canons à neige essaient de ménager la montagne. Dans ce sens, les retenues d'eau en altitude sont limitées tout comme le captage de l'eau des rivières[58], qui s'effectue parfois directement depuis des canalisations d'Électricité Réseau Distribution France de la vallée de Savignac-les-Ormeaux (notamment entre la station basse de pompage de Carcos dans la vallée de Savignac, et la station haute de Bonascre, où l'eau est acheminée 1 000 m plus haut avec un volume d’eau turbinée de 400 m3/h) dans des ouvrages enterrés dans le sol[58].

Conscients des impacts des activités touristiques sur les milieux naturels, la société d'exploitation de la station Ax 3 domaines a lancé plusieurs projets visant à réduire drastiquement les impacts environnementaux dus aux activités d'exploitation ou aux visiteurs. Les premiers projets ont été lancés dès l'année 2013: projet d'équipement des dameuses de logiciels embarqués de cartographie des reliefs permettant d'aider les dameurs à réduire leur sollicitation moteur en s'aidant des reliefs ; projet de sensibilisation des skieurs au milieu naturel (en partenariat avec l'association Moutain Riders)...

Clubs

La station abrite plusieurs associations et clubs, dont le « Ski Club Ax[61] », qui compte un grand nombre d'adhérents[62]. Elle organise des entraînements réguliers, pour les pré-poussins (5 à 9 ans), les poussins (10 à 11 ans), benjamins (12 à 13 ans), minimes (14 à 15 ans), cadets (16 à 17 ans), juniors (18 à 19 ans) et seniors (plus de 20 ans) à avril.

Autres sports

Ski de fond

La station est aussi partenaire avec celle du Chioula, sur les hauteurs au nord d'Ax-les-Thermes et celle du plateau de Beille, deux stations spécialisées dans le ski de fond.

Randonnée

La station comporte toute une série de pistes de randonnée, praticables en VTT, ainsi que de sentiers pour les raquettes l'hiver. Le chemin de grande randonnée communément dénommé GR10 passe à proximité du Domaine des Campels[6]. Il existe d'ailleurs trois refuges non gardés pour accueillir les randonneurs, dont celui de la Jasse et du Ruhle.

Vélo tout terrain (VTT)

Depuis le début des années 2000, 231 kilomètres de pistes de VTT homologuées par la Fédération française de cyclisme ont été créées, balisées et aménagées dans les vallées d'Ax. Une importante partie de ces pistes se situe dans la station. Depuis 2009, ces chemins ont été classés de la même manière que les pistes de ski[63], à savoir par couleurs : vert pour les pistes faciles et accessibles à tous, bleu pour les chemins moyennement difficiles mais nécessitant un entraînement minimal, rouge pour les pistes plus délicates nécessitant une bonne condition physique et un matériel de qualité et noire pour les pistes difficiles réservées aux spécialistes de la discipline. Certains passages peuvent nécessiter de passer à pied.

La station compte deux pistes vertes qui se composent d'un petit circuit. Ces deux derniers sont situés à Bonascre et au Saquet. Il existe également trois pistes bleues. Les deux premières relient le Saquet à plus de 2 150 mètres d'altitude au plateau de Bonascre. La troisième conduit vers le village Ax-les-Thermes en contrebas de la station. On distingue également deux pistes rouges : la première relie de nouveau le Saquet à Bonascre tandis que la deuxième se caractérise par un circuit aux alentours de Bonascre. Enfin, deux pistes noires ont été aménagées : la première s'élance du Saquet vers Bonascre tandis que la seconde mène de Bonascre à Ax-les-Thermes en passant sous la télécabine notamment. Du sommet du Saquet aux rives de l'Ariège à Ax-les-Thermes, il est ainsi possible d'effectuer une descente de près de 15 kilomètres avec 1 500 mètres de dénivelé négatif.

Entre 2008 et 2010, un « bike park » a été construit et aménagé. Ce dernier permet d'effectuer des figures et facilite l'initiation à la discipline. Il est situé entre la D820 et la télécabine menant à la station, à deux kilomètres de celle-ci. Des compétitions et animations sont organisées au cours des mois d'été, notamment le Mountain Pyrénées Tour[64]. Deux remontées mécaniques sont en service durant l'été afin de faciliter les descentes. Tout d'abord la télécabine entre le village et la station mais également le télésiège du Lièvre Blanc. Le domaine des Campels n'est lui pas balisé pour la pratique du vélo tout terrain.

Speed riding

La station offre la possibilité de pratiquer le speed riding[24].

Divers

En été, des activités sportives diverses sont organisées, comme la « Trotin’herbe » et le « mini-dévalkart » ou encore l'équitation, la natation et le tennis et ce dans le parc situé au centre du plateau de Bonascre.

Présentation de la montée

La montée depuis Ax-les-Thermes par la D820 est assez courte mais présente une pente moyenne élevée. Le record de la montée est détenu par le coureur espagnol Roberto Laiseka, qui le vendredi , lors de la 12e étape du Tour de France 2001, grimpa vers les trois domaines axéens depuis Ax-les-Thermes (depuis l'Avenue du Général Leclerc D820, vers l'entrée du Plateau de Bonascre) en 22 minutes et 55 secondes[65], soit une moyenne de 23,560 km/h. L'ascension peut constituer un enchaînement soit avec le Port de Pailhères soit par celui du Chioula. Depuis le Tour de France du centenaire en 2003, c'est le Port de Pailhères qui est systématiquement emprunté au détriment du col du Chioula, plus facile.

Traditionnellement, l'arrivée du Tour de France se fait sur l'Avenue du bois des Planes.

| Position | Cycliste | Temps | Vitesse moyenne | Année |

| 1er | 22 min 55 s | 23,560 km/h | 2001 | |

| 2e | 22 min 57 s | 23,530 km/h | 2001 | |

| 3e | 23 min 12 s | 23,280 km/h | 2013 | |

| 4e | 23 min 18 s | 23,180 km/h | 2003 | |

| 5e | 23 min 20 s | 23,140 km/h | 2001 | |

| 6e | 23 min 20 s | 23,140 km/h | 2003 | |

| 7e | 23 min 25 s | 23,060 km/h | 2003 | |

| 8e | 23 min 35 s | 22,900 km/h | 2003 | |

| 9e | 23 min 37 s | 22,870 km/h | 2003 | |

| 10e | 23 min 40 s | 22,820 km/h | 2005 |

L'ascension d'Ax-3-Domaines est classée en 1re catégorie par le Tour de France, mais comme il s'agit d'une arrivée au sommet, les points attribués pour le classement de la montagne sont doublés.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ascension :

- Altitude : 1 372 m ;

- Départ : Ax-les-Thermes (716 m) ;

- Dénivellation : 656 m ;

- Longueur : 7,9 km ;

- Pente moyenne : 8,3 % ;

- Kilomètre le plus pentu : 10,5 % ;

- Pente maximale : 17 %.

Tour de France

Le Tour de France cycliste a fait étape à cinq reprises dans la station axéenne :

- 2001 (12e étape) :

Félix Cárdenas, Colombie ;

Félix Cárdenas, Colombie ; - 2003 (13e étape) :

Carlos Sastre, Espagne ;

Carlos Sastre, Espagne ; - 2005 (14e étape) :

Georg Totschnig, Autriche ;

Georg Totschnig, Autriche ; - 2010 (14e étape) :

Christophe Riblon, France ;

Christophe Riblon, France ; - 2013 (8e étape) :

.svg.png.webp) Christopher Froome, Royaume-Uni.

Christopher Froome, Royaume-Uni.

À noter les déclassements ultérieurs de Lance Armstrong, maillot jaune à l'issue des étapes axéennes de 2003 et 2005[66].

Le passage du Tour de France 2001

À l'occasion de la douzième étape du Tour de France 2001, entre Perpignan et Ax-Bonascre (appellation de l'époque), le Colombien Félix Cárdenas remporte la plus belle victoire de sa carrière. Il parvient à se défaire de Roberto Laiseka et résiste au retour du futur vainqueur final Lance Armstrong (qui sera ultérieurement déchu de ses titres) ainsi que de Jan Ullrich[67]. Malgré tout, le Basque Laiseka réalise l'ascension la plus rapide en 23 minutes 5 secondes[68]. François Simon, qui a au départ onze minutes d'avance sur Andrei Kivilev, conserve son maillot jaune en finissant à quatre minutes de Cárdenas[67] - [69]. L'étape passait par le col du Chioula, franchi en tête par l'Italien Paolo Bettini. C'est la seule fois que l'enchainement Chioula-Bonascre a été proposé sur le Tour de France[69].

Le passage du Tour de France 2003

Le Tour de France du centenaire s'arrête à Ax 3 Domaines le samedi 19 juillet 2003, après une étape de 197,5 kilomètres dont le départ est donné à Toulouse (plus précisément de la Cité de l'Espace)[70]. Au pied du port de Pailhères, col Hors Catégorie[71] culminant à 2 001 mètres d'altitude[6], Carlos Sastre, José Luis Rubiera et Juan Miguel Mercado s'extirpent d'un peloton très éprouvé et réduit à son plus simple élément[70]. Les trois hommes franchissent le col en tête, et plongent dans la descente.