Grand Tétras

Tetrao urogallus • Coq de bruyère

Le Grand Tétras (Tetrao urogallus), ou Grand coq de bruyère, est un gros gallinacé vivant en montagne dans les forêts de conifères.

Cette espèce appartient à l'ancienne famille des Tetraonidae actuellement incluse dans celle, plus vaste, des Phasianidae[1].

Deux sous-espèces co-existent actuellement en France : Tetrao urogallus major dans les Vosges et le Jura et Tetrao urogallus aquitanicus dans les Pyrénées.

Description

Il s'agit du plus gros des Galliformes d'Europe.

- Mâle (ou coq) : sombre, cou gris, menton noir, caroncules rouges, bec blanc, plastron verdâtre (voire aussi bleuté) ; dos brun-gris, ailes marron (tache blanche à l’épaule) ; ventre sombre, flancs noirs, puis blancs vers l’arrière, croupion noir et blanc ; sus-caudales grises à pointes blanches, rectrices noires à taches blanches (dont la densité varie selon les régions), sous-caudales à pointes blanches. Taille : 74 à 90 cm ; envergure : jusqu’à 125 cm ; poids : 3,5 à 4,1 kg, plus rarement jusqu’à 5 kg.

- Femelle (ou poule) : rousse barrée de noir et de blanc, poitrine rousse, caroncules rouges (peu visibles), bec gris ; dos et ailes marron barrés de noir et de blanc ; ventre et flancs blancs tachetés de roux et de noir. Queue rousse, barrée de noir. Taille : 54 à 63 cm ; poids 1,5 à 2,2 kg.

- Les individus de la sous-espèce pyrénéenne sont un peu plus petits et moins lourds que ceux de la sous espèce major.

Grand Tétras ♀

Grand Tétras ♀ Grand Tétras ♂

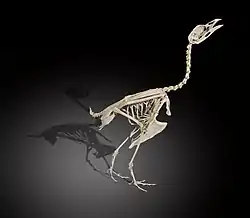

Grand Tétras ♂ Squelette de Grand Tétras Muséum de Toulouse.

Squelette de Grand Tétras Muséum de Toulouse. Crâne Muséum de Toulouse.

Crâne Muséum de Toulouse.

Comportement

Alimentation

Les adultes se nourrissent de bourgeons, de pousses de conifères, de baies (surtout myrtilles), de plantes herbacées, et, en hiver, d'aiguilles de conifères (surtout sapins et pins). Les poussins sont essentiellement insectivores jusqu'à l'âge de 4 semaines puis la nourriture animale décroît ensuite jusqu'à l'âge de 11 semaines pour se rapprocher alors de celle des adultes.

Reproduction

Mâle en parade (Autriche).

Mâle en parade (Autriche). Œufs collectés par René de Naurois - Muséum de Toulouse

Œufs collectés par René de Naurois - Muséum de Toulouse

Cette espèce polygame se retrouve chaque année au printemps sur des lieux-dits « places de chant ».

Les coqs paradent (queue déployée, ailes pendantes, cou et tête redressés, barbe hérissée, cou plus ou moins gonflé), chantent (séries de « te-lep » rapides, environ six ou sept secondes, accéléré à la fin, puis « pokfok » semblable à un bruit de bouchon et « djedzje », bruit semblable à un bruit de scie répété trois ou quatre fois). Les poules vagabondent ici et là sur les places de chant et chacune choisit le coq avec lequel elle s'accouplera (en général le coq dominant).

La femelle gratte une cuvette dans le sol, au pied d'un arbre, à l'abri d'un rocher ou sous une branche basse de conifère. La ponte a lieu de mai à juillet et comporte six à neuf œufs, jaune clair taché de brun, couvés quatre semaines. Les petits sont nidifuges, ils sont capables de voler entre le 13e et 17e jour mais restent avec leur mère jusqu'à l'automne.

Répartition et habitat

Répartition

Europe

Cordillère Cantabrique, Forêt-Noire, Alpes suisses et Jura, aire dispersée en Allemagne, Pologne et Europe de l'Est (massifs montagneux), Scandinavie, Pays baltes, introduit en Écosse (à partir de 1837). En France, il a presque disparu des Alpes et il est encore présent dans quelques régions où il devient malgré tout assez rare (Cévennes, Vosges). Il se raréfie dans le Jura mais compte encore plus de 300 individus en 2020. Il se maintient dans les Pyrénées avec au moins 6 000 individus[2]. En dépit de l'annulation par les tribunaux administratifs de chaque autorisation de chasse délivrée par les préfectures, la chasse du Grand Tétras continue. Par exemple dans les Hautes-Pyrénées en 2011-2012[3], comme en 2012-2013 [4], malgré l'interdiction faite par le tribunal administratif de Pau, la fédération des chasseurs, avec l'accord de la préfecture et le soutien du ministre de l'Écologie, du développement durable et de l'énergie a autorisé les chasseurs à chasser durant quatre semaines, les mercredi et dimanche, et à prélever un oiseau par chasseur et par saison de chasse[5], un nombre de coqs à prélever par unité naturelle étant proposé annuellement par la fédération et l'ONCFS au préfet, « en concertation avec les sociétés de chasse concernées »[5] ; pour les contrôles et statistiques, dans ce département « tout prélèvement doit être signalé à la Fédération le lendemain de la capture, entre 8 h 30 et 12 h, délai de rigueur »[5] et « Chaque oiseau prélevé doit obligatoirement être présenté à une personne mandatée par la fédération (...) dans les trois jours qui suivent la capture. »[5].

Asie

Grande partie de la Russie (Oural), jusqu’au fleuve Ienisseï, nord du Kazakhstan et Nord-Ouest de la Mongolie.

Habitat

Le Grand Tétras habite en Europe les forêts de conifères des montagnes (Abies alba, Picea abies, Pinus spp.) parsemées de feuillus (avec sous-bois riche en arbustes à baies et myrtilliers) ; en Asie et Scandinavie, ce milieu se retrouve aussi en plaine (taïga).

Systématique

L'espèce Tetrao urogallus a été décrite par le naturaliste suédois Carl von Linné en 1758[6].

Noms vernaculaires

- Grand Tétras

- Grand coq de bruyère

Taxinomie

Il existe neuf sous-espèces, dont deux sont isolées :

- Tetrao urogallus cantabricus dans les Monts Cantabriques ;

- Tetrao urogallus aquitanicus dans les Pyrénées ;

- Tetrao urogallus major en Europe centrale ;

- Tetrao urogallus rudolfi dans le Sud des Balkans ;

- Tetrao urogallus urogallus en Scandinavie et dans le Nord de la Russie ;

- Tetrao urogallus uralensis ;

- Tetrao urogallus volgensis dans la partie du Sud-Ouest de la Russie ;

- Tetrao urogallus taczanowskii;

- Tetrao urogallus kureikensis dans la partie la plus orientale de l’aire.

Archéofaune

Selon Mourer-Chauvire (CNRS, 1993)[7], au milieu du Pléistocène[8] le Grand tétras était l'oiseau le plus caractéristique d'Europe centrale alors que la perdrix et le Grand corbeau dominaient en Europe de l'Ouest. Au début du Pléistocène, le Grand tétras a été détrôné en Europe de l'Est à cause du refroidissement climatique probablement par Lagopus lagopus, Lagopus mutus, Bubo scandiacus et Pyrrhocorax graculus[7]. Ses ossements sont en France fréquemment trouvés dans les gisements archéo-paléontologiques, y compris dans les paléoenvironnements du dernier maximum glaciaire (−21 000 à −15 075 ans), durant la période glaciaire tardive (−15 075 à −11 490) et au début de l'Holocène (−11 490 à −2 835) par exemple dans les grottes karstiques de Vaucluse à des moments où les données palynologiques suggèrent un paysage très ouvert et un climat froid et plutôt sec (mais plus boisé durant la période dite de l'Allerød, ce qui a profité au tétras[9]. Ses prédateurs étaient alors (outre l'homme, très modérément) le loup (Canis lupus), le lynx (Lynx lynx) et le chat sauvage (Felis silvestris) dont on retrouve les ossements aux mêmes endroits et époques[9].

Ses ossements sont parfois trouvés dans des tombes préhistoriques. Par exemple Oshibkina signalait en 1994 la découverte d'ossements de Grand tétras disposés (et excavés lors d'une fouille) autour et sous les os de la jambe d'un homme préhistorique adulte enterré à Peschanitsa (époque mésolithique)[10] - [11].

Le Grand Tétras et l'Homme

État des populations

L'espèce est en régression en France, en particulier dans le Sud-Ouest, malgré les inquiétudes de certains auteurs exprimées dès le début du XXe siècle[12], et malgré les nombreuses études[13] ayant porté sur l'espèce, sa prédation (ex : analyse de 129 cas de mortalité dans les Pyrénées[14]), son comportement territorial[15], sa dynamique de population[16], ses besoins alimentaires[17] - [18], ses besoins en termes de perchoir et « dortoirs »[19], ses facteurs limitants ou de régression, des années 1980 à 2000, lesquelles ont montré l'importance de la disponibilité de ces bons habitats, du calme, de la pression de chasse ou de braconnage, des limitations aux déplacements d'individus en raison d'une trame verte et bleue dégradée (selon E Menoni, « les mouvements (émigration - immigration) entre forêts voisines sont très importants dans la dynamique des populations. »)[20] et divers efforts locaux de protection de ses habitats (dans plusieurs parcs nationaux et régionaux notamment), un classement en espèce protégée ou non-chassable dans certaines régions, et un premier projet de plan de restauration dans les années 1990[21], ainsi qu'une une stratégie nationale d’action en faveur de cette espèce ().

Tout comme le lagopède alpin (-60 % en 12 ans dans le massif des Trois Seigneurs, et de -14 % en 5 ans dans le Vicdessos) il a beaucoup régressé dans les Pyrénées françaises (chute de 75 % des effectifs du Grand Tétras en 50 ans (de 1960 à 2010). Les causes de sa disparition ou régression étaient autrefois la chasse et la dégradation des forêts, elles seraient maintenant le braconnage, la régression ou dégradation de ses habitats (morcellement forestier, ouverture de nouvelles pistes forestière ou de ski ou raquettes, station de sports d'hiver[22], sylviculture trop « dynamique »[19], etc.)[23].

Préservation

En , le Groupe Tétras France a demandé un statut d'espèce protégée pour le Grand Tétras dans les Pyrénées, statut qu’il a déjà obtenu dans les autres massifs montagneux français. Dans le Sud-Ouest, neuf années de suite, les tribunaux administratifs de Pau et Toulouse, suivis par la Cour d'appel de Bordeaux () ont rejeté (avec un certain délai) les arrêtés préfectoraux permettant la chasse de cette espèce. La stratégie nationale comprend un « plan de gestion cynégétique », mais il est contesté par plusieurs ONG environnementales réunies dans le Groupe Tétras France car rédigé unilatéralement avec le monde de la chasse et non discuté au sein du « comité de suivi de la stratégie ». Le ministère s'est retourné vers le Conseil d'État qui a tranché le , en rejetant le pourvoi de la ministre par manque de moyens sérieux[24]. Enfin, dans les régions transfrontalières (dont certaines touchées par les retombées de Tchernobyl comme le montre une contamination croissante des sangliers dans les années 1990), des comptages et une gestion transfrontalière sont nécessaires[25].

En France, le ministère de l'Écologie et du Développement durable a lancé en 2009 une stratégie nationale de conservation du Grand Tétras.

C'est un groupement constitué de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), de l’Office national des forêts (ONF), du Groupe Tétras France[26] et du réseau des réserves naturelles de France qui a été responsable de la rédaction de ce plan de sauvegarde dans l'Hexagone, avec un groupe de travail constitué de l'ensemble des corps constitués utilisateurs des habitats du Grand tétras, d'experts de l'ONCFS et d'experts indépendants. Le document a été finalisé début 2012, et sa mise en œuvre a été confiée aux DREAL, qui s'appuiera sur l'ONCFS.

Le , sur requête de plusieurs associations dont France Nature Environnement et FNE Midi-Pyrénées, le Conseil d’État ordonne à la ministre de la Transition Écologique de prendre un moratoire de cinq ans sur la chasse du grand tétras. Il motive sa décision par le fait que « la chasse du grand tétras n’est pas compatible avec le maintien de l’espèce et qu’il est nécessaire de la suspendre sur l’ensemble du territoire métropolitain de la France pendant une durée suffisante pour permettre la reconstitution de l’espèce dans les différents sites de son aire de distribution »[27].

Dans la culture

Les retrouvailles entre Maryline (Hélène Fillières) et Boris (Mathieu Amalric), les deux héros du film Un homme, un vrai (réalisé par Jean-Marie Larrieu et Arnaud Larrieu en 2003), se déroulent au cours d'une mémorable scène de parade nuptiale de coqs de bruyère, dans les Pyrénées.

.svg.png.webp)

Un poème d'André Breton s'intitule Coqs de bruyère (publié en 1919 dans le recueil Mont de Piété)[28].

Notes et références

- B.L. Monroe, C.G. Sibley, A World Checklist of Birds, Yale University Press, New Haven, 1993, 393 p.

- Leclercq et Ménoni, Le Grand tétras, Biotope édition, 2018.

- Décision CAA N° 13BX02196 de Bordeaux

- Décision N° 13BX02195 CAA de Bordeaux

- Modalités de chasse Grand Tétras, Campagne 2012 / 2013, mis à jour 27 septembre 2012, consulté 2013-08-27

- C. Linnaeus, Systema Naturae per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis, Tomus I, Editio decima, reformata. Holmiæ: impensis direct. Laurentii Salvii. i–ii, 1758, 1–824 pp, page 159 DOI 10.5962/bhl.title.542

- (en) C. Mourer-Chauvire, « The Pleistocene avifaunas of Europe », Archaeofauna, no 2, 1993.

- (en) P.L Gibbard, M.J Head, « IUGS ratification of the Quaternary System/Period and the Pleistocene Series/Epoch with a base at 2.58 Ma », Quaternaire, vol.20-4, 2009

- E. Crégut-Bonnoure, J. Argant, S. Bailon, N. Boulbes, C. Bouville, J. Buisson-Catil, N. Frèrebeau, « The karst of the Vaucluse, an exceptional record for the Last Glacial Maximum (LGM) and the Late-glacial period palaeoenvironment of southeastern France », Quaternary International, no 339, 2014, pages 41-61.

- (en) J.M Grünberg, « Animals in Mesolithic burials in Europe », Anthropozoologica, vol. 48, no 2, 2013, pages 231-253.

- (ru) S.V Oshibkina, « Mezolitičeskie pogrebenija vostočnogo prionež’ja », Archeologi če skie Vesti, no 3, 1994, pages 48-57

- R. Hainard, O. Meylan, Notes sur le Grand Tétras, 1935.

- E. Ménoni, « Statut, évolution et facteurs limitants des populations françaises de grand tetras (Tetrao urogallus) : synthèse bibliographique = Statut, trends and limiting factors of capercaillie (Tetrao urogallus) in France : a literature survey », Gibier faune sauvage (ONCFS), 1994 (ISSN 0761-9243), 352 p. (résumé avec INIST CNRS).

- E. Menoni, M. Catusse, C. Novoa, « Mortalité par prédation du Grand Tétras (Tetrao urogallus aquitanicus) dans les Pyrénées. Résultats d'une enquête = Capercaillie (Tetrao urogallus aquitanicus) mortality by predation in the Pyrenees.Survey results », Gibier faune sauvage, 8, 1991, p. 251-269 (résumé Inist-CNRS).

- E. Ménoni, « Caquetements et territorialité des poules de Grand Tétras au printemps dans les Pyrénées », Acta Biol Mont, 10, 1990, p. 63-82.

- Y. Magnani, M. H. Cruveille, R. Huboux, P. Collard, P. Roche, P. Longchamp, « Entre Rhône et Rhin : Grand tétras et gelinotte. Statut territorial et évolution. », Bulletin Mensuel ONC, 162, 1991, p. 9-16.

- L. Jacob, « Le régime alimentaire du Grand Tétras (Tetrao urogallus L.) : synthèse bibliographique (univ. Bourgogne) », Gibier faune sauvage (ONC), 1987 (ISSN 0761-9243), vol. 4, p. 429-448 (résumé Inist-CNRS)

- L. Jacob, « Régime alimentaire du grand tétras (Tetrao urogallus, L.) et de la gélinotte des bois (Bonasa bonasia, L.) dans le Jura = Food habits of capercaillie (Tetras urogallus, L.) and hazel grouse (Bonasa bonasia, L.) in the Jura (univ. Bourgogne) », Title Acta oecologica. Oecologia generalis, 1988, vol. 9, no 4, p. 347-370 (2 p.) (ISSN 0243-766X) résumé avec Inist-CNRS

- J. Schatt, « La régression des populations de Grand Tétras dans le massif du Jura géographique. Influence de la sylviculture sur le biotope (ENGREF) », Revue forestière française, 1981 (résumé).

- E. Menoni, « Écologie et dynamique des populations du Grand Tetras dans les Pyrénées, avec des références spatiales à la biologie de la reproduction chez les poules. Quelques applications à sa conservation », thèse soutenue à l'université de Toulouse 3, 1991, 412 p. [résumé avec cat.inist/CNRS]

- E. Menoni, « Plan de restauration du Grand Tétras (Tetrao urogallus) en France », Gibier faune sauvage, 11, 1994, p. 159-202 (résumé avec Inist-CNRS)

- J.-F. Brenot, M. Catusse, E. Menoni, « Effets de la station de ski de fond du Plateau de Beille (Ariège) sur une importante population de Grand Tétras Tetrao urogallus », Alauda, actes du Colloque International d'Ornithologie Pyrénéenne, tenu à Ordino (07/10/1995) 1996, vol. 64, no 2, p. 120-270, 249-260 ; DOI 10.4267/2042/21522 (résumé avec Inist-CNRS).

- Emmanuel Riondé, « Le grand tétras, un oiseau rare abandonné par l’État », sur Reporterre,

- Vers la fin de la chasse au Grand Tétras et au Lagopède dans les Pyrénées ? Communiqué de FNE, 2013-03-07.

- E. Ménoni, C. Novoa, C. Berducou, J. Canut, J. Pique, M. Mossoll-Torres, … J. A. Gil Gallus, « Évaluation transfrontaliers de la population de Grand Tétras des Pyrénées. », Faune sauvage, 263, 2004, p. 20-25.

- Groupe Tétras - Association pour la sauvegarde des tétraonidés et de leurs habitats.

- « Le grand tétras des Pyrénées interdit de chasse pour cinq ans par le Conseil d’Etat », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- André Breton, Clair de terre, Paris, Gallimard, , p. 23

Annexes

Article connexe

Liens externes

- (en) Référence Congrès ornithologique international :

- (en) Référence Zoonomen Nomenclature Resource (Alan P. Peterson) : Tetrao urogallus dans Galliformes

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Tetrao urogallus

- (en) Référence Catalogue of Life : Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 (consulté le )

- (fr+en) Référence Avibase : Tetrao urogallus (+ répartition)

- (fr) Référence Oiseaux.net : Tetrao urogallus (+ répartition)

- (en) Référence Fauna Europaea : Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Tetrao urogallus Linnaeus, 1758

- (en) Référence Animal Diversity Web : Tetrao urogallus

- (en) Référence NCBI : Tetrao urogallus (taxons inclus)

- (en) Référence UICN : espèce Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 (consulté le )

- (fr) Référence CITES : taxon Tetrao urogallus (sur le site du ministère français de l'Écologie)

- (en) Référence Fonds documentaire ARKive : Tetrao urogallus .

Bibliographie

- Olivier Duriez, Bernard Leclercq, Norbert Lefranc, Emmanuel Ménoni, Christian Nappée et Françoise Preiss, « Le Grand Tétras Tetrao urogallus en France : biologie, écologie et systématique ; statut actuel de l'espèce dans les Vosges, le Jura et les Pyrénées ; disparition dans les Alpes ; réintroduction dans les Cévennes », Ornithos, vol. 15, no 4, , p. 233-293 (ISSN 1254-2962)

- Maxime Metzmacher, « Oiseaux des Hautes-Fagnes. Histoire et géographie des oiseaux nicheurs. », Eole, , p. 253-254. (ISBN 2-87186-100-5)