4e régiment d'infanterie de marine

Le 4e régiment d'infanterie de marine (couramment abrégé 4e RIMa) est une unité de l'armée de terre des forces françaises. Ce régiment fait partie des « Quatre Grands », également appelés « Quatre Vieux », de l'infanterie de marine qui tenaient garnison de 1854 à 1890 dans chacun des quatre ports militaires français, prêts à embarquer : le « Grand Un » à Cherbourg, le « Grand Deux » à Brest, le « Grand Trois » à Rochefort et le « Grand Quatre » à Toulon. Les origines de ce régiment, comme pour les trois autres corps, remontent au régiment Royal-La Marine fondé par Louis XIV en 1669. Avec ses frères d'armes du 1er régiment d'infanterie de marine et une partie du 1er régiment d'artillerie de marine, il forma une des deux brigades de la Division Bleue à Bazeilles en 1870.

| 4e régiment d'infanterie de marine | ||

| ||

4e régiment d'infanterie de marine (en haut) 4e régiment d'infanterie coloniale (en bas). | ||

| Création | 31 août 1854 | |

|---|---|---|

| Pays | ||

| Branche | Armée de terre | |

| Type | Centre de formation initiale des militaires du rang | |

| Rôle | Instruction | |

| Garnison | Fréjus | |

| Ancienne dénomination | 4e RIC | |

| Couleurs | Rouge et bleu | |

| Devise | « J'y suis j'y reste » | |

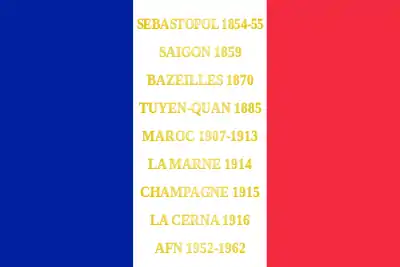

| Inscriptions sur l’emblème |

Sébastopol 1854-55 Saïgon 1859 Bazeilles 1870 Tuyen-Quan 1885 Maroc 1907-1913 la Marne 1914 Champagne 1915 la Cerna 1916 AFN 1952-1962 |

|

| Anniversaire | Bazeilles | |

| Guerres | Guerre de Crimée Guerre de 1870 Première Guerre mondiale Bataille de France Guerre d'Algérie |

|

| Fourragères | Aux couleurs du ruban de la Croix de guerre 1914-1918 | |

| Décorations | Croix de guerre 1914-1918 deux palmes |

|

Création et différentes dénominations

Par décret du , le 4e régiment d'infanterie de marine (4e RIM) est créé à Toulon par changement d'appellation du 3e RIM qui se reconstitue à Rochefort.

Pour la campagne de 1870, le 4e régiment de marche d'infanterie de marine est mis à la disposition du département de la Guerre par celui de la Marine pour la durée des opérations terrestres.

Le le 4e RIM prend le nom de 4e régiment d'infanterie coloniale (4e RIC).

Le le 4e RIC devient 4e régiment de tirailleurs coloniaux (4e RTC) par changement d'appellation.

Le 4e régiment d'infanterie coloniale est recréé le ; il est dissous en .

Le 4e régiment d'infanterie coloniale de réserve (4e RICR) est créé le ; il est dissous le .

Le 4e bataillon d'infanterie coloniale est créé le .

Il prend le nom de 4e régiment d'infanterie coloniale le .

Le 4e RIC redevient 4e régiment d'infanterie de marine (4e RIMa) le .

Il devient 1er bataillon du 4e régiment d'infanterie de marine le .

Il devient centre d'instruction du 4e régiment d'infanterie de marine le .

Par modification nominale, il devient 4e régiment d'infanterie de marine le .

Le , le régiment est dissous à Fréjus, 144 ans après sa création.

Le , le centre de formation de la 6e BLB prend l'appellation de centre de formation initiale des militaires du rang de la 6e brigade légère blindée - 4e régiment d'infanterie de marine (CFIM de la 6e BLB - 4e RIMa)[1].

Historique des garnisons, combats et batailles

Le Second Empire

En application du décret du , le 3e RIM devient le 4e régiment d'infanterie de marine, à six bataillons et 34 compagnies de combat, le en Crimée comme à Toulon et en Afrique. Devant les défenses de Sébastopol, les seize unités élémentaires des deux bataillons appartiennent désormais au 4e alors qu'elles provenaient des 1er, 2e et 3e de Marine. Ces compagnies changent donc également de numéro. À Toulon, dans le quartier Le Mourillon, le dépôt du 3e devient celui du 4e RIM (quatre bataillons, en comptant les bataillons du Sénégal et de La Réunion) en attendant que le chef de corps et le reliquat des deux bataillons de Crimée reviennent en 1856. Le dépôt régimentaire est la fraction du corps qui, ne partant pas en campagne, reste en garnison. C'est une base arrière permanente chargée du recrutement du corps, du transit pour le personnel en attente d'affectation, des services administratifs et techniques, de l'infirmerie. Le dépôt assure également la mise sur pied et l'embarquement de ses unités de combat pour les campagnes militaires - ou comme renforts pour celles-ci, et la relève des compagnies tournantes stationnées outremer (pour le 4e : Sénégal et La Réunion puis la Guyane à la place du Sénégal à partir de 1870).

Guerre de Crimée

De à , le 4e régiment d'infanterie de marine s'illustre dès sa création durant la guerre de Crimée où il prend part au siège de Sébastopol de janvier à . La nuit du 16 au deux compagnies du 4e, détachées au port d'Eupatoria depuis septembre (elles appartenaient alors au 3e) et commandées par le capitaine Escoubet, participent à la défense de ce dernier, attaqué en vain par les Russes. Devant Sébastopol, dans la nuit du 23 au , le deuxième bataillon du 4e RIM ne parvient pas à s'emparer des « Ouvrages blancs » du mont Sapoune. Le , le 4e de Marine se rend maître de la redoute de Volhynie sur le Mamelon-Vert avec ses deux bataillons (Reybaud et Leprince) dont les 6e et 8e compagnies (Trexon et Martin des Pallières) constituent la première ligne - les capitaines des Pallières, Trexon et Graëve, le lieutenant de Barolet, le sergent Hachon et le caporal Labeille se distinguent particulièrement, blessure du capitaine des Pallières. Le , le 4e qui regroupe tous les marsouins valides dans un seul bataillon (Reybaud) prend part à l'assaut contre le fort de Malakoff - les 6e et 8e compagnies forment encore la première vague - mais c'est un échec. Les pertes du régiment sont lourdes, notamment le chef de corps - le lieutenant-colonel de Cendrecourt - et trois capitaines sont tués (Graëve, Leprince et Trexon). À l'issue de ces combats le 4e RIM est dirigé vers la presqu'île de Kertch, à l'entrée de la mer d'Azov. Du au il mène une expédition sur la péninsule de Taman (Russie) et s'empare du fort de Phanagoria dont la démolition commence aussitôt et se poursuit pendant dix jours au cours desquels les Russes conduisent en vain quelques attaques de nuit. Le 4e assure ensuite, à son retour à Kertch, la défense de la batterie de Saint-Paul (cap Aq-Burun) avant d'embarquer pour Toulon début . Au cours de la campagne, le 4e de Marine perd plus de la moitié de son effectif engagé en Crimée. À l'issue de ce conflit, l'empereur décide que le drapeau du 4e RIM portera en lettres d'or « Sébastopol »[2].

Sénégal

Dès sa création le 4e de marine est en même temps engagé au Sénégal. Comme devant Sébastopol les quatre compagnies du 3e RIM relèvent désormais du 4e RIM et changent donc de numéro fin . Elles occupent des postes fortifiés dans le nord du pays et sur la rive gauche du fleuve Sénégal avec de petits détachements parfois commandés par un sergent, voire un caporal. Le fort de Podor, du fait de sa position-clé, est défendu par une compagnie depuis sa restauration par Faidherbe en 1854. Ces ouvrages servent de bases pour la pacification de la région et pour sécuriser le commerce sur le fleuve. Le cinquante marsouins de la garnison de Podor ainsi que d'autres venus de Saint-Louis avec Faidherbe participent à la destruction d'un campement Azouna (Maures Trarzas)[3] - [2] - [4] près de Tiagar. Le Faidherbe met en déroute l'armée des Maures et des insoumis du Oualo réunis dans la plaine de Dioubouldou, à l'ouest du lac de Guiers près de Nder, avec la participation de deux compagnies du 4e (Benoit et Bruyas). Le le lieutenant Guillon du fort de Merinaghen (rive sud-ouest du lac de Guiers) mène un raid et brûle le village hostile de Lambaye. Le la compagnie du capitaine Bruyas inflige des pertes aux Maures à Dialakhar (30 km à l'est de Saint-Louis). Ce même mois de mars, le sous-lieutenant Bargone commandant le poste de Bakel châtie les villages de Marsa et Oundounba où les Toucouleurs de El Hadj Omar recrutent des guerriers puis bombarde et rase le les quartiers hostiles du village de Bakel. Il reçoit la Légion d'Honneur. Le le lieutenant Portalez commandant le poste de Richard-Toll repousse une attaque des Maures. À noter le la défense héroïque contre les Maures de Mohamed-El-Habib, émir des Trarzas, de la tour de Leybar - qui protège le pont de rôniers portant le même nom et conduisant à Saint-Louis - par treize hommes aux ordres du sergent Brunier du 4e RIM qui obtient la Légion d'Honneur; le caporal Meunier et les marsouins Salvadori, Siméon, Toujouse et Vivenot recoivent la Médaille Militaire. Le cent hommes du 4e sous les ordres du capitaine Chirat détruisent les villages de l'ïle Ghélan (aujourd'hui presqu'île de Nouk Pomo) sur le lac de Guiers, qui sont des repaires de brigands. Le les insoumis du Oualo attaquent le village français situé entre le fort de Merinaghen et le lac de Guiers, les habitants mettent l'ennemi en fuite avec l'aide de l'artillerie du poste du lieutenant Guillon. Le alors que l'aviso à vapeur "le Serpent" descent le fleuve en direction de Saint-Louis, il croise une caravane des insoumis du Oualo qui est saisie et dont l'escorte est mise en fuite par quelques marsouins débarqués, commandés par le sous-lieutenant Benech. Le le CB Morel et 300 marsouins s'emparent du village insoumi de Ntiago entre Richard-Toll et le lac de Guiers. Le 4e peut alors participer de façon régulière à la guerre contre les Maures Trarzas et leurs alliés du Oualo et contre les Toucouleurs dans le Fouta-Toro de 1855 à 1859. Un détachement du 4e (CB Morel) provenant à la fois de Saint-Louis et de Podor participe à la colonne du lac Cayar (Mauritanie) du 16 au . Le le capitaine Guillet et 160 marsouins mettent en fuite les Maures qui harcèlent le camp français de Koundy (Podor). Le Mohamed-El-Habib est battu sur les rives du lac Cayar (Mauritanie) par une expédition comportant 412 marsouins commandés par le capitaine Guillet qui meurt d'une crise aiguë de paludisme au cours du combat. Le la casemate de Nder (rive occidentale du lac de Guiers) attaquée par 400 Maures commandés par Ely, fils de Mohamed-El-Habib, est conservée grâce à huit hommes commandés par le caporal Valette du 4e qui reçoit la Médaille Militaire. En , Faidherbe dirige personnellement une expédition empruntant le fleuve Sénégal, à laquelle prend part une compagnie du 4e RIM, et met fin le 18 au siège du fort de Médine, aujourd'hui au Mali. Sa garnison, où figurent le sergent Desplat et quatre marsouins du 4e, résistait aux violents assauts des Toucouleurs depuis 97 jours. Ainsi, le le sergent Desplat avait fait une sortie en canot avec une dizaine d'hommes et débusqué des Toucouleurs qui avaient pris pied sur l'îlot en face de Médine en leur infligeant des pertes sévères. S'étant à nouveau distingué contre les Toucouleurs quelques jours après la fin du siège au ravin de Gondiourou près de Médine le , le sergent Desplat reçoit la Légion d'Honneur. Poursuivant son avantage dans le Boundou, le Faidherbe rase le tata de Somsom sur le marigot de Balonkholé - réputé la plus grande forteresse de la région - avec un renfort de 200 marsouins venus de Saint-Louis. Le , 3 000 Toucouleurs attaquent le village d'Aroundou dans la région de Bakel, le caporal Gourou qui commande le Pilote, petite batterie flottante qui défend les lieux, repousse par trois fois, avec les habitants et ses marsouins, les assaillants qui ont franchi les lisières du village. Toujours dans la lutte contre El Hadj Omar et ses Toucouleurs, le ce sont trois compagnies avec 250 hommes du 4e RIM (capitaine Millet) qui s'emparent de la ville fortifiée de Guémou (aujourd'hui en Mauritanie), avec des fusiliers-marins et des tirailleurs sénégalais, dans l'expédition du chef-de-bataillon Faron - commandant les tirailleurs du Sénégal - embarquée sur une flottille de six avisos et canonnières sur le Sénégal. À l'issue de sa défaite El Hadj Omar déplace son empire plus vers l'est et s'installe à Ségou (Mali). Au cours de cette période 1855/1859, le 4e participe par ailleurs au raid de Faidherbe sur N'Guick (Diambour) le qui chasse Ely-El-Habib qui s'y était réfugié avec des insoumis du Oualo et, avec 160 marsouins venus de Gorée et commandés par le capitaine Arnier des tirailleurs sénégalais, à l'expédition du Siné de .

À partir de 1860, la poursuite de la pacification du Sénégal est faite par des colonnes expéditionnaires comprenant très souvent les compagnies du 4e RIM (en 1861 : 2,3,8,9,10,12 cies ; en 1864 : 20,21,24,25,28,30 cies ; en 1867 : 5,9,10,12,21,25 cies ; en 1869 :12,13,14,29 cies). Le , le capitaine Millet et 150 marsouins du 4e s'emparent avec des tirailleurs algériens (trois compagnies de renfort présentes au Sénégal de 1860 à 1861) du village de Sandiniéry en Haute Casamance puis le défendent avant d'obtenir le 13 la soumission du pays Souna. Les mêmes unités s'emparent du village de Grand Kaolack (Saloum) le où le marsouin Mas de la 28e cie sauve la vie du Cne Millet en tuant à la baïonnette l'indigène qui avait terrassé l'officier et s'apprêtait à le transpercer de sa sagaie. Trois pelotons du 4e combattent dans le Cayor en 1861 : Diati le (CB Mayer) et M'Boul le (CB Mayer et Cne Millet). Le dans le Fouta central, 300 hommes du 4e (Cne Hopfer) participent au combat de la plaine de M'Birboyan, entre Saldé et M'Bolo, contre des Toucouleurs ; mort du capitaine Grasland et de deux marsouins d'insolation. Sous les ordres du gouverneur, le capitaine de vaisseau Jauréguiberry, après avoir marché sous un soleil de plomb, 200 marsouins du 4e contribuent à mettre en déroute des guerriers Toucouleurs à Loumbel dans le Dimar le (Médaille Militaire pour le sergent Humblot) mais treize soldats de Marine périssent de coups de chaleur. Préservation de la tour de Kaolack (Saloum), attaquée par Maba Diakhou, marabout Toucouleur, les 3 et , grâce au sergent Burg et à 12 marsouins du 4e, action au cours de laquelle le caporal Plos de la 28e compagnie fait preuve du plus grand héroïsme et où l'assaillant laisse sur le terrain près de 300 morts (médaillé militaire de 1861, le sergent Alexandre Burg reçoit la Légion d'honneur le et est nommé sous-lieutenant en 1863 pour ce fait d'armes; le caporal Plos et les marsouins Latrobe et Grandperret de la 12e Cie reçoivent la Médaille Militaire). Un bataillon du 4e (de Barolet) comprenant trois unités du 3e RIM, détournées de leur voyage de relève pour la Guyane, cause de lourdes pertes aux Toucouleurs près de Gaoul, capitale du Fouta Damga, le (mort du sous-lieutenant Masclary de la 21e cie, 4 Légions d'Honneur et 9 Médailles Militaires attribuées aux marsouins de l'expédition). Conservation du fortin de Pout dans la région de Thiès - attaqué par 500 Sérères le - grâce au sous-lieutenant Cauvin et 26 marsouins du 4e renforcés par 2 canonniers et 10 tirailleurs (la garnison précédente de treize hommes avait été anéantie le ); le sous-lieutenant Cauvin reçoit la Légion d'honneur et le caporal Cathala et le marsouin Julien la Médaille Militaire.Trois pelotons du 4e sous les ordres du CB de Barolet combattent à Loro (Cayor) contre Lat Dior le . Le capitaine Bouët et 200 hommes du 4e participent à l'expédition du colonel Martin des Pallières, commandant les tirailleurs sénégalais, contre les Bosséiabés dans le Fouta-Toro du 15 au . Un détachement de 150 marsouins du 4e (CB Ringot, Cne Bouët) participe le à l'expédition punitive contre les Floups de Diembering en Basse Casamance qui obtient des réparations à la suite de deux pillages de navires français (Médaille Militaire pour les marsouins Dauty et Meschain). Un bataillon du 4e (Ringot) participe à la colonne du Rip de 1865 et se distingue particulièrement le dans la forêt de Soukhoto lors des combats de Paouos (aujourd'hui Paoskoto) contre Maba Diakhou ; mort du capitaine Croisier. Le , un détachement venu de Gorée commandé par le capitaine Le Creurer, des tirailleurs sénégalais, quitte le poste de Kaolack tenu par une garnison du 4e pour affronter les guerriers de Maba mais dans ce combat 60 hommes dont le Cne Le Creurer et trois autres officiers sont tués sur 160 marsouins et tirailleurs ; 4 Légions d'Honneur et 10 Médailles Militaires sont attribuées aux soldats de Marine. Dans le Cayor, à Louga le , trois pelotons du 4e participent à la victoire du lieutenant-colonel Le Camus - commandant les tirailleurs sénégalais - sur Lat Dior, son allié Ahmadou Cheikhou et leurs 7 000 combattants. Trois pelotons du 4e participent à la colonne du Cayor du capitaine Canard, commandant l'escadron de spahis sénégalais, et combattent à Salen le ; Lat Dior souverain du Cayor vaincu se retire dans le Rip. Les mêmes 160 marsouins participent ensuite à l'expédition du lieutenant-colonel Trève, du bataillon de tirailleurs sénégalais, dans le Toro du au contre Ahmadou Cheikhou qui finit par quitter le Toro. En , c'est le 1er RIM qui stationne au Sénégal à la place du 4e de Marine après quinze années de présence continue d'un bataillon de ce dernier régiment dans la colonie.

En 1857 le 4e régiment d'infanterie de marine comprend 22 compagnies à Toulon, 5 à La Réunion, 5 au Sénégal et 2 à Gorée[2] - [4] - [5].

Chine

Dans l'expédition de Chine de l'amiral Rigault de Genouilly de fin 1857, lors de la révolte des Taipings, des marsouins du 4e régiment d'infanterie de Marine débarquent devant Canton au sein de deux bataillons de marins commandés par des officiers de Marine : assaut du fort Lyn par 25 hommes du 4e RIM le , le sergent-major Felix Martin des Pallières du 1er peloton de la 5e compagnie - frère du commandant du bataillon du 4e embarqué qui comporte cinq compagnies - brandit les couleurs sur la position conquise (il reçoit la Légion d'honneur puis sera nommé sous-lieutenant). Le le 4e participe à l'occupation de forts de la rive droite du Peï-Ho (les troupes britanniques occupent des forts rive gauche). En l'expédition part pour l'Annam en laissant la protection de Canton à un détachement qui comprend deux unités du 4e. Conquête et occupation de l'archipel des Chusan le par les troupes franco-britanniques: les deux compagnies du 4 stationnées à Canton y participent aux ordres du lieutenant-colonel Martin des Pallières passé du 4e au 2e RIM, dans le cadre d'un engagement précurseur du corps expéditionnaire de Chine du général Cousin-Montauban dont les troupes arrivent au mois de mai. Puis ces compagnies reviennent à Canton au début du mois de juin après leur relève sur l'archipel par deux unités de marsouins (3e RIM) du corps expéditionnaire. Ces compagnies constituent la seule présence française dans cette occupation des Chusan. La dislocation du corps expéditionnaire de Chine fin 1860 permet de fournir des unités de renfort pour la Cochinchine afin de mettre fin au siège de Saïgon. Les marsouins quittant la Chine pour la Cochinchine avec l'amiral Charner début 1861 constituent une brigade d'infanterie de marine commandée par le général Élie de Vassoigne, tout fraîchement promu[2].

Cochinchine et Annam

Puis c'est en Cochinchine et en Annam que le 4e régiment d'infanterie de marine est appelé à combattre de 1858 à 1868. Il s'agit initialement, de 1858 à 1862, d'une expédition punitive franco-espagnole, commandée par l'amiral Rigault de Genouilly, contre les persécutions qui visent les missions catholiques et qui devient ensuite une guerre de conquête française. Le bataillon du 4e RIM embarqué (Charles Martin des Pallières) participe d'abord, avec un bataillon du 2e RIM en provenance de Brest, à la prise des forts de la baie de Tourane (Annam) les 1er et , en particulier le fort de l'est est occupé par la 16e compagnie du 4e (Guillot) le . Puis ont lieu le long de la rivière de Tourane les combats victorieux de la plaine de My Thi le et la prise du fort de Don Haï le 21, actions au cours desquelles le sous-lieutenant Félix Martin des Pallières (5e Cie) se distingue à nouveau ; il sera promu lieutenant pour cela. Début l'amiral laisse une petite garnison à Tourane et dirige sa flotte sur la Cochinchine. Une colonne d'assaut de sapeurs, marsouins et marins aux ordres du chef-de-bataillon Martin des Pallières du 4e de Marine s'empare de la citadelle de Saïgon le : avec la 7e compagnie du 2e, la 11e compagnie du 4e (Aubein) est en première ligne, un autre frère du commandant du bataillon du 4, le sergent Henri Martin des Pallières, franchit le premier les remparts de la citadelle, il est nommé sous-lieutenant mais sera tué le lors du combat malheureux du commandant Jauréguiberry sur les lignes de Ky Hoa ou combat "de la rivière de Saïgon". Alors que l'amiral retourne à Tourane en avril, à Saïgon la 11e Cie est chargée avec des marins français et des troupes espagnoles de l'occupation et de la défense du fort du sud, où les troupes franco-espagnoles se sont regroupées après l'échec du 21 avril, qui est l'objet d'incessantes attaques de la part des troupes annamites (le 4e renforcera sa compagnie par les unités revenant de Tourane après l'évacuation de début 1860). Avec leur chef, le CB Charles Martin des Pallières, trois compagnies du 4e participent en Annam à l'assaut du contre les retranchements qui encerclent et harcèlent la garnison de Tourane : le marsouin Lemaire de la 19e Cie se distingue en escaladant un rempart et en ouvrant le feu à bout portant sur un Mandarin, puis aux combats de Cam-Lê le et à la prise des forts de Kien Chan le . À la veille de l'arrivée des renforts venus de Chine début 1861 le détachement du 4e RIM (CB Delavaud) en Cochinchine se compose des 5e, 11e, 16e, 19e compagnies et d'une compagnie indigène, ces unités participent à la prise de Ky Hoa les 24 et (assaut contre le fort du centre), aux combats et à la prise de My Tho du 6 au , de Bien Hoa le , de Baria le , de Vinh Long et de My-Cui le et de Go Cong les 24 et . De 1863 à 1868 - cette dernière année marquant la fin de la conquête de la Cochinchine et de l'Annam - des insurrections sporadiques mais d'ampleur limitée sont suivies de représailles par des colonnes expéditionnaires mises sur pied, entre autres unités, par les compagnies du 4e RIM. À partir de fin 1869, les compagnies de marsouins se regroupent en un régiment de marche d'infanterie de marine de Cochinchine, mais ces unités appartiennent toujours à leur corps de métropole[2].

Italie

Au cours de la campagne d'Italie de 1859, dans une action navale de diversion visant Venise, au sein de l'escadre de la Méditerranée et de l'Adriatique du vice-amiral Romain-Desfossés, un bataillon du 4e RIM (CB Domenech-Diego) à quatre compagnies débarque le à Lossini-Piccolo et occupe pendant neuf jours Lossini-Grande sur l'île de Lossini (île autrichienne aujourd'hui en Croatie)[2].

Inde

De 1859 à 1869 en Inde le détachement d'Infanterie de Marine de Pondichéry appartient au 4e de Marine (création en 1858, à la demande du Gouverneur Durand d'Ubraye, commissaire général de la Marine, d'une compagnie tournante d'infanterie de marine venant de métropole qui s'ajoute aux unités permanentes de cipayes encadrées par l'infanterie de marine)[6].

Cambodge

En 1866 et 1867, avec des renforts venus de Saïgon, le colonel Reboul – ancien chef de corps du 4e – intervient à Oudong et Phnom Penh contre l'insurrection de Pu-Combo, prétendant au trône (combat de la 1re compagnie du 4e à Oudong le )[2].

Japon

De 1868 à 1876 le 4e de Marine détache deux unités à Yokohama au profit du Corps international de souveraineté, chargé de la protection des ressortissants et intérêts commerciaux étrangers. Les 6e compagnie/ Berge et 20e compagnie/ Crozet sont les premières à partir, elles sont embarquées sur la frégate La Guerrière le [7].

Départements d'outre-mer

Le détachement du 4e stationné à La Réunion intervient le lors des émeutes de fin d'année; blessure du lieutenant Dodds (27e compagnie). À la suite de ces évènements, l'état de siège est maintenu à Saint-Denis pendant six mois[8].

Au , une compagnie du 4e (la 19e) stationne en Guadeloupe.

En 1869, à la suite de la réorganisation de 1868 le 4 est réduit à quatre bataillons mais comporte organiquement 39 compagnies. En 1869 le 4e RIM comprend 21 compagnies à Toulon, 11 en Cochinchine, 5 en Guyane, 2 au Japon, et exceptionnellement 1 en Guadeloupe (toutes les compagnies du Sénégal relèvent du 1er RIM à partir d').

Guerre franco-prussienne

Au , le 4e régiment de marche d'infanterie de marine fait partie du 12e Corps d'Armée de l'Armée de Châlons mise sur pied au camp de cette ville (Mourmelon). Avec le 1er régiment de marche d'infanterie de marine, le 4e forme la 1re brigade aux ordres du général Reboul. Cette 1re brigade, la 2e brigade du général Martin des Pallières (2e et 3e régiments de marche d'infanterie de marine), cinq batteries de canons de campagne de 4 modèle 1858 et une de mitrailleuses automatiques du 1er régiment d'artillerie de marine, et une compagnie du génie, constituent la 3e division d'infanterie, la Division Bleue, commandée par le général de division de Vassoigne. Les quatre régiments de marche d'infanterie de marine se composent chacun de trois bataillons à six compagnies. L'appellation "de marche" vient du fait que chaque régiment pouvait difficilement fournir 18 compagnies de combat car ses unités élémentaires stationnées outre-mer étaient en grand nombre (une vingtaine pour le 4e) et il devait en outre participer à la défense de Paris avec un bataillon (4e bataillon de marche pour le 4e de Marine), d'où le recours non seulement à son propre dépôt mais aussi aux autres dépôts d'infanterie de marine et par ailleurs à des nouvelles recrues insuffisamment ou à peine instruites pour compléter les rangs des marsouins plus anciens. Les numéros des compagnies de marche sont donc spécialement modifiés pour les besoins et la durée de la campagne afin de s'inscrire dans un ordre de un à six pour chaque bataillon, mais les unités stationnées outre-mer gardent leur numéro d'origine d'où l'existence temporaire de quelques "doublons" dans les numéros des compagnies[2].

Phases principales de la campagne :

- 23 au : marche vers l'est.

- : la 1re brigade (1er et 4e RIM) est engagée pour la première fois à Mouzon pour protéger la retraite de la brigade d'infanterie de ligne du général de Villeneuve. Elle remplit sa mission avec succès.

- - : bataille de Bazeilles. Le 31 après-midi la 1re brigade intervient pour renforcer la 2e brigade qui est entrée dans Bazeilles en fin de matinée et déloge du village l'ennemi à la baïonnette. Dans la matinée du , combat du colonel d'Arbaud et des 1er bataillon (Hopfer) et 3e bataillon (Chassériau) du 4e de Marine dans le parc du château de Montvillers (les deux commandants des bataillons y sont tués) alors que le 2e bataillon renforce le reste de la Division Bleue qui se bat dans Bazeilles. Dès son engagement, le deuxième bataillon mène une charge à la baïonnette et met en fuite l'ennemi dans la grande rue de Bazeilles (le chef-de-bataillon Pasquet de la Broue, commandant du 2e bataillon, tombe blessé d'une balle à la tête - il poursuivra la guerre au sein de l'Armée du Nord où il se distinguera à la tête du 8e bataillon de marche). Le 4e RIM se replie ensuite sur Balan où il mène ses derniers combats. En particulier, le sous-lieutenant Nussbaum, porte-drapeau, entraîne avec son Aigle les marsouins dans une ultime charge qui reprend une partie du village. La lutte est inégale et le régiment se retire sur Sedan où il entre le vers six heures du soir. La reddition des armées du second empire intervenant le , le drapeau du 4e est découpé à Sedan, les morceaux sont confiés aux officiers et aux sous-officiers les plus anciens. Au cours de ces deux journées, la Division Bleue a perdu 2 655 hommes, tués, blessés ou disparus, 35 tués et une cinquantaine de blessés chez les officiers.

Guerre franco-prussienne

De fin à , un bataillon du 4e RIM est présent à la défense de Paris, le 4e bataillon de marche (Bousignon), qui reçoit d'abord pour mission d'occuper le fort de Noisy et de le préparer à un siège. Le dans une reconnaissance offensive sur Bondy, le bataillon en déloge les Prussiens qui s'y étaient installés. Puis, lors de la violente contre-offensive prussienne du Bourget du , il assure la défense de Drancy puis de Bobigny, le déplacement entre ces deux positions étant couvert par le 3e bataillon de marche (3e RIM). Par la suite, au sein d'une brigade (capitaine de vaisseau Salmon) qui rassemble en novembre les quatre bataillons de Marine de la défense de la capitale, le 4e bataillon participe à l'occupation du Plateau d'Avron pendant le mois de décembre et à des sorties tentées par la garnison de Paris sur Maison-Blanche et Ville-Evrard les 21 et . Dans la nuit du 28 au , sous le feu de l'artillerie prussienne depuis plusieurs jours, la brigade Salmon évacue Avron (ainsi que les autres unités françaises) pour rejoindre Charenton. Par ailleurs un autre bataillon du 4e de Marine, le 7e bataillon de marche (Kaindler), combat avec le XVe corps du général Martin des Pallières de l'Armée de la Loire à la fin de 1870 (combat de Chilleurs-aux-Bois le ), puis dans un régiment de marche d'infanterie de marine (Coquet) qui regroupe à Orléans le , toujours au sein du XVe corps, plusieurs bataillons d'infanterie de marine de l'Armée de la Loire (combat d'Orléans du 1870 où le 7e bataillon perd son chef le CB Kaindler et 250 hommes). Puis le reliquat de ce bataillon rejoint l'Armée de l'Est après la défaite d'Orléans au sein du régiment Coquet qui rassemble les marsouins rescapés de l'Armée de la Loire (combats d'Arcey les 12 et , du défilé de la Cluse au sud de Pontarlier le - ultime action de la guerre où les marsouins couvrent le franchissement de la frontière suisse par les troupes françaises qui évitent ainsi la captivité en Allemagne). C'est le dépôt du 4 à Toulon qui met sur pied ces différentes unités.

En 1872 le 4e RIM comprend 23 compagnies à Toulon, 5 en Guyane, 11 en Cochinchine[2].

Tonkin

Débarqué à Hanoï le avec une escorte venue de Saïgon composée de 56 marins et par ailleurs de 1 sous-lieutenant (Edgard de Trentinian), 2 sergents et 4 caporaux du 4e RIM qui encadrent 21 marsouins du 4e et sapeurs, le lieutenant de vaisseau Francis Garnier reçoit des renforts de Cochinchine et s'empare de la citadelle avec 180 hommes et 4 canonnières le puis occupe en trois semaines Hung Yen, Phu Ly et Haï Duong dans le delta du fleuve rouge. L'unité de marche d'infanterie de marine est commandée par le sous-lieutenant de Trentinian ; après la prise de Hanoï, il s'empare le de Phu Ly et le de Haï Dong avec 15 marsouins, de concert avec l'enseigne de vaisseau Balny et l'équipage de "l'Espingole". Le lors de la mort de Francis Garnier et de Balny à Thu Lê devant les remparts de Hanoï le sergent Champion du 4e parvient à récupérer sous le feu ennemi un canon qui avait basculé dans la rizière, de Trentinian étant resté avec ses marsouins à Haï Dong pour occuper la ville et ses environs. Retrait du Tonkin en application du traité du à l'exception de la protection des consuls dans les concessions de Hanoï et Haïphong qui passera d'une centaine de marsouins à trois compagnies du 4e (deux compagnies à Hanoï et une à Haïphong commandées par le CB Berthe de Villers à la veille de l'arrivée du CV Rivière). Puis le 4e RIM combat à nouveau au Tonkin de 1882 à 1885 avec ses unités stationnées sur place et celles venues de Cochinchine. D'abord, avec le capitaine de vaisseau Rivière la 30e compagnie du 4 participe à la prise de Hanoï le en attaquant la porte nord de la citadelle et en pénétrant dans cette dernière, la seconde compagnie du 4 (la 27e) de la concession française de Hanoï est en réserve : Légion d'Honneur pour le CB de Villers, Médaille Militaire pour les marsouins Gouret, Homeyer et Lanore. Puis les 27e et 30e compagnies du 4e RIM (Lancelot et Martellière) participent à la prise de Nam Dinh tenue par les Pavillons Noirs le : afin de pouvoir détruire la porte nord-est de l'enceinte de la citadelle, le marsouin Goin du 4e accompagne le capitaine du génie Dupommier pour placer un pétard de 9 kg de fulmicoton qui fait sauter une première porte, celle de la demi-lune (Médaille Militaire pour le marsouin Gouin). Au cours de ces combats le lieutenant-colonel Carreau commandant les unités des 3e et 4e RIM et ses tirailleurs annamites est mortellement blessé. Le , à Trung Thong près d'Hanoï le CB Berthe de Villers et le sous-lieutenant d'Héral de Brisis du 4e sont tués lors du combat du "Pont de Papier" qui voit également la mort du commandant Rivière. Le les 27e et 30e compagnies sortent de Nam Dinh et s'emparent par la force du pont de Can-Giau. Puis, sous le commandement du général Bouët, au sein d'un bataillon mixte du 4e (Roux), les 25e, 26e, 30e compagnies et une compagnie de tirailleurs annamites prennent part aux combats de Vong (ou combats de Phu Hoaï) le : occupation les 16 et par les 25e et 26e compagnies puis défense avec une demi-compagnie de la Pagode des Quatre Colonnes au bord du fleuve Rouge - aujourd'hui pagode de Chèm à Thuy Phuong - qui sera occupée par la 29e compagnie du 4 (Rauzier) venue de Hanoï pendant les combats de Palan. Puis le 4 est présent aux combats de Phung et Palan (Ba Giang) le (un bataillon mixte - Roux - avec les 25e (Drouin), 26e, 27e compagnies du 4e RIM et une compagnie de tirailleurs annamites, la 26e compagnie du 4 et son capitaine - Taccoën - sont cités pour leur brillante conduite). Avec l'amiral Courbet, un bataillon mixte du 4e (Roux), avec les 25e, 26e et 30e compagnies et une compagnie de tirailleurs annamites, combat à Phu Sa, qui contrôle l'accès de Son Tay au fleuve Rouge, le - les 26e et 30e compagnies du 4 donnent l'assaut final - puis participe à la prise de Son Tay le 16 où le bataillon Roux exécute une diversion sur la porte nord de la citadelle. Fin 1883 au Tonkin existent six compagnies du 4e RIM qui sont stationnées à Haïphong (31e compagnie) ou occupent différentes localités conquises (25e, 26e, 27e, 29e, 30e). Le corps expéditionnaire du général de division Charles-Théodore Millot qui débarque début 1884 est composé uniquement de formations de l'armée de terre ; le ministre de la Marine demande à ses unités de marsouins qui sont déjà sur le théâtre de se placer sous les ordres de ce corps expéditionnaire. Les marsouins du 4 participent dans des formations de marche d'infanterie de marine à l'occupation de Bac-Ninh le et à la prise de Thaï-Nguyen le suivant. Au sein d'un régiment de marche d'infanterie de marine (Chaumont), à deux bataillons prélevés sur le régiment de marche du Tonkin créé en 1884, trois unités du 4e (25, 26, 31es compagnies) constituent les bataillons Mahias (25e) et Lambinet (26e et 31e) tout en relevant organiquement toujours de Toulon. Ces compagnies du 4e de Marine participent à la conquête de Dong-Song le puis de Lang-Song le et aussitôt après à la colonne de secours pour Tuyen-Quan. Après avoir défait le à la Bataille de Hoa-Moc les Pavillons Noirs et les troupes régulières chinoises, ce régiment de marche d'infanterie de marine prend part le 1885 à la libération du poste de Tuyen-Quan défendu par des légionnaires, bigors et tirailleurs tonkinois et assiégé depuis près de trois mois. Avant et après la signature le du traité de paix de Tien-Tsin avec la Chine, dans des opérations de répression du brigandage, les marsouins du 4e interviennent à Quin-Quan le , à Than-Hoa dans les derniers jours du mois d'août, à Binh-Dinh le , ailleurs encore au cours de cette même année 1885.

En 1880 le 4e RIM comprend 26 compagnies à Toulon, 6 en Guyane, 3 au Tonkin, 5 en Cochinchine, 4 à La Réunion.

À partir de 1881 la relève pour l'outre-mer qui s'effectuait auparavant par compagnies organiques, venant de France puis y retournant, s'effectue désormais par des détachements pris sur l'ensemble du corps afin d'alimenter les compagnies du régiment stationnées durablement outre-mer et qui gardent donc leur numéro. Ainsi s'achève le système des compagnies « tournantes » des quatre régiments d'infanterie de marine[2] - [9].

Madagascar

En 1883 huit compagnies du 4e RIM - dont, à partir du mois de juillet, les quatre unités de son détachement stationné à La Réunion - prennent part à l'expédition de l'amiral Pierre à Madagascar, elles assurent la pacification de l'île jusqu'à et la signature d'un traité de paix entre la France et la reine Ranavalona III. Toulon remplace les compagnies de La Réunion parties à Madagascar et assure ainsi les relèves nécessaires pour la durée de la campagne. Bombardement le et prise de Majunga le par des marins des compagnies de débarquement et une cinquantaine d'hommes du 4e. Ils assurent l'occupation des lieux en constituant une petite garnison. Bombardement le puis occupation de Tamatave le par 400 marins et les 400 hommes du 4e de Marine embarqués à Toulon. Le un détachement de marins et marsouins recueille à Ivondro les 90 Français expulsés de Tananarive et les escorte jusqu'à Tamatave. Défense du poste d'Aitken contrôlant une des entrées sud de Tamatave le par vingt-cinq marsouins du 4e commandés par le lieutenant Castanier, qui reçoit la Légion d'Honneur pour avoir résisté à mille assaillants pendant quatre heures avant de les faire renoncer à leurs attaques. Actions de la 21e compagnie du 4 (Bergeolle) fin 1884 pour conquérir Vohemar le et le lendemain le fort d'Ampasibadzina de l'autre côté de la baie où les marsouins déplorent deux disparus, Amboanio le , Andraparany le où l'ont découvre les vêtements des deux prisonniers d'Ampasibadzina exécutés à l'approche des marsouins. Occupation de la baie de Diego-Suarez par une compagnie du 4e de marine et des Volontaires de La Réunion le . Combat de 50 marsouins de la 38e Cie du 4e le aux côtés de 70 tirailleurs sakalaves, comoriens et zanzibarites - appelés les "casques noirs"- dans la vallée de l'Andampy (ou combat de Djangoa) en face de Nossi-Bé; le chef-de-bataillon Pennequin du détachement du 4e RIM de La Réunion et commandant du poste fortifié d'Ambodimadiro défait 2 000 Hovas commandés par le mercenaire britannique Shervington (le sergent Hein est tué, Pennequin qui a été blessé est promu officier de la Légion d'Honneur). Le au gué de Sahamafy près du camp retranché des Hovas à Farafaty, combat d'une compagnie du 4e de Marine aux côtés de quatre compagnies du 2e de Marine récemment arrivées du Tonkin : la 21e compagnie du 4e (Bergeolle) est à l'avant-garde de la colonne de l'amiral Miot avec le bataillon de fusiliers-marins (venu l'année précédente du corps expéditionnaire du Tonkin), le chef d"état-major de l'amiral est le lieutenant-colonel Romouil commandant du détachement du 4 de La Réunion ; l'action prend fin quand les Français retournent à Tamatave, n'ayant pas pu déloger les Hovas de leurs retranchements après trois heures de lutte. À la suite d'attaques contre les deux compagnies qui occupent Majunga, l'amiral décide le que toutes les compagnies du 4e de Marine à Madagascar constituent un corps expéditionnaire sur la côte ouest, autour de Majunga. Ce détachement du 4e aux ordres du lieutenant-colonel Romouil répond à des attaques et escarmouches provoquées par les Hovas jusqu'à décembre. Fin 1885, le 4e RIM comprend à Madagascar les 23, 24, 38, 39, 40, 41, 42, 43es compagnies, qui quittent L'île Rouge en à l'issue de la ratification du traité de paix par la France en février[2] - [10].

Cambodge

Au Royaume du Cambodge en 1885 les troupes françaises en garnison se composent de la 32e compagnie du 4 et de 250 tirailleurs annamites. Après l'attaque du par les partisans de Si Vatha du poste de Sambor armé par le régiment de tirailleurs annamites / RTA , le 4e participe à la répression de l'insurrection qui se répand dans le pays, avec sa 32e cie et certaines de ses unités stationnées en Cochinchine. Ce n'est qu'à la fin de que l'agitation prend fin quand la France assouplit son administration directe imposée au Protectorat en 1884, à l'origine des troubles[2].

Annam

Début , le général Henri Roussel de Courcy nouveau commandant du corps expéditionnaire au Tonkin vient présenter ses lettres de créance à l'empereur d'Annam à Hué. La délégation française est attaquée avec traîtrise dans la nuit du 4 au . Les 27e et 30e compagnies du 4e RIM, en garnison à la légation française de Hué après avoir participé en 1882 et 1883 à la campagne du Tonkin, assurent la défense de la légation pendant que le palais impérial est pris le par les zouaves et chasseurs à pied de l'escorte du général de Courcy ; l'empereur s'enfuit avec sa cour et son Armée.

En 1888 le 4e RIM comprend 35 compagnies à Toulon et 3 en Guyane, mais le principe du stationnement permanent outre-mer des "quatre grands" s'achève. En effet cette année-là sont créés hors métropole des régiments de marche formant corps et disposant de leurs propres unités organiques (RM 1 d' Annam, RM 2 du Tonkin, RM 3 de Cochinchine) ainsi que des bataillons permanents formant corps à La Réunion, en Guyane, à Tamatave, etc, qui sont donc créés en absorbant les unités des « quatre vieux » déjà sur place. Le 4e est alors chargé d'assurer la relève des détachements pour la Guyane et pour le RM 3 de Cochinchine. En 1890, les nouveaux régiments organiques d'outre-mer prennent l'appellation de régiment d'infanterie de marine, comme les 9e RIM au Tonkin et 11e RIM en Cochinchine. Avec le 8e, le 4e est alors chargé des relèves pour le 11e RIM de Cochinchine, les bataillons de La Réunion et de Diego-Suarez, le détachement de Tananarive, le 3e Tonkinois et les tirailleurs sakalaves.

En 1890, avec la création de quatre nouveaux régiments d'infanterie de marine en métropole, numérotés de 5 à 8, le 4e de Marine comporte désormais quatre bataillons à quatre compagnies chacun plus un dépôt régimentaire à deux compagnies ainsi que le dépôt des isolés de la marine qui est à Toulon et rattaché au 4e. Cette réduction du nombre de compagnies permet la mise sur pied du 8e de Marine à Toulon. Même évolution pour les 1er, 2e et 3e RIM qui sont réduits chacun à 12 compagnies plus dépôt régimentaire à deux compagnies ; ainsi disparaît la notion des « quatre grands »[2].

Crète

En 1897 intervient l'expédition navale de Crète (blocus de l'île par les marines d'Allemagne/Autriche/France/Grande-Bretagne/Italie/Russie dans une tentative de médiation entre Grecs et Turcs). Un bataillon de renfort du 4e RIM - c'est le 1er bataillon commandé par le chef-de-bataillon Vandenbrock - embarque à Marseille les 8 et deux fois deux compagnies (1re et 2e sur le paquebot Équateur des Messageries Maritimes puis 3e et 4e sur le paquebot La Gironde des Messageries Maritimes) afin de participer au maintien de l'ordre en Crète en contrôlant Sitía et sa région, dans la partie orientale de l'île, jusqu'en 1901.

En 1901 le régiment prend l'appellation de 4e régiment d'infanterie coloniale, désormais réduit à trois bataillons, et est regroupé à Toulon après le retour des unités stationnées en Crète. Il intègre une section de télégraphistes coloniaux ainsi que le dépôt central de ces derniers. À partir de 1909, ce dépôt assure notamment la formation de tous les télégraphistes des Troupes Coloniales, auparavant formés par la Marine[11].

Maroc

De 1907 à 1914 le 4e Colonial participe à la pacification du Maroc, initialement en encadrant des formations de tirailleurs sénégalais (pacification de la Chaouïa de 1907 à 1910, combats de Kasbah Tadla et de Sidi-Salah en 1910). En 1911, tous les corps coloniaux de métropole détachent des compagnies pour créer six bataillons de marche, à raison d'un bataillon par brigade coloniale. Ainsi le , les marsouins du 4e et du 8e RIC embarquent à Toulon sur le transport Vinh-Long et forment, à leur arrivée comme précurseurs de leur régiment de marche, le 1er bataillon d'infanterie coloniale (Ruef) du 1er régiment colonial de marche du Maroc (Gouraud). Ce sont des volontaires métropolitains engagés ou rengagés spécialement pour la campagne du Maroc au titre d'un des deux corps de Toulon, lesquels fournissent également les cadres. Ils participent à la colonne Gouraud de 1911 : combats de Dayet-Aicha du , de Mechra Bou Deraa le , de Nzala Beni Ammar le , entrée dans Fez le , combats de Nzala Joub le , de Bahlil le , combat et entrée dans Meknès le . Au sein du régiment Gouraud, ils occupent ensuite des postes dans la région de Berrechid (Chaouïa) de 1911 à 1912. Afin d'assurer des relèves et de créer des nouvelles formations coloniales de marche, le 4e embarque le trois compagnies de renfort pour le Maroc. Cette même année 1912, le 1er bataillon d'infanterie coloniale (BIC) du Maroc devient bataillon non enrégimenté, il est en garnison à Fez. Il participe à la prise de Khenifra le après de violents combats et s'y installe. Le , le 1er bataillon colonial fait partie de la colonne Laverdure (René Philippe Laverdure) qui est décimée par les Zaïans à la Bataille d'Elhri (ou El Herri) (guerre de Zayan); son commandant, le chef-de-bataillon Colonna de Leca, est tué au combat ainsi que 24 hommes du bataillon ; c’est de justesse que Khenifra est sauvegardée, grâce notamment à l’énergique défense du capitaine Croll, resté avec une compagnie du 1er BIC, qui résiste pendant trois jours jusqu'à l'arrivée des colonnes de secours. En 1915, le 1er bataillon d'infanterie coloniale rejoint la France pour constituer le , avec les 4e et 8e BIC, le régiment d'infanterie coloniale du Maroc (RICM).

Embarquement à Marseille pour le Tonkin d'un détachement du 4e RIC le dans une période de troubles provoqués par le chef de guerre le Dê Tham. À la création du 3e régiment de tirailleurs tonkinois à Bac Ninh en 1885, le 4e avait été désigné pour en assurer l'encadrement. En 1892 le 3e RTT, encadré alors par les 4e et 8e RIM, a été commandé par le colonel Gallieni.

En 1914 le 4e RIC, toujours stationné à Toulon, fait partie de la 4e brigade coloniale. Il embarque du 7 au en gare de Toulon pour prendre part au premier conflit mondial[12] - [13].

Caserne de l'infanterie de marine du quartier Le Mourillon à Toulon.

Caserne de l'infanterie de marine du quartier Le Mourillon à Toulon.

Rattachements

- Le 4e RIC appartient initialement à la 4e brigade coloniale /2e division d'infanterie coloniale /Corps d'Armée Colonial /4e Armée : -

- 16e division d'infanterie coloniale: -

- 30e division d'infanterie: -

1914

- 22/23 août: Jamoigne (Belgique) : la 2e DIC étant placée en réserve de la 4e Armée, le 4e RIC recueille le 22 les unités de la 5e brigade coloniale qui se replient de la région de Neufchâteau. Le 23, le régiment essuie pendant plus de six heures une violente canonnade.

- : combats pour contenir l'ennemi entre Jamoigne et Valansart (Belgique)

- : très durs combats de la forêt de Jaulnay (où les trois bataillons luttent côte à côte et repoussent l'ennemi dans la Meuse au prix de lourdes pertes); 22 officiers et 1475 hommes tués, blessés ou disparus pour la journée

- - : combats à Brieulles-sur-Bar et Saint-Rémy-sur-Bussy

- 5- : Bataille de la Marne : Mont de la Fourche, Vitry-le-François, Matignicourt-Goncourt, Virginy, Ville-sur-Tourbe et Massiges/cote 191 (où a lieu une contre-attaque réussie le des 1er et 3e bataillons appuyés par le 2e bataillon et l'artillerie - le régiment fait plus de 200 prisonniers).

- : Reprise de l'offensive en Champagne: échec de l'attaque de la Verrue par les 8e et 33e RIC, au nord-ouest de Massiges, malgré le coup de main réussi du bataillon Duchan (1er) qui neutralise un nid de mitrailleuses installé dans une tranchée et qui gêne la progression des coloniaux.

1915

- 3-: Champagne. Attaque du régiment au complet lancée dans la nuit du 3 au 4 contre les positions allemandes de la "Main de Massiges". D'une part conquête de deux lignes de tranchées sur "l'annulaire" par le 3e bataillon (Barbazan) qui neutralise et fait prisonniers plusieurs centaines d'ennemis. D'autre part combats cote 191 du 1er bataillon (Duchan) qui reste cloué au sol trente mètres devant la ligne ennemie, malgré une contre-attaque menée par le 2e bataillon (Lamy), placé en réserve, qui échoue sous des tirs de barrage et des feux de mitrailleuses. Les deux commandants des bataillons en première ligne - Cne Barbazan et CB Duchan - sont tués au cours de ces actions du , les pertes du régiment sont lourdes. Le 4e RIC reçoit pour ces faits sa première citation à l'ordre de l'Armée.

- 8 au : Succession d'attaques et de contre-attaques dans les tranchées du "Fortin de Beauséjour".

- / : Seconde bataille de Champagne. L'offensive sur la Main de Massiges débute le après une préparation d'artillerie de trois jours. Le régiment repousse la ligne de front de quelques centaines de mètres, en dépassant le Col des Abeilles et le Plateau (nord de l'annulaire); les pertes sont énormes des deux côtés. À partir de début octobre, attaques et contre-attaques sur la cote 199 (Mont Têtu) que l'on finit par abandonner sans combat début novembre, sous une avalanche d'obus et d'engins de tranchée.

1916

- En février, parti pour occuper un secteur dans la Somme, le régiment est arrêté en route pour tenir les environs de Maucourt pendant trois semaines, puis occupe les positions du Bois-Commun et du saillant Philippi pendant dix jours avant de préparer l'offensive de la Somme.

- 1er et : bataille de la Somme : Le , les 2e et 3e bataillons prennent d'assaut la tranchée Hélène sur la montagne de Frise et poursuivent vers Herbécourt, le fortin du Kronprinz est enlevé à la grenade. Le 2, les deux bataillons prennent Herbécourt. Puis le 4e relève en ligne un régiment de la 72e Division d'Infanterie le devant Biaches. Dans les jours qui suivent, alors que l'attaque sur Biaches se prépare, le chef de corps rend compte, à trois reprises, de l'état de fatigue de ses hommes et de la situation tactique désavantageuse de sa formation soumise aux feux de l'artillerie ennemie.

- : Echec de l'attaque des 1er et 3e bataillons sur la partie est de Biaches et le Bois Blaise, les pertes sont sévères : deux officiers et 70 hommes tués, 13 officiers et 228 hommes blessés, 17 disparus, tel est le bilan de cette attaque que le haut-commandement a jugé nécessaire. Les deux jours précédents les cadres du 3e bataillon et le père Lenoir, aumônier du régiment, sont parvenus à convaincre une centaine d'hommes - qui pressentaient les difficultés de l'opération qui se préparait - de participer à l'attaque.

- Fin octobre : départ pour la Macédoine

1917

Armée d'Orient (AO)

À son arrivée, le 4e RIC contribue d'abord au désarmement des bandes de Comitadjis qui harcèlent les lignes de communication alliées en Macédoine.

Le : combats boucle de la Cerna (Macédoine serbe), Piton Jaune, altitude 1 055 m, le régiment au complet - le père Lenoir, qui était déjà l'aumônier du régiment à Beauséjour, est fauché par les mitrailleuses bulgares ; ce même jour trois capitaines et un médecin principal sont tués et 260 hommes sont tués, blessés ou disparus.

Le : combats boucle de la Cerna (Macédoine serbe), Pitons Rocheux, trois élévations de plus de 1 000 m, uniquement le 1er bataillon (Clémençon) avec le 42e Colonial

En août le régiment, arrivé avec trois bataillons, n'en comporte plus que deux du fait des combats et des maladies.

1918

Armée d'Orient (AO)

Le tout le régiment part pour Salonique avant de rejoindre le la Macédoine grecque afin de participer à la grande offensive planifiée pour le mois de septembre.

Combats du 16 au dans la région du massif de la Dzéna (Macédoine grecque), notamment le attaque des deux bataillons du 4e Colonial dans le secteur de Zborsko (aujourd'hui Pefkoton) mais ils sont cloués au sol par l'artillerie bulgare, le combats sur le mont Zarena (Sarenka) des deux bataillons du 4e, renforcés par un bataillon du 8e Colonial, permettant l'occupation du col de la Zarena qui était l'objectif du jour fixé au régiment, base de départ face à la Dzéna, et le prise d'assaut à la grenade de la cote 2058 par le 2e bataillon (Mainetti) - 5e et 7e compagnies en première ligne, 6e en soutien - pendant que le 1er bataillon (Roy) s'empare du Pic de Porta (2 097 m) avec le 8e RIC. La poursuite de l'ennemi en fuite, toujours en pays extrêmement accidenté, s'effectue dès le 22 et jusqu'au 29, où l'on apprend que la Bulgarie a signé l'armistice. Seconde citation du corps à l'ordre de l'Armée pour l'ensemble des douze jours de combats et en particulier pour la journée du . Cette seconde citation donne droit au port de la fourragère 1914-1918.

1919

Armée du Danube (AD)

Fin de campagne en Bulgarie (Sistovo) et en Roumanie (Zimnicea) pour tenir des points de passage sur le Danube au profit des troupes alliées quittant le théâtre, puis en Moldavie (Bender) pour faciliter le repli d'Odessa. En particulier, le les marsouins du 4e contribuent à repousser l'attaque de Bender par les Bolcheviks. Le marsouin Vaysse y est le dernier du régiment à tomber au combat au cours de la première guerre mondiale. Le la 16e DIC est dissoute ; le reliquat du 4e Colonial intègre un régiment colonial de marche, commandé par le chef de corps du 4e RIC et subordonné à la 30e division d'infanterie. Le drapeau du 4e quitte Sofia en train le , avec le chef-de-bataillon Pérès qui commandait le régiment lors de la conquête du massif de la Dzéna en , pour participer au « défilé de la victoire » le à Paris . Retour à Toulon du 4e RIC au mois de septembre avec un effectif ne représentant plus qu'un bataillon. Le à Toulon le corps reçoit la fourragère aux couleurs de la guerre 1914-1918.

Au total le conflit aura coûté au 4e RIC 170 officiers et 10 179 hommes tués, blessés ou disparus.

Le les premiers contingents des troupes coloniales débarquent à Fréjus. Toutes les troupes levées d'outremer sont présentes : Africains, Malgaches, Indochinois. Des camps provisoires sont rapidement installés pour les accueillir. Ces installations constituent très vite un vaste ensemble baptisé « camps du Sud-Est » qui reçoit dès plus de 45 000 hommes. Les logements dans des bâtiments de briques rouges sont complétés par des baraques provisoires en bois et des camps de toile[14].

L'entre-deux-guerres

En un des deux bataillons qui vont constituer le Régiment d'infanterie coloniale du Levant est formé à Toulon, garnison des 4e et 8e RIC, il va participer aux opérations d'Aïn-Tab en Cilicie de à (Bernès-Cambot engagé au 4e RIC en 1920 gagnera au feu son galon de caporal au Levant).

Le , le 4e RIC devient le 4e régiment de tirailleurs coloniaux (4e R.T.C) par changement d'appellation.

Les installations du Sud-Est atteignent leur plein développement juste après la Grande Guerre. La garnison de Fréjus devient un centre de formation et de perfectionnement ainsi qu'un centre de transit. Elle connaît une vie animée (cliques, noubas, fêtes)[15].

La Seconde Guerre mondiale

Par décision ministérielle du , le dépôt d'infanterie coloniale 219 est chargé de mettre sur pied et d'équiper le 4e régiment d'infanterie coloniale à trois bataillons - qui est ainsi recréé pour la campagne - à la caserne des Tourelles à Paris. Deux bataillons proviennent des bataillons d'instruction de la région parisienne, dont une partie avait assuré la garde des réfugiés espagnols dans le Midi pendant l'année 1939, un bataillon vient du dépôt colonial de Brest. Le 4e RIC appartient initialement à la 4e division d'infanterie coloniale (4e DIC), il est engagé au début du conflit pour occuper des sous-secteurs fortifiés, d'abord sur le Rhin (Rhinau de novembre à janvier), puis en Moselle (Petit-Rederching de février à avril) où le marsouin Depret est cité à l'Ordre de l'armée pour sa conduite exceptionnelle. Du au , il stationne entre Valence et Montélimar, en réserve de l'Armée des Alpes, au sein de la 8e DIC.

Le 4e Colonial est transporté par voie ferrée dans l'Oise et rejoint la 7e DIC le . Les 6 et aux portes est de Noyon le 2e bataillon (Paing) se comporte magnifiquement, d'abord le 6 dans une contre-attaque avec l'appui des chars qui reprend en grande partie le village de Morlincourt, puis le 7 dans une lutte acharnée à Salency et Happlincourt où la section de mitrailleuses du lieutenant Debray se sacrifie pour couvrir le repli du bataillon. Les 8 et la 3e compagnie (Boulanger) du 1er bataillon (Tanty) se distingue à Gury (on y trouve la rue du 4e RIC) puis à Mareuil-la-Motte pour y freiner la progression de l'ennemi et couvrir le repli de la division mais perd ses trois officiers. Le le 2e bataillon et le 3e (Le Cam) combattent devant Rosières et dans le bois de la Montagne de Rosières mais y épuisent leurs munitions et subissent des pertes sévères. Le CB Le Cam est tué. Plus tard dans la journée le 2e bataillon, qui a été réapprovisionné en munitions, reprend le village de Rosières après un rude combat allant jusqu'à l'abordage à la baïonnette. Pour les actions de Noyon et de Rosières le deuxième bataillon sera cité à l'ordre de l'Armée. Le , le 1er bataillon avec le reliquat du 3e - réduit de moitié - est aux lisières nord du bois de Montlognon quand il reçoit le feu de l'artillerie qui accompagne l'attaque allemande sur Baron. Puis le régiment est chargé de ralentir l'ennemi sur l'axe de repli de la division avant d'embarquer dans des wagons pour la gare des Aubrais. Les derniers combats du 4e, réduit à deux bataillons très diminués, ont lieu les 17 et à Châteauneuf-sur-Loire. La campagne du 4e RIC s'achève le à Miallet dans le Périgord. Le régiment est dissous en . Pendant toute la durée de la campagne de France, le 4e Colonial disposait d'un corps franc qui a participé aux actions du régiment.

Son drapeau est conservé par le 21e RIC en zone libre (PC à Fréjus puis Toulon) puis exfiltré en 1942 par le lieutenant-colonel Bourgund qui l'emmène dans le "maquis" et lui fait franchir la frontière entre Andorre et l'Espagne fin août/début . Il parvient à le dissimuler sur lui, en le faisant passer pour une ceinture médicale, lors de la fouille à la prison de Barcelone puis, à la sortie de cette dernière, le confie au responsable du service de renseignement. Par la valise diplomatique l'emblème peut alors rejoindre Alger pour être confié au 4e régiment de tirailleurs sénégalais qui avait perdu son drapeau dans un naufrage en mer Méditerranée. C'est ainsi que l'emblème du 4e RIC débarque en Provence avec la 9e DIC après la conquête de l'île d'Elbe.

Lors des cérémonies marquant la libération de la ville, le drapeau du 4e RIC est remis le , caserne Grignan, au chef de corps prenant le commandement du régiment de Toulon, reconstitué sous l'appellation de 4e régiment d'infanterie coloniale de réserve. Mais ce dernier est dissous pour intégrer le le 6e RIC en partance pour l'Indochine.

Avec la Seconde Guerre mondiale, Fréjus conserve son importance. Si après le débarquement de Provence, les camps sont rendus à leur mission première d'accueil, à partir de 1945, les camps du Sud-Est développent leur rôle de centre d'entraînement, de préparation au départ pour les opérations extérieures et de transit en abritant le centre d'organisation du corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient puis le centre d'instruction précoloniale, avant le départ pour l'Indochine, Madagascar et plus tard l'Afrique du Nord[16] - [17].

Mosquée en face du camp Robert à Fréjus en 1964.

Mosquée en face du camp Robert à Fréjus en 1964.

Depuis la Seconde Guerre mondiale

En 1945 le drapeau du 4e est confié à la 1re Brigade d’Extrême-Orient du colonel Bourgund puis quitte l'Indochine en pour être remis le au 4e bataillon d'infanterie coloniale à Lyon La Valbonne par le général Bourgund qui avait sauvegardé l'emblème par deux fois, en 1942 à Toulon et en 1943 en Espagne, puis l'avait emmené en Indochine.

Le 4e RIC est recréé le à Toulon à la caserne Grignan, à partir du 4e bataillon d'infanterie coloniale créé le à Briançon, puis en garnison à Lyon La Valbonne de à , et du 4e régiment de tirailleurs sénégalais dissous à Toulon le . C'est alors un régiment mixte (Africains et Européens).

Pour les besoins de la guerre d'Indochine, un certain nombre de bataillons sont créés ou recréés entre 1946 et 1948. Tous n'y vont pas, il faut compenser en France les départs d'unités pour l'Extrême-Orient, d'autant plus que des renforts sont envoyés en 1947 et 1948 à Madagascar[18].

L'Afrique du Nord

À la suite de la « Toussaint rouge », le 4e Colonial met sur pied le un bataillon de marche mixte qui embarque le 15 sur l'Athos II pour participer au maintien de l'ordre en AFN ; il est basé à Fort-de-l'Eau à Alger. En ce bataillon rejoint par voie ferrée le secteur de Gafsa dans le Sud-Tunisien, base arrière et lieu de livraison d'armes pour la rébellion algérienne. Son poste de commandement se situe à El Guettar. Il devient le II/4e RIC (Africains) le à l'occasion d'une réorganisation du corps qui adopte une structure en bataillons. Il est rejoint en Tunisie le par l'état-major et la compagnie de commandement et des services du 4e RIC (mixte) provenant de Toulon, qui s'installent à Gafsa, tandis qu'arrivent en Algérie le I/4e RIC (Africains) ce même mois de juillet puis un troisième bataillon (Européens) issu du dépôt régimentaire trois mois plus tard.

Le I/4e RIC, qui forme corps le , tient garnison à Saint-Charles dans la banlieue de Philippeville depuis et participe aux opérations de quadrillage en Algérie dans la région de Philippeville : notamment combats du premier bataillon dans le massif de l'Estaya de mai à . Deux évènements majeurs près de Sidi Mesrich en 1956 : mort du sous-lieutenant Challier et onze hommes de la 1re compagnie le à Bou Rzeb et engagement le à El Hamri du commando du sergent-chef Klonowski de la 1re compagnie au cours duquel sont tués le chef de la Wilaya II Youcef Zighoud, qui avait tendu l'embuscade du et responsable de nombreux massacres de civils, ainsi que huit moudjahidines. À noter la mort du sous-lieutenant Bernicot le à Sidi Halliem.

Le II/4e RIC, encore stationné en Tunisie, forme corps le et est incorporé en août à la Force A de l'opération sur le canal de Suez après avoir été renforcé par une section 106 antichar et une section DCA. Il s'installe provisoirement à Bône le puis embarque à Alger le . Il débarque à Port Fouad le , alors que les combats viennent de se terminer. Puis le bataillon est placé en réserve pour effectuer la relève éventuelle des parachutistes qui sauteraient sur Ismaïlia en cas de reprise des hostilités. Il retourne ensuite en Algérie en décembre et s'installe à Djidjelli pour prendre part au dispositif de quadrillage. Le , sur la commune de Duquesne et à une dizaine de kilomètres au sud de Djidjelli, onze hommes du II/4e RIC du poste de Ben Saber sont tués au cours d'une embuscade visant leur convoi de véhicules ; la recherche des assaillants par des unités du 9e Régiment de Chasseurs Parachutistes est infructueuse. Par ailleurs le deuxième bataillon participe en particulier sous les ordres du 9e régiment de chasseurs parachutistes à l'opération « Région Texenna » les 29 et (deux compagnies) et à une opération héliportée à Cavallo-Oued Kissir le (une compagnie).

Le Bataillon de marche du dépôt du 4e RIC, créé le à Toulon, s'installe en Algérie, dans l'Ouest-Constantinois, le 15 et participe au quadrillage. Il prend le nom de III/4e RIC le . Il est en opérations de ratissage les 8,12 et avant d'être dissous le 1er pour devenir le III/22e RIC sur la frontière franco-marocaine.

Le PC du 4e RIC et la compagnie de commandement et des services quittent la Tunisie pour rejoindre l'Algérie le 15 , ils s'installent à Djidjelli. Le chef de corps du 4e, au-delà de ses fonctions de commandant du régiment, était également responsable du secteur de Gafsa, région clé du Sud-Tunisien; cela explique qu'il soit resté en Tunisie après le départ du II/4e RIC.

En 1959, ayant perdu ses Africains, le 4e RIMa est réduit à un unique bataillon, le I/4e RIMa stationné à Saint-Charles, composé d'appelés et de harkis et comportant sept compagnies. Il combat en particulier dans le Djebel Refaa le avec le 7e régiment de tirailleurs, dans le Djebel el Ghedir (le lieutenant Pierre Cousin y est tué par l'explosion d'une mine le - il a donné son nom à la promotion 1972 de la corniche Bournazel à Toulon et à la promotion 606 des élèves-officiers de réserve à Coëtquidan en 1976) et dans le secteur de Collo en janvier/ avec plusieurs compagnies au sein d'un bataillon de marche du secteur de Philippeville. Le I/4e dispose par ailleurs d'une Harka et du commando de chasse V23 de la 5e compagnie : notamment combat de la Harka dans la région de Barika le avec le 7e régiment de tirailleurs.

À la suite des accords d'Evian du et au cessez-le-feu du en Algérie, le premier bataillon du 4e RIMa stationné à El Arrouch fournit le une des 114 unités de la Force locale de l'ordre algérienne, la 420e UFL-UFO qui s' installe à Canrobert (Algérie). Cette Force locale est composée de 10 % de militaires métropolitains et de 90 % de militaires algériens qui pendant la période transitoire doivent être au service de l'exécutif provisoire algérien, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Le cette compagnie (Milleret) est retirée du I/4e RIMa pour être affectée au deuxième bataillon du 16e RIMa.

Après 1960, la garnison de Fréjus perd ses détachements africains, dont le dernier quitte Puget en . Les camps du Sud-Est recevaient environ 12 000 hommes et disposaient de quatre hôpitaux. Des cimetières ont été créés (cimetière annamite, cimetière africain de La Baume). Par la suite le domaine militaire s'est restreint, des camps furent abandonnés (comme le camp Galliéni, le camp Robert, le camp Caïs). Ces terrains sont aujourd'hui occupés par une école maternelle, des logements pour les cadres de la garnison de Fréjus, un complexe sportif et par le Mémorial des guerres en Indochine[19]inauguré le en présence du drapeau du 4e RIMa - [20] - [21].

Le régiment d'instruction

Le , le centre d'instruction du 4e RIMa est créé à la caserne Grignan à Toulon. Il se substitue au centre d'instruction no 4 du groupement d'instruction et de transit des troupes de marine / GITTDM et reste donc subordonné à ce dernier, devenu groupement d'instruction des troupes de marine / GITDM en 1965. Le centre d'instruction du 4e est chargé de la formation des appelés et volontaires service long destinés aux garnisons d'outremer. Il modifie en 1973 son appellation pour prendre celle de 4e régiment d'infanterie de marine. Le régiment comprenait lors de son temps de garnison à Toulon la Corniche militaire Bournazel, classe préparatoire à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr.

Le régiment quitte définitivement la garnison de Toulon pour rejoindre Fréjus, camp Lecocq, le 1er . Avec deux bataillons d'instruction, il reprend ses missions de Toulon et prend la place du centre d'instruction du 7e RIMa de Fréjus -dont il reprend la mission de formation des engagés- dissous en même temps que le GITDM. Le régiment est séparé en deux le . La portion centrale du 4e (l'état-major et la Compagnie de Commandement et des Services et les 3e, 5e, 6e, 7e compagnies d'instruction formant les engagés et les appelés et volontaires service long pour l'outre-mer) s'installe à Perpignan où elle incorpore les effectifs du 24e RIMa dissous. Un détachement d'instruction du 4e RIMa reste à Fréjus (1re Cie/Centre Instruction Élémentaire de Conduite, 2e Cie/ formation appelés corps et organismes militaires divers, pelotons élèves-gradés).

Le , l'état-major, la Compagnie de Commandement et des Services et la 3e compagnie du régiment qui se trouvaient à Perpignan rejoignent à Fréjus le détachement d'instruction pour y reformer le 4e de Marine en un seul lieu (1re Cie/ instruction élémentaire de conduite pour le personnel du corps et pour l'outre-mer, 2e Cie/ formation des appelés du corps et ses élèves-gradés, des appelés d'organismes divisionnaires divers, 3e Cie/ formation des télégraphistes pour l'outre-mer - en prévision du déménagement la formation radio recommence à Fréjus, quartier Jean-Louis, avec une section du contingent 85/12), tandis que le 24e régiment d'infanterie de marine se reconstitue dans son ancienne garnison autour des compagnies d'instruction laissées par le 4e.

Le , le 24e RIMa est à nouveau dissous à Perpignan et transfère trois compagnies à Fréjus qui deviennent les 4e, 5e et 6e compagnies du 4e RIMa chargées, avec les 1re et 3e compagnies, de l'instruction des appelés et volontaires service long destinés aux garnisons d'outremer ainsi que des moniteurs techniques du Service Militaire Adapté (EVSMA). À l'exception de ces derniers et de quelques télégraphistes le régiment ne forme plus alors d'engagés.

En 1994, création de la 7e compagnie du 4e RIMa. Elle se substitue à la section outremer (SOM) chargée du transit du personnel instruit en instance de départ pour les garnisons d'outremer. Elle reçoit en outre la mission de former des engagés.

Le , à Fréjus, le régiment est dissous[22].

C'est le 21e régiment d'infanterie de marine, situé également au camp Lecocq, qui reprend la mission de formation des volontaires service long destinés aux garnisons d'outremer. Le drapeau du 6e Régiment de Tirailleurs Sénégalais, ainsi que la garde des traditions des anciennes troupes indigènes, qui avaient été confiés au 4e RIMa en 1996, sont transmis au 21e régiment d'infanterie de marine.

Le , le centre de formation initiale des militaires du rang de Fréjus change d’appellation, devient le CFIM de la 6e brigade légère blindée - 4e régiment d'infanterie de marine et obtient la garde du drapeau de ce corps. Il est chargé de la formation initiale des engagés volontaires des régiments de la 6e brigade légère blindée. La formation dispensée dure douze semaines, suivies d'une période d'acclimatation en régiment et d'une période de permission[20].

Entrée de la caserne Grignan à Toulon.

Entrée de la caserne Grignan à Toulon. Caserne Grignan à Toulon.

Caserne Grignan à Toulon.

Photo du quartier Lecoq garnison du 4e RIMa.

Photo du quartier Lecoq garnison du 4e RIMa. Marsouin de 2e classe du 4e de marine, 3e compagnie, section "adjudant Meulin" (en 1978), après qu'il a reçu la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de guerre 1914-1918.

Marsouin de 2e classe du 4e de marine, 3e compagnie, section "adjudant Meulin" (en 1978), après qu'il a reçu la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de guerre 1914-1918.

Chefs de corps

Avertissement : en dépit des corrections et des recoupements effectués, il n'est pas possible dans l'immédiat de présenter une liste des chefs de corps complète et rigoureusement exacte, compte tenu des informations disponibles.

| Période | Chef de corps |

|---|---|

| Janvier à | Chef de bataillon Reybaud (provisoirement) |

| Mars à | Lieutenant-colonel Édouard de Cendrecourt (tué au siège de Sébastopol en 1855) |

| Juin à | Lieutenant-colonel Reybaud (provisoirement) |

| 1855-1858 | Colonel Brunot |

| 1859-1863 | Colonel de Cappe |

| 1864-1866 | Colonel Reboul |

| 1869 | Colonel Bossant |

| 1869 | Colonel Charles d'Arbaud |

| 1871-1874 | Colonel Arthur de Trentinian |

| Colonel Jean-Pierre-Hubert Coquet | |

| 1878 (un mois / novembre) | Colonel Bégin |

| 1880-1882 | Colonel Alexandre-Eugène Bouët |

| 1884 | Colonel Ligier |

| 1886 | Colonel Régis Voyron |

| 1886-1887 | Colonel Billès |

| 1887 | Colonel de Maussion |

| 1889 | Colonel de Badens |

| 1890-1891 | Colonel Pernot |

| 1892 (février-mai) | Colonel Alfred Dodds |

| 1892-1893 | Colonel Terrillon |

| fin - | Colonel Edgard de Trentinian |

| 1896 | Colonel Le Camus (Alexis) |

| 1896-1897 | Colonel Edmond Pujol |

| 1897-1898 | Colonel de Beauquesne |

| 1898-1899 | Colonel Amar |

| 1900 | Colonel Charles-Henri Vimard |

| 1900- | Colonel de Beylié |

| 1902 | Colonel Lalubin |

| 1902 (trois mois / septembre à décembre) | Colonel Dain |

| 1903-1904 | Colonel Jean-Baptiste Marchand |

| 1905 | Colonel Vandenbrock |

| 1907-1910 | Colonel René-Dominique Spitzer |

| 1910-1912 | Colonel Blondlat |

| 1912-1914 | Colonel Reymond |

| Colonel Pruneau | |

| Colonel Thiry | |

| Chef de bataillon Pérès (provisoirement) | |

| Lieutenant-colonel Quinque | |

| Chef de bataillon Pérès (provisoirement) | |

| Fin | Colonel Reverce |

| Chef de bataillon Pérès | |

| Lieutenant-colonel Durand | |

| 1939 | Colonel Larbaletrier |

| 1940 | Lieutenant-colonel Jouanet |

| 1944 | Lieutenant-colonel Gouzy (4e RICR) |

| 1947 (avril à juillet) | Chef de bataillon Moullet (Briançon) |

| 1947-1949 | Chef de bataillon de Loisy (Lyon La Valbonne) |

| 1949-1951 | Colonel Lhermite |

| 1955- | Colonel Houssin |

| 1958- | Colonel Raoul Duault |

| 1959- | Chef de bataillon Hogard (I/4) |

| -1962 | Chef de bataillon Pacull (I/4)

NB: depuis 1961 le Lieutenant-colonel Braquet commande le CI n°4 du GITDM à Toulon |

| 1962-1963 | Lieutenant-colonel Cames (CI du 4e RIMa à Toulon) |

| 1963-1964 | Colonel Le Flahec |

| 1964-1965 | Colonel Gérard |

| 1965-1967 | Colonel Jeanblanc |

| 1967-1969 | Colonel Deschênes |

| 1969-1971 | Colonel Robédat |

| 1971-1974 | Colonel Marion |

| 1974-1976 | Colonel de Buyer |

| 1976-1977 | Colonel Paillard |

| 1977-1979 | Colonel Jean-Claude Gautier (à Fréjus) |

| 1979-1981 | Colonel Metayer (à Fréjus puis Perpignan) |

| 1981-1983 | Colonel Alain Pelletier (à Perpignan) |

| 1983-1985 | Colonel Gérard Paveau (à Perpignan) |

| 1985-1987 | Colonel Pirson (à Perpignan puis Fréjus) |

| 1987-1989 | Colonel Messaoudi |

| 1989-1991 | Colonel André Ronde |

| 1991-1993 | Colonel Michel Trélaün |

| 1993-1995 | Colonel Jean-Loup Moreau |

| 1995-1997 | Colonel Gilles Robert |

| 1997-1998 | Colonel Gilles Fugier |

Insigne du 4e régiment d'infanterie marine

(4e régiment d'infanterie de marine) (4e régiment d'infanterie coloniale)

Signification

Une ancre de marine avec un bouclier entouré d'inscriptions se référant aux cinq batailles auxquelles il a participé avec des sabres au nombre de sept. La croix sur fond azur est l'emblème de Toulon où le régiment eut d'abord sa garnison.

Drapeau du régiment

Il porte, cousues en lettres d'or dans ses plis, les inscriptions suivantes[23] - [24] :

Décorations

Sa cravate est décorée de la Croix de guerre 1914-1918 avec deux palmes.

Puis de la fourragère portée par les marsouins aux couleurs du ruban de la croix de guerre 1914-1918, fixée au drapeau du 4e RIC le par le Préfet Maritime de Toulon.

Devises

« J'y suis j'y reste » (l'expression serait due au général de Mac Mahon après la prise du fort de Malakoff en Crimée en ).

« Partout où il a fallu se battre avec acharnement, souffrir sans se plaindre et mourir sans regret les soldats du 4e étaient là et il semble qu’ils aient tous religieusement suivi le conseil que leur donnait le lieutenant-colonel Pruneau dans un de ses ordres du régiment avec lesquels il savait exalter les courages : « Si quelqu’un d’entre vous, leur disait-il, sentait sa confiance s’en aller et des défaillances se glisser dans son cœur, qu’il répète comme une prière quotidienne, notre vieille devise : Être marsouin du 4e c’est savoir quand on a faim ne pas manger, quand on a soif ne pas boire, quand on est fatigué ne pas dormir, quand on ne peut plus se porter soi-même porter ses camarades. Vive le 4e Colonial. »[25] »

Traditions

La fête des troupes de marine est célébrée à l'occasion de l'anniversaire des combats de Bazeilles. Ce village qui a été quatre fois repris et abandonné sur ordre, les et le . « Et au nom de Dieu, vive la coloniale » : les Marsouins et les Bigors ont pour saint patron Dieu lui-même. Ce cri de guerre termine les cérémonies intimes qui font partie de la vie des régiments. Son origine est une action de grâce du Révérend Père Charles de Foucauld, missionnaire, voyant arriver à son secours les unités coloniales un jour où il était en difficulté face à une tribu locale.

Personnalités ayant servi au 4e RIMa

- Charles Martin des Pallières, comme capitaine puis chef-de-bataillon de 1855 à 1860

- Auguste Pavie, comme sergent 1867/1869 (puis explorateur au Cambodge et au Laos, membre de l'Académie des sciences coloniales)

- Alfred Dodds, comme lieutenant en 1868 et chef de corps en 1892

- Joseph Gallieni, comme chef-de-bataillon de 1882 à 1883 puis comme lieutenant-colonel de 1888 à 1890

- Jean-Baptiste Marchand, comme engagé puis sergent de 1883 à 1886, chef-de-bataillon puis lieutenant-colonel en 1899/1900 et chef de corps en 1903/1904

- Edgard Imbert, comme soldat, caporal puis sergent de 1894 à 1896, puis comme lieutenant de 1902 à 1905 et de 1908 à 1911, et enfin comme capitaine de 1911 à 1912 (militaire et photographe amateur à Madagascar et au Tonkin)

- Victor Emmanuel Largeau, comme lieutenant en 1895

- Joseph Aymerich, comme chef de bataillon en 1897

- Léon de Beylié, comme chef de corps de 1900 à 1902

- Louis Oubre, en 1918/1920, Compagnon de la Libération

- François Bernès-Cambot, comme engagé en 1920/1921

- Louis Fournier de la Barre en 1953, Compagnon de la Libération

- Félix Klonowski comme sergent-chef, adjudant, adjudant-chef de 1954 à 1962

- Raoul Duault, Compagnon de la Libération, chef de corps en 1958

Notes et références

- « Pour insuffler "l'esprit guerrier", l'armée de Terre donne des noms de régiments dissous à ses unités non opérationnelles », sur Zone Militaire, (consulté le ).

- Nicolas, Victor-Éleuthère (capitaine d'infanterie de Marine). Auteur du texte, Le Livre d'or de l'infanterie de la marine, par Victor Nicolas,..., H. Charles-Lavauzelle (Paris et Limoges), (OCLC 1176663286, lire en ligne)

- Directeur de l’établissement de Richard-Tol Ch. Berton, « Afrique. Documens sur quelques tribus mauresques des bords du Sénégal », période initiale, , p. 367–375 (lire en ligne, consulté le )

- Général Duboc, L'épopée coloniale en Afrique Occidentale Française, Paris, Edgar Malfère, , Chapitre I

- Alexandre Sabatié, Le Sénégal, sa conquête et son organisation 1364-1925, Saint-Louis du Sénégal, Imprimerie du gouvernement,

- Jacques Weber, Les établissements français en Inde au XIXe siècle (1816-1914), Paris, Librairie de l'Inde éditeur,

- Collectif, Histoire et épopée des troupes coloniales, Paris, Chantelard, , Page 84

- Desjardins,Jalabert,Le Roy, Evènements de l'ïle de La Réunion, Paris, Dubusson,

- Collectif, Histoire militaire de l'Indochine française, Hanoï-Haïphong, Imprimerie d'extrême-orient, , Volume 1

- Lucien Huard, La guerre illustrée. Madagascar, Paris, Boulanger,

- Emile-Honoré Destelle, Les journaux du Colonel Destelle, L'Harmattan,

- « Les troupes coloniales dans la conquête et la pacification du Maroc », Société d'études d'histoire militaire (La Sabretache) carnet nmr 117,

- Collectif, "La Coloniale", Historama hors série nmr 4,

- Historique 4e régiment d'infanterie coloniale 1914 1918, Toulon, Bouchet