Auguste Pavie

Auguste Jean Marie Pavie, né à Dinan le [2] et mort le à Thourie, en Ille-et-Vilaine, est un explorateur, diplomate et haut fonctionnaire français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Activités |

| Propriétaire de | |

|---|---|

| Membre de | |

| Conflit | |

| Distinctions | |

| Archives conservées par |

Archives diplomatiques (136PAAP)[1] Bibliothèque municipale de Dinan (d) |

À l'origine agent des télégraphes en Cochinchine, il devint explorateur, ethnologue, photographe des rives du fleuve Mékong (« mission Pavie » 1889-1890), fut le premier vice-consul de France au Laos (1887), consul-général de France à Bangkok en 1892, puis commissaire général au Laos en 1893.

Biographie

Auguste Pavie fait ses études à Guingamp.

Engagé dès 17 ans dans l'armée de terre, il intègre ensuite l'infanterie de marine, les « Marsouins », dans l'espoir de participer aux expéditions militaires au Mexique lancées par Napoléon III. Il est en fait affecté en Indochine, à Saïgon (1867). Lassé par l'ennui de la caserne et bercé de récits d'aventure par son ami Raphaël Garcerie, il se fait employé au service des Postes et Télégraphes. Fervent patriote, il tente de participer aux combats de la guerre franco-prussienne de 1870, mais arrivé trop tard, il ne prend part qu'aux douloureux assauts de la Commune de Paris. Humilié et dépité par la défaite française, il ne rêve plus que de relever l'honneur national par la découverte de nouveaux territoires. De retour en Cochinchine, il est muté à Kampot au Cambodge (1876) où, seul Occidental parmi les indigènes, il s'immerge pendant trois ans dans la culture khmère et adopte le mode de vie local, renonçant à l'arrogance du jeune colonialiste qu'il a été, sous l'enseignement bienveillant de moines bouddhistes.

Ingénieur civil

Remarqué pour ses notes d'exploration, il se voit confier par le nouveau gouverneur civil Le Myre de Vilers la direction du chantier de la ligne télégraphique entre Phnom Penh et Bangkok (1881-1885); une épreuve d'autorité et de charisme pour conduire une équipe de plus de cent ouvriers, annamites et khmers. Pour récompense du zèle et de l'efficacité de son travail, il est décoré à 37 ans de la Légion d'honneur. Ce sera aussi l'occasion de démontrer ses qualités de négociateur avec les autorités siamoises, qui lui vaudront d'être nommé vice-consul au Laos, à Luang Prabang. Lors d'un voyage à Paris en 1886 il embarque avec lui treize jeunes fils de la haute société cambodgienne et fonde « l'École cambodgienne », qui devient rapidement l'École coloniale, dont le but initial est la formation de cadres indigènes pour l'administration des colonies.

Explorateur et vice-consul

De retour à Bangkok, il pense pouvoir entamer l'œuvre de sa vie, l'exploration des régions inconnues du Haut-Laos. Mais il lui faut subir la forte réticence des autorités siamoises pour organiser son voyage, et il atteint péniblement la petite capitale de Luang-Prabang, le 10 février 1887, six mois après son départ de la capitale du Siam. Il se fait apprécier du vieux roi Oun Kham, cerné d'agents siamois, en organisant son sauvetage lors d'un sac de la ville par les mercenaires chinois, les Pavillons noirs déjà connus pour l'assassinat de Francis Garnier. Dès lors, sa vie est liée au devenir de ce petit royaume, petite poche de survie de l'ancien royaume Lao. Par une attitude patiente, toute stratégique, respectueuse et pacifique à l'égard des peuples indigènes, il obtient le protectorat de Luang-Prabang par la France, déjouant les perspectives expansionnistes du royaume du Siam, soutenu par l'Empire britannique. En 1888 il pacifie la région de la Rivière Noire avec Théophile Pennequin.

Il commande néanmoins le blocus de Bangkok par l'escadre de l'Extrême-Orient à l'automne 1893 pour obtenir la signature du Traité d'octobre 1893, pierre angulaire de la renaissance du Laos.

Devenu commissaire général au Laos, Auguste Pavie signe la paix avec les bandes de mercenaires chinois, et se fait l'ami du chef emblématique du pays Taï voisin du Laos, Deo Van Tri, dont les fils et neveux iront suivre l'enseignement de l'École coloniale.

Son unique objectif est désormais la pacification effective des territoires laotiens et leur administration autonome, qui goûteront une paix éphémère, depuis les troubles et conflits répétés dès 1944 jusqu'aux massacres de la révolution communiste en 1975.

Retour en France

Les frontières du nord de l'Indochine française fixées avec le Siam, l'Angleterre et la Chine, Auguste Pavie, épuisé (il a été souvent victime de fièvres et de la dysenterie), rentre définitivement en France en 1895. Il devient un temps la vedette de la presse parisienne, puis, s'étant rasé sa barbe légendaire, retombe dans un anonymat qu'il préfère. Par l'entremise de sa sœur Adèle, à 50 ans (25 octobre 1897) il épouse à la mairie du IXe arrondissement de Paris une jeune dinannaise, Hélène Louise Marguerite Gicquelais, et se consacre à la rédaction et l'édition de son travail d'explorateur, la Mission Pavie en dix volumes, qui retrace les 36 000 km explorés et la première carte complète de l'Indochine. Le couple aura un fils, Paul-Auguste, victime de la tuberculose en 1940, alors qu'il préparait un ouvrage sur la vie de son père depuis son retour en France.

Bien que ministre plénipotentiaire en titre, Auguste Pavie décline toutes les offres d'ambassades, pour se consacrer uniquement au Laos, « l'unique œuvre », encore menacé par les convoitises anglaises et siamoises. Devant la fadeur de la politique du ministre des Affaires étrangères sur la question, il demande sa mise à la retraite anticipée, consterné par le manque de détermination du gouvernement.

Il veille toujours avec son frère Pierre sur les jeunes étudiants de l'École coloniale, dont les princes Piranit et Monivong, fils du roi Sisowath du Cambodge.

Dès lors il partage sa vie entre son hôtel particulier d'Auteuil où il tient table ouverte à tous les explorateurs de retour, entre autres le célèbre Pierre Savorgnan de Brazza, dit Brazza, avec qui il partage les idées de colonisation pacifique et respectueuse des peuples indigènes[3]. Franc-maçon, il est affilité à la loge « Le Réveil de l'Orient » à Saïgon, il est en 1904, un fondateur de la loge « Ernest Renan de Treguier » en France[3]. Sa maison de Dinan et la résidence d'été de son épouse, le manoir La Raimbaudière à Thourie. Il rédige un recueil de ses carnets de voyage, A la conquête des cœurs, publié en 1921, des contes traditionnels du Cambodge et prépare un ouvrage pour la sauvegarde des éléphants. Il sympathise avec Robert Bellanger, sénateur et industriel, son voisin du Theil de Bretagne, et lui achète une limousine Bellanger, qui fera la fierté de son épouse lors des messes dominicales. Devenu maire de Thourie, c'est dans l'exercice de son mandat qu'il meurt paisiblement à La Raimbaudière, le 7 mai 1925, à 77 ans.

Distinctions

Postérité

De nombreux qualificatifs et surnoms ont tenté de fixer le personnage atypique, notamment : « l'explorateur aux pieds nus », « le grand humain de l'Indochine » (cf. Bibliographie).

Une partie de ses archives et de son exceptionnelle bibliothèque de Thourie a été cédée à la bibliothèque de Dinan qui a constitué un fonds dédié. Pour le centenaire de sa naissance en 1947, Kim Ny, représentant du roi Norodom Sihanouk du Cambodge, et la princesse Savang du Laos sont venus lui rendre hommage en Bretagne[5], lors de l'inauguration d'une stèle à Dinan (œuvre de la sculptrice Anna Quinquaud).

Son nom a été donné à un cargo des Messageries maritimes[6].

Outre le lycée et la rue de Guingamp qui portent son nom, il existe également des rues Auguste-Pavie à Rennes, Retiers, Quévert, Dinan, Cesson-Sévigné ainsi qu'une place à Thourie.

Trois timbres-poste à son effigie ont émis en Indochine en 1944 dans la série "Grandes figures de l'Indochine"[7].

Publications

- Mission Pavie en Indochine, 11 vol., 1879-1895, Paris, Leroux, 1898-1919 (en ligne).

- Contes populaires du Cambodge, du Laos et du Siam, Paris, Ernest Leroux , 1903 (en ligne).

- À la conquête des cœurs : Le Pays des millions d'Eléphants, Paris, Presses universitaires de France, 1942

- - Prix Marcelin-Guérin 1948 de l'Académie française ; réédité aux éditions L'Harmattan en 1995 sous le titre "AU ROYAUME DU MILLION D'ÉLÉPHANTS : Exploration du Laos et du Tonkin, 1887-1895"[8].

- Passage du Mékong au Tonkin (Cambodge, Laos, Vietnam) 1887-1888, Paris, Éditions Transboréal, 2006.

- Au pays du million d'éléphants (Laos, Tonkin) 1887 / 1895, Paris, Éditions Transboréal, 2006.

- Au pays des millions d'éléphants et du parasol blanc, Rennes, Éditions Terre de Brume, bibliothèque du voyage, 1995.

Pavie et des princes laotiens.

Pavie et des princes laotiens. Auguste Pavie en 1893.

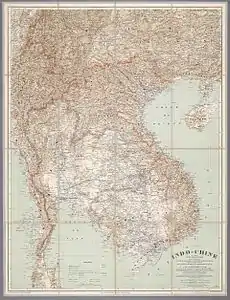

Auguste Pavie en 1893. Carte de l'Indochine sur les missions Pavie.

Carte de l'Indochine sur les missions Pavie. Statue de Pavie à l'ambassade de France à Vientiane.

Statue de Pavie à l'ambassade de France à Vientiane. Auguste Pavie et Pierre Lefèvre-Pontalis à Luang Prabang.

Auguste Pavie et Pierre Lefèvre-Pontalis à Luang Prabang.

Notes et références

- « https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/136paap_cle0516eb__papiers_auguste_pavie.pdf » (consulté le )

- Acte de naissance

- Patrice Morlat (préf. Pierre Mollier), La République des Frères : Le Grand Orient de France de 1870 à 1940, Éditions Perrin, , 835 p. (ISBN 2-262-07726-6), p. 246 .

- « Cote 19800035/35/4519 », base Léonore, ministère français de la Culture

- Kampuchéa de Patrick Deville, page 204, éditions du Seuil, 2011

- L'Auguste Pavie sur le site des Messageries maritimes

- Catalogue Yvert & Tellier, Timbres des colonies françaises, Tome 2-1

- Patrice Parisot, « La mission Pavie au Laos au début du XIXème siècle », Gavroche Thaïlande, no 58, , p. 24 à 26 (lire en ligne [PDF])

Voir aussi

Bibliographie

- Édouard Caspari, « Auguste Pavie, prix Herbet-Fournet », Bulletin de la Société de géographie, 7e série, t. 17, , p. 302-310 (lire en ligne)

- Albert de Pourville, Auguste Pavie, Paris, Éditions Larose, 1933, 136 p.

- J. L. Gheerbrandt, Pavie : Le grand humain de l'Indochine, Paris, Éditions de l'Empire français, 1949.

- Isabelle Dion, Auguste Pavie, l'explorateur aux pieds nus, Aix en Provence, Archives nationales d'outre-mer, 2010.

- Patrick Deville, Kampuchea, Paris, éditions du Seuil, 2011.

- Nicole Vigouroux-Frey, « Auguste Pavie et la sauvegarde des éléphants », in: Le Pays de Dinan, Dinan, Bibliothèque municipale, 2010.

- Agatha Larcher-Goscha et Loïc-René Vilbert, « Auguste Pavie et la conquête pacifique du Laos […] », in Rencontres Auguste Pavie, Cambodge Laos Viêt Nam, Dinan, Le Pays de Dinan, Bibliothèque municipale, 2002.

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Musée d'Orsay

- (nl + en) RKDartists

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Auguste Pavie, L'explorateur aux pieds nus