Royaume du Fouta-Toro

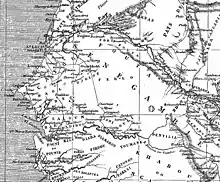

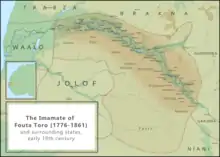

Le royaume du Fouta-Toro (parfois Fuuta Tooro) est un ancien royaume et un territoire historique dans le nord du Sénégal, bordant la rive gauche du fleuve Sénégal entre Dagana et Bakel. Les habitants du Fouta-Toro sont appelés les Foutankobé (Foutanké au singulier).

| Statut | Monarchie, Almamyat |

|---|---|

| Capitale | Silla, Horkoƴere |

| Langue(s) | Pulaar |

| Religion | religion traditionnelle puis Islam |

| Superficie | 3 500 km2 |

|---|

| VIIIe siècle | Dynastie Dia Ogo |

|---|---|

| fin Xe siècle | Dynastie Manna |

| XIVe siècle | Dynastie Tondyon |

| XVe siècle | Dynastie Dia |

| 1495 | Dynastie Denianke Dia |

| 1776 | Almamyat |

| octobre 1877 | Traité de Galoya |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Histoire

Le Fouta-Toro était un royaume situé dans la vallée du fleuve Sénégal, sur la frontière méridionale de l'actuelle Mauritanie et septentrionale de l'actuel Sénégal où avait été fondé plus anciennement le royaume du Tekrour.

Sous l'empire du Ghana – donc à l'époque du Tekrour –, le Fouta-Toro était la zone la plus peuplée du Sénégal. À ce moment-là, bon nombre d'ethnies, notamment les Sérères, ne vivaient qu'en ce lieu bien avant leurs migrations, c'est pourquoi ils sont présents dans ces régions aujourd'hui.

Le Fouta a ensuite été dirigé par diverses dynasties d'origine mandingue, notamment malinké, sarakhollé et sérère, qui se sont succédé de la chute de l'empire du Ghana jusqu'à l'arrivée du guerrier conquérant d'origine peule, Koli Tenguella.

Les Sérères et les Wolofs, qu'on retrouve aujourd'hui au Fouta-Toro surtout dans la branche sociale des Subalbe (sing. Cuballo), la caste des pêcheurs maîtres du fleuve, sont d'après la tradition, les plus anciens habitants du Fouta-Toro, ainsi que les Tekrouri, qu'on allait plus tard appeler Toucouleurs, puis viennent les Peuls et les Mandingues.

- La dynastie des Dia-Ogo qui régna selon la tradition orale plusieurs siècles jusqu'au début de l'époque de l'empire du Ghana. Les Dia-Ogo étaient originaires de l'est, et sont d'abord passés par la Mauritanie, ils étaient d'origine sérère, soninké et peul. Les Dia-ogo gouvernaient également le Royaume du Namandirou, plus au sud. C'était une dynastie de forgerons.

- La dynastie des Manna, qui régna trois siècles, toujours pendant l'époque de l'empire du Ghana jusqu'au début de l'empire du Mali. Ils étaient originaires du Royaume de Diarra, royaume à l'époque vassal de l'empire du Mali. Les Manna étaient d'origine soninké (de clan Soumaré). D'après les traditions orales, cette dynastie était musulmane, contrairement aux plus anciennes, de religion traditionnelle. Selon la tradition, ce fut le roi manna, War Diabi, sous l'influence des Almoravides, qui imposa pour la première fois l'islam dans cet État.

- La dynastie des Tondyon, d'origine sérère. Ils ont régné un siècle, au XIVe et XVe siècles. Ils étaient de religion traditionnelle et se convertirent à l'islam vers la fin de leur règne. Ils sont arrivés au pouvoir en renversant les Mannas après une longue lutte.

- La dynastie suivante était divisée en trois groupes, les lam-termés les lam-taga- et les lam-toro (ELIBANA BIROM SALL). Ils étaient tous d'origine peul et de religion traditionnelle.

Conquête du Tekrour par Koli Tenguella

Au milieu du XVIe siècle, Koli Tenguella renverse les différentes dynasties dans le Fouta. Il créa et installa la dynastie des Deniankobé ou Denianke, une dynastie d'origine peule et mandingue. Très attachés à la spiritualité traditionnelle, les Déniankobé étaient de la classe sociale noble des Ceddo ou Sebbe. Koli Teŋella réussit à reprendre les terres prises par l'empire du Djolof, affaibli par ses luttes avec le Cayor qui voulait se libérer de l'emprise du Djolof. Il réussit également à défaire le lien de vassalité qu'exerçait le royaume de Diara, qui était lui-même vassal de l'empire songhai, sur le Fouta. Sa dynastie dura jusqu'à l'année 1776. C'est sous son règne que le royaume prit le nom de Fouta-Toro.

Révolution toroodo

En 1776, les Toucouleurs, en très grande partie islamisés depuis l'empire du Ghana, lancèrent le djihad pour renverser la dynastie des Deniankobé. Les Toucouleurs étaient dirigés par le toroodo Souleymane Baal qui créa ce qu'on appelle la révolution toroodo. Souleymane Baal fut vite remplacé par le marabout toroodo Abdoul Kader Kane, qui lança des djihads dans divers royaume au Sénégal, mais qui fut vaincu et retenu prisonnier par le damel du Cayor Amary Ngoné Ndella Fall mais le libéra quelques mois après sur conseil des sages Darmankos du Cayor. Les Toroodos étaient très intolérants vis-à-vis de ceux qui pratiquaient la religion traditionnelle. L'islam est déclarée religion d'État du Fouta et celui-ci devient un Almamyat[1]. Les Toroodos, d'origines ethniques diverses, abolirent l'exportation d'esclaves mais pas l'esclavage local[2]. Du moins sous le pouvoir des deux premiers almamys. Ils souhaitaient une société égalitaire et islamisée. Durant le règne des Torooros, le roi du Fouta-Toro portait le titre d'almamy. Il devait être un savant musulman, un grand marabout. Après l'assassinat de l'almamy Abdul après trente ans de règne, Les almamys suivants étaient sans cesse renversés, les toroodo étaient connus pour leurs éternels désaccords, ils étaient divisés en plusieurs clans rivaux, ils ont répandu l'anarchie au Fouta.

El Hadji Omar Foutihou Tall, né au Fouta près de Podor dans le village de Halwar, D'une famille d’érudits et enseignants du Coran et des traditions islamiques. Après avoir terminé ses études à l'âge de vingt-deux ans, il entreprit un voyage à la Mecque, lieu saint de l'Islam. Durant son voyage, il séjourna dans plusieurs pays du Moyen-Orient et du Maghreb. Il fut témoin de la prise du canal de Suez par les Britanniques, sous l'empire Ottoman. Il comprit les enjeux des aspirations coloniales de l'occident sur les territoires de l'empire Ottoman décadent. C'est ainsi que de retour en Afrique noire, au moment de la pénétration coloniale, il décida de s'opposer à toute forme de domination politique et culturelle de son peuple. Il entreprit d'unifier les peuples du Soudan du Sénégal et du Fouta sous la même culture islamique pour s'opposer à ce qu'il juge être une menace pour l’existence et l’identité de son peuple. Il entreprit une guerre pour islamiser tous les peuples d’Afrique de l’Ouest afin de contrecarrer l'expansion coloniale européenne.

Conquête coloniale

La principauté du Fouta Toro s'étend sur 3 500 km2 ce territoire correspond dans le découpage administratif au département de Matam et des arrondissements voisins de Cascas et Saldé[3].

Organisation sociale et territoriale

Le Fouta-Toro était divisé en neuf provinces dominées par diverses tribus : le Dimar, le Toro, le Laaw, le Boosoya, le Halayɓe, le Yirlaɓe, le Hebbiya, le Ngenaar, le Damga.

Les ethnies majoritaires étaient les Peuls ou Toucouleurs (Mélange de wolofs surtout d’ou Les Ndiaye, Diop, Gaye, Dieng appelé Sebbe Jolfubé). Le Fouta est le grand foyer historique des Peuls ou des Toucouleur. Mais on y trouvait aussi des Wolofs, des Sérères, des Soninkés, des Malinkés, des Bambaras, diverses tribus maures et les Haratins.

Socialement, le Fouta était extrêmement hiérarchisé et ce fut un lieu de grands brassages ethniques. Les habitants du Fouta étaient et sont connus, même encore aujourd'hui, pour leur patriotisme.

En plus des guerres intestines entre dynasties, le Fouta-Toro était souvent la cible des razzias des Maures.

Dans le Fouta-Toro existe une hiérarchie au sein de la population particulièrement complexe : ce sont les Toroɓɓe, des sédentaires, musulmans, mais parlant la langue peul, qui dominent une société composée de divers groupes statutaires et fonctionnels - agriculteurs, pêcheurs, guerriers, etc.[4] Tous ces groupes parlent le pulaar, le peul parlé sur les bords du fleuve Sénégal, ce qui explique leur nom actuel, les Haalpulaaren (« ceux qui parlent le pulaar »)[4].

Économie

Le royaume avait une agriculture florissante. On y cultivait le mil, le riz, divers fruits et légumes.

L'élevage était aussi très pratiqué par les Peuls toucouleurs , ainsi que la pêche.

Le commerce de la gomme arabique, de l'indigo, des tissus du coton, était pratiqué aussi.

Depuis l'époque du Tékrour, le Fouta-toro vivait aussi de la traite trans-saharienne initiée par les Arabes, puis plus tard de la traite atlantique des Européens.

Notes et références

- Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette, Sénégal, Petit Futé, , 96 p. (ISBN 978-2-7469-2006-4 et 2-7469-2006-9, lire en ligne), p. 89]

- Jacques Giri, Histoire économique du Sahel : des empires à la colonisation, , 259 p. (ISBN 978-2-86537-507-3, lire en ligne), p. 194.

- François Zucarelli, De la chefferie traditionnelle au canton : évolution du canton colonial au Sénégal – 1855-1960, Cahiers d'Études africaines 50, Année 1973 pp. 213-238

- Jean Schmitz, « Les Peuls : islam, pastoralisme et fluctuations de peuplement », Cahier des sciences humaines, vol. 4, no 26, , p. 499-504 (lire en ligne)

Annexes

Articles connexes

- Samba Guéladio Diégui

- Fouta-Djalon

- Royaumes sahéliens (750-1900)

Liens externes

- (en) Liste des souverains du Fuuta Tooro

- (en) Carte du Fouta-Toro (non accessible)

- Web Tooro (site central sur le Fuuta-Tooro, nombreux articles et ouvrages en ligne) - (hors ligne)

- www.senegalfouta.canalblog.com (blog sur le Fouta Toro, la culture Haal Pulaar, agrémenté de nombreuses photos de l'auteur)

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Bibliographie

- (en) The Islamic regime of Fuuta Tooro : an anthology of oral tradition, African Studies Center, Michigan State University, 1984

- (en) James P. Johnson, The Almamate of Futa Toro, 1779-1836. A Political History, Madison, University of Wisconsin, 1974, 513 p. (thèse)

- (en) Mouhamed Moustapha Kane, A History of Fuuta Tooro, 1890s-1920s : Senegal under Colonial Rule, The Protectorate, East Lansing, Michigan State University, 1987, XV-528 p. (Thèse)

- (en) David Wallace Robinson Jr, Abdul Bokar Kan and the History of Futa Toro, 1853 to 1891, New York, Columbia University, 1971, 311 p. (Thèse)

- (en) David Wallace Robinson Jr, Chiefs and Clerics. The History of Abdul Bokar Kan and Futa Toro. 1853-1891, Oxford, Clarendon Press, 1975, XIV+239 p. (Thèse éditée)

- La Structure foncière au Fouta Toro, MISOES, 1959

- La démographie du Fouta-Toro (Toucouleurs et Peulhs), Dakar, Mission socio-économique du fleuve Sénégal, MISOES, 1959

- Samba Guéladio, épopée peule du Fuuta Tooro, I.F.A.N. Cheikh Anta Diop, 1992

- Oumar Ba, Petit vocabulaire de la langue peul parlée au Fouta Toro, Centre de linguistique appliquée de Dakar, 1968

- Oumar Ba, Le Fouta-Toro au carrefour des cultures : Les Peuls de la Mauritanie et du Sénégal, L'Harmattan, 1977, 426 p.

- H. Bessac, « Fragments de poterie archéologique du Fouta sénégalais », Notes africaines, Dakar, IFAN, 1964, no 103, p. 65-72

- Kalidou Diallo, Les chefs de canton et de province du Fuuta sénégalais de 1860 à 1960, Dakar, Université de Dakar, 1985, 135 p. (Mémoire de Maîtrise)

- Aliou Dioum, Amadou Madyou du Fouta. 1860-1875, Dakar, Université de Dakar, 1974, 120 p. (Mémoire de Maîtrise)

- Ahmed El Kharroubi, Islam confrérique et colonisation du Fouta Toro : réactions et adaptations à la présence française (1884-1918), 1995

- Oumar Kane, Le Fuuta Tooro des Satigi aux Almaami (1512-1807), Dakar, Université de Dakar, 1986, 3 t. t.I : XX, p. 1-509 t.II : p. 510-799 t.III : p. 800-1124

- Oumar Kane, La première hégémonie peule : le Fuuta Tooro de Koli Teŋella à Almaami Abdul, Karthala, Presses universitaires de Dakar, 2004, 672 p. (ISBN 2-84586-521-X)

- Niang Oumar : Quelques repères sur l'origine des termes "Tekrur", "Takrur", "Tukloor", "Haalpulaar", (2019), sous presse.

- Alassane Mbaye Thiam, L'Histoire de l'enseignement et de la pédagogie au Fuuta-Tooro : l'école de Cilon : son histoire et son influence (18e-XXe siècle), 1987

- Jean-Paul Minvielle, Paysans migrants du Fouta Toro : vallée du Sénégal, ORSTOM, 1985, 282 p. (Thèse)

- Abderrahmane Ngaïdé, Les conflits fonciers au Fuuta Tooro de 1891 à 1960 : Étude critique des sources : 1889-1890, Dakar, Université Cheikh Anta Diop, 1990, 50 p. (Mémoire de DEA)

- Seydou Touré, Migrations et développement agricole dans le Nord du Sénégal : Fuuta Tooro : 1954-1980, 1990

- Jean Schmidt, La phonologie du Poular du Fouta Toro et les interférences français-poular, 1974

- Saïdou Ibrahima Sy, Les foyers culturels musulmans au Fuuta Tooro, Dakar, Université Cheikh Anta Diop, 1983, 68 p. (Mémoire de Maîtrise)

- Mbaye Alassane Thiam, L’histoire de l’enseignement et de la pédagogie coranique au Fuuta-Tooro. L’école de Ciloñ : son histoire et son influence (XVIIIe-XXe siècle), Paris, Université de Paris VII, 1987, 355 p. (Thèse de 3e cycle)

- El Hadj Seydou Nourou Touré, Le Toro et Dimar face à la pénétration française, Dakar, Université Cheikh Anta Diop, 1975, 82 p. (Mémoire de Maîtrise)

- El Hadj Seydou Nourou Touré, Histoire économique et sociale du Fuuta Tooro (1880-1980). Essai de synthèse, Dakar, Université de Dakar, 1982, 43 p. (Mémoire de DEA)

- Amadou Abel Sy, Détermination traditionnelle et détermination extra-active dans le Pekane chez Guelaye Ali Fall : récits épiques pêcheurs du Fouta-Toro (Sénégal), Université de Dakar, Dakar, 1975, 210 p. (Mémoire de Maîtrise)

- Yaya Wane, Les Toucouleurs du Fouta Toro (Sénégal) : stratification sociale et structure familiale, IFAN, 1966

- Cheikhna Wagué, « Quand les identités sociales s’affrontent, la coexistence devient difficile au Fouta Toro. Les Soninkés face aux mutations du XXe siècle », Hypothèses 2006, Travaux de l’École doctorale d’Histoire de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, pp. 215–226.

- Cheikhna Wagué, Les communautés soninkées du Fouta Toro (Mauritanie, Sénégal) depuis la fin du XVIIIe siècle. Peuplements, migrations et stratégies identitaires, Thèse de doctorat d'Histoire, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur de thèse Pierre Boilley, 2008-2009, 551 p.

- Cheikhna Wagué, « La fabrique d’un savoir scientifique sur sa communauté : un témoignage sur une relation au terrain », in L'Afrique des savoirs au sud du Sahara (XVIe – XXIe siècle). Acteurs, supports, pratiques, Daouda GARY-TOUNKARA et Didier NATIVEL (dir.), Paris, Karthala, 2012, pp. 313–331.

- Cheikhna Wagué, « Récits ou miroirs déformants des réalités socio-historiques. L’hétérogénéité des migrations soninkées au Fouta Toro (Mauritanie, Sénégal) depuis la fin du XVIIIe siècle », in Figures et discours de migrants en Afrique. Mémoires de routes et de corps, Abdourahmane SECK, Cécile CANUT et Mouhamed Abdallah LY (dir.), Paris, Riveneuve, 2015, pp. 131–154.

- Cheikhna Wagué, «L’hétérogénéité des réalités historiques et sociologiques de l’esclavage (komaaxu) et de ses séquelles en pays soninké (Mauritanie, Mali, Sénégal, Gambie…) », in Zakariya Soumaré, Cheikhna Wagué, Sidi N’diaye (dir.), Penser et écrire la société soninké aujourd’hui, Paris, L’Hamattan, 2020, pp. 211-243.