Timgad

Timgad ou Thamugadi (colonie Marciana Traiana Thamugadi en latin), surnommée la « Pompéi de l'Afrique du Nord »[1] est une cité antique située sur le territoire de la commune homonyme de Timgad, dans la wilaya de Batna dans la région des Aurès, au Nord-Est de l'Algérie.

Timgad *

| ||

Vestiges de l'antique Thamugadi. | ||

| Coordonnées | 35° 29′ 05″ nord, 6° 28′ 07″ est | |

|---|---|---|

| Pays | ||

| Subdivision | Daïra de Timgad, wilaya de Batna | |

| Type | Culturel | |

| Critères | (ii) (iii) (iv) | |

| Superficie | 90 ha | |

| Numéro d’identification |

194 | |

| Zone géographique | États arabes ** | |

| Année d’inscription | 1982 (6e session) | |

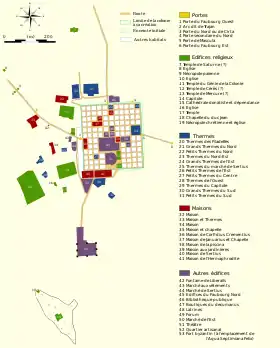

Plan de Timgad | ||

| Géolocalisation sur la carte : Algérie

| ||

| * Descriptif officiel UNESCO ** Classification UNESCO |

||

Elle fut fondée par l'empereur romain Trajan en 100 et dotée du statut de colonie. Il s'agit de la dernière « déduction de colonie » en Afrique romaine, c'est-à-dire d'une colonie essentiellement peuplée de citoyens romains (souvent d'ailleurs d'anciens soldats romains). Bâtie avec ses temples, ses thermes, son forum et son théâtre, la ville, initialement d'une superficie de 12 hectares, finit par en occuper plus de 90. Au vu de son excellent état de conservation et du fait qu'on la considérait comme typique d'une ville romaine, Timgad a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1982. La conservation du site soulève cependant un certain nombre de problèmes.

Toponymie

Dans l'ancien nom de Timgad, Marciana Trajana Thamugadi, la première partie — Marciana Trajana — est romaine et se rapporte au nom de son fondateur, l'empereur Trajan, et sa sœur Marciana[o 1] - [o 2]. La deuxième partie du nom — Thamugadi — « n'a rien de latin »[o 2]. Thamugadi est le nom berbère du lieu où a été édifiée la ville, à lire Timgad, pluriel de Tamgut, signifiant « pic », « sommet »[o 1]. Les mentions du nom de Timgad ont été retrouvées dans la Table de Peutinger, à l'intérieur de l'itinéraire d’Antonin le Pieux et dans des actes de martyrs, ainsi que dans des inscriptions sur place, comme au haut de l'Arc de Trajan jadis[o 3]. Le nom est à l'accusatif et on peut lire Thamugadi, lorsque le nom a été transcrit par Procope ; la forme i finale est répandue chez les Africains et au génitif, c’est Thamugadis, à l'ablatif, c'est Thamugade et à l'accusatif, on obtient Thamugadem[o 3].

Historique de la ville

Le site aux origines de la ville

Timgad était située à 21 km de Lambèse sur la voie allant vers Theveste dans une haute plaine étroite s'étirant entre l'Aurès et le djebel Bou Arif. Il s'agit donc d'un site avantageux qui contrôle aussi les voies d'accès à l'Aurès par les vallées de l'oued Abdi et de l'oued Abiod[o 4]. Au musée, la ville est à 1 040 m au-dessus de la mer et au fort byzantin, elle est à 1 080 m d’altitude[o 5]. Le site est construit sur la pente du renforcement du mont Morris, au côté nord, sur une grande plaine qui est arrosée de l'est à l'ouest par l'oued Soutze qui est constitué par la source de Aïn Morris et l’oued Merien, au loin également l'oued Soutz rejoint l'oued Taga et forme l'oued Chemora qui devient le lac de Chemora (Barrage de Koudiet Lamdaouar)[o 6]. Timgad était aussi alimenté en eau par la source de l'Aïn Morris à trois kilomètres au sud et peut-être aussi par la source de l'Aïn Cherchar à 11 km au sud-est[o 7].

Aux yeux des Romains la région doit alors faire partie de la Gétulie[o 8]. Cependant, selon Albert Ballu, Timgad se trouve sur le sol de la Numidie[o 9]. Et au temps de Sévère, Timgad ne faisait plus partie de la Province d’Afrique[o 10]. On ne peut cependant savoir si un habitat préexistait à la colonie romaine ou s'il ne s'agissait que d'un nom de lieu[o 2].

La dernière colonie de déduction en Afrique

C'est en 100 que Trajan fit procéder à la fondation de la cité par la Troisième légion Auguste et son légat Lucius Munatius Gallus[2] - [o 11]. Les habitants de Timgad avaient donc tous la citoyenneté romaine et furent inscrits dans la tribu Papiria[o 11]. La colonie prit le nom de colonia Marciana Traiana Thamugadi : Marciana rappelle le nom de la sœur de Trajan[o 11] et Thamugadi, nom indéclinable et non latin, est vraisemblablement le nom indigène du lieu[o 11]. On ne sait pas cependant s'il y avait déjà une agglomération africaine sur place : la fondation romaine se déploya cependant comme si elle se trouvait en terrain vierge. Le plan initial de Timgad, quadrangulaire et géométrique atteste que cette fondation suit les principes des gromatici, les arpenteurs romains. La rigueur de la planification de l'espace urbain fit que Timgad est souvent cité comme exemple de ville romaine, il serait toutefois erroné de généraliser à partir de son cas : les plans de villes romaines avaient d'abord pour principe de s'adapter au terrain et aux contraintes du lieu, le parfait déploiement quadrangulaire de Timgad n'est pas une règle absolue, et la colonie légèrement antérieure de Cuicul présente un plan moins régulier. La forte régularité du plan initial a donc parfois conduit à penser que Timgad avait pu être un camp militaire avant d'être une ville, la fondation coloniale réutilisant le tracé des cantonnements militaires : cette hypothèse n'est pas prouvée et rien n'indique que Timgad ait pu servir de camp provisoire à la troisième légion Auguste. La fondation de Timgad prend cependant pleinement son sens lorsqu'on la replace dans l'histoire des déplacements de la légion africaine. La déduction de la colonie se trouve en effet entre la première installation d'une cohorte légionnaire à Lambèse, en 81[o 11], et l'installation définitive de toute la légion vers 115-120. Si Timgad est remarquablement bien situé, il faut reconnaître au site de Lambèse une meilleure position stratégique.

Rôle territorial

On a donc souvent vu dans la fondation de Timgad un objectif d'abord purement militaire. Il faut cependant très fortement relativiser la protection militaire que pouvait apporter une colonie de vétérans : passées les premières années, les habitants ne pouvaient guère fournir une force militaire particulière. En revanche la colonie pouvait avoir un rôle militaire indirect : elle pouvait constituer, à terme, un milieu de recrutement pour la légion voisine et surtout par ses productions agraires - céréales et olives - assurer une partie non négligeable de son ravitaillement. Enfin, l'installation de la colonie de Timgad a longtemps été conçue en fonction d'une image erronée du massif de l'Aurès à l'époque romaine. On pensa en effet souvent, jusque dans les années 1960-1970, que le massif n'avait pas été pénétré par Rome, et qu'en conséquence il avait constitué un foyer de rébellion et une menace, à l'instar d'autres périodes de l'histoire, et l'on interprétait le dispositif militaire romain comme l'encerclement du massif. Les prospections archéologiques et l'analyse des photographies aériennes menées par Pierre Morizot ont apporté un démenti à cette image[o 12] : l'Aurès était cultivé, occupé par un habitat dispersé et la présence militaire y était faible et très ponctuelle. L'archéologie révèle donc une montagne tranquille, sans troubles sérieux, à la vocation essentiellement rurale, à la richesse modeste, mais ouverte à la romanisation et plus tard à la christianisation. Une partie du massif, la vallée de l'oued Taga appartenait donc au territoire de Timgad et constituait un piémont aux productions complémentaires des terroirs céréaliers plus proches de Timgad : olive, bois et petit bétail. La fondation de la colonie de Timgad ne peut donc pas s'expliquer en termes de nécessité militaire, mais participe plutôt de l'exploitation du territoire provincial et de son maillage par des espaces civiques conçus comme l'effigie du peuple romain[o 13], dans le cadre de la politique volontariste d'un empereur soucieux d'expansion. Timgad toutefois fut le dernier cas de déductions collectives de vétérans en Afrique, et par la suite les nouvelles colonies ne furent plus qu'honoraires, c'est-à-dire un titre conféré à une cité sans apport de population romaine..

Évolution de la ville

La Pax Romana en Numidie a contribué à l'adhésion des populations autochtones romanisées, les citadins berbères pouvaient gravir les échelons du résident, du citoyen romain de l'édile et parfois vers le cursus honorum et d'autres étaient classés équestres ou siégeaient au Sénat, ainsi Timgad faisait partie des villes nouvelles et l'Empereur Trajan employait des légionnaires numides également[o 14]. La somme honoraire du duumvirat était de 2 000[o 15]. Au départ, la ville fut construite par la volonté impériale et une colonie a été implantée. Timgad est une cité civile par rapport à Lambèse. L'absence du nom de la III légion sur le site et des noms des vétérans a été constaté[o 16]. Au début, les vétérans étaient au nombre de 200 à 400 ou 900[o 17]. Selon Tacite, les colons n'avaient pas la notion de famille étant des vétérans militaires, les femmes autochtones ont joué un rôle important probablement pour former la première génération de colons de la ville qui compte environ 3 000 ou 4 000 personnes[o 17]. De plus, il y avait des résidents et des esclaves[o 17].

La population est estimée par C. Courtois de 15 000 au début du IIIe siècle, après l'édification de toutes les structures importantes de la ville[o 18]. À côté des quatre angles, à l'intersection des deux voies principales, sont édifiées les différentes constructions municipales. La cité est dotée d'un forum, d'un théâtre, d’un grand marché, d'un temple de Jupiter, d’un Capitole, de deux petits torrents secondaires et des ponts (aujourd'hui détruits). À l'ouest, le grand ravin, le marché et le capitole à droite. Au nord-est, l’Arc de Trajan[o 19]. La ville en tout a une superficie de 800 m2[o 20]. Sous Trajan, probablement que la route entre Timgad et Theveste fut élaborée[o 21]. Les unités d'habitation sont enveloppées dans une surface de 400 m2 avec permission de réaménagement[o 22].

Timgad avait son évêque, après l’apparition du christianisme, pendant le règne de l'Empereur Valérien, entre 253 et 260, ou durant Dioclétien, entre 284 et 305, la ville a compté des martyrs[o 23]. L'évêque Novatus de l’Église de Timgad a pris part à un concile à Carthage en 256[o 24]. Trois Basiliques furent construites durant le IVe siècle[o 24]. De plus, les fouilles ont prouvé l'existence de plusieurs chapelles, des baptistères, des oratoires et un monastère[o 24]. Les habitants de Thamugadi avaient le souci de développer l'art[o 24]. Plusieurs ustensiles portent des symboles chrétiens ou gravures artistiques, fabriqués dans les ateliers de la ville[o 24]. Timgad avait ses propres ateliers de céramique et de métallurgie également[o 24]. Timgad a vécu une prospérité totale, loin des luttes agitant l'empire, elle est citée seulement par des géographes tels que Ptolémée et Procope de Césarée ou par le clergé lors de rares querelles religieuses, de conciles et de persécution[o 25]. La ville a été une des capitales des donatistes de Numidie[o 24]. Par contre, durant un siècle, les donatistes et chrétiens étaient en rivalité à Timgad[o 24].

Politique municipale

Les édiles ont prévu l’accroissement de la ville, la construction des voies reliant Mascula vers l'est et la route vers Lambèse[o 20]. Ils ont élaboré la construction des portes sous forme d’arc afin qu'elles soient visibles à une bonne distance lors du règne de Marc-Aurèle[o 20], ainsi que des thermes au Nord proches de l'actuel musée et qui demeurent dans l'axe de la ville, près de la porte de Cirta[o 20]. D’autres thermes au sud-est s'agrafent avec les thèmes du Sud. Un grand édifice l’Aqua Septimiana, bâti vers le milieu du IIe siècle et agrandi en 198 pendant le règne de Septime Sévère, situé devant le point d'arrivée des eaux du principal captage d'alimentation de la cité. Caracalla, en 219, édifie le temple des eaux, qui est un des plus beaux monuments d’Afrique, dans la zone du fort byzantin[o 20]. De plus, la sortie principale de la ville se trouve à l'ouest au départ de l'axe reliant Lambèse[o 20]. C’est le travail de l'architecte Alexandre Lézine qui a fait que l'Arc de Trajan (Timgad) soit oblique par rapport au mur de la ville, une transition était ainsi indiquée entre la perspective de la voie décimane intra muros et l'avenue de Lambèse[o 20]. Un espace fut aménagé en forme de trapèze pour plusieurs édifices importants, le premier pour la fonction religieuse, le deuxième pour le temple du Génie de la colonie et enfin un pour la fonction économique, le marché de Sertius, avec une large exèdre ouvrant sur une cour bordée de portique, avec des corbeaux sculptés à volutes et des feuilles d'acanthe, en forme de relief. Les constructions fussent achevées vers le IIe siècle[o 20]. Timgad s'étend sur 60 ha après la construction du fort byzantin dont 800 m◊ de ruine compacte[o 26].

Travaux d'aménagement

La Curie avait été probablement édifiée sous Trajan, au début de l'organisation de la colonie, mais les travaux auraient été entrepris d'une manière hâtive. Sous le règne d’Antonin le Pieux, la ville a été agrandie, elle s'est développée. Les responsables de la ville souhaitaient un cadre plus prospère, alors ils ont modifié la Curie, ils ont refait le dallage du Forum et ils ont établi un dallage près du Temple du Génie de la Colonie[o 27]. Lors du règne d'Antonin le Pieux, la ville a connu d’importants travaux édilitaires[o 27].

Destruction et restauration

La ville fut détruite[o 28] par les Berbères, vers la fin de la domination vandale[o 24], en 535[o 29]. Les habitants ont été chassés pour que personne ne puisse s'établir à l'endroit de la ville, tel est le court récit de 3 lignes de Procope où l'on mentionne Timgad[o 30]. Après l'arrivée des Byzantins, la ville fut reconstruite en 539, une dédicace, trouvée dans les fouilles, prouve la restauration de la ville ainsi que la construction du fort byzantin et de la citadelle, lors de la campagne de Solomon[o 24]. Selon une inscription, la chapelle du patrice Grégoire aurait été construite vers le milieu du VIIe siècle[o 24]. La ville aurait été catholique au moment de l'arrivée des premiers Arabes[o 24].

Le territoire de la cité

Une ville romaine n'est pas concevable sans sa campagne. Longtemps négligées par l'archéologie, difficiles à appréhender avant la mise au point de techniques de prospection à grande échelle les campagnes des villes romaines sont longtemps restées mal connues. C'est pourtant de son territoire que la cité tirait ses richesses, et de ces richesses dépendait le dynamisme des notables qui la dirigeait. Il est possible de proposer une reconstitution de la composition du territoire de Timgad afin d'évaluer la répartition de la propriété agraire sur sa superficie[o 31] - [o 32] - [o 33]. Il en ressort l'image d'un territoire finalement assez étroit : 1 500 kilomètres carrés, 150 000 hectares qui n'étaient pas tous exploitables, car des reliefs importants existent dans cet espace. À l'ouest en effet le territoire était assez vite limité, au bout d'une quinzaine de kilomètres, par celui des voisines, Lamafundi et Verecunda. À l'est la situation est similaire et le territoire de Mascula devait se trouver à une vingtaine de kilomètres. Au nord, sur environ 25 kilomètres, les recherches ont révélé un système de centuriations sans doute lié à la fondation de la colonie avec un parcellaire régulier témoignant d'une mise en valeur soignée. Au nord-ouest la plaine révèle des ruines nombreuses et donc une densité d'occupation importante. Au sud, il est plus difficile de situer la limite du territoire, selon Pierre Morizot il aurait pu aller jusqu'aux sources du Taga au nord du djebel Mahmel[o 34]. Le territoire de Timgad pouvait produire des céréales, des olives, productions auxquelles il faut ajouter de l'élevage et l'exploitation des massifs forestiers[o 35]. De nombreux vestiges d'huileries et d'établissements agricoles sont attestés sur le territoire de la cité, ainsi à Henchir Taga les prospections ont révélé un vaste bâtiment qui était entouré de 7 à 8 hectares de plantations alignées[o 36]. Toutes ces terres n'appartenaient pas à des particuliers. Au contraire, une superficie importante appartenait à l'empereur. Les domaines impériaux, répartis en au moins trois ensembles, étaient gérés par un ou plusieurs procurateur affranchi à qui il revenait de louer les terres et de les faire fructifier. La cité comptait environ 280 décurions qui devaient y posséder une superficie minimale, si l'on tient compte des propriétés des gens ordinaires et d'éventuelles possessions par des étrangers à la cité, on ne peut imaginer que le territoire était dominé par de nombreuses grandes propriétés : les habitants du territoire de Timgad n'étaient pas de gros exploitants. Toutefois, selon Pierre Morizot, des indices épigraphiques laissent à penser que quelques puissantes familles avaient réussi à accaparer les meilleures terres[o 37].

Le bastion du donatisme

Au IVe siècle, la cité se christianise. Si l'on a pu considérer que la réfection du capitole montre le maintien des traditions polythéistes et leur vivacité dans les années 360, la table de patronat d'Aelius Iulianus, ornée d'un chrisme montre clairement l'adhésion forte d'une partie au moins des notables les plus importants de la cité à la nouvelle religion[3]. La même constatation peut être faite à partir des noms des clercs qui figurent à la fin de l'inscription de l'album municipal. La construction, à la périphérie de la cité, de bâtiments religieux chrétiens, dont certains très vastes comme la basilique de l'ouest et ses dépendances, témoigne aussi de l'implantation de la religion nouvelle. La christianisation se fit cependant d'abord dans le contexte troublé d'une division entre chrétiens : Timgad constitua une des places fortes du schisme donatiste qui bouleversa la religion chrétienne en Afrique au IVe siècle. Si dès son origine le donatisme était fortement lié à la Numidie, Timgad se distingua surtout lorsque l'Église schismatique dut affronter une opposition de plus en plus forte de la part des catholiques et du pouvoir impérial. Dès 388, Optatus, l'évêque donatiste de Timgad, rallie des circoncellions et s'appuie sur eux, ainsi que sur la complicité du comte d'Afrique Gildon pour imposer ses vues et pour contrer l'empereur Flavius Honorius en 397[o 38]. Il est dix ans durant, selon Saint Augustin le gémissement de l'Afrique[o 39].

Cet évêque « chef de bande »[o 40] est finalement arrêté à la mort de Gildon en 398 et finit sa vie en prison. Lors de la conférence de Carthage de 411 figure deux évêques rivaux de Timgad, le catholique Faustinanus et le donatiste Gaudentius[o 38]. Mais, même après cette conférence, les donatistes de Timgad ne rendent pas les armes et vers 418 leur évêque Gaudentius s'enferme dans son église face au tribun Dulcitius, menace de s'immoler par le feu si on cherche à l'extraire de son église et polémique avec Augustin par courrier interposé[o 41].

Vandales

L'installation d'un royaume vandale en Afrique, après 429, fut le point de départ d'une série d'affrontements qui déterminèrent la fin de Timgad. L'Aurès fut occupé sans doute assez rapidement par les Vandales, et il semble que Genséric ait voulu se réserver la région. L'occupation fut cependant de courte durée. La région de l'Aurès fut attaquée par les Maures qui prirent possession du massif au plus tard en 484 : Timgad fut prise et évacuée afin qu'aucun ennemi ne puisse s'y installer; la reconquête maure se fit aux dépens des habitants de la ville et des Libyens romanisés du massif[o 42]. Il ne faut pas pour autant imaginer l'anéantissement radical de la ville et de toute activité : les murailles furent rasées et les habitants déportés selon Procope de Césarée, mais l'archéologie révèle que l'activité agricole se maintenait et que « dans la ville elle-même subsistait une vie précaire »[o 43]. Théodose II s’est résigné à signer et Valentinien III a confirmé le nouveau traité de partage en 442 qui était avantageux pour les Vandales[o 44]. Genséric reçoit une partie de la Numidie, dont Hippone. L’Empire romain se contente des régions pauvres de Numidie, dont Cirta[o 44]. Le régime de terre était contrôlé par le roi vandale, ce dernier accapare la terre des riches propriétaires africains romanisés et les charge d’impôts, ce que rapporte Procope, mais selon Victor de Vita[o 44], les riches étaient considérés libres. Ce qui est probable, selon Charles-André Julien[o 44]. Les Berbères romanisés ont mené le même train de vie antérieure. Après la conférence de 484, Maximus et Cardelus, appartenant au clergé de la ville voisine Diana dans la wilaya de Aïn Beida, ont été envoyés en exil par le roi Hunéric[o 45]. Après la mort de Genséric, ses successeurs avaient des difficultés face aux tribus locales[o 44]. L'économie et l’organisation sociale se trouvèrent en crise en Numidie lors du règne de Thrasamund, alors l’hérésie donatiste et la jacquerie en profitant des troubles durant le Ve siècle se soulèvent[o 44]. Thrasamund leur riposte fortement, les montagnards de l’Aurès se précipitent sur la ville de Timgad et renversent le pouvoir en place, la population abandonne la ville de Timgad[o 44]. Après la révolte, des royaumes berbères s'autoproclament, ce fut le cas de Masties qui s’est proclamé empereur entre les années 476 à 477[o 44]. Une inscription trouvée aux environs d’Arris fait mention de lui, selon Jérôme Carcopino[o 44]. Son règne dura une quarantaine d'années sur la région des Aurès[o 44].

Byzantins

La reconquête byzantine, à partir de 533, changea à nouveau la situation de la région. Les généraux de Justinien entreprirent la reconquête de l'Afrique, devant vaincre d'abord les Vandales puis les Maures révoltés, en particulier Iabdas, le chef des Maures de l'Aurès. C'est le patrice Solomon qui est chargé de mener une campagne contre lui, campagne qui nous est en partie connue grâce à Procope. La région de Timgad, que Procope décrit comme une ville détruite, semble avoir été une base de cette campagne[o 46]. Solomon pille les récoltes de Timgad et de Lambèse avant de défaire Iabdas[o 47]. Ce n'est toutefois que lors de sa seconde campagne, en 539, que Solomon laissa des traces claires de sa présence puisqu'il fit construire le fort byzantin toujours visible sur le site. Ce puissant fort faisait partie d'une opération de fortification plus vaste visant à garantir la région contre une nouvelle attaque des Maures, Procope de Césarée nous apprend en effet qu'outre Timgad, quatre autres villes furent fortifiées dans la région. Le grand nombre d'inscriptions latines tirées du forum de la ville pour servir comme matériau de construction dans le fort montre cependant que Timgad avait passé l'époque de sa splendeur, et que seule la forteresse comptait désormais vraiment. C'est sous ses murs que s'était réorganisée une vie urbaine. Il faut faire la part dans le récit de Procope des exagérations et des lieux communs, le terroir autour de Timgad semble toujours mis en valeur à cette époque[o 48]. Nous ne possédons ensuite que fort peu de sources sur l'histoire de la région, et la fin de la présence byzantine est difficile à préciser. Il est certain qu'une vie urbaine se maintint dans la région, et la présence d'un christianisme organisé et dynamique est bien visible : dans la région de Batna, des reliques furent consacrées vers 581 et en 645 la dédicace d'une chapelle est attestée à Timgad[o 49]. Le site ne semble pas avoir été immédiatement délaissé ensuite, mais l'histoire de son abandon complet ne peut actuellement pas être écrite faute de source historique ou archéologique[o 50]. Au regard des problématiques et des pratiques historiques et archéologiques actuelles, on ne peut que regretter la perte d'information que les techniques de fouilles, et les choix historiques des archéologues ont entrainé en négligeant cette période lors du dégagement de la ville : « Lorsque nous entrons aujourd'hui dans une maison, elle apparaît telle que l'architecte des Monuments historiques voulut qu'elle fût. C'est-à-dire vidée des couches tardives et des remaniements qui auraient pu témoigner d'un devenir, notons pour le présent cet effacement de toute une tranche du passé qui n'a pas été digne d'être conservée. Ce qui occulte la longue durée et réduit le passé à une image à laquelle on ne saurait se fier »[o 50] et il est impossible de décrire ce qu'était Timgad lors de la conquête musulmane du Maghreb.

Les institutions et les notables de la cité

Timgad est une colonie romaine avec ses institutions civiques reproduisant le système romain ; pendant sa fondation, la ville a dû recevoir une lex coloniae fixant ses institutions comme dans le cas de la lex Ursonensis[o 51] ; le règlement fixe la manière de fonctionnement des assemblées, des prêtrises et des magistratures de la cité ; plusieurs inscriptions retrouvées sur le site de Timgad ont permis de connaitre l'organisation des institutions. À l'intérieur de la curie, un album municipal contenant 68 membres de la municipalité est trouvé par Émile Masqueray, l’Album a été rapporté au Musée du Louvre, et un autre a été retrouvé par Edmond Duthoit, mais incomplet[o 52]. Les nombreuses inscriptions retrouvées dans la ville nous permettent de connaître assez bien le milieu dirigeant de la cité, les décurions et magistrats qui la dirigeaient. À cet égard Timgad a livré une inscription d'une richesse exceptionnelle : l'album des décurions, c'est-à-dire la liste hiérarchiquement organisée des membres de la curie à un moment donné : l'album de Timgad date du IVe siècle et permet d'observer le milieu des élites municipales à une époque tardive[5] - [o 53] - [o 54].

L'album municipal de Timgad, établi durant la seconde moitié du IVe siècle, compte une liste de 263 personnes, dont 55 noms incomplets[o 53]. Deux groupes d'élite pariassent les flamines perpétuels et les honorait, probablement, les deux forment la masse dirigeante de la ville[o 55].

Un autre document dit l'ordo de salutation, il a été découvert en 1940 par Charles Goudet au fort byzantin à Timgad, il fut gravé en 282 probablement à la mémoire de l'Empereur Carus, Il mesure 1 m et 29 cm de longueur et 39 cm de largeur et a une épaisseur de 28 cm[o 56].

Lors du règne de l’empereur Julien en 363, la liberté du culte était proclamée, les chrétiens rentraient dans la loi commune, ce que Leschi a indiqué à propos de l’ album de Timgad et ce qui a conduit après à la guerre civile en Numidie impliquant les chrétiens, les donatistes et les circoncellions[o 57].

L'ordo (conseil des décurions)

Timgad était appelée Respublica Thamugadensium[o 58] et son conseil des récurions avait le nom de splendidissimus ordo comme à l'exemple du Senat de Rome[o 59]. L'ordo de Timgad est parmi les mieux connus du monde romain en raison de la présence à Timgad d'un document exceptionnel, l'album municipal de Timgad, qui fut établi par l'Empereur Julien[o 60]. Cet album énumère les catégories des honoratis, y figure en premier les clarissimis, ensuite les perfectissimi (deux uniquement) et les sacerdotales (deux seulement)[o 61]. Les autres catégories d'honorati ne sont pas représentées dans la ville de Timgad[o 62]. Les noms ne diffèrent pas par rapport à la fonction ou à la confession, un religieux ou un païen peuvent avoir le même nom à Timgad[o 63] au IVe siècle.

Les honoratis ne siègent plus au sein de la curie ni dans les affaires de la ville; les décurions et les magistrats annuels sont les responsables des décisions et de l’exécution sur le plan local uniquement[o 64].

Les magistratures

Les magistrats annuels au Haut Empire et titulaires sont au nombre de sept, deux duumvirs, deux édiles, un curateur et deux questeurs[o 65].

Il semble que les titres ainsi que le nombre de questeurs, d’édiles et de duumvirs sont restés les mêmes jusqu'à l'arrivée des Vandales. Leur nombre est peu par rapport aux autres titres, il avait probablement moins d’honneur que les flaminats perpétuels[o 66].

Les duumvirs

Deux duumvirs sont mentionnés sur l'Album ayant le statut de Magistrat annuel[o 65]. Le nombre n’était pas important probablement à cause des lois qui interdisaient les dispenses des charges municipales aux egregii[o 67]. P. Iulius Liberalis, natif de Timgad, faisant partie de la tribu des Papiria, adapte du culte Impérial, il a exercé la fonction de questeur et de grand-prêtre dans la province Afrique puisqu'au temps de Sévère, la Numidie n’était plus rattachée à la province d'Afrique[o 10]. Il semble avoir eu un mandat de preafectuus jure dicumdo, a pu être de fois duumvirs ordinaire et ensuite, il a obtenu le poste de duumvirs quinquennal[o 10]. À la fin, il a reçu le titre de perpetuus flamine à Thysdrus et ensuite à Timgad, selon les inscriptions trouvées à Thamugadi[o 10]. P. Iulius Liberalis a édifié une fontaine à Timgad[o 10].

Édiles, questeurs et Le curateur

Deux édiles sont inscrits sur l'Album ayant le statut de Magistrat annuel[o 65]. Après la liste des magistrats annuels, il y a seulement deux édiles et deux questeurs, mais après la mention de la catégorie questeurs sur l'album, un seul est inscrit Vitillius Saturninus[o 68]. Les Pontifes et augures sont également des édiles, mais ils ont un rang moins important que les flamines[o 68].

Un curateur au Bas-Empire est nommé du nom Octavirus Sosinianus et en même temps, il est flamine et responsable de la rédaction de l’album[o 68].

Pontificat et augurat

Ces prêtrises typiquement romaines sont normales dans une colonie, toutefois à Timgad ces prêtres ne formaient pas un collège aussi nombreux qu'à Rome. L'album de Timgad montre qu'il y avait quatre pontifes et quatre augures dans la cité[o 68]. Il est possible que ces prêtrises aient été annuelles.

Flaminat

Le flamine à Timgad était chargé du culte impérial. Il était assisté d'une flaminique qui n'était pas nécessairement sa femme. Son titre de flamine perpétuel était conservé à vie après un an d'exercice effectif de la fonction. Si l'accession à la charge « était relativement indépendante du cursus des magistratures municipales »[o 69], il s'agissait de la plus haute dignité à Timgad et elle couronnait une grande notoriété et une forte honorabilité. Cela donnait aux titulaires de la charge une visibilité certaine, on en connaît donc un nombre important. Henriette Pavis d'Escurac en 1980 en a recensé 55, ainsi que 6 flaminiques[o 70]. Le coût de la charge et l'honorabilité qu'elle procurait explique sans doute que l'on retrouve parmi les flamines de Timgad, de manière récurrente, les membres de quelques grandes familles de la cité, les Flavii et les Caelii, les Annii, les Plotii, les Pompeii[o 71]. Cela explique aussi l'entrée d'un certain nombre de ces flamines dans l'ordre équestre (Pavis d'Escurac en recense sept[o 72]), sans qu'ils n'aient fait toutefois de véritable carrière. L'ascension sociale vers les ordres supérieurs de l'empire pouvait prendre plusieurs générations, on sait ainsi que la fille d'un flamine, Arminia Paulina épousa un sénateur puis le procurateur Caius Annius Flavianus[o 73].

Sous l'Haut-Empire, la somme honoraire du flaminat à Timgad était fixée à 10 000 sesterces[o 74], mais on attendait aussi d'eux des actes d'évergétisme au-delà de cette somme, comme la distribution de nourriture, des dons de jeux scéniques[o 75], l'érection de statues[o 76] pour les statues de Marc Aurèle et d'Antonin le Pieux par Marcus Caelius Saturninus ou les statues érigées au théâtre pour la famille de Caracalla par Pompeius Pudentianus ou la réalisation de constructions[o 77]. Pour cette raison et parce qu'ils appartenaient au sommet de l'aristocratie de Timgad, les flamines ont laissé une empreinte notable dans l'urbanisme de Timgad : temple du Génie de la colonie, marché de Sertius, fontaine monumentale du flamine Julius Liberalis[o 75]. Durant l'Antiquité tardive, la fonction a perdu de son caractère religieux pour devenir avant tout l'expression de la loyauté de la cité envers le pouvoir souverain, il y eut donc des flamines chrétiens comme le cas est attesté pour Aelius Iulianus[o 78]. À Timgad, il y avait des femmes chargées du culte impérial[o 79]. Manlia Pudentilla était flaminique et clarissime et certaines flaminiques appartiennent à des familles de chevaliers comme Flavia Procilla[o 79]. Cornelia Valentina Tucciana est flaminique et épouse d'un chevalier, elle a le titre honestae memoriae femina[o 79]. Enfin Iulia Vic, elle l’est aussi[o 79].

Les Augustales et l’ordo augustalium

Sans être à proprement parler des prêtres, les Augustales participaient à l'organisation du culte impérial dans la cité. Ils étaient souvent de riches affranchis et le statut d'Augustale leur donnait une dignité proche de celle de l'ordo des décurions à laquelle ils ne pouvaient pas prétendre. On ne connaît nominalement à Timgad qu'un Augustale, Valerius Carpus[6] - [o 78]. Les Augustales étaient organisés en un ordo augustalium qui fonctionnait comme un collège et possédait une caisse (arca augustalium). Les Augustales de Timgad ont ainsi financé la restauration du temple de Cérès[7].

Les curies

Les curies, qu'il ne faut pas confondre avec la curie, local accueillant le conseil des décurions, étaient des assemblées de citoyens de la cité qui avaient au départ un rôle électoral de section de vote sur le modèle des comices romains. Particulièrement bien connues en Afrique[o 80], elles eurent aussi un important rôle dans la sociabilité civique comme le montre le cas de la curie de Jupiter à Simitthus[8]. Si bien qu'on a pu parfois les considérer comme « des « clubs de plébéiens » assez fermés »[o 81], même si cela n'empêche pas qu'elles ont pu conserver un rôle politique. L'analyse de la liste des 52 membres de la curia Commodiana connus à Timgad vers 211 montre en effet une population appartenant plutôt aux couches moyennes et élevées de la société de Timgad[o 82]. La curia Commodiana avait été créée pour honorer l'empereur Commode. On connaît aussi à Timgad une curia Marcia qui doit remonter aux origines de la colonie[9].

Les collèges

Sans être à proprement parler des institutions officielles de la cité, les collèges participaient à la vie civique. Ils se plaçaient sous le patronage de grands personnages locaux et participaient aux fêtes de la cité. On connaît à Timgad le collège des Dendrophore[10].

Les patrons de la cité

Le légat D. Fonteius Frontinianus, qui était en poste à Lambèse de 160 à 162, a été coopté patron de Timgad[11] ; l'album municipal de Timgad mentionne l’existence de six patrons, cinq d'entre eux de rang sénatorial, durant la première moitié de l’année 363[o 83] - [12]. Le nombre des patrons s’expliquait possiblement du fait du choix des différents clans à l'intérieur de la curie et les clans pouvaient trouver un appui pour renforcer leur position locale[o 83].

Le site et ses monuments

Le forum

Entrée du forum.

Entrée du forum. Le forum.

Le forum. Les latrines du forum.

Les latrines du forum.

Le forum et le théâtre de Timgad sont situés au cœur du quadrilatère de la ville originale, où ils occupent plusieurs des îlots définis par la trame des rues orthogonales. La construction du forum fut financée par la cité. Sa construction commença sans doute peu de temps après la fondation de la ville. Le forum, de plan rectangulaire et bordé par quatre portiques délimitait un espace fermé, ordonné, accueillant de nombreuses activités, il formait le cœur politique et social de la cité. Il abritait la curie où se rassemblait l'ordre décurional ainsi qu'une basilique civile et un seul temple. Ce dernier, de taille assez modeste, est proche d'un des angles du forum et semble avoir été dédié à la Victoire. C'est un édifice tétrastyle, c'est-à-dire que la façade compte quatre colonnes, élevées sur un podium. Édifiée en 116-117, la curie est en forme rectangulaire avec trois baies[o 84], le fond est occupé par une estrade comprenant des sièges mobiles[o 84], sa salle était précédée d'un portique, revêtue de marbre et ornée de quatre statues dont une dédiée à la Concorde de l'ordo et une dédiée à la Victoire[o 85]. Élevée un peu plus tard, la basilique lui faisait face, occupant la façade orientale du forum. Une abside au nord donnait une axialité à cette vaste salle qui accueillait les activités judiciaires, une tribune occupait l'un des petits côtés et permettait aux juges de siéger. Le forum était décoré de nombreuses statues, au moins une trentaine, dont on a retrouvé les bases portant des inscriptions. Ce forum ne fut peut-être jamais achevé selon son plan original, puisque le Capitole ne fut pas intégré au forum, mais construit à l'extérieur des murailles originales : l'expansion de la ville avait conduit à reconsidérer son plan[o 86]

Le théâtre

Le théâtre vu depuis le quartier de Sertius.

Le théâtre vu depuis le quartier de Sertius. la cavea du théâtre.

la cavea du théâtre. Vue du site depuis le sommet du théâtre.

Vue du site depuis le sommet du théâtre. Le théâtre, les gradins.

Le théâtre, les gradins.

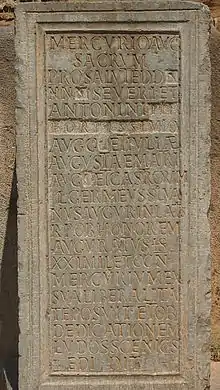

Le théâtre est le principal édifice de spectacle à Timgad où l'on n'a pas retrouvé trace d'un amphithéâtre, mais il a pu en exister un en bois à titre temporaire. Situé au sud du forum, au flanc d'une colline, le théâtre, avec une cavea de 63 mètres de diamètre, pouvait accueillir environ 3 500 personnes[o 87]. La base d'une statue de Mercure, élevée pour le salut des empereurs Septime Sévère et Caracalla y célébrait les jeux scéniques donnés par Lucius Germeus Silvanus, pour l'honneur de ses fonctions d'augure : à Timgad comme ailleurs la vie municipale n'était pas séparable des fêtes et spectacles, avec plus ou moins de fastes en fonction de l'évergétisme des notables.

Plusieurs fissures au sein du théâtre antique sont visibles[a 1]. Un nouveau théâtre a été construit pour accueillir le Festival international de musique de Timgad[a 1], entre le temple de Saturne et les grands thermes du nord et à l’extérieur de la frontière du site antique[a 2].

La cavea : le bloc de maçonnerie visible en haut au centre permet de situer la photographie suivante

La cavea : le bloc de maçonnerie visible en haut au centre permet de situer la photographie suivante La partie haute du mur postérieur de la cavea, deux fissures sont visibles dans la maçonnerie antique

La partie haute du mur postérieur de la cavea, deux fissures sont visibles dans la maçonnerie antique

Le temple de Cérès

Le temple de Cérès se trouvait à proximité du théâtre. Entre 139 et 161, sa restauration intégrale a été financée par l'ordo augustalium[7], composé des flamines, dont Valerius Carpus qui était influent et faisait partie des flamines responsable de l'organisation du culte impérial à Timgad et P. Actius Silvanus adepte du culte Cérès[o 88]. L'argent de la restauration du temple venait de la caisse du collège; les adeptes du temple, les Augustales ne dépendaient pas de la caisse publique municipale[o 89].

La bibliothèque

Maquette de la bibliothèque au Museo della civiltà romana à Rome.

Maquette de la bibliothèque au Museo della civiltà romana à Rome. Entrée de la bibliothèque.

Entrée de la bibliothèque. La bibliothèque.

La bibliothèque.

Les fouilles de Timgad ont révélé un bâtiment relativement inhabituel qui n’a été identifié comme une bibliothèque publique qu’en 1906 grâce à la découverte d’une inscription latine[o 90]. Le texte de l’inscription précise qu'au IIIe siècle sans doute[o 91], mais Paul Corbier considère que la datation est inconnue[o 92]. Le sénateur Marcus Iulius Quintianus Flavius Rogatianus avait légué par testament 400 000 sesterces à la cité pour la construction d’une bibliothèque[13]. La cité fit construire la bibliothèque et honora le généreux donateur d’une statue honorifique.

La bibliothèque était organisée autour d'un portique à trois côtés ouvrant largement sur la rue. Face à la rue, au fond du portique, une grande salle semi-circulaire en abside était aménagée avec des niches destinées à accueillir les ouvrages. De part et d'autre six salles annexes donnaient sur le portique[i 1]. On a tenté d’estimer le nombre de volumes qu’elle pouvait accueillir : ainsi on a pu estimer que sa salle principale pouvait accueillir seize armaria (armoire de bibliothèque) et donc peut-être 6 800 volumes ; avec les six pièces secondaires, le total des ouvrages est estimé entre 16 000 et 28 000. Ces chiffres sont toutefois très contestables, car la bibliothèque pouvait aussi accueillir des archives et que les calculs sur lesquels ils reposent sont très spéculatifs[o 93]. Elle est située au cœur de la ville, signe de l’importance qu’elle avait dans la culture urbaine.

Le temple du Génie de la colonie

La dédicace de ce temple a été retrouvée lors des fouilles de 1959, en réemploi dans une petite placette aménagée à l'époque byzantine autour d'une fontaine [o 94] - [14]. Le temple a été payé par des membres d'une des grandes familles de Timgad, Marcus Publicius Candidus et son frère Caius Publicius Veranus. Ce don est la conséquence de l'accession de Candidus à la charge de flamine perpétuel, la plus haute dignité à Timgad. Outre la somme honoraire de 10 000 sesterces payés par Candidus, son frère a ajouté une pollicitation de 20 000 sesterces. Finalement le coût du temple fut, avec sa statue, de 64 500 sesterces. Cet acte d'évergétisme et cette dépense attestent de la prospérité de Timgad lors de la construction du temple[o 95]. La dédicace fut faite par un légat de la IIIe légion Auguste. Son nom fut ensuite martelé, en raison d'une damnatio memoriae. Il s'agissait vraisemblablement de Marcus Lucceius Torquatus[15] - [o 96], ce qui date la dédicace du temple de 169[o 97].

Les ruines du temple ont pu être identifiées grâce à d'autres inscriptions[o 98]. Il est situé à la sortie occidentale de la ville, face au marché de Sertius. Une cour précédait le sanctuaire en donnant sur le decumanus par une façade à trois entrée. Un mur délimitait cet espace de forme trapézoïdale d'une dimension de 32 m sur 12 m. Trois des côtés étaient occupés par un portique comptant 17 colonnes. Derrière l'autel se trouvait le temple proprement dit. Sa cella de 12,5 m par 7,5 m. s'ouvrait sur un fronton tétrastyle d'ordre corinthien et était précédée d'un escalier à 16 marches[o 99]. La construction du temple correspond aussi à un moment d'extension de Timgad hors de l'enceinte initiale de la colonie[o 100].

Le Capitole

Ruines du capitole.

Ruines du capitole. Côté ouest du Capitole. En arrière-plan, le théâtre.

Côté ouest du Capitole. En arrière-plan, le théâtre.

Le capitole, qui abritait la triade religieuse essentielle de la religion romaine traditionnelle, était en théorie un des éléments essentiels de toute fondation urbaine. Au Ier siècle av. J.-C. les écrits de Vitruve sur l’urbanisme[o 101], se référant à une vieille tradition, celle de la science des haruspices, et faisant ainsi un écho à Servius[o 102], conseillent de placer les sanctuaires de Jupiter, Junon et Minerve au lieu le plus élevé, d’où l’on peut découvrir le plus de murailles. Mais si des villes africaines comme Cuicul et Thugga présentent un capitole en position centrale (au moins initialement pour Cuicul), celui de Timgad est dans une position plus surprenante. Il est en effet éloigné du forum et même de l’alignement du plan orthonormé initial et ne se trouve même pas sur un sommet de colline. En fait c’est surtout sa taille, sa monumentalité exceptionnelle qui le distinguait et le rendait visible à tous. Cet emplacement étrange avait cependant le mérite de le mettre particulièrement en valeur pour qui venait de Lambèse. Construit au IIe siècle, il fut restauré au IVe.

Comment expliquer cette position excentrée ? Il faut penser qu’il était prévu en fait au départ au sein du forum dans le tracé initial de la ville, mais le forum ne fut jamais réellement achevé, et le capitole finalement construit en bien plus grand et en position décentrée, signe d’une modification radicale de la notion d’espace urbain et peut-être d’un changement dans les relations entre les citoyens et le pouvoir : la ville avait grandi, son espace était perçu différemment et fut symboliquement réorganisé par cette construction massive[o 103]. De plus, le décentrement du capitole de Timgad n’est pas si exceptionnel du point de vue chronologique : la majorité des capitoles africains sont de date relativement tardive. Enfin, si la date exacte de sa construction autour du IIe siècle nous échappe (peut-être l'époque sévérienne[o 104], sa réfection au IVe siècle nous est mieux connue. C'est sous le règne commun de Valentinien Ier et Valens, entre 364 et 367 qu'Aelius Iulianus finança la restauration des portiques[16]. Selon Paul-Albert Février, cette restauration pourrait témoigner, cinquante ans après la conversion de Constantin, et dans une ville bien christianisée, de la vitalité conservée du polythéisme traditionnel[o 105]. Toutefois Claude Lepelley a récusé cette interprétation, le responsable de l'opération, Aelius Iulianus était curateur de la cité et chrétien[o 106] - [N 1] - [17] et la restauration concernait la place à portique et non l'édifice cultuel proprement dit. Par sa monumentalité et sa superficie - supérieur à celle du forum - la place à portique du Capitole constituait un « second forum » dans la ville. Ses portiques étaient donc vus, à l'époque d'Aelius « comme des monuments publics appartenant au patrimoine monumental de la cité, sans référence à la fonction religieuse de ces édifices »[o 104].

L'Arc de triomphe

L'arc dit de Trajan à l'extrémité du decumanus.

L'arc dit de Trajan à l'extrémité du decumanus. Arc dit de Trajan vu depuis le marché de Sertius.

Arc dit de Trajan vu depuis le marché de Sertius. Arc dit de Trajan.

Arc dit de Trajan.

La large avenue qui passe devant le capitole aboutit au nord à l'arc de triomphe érigé à l'entrée ouest du decumanus maximus. Peu avant la fin du IIe siècle, la porte utilitaire fut remplacée par un arc de triomphe appelé abusivement « arc de Trajan »[o 107] qui, avec un minimum de restauration, nous est parvenu presque intact.

La large baie centrale de six mètres de haut permettait le passage des véhicules qui ont laissé de profondes ornières sur les dalles de la voie. Aux piétons étaient réservées les deux baies latérales, de trois mètres soixante-quinze de haut. Au-dessus de ces dernières, sur les deux faces maitresses, sont creusées des niches rectangulaires ornées de colonnettes destinées à recevoir des statues, dominées par des voûtes en arceau assises sur des colonnes corinthiennes détachées. Quatre colonnes montées sur piédestal pour chaque face principale. L'ensemble était couronné au faîte de l'édifice d'un groupe comprenant sans doute un char.

D'autres reliefs furent ajoutés par la suite à la base de la face est: les statues de Mars et de la déesse de la Concorde, érigées sous le règne de Septime Sévère (193-211) par un certain L. Licinius Optatianus en reconnaissance de son élection au flaminat perpétuel de la colonie[18].

Plotius Faustus Sertius

Plotius Faustus Sertius était un riche personnage de rang équestre[o 108].

Sa famille était liée à un chevalier romain, fils de vétéran, ainsi qu'à la famille des Flavii qui entrèrent au sénat. Il fut flamine perpétuel de la cité. Sa richesse, ainsi que celle de sa femme, provenait des terres qu’il possédait sur le territoire de la colonie, mais aussi d’autres revenus comme la location de boutiques[o 109].

Divers indices épigraphiques et archéologiques permettent de cerner les biens fonciers de Sertius et de sa femme : une dédicace fait en effet allusion à cette dernière sur une inscription trouvée dans la vallée de l’oued Taga[o 110]. De même, à une soixantaine de kilomètres de Timgad, dans le massif de l’Aurès, on a retrouvé une mosaïque portant les mêmes motifs que ceux de la maison de Sertius, indice d’une de ses propriétés et de l’influence du personnage[o 111].

Marché de Sertius

Plotius et sa femme financèrent à l’époque des Sévères la construction d’un marché situé à l’ouest de la ville originelle, non loin de sa maison[19]. La ville possédait sans doute déjà un marché, appelé aujourd'hui marché de l’est il se trouvait près du forum et s’étendait sur deux cours semi-circulaires. Sans doute s’était-il avéré insuffisant avec la croissance de la ville. Le marché payé par Sertius fait face au temple du Génie de la colonie, c’est une place oblongue, bordée de portiques, disposant des aménagements nécessaires pour accueillir les étals des marchands, et se terminant par une abside. Le marché possédait une ouverture qui donnait sur des thermes. Ceux-ci sont souvent considérés comme une annexe du marché, mais leur construction n’est pas nécessairement liée à la même opération immobilière et leur rapport avec les constructions voisines n'est pas claire[o 112]. Par la suite, un autre petit marché, sans doute destiné au commerce de vêtement[20], fut construit dans le quartier. Construire un marché était un acte d’évergétisme important, mais ce don fait à la cité était sans doute aussi un « cadeau intéressé »[o 113] : contemporain de la construction de sa maison, il en constitue sans doute la contrepartie : l’acte d’évergétisme répondant à l’appropriation privée d’une partie importante du sol public : derrière le don de Sertius se cache une fructueuse opération immobilière tandis que son marché proclamait sa générosité et sa libéralité envers sa cité.

Le quartier ouest de Timgad illustre donc bien, à travers le dossier de Sertius, l’impact de la richesse des notables municipaux sur la ville tant par l’évergétisme qu’à travers des investissements plus intéressés – boutiques – ou destinés à leur procurer un cadre de vie dont le faste correspondait à leur dignitas.

Le quartier de Sertius

Avec le développement de la ville et son extension à l’ouest, la muraille originelle s’est retrouvée en position centrale dans cette partie de l’agglomération, elle est devenue inutile dans un espace disponible, intéressant et sans doute convoité. La disparition de la muraille au profit du bâti se fit cependant au bénéfice d’habitants fortunés et donna lieu à d’importantes « opérations immobilières » ainsi que l'a montré Jean Lassus[o 114].Le nouveau quartier n’est pas en effet occupé en continuité avec la trame originelle de la ville : les rues existantes ne sont pas prolongées sur l’espace libéré, celui-ci au contraire est occupé par les constructions de très riches personnages qui s’approprient ainsi une bande de terrain large de 22 mètres. L’extension de la ville s’accompagne donc d’une « différenciation sociale des quartiers »[o 115] :l’espace pris sur la muraille permet de s’affranchir des contraintes des îlots du plan initial, d’une taille de 400 mètres carrés environ. Ce réaménagement ne put se faire sans un ensemble de mesures légales : le lieu appartenait au sol public de la cité, son aliénation exigeait au moins un décret de l’ordre des décurions, et dans le cas d’une muraille, res sacra, une décision impériale[21] - [o 116].

Il est vrai cependant que l’usurpation de terrains publics par des constructions privées n’était pas rare dans les cités antiques et que le pouvoir romain a dû à plusieurs reprises intervenir contre de tels cas : derrière les maisons construites à cet endroit, il faut donc imaginer un ensemble de démarches, et sans doute de pots-de-vin[o 117]. La documentation épigraphique disponible nous permet de connaître un peu plus précisément ce contexte immobilier à travers la personne de Marcus Plautius Faustus, dit Sertius qui se fit construire une maison sur l’emplacement de la muraille.

Maison de Marcus Plotius Faustus Sertius

La maison de Sertius fut construite sur le tracé de la muraille. De plan rectangulaire, mesurant 62 mètres sur 36,5 mètres, elle occupe une surface de 2 263 m2, c’est une des demeures les plus luxueuses de Timgad. Son accès principal, précédé d’un petit portique, et qui comptait peut-être à l’origine une entrée tripartite, donne sur le cardo maximus. Le plan présente la succession classique d’un vestibule et de péristyles qui donnent sur des pièces de réception. Le vestibule, dallé, possédait une colonnade centrale, il donnait sur un premier péristyle qui ouvrait lui-même sur une vaste pièce, sans doute une salle à manger (triclinium). Le second péristyle abrite un bassin aux aménagements complexes : deux réservoirs superposés sont reliés par deux ouvertures. Des vases fixés horizontalement y étaient destinés à fournir un abri à des poissons et vraisemblablement à les recueillir frais : il s’agit donc d’un vivier. Une salle avec une antichambre à deux colonnes donnait sur le péristyle, il s’agit sans doute à nouveau d’un triclinium, une salle à manger[o 118]. Les bassins avaient une fonction à la fois esthétique et économique : les poissons élevés pouvaient être utilisés pour les repas du maître. Produits rares, luxueux, ils attestaient de l’aisance de Sertius et permettaient de montrer son faste à ses invités. Le second péristyle est toutefois un espace sans doute plus intime que le premier : « d’un côté accueil, réception, ostentation, de l’autre vie plus retirée »[o 119]. La maison de Faustus possédait aussi des thermes privés. Ceux-ci se trouvaient près de son entrée – ils ouvraient sur le premier péristyle - et avaient aussi leur propre accès sur la rue. Les accès des thermes montrent que Sertius pouvait les ouvrir à des personnes extérieures à sa maison, amis, clients, voisins. Les thermes possédaient un frigidarium de 35 mètres carrés et un ensemble balnéaire d’environ 150 mètres carrés comptant quatre salles chauffées. On y avait placé les statues en marbre d’Esculape et d’Hygie, divinités de la santé couramment associées aux bains. Une inscription figurant sur la base d’une des statues et nommant un Faustus et une Valentina[o 120] - [N 2] permet à la fois l’attribution de la maison à Marcus Plotius Faustus Sertius et à sa femme Cornelia Valentina Tucciana Sertia et sa datation. Construites sous les Sévères la maison de Sertius illustre un moment clé dans l’évolution du plan de Timgad ainsi qu’ « un des tout premiers exemples datés de bains privés urbains d’époque impériale »[o 121]. Des boutiques étaient adossées à la maison.

Le temple de la Dea Patria et l'Aqua septimiana felix

L'Aqua Septimiana Felix était une source à proximité de Timgad qui alimentait en eau une piscine autour de laquelle fut construit un important sanctuaire. Le sanctuaire a été construit au IIe siècle à 300 mètres au sud de la ville, le long d'un axe nord-sud. Une allée à colonnades reliait le sanctuaire à la ville et notamment aux thermes du sud. Avec plus de 150 mètres de long et 44 mètres de large, c'est le plus grand édifice religieux de l'Afrique romaine[o 122].

Il reçut un aménagement somptueux sous les Sévères. Trois temples étaient construits au fond du sanctuaire. Le plus grand de ces lieux de culte occupait la place médiane et était dédié à la Dea Patria, c'est-à-dire à la déesse de l'Afrique reconnaissable à sa coiffe faite d'une dépouille d'éléphant (proboscis). Décoré de marbres blancs et verts, de mosaïques, le temple faisait 7,5 mètres sur 9,8. Une large banquette au fond de la cella devait accueillir les statues de culte.

De part et d’autre se trouvait un temple plus petit (5,1 par 7,1 mètres). Celui de l'ouest était dédié à Esculape tandis que celui de l'est a sans doute été dédié à Sarapis, si l'on en croit les objets de culte retrouvés lors des fouilles. L'association de l'Afrique à Esculape et Sarapis est unique, placée sous le signe de la fertilité, de l'abondance et de la santé, le sanctuaire célébrait les eaux bienfaisantes en association avec le culte impérial. Les trois temples, assez petits, étaient érigés sur une terrasse qui surplombait une vaste piscine de 27 mètres sur 7. Entièrement revêtue de marbre, elle était bordée d'une balustrade en bronze. Le sanctuaire était entouré de portiques peints (viridarium). Leur prolongement donnait sur une vaste place dallée en direction de la ville et de ses thermes.

Quatre inscriptions identiques datent ces aménagements somptueux de 213[o 123]. Elles illustrent les dons que les notables de Timgad consacrèrent au sanctuaire, sans doute dès le début de sa construction. Des inscriptions découvertes dans le sanctuaire, mais dont la publication est encore incomplète, témoignent des dons de Publius Flavius Pudens Pomponianus, sénateur romain originaire de Timgad, et de sa famille. Sa mère notamment y consacra, avec d'autres habitants de Timgad, une défense d'éléphant au Genius patriae (Génie de la patrie)[N 3] - [o 124] - [22]. Cette implication des puissants notables de la ville dans le sanctuaire montre son rôle important : il contribuait sans doute en partie à définir l'identité de Timgad, comme le montrent les dédicaces au Génie de la Patrie ou à la déesse de la Patrie, mais aussi l'inscription du forum qui célèbre Flavius Pudens Pomponianus et qui compare son éloquence à une source et rappelle que Timgad est située vers une source : il s'agit d'une allusion à l'Aqua Septimiana où Flavius et sa famille s'étaient illustrés par de nombreux dons[23], le rapprochement a été fait par L. Leschi[o 123]. La déesse Africa du sanctuaire était aussi célébrée sur des céramiques produites à Timgad[o 123] - [N 4].

Si le sanctuaire connu son apogée à l'époque des Sévères, peut-être en relation avec le voyage africain de Septime Sévère[o 125], on peut penser que le culte de la source remontait à l'époque préromaine et témoigne d'une survivance de la religiosité locale au sein de la vie de la colonie romaine, « il s'agit évidemment d'une source miraculeuse ancienne, dont les Romains ont capté les pouvoirs, en installant autour d'elle un temple comportant des statues des divinités romaines guérisseuses. »[o 125]. À la fin de l'antiquité, le sanctuaire fut recouvert par la forteresse byzantine. Découvert et dégagé lors des fouilles de cette forteresse, le sanctuaire de l'Aqua Septimiana Felix n'a pas été l'objet d'une publication particulière et nombre de découvertes qui y ont été faites sont encore inédites[o 123] - [o 126] - [o 127].

Les thermes

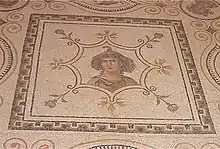

Les thermes romains étaient un des lieux essentiels de la vie quotidienne dans l'Empire romain, un symbole et un facteur de romanisation. Pour les habitants d'une cité, les thermes sont vus comme quelque chose d'indispensable, une des commodités nécessaires que la ville doit procurer à ses habitants, un signe et un instrument de civilisation et de bien-être. À Timgad, sur une dalle du forum, une inscription célèbre résume bien cette conception de la vie urbaine : « Venari, lavari, ludere, ridere, occ est vivere » (chasser, aller au bain, jouer, rire, ça, c’est vivre). Les thermes sont donc un lieu de sociabilité fondamental qui construit l'identité civique et municipale en même temps qu'ils rendent manifeste les principes de la cité antique : nus et partageant le même bain, les citoyens se côtoient de manière indifférenciée : les bains sont souvent peu chers, et occasionnellement gratuits. Leur décoration et leur entretien sont aussi l'occasion d'acte d'évergétisme. Toutefois à partir du IIe siècle, on assiste au développement de bains privés, construits dans les plus riches demeures, développement qui s'accroit durant l'Antiquité tardive. On peut voir dans cette évolution à la fois le souci d'une plus grande intimité et la recherche d'une distance sociale : le notable se distingue désormais du commun et peu recevoir ses intimes dans le cadre choisi de ses bains personnels. Par le vaste dégagement dont elle a fait l'objet, Timgad offre une image quasiment unique de la place des bains dans la cité, même si tous les bains dégagés n'ont pas nécessairement été en service de manière simultanée et si leurs fouilles ont été souvent - au regard des critères actuels - trop rapidement conduites : les stratigraphies manquent, les plans ne sont pas toujours sûrs. Il n'en reste pas moins que l'importance et la diversité de l'équipement balnéaire ressortent et que, de ce point de vue, Timgad peut rivaliser avec une ville comme Ostie. Les bains de Timgad offrent donc une image remarquable de la prospérité de l'Afrique romaine et de son insertion dans la communauté culturelle que formait la Méditerranée antique. Les thermes de Timgad ont fourni un nombre important de mosaïques : 85 sur les 235 de l'inventaire fait par Suzanne Germain Warot en 1969. Sur les quatorze thermes recensés dans son étude, douze avaient conservé au moins en partie leur pavement. Le décor y est essentiellement géométrique agrémenté parfois de tableaux comme la représentation de Neptune pour les grands thermes est ou la représentation de Jupiter pour les thermes des Philadelphes. Les salles annexes de ces thermes pouvaient aussi avoir des décors non négligeables[o 128].

La "masse" des Grands Thermes du Nord à l'entrée du site.

La "masse" des Grands Thermes du Nord à l'entrée du site. Le frigidarium des Grands Thermes du Nord.

Le frigidarium des Grands Thermes du Nord. Les Grands Thermes du Sud à droite et en arrière-plan le Fort Byzantin.

Les Grands Thermes du Sud à droite et en arrière-plan le Fort Byzantin.

Le catalogue des thermes de Timgad a été dressé par Yvon Thébert dans son étude sur les thermes romains d'Afrique du Nord (pl.XCIX-CXVII)[o 129] qui fournit pour chacun d'entre eux l'état des connaissances et une interprétation archéologique.

- Thermes publics : grands bâtiments

- grands thermes nord : bien que mal connu ces thermes sont de plan symétrique et couvraient une surface respectable, le frigidarium représentant à lui seul 400 m2 soit presque la surface de thermes de quartiers. La date de construction est mal connue, mais correspond peut-être à l'époque des Sévères.

- thermes des Filadelphes : ce bâtiment thermal de dimension moyenne se trouve dans les faubourgs de la ville, ce qui indique une date de construction postérieure à la fin du IIe siècle. Il tire son nom d'une inscription sur mosaïque proclamant : « vivent les Filadelphes ». Il semble qu'il faille reconnaître dans ces derniers une association, peut-être de notables, qui était liée aux bains, sans qu'il faille imaginer que ces bains leur étaient réservés.

- grands thermes sud : de dimension moyenne (1 800 m2 et un grand hémicycle) et de plan circulaire ils se situaient à l'extérieur de la muraille originelle, ce qui indique qu'ils ne furent pas construits au début du IIe siècle. Ils furent agrandis en 198 et reçurent des statues sous le règne de Gallien. Une inscription signale encore leur rénovation au Bas-Empire grâce à l'argent des décurions et aux efforts de la population (CIL VIII, 2342). C'est aussi à cette époque qu'on y plaça une statue du génie de la cité. Ils semblent avoir été encore en usage au Ve siècle. Ils recevaient leur eau depuis l'Aqua Septimiana.

- Thermes publics : thermes de quartiers

- grands thermes est : malgré leur nom leur superficie qui semble inférieure à 1 000 m2 les places dans la catégorie des thermes moyens ou petits. Une palestre peut avoir complété les salles proprement balnéaires. Agrandis en 167, ces thermes furent donc construits dans la première moitié du IIe siècle, ils figurent donc parmi les plus anciens de la ville.

- petits thermes nord : Ces petits thermes de quartiers (environ 500 m2) témoignent d'une utilisation tardive, au IVe siècle et peut-être même jusqu'au VIe.

- petits thermes est : ce sont des thermes de quartiers d'une surface proche de celle des précédents.

- petits thermes du centre : dépourvus de palestre et organisés autour de quatre salles chauffées ces thermes de quartiers, vraisemblablement construits au IIe siècle, furent décorés par une mosaïque des saisons, peut-être vers la fin du IIIe siècle.

- petits thermes nord-est : eux aussi dépourvus de palestre, ces thermes de quartiers (650 m2) empiétaient sur la voirie originelle de la cité, ce qui implique une date de construction assez tardive.

- thermes nord-ouest : situés vers la porte de Lambèse, ils sont peut-être contemporains du développement du quartier, dans les années 160. Il s'agit en fait de deux petits thermes de quartiers accolés pour partager les salles de services.

- thermes du marché de Sertius : ils voisinaient le marché, et une porte donnait directement de la palestre sur le marché, si bien qu'on a souvent considéré qu'ils appartenaient à la même opération immobilière. Cela n'est pas cependant sûr. De dimension moyenne (un peu plus de 1 000 m2) il semble qu'ils aient été aussi liés à une grande demeure privée, celle de leur propriétaire ?

- thermes du Capitole : dépourvus de palestre, ils présentent une superficie typique de la catégorie (environ 500 m2).

- petits thermes sud : ces thermes de quartier de faible superficie ne comptaient que trois pièces chauffées.

- thermes du faubourg nord-est : très mal connus, il est difficile de préciser leur plan et leur taille.

- Bains privés :

- thermes de la maison de l'insula 17

- thermes de la maison de l'insula 22

- thermes de la maison de Lucius Iulius Ianuarius : ces bains privés d'environ 100 m2 empiétaient sur la voirie originelle ce qui les place à une date assez basse. Le nom du propriétaire de la maison est connu par une inscription élevée par son gendre et destinée à servir de base à une statue d'Esculape et Hygie dans les bains.

- thermes de la maison du triomphe de Vénus

- thermes de la maison de la piscina : ils appartenaient à une grande demeure qui occupait l'espace de deux insulae originelles.

- thermes de la maison de l'insula 69

- thermes de la maison de Sertius : deux inscriptions dédiées à Esculape et Hygie et appartenant à ces bains ont permis un rapprochement avec la personne de Marcus Plotius Faustus Sertius et de sa femme Cornelia Valentina Tucciana Sertia qui vécurent sous les Sévères et payèrent un marché à la ville. Cela permet de dater cette grande maison de 2 300 m2 et prouve que les bains furent inclus dans le plan d'origine. Il s'agit d'un des premiers bains privés connus en ville en Afrique.

- thermes de la maison à l'ouest des thermes des Filadelphes : ces thermes appartenaient à une vaste demeure de 2 500 m2 construite dans les faubourgs à partir de la fusion de deux demeures plus modestes.

- thermes de la maison au sud de la porte de Lambèse

- thermes de la maison près du marché aux vêtements

- thermes de la maison au nord du Capitole

- thermes ouest

- « bains de l'usine de céramique » : ces thermes étaient situés à proximité d'un grand atelier de potiers et furent associés au départ par les archéologues à cet établissement artisanal, il semble en fait qu'ils dépendaient d'une demeure privée ordinaire.

- Autres bains :

- thermes de la cathédrale donatiste : ce groupe thermal était associé à un vaste ensemble religieux et jouxtait un baptistère. D'époque tardive, il comptait deux pièces chauffées.

- thermes de la forteresse byzantine : ces bains militaires, construits vers 539 furent remaniés par la suite. Ils couvraient environ 200 m2.

L'habitat individuel

Malgré l'ampleur des dégagements, l'habitat individuel n'est pas à Timgad aussi bien connu qu'on pourrait l'espérer[o 130] - [N 5] - [N 6] :les fouilles initiales ont été peu soucieuses de protéger les divers états du bâti, d'observer la stratigraphie. Néanmoins des distinctions peuvent être faites. On peut ainsi opposer le quartier de la ville initiale et les faubourgs. Dans le premier l'habitat est resté très fortement contraint par le découpage des parcelles effectué lors de la fondation de la colonie, ces 132 îlots de 400 m2 ont en effet rarement été l'objet de regroupement. Les plus grandes de ces maisons, qui occupent un îlot, exceptionnellement deux comme pour la maison s'étendant sur les insulae 73 et 82, n'ont qu'une cour à portique et rarement un vrai péristyle, on trouve couramment 2 à 4 maisons par îlot[o 131]. Malgré cette contrainte foncière, l'aristocratie de la cité n'abandonna pas complètement le centre-ville, une inscription[24] laissée par le flamine perpétuel Corfidius nous apprend qu'il avait acheté une maison « rendue triste depuis longtemps déjà par son état de ruines informes » et l'avait rebâtie « plus heureusement qu'elle n'avait été fondée pour lui-même et la joyeuse postérité des Corfidii »[o 131]. De même L. Iulius Ianuarius possédait une maison occupant tout un îlot et équipée de bains privés[25] - [o 132].

Demeures de l'aristocratie

Toutefois les plus grandes demeures de l'aristocratie de Timgad ne se trouvent qu'en dehors du périmètre originel, sur l'ancienne limite même pour la maison de Sertius et la maison dite de l'Hermaphrodite, toutes deux de près de 2 200 mètres carrés, superficie considérable et pourtant dépassée par une grande demeure du quartier nord, voisine des thermes de Philadelphes, aux limites de la plus grande extension de la ville et occupant 2 500 mètres carrés[o 131]. Ces superficies ne renvoient toutefois pas nécessairement à l'espace habité : les grandes demeures intégraient des boutiques qui pouvaient être louées, des espaces de service, autant de surface qui n'était pas occupée par l'habitat du maître, celui-ci toutefois pouvait se développer à l'étage, mais nous en ignorons alors tout[o 133].

Corfidius Crementius, prêtre de haut rang et adepte du culte impérial, était le propriétaire de la maison des jardins[o 22]. Les sols de sa maison sont dépourvus de mosaïque, mais dallés. Sa demeure est située au cœur de la cité[o 22]. À l'angle ouest de sa maison et en annexe à son vestibule, un édicule à usage de latrines dont constate l'empiétement sur le petit cardo que desservait sa maison, très symétrique et axiale, à laquelle les bacs aux contours sinueux ornent la cour centrale et ont donné son nom la maison des jardins[o 22]. À proximité de l’Arc de Trajan (Timgad), la maison de la Piscina, on entre par la voie cardinale, on accède au salon qui comprend des mosaïques florales avec des motifs en forme de cœur d'acanthes roses[o 22]. La maison de Pompéien dont le propriétaire, était Plotius Sertius, ce dernier avait offert un beau marché à ses concitoyens. Il a choisi le côté sud-est de la ville pour construire une maison de 2 600 m◊, le vestibule est dallé contenant quatre piliers et avec accès aux bains[o 22].

Décoration

La décoration interne peut aussi aider à distinguer différents quartiers. Ainsi l'étude des mosaïques a révélé que toutes les maisons de la partie du decumanus entre le forum et la porte de Mascula étaient décorées, zone qui contraste avec l'ouest du decumanus, bien moins décoré. Les faubourgs présentent aussi quelques grandes maisons richement décorées, en particulier entre le Capitole et l'avenue de Lambèse. Ainsi se dessineraient des quartiers résidentiels aisés : le cardo nord, le decumanus est, la porte sud, le faubourg ouest, le quartier nord-est en revanche où les ruines n'ont pas livrées de mosaïques devait être plus modeste[o 134]. Ce quartier nord-est regroupait dix-sept des vingt-deux établissements de Timgad ayant une activité textile, pour une production qui n'était probablement pas destinée uniquement à la cité[o 135].

Société urbaine

Il serait néanmoins impropre de penser que l'échelle sociale était uniquement reproduite dans la trame des quartiers : les riches maisons de l'aristocratie abritaient les esclaves du maître, et leurs boutiques étaient louées à des gens modestes, parfois pauvres. Il n'en reste pas moins qu'à Timgad l'essor de la ville s'est accompagné « d'une différenciation sociale des quartiers »[o 115]. La demeure est un enjeu fondamental pour les aristocraties des cités, à Timgad, comme dans la plupart des cités de l'empire au IIe siècle, l'atrium a été remplacé par un péristyle. On y accède par un vestibule et il donne sur des espaces de réception : triclinium, oecus. Le faste du propriétaire peut s'exprimer en fonction de ses moyens et de l'espace disponible : les deux péristyles de la maison de Sertius, l'antichambre à colonnes du second, leurs ornements par des viviers renvoient aux pratiques de la grande aristocratie romaine[o 136]. Les mosaïques, les fresques, l'ameublement participent aussi de la construction d'un cadre propre à montrer la puissance du propriétaire et à fonder, comme on l'a vu avec la demeure de Corfidius, un ancrage dynastique au sein des notables de la cité. On a noté, au demeurant, un souci des propriétaires de conserver les décors, au moins pour ce qui est des mosaïques[o 137]. Les thermes privés, ceux de la maison de Sertius sont parmi les plus anciens, permettent aussi de recevoir clients et amis, ou peuvent être ouverts moyennant une somme modique aux habitants du quartier, mais ils permettent aussi au maître de maison de prendre son bain dans un cadre intime, dispositif reflétant « le besoin aristocratique de se tenir à l'écart de la foule et une nouvelle façon d'appréhender son corps caractérisée par l'affirmation de la pudeur »[o 138].

Les bâtiments chrétiens

Comme dans la plupart des villes antiques d’Afrique, les bâtiments chrétiens se trouvent surtout à la périphérie de l'agglomération en raison de leur caractère tardif, mais aussi parfois de leur association avec des nécropoles. Un seul bâtiment chrétien a été identifié dans le centre-ville, il s’agit d’une chapelle aménagée à partir de l’atrium de la maison de Lucius Julius Januarius, non loin du forum. Le plus grand ensemble chrétien se trouve autour de la basilique de l’ouest, séparé de la ville par un ravin. Cet édifice et ses dépendances sont souvent assimilés au quartier donatiste en raison de la présence, dans une des maisons du complexe religieux, sur une mosaïque commémorative, du nom d’Optat, identifié à l’évêque Optat[o 139]. La basilique présente un plan classique à trois nefs avec des dimensions considérables : 23 mètres de large sur 63 de long. La nef centrale se termine en abside et est précédée par un atrium. Ce dernier était décoré de colonnes à chapiteaux corinthiens, peut-être en réemplois. Au nord-ouest se trouvait un baptistère dont la cuve a été retrouvée en bon état, encore partiellement couvert de mosaïques polychromes aux motifs géométriques sur les marches, aux motifs floraux autour de la cuve. Au moins un ensemble thermal existait aussi dans ces bâtiments. Un sarcophage retrouvé dans la basilique témoigne d'aménagements permettant la réalisation de libations alimentaires, présentant ainsi une continuité remarquable avec les rites funéraires polythéistes, survivance qui pourrait s'expliquer, selon Henri-Irénée Marrou par le donatisme des fidèles de la basilique[o 140]. Une chapelle annexe, longue de 26 mètres, est accolée au flanc gauche de la basilique. Le fait que d’autres bâtiments basilicaux aussi importants aient aussi des baptistères témoigne sans doute de la division religieuse de la cité entre donatistes et catholique : le baptistère renvoie en effet d’ordinaire à la présence de l’évêque[o 141]. Selon Courtois l’édifice catholique correspondait à l’église de la route de Lambèse. En fait, en l’absence d’inscription, il est impossible de distinguer un bâtiment donatiste d’un bâtiment catholique et les attributions des trois grandes basiliques de Timgad, du centre, du nord-ouest et de l’ouest restent incertaines. La ville présente d’autres édifices chrétiens plus modestes, mais difficiles à dater entre le Ve siècle et le VIIe. Une grande partie de ces édifices fut élevée avec des matériaux de réemplois et de récupération : c’est le cas notamment d’une chapelle très ruinée retrouvée près du Capitole. La nécropole sud de la ville, où furent retrouvées près de 10 000 tombes, malheureusement la plupart très modestes et anonymes, était dominée par deux églises, l’une d’elles ayant été élevée entre 641 et 642 par Jean, duc de Tigisi. Le fort byzantin possédait aussi, bien sûr, sa propre chapelle.

Les nécropoles

Comme toute ville romaine, Timgad était entourée de ses nécropoles : les sépultures ne pouvaient prendre place qu'en dehors de l'enceinte urbaine. La tombe du mime Vincentius rappelle précisément cette règle à Timgad :« « Vincentius est là, honneur des pantomimes , etc. il vit à tout jamais dans la bouche du peuple , etc.. Ici maintenant sous terre, il demeure devant les remparts. Vingt-trois ans, il a vécu sa fleur » »[o 142]. Leur exploration ne fut cependant que tardive et incomplète : ce n'est qu'à partir de 1932 que les archéologues commencèrent vraiment à les dégager, après le dégagement du quadrilatère de la ville trajanienne. Aujourd'hui encore, les nécropoles sont donc très incomplètement connues, et si certaines ont souffert de l'érosion, il est possible de penser que des découvertes intéressantes restent à faire. En l'état actuel des connaissances l'une des nécropoles les mieux connues reste celle de la porte de Lambèse qui fut fouillée à partir de 1932 et donna lieu à une publication succincte[o 143] - [o 144]. La nécropole en question se trouve à 150 mètres de la porte de Lambèse, et à environ 500 mètres de l'arc dit de Trajan. Son dégagement a révélé une grande diversité de tombes que les fouilleurs ont regroupées en cinq grands types[o 143].

| type | description[o 143]. |

|---|---|

| 1 | ce sont les tombes les plus modestes, mais aussi, et de très loin, les plus nombreuses, elles sont constituées de tuiles arc-boutées les unes contre les autres et couvrant la sépulture, une grosse pierre en avant de la tombe la distinguant et scellant le coffrage de tuile. Ces tombes sont en général anonymes. |

| 2 | c'est en fait un embellissement du type précédent, la pierre étant remplacée par un massif de blocage et parfois par une stèle inscrite qui peut-être encadrée dans une mensa, table funéraire destinée à recevoir les offrandes et à accueillir les repas funéraires. |

| 3 | ce sont des tombes à caisson (cupulae), un ou deux caissons de pierre semi-cylindriques sur un socle en pierre recouvrent la sépulture. |

| 4 | il s'agit là aussi d'un embellissement du type précédent, le monument se trouvant sur deux gradins, le corps étant plus bas que les gradins, placé sous des tuiles. |

| 5 | il s'agit d'une tombe qui appartenait à un monument funéraire de grande taille reposant sur un soubassement. La nécropole de la porte de Lambèse n'a livré qu'une seule tombe de ce type, c'est un type de sépulture qui correspond à la partie la plus riche de la population. |