Sétif

Sétif (prononcé [se.tif] ) (en arabe : سطيف ; en tamazight : ⵚⵟⵉⴼ (Ṣṭif)[3]) est une ville du nord-est de l'Algérie et le chef-lieu de la wilaya de Sétif. Il s'agit de l'une des villes les plus importantes d'Algérie ; elle est souvent considérée comme la capitale commerciale du pays. Située au sud de la Petite Kabylie, à 252 km à l'est-sud-est d'Alger, à 70 km à l'est-nord-est de Bordj Bou Arreridj, à 283 km à l'ouest-sud-ouest de Annaba et à 127 km à l'ouest de Constantine, la ville culmine à 1 100 m d'altitude.

| Sétif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Noms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nom arabe | سطيف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nom amazigh | ⵚⵟⵉⴼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Région | Hauts Plateaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Wilaya | Sétif (chef-lieu) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Daïra | Sétif[1] (chef-lieu) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Président de l'APC Mandat |

Bourmani Mouhamed Echerif (FLN) 2017-2022 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Code postal | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Code ONS | 1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Indicatif | 036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Démographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Gentilé | Sétifien, Sétifienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Population | 288 461 hab. (2008[2]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Densité | 2 266 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Géographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Coordonnées | 36° 09′ 00″ nord, 5° 26′ 00″ est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Altitude | 1 086 m |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Superficie | 127,30 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Saint patron | El Kheir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Localisation de la commune dans la wilaya de Sétif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Géolocalisation sur la carte : Algérie

Géolocalisation sur la carte : Algérie

Géolocalisation sur la carte : Algérie (nord)

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sous le nom de Sitifis, la ville faisait partie durant l'Antiquité du royaume berbère de Numidie, puis elle devint sous l'empire romain la capitale de la Maurétanie sétifienne, avant de passer au VIIe siècle sous contrôle arabo-musulman[4].

La ville est le point de départ des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata, à la suite des manifestations du , signe avant-coureur de la guerre d'Algérie[5] : c'est ce qui lui fera porter le nom de « la ville du Martyr ».

Géographie

Situation

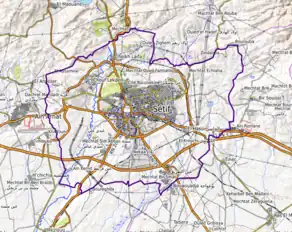

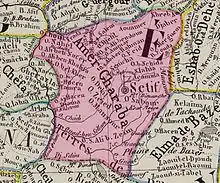

La ville de Sétif est située dans le Nord-Est algérien, à 217 km à l'est-sud-est d'Alger, et s'élève à 1 100 m d'altitude dans la région des hauts plateaux du Sud de la Petite Kabylie. La ville de Sétif est située dans la partie centrale de la wilaya limitée au nord par la commune d'Ouricia, à l’est par la commune d'Ouled Saber, à l’ouest par les communes de Mezloug et Ain Arnet, au sud par la commune de Guedjel.

Topographie

La structure naturelle de la ville de Sétif est caractérisée par la non-homogénéité parce qu'elle se situe entre deux régions différentes ; l’Atlas tellien dans le nord et la chaîne du désert dans le sud, et la région des plaines au milieu, cette diversité fait de la ville de Sétif, en particulier une région caractérisée par la largeur et la hauteur allant à 1 100 mètres[6].

Hydrographie

Les oueds se caractérisent par un écoulement irrégulier conséquence des données climatiques et des précipitations. Les principaux cours d'eau sont les oueds Boussalem et El Kébir[6].

Géologie et relief

La ville de Sétif a une superficie de 127,3 km2 et est située dans la wilaya de Sétif, qui a une superficie de 6 504 km² soit 0,27 % du territoire national. Sétif est appelée capitale des hauts plateaux.

Climat

De nombreux facteurs interviennent pour déterminer le climat de ville de Sétif, et qui sont : l'altitude estimée à 1 100 m, l'éloignement de 100 km de la mer Méditerranée, sa situation sur les hauts plateaux de l'est et le fait qu'elle soit, bien sûr, entourée de montagnes, la conjugaison de ces facteurs fait que Sétif jouit d'un climat semi-aride (classification climatique de Köppen-Geiger BSk), ses étés sont chauds et secs, tandis que ses hivers sont froid et pluvieux.

En raison de l'emplacement de Sétif sur les hauts plateaux, à 1 100 m d'altitude, il s'agit de l'une des régions les plus froides en hiver en Algérie, elle voit fréquemment des chutes de neige annuelles allant jusqu'à 40 cm. La région enregistre en hiver une importante pluviométrie, mais qui n’est pas uniforme pour toutes les zones, en effet, si la zone du Nord reçoit 700 mm annuellement, la zone des hauts plateaux ne reçoit que 400 mm par an. Les crues éclair sont rares, mais se sont récemment produites autour du printemps et de l'automne. L'été est relativement chaud, où les vagues de chaleur extrême sont fréquentes vers le mois de juillet et août, où les températures peuvent parfois atteindre 40 °C.

Environnement

Le champ de la ville de Sétif est caractérisé en particulier par une couverture végétale faible loin du pourcentage minimal de l’équilibre écologique, ce pourcentage est estimé à 25 % de la superficie totale de la wilaya, sachant que les forêts représentent 66.15 % de la superficie totale de wilaya dont 62 750 hectares de forêts naturelles et 39 144 hectares de forêts plantées qui représentent jusqu'à 41.38 % de la superficie arborée[6].

Transport

Sétif occupe une position prédominante parmi les villes des hauts plateaux de l'Est. Elle constitue également un point de passage d'une grande importance du fait qu'elle est traversée par la route nationale N° 5, plus récemment par l'autoroute est-ouest, enfin par la route nationale No 09 reliant Bejaia à Sétif. À cela s'ajoute le fait qu'elle sert de lieu de transit aux convois de marchandises provenant du Sud et qui se dirigent vers les ports de Bejaia et de Jijel, de plus, elle dispose d'un aéroport ouvert au réseau tant national qu'international.

Sétif dispose d’un aéroport national (35 minutes d'Alger par avion) et international (desservant les principales villes françaises).

Toponymie

Sétif a été numide avant de subir la domination romaine. Le nom de Sétif n'est pas tiré du latin, mais c'est un mot berbère Zdif[7] qui signifie « terres noires », allusion faite à la fertilité de ses terres. Occupant une position stratégique (porte d'entrée ouest des hauts plateaux constantinois) et un point d'eau important grâce à ses nappes phréatiques, située au pied des montagnes au seuil d'une plaine immense.

Histoire

Préhistoire

La Préhistoire de Sétif commence avec les premières traces d'occupation humaine, il y a environ 2 millions d'années, et s'achève avec les premiers textes carthaginois, au Ier millénaire av. J.-C..

L'ensemble de sites d'Aïn El Ahnech, à Guelta Zerka, comporte plusieurs locus qui ont livré des vestiges lithiques très anciens de type oldowayen, toutefois sans fossiles humains associés.

Le site d'Aïn Boucherit a livré en 2018 des vestiges d'industrie lithique (outils en pierre taillée), datés entre 1,9 et 2,4 millions d'années[8].

Le 29 novembre 2018, la revue Science annonce la datation du site par quatre méthodes qui se corroborent[9] : la polarité géomagnétique négative rapportée au chron Matuyama, les datations par la méthode ESR, la biochronologie (les assemblages d'espèces fossiles) et la vitesse de sédimentation[10]. Aïn Boucherit pourrait être le troisième site africain le plus ancien après Lomekwi 3 au Kenya (3,3 Ma), et Kada Gona en Éthiopie (2,55 Ma)[11].

Le gisement préhistorique d'Aïn El Ahnech est à quelques kilomètres à l'est de la ville, l'âge des vestiges lithiques est évalué par archéomagnétisme à d'environ 2,4 millions d'années. Il s'agit d'un ancien lac, situé dans la commune de Guelta Zerka[12].

Le site fut découvert en 1947 par le paléoanthropologue français Camille Arambourg (1885-1969), au cours de ses recherches à visée paléontologique de dépôts continentaux dans la région de Sétif[12] - [13]. Le 29 novembre 2018 est publiée une découverte d'outils datant de 2,4 millions d années, ce qui fait de ce site, au moment de sa découverte, le berceau de l'Humanité avant celui de Tanzanie. Le professeur Sahnouni confirme cette découverte.

Antiquité

La ville, d'origine numide, faisait partie du royaume des Massæsyles en l'an -225. Elle était également considérée comme capitale avant que Juba II lui ait préféré Cherchell. Jugurtha y livra une bataille à Marius.

Elle est une partie intégrante de la province romaine de la Maurétanie Césarienne devenue la Maurétanie Sétifienne. Jugurtha livré, Sitifis releva du royaume de Maurétanie, attribué successivement à Bocchus puis Boccuris, Juba II et enfin à Ptolémée de Maurétanie, assassiné à Lugdunum à l'instigation de Caligula.

Par sa situation stratégique, Sitifis intéressa Nerva qui y installa dès 96 une colonie de vétérans, la Colonia Nerviana Augusta Martialis Veteranorum Sitifensium. Claude réduisit la Maurétanie en province romaine, la divisa en deux, et rattacha Sétif à la nouvelle Maurétanie césarienne, capitale Césarée/Cherchell. En 290, Sétif devient capitale de la Maurétanie Sétifienne (actuelle Algérie orientale), détachée de la Maurétanie Césarienne. La nouvelle province relève alors du diocèse d'Afrique, relevant lui-même de la préfecture d'Italie.

La région de Sétif est un des greniers à blé de la Rome antique : Caput Saltus Horreorum (aujourd'hui Aïn-Zada) en est le siège[14]. On possède une lettre d'Augustin à Novat, évêque de Sétif.

Préludant à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, un peuple germanique, les Vandales, menés par leur roi Genséric, (427 - janv. 477), passa d'Espagne en Afrique, en l'an 429, à la demande du gouverneur romain, le comte Boniface, révolté contre l'empereur Valentinien. L'itinéraire des Vandales en Afrique, de Tingi (Tanger) vers Carthage, passa par Sitifis atteinte probablement dès 430. Boniface vaincu, Genséric établit le siège de son royaume à Carthage en 439, forçant l'empereur à le reconnaître maître de l'Afrique « romaine ».

La ville conserve des vestiges des IIIe siècle et IVe siècle : remparts, temple, cirque, mausolée dit « de Scipion », etc. Le produit des fouilles archéologiques est conservé et exposé au Musée Archéologique de la ville, et diverses stèles dans le jardin Abd el-Kader. Il est à mettre en relation avec le site de Cuicul / Djemila.

Au VIe siècle, les Byzantins trouvèrent à Sitifis une population réduite, du fait des prédations vandales. En 539, Sitifis redevint capitale d'une province « romaine » byzantine : la Maurétanie Première. À cette époque, Solomon édifia l'enceinte de la forteresse byzantine, dont les murs Ouest et Sud sont encore visibles.

Période islamique

La ville a été administrée successivement par les dynasties musulmanes qui ont regné en Afrique du nord : Omeyyades, Abbassides, Aghlabides, Fatimides, Zirides, Almohades, Hafsides, Ottomans. Selon l'historien Al-Yaqubi dans le kitab al-Buldan, repris par AA.Duri une fraction des arabes Banu Assad ibn Khuzaima du nom de Banu Usluja originaires d'Irak se sont installés à Setif à l'époque des Aghlabides[15] avec des non-arabes (persans abna) du Khorasan[16].

Sétif selon le géographe et historien Al-Bakri :

« La ville de Sétif est à deux journées d’El-Mecila (...) on arrive à Sétif, ville grande et importante, dont l’origine remonte aux temps antiques.' La muraille qui l’entourait fut détruite par les Ketama, partisans d’Abou Abd’Allah ash-Shi’i , et cela pour la raison que les Arabes leur avaient enlevé cette ville et les avaient obligés à payer la dime chaque fois qu’ils voulaient y enter. Elle est maintenant sans murs; mais elle n’en est pas moins bien peuplée et très florissante.' Les bazars sont en grand nombre, et toutes les denrées sont en grand nombre, Sétif est a dix journées de Kairouan, à dix journées de Gazrouna et à une journée de Tanaguelalt situé dans le voisinage de Mila. »[17].

C'est à Sétif que se déroule la bataille de Sétif entre les Arabes hilaliens et les Berbères almohades, qui se solda par la victoire des Almohades[18].

Des vestiges de cette époque arabo-musulmane furent exhumés au début des années 1980. Selon Khelifa Abderrahmane, les résultats de ces fouilles sont très intéressants : « La ville n’était pas totalement abandonnée et les vestiges des thermes servaient d’abri occasionnel aux hommes et au bétail. Le développement de la ville musulmane se serait fait d’abord au nord de la forteresse byzantine. »[19].

Cette fouille a démontré que les premières maisons islamiques avaient été construites avec des réemplois de pierres de taille renforcées sur leur face intérieure de cailloux liés à du pisé. La datation au carbone 14 nous renvoie à une période située entre 655 et 970. La fouille avait mis au jour neuf bâtiments qui ont été datés entre l'an 810 (au temps des Aghlabides) et 974 (du califat des fatimides). Une monnaie du calife fatimide Al Mu’izz avec un tesson de céramique figuré ont été trouvés dans le troisième sol. Selon Khelifa Abderahmane, l'important est que la fouille a pu dégager une typologie de l'habitat des Xe et XIe siècles pour cette région, avec des pièces plus longues que larges[19].

La tribu arabe des Bani Hilal peuplait une grande partie des plaines sétifienne[20].

Époque française

.svg.png.webp)

En 1838, la ville est prise par une colonne de l'armée coloniale française dans le cadre des opérations visant la prise de Constantine. L'occupation est d'abord militaire mais très vite les civils affluent (ouvriers). Un premier plan urbain de la ville est mis en chantier par arrêté de 1843 et voit la formation d'une cité européenne en 1846. L'année suivante, le 11 février 1847, une ville européenne est créée par ordonnance royale avec une dotation de 2 509 ha de terre. Dès 1850 , la ville devient un centre de peuplement colonial attiré par les potentialités agricoles de la région.

La colonisation se développe notamment sous le Second Empire, et accentue la structuration urbaine de l'actuel centre-ville. La construction de la gare de Sétif, sur la ligne Alger-Constantine, aurait été décidée par le conseil communal en 1877.

En 1926, La ville voit le lancement d'un programme de logements sociaux destinés aux Algériens de Sétif.

Massacres de Sétif (1945)

Sétif est le point de départ le 8 mai 1945 d'une série d'émeutes nationalistes réprimées dans le sang par les autorités coloniales françaises. Les manifestations et l'explosion de violence qui les accompagnent ont pour origine un projet d'insurrection nationaliste dont le but est de créer une "zone libérée" avec un gouvernement provisoire dirigé par Messali Hadj. Mais ces plans doivent être abandonnés après la tentative d'évasion ratée de sa résidence surveillée de Messali et son transfert à Brazzaville. L'émeute de Sétif souvent présentée comme la conséquence de la colère populaire provoquée par la mort du porte-drapeau Bouzid Saâl est en fait « une véritable insurrection armée qui a fait 23 morts et 80 blessés européens »[21].

La nouvelle de l'émeute gagne rapidement la région. La manifestation d'indépendantistes à Sétif tourne à l’insurrection violente. La révolte gagne les villes voisines. La répression qui s’ensuit est démesurée et d'une brutalité extrême, faisant des milliers de morts parmi les manifestants. Cette répression est le fait de l'armée et des milices civiles. 3 700 hommes sont déployés dans la subdivision de Sétif (équivalente à deux départements français)[21].

C’est le gouverneur Chataigneau qui décrète l’état de siège. Il donne les pleins pouvoirs au général Henri Martin, patron de l’armée en Afrique du Nord pour « rétablir l’ordre d’urgence ».

La France annonce alors 103 morts européens et 110 blessés (84 tués dont 13 femmes pour la 1re journée d'émeute à Sétif et ses environs)[22] ; entre 600 et 1 500 Algériens tués ou blessés. 400 tués et 250 blessés par l'armée de terre, 200 morts par l'aviation, une dizaine de morts par la marine mais il faut ajouter 2 000 à 3 000 morts musulmans victimes de la réaction des civils qui dès le début des émeutes s'organisent en milices d'autodéfense[22].

Officiellement, le gouvernement algérien a dénombré 45 000 victimes, chiffre avancé dès l'été 1945 par le Parti du peuple algérien (PPA)[23]. En 2015, les historiens français François Cochet, Maurice Faivre, Guy Pervillé et Roger Vétillard, faisant le point sur les recherches récentes d'une dizaine d'historiens français, estiment le nombre de victimes algériennes entre 3 000 et 8 000 morts[21].

Démographie

La ville comptait 288 461 habitants en 2008 ce qui l'a classé huitième au niveau national. La ville est le chef-lieu de la seconde wilaya la plus peuplée d'Algérie.

Économie

Sétif, par sa position géographique et le réseau routier dont elle dispose, relie les espaces dynamiques à l'Est Constantine à l'Ouest Alger au Sud-Est la wilaya de Batna au Nord les ports de Jijel et de Bejaia. En outre la ville est traversée par une ligne de chemin de fer.

Sétif possède un important potentiel de formation presque 9000 postes de formation professionnelle et spécialisée qui peuvent être réadaptés au contexte actuel, et de deux pôles universitaires avec 5 249 étudiants ; ainsi les demandeurs d'emploi se présenteront sur le marché de travail avec une qualification diversifiée et de plus en plus élevée.

La ville de Sétif est dotée d’une base industrielle tournée essentiellement vers la plasturgie, l’agroalimentaire et les matériaux de construction. C’est ainsi que Sétif figure parmi les cinq premières zones pilotes devant accueillir les futures ZIDI (Zones Intégrées de Développement Industriel). Initiative menée par le Ministère de l’Industrie et de la Promotion de l’Investissement. L’activité commerciale est également très dynamique avec plus de 12 000 PME, ce qui place la ville de Sétif au deuxième rang national, après la wilaya d’Alger. Présence de plus en plus importante d'entreprises chinoises, espagnoles, coréennes, allemandes et italiennes et françaises.

Ce secteur constituerait également un centre d’intérêt du fait que la ville de Sétif dispose d’un héritage culturel inestimable à travers ses sites archéologiques tels que la nécropole orientale romaine, le quartier du temple, le quartier des basiliques, la muraille byzantine, la citadelle byzantine, le cirque, l’aqueduc, le mausolée de Scipion l'Africain, le musée national d’archéologie, etc. Aïn El Fouara, située au centre-ville de Sétif, constitue une représentation artistique imposante mais incontournable au regard du visiteur tout comme d’ailleurs celui, coutumier, du Sétifien, une œuvre de Saint-Vidal construite en 1898.

Administration et politique

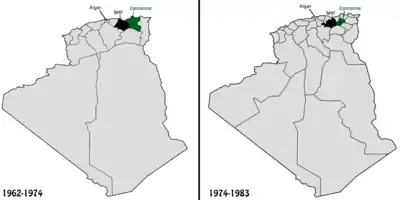

La commune de Sétif est créée dès le début de l’indépendance, le 5 juillet 1962.

La commune de Setif comprend 12 annexes administratives élaborant les activités qui affectent l’état civil des citoyens. Ces annexes sont : Centre-ville, Cité El Moustakbel, Cité Yahaoui, Cité 1er novembre, Bouaroua, El Hidhab, El Hassi, Ain Trik, El Baz, Chouf Lekdad, Chikh El Aifa, Tlidjan.

Culture et patrimoine

Patrimoine

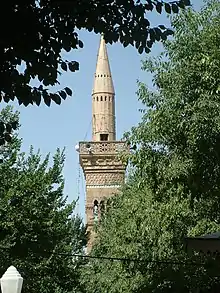

La ville recèle un patrimoine archéologique qui a poussé les services de l'UNESCO à conseiller l'aménagement d'un parc archéologique à visées touristique et culturelle. Néanmoins, celui-ci n'est toujours pas inscrit à ce jour à la liste du patrimoine mondial. L'un des monuments emblématiques de la ville est l'ancienne mosquée (El Masdjid el Atik) ainsi que la fontaine d'Ain El Fouara.

Monuments et sites

.jpg.webp)

Musées

La ville de Sétif a acquis une tradition muséale qui remonte à la fin du XIXe siècle par le premier musée lapidaire de l'ex-jardin d’Orléans en 1896 (aujourd’hui jardin de l’Émir Abdelkader), puis ce fut une salle d'exposition pour objets d'art au lycée Albertini en 1932 (aujourd’hui lycée Kerouani), ensuite l’ancien palais de justice de la Wilaya a été mis à la disposition du Ministère de la Culture et du Tourisme pour abriter temporairement le musée à partir de 1965, un nouveau musée fut inauguré le 30 avril 1985, le musée de Sétif était sous la tutelle en qualité de Musée Régional (Musée de site) jusqu'à sa promotion en Musée National en date du 7 juin 1992[24].

Musée national de Sétif

Édifié à l'Est de l'ancienne citadelle en face de l'actuel siège de la wilaya, le musée national, antérieurement nommé le musée national d'archéologie, est doté d'une salle de conférence, une salle de projection, une bibliothèque, une salle d'exposition, en plus des salles du musée d'archéologie qui recoupe la Préhistoire, les époques numide, romaine, byzantine et la période musulmane[24].

Ce musée est une mémoire vivante de Sétif et de ses environs. Le musée est organisé comme un itinéraire en cinq escales présentant des collections variées : mosaïques, objets de matériaux divers tels que la céramique, le verre, le bronze, la pierre[25].

La première escale conduit au cœur de la Préhistoire qui atteste l’existence d'une civilisation humaine des premiers âges dans la région. La deuxième escale présente la civilisation romaine et byzantine qui a laissé de nombreuses traces à Sétif, telles que des collections de céramique, de verre, de stèles funéraires et surtout des mosaïques dont celle de Vénus ou celle de Bacchus.

La troisième escale aborde la période islamique avec une collection de poterie fatimide. L'art hammadite est représenté par des fragments de céramique à décor épigraphique ; géométrique et floral : les colonnes et les chapiteaux en plâtre sculpté sont peints en couleurs verte et rouge.

La quatrième escale présente la salle de numismatique où sont exposées des pièces frappées à l'effigie des empereurs numides et romains ainsi que des monnaies musulmanes en or et en argent. La cinquième escale présente l'importante collection de mosaïques du Musée.

Sites de loisirs

Le ParkMall de Sétif est ouvert depuis mars 2016.

Le parc d'attraction de Sétif constitue un espace de loisirs et de tourisme en plein cœur de la ville.

Gastronomie

Le plat de Berboucha est typiquement sétifien, un couscous principalement à l’agneau, navets et cardes. Le plat de mferemsa est également typique de la ville. Il s’agit de grandes feuilles de pâte, cuites et arrosées d’une sauce rouge sucrée salée, composée d’oignons, d’épices, d’abricots, de raisins secs et de pâte de dattes, le tout accompagné de viande. La chorba frik, une soupe traditionnelle, est aussi très présente à Sétif. On y trouve du mouton, du frik (blé concassé), de la tomate, des épices ; elle est souvent servie avec les bourek. Les tajines, le méchoui, les ghraif (crêpes traditionnelles).

Pour la pâtisserie locale on peut citer les makrout, les cornes de gazelle, les griouech, les bradj...

Sports

.jpg.webp)

La ville de Sétif dispose d'un club de football, l'Entente sportive de Sétif (ESS) fondé dans une discrétion totale en septembre 1958, sur ordre du commandement de la révolution FLN, pour une mission de Fidaye. Depuis, l'Entente devient un club majeur dans la scène footballistique algérienne avec plusieurs titres nationaux (8 Coupes d’Algérie, 8 Championnats dont 2 doublés, et deux Super Coupe d'Algérie), ainsi que régionaux et internationaux (2 Coupes Arabes des Clubs Champions, 2 Coupes d’Afrique des Clubs Champions, une Coupe Afro-Asiatique, et une Super Coupe d'Afrique).

La ville dispose aussi de deux autres équipes de football : l'Union sportive madinet Sétif (USMS) fondée en 1933 (finaliste en Coupe d'Algérie en 2005) et le Stade Africain Sétifien (SAS) fondée en 1947.

Une nouvelle piscine olympique d’El Bez a été inaugurée en 2014.

Sétif est le lieu de deux compétitions cyclistes internationales :

- Le Critérium international de Sétif : les cyclistes courent sur un circuit fermé de 40 tours totalisant 128 kilomètres. Le départ est devant le siège de la wilaya de Sétif, avenue du 1er novembre.

- Le Tour international de Sétif : les cyclistes courent dans la wilaya de Sétif en trois étapes pour un parcours totalisant au total 346 kilomètres.

Jumelages et partenariats

Gaza (Palestine)

Gaza (Palestine) Biskra (Algérie)

Biskra (Algérie) Rennes (France) depuis 1982

Rennes (France) depuis 1982 Rio de Janeiro (Brésil)

Rio de Janeiro (Brésil) Chiraz (Iran)

Chiraz (Iran) Lyon (France)

Lyon (France) Al Ahmadi (ville) (Koweït)

Al Ahmadi (ville) (Koweït) Kuala Lumpur (Malaisie)

Kuala Lumpur (Malaisie) Médine (Arabie saoudite)

Médine (Arabie saoudite) Miami (États-Unis)

Miami (États-Unis) Dubaï (Émirats arabes unis)

Dubaï (Émirats arabes unis) Villefranche-sur-Saône (France)

Villefranche-sur-Saône (France) Le Caire (Égypte)

Le Caire (Égypte) Osaka (Japon)

Osaka (Japon)

Personnalités liées à Sétif

- Fatima Zohra Ardjoune, première femme du monde arabe à devenir général. Cette Algérienne, docteure en médecine est en Algérie, la pionnière de la recherche de l'hématologie.

- Ferhat Abbas, homme politique, y a vécu ;

- Kamel Bencheikh, écrivain

- Benarab Abdelkader, écrivain, philosophe ;

- Jean-Luc Azoulay, producteur, scénariste, parolier, et compositeur français, y est né le ;

- Rabah Belamri, écrivain;

- Omar Belhouchet, journaliste et directeur du quotidien El Watan de 1990 à 2019;

- Rachid Bey, poète;

- Henry Boério, gymnaste français, médaillé olympique, y est né en 1952;

- Denis Guedj, écrivain et mathématicien, y est né en 1940;

- Denise Morel, écrivain, y est née le ;

- Kateb Yacine, écrivain, y a vécu.

Notes et références

- « Décret executif n° 91-306 du 24 août 1991 fixant la liste des communes animées par chaque chef de daïra. 19 - Wilaya de Sétif », Journal officiel de la République Algérienne, (consulté le ), p. 1304

- « Wilaya de Sétif : répartition de la population résidente des ménages ordinaires et collectifs, selon la commune de résidence et la dispersion ». Données du recensement général de la population et de l'habitat de 2008 sur le site de l'ONS.

- « Sétif ⵙⴻⵜⵉⴼ سطيف, Sétif », sur vymaps.com (consulté le )

- « François Decret, Les invasions hilaliennes en Ifrîqiya - Clio - Voyage Culturel », sur www.clio.fr (consulté le )

- Mohammed Harbi, « La guerre d'Algérie a commencé à Sétif », Le Monde diplomatique, mai 2005, p. 21.

- « PDF »

- « Aperçu historique sur la région de Sétif », sur www.setif.com (consulté le ).

- Mathieu Duval et Mohamed Sahnouni, « Des traces de présence humaine de 2,4 millions d’années découvertes en Algérie », sur The Conversation (consulté le )

- (en) Sileshi Semaw, Kamel Boulaghraif, Mohamed Medig et Abdelkader Derradji, « 1.9-million-and-2.4-million-year-old artifacts and stone tool–cutmarked bones from Ain Boucherit, Algeria », Science, vol. 362, no 6420, , p. 1297–1301 (ISSN 0036-8075 et 1095-9203, PMID 30498166, DOI 10.1126/science.aau0008, lire en ligne, consulté le )

- « Méthode de datation - Comment estimer l'age d'un fossile - Hominidés », sur www.hominides.com (consulté le )

- « Gona, Afar, Ethiopia », sur www.stoneageinstitute.org (consulté le )

- « Le gisement oldowayen d'Aïn El-Hanech », sur Setif.com, 1999-2018 (consulté le )

- Camille Arambourg, 1947 et 1949a

- Corpus inscriptionum latinarum : inscriptionum mauretaniae latinarum p. 1919 par Th. Mommsen, J. Schmidt, R. Cagnat, H. Dessau, .

- Al-Yaqubi, Kitāb al-Buldān

- (en) A. A. Duri, The Historical Formation of the Arab Nation (RLE : The Arab Nation), Routledge, , 10 p. (ISBN 978-1-136-25178-8, lire en ligne).

- Al-Bakri (1014- 1094) op cit. p. 178.

- « IBN-ALATHYR : EXTRAITS DE L'Histoire des croisades », sur remacle.org (consulté le ).

- Abderrahmane Khelifa, « L'urbanisation dans l'Algérie médiévale », Antiquités africaines, vol. 40, no 1, , p. 269–287 (DOI 10.3406/antaf.2004.1392, lire en ligne, consulté le )

- « Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie, Volume 8 », Senatus-Consulte, , p. 610 (lire en ligne)

- François Cochet, Maurice Faivre, Guy Pervillé et Roger Vétillard, « Mai 1945, l'émeute de Sétif », La Nouvelle Revue d'histoire, no 79 de juillet - août 2015, p. 32.

- La voix du combattant, page 8.

- Les Français d'Algérie : vie, mœurs, mentalité de la conquête des Territoires du Sud à l'indépendance. Pierre Mannoni. L'Harmattan, 1993, (ISBN 2-7384-1377-3), p. 272-273

- « Musée National d'Archéologie », sur setif.com

- « Musée public national de Sétif », sur wilayasetif.dz

Annexes

Bibliographie

- Nacéra Benseddik, Nouvelles inscriptions de Sétif, BAA VII, 1977-79, p. 33–52

- Nacéra Benseddik, Sétif, Dictionnaire du Monde antique, éd. PUF, Paris, 2005

- Nacéra Benseddik et C. Lochin, Saturne et ses fidèles : à propos de stèles de Cuicul, Mopth. et Sitifis, colloque international sur l'Algérie antique : permanences, relations, représentations, identités et culture dans l'Algérie antique, Rouen, avril 2003 [2005], p. 261-292

- Boucif Mekhaled, Chronique d'un massacre : 8 mai 1945, Sétif-Guelma-Kherrata, éd. Syros, Paris, 1995

- Jean Louis Planche, Sétif 1945. Histoire d'un massacre annoncé, éd. Perrin, 2006

- Roger Vétillard, Sétif, . Massacres en Algérie, éd. de Paris, 2008

- Eugène Vallet, Un drame algérien. La vérité sur les émeutes de mai 1945, éd. Grandes éditions françaises, 1948

- Radouane Ainad Tabet, Le en Algérie, Office des Publications Universitaires (OPU), Alger, 1985

- Denise Morel, Sétif de ma jeunesse, éd. Gandini, 2001

- Virginie Galbarini, Le Triomphe indien de Dionysos : étude descriptive et iconographique d’une mosaïque de Sétif, Bulletin annuel de l’ASAC-SAKA, 2005

- Abdelkader Benarab, La Bataille de Sétif, éd. L'Harmattan, 2011

- Abed Abidat, 8 mai 1945, tragédie dans le Constantinois - Sétif, Guelma, Kherrata... , éd. Images Plurielles, 2010

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

.jpg.webp)