Djemila

Djemila (de l'arabe : جميلة, « la belle » ; Ǧmila en berbère), anciennement Cuicul, est une cité antique située sur le territoire de la commune éponyme de Djemila, dans la wilaya de Sétif, en Algérie. Le site de Djemila abrite les vestiges de l'antique Cuicul, cité romaine, classée patrimoine mondial par l'Unesco.

Djemila *

| ||

Djemila, théâtre romain | ||

| Coordonnées | 36° 19′ 14″ nord, 5° 44′ 12″ est | |

|---|---|---|

| Pays | ||

| Subdivision | Djemila, Wilaya de Sétif | |

| Type | Culturel | |

| Critères | (iii) (iv) | |

| Superficie | 30,6 ha | |

| Numéro d’identification |

191 | |

| Zone géographique | États arabes ** | |

| Année d’inscription | 1982 (6e session) | |

| Géolocalisation sur la carte : Algérie

| ||

| * Descriptif officiel UNESCO ** Classification UNESCO |

||

Histoire

La colonie de Cuicul fut fondée sur un sol accidenté au nord de l'Algérie à la fin du Ier siècle (en 96) probablement par les vétérans de Nerva; son nom est celui d’un village ou d’un lieu berbère qui n’avait pas encore été latinisé. C'est avant Timgad l'une des dernières colonies de déduction en Afrique romaine.

Sous les Antonins (96 à 192) la ville s’embellit d’un forum, d’un capitole, de plusieurs temples, d’une curie, d’un marché et d’un théâtre. Avec la construction des grands thermes le règne de Commode marque l'extension de la ville vers le sud.

Sous les Sévères (192 à 235) de nouveaux quartiers s’organisent au sud du forum, autour d'une vaste place, de nouvelles rues sont tracées, et la ville devient peu à peu une cité où il fait bon vivre, où se développent de luxueuses demeures.

Vers le milieu du IIIe siècle, une crise économique faisant suite à de mauvaises récoltes paralysa le commerce et freina le développement de la ville.

L'Antiquité tardive voit Cuicul continuer une vie urbaine dynamique. Au IVe siècle, la conversion au christianisme de la population insuffla un regain d'activité et d'expansion urbanistique avec l'érection d'un quartier chrétien. Un baptistère et une basilique s'implantent à l'extrémité sud de la ville, une basilique civile est construite sur la place sévérienne. Les maisons luxueuses des notables ne cessent d'être développées atteignant des superficies considérables, s'équipant en thermes privés et se donnant des espaces de réceptions considérables (basiliques privées). La maison d'Europe ou celle de Castorius révèlent cet art de vivre des riches notables locaux et ont conservé un important décor de mosaïque.

Cuicul est occupée en 431 par les Vandales qui y persécutent les chrétiens jusqu’à leur départ après les accords conclus avec Genséric en 442.

Lorsque la ville fut reconquise par les Byzantins, elle retrouva un semblant de stabilité et d’activité, mais tomba dans l’oubli à la fin du VIe siècle.

C'est en 1909, après la construction d'une voie d'accès, que des fouilles méthodiques furent entreprises par le service des Monuments Historiques. Mme de Cresolles, archéologue, a dirigé le dégagement des ruines jusqu'en 1941. Mlle Y. Allais, qui a résumé l'histoire de la ville, lui succéda en 1942[1] jusqu'à sa retraite en 1956[2].

Au vu de l'état de conservation des ruines, la ville a été classée au patrimoine mondial de l'humanité en 1982.

Le site

Cuicul est érigée à 900 mètres d'altitude sur un site d'importance stratégique, à la croisée des routes nord-sud (N/S) d'Igilgili à Lambèse et est-ouest (E/O) de Cirta à Sitifis. Bâtie sur une dorsale montagneuse entourée de ravins, la ville était d'accès difficile donc facile à défendre et la surveillance, à partir des sommets alentour, en était aisée.

En raison de l'étroitesse de l'éperon sur lequel elle est construite, la cité, édifiée sur un plan incliné, a une configuration grossièrement triangulaire de 365 mètres de hauteur, sur une superficie d'environ 80 000 m2. Elle se compose de trois parties : la vieille cité ou quartiers nord; la nouvelle cité ou quartiers sud et le quartier dit "chrétien" au sud-est.

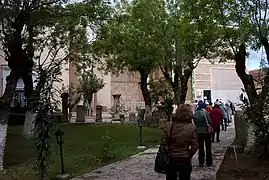

Ces dernières années ont vu la réalisation d'un musée, que l'on rejoint à partir des quartiers sud par une allée bordée d'arbres et de prairies, près de l'entrée du parc archéologique situé dans la partie la plus basse de la ville de Djemila.

Autour de Djemila.

Autour de Djemila. Le village de Djemila au premier plan et les ruines de Cuicul au loin.

Le village de Djemila au premier plan et les ruines de Cuicul au loin. Vue générale S/N.

Vue générale S/N.

Les monuments

Les édifices de Cuicul sont décrits dans l'ordre chronologique de leur édification, mais aussi de leur situation géographique en remontant le cardo, depuis la porte d'Igilgili au nord, jusqu'aux thermes, après avoir traversé la porte sud et la place Sévérienne.

Le cardo maximus

Le cardo maximus, qui se confond avec la route de Lambèse, présente une situation excentrée épousant le rebord occidental de l'éperon. À hauteur du forum, il croise le decumanus maximus. Le pavage est remarquablement conservé, mais quelques dalles brisées permettent de voir les canalisations d'eaux usées. Les piliers et colonnes bordant le cardo portaient à l'époque une toiture qui abritait les passants.

Dans la galerie ci-dessous, les vues successives remontent le cardo du nord au sud :

La porte nord ou porte d'Igilgili (Jijel), vestige de l'enceinte primitive.

La porte nord ou porte d'Igilgili (Jijel), vestige de l'enceinte primitive. Le cardo à son extrémité septentrionale

Le cardo à son extrémité septentrionale Le cardo à hauteur de la maison d'Europe

Le cardo à hauteur de la maison d'Europe Le cardo maximus près du marché

Le cardo maximus près du marché Pavage du cardo

Pavage du cardo Cardo maximus : à gauche, dans le mur, entrée de la prison.

Cardo maximus : à gauche, dans le mur, entrée de la prison. L'arc qui enjambe le cardo aux abords du forum

L'arc qui enjambe le cardo aux abords du forum Lucarne sur les égouts

Lucarne sur les égouts

Le forum

Le forum était la place publique où les citoyens se réunissaient pour marchander et traiter des affaires de la cité. Situé à la croisée du cardo et du decumanus, le forum a une superficie de 2 000 m2. Il a conservé son dallage régulier. Il était autrefois entouré de portiques et de statues sur leur piédestal, dont il ne reste aujourd'hui que les colonnades qui le délimitent au sud. Au centre du forum se trouve un vaste autel monumental de la seconde moitié du IIIe siècle orné de bas-reliefs.

À Cuicul, le forum a été conçu comme un complexe architectural regroupant un ensemble de bâtiments publics administratifs et religieux : au nord, le Capitole et le marché ; au sud, le temple de Venus Genetrix ; à l'ouest, la basilique judiciaire et la prison ; à l'est, la Curie.

Vue générale du forum

Vue générale du forum La basilique judiciaire et le forum.

La basilique judiciaire et le forum. Colonnade du forum.

Colonnade du forum.

La Curie

La Curie est située au nord-est du forum, à proximité du Capitole. Tout comme la basilique civile, c'est aujourd'hui un vaste quadrilatère nu, bordé de blocs de taille. Dans l'Antiquité, la Curie était revêtue de placage d'onyx et son sol était pavé de marbre rouge.

Le Capitole

Le Capitole est consacré aux cultes de Jupiter, Junon et Minerve. Situé au nord-est du forum, c'est le centre religieux et politique de Cuicul. Il est de forme carrée et constitué de six pièces. L'autel des sacrifices subsiste en avant de l'escalier d'accès au sanctuaire : ses énormes colonnes de 14 mètres de haut se sont écroulées sur le forum.

Colonnades du Capitole dispersées sur le sol du forum. En face de l'escalier, l'autel des sacrifices.

Colonnades du Capitole dispersées sur le sol du forum. En face de l'escalier, l'autel des sacrifices. Autel du Capitole : scène de sacrifice.

Autel du Capitole : scène de sacrifice. Entrée latérale est du Capitole.

Entrée latérale est du Capitole.

Le marché de Cosinius

Le macellum est l'un des monuments les plus évocateurs de la ville. Une plaque commémorative nous apprend que le marché fut offert à la ville par un riche citoyen du nom de Lucius Cosinius Primus.

C'est une halle rectangulaire de 28 × 23 mètres de côté, attenante au Capitole. On y accède par une porte qui donne sur une cour à ciel ouvert entourée d'un portique dont seules les colonnes en marbre ont survécu. Au centre, vestiges d'une fontaine hexagonale sculptée sur laquelle on peut lire deux inscriptions dédicatoires à Mercure, dieu du commerce. Sous le portique, on recense 17 boutiques dont l'accès est barré par un comptoir en pierre. Entre les colonnes, du côté sud, une tablette de pierre ornée de sculptures, qui comporte trois cavités rectangulaires de tailles différentes, servait à la mesure du grain et des liquides.

Le marché.

Le marché. Entrée du marché.

Entrée du marché. L'escalier qui mène du marché à la basilique judiciaire.

L'escalier qui mène du marché à la basilique judiciaire. Le cardo depuis la basilique judiciaire.

Le cardo depuis la basilique judiciaire.

La basilique judiciaire

La basilique judiciaire occupe la partie ouest du forum sur une superficie de 532 m2. Elle fut érigée en 169 sous le règne de l'empereur Lucius Verus. Elle servait de palais de justice et de bourse de commerce.

Le temple de Venus Genetrix

Ce sanctuaire est dédié à Vénus, déesse de l'amour et la beauté. César introduisit Vénus Génitrice, déesse de la maternité et du foyer. Le temple a conservé ses colonnes de granite.

L'entrée du sanctuaire

L'entrée du sanctuaire Le temple de Vénus

Le temple de Vénus

Les habitations

Des vestiges tels que des mosaïques, des colonnades, des piscines et fontaines témoignent de la richesse de certaines demeures qui possédaient salles de réception et latrines privées. La maison d'Europe, la maison de l'Âne vainqueur, la maison de Castorius en sont les exemples les plus remarquables.

La ville nouvelle

La nouvelle cité s'est développée au-delà des remparts sud détruits, au voisinage du théâtre et des grands thermes qui datent d'une époque antérieure. Elle possède tous les attributs d'une ville romaine.

La place des Sévères

Au centre géographique de Cuicul, le nouveau forum (ou place des Sévères) sépare les anciens quartiers des nouveaux. C'est une vaste esplanade en pente de 3 200 m2, aménagée à la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle, dominée à l'ouest par l'arc de Caracalla et à l'est par le temple Septimien.

La place des Sévères est le point de départ de cinq rues. Les deux rues situées au nord traversent la vieille ville, la troisième rue passe sous l'arc de Caracalla, rejoint la route de Sétif et la quatrième mène au théâtre. La cinquième rue prolonge le cardo, traverse la place et conduit vers les thermes et le quartier chrétien.

Sur cette place se trouvaient de nombreux édifices publics et religieux. De part et d'autre de l'arc s'élèvent le perron d'un temple, qui a pu servir de tribune aux harangues, et les restes d'un château d'eau ; un peu en arrière, une vaste salle avec abside, le marché aux étoffes et une salle de latrines publiques. Mitoyenne au temple Septimien, une basilique judiciaire a remplacé à la fin du IVe siècle un temple de Frugifer Saturne.

Au nord subsiste un alignement de colonnade, seul vestige des portiques disposés des deux côtés de la place.

La place, vue depuis le temple Septimien.

La place, vue depuis le temple Septimien. À gauche, porte sud du cardo et, en face, la rue du théâtre.

À gauche, porte sud du cardo et, en face, la rue du théâtre. Quart nord-est de la place

Quart nord-est de la place Toilettes publiques romaines

Toilettes publiques romaines

Arc de Caracalla

L'arc de triomphe fut érigé en 216, en l'honneur de l'empereur Caracalla, de sa mère Julia Domna et de son père défunt Septime Sévère. Au-dessus d'une inscription dédicatoire, sur le fronton, les trois socles supportaient leurs statues. D'autres statues occupaient les niches à colonnettes. Construit à l'entrée de la route de Sétif, cet édifice de 12,5 mètres de haut livre accès à la place des Sévères.

En 1839, le duc d'Orléans, de passage à Djemila avec un corps expéditionnaire, le vit et conçut le projet de le faire transporter à Paris pour l'ériger sur une place, avec l'inscription « L'Armée d'Afrique à la France ». Après sa mort, en 1842, alors que le transfert était prêt, le projet fut abandonné.

Vue ouest de l'Arc de Caracalla

Vue ouest de l'Arc de Caracalla Arc de Caracalla. Vue du cardo.

Arc de Caracalla. Vue du cardo. Vue est de l'Arc de Caracalla

Vue est de l'Arc de Caracalla

Temple Septimien

Le temple Septimien, qui domine la plus grande partie de la ville, a été dédié en 229, sous le règne de Sévère Alexandre, à la Gens Septimania, famille nord-africaine originaire de Leptis Magna, qui arriva au pouvoir avec Septime Sévère, en 193.

Le temple, situé à l'angle sud-est de la place des Sévères, est assis sur une plate-forme flanquée de colonnades à laquelle on accède par un escalier de seize marches. Cette esplanade supporte un second podium ou soubassement de l'édifice qui comprend un nouvel escalier et une façade de colonnes corinthiennes de plus de 10 mètres de haut. La porte par laquelle on accède à l'intérieur du temple a un cadre rectangulaire à moulures, inscrit dans une arche ouverte ; elle était ornée des effigies de Septime Sévère et Julia Domna.

Temple Septimien

Temple Septimien Temple Septimien, vu de l'est.

Temple Septimien, vu de l'est. Temple Septimien et vestiges d'une basilique judiciaire, vus de la place.

Temple Septimien et vestiges d'une basilique judiciaire, vus de la place. Les quartiers sud et le temple Septimien

Les quartiers sud et le temple Septimien

Théâtre

Le théâtre fut érigé en 161, sous le règne de Marc Aurèle et Lucius Verus, par Caius Julius Crescens et Caius Julius Didius Crescentianus, deux notables Cuiculitains. Bâti à l'extrémité orientale de la ville, il est adossé à la colline sur laquelle s'est développé par la suite le quartier chrétien. On y accède par un chemin qui contourne la colline à sa base et qui s'ouvre sur la place des Sévères par une arche à double baie.

Ses gradins sont disposés en demi-cercle autour de l'orchestre et devant la scène. Il pouvait accueillir 3 000 spectateurs qui accédaient aux gradins grâce à un réseau de galeries couvertes (vomitorium). La scène est large et basse. Le décor se compose d'un mur orné de colonnades, de niches et de statues.

Le théâtre et les alentours

Le théâtre et les alentours Porte est et entrée de la rue du théâtre

Porte est et entrée de la rue du théâtre Théâtre romain

Théâtre romain Théâtre romain

Théâtre romain

La fontaine conique

La fontaine conique est située dans la grande rue des nouveaux quartiers, prolongement du cardo maximus, à proximité immédiate des thermes. C'est un remarquable monolithe conique qui occupe le centre d'un bassin circulaire ; l'eau était amenée au sommet par une conduite logée dans une saignée verticale que l'on peut distinguer en faisant le tour de la structure. Cette fontaine est du même type que la Meta Sudans qui se dressait à proximité du Colisée de Rome.

Les grands thermes

Construits en 183 sous le règne de l'empereur Commode, les grands thermes couvrent une superficie de 2 600 m2. Les différentes salles – vestiaires (apodyterium), gymnase, étuve sèche (laconicum), étuve humide (sudatorium), bain chaud (caldarium), bain tiède (tepidarium), bain froid (frigidarium) – sont distribuées selon un plan symétrique.

Les murs revêtus de marbre et le sol recouvert de mosaïques étaient chauffés à l'aide d'un système d'hypocauste. La vapeur d'eau provenant d'une salle attenante où l'on chauffait le combustible (praefurnium) était évacuée dans l'épaisseur des murs. L'une des salles chauffées possède encore en partie les doubles parois nécessaires à la distribution d'air chaud. Le bâtiment continue au nord par une grande terrasse dallée qui offre un vaste panorama sur la ville.

Fontaine conique

Fontaine conique Les thermes, vus du baptistère.

Les thermes, vus du baptistère. Thermes (vue partielle)

Thermes (vue partielle) Thermes (vue partielle)

Thermes (vue partielle)

La maison de Bacchus

La maison de Bacchus couvre une superficie d'environ 7 000 m2. Elle se compose de deux salles à absides et de plusieurs péristyles et jardins où pouvaient se réunir diverses sociétés, notamment les adorateurs de Bacchus.

Le quartier chrétien

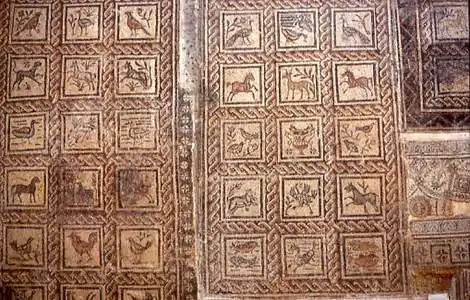

La période chrétienne (IVe siècle) a laissé des monuments d'un grand intérêt : deux églises à cryptes toutes pavées de mosaïques, un riche bestiaire et des inscriptions, une petite chapelle, un baptistère en forme de rotonde accompagné de bains, un vaste ensemble de loisirs et des locaux dont une partie a dû servir au logement du clergé. Une inscription indique que la ville est restée sous l'autorité romaine jusqu'en 476.

Le quartier chrétien

Le quartier chrétien Le baptistère et le musée en arrière-plan

Le baptistère et le musée en arrière-plan

Musée de Djemila

Le musée de Djemila est situé à l'entrée du parc. Il abrite les pièces archéologiques découvertes sur le site. Il regroupe une collection unique, par le nombre et la variété, de mosaïques d'une rare fraîcheur de coloris, représentant des sujets mythologiques, comme celle du sanctuaire de Bacchus (28 m2), inspirée de la légende de Dionysos.

Le musée est composé d'un jardin, d'une cour et de trois salles couvertes. Le jardin conserve des chapiteaux, colonnes, stèles votives ou funéraires, et inscriptions diverses. Dans la cour sont exposées des mosaïques et des sculptures, dont les têtes de Septime Sévère et de Julia Domna.

Les salles présentent aux murs et au sol d'immenses mosaïques qui ornaient les demeures et les édifices de Cuicul : la toilette de Vénus, l'âne vainqueur, l'Enlèvement d'Europe par Jupiter métamorphosé en taureau, des scènes de culte de Dionysos, un bestaire, l'enlèvement d'Hylas par les nymphes, la scène de la grande chasse.

Statues de Septime Sévère et Julia Domna.

Statues de Septime Sévère et Julia Domna. Cour du musée : tête monumentale de Septime Sévère.

Cour du musée : tête monumentale de Septime Sévère. Mosaïque romaine, le bestiaire.

Mosaïque romaine, le bestiaire.

Personnalités originaires de Cuicul

Un certain nombre de personnages importants de l'administration romaine sont tenus pour originaires de Cuicul, on peut mentionner[3]

- Lucius Alfenus Senecio, gouverneur de Britannia de 205 à 207 ;

- Gaius Valerius Pudens (en), gouverneur de Britannia ;

- Claudius Subatianus Aquila, gouverneur de Mésopotamie puis d'Égypte ;

- Claudius Subatianus Proculus, gouverneur de Numidie en 208.

Citation

« Il est des lieux où meurt l'esprit pour que naisse une vérité qui est sa négation même. (…) Il faut beaucoup de temps pour aller à Djemila. Ce n'est pas une ville où l'on s'arrête et que l'on dépasse. C'est un lieu d'où l'on revient. La ville morte est au terme d'une longue route en lacets qui semble la promettre à chacun de ses tournants et paraît d'autant plus longue. Lorsque surgit enfin sur un plateau aux couleurs éteintes, enfoncé entre de hautes montagnes, son squelette jaunâtre comme une forêt d'ossements, Djemila figure alors le symbole de cette leçon d'amour et de patience qui peut seule nous conduire au cœur battant du monde. »

— Albert Camus, Noces (1939), Le vent à Djemila

L'actualité

Chaque année est organisé à Djemila un festival international de la chanson arabe, sur place des Sévères, qui en est, en 2011, à sa septième édition. En raison des dégradations causées au site, le festival se tiendra, à compter de 2012, sur un terrain extérieur jouxtant le musée[4].

Notes et références

- Louis Lesci, Djemila, antique Cuicul, Pub. du Gouvernement Général d'Algérie, 3e éd. Alger, 1953

- M. Le Glay, Jean Lassus, In memoriam. Yvonne Allais (1891-1981), Antiquités africaines, 1982,no 18, p. 7-9

- Africains romanisés selon Anthony R. Birley, Septimius Severus, the African Emperor, Éd. Routledge, (ISBN 0-415-16591-1)

- Le festival de Djemila délocalisé, article du site internet du journal El Watan du 28/11/2011. Consulté le 3/12/2011.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Djémila sur le site de l'UNESCO

Bibliographie

- M Akli Ikherbane, Le site archéologique de Djemila, l'antique Cuicul: Éventail d'actions possibles, Les Dossiers d'archéologie, 2003

- E. Albertini, Les villes mortes, Timgad et Djemila, 1924.

- E. Albertini, Une nouvelle basilique civile à Cuicul (Djemila), CRAI, 1943, volume 87, no 3, p. 376-386

- E. Albertini, Une inscription de Djemila, CRAI, 1924, volume 68, no 4, p. 253-258

- Yvonne Allais, Le quartier occidental de Djemila (Cuicul), Antiquités africaines, 1971, no 5, p. 95-120

- Yvonne Allais, Les greniers publics de Djemila (Cuicul), Société historique algérienne, 1933.

- Yvonne Allais, L'alimentation en eau d'une ville romaine d'Afrique, Cuicul (Djemila), Société historique algérienne, 1933.

- Yvonne Allais, La maison d'Europe à Djemila, Revue africaine, LXXXIII, 1939

- Yvonne Allais, Les fouilles de 1950-52 dans le quartier est de Djemila, Libyca, 1954

- Yvonne Allais, Mosaïque du musée de Djemila (Cuicul), la toilette de Vénus, 1957

- A. Ballu, Ruines de Djemila (antique Cuicul), 1921

- A. Ballu, Guide illustré de Djemila (antique Cuicul), 1926

- M Blanchard-Lemée, Maisons à mosaïques du quartier central de Djemila (Cuicul): études d'antiquités africaines, 1975.

- M Blanchard-Lemée, Dans les jardins de Djemila, Antiquités africaines, 1998.

- M Blanchard-Lemée, Dionysos et la Victoire. - Variations sur un thème iconographique à Sétif et à Djemila, CRAI, 2001, Volume 145, no 1, p. 529-543

- Claude Briand-Ponsart, « Pratiques et institutions municipales à Cuicul (Djemila), cité de Numidie », dans Clara Berendonner, Mireille Cébeillac-Gervasoni et Laurent Lamoine (dir.), Le quotidien municipal dans l'Occident romain, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, coll. « Histoires croisées », (ISBN 978-2-84516-385-0), p. 103-126.

- R. Cagnat, La colonie romaine de Djemila (Algérie), 1923

- R. Cagnat, Le marché des Cosinius à Djemila, CRAI, 1915, volume 59, Numéro 5, p. 316-323

- R. Cagnat, Djemila, colonie militaire de Nerva, CRAI, 1916, volume 60, Numéro 7, p. 593-599

- P. Corbier, « Cuicul, une ville moyenne prospère sous les Antonins et les Sévères », dans Ségolène Demougin, Xavier Loriot, Pierre Cosme et Sabine Lefebvre éd., H.-G. Pflaum, un historien du XXe siècle. Actes du colloque international de Paris (octobre 2004), Genève, 2006, p. 49-73.

- M. Douel, L'Algérie romaine. Forums et Basiliques. Timgad. Djemila. Khemissa. Madaure. Cherchell. Tipasa, 1930.

- Xavier Dupuis, Les origines de la colonie de Cuicul, BSAF, 2001, p. 151-161.

- P.A. Février, Notes sur le développement urbain en Afrique du Nord les exemples comparés de Djemila et de Sétif, Cahiers archéologiques, 1964.

- P.A. Février, Inscriptions chrétiennes de Djemila, Cuicul, 1965

- P.A. Février, Remarques sur les mosaïques de basse époque à Djemila, 1965

- P.A. Février, Cuicul, 1968.

- Jean Lassus, La salle à sept absides de Djemila-Cuicul, Antiquités africaines, 1971, no 5, p. 193-207

- Marcel Le Glay, Les stèles à Saturne de Djemila-Cuicul, 1954.

- Amine Lebane, Guide de Djemila, Guidmania éditions, Alger, 2009

- Louis Leschi, Djemila: Cuicul de Numidie, 1938

- Louis Leschi, Djemila, antique Cuicul, Alger, , 64 p., 1re partie, 2e partie (suite et fin)

- Louis Leschi, Mosaïque à scènes Dionysiaques de Djemila-Cuicul (Algérie), 1936

- Paul Monceaux, « Découverte d'un groupe d'édifices chrétiens à Djemila », Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 66, no 5, , p. 380-407 (lire en ligne, consulté le ).

- Paul Monceaux, « Inscriptions chrétiennes d'Algérie découvertes à Djemila », Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 57, no 4, , p. 219-222 (lire en ligne, consulté le ).

- Paul Monceaux, « Une inscription biblique de Djemila (Algérie) », Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 57, no 6, , p. 403-405 (lire en ligne, consulté le ).

- Paul Monceaux, « Martyrs de Djemila », Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 64, no 4, , p. 290-297 (lire en ligne, consulté le ).

- Stéphane Gsell, Eugène Albertini, Jacques Zeiller et Hans-Georg Pflaum (éds. scientifiques), « Inscriptions de la confédération Cirtéenne, de Cuicul et de la tribu des Suburbures », dans Inscriptions latines de l'Algérie, vol. 3, t. 2, Paris, éd. de Boccard, (1re éd. 1957, H. Champion, t. 2, vol. 1, 372 p.), (104 pl.) XIV-440 (présentation en ligne) (« fiche du livre en bibliothèque »).

- Pierre Salama, Les Bornes milliaires de Djemila-Cuicul et leur intérêt pour l'histoire de la ville, 1951.

- Mounir Bouchenaki, Cités antiques d'Algérie, collection Art et Culture no 12, Alger, Ministère de l'Information et de la Culture, 1978 (114 p.) (ISBN 84-399-7904-5)

- Roger Wood, Sir Mortimer Wheeler, L'Afrique romaine, Arthaud, Grenoble, 1966.

- Aude de Tocqueville et Karin Doering-Froger, Atlas des cités perdues, Paris, Arthaud, , 143 p. (ISBN 978-2-08-131468-9), p. 18